■建築家芦原義信

■建築家芦原義信

松葉一清(武蔵野美術大学造形文化・美学美術史教授)

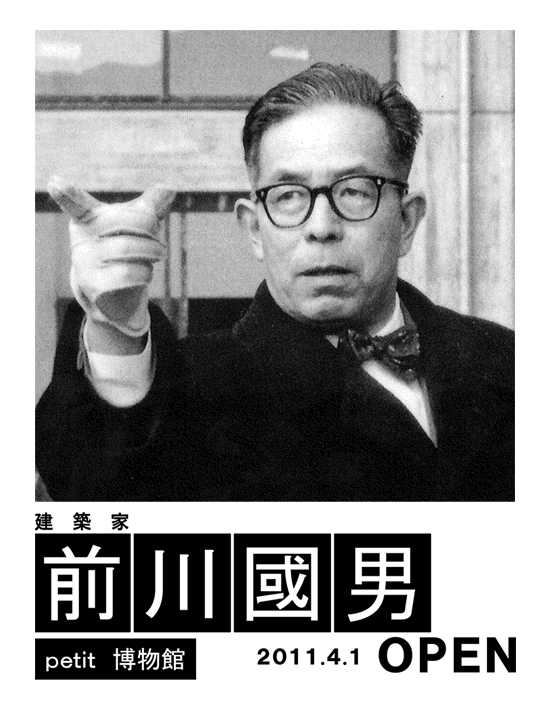

1952年、建築家芦原義信は、米フルブライトの留学生選考試験に合格して渡米し、ボストンの「ハーバード大学大学院」に留学した。このハーバード留学こそが、芦原の日本での地歩を固める礎となるとともにドイツ起源で米国に移植されたバウハウスの建築思想が日本に入ってくるきっかけとなった。当時のハーバード大の状況を踏まえて、芦原義信の「建築家の懐胎期」をまずは読み解いていこう。

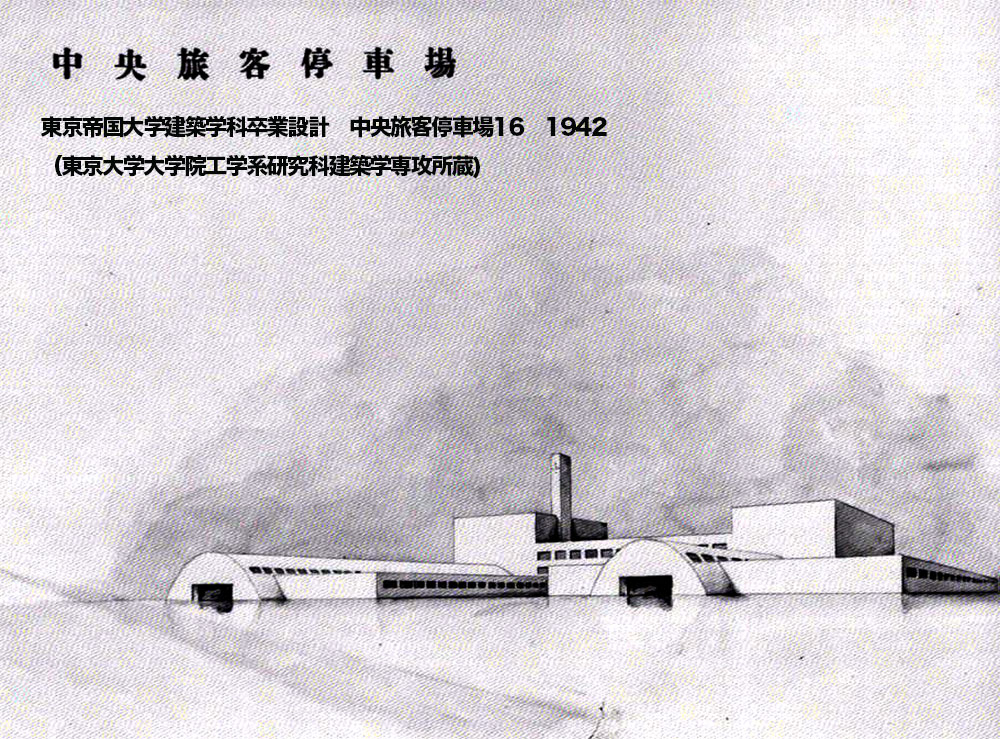

留学を決意した時期、1918年生まれの芦原は、すでに30代の前半に差しかかっていた。1954年留学34歳・というには、薹(とう・盛りが過ぎる。年ごろが過ぎる)の立った年齢で、実際、芦原は、北代豊一郎〔のちに日本建築協会長)の主宰する「現代建築研究所」に席を置く社会人だった。留学の決意には、太平洋戦争に翻弄された青春を取り戻そうとする気持ちが込められていた。太平洋戦争の戦況が不利に傾いたミッドウェー海戦三カ月後の1942年9月、戦時下のため芦原は東大を繰り上げ卒業し、技術将校としてニューギニアに赴いた。苦労して造った軍用飛行場は使われることもなく、日本軍は敗退を重ね、やっとの思いで帰国した。実家は空襲で焼失、戦時中に結婚した妻、初子の実家に身を寄せた時期もあった。

芦原は海外への関心の強い環境で育った。父、信之はドイツ留学で医学を修めた軍医で、日清、日露の戦役に従軍した。母方の叔父が画家の藤田嗣治で、その藤田がパリから帰国しているとき、東大の卒業設計の仕上げを手伝ってもらった。上図・それもあって敗戦で日本に平和が戻ると、民主主義の宗主国(そうしゅこく・従属国に対して宗主権をもっている国家)米国に行ってみたいとの思いを強く抱くようになった。

30歳を過ぎて米国留学を決意し、1950年にフルブライト奨学金の前身にあたる米国が設けた占領地域の学生を支援するガリオア・プログラムに応募した。それは不合格だったが、翌年、ガリオアを引き継いだ第1回フルブライト留学生試験に受かり、家族を東京に残して「ハーバード大学大学院」に進んだ。のちに日本から多くの建築学生が目指すことになる同大学への、いわば記念すべき留学生第1号となった。

わたしは、生前の芦原からハーバード留学時代の思い出を何度か聞く機会があった。印象に残っているのは「超高層ビル」の話だった。300mを超える高さの摩天楼の場合、水圧が下層階ではいかに高く、その制御にどんな技術が必要なのか、日本の建築教育では、考えもしなかったのでとても驚いたという。

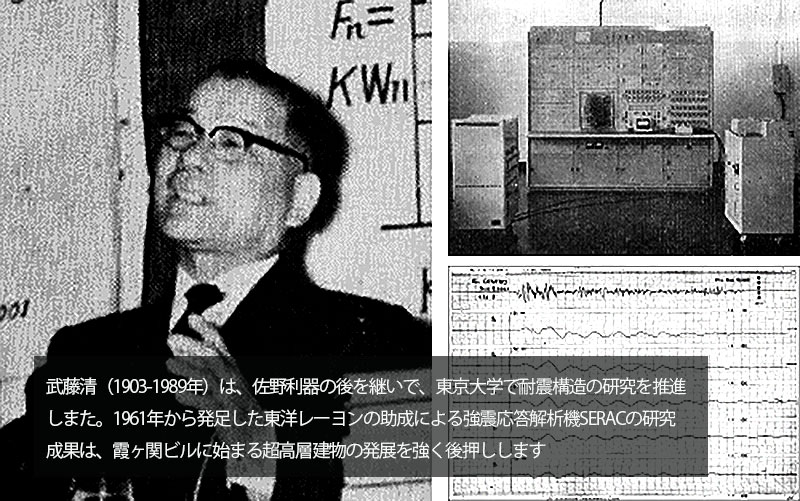

芦原の東大の卒業論文は「塑性領域におけるラーメンの研究」。つまり構造力学が対象だった。指導役の武藤清(下写真)は、のちに日本の超高層ビルの構造力学の草分けで、日本最初の超高層ビル「霞が関ビル」の構造解析を手がけたことで知られる。芦原は自身の論文を「超高層建築の理論につながる」ものだったとしているが、それなのに水圧については認識がなかったということになる。

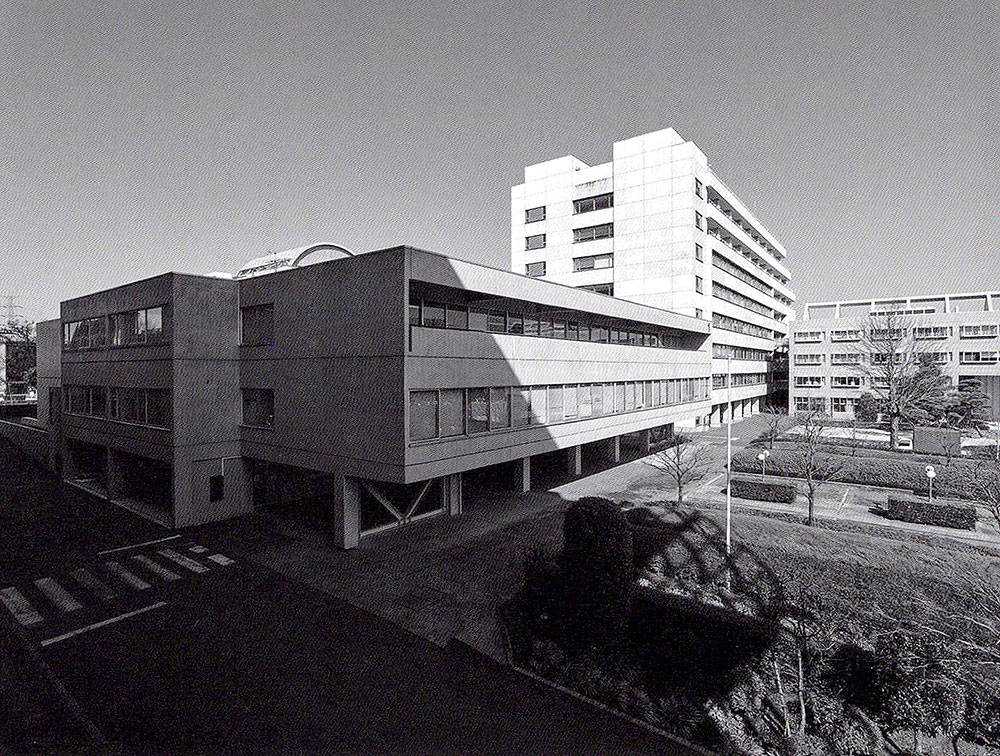

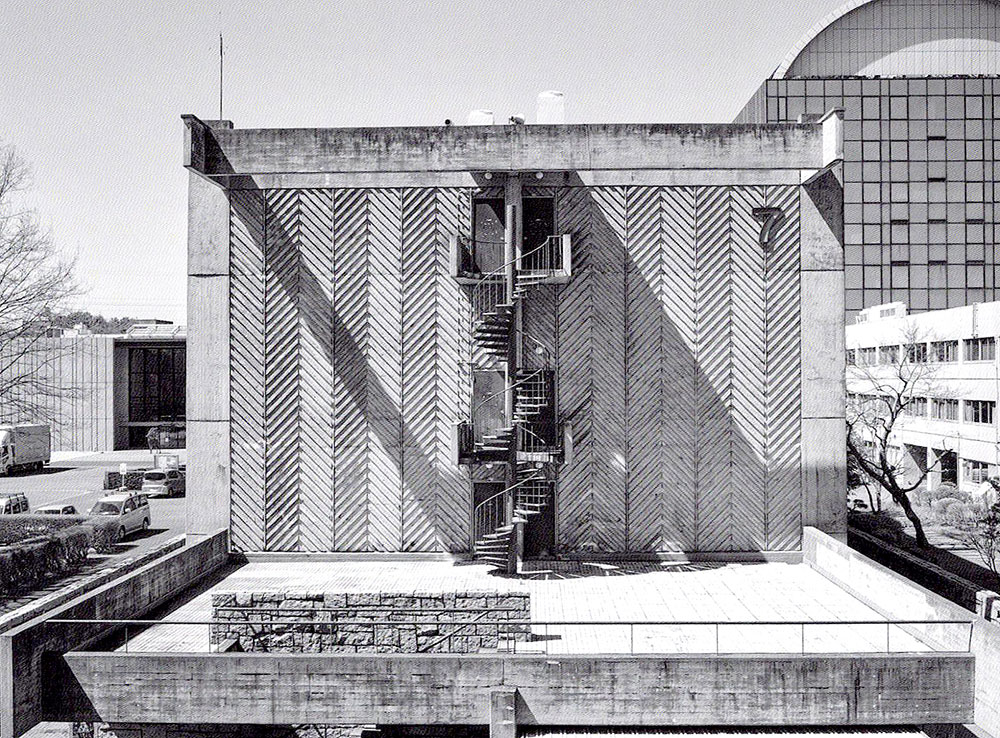

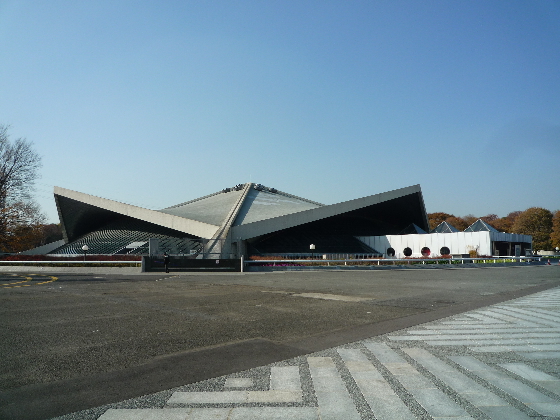

1964年の東京オリンピックに際して、芦原を「駒沢公園体育館・管制塔」(下写真 )の設計者に指名するなど、戦後の東大建築学科を牛耳った岸田日出刀は、1920年代にニューヨークのロックフェラー財団を訪ねるなどしており、米国の摩天楼を実見していたはずだ。しかし、1931年完成のエンパイア・ステート・ビルが高さう81mに達していたのに対し、戦前の日本は、関東大震災後の高さ規制で軒高を31mに抑制しており、彼我の技術的な落差は覆いがたかった。米国に憧れて留学した芦原は、まず技術面での進化の落差にひれ伏さざるを得なかった。それゆえ、彼が米国の建築に心酔していったのは自然な成り行きだった。

■銀の王子さまの「移植されたバウハウス」で

第2次世界大戦の前後の時期、米国の建築界は特異な状態にあり、なかでも「ハーバード大学」は象徴的な存在だった。芦原は、その熱気のただなかに飛び込んだ日本人建築家の栄えある「第1号」でもあった。

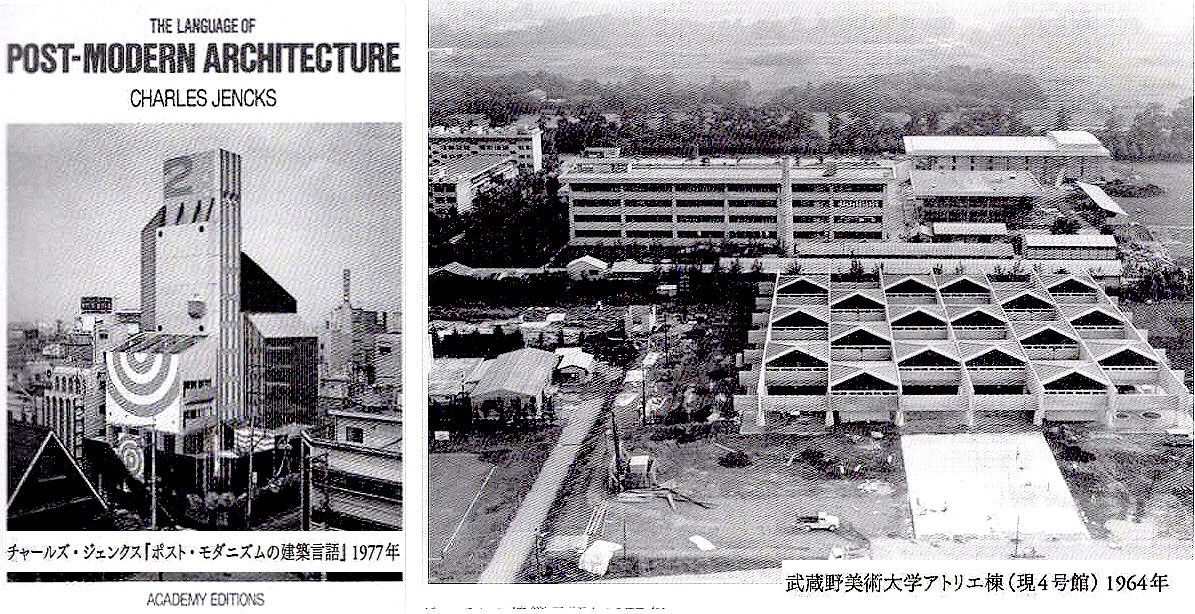

米国の文化状況を記述するのに長けた作家、トム・ウルフは『バウハウスからマイ・ホームまで』(1981年)のなかで、バウハウスの初代校長で、ナチスの弾圧から逃れて英国経由で米国に移住し、「ハーバード大学」大学院で教鞭をとったヴァルター・グロピウスを「シルバー・プリンス(銀の王子さま)」と呼んでいる。ウルフによると、やはりバウハウスの指導者、画家のパウル・クレーがそう呼んだのが「論拠」なのだそうだが、米国がはからずも〈輸入〉したバウハウスの手放しの礼賛に走った異様さを「王子さま」呼ばわりと椰撤した。

その「銀の王子さま」が主導した「新大陸のモダン・デザインの殿堂」が、ハーバード大学の大学院(プラデュエイト・スクール・オブ・デザイン)だった。バウハウスの最も若い世代の教員だったハンガリー出身のマルセル・ブロイヤーもグロピウスと運命をともにし、「ハーバード大」の教壇に立った。米国は、ユダヤ系の教員が多かった「バウハウス」をそっくり受け入れた。ちなみに「ハーバード大学」は、グロピウスが退いたあとに、スペインのファシズム、フランコ政権から逃れてきたホセ・ルイ・セルトが指導的な立場を得て、あたかも「民主主義的な避難所」の様相を呈した。下写真・左側(ミロ美術館設計担当)右側(ホセ・ルイ・セルト)

1920年代後半、アスピリン・エイジと呼ばれるほど自由放任の経済が好況をもたらした米国は、建築の表現では「アール・デコ」の坩堝(るつぼ・種々のものが混ざっている状態のたとえ)のなかにあった。ヨーロッパでは、1928年にル・コルビュジェらが「CIAM(近代建築国際会議)」を結成(下写真)、モダニズムは大きな流れになりつつあったが、その動向が米国で明確に認識されるのは、1928年にMoMA(ニューヨーク近代美術館)で開催された「インターナショナル・スタイル展」まで待たざるを得なかった。そこに「本場」から「本物の銀の王子さま」がやって来たわけで、米国は一気呵成に「モダニズムの王国」へと変貌していった。芦原が「ハーバード大学」に登校した1952年は、グロピウスが同大学院を去った翌年だった。ブロイヤーは1946年に独立してニューヨークに事務所を構えていた。

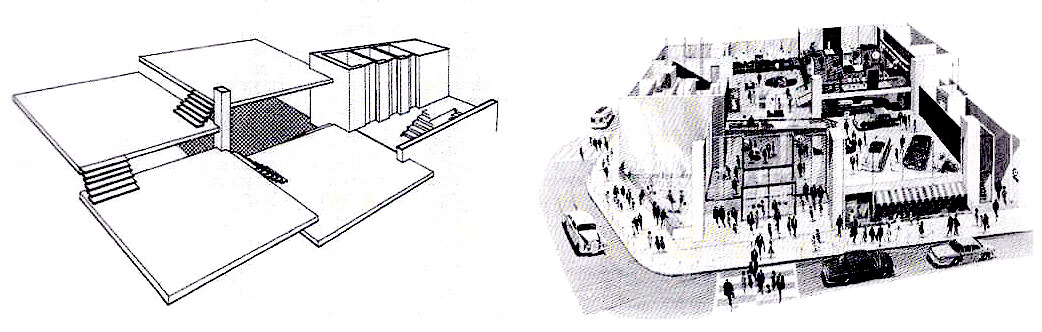

芦原がハーバード時代に描いたボストンを貫流するチャールズ川沿いの「アート・センター」(下図)を見るとブロイヤーへの憧憬が読み取れる。ヴォリューム感は消滅し、純白の壁のところどころにル・コルビュジェを思わせるブルーや赤の幾何図形が配されている。

細い線画で構成される造形は、平板な壁体などの「面」を強調しており、そこに表現の熱情は読み取れない。この設計演習の図面には、指導にあたったヒュー・スタビンスのサインが記されている。

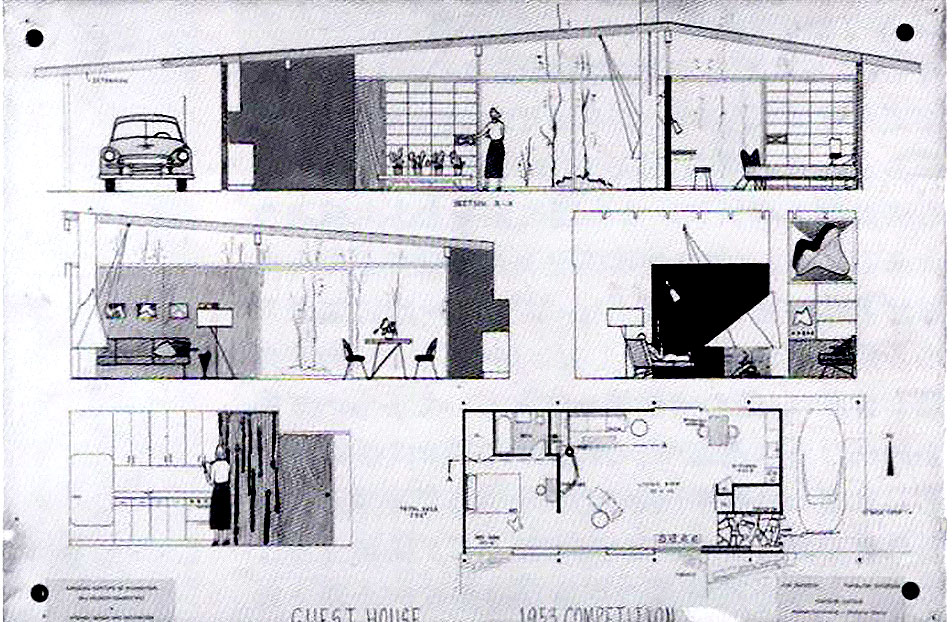

また、1953年のコンペと記載がある「ゲストハウス」の図面(上図)は、チャールズ・イームズの住宅を思わせる表現で、「障子」も,描かれている。「移動展」「審査員賞」という記述があることから、この芦原案は入選案であり、巡回展示されたことをうかがわせる。35歳という年齢での「学生コンペ」への応募だったから、入選も当然の結果だったのかも知れない。

留学当初、芦原がヨーロッパ流のモダニズムの図面を描いた際、指導にあたる教員から「君はヨーロッパからの留学生ではない。オリジナルであれ、創造的であれ」とはっぱをかけられたという。芦原は「表現にあたって日本を常に意識するようになった」逸話としてこの話を披露しているが、当時のハーバード大学で、いかにヨーロッパ流が幅をきかせていたかを物語る回想と受け取ることも出来るだろう。

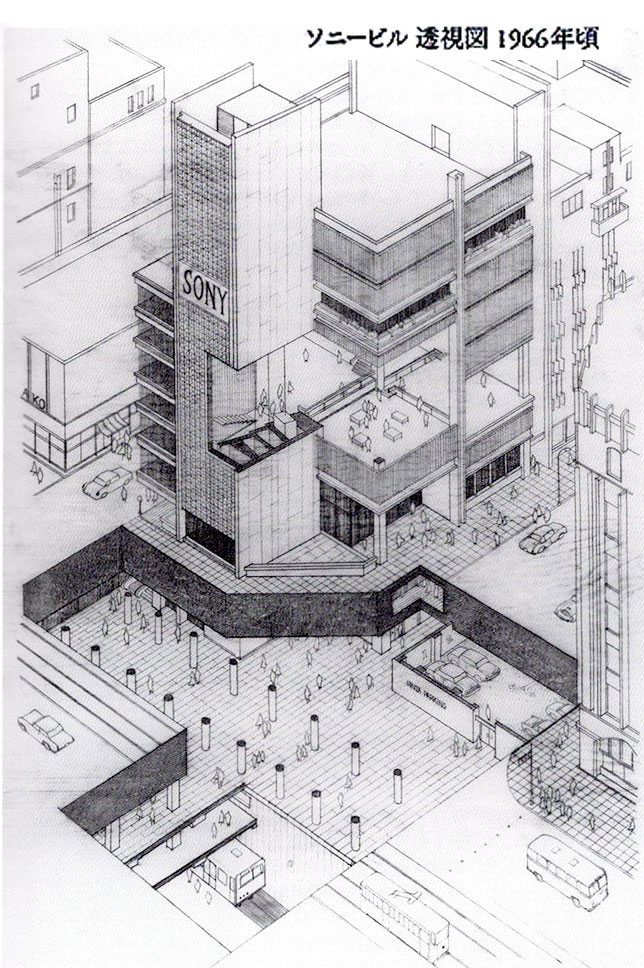

芦原にとって、大学院の修了後、ニューヨークのブロイヤーの事務所で1年たらず働いたことが建築家として長く活躍する支えとなった。芦原は、すでに「ハーバード大」を去っていたブロイヤーを、留学時代の真の恩師と仰いでいる。「銀の王子さま」の舎弟に心酔したというわけだ。芦原の代表作とされる「ソニービル」(1966年上図)などに見られる「スプリット・フロア」、つまり、各階の床をレベルを変えて分割配置する内部空間の構成法の原点を「ブロイヤー自邸1」下図〔1939年、米リンカーン)などに求められよう。

その意味でも芦原が「師」と仰ぐのは納得できる。芦原はブロイヤーの事務所での印象深い体験として、ブロイヤーが好々爺然(こうこうや・いかにも人が良さそうな笑顔が絶えないおじいさん)としながらも、所員たちの製図台の列を回って丹念に仕事ぶりを確かめていたことをあげている。造形の理念ではなく、建築設計事務所長として、進行している設計案の細部に及ぶ目配りが、ブロイヤーの作品を支えていたと受けとめた。

この回顧談は、芦原建築設計研究所の所員だったひとたちの「芦原は自身が図面を描くのではなく、連日、仕上がった図面を詳細に点検し、不満が残るときは的確に描き直しを指示していた」という証言に結びつく。モダニズム以前の装飾的な図案が個々の建築家の美意識に根ざしていたのに対し、抽象形態を論理的に構築するモダン・エイジの設計事務所の運営法の一端がそこに垣間見えよう。ブロイヤーに倣ったアメリカ仕込み」が、芦原建築設計研究所で生かされたことになる。

■「スプリット・フロア」の空間(Split-flore・スキップ・フロア)

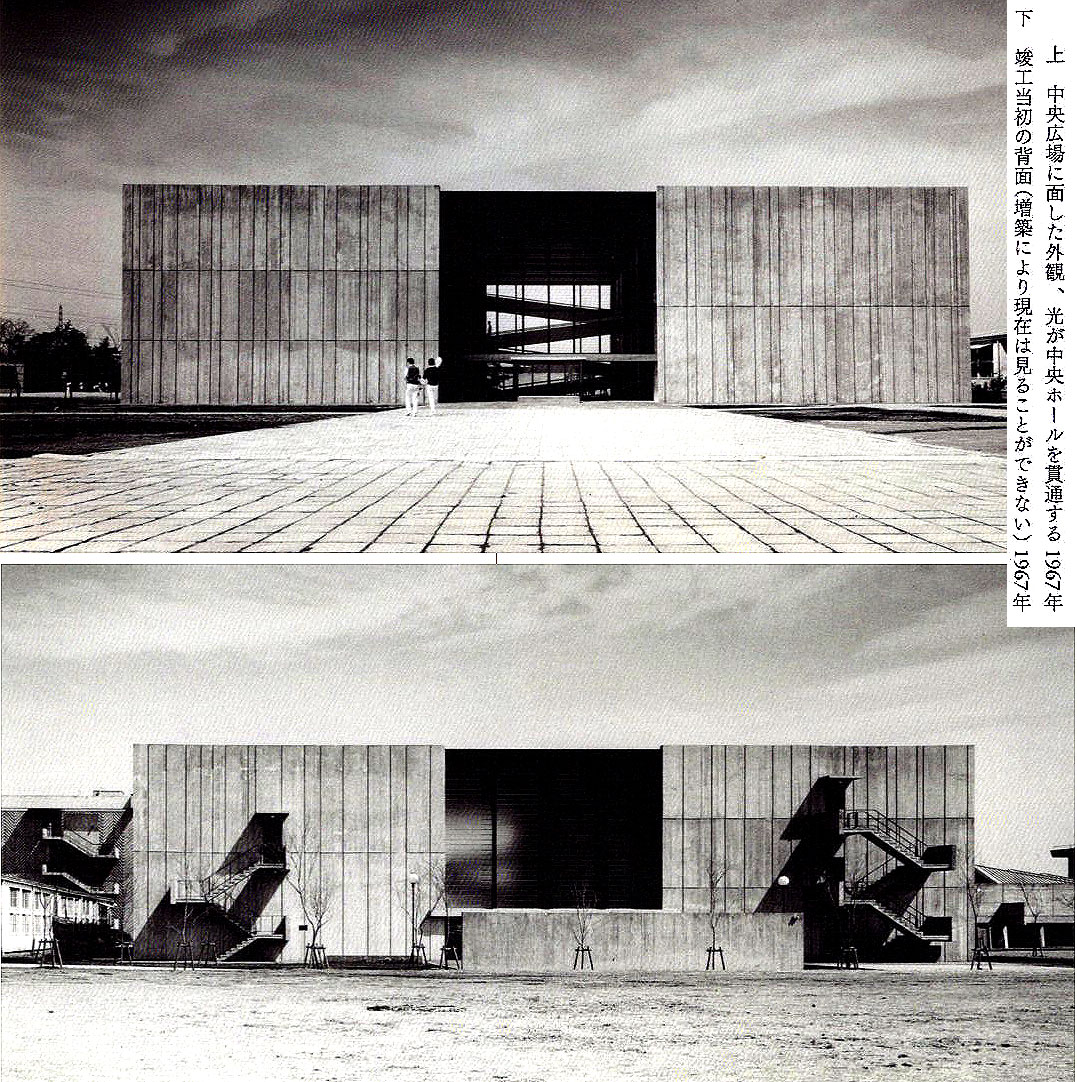

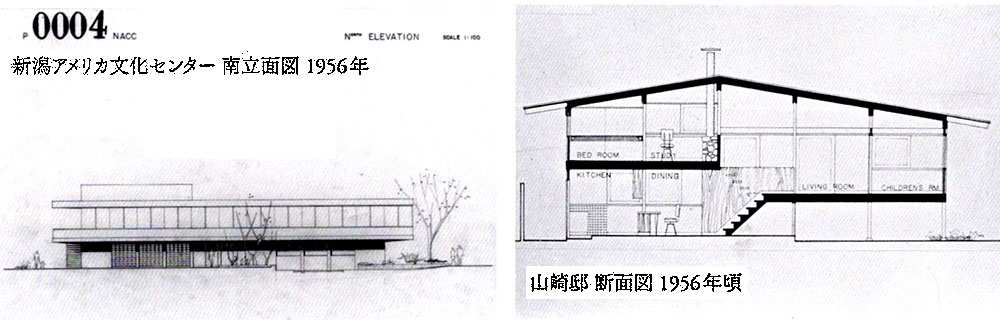

米国留学から帰国後の芦原の空間構成に対する考え方を示す記述が、「新建築」の1956年7月号に掲載されている。建築専門誌は作品名を見出しに掲げるのが常だが、芦原はそれを「流動する空間の構成」という表題に置き換えて、自身の思考に基づく「スプリット・フロア」をプレゼンテーションしている。作品としては、鉄筋コンクリートの「新潟アメリカ文化センター案」(下図)と、実現した木造住宅「山崎邸」(下図)を掲載している。

そこで芦原は前者を例にあげて、次のように記している。

「床の高さをくいちがえることによって1階と2階が心理的にも実際にも近くなり容易に導線を上にみちびくことが可能である。そして、この空間の中に流動性と融通性を求めて、我々が体内に持っている日本建築のよさを、全然日本技術にたよることなくつくりだしてみたいと思ったのである。(中略)自然との結びつきは、日本建築のみならずガラス面の大きい近代建築の一つの特徴で、池を図書室の床下までひきいれて、本を読みながら足下から水面を眺められるように考えた」

そこに、この時点の芦原の思考は凝縮されていよう。ハーバード大学で日本からの留学生に求められた「オリジナルと創造性」への一つの解答が示されているからだ。「スプリット・フロア」は、寝殿造りに示される空間の流動性を立体化したものであるとの主張だ。この「新潟アメリカ文化センター案」には、具象的な日本風は影もない。あるのは芦原の語る理念としての「日本オリジナルの空間」であり、それが米国の文化的な尖兵の建築の形で体現されている。米国を民主主義の恩人と受けとめ、一方で圧倒的な国力の差にコンプレックスを抱く心情も強かった時代に合致した日本オリジナル空間の表明だった。

ちなみに当時の「新建築」は、川添登ら、建築界に一言を持つと自負する編集者がそろっていたため、時に踏み込みすぎともとれる無署名の一文を掲載することがしばしばだった。この号でも、芦原の寄稿に続いて「ハーバード大学の大学院を卒業した芦原義信がブロイヤーの事務所に入ったときいたとき、彼を知っていたひとびとは、みんな“なるほど”といったような顔をした」とする無署名のコメントが寄せられている。ブロイヤーの「ヒュマーナイズされた作風」を芦原が自分にぴったりと考えたからだろうというのである。

そして、他の日本の近代建築家(モダニスト)が「“無限定な空間”を求め、プライヴァシーの要求を無視し、あるいは“統一されたデザイン”から人びとの時間と場所による心理的差異を忘れ去ろうとしたとき、(中略)彼はプランに高低の差をもうけ、“流動する空間”を作ることによって、これらの矛盾を解決しようとした。(中略)ここに発表された作品は、彼の帰朝第一作ともいえるものである。私たちは、彼が他の建築家の種々の手法や思想にまどわされず、彼の方音去をさらに追求してゆくことを望んでやまない」と述べている。

芦原に対する建築界の期待がいかに大きかったかを今日に伝える記述である。そこにヨーロッパ流のモダニズム(ル・コルビュジェに起因する)に対して、米国流の「移植されたバウハウス」への茫洋とした期待を読み取ることも出来るだろう。先端や先鋭をル・コルビュジェが体現したのに対して、「バウハウス」は、グロピウスがそうであったように、ウイリアム・モリスの「万民のためのデザイン」という思考の継承者を自負していた。「新建築」の編集子は、名家の出自でありながら気取らない性格の芦原を「“庶民的”な人物」と記し、段差の空間についても「この方法は、日本庶民の伝統にはなかった手法にかかわらず、極めて“庶民的”な解決の仕方と述べている。【庶民的_の当否はともかく、モリスを源流とするアメリカン・バウハウスへの期待半分の思い込みが存在したことをうかがわせる。

■アメリカニズムの「広告塔」

ところで関東大震主柱後の1920〜30年代のモダン東京において流行した「アメリカニズム」という言葉は、商業主義と同義語であった。あるいは合目的発想といった即物主義と言い換えてもよいだろう。その「アメリカニズム・・・が自分たちの身の回りに浸透し、新たな都市文化が生まれつつあると、戦前の日本人は認識していた。そして、敗戦後の日本で、米国の圧倒的な資材を目の当たりにしたひとびとは、自分たちの社会において、物質的な価値尺度が、理念や知性に取って代わりつつあることを実感させられた。

※ 花ビラ方式というのは、1つの階を“田”の字型に4つに分け、90cmずつ段違いにして、上から下まで続く大きな螺旋(らせん)階段のようにしたフロア構造のこと。ソニービルは8階建てということになっているが、実際には全25層のフロアがあり、中央の柱を中心に1周すると通常のビル1階ぶん下がることになる。また、どこのフロアいても上下2段ぶんの空間を見渡すことができるのも特長で、各フロアが連続性を持った「縦型のプロムナード」となった(盛田昭夫氏が1966年に日本経済新聞に寄稿した『銀座の庭』より)。

.jpg)