長門佐季[神奈川県立近代美術館]

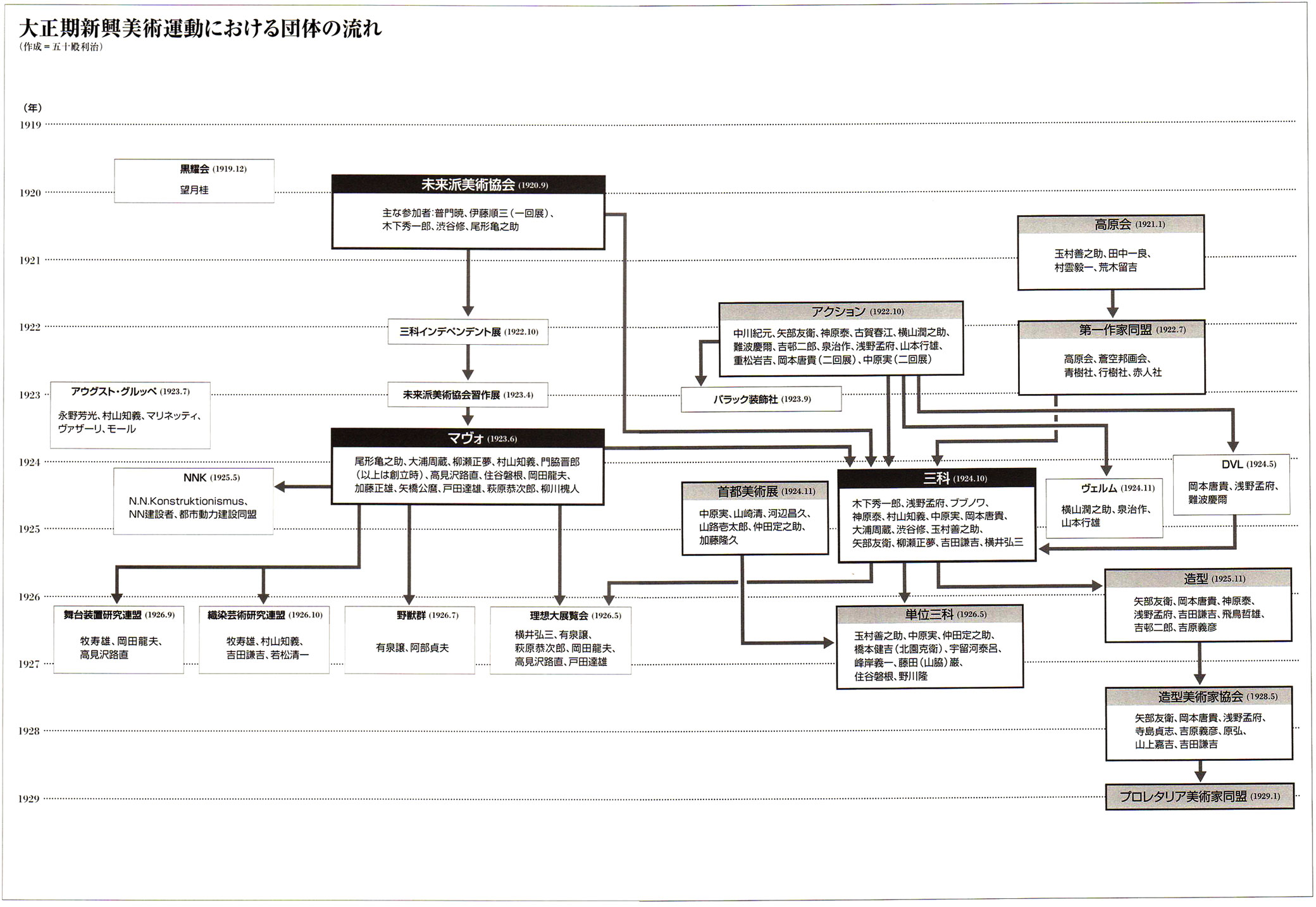

大正期新興美術運動において、作品は、絵画、彫刻、版画、構成物、建築さらには身体に至るまで、その表現のあり方は多種多様なものに変化していった。今日的な視点から見ると、取るに足らないとみえるものも含まれているかもしれないが、彼らの活動自体が前衛的な意識を伴う造形上の展開であったことには違いなく、またそれらが大正という時代に生きた試みであったことも事実である。それでは、わずか十年足らずの短い時間に駆け抜けた活動において、作品は、どのような空間に展示、あるいは表現されてきたのであろうか。作品が展示される空間、彼らの活動をとりまく環境は彼らの作品にどう影響を与え、または影響しなかったのか。本稿は、本書の年表によって明らかにされる目録および図版を手がかりに、大正期新興美術運動における展示空間および環境を概観し、そこに芽生えた空間意識を探ろうとするものである。

■私的空間と展示

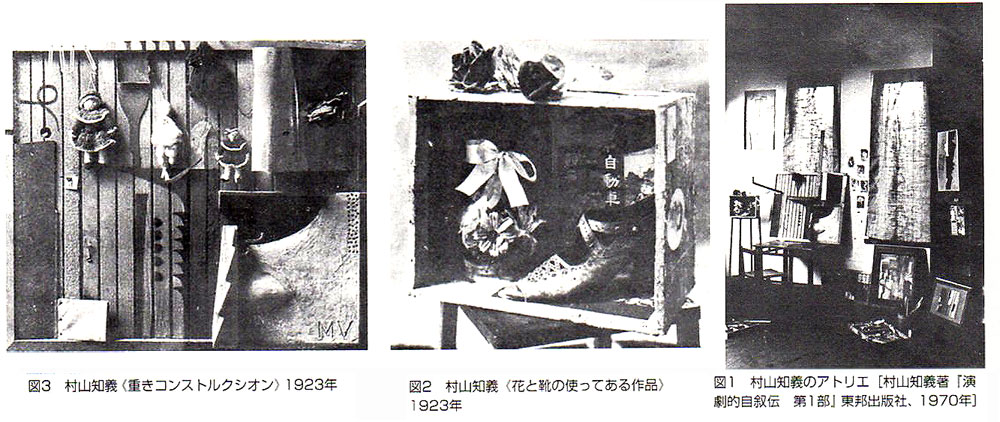

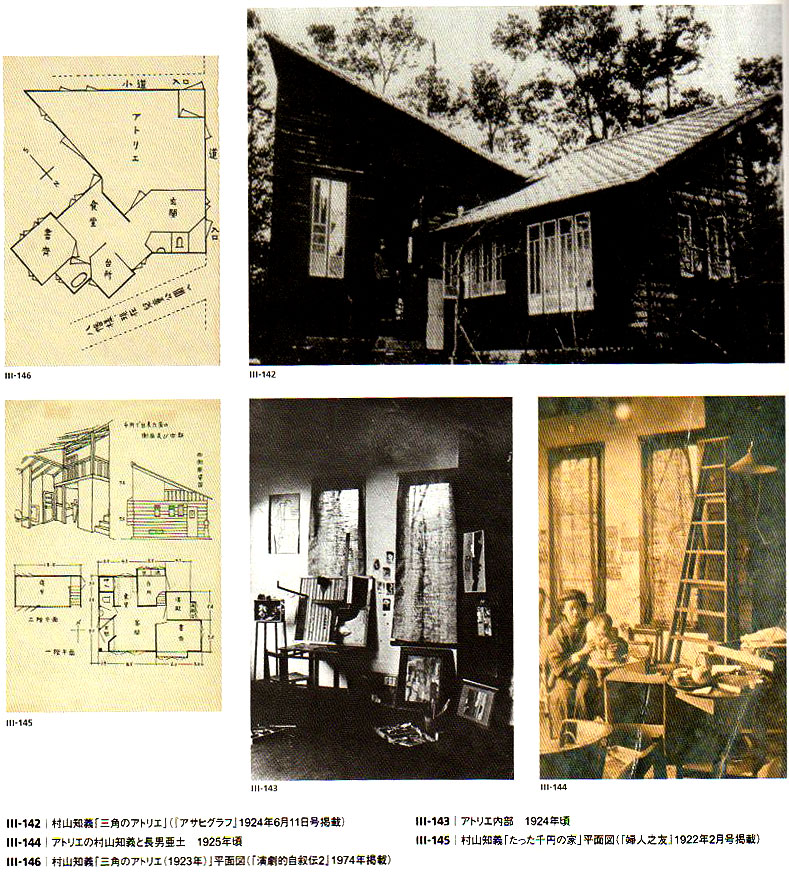

村山知義は、その著書『演劇的自叙伝 第一部』[上に一枚の写真[下図1]を掲載している。それは村山が「三角のアトリエ」と呼んだ東京上落合の自宅兼アトリエの内部を撮影したものであり、麻のカーテンがかかる縦長の窓の間には女性のポートレート写真が貼られ、床には作品のほかに絵筆、パレット、木片やのこぎりが置かれている様子が写されている。一九二三年六月九日と十日の二日間、ここで「村山知義の意識的構成主義的第二回展覧会」が開かれた。

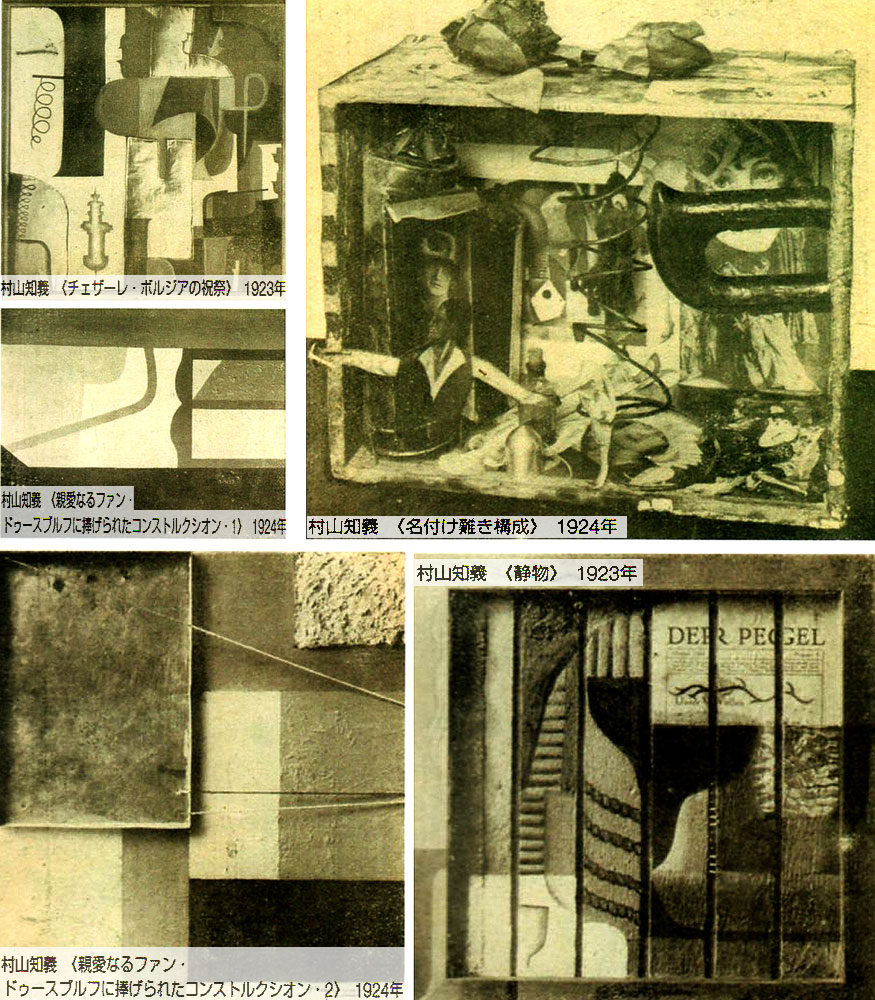

この写真の撮影時期については不明とされているが、アトリエ内の作品とその他のものの配置には撮影のための演出がなされており、そこから撮影時期をある程度特定することができる。まず、左端に「マヴォ第一回展」目録に写真図版が掲載されている《花と靴の使ってある作品》[上図2]が、それ専用らしいやや高めの台に乗せられてあり、右隣の机上には一九二四年に出版された村山の『現在の芸術と未来の芸術』の口絵に載っている《重きコンストルタシオン》[上図3]、そのすぐ右の床には、同じく『現在の芸術と未来の芸術』に掲載されている《静物》[上図4]が確認できる。この三点はいずれも一九二三年作とされており、右端に写る残る四点についても、《彼は彼自身における祝祭なり》や《チエザーレ・ボルジアの祝祭》といった一九二三年作の螺旋や曲線、直線を用いた色面の構成的な作品に類似していることから、おそらく同じ時期の作品と考えられる。写真が不鮮明なために断定はできないが、《花と靴の使ってある作品》と《静物》は、ほぼ完成した状態で、《重きコンストルクシオン》は、窓の大きさから想定して横幅が一メートル近くあるだろう。『現在の芸術と未来の芸術』に一九二三年作として掲載されているこの作品の図版とアトリエの写真に写っている作品とを比較すると、いくつかの違いがある。まず一つ目は、アトリエの写真には三体の小さな人形が吊るされていないことである。

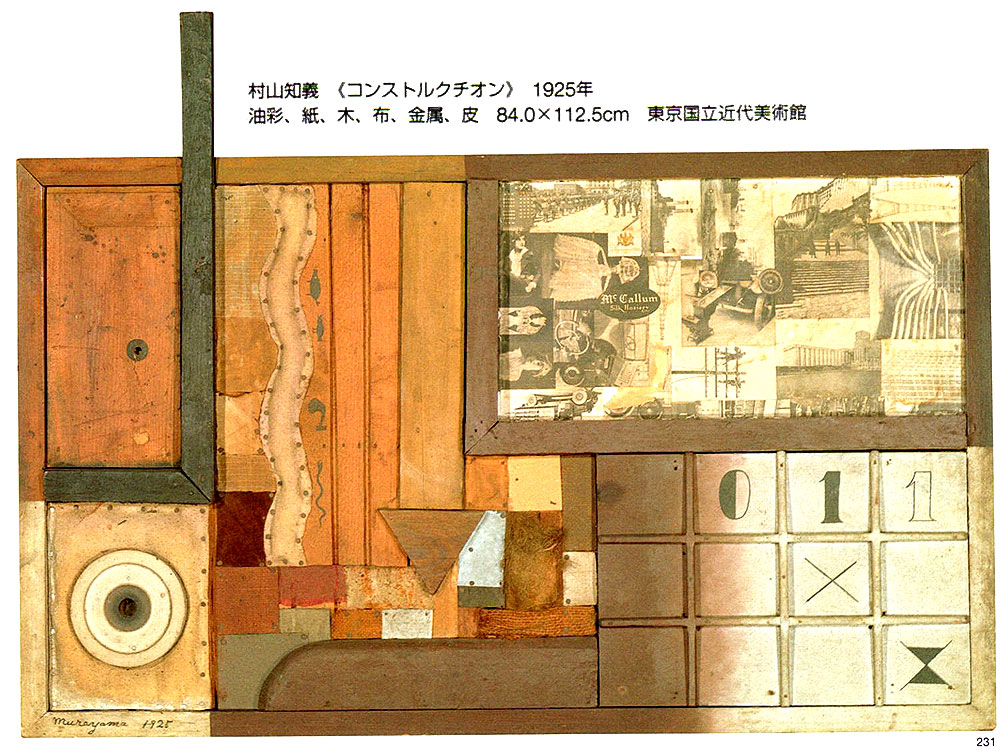

つぎに 『現在の芸術と未来の芸術』 に掲載されている図版は四角くトリミングされているため、作品は、全体的に平板な印象であるが、アトリエの写真を見ると、スノコ状に縦に並んだ板や棒状の木の板、金属板やパイプなどがつけられており、前後左右に凹凸や突起物のある立体的なものであることがわかる。さらに、画面の右下にいくつかの小さな穴を開けた粘土のようなものを盛り上げた部分が確認できるが、こうした異なる素材を組み合わせるやり方は、一九二五年作の《コンストルタチオン》[東京国立近代美術館蔵]に通じている。

なお、人形だけでなく、フレームの線や左下の四角いパーツがないことなどから、アトリエの写真に写っているのは、制作過程のものと考えられる。《重きコンストルクシオン》については、村山知義の意識的構成主義的第三回展覧会に出品された《重要なるコンストルクシオン》と同一であるとも推察されるが、自著の口絵にしているという作品の重要性、さらに画面の右下にはつきりとマヴオのマークとされる 「MV」 が刻まれていることなどを考え合わせると、第一回マヴオ展の目録番号八八、出品作のなかでは比較的高額な七五〇円という価格がつけられている作品、『読売新聞』に「全然絵画を棄てた又在来の彫刻でもない一種の象形美術」と評された《コンストルクチオンMV》である可能性も考えられる。

いずれにせよ、一九二四年の 『アサヒグラフ』に掲載されたアトリエ内部をほぼ同一角度から写した写真[上図]と比較して、部屋の雰囲気そして壁に貼られた写真の種類や位置が変らないことから、アトリエを写した二枚の写真がそれほど時間の離れていない時期に撮影されたことはたしかだろう。

さて、村山知義が一年足らずでドイツ留学を切り上げ帰国したのは、一九二三年一月のことである。村山はさっそく五月十五日から十九日まで東京神田の文房堂で 「村山知義の意識的構成主義的小品展覧会」・<上図>を開いて自らの存在をアピールし、さらに間をおかずに翌月二日間に限って、この自宅兼アトリエを会場にして第二回展を開催したのだった。後日この展覧会について村山は次のように回想している。「スクラップ・ブックの第一冊を引っくり返して見ると『村山知義の意識的構成主義的第二回展覧会』のプログラムといっても、原稿用紙半分にも足らぬベラ一枚だが貼りつけてある。『一九二三年六月九、十日、自宅上落合一人六において』 とある。すると高見の書いている 『東中野の奇怪なアトリエ』 は、帰国後すぐ建て始めて、この時は完成していたのだ。そしてそのアトリエも披露したくて、かくは自宅で開いたのだ。二十三点が出品されている」。この「三角のアトリエ」[上図右]は、渡独前に母と弟が住むために建てた「たった千円の家」 に帰国後自らの設計でアトリエ部分を増築したものである。一月末の帰国から六月初旬の展覧会まではわずか四ケ月しかなく、アトリエ増築の時期には疑問視される面もあるが、村山の証言からすると展覧会の段階でアトリエの増築は済んでいたものと思われる。また「三角のアトリエ」 について、村山は以下のようにも記している。「変っている所は大きな絵の出し入れをするために高さ九尺のドアが庭に向ってついていることと、部屋の中に、三本の、内部が戸棚になっている飾り柱があり、それが外部と同じ下見張りで防腐剤が塗ってあるので、家の外と内の区別がちょっとつけにくくなるのであった。天井はなく、同じく防腐剤塗りの屋根裏を見せ、壁の三面に一杯につくりつけの本棚があり、白漆喰塗りの壁には私の作品がいっぱいプラ下げてある。上の方の物を取るための大きな莫赤な脚立と、大きなイーゼルと、手洗い鉢と、ベッドと、机と、長椅子。この長椅子が古道具屋から買って来たもので、バネがすっかりいかれているので、「どうぞ』といわれて掛けた客が、みんなストンとお尻が落ちて、足がピョンと跳ねあがるので『びっくりソファ』といわれていた。

カーテンがまた、粗製の麻布であった。玄関のドアは小さく丸い覗き穴がついていて、深緑色に塗ってあり、それにバーミリオン[朱]でBewusste-Konstrukti0nismusという字が蛇がうねるようにうねっていた」。このような証言から、村山が自分のアトリエを他人に見せるものとして考えていたことが窺われる。なお、出品目録によってタイトルが確認できるのは、二十三点のうち二十一点である。

自宅兼アトリエでの展覧会がどのようなもので、どのような展示がなされたかについては、一枚ものの出品リストがある以外は明らかではない。ところで、アトリエの写真に写し出された作品は、一見無造作に置かれているようでありながら、見せることを意識したひとつの展示となっているのではないだろうか。一九二四年七月号の『国民美術』に「芸術の究局としての建築」と題した一文を寄せ、高らかに「建築こそ新時代の芸術」と唱えた村山知義。五十殿利治が指摘するように、村山にとってアトリエは、「そのものが、芸術家の家として、ひとつの造形的な作品としての一面を保持した」と同時に、その私的空間は、作品を見せるための展示空間であったり、また時には自らがパフォーマンスを行う演劇空間であったりと、さまざまな役割を担う表現の場でもあったのである。

■展示空間としての都市

ここで一九二〇年までの画廊および展覧会場について簡単に振り返ると、日本で最初の画廊である琅かん洞が神田淡路町に開設されたのは一九一〇年のことである。詩人で彫刻家の高村光太郎は、雑誌『スバル』に「緑色の太陽」を発表して芸術家の自由な個性の発揮を唱え、その理想の実現としてこの画廊を開いた。琅かん洞は団体展中心の美術界のなかで個人展覧会への意識を高め、さらにヴヰナス倶楽部、田中屋美術店、三笠、流逸荘といった他の画廊の誕生をもたらした。岸田劉生、梅原龍三郎、萬鉄五郎ら時代の画家たちは、画壇での活躍と同時に、こうした画廊を重要な作品発表の場とした。当時の画廊は既存の商店に手をいれた程度で、邸宅の応接間のような雰囲気をもつ展示ギャラリーというよりも、特定の美術愛好家をターゲットにした美術サロンであり、展示そのものを見せる空間とはいいがたかった。しかも、いずれの画廊も一時の隆盛が過ぎると経営面で厳しい状況に置かれた。高村光太郎は、開廊からわずか一年ほどで大槻弐雄にあとを託して琅かん洞から手を引き、そのほかの画廊もそれぞれ数年という短い間に息絶えた。そうしたなかで、やや異色のものとしてできたのが、一九一三年十二月に佐藤久二によって創設された日比谷美術館であった。日比谷美術館は美術館という名がつけられてはいるものの、実際には美術館というよりは、同時代性を打ち出した現在のギャラリーという側面が強かった。日比谷美術館の活動については、五十殿利治が『大正期新興美術運動の研究』に詳述しているので、ここではシュトゥルム木版画展や田中恭吉展など、本書で取り上げている時代の少し前の時代において開催された、いくつかの重要な展覧会の名を挙げるにとどめておく。

一八九五年に上野公園に開設され、二科展や文展の会場になった竹之台陳列館や白馬会展が開催された赤坂溜他の三会堂、そして先に述べた個人経営の画廊のほかに、明治末から大正初期以降、展覧会が行われるようになった場所として、娯楽性に重きを置くようになった百貨店があった。この頃、呉服店から名称を変え百貨店となった店舗では、美術展覧会は中流階級向けの文化的生活の提案のひとつに位置づけられた。日本橋の三越や白木屋などは、文化的な生活を求める都市住民のニーズに応えるべく、多くの動員が見込まれる団体展の会場となった。日本橋三越で一九一四年に日本美術院再興記念展、翌年には第二回二科展が開かれ、杉浦非水デザインの「今日は帝劇、明日は三越」という宣伝コピーのついた広告が出回ったのもこの頃である。さらに一九二〇年代に入ると商業と美術の結びつきが定着し、一九二三年と一九二四年には、「アクション」の第一回、第二回展が日本橋三越で開催されるなど、展示あるいは展覧会のあり方もかなり急速に変化していった。

そうした状況のなか、マヴオ第一回展は関東大震災の直前の一九二三年七月二十八日から八月三日まで浅草の伝法院で開催された。出品者は村山知義、柳瀬正夢、大浦周蔵、尾形亀之助、門脇晋郎の五名。目録から出品数は一人五点とされるが、具体的な作品の内容については、先に触れた《花と靴の使ってある作品》と柳瀬正夢の<五月の朝と朝飯前の私》[武蔵野美術大学美術資料図書館]ほか、日録に図版が掲載されている数点を除いてわかっていない。

展覧会のチラシには、「この驚くべき/展覧会を見な/いといふ事は/どれほどその/人の恥だか!!」、「これ程新しいものはなく/これ程恐るべきものはなく/これ程真実なものはない」と鼻息荒く開幕したものの予想に反して来場者は少なく、その不振ぶりに「旦那さまのように坐って待っていても駄目なのだということになり、分散展、街頭展へと進むようになつた」と村山は回想している。

浅草の伝法院といえば、小堀遠州設計の庭園がある浅草寺の絵本坊であり、震災も戦災も免れて現在も残っている。

会場の決定などの仕切りは興行関係の仕事をしていた門脇晋郎によるとされているが、「私たちは徳川時代からの古剰で、最も新しい傾向のグループの展覧会をやることを、痛快だと感じ、トラックなどというものもなかったから、大八車に作品を積んで行って、その幾つかの部屋をブチ抜いた、畳敷きの広い部屋に作品を並べ立て」と、奇を衒(てらお)う意図があったと思われる。

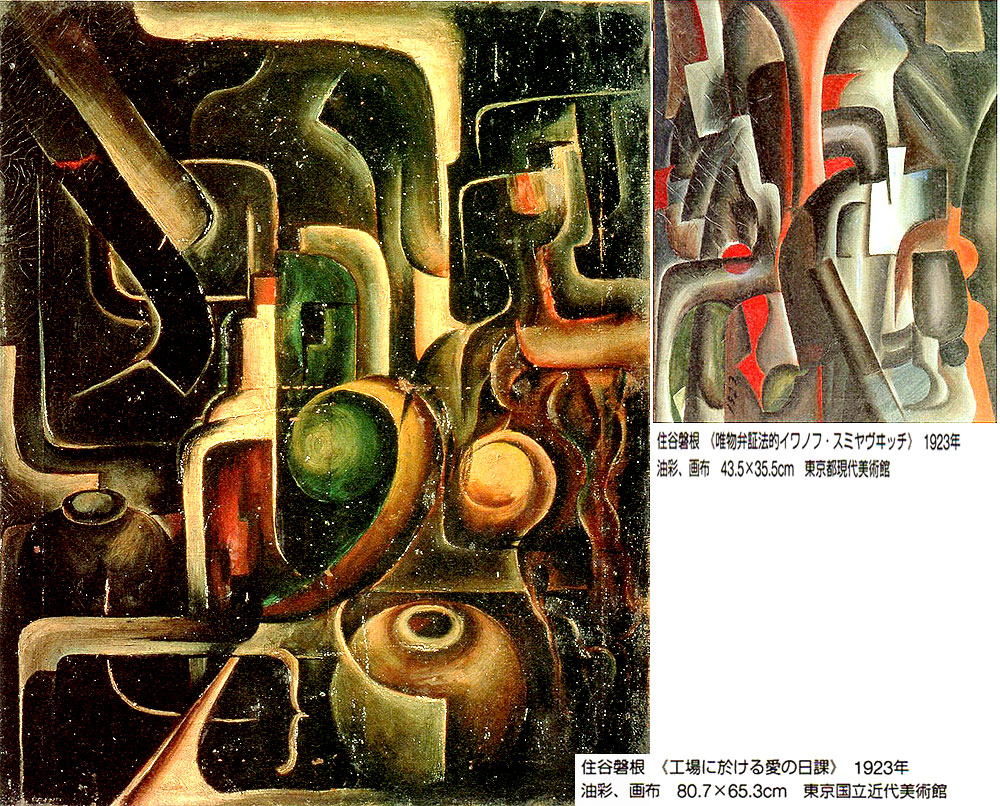

マヴオ第一回展の後、イワノフ・スミヤヴイツチを名乗った住谷磐根の二科展入選作《工場に於ける愛の日課》下図・の撤回をめぐる騒動と、それにあわせて計画された他の落選画を車にのせて練り歩くという二科落選歓迎移動展覧会も、警官隊に抑えられて実行には至らなかったとはいえ、この頃から徐々に激しい行動を伴う動きが芽生えていた。もっともこの段階においてそれらは、挑発的な行動で自らの存在をアピールするにとどまり、既存の展示空間の枠を越えるというところまでには意識は到達していなかったと思われる。

■関東大震災と都市空間

一九二〇年代の日本の社会に一九二三年九月一日に起きた関東大震災が及ぼした影響は大きかった。東京は都市部を中心に多くの建物が倒壊。十万人にのぼる死者を出し、下町に残っていた江戸の景色も、明治になつて築かれたレンガ造りの町並みも焼けて瓦礫の山となった。混乱と不安が人々の生活を襲うが、やがて「震災復興」を掲げて都市は再建にむかって動き出す。そうした近代化に向けて変貌を遂げる都市のなかで芸術と社会との関係を変えようと新しい都市づくりに動き出した芸術家たちが現れた。そのひとつに神原泰、中川紀元、浅野孟府ら「アクション」出身の作家と「尖塔社」のメンバーで構成された「バラック装飾社」があった。今和次郎が率いる「バラック装飾社」は、「アトリエから街路へ」を唱えて活動を展開し、暫定的に建てられた木造のバラックにぺンキなどで装飾を施し、不思議な活気が街に生まれた。

震災は新興美術運動に大きく作用し、「マヴオ」も活動が一時絶たれる。けれども、それは必ずしも否定的にばかりではなく、むしろ彼らの活動を活発化させる方向に働いた。

活動を再開した「マヴオ」は、連続展という形式で一九二三年十一月十八日から三十日まで第二回展を開催する。このとき彼らが展覧会場に選んだ場所は、東京という都市そのものだった。震災後、その数が三倍にも増えたという喫茶店を中心に都内各地を「マヴオ」が回った。連続展の会場は、比較的地震の被害が少なかったとされる本郷から新宿あたりが多かったが、なかには開進亭のように日比谷公園内のバラックもあった。「マヴオ」は、美術館や画廊のような展示のための空間ではなく、街頭や喫茶店やレストランといった一般の人々の生活の延長線上にある空間に飛び出したのだった。彼らのなかで飽和状態に達していた従来の芸術への疑念は震災を機にあふれ出し、そのエネルギーは崩壊した都市空間と共鳴した。のちに村山知義は、混沌とした都市でのゲリラ的な当時の「マヴオ」の活動について「マヴオの連中は分散展と称して、市内各所の喫茶店などに談じ込んで、盛んに個人展をやった。ひどい時は一ケ月に十七回もやった。その喫茶店から次の喫茶店へ作品を荷車に積んで行く途中、日比谷公園のベンチの上に並べて、街頭展をやったところ、巡査が来て、ベンチは人の坐るところだからいかんといった。ベンチに荷物を置いて悪いということがあるかと抗議したが、いうことをきかなければ検挙するというので、止むなくやめたこともあった。本郷電車通りの『どんたく』、白山上の『南天堂』、護国寺前の『鈴蘭』、神田町の文房堂の並びの『ダブル』、冬段下の『赤鬼』、銀座の『白樺』というような喫茶店や、その他、本屋、文房具店、薬屋でやった人もある」と記している。この一連の展覧会については、出品目録はあるものの具体的な作品の内容については不明な点が多く、各会場四、五点、多いところで十点という少ない展示で、あえてチラシに「壁で」と断っていることからも、壁に掛けられるような形状の作品が中心であったと想像される。

なお、村山の文中に挙げられた場所のほか、出品目録には開進亭、白十字、一白舎、フタバ、ニコニコ、宝亭、トンボ、森清、平桧菓子店、山田、名物屋、アザミ、オリエンタル、福和軒、スターなど十七ケ所が記されている。

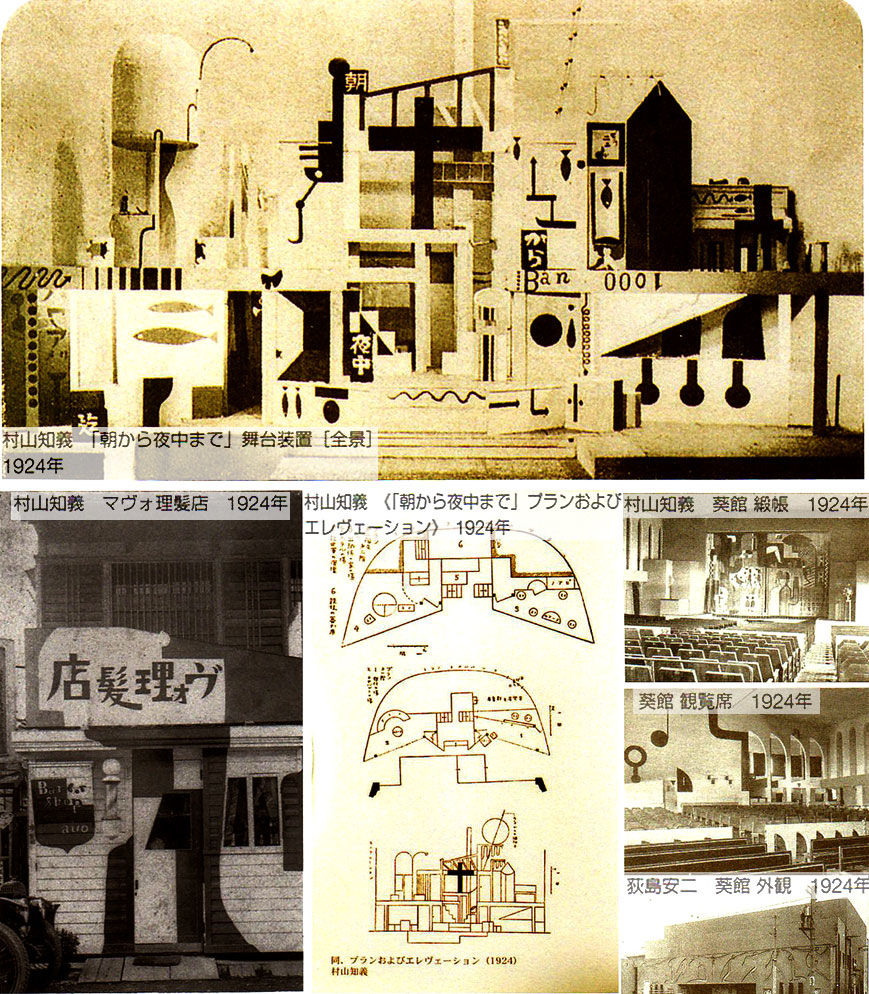

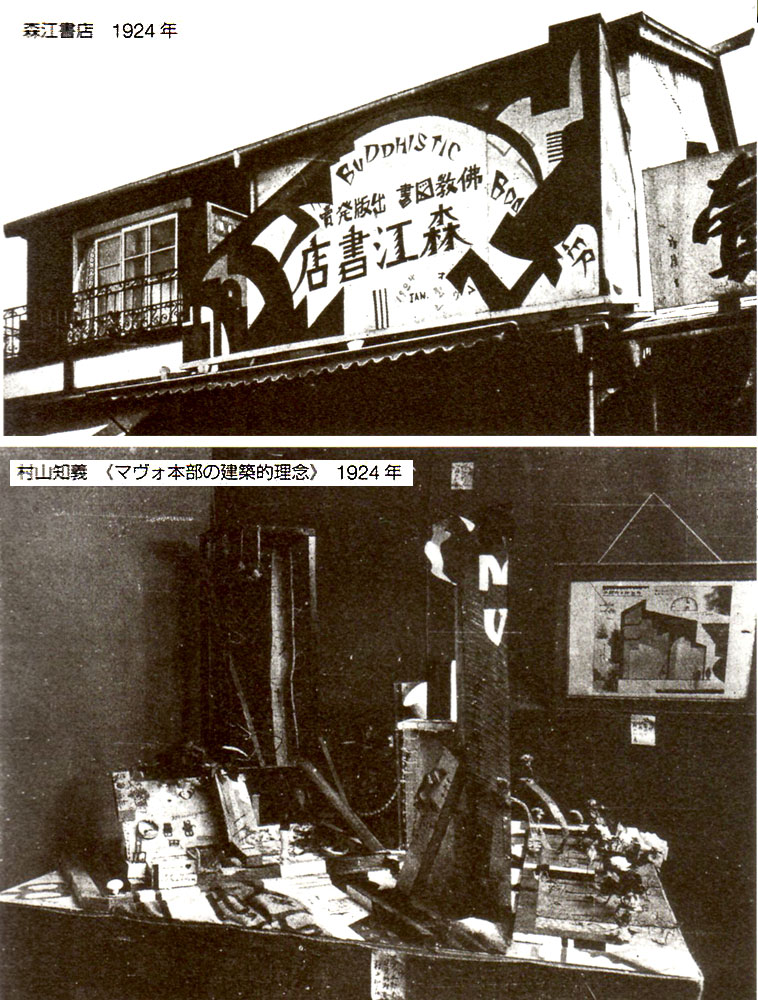

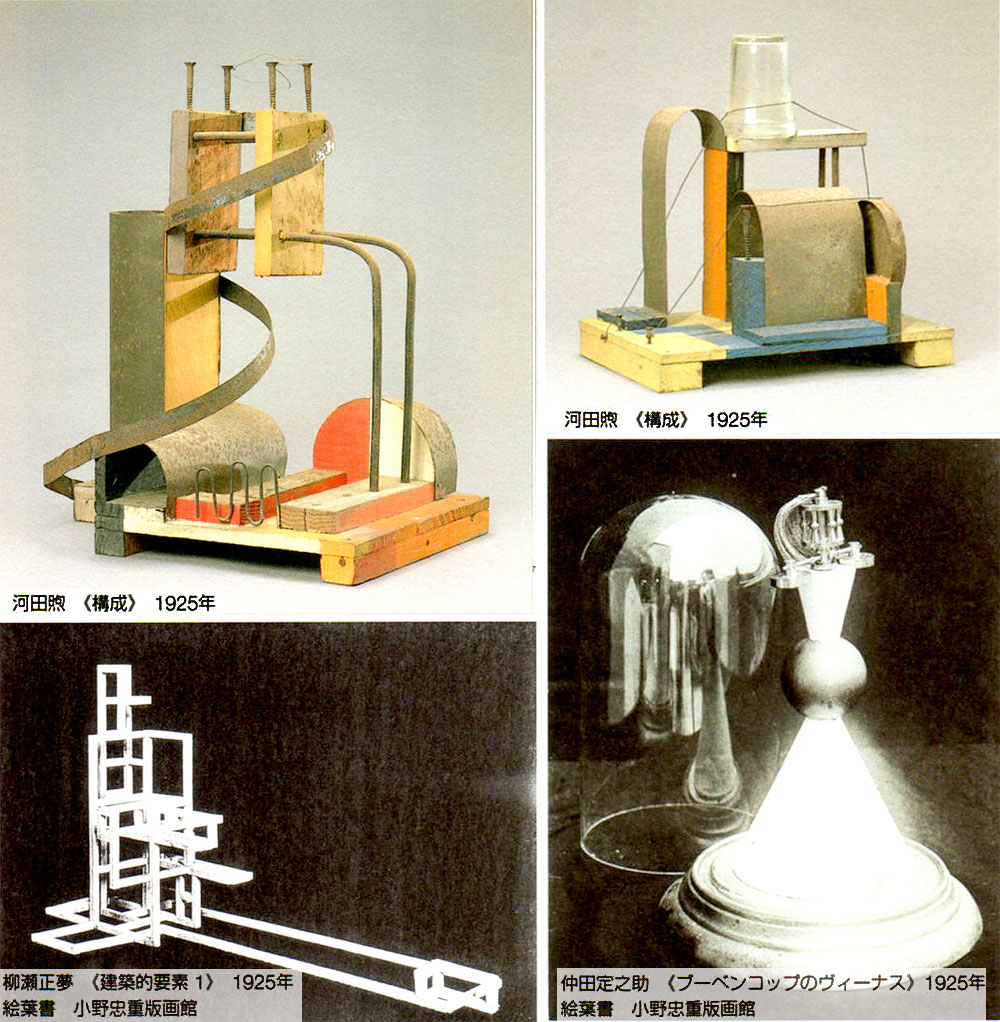

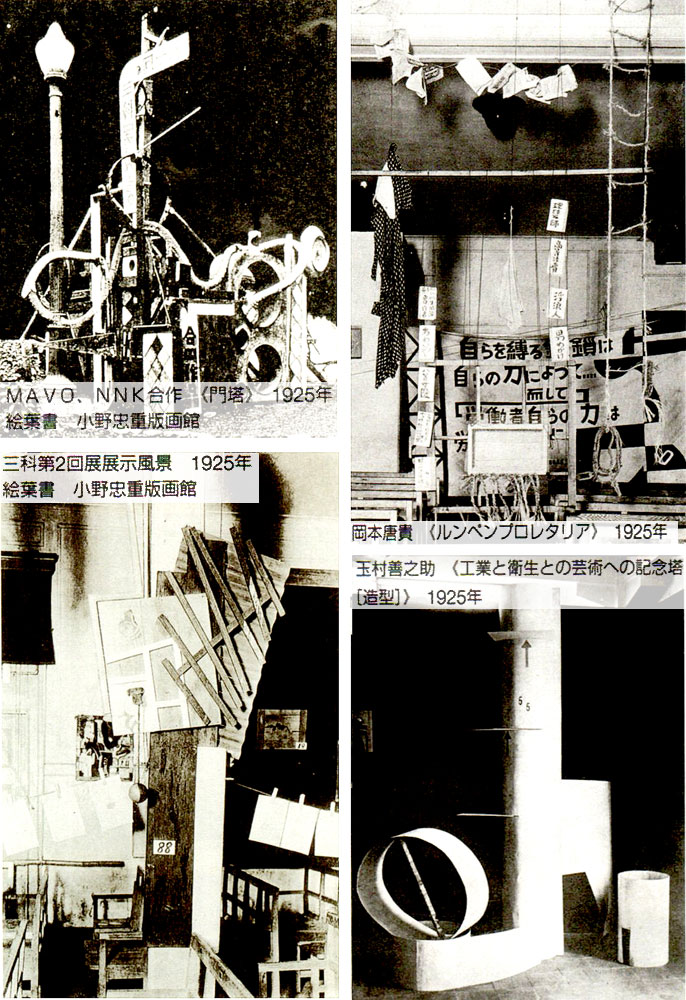

こうした再生途上の都市での活動のなか、村山たち「マヴオ」の眼は建築にも向けられた。震災の翌年一九二四年四月十三日から二十九日まで、国民美術協会主催の帝都復興創案展が上野の竹之台陳列館で開催される。「マヴオ」は「国民美術協会」、「メテオール社」、「庭園協会」、「木材工芸学会」、「綜合美術協会」、「揚風会」、「分離派建築会」、「創宇社」、「ラトウ建築会」とともに建築部門に参加する。出品作のうち雑誌に掲載された写真図版によって確認できる作品は、村山知義の等マヴォ本部の建築的理念》、<愉快なる本屋の設計》、住谷磐根の<商店のための模型》、高見沢路直の《カント二百年紀念塔模型》<カフェー》と加藤正雄の平面作品違<建築をテーマに持つ作品》である。他の団体の出品作と比較して建築としての現実性の低い「マヴオ」の作品に対して否定的な声がある一方、今和次郎のように「空間の構成物」という好意的な意見を述べる者もおり、都市空間での活動、そして建築への取り組みがそれまでとは異なる空間意識をもたらして、構成物という新たな表現を生み出す契機となったのだろう。

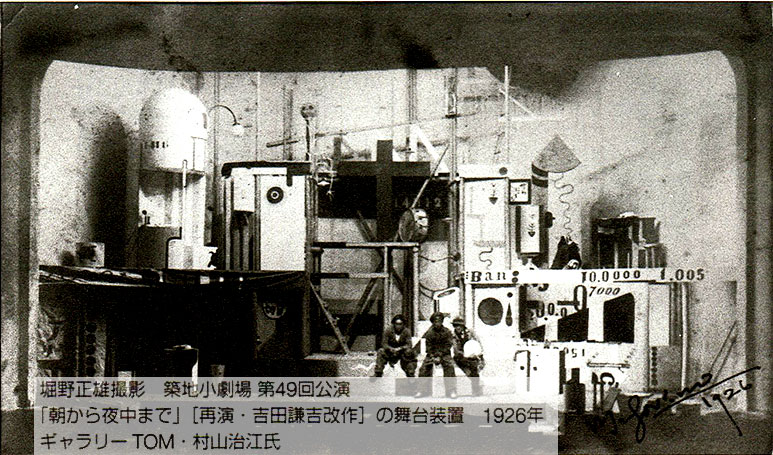

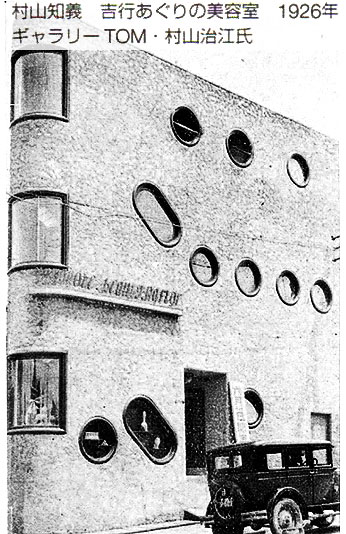

その後、「マヴオ」は「建築部」を設け、村山知義を中心に赤坂溜他にある映画館葵館の改装やマヴオ理髪店の実際にいくつかの建物に携わるが、このような実現した建築物よりも、作品の傾向としてはより自由度のある構成物や舞台装置、建築模型などに向いていく。もちろん先に述べたように、震災前から村山には建築への関心が強く、実際に三次元的な作品が試みられてもいた。

また、ダダやロシア構成主義に関する情報も届いており、構成物についての知識を考えれば当然ではあったが、震災後急速に広がる都市空間のなかで「マヴオ」は、ある意味で現実の社会と向き合い、従来の空間の枠から出る自由な表現を模索し、時には商業的なものとも結びつきながら、独自の空間意識を形成しょうと試みたのである。

■身体表現と展示

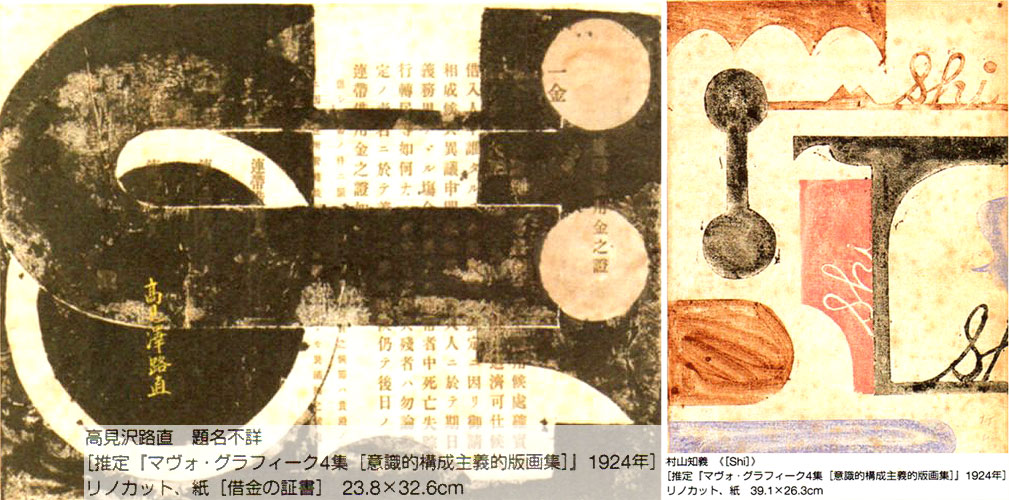

一九二四年三月七日から三十日まで、神田のカフェー・ダブルで高見沢路直、村山知義、イワノフ・スミヤヴィツナの三人が各一週間ずつ行った連鎖展に続いて、五月十六日から七月二十五日まで小石川の鈴蘭で意識的構成主義連続展が開催される。

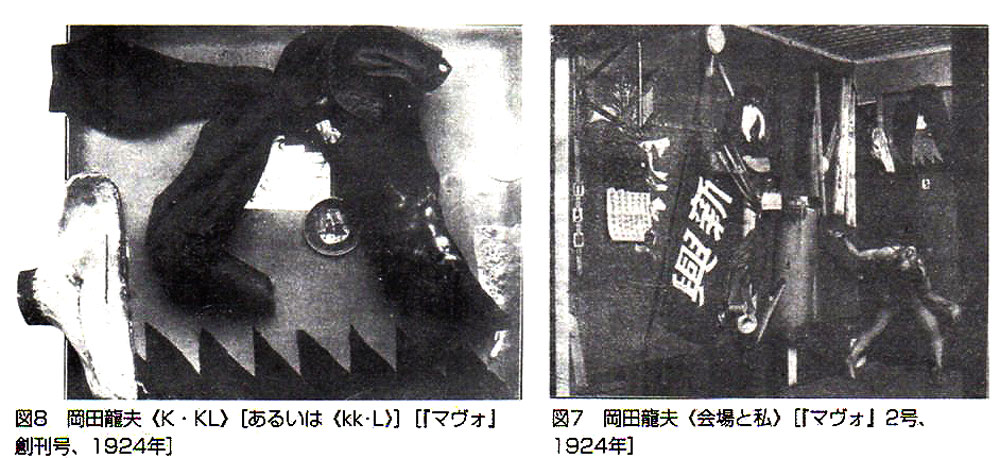

戸田達雄、山里栄吉、高見沢路直、岡田龍夫、矢橋公麿、沢青鳥、住谷磐根の「マヴオ」同人七名によるこの連続展覧会のなかで、唯一展示の様子が確認できるのが、第六回の七月六日から十五日までの岡田龍夫の個展である。

会場で撮られた《会場と私》[上図7]が、『マヴオ』二号に掲載されている。会場となつた鈴蘭は、村山知義の意識的構成主義的第三回展覧会が開催された場所であり、第二回マヴオ展の目録に記された十七ケ所の会場の一番最初に挙げられていることから「マヴオ」との関わりは深いと思われるが、カフェー・ダブルや鈴蘭のほか、同じ年の九月一日から十日までマヴオ舞台装置展覧会が開かれたというパーラー・白雨荘など、「マヴオ」の活動にしばしば登場するこれらの店をどのような人物が経営し、またどのような空間が展示に提供されたのかはあきらかではなく、今後の調査の課題である。

ところで、震災後、いわゆるモダンボーイ、モダンガールと呼ばれる洋装の人々が街を閥歩する頃になると、店舗にショーウィンドウが設けられて商品のディスプレイや店内のインテリアも重要視され、やがて商業美術という言葉も生まれることになる。悲惨な状況をかかえる都市の不安を隠すように、一方では享楽的な世界が姿を現し、また文化の大衆化が進むなか、不特定の人々を受け入れる新たなコミュニケーションの場として喫茶店が定着しはじめていったのだ。いわば喫茶店やレストランは、震災後の都市を象徴するもののひとつであった。また、都市の復興は従来の価値の否定の上に成り立ち、それは人々の生活面でも意識の変化をもたらした。そして、そうした環境であったからこそ、村山のような社会的なエリートと岡田のような労働者という異なる経歴や異なる境遇の者が「マヴオ」というひとつの芸術運動をきわめて生産的な活動の場にしえたといえる。

岡田龍夫の《会場と私》(上図)に再び眼を向けると、そこには筋肉質な肉体を誇示するように上半身を反らせた半裸の岡田が会場でポーズをとっている様子が写されている。背後には、『マヴオ』創刊号に掲載されているK・KL》[あるいはK・KL》]が見え、横には「新興」の文字が大きく書かれた布が斜めに貼られている。岡田の回想にあるように、それは「陳列作品の大半は会場即製品、近所に散らばつてゐる木片やガラス、鉄屑等を片つ端から拾ひ集めて来ては壁に打つつけ、組合せ、彩色したりする」一種のインスタレーションと呼べるものであったが、さらに岡田はそれらと身体表現を一体化させることによって、ひとつのパフォーマンスも兼ねた演劇的空間をつくりだした。また岡田は「絞りかすのチューブも筆もパレットもイーゼルも皆絵の具の代りにキャンパスに叩きつけて了ふ。キャンパスが無くなれば古着やしやつをその代用にする。妹の着物から装身具、身辺のもの一切有りと凡ゆるものが製作の材料に使い尽されると、今度は自転車に乗つて街に材料の蒐集に出掛ける。いろんな機械や道具の壊れたもの、古靴、ゴムマリ、針金、ゼンマイ、ブリキ類何でもいゝ何処か変つた形をしたものなら片つ端から拾ひ集めて来て室一杯がボロ屑の山となると、それを種々に組立て組合せては感興を盛る手を発見して以来、私はもう絵具代や材料費の心配をする必要はなくなった」と語り、廃品や廃材を積極的に利用したことを明らかにしている。こうしたダダ的傾向は、海外の影響によるにしても、復興途中のまだ震災の傷跡の消えない混乱する都市の現実の社会と芸術との間の問題を浮き彫りにする上で意味深いものである。

岡田龍夫の《会場と私》(上図)に再び眼を向けると、そこには筋肉質な肉体を誇示するように上半身を反らせた半裸の岡田が会場でポーズをとっている様子が写されている。背後には、『マヴオ』創刊号に掲載されているK・KL》[あるいはK・KL》]が見え、横には「新興」の文字が大きく書かれた布が斜めに貼られている。岡田の回想にあるように、それは「陳列作品の大半は会場即製品、近所に散らばつてゐる木片やガラス、鉄屑等を片つ端から拾ひ集めて来ては壁に打つつけ、組合せ、彩色したりする」一種のインスタレーションと呼べるものであったが、さらに岡田はそれらと身体表現を一体化させることによって、ひとつのパフォーマンスも兼ねた演劇的空間をつくりだした。また岡田は「絞りかすのチューブも筆もパレットもイーゼルも皆絵の具の代りにキャンパスに叩きつけて了ふ。キャンパスが無くなれば古着やしやつをその代用にする。妹の着物から装身具、身辺のもの一切有りと凡ゆるものが製作の材料に使い尽されると、今度は自転車に乗つて街に材料の蒐集に出掛ける。いろんな機械や道具の壊れたもの、古靴、ゴムマリ、針金、ゼンマイ、ブリキ類何でもいゝ何処か変つた形をしたものなら片つ端から拾ひ集めて来て室一杯がボロ屑の山となると、それを種々に組立て組合せては感興を盛る手を発見して以来、私はもう絵具代や材料費の心配をする必要はなくなった」と語り、廃品や廃材を積極的に利用したことを明らかにしている。こうしたダダ的傾向は、海外の影響によるにしても、復興途中のまだ震災の傷跡の消えない混乱する都市の現実の社会と芸術との間の問題を浮き彫りにする上で意味深いものである。

また、「マヴオ」関係の身体表現では、この少し前の一九二四年六月二十八日に村山知義と岡田龍夫の二人が帝国基督教育年会館で「チエルテルの会」と称して行ったパフォーマンスがある[上図]。『中央新聞』には、「名のつけられない踊り」[召と善かれ、ハイヒールを履いたおかっば頭の村山と裸足で体に布をまとった岡田の二人がポーズを取る写真が紹介された。ここでも岡田は男性的な力強いポーズをとり、一方の村山は細い手足をさらし、中性的な雰囲気を漂わせている。針金が擦れ合い、切れる「騒音」を発するサウンド・コンストラクターを高見沢路直が担当し、写真によれば一部に平面作品も展示されて、舞踏、音楽、詩、劇などをひとつにしたパフォーマンスとなっている。

もうひとつ、身体表現と構成物との関係で重要なのが、発行当日発禁処分となる 『マヴオ』三号[聖に掲載された写真《踊り》[上図左]である。この住谷磐板、岡田龍夫、高見沢路直の三人によるパフォーマンスは、水沢勉が指摘するように、写真というメディアを強く意識したものであり、三人のうしろの壁画の左中央に「Niddy」という文字が書かれていることから、その演出が村山によってなされた可能性は高い。ニッディとは、ニッディ・イムペコーフェンという村山がドイツ滞在中に最も影響をうけたとされる若き舞踏家の名前である。この写真は村山の「三角のアトリエ」で撮影されたものとされているが、具体的にはその場所は、背後に見える壁画から、村山の妻善子が「三角の家より」のエッセイ中「食堂のこと」として「壁には、意識的構成主義の大きい壁画がある。その壁画は随分いゝもので、部屋一杯にひろがつてゐる」と述べている食堂ではないかと思われる。モノクロ写真のため、色がわからないのが残念であるが、曲線と直線の構成にグラデーションをつけて平面にヴォリューム感を出しており、その壁の前に半裸の人体を吊るす演出は、二次元の画面から板や人形をぶら下げた村山の半立体作品を連想させ、演劇的であると同時に身体を用いた構成物と捉えることもできる。ちなみに、この「三角の家」 の食堂に描かれていたという壁画の幅は、『婦人之友』に紹介されている「たった千円の家」 のおおよその寸法が記された平面図と『アサヒグラフ』掲載のアトリエ増築後の平面図とを見比べて、七尺弱すなわち二メートルほどであったと思われる。この村山の自宅兼アトリエには、「マヴオ」をはじめとする多くの美術や演劇関係の人たちが出入りし、当時「マヴオ」の活動の発信地ともなつたが、この作品では、生活空間を舞台に身体は作品を構成する要素のひとつとなっている。

■構成物と都市空間