五十殿利治

本書は大正期新興美術運動に関わる美術作品から文献・展覧会目録までの多様な資料を集成したものである。また、専門的研究者の論文も収録して、現在の研究水準を示すこととした。

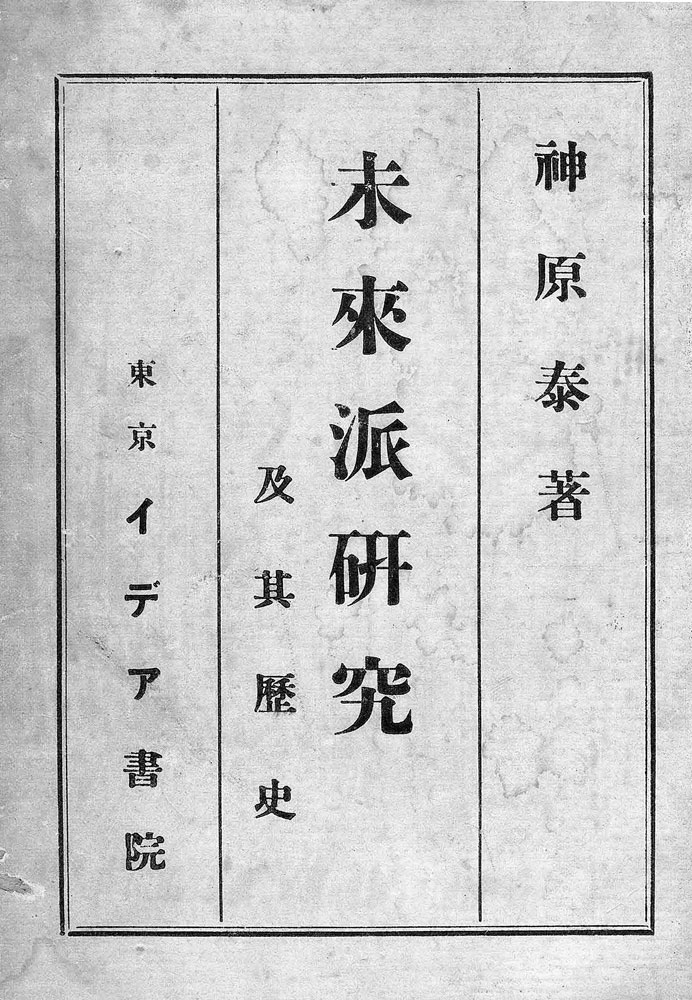

この運動に関わる現存作品はごく限られている。これにはさまざまな理由が考えられる。一番の原因は作品の評価が低かったことである。同時代において注目を浴びたとしても、購入されて大切に保管されるということは稀であった。専門的な教育を受けた人が少なかったおかげで、自ら作品を放棄したようにみえる人がいる。神原泰のように敗戦直後に破棄したような例もある。

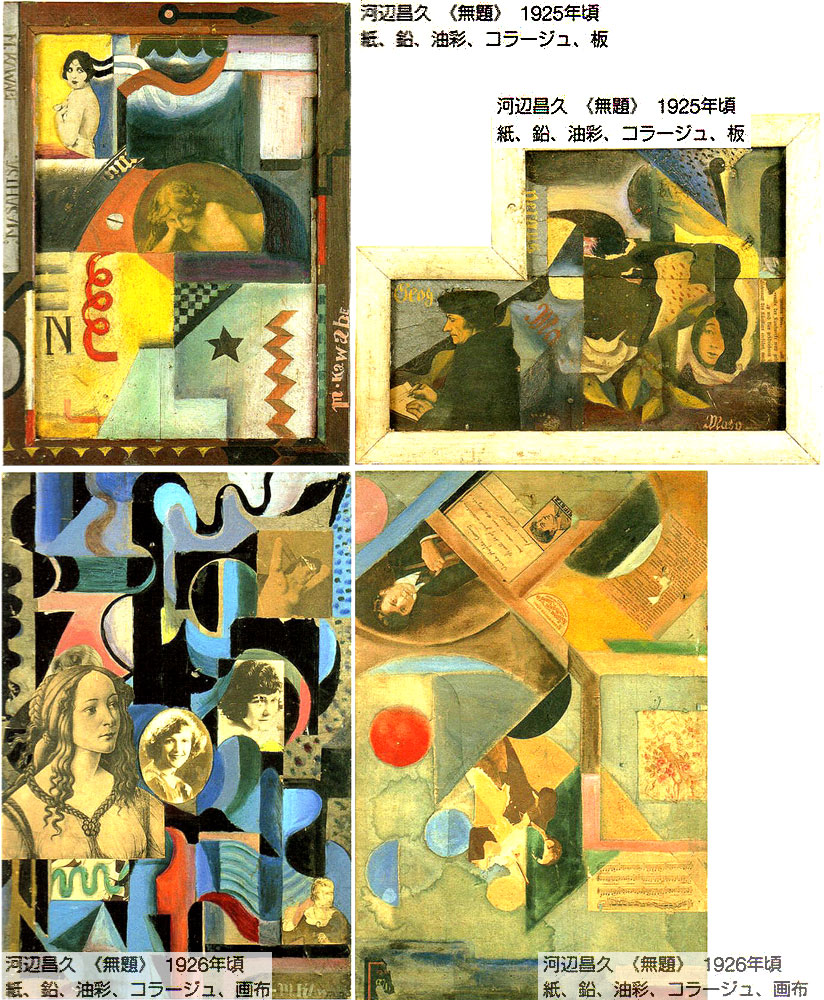

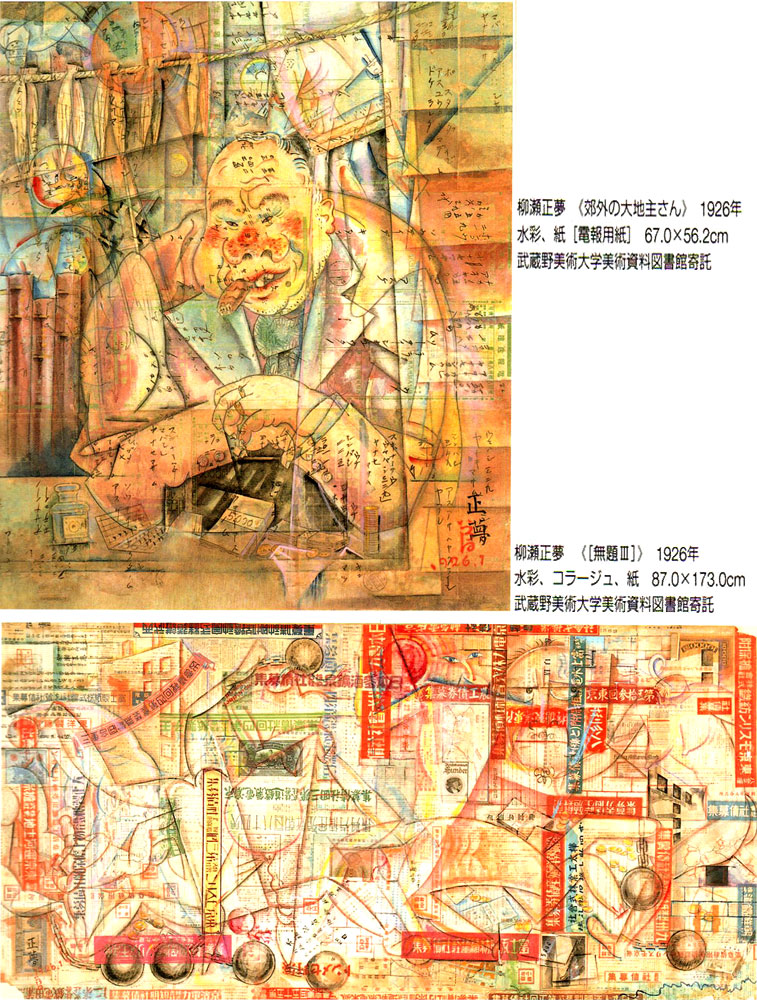

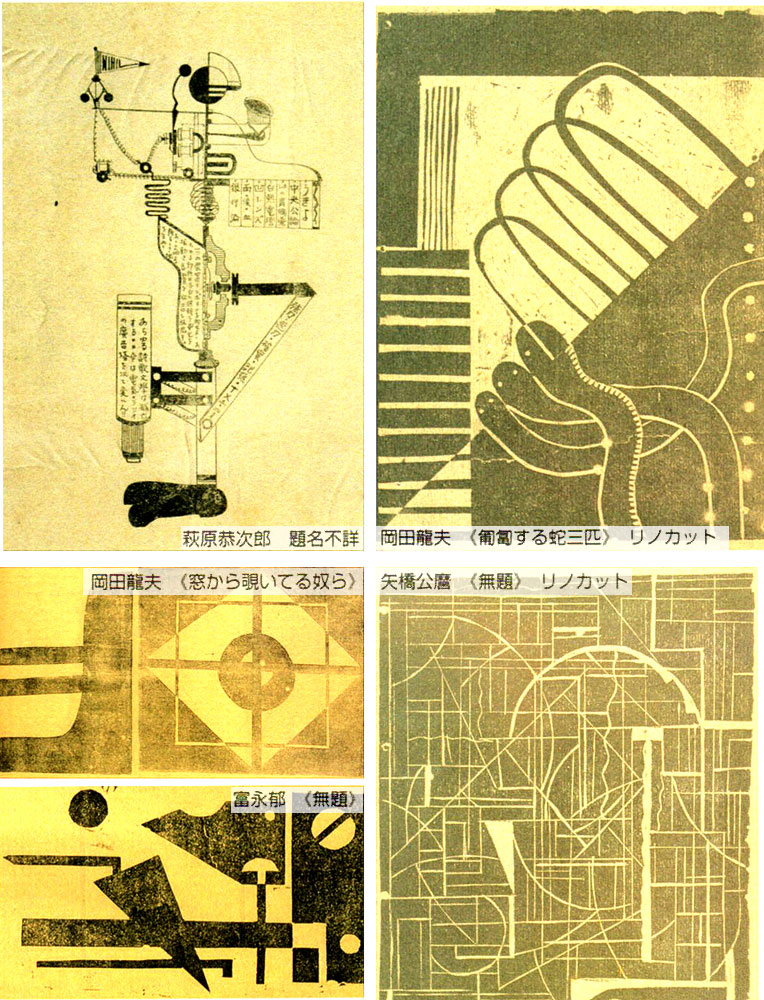

また、作品の材質や技法の問題も見逃せない。脆弱な材料を用いたり、ふつうの家屋では保管できないような巨大なあるいは複雑な構成物があった。パフォーマンスのように写真や証言でしか残せない「作品」もある。したがって本書ではできる限り多数の写真を掲載することを目指した。たとえ不鮮明な画質でも、記録の意味を優先させた。

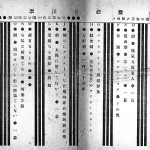

資料の中心は、展覧会にかかわる年表である。そこに写真資料も適宜配した。作品目録を翻刻したり、あるいはそれが人手できない場合は別の資料で補う一方で、図版編に掲載できないような画質の写真や出版物掲載図版を取り入れた。それによって、展覧会の様子がよりよく把握できるメリットもある。

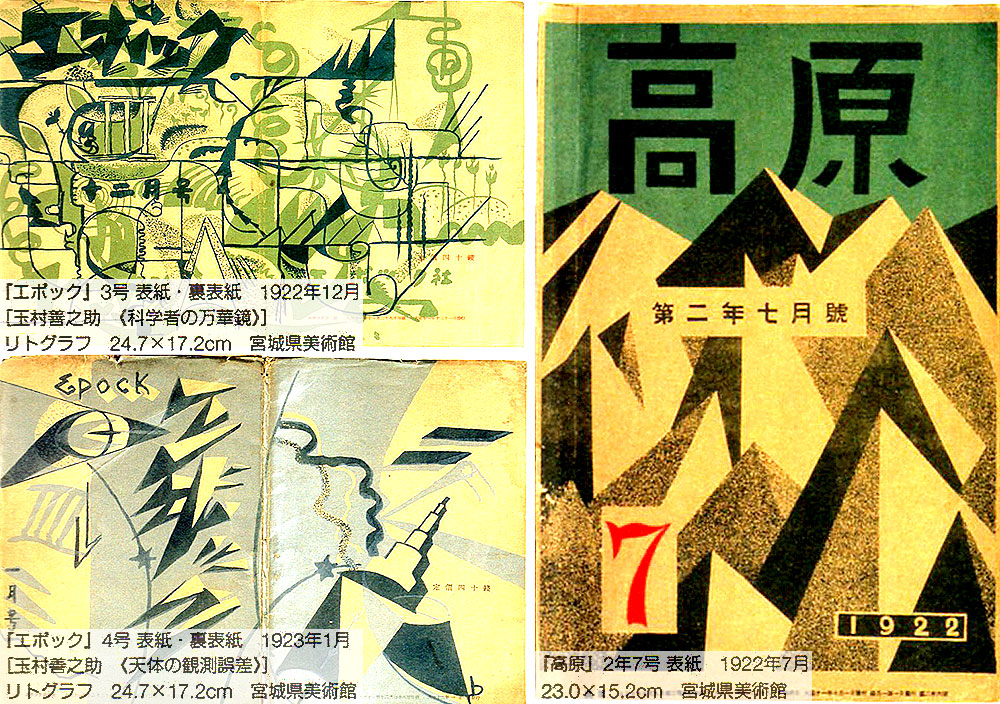

本書の意義については、研究史を振り返るなかで、明確にされることになるが、ここで特筆しておきたいことは、従来は近代美術史の弊でもあるが、ジャンルの壁で区別されていた日本画における対応を積極的に組み込んだことである。たとえば、玉村善之助は日本画家でありながら、『エポック』誌をはじめ美術雑誌を創刊し、あるいは「三科」のような美術団体に参画して、大正期新興美術運動の中枢にいた人間でもあった。彼に限らない。未来派美術協会結成において重要な役割を演じた伊藤順三もまた日本画家であったし、出品作も日本画とは思われないほど先端的であった。こうした日本画家の貢献について、さいわい、本書において当該分野の第一人者の協力を得ており、成果をしめすことができたと自負するものである。

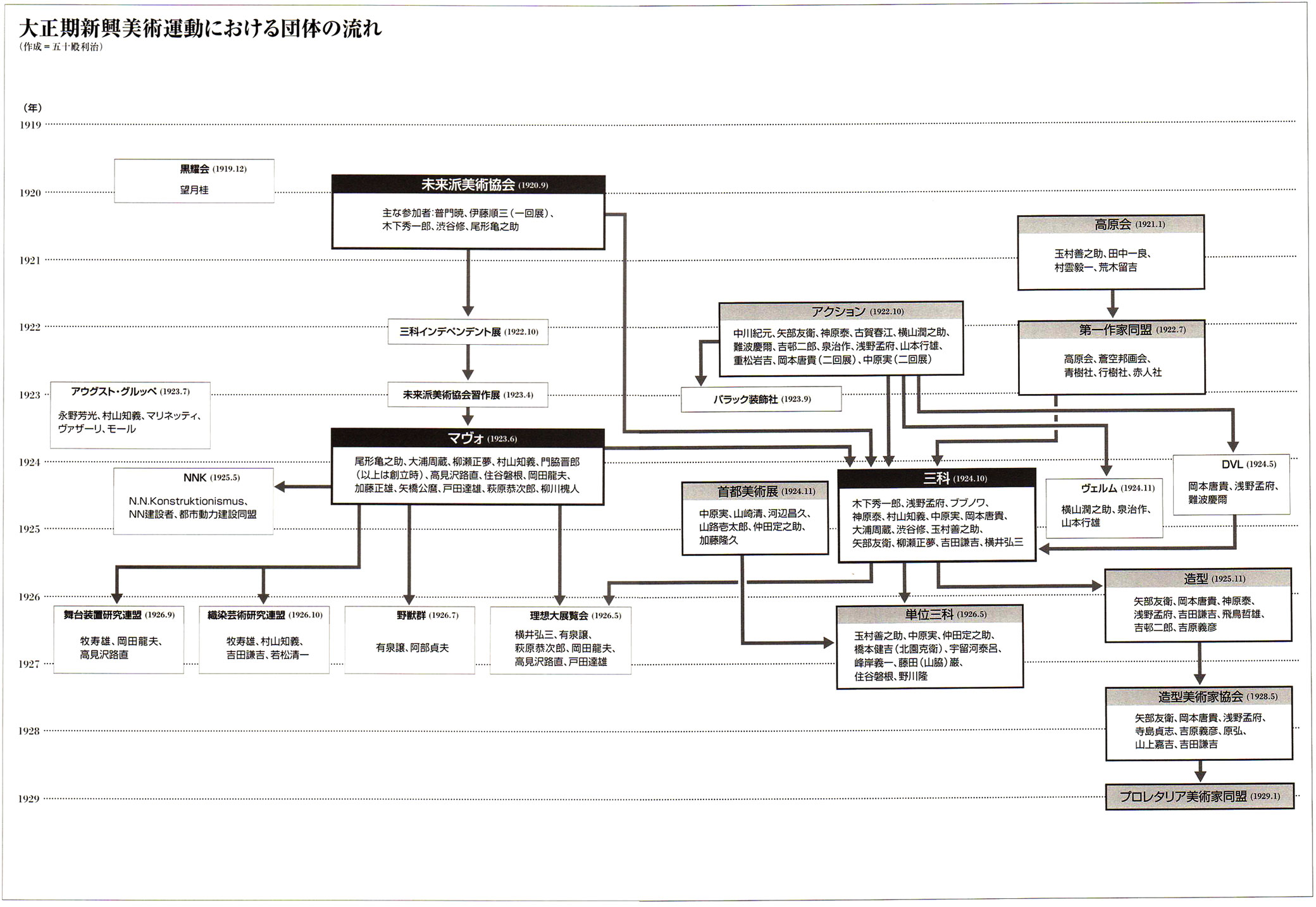

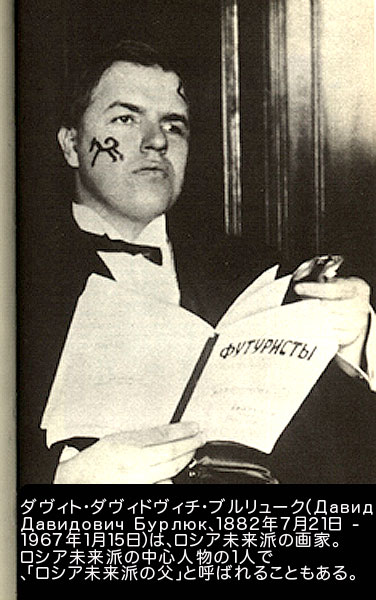

つぎに、本書の年代設定について述べておく必要があろう。本書では大正九年[一九二〇]を起点とした。山田耕筰と斎藤佳三がドイツから帰国して「シュトゥルム」の木版画を展示し、また東郷青児が初個展を開催した日比谷美術館[一九二二〜一九一五年]の時期も考えられないではないが、しかし未来派美術協会やブルリュークの来日による運動の台頭と比較すると、人脈でも運動形態においてもはっきりとした断絶がある。その断絶は、斎藤佳三との断絶である以上に東郷青児との断絶である。彼はブルリュークと出会ったことがスナップ写真により確認されるが、以後は行動を共にしていないし、大正十年[一九二一]からは国外にあったこともあり運動全体においては傍流(ぼうりゅう・主流派からはずれた流派)である。

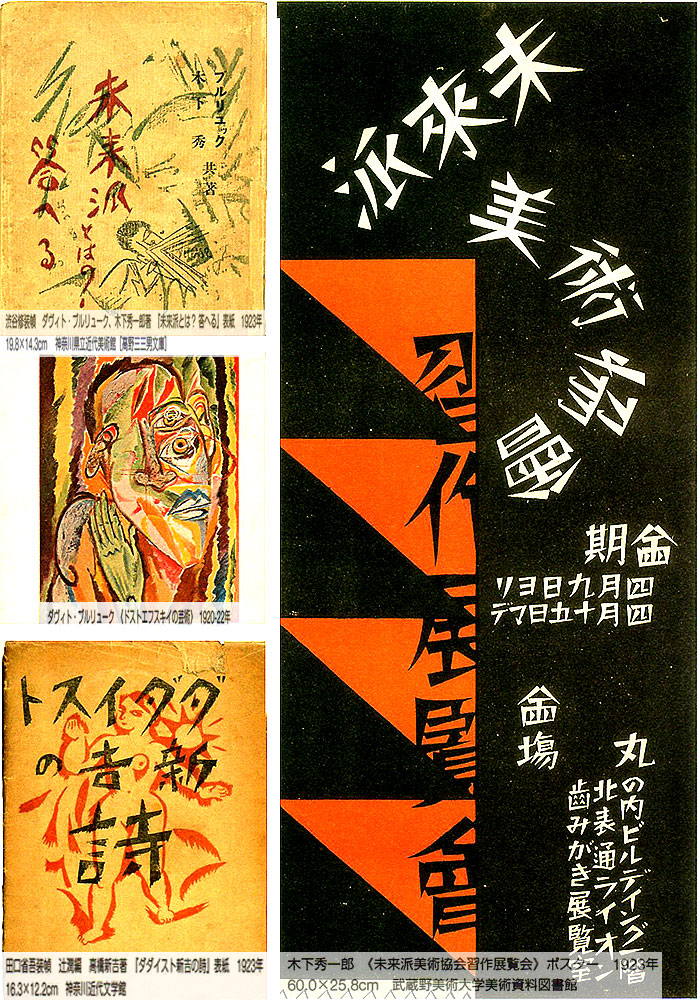

大正九年[一九二〇]には、ともかく未来派美術協会が結成され、そこにウラジオストクから「ロシア未来派」のブルリュークとパリモフが来日して、普門暁が予想もできなかった撹拌作用が生じたのである。木下秀一郎という協会を導く人間も登場してきて、運動をつぎの段階へと推し進めた。

問題は昭和三年[一九二八]の方であろう。本書の企画段階で関係者が討議した際に重要な指標となったのは、岡田龍夫が刊行した強烈な造形力を発散する雑誌『形成画報』であった。それをもって運動の帰結点としようということである。なるほど実質的な運動は、大正十四年[一九二五]の三科公募展の中断によって破綻している。一部が別の運動に転換していくとしても、全体としてはもはや結集力はなく、分散し、消滅するエネルギーだけが残っていただけである。しかし、その後退の経過については等閑視(とうかんし・いいかげんに扱って、放っておくこと)されて、従来転換し展開していくべクトルばかりで記述が進められてきたうらみがある。運動がどのような最後を迎えたのか、きちんとその過程を追うというのが本書年表の主旨なのである。さて、以下では、まずこの運動の概容を述べよう。ついで研究史を総括し、本書の意図するところを明示したい。

▶︎大正期新興美術運動の展開

大正期新興美術運動とは、時代的には、白樺派の周辺において展開したフュウザン会や草土社の運動に続いて台頭する動きで、西欧の立体派[キュビスム]やイタリア未来派[フトウリズモ]等に触発された美術運動であった。

二科会で活躍する東郷青児や神原泰によって先鞭をつけられたが、大正九年[一九二〇]になり、急に社会的な注目を浴びるとともに、勢力を拡大した。いわば内圧と外圧の衝突が、運動の引き金となったのである。

この場合、内圧とは岸田劉生たちが「クラシック」へ大きく転回し、萬鉄五郎も孤独な営みにおいて「東洋回帰」するなかで、二科会の東郷の周辺によって新傾向への希求が徐々に膨張してきた事態を指している。かくして、はじめて「未来派」を名乗る画家たちが「未来派美術協会」の名を掲げて登場し、九月に小規模でも東京と大阪でグループ展を開催した。組織の中心となったのは、出品作の落選により二科展に反旗を翻した普門暁、そして巽画会で普門と近かった日本画家伊藤順三であった。名古屋で活動を始めていた木下秀一郎をはじめ、後藤忠光、相生垣秋津[日本画家・赤人会]といった参加者があった。

ところが、こうして萌芽が出たところで、以後は外圧の作用が急速に高まるのである。思いがけずそこに外国から援軍がやってきた。未来派美術協会展直後に「ロシア未来派の父」を名乗るダヴィト・ブルリュークとヴィクトル・パリモフがシベリア出兵最中の極東ロシア・ウラジオストクから来日して、多数の作品を東京、大阪、京都で展示して、広範なジャーナリスティックな反響を呼んだ。それまでは、海外留学を果たした僅かな画家たちでさえ、最先端の動向であるだけに実物を眼にするのは稀であり、まして大方の日本人は画集や雑誌で不鮮明な白黒ないし三色版の複製に接するのがせいぜいであったところに、未来派や立体派の「実物」が展示され、上着のボタン穴に菊の花を挿すといった異様な風体の未来主義者による未来派的な奇抜な行動を目撃することになったのである。したがって、大多数の人にとっては、「ロシア」の未来派がなんたるかは二の次であったはずである。とりわけ、物体を画布に直接貼り付けるコラージュ技法は反響が大きいものであった。

未来派美術協会とブルリユークたちの交流はすぐにも実現した。ブルリユークたちの展覧会の会場で撮影された、ロシア人画家たちと東郷青児、普門暁、そして木下秀一郎のスナップ写真が残されている。日本画家では、八火社を率いる尾竹竹坂の一門が交流して、新聞記事になっている。しばらくして、未来派美術協会展が大阪に巡回した際には、さっそくブルリュークたちが参加している。

▶︎未来派美術協会結成とブルリューク来日

ブルリュークたちにやや遅れて合流した家族、さらにチェコの画家ワッラフ・フィアラは小笠原諸島へ滞留などして日本各地を巡ったが、二年ほどして、それぞれチェコに帰国、あるいは渡米することになった。ちょうどそこへ入れ替わるようにして、ブルリュークのロシア未来派よりさらに新しいロシア美術の動き、とりわけ構成主義の思想を伝える作家が大正十一年[一九二二]六月にやってくる。ワルワーラ・ブブノワ(姪はオノ・ヨーコ)である。作家のパーソナリティとしては、過激な実践とは距離を置くが、紹介者として、また作品の制作者としては、ブルリユーク以上の存在として大正期新興美術の促進剤となるのである。

この間、未来派美術協会は大阪を根拠地にした普門暁と東京在住の木下秀一郎の問に軋轢が生じて、木下主導で第2回展そして第3回展となる「三科インデペンデント展」が開催されることになり、大正10年[1921の第二回展では、詩人で、美術雑誌『中央美術』の編集にも関わった平戸廉吉が参加していた。会場には平戸の「日本未来派運動」の宣言が貼りだしてあったと萩原恭次郎は証言している。『矩火』1922年9月]。とすれば、それは年末に日比谷の街頭で撒かれたといわれる「日本未来派宣言運動」の宣言書以外には考えられない。街頭に撒くという挑発行動があったのか確認できないが、未来派美術協会との関わりでみるならば、ブルリューク的な流儀ともいえるのである。

三科インデペンデント展は無鑑査を狙った展覧会であったが、ブルリューク以後の未来派美術協会の方向を模索したものであった。協会はようやく「友よ醒めよ」[『みづゑ』1922年12月]という宣言を出すに至る。コラージュの技法が定着して、渋谷修妄のような話題となる作例が出品される一方で、ブブノワがロシア構成主義の「無対象」[いわゆる抽象]の画風を伝える油彩画を出品した。またやがて「マヴオ」や「三科」で活躍する柳瀬正夢、高見沢路直[田河水泡]、門脇晋郎[三科賞]、岡田龍夫、加藤正雄、浅野孟府[草之助]が参加して、陣容(じんよう・部隊配置の形。陣立て。比喩的に、人員配置のありさま。)が整いつつあった。

ただし、木下は皮膚科医として当時福井に赴任し、やがて土岡秀太郎を中心とする北荘さらに北美に展開する同地での美術活動の種を蒔いていたが、そのため未来派美術協会の会務はのちに詩人として頭角を現す尾形亀之助に委ねられ、行き詰まりつつあった。

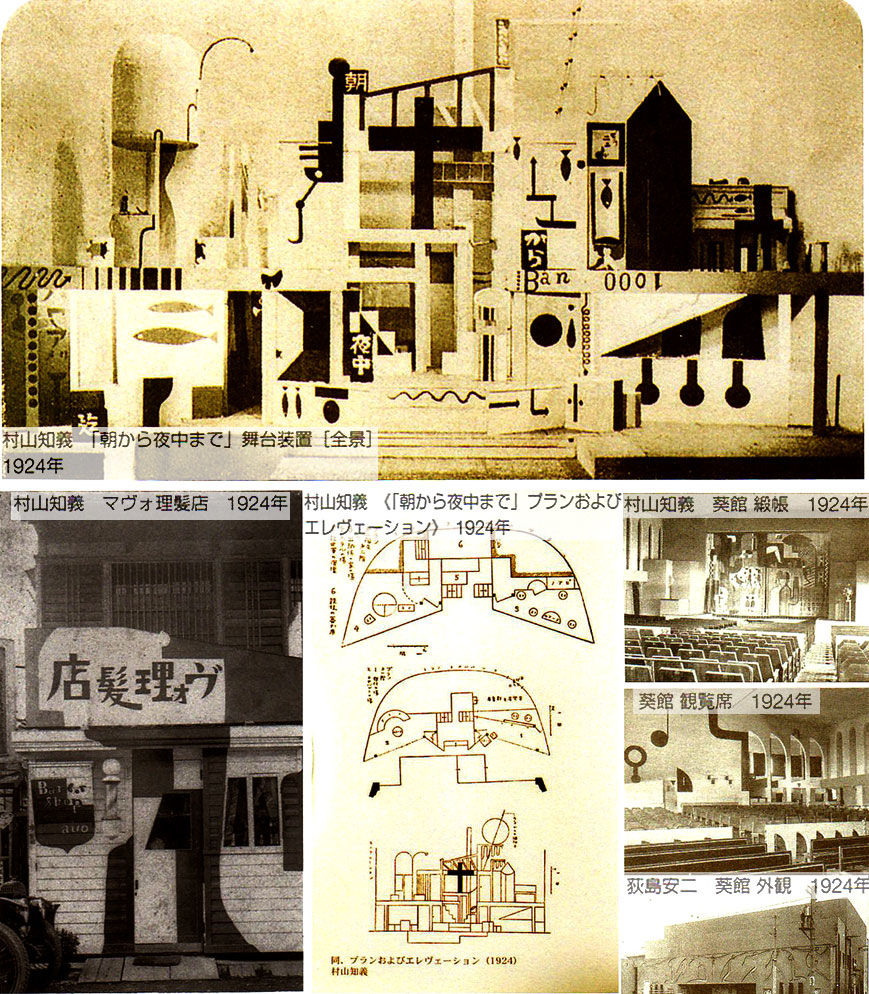

▶︎村山知義の留学と前衛の国際的ネットワーク

ところが、そこへ予期せざる聞入者が外国からやってきた。ただし、今度は歴とした日本人であった。聞入者というのは、専門的な教育はほとんど受けておらず、作家活動といっても雑誌に挿絵を提供する程度であり、独立した画家でも彫刻家でもない無名の存在に近かったからである。

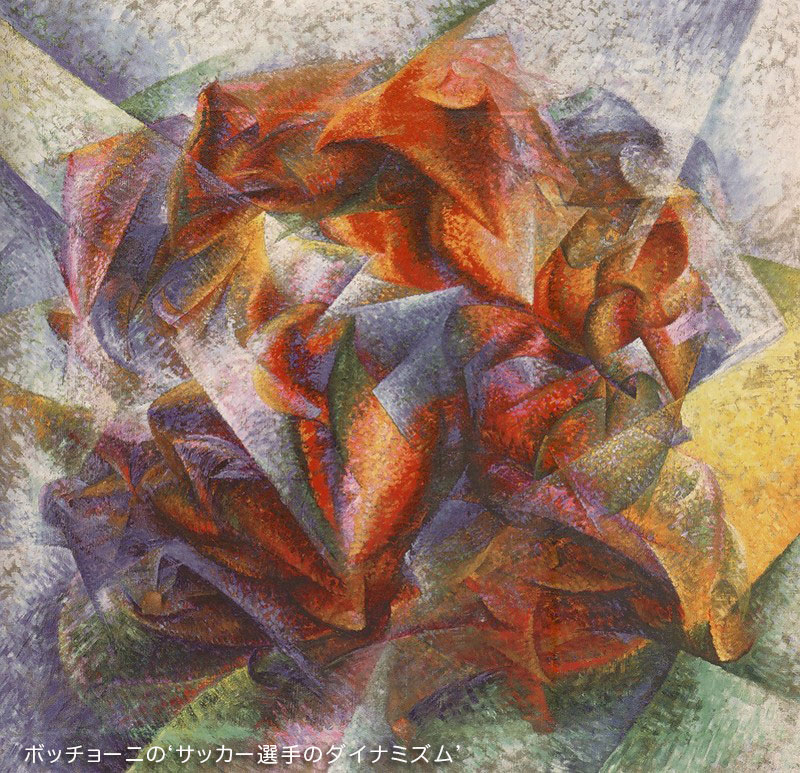

その人、村山知義は大正11年[1922]1月、日本を発って、ドイツのベルリンを目指した。当時、日本と欧州の船旅はおおよそ四十日間だから、二月中旬、ベルリンの駅頭で彼を迎えた同窓の和達知男の手引きで、村山知義は同地の先鋭な美術界に頭から飛び込んでいった。そして、大戦前から新しい美術の策源地であった「シュトゥルム」画廊に出入りするうちに、まず東郷青児の義理の弟でパリから移ってきた永野芳光とともに、シチリア出身の詩人ルッジエーロ・ヴァザーリRugerro Vasariを介して大イタリア未来派展に参加することになった。それが三月のことである。つまり一月も経つか経たないかの問に、村山はウンベルト・ボッチョーニといった未来派の代表的作家と同じ会場で、もう作品を展示していたのである。

1年に満たない滞在においても、機会と人物に恵まれて、村山はこうしたネットワークをまさしく驚異的に更新し、拡大していった。5月末には伝説的前衛作家たちの集会となつた第一回デュッセルドルフ国際展関連の美術家会議に参加することになつた。会議の結果を村山はさっそく『解放』誌11月号に報告した。同じく和達が会議の様子について、蒼空邦画会・第一作家同盟の山内神斧に書き送った便りは、そのまま雑誌『エポック』 に掲載されることになつた。

9月には、「シュトゥルム」画廊前の通りを渡ってすぐの画廊=書辞「トワルディー」Twardyで、村山は永野と二人で連続個展を開いた。ダンスへの情熱が高まり、ニッディー・イムペコーフエンの踊りに衝撃を受けたのもその秋だった。

ところが、村山は慌ただしく帰国する。10月にはロシア構成主義の作品も含めた大規模なロシア美術展が開催されているし、また11月には知人の仲田定之助が石本喜久治とともにバウハウスを訪問している。しかし、村山はロシア展にもバウハウスにも積極的な関心を示した様子がない。ワイマールのバウハウスには約束の時間に遅れたために行かなかったと述懐しているが、ベルリンからならば遠くない場所である。急な帰国の事情には不可解なところが残る。ただし、村山は前衛のネットワークをそのまま日本まで持ち帰った。『マヴオ』誌には各国の前衛雑誌の広告が載った、反対に同誌の広告が掲載されたように。当時、すでに相当数の日本人美術家がパリに住んでいたことがわかっているが、しかし、たとえばモンドリアンを含めポスト・キュビスムを扱うレオンス・ローザンベールの画廊に出入りして、村山のような前衛のネットワークに参加した者は当時いなかった。

ダダイストやデュシャンと接触した東郷青児でさえも、一年を経ないうちに、1922年春にはイタリア未来派のマリネッティとの交流が途絶えた。その理由は簡単である。20年代前半のパリでは、戦勝国のナショナリズムが高揚してラテン的伝統への回帰の趨勢が強くなっていたので、過激な造形表現を歓迎する場がないに等しかったのである。敗戦後の革命的な状況によって混乱するドイツの首都こそ、ベルリン・ダダに代表されるように、前衛の苗床だった。

ダダイストやデュシャンと接触した東郷青児でさえも、一年を経ないうちに、1922年春にはイタリア未来派のマリネッティとの交流が途絶えた。その理由は簡単である。20年代前半のパリでは、戦勝国のナショナリズムが高揚してラテン的伝統への回帰の趨勢が強くなっていたので、過激な造形表現を歓迎する場がないに等しかったのである。敗戦後の革命的な状況によって混乱するドイツの首都こそ、ベルリン・ダダに代表されるように、前衛の苗床だった。

.jpg)

道 1932年-150x150.jpg)

夫人-150x150.jpg)