■武蔵野美術大学美術館・図書館

■武蔵野美術大学美術館・図書館

藤本壮介

武蔵野美術大字に新しい図書館が完成した。キャンパス創設時に建てられた旧「美術資料図書館」は芦原義信氏の設計(下記写真)による建物で、名称の通り図書館と美術資料展示スペースを共存融合させることによって、美術大字における創作の場としての図書館+美術館を意図したものだった。

増え続ける蔵書とより充実した展示スペースヘの要望から、創設時のヴィジョンを引き継ぎながらもより規模の大きな「美術館・図書館」として再生させるプロジェクトの一環として、この新しい図書館は計画された。引き続き旧美術資料図書館棟を美術展示スペースとして改修する設計が進んでおり、2011年の春に全体が完成した。

■書物の森

図書館とはどんな場所だろうか。それは本がたくさんある場所である。さらに言うと本だけでつくられたかのような場所であっていい。見渡す限り本が広がっている、本のランドスケープのような場所。それらの本は人間によって探され、見られ、時に手に取られ、傍らで読み始められる。あるいほ見過ごされ、しかし別の人に見つけられ、その2人は友人であり、人を通して再度その本と出会ったりもする。本を傍らに置いて、しかし開くことなく、本たちに囲まれて空想が広がって新しいアイディアが生まれてきたりもする。だから図書館とは単なる本の収蔵庫ではなく、たくさんの本とさまざまな人々の関係や活動が生まれてくる場所であろう。それを僕たちは「書物の森」と呼んだ。その森は人間が歩き回り、探索し、発見的に関わることができる場所となるはずだ。

■検索性/散策性一意図と偶然

図書館とは「検索性」と「散策性」という2つの相反する性質が共存し入り混じる場所である。検索性とは言うまでもなく本を効率よく見つけ出すための空間配置であり、10進分類法によって整理された書物が直観的にも機械的にもわかりやすく配列される必要がある。一方の散策性とは、ある意味で検索性とは対極の概念だ。たとえば森のなかを散策するときに、そこには機能的に整理されたルートはないし、従うべき決まりもない。感覚の赴くままに彷捏(さまよ)い歩く。そうして意外な発見やインスピレーションの明滅を体験する。たまたま目にした美しい表紙、自分が足を踏み入れたことがないカテゴリーのなかの魅力的なタイトル、そんな意図せぬ情報に刺激され、何かの予感に突き動かされるがままに彷捏い続けていくような体験は、図書館という場所のもつべき根源的な性質ではないだろうか。意図と偶然。知識と予感。「検索性」と「散策性」という、人間と書物と場所との対比的な関わり方が同居し補完し合う、新しい図書館の原風景。その両義性の間に図書館というものの持つ奥深さが空間化される。

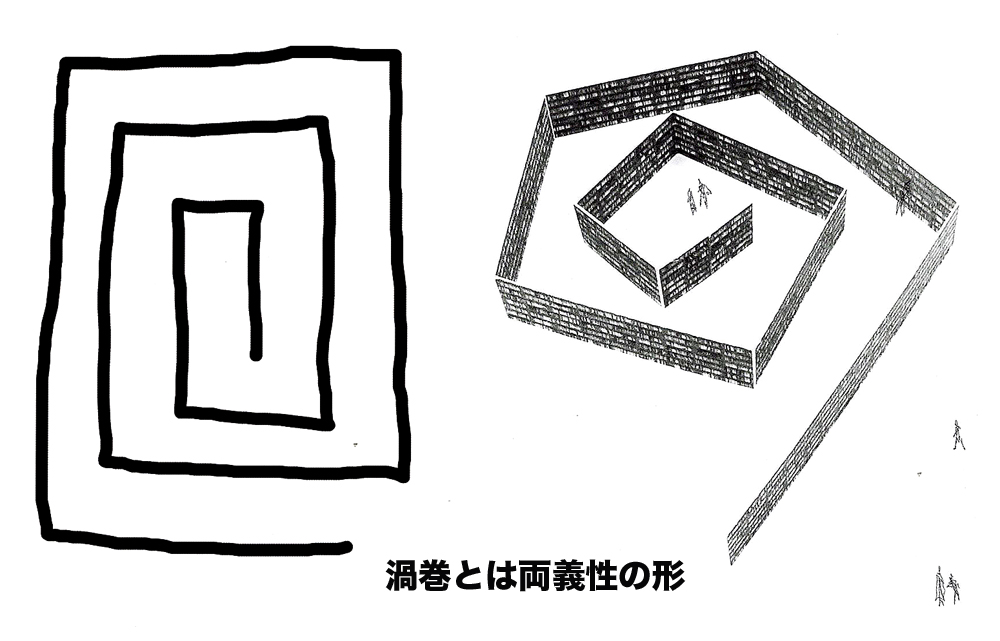

■明快さの幾何学/迷路の幾何学・・・渦巻という形

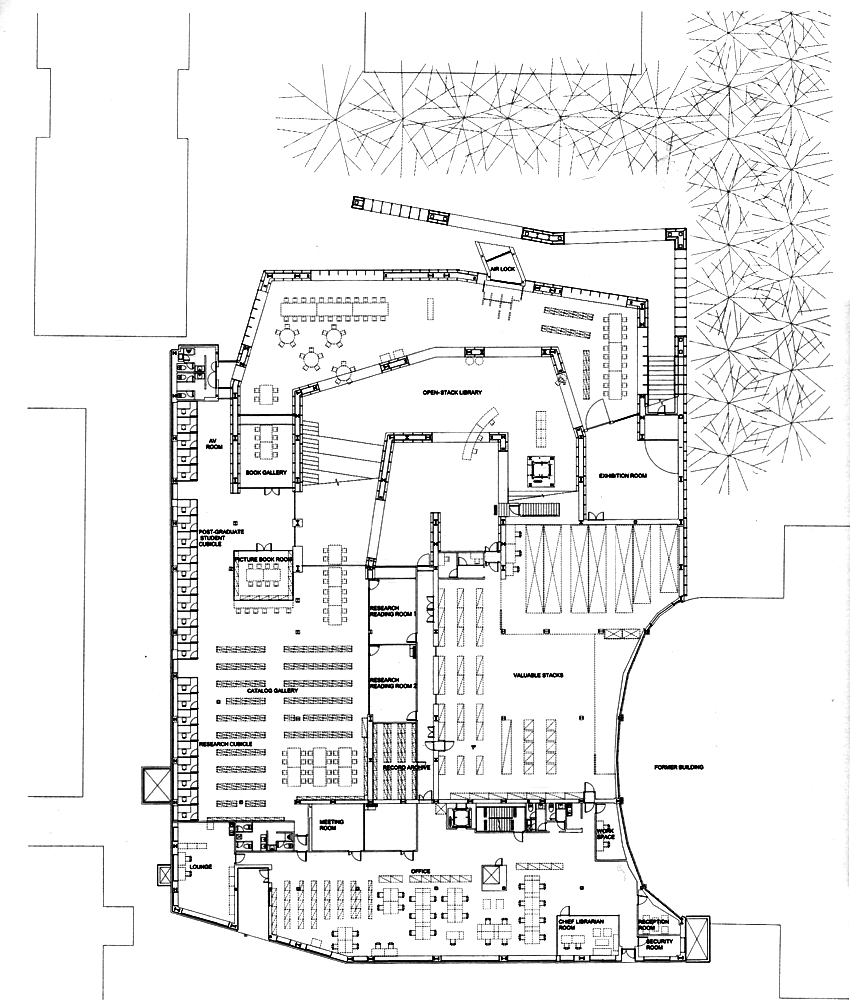

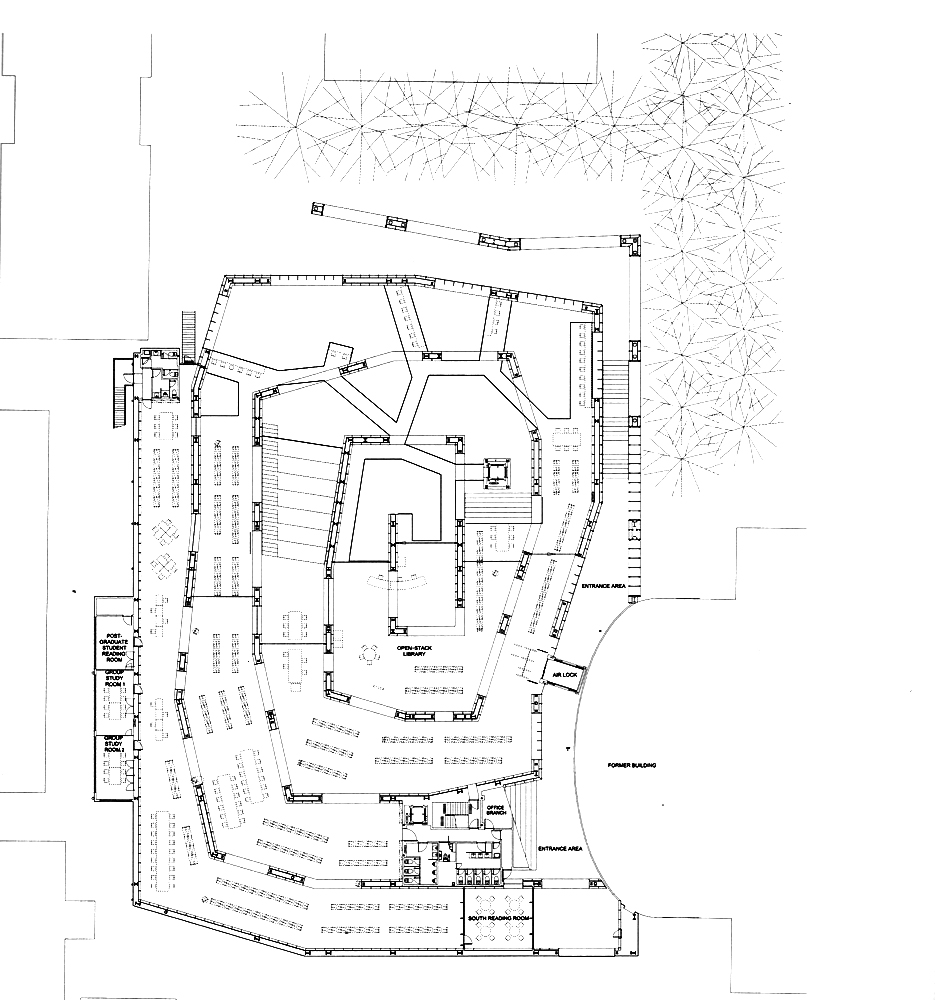

そのような両義性にひとつの形、ひとつの成り立ちを与えることができないだろうか?その試行錯誤から、この巨大な書架の壁による渦巻状の構成が生まれた。渦巻とは両義性の形である。シンプルなひとつの線で描かれる形のなかに、規則的な放射幾何学と渦を巻く迷路的幾何学が同居する。検索性を実現するのは規則的な放射状の軸性である。このプランを時計のように見ると、その放射状に分かれたエリアに沿って各分類が時計の時刻のように並べられていることが見て取れる。渦巻の中心にある受付カウンターの前に立つと、すべての分類配置が自分を取り巻いて放射状に可視化されて広がり、目指すエリアヘと直観的に進んでいくことができる。

一方の散策性は、まさに渦巻の迷路的な空間性によって否応なしに生み出される。いくつもの大きな開口部の開いた本棚の壁の重なりは、向こうの向こうの向こうに広がる見えない領域を予感させる。書架の壁が消えていく先の「見えない空間」が知覚される。開口部越しに、はるかかなたにある本や異なる分野の書籍が同時に視界に入ってくる。書架の壁の間隔は適度に落ち着けるスケールであり、しかし閉じることなく渦巻方向に連続していく。守られた感覚と探検的に広がっていく感覚の同居。そして渦巻の揺らぎによって場の抑揚が生まれ、立ち止り、通り過ぎ、腰かけ、本を読み始め、ふと眼を上げ、また何かに誘われるようにどこまでも歩き回ることが可能となる。渦巻自体を体感することはほとんどない。成り立ちは背後に隠れ、そこから生み出される豊かでシンプルで多様な場所の連なりだけが体験される。渦巻というひとつの形のなかに相反する2つの性質を見出すことで、単純でありながら両義的な場所をつくりだした。それは単に2つの異なるものが同居することを意味するのではない。検索性と散策性という2つの対極を同時に扱うことで、その両極のあいだに広がる広大なグラデーションの豊かさを含み込んだ場所が実現される。

■外部のような内部/内部のような外部

この図書館のもうひとつの特徴は、「外部のような内部/内部のような外部」とでもいえるような空間である。渦巻状の本棚が伸びてそのまま外壁を形づくり、さらにもうひと回りめぐることで建物に奥行きを与えている。キャンパスを歩いていると、桜並木の向こうに、建物というよりも本棚自体が立ち現われ、近づいていくと幾つかのレイヤーを通り抜けて気がついたら図書館のなかに迷い込んでいた、とでもいうように、外部と内部の連続性のなかに図書館の巨大なヴォリュームが溶けていくさまを意図した。いわば外観のない建物であり、この建物の存在がキャンパスの一角を「本のための場所」として特徴づけているかのようである。外側をひと回りめぐる本棚の壁は、内部と外部のあいだを連続させながらも図書館の静寂さを確保する緩衝空間をつくりあげる。外部の本棚を覆うガラスに周囲の木々が映り込み、文字通り境界があいまいに揺らいでいく。透き通るような、それでいて林立する本棚の強い表情を見せる新しい建物のあり方と風景を実現した。

建物の渦巻構造は、この「内部でも外部でもない場所」をつくりだすための仕組みでもある。幾重にも重なる書架のレイヤーによって、はっきりした外部、はっきりした内部という感覚は消えていく。建物全体に走るトップライトを天井材のポリカーボネート複層板が反射、拡散し、また書架や木々をかすかに映し込むことによって、物理的な天井というものの存在ほ消え去って、光そのものが雲のように上空に漂っているような天井が出現する。内部でありながら外部であるような、揺らぎのある内部空間が生まれた。

■現代に図書館をつくるということ

現代に図書館をつくるということば、どのような意味を持つのだろうか。iPadが登場し、電子書籍が急速に普及しつつある2010年。インターネットにつながった自宅のパソコンの前でもなく、スターバックスで本を読むのでもなく、歩きながら携帯電話の画面を見るのでもなく、あえて図書館という場所をつくるということ。

プロジェクトが始まった当初、僕がイメージしたのはホルヘ・ルイス・ボルヘスの「バベルの図書館」だった。すべてのありうべきテキストが収められた究極の図書館。現実に存在したものも未来に存在するはずのものも、けっして存在しなかったものをも含めた時空間的な図書館。しかし、一方でバベルの図書館はいわば書物の砂漠ではないだろうか。すべての砂粒はそこにあるが、それがどの砂粒なのかは誰にもわからない。すべてが可能に見えて、しかし結局は何もすることができない。書物の圧倒的な物量の前で、人と情報は平行線をたどる。

書物の砂漠ではなく書物の森へ。人が情報と関わる場所としての図書館とは、砂漠の不可能性ではなく、森の無限の奥深さであろう。有限のものがさまざまな視点とアクセスを喚起することで無限の可能性を切り開く場所。無限だけれど不可能ではない場所。

■森という場所一新しい情報空間のモデルとして

森とは、いわば人間と情報が多様なかたちで接する場所である。ここでいう情報とは、いわゆる「情報」におさまらない、僕たちの周囲に否応なくあふれているすべての情報を指している。森のなかには、すぐに目につく情報もあれば、一見なんの役に立つのかよくわからないもの、そもそも人間の視点からは気がつかないかすかな痕跡や、大きすぎて逆に見えないものなど、本質的にさまざまな情報がさまざまな解像度と関係をもって共存している。そこに書物の持つ情報性も心地よく入り混じっている。それらの情報は単にそこにあるだけではなく、人間を刺激し、習熟することでより深く情報を発見することができ、さらなる新しい関係性に目を聞かせてくれるような、さまざまな「人と情報との関わり」を喚起する。それは書物の砂漠の無時間の多様さのなかではけっして起こらない時空間的な森である。秩序を与えながらもその秩序が多様な情報を許容し、喚起し、さまざまに関係させ合い、より増幅していくような場所。ここにつくりあげた無数の本棚、一部は本で埋められ、一部は空であり、将来的に埋められるかもしれず、また別のアート作品などの創作活動のきっかけになるかもしれず、あるいはまたその空白によって書物を超えていく情報というものの広がりを暗示するかもしれないこの本棚の場によって、図書館という、かけがえのない特別な場所、書物の森が姿を現わした。