1912-1913 挑戦

■1912-1913 挑戦

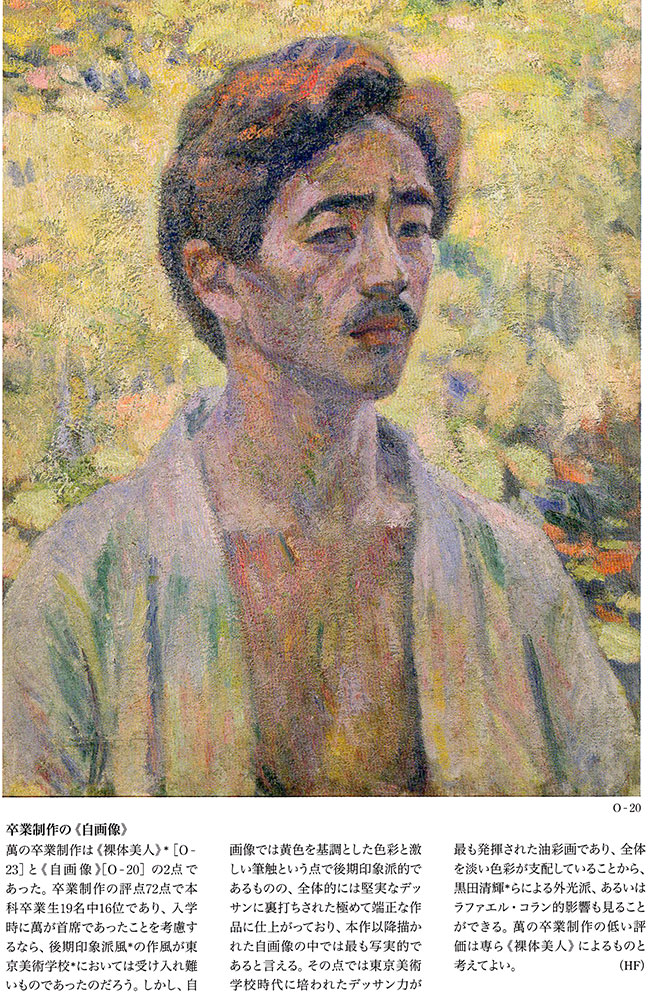

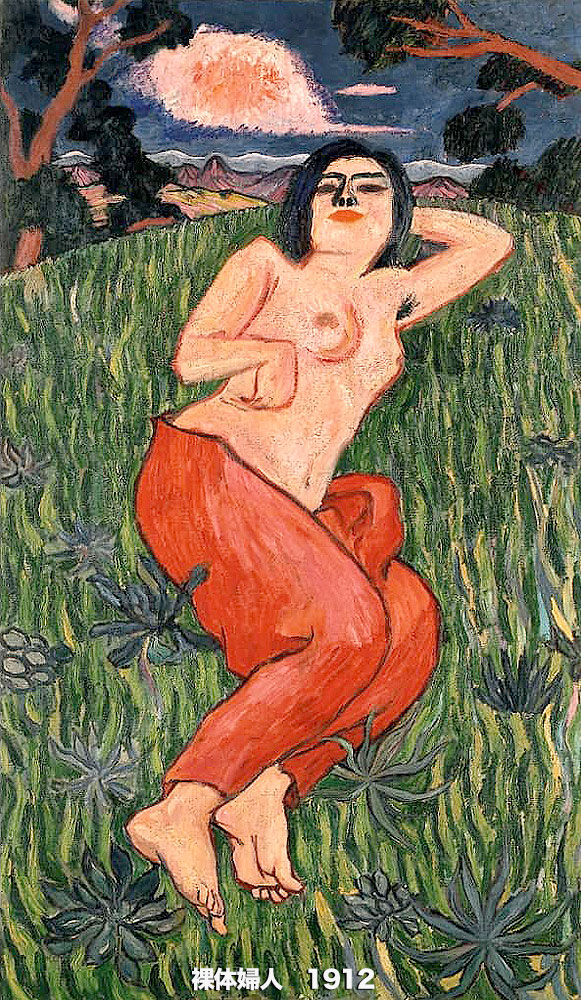

「ぽっかり陽のあたっていると言ふ様な感じ」であったという5年間の学生生活を終え、1912(明治45)年3月、27歳・萬鐡五郎は東京美術学校西洋画科を卒業する。<卒業制作・自画像〉[0−20]と〈裸体美人〉I[0−23]この時すでに妻・よ志とのあいだに一女をもうけていた萬は、画家として、また一家を支える主としての決意を固め、自らの道を歩み始めた。

今日、日本におけるフォーヴィスムの先駆的作例として知られる<裸体美人>だが、これが描かれる少し衝から日本の美術界には大きな変革の波が起こり始めていた。1910(明治43)年4月、25歳・前年にヨーロッパから帰国した高村光太郎が、雑誌「スバル」に「緑色の太陽」を発表すると、そのなかで唱えられた「芸術界の絶対の自由(フライハイト)」、「自由に、放将に、我儘に、その見た自然の情調をそのまま画布に表はせさせたい」などという発言は、育年画家たちに多大な影響を与えた。

美術学校在学中だった萬もまた、この考え方に触発された一人だったに違いない。自身の作品への直接的な影響が指摘されるハインド著の「後期印象派』ほか、書籍や雑誌を通じて紹介されるヨーロッパの新しい美術の動向は、萬の言葉を信じるならば、「唯熟しきつた腫物に対する最後の一針」であったといい、画家の中での次なる飛躍への準備は、すでに「緑色の太陽」の頃から芽生えていたといえるだろう。いずれにしても、その精神性において〈裸体美人〉は、先述の光太郎の青葉と呼応しているように思われる。さて、木村荘八は、のちに当時の萬のことをこう回想している。「ギシギシきしむ狭い階段を上うて、二階へ上るといふと、そこはすぐ障子になつて、そこからが萬鉄人の『画室で、たゞ見る、足の踏んごみ場も無い迄ごつたくさになつた画布、画布、画布の氾濫の中に、椅子とテーブル章控えて、顔色の青く(その頃)痩せてゐた萬は、口髭ばかり目立つて濃く、のどをぐるりと巻いた毛糸の黒ジャケツを着て、日中と云ふのに室には白熱瓦斯(ガス)がともり、そのマントルが横つちよになつて、フラフラしていた。・・・其の中で、多分百号だつたと思ふ、美校の卒業制作の為めの、見るからに痛快淋漓(りんり・したたりおちるさま)とした有名な「裸体美人」を画ゐていた」。木村荘八の語る、この鬼気迫る萬の様子と関連づけて考えられそうなのが、2004(平成16)年に萬の遺族のもとから発見きれた写真のガラス原板33枚のなかの1枚の下写真である。

乱雑に散らかった薄暗も)室内で脚を投げ出し、挑発的な視線でこちらを見つめる萬の姿は、まさに木村荘八の証言と重なるようだ。これらの写真を画家自身が撮影したとするならば、やや演出退潮のようにも思えるが、33枚の写真の中には、<裸体美人〉を容易に連想させる、半裸で横たわるよ志夫人を撮影したもの・上写真などもある。写真を表現手段としているとまではいわないまでも、単なる記録としてではなく、制作の準備として使おうとしていたのではないかとも考えられ、写真と作品との関係は興味深い。

ところで、<裸体美人>という発想が、いつ、どこで生まれたのだろうか。先に述べた写真が撮影されたのは、1910(明治43)年頃ではないかとされている。そうであれば、この写真を撮ったときにすでに〈裸体美人〉のイメージが念頭にあったのだろうか。あるいは、妻の写真を撮るうちに(裸体美人〉に至るイメージがひらめいたのか。一連の女学生書を描いたスケッチや水彩画が、当初予定していた卒業制作のためのものだったとするならば、主題を変え、<裸体美人〉を描いたのは何故か。その動機や背景となる鍵がこれらの写真の中に潜んでいるようにも思われる。

写真に限らず萬の自己演出は自画像にも表れている。裸体同様、自画像もまた、萬にとっての重要な主題の一つとなっている。この時期に描かれた自画像だけでも、卒業制作の(自画像〉からヒュウザン会出品作の<赤マントの自画像〉[上図左]、<雲のある自画像〉〔上図右]、〈赤い目の自画像〉[下図]と描き方もさまぎまで、容易に捉えることができない。そして、他者を見るような冷静な視線で自身を見つめる目のなかには、描くこと、生きることの苦闘とともに、萬特有の諧謔性(かいぎゃくせい・気のきいた冗談。ユーモア)が顔をのぞかせている。

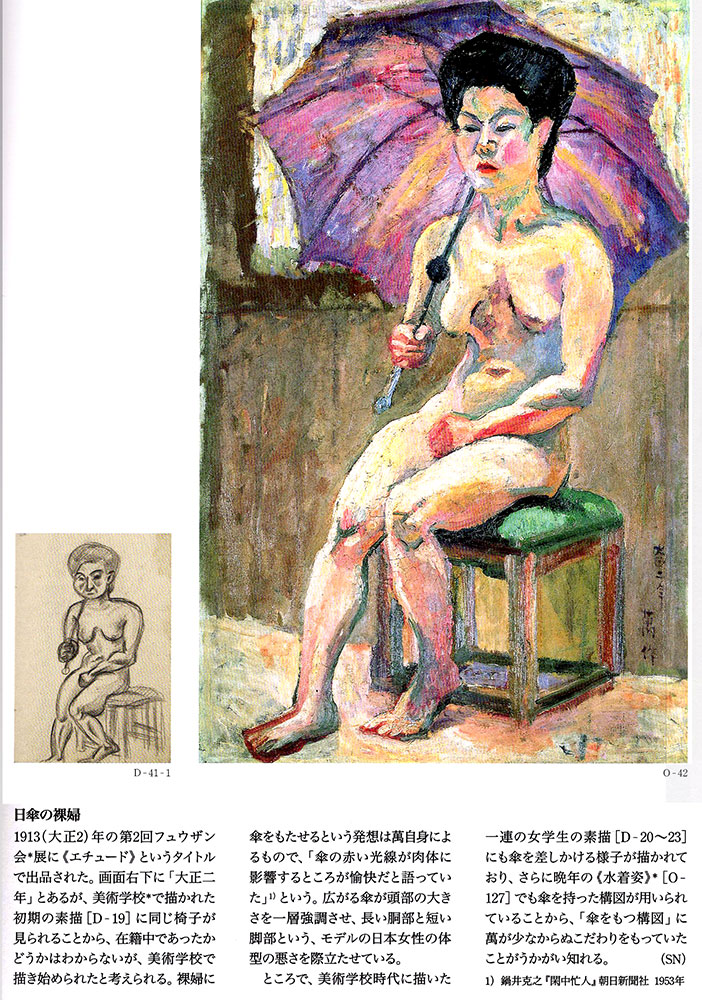

ところで、(日傘の裸婦〉[上図右〕は、画面右下に「大正二年 萬作」と記され、1913(大正2)年め第2回フュウザン会展に<エチュード〉として出品きれている。この作品と前年の裸体美人〉、(赤マントの自画像〉、宅風景・春〉[下図]とを比べてみると、<日傘の裸婦〉の画風はやや逆行しているように見える。

この作品については、裸婦の座る小椅子や窓の様子や鍋井克之の回想からも、美術学校で描かれ始められたことはほぼ間違いないとされている。おそらく、以前から描いていた作品に加筆して完成させ、署名年記を入れて出品したと考えられるが、萬のヒュウザン会への関わりをみるならば、第1国展には、<女の顔〉、<赤マントの自画像〉、<風景・春)など油彩画7点を出品しているのに対し、第2回展には〈日傘の裸婦〉を含む油彩画3点と水彩画2点の5点となっている。図版ないし現存する作品を見る限り、第l回展に出品した作品は、いずれも意欲的なものであったことがうかがえる。

一方、第2回展ではこの時期に萬が兵役事についていて不在であったことなどを考慮すると、参加にはやや消極的で、旧作に手を入れて出品したとしても不思議ではない。ともあれ、赤い傘越しに光を受ける肌の色や、塊を積み上げたような、あからさまな肉体表現もぎることながら、<日傘の裸婦〉において興味深い点は、生涯において同じ繰り返される主題となる裸婦像の一つの典型がここに見られることだろう。このほかにも、萬の粘着質ともいえる主題への強いこだわりがこの時期の作品の中に表れ始めている。それら丁字路、飛び込み、日傘の人物、といった主題は、描かれることで熟成されていくかのように、時間を置いて繰り返し作品に登場する。

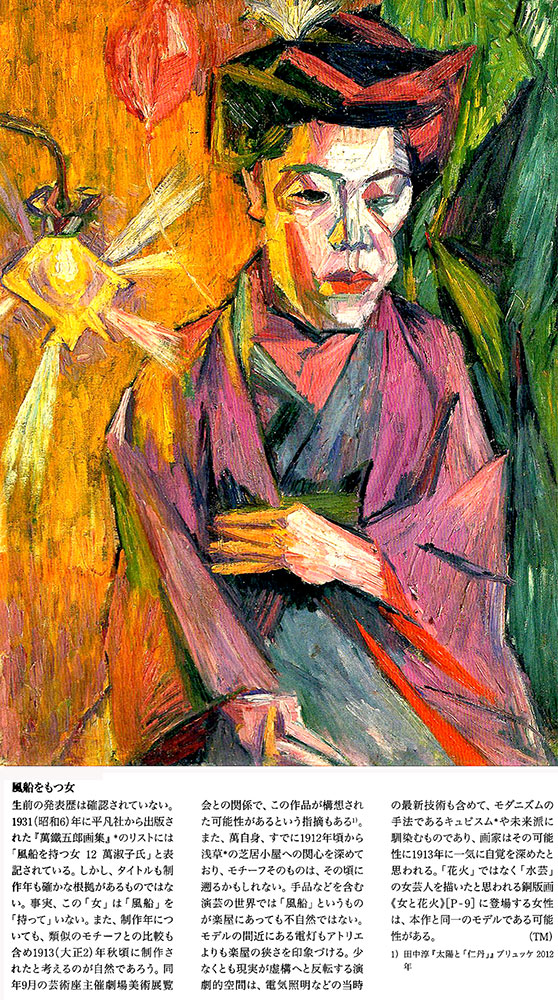

それにしても、このわずか2年足らずの間での画風の変化をどう考えたらいいのだろうか。描かれた女性像だけでも(裸体美人〉から<日傘の裸婦〉、《女の顔〉、《風船をもつ女〉上図と多様で、またこれと並行した一連の自画像もその画風の違いに驚かされる。実際に萬がどのような手一頃で制作を進めていたのかはわからないが、ある軽度いくつかの作品を同時に描いていたとすれば、一つの作品の完成によって、一つの目的が達成され、次の方向に向かっていくといった、制作における同時並行する実験的な連鎖があったように思われる。

萬は、後期印象派からフォーヴィスム、表現主義、未来派までをも驚くべき短時間のうちに享受し、独自の表現を一気に開花させるに至ったが、その振幅の大きさに画家自身が消耗してしまったのかもしれない。そして、そのことに萬自身がいち早く気づいたのだろう。この頃から日本の風土、空気や土、風や彼の波長のようなものを意識していったように思われる。「自分の製作は色の上で緩慢な変遷を見せて居ますが、筆触のリズムに於ては必ずしも変遷して居ないと思ひます」のちに語っているが、この時期、油彩画、水彩画、素描、版画に加え、この頃から手がけるようになる水墨画も含め、いずれの技法においても内的リズムを確かめるかのように、主題は繰り返され、変奏が行きつ戻りつしながら重ねられていく。

生活費を稼ぐための仕事に追われる日々であったには違いないだろうが、そうしたなかでも、これだけの質と量の作品を描きながら、なおも「制作にうえる」とは一体どういうことなのか。制作において、より内省し、沈潜し、集中する必要性を感じていたことに加え、東京での人間関係や情報が溢れる生活に煩わしさを覚えたのかもしれない。1914(大正3)年9月、掛ま家族とともにいったん東京を離れ、郷里の土沢に帰ることになる。

▶︎1912(明治45・大正元)年27歳

1月、巣鴨洋画展覧会に出品。

3月、東京美術学校*西洋画科本科を卒業。卒業制作に《裸体美人》事、≪自画像》事を描く。卒業制作の評点は72点で、卒業生19名中16番。引き続き1年間ほど研究科に籍をおく。

5月、山中恕亮主催美術展に出品。同月、第1回雑草会展*に出品。

6月、雑誌『モザイク』*主催第1回展に出品。同月、盛岡市で開かれた北虹会洋画展書第3回展に出品。同展には、翌年の第4回展、15年の第5回展にも出品。同月、『岩手毎日新聞』書6月28日付に挿画を掲載する。同紙への挿画の寄稿は、社友として、1919(大正8)年まで断続的に続けられる。

9月、ヒュウザン会*が結成され、これに参加する。

10月、第1回ヒュウザン会展に《女の顔》など7点を出品。この頃、生活費を得るため、郷里から木炭を取り寄せて販売する。浅草の活動写真館の看板描きをする。夏頃には、池之端外国館で開かれた拓殖博覧会の台湾館の大壁画*を描く。これは、久米桂一郎、和田英作が監督し、小代為垂らとともに行ったもの。冬には、浅草六区で海底旅行のマリオラマ書の制作をする。これは青山熊治が中心になり、御厨純一らとともに行ったもの。この年、雑誌『文章世界』12月号、『太陽』12月号に挿画を寄稿する。『文章世界』へは1920年7月号まで、『太陽』へは1921年6月号まで、断続的に寄稿を行った。

[展覧会歴]

■巣鴨洋画展覧会(巣鴨町・仰高尋常小学校、1月1日−5日)/く女〉(油彩)など

■山中恕亮主催美術展(赤坂・三会堂、5月1日−7日)/≪裸体美人》など[『美術新報』(213号)に「習作」と記載あり。]

■第1回雑草会[芸術品]展覧会(芝三田・統一キリスト教会、5月15日−19日)/≪風景》(油彩)ほか2点

■雑誌『モザイク』主催第1回展(本郷春木町・卦一倶楽部、6即日一3日)/《太陽》[≪太陽と道》](木版)、≪子守り》(銅版)など8点[『読売新軌6月4日付に「木版とエッチング」、「美術新報』(214号)、『日本美術年鑑1912年』に8点と記載あり。]t北虹会洋画展[第3回](盛岡市・岩手県物産館、6月28日7月2日)/[『岩手毎日新聞』6月30日付に「板橋街道」「裏道」と記載あり。]

■第1回ヒュウザン会展(京橋・読売新聞社3階、10月15日−11耶日)/《静物≫、《女の顔》、《風剤[〈煙突のある風景》*]、く風景・創、柑画像》[《赤マントの自画像》]、≪習椚、《風景(D)》『第1回ヒュウザン会展目録』]

■アプサント洋画会書(博多束中洲町・元ライジングサン石油会社跡世界館、12月6日−15日)/[『福岡日日新聞』12月14日付に唱哲五郎の(玉東女)は皮肉」と記載あり。]

▶︎1913(大正2)年28歳

1月、『岩手毎日新聞』1月1日付に「友人の批評に答へる手紙」を寄稿、初めての画論となる。

2月、短期現役志願兵として、北海道旭川の第7師団に入営する。

3月、輔垂兵となり、3カ月間務める。師団のロシア語教官をしていたロシア文学者の米川正夫を知る。同月、第2回フユウザン会(ヒュウザン会から改称)展に油彩3点、水彩2点を出品。フユウザン会は、

5月に解散。

7月、第7師団を除隊する。約1カ月間、各地をスケッチして歩いた後、東京へ帰る。

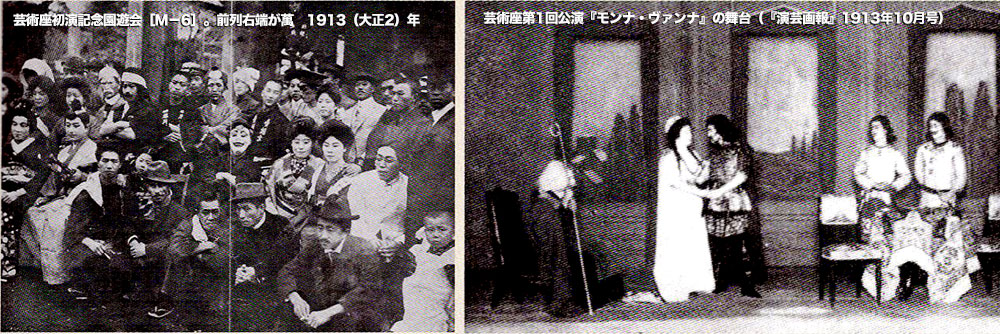

9月、小林徳三郎に誘われて、島村抱月、松井須磨子にょって結成された芸術座の第1回公演(数寄屋橋際・旧有楽座)、メーテルリンク作『モンナ・ヴァンナ』3幕の舞台装置や電車用ポスターなどの制作に関わる。

10月、岩手軽便鉄道、花巻・土沢問が開通する。この年、雑誌『境野』、『読売新聞』に表紙絵・挿画を寄稿する。

[展覧会歴]

■第2回フユウザン会展(京橋・読売新聞社3階、3月11日−30日)/≪エチュード》[《日傘の裸婦汎《風劉、《静物》(油彩)《風景》、《春》(水彩)[『第2回フユウザン会展目録』]

■北虹会小品展[第4回](盛岡市・反響社、8月6日−9日)/[『岩手毎日新凱8月6目付に「札幌及び旭川スケッチ」、『岩手毎日新聞』8月7日付に「毒盃」と超された都市風俗30点にっいて「刺激に飢えたる人々よ来れと云ふ小見出しがついてシネマの衣、サロメ、灯、傾斜地の午後、桃色の魂、握込み、路傍その他、浅草の軽業、十二階下のスケッチ」と記載あり。]

Top