■萬鉄五郎と村山知義を分かち繋ぐもの

水沢 勉[神奈川県立近代美術館]

■はじめに萬鉄五郎の受容

モダニズムの淵源を欧米であるとするなら、その辺境に位置する日本の近代美術の根幹に決定的な変革をもたらした点で、大正期を代表する画家、萬鉄五郎・[一八八五〜一九二七]の美術史的な位置は、同時代美術の世界史的な広がりから眺めても、今日、きわめて興味深くかつ重要なものといって過言ではなかろう。寓鉄五郎作品ついては、一九九七年に東京国立近代美術館をはじめとして京都国立近代美術館と岩手県立美術館で開催された大規模な「絵画の大地を揺り動かした画家萬鉄五郎」展にその時点での研究成果が集大成されている。世界史的な視点に関しても、一九八六、八七年にパリのボンピドゥー・センターで開催された「前衛の日本」展以来、二〇〇五年から〇六年に、東京、ソウル、シンガポールを巡回し、二〇〇六年秋の時点でパリ展も準備されている「アジアのキュビズム」展にいたるまで、萬鉄五郎の作品の歴史的意義は、その重要性を増すことはあっても、決して減ることはないと思われる。おそらくこうした事態は、今後、ますます明らかになり、萬鉄五郎に関する研究は、さらに多角的に深化していくにちがいない。

しかし、萬鉄五郎の受容史については、いまだに充分には検討されていないというのが実情ではなかろうか。一九二二年に結成される大正期新興美術を代表するグループのひとつ「アクション」の中心的な役割を演じた神原泰は、同会のメンバーであった横山潤之助を回想しっつ、こう書いている。「一九一七年秋、二科は新しい作品を九号室に集めた。萬鉄五郎『もたれて立つ人』[上図1]、佐藤春夫『上野停車場附近』、東郷育児『石井漠氏の舞踏』、普門暁『ユーモレスク』、神原秦『麗しき市街、おゝ複雑よ、焦らだちよ』がならべられた。これは新しい芸術運動を盛り上げてやろうとされた有島生馬先生達の御好意によるものと今に私は感謝して居るが、結局お茶をのむ会合にさえ発展できなかった。最も致命的なのはお互の芸術が理解できない事であった。当時私が熱中していた立体派や未来派の紹介や新しい芸術論は、漠然とした共感は呼んではいたが、いざ花も女も風景も具象的な形の一つも出て来ない画を見せつけられた時、みんなは唖然とし、東郷君さえも神原君のは理論をぶちまけたので画ではないと批評し、私はまた『もたれて立つ人』を日本の近代芸術の最大なモニュメントであると言葉を極めて讃めてはいるが、『何故立体派からピカシズムにと歴史の針を逆に戻すか』には不満があつた」。

二十年以上のちの一九三八年十二月三日に藤田嗣治と東郷育児のもとに正式に発会式を行うことになる二科会メンバーによる「九室会」の、いうならば「原型」が、一九一七年の第四回二科会展に胚胎していたことが窺われるきわめて興味深い回想である。ただし、神原泰が「九号室」というのは記憶違いであり、実際には「七号室」であった。当時三十二歳の萬と、わずか十九歳で二科会展入選を果たしたばかりの若き神原は、そのときはじめて出会っている。

しかし、この回想を読んでつよく印象づけられるのは、「結局お茶をのむ会合にさえ発展できなかった」、当時のそれぞれの芸術家たちの「お互の芸術が理解できない」と神原が書かざるをえない、芸術家同士の孤立した状況の方であろう。そして、その認識こそが「アクション」結成へと神原を促したことへと、引用文は続き、やはり十代で鮮烈なデビューを二科会展で果たす横山潤之助との出会いが語られることになる。

表現の自律性、そして、その純粋性を追求するモダニズムは、絶え間ない刷新がその宿命であり、しかも、そこには造形主義でありながら、それを担う当事者たちのあいだの一種の「英雄化」が力学として働き、どうしても個人崇拝的な「英雄」が必要となるという基本的な矛盾も抱えている。明治末年から大正期初期にかけては、ポール・セザンヌは日本においてもまさにそのような存在であり、やがてそれはパブロ・ピカソ、あるいはアンリ・マティスヘとつぎつぎとめまぐるしく変転する。いうならば、それらの名前を「英雄伝」として整理し列記するのが、批評を初動とする言説の役割であり、それらの言説の原資料たる作品を出来る限り無性格なホワイト・キューブを理想とするモダニズムの建築空間のなかに系統的に一 つまりまさに「列伝」のように ー 展示し殿堂化するのが、一九二〇年代後半にアメリカの:言−ヨークにまず生まれることになる「近代美術館」の使命であった、と巨視的には捉えることもできるであろう。

首尾一貫した批評のテキストも決して充分とはいえず、後ろ盾となるべき「近代美術館」も制度として持ちえなかった二十世紀前半の日本の文化状況は、神原の回想にあったように孤立した芸術家たちに、連動・連帯への意識を目覚めさせた。第四回二科会展の第九室での形ばかりの寄り合い所帯が生まれて三年後の一九二〇年には「未来派美術協会」を皮切りに、さまざまな運動を引き起こすように働いたことは、本書にまとめられた資料が雄弁に物語ってくれる通りである。しかし、このような資料集成そのものが、一方で、多くの喪失の結果必要になつたものであることも明らかであり、大きな空自を依然として私たちは目の前にしている事実を忘れるわけにはいかない。そして、否定の因子は、さらに自己否定による刷新というモダニズムの力学そのもののなかにも隠されていたのである。穏健というべき性格の持ち主であった神原奏でさえ、寓の《もたれて立つ人》を評価しっつも、批判的距離を置くことを忘れなかったことが上記の回想から窺われる。そうした距離こそがお互いの「お茶」程度の交流にさえ障害を生じさせたのではなかろうか。

村山知義[一九〇一〜一九七七]。疑いなく本書のもっとも中心的な芸術家のひとりであり、一九一〇年前後にデビューした才能をモダニズムの第一世代とするなら、その第二世代、具体的には、一九二〇年代に活動するおびただしい数の芸術家のなかでも、もっとも才能に恵まれた芸術家であった。「意識的構成主義」という、当時の日本の画壇ではまつたく耳新しい言葉を造りだし、鮮烈な登場を果たした村山知義は、神原泰以上に、先行する世代との落差を強調し、みずからの位置を鮮明に打ち出そうとした。 本稿では、最重要の先行者のひとりである寓鉄五郎と村山知義の関係を確認し、その隔たりを測定すると同時に、繋がりを探るための足がかりを記しておきたい。

■萬鉄五郎と村山知義

本書年表からもはっきり分かるように、一九二三年五月の最初の個展から六月のマヴォ結成にむけて、村山知義はめざましい勢いで活動を開始している。その頃、萬鉄五郎もまた、前年一月の「春陽会」発会披露以来、その客員として積極的に問わってきた同会の第一回展が五月四日から二十七日まで上野の竹之台陳列館で開催されている。それと重なるように、より個人的な性格の強い 「円鳥会」をフユウザン会以来の友人である小林徳三郎と組織し、二科展の若手を自身の周囲に結集し、その第一回展を六月一日から十日まで京檎の星製薬のギャラリーで開く。ちょうど村山知義は、上落合の自邸で、「村山知義の意識的構成主義的第二回展覧会」を開催中であり、そこにドイツから戻った滞欧作に新作を加えて、ますます意気盛んになつているときのことであった。

この時点で、寓鉄五郎、三十七歳。村山知義、二十二歳。過剰なほどに日本の画壇を意識し、その旧弊を批判していた村山知義は、当然、萬、岸田劉生らモダニズムの第一世代の多くが関わる 「春陽会」 の動向について知っていたにちがいないが、萬は、どれほどこの時点でデビューしたばかりの村山知義のことを正確に知っていたかはさだかではない。

しかし、萬鉄五郎には、みずから進んで若手を糾合して結成した円鳥会結成に関しては特別な思いがあった。「今や人々よ、芸術は幾多の変転を経て、幾多のイズムを乗り越えて此処まで来た。はるばるやって来た、人々よ。 - けれども見たまえ、此処は果てしなき境野だ。/けれども聴きたまえ、此処は何等の約束もないのだ、有難い事に。 - 歴史博物館はない、美術館もない、 - そして約束を乗り越えた、じかの生活があるばかりだ。/古典よりはるばるやって来た、Ⅹへ。けれども又地殻は朽ちる、土は老いる。しかし吾等はやはり吾等だ。時は動く、その速力に安座して、古典よりはるばるⅩへ、つつしめよ、吾等は墓物を探す愚かな旅人ではない筈だ。/[中略]/聴きたまえ、諸君、吾等は芸術家なのだ。そうとも芸術家とは我倭者の事です。 - 吾等は星空です、その星の一つ一つのまたたきです。その影に隠れたお月様をも引っばり出して、ギャランスで真赤に塗りつぶす事も自由な芸術家なのだ」。この第一回の「円鳥会展作品目録」に付された「序言」は、スタイルの統一感よりもあえて破格を言葉遣いによってややユーモラスな調子を帯びさせるその独特さや、他の文献との内容的な整合から、無署名ではあるが、萬鉄五郎によって執筆されたものと推定してよいと思われる[2]。

一方、「マヴオの宣言」[図2]は、この文章が執筆されたのとほぼ同じ頃に、村山知義によって善かれたと考えられている。「私達は尖端に立つてゐる。そして永久に尖端に立つであらう。私達は縛られてゐない。私達は過激だ。私達は革命する。私達は進む。私達は創る。私達は絶えず肯定し、否定する。私達は言葉のあらゆる意味に於て生きてゐる、比べるに物のない程」という戦闘的な高揚感は、芸術家同士の 「約束を乗り越えた、じかの生活」 における親睦のメッセージが感じられる「円鳥会」 の芸術至上主義的な「序言」とは対照的であろう。「尖端」「過激」 「草A叩」という言葉がまばゆいような、若さのきらめきを宿している。

一九二〇年のブルリユーク、パリモフの来日以後、加速化する未来派の動向に関して、当時の萬は直接的には言及していない。茅ヶ崎の寓の住居を絵の指導を受けるために訪ねた、当時まだ十代の学生であった、のちの油彩画家・森田勝[一九〇四~一九四四]は、その日記[個人蔵、未公刊] の一九二二年の記述のなかで、初めての訪問について次のように記している。

「二月二十一日 昨日は高氏の弟さんの泰一さんが鵜川さんの知り合ひなので伝手を求めて鵜川さん宮尾さんと共に萬鉄五郎氏を訪ねた。/医者の家であつたのを作りかへた狭ひ乍ら明い気持のよいアトリエで会つた。椅子をすゝめられて座つた。小さいがテキパキした容子のひとである」。そして、高が同行の宮尾氏と話したという美術談義の一部を書き留めている。「岸田君等のやつてゐる仕事は古い事で自分には到底一致できないものだ。あんな光線はフランドル辺の石造の家で小さな窓のついた室等ならばある光だろうが日本の家などに於いては作らなければ出来ない光線で不自然のものだろうと思ふ/然し岸田君の性質によく合つた行き方であるから良い」と萬にとってのもっとも気になる存在であったであろう岸田劉生に、留保した理解を示したあとで、「未来派に就いてはあれは絵として行く道じやないと思ふ あんな行き方ならば音楽で行なつてはどうかと思つてゐる」と未来派を簡潔に批判している。

その未来派までも乗り越えるべく「意識的構成主義」を掲げて華々しく登場した村山知義と萬とは、二重に隔てられたというべきかもしれない。

事実、岸田劉生と村山知義との銀座カフェ 「OEa」での出会いの際に、劉生に「君の作品は本物だ。僕にはよくわかる。君のおかっぱもよい」と酒席で褒められることになるというエピソードに相当するものは、萬と村山知義とのあいだには、伝聞であっても、現在までに確認されていない[3]。

村山知義の側からのもっとも痛烈な高批判は、『アトリヱ』一九二五年四月号に掲載された「春陽会を見る」であろう。「私は元来二科会よりも春陽会を愛してゐた。前者が頚廃したフランスの印象派又は後期印象派又は新古典派の下らない模倣を事としてゐるに対し、後者が如何にも可愛らしい自己満足のうちに小さくまとまつてゐる点を快しとしたのである。中にも岸田劉生、木村荘八両氏の作品の如き、その点でまことに愛玩すべきものだと思つてゐたのである。今でも今日のやうな暖い春の日など、飯をたらふく食べたあと、さう思はないことはない」と、ユーモアを交えて、春陽会への「愛」を皮肉たっぷりに述べたあと、第三回展について、急転回して、舌鋒鋭く、徹底的な批判を繰り広げる。「全く、悪魔にかけて誓ふが、まづ芸術上に於て価値判断といふものが成り立つとしても、これ等の絵はいいとかまづいとかいふ正数ではなく全く虚数なのである」と全面的に否定している。

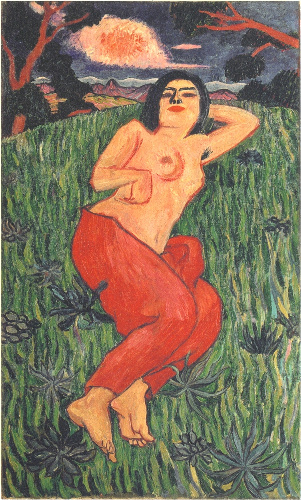

そして、「中でもひどいのは萬鉄五郎氏、長谷川昇氏、石井鶴三氏、梅原龍三郎氏、山崎省三氏、中川一政氏、小林徳三郎氏等のものであつた。/八室全二百四十人点中ただの一つも私の心をひいた作品がないといふのはどうしたものだらう。全く私は呪われた存在だ」と、萬を筆頭に「ひどい」ものを列挙したうえで、展覧会全体までも否定している。 このとき、萬は、炎窓外風景》《羅布かづく人》《中腰の人》《男》《水衣の人》芸ヨ》の六点の油彩画を発表している。萬という画家に即してその歩みを追うならば、この一九二五年の時点で円熟期に達した画家の多様性がそこに豊かに開陳されていたであろうことが推測される。しかし、村山は、だからこそ、第一に萬を否定しておきたかったのではなかろうか。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)