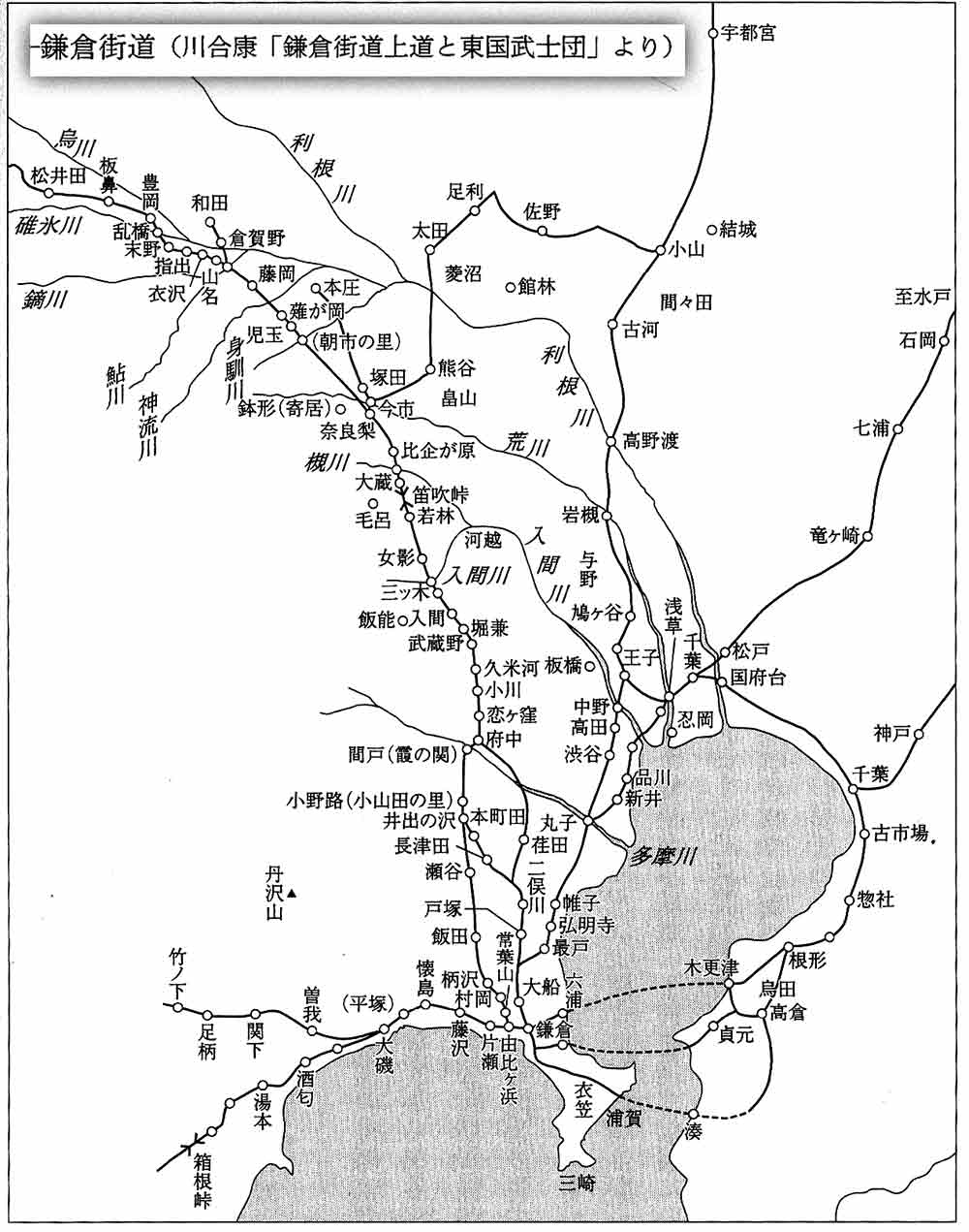

■東国のかたち・・・鎌倉からのびる道

■東国のかたち・・・鎌倉からのびる道

▶︎東と西の同時侵攻

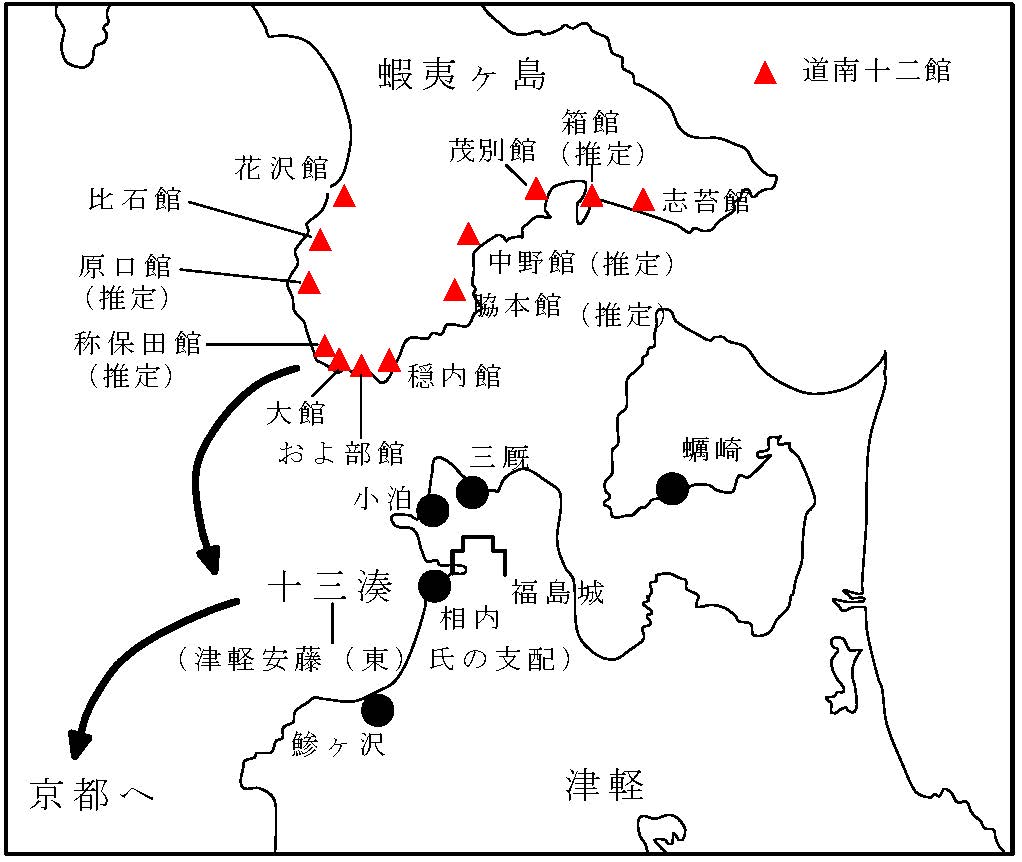

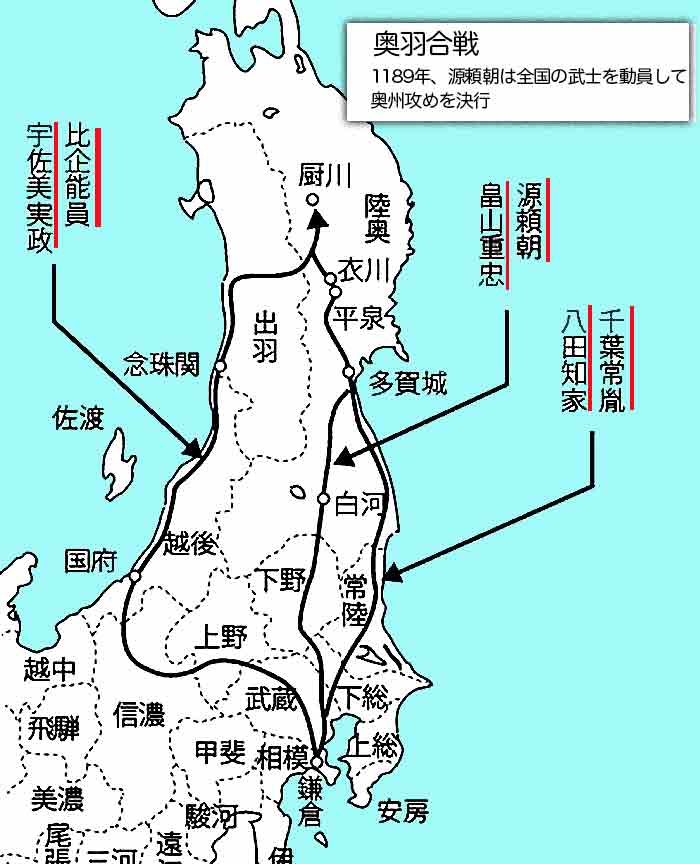

文治5年(1189)から翌6年にあいつぐ奥羽合戦を通じて、源頼朝の軍事的テリトリーは津軽半島の外が浜(そとがはま)に達した。外が浜を含む津軽四郷の地頭職(じとうしき)を最終的に獲得したのは、北条義時である。外が浜は中世日本の東境と認識される、まさに東国最奥の地であった。

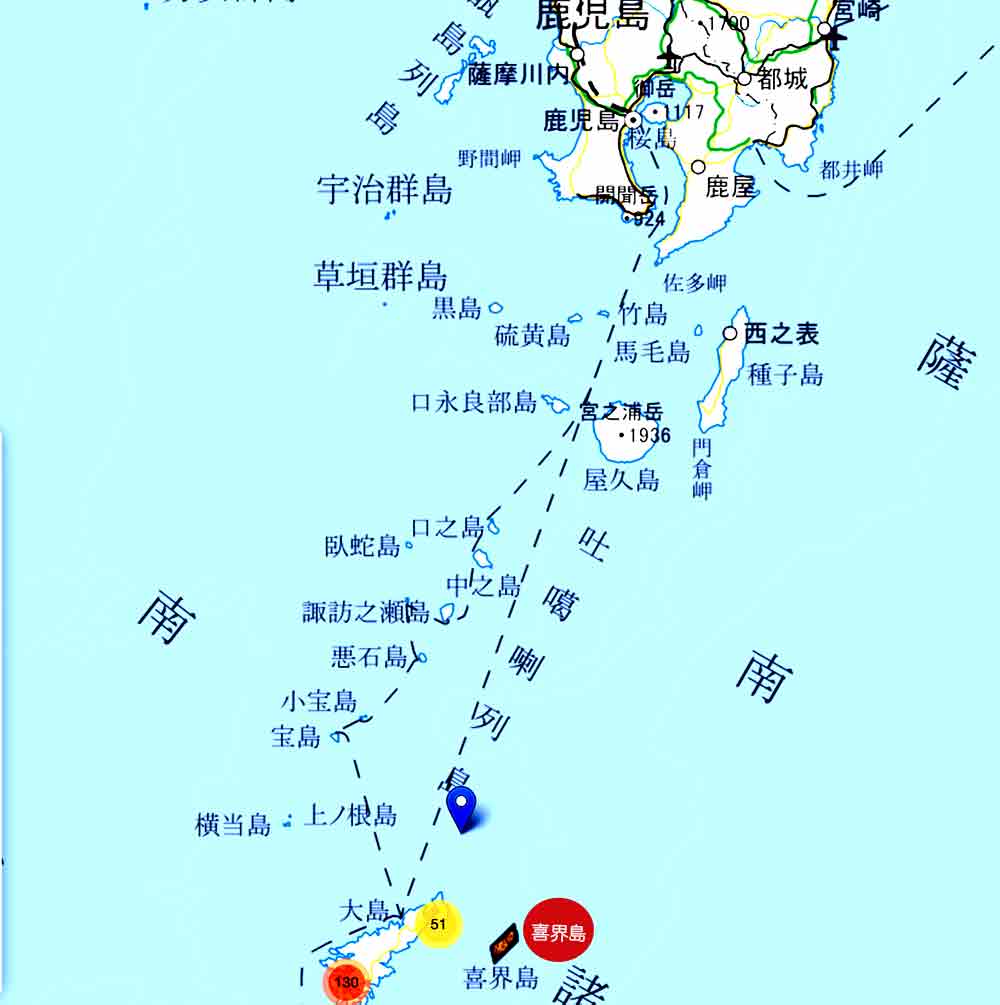

これより先、文治3年末から翌4年にかけて、頼朝の近臣である天野遠景(とおかげ)と宇都宮信房の軍勢が喜界島(きかいじま)に攻め入り、そこを占領する事件が起こっている。喜界島といえば、現在の南九州沖に連なる諸島を指し、津軽外が浜の対極に位置する中世日本の西の境界だ。

挙兵前夜に安達盛長がみたという夢は、こうして12世紀末期内乱の終息とともに、現実のものとなったかのような筋立てである。頼朝は内乱を通じて、東西に長い中世の「日本国」をその武的支配下に置いた、という積極的な評価を与える歴史家も少なくない。

かつての歴史叙述といえば、平氏を滅亡させたあとの頼朝軍が、義経の逃亡劇を媒介に奥羽へ侵攻する流ればかりを重視してきた傾向が強い。しかし、中世日本の西と東(現在の日本列島では南と北)の境界地域ではぼ同時に起こされた二つの軍事行動を有機的に結びつけて分析する視角は、もはや不可欠のものになりつつある。

ただし、文治5年までに頼朝の軍事的権力が中世日本を均質に覆ったわけではもちろんない。東国と西国とのあいだには、頼朝との政治的関係で厳然たる質的な差異が横たわったままである。

▶︎東国の自律と負担

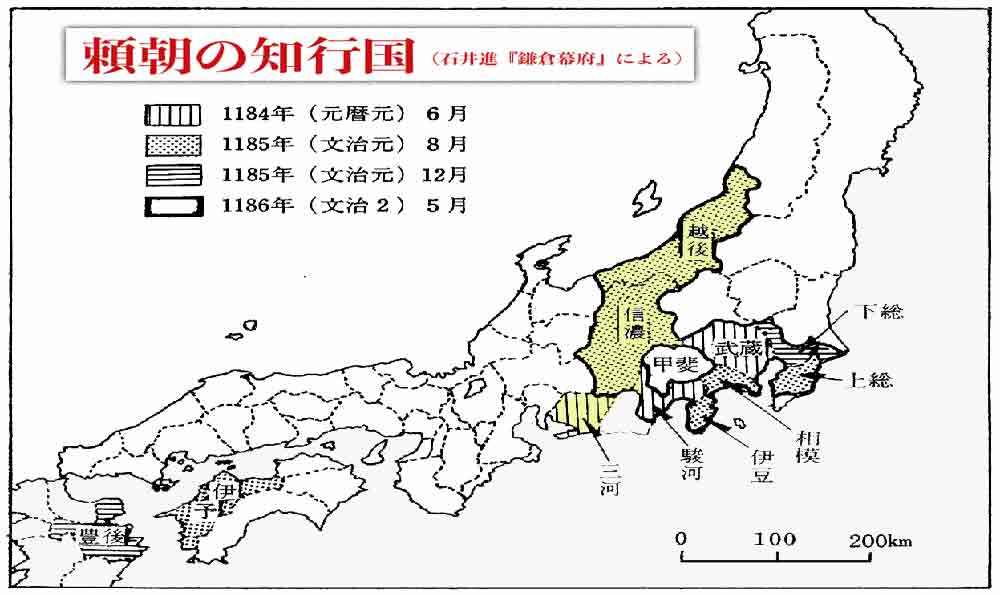

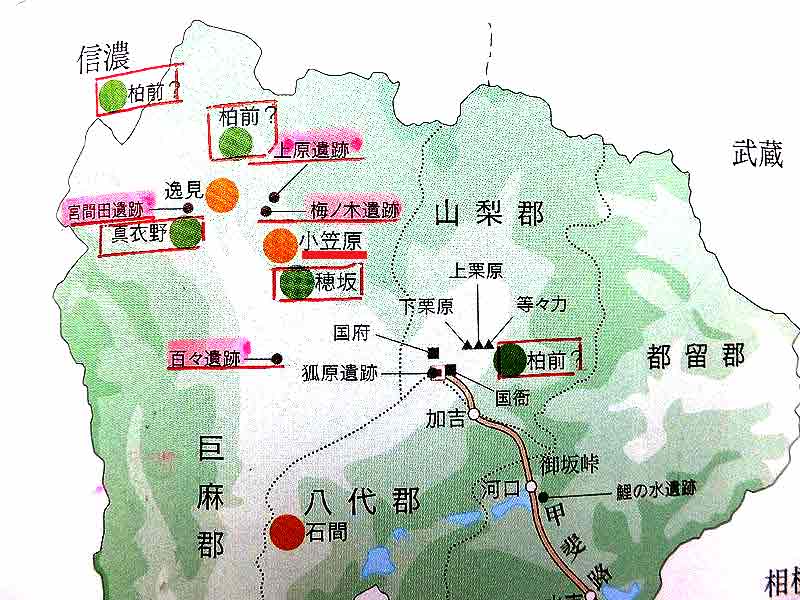

文治6年(1189)から建久元年(1190)に改元が行われるころまでに、東国と西国の境目ははぼ越後・信濃・三河以東に線引きされる。頼朝の軍事政権はこの巨大な征服地を学んだ泡沫的な東国の枠組みを固めることに腐心しつづけねばならなかった。

しかも、その枠組みとは、文治4年6月に頼朝が春秋の彼岸と鶴岡八幡宮の放生会期間中に東国で殺生を禁断することを決めた際も、諸国にそれを宣下してもらうため朝廷に奏聞(そうもん・天子に申し上げること)する必要があったように、京都との切れざる関係性のうえに成り立つものである。

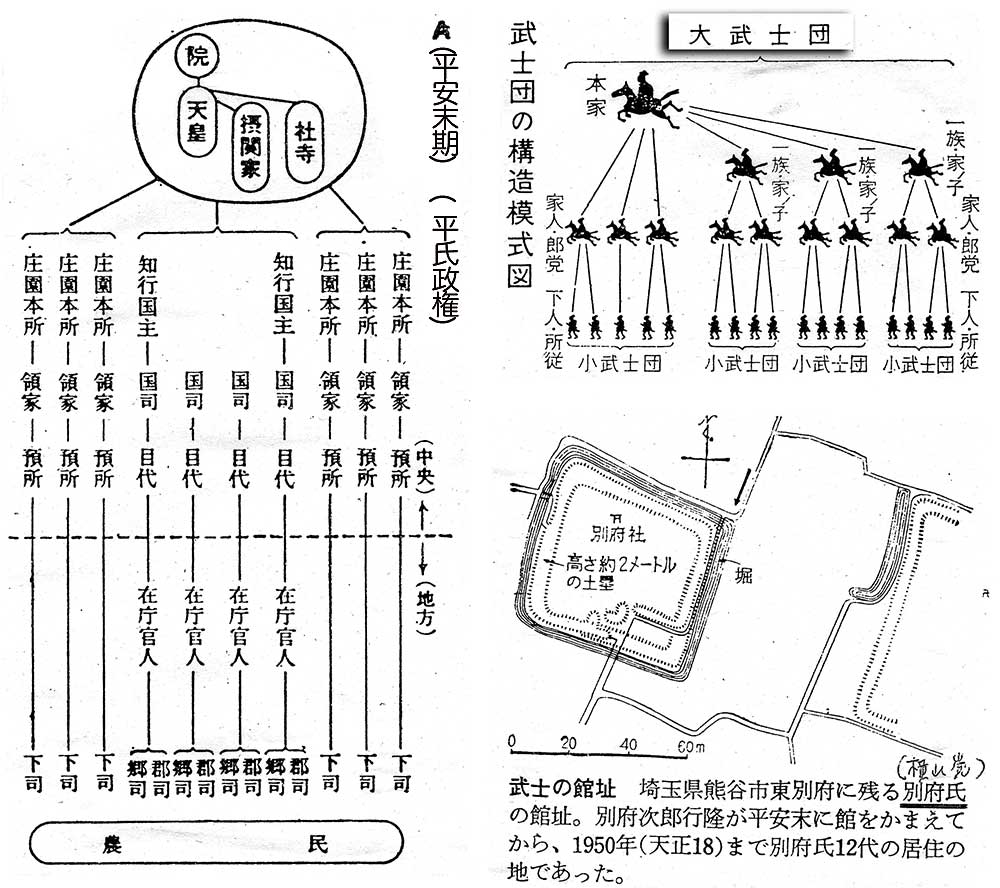

10年におよぶ内乱を経てなお、東国という広域空間の軍事的な制圧を持続的に担保したのは、戦争にもとづく敵方所領の占領とその法的追認、そして朝廷の国司制度に依拠した知行国支配である。前者は地頭職の設置、後者は関東知行国にあたる。

「跡」という言葉には過去の人物が持っていた土地や屋敷などの財産、地位や業績などの意味を有しており、鎌倉時代には「本司跡」・「謀反人跡」・「父祖跡」などその所職・所領が持つ性格や履歴を示す場合があった。鎌倉幕府はその成立期に御家人に対して給付・安堵した所職や所領のその後の変動(相続・分割・譲渡など)の情報を必ずしも全て掌握している訳ではなかったため、かつての所有者の「跡」を単位として御家人役を現時点の所有者に対して賦課したのである。

これ以外にも頼朝は、寿永2年(1183)10月宣旨の内容にもとづき、東国のなかで謀叛人跡ではない便宜の荘園を自主的に知行する権利を認められていた。頼朝らはそれを「自然知行」と表現して、荘園の現地経営と年貢物の納入を請け負った(五味文彦氏、高橋裕次氏による)。なかには、年貢などの納入先(御倉)や納入方法のルール(済例)を承知しないまま知行し、京都の荘園領主側とトラブルになった例も少なくない。

知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。平安時代から「知行」の語が使用され始め、以降、各時代ごとに「知行」の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの農奴制における領主のように無制限に所領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、徴税権・支配権にかかわる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が知行であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、知行の概念の理解は欠かせない。

一方、上野国御家人である高山・小林氏の申請により、幕府が荘園領主と交渉して一定額の年貢納入を条件に現地支配を一手に委託された高山御厨のようなケースもある(『吾妻鏡』)。東国武士が御家入を条件に現地支配を一手に委託された高山御厨のようなケースもある(「吾妻鏡」)しく東国武士が御家人となったことによる所領支配上のメリットといってよい。

没官領【もっかんりょう】平安時代後期以降,謀反(むへん)・大逆(たいぎゃく)など国家反逆罪を犯した人物から,付加刑として官に没収された所領。 律では田宅・資財の没官と規定され,土地(所領)には限られていなかったが,平安時代後期以降は所領が主な対象とされた。

没官領(もっかんりょう)と自然知行、あるいは知行国支配を通じて、東国に所在する公領や荘園の大半は幕府の影響下におかれたとみて間違いない。それは頼朝による武士や京下りの官人たちへの所領安堵・給与の原資となり、幕府にも一定の収入を生み出す一方で、首都の貴族社会に対して官物や年責等の納入義務を負うものであった。

頼朝の責任のもとに、個々の荘園ごとに地頭が年貢を京都へ送るにせよ、鎌倉を公納物が経由するせよ、そうしたある種の契約関係が東国という空間に即して、かつ源頼朝の軍事組織を構成要素に成り立っているところに、それまでにない歴史的特質がある。

内乱後の東国という空間認識は、京都や畿内近国をはじめとする東国以外の地域との人やモノの移動のあり方によって強く規定されている。それゆえに東国は自立的に閉じた空間としては存立しえず、絶えず京都以下の西国との交通体系を維持・改変して再生産する宿命を背負っていた。内乱を勝ち抜いた頼朝が東国の枠組みを固めていくプロセスで、京都との交通路整備に意を傾けたゆえんである。

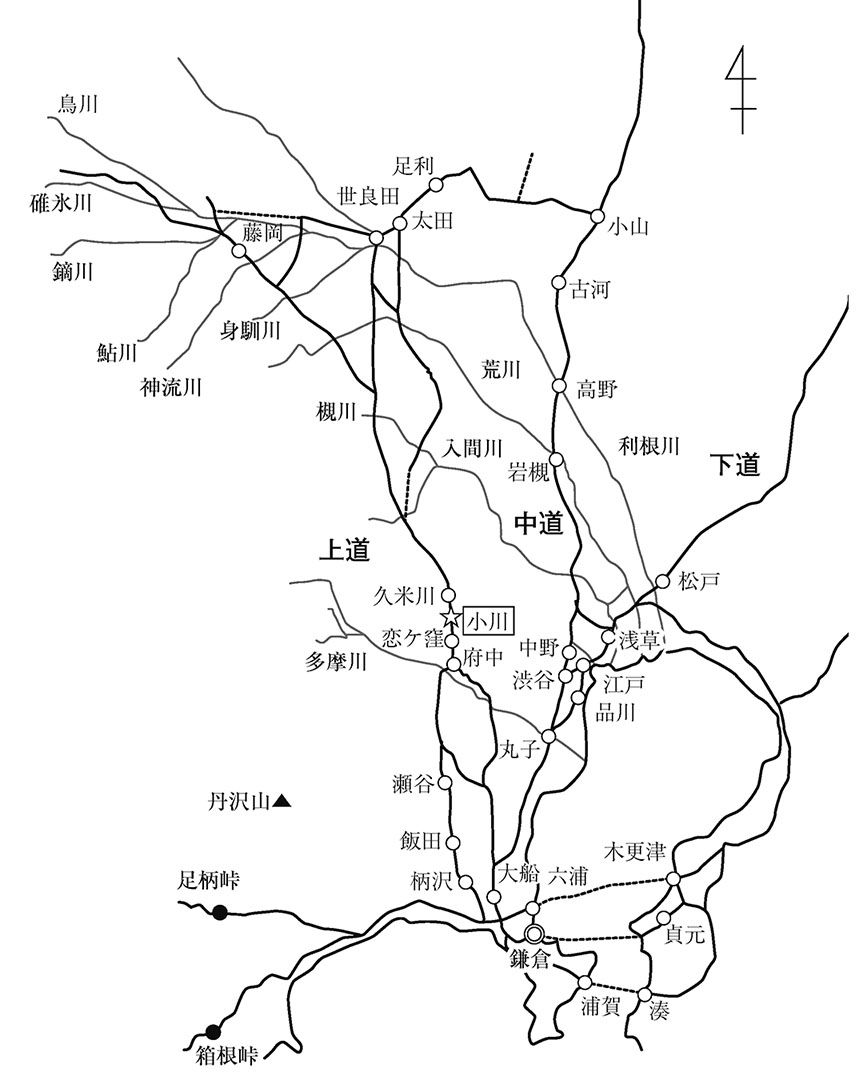

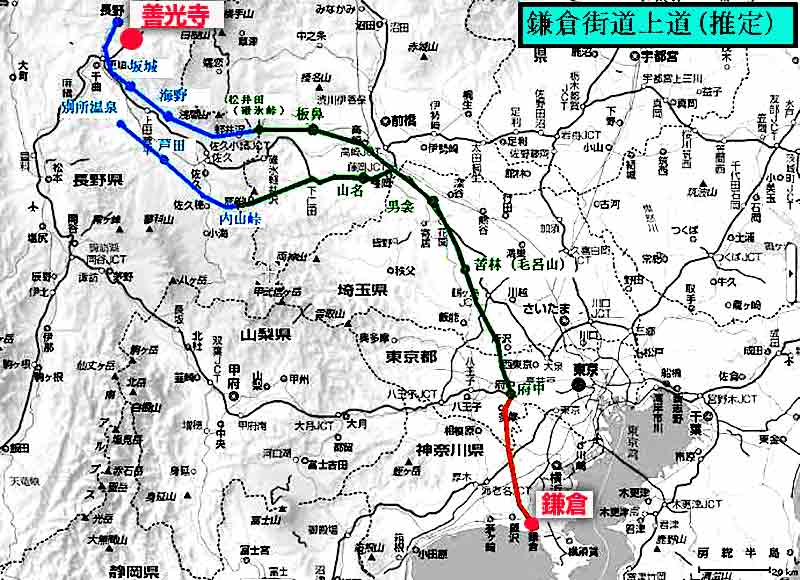

とりわけ重要なのは、京都・畿内近国と東国をつなぐ東西交通の基幹ルートから外れていた鎌倉を核に据える、新たな交通網の構築であった。その一貫として、平氏滅亡後、奥羽合戦の前後から頼朝自身がかかわった象徴的な行動として、文治4年正月にスタートする二所詣に注目しよう。

二所詣(にしょもう)・・・鎌倉幕府の将軍が毎年正月恒例の行事として伊豆国伊豆山権現 (→伊豆山神社 ) と相模国箱根権現 (→箱根神社 ) に参詣したこと。 二所参詣ともいう。 源頼朝の二所権現崇拝に始る。

▶︎二所詣のコース変更

二所詣とは、走湯山(伊豆山)と箱根の両権現に三嶋社を加えた三社に、頼朝が数多くの御家人からなる随兵を連れて参詣する行事だ。最初の二所詣では、精進潔斎を行い鎌倉を発った頼朝の行列が走湯山〜三嶋〜箱根の順で三社を参詣した。

ところが、平泉藤原氏を倒した翌年の文治6年正月からは、箱根〜三嶋〜走湯山のルートに変更された。その理由は『吾妻鏡』によると、鎌倉から走湯山に赴く途中の石橋山に頼朝が立ち寄ることを避けるよう、参詣を引率する先達が進言したためという。

文治4年に開始された当初の二所詣の行列は、鎌倉から相模湾岸沿いに西を進み走湯山のある熱海にいたるコースを採用していた。これをわざわざ変更して、箱根権現から三嶋社に進むコースを優先した背景には、前年末に後白河院とのやりとりで文治6年後半の上洛を決めていた頼朝にとって、鎌倉から箱根越えを経る東西ルートをみずから率先して定着させようとする意図があったのではないか。

▶︎駿河以西の交通路整備

その前提をなす交通路の整備もすでに動き出していた。源頼朝は文治元年11月に東海道の駅路について指示を出し、文治3年3月には、美濃守護の大内惟義による美濃国内での新しい宿駅の建設申請が許可された。文治五年十月にも、手越平太家綱(てごしへいたいえつな)の求めに応じて、駿河国麻利子(現在の静岡市駿河区丸子)を所領として浪人を招き寄せ、やはり新しい宿駅をつくる計画が進められている(『吾妻鏡』)。

手越という名字は、丸子の東方的1kmに位置する駿河国手越宿を連想させ、おそらくは手越宿の長者が内乱の過程で頼朝の御家人となったものであろう。

駿河・遠江の御家人には、このような宿の長者が多く含まれ、かれらとその拠点を編成することによって、この地域の主要な陸路、すなわち中世の東海道を鎌倉が再編成していったとされる(高橋典華氏による)。

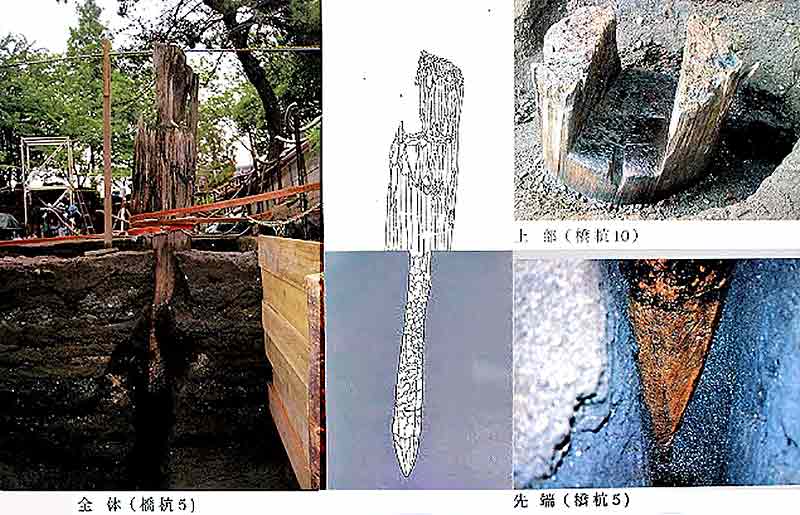

中世の東海道は、古代官道を踏襲した自明のものではなく、また既存の宿駅を結び直すだけでもなく、駿河以西で重点的にみられる宿駅の新設を含めて、内乱以後から新たに生み出されたものといってよい。とくに鎌倉側の焦眉の課題としては、最初の二所詣で三浦義澄が浮橋を用意したという相模川の西側と東側との接続を含めて、鎌倉と伊豆を結ぶルートをどのように設定し日常化させるか、にあったはずだ。

駿河以西の宿駅新設と二所詣の順路変更・固定とが、本来一体的な整備計画に沿って構想されたか否かはわからない。しかし結果として、これら文治年間を通した二つの動きは、建久に改元された直後の頼朝本人の行動により接続されることになった。

内乱時に伊豆と駿河の国境を流れる黄瀬川(きせがわ)までしか西に進まなかった頼朝が、多くの御家人たちを従えて総勢1,000人にもおよぶ行列をかたちづくり、鎌倉を発して京都に進んだからである。鎌倉から相模国の懐島宿(ふところじましゅく・現在の神奈川県茅ヶ崎市)まで連なったという行列の人の波が、西へと移動しながらひと筋の陸路を浮かび上がらせつづけたであろう。

建久元年の頼朝上洛は、12世紀末期の内乱を経て中世の東海道を整え、さらに定着をはかるうえでの一大事業となった。つづく建久3年に国ごとに駅屋の奉行を定め、同5年に駅屋ごとに早馬と公的物資の運送にあたる人夫を常置させており(『吾妻鏡』)、頼朝の意気込みが御家人たちの意識と行動を強く律したものと思われる。

▶︎前右大将家

建久元年(1190)11月上旬に京都へ入った頼朝は、後白河院や後鳥羽天皇、さらに九条兼実と面会し、権大納言そして右近衛(うこのえ)大将に任じられ、翌12月初めに両官を辞したのち中旬には京都をあとにした。鎌倉への帰着は建久元年末で、約2週間の行程である。

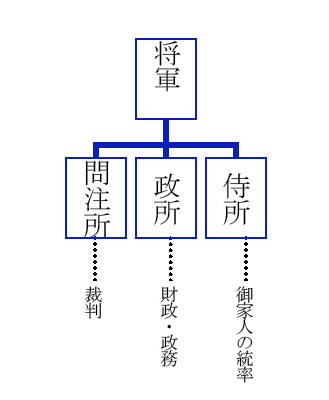

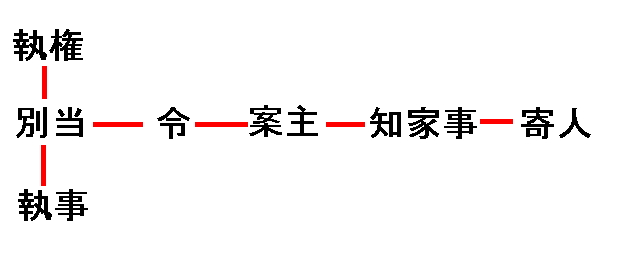

後白河院のもとめる今回の上洛によって、頼朝は権大納言と右大将という前官を得ることとなった。京都の貴族社会にも一定の地歩を保ちつつ、頼朝は武官の最高峰にある左大将に次ぐ右大将の前任者という権威基調して、鎌倉に設置した自身の家政機関である政所を「前右大将家政所」にあらためた。その政所をはじめ、問注所・侍所などの職員や京都守護、鎮西(ちんぜい)奉行などが任命しなおされたことも特筆されよう。

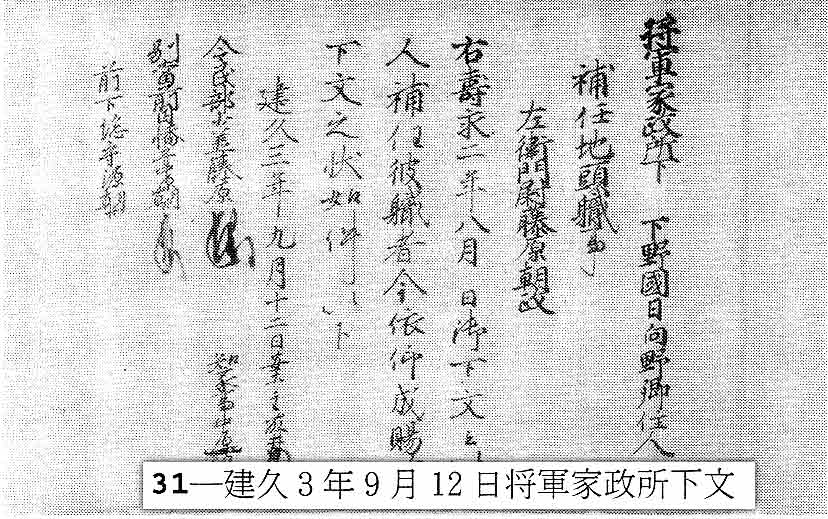

これを機に、御家人などに所領を与える証書を頼朝個人の文書から「前右大将政所」が発給する下文に変更することが打ち出され、家という機構を介した支配方式への刷新をめざしたのである。

▶︎都市鎌倉の発展

幕府の機構整備にかぎらず、文治から建久に改元されるまでの数年間に、鎌倉は都市としての性格を急速に高めた。

頼朝が鎌倉に入り邸宅(大倉邸)の築造にとりかかったのは、治承4年(1180)10月のことであったが、はぼ同時に開始される鶴岡八幡宮の移建につづき、元暦元年(1184)11月には亡父源義朝の菩提を弔う勝長寿院の造営が始まり、鎌倉における大規模年土木工事の嚆矢(こうし・物事のはじまり)となった。平泉藤原氏との戦争からもどった文治5年末にも、平泉にあった寺院を模して二階建ての永福寺(ようふくじ)を建立し始めている。平泉侵攻にともなう死者の供養が目的という。

頼朝軍の入部前後における鎌倉の都市的軸線が、六浦道などの東西方向に走るストリートによって規定されていたことはすでにふれたが、鶴岡八幡宮の現在地への移建をうけて、寿永元年(1182)3月には同宮と由比ケ浜を結ぶ参詣道(さんけいみち)が修築される。のちの若宮大路(おおじ)で、東西道路と交差する南北方向のストリート敷設の端緒となった。

こののちしばらく内乱の激化と広域化によって、鎌倉のインフラ整備は停滞を余儀なくされたらしい。しかし、平氏滅亡後の文治年間に入り、南関東を中心とした有力御家人たちが鎌倉に宿所を続々と構える状況ともあいまって、再び道路整備が活発化する。

『吾妻鏡』によると、文治4年前後に集中して、梶原景時や八田知家などの有力御家人が犯した失態の代償として、鎌倉中の道路を造ることがしばしば頼朝から命じられている。のちに若宮大路の側溝 東国のかたち溝を修築したとき、決まった長さを区切って複数の御家人たちに割り当てる方式が採用された。そこから類推すれば、大名クラスの景時や知家には単独で小路レベルの道路整備にあたらせたのであろう。文治元年に京都の六条八幡宮が造営された際、堂舎ごとに景時や知家ら大名たちに賦課された例も参考となる。

都市鎌倉の道路建設が文治年間から加速する背景には、頼朝の意向で林立しはじめた大寺社での儀礼参加とのかかわりもあったはずだ。

頼朝が最初に意を注いだ勝長寿院の落慶供養は文治元年10月で、そのセレモニーに参列する頼朝と御家人たちの行列は、以後の定型化した幕府行列の先例となった。それは、鎌倉殿を推戴した御家人たちの政治的関係を行列内の配置で明示し、行列に参加する者と行列を見る者のいずれにも可視化したデモンストレーションであった(滑川敦子氏による)。

鶴岡参詣なども加わり頻度を増していく、そうした鎌倉内での幕府行列と行進を成り立たせるためにも、都市としての鎌倉の道路網整備は急がねばならなかったと思われる。12世紀末期の鎌倉はその意味で、中世東国の「首都」としての機能を強く意識しながら、都市的発展を遂げつつあった。

▶︎頼朝と巻狩り

建久2年もその延長線上にあると思われた3月初め、鎌倉は思いがけず大火に見舞われ、幕府はおろか鶴岡八幡宮と若宮などが一気に焼失してしまう。

数日後に都市の再建は開始され、冬にはほぼ建築物の復興が成し遂げられた。そこに後白河院不予の報せが届いたのは年末も押し迫ったころで、翌3年3月に後白河は死去する。頼朝の服喪は5月までつづいた。

内乱後初の上洛から鎌倉にもどった頼朝は、建久3年前半まで雌伏(しふく・将来に活躍の日を期しながら、他の下に屈従すること)を余儀なくされた。ところが6月に頼朝は征夷大将軍に補任され、遅くとも8月からは「将軍家政所」の下文を大量に発給しはじめる。頼朝が花押を据えて発給していた下文との差し替えは、実質的にはここから実現していくようだ。

頼朝は鎮守府将軍に任じた祖先源頼義の先例を勘案して、「大将軍」への任命を望み、朝廷側の検討結果として征夷大将軍が選択されたらしい(櫻井陽子氏による)。後世の歴史家が云々するはど、当の本人は「征夷」にこだわりはなかったようだ。

しかし、後白河の一周忌があける同4年夏から、征夷大将軍を辞する建久7年前半までの丸3年間は、東国内部の骨格をかたちづくるべく、頼朝みずからが奔走したことも事実である。

建久4年の3月から5月にかけて、頼朝が満を持して仕掛けた最大のイベントは、信濃の三原野、下野の那須野、そして駿河の富士野で行われた3カ月におよぶ巻狩りである(木村茂光氏による)。

まず、三原野と那須野の巻狩りは、武蔵・上野・信濃・下野・常陸の御家人を動員しつつ、そのなかから卓越した弓馬の技術をもち、頼朝への忠誠心に抜きんでた22人の武士を選んで、かれらにのみ弓箭(きゅうせん・弓矢で戦うこと)を帯びて武装することを許した点に特色がある。

他の大多数の御家人たちは、頼朝に選抜された武士たちによる狩猟の実演を見せつけられる観客にも似た存在にすぎない。頼朝はあえてそうすることで、射手となったか否か問わず、参加した御家人たちの忠誠心に火を付けようとしたのである(高橋昌明氏による)。

那須野巻狩りからわずか百後に芳された富士の巻狩りでは、動員した伊豆と駿河の御家人以外にも多数の武士たちが狩猟へと参加するなか、著名な曽我兄弟の敵討ちが成功するなど戦場の緊張感が漂い、狩り場は異様な雰囲気に包まれた。

もともと巻狩りは狩猟をとおした軍事訓練だが、そこに多くの御家人を巻き込む実戦が起きたことで、頼朝が意図したかどうかは不明ながら、御家人たちの動揺は富士野の外側にも広がり、遠く常陸の御家人粛正や大掾家の勢力後退を招くこととなった。

立てつづけに行われた三つの巻狩りは、坂東八カ国とそれ以外の地域をつなぐ出入り口にあたるエリアで催された。このことから、建久4年の巻狩りは、頼朝がその支配領域を誇示した政治的示威との評価がある。

だが、挙兵以来の頼朝軍を担ってきた南関東の一部の武士団が、坂東八カ国の全域掌握した時期はあったものの、それほ過渡的な状況にすぎない。建久年間にいたる最終段階での頼朝の政治的・軍事的テリトリーは、さらに広範囲におよんで中世の東国を構成しており、坂東八カ国はその部分なのである。

三原野・那須野・富士野が交通の要衝であることは確かだが、巻狩りが挙行きれた時期にそれらは「頼朝の支配領域」の境界ではない。坂東八カ国を均質な頼朝の軍事政権の基盤とする歴史的見方の産物は、もはや清算しなければなるまい。

▶︎巻狩りにみる政治目的

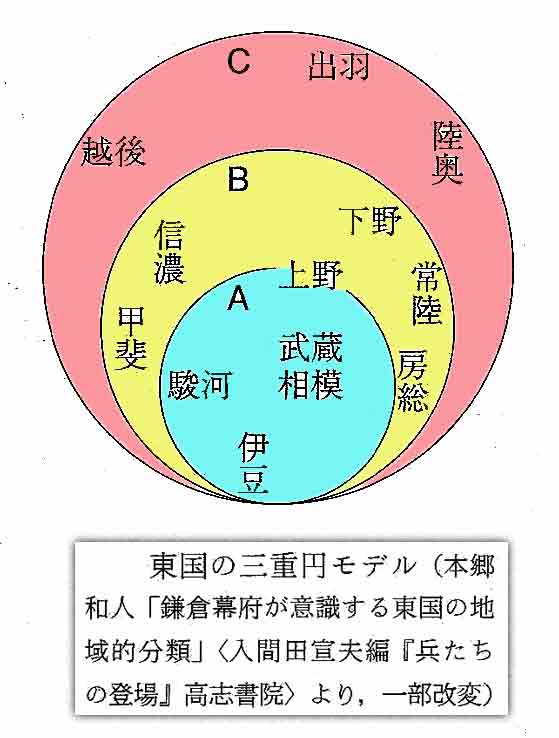

巻狩りが行われた国々とそこに御家人が動員された国々について、内乱とのかかわりから、東国全体のなかでその地域的な性格を考えてみよう。すると、それらは本書が提唱してきた南関東の「環状線」をなす国々の外側を取り巻く、特定の地域であることに気づくはずだ。

図式的に表現すると、問題の地域は、頼朝の軍事的テリトリーにいわば二次的に組み込まれた部分にあたる。治承から寿永にかけて、頼朝に対抗しうる軍事貴族が勢力を後退させたあと、軍事占領せずに同盟関係を含めて頼朝軍に参入してきた武士たちの本拠地が連なる地域なのである。さらにその外側には、頼朝やその忠軍な代官が軍事侵攻した越後などの北陸道地域と奥羽両国が拡がっていることはいうまでもない。

—————-166——-

.jpg)

、三浦別当義澄左)」.jpg)