■武力による政治の誕生

■武力による政治の誕生

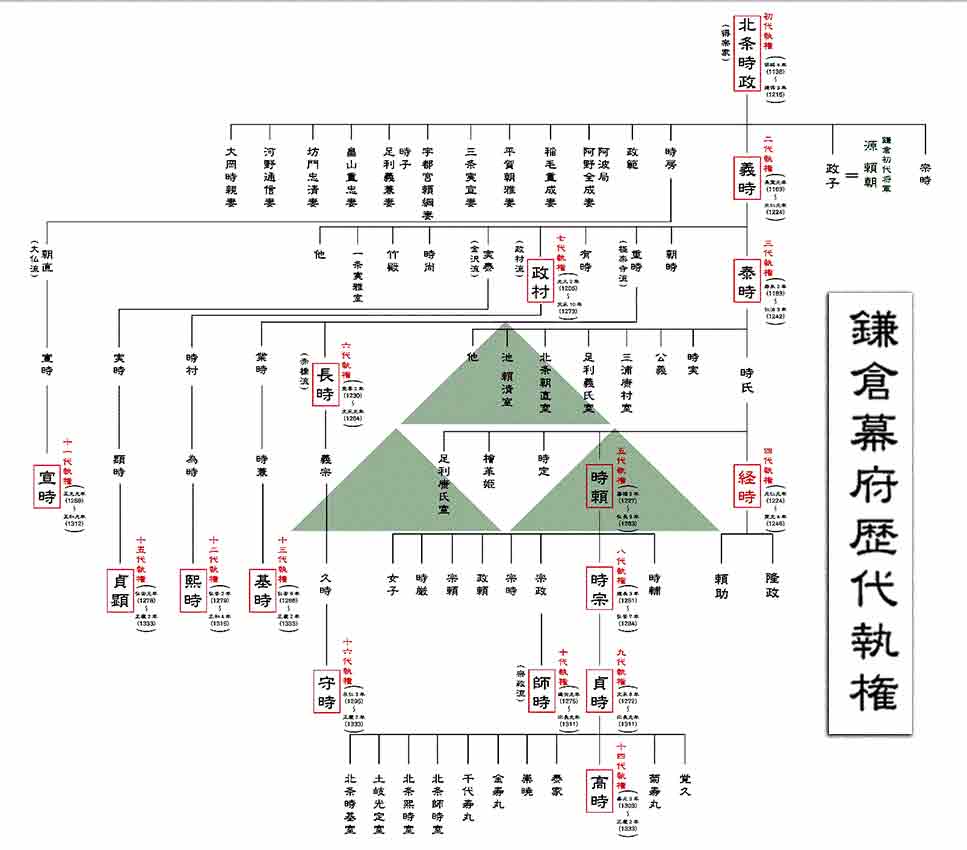

▶︎幕府をつくった主従の骨格

源氏と平氏は不倶戴天(ふぐたいてん・非常に強い恨みや憎しみという意味)の仇敵(きゅうてき・かたき)として戦ったわけではないから、「源平の戦い」という括(くく)りはおかしい、と述べた.ところ、日本史研究者ではない友人から批判のメールを頂戴した。源頼朝の主だった家来である北条時政も三浦氏・千葉氏・上総氏なども平氏であるから、あなたの言っていることはごく当たり前のことであって、そうした言及は前々からなされているよ、との指摘であった。

説明に工夫が必要なので、その節はいろいろと書き散らしてお茶を濁した(なんと不誠実な!)のだが、それは少し違うのだ。1209(承元3)年、侍所の長官であった和田義盛が、自分のこれまでの長きにわたる働き毒して、上総介に任官させていただきたい、と三代将軍源実朝に願い出た。

国司の一等官は「守(かみ)」なのだが、上総・上野・常陸は親王が「守」になるしきたりであって、通常は「守」が置かれない。二等官である「介」が他国の「守」と同格である(織田上総介信長や吉良上野介義央(よしなか)のごとくに、上総守・上野守と言れないのはそのため)。義盛は上総国の実質的な第一国司に任じてよしなか欲しい、と願ったことになる。実朝が母の政子に相談したところ、亡き頼朝どのが「侍は国司に任じない」と定められたから、認めるのはいかがなものか、という。母の意見を重んじた実朝は義盛の願いをただちには承諾できず、これが義盛の反乱の一因となった。

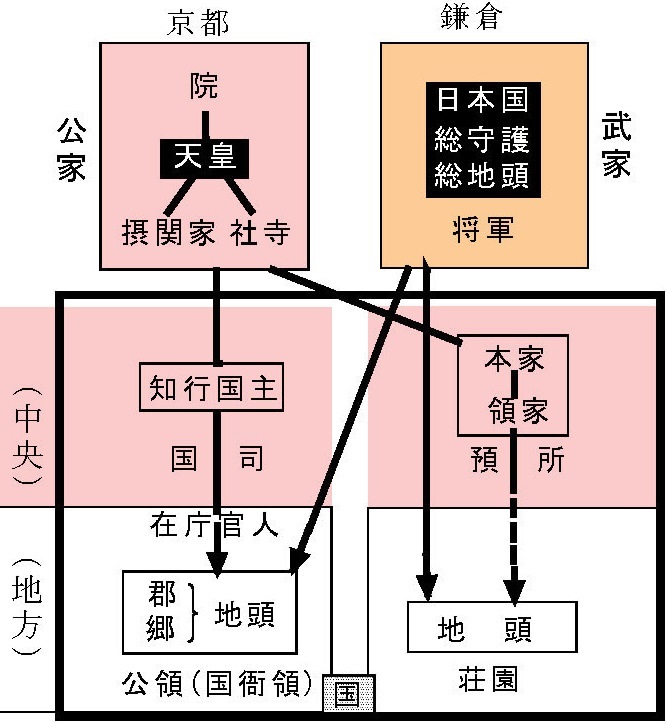

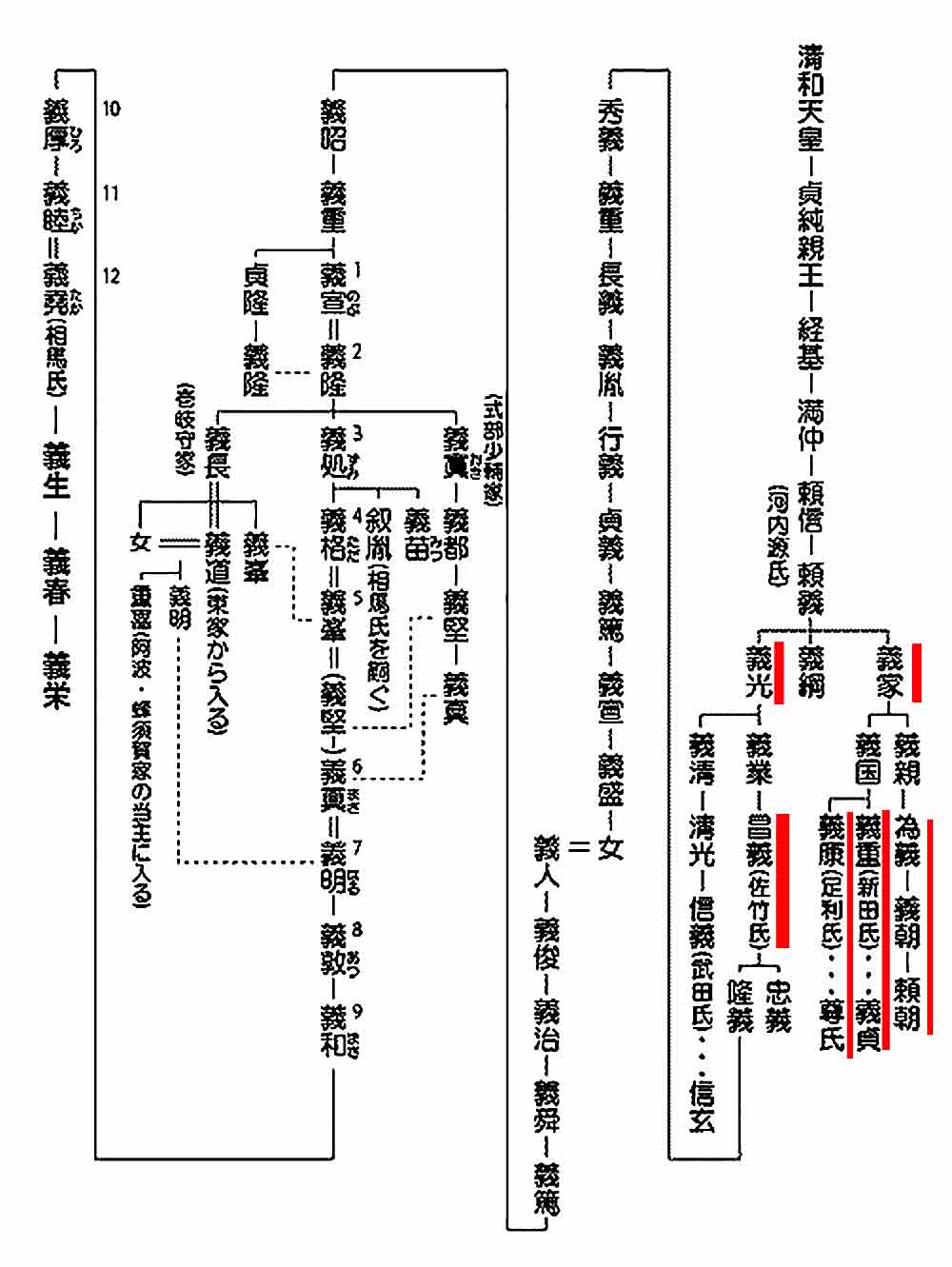

侍は国司になれない。一方で源氏の一門は源義経が伊予守、源範頼が三河守、平賀義信が武蔵守など、国司に任官している。このことから分かるのは、将軍である源頼朝のもとには国司に任じる源氏「一門」と、任じられない「侍」とがいる、ということ。侍は身分が家来に見られているわけだが、両者の相違は源頼朝との関係に顕著である。侍は家来としで完全に臣従している。一門は家来でもあるが、親戚でもあるのだ。平賀義信の子息の朝雅(もとまさ)を将軍にかつぐ策謀があったことから推測すると、源義経や大内惟義など、一門の人は「将軍=侍たちの主人」になることが可能だった。のちに足利尊氏がなんなく将軍に就任して、いるのは、まさにそのゆえであろう。

「源平の戦い」と称する時、源氏か平氏かが問題になるのは、この一門に限られる。家来として仕える侍は、出自が源氏でも平氏でも藤原氏でも何ら関係ない。わたしが先に注目したのは、関東の王にならんがために、源頼朝が同じ源氏一門の佐竹秀義や志田義広と戦っていることである。これで源氏と平氏の争い、はないだろう。

佐竹征伐の際、「吾妻鏡』は秀義の家人に痛烈な頼朝批判を叫ばせる。「鎌倉殿は国家の謀反人である平家を討たずに、なぜ源氏一門であるわが佐竹を攻撃するのか。なすべきことが違うではないかと。鈍いわたしはこれを読んだ時、「吾妻鏡』のロジックにようやく気が付いた。「平家は反逆者である。その反逆者を討ち滅ぼして成立した鎌倉幕府は、「善きもの」であり、正義を体現するのだ」というのがそれであろう。

『平家物語』は「栄えるものは必ず滅ぶ」とする仏教の諸行無常の理念に基づく。滅びゆく平家に寄り添いながらも、善悪の価値をとくには付与していない。平家は重きもの〃でもク悪しきもの〃でもなく、ク滅びゆくもの″である。「吾妻鏡』はこれとはまったく対照的で、幕府を擁護する強烈なメッセージをもっている。そうすると、「源平の戦い」という歴史認識の淵源は、「善の源氏VS悪の平氏」の構図を内蔵する言責鏡」に求めることができるかも知れない。 世にいう「源平の戦い」が単純な源氏と平氏の闘争でなかったとすれば、その結果として生まれた幕府権力とはいったい何であったのか。再考してみる価値はありそうである。主人と従者の関係、人と人とが織りなす上下の関係を考えながら、武家の政権、幕府の特徴に言い及んでみたい。

▶︎主人と家人とはどういう関わりか

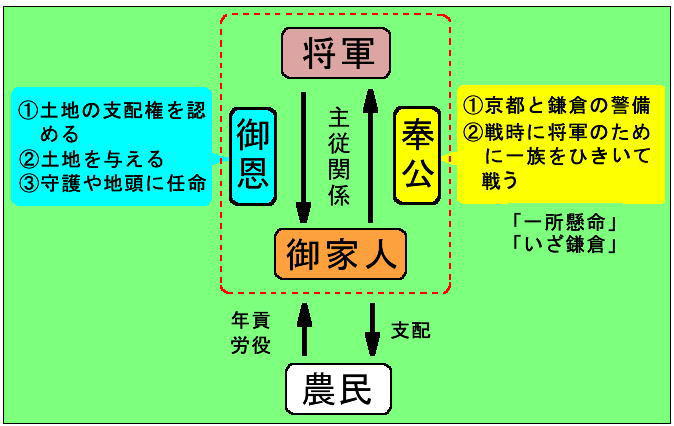

日本の歴史の担い手が長く武士であったことは否定しがたい史実であるから、武士社会形成の基礎となる主従制を考察することは何としても必要である。将軍権力のもとに形成された主従の関係について、簡単に説明しておこう。

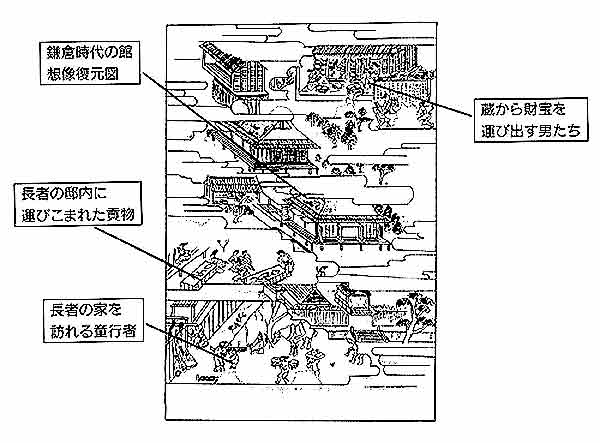

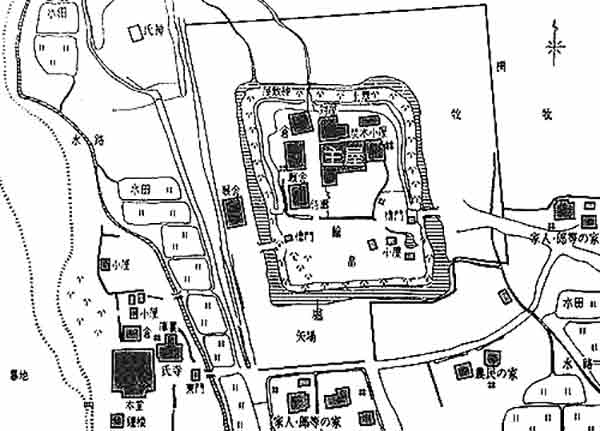

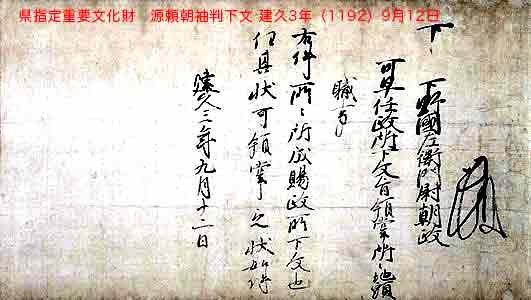

将軍を直接の主人と仰いで、その従者(家人とか家来とかいう)となった武士は御家人(将軍の家人なので敬して「御」がついた)と呼ばれた。御家人は地頭という地位(泣く子と地頭には勝てぬ、の地頭。現地の事実上の支配者である)への任命を通じて、先祖伝来の所領の支配権を保証された。これが「本領の安堵」である。武士たち、社会存在として呼び変えると「在地領主」たちは、文字通り命がけで維持し、守り抜いてきた「一所懸命の地」の保全こそを渇望していた。幕府が組織されるまで、彼らの権利を擁護してくれる権力は存在しなかったのである。だから幕府が積極的に本領安堵に努めることは、なにものにもまさる将軍の「御恩」なのであった。御恩にはもうーつ、「新恩の給与」があって、これは抜群の功績(生命の危険を顧みずに働いた結果であることが多い)に酬いるため、新たな領地が授与されることをいう。

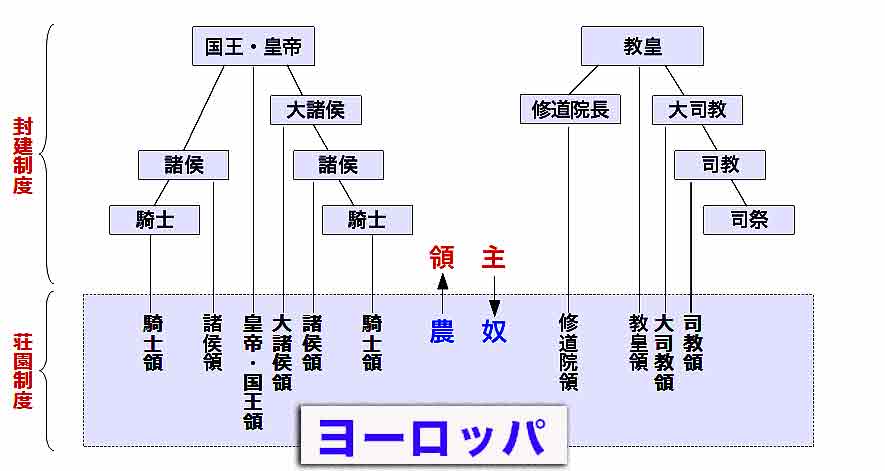

御恩は「奉公」とよぶ義務をともなう。将軍への奉公は苛烈であって、生命を要求された。戦場での献身である。御家人は将軍のため、命を的に戦った。将軍家と御家人の「御恩と奉公」によって形成された主従の関係は、しばしばヨーロッパの王と騎士の主従制に比べられる。ヨーロッパ中世の在地領主は、王に忠誠を誓って騎士として叙任される。騎士は重装騎兵として戦場に赴き、標章として金もしくは金メッキの拍車(靴のかかとの部分に装着する馬具)をつけた。

死が隣り合わせにある厳しい戦いの日々は騎士道を育んだが、それを武士道、またの馬前で討ち死することが最高の栄誉だ、と御家人たちはしばしば口にする。いや、経験を積んだ武士だって人間だもの、どうせ強がりだろう、と思っていた。だが、たとえば斎藤実盛という歴戦の士は〈(東国の武士は)いくさはまた、親もうたれよ子もうたれよ、死ぬれば乗りこえ乗りこえたたかうに侯(「平家物語」)と語っている。

将軍と御家人り掌と御家人の「御恩と奉公」によって形成された主従の関係は、しばしばヨーロッパの王と騎士の主従制に比べられる。ヨーロッパ中世の在地領主は、王に忠誠を誓って騎士として叙任される。騎士は重装騎兵として戦場に赴き、標章として金もしくは金メッキの拍車(靴のかかとの部分に装着する馬具)をつけた。死が隣り合わせにある厳しい戦いの日々は騎士道を育んだが、その武士道、またその原型となつた「兵(つわもの)の道(鎌倉時代の初め頃に武士たちのあいだで、漠然とではあるが共有されていた)」と比較してみるのも興味深い。

戦闘での勇敢さは、もちろん両者の根幹をなす。騎士道精神の代表たる誠実・清貧などの徳目も、「吾妻鏡」をひろげると容易に見ることができる。また強者である騎士と武士は、ともに弱者(庶民、女性や子ども)を慈しむ視線を、建て前にせよ養成していく。騎士のそれは「ノブレス・オブリージュ」として結実するし、武士はやがて「撫民(ブミン)」(民を愛せよ)を標榜(主義主張などをかかげて公然と示すこと)するように富のだ。

ノブレス・オブリージュとは、直訳すると「高貴さは強制する」を意味し、一般的に財産、権力、社会的地位の保持には義務が伴うことを指す。

ただ、キリスト教会との関係が密接でテンプル騎士団や聖ヨハネ騎士団など、騎士修道会を多数組織した騎士に比べ、武士が仕えたのは今のところ、あくまでも世俗権力であったと認識されている。この点からすると、寺院や神社が組織す僧兵・神人を含みこんだ武士論を、新たに展開する必要があるのかもしれない。もう一つ、高貴な女性との関わり方が騎士と武士とは大いに異なる。貴婦人への想いを胸に秘めた騎士道物語の隆盛に比べると、武士を主題にした文学作品自体があまり作られていない。

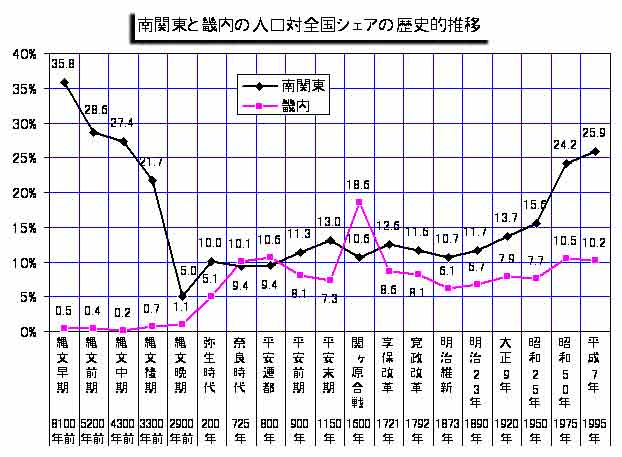

さて、ここで質問です。御家人は全国で何人くらいいたのでしょう? ちなみに1200年ごろ、日本の総人口は800万人ほどと推定されます。

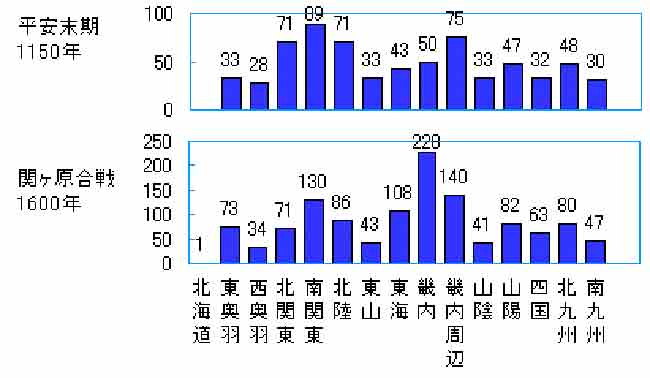

恥ずかしい話だが、わたしはサラリーマンにもたとえられる江戸時代の武士のイメージを強くもっていたために、かなり大量の御家人の存在を疑おうとしなかった。ところが実際に史料にあたってみると、幕府成立前後の讃岐国では30人に欠けるほど。若狭国で33人。伊予国では地頭が置かれた土地が29カ所なので、御家人の数も同じくらい。西国はともかく少ない。一国に30名ほどしかいないのだ。

これに対しさすがに東国は数倍の値を示す。1185(文治元)年に源頼朝と源義経の関係が決裂した時、頼朝のもとに集まった東国15ヶ国の御家人は2095人という。単純に一国平均にすると139人で、西国の4.5倍はいる勘定である。それにしても江戸時代の武士とはまるで違う。これでは軍記物語が勇ましく書き記すような「何万騎の大軍勢」など、あり得るはずもない。

さて、主従の繋がりがそもそもどのようにして結ばれたのか、具体的な例を見てみよう。幕府を創設した源頼朝の直接の先祖として有名な源義家の弟に、源義光(1045〜1127)という人がいた。石清水八幡宮で元服して八幡太郎と呼ばれた兄に対し、三井寺の新羅明神で元服したので新羅三郎を名乗った(次兄の義綱は賀茂二郎である)。彼の子孫からは嫡流の佐竹氏、信玄で有名な甲斐の武田氏、武家礼法の家である小笠原氏、それに先述した平賀氏がでた。義光は北常陸に根拠を置き、それは佐竹氏に継承されていく。

佐竹氏は戦国時代に常陸一国を制圧し、水戸に城下町を建設した。だが、関ケ原の戦いで西軍に属したために減封されて秋田へ国替えになり(領内の美人を根こそぎ秋田に連れて行ったため、秋田美人が誕生したという俗説がある)、江戸時代を生き抜いて明治維新を迎える。とてつもなく長い歴史(事績を明らかにできる点では、おそらく武家で随一だろう)を有する武家の名門である。ちなみにわたしは千鳥ケ淵にある千秋文庫で古文書を読む会を長く催させていただいているが、この文庫は秋田藩佐竹家の文書や遺品を数多く収蔵する。

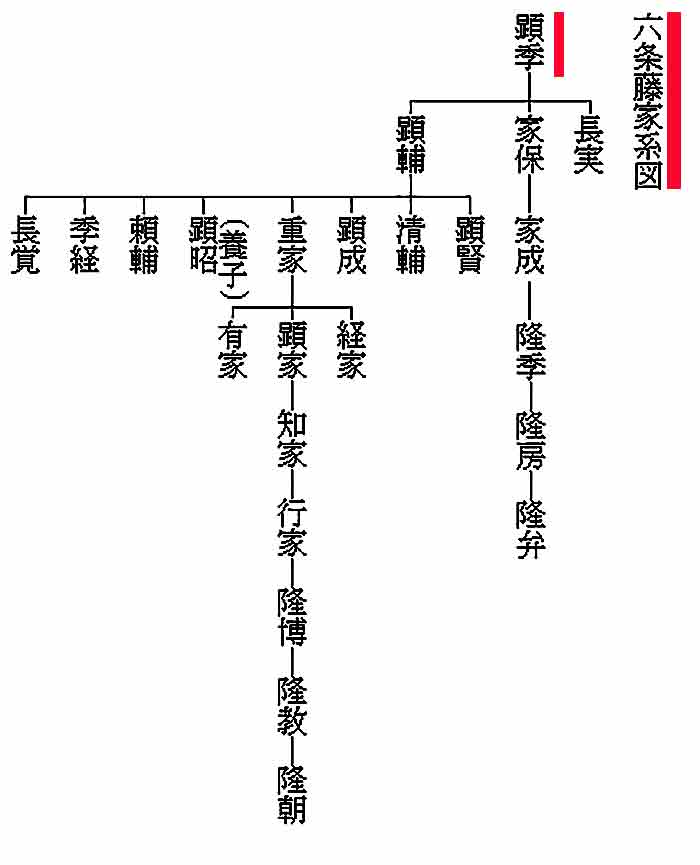

白河上皇の側近、藤原顕季(あきすえ・1055〜1123)という貴族が、陸奥国の菊田荘の領有権をめぐって源義光と争った。この荘園は陸奥国と常陸国の国境、福島県いわき市南部にあって、源義光の本拠地にほど近い。諍(いさか)いの詳しい経過は不明だが、おそらくは常陸北部に密着して勢力圏を築いた義光が、さらに北への進出を図ったものと思われる。藤原顕季は上皇を頼った。ところが上皇はなかなか判断を示さない。不審に思った顕季が尋ねると、上皇の答えは次のようであった。この争い、汝に理があることは明らかである。けれども、いまそうした裁定を下すことが適当だろうか。あの荘園一ヵ所が失われたとしても、汝はさほど困るまい。だが源義光はあの一カ所に命を懸けている(すなわち、「一所懸命」)のだそうだ。道理にしたがって裁いたら、弁(わきま)えのない武士が何をしでかすかもしれぬ、と躊躇しているのだ。どうだ、いっそのこと譲ってやってはどうか。

藤原顕季(あきすえ)はなるほどと思い、上皇の勧めに従うことにした。源義光を自邸に呼び、譲り状を書いて与えた。義光はたいへんに喜んだ。客の座を立って改めて侍所(顕季の家来が控える場所)に座り直し、名簿を書いて顕季に差し出した。名簿はみょうぶ。官位・姓名・年月日などが記される。服従・奉仕のあかしとして、従者から主人へ奉呈される書き付けである。義光はここで、あなたの家来になります、と誓約したのである。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

g.jpg)

.jpg)