コンテンツへスキップ

ロシア、ウクライナへなぜ侵攻?

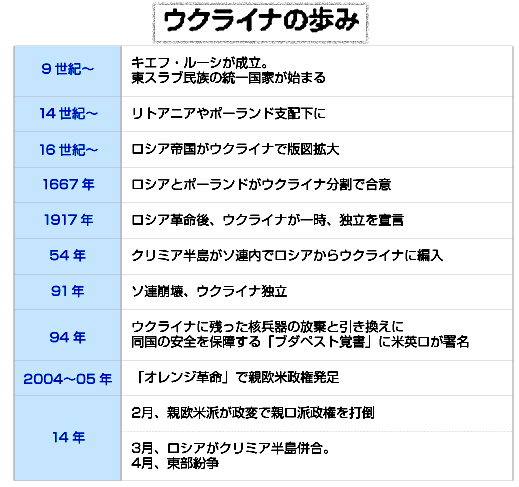

1.ソ連の崩壊で独立、米欧とロシアのつばぜり合いの場に

次の選挙では親ロシア派が政権に返り咲きましたが、14年に親欧米派が親ロシア政権を倒すと、ロシアはウクライナ南部のクリミア半島を一方的に併合し、ロシア系住民の多い東部にも侵攻。ルガンスク、ドネツク両州のうち約3割を親ロシア派が実効支配しました。

2.NATOにウクライナ加盟ならロシア国境に迫ることに危機感

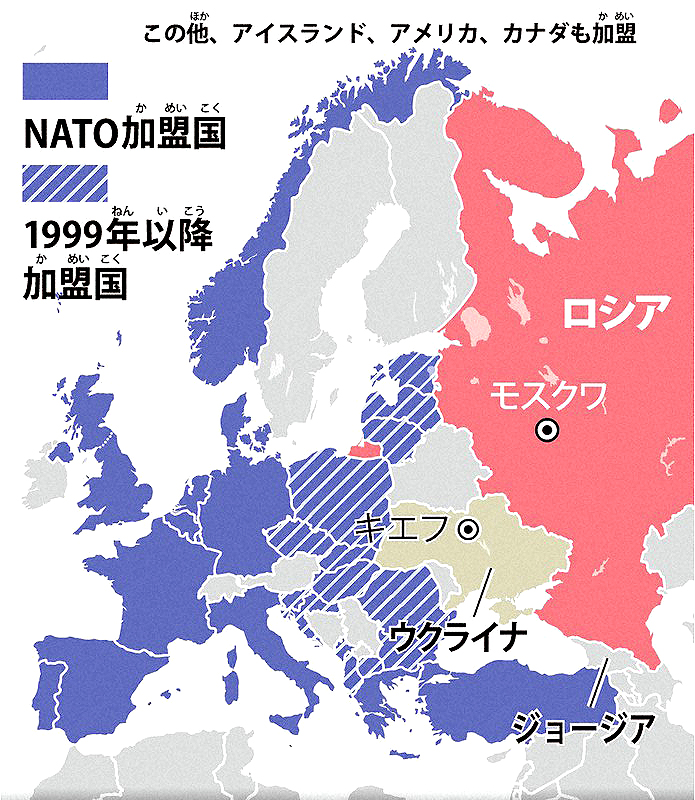

19年に誕生したゼレンスキー政権は親欧米路線をとり、米国や西欧が主導する北大西洋条約機構(NATO)加盟への意欲を公言。親ロシアに戻そうとするロシアと対立が深まりました。NATOには1999年にポーランド、ハンガリー、チェコが、2004年にはルーマニア、スロベニア、バルト3国(エストニア、ラトビア、リトアニア)、プルガリア、スロバキアが加盟。旧ソ連のウクライナやジョージアも加盟を目指しており、ロシアのプーチン政権はNATOがロシア国境に迫ることに危機感を募らせました。

プーチン政権はソ連崩壊後に独立した各国への影響力を強め、かつての勢力圏を取り戻す「大国の復活」を狙っており、とりわけ地域大国のウクライナをベラルーシとともにNATOとの緩衝地帯として重視。NATOが08年の首脳会議でウクライナとジョージアの将来の加盟を認めたことに反発し、米欧にウクライナをNATOに加盟させないことの確約を要求しました。欧米はこの要求を拒み、ロシアは22年2月にウクライナへ軍事侵攻しました。

軍事侵攻したロシアに対し、欧米や日本などは厳しい経済制裁を科しました。ロシア中央銀行が保有する外貨建て資産を凍結したほか、米欧が主導する銀行決済網「国際銀行間通信協会(SWIFT)」からロシアの大手・中堅銀行を排除。ハイテク製品の輸出も禁止しました。外資企業のロシア事業の撤退・縮小も相次ぎ、エール大学経営大学院の調査によると既に600社を超えました。これによって、ロシア経済は急激に収縮しており、世界銀行の予測では22年の実質成長率はマイナス11.2%に陥り、ソ連崩壊の余波に迫る打撃を被る見通しです。通貨ルーブルは急落してインフレも進行。ロシア経済省が発表した22年3月25日時点のインフレ率は前年比15.66%と6年半ぶりの高水準となりました。

3.資源価格の上昇で世界の景気が減速する恐れ——

ロシアのウクライナ侵攻の長期化で、ロシアだけでなく世界の景気が減速する恐れが高まっています。ロシアとウクライナは世界の小麦の3割、天然ガスの2割、石油の1割を供給しています。経済制裁によるロシアからの供給滞りが懸念され、天然ガスや原油などの資源価格が上昇原油の国際指標のひとつである米国市場のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物は3月上旬に1バレル130.50ドルの08年7月以来の高値を記録しました。

小麦も国際指標の米シカゴ商品取引所の先物(中心限月)が3月上旬に14年ぶりに最高値を更新。インフレが加速して個人消費を下押しするとの懸念が強まっています。とりわけエネルギー資源を輸入に依存する国で経済見通しを下方修正する動きが目立ちます。

日本国内でもレギュラーガソリンの店頭価格(全国平均、4月11日時点)は1リットル174.0円と08年以来の高水準が続いています。国が輸入して製粉会社などに売り渡す小麦の価格は4月から前半期(10月期)に比べ平均17.3%引き上げられ、過去2番目に高い水準となりました。日本経済研究センターによる日本の22年度の成長率予測の平均は3月は2.56%で、21年12月の3.03%から減速しました。

Top