コンテンツへスキップ

日本茅葺き紀行

■日本茅葺紀行

■日本茅葺紀行

■いま茅葺き、生きものたちとつながる風景を取り戻そう

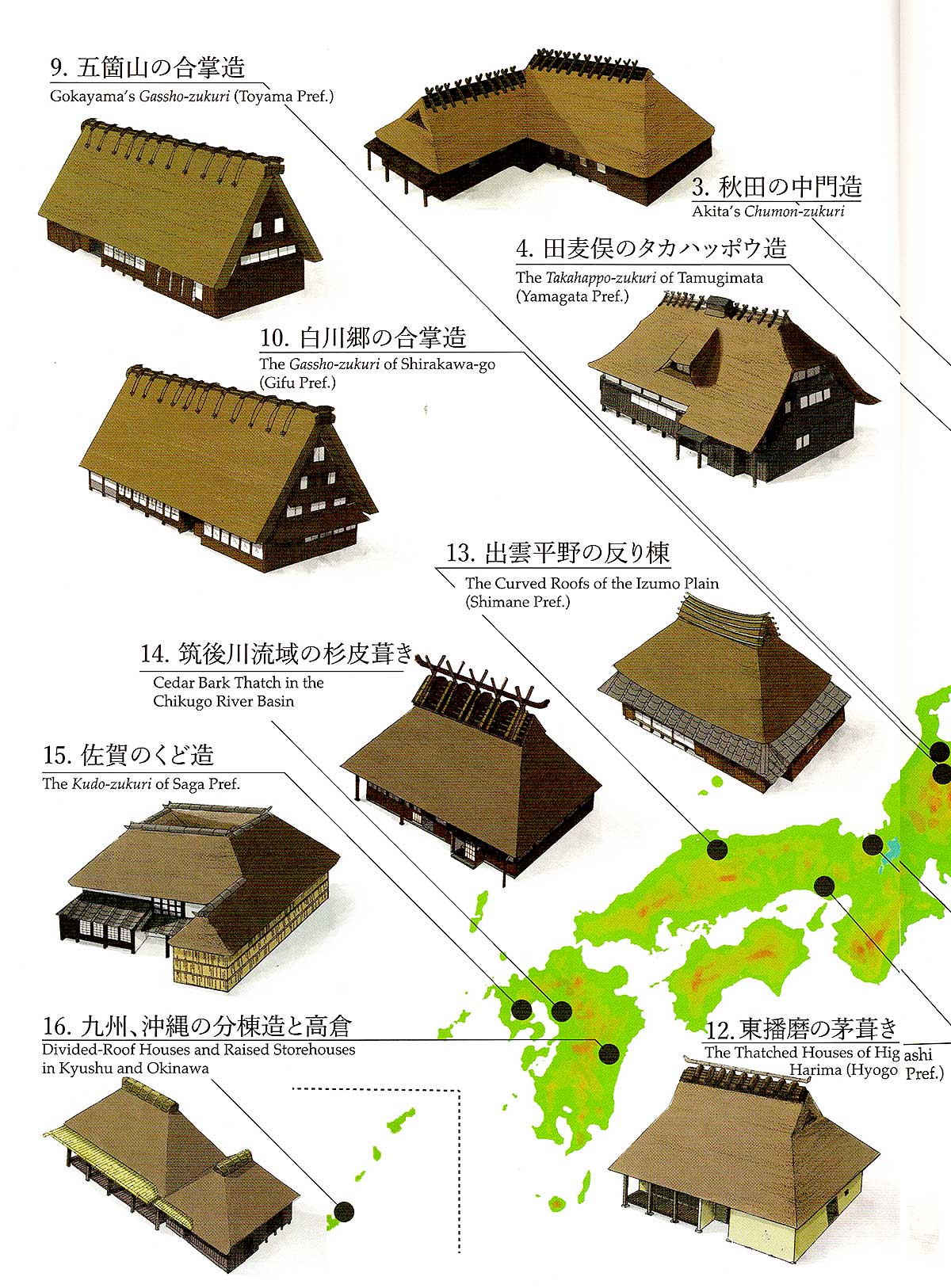

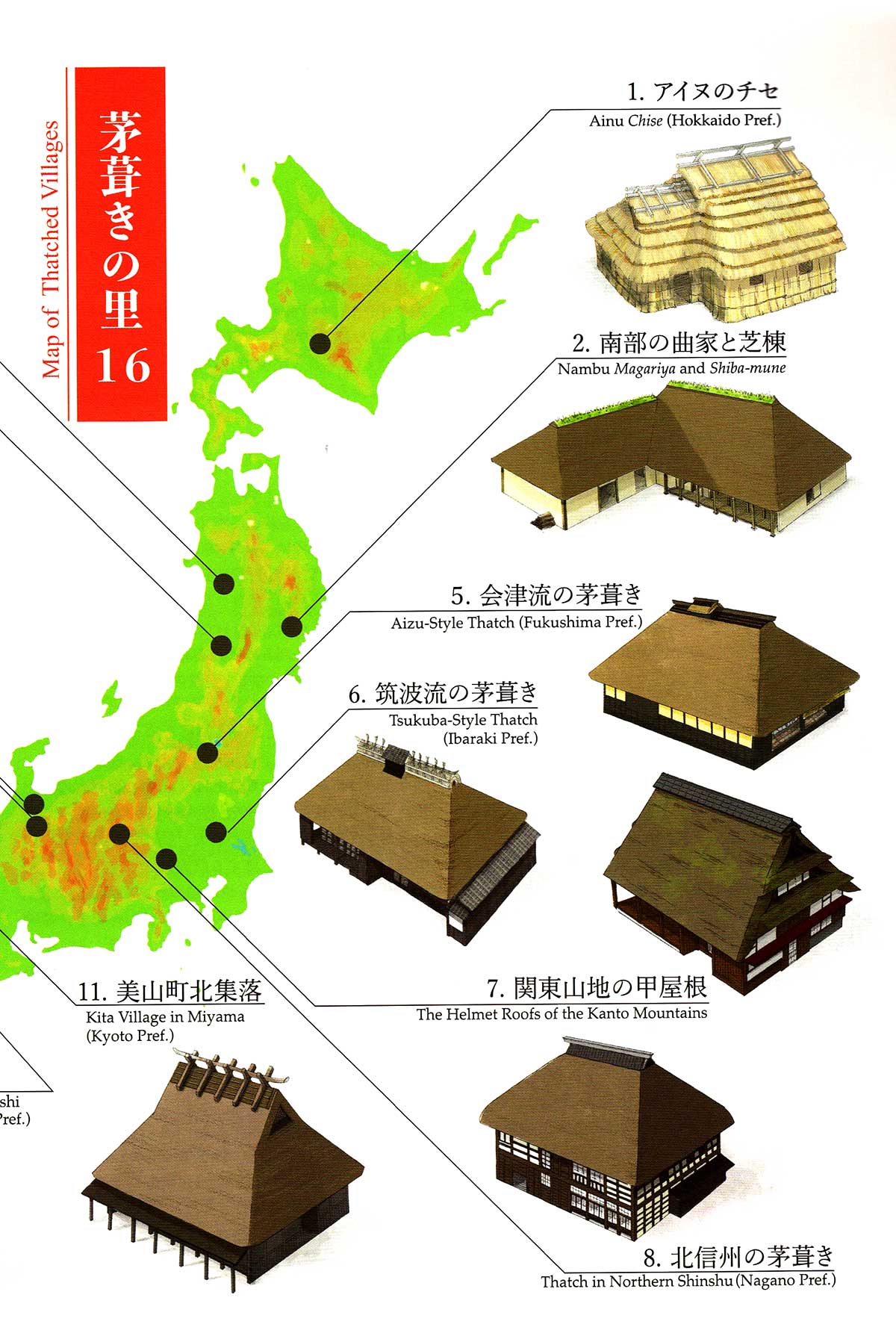

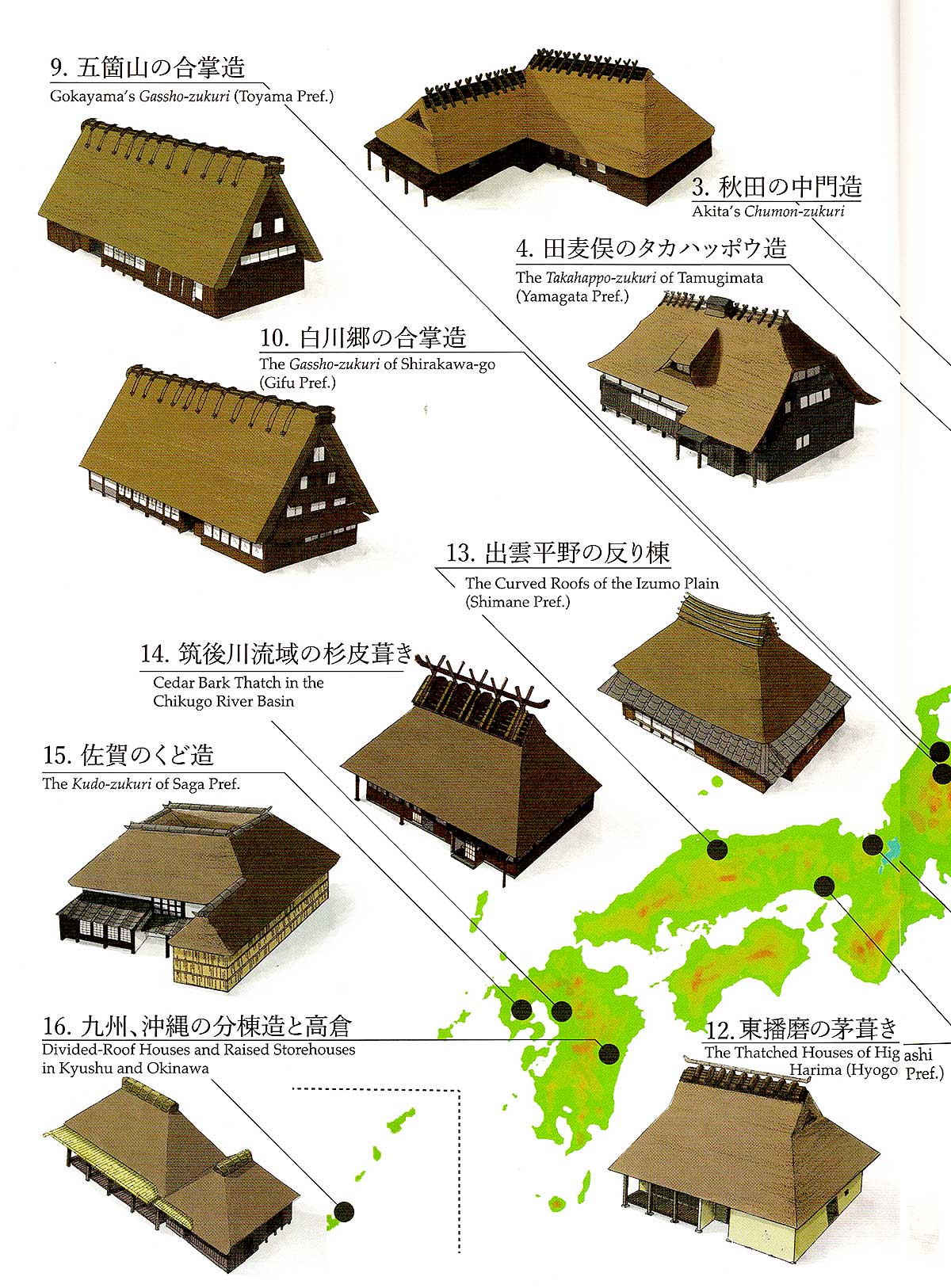

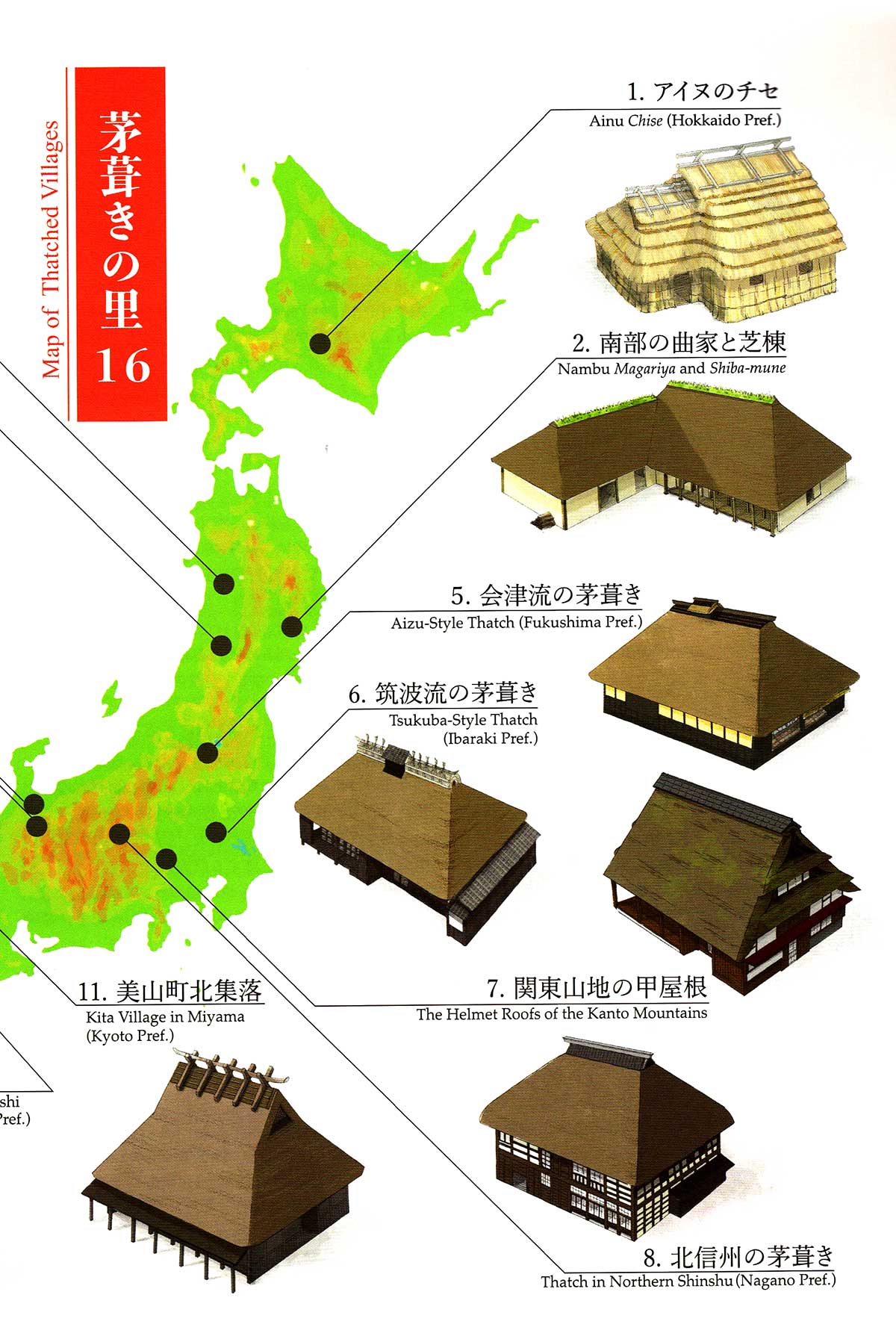

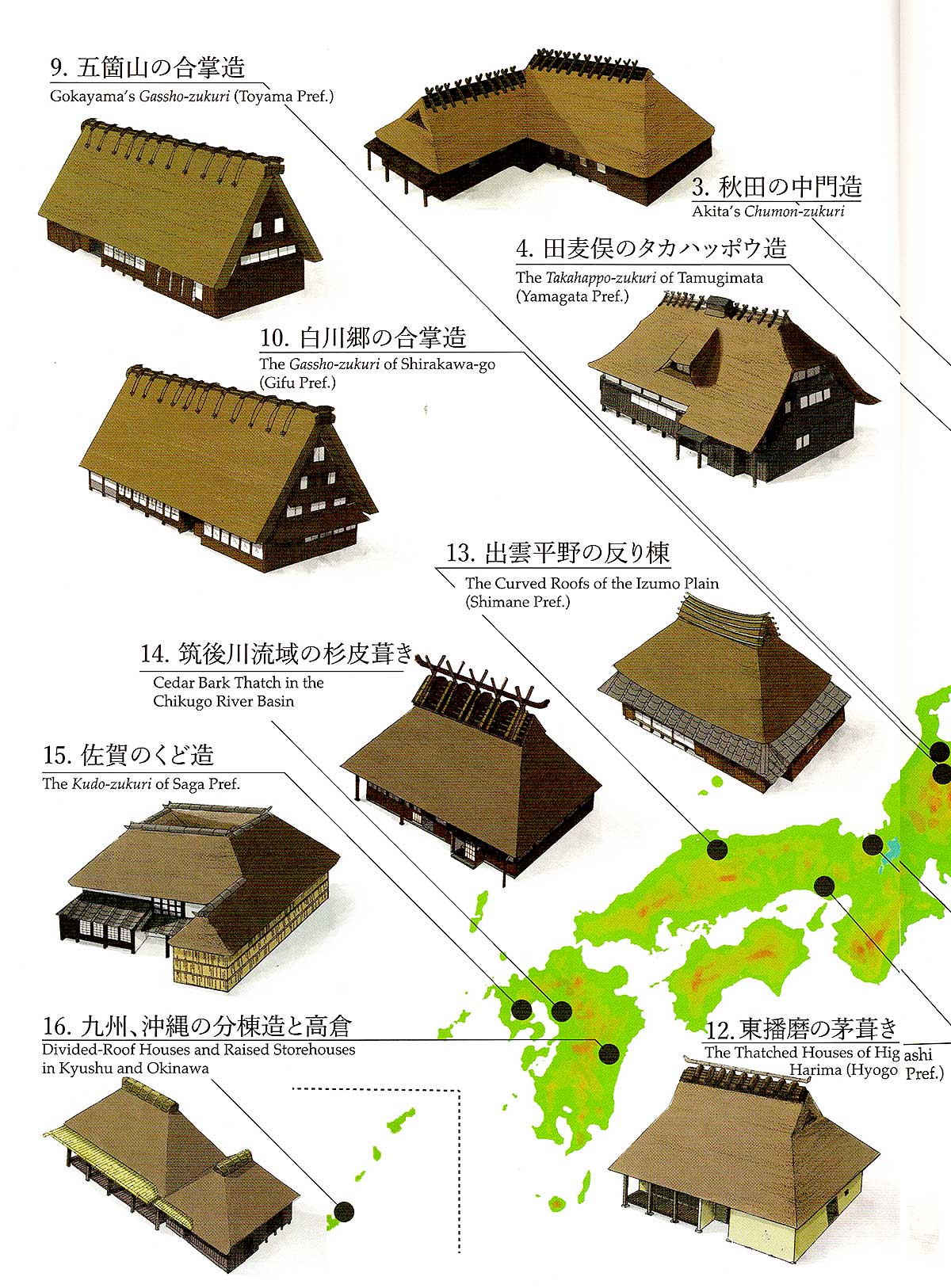

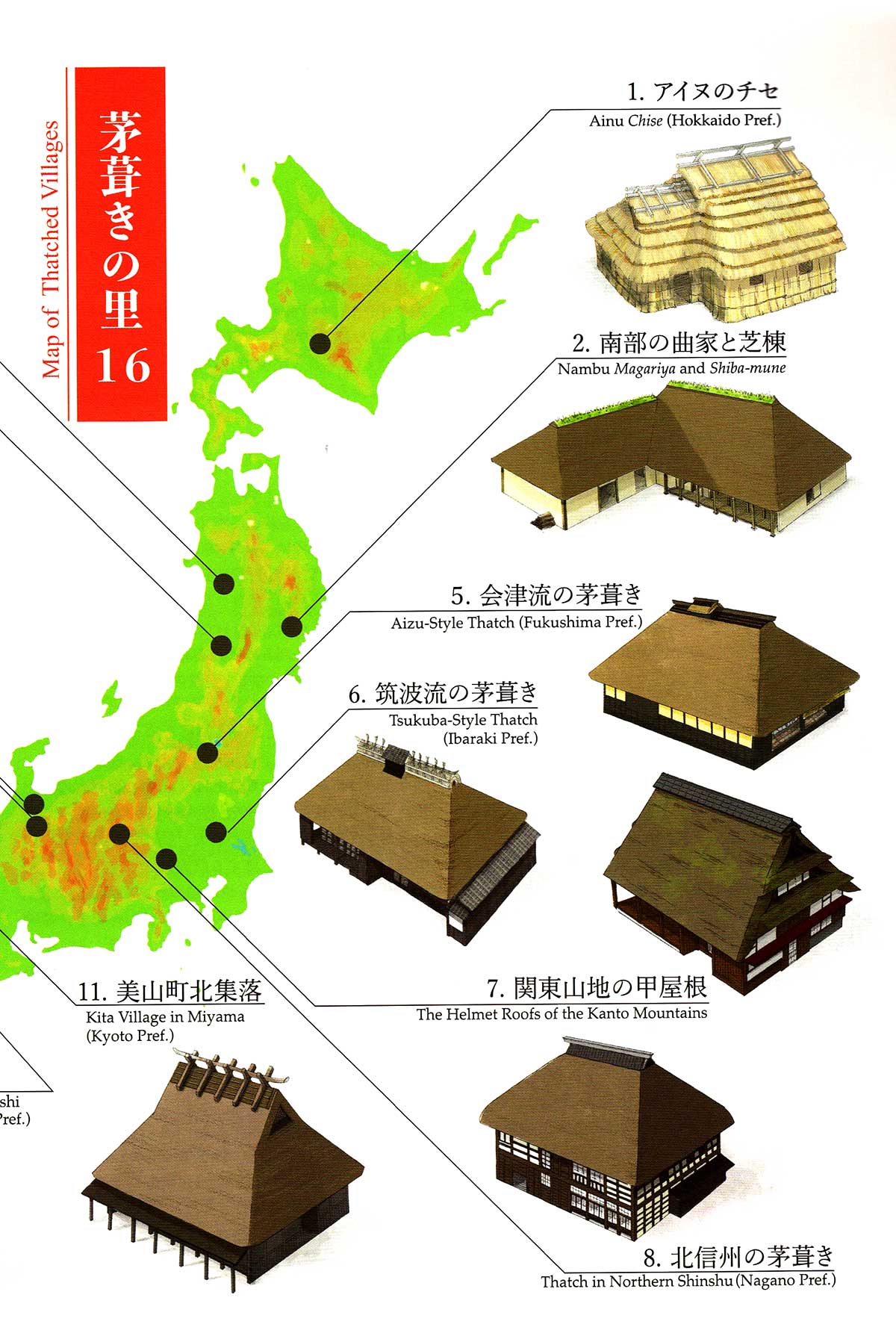

北海道から沖縄諸島まで南北3000kmに渡る日本列島には、その多様な気候風土や地形に適応して、地域色豊かな茅葺き民家が発達している。

それは、稲作農業を基盤としながらも、その地域の独自の生業の中で、茅の資源を大切に使うように技術が工夫されたものでもある。

茅とは、屋根を葺く植物の総称であり、ススキ、ヨシなどのイネ科の多年草や笹、竹など地域によってさまざまな植物が選ばれてきた。また、小麦ワラや稲ワラなどのように穀物生産の過程で生じる殻も利用されてきた。

これらのイネ科の多年草は、毎年刈り取ることでその生育環境が維持され、再生産の持続可能な資源である。しかし温暖で多雨な日本では、茅刈りをやめると草原は森林に戻っていく。茅を刈ることではじめて茅場は維持されるのである。

茅として最もよく使われるのがススキであり、次いで低湿地ではヨシである。これらの茅は、屋根を葺く資材であるとともに、牛馬などの家畜の飼料や敷革、田畑の緑肥、さらにスグレや炭俵などさまざまな生活用具をつくる材料としても重要な資源であった。そのため農村では、周辺の里山に広大な茅場、草刈り場を確保して、そこでの茅刈りが農家の暮らしの基本的な作業であった。

まっすぐで良質な茅は屋根に、太くて長いものはスグレに、曲がったり折れたりしたものは牛馬の飼料や敷革として、用途に応じて無駄なく使われてきた。葺き替えのときに生じる傷んだ古茅は、全て田畑の肥料となり、また牛馬の飼料や敷革となったものも、有益な堆肥となった。このように農家で刈り取った茅は、さまざまな用途に使われるが、最終的に全で肥料として農業の持続的な生産を支えたのである。すなわち屋根を茅で葺くということば、農業の営みそのものであったといえる。

茅葺きはそもそも村人が共同で葺くかたちが基本であり、ユイと呼ばれる相互扶助のしくみが各地に見られた。軽くて扱tlやすい茅は、誰でも運搬加工ができ、特別な道具がなくとも縄で結んでとめることで屋根は葺ける。一一部が傷削ま茅を差し込むことで修理も容易である。大きな屋根も互いに助け合えば葺くことも難しいことではなかった。このようなユイによる屋根葺きは、白川郷のように今日まで受け継がれてきた地域もある。その一方で、農家の生業が多様化して、養蚕や畜産などの別業が盛んになF)、農村が経済的に豊かになると、屋根を葺く職人が現れる。茅葺き職人は、集落を越えて屋根を葺き、各地を渡り歩く出稼ぎ職人集団も生まれた。その中で職人同士の技術の交流や切磋琢磨が生まれて、茅葺きの技術は大きく向上した。茅葺き専用の道具も開発された。こうして畜産業を営むための曲家や中門造、屋根裏で養蚕をするための甲造などが、このような職人の高い技術によって創意工夫され、地域色豊かな茅葺き民家の花が開いたのである。

このような茅葺きも農業の近代化が進む中で、その時代を終える。

茅場や草原は、明治のはじめ頃には国土の30%を超していたが、今日ではその多くが失われ、わずか2〜30。に減少したと推定されている。20世紀初頭には、農村のほとんどが茅葺き民家であったが、戦後の近代化の中で急速に姿を消し、その数も往時の2〜39占に減少している。このように茅葺きは農家の屋根であり、農業の近代化とともに茅葺き屋根が失われたのは避けることのできない流れであった。農業と切F)離して屋根だけのために茅を刈るのは効率が悪く、茅葺きは手間がかかるだけのものとなり、農家の重荷となって姿を消していった。

茅場や草原とともに茅葺きが姿を消すと、日本の農村や里山の環境に大きな変化が生じた。琵琶湖や霞ヶ浦などの日本を代表する湖では、ヨシを刈らなくなったために、ヨシ原は減少した。湖の水質汚染が進み、豊かな水生生物の環境も失われた。また、野山の草原の消失により、そこに生息する草原性の生物の多くも絶滅危惧種としてその存続が危惧されている。例えば、春の七草、秋の七草など、日本人が親しんできた植物は、全て茅を刈ることで維持されてきた草原に咲ぐ草花である。また蝶やトンボなどの昆虫やそれを食する野鳥などもその棲家を失い、絶滅の危機にさらされている。近年、生物多様性の維持の観点からも、茅場、草原の環境としての価値が見市されているのである。

今日、茅葺きの民家が歴史的文化として見直され、観光資源としても注目され、その再生を望む声が高まっている。茅葺きが本来農業の営みそのものであったこと、そして里山の環境と一体となって美しい風景をつくってきたことを考えれば、その連携の中で、茅葺きの再生を目指すことが重要である。

古来より日本人は自然の恵みに生かされ、その持続が叶う暮らしを営んできた。その生きものたちとつながる風景、そして環境の時代の象徴として、茅葺きはよみがえる。

築約150年の主屋の小屋組(2013)筑波山麓の豊富なマツの材を活用して、二重、三二重にマツ梁を組んで広い土間空間を支える

▶︎筑波流の茅葺き

筑波山麓の農村集落は、里山の資源と温暖な気候に恵まれ、稲作と合わせて小麦の二毛作、それに加えて果樹や園芸作物など多様な農業経営が営まれてきた。その経済力を背景に、会津地方からも茅葺きの出稼ぎ職人が多数出入りし、地元の職人と競合して切磋琢磨された結果、筑波流茅手が生まれた。

主屋のほかに、書院と呼ばれる離れがあり、離れは客間であると同時に、老夫婦の居室としても使われる。そのほかに、納屋や倉や長屋門も茅葺きであったので、屋敷内には数棟の茅葺きが群を成した農村景観をつくりあげている。また、筑波IUからの季節風をよけるために、北西側には屋敷林、隣地との境界や南面はイグネと呼ばれるカシやモチの垣根で囲われ、それらと茅葺き屋根が調和した美しtl風景が特色となっている。

戦中戦後の食料増産の時代には、二毛作として小麦栽培が奨励され、農地が拡大され茅場が減少した結果、多くの茅葺き屋根は小麦ワラで葺かれた。小麦ワラは茅に比べると耐久性が短く、頻繁な葺き替えが必要となるが、それを支える職人集団が腕を競い合い、日本でも有数の技巧的な技が発達したのが筑波流の茅葺き屋根である。

また、小麦ワラ葺きの頻繁な葺き替えは、大量の古茅肥料をもたらし、それが農業生産を高める好循環を生み、「屋根を葺けば米がとれる」といわれてきた。

”環存会と市民ボランティアが毎年3日間、延べ100〜200李.茅刈りが行われている

コマルキ屋根を葺くために茅を束ぬ直す 穂先をあわせて束ねてふたつに切った胴切りと呼ばれる切り茅をこしらえる様子垣根には長い茅と切り茅を交らこに重ねて葺く

▶︎筑波山麓の茅刈り

筑波山麓でも近年茅葺き民家が減少した結果、里山の茅場はほとんど失われている。その存続を救ったのが、筑波研究学園都市の研究所に自生した茅場である。研究所では、地下に設けた実験施設の保全のために、毎年地上の雑草や雑木を駆除した結果、良好なススキの茅場が生まれた。

そこで、やさと茅葺屋根保存会では、残された茅葺き屋根を守るために、茅場としての利用を研究所に求め、研究所も地域の文化を守るためと茅の有効利用をはかるため、茅場としての利用が実現し、茅葺き所有者や地域住民による共同の茅刈りが毎年継続されている。

茅束のマクラでキリトビの小口を大きくせ 出して誇張したタコドメ

茅葺きを火から守る祈りが込められ龍の文字が刻まれる

▶︎竹筆巻きとキリトビ

この地域の棟は、棟茅を高く積み上げて竹筆で巻いてつくられる0その様の小口を切ってとめるという意味で、キリトメ転じてキリトビの棟と呼ばれる。稲ワラを高く積み上げて棟の端を反り上げて大きな小口をつくり、それを杉皮と竹で巻いて補強する。

その様の小口に屋根バサミで文様を切り込み、墨入れ彩色を施して装飾的に小Hを飾るのである。装飾の文様としては、「寿」などの吉祥文字や、火除けとしての「龍」、「水」などの文字が刻まれるほかに、松竹梅、菊水などの縁起の良い文様も描かれる。この地域の屋根は素朴な寄棟の形式であるが、棟を高く反〜)上げ、その小口が屋根全体を引き締め、遠くからもその文様が楽しめるのである。

▶︎軒付け トオシモノ

筑波流茅手の技の特徴のひとつに、幾層にも葺き重ねられた軒付けトオシモノがある。トオシモノは、最下層に稲ワラを敷き並べ、その上に古い茅、新しい茅、そしてまた古い茅、新い1茅として縞模様をつくり、軒裏を美しく飾ると同時に、古茅を再利用する技でもある。その層は、3層、5層から9層まで奇数でつくられ、層が多いほど手間がかかる高級な屋根とされる。

この軒付けの上に杉皮で防水をし、その上に水切り茅を葺き重ねて軒付けが完成する。杉皮から下の部分は、基本的には葺き替えることはなく、水切り茅から上だけが葺き替えられる。この軒付けに屋根全体の半分の手間がかかるといわれるほど丁寧につくり、また長くもたせるのである。

霞ヶ浦湖畔の野焼き(茨城県稲敷市、2003)ほかの植物の侵入を防いで良質な茅を維持するために毎年3月に行われてきた

シマガヤの茅束

▶︎シマガヤ

シマガヤとは、霞ヶ浦の湖畔全域に自生する草であるクサヨシやカモノハシやチゴザサの茅の総称である。丈は0.7〜1.6m程度と短いが、茎は細く中空で上質な茅として利用されてきた。このようなシマガヤとヨシ原が混じる草原はヤーラと呼ばれ、この湖岸の原風景であった。現在は干拓や護岸工事によって、ヤーラの多くは失われたが、一部数haで今日も茅刈りが行われ、地域の茅葺き屋根に葺かれてtlる。平坦な茅場であり、また細く短い茅なので、稲刈り用のバインダーで効率よく刈り取ることができる。

毎年春に火入れが行われ、良質な茅が再生産されてきた。このヤーラが失われその茅刈りも減少したことによって、霞ヶ浦の水質が悪化し、ヨシ原に生息する希少な動植物も失われ、その保全と再生のためにもヤーラと茅葺き屋根の復活が求められている。

170p

▶︎ススキ

日本全土の日当たりのよい平地から山地に生息する。茎は根元か.三lまって株立ちして高さ1〜2m。菓は長さ50〜80cmと長い。花穫=二き〜10月に出て、尾花と呼ばれる。茎には綿状のものが詰まってい三【茅肯きの材料として、普遍的で最もよく使われる。本州の東北南部から近畿北部までの日当りのよい標高の高い山地の笠原に群牛する。葺は株立ちし、高さ0.8〜1.8m。葉は広線形で無毛こ8〜10月に軸からやや掌状に数本の花穂を出す。茎は細くて中空な− ̄で、水切れがよく、耐久性のある茅として珍重される。ススキをオオナヤ、カリヤスをコガヤと呼ぶことも多い。中部I11岳地帯から北陸地方√多雪地帯で茅としてよく使われる。オギ(ねよU本全土の水辺や池畔に生える。根茎が長く横にのぴ、茎は1本ずつ立っていてススキのように株立ちはしない。高さ1〜2.5m。花穂の時期は9〜10月で、ススキに似ているが色は銀白色を帯びる。茎は巾空で硬くてしなるので、軒や隅などの補強に使われる。葦(ヨシ)れs九=Reed)葦(アシ)は恋しに通じるのでその対語として善し(ヨシ)と呼ばれるようになった。口木全十の水辺に群生し、高さ1〜3m。直径2cmにもなる太い枇茎が地中を長くはう。8〜10月に淡紫色から褐色の花穂が見られる。茎は中空で硬くてしなやか。茅として水切れがよく耐久性が高い。茅葺きの材料として、ススキに次いでよく用いられる。特に低子罷地では、ヨシ葺きが多い。屋根葺き材のほかに古来よF)ヨシズ、スタレなどの材料としても使われる。

Top

■日本茅葺紀行

■日本茅葺紀行

■日本茅葺紀行

■日本茅葺紀行