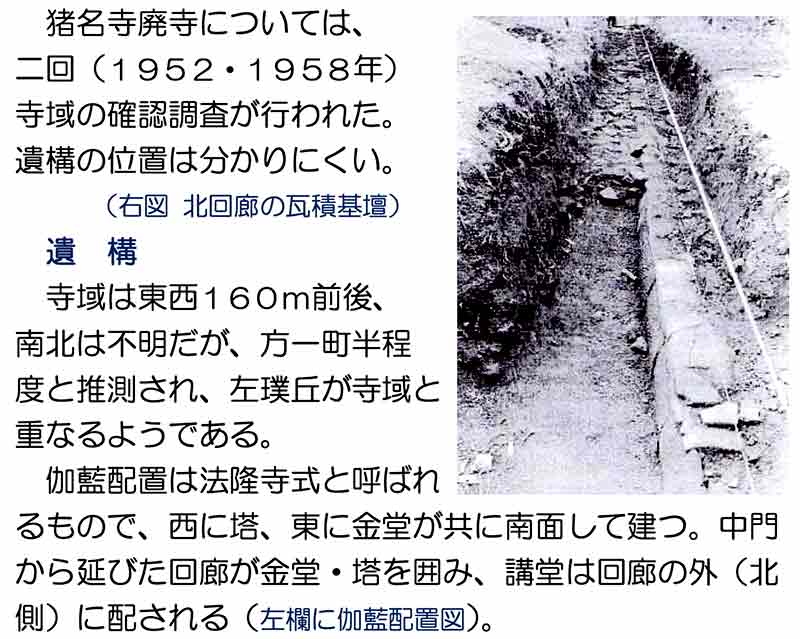

■古代建築とその職能の歴史について

松村 淳

ここでいう建築界とはピエール・ブルデューの提唱する「界champ」の概念である。この概念で分析する予定の建築界とは明治維新以降に生成したものと考えている。明治政府の推し進める富国強兵・殖産興業政策の一環として、工学寮につくられた工部大学校を拠点とし、欧米より、冶金や化学などと同じくして、建築術も伝えられた。教育に当たったのは高額の報酬で招かれた技師たち(お雇い外国人)であった。

彼らによってもたらされた建築術は、西欧風の建物の設計と施工の技術であった。「アーキテクチャ=建築」「アーキテクト=建築家」という概念は確かに明治に輸入されたものであったが、明治以前にも建物は建設されてきたし、それを建設するプロフェッションとしての大工や工匠が存在していた。明治以降にこのような前近代の建築生産システムが全滅し、すべて欧米に範をとった建築術へと変更されたのでは決してない。大工が建物の設計施工を請け負う業態も依然として残っているし、寺社仏間は古来より続く宮大工が連綿とその営繕を請け負っている。つまり、現在の日本の建築界は古来より続く、日本独自の建築生産システムと明治時代に導入きれた建築生産システムとが併存している状態が続いているのである。

そうした事実をふまえると、改めて日本古来の建築生産システムを概観しておく必要性が明らかになってくる。

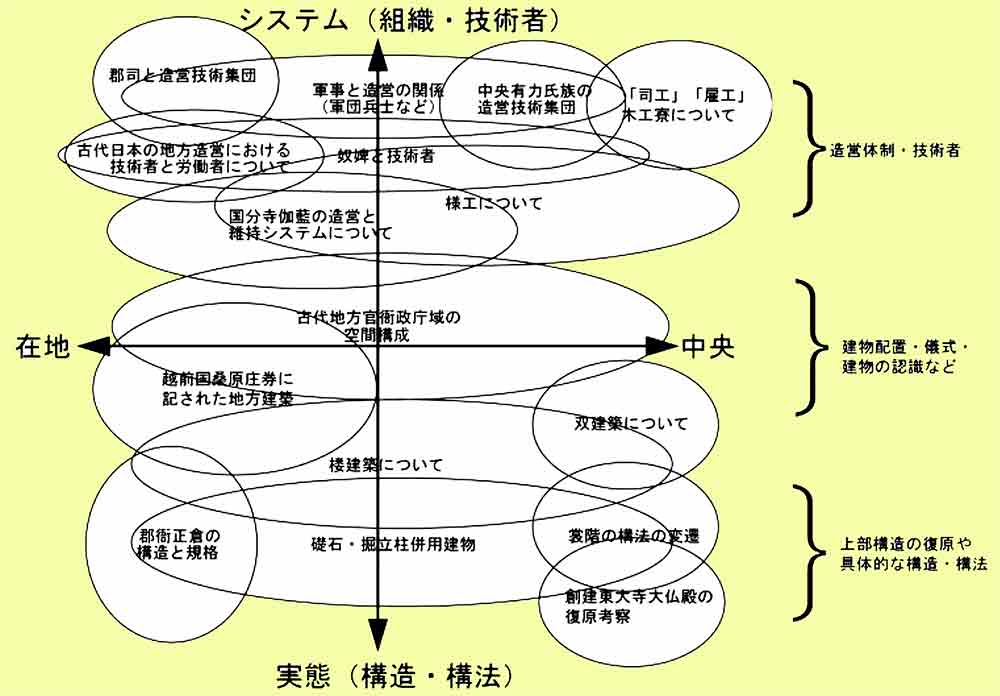

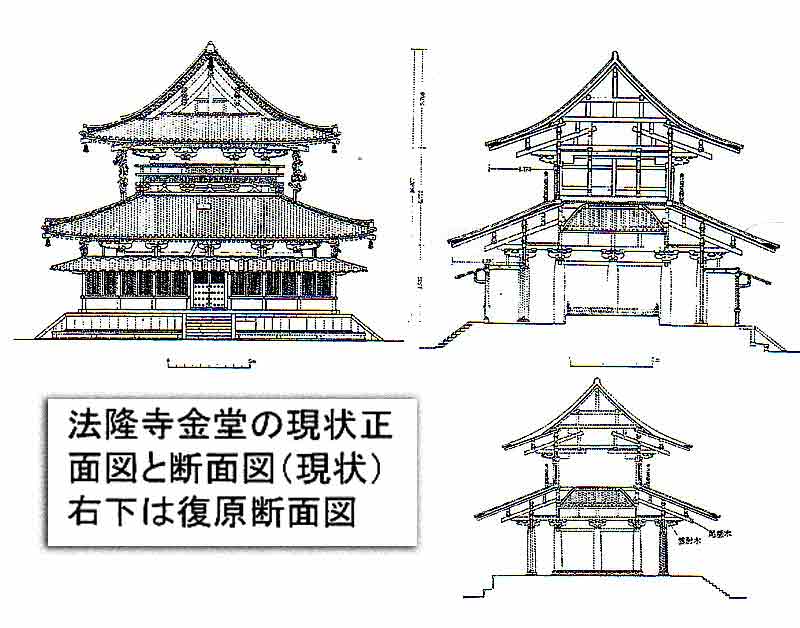

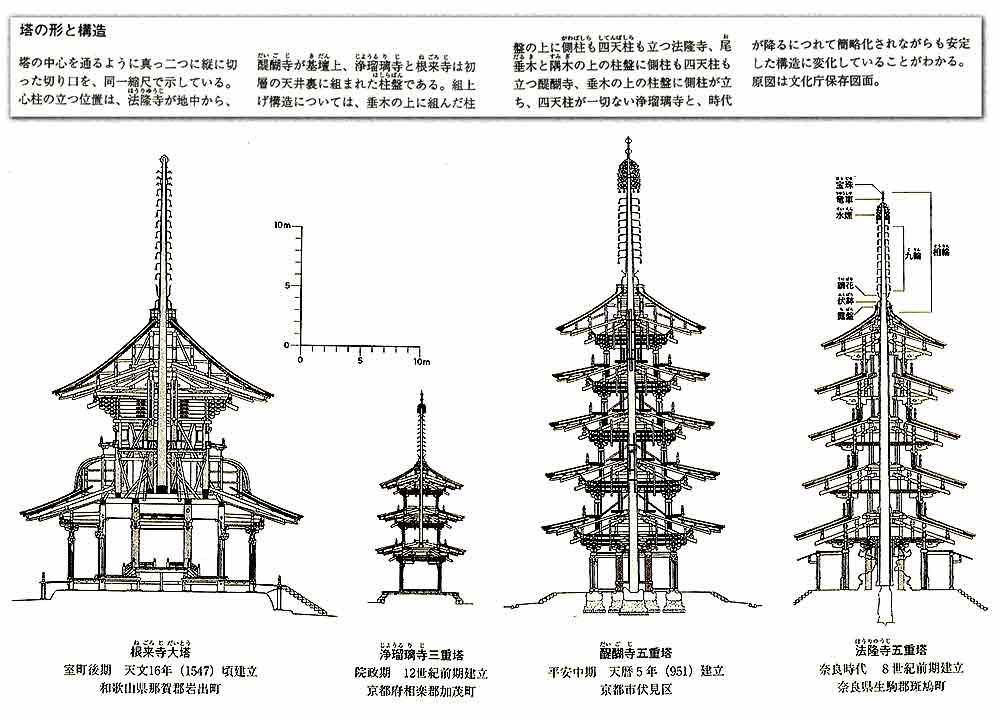

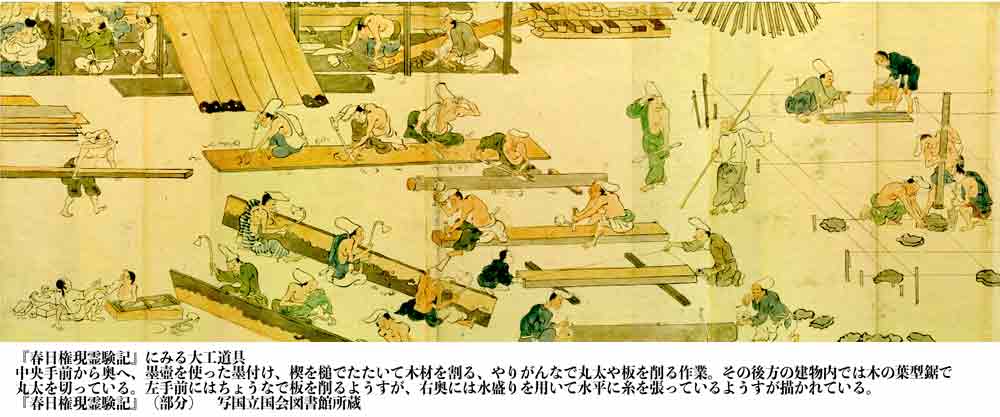

建築史は日本の文化史の中で決してその扱いは小さくない。むしろ大きいと言ってもよいだろう。しかしながら、そこに展開されている記述は「大仏棟」「天竺様」などといった「建築様式史」である。ある建築が「誰の命令によって」造られたかについては述べられているものの、それがどういう工匠の手によって、どのような生産方法において造られたのかについての記述はほとんどないのが現状である。

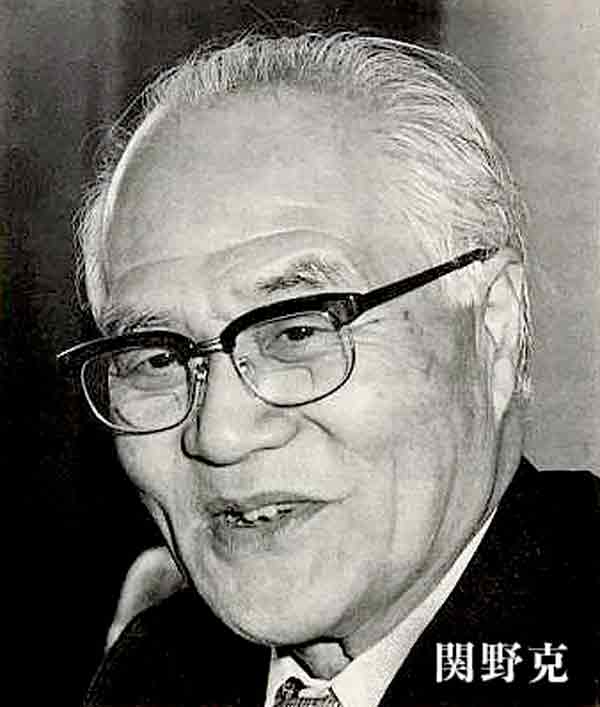

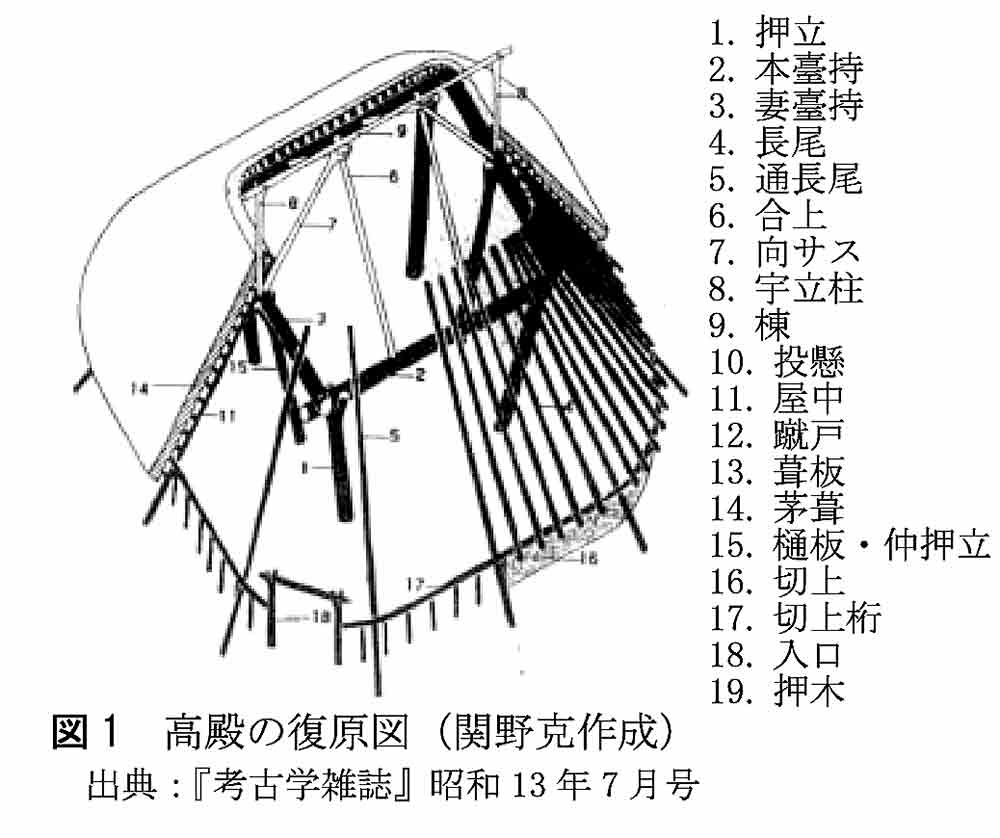

建築史家の関野克は1947年に著した「登呂遺跡と建築史の反省」と題した論考の中で、建築史が様式の歴史に陥ってしまっていることを以下のように喝破する。

このはなばなしい様式の繒巻(絵巻物)の展開こそは従来の建築史の基盤であった。しかもその陰に多数の住宅建築は同じ金属の道具を用いる木工技術によるものでありながら、無意匠的存在として従来の建築史の中にはいることは出来なかったのであった。様式の繒巻をのみ愛するものは建築史に法隆寺、伊勢神宮や茶室を期待し、所謂意匠に沈潜し、人間の合理的所産であり、時代とともに偉大となるべき技術の墓場となるだろう。様式史が建築の墓場であると悟ったとき、始めて様式史は技術史と同じく建築史の基盤のうえにたつことが許される(関野克1947p.5)。

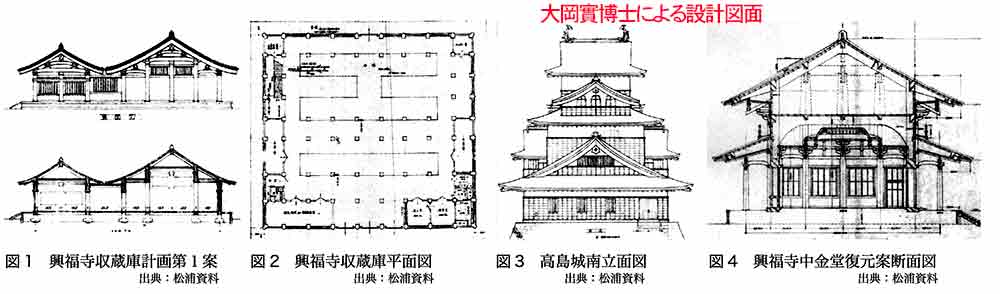

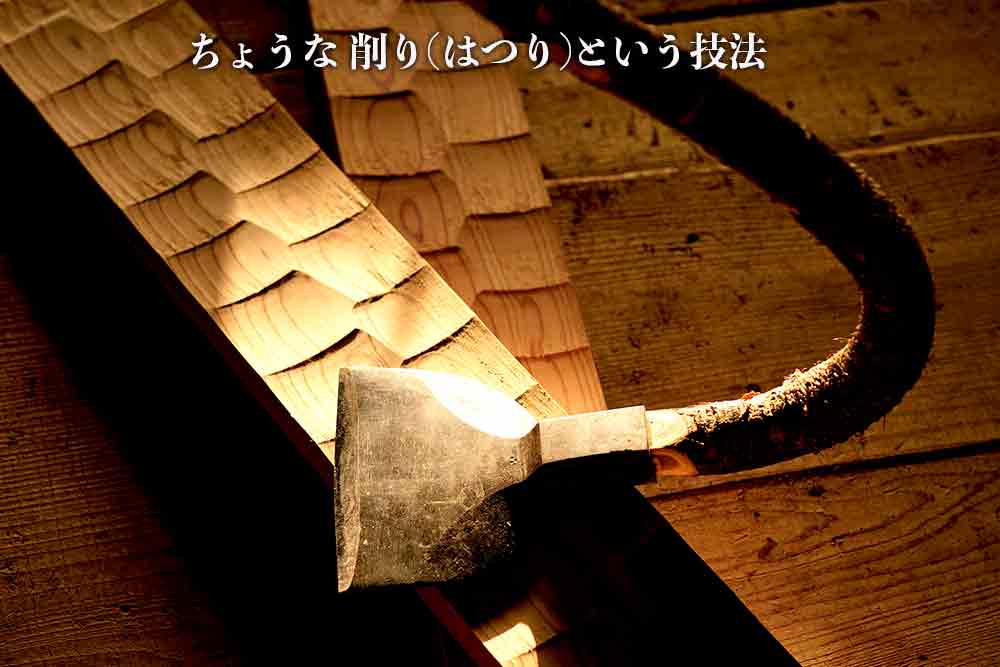

建築史が様式更に比重を置いたものになっていることをきわめて厳しい言葉で糾弾し、技術史の重要性を説いている。関野がここで技術史の重要性を説いているのには大きな理由がある。それは関野が登呂遺跡を調査した時に発見した以下のような事実である。 私が登呂遺跡を訪れとき、何よりも驚いたことは、金属器「おそらく鉄器」による木工技術の進歩であって、従来弥生式時代について夢想すらしなかったところである。大岡實博士・浅野技師は法隆寺の木工技術と比して大差ないと言われている。

私が登呂遺跡を訪れとき、何よりも驚いたことは、金属器「おそらく鉄器」による木工技術の進歩であって、従来弥生式時代について夢想すらしなかったところである。大岡實博士・浅野技師は法隆寺の木工技術と比して大差ないと言われている。

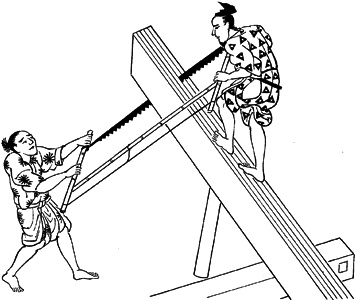

(中略)日本の建築が木造建築に終始し、僅かに道具として近世竪挽きの大鋸と鉋が付加されたに過ぎないことを思うとき、歴史時代の様式の多彩にも似ず、技術の遅々として容易に進歩しなかったことがわかる(関野1947)。

登呂遺跡に使われた技術が、法隆寺に使われたそれと大差がないということは別の学者も指摘している。中川武は法隆寺に動員されている技術を「金具や瓦、石などの建築としては新しい素材や技術も、古墳時代の剣や銅鏡をつくる技術、須恵器を焼く技術、古墳を築造する石工の技術としてすでにあったものを転用したものであった」(中川1987)と述べている。

これらの事実は、登呂遺跡の建築群を築いた工人の技術の先進性を表すと同時に、建築技術がそれ以降ほとんど進歩しなかったこともあらわしている。

目を奪われやすい様式に傾注するのではなく、背景として沈潜しがちな技術に目を向けよという関野の指摘は正しい。しかし、ある様式の背後にある技術を描き出すだけでは、建築史をひとつの社会史として再構成しようという本稿の試みをまっとうすることはできない。

建築物の生産には建物の設計からはじまり、建築材料の調達、加工、施工のための人員の動員とその教育など、高度な分業とその統合のためのシステムが必要である。しかも、使える技術的資源はきわめて限られているのである。そのような状況下で人々はいかにして、巨大な伽藍を持つ寺院建築を数多く作ることに成功したのだろうか。

大和朝廷成立前後までさかのぼり、日本における建築生産システムの起源にせまりつつ、古代から中世以前までを対象とした建築生産と職能の歴史を振り返りつつ、その歴史的変遷を記述する試みである。

■日本古代の建築生産システム

▶︎その起源

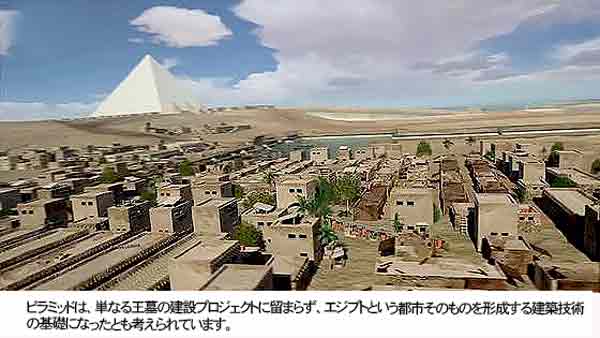

洋の東西を問わず、文明の黎明期には巨大な建築物が建設された。それはしばしば「王や皇帝」の権力の象徴であったと語られる。エジプトのピラミッドなど現存するものも少なくないが、アレクサンドリアの大灯台やバビロンの空中庭園など、伝説の中に謳われる巨大建造物はいまでも我々のロマンを掻き立てるのに十分である。

それらは王の絶対的な権力に服従させられた奴隷労働によって成立したと長い間考えられてきた。しかし、現在では、例えばエジプトのピラミッドの建設工事は農閑期の農民に与えられた公共工事であるとの考え方が定説になってきていることにも象徴されるように、ある程度の規模を持つ建築物の建造の背後には高度な人民の統制/動員システムが働いていたとみるべきなのである。つまり、巨大建造物は、それを構築した文明が相応の人民統制/動員システムを整えていたことの証左である。

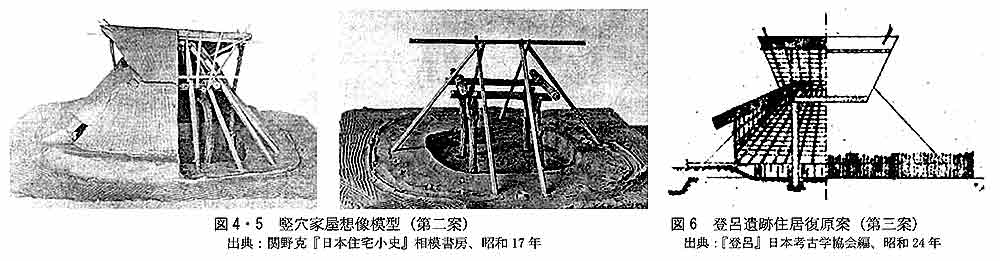

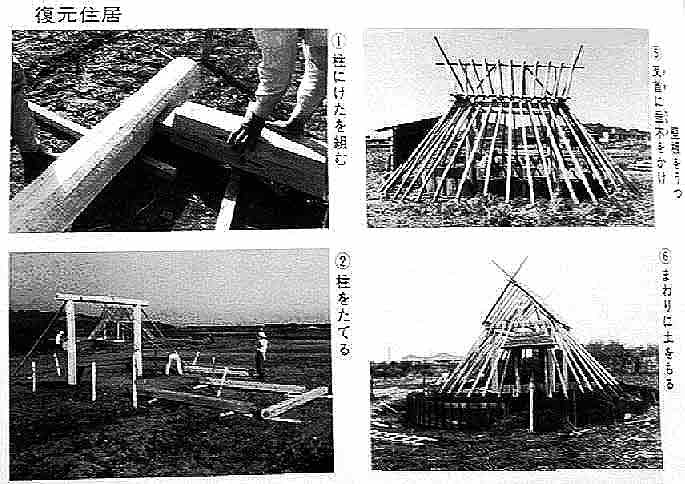

さて、日本における建築史をどこまでさかのぼるのかは、重要な検討事項である。一般に、常設の建物が現れたのは狩猟採集型ライフスタイルから定住型ライフスタイルが定着した弥生時代である。おそらくそれらはムラ人が協力し合って建造したものであり、建築を専門としたプロフェッションの指揮監督のもとに建てられたものではないからだ。

初期の極めて簡単なつくりの建物なら、素人が力を合わせて建設することが可能であっただろう。しかし、建物が住宅のレベルを超えて、巨大化複雑化すると専門の職能の存在が必要になる。それでは、いつ頃から建物の建築を専門にした職能が出現したのだろうか。 日本における最初の建築技術者の名は日本書紀にみることができるという。建築評論家の川添登は以下のように記述している。

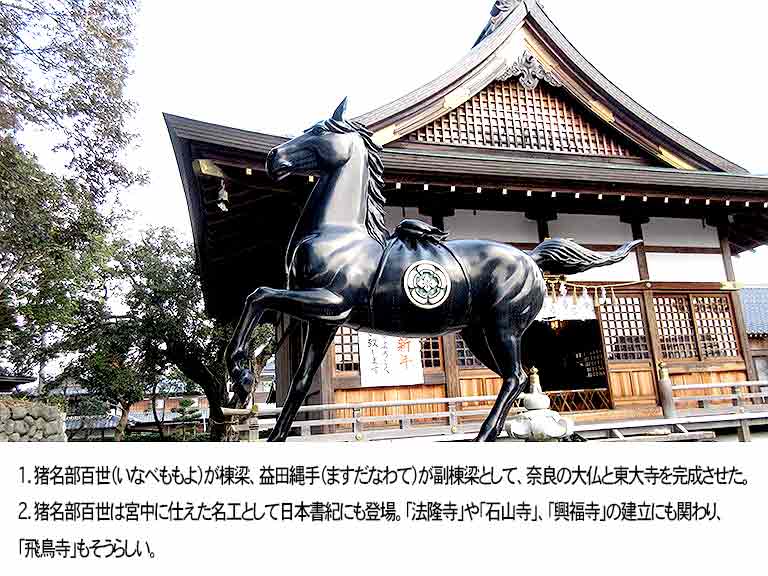

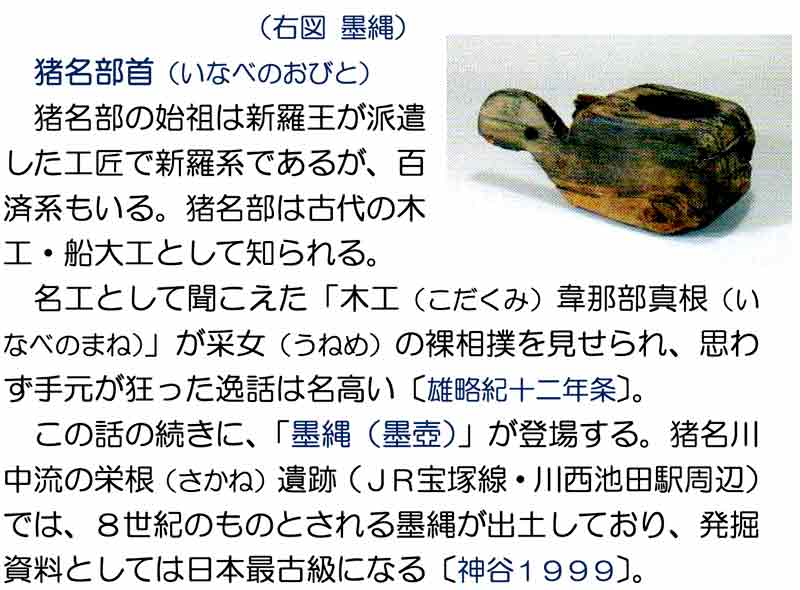

猪名部真根(いなべ の まね、生没年不詳)という大工は石をあてて斧で木材をけずり、終日けずっていても石に刃をあてて傷つけることが絶対なかったといわれ、また闘雞御田(つげのみた・猪名部御田)は、日本で初めて楼閣をつくり、そのかどのに登って上を走ること飛ぶようだったというが、ここに当時の人たちがかれらの高度な技術を驚嘆の眼をもって眺め、同時に人を驚ろかす大木造建築の建設が行われたことを推察させる(川添1965)

『日本書紀』(にほんしょき=奈良時代に書かれた歴史の本)には、新羅王(しらぎおう=古代の朝鮮半 島南東部にあった新羅国の王様)から船造りの技術者が派遣(はけん=任務を負わせて他の場所に行かせる こと)住み着いたことが記され、猪名部御田(いなべのみた)という人物の名前が見られます。 猪名部御 田は、新羅国から「船を焼いた代償(だいしょう=代わりのものでつぐなうこと)として送られてきた帰化 人(きかじん=よその国から来て住みついた人)の子孫」だろうといわれています。彼は建築・造船などの 木工技術(もっこうぎじゅつ=木を使って色々なものを作る技術)に大変優れていて、船造りだけでなく宮 殿建設に関わるなど、大活躍しました。非常に高い所にある柱の上でも、まるで猿が走るように身軽に動き 回っていたそうです。「猪名部」の姓(せい=名字、上の名前)は、大和朝廷の職業部の一つである「猪名部」または「為奈部」〔いなべ〕に属したことから付けられました。

ここに登場する闘雞御田は、猪名部御田ともいい、猪名部真横と同じ大工の民部に属していたという。そして彼は新羅王から送られた船大工の末裔だという。現在でも最新の建築に造船技術が用いられていることを考えてもこの事実には何の違和感もない。ここでいう猪名部とは何か。猪名部について建築史家の伊藤ていじは次のように述べる。

今までの私たちの建築史は、猪名部の存在を 見落としてきたように思う。結論だけを先に言えばそれは品部の一種であり、各民族に身分的に隷属し、木工技術を通してサービスを提供していた工匠集団を指している。私たちが今日大工と称している技術者のもっとも古い存在形態である。その猪名部が応神王朝時代に新設され、その伴造に帰化人が任命されたのである。(伊藤1967)

伴造(とものみやつこ)は、連とも重なり、また連の下でヤマト王権の各部司を分掌した豪族である。 「伴」は友・供と同音でヤマト王権の長である大王に奉仕する意味があり、「造」は集団の長としての意味があった。伴造には連のような上位の姓を持つ者も含まれるが、狭義では造・首などの中位以下の姓を持つ者を指す。

その他、日本で最古の宮殿建設者で紀伊を根拠地とした忌部や、物部多芸連などが建設技術者の家系としてあげられている。彼らは兵庫県の猪名川のあたりに居住したから猪名部と称されるようになったのではないかとの見解を伊藤は記しているが、同時にたとえばなぜ「匠」部などと称されずに「猪名」部などと称されるようになったのかについては「見当もつかない」と述べている)。

ここで大和朝廷の頃の行政組織について簡単に触れておきたい。大和朝廷では大王=天皇のもとに、大臣、大連が置かれ、その下に大夫が置かれていた。地方には、国造、県主、稲置という序列で行政官が配置されていた。一方職能集団としては伴造、伴、品部という序列があった。品部には以下のようなものがあった。いくつか例を挙げると、鉄器をつくる韓鍛冶吾臥 須恵器をつくる陶造部、機織りを担当する錦織部、馬具をつくる鞍作部、そして建築を担当する猪名部などがあった。

▶︎仏教の伝来と日本古代建築生産システムの確立

彼らが活躍したのは5世紀であるが、渡来人による建設が盛んになるのは、仏教伝来後の6世紀からである。それは仏教の伝来と大いに関係がある。仏教が日本にもたらされたのが6世紀である。

新訂建築学大系によると、紀伊野草讃岐国にいた忌部氏の品部が建築と密接な関係にあったと記されている。ゆえに、私は当初この忌部(いんべ)が猪名部(いなべ)と変化したのではないかと考えた。彼らが住んでいたところが 兵庫県の猪名川周辺であったが、猪名部が住んでいたので猪名川と名付けられたのではなく、猪名川の由来は 「古くからこの地方に住みついていた山直阿我奈賀という者の名前、「あがなが」がなまったもの」という見解が 国土交通省のウェブサイトに記載されている。ということは、忌部と猪名部とは名前と職能が偶然似ているだけで全くの別物であると考えたほうがよさそうである。伊藤ていじも、以下のように忌部=伊那部説を否定する。「木工事の工匠の集団として伊那部の存在を無視し、斎部(忌部とも書く)こそそれにあたると説く人もあることもまた事実である。しかし私はこの説をとることはできない。」と述べ、その理由として斎部は「イミすなわち神祭にかかわることであったとみるべきである」(伊藤1967)。と述べている。

596年に蘇我馬子によって、日本ではじめての本格伽藍を持つ法輿寺(飛鳥寺)が建立されたとき。大陸や朝鮮半島から移り住んだ渡来人のなかには進んだ建築技術を持った者もいて、蘇我氏をはじめとする権力者は彼らを使って初期の仏教寺院の建立をすすめた。「588年から624年の間に、畿内では豪族による造寺の数が46に達したと言われる」(建築学大系編集委員会1976)。

この史実は二つの疑問を招来する。ひとつは、なぜ急に数多くの寺院が建てられる様になったのかという疑問であり、いまひとつは、短い期間の申でしかも人数の極めて限られた渡来人の技術者(渡来工人)たちはどのようにして、数多くの寺院の建立を成し遂げたのだろうかという疑問である。

ひとつめの疑問は「古墳から寺院へ」というキーワードがヒントになる。関西では6世紀、関東でも7世紀はじめまでに前方後円墳はつくられなくなる。「古墳はその後もつくられるが、前方後円墳という政治的モニュメントは終焉し、寺院造営という国家的モニュメントに変化」(岡本2002)した結果が寺院の建設ラッシュを招きよせたのである。

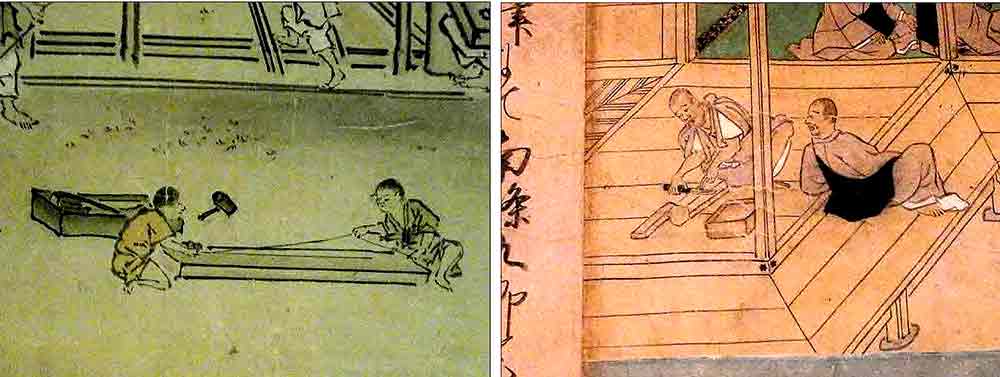

ふたつ目の疑問は、どのようにして、短期間にこれほどの数の寺院を建設できたのかというものであるが、それを可能にした理由は、「日本にすでに存在した木工・金工・陶工などの職人に才支を教え、彼らを組織化し、寺院建築に参加させたからだ」(建築学大系編集委員会1976)という史実が明快な答えを提示する。冒頭に引用した関野克の文章にも述べられていたように、少なくとも弥生時代にまでさかのぼることのできる石工や木工の技術的蓄積が、相当程度進んでいたのである。中川武は法隆寺について「各部分にまで分解し、個々の細部を取り出して見れば、そこに適用されている個々の加工技術の質において、それ以前の伝統的建物のそれと異なるところはなく、原始時代と連続する同等の未熟な技術だった」(中川1987)と述べ、「古代の建築の特質は、未熟な加工労働力を大量に動員し、組織的に投入する生産組織と、低い労働力の質がもつ限界を、欠点としてではなく逆に長所として作用するように有機的に構成する設計方法にその秘密があつた」(中川1987)と分析している。

つまり、渡来人たちは当時の日本人が持っていた素朴な技術を分析し、その限られた技術を組み合わせて、造ることのできる限界にチャレンジしていたのである。ゆえに彼らは自らが現場で作業をするというよりは、日本人の工人たちを指揮・監督する立場にあり、彼らを頂点とする集団生産体制がこの頃に確立したと考えられる。

■律令国家体制下における建築生産の確立

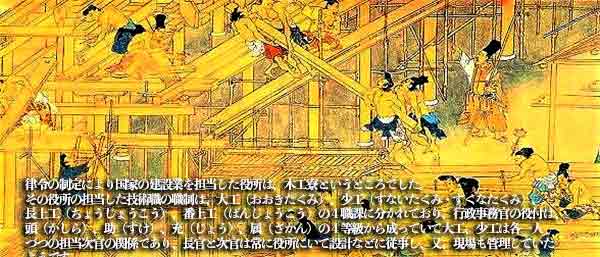

▶︎木工寮の誕生

大豪族であった蘇我氏が実権を握った7世紀に、朝廷の建築生産組織は中国(隋)の制度を模倣した将作監となった。

将作監・・・中国,古代の建設省にあたる官庁。 宮室をはじめ陵廟,官衙などの公的営造を監督した。 秦に始り,将作寺,営繕監などとも呼ばれ,長官大匠,次官少匠のもとに建築,土木にたずさわる工匠,役徒らをかかえていた。

この役所の長官には渡来人=飛鳥漢人があてられていた。彼らは蘇我氏の強大な権力を、その卓越したさまぎまな技術や学問により裏支えする役割を担っていた。645年に大化の改新が起こり、蘇我氏が排除された。それでも、飛鳥漢人たちの力は衰えず、依然として影響力を持ち続けた。建築は権力を誇示するためのシンボルとして重要視されていたため、最先端の技術を持つ集団を簡単に排除するわけにもいかなかったのだろう。

木工寮(もくりょう)は、律令制において宮内省に属する機関。和名はコダクミノツカサ(古多久美乃豆加佐)。 主に造営、および材木採集を掌り各職工を支配する役所である。

そして、大化の改新当時の将作監が木工寮へと移り変わる。その時期を完全に特定することは困難であるが「おそらく奈良時代前期の末であろう」(渡邊2004 )という見解が有力である。

大化の改新以前は、蘇我氏の強大な権力の背景の一つであった、飛鳥に在住していた漢人(飛鳥漢人)の一大勢力が、その進んだ技術によって建築生産を独占していた。しかし大化の改新後は、家柄ではなく能力重視による人材登用や、技術者の養成による成果が表れ、徐々に「脱」飛鳥漢人が進行していく。そこで必要とされるのが、新しい組織である。

その結果、木工(もく)寮が生まれた。木工寮はいわば「上部」組織であり、実働部隊として下部組織には大量の人民を必要とする。木工寮の誕生は、下部組織としての人民動員体制が整ったということの証左であるといえよう。天武王朝期(673年3月20日 – 686年10月1日)に至り、ゆるぎめない権力体制が整い、全国的な人民の動員体制が完成したのである。

木工寮における「技術系の職制は、大工・少工・長上工・番上工の階梯に分かれていた」(渡邊2004)。大工そして少工は、工人の職能ピラミッドの頂点としての機能を果たしており「今日のいわゆるアーキテクトの機能を果たしていた」(渡邊2004)。そして8世紀に入って平城京建設のために造営事業が急増すると、木工寮のみではまかないきれず、造営のために臨時官衛が設けられた。道東大寺司、造薬師寺司、造大安寺司などがそれである。これらは、木工寮が正規の宮司(令内宮)であるのに対して、それらは令外宮とされた。

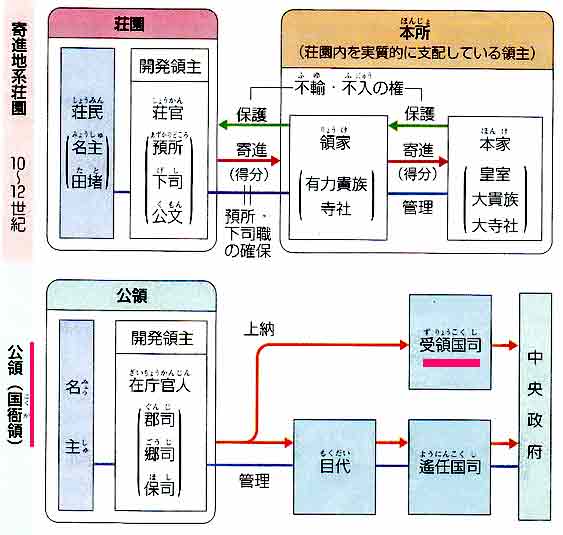

このころ、盛んに造営事業が繰り広げられたが、下部組織の人員として駆り出された民衆の生活は荒廃し、逃亡が相次いだ。それは下部組織の事実上の崩壊を意味するのであるが、同時に、建築生産構造の脆弱さも意味していた。

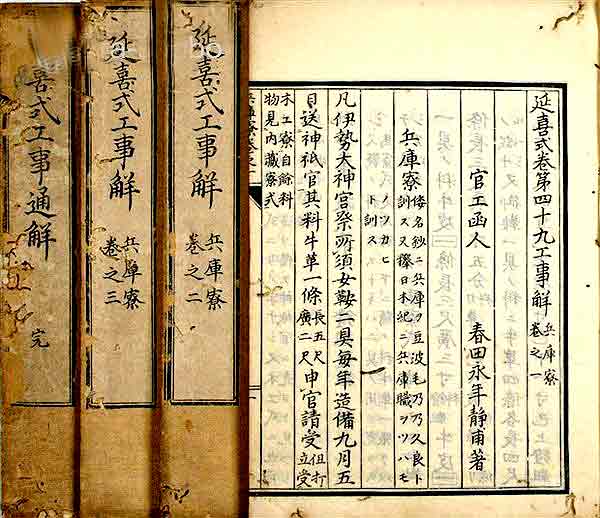

▶︎木工寮を支えた政治システム・・・律令制度

天智朝における内政改革としては、冠位二十六階の制定や全国的な戸籍である庚午年籍の作成などがあげられる。天智朝における内政改革、つづく天武朝ではさらに中央集権化が推し進められ、つづく持続朝における飛鳥浄御原令において律令国家の骨格が完成した占う。

■律令制度の崩壊と古代建築生産システムの衰退

建築生産組織が事実上回らなくなり、奈良時代末期の建築生産は行き詰まりをみせる。理由はこれまで述べてきたとおりである。

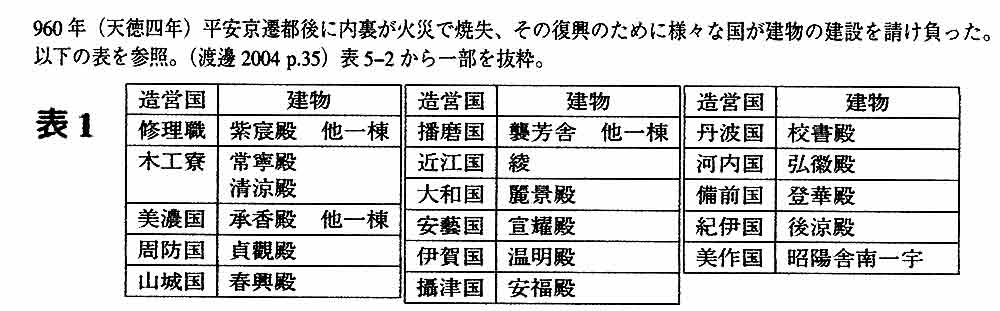

そこで、桓武帝による平安遷都後に、建築生産組織の改編がなされた。それは下部組織の人民供給量に合わせて、上部組織をダウンサイジングすることであった。具体的には令外官として造られたいくつかの営繕宮司を整理統合、または廃止した。新規造営事業を担当する木工寮とは別に、既存の建物の修理・営繕を担当する修理職(しゅりしき)というものが818年に設置された。

.jpg)