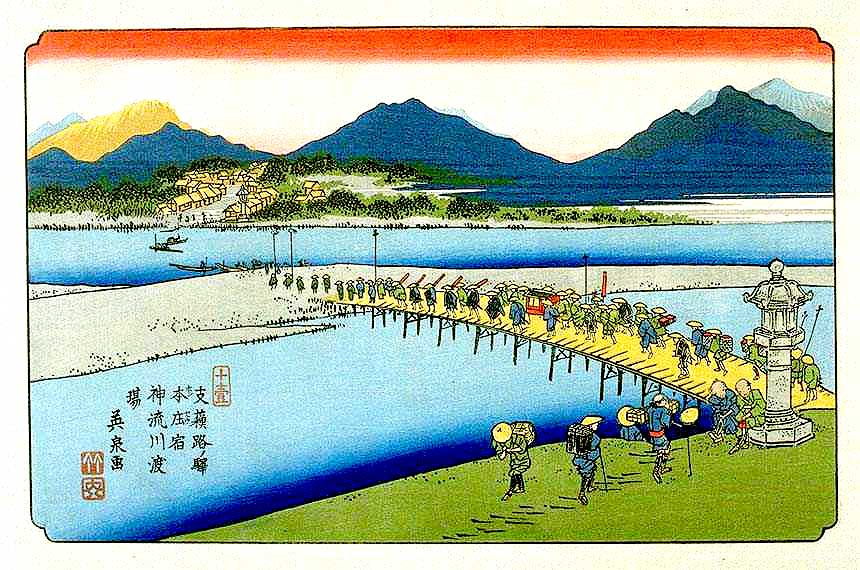

■中山道・甲州街道と浮世絵

■中山道・甲州街道と浮世絵

いま日本は超高齢社会で65歳以上が約3,400万人もいる。ぼくもその仲間のひとりだ。健康のために歩こうと、70歳をすぎてから散歩をスタートした。

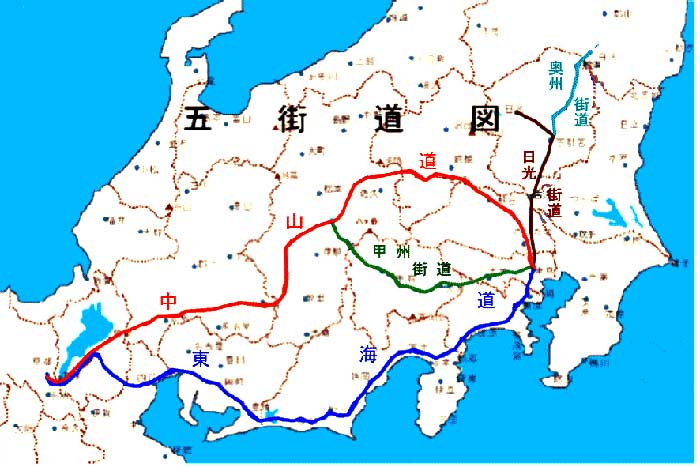

東海道と中山道は、どちらも東京・日本橋を起点に京都・三条大橋がゴールであった。東海道は海沿い、中山道は山沿いの旅で、たくさんの旅の思い出ができる。五街道のうちまだ歩いていないのは、日光街道、奥州街道、甲州街道がある。

五街道は日本橋が起点だが、甲州街道は下諏訪で中山道と合流する。下諏訪がゴールになる。中山道は、終点の下諏訪である。単純な動機で、甲州街道を空想して浮世絵で歩くことにした。

甲州街道の距離は約210kmで中山道の4割弱の距離になる。江戸時代、中山道は京都まで69宿あったが、甲州街道は45もの宿場があった。新宿、府中、八王子、小仏峠、大月、笹子峠、甲府、上諏訪などの地名が思い浮かぶ。どんな街道だろうか。宿場の面影はあるだろうか。一里塚は残っているだろうか、

日本橋から下諏訪まで寄り道しながら歩くと、ぼくの歩数計は何kmだろう。詳しくは「浮世絵」や「道のルート図」などでまとめてみました。

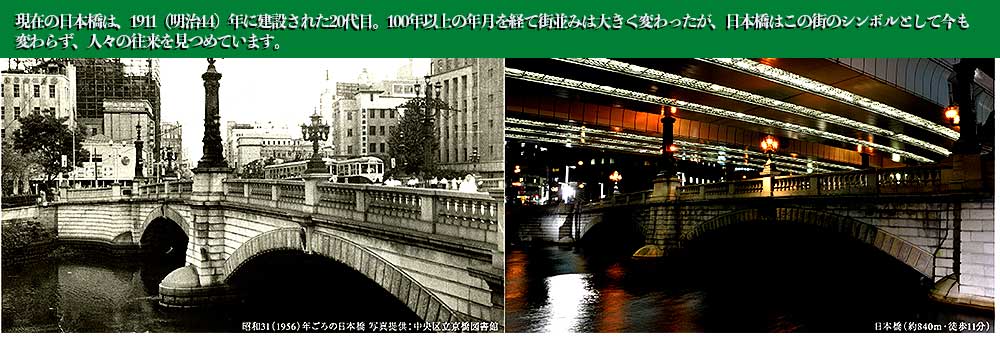

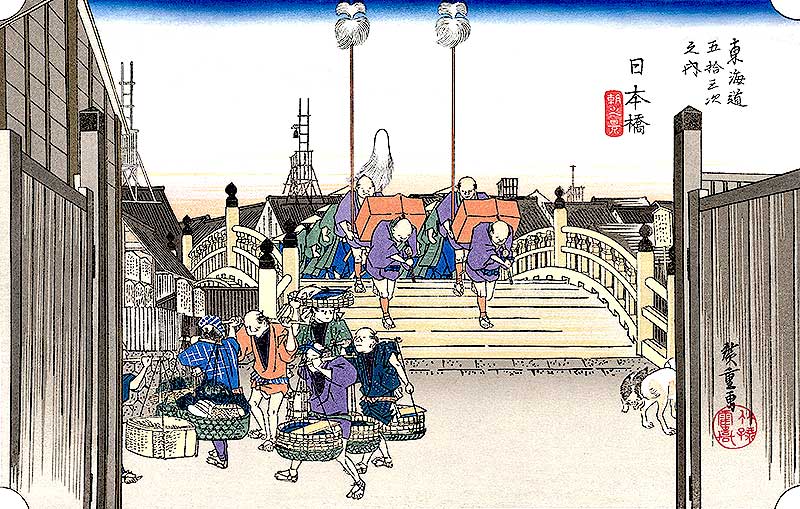

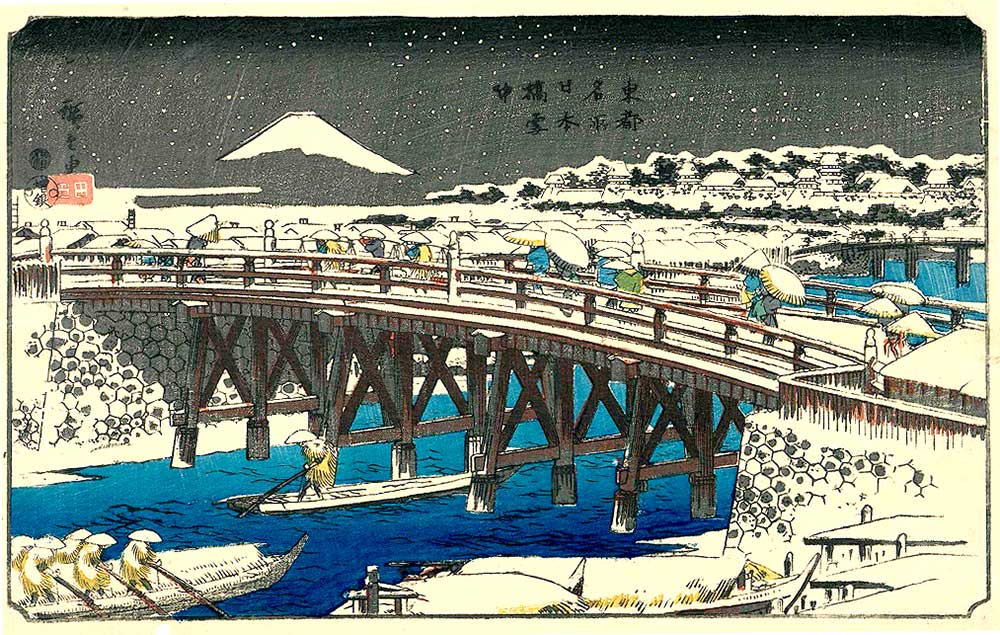

①スタートは日本橋

江戸時代には日本橋は五街道の起点として江戸における交通・物流の要所であった。その名残で現在でも道路標識における東京までの距離計算の起点は、日本国道路元標が設置されている日本橋(橋梁)となっている。現在の日本橋本町を含む一部地域は「江戸本町」と呼ばれており、江戸で最初に町割りが整備された奥州街道沿いの街である(現在の「本町通り」「大伝馬本町通り」が該当する)。

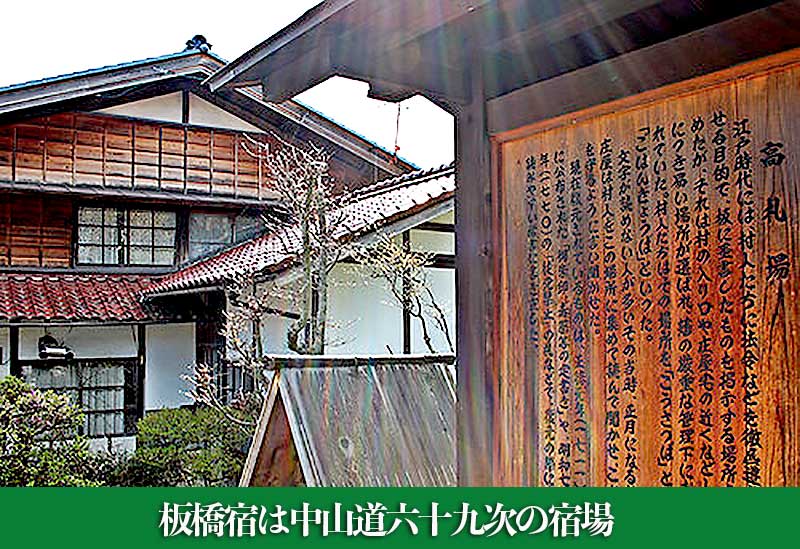

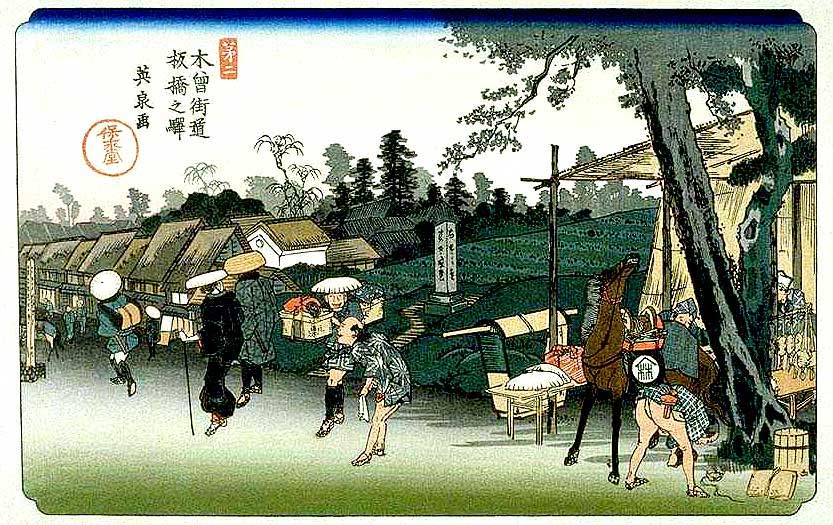

②板橋宿

板橋宿(いたばししゅく)は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた宿場町。 中山道六十九次のうち江戸・日本橋から数えて1番目の宿場(武蔵国のうち、第1の宿)。 同時に、川越街道(川越児玉往還)の起点でもある。

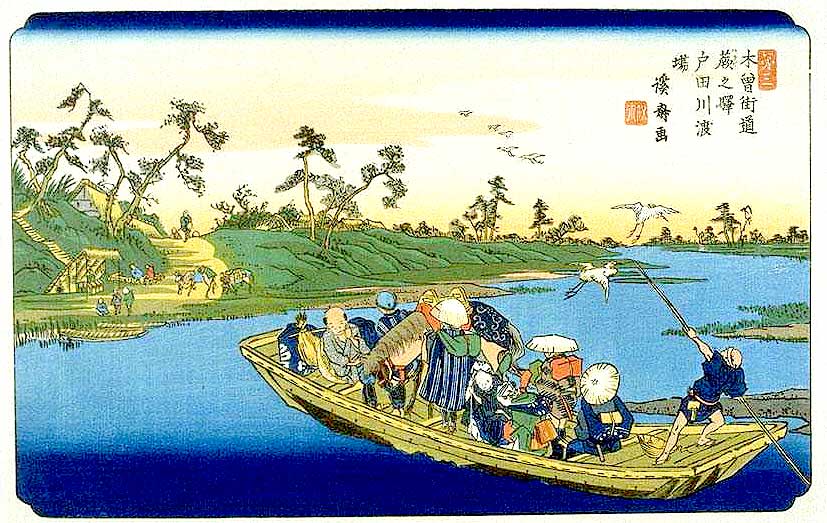

③蕨宿

蕨宿(わらび-しゅく)は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた宿場町。 中山道六十九次のうち江戸・日本橋から数えて2番目の宿場(武蔵国のうち、第2の宿)。

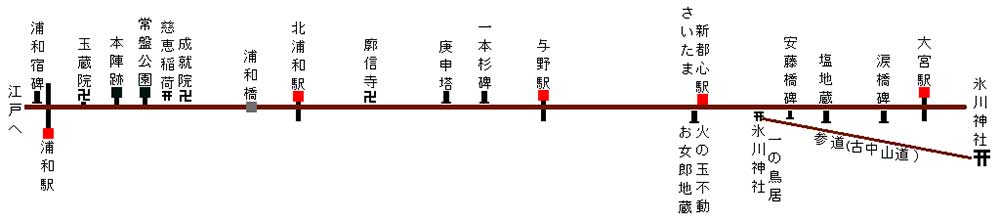

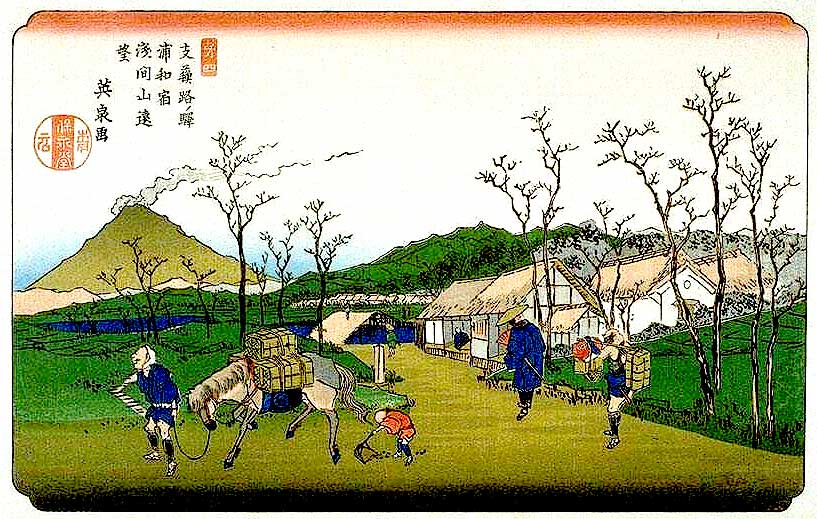

④ 浦和宿

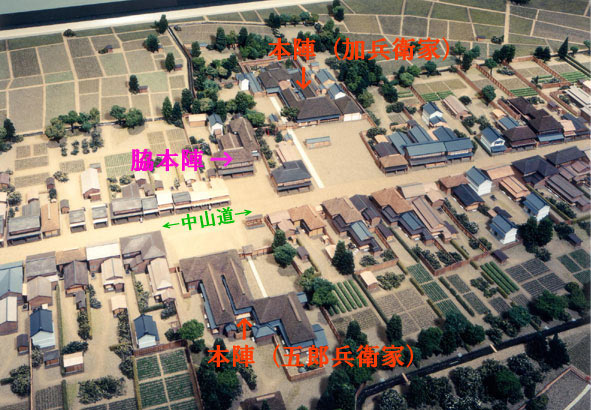

浦和宿は幕府直轄領(通称:天領)であった。 徳川将軍家の鷹狩りの休泊所は雅名で「御殿」と呼ばれたものであるが、当時の浦和宿の中心地であった常盤町(旧・浦和宿上町、現・さいたま市浦和区常盤一丁目)には早期の御殿である浦和御殿が設けられていた。このことが、浦和宿の興りとされている。それ以前は調神社や玉蔵院の門前町として栄えていた。

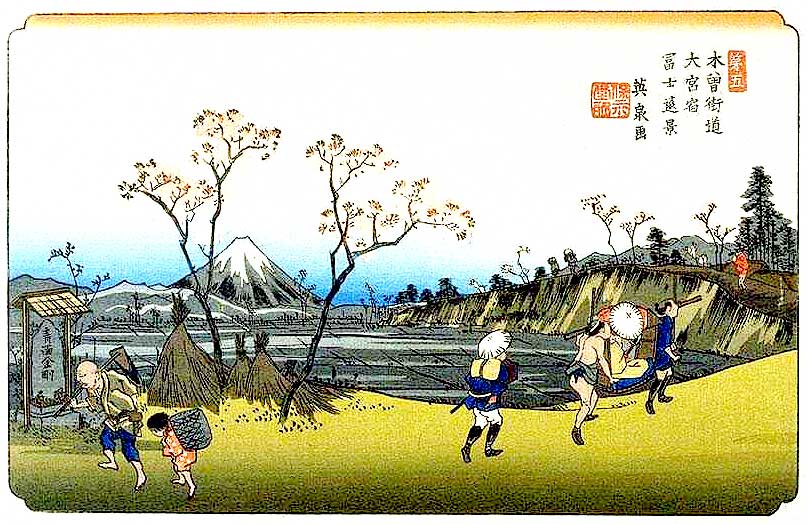

⑤ 大宮宿

大宮宿(おおみや-しゅく)は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた宿場町。 中山道六十九次(または木曾街道六十九次)のうち江戸・日本橋から数えて4番目の宿場(武蔵国のうち、第4の宿)。所在地は、江戸期には東海道武蔵国足立郡大宮宿。 現在の埼玉県さいたま市大宮区にあたる。

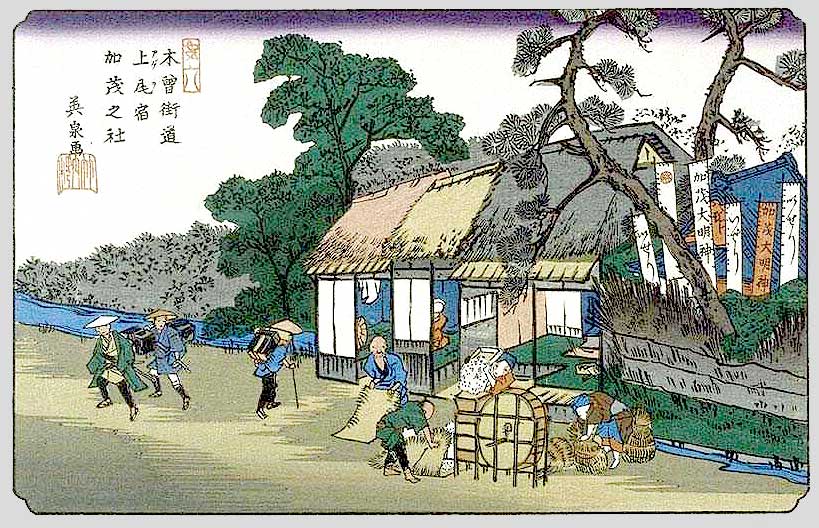

⑥ 上尾宿

現在の仲町付近が上尾宿の中心で、本陣・脇本陣・問屋場・高札場などはここに集中していた。 比較的小さな宿場であったが、本陣の規模は信濃国・塩尻宿のものに次ぐ大きさを誇った。 この本陣は氷川鍬神社の正面にあり、その両側に脇本陣が2軒あった。 神社のすぐ南にもう1軒の脇本陣があり、すなわち上尾宿には、本陣が1軒(林八郎右衛門家)、脇本陣が3軒(本陣の両側が白石長左衛門家、井上五郎右衛門家、向かいが細井弥一郎家)あった。

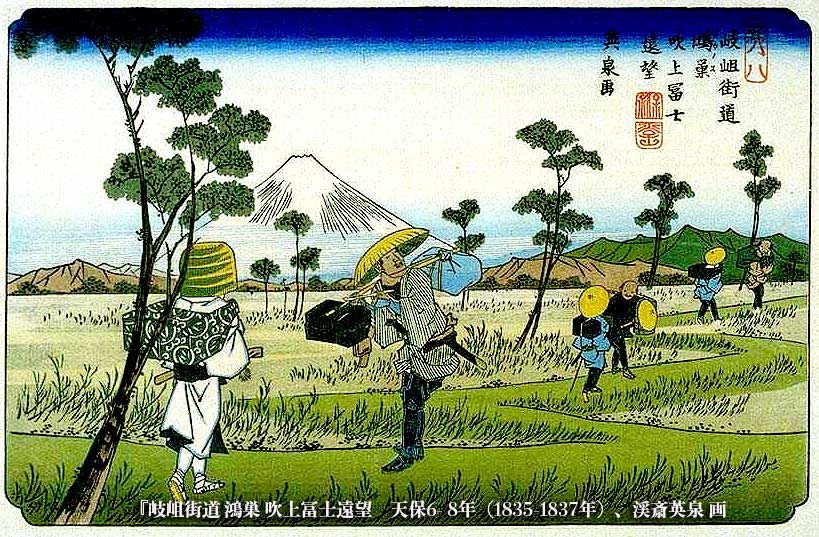

⑦ 鴻巣宿

鴻巣宿(こうのすしゅく)は、江戸時代に整備され、栄えていた宿場町である。中山道六十九次(木曽街道六十九次)の内江戸・日本橋から数えて7番目、すなわち武蔵国のうち第7の宿である(現在の埼玉県域では6番目)。

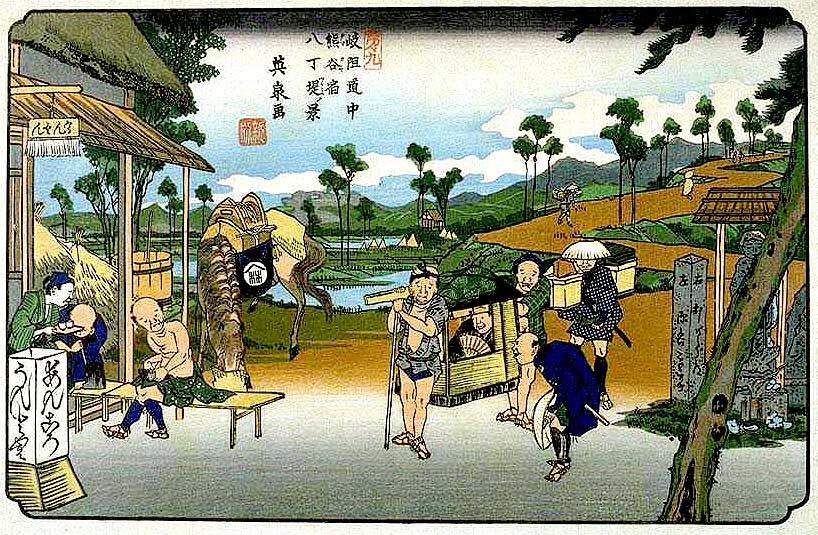

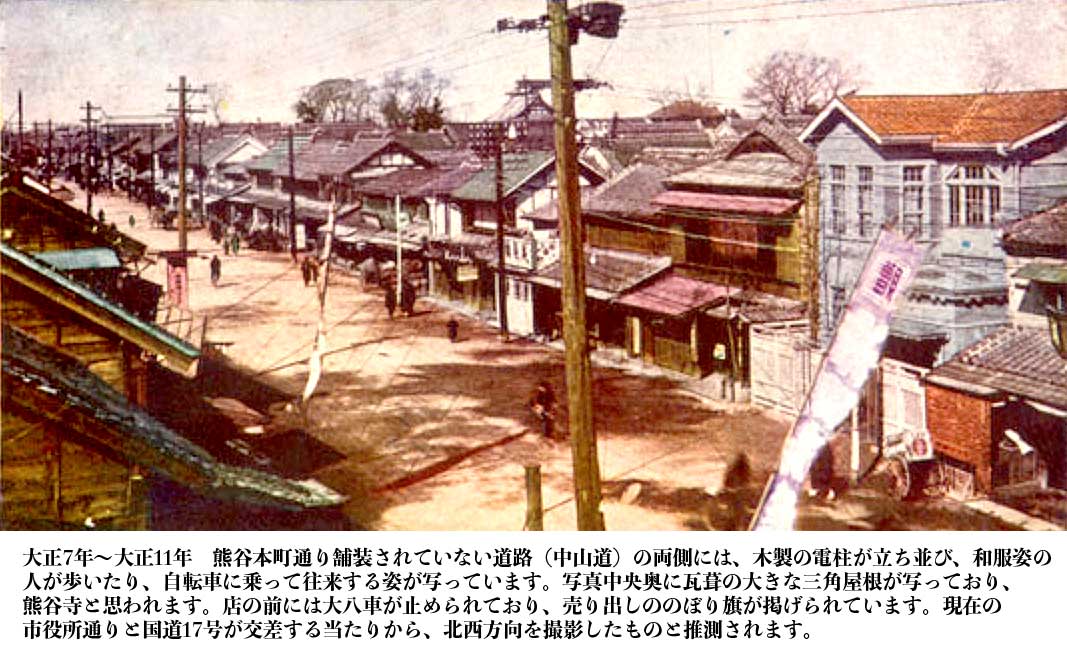

⑧熊谷宿

- 八木橋百貨店前に中山道の石碑、石原には秩父道しるべなど、多くの石碑やその当時の歴史を伝える物が残っている。また、熊谷寺・桜堤なども道沿いにある。なお、八木橋は現在の建物を旧中山道を遮断する形で建設した[7]。このため、八木橋1階には、旧中山道の位置に幅を広めに取った店内通路が設置されている。それぞれの端には出入口も設置されている為、営業時間内であれば、迂回せずに旧中山道を辿る事が可能である。

-

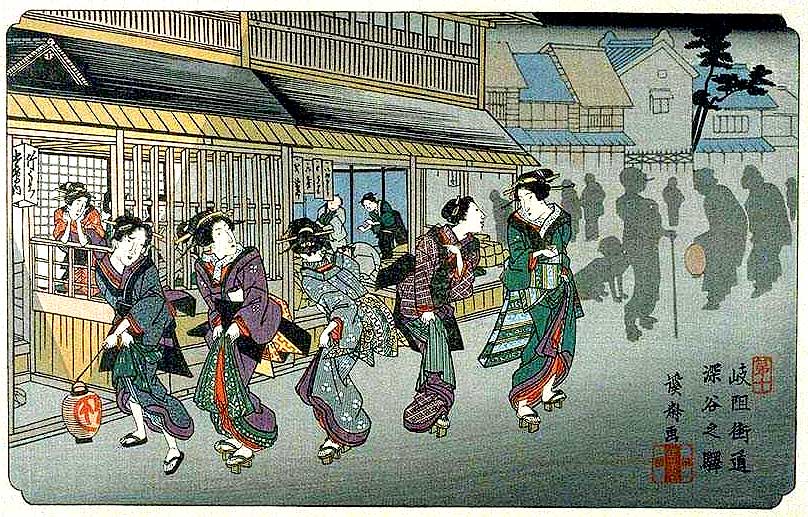

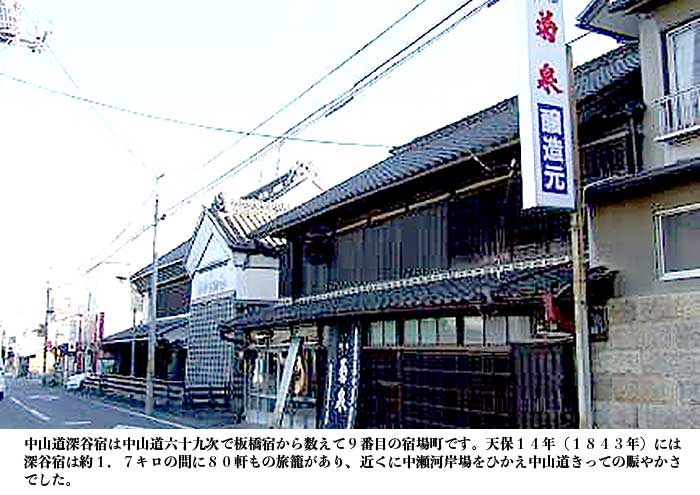

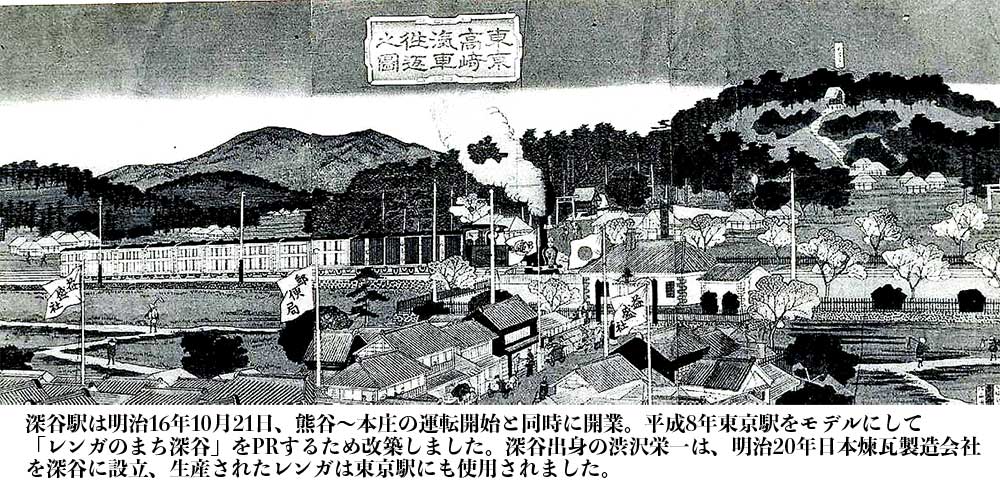

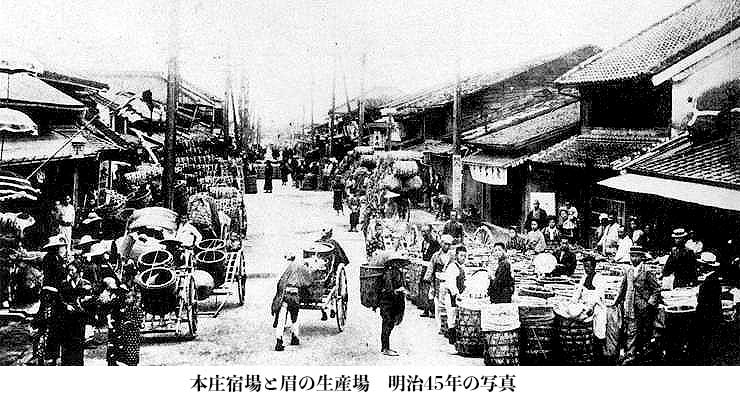

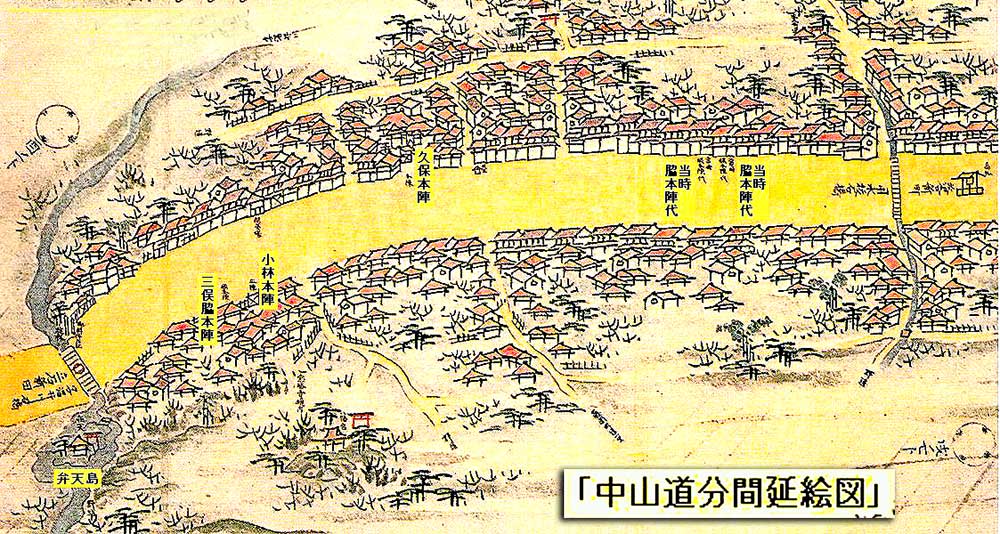

⑨ 深谷宿

.jpg)