■観光まちづくり」フォーラム~持続可能な地域づくりに向けて~谷中の街づくりの事例

■観光まちづくり」フォーラム~持続可能な地域づくりに向けて~谷中の街づくりの事例

宮崎晃吉

▶️録音20分

yanaka.mp3メモを入力

宮崎です。私はですね群馬県出身なんですが、今こうして新原さんと同じ地域や中で活動しておりますが、元々東京芸大の建築家というすごい建築学科がありまして、そこに進学したことから、上野の谷中に住み始めたのをきっかけに、谷中にご縁をいただいてます。現在、(株 )HAGI STUDIOっていう会社をメインでやってますが、あとは後ほどご紹介します。

一般社団法人日本まちやど協会っていうのをやったりしております。谷中のご紹介は今いただいた通りでこんな感じの木造密集地域ですけれども、その中にですね。こういったあの一件のアパートがありまして、上にお墓が見えると思います。寺町なんでお寺さんが大家さんの持っている1軒のアパートこれが萩荘っていうアパートです。植物の萩ですね。お寺さんが萩寺って言われるほど萩がたくさんあるお寺さんだったので、萩荘というふうに名付けられた建物です。1950年後の1955年に造られた建物ですけども、いわゆる同じトイレ共同みたいなアパートなので、どんどんこの辺りもいっぱいありましたけど、どんどん空き家になって壊されていくような、そういったいわゆる文化財的な価値があるとはみなされてないような建物だと思います。

これ2004年に撮った写真ですけども、ここにですね僕の後輩が大学の後輩がここ空いてるのを見つけてきまして、ここ済ませてもらえませんかみたいのを大家さんのお寺さんにご相談したのがきっかけ。僕もですねそこに一緒に住んでたんですがこんな感じのゴミ屋敷みたいな感じで学生が5人ぐらい男連中で住んでるとこんな感じになっちゃうわけですけど、でもなんかいろんな人たちが、たむろしてすごく学生に愛されてるアパートだったんですね。その後、僕は大学院まで行った後に就職して磯崎新さんという建築のところに勤めました。

それが先ほど湯布院の駅の建築家の磯崎さんはすごくご縁も感じますけども、そこに勤めながら僕ここにずっと住んでたんですね。そういったそして結構、海外の仕事とかをさせていただいてたんですが、皆さんご存知の2011年震災がありました。東京も結構揺れて谷中なんか墓石が倒れたり塀が倒れたりとか結構被害もあったわけですけど、何かそういった自分の足元が揺れる経験をすると、何か海外の仕事をしてるよりも何か自分の周りが大丈夫かなみたいな気になっちゃって、その次に仕事を辞めて、震災ボランティアに行ったりしたんですが、結局別にそんな建築やってても大して役に立たずに帰ってきちゃったと。

帰ってみたらですね。今度、大家さん、萩荘の大家さんがちょっとこういうこと「東京にこういう地震がきたらちょっと責任持てないから悪いけどこれちょっと今週駐車場にするわ」ということがもう決まってたんですね。こういうのって、やっぱりさっきもご紹介ありました。谷中たくさん古い建物があると思いますが、どんどんなくなっていて、2件通りっていうすごい街並みだったのが気づいたらもう分譲住宅なってるとかそういうことってすごくよくあるんです。

萩荘壊されてしょうがないなと思いつつ。よくそこに住んでた連中とかと飲み屋で話をしてたら、ちょっとこういう何かただ壊すのもなんだから、ちょっと最後にお葬式やってやろうよという話になりまして、それを大家さんにですねご相談に行ったら、皆さんお寺さんなんで、「お葬式だったらいいよ」みたいに二つ返事で受け入れてくださって、僕らが萩荘のお葬式をやることにしました。僕らはお経をあげてもしょうがないんで「アートイベントとしてやろう」というのが

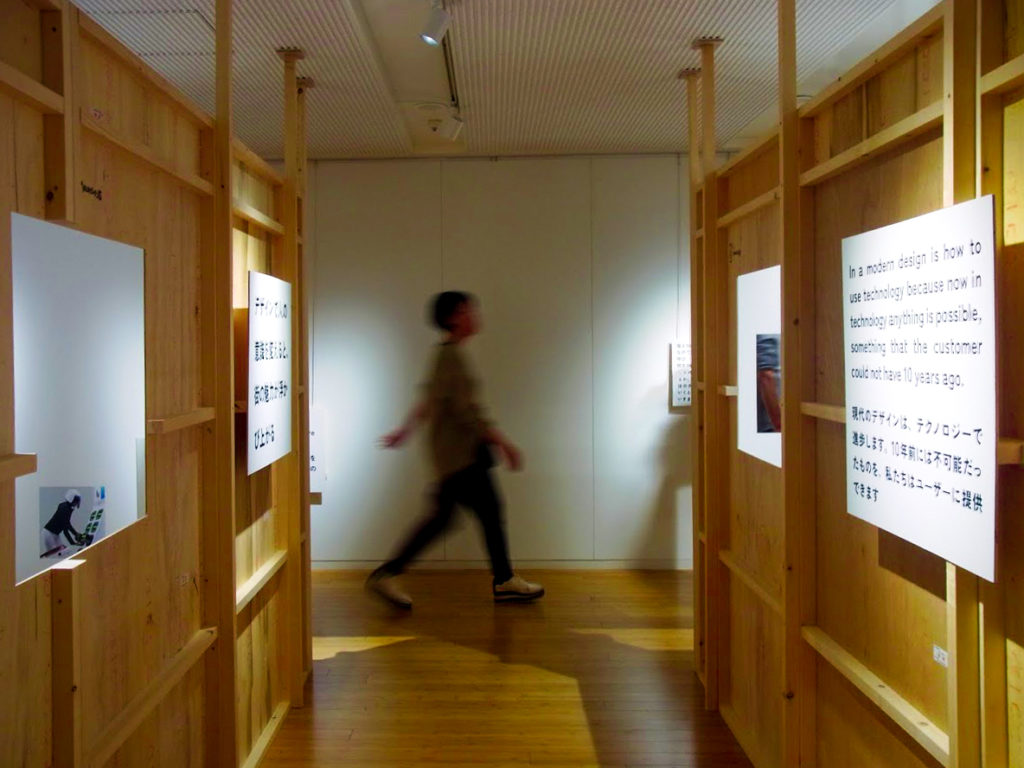

この「萩園ナーレ」っていうのをちょうど震災から1年後に3週間やったんですねとにかく当時お金ない状態で、なんか手製のアートイベントをやるので、こんな感じでですね、その場にあるものを使ってとにかく何か壊して引き算をしていくような手法で、アート作品を20人ぐらいの建築家とアーチストその若手の人たちを集めて、ここに縁のある人たちが作ったとでそれやって最後花なんですが死に化粧を施して、最後はみんなでお祭り騒ぎにとって壊してやろうよという話になったんですが、結局3週間で1500人ぐらい来てですね、大家さんもここにずっと見てくださったら、「なんかゴミだと思って建物にいろんな人が来ていろいろ褒めてくれる」とで「なんかこの廊下の幅がいいですね」とか「何かこのガラスはもうないですね」とかそういうことを褒めてくれるわけですが、それを聞いてるうちに大家さんもだんだんなんかこう、これなんか、もしかしたらもったいないんじゃないかというふうに思ってきて、ちらっとつぶやいちゃったんですね。奥さんがそれは僕も聞き逃さずに、ちょっとこれもったいないですって。

そして大家さんと一緒にですね僕もお金を出して一緒に事業計画を作ってリノベーションしようという話になった。それが2012年だったんですかそれをコンセプトで「最小文化複合施設」というふうに名付けていわゆる公共の施設じゃなくて民間がやる公共的な空間というのを作れないかっていうのをコンセプトに運営作って、工事も大工さん入れるんですけど、自分たちも一緒に汗かいて直してDYIを入れながらだべ工事費安くしてリノベーションして、2013年の3月にこれがこんな感じに生まれ変わったと。

今9年目を迎えてますが、これは萩荘というそのまま名前を継承してるわけですがなんか今こんな感じになってまして、いわゆる中岡型のアパートなんで、半分ギャラリーになっててここで今毎月展示をするんですが基本的にアーティストはただで借りれるとその代わり半分カフェになってて、ここで基本的に売上を上げて、前自走するような施設としていろんなイベントをやったりとかしています。

そういうことをやっていたんですね。その敷地内でいろんな実験をしていたわけですが、いざやってみるとここの価値ってのはやっぱりその町によって担保されてるところ遅まきながら気づいて、一方で谷中っていう町が先ほど新原さんご紹介いただいたように、すごく近年観光地化が進んでいるんですけども、商店街にガッーと人が来て、夕方になるとサッといなくなっている。

僕が住み始めたときには、10件あった銭湯が今3件になっているし、僕らがよく行く飲み屋さんとかは別に観光の影響、恩恵を受けてないし、どんどん少なくなっていってると、どんどんお土産物屋さんが増えていってるっていう状態の中で、何かここのコアな価値ってのは本当に持続できるのかどうかっていうのがすごく危ぶまれるような気になってたんですね。

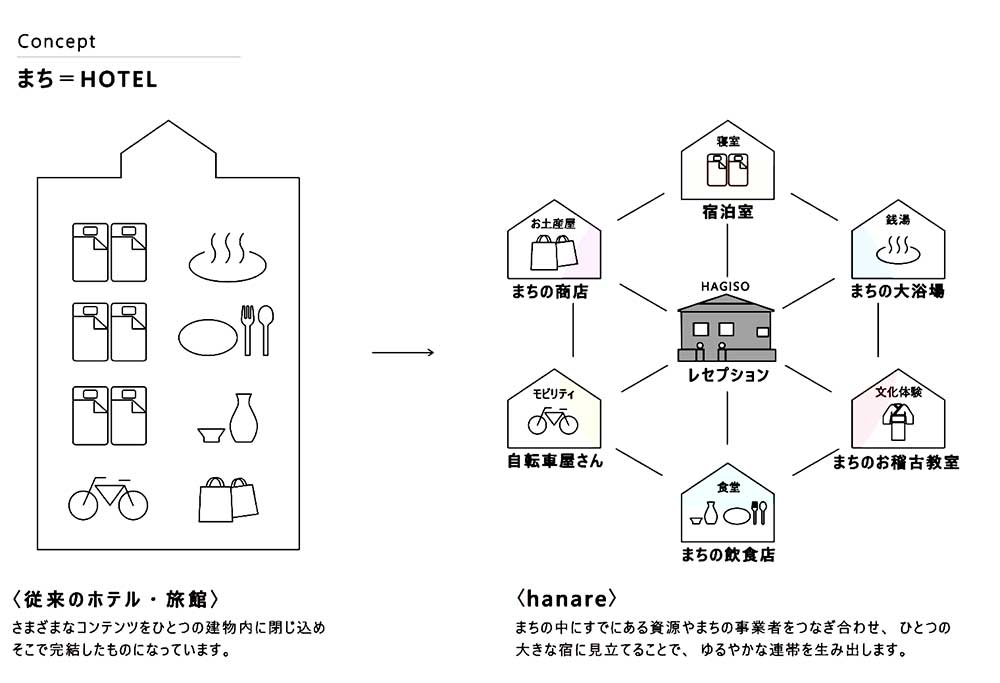

そういったものをきちんと伝えるにはどうしたらいいんだろうということを考えたときに僕が自分でか、旅をするときも、いわゆる観光名所の中、ガイドブックを巡っていくようなツーリズムじゃなくて、そこに住んでる人の日常を感じたいなと、地元の人が行ってるお店なんかに行って、なんか隣に座ってるおじちゃんから、これが美味しいよとかって教えてもらったらすごくその街のことを好きになるでしょうし、そういう経験がしたいなと思ったときに、こんな絵を描きまして町に既にいろんな魅力的な場所があるのでそれらをついまとめて1個の宿だと見立てて、みたらどうだろうと、見立てるってのは頭の中で作るっていうことですけど、両端の石庭を組み立てるのと同じように人の頭の中で完成する宿みたいなものができないかなという声を書いてですね、これいろんな人見てたんですけどとはいえ、

僕、資産家でも何でもないので宿泊等ないしただ絵に描いた餅だったわけですけど、この萩荘がですね、100m入ったところに、またこのおあつらえ向きな空き家がありまして、第2丸越荘というものですけどこれいいんじゃないかなと思ってですね大家さんに問い合わせをしようと思うんですけど近所の人誰も知らないで不在地主だったりするわけですが法務局行って、調べて、大家さんの住所に手紙を送ってみたんです。

しかし大家さん福井県の方だったんですけど、この越後さんっていう方なんですがこの方がわざわざ東京まで新幹線乗ってくれたんですね。なんでこの人が大家さんかっていうとおばあちゃんから相続したと、実は第10コストもあってお兄ちゃんが持っており朝に更地にしちゃったらしいんですが、弟さんは結構義理堅い人で、これなんか勝手に売れないよというので、ずっと塩漬けにして固定資産税だけ払って家賃なしでもってくださったと、結果を活用にいろいろ考えてはいたということですが自分1人ではできないということで、中を覗くとめちゃくちゃボロボロの空き家になってるわけですがやっぱりだんだん僕らがこういう空き家見てるとなんか逆にちょっとかわいいところあるなみたいなところが見えてきて、大家さんと一緒にですねお金を出して、やっぱりここでも大家さんだけにリスクを取らせるんじゃなくて一緒にリスク分け合ってこの離れというものの宿泊と1個作ってみた。

これが耐震改修して断熱補強してという形で宿泊棟にするわけですがこれとお客様ですねまず萩荘の2階にレセプションがあってここでチェックインをしてこんなラウンジがあってここ今週中が待っていろんなご案内をするんですけど、これが隘路オリジナルマップを作って街の魅力もお伝えしつつ、もちろん街に過ごすときのマナーなんかもお伝えすると、1回外に出て一緒に歩いていくと先ほどの100mを行ったところ丸子荘がある。

この中入るとこんな感じになってるんですが、元々の部屋の作りを生かしながらこういった形でます。あまりやってるんでちょっとしたアメニティがあったり、あれですね当選等チケットが宿泊料に含まれてるので、必ず泊まった人は銭湯に行くと、そういった形で僕の銭湯に送客していくとよろしくお願いします。だいたいお客さんがじゃあどこどこのセンター行きたいですとかっていうと、何か帰りにここで一杯やるといいですよみたいなご案内をして、なるべく町でお金を落としていっていただくようなご案内をします。

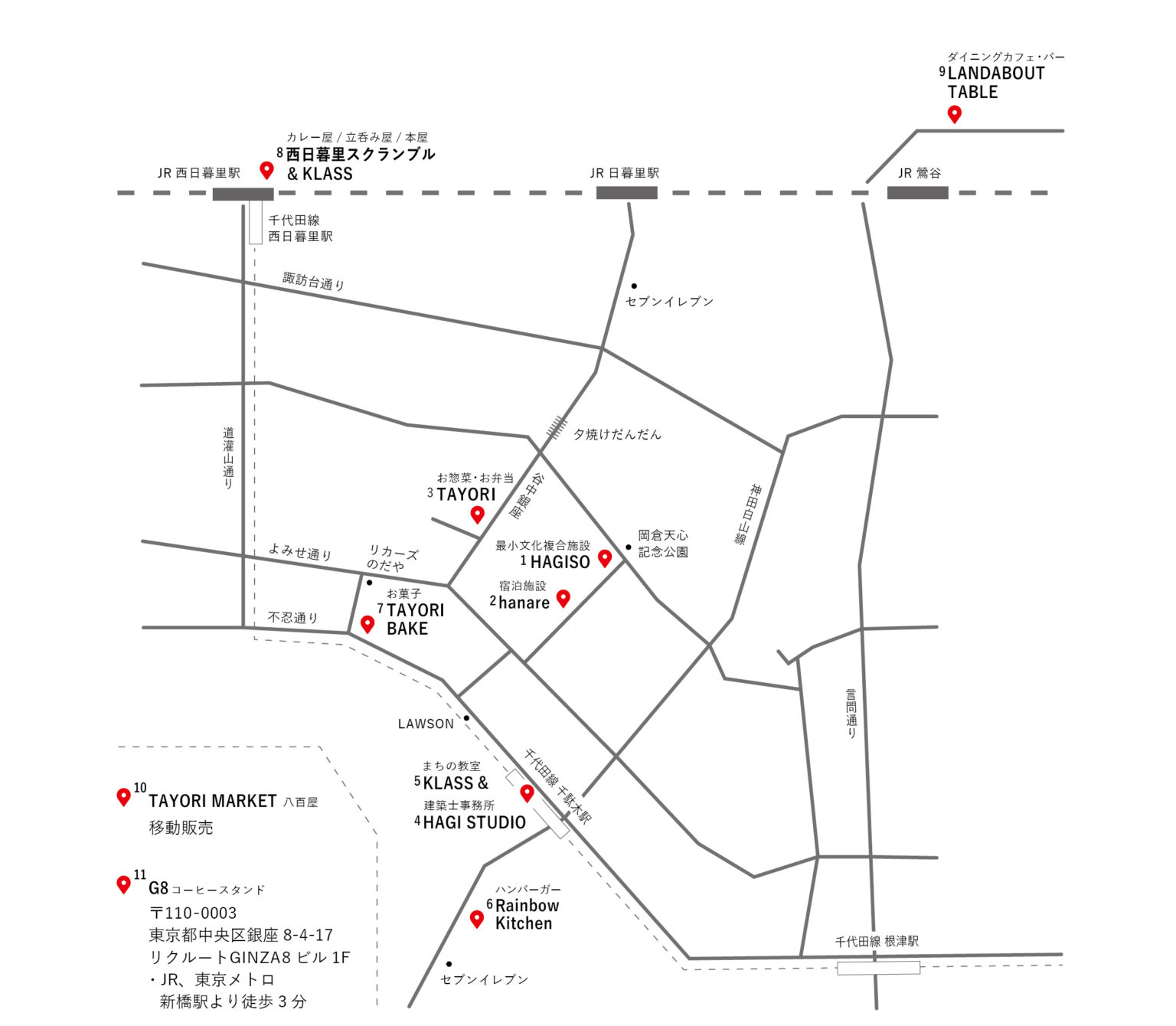

萩荘で朝食は萩荘の1階のカフェのとこで召し上がっていただくんですがこれも旅する朝食っていうので、ですね日本中の地方に半年ごとぐらいにうちのスタッフが行ってそこの生産物だけで朝食を作るっていうのをやって日本中との繋がりが生まれつつあります。そういった形で萩荘がレセプション(受付)なって丸越荘が宿泊棟になって銭湯をネットワークして、町の自転車屋さんでレンタサイクルして飲食店で食事をして、一杯ひっかけて、商店街で買い物をして武町のアーティストとの出会いが文化体系になると、こういったネットワーク全体を離れと僕が読んでいてそこの宿泊等のレセプションをだけを僕らが担っているというような考え方で2015年の11月からやっております。

そういったことをですね。町の中でやっているとだんだん町の大家さんとか地主さんが、結構、僕らの活動を見てくださっていて、特に僕らがやってるのっていわゆる戦後の木造アパートとか住宅のいわゆるこう一般的には何の価値ないと思われてるような建物だったりするのでいやそんなんだったらうちにもあるけど、みたいなことを結構ですね。言ってくださって、だんだんうちの、これどうみたいなのをご相談いただいて今、地域の中でだいたい歩いて行ける距離の中で7拠点を元々空き家の状態を僕らが設計してリノベーションしてそこも自分たちで運営するというところをやって、今正社員が30人ぐらいの会社になっております。

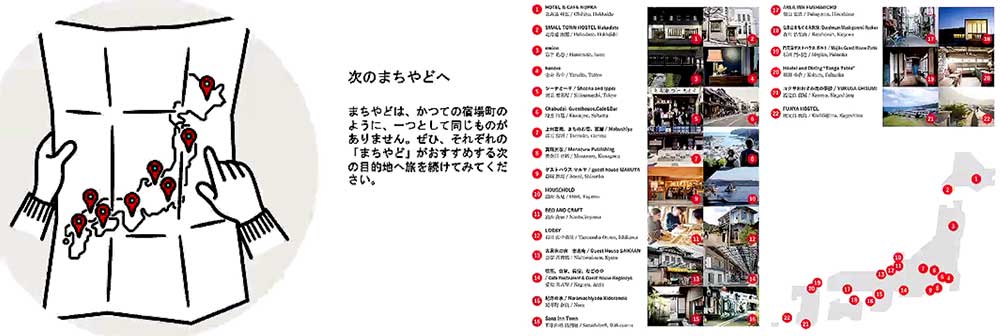

そういうことをやってたらですね。まだ実は日本中で同じようなことを始めてる人たちが同時多発的にいるということが僕もこういった景気の時期で日本中を巡らせていただいて、いろんなご縁をいただいてまして。やはりその横連携ってのさらにネットワークできるんじゃないかというので作ったのが日本町宿協会というもので、基本的な考え方としてはなんすかねこれ、宿の中に全てが揃ってるような施設型の宿ではなくて、町に既にあるものを繋げることでまどかにしていくとただいわゆる分散することが目的というよりは町と山倉町っていうなまち作りで宿が観光だとするとまさに観光まち作りのことだと思いますが、これを一つのものとして考えていくということができないかと、そういうことをやってる方々で町の境界をお願いします。

共通してるのが町のコンシェルジュがいてこれは地域の人と訪れる方を投げる役割をしているということと、ドンと新築で1個建てるっていうのは 町に既にある建物を活用して溶け込んだ建物に泊まることができる。いわゆるガイドブックを確認するか、顔じゃなくて、町の人とのコミュニケーションが一番のコンテンツになるといわゆる1泊2食付っていうのは夕食はなるべく街の中で食べていただいてなるべく街中でも経済循環が起きていくようにすると、そういったものが古典がですね。5000になり目になり一つ繋がってほ何か地域ホッピングしていくツーリズムみたいなというふうにずっと思ってます。

これはでもよく考えるとですねこれ日本にそもそもあったツーリズムなんじゃないかなと思っていて要は江戸時代ぐらいではその街道沿いに宿場町が連続していてそれぞれ何かそうなんですね街の宿場町の単位でフロアがあって旅籠があって召し上がってというそういうのが連携宿場町を作っていてそれぞれが一つとして同じものがない宿場町が連続してたと、そういうのをホッピングするツーリズムだ。言われるんじゃないかなと思ってます。

そういう町宿が全国にありまして北は北海道からですね南は鹿児島の離島まで存在しているという状態です。本当にもう、価格帯もバラバラではありますが基本一般1万から2万ぐらい客単価もしくはいわゆるゲストハウスに分類される宿もありますが、本当にですね個性的な部屋ばかりでそしてきょ面白いのはいわゆる観光地だけにとどまらず、いわゆる本当に普通の住宅地みたいなところにある街などもたくさんあります。でそういった意味で何て言うかね僕らが大事にしてるその日常地域の日常というものが、その街の魅力だしその本物の魅力っていうのをいろんな人が体験したがってるんじゃないかなという意味では、いわゆる観光地限らず街跡の可能性ってあるよねと。

そういったことですね考えていたときにこのコロナ禍があったわけですが、町宿のメンバーですねもうものすごい影響を当然受けていまして、そんな受けてる中で何ができるかなってことを去年話していたときに、本を作ったんですね。これたまたまあの、まず必ず神奈川の真鶴に真鶴出版という宿をやってらっしゃる編集と宿泊施設をやってらっしゃるところが、街宿協会の会員でいて、まず出版の川口さんという方の編集長に例年、毎年発行する雑誌をですね。作りました。

はい、という感じで一旦僕の話ここまでにします。

▶︎協力・建築設計・デザイン / DESIGN

一級建築士事務所 HAGI STUDIOは、広くストック社会における既存資源の活用という視点から、遊休不動産のリノベーション、新築案件においては周辺地域との連動性を考慮した建築物の設計を行っています。自社での運営経験も活かし、総合的なプロデュースとともに、クライアントとともに併走しながらプロジェクト自体をデザインしていくことを心がけています。

住宅 / RESIDENCE

シェアハウス / SHARED HOUSE

飲食店 / RESTAURANT, CAFE

宿泊施設 / HOTEL

コミュニティ施設 / COMMUNITY PLACE

児童施設 / NURSERY SCHOOL

展示会場構成 / EXHIBITION DESIGN

仮設施設 / TEMPORARY ARCHITECTURE

グラフィックデザイン・アートディレクション / GRAPHIC DESIGN