コンテンツへスキップ

比田井南谷

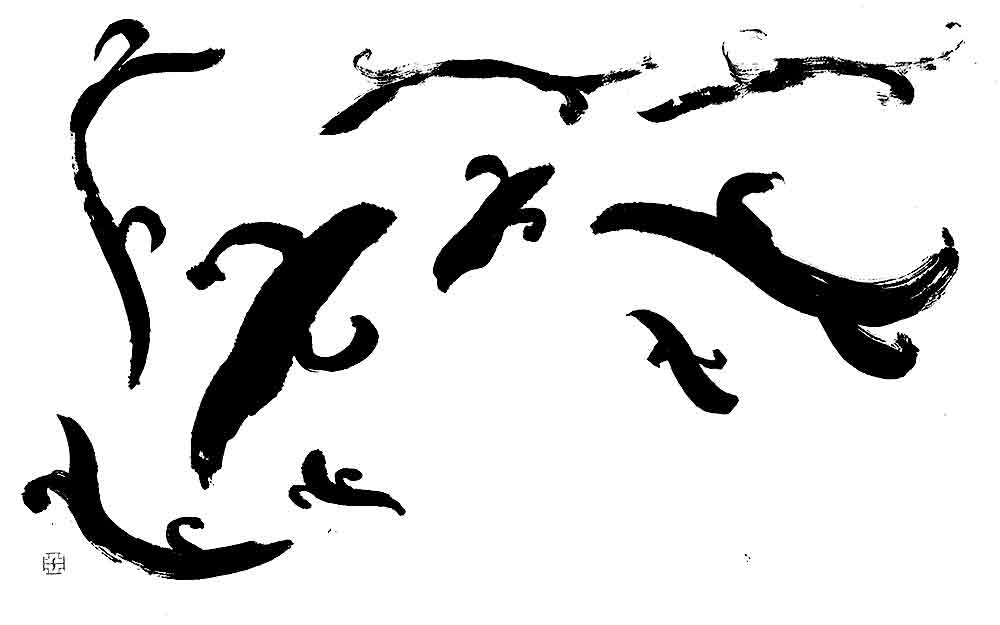

南谷は、書の芸術的本質が鍛錬された線による表現にある、との信念を生涯、一貫して持ち続けた。それを実証するため、線表現の方法にも様々な実験を試みた。早くは、1954(昭和29)年に「飛白」作品を発表している。飛白は、漢代の蔡邕によって発明され唐代の終り頃まで盛んに行われたが、それ以降はほとんど中絶しており、日本でも空海が一時期試みたが、ほとんど継承されていなかった。

1955(昭和30)年には、用材の実験のため、キャンバスに油絵具の作品を発表する。さらに1956年から第1回渡米する1959年にかけて、ボードにラッカーを塗ったり、水を引いた上に墨汁で書いてにじませたり、古い拓本の上に書いたり、ボード全面に油絵具を塗りタイヤの切れ端で飛白の筆法を用いて引っかいたり、様々なマチエールを試している。

線表現が作家の人間性を表すというためには、筆の柔軟な線の動きを紙面に定着することが必要となる。南谷が試行錯誤の後、発見したのは黒の油絵具にAベンジンを混ぜる方法である。墨のような粘りが少ないから、筆がよく伸び、しかも線と線の重なりも表せて、かなり忠実に筆線の動きを定着できる。「第5回サン・パウロ・ビエンナーレ展」には、この方法を応用して出品した。

南谷は、1957(昭和32)年頃、用材を様々実験する間にも、理想的な古墨を求めて蒐集を始めていた。ちょうど第1回渡米の直前、高い代価を払って中国の大きな風変わりな墨を手に入れた。箱には宋墨とあったが、それほど古い墨ではないと南谷は言う。

ある日、この古墨に他の墨を磨り混ぜたところ、不思議にもその墨液は突然分解されて凝縮した。試しに筆につけて書いてみると、線は前の油絵具とベンジンの場合と別種の、微妙で深いムーブマンを表した。それだけでなく、乾くと書いた時の筆線の動きがそのままの状態で紙面に定着した。それは、今まで夢想して実験を重ねていた線の動きを理想的に実現する墨であった。この発見に南谷は狂喜し、夢中になって追求的制作を行い、多数の作品が生み出された。この墨を用いた作品は、南谷の芸術的な線表現の力強さと深みを表し、日本でも海外でも驚異と称賛を巻き起こした。

▶︎南谷の「心線作品」

1934(昭和9)年、南谷は東京高等工芸学校印刷工芸科を卒業して、参謀本部陸地測量部(戦後は国土地理院)に勤務していた。翌年、兄厚が死去し、書学院をはじめとした父天来の事業は南谷が継承することとなった。その天来も1939(昭和14)年に没した。

日本は日中戦争から世界大戦に向かって突き進んでいった。戦局はますます逼迫し、先の見えない状況に南谷は鬱屈した気持ちに陥っていた。

1945(昭和20)年3月、5月の空襲で、東京は焦土と化し壊滅した。終戦直後、南谷は東京を離れ長野県に疎開した。疎開先の炬燵の中で、南谷は敗戦によって日本の行く末がどうなるか、そして、東洋の独自性に依存した書道が果してその意義をこれからも持ち得るのか、今までのように東洋文化の高尚な教養として、また日本の精神的修養のバックボーンとして書道を称揚するのは、空疎で虚妄ではないのか。3千年以上連綿と続いた書道の本質とは何か、書芸術とはいかなる境位(要素)に成立するのか、自らに問いかけ、答えの見いだせない情況に悶々としていた。父天来の唱えた書芸術の基本は「筆意と結体」であり、文字(漢字)の筆線に表現された筆者の「心(人間性)」と、それによる文字(筆線)の表現性のことである。その筆意を天来は唐代や三筆までの古典臨書の鍛錬で学ぶことを提唱したのであった。南谷は、疎開先の炬燵の中で奇怪な線や点を書いては反古の山をつくり試行錯誤を繰り返していた。書芸術の根本が線質にあり、その線の組み合わせの形象の表現性が芸術性の契機である、と確信していた。しかし、その確信は思うように形とならなかった。

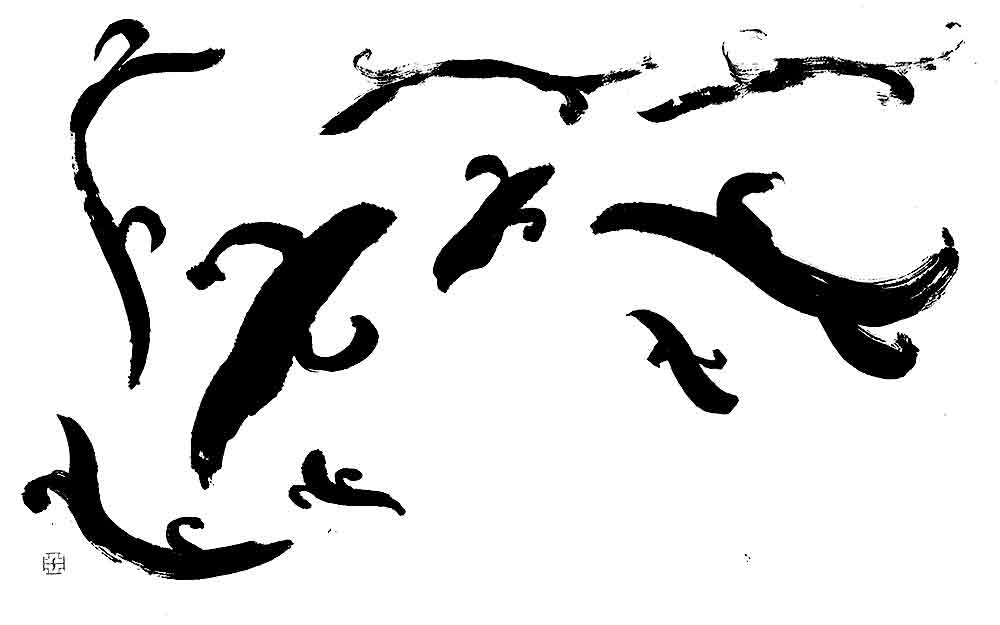

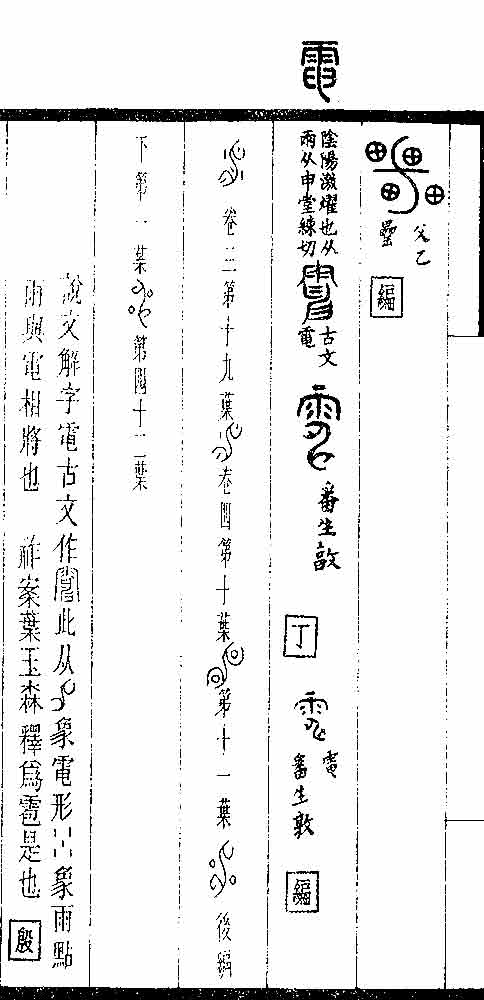

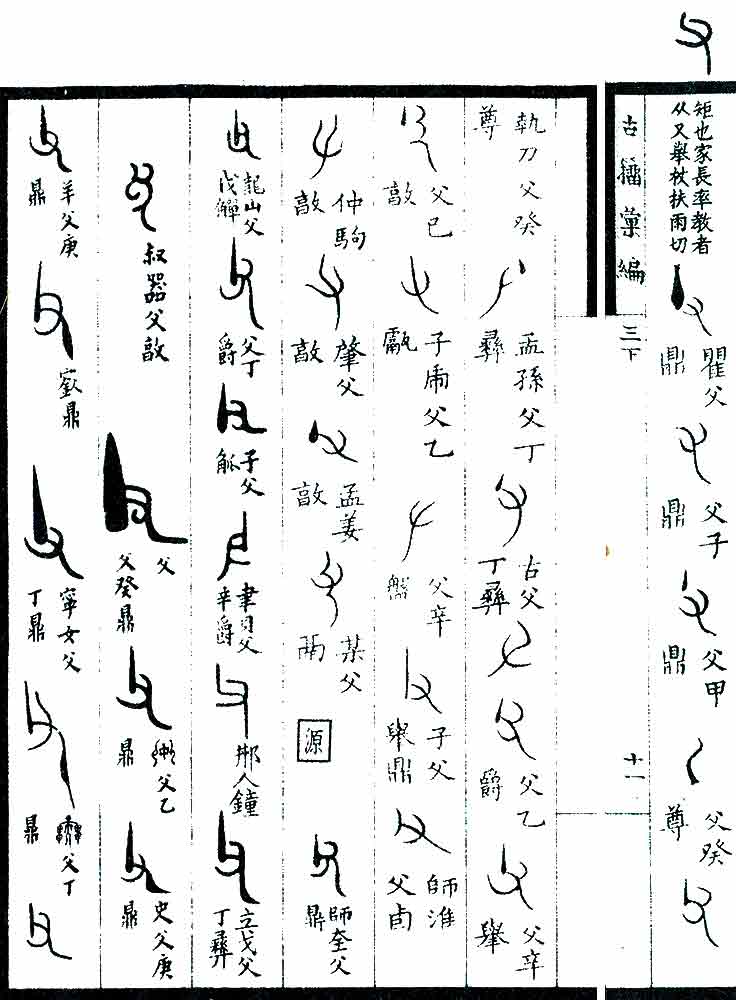

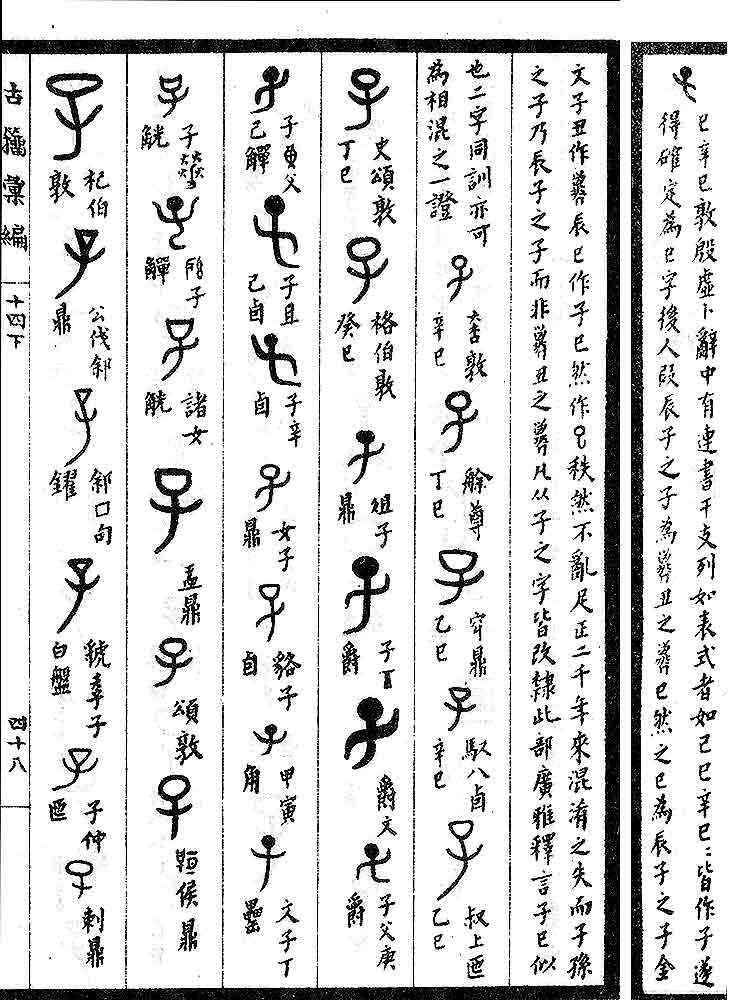

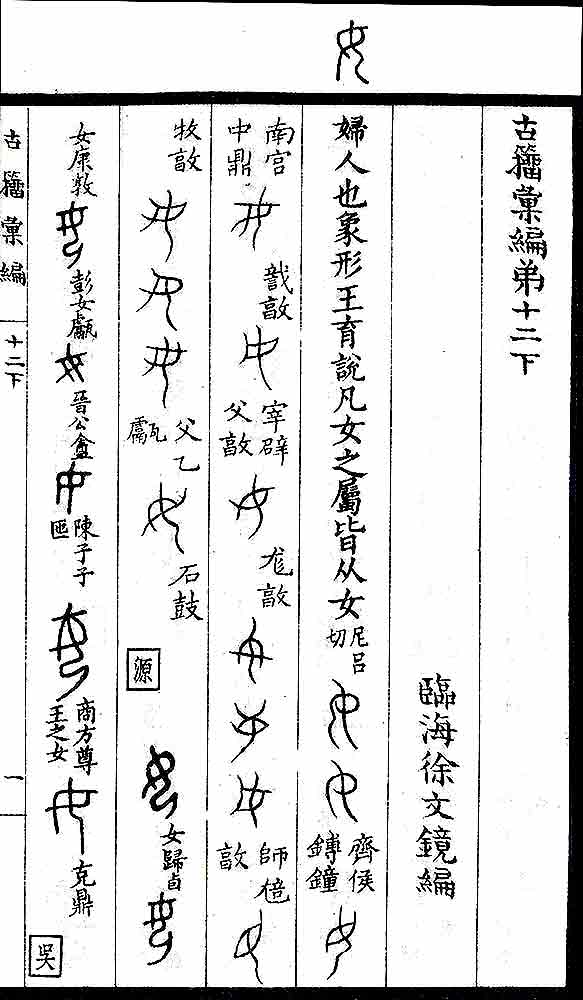

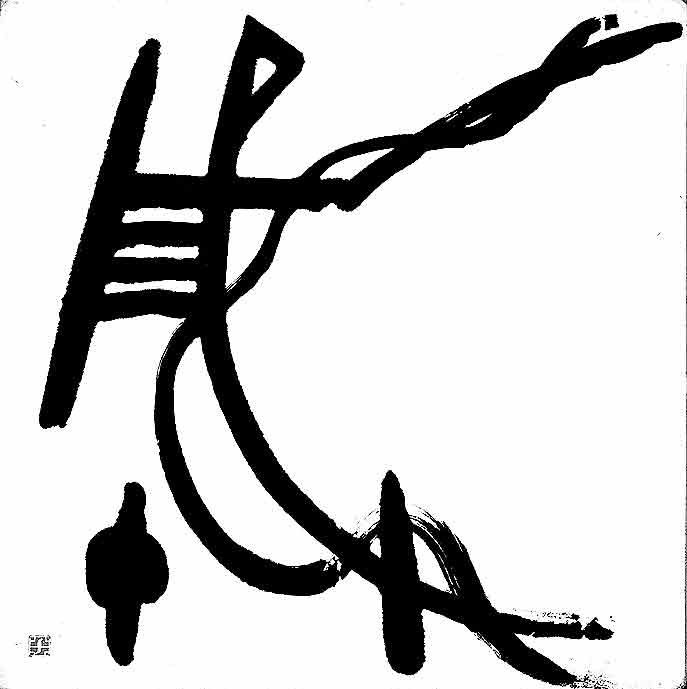

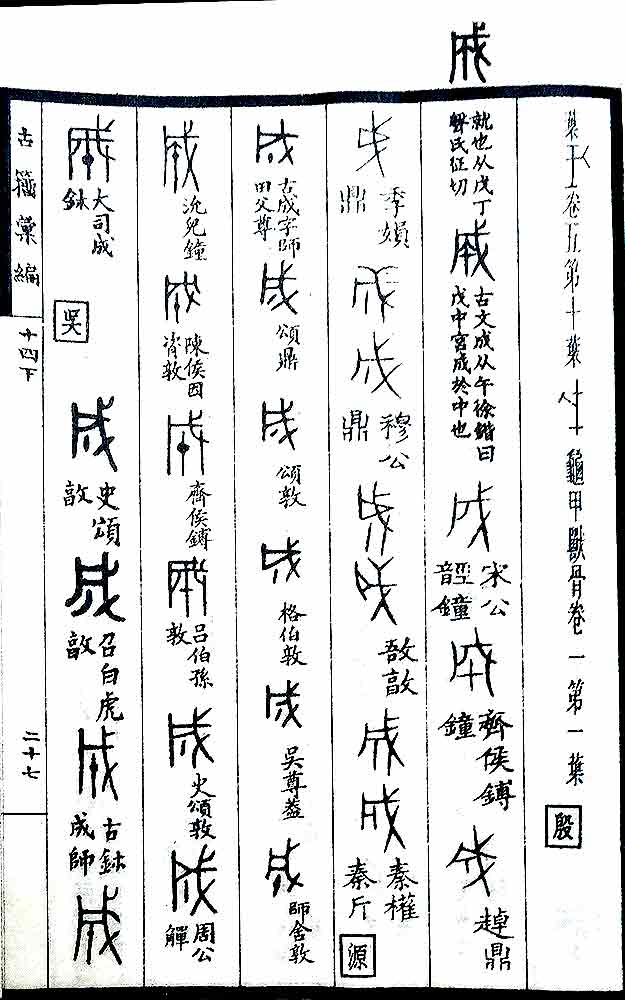

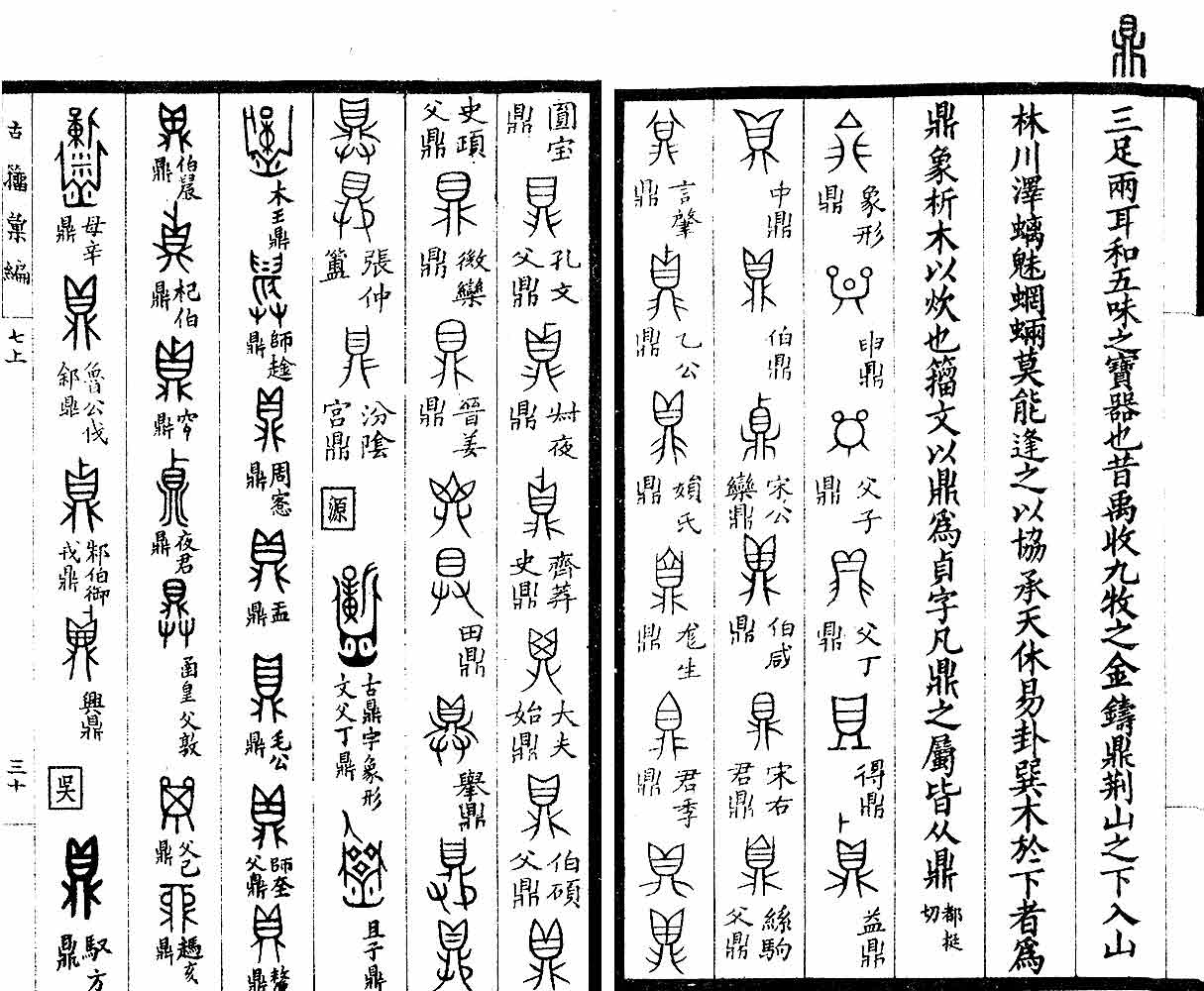

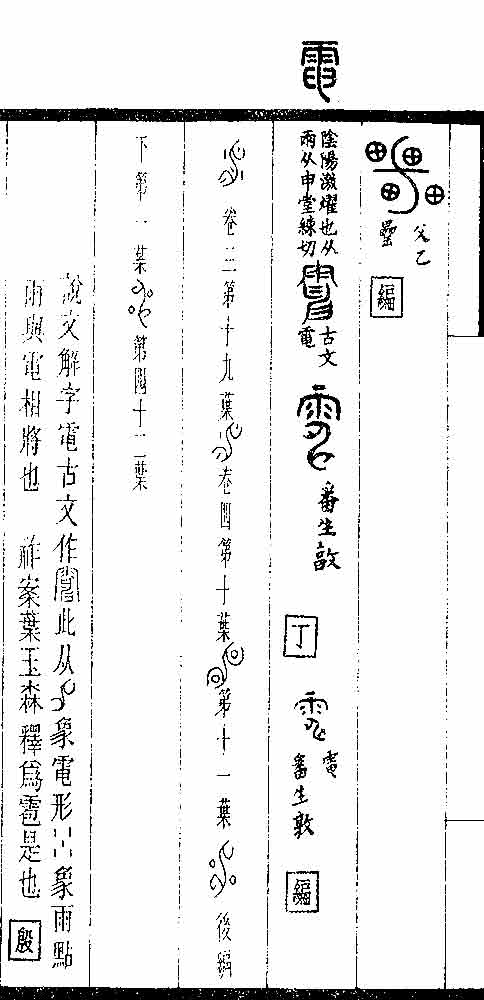

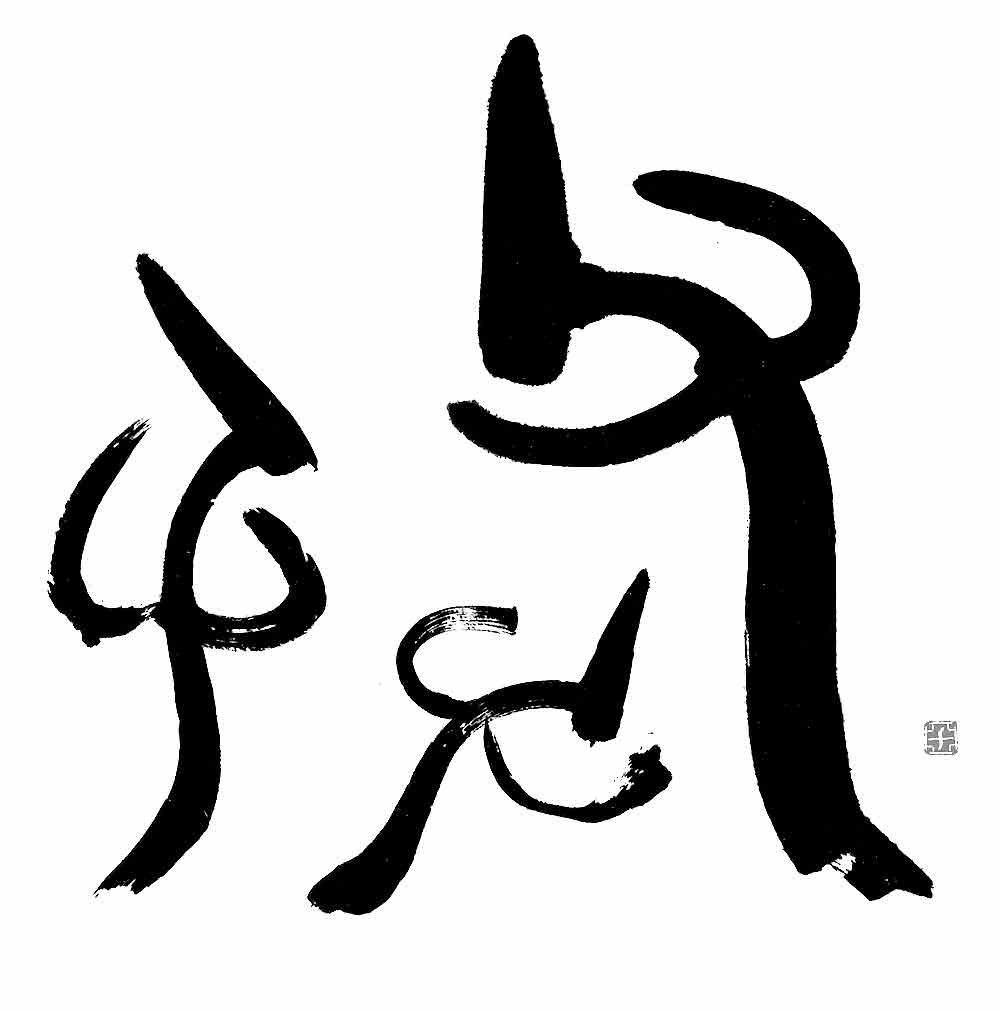

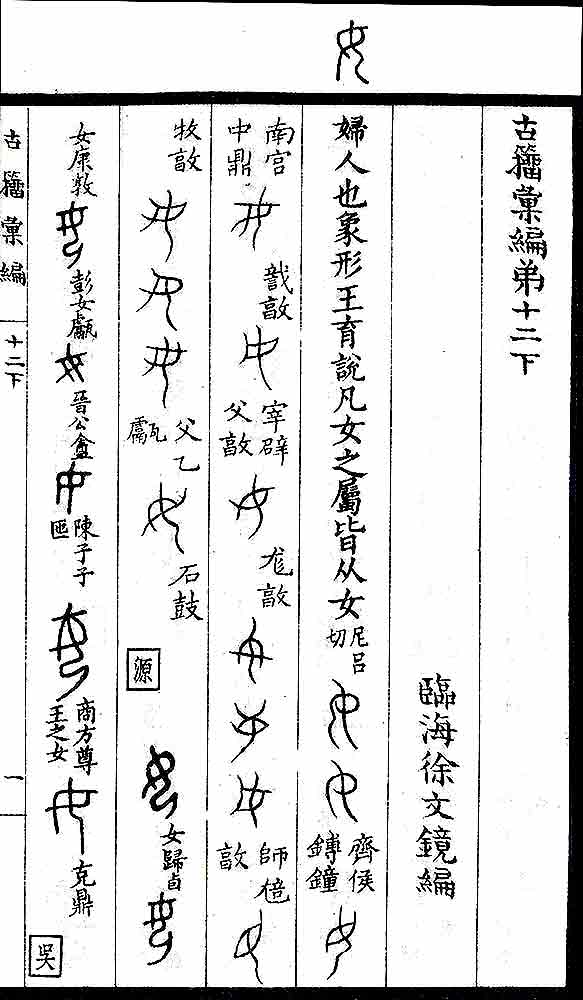

南谷の回想:「これがどの位続いたか、突然頭に浮ぶものがあった。それは父の『行き詰ったら古に還れ』という言葉である。古文だ。古文だ。先ず古文に還ろう。そこで古籀彙編(注)を開いたとき『電』の字が異様に私の注意を惹き、これを夢中で展開させて心線第一『電のヴァリエーション』となったのである。」(南谷の「心線の生れるまで」1955(昭和30)年)

(注)『古籀彙編』:徐文鏡が捜集した商代甲骨文、商周鍾鼎金文、石鼓文、秦漢青銅器吉金文字や古璽印、古陶、古幣、古兵器の銘文などの各種古代文字遺物を収録。単字約3000個。各文字学者の釈読に応じて編纂。1934年完成。

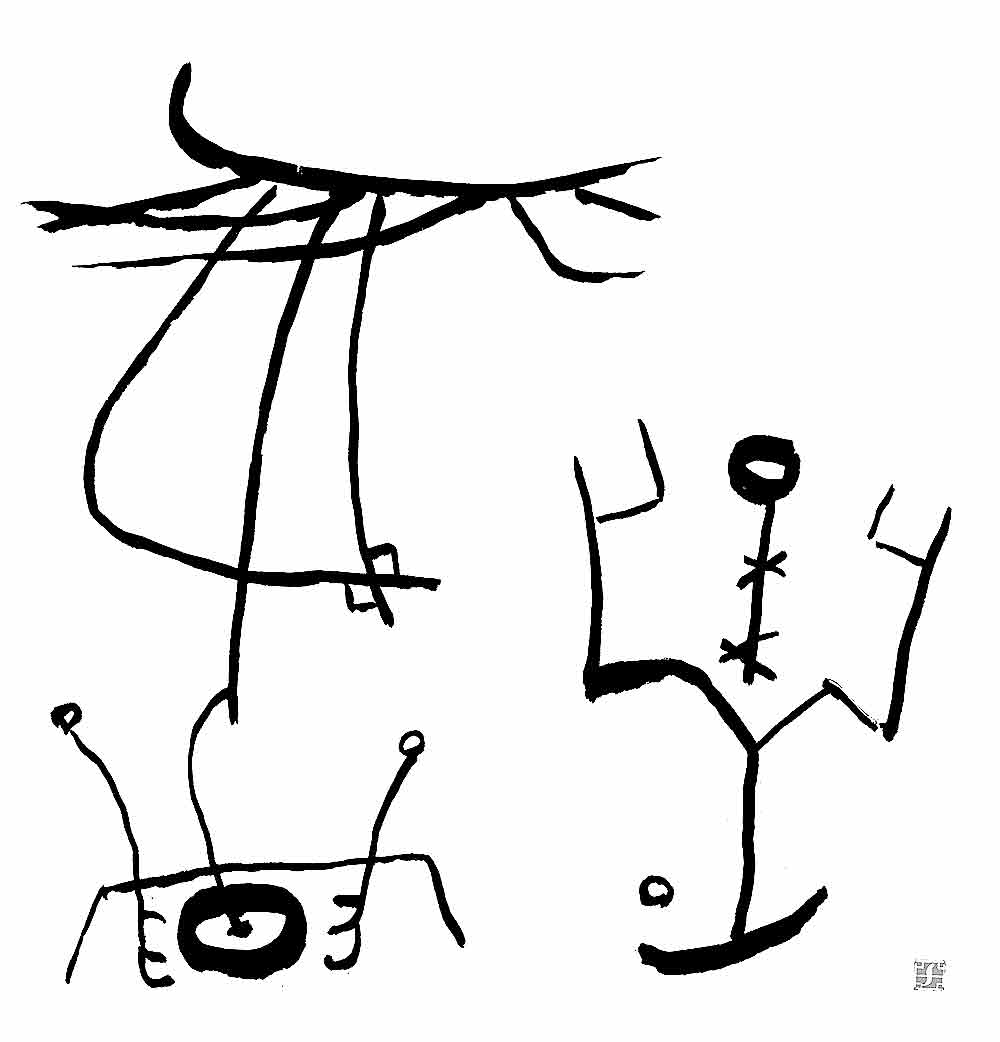

(1)「電のヴァリエーション」

南谷の1945年の文字を書かない最初の作品「電のヴァリエーション」。『電』は『古籀彙編十一下』にある。

疎開先で、この作品を見た姉千鶴子の夫の洋画家の角浩から、「日本のカンディンスキーだ」と激賞されたが、南谷自身はカンディンスキーがどういう画家かは知らなかった、という。この後、姉千鶴子がカンディンスキーの芸術論を入手したので、疎開先に送るという内容の手紙が残っている。この芸術論の本が1924年日本語訳の『カンディンスキーの芸術論』(『芸術における精神的なもの』1912年出版の訳)』とBauhaus Bücher の第9巻、W. Kandinsky ‘Punkt und Linie zu Fläche’(1926)(『点と線から面へ』)だと思われる。

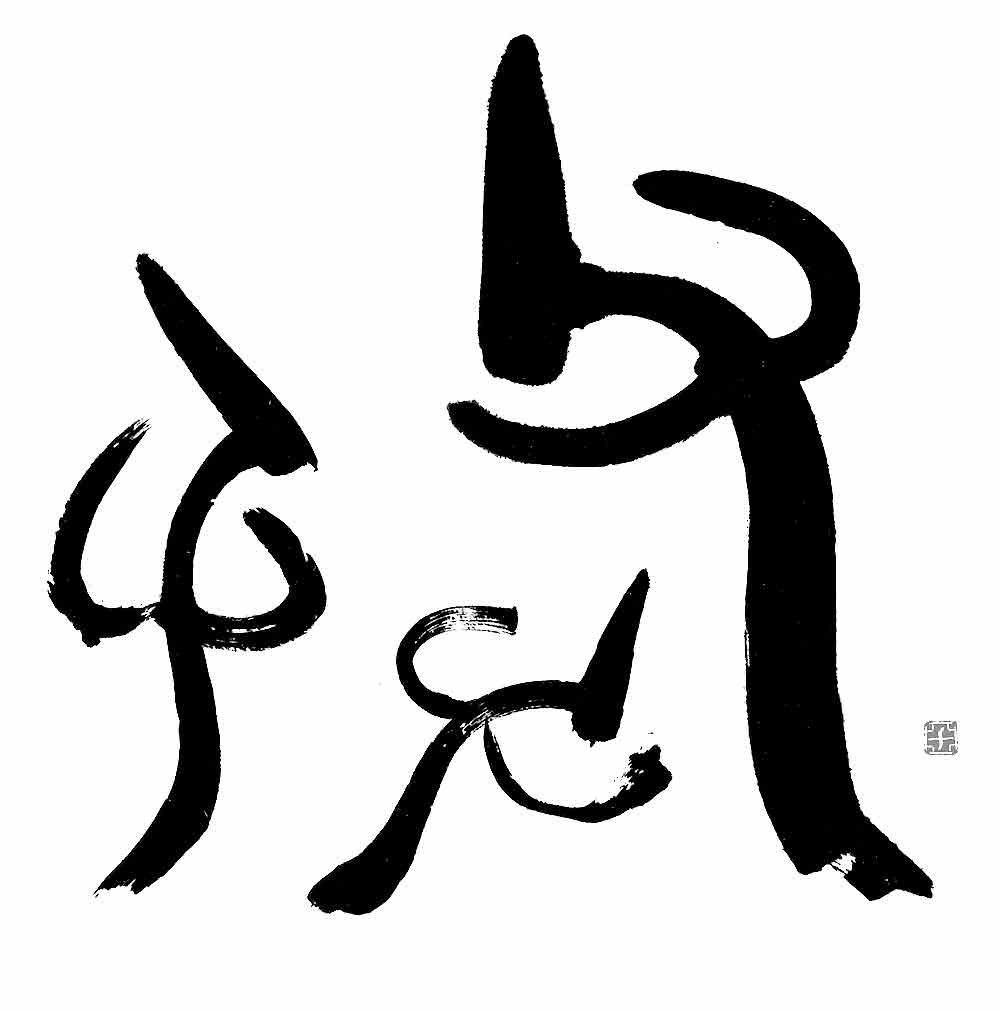

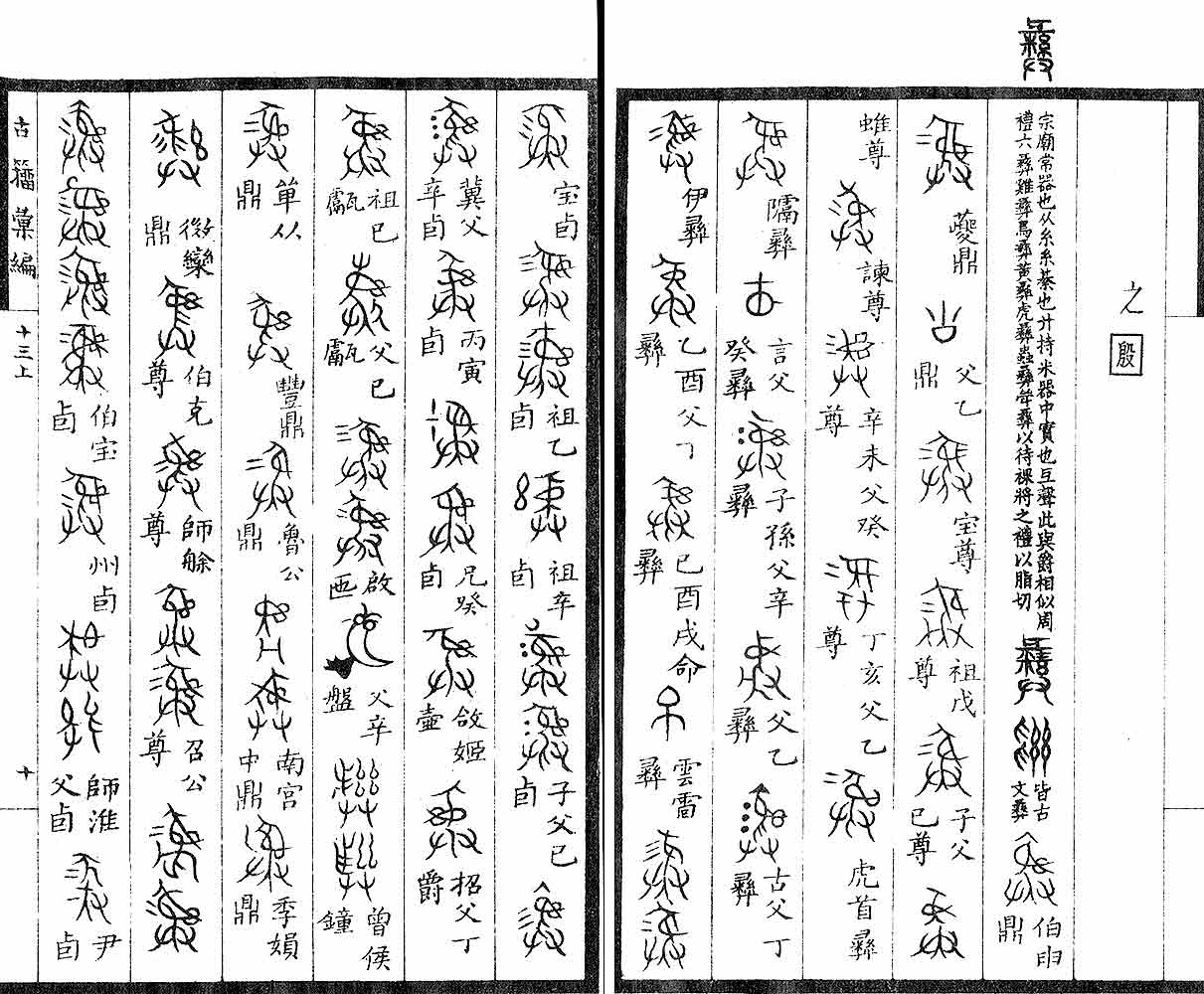

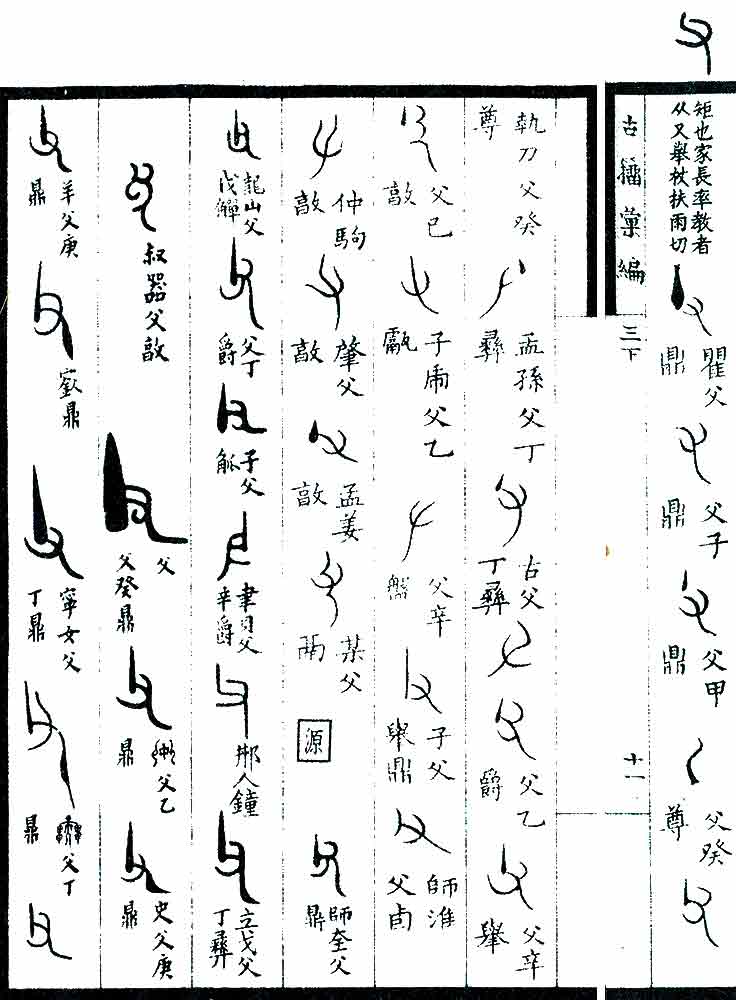

作品第2「三つの父」:『古籀彙編三下』これは金文の「父」の字形を三つ組み合わせて展開したものである。

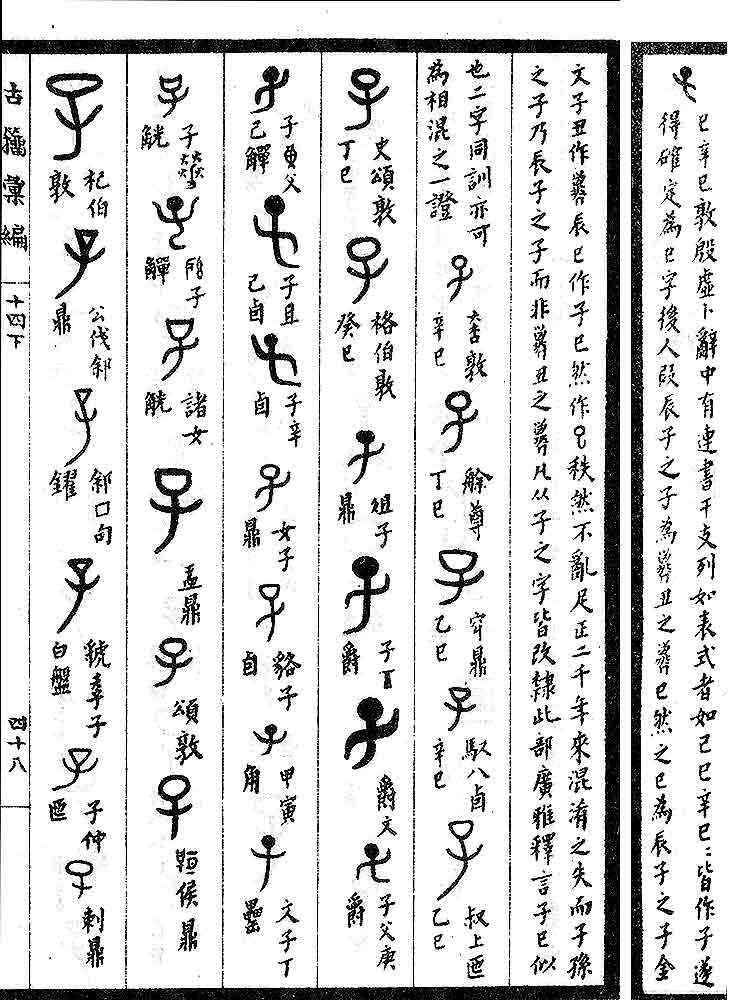

第3「女と子」は、『古籀彙編十二下』「女」と『十四下』「子」の「小臣兒卣」などをもとにした金文の字形の展開。この最初の三作は、義兄角浩の勧めで洋画界の‘現代美術協会展’に発表した(1946年)。

Top

■比田井南谷(ひだい なんこく)

■比田井南谷(ひだい なんこく)