コンテンツへスキップ

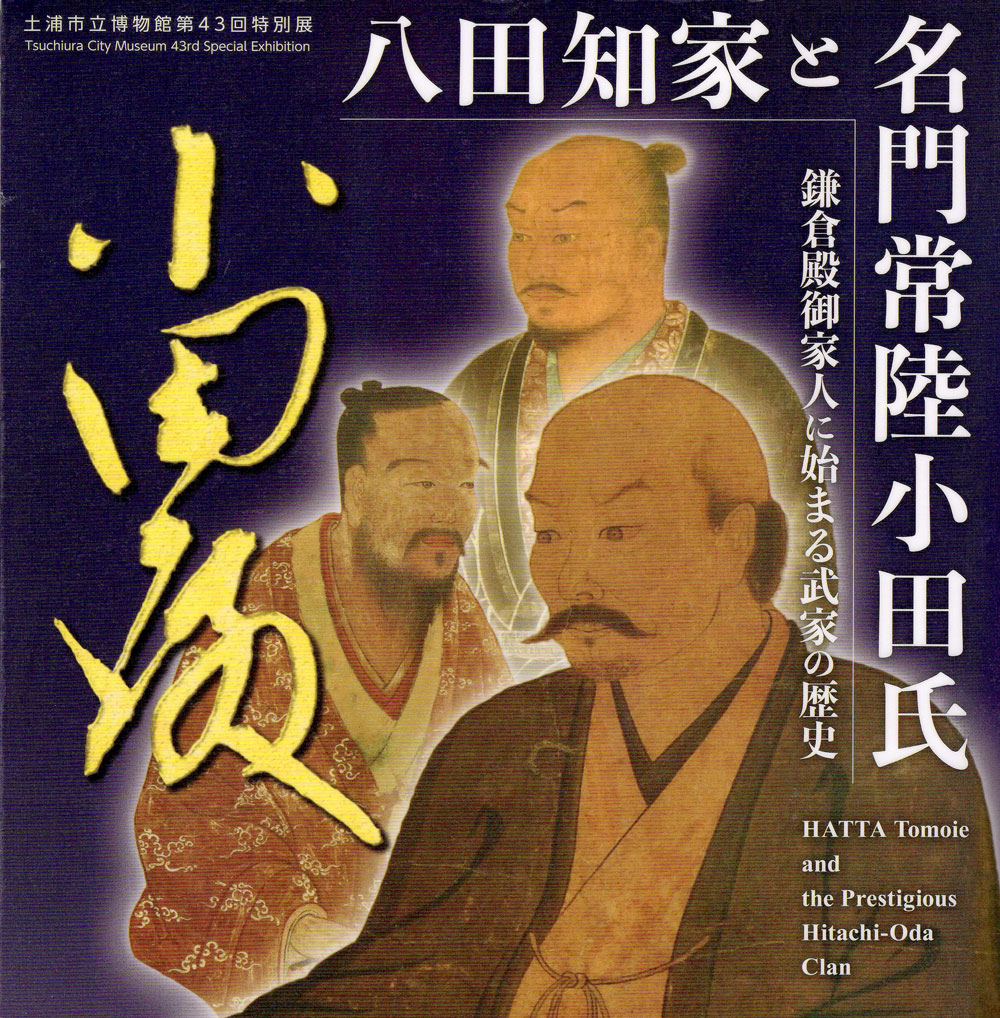

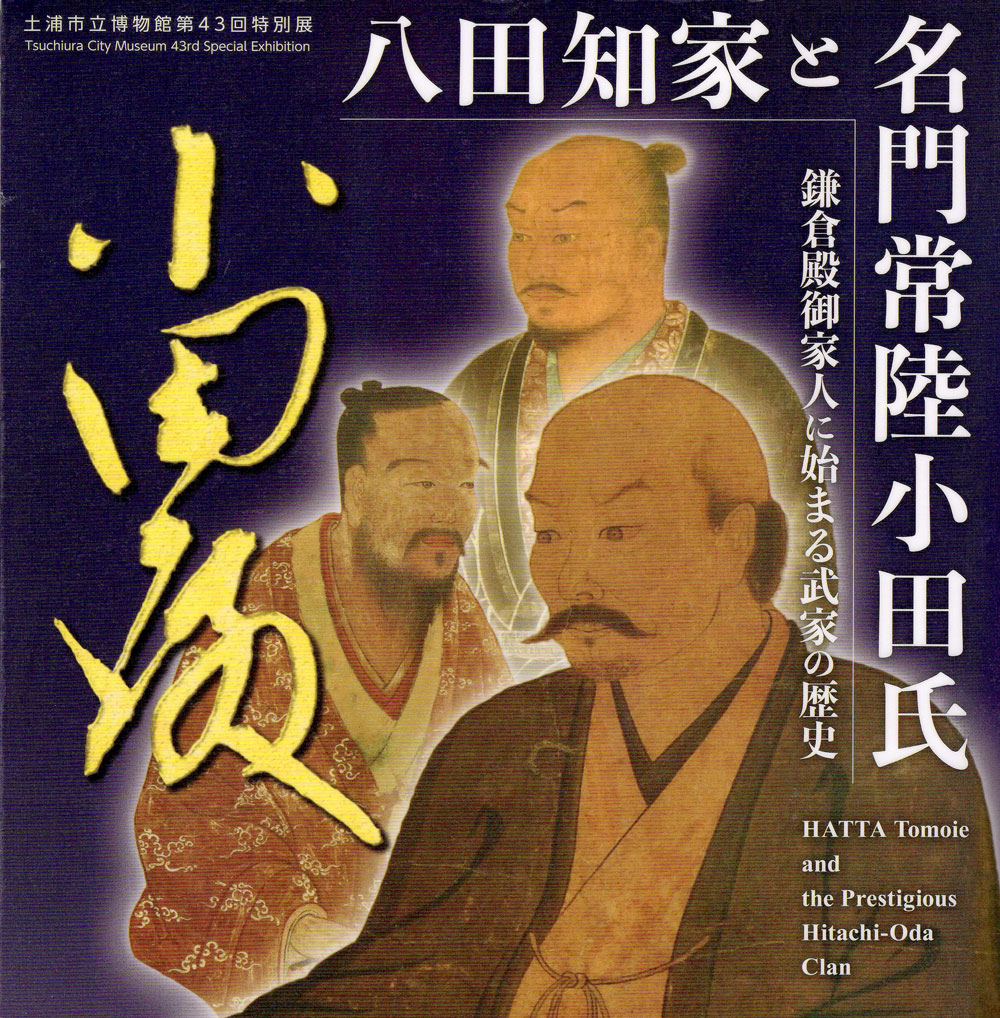

「鎌倉殿」御家人八田知家と名門常陸小田氏

■「鎌倉殿」御家人八田知家と名門常陸小田氏

■「鎌倉殿」御家人八田知家と名門常陸小田氏

▶︎下野武士八田知家、常陸国守護となる

守護とは鎌倉時代初頭に設置された役職で、国内の軍事動員(大番催促)や、謀反や殺害をした者の逮捕・裁判を行う権限を有していました。これらの職務をまとめて大犯(たいぼん)三箇条といいます。常陸国において守護を任されたのが、八田知家でした。文治5年(1189)7月には、源頼朝が奥州藤原氏を討つために平泉(現岩手県西磐井郡平泉町)へ進軍した際、知家を東海道大将軍に任じ、常陸国内の武士を動員するよう命じています。このことから、知家は文治5年以前に常陸国守護に補任されたと考えられています。

「常陸固守護八田知家」と耳にすると、知家は常陸国の武士と想像する方も多いと思います。しかし、現存する系図類を確認すると、知家は下野国の武士宇都宮氏の系譜を引く人物であることが明らかとなります。また、建久3年(1192)に知家が鎌倉幕府政所から受け取った「鎌倉将軍家政所下文」には、本木郡(茂木保現栃木県芳賀郡茂木町)住人と明記されています。つまり知家は下野国の武士であったのです。

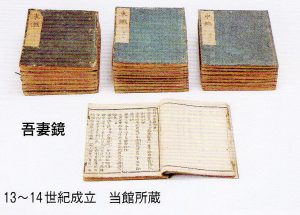

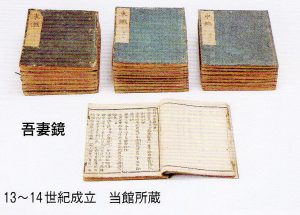

第42回特別展「東城寺と『山ノ荘』・・・古代からのタイムカプセル、未来へ」では、平安時代から鎌倉時代初頭の常陸国南部を中心とする地域は、多気(たけ)氏を本宗家とする常陸平氏の影響力が強い地域であることを紹介しました。下野国を出自とする知家にとって、常陸国の支配は容易なものではありませんでした。ではなぜ知家は、支配が困難な地域の守護に選ばれたのでしょうか。知家の活躍に関する記録は、鎌倉幕府が編纂した歴史書『吾妻鏡』に記されています。

知家に関する記述の多くは、源頼朝や頼家など鎌倉幕府将軍(鎌倉殿)の側近としての仕事ぶりに関するものです。将軍や幕府の信頼が、一国の守護就任に結び付いたと考えられます。

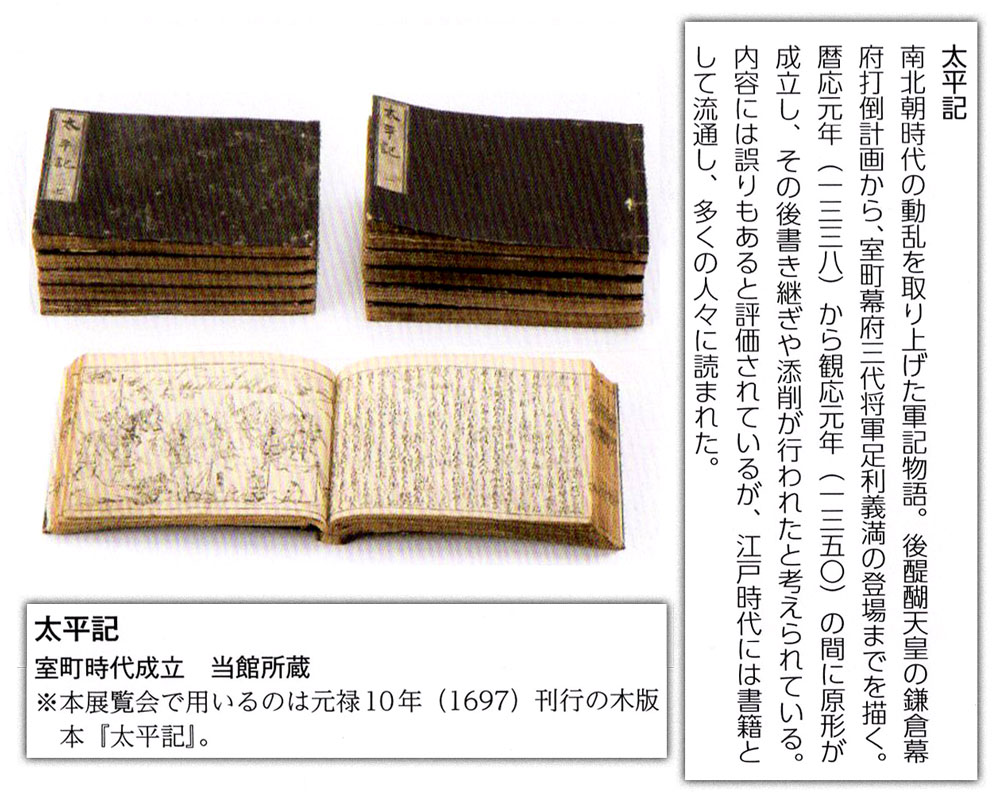

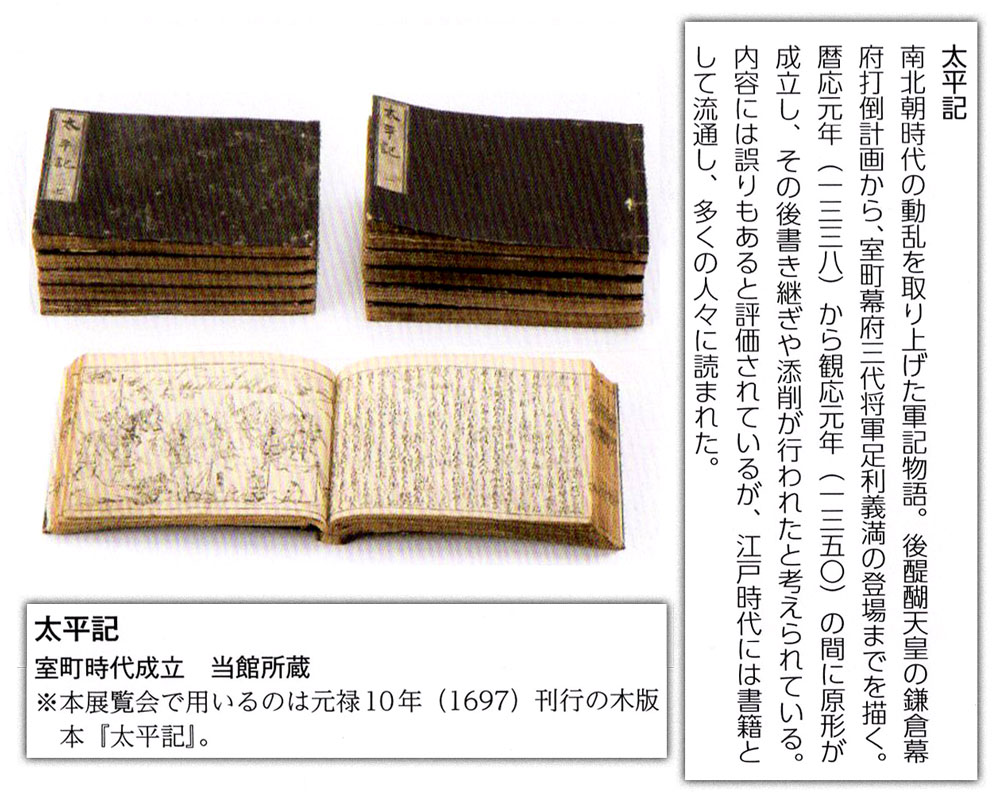

吾妻鏡13世紀から14世紀にかけて鎌倉幕府が編纂した歴史書。治承4年(1180)から文永2年(1286)までが編年体で記されている。九条兼実の『玉葉』や藤原定家の『明月記』などの日記や文学作品、御家人の家伝文書などを用いて編纂している。幕府執権の北条氏が編纂を主導したため、曲筆や年月記載の誤りが散見されるなど留意すべき点も多い。

▶︎八田氏、常陸国へ入り込む

守護となった知家は、常陸国の中で影響力を持ち始めます。『吾妻鏡』によれば、建久元年10月3日に源頼朝が上洛する際、随行する予定の知家が常陸国から遅参したため、頼朝の機嫌を損ねたという記事があります。知家が任国へ足を運んでいたことを示す最初の記述です。

知家が、より大きな影響力をもつきっかけになったのが、建久4年に起きた「建久4年の政変」です。前述の通り、常陸国南部では多気氏が勢力を誇っており、多気山城のある北条(現つくば市北条)を拠点としていました。建久4年、知家は曾我兄弟の仇討ちに伴う世間の混乱に乗じて、動きがあると幕府へ報告します。これに対して義幹は多気山城へ籠城しました。

(現つくば市北条)を拠点と多気義幹に野心(謀反)の動きありと幕府へ報告します。その後、義幹(よしもと)は幕府へ出頭したものの、事の次第を弁明できず、所領の筑波郡・南部((現かすみがうら市千代田地区・石岡市・小美玉市周辺)・北郡(現石岡市八郷地区周辺)などを没収され、身柄は岡部泰綱(やすつな)のもとへ預けられました。没収された地域の一部は知家に与えられたとも考えられています。この後、知家は同6年に筑波山麓の六所神社(現つくば市臼井)へ懸仏(かけぼとけ・鏡板に仏や神の像を刻んだり貼り付けた器物)を、建永年間(1206〜7)には極楽寺(現つくば市小田)へ銅鐘を寄進しました。

多気氏を失脚させた知家は、北条時政へ長年恨みを抱いていたという理由から、義幹の弟である下妻広幹を梟首(きょうしゅ・さらし首)にしています。多気氏・下妻氏と、常陸平氏の勢力を少しずつ削いでいった八田氏は、常陸国国府(現石岡市総社)の大掾氏が有する大掾職も手に入れようと試みます。ただしこの策略はうまくはいかず、安貞元年(1227)12月26日に、大掾職の希望は「非分の望み」(分不相応な要求)であると、知家の子知重(二代)は幕府政所から厳しく諌められました。

ところで、八田氏の拠点はどこにあったのでしょうか。『吾妻鏡』に登場する知家・知重父子の記述は、鎌倉における事項が多くを占めています。また文治3年1月12日の記述によれば、鎌倉御所南門前に知家の邸宅が存在したことが確認できます。鎌倉は度々火災に見舞われており、建暦3年(1213)には知家宅が、建保5年(1217) には知重宅が類焼したことも記されています。このように、知家・知垂の代において、その活動拠点は鎌倉にあったと考えられます。

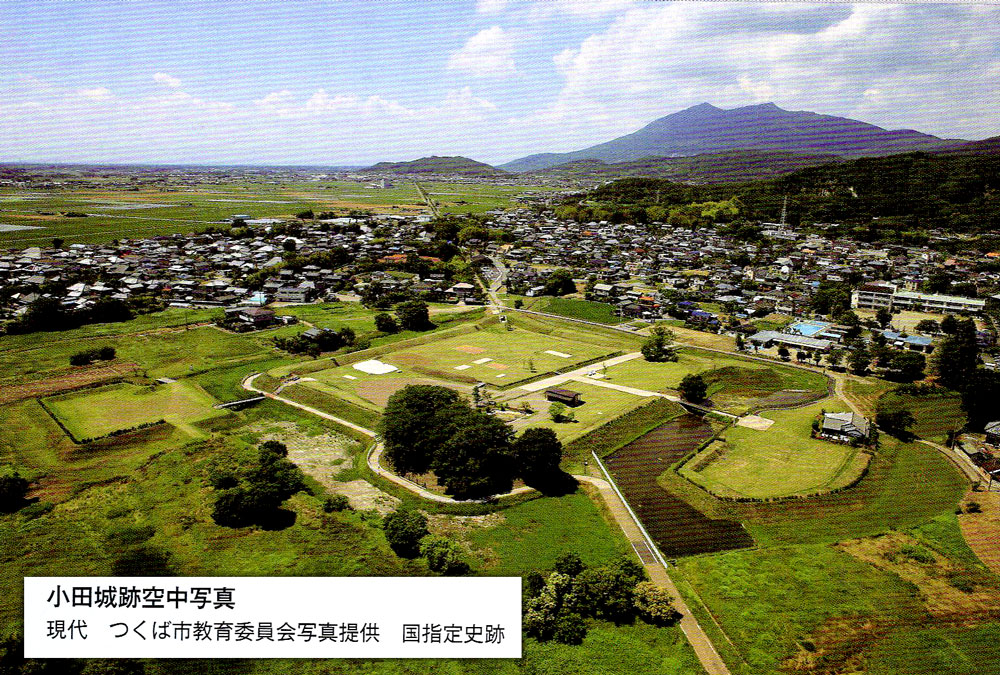

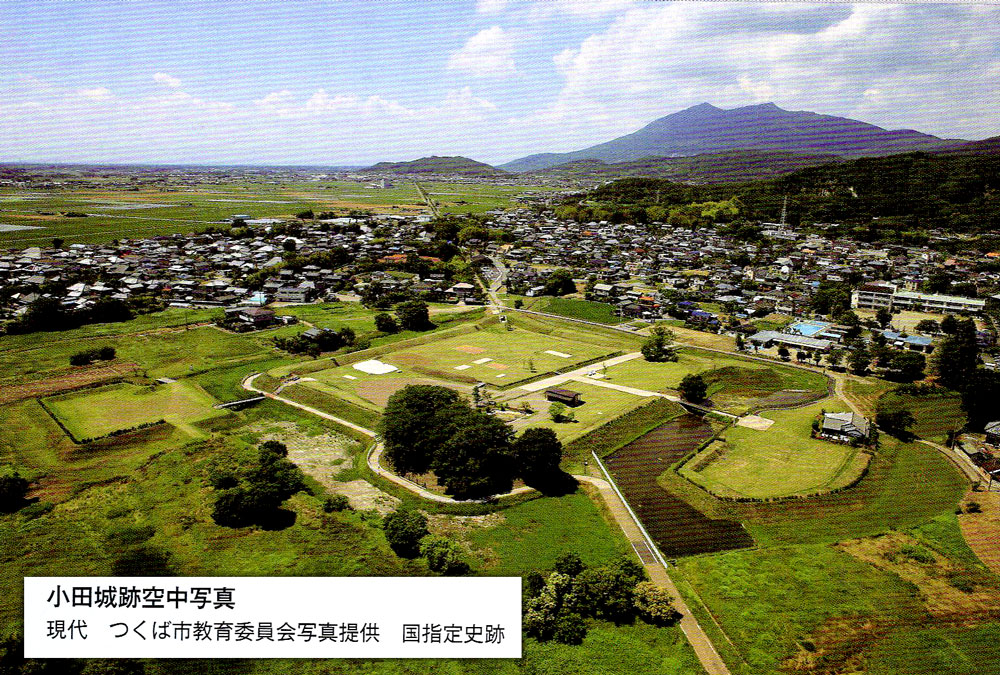

一方、この時期における常陸国内の拠点については、残念ながら判然としません。今日のつくば市小田の地に館を構えていたという説もあります。小田城跡の発掘成果によれば、4代小田時知の時期には確実に利用されていました。しかし、それ以前の時期については、戦国時代につながる小田城跡の本丸跡とは館の位置や範囲は異なっていた可能性が示されています。建久4年の政変とその後の経過を踏まえて考えると、八田氏は建久4年の政変によって多気氏を失脚させた後、筑波山麓の北条や小田近辺に拠点を構えたと推察されます。

▶︎八田氏から筑後氏、そして小田氏へ

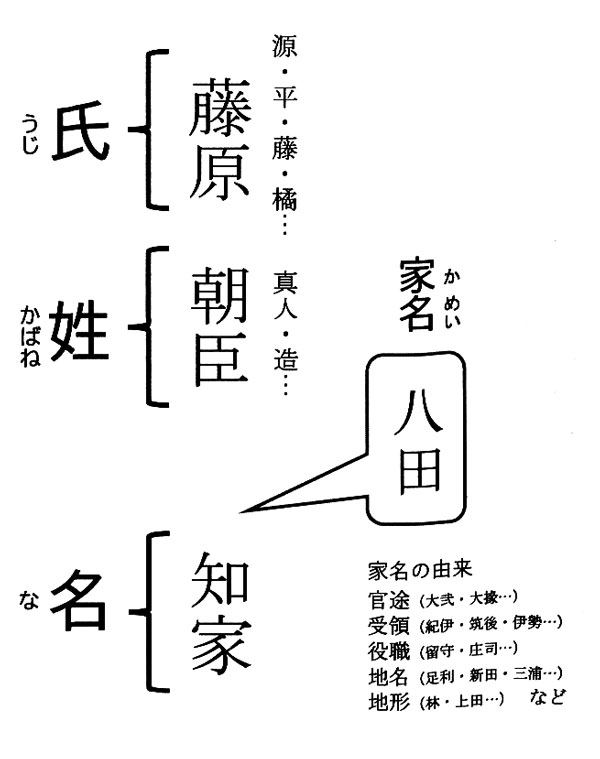

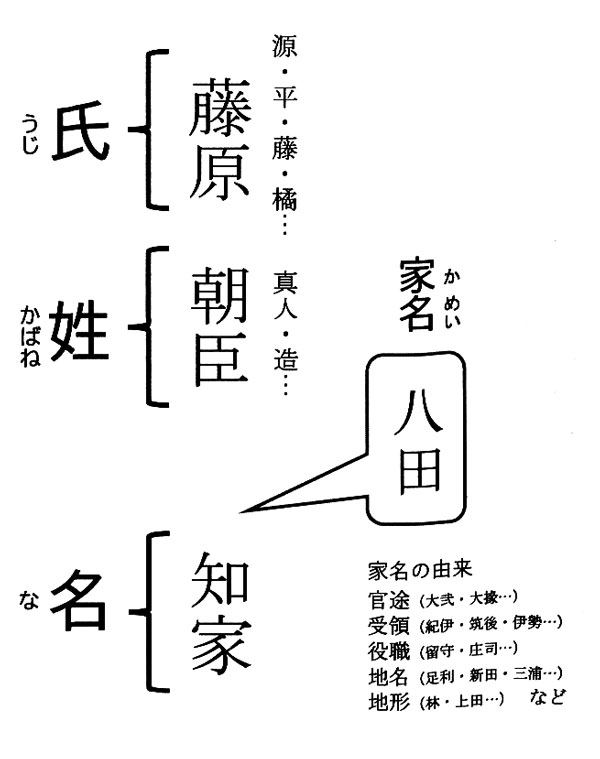

八田知家の正式な名は、「藤原朝臣知家」です。下野国の宇都宮氏は藤原氏の系譜を引く一族なので、知家もまた「藤原」の氏を持っています。「朝臣」は姓といい、氏に付属する称号です。「八田」は家名といい、氏から分かれた一族の「名乗り」です。本来は源氏であるものの、足利や新田を名乗るように、知家も藤原氏でありながら八田と名乗るようになりました。この名乗りは地名や役職、地域の特徴など、さまざまなものが由来となりました。

知家が名乗った「八田」の由来については、知家の父とされる宗綱の「八田権守」という称から採ったとする説、知家の母とされる八田局に由来するという説、八田(現筑西市八田)の地名に由来するという説など、さまざまな仮説が立てられていますが、いずれも確証が得られていません。ただし『吾妻鏡』の記述から、元は宇都宮氏であった知家が、鎌倉時代には八田を名乗っていたことは確かです。 知家の子供たちは父と同じく八田を名乗っていましたが、『吾妻鏡』によれば、建仁三年(一二〇三)頃から「筑後」を名乗るようになります。これは『吾妻鏡』のみの話ではなく、先述の極楽寺鋼鐘を、知家は「筑後入道専念」の名で寄進をしています。一見すると、筑後国に移り住んだように錯覚しますが、そうではなく、筑後守という官職に由来しています。この頃、知家は筑後守という官職を得たことで、それまでの位階である従六位上から従五位下に昇進しました。知家の一族はこの昇進を機に、筑後守にちなんで受領名の「筑後」と呼ばれるようになったのです。

「小田」という名乗りがはじめて確認できるのは、知家から数えて四代目の当主となる時知の代です。『吾妻鏡』の中では、建長四年(一二五二)にはじめて「小田左衛門尉時知」と現れます。先代泰知に関する確かな記録は確認できませんが、時知の代までには「小田」を名乗っていました。「小田」の名乗りについては、小田城跡がある今日のつくば市小田に求める説が出されています。一方で、鎌倉時代における小田の地は南野荘の中にある集落であり、武士団が名乗る地名としては規模が小さいことも指摘されています。そのため、小田は小田の名乗りを陸奥国小田保(現宮城県遠田郡涌谷町周辺)に求める説も出されています。いずれの説も明確な根拠を欠くため結論は出ませんが、知家にはじまる一族が名乗りを変え、本家筋は「小田」という家名に落ち着いたことは確かです。

かめい家名八田家名の由来(大弐・大書=)(た伊・筑後・伊券…)(留守・庄司…)(足利・新田・三浦−・)(林・上田・−) など途領城名形官受役地地源・平・藤・橘… 真人・造…藤原 朝臣知家な受領名武士が位階(従五位下以上)を願い出て国守名を名乗ることを許されたもの。この場合、受領名と知行国名は一致しないことがほとんどであった。

▶︎南北朝の動乱を生き抜き、名門武家へ

鎌倉幕府が倒れ南北朝の動乱が起こると、治久(七代)は南朝方に与して北畠親房らと共に常陸国で戦っています。このため治久は、勤皇の志を持った南朝の忠臣として紹介されてきました。しかし、治久は本当に南朝の忠臣だったのでしょうか。 建武二年(三一三五)七月に、元鎌倉幕府執権北条高時の子時行が挙兵し、足利直義のいる鎌倉を攻略し ました。直義の兄尊氏は時行を討つために京から鎌倉を攻め、時行を敗走させました(中先代の乱)。これをきっかけに、関東では諸家が争い始めます。この年、治久は大操氏や佐竹氏らと頻繁に戦を行っています。全国的な混乱の中で自らの領地を守りつつ、領地を拡大しようとする中で起きた争いでした。南朝方の北畠顕家が常陸国へ下向すると、治久はこれに従い、近隣の諸家と戦います。治久にとって南朝方は、勢力争いの援軍ともいえるでしょう。また、戦に勝利し軍功を上げれば、南朝方から新たな領地を与えられる可能性もありました。

同五年、北畠親房が転戦の末に小田の地へ流れ者くと、治久はこれを迎え入れ、攻め寄せる北朝方と戦いました。ただし、親房と治久の関係性は決して良好とは言えませんでした。親房が援軍を求めて陸奥国の結城氏に出した書状には、治久への苦言が数多く記されています。治久は勤皇の思想から南朝方に与したわけではなく、近隣諸家との抗争の中で、共闘相手として南朝方の諸将を選択したと考えられます。実際、暦応四年(一三四一)一一月、北朝方の高師冬に敗れた治久は、一転、北朝方として戦いはじめます。

治久の子孝朝(八代)は、足利将軍家やその家臣との親交を深め、関東における地位の向上に努めました。軍事力のみではなく、和歌や漢詩などの文化的交流を行う中で信頼を得て、小田氏を関東の名門武家に成長させました。この頃、孝朝は藤原ではなく源の氏を用いるようになります。足利氏へ取り入ることで一門の躍進に成功した孝朝は、自身のルーツである藤原ではなく、足利氏との関係性を重視すべく源氏を重んじたと考えられます。

孝朝が領内へ宛てた領地安堵の袖判下文は、領内の統治を安定させるとともに、自らの権威を知らしめることも意図していました。一方で、足利将軍家との交流が深く、急速に力を持ち始めた孝朝の存在は、鎌倉 府の鎌倉公方や関東管領にとっては脅威となりました。至徳三年(二二八六)、小山義政の遺児若犬丸が挙兵すると、孝朝はこれを匿っていると鎌倉府から疑われます。関東管領上杉朝宗に攻められた孝朝は、一族

なんたいさんで難台山(現石岡市・笠間市)に篭りました。小田孝朝の乱や難台山(男体山)合戦と呼ばれるこの戦によって、小田氏は領地の多くを失ったと考えられています。関東争乱を乗り越える 鎌倉公方は関東管領によって補佐されていましたが、この職を務める上杉氏の一族内で覇権争いが起こったり、鎌倉公方が関東管領と対立をしたりすることで、関東の諸家を巻き込む争いに発展することがありま いぬがけ やまのうちした。上杉氏内部では関東管領の座をめぐつて、犬懸上杉氏と山内上杉氏が対立を繰り返しました。上杉 おうぎがやつ禅秀の乱によって犬懸上杉氏が没落すると、山内上杉氏と扇谷上杉氏が対立を深めていきます。また、鎌倉公方と上杉氏、そして室町幕府が互いに対立・共闘を繰り返すことで、永享の乱や享徳の乱などの大きな しげうじ争乱が起こりました。特に享徳の乱以降、鎌倉公方足利成氏が下総国古河(現古河市) に移ると、成氏が古 まさとも はりこえ河公方、これを討とうとする足利政知が堀越公方と呼ばれます。永正三年(一五〇六) 四月には古河公方足 たかもと よしあき おゆみ利政氏が子高基と対立し、高基の弟義明は小弓(現千葉県千葉市中央区生実町) に移り、小弓公方と呼ばれました。繰り返される関東の争乱において、小田氏の歴代当主は、敵対する諸家の動静を睨みながら、与する勢力をその都度判断し、一族の存続を図りました。後世の視点からすると、一貫性がない動きをしているように見えてしまいます。しかし一門を存続させつつ、近隣勢力との抗争を有利に運ぶためには、支持する勢力を変えることは、当然の結果とも言えます。 うじやす ながあかげとら まさとら てるとら けんしん一六世紀になると、小田原の北条氏康や越後国の長尾景虎(のち上杉政虎・輝虎・謙信) が関東で覇権争いを繰り広げはじめます。常陸国の武家は、近隣武家との抗争に彼らの力を利用することで、勢力争いを優位に進めようと画策しました。小田氏をはじめとする関東の武家は、近隣武家との対抗・共闘を模索すると同時に、新たに力を付けてきた、足利一門とは異なる勢力との関係性にも気を配らなくてはなりませんでし ういしはるた。この時期に当主を務めた氏治(一五代) は、大操氏や真壁氏、佐竹民ら常陸国内との抗争を繰り返しながら、小田原北条氏・上杉氏との関わりを模索しました。結果的に、氏治は敗北を重ね、居城であった小田城を失ってしまいましたが、決して戦下手だったわけではなく、関東特有の勢力争いや領主閣外交の難しさに翻弄されていたというのが本質であったと考えられます。 常陸国における小田氏の支配は、豊臣秀吉による天正一八年(一五九〇) の小田原征伐と、徳川家康の関東入国によって終わりを迎えました。

御屋形様への帰属意識 戦国乱世が終わりを迎え、泰平の世が訪れると、小田氏治・守治親子は結城秀康に仕えました。秀康が越前国北庄 (現福井県福井市) へ移ると、これに従って常陸国を後にします。かつての領地を離れ、結城氏の一家臣という姿での再スタートでした。氏治の子孫には、出雲藩や松山藩の藩士になった者もいれば、仕官先探しに苦労する者もいました。特に、守治の子経治に始まる系譜の子孫は、江戸で剣術や軍学を修めつつ、苦心しながら仕官先を探していました。 それでは、各地に散っていった小田氏の子孫たちは常陸国を忘れてしまったのでしょうか。彼らは度々居城があった小田村や、その周辺を訪れています。特に成朝という人物は、何度も小田村やその周辺の住人と交流をしていました。住人たちは成朝と交流するなかで、自らが小田氏の家臣であったという由緒を確認し、贈り物をするなど、積極的に関わりを持つ姿勢を示しています。一方で、成朝は彼らへ手紙を送り、先祖が旧家臣であったと伝えることで、繋がりを深め、継続的に贈答を受けていました。小田氏旧領の住人にとって、成朝をはじめとする小田氏の子孫は 「会うことのできる身近な御屋形様」 であり、住人自らのルーツやアイデンティティーを確認する上で、大切な存在であったのだと考えられます。今日にも繋がる小田氏顕彰の動きは、江戸時代における小田氏の子孫への帰属意識に求めることができるのではないでしょうか。今日に遣る小田氏の記録 今回の展覧会が対象としたのは、平安時代末期からはじまり、中世、さらには江戸時代にかけての約七〇〇年間です。また、建久三年(一一九二) に八田知家が受け取った 「鎌倉将軍家政所下文」 は、今から八三〇年前に作成された中世の古文書です。これほどの昔に作成された文書が今日にも現存することは、奇跡的なことです。当然、今日までに失われてしまった記録も数多く存在します。 中世の古文書が失われていく中で、それらを書き写すことで後世に遺した人々の功績を、私たちは見逃すことはできません。特に江戸時代には、幕府主導の編纂事業も行われるとともに、民間でも古文書を収集し

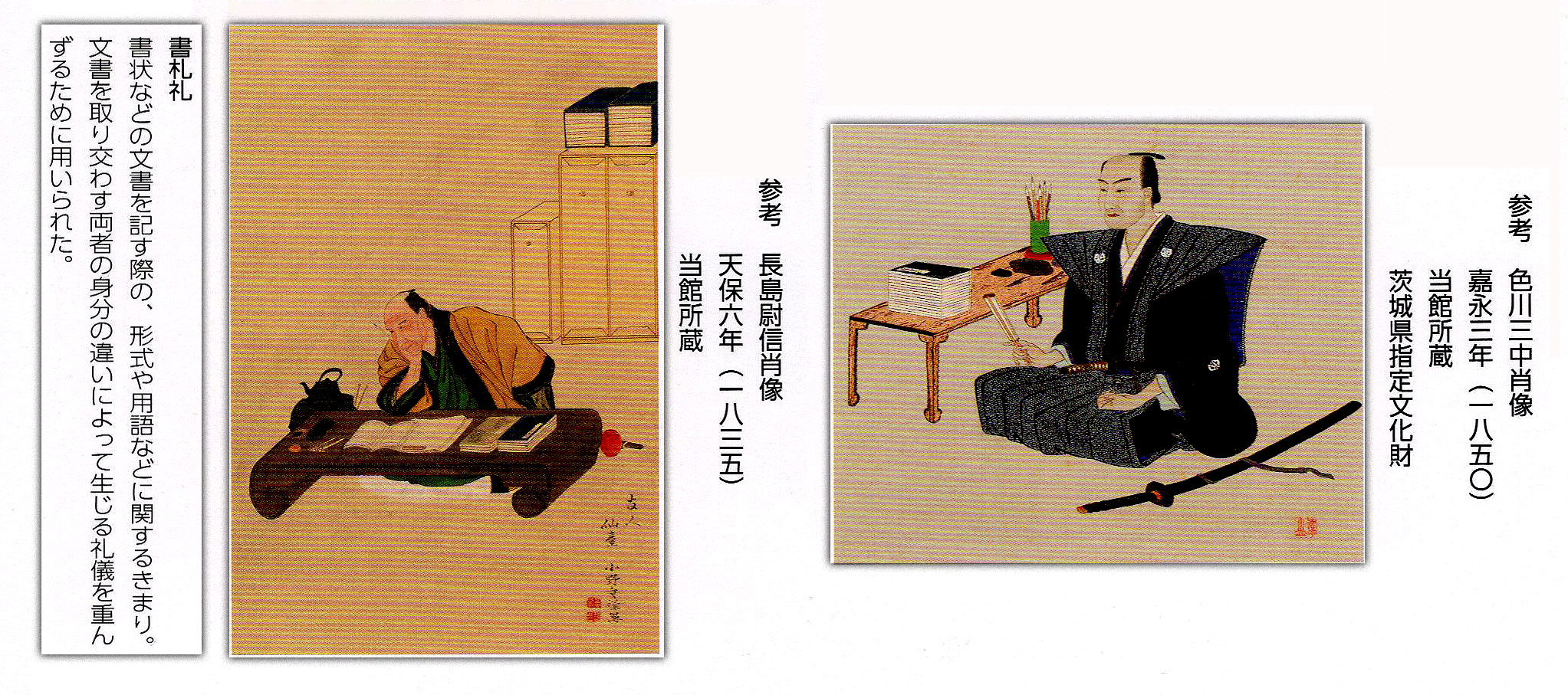

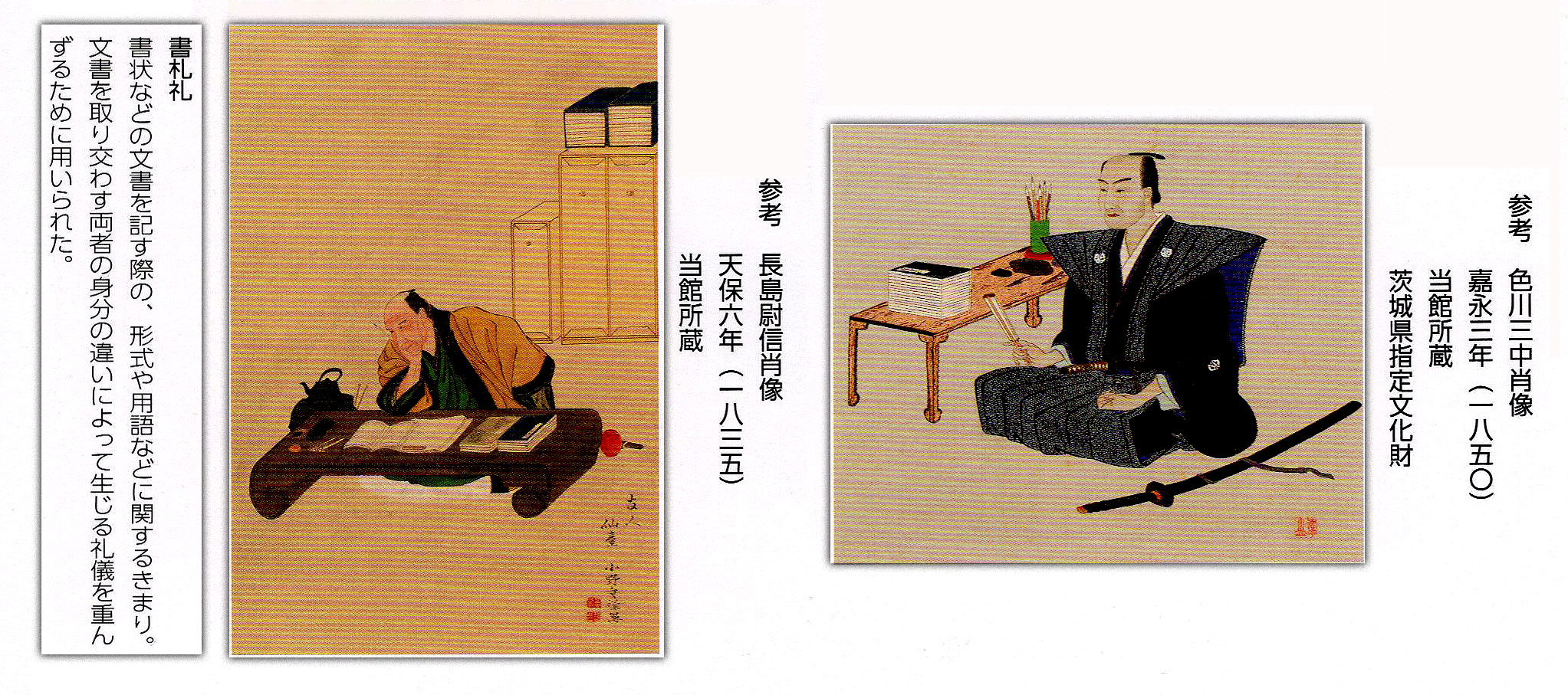

車庫 辛 「鎌倉殿」御家人人田如家ヒ名門常陸小田氏12 −Jて書物にまとめ、研究を深める活動が確認できます。今日の茨城県や千葉県北部を含む常総地域では、小宮山楓軒(一七六四〜一八四〇)、色川三中(一八〇一〜五五)、宮本茶村(一七九三〜一八六二)、長島尉信(一七八一〜一八六七)などの多才な人物が登場しました。 小宮山楓軒は『大日本史』の編纂に携わったほか、中世の古文書を家ごとに分類して筆写した『楓軒文書纂』 を遺しています。

色川三中は土浦城下の商人でしたが、国学の研究も深めました。三中は、黒船来航時の記録『片葉雑記』を執筆したことで有名ですが、中世以前の古文書を収集しまとめた書物も数多く遺しました。中でも『香取文書纂』は香取神宮(現千葉県香取市香取)とその社家に伝わった古文書を写し取ったもので、その正確さから欠損・散逸したものを補填できるだけではなく、当時の考証学の到達点を知ることができるものとして高く評価されています。このほか、三中は『続常陸遺文』などの書物を遺しました。

宮本茶村は水戸藩の郷士で潮来村の名主を務めていました。山本北山に学び儒学を修めると、弟とともに地誌『常陸誌料』を著述しています。この元となったのが、茶村のまとめた史料集『安得虎子』です。 長島尉信は小田村の名主を務め、隠居後には水戸藩や土浦藩へ出仕しました。尉信は古文書等を参照しつつ小田氏の歴史をまとめた『小田事蹟』を著述しました。また、その過程で収集した古文書は『郁子園雑記』などの著作に、自説を交えて筆写しています。

彼らが中世の古文書を収集・筆写した意図や目的は様々でしたが、重要な共通点は、古文書の様式を可能な限り記録しようと努めていたことです。署名や宛名の位置、紙や文字の大きさ、花押の形状などを細かに書き留めていたことで、今日においても書札礼を踏まえた研究が可能となっています。そのため、彼らが編纂した書物の存在によって、小田氏の歴史を紡ぐことが可能になっていると言っても、過言ではありません。

今回の展覧会は、八田知家に始まり、約七〇〇年にわたる小田氏の歴史を紹介する試みです。古文書などの記録が限定されることに加え、散逸などによって所在が掴めない資料も多々ありました。その中で小田氏の歴史を物語る資料を可能な限り収集し、叙述しています。小田氏については諸説ある事柄もありますが、その点こそ、研究の最前線とも言えるでしょう。この展覧会を契機として、名門常陸小田氏の研究が深化することを願って止みません。

Top

■「鎌倉殿」御家人八田知家と名門常陸小田氏

■「鎌倉殿」御家人八田知家と名門常陸小田氏