コンテンツへスキップ

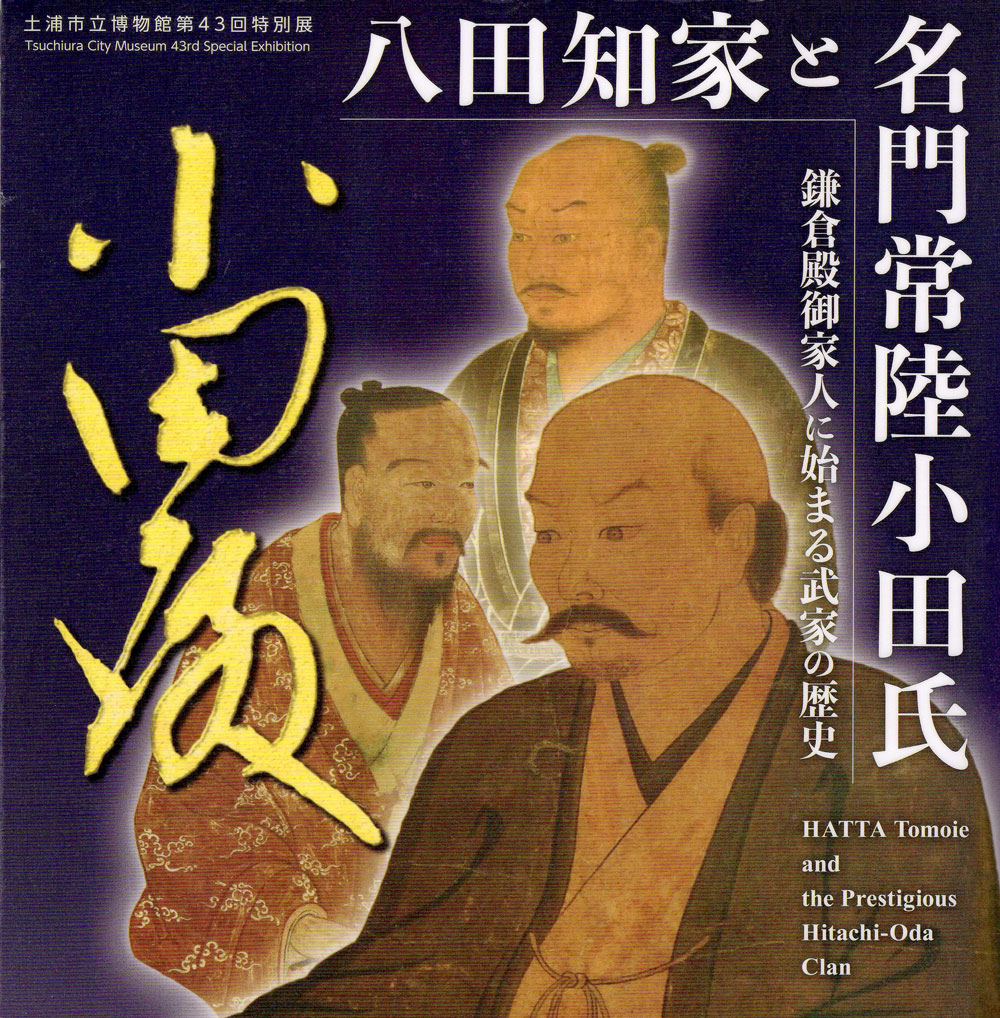

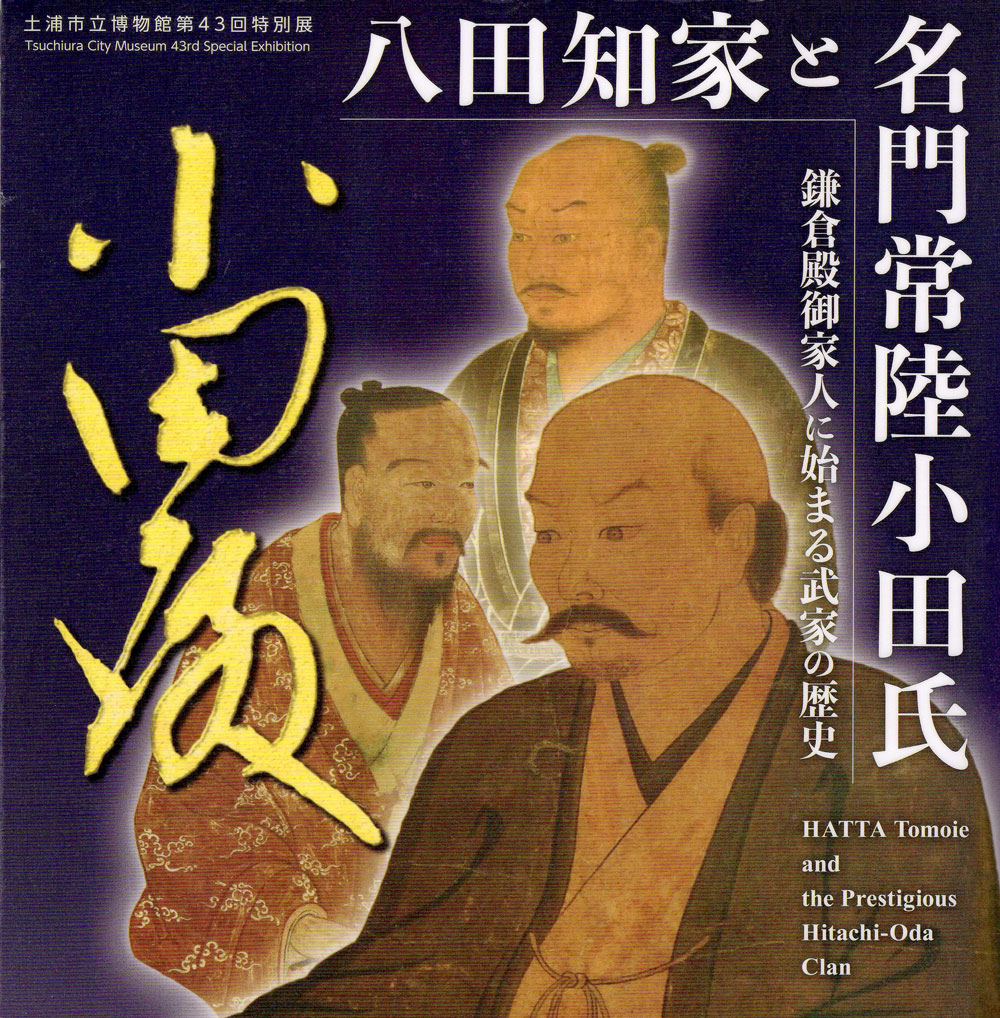

「鎌倉殿」と八田知家

■「鎌倉殿」と八田知家

■「鎌倉殿」と八田知家

糸賀茂男

▶︎はじめに

「鎌倉殿」とは源頼朝の鎌倉幕府の首長(征夷大将軍)としての呼称である(1)。京洛における「公家」の間で互いにその居所(通常、地名を冠して邸宅名とする)を示す用法が先行する。すなわち、「殿」とは邸宅およびその住人を指しっつも同時に政治的分権の静でもある。

頼朝・頼家・実朝と連なる源家三代の「鎌倉殿」に「家人」として「奉公」した武士の一人が、八田知家である。最初の常陸国守護として、所伝上は初代の小田城主(2)として知られるが、その存在には多分に明暗が残る。例えば系譜上の出自、経済的基盤の確証、幕府機構上の任役などはむしろ「暗」であり、一貫して政争の渦中に入ることなく歴代将軍に近侍する履歴は「明」である。本稿では、八田知家の武士(武家)としての実像に迫りたいが、「吾妻鏡』以外の傍証は皆無に近く、総じて知りうる「知家」像は誠に虚像めくものである。他に八田(小田)家伝来の資料中に中世以前のものは極少、知家の授受文書に至っては一点のみ(茂木文書・下図)である。さらに、知家の子孫が「小田」を名乗りとして戦国期に至ったその拠点である「小田城」(跡)でも鎌倉前期の明確な遺構検出はなく、知家の守護所認定は未確認である。いわば謎の中の八田知家であるが、まずはその箱を開けることにする。

※以下の本稿と展示解説との問に或は解説(解釈)上の齟齬もあるが、これは論者(筆者)のこれまで継続している研究上の視点の故とご理解願いたい。

1 八田知家の系譜(出自)

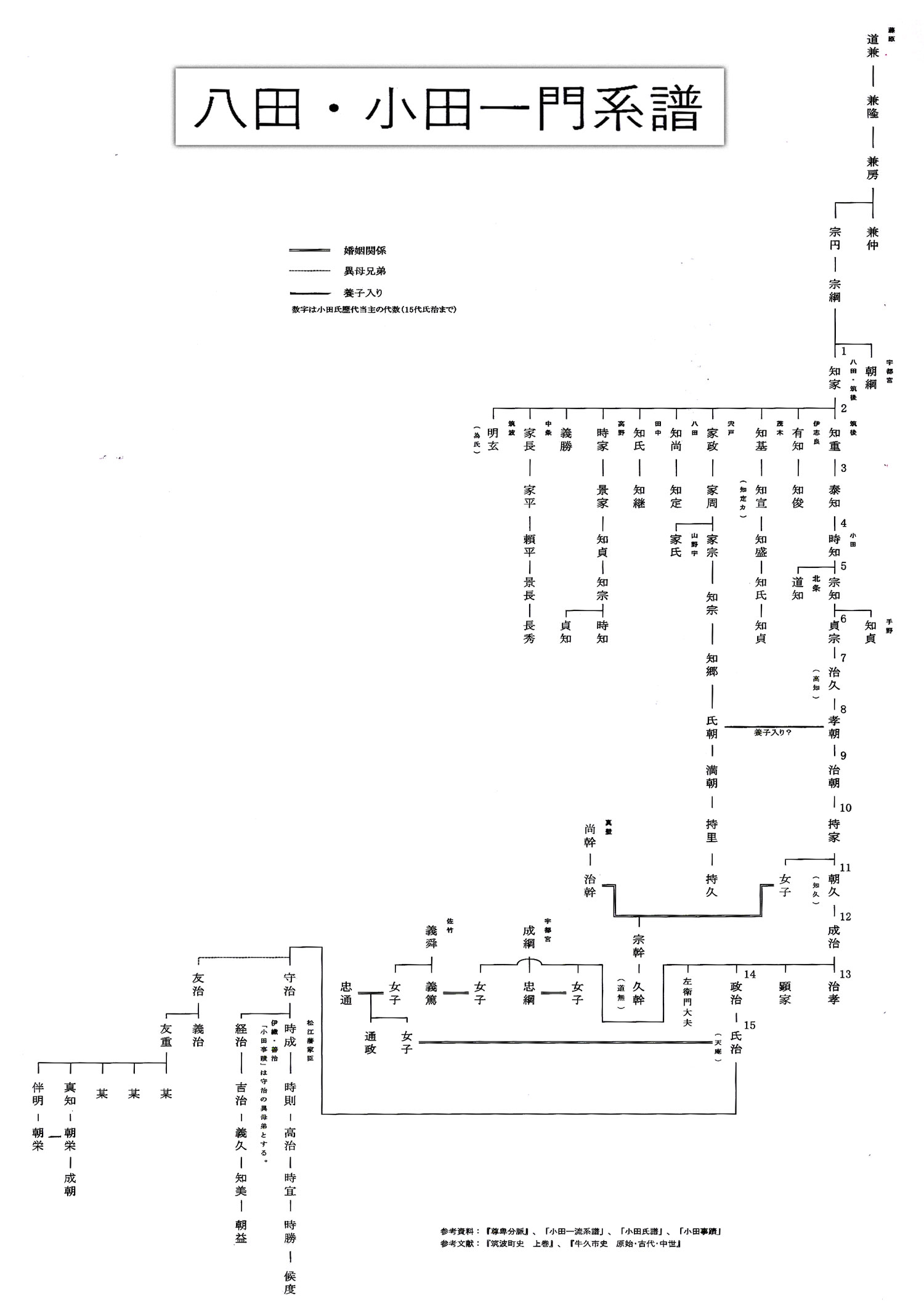

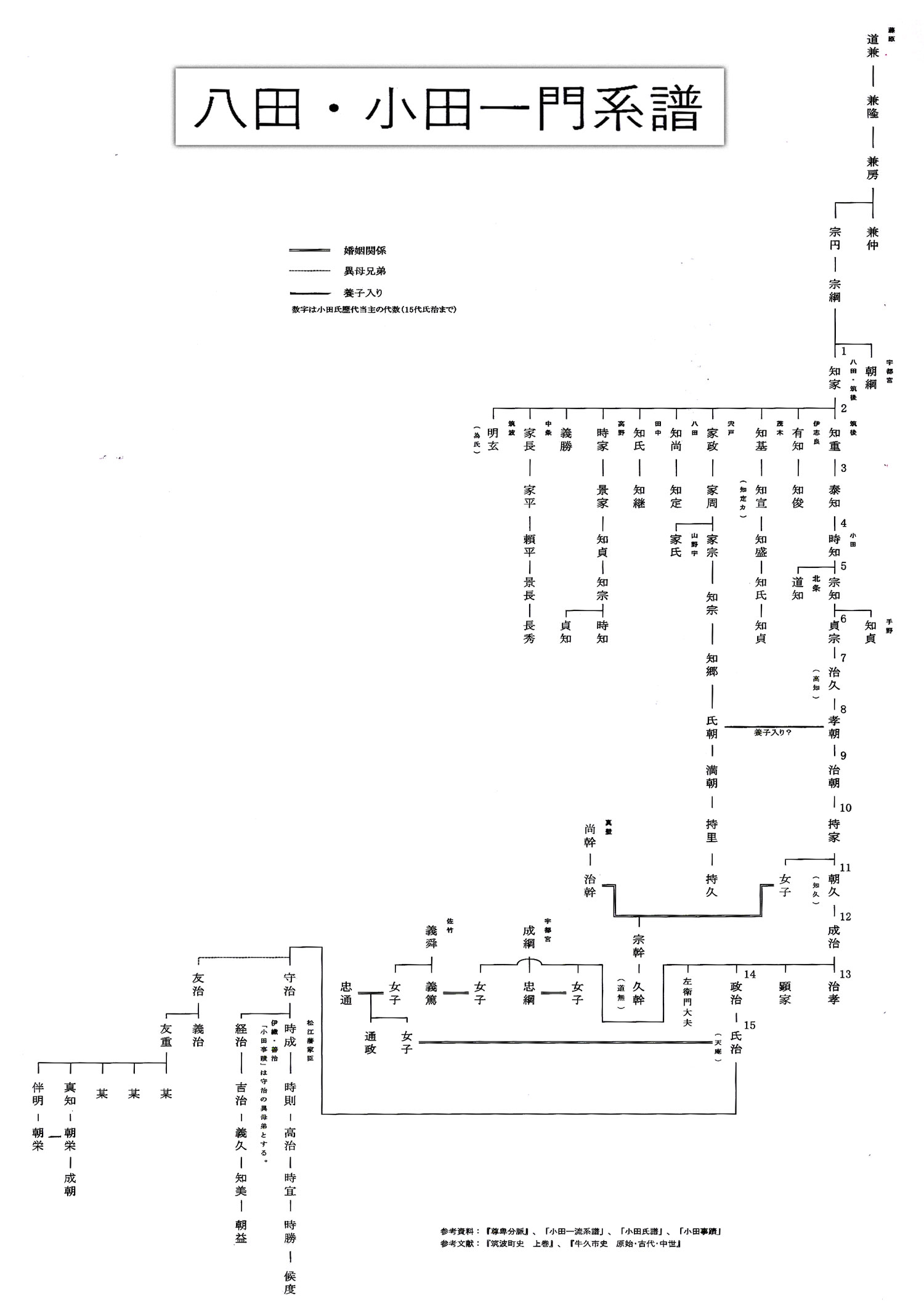

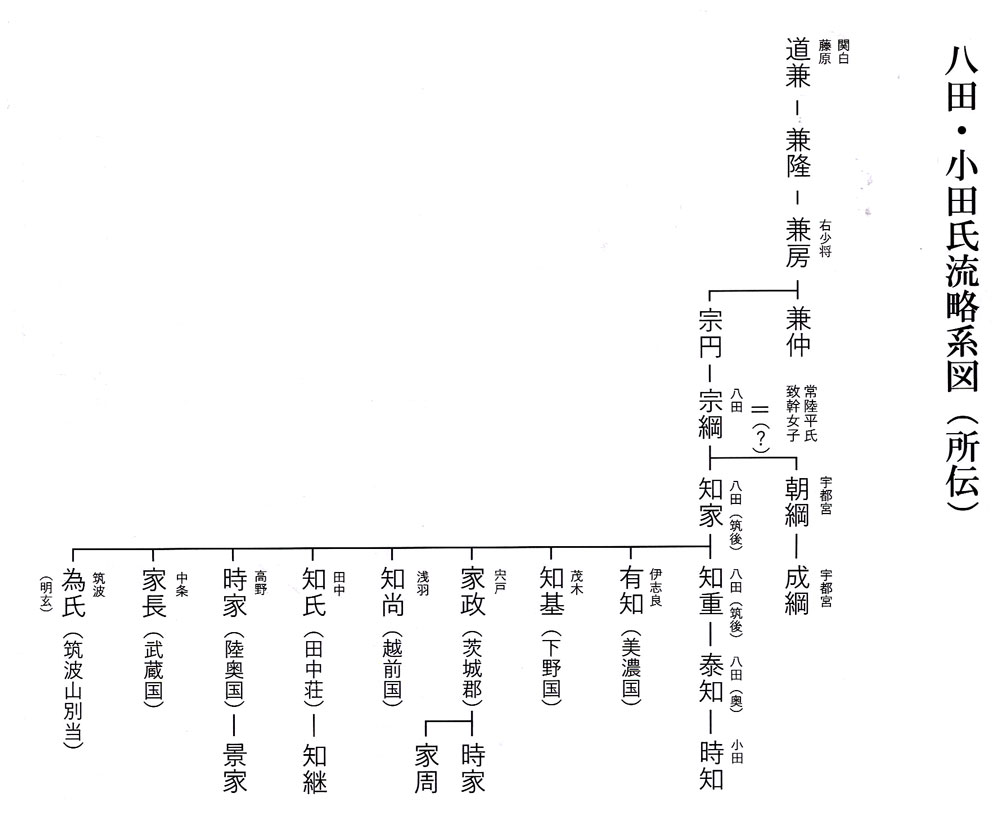

八田知家(以下、知家と表記する)の系譜的位置付け、すなわちいかなる氏族の出身(出自)であるかは未だ定説を見ない。前述のとおり、知家正統(?)小田氏系氏族に関係資料の伝来がない(茂木氏は八田氏系で小田氏系ではない)ことに加えて、小田氏自身藤原氏流から源氏流に自己認識を変換させているなど、この氏族の系譜論は一様には語れない。以下に関係所伝「系図」を一覧する〔大別して藤原氏系と源氏系の二種である〕。

(藤原氏系)

(1)「小田氏流系譜」栗田関白藤原道兼(912〜95)流に「宇都宮」「小田」両氏 の派生を記し、「八田権守宗綱」の子息「朝綱」を宇都宮氏の祖、同家「知家」 (武者所・右馬允・四郎左衛門尉筑前守。八田四郎)を小田氏の祖、とする。

(2)「宇都宮氏系図」「小田氏系図」「宍戸氏系図」「藤原朝臣姓」として二氏族を所載。そして「小田氏系図」中の「知家」の尻付(しづけ・注記)は多彩、個別の判定は困難である。「宇都宮氏系図」の「知家」は『尊卑分派』同様、「宍戸氏系図」には「知家」なし。

(源氏系)

(1)「小田系図」「宍戸系図」尻付にはその出自を宇都宮氏所生として義朝養育と説く。解釈困難。

(2)「小田本宗支族系図」「小田一族大系図」「小田一流系図」「小田本宗支族系図」「小田一流系図」 二本が「知家」を源義朝の子息とし、「小田一族大系図」(「常陸国筑波郡小田源氏一族大系図」)は「伊志良」「茂木」「宍戸」「宍戸分流真家系」「筑後・浅羽・佐貫・筑波乏系」「高野・北条系」「中条・苅問・久保田系」「筑波山別当明玄筑波氏系<筑波氏・小田分流一家有」「山木系」「金田氏系」「小畑・柴山・高久系」「高田・田野・小野・海老沢系」「常陸国鹿島神㊥希 考「鎌倉殿」八田如家職家司神系」「上曽氏系」「小幡・吉生・小倉系」「末流小田系」を個別掲載するが「知家」の記入はない。

(3)「宍戸家系図」

「朝家(知家)」を源義朝子息としつつ、母を宇都宮氏族「八田局」とする。そしてその父「八田権守宗綱」の猶子と見る。

(4)「小田嫡流略系譜」互 系譜冒頭「源氏治」の尻付「清和天皇九代源義朝三男右大将頼朝之兄八田武者知家十五代嫡孫常州筑波郡小田城主」とあり、巻末には「天竜公嫡来孫誠毒小田源成朝謹書干武州江府旅寓」の識語がある。すなわち小田氏治裔の一人小田成朝の作成(寛延三年一一月)が明白である

(5)「出師鞘閥鞘両寺俗姓系図」

「知家」を嘩玉我朝四男としつつ、母を八田権守藤原宗綱(宇都宮氏)の娘とする。かつ、宗綱養子の「知家」を「八田氏」と称した、とも記す。なお、同時に「知家」支族としての両寺法流の血脈図示をも主眼とする。

(6)「宇都宮正統系図」(10〉

これは基本的には藤原氏系宇都宮氏を語りつつ、例えば、「宗綱」を「左馬頭義朝養子」とも、朝綱・「知家」の母を「常陸大掾棟(致)幹女」とみて、関係系譜中、唯一「知家」の出自に「常陸平氏」を絡めている。藤原氏・源氏・平氏の相関系図である。なお『常陸大掾譜』(静嘉堂文庫蔵。『土浦市史資料集 土浦関係中世史料集 上巻』所収、類本・流布本は多数)にもかかる記述があり、南本の関係が注目される。

以上が、「知家」の出自を説く主要な系図内容であるが、『尊卑分脈』以外は全て近世期あるいは近代の所産であり、しかも親族関係記事の証拠たる傍証資料は皆無である(藤原氏系傍証は後述)。

『尊卑分脈』(そんぴぶんみゃく、異体字で『尊卑分脉』とも)は、日本の初期の系図集。正式名称は『新編纂図本朝尊卑分脈系譜雑類要集』(しんぺん さんず ほんちょう そんぴぶんみゃく けいふざつるい ようしゅう、旧字体:新編纂圖本朝尊卑分脈系譜雜類要集)、また『諸家大系図』(しょか だいけいず)あるいは単に『大系図』(だいけいず)とも呼ばれる。

ここでは各系図の是非・推量などを表明する意図も余裕もないが、一般に「系図は付会・虚偽・矛盾が多い・・・」とされる如く、「知家」関係系図もその好例である。総じてやはり『尊卑分脈』の「知家」の位置付け(藤原氏系宇都宮氏族)は基本的所伝として参照に値すると考える。

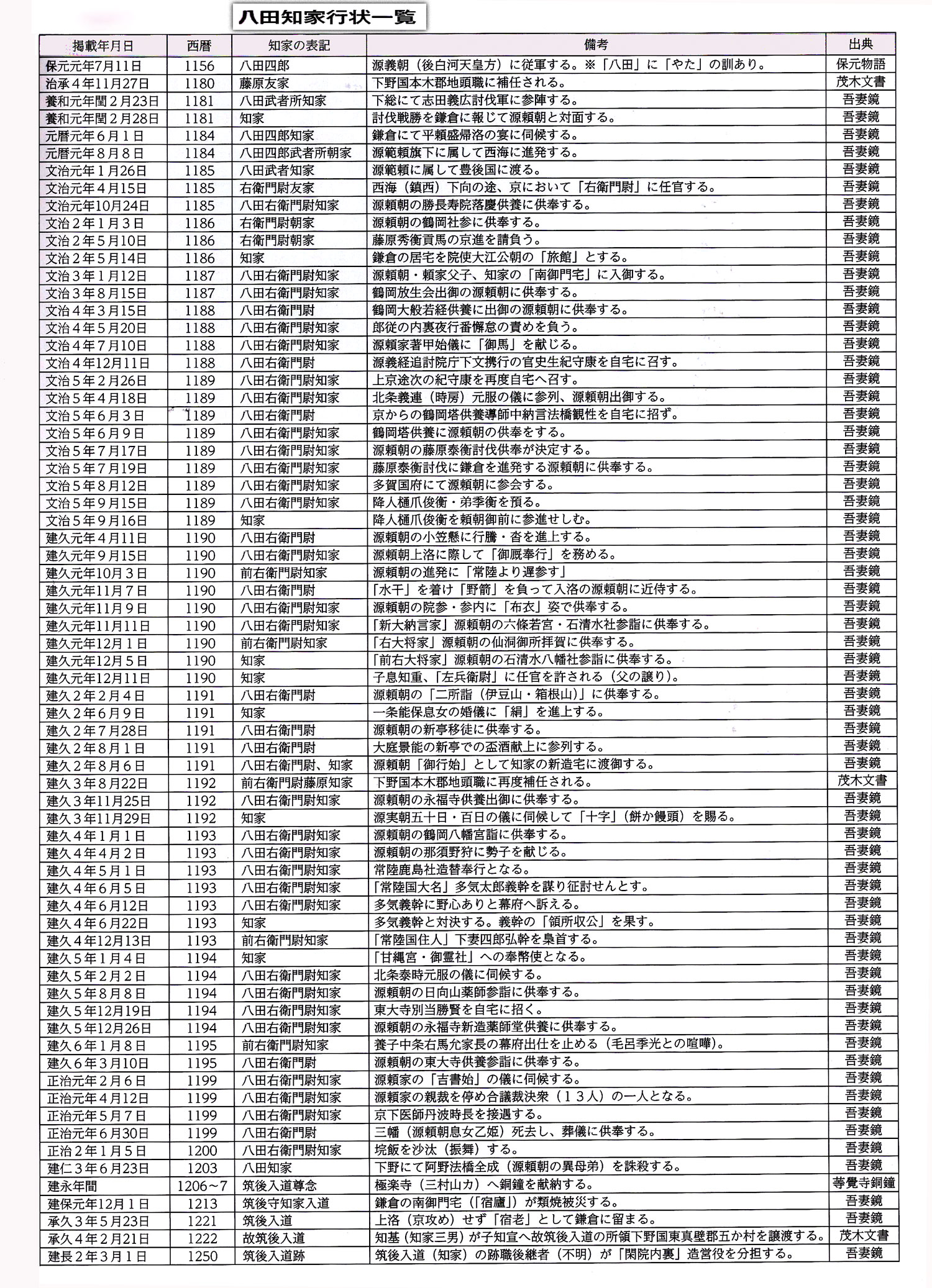

そこで次項では、伝来系図を離れた古記録としての『吾妻鏡』所伝の「知家」の行状を一覧する。

2 『御家人』八田知家の奉公

後掲表中の個別事項を更に解説することはしないが、特に注目すべき事項(行状) を摘出しておく。

(1)保元元年(256)7月(『保元物語』) いわゆる「保元の乱」に源義朝指揮下に「八田(やた)四郎」が従軍する(四郎は「八田知家」か)。

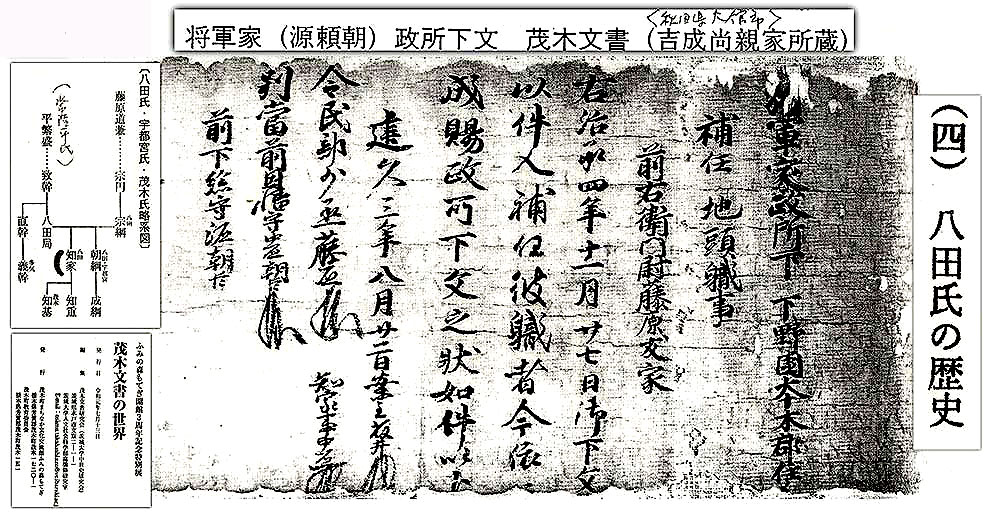

(2)治承四年(1180)11月(「茂木文書」)「下野国本木郡住人藤原友家」が地頭職に補任される。

(3)養和元年(1181)閏二月(『吾妻鏡』)下総にて志田儀広討伐に参陣する(史実は寿永二年(1183)のこと)。

(4)文治5年(1189)7月(『吾妻鏡』)陸奥国藤原泰衡征討のため常陸国内の武士を引率して海道(太平洋岸)を北上進軍する。

(5)建久元年(1190)9月(『吾妻鏡』)源頼朝上洛に際して「御厩奉行」を勤める。

(6)建久四年(1193)6月(『吾妻鏡』)「常陸国大名多気義幹」を讒訴する。

(7)建久四年(1193)12月(『吾妻鏡』)「常陸国下妻弘幹」を梟首(きょうしゅ)する。

(8)建仁三年(1203)六月(『吾妻鏡』)下野にて「阿野全成(頼朝の異母弟)を謀殺する。

(9)建永年間(1206〜1207)(土浦市等覚寺銅鐘銘)

「筑後入道専念」を名乗る (「筑後守」任官による 「筑後」名乗りの時期は不明。あるいは 「阿野全成誅殺の功か」。

(10)承久三年(1221)五月(『吾妻鏡』)いわゆる「承久の乱」に際して「宿老」の一人として上洛せずに鎌倉に留まる。

なお、知家の没年は 「吾妻鏡』 にその記事はなく、諸系図でも区々である。

3 常陸固守護(職)と八田知家

「知家」に関して「下野国本木郡(茂木郡)」の地頭職補任」を想定し得る(建久3年(1192)8月22日付「将軍家政所下文」(茂木文書))以外守護職も含めて所領給付および安堵・諸職補任の徴証(史料的根拠)は皆無である。強いてそのような政泊的状況を見出すとすれば以下のような光景が浮上する。

文治5年(1189)7月17日、鎌倉の頼朝御所では終日奥州征伐のための軍議が開かれた(『吾妻鏡』、以下も同然)。奥州とはすなわち陸奥平泉(現岩手県西磐井郡平泉一帯)を拠点として始祖清衡以来絶大な権力基盤を築きあげた藤原氏政権を意味し、この時期には清衡の曽孫泰衡の治世下にあった。そして兄頼朝と不和となった源義経が逃避行の果てにその身を委ねたのが平泉であり、先代秀衡(文治三年没)は義経を政権の相承に足る器量人と目した。頼朝は秀衡の没後直ちに朝廷に対して義経追討の宣旨発給を画し、文治5年閏四4月にその宣旨を受けた泰衡によって義経は衣川館で討たれた。

しかるに頼朝の目的は奥州藤原氏政権の根絶にあり、その姿勢は治承4年(1180) の佐竹氏討伐をはるかにしのぐ布陣である。この日の軍議では三手に分かれて奥州入りをすることとなり、その一手に東海道筋(常陸経由で太平洋岸の陸奥浜通りを北上するコース)の軍勢指揮官に千葉常胤と「八田右衛門尉知家」が決定した。両者は「各一族ならびに常陸・下総国両国の勇士等を相具し」 て北上することとなった。一族を引率するのみならず、国内の勇士(御家人)をも引率する「大将軍」とは常胤・知家の守護職在任を意味するものである。すなわちこのように解釈することにより、知家はこの時以前に常陸国守護職に補任されていたことになり、あるいは文治元年(1185)末までの間に、後に守護と称する常陸国惣追捕使となった可能性もあろう。

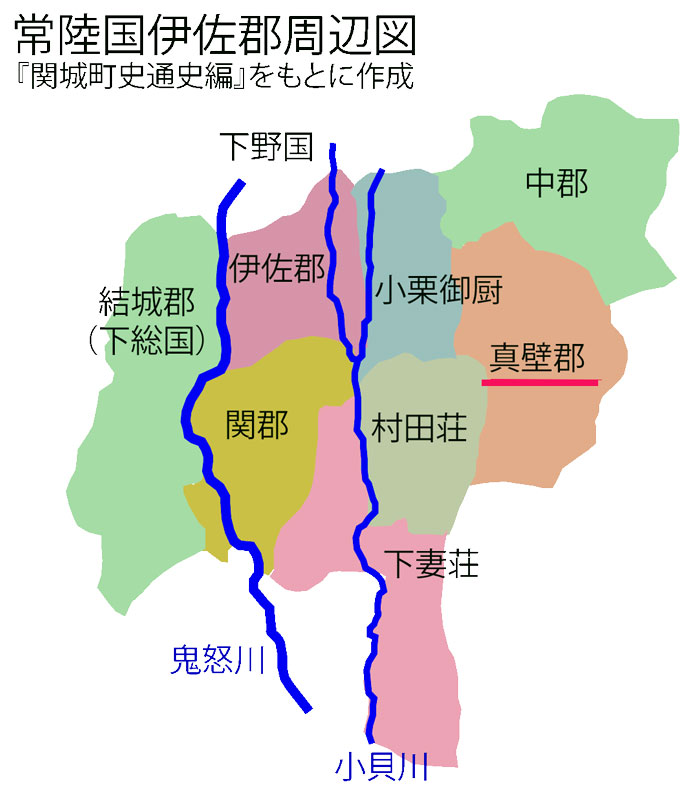

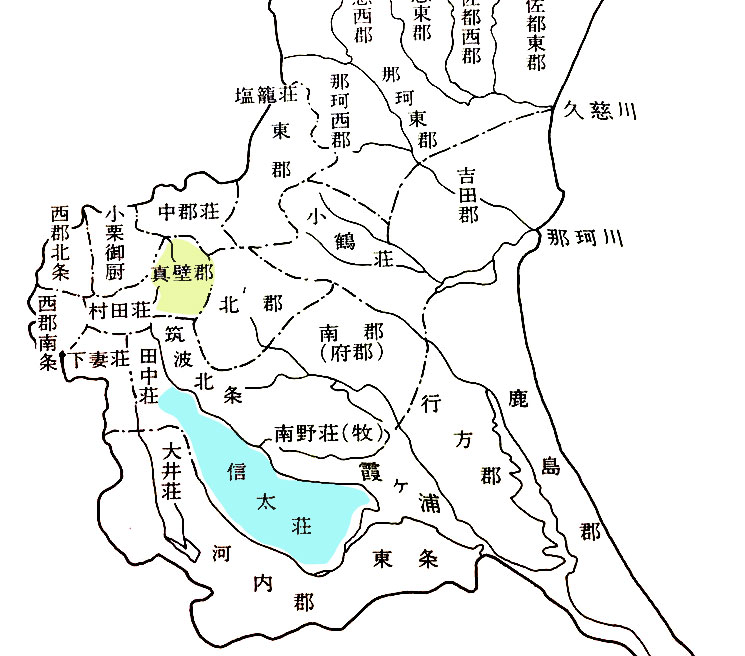

事実、八田知家が引率した常陸武士は伊佐為重・同資綱(新治西郡北条伊佐荘住人)、小栗重成(小栗御厨住人)、多気義幹(筑波郡北条住人)、鹿島頼幹(鹿島郡住人)、真壁長幹 (真壁郡住人)などであり、いわゆる常陸平氏族を含む御家人たちであった。

.jpg)

平常時の守護職権は「大犯(だいぼん)三箇条」と言われる菅国内の軍事的・治安的支配に帰一するが、非常時に臨み守護は「大将軍」の大権を委任され、軍事統轄の指揮権をも与えられた。すでに頼朝に臣従していた小栗・多気・鹿島・真壁などの常陸平氏系氏族も「大将軍」八田知家の指拝を甘受せざるを得ず、それは彼らが地頭として守護支配の中に位置付けられた常陸国内の新体制であった。

この視点からは確かに八田知家は常陸国の最初の「守護職」保持者であるといえる。本来、下野国住人として平安末期の歴史に登場した「知家」(茂木文書では 「友家」)が頼朝政権の形成に積極的に関与し、その論功行賞の結果として常陸国守護の地位を手に入れたといえよう。

4 八田知家の拠点

建久3年(1192)7月21日付で源頼朝は念願の「征夷大将軍」に任官した。このことを踏まえて「鎌倉幕府」の成立と断定するには種々問題が残るが、ともかく治承4年(1180)以来の宿願が成就し、所管武家の棟梁(「鎌倉殿」)による支配体制(武家権力)が本格的に始動したとみることは妥当であろう。 翌8月22日には、すでに常陸国守護職に補任されていた八田知家に対して、頼朝は再度改めて下野国本木郡(茂木郡)内の「地頭職」を与えた書この地頭職補任は頼朝自身の署判を有しない、いわゆる奉書形式の政所下文である。建久元年(1190)、頼朝は「右近衛大将(従三位)」に任官すると、同時に公家の家政機関である「政所」を真似て鎌倉にも開設し、「公文所」を包摂しつつ武家政務の中核とした。これに伴って治承以来発給してきた自身の「下文」を回収して、改めて「政所下文」として同様の諸権限を再交付したのである。「前右衛門尉藤原友家」に与えた「地頭職」もこの機構改編の中で行われた将軍頼朝(「鎌倉殿」)、否、鎌倉幕府の「安堵」行為であった。

この「政所下文」の文言中に「右、治承4年11月27日御下文」とあるように、文治元年(1185)の頼朝の地頭職設置権掌握以前、藤原友家(八田知家)は下野国本木郡(茂木郡)内で何らかの権限を挙兵直後の頼朝から安堵されていたのである。「政所下文」発給の意図からすれば、これは唯一確認できる「知家」への「本領安堵」ではなかろうか。とするならば、知家の下野八田氏族としての拠点(私領)は、この本木郡(茂木郡)内と考えることができよう。

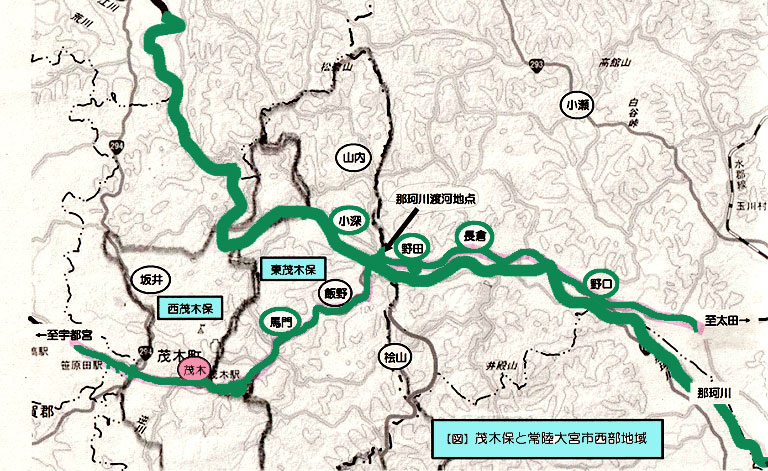

ところで、この「本木郡」とは令制下の郡名ではなく、律令的国郡制解体過程で「芳賀郡」より分出した新郡名であった。「茂木郡」とも称し、後年ここに知家の子孫が「茂木氏」と称して後続する地域である。

「茂木家証文(写)」(茂木文書)によれば、本木郡は「東真壁郡」と呼ばれ、また「茂木保」ともいわれたことがわかる。特に「真壁郡」とは宇都宮神領を指す便宜上の用語(背景は「真壁郷」)といわれ、実際には「河内」「芳賀」「塩谷」三郡の総称的意味を持っていた(望「茂木家証文(写)」は「東真壁郡内五箇村」あるいは「茂木保五ケ郷」として「鮎田」「神江」「小井戸」「藤和」「坂井」の五か所を明示している。村といい、郷といっているが、いずれも行政単位としては同一とみてよい。現在の芳賀郡茂木町の北半東寄りの茨城県界(=常陸国界)に接する一帯であるが、知家の祖父「宇都宮座主宗円」の管理下に置かれた神領「真壁郡」の一遇に父祖相伝による胡家自身の「私領」が形成されたか。従って常陸八田(現筑西市八田)説は名字(名乗り)の地名に捕われ過ぎた「八田氏」発生讃といえるが、この「真壁郡」相当地内にも「八田」なる名字の地は見当たらない。しかも「八田」は「やた」か「はった」かの区別も今はまだ不明である。

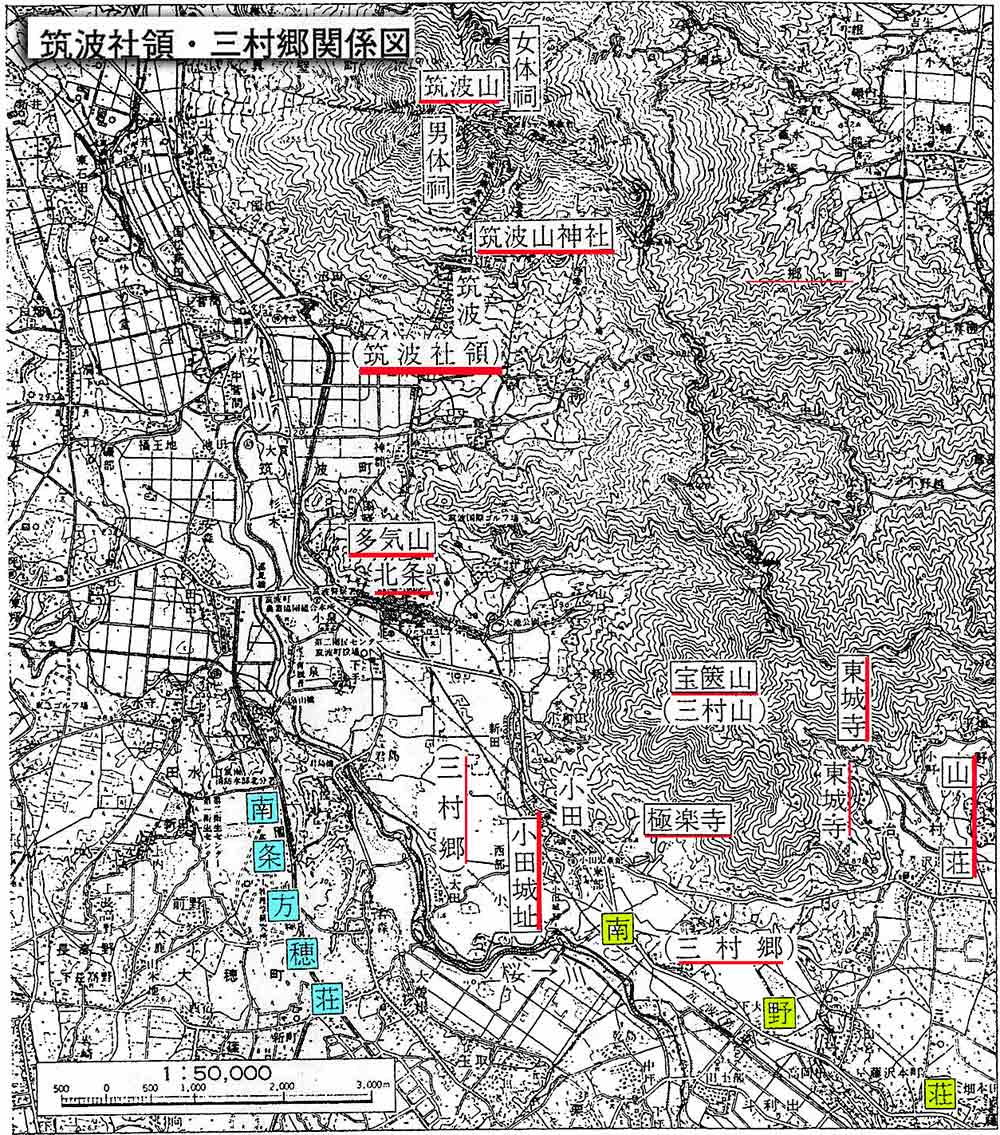

さて、その後、知家が常陸平氏本宗多気義幹を制圧した建久4年(1193)の政変では、茨城北郡・筑波郡を確実に手中に入れた。霞ケ浦の西方一帯を「所領」としたのであるが、拠点(=守護所)については、中世における常陸小田氏の拠点であった筑波郡三村郷小田とするのが通説である。しかしながら、ここで知家の三村郷小田(南荘域内)入部実現、すなわち小田城の前身として守護所(小田館)が造成されたと判定するわけにはいかない。あるいは一方で守護所とは無関係だが、文治5年(1189)の奥州合戦の軍事功労として、知家は陸奥国小田郡(保)内の地を入手し、地頭職に任じられた可能性がある。つまり、寿永2年(1183)志田義広追放の賞として知家が信太荘を入手したのであれば、それは知家にとって最初の常陸国内所領といえるが、経緯は不明である。いずれも知家の新たな拠点確認のための要検討課題である。

さらに、視点を変えて建久4年(1193)12月、知家は「小鶴壮下司職」を保持する下妻広幹を梟首(きょうしゅ)した。結果、その賞として小鶴荘を入手した可能性が高い。知家にとって、むしろ茨城南郡(府郡)の北部に隣接する小鶴壮の権益を見失うことなく、この地に居館(=守護所)を占定したとの推測は容易であり、この地域に子息の一人家政が「宍戸」(むを名字とする氏族を族生させている(「宍戸」名字の地も陸奥国内所在か)。

このように常陸国守護職を得た知家の常陸国への関与(新所領の拠占柁)は決して明解ではない。関係系図(全て江戸時代作成)からは他にも田中荘(筑波郡)・筑波山・伊自良荘(美濃国 現岐阜県山県市)・高野郡(陸奥国 現福島県東白川郡周辺)などへも子息を「地頭」「別当」として入部させながら、同時に在鎌倉御家人として将軍御所(幕府)前を居宅として奉公に余念がなかった。

むすび

御家人八田知家の 「鎌倉殿」(源頼朝)への奉公は子息知重とともに比較的順調に進捗した。建久10年(1199)1月の頼朝の死去、そして後継者頼家の親裁停止(御家人13人の合議)策の始動にも参画するなど、幕政参与と守護職を兼務する立場を確立した。

建仁3年 (1206)6月(将軍は源実朝)、知家は下野国で頼朝の異母弟阿野全成を謀殺した(空。多分に政権抗争の浮上を意味するが、知家はこの功によって従六位下から従五位下に昇叙し、その相当官の一つとして筑後守に昇任した。この任官を祝したかのごとく、同四年1月には嫡子知重は「筑後太郎」と名乗り、以後「筑後六郎(知尚)」「筑後左衛門尉知重」「筑後四郎兵衛(家政)」「筑後図書助(時家)」など一族中に「筑後」氏呼称が広まった。「八田」氏から「筑後」氏への転換と見てとれる。知家自身も「筑後守知家入道」とか「筑後入道」と呼ばれている。なお、知家から知重への守護職・総領権の相承の明確な時期はわからないが、その目安となる知家の没年(『吾妻鏡』不掲載)は承久3年(1221)から同4年頃といえる。承久3年5月のいわゆる承久の乱により北条泰時指揮による幕府軍が上洛した時、知家は幕府「宿老」として義時などとともに鎌倉に留まっている (この間将軍は不在)。

.jpeg)

に鋳造された銅鐘.webp)

土浦市内等覺寺に建永年間(1206〜7)に鋳造された銅鐘が残っている。願主は 「筑後入道専念」である。知家晩年の寄進であり、寄進先は「極楽寺」、三村山麓の寺院が想起される(「金沢文庫古文書」参照)。『吾妻鏡』や諸系図以外に知家 (専念)の存在を確実に知る証左は「鎌倉将軍家政所下文」(茂木文書)とこの銅鐘のみである。前者は若き日の、そして後者は晩年の知家の残照である。このことを考慮してもやはり、常陸国守護知家の視線は、その身を「鎌倉殿」の拠点(鎌倉)に置き、そこから常・野の所管地を見据える日常的施策であったといえよう。

Top

■「鎌倉殿」と八田知家

■「鎌倉殿」と八田知家