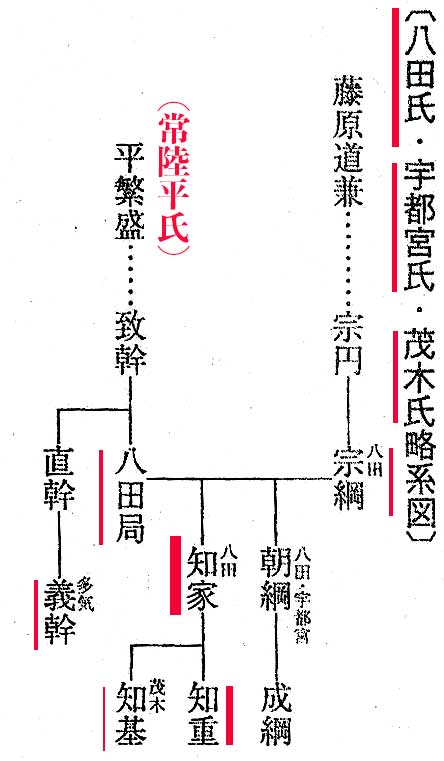

■八田知家と常陸平氏

■八田知家と常陸平氏

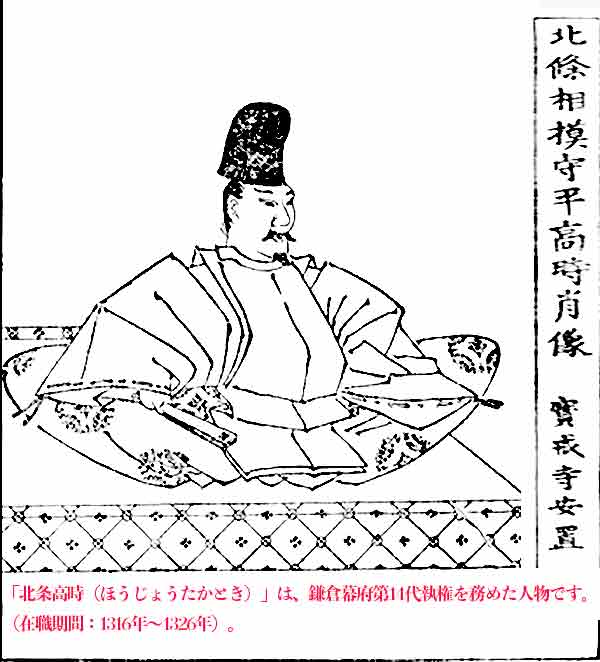

▶︎常陸国守護八田知家

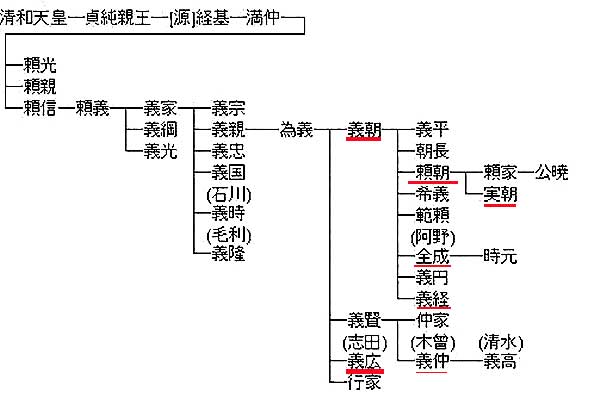

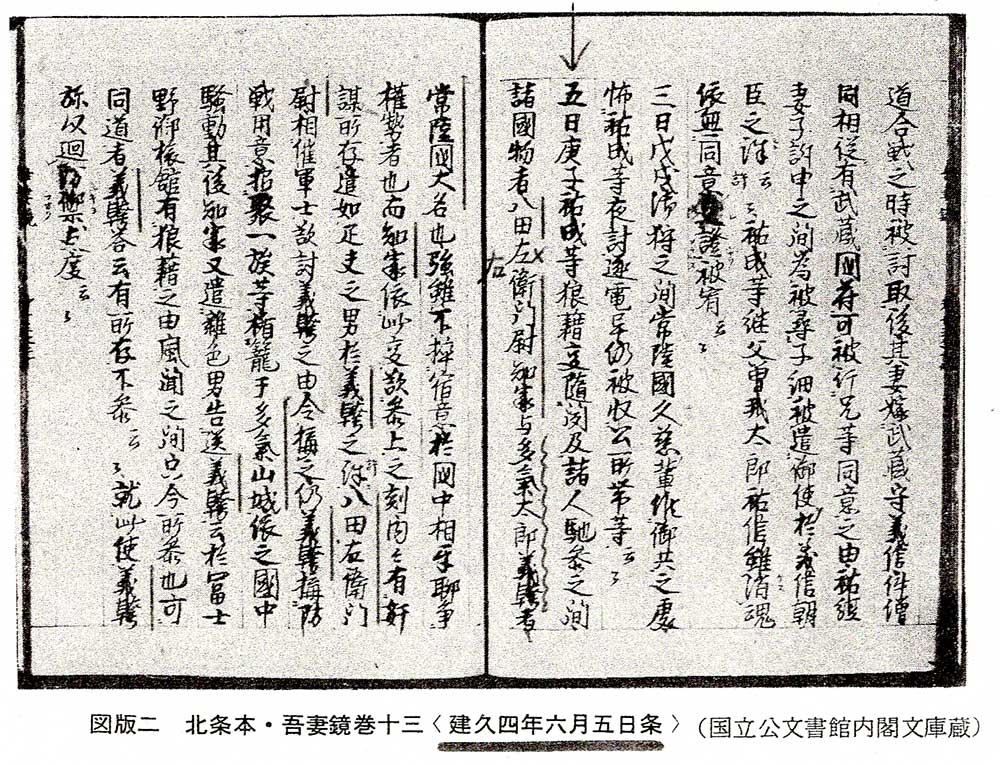

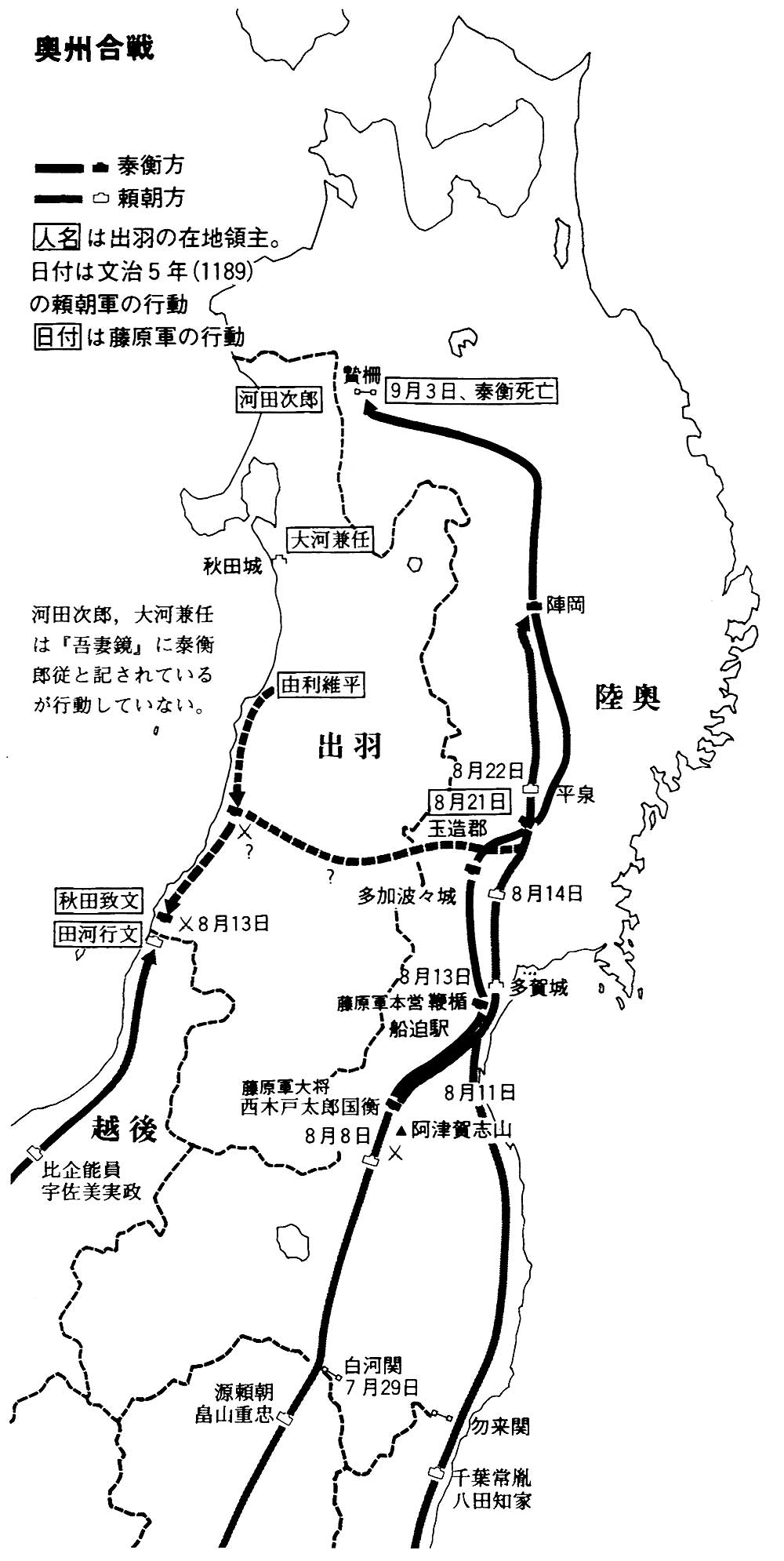

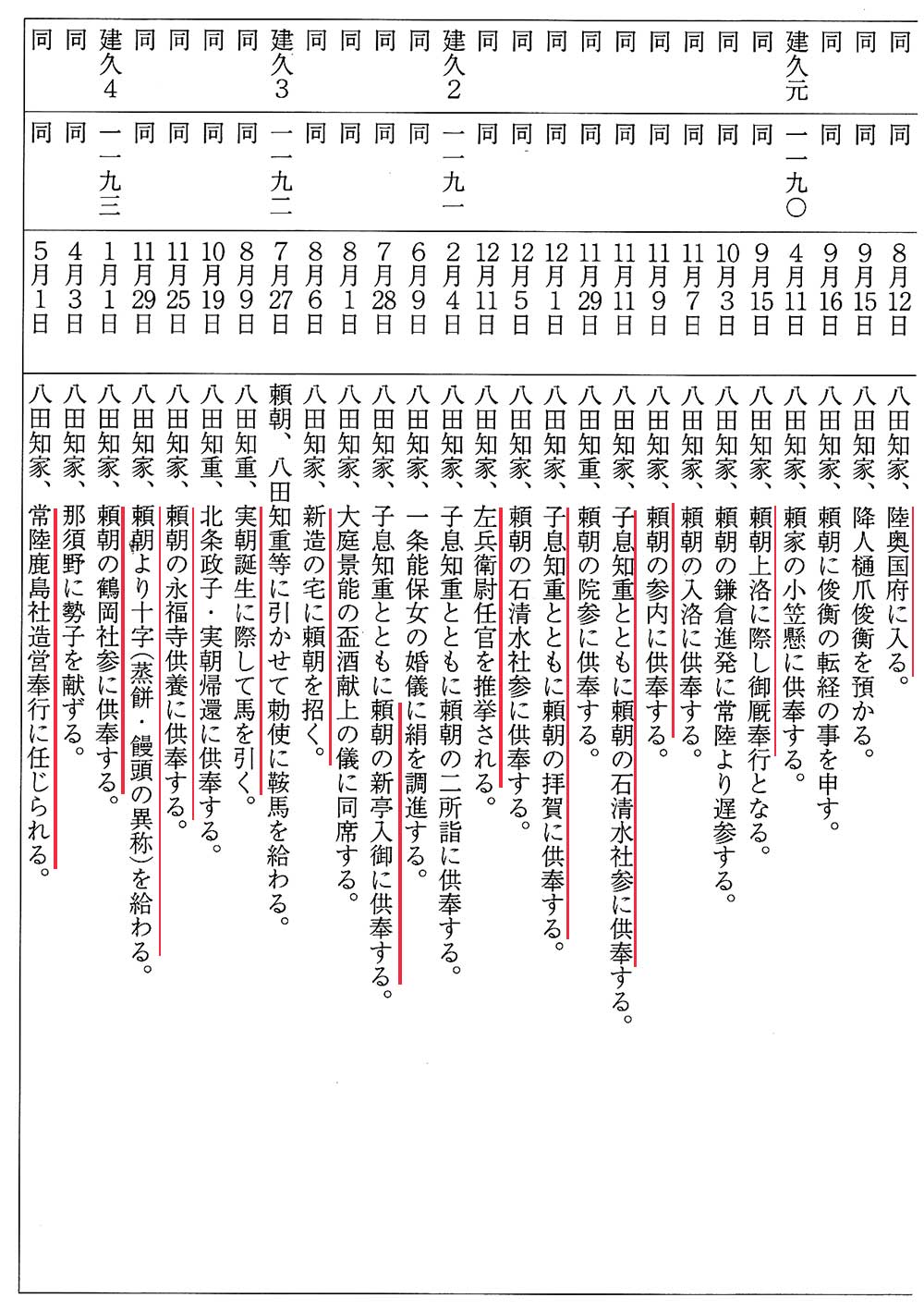

文治5年(1189)7月17日、鎌倉の頼朝御所では終日、奥州征伐のための軍議がひらかれた。奥州とは即ち陸奥平泉を拠点として始祖清衡以来絶大な権力基盤を築き上げていた藤原氏政権を意味し、この時期には清衡の曾孫泰衡の治世下にあった(孫秀衡は文治3年に死没)。そして、兄頼朝と不和となった義経が逃避行の果てにその身を委ねたのがこの平泉であり、秀衡は義経を政権の相承(うけつぐこと)に足る器量人と目した。頼朝は秀衡の没後直ちに朝廷に対して義経追討の宣旨発給を画し、文治5年閏4月にその宣旨を受けた泰衡によって義経は衣川館で討たれた。

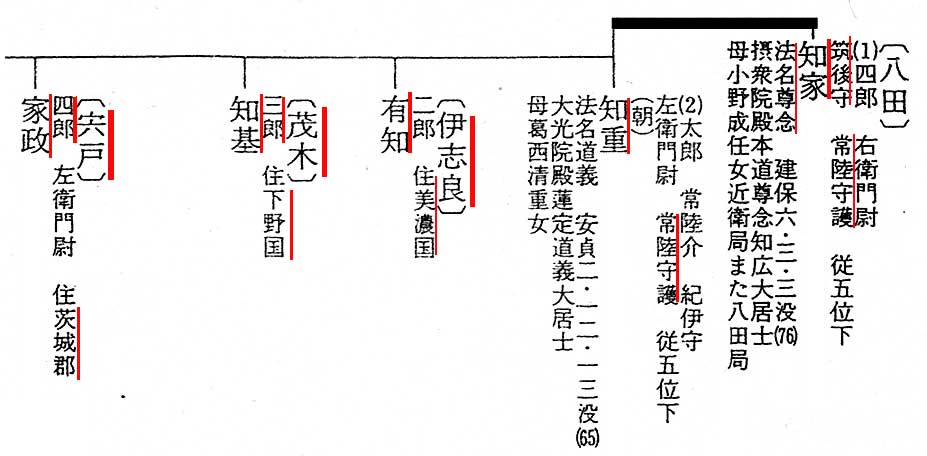

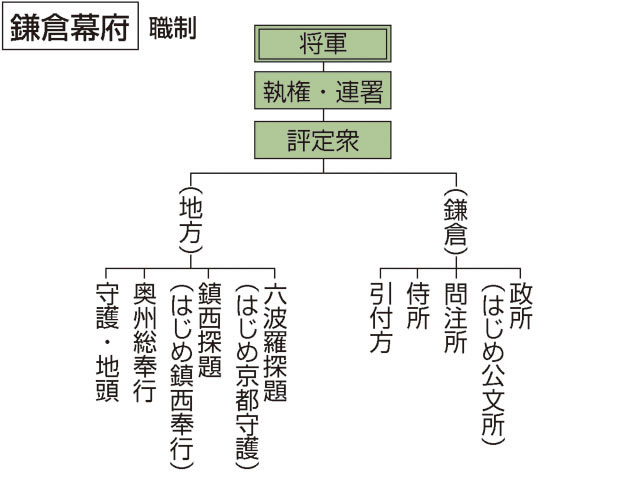

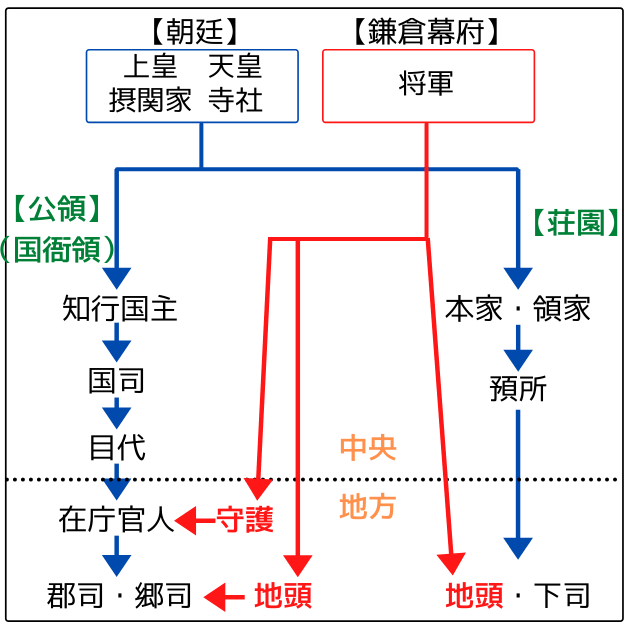

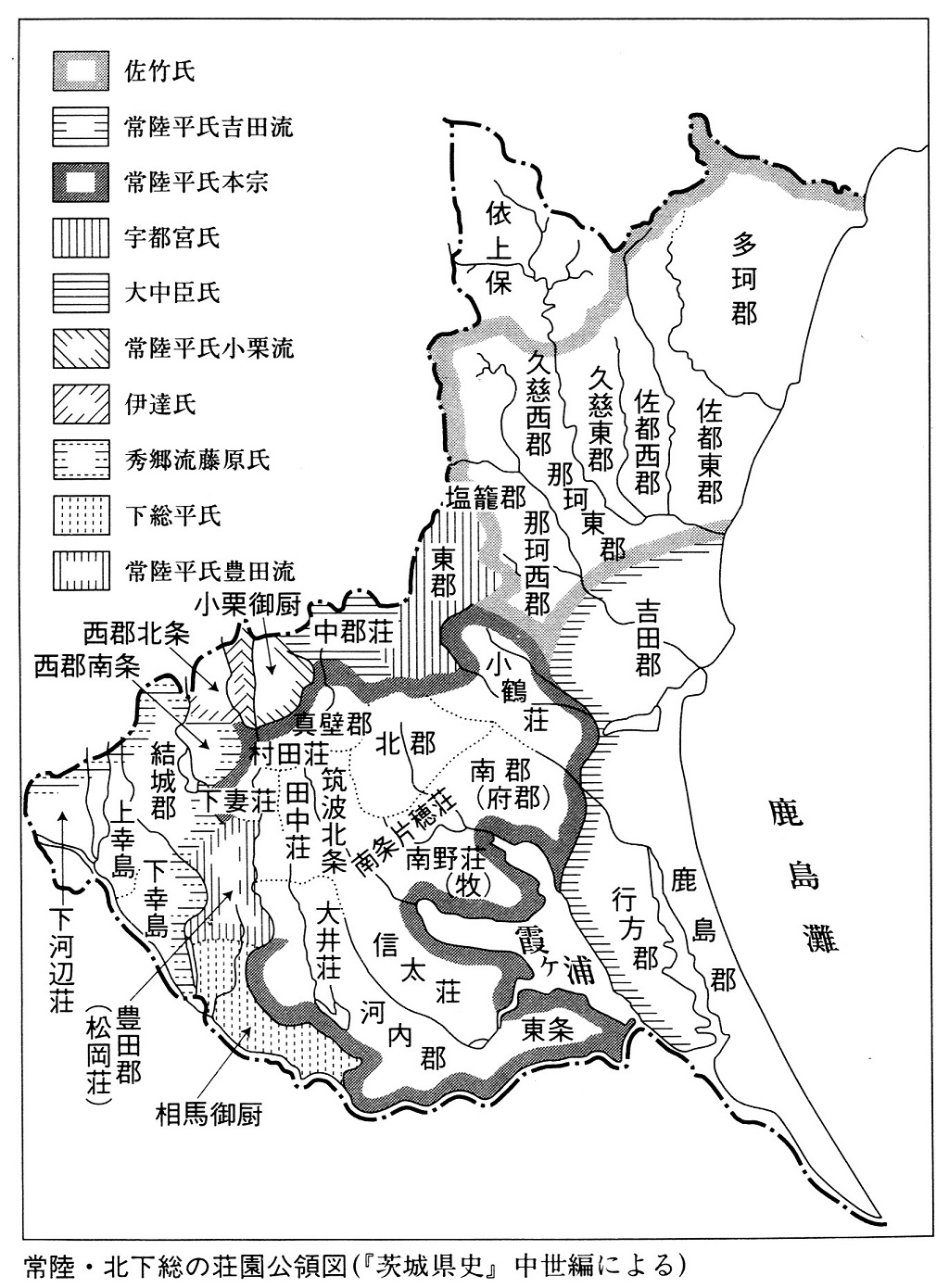

しかるに、頼朝の目的は奥州藤原民政権の根絶にあり、その姿勢は治承4年(1180)の佐竹氏討伐をはるかにしのぐ布陣である。この日の軍議では三手に分かれて奥州入りをすることとなり、その一手東海道筋(常陸経由で太平洋岸の陸奥浜通りを北上するコース)の軍勢指揮官(大将軍)に千葉介常胤と八田右衛門尉知家が決定した。両者は「各一族ならびに常陸・下総国両国の勇士等を相具し」北上することとなった。一族を引率するのみならず、国内の勇士(御家人)をも引率する大将軍とは常胤・知家の守護職在任を意味するものである。即ちこう解釈することにより知家はこの時以前(その時期の決定は不明)に常陸国守護に補任されていたことになり、あるいは文治元年末において常陸国惣追捕使(後に守護と称す)となった可能性もあろう。

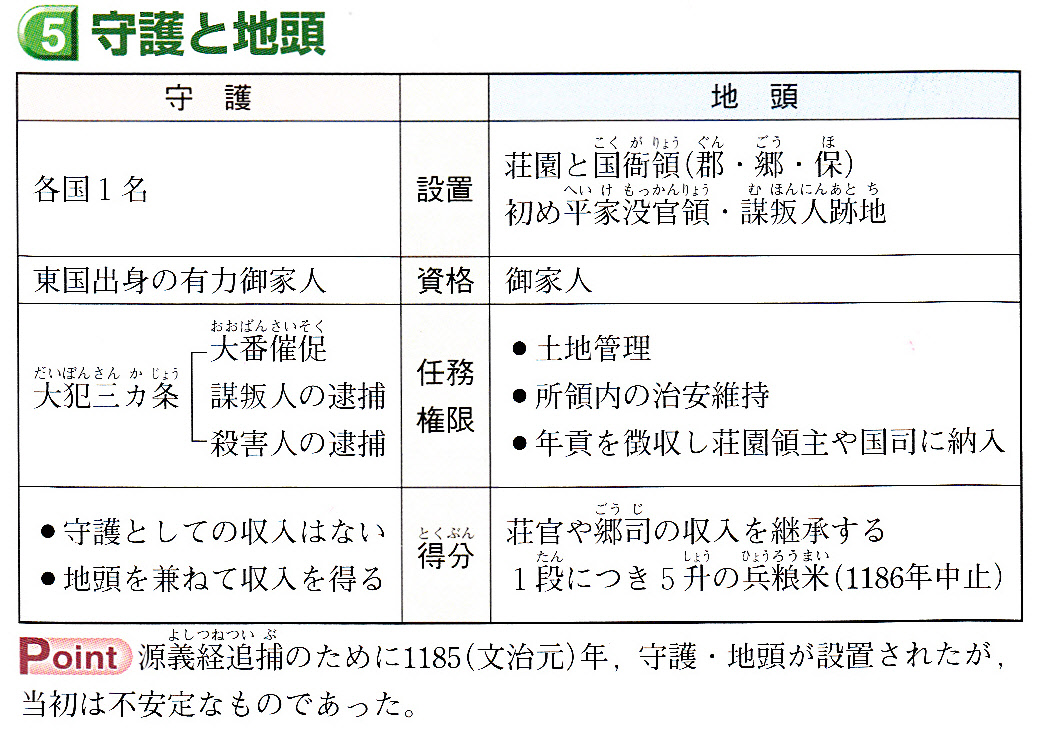

鎌倉時代の守護の職掌のうち大番催促 (おおばんさいそく) ,謀反 (むほん) ,殺害人の3項をいう。 この職掌の初見は正治1 (1199) 年であるが,貞永1 (1232) 年『御成敗式目』に初めて上の3項を大犯三箇条と称し,夜討,強盗,山賊,海賊などの追捕 (ついぶ) をつけ加えて,守護の職務と定めた。

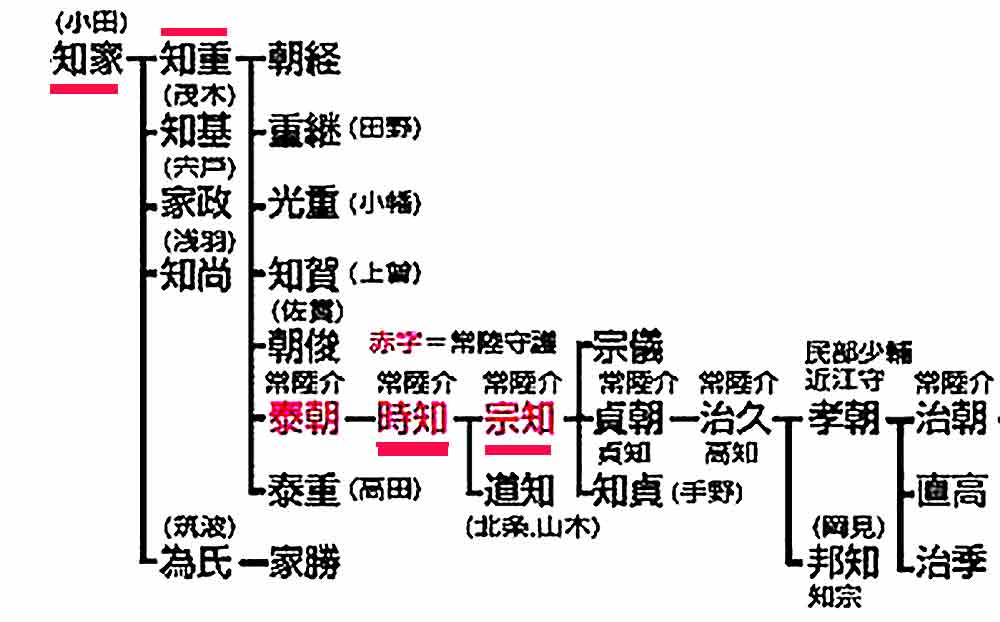

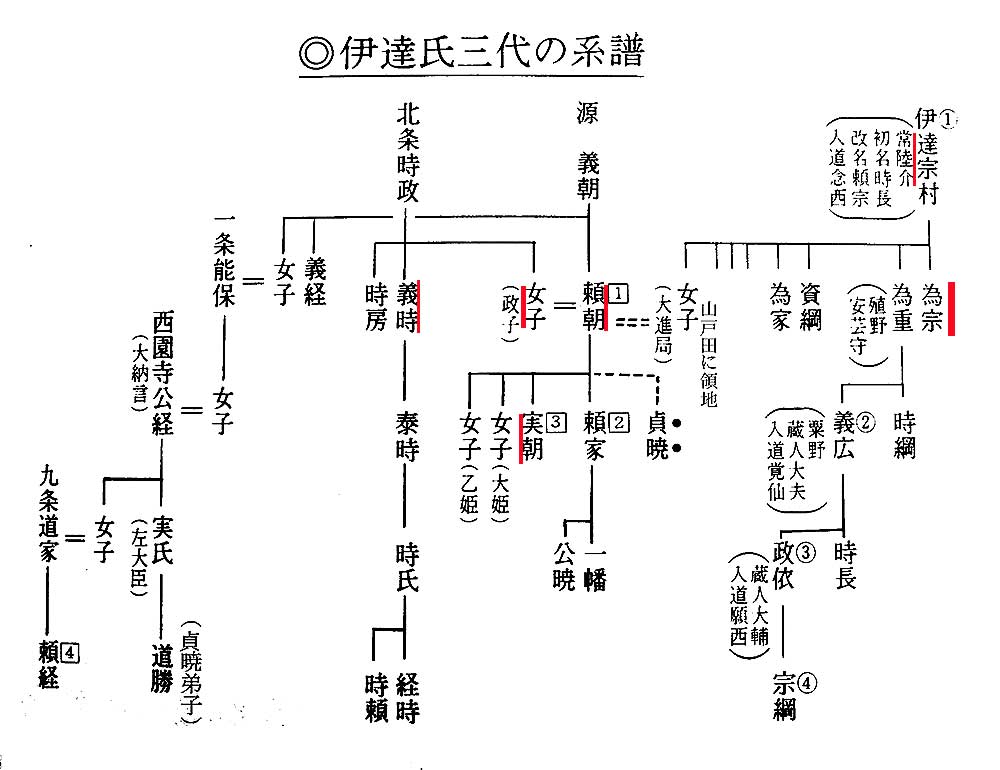

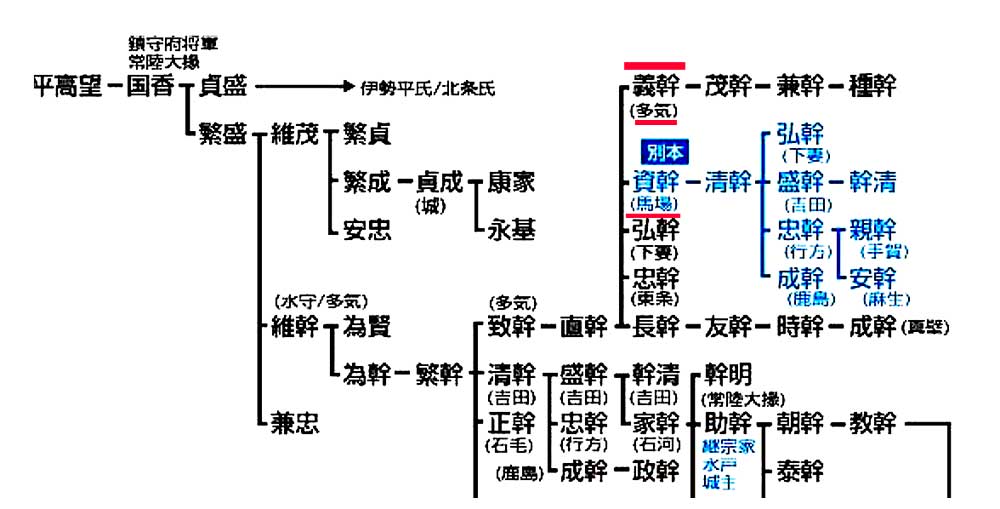

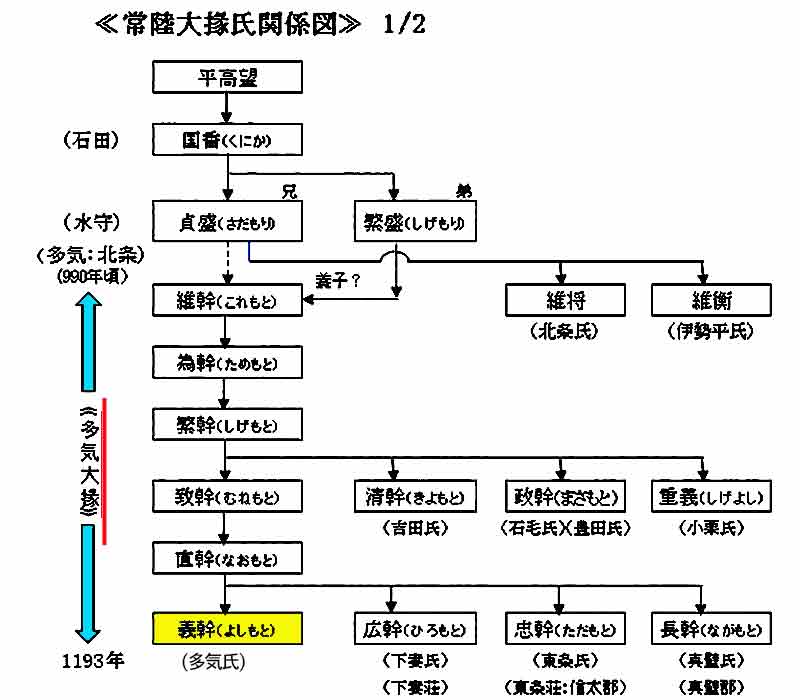

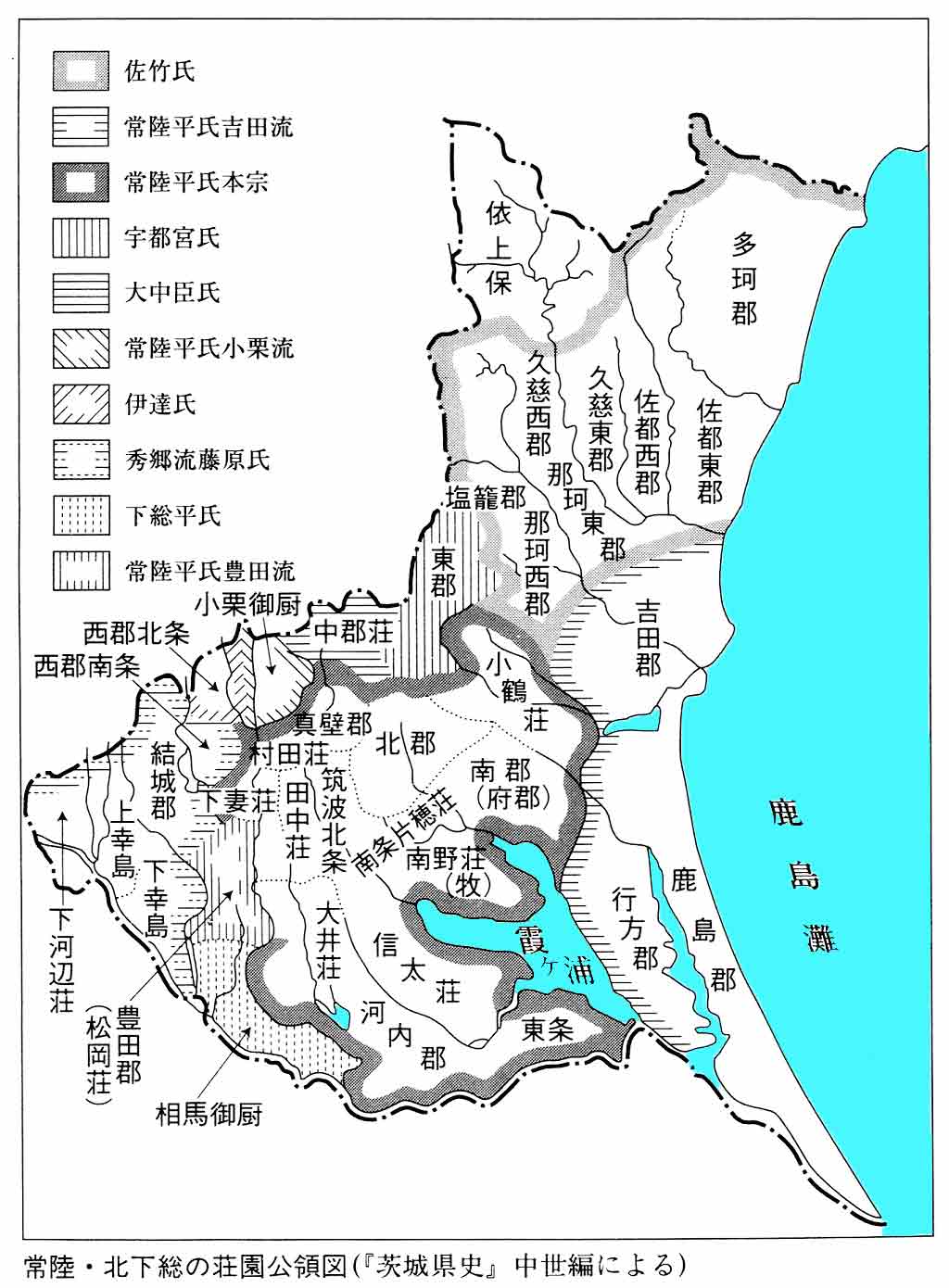

事実、八田知家が引率した常陸武士は伊佐為重・同資綱(すけつな)・小栗重成・多気義幹(たけ-よしもと)・鹿島頼幹・真壁長幹などであり、いわゆる常陸平氏の面々を含む御家人たちであった。平常の守護職権は「大犯三箇条」ともいわれる国内の軍事的・治安的支配に帰一するが、かかる非常時に臨み守護は「大将軍」の非常大権を委任され、軍勢統轄の指揮権をも与えられたのであった。既に頼朝に臣従していた常陸平氏系諸民族も「大将軍」八田知家の指揮を甘受しなくてはならず、それは彼らが地頭として守護支配の中に位置付けられた常陸国内の新体制の発現に他ならなかった。

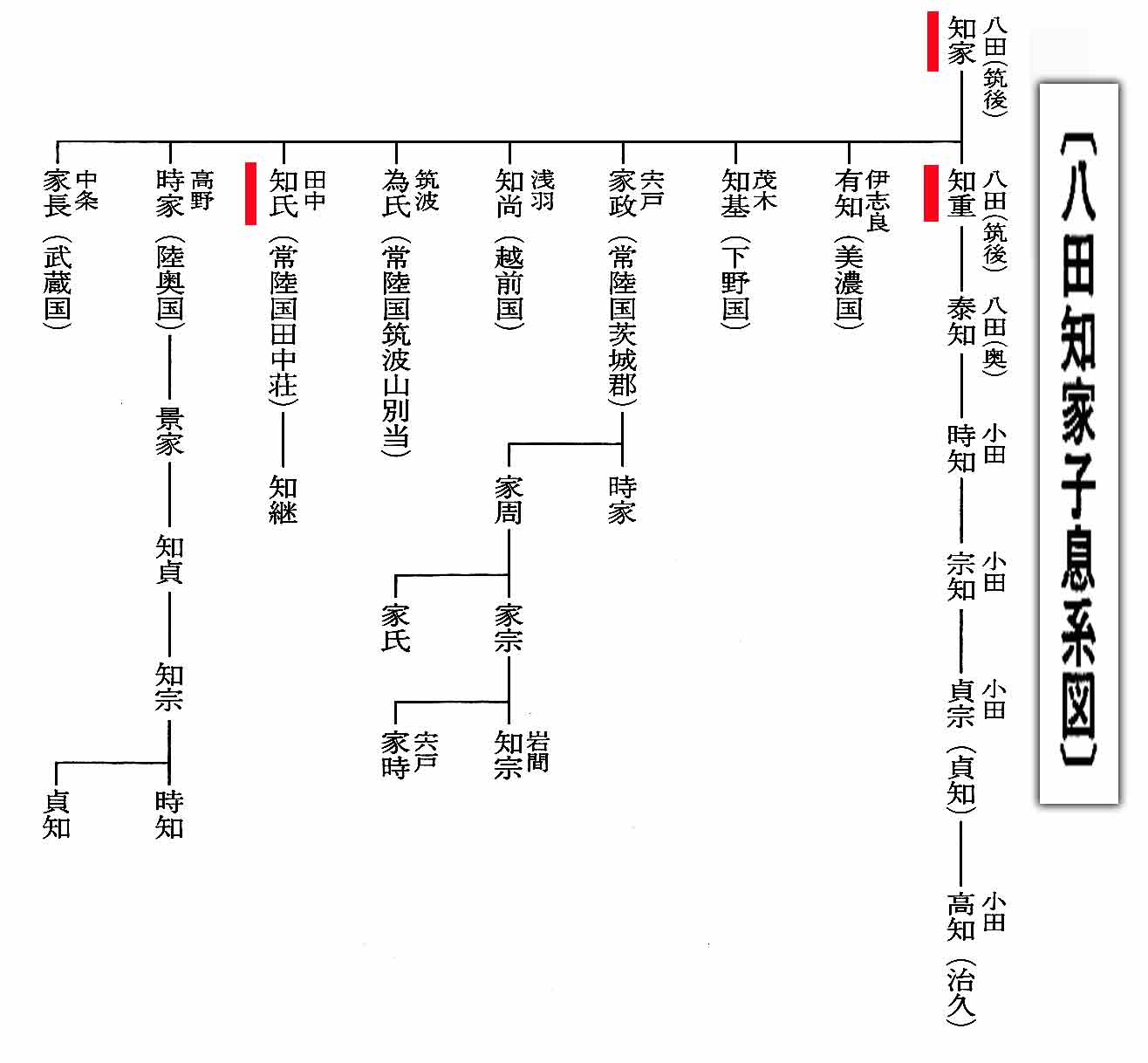

かくして八田知家の常陸守護職在任を確認した。本来、下野国住人として平安末期の歴史に登場した知家が頼朝政権の形成に積極的に関与し、その論功行賞の結果として常陸守護の地位を手に入れたわけである。

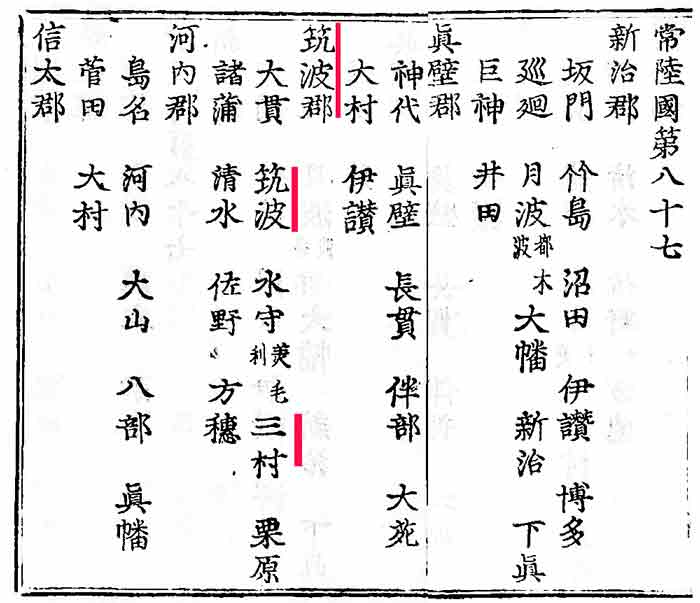

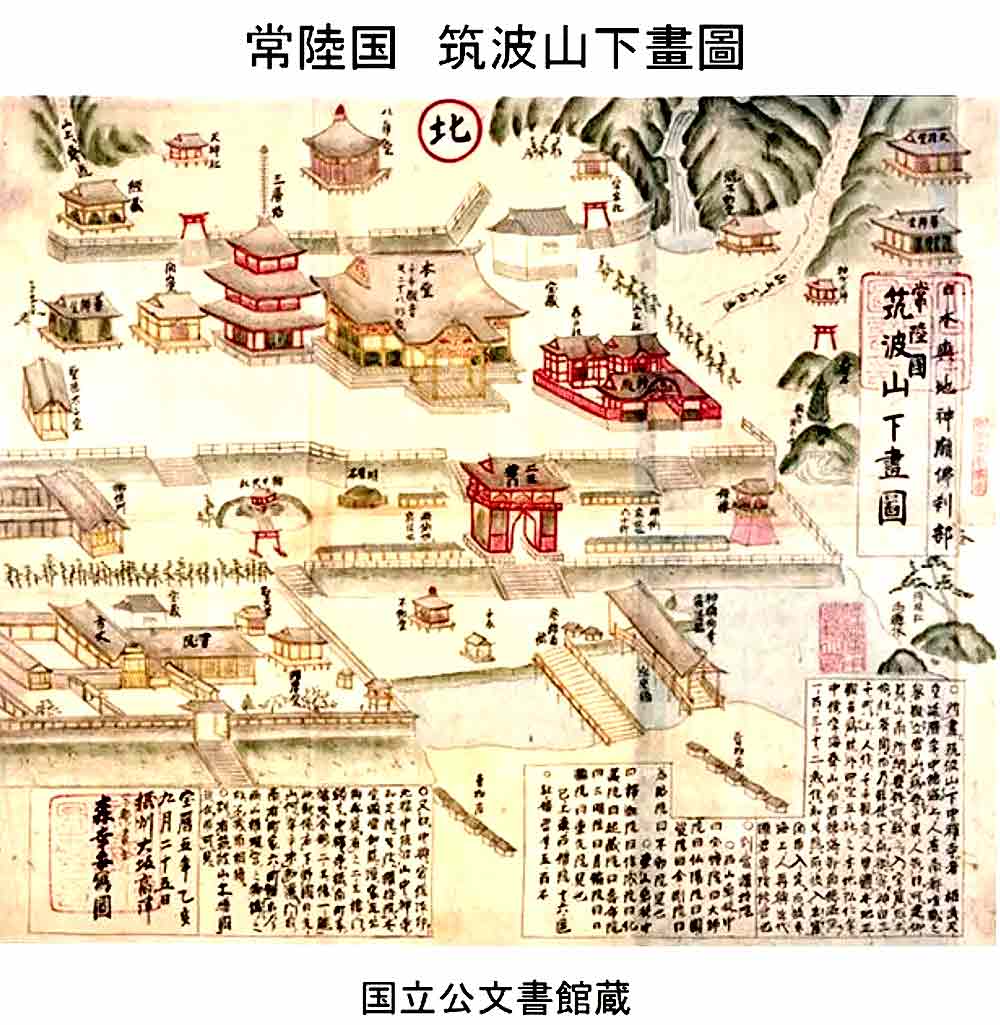

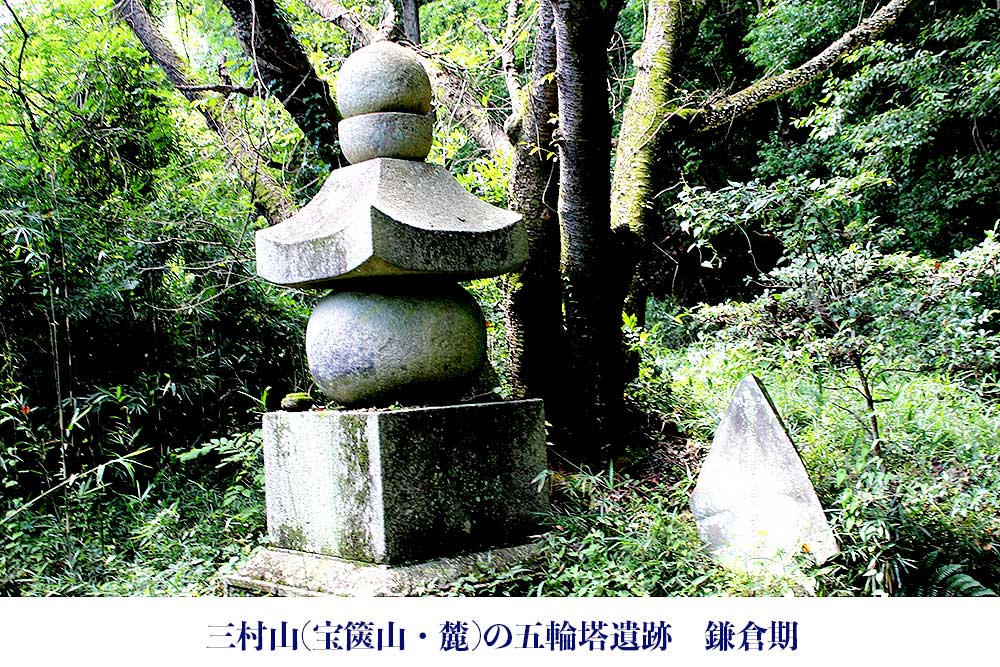

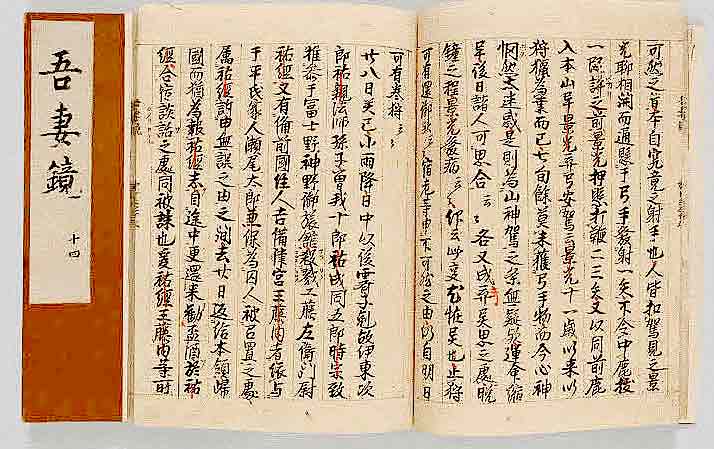

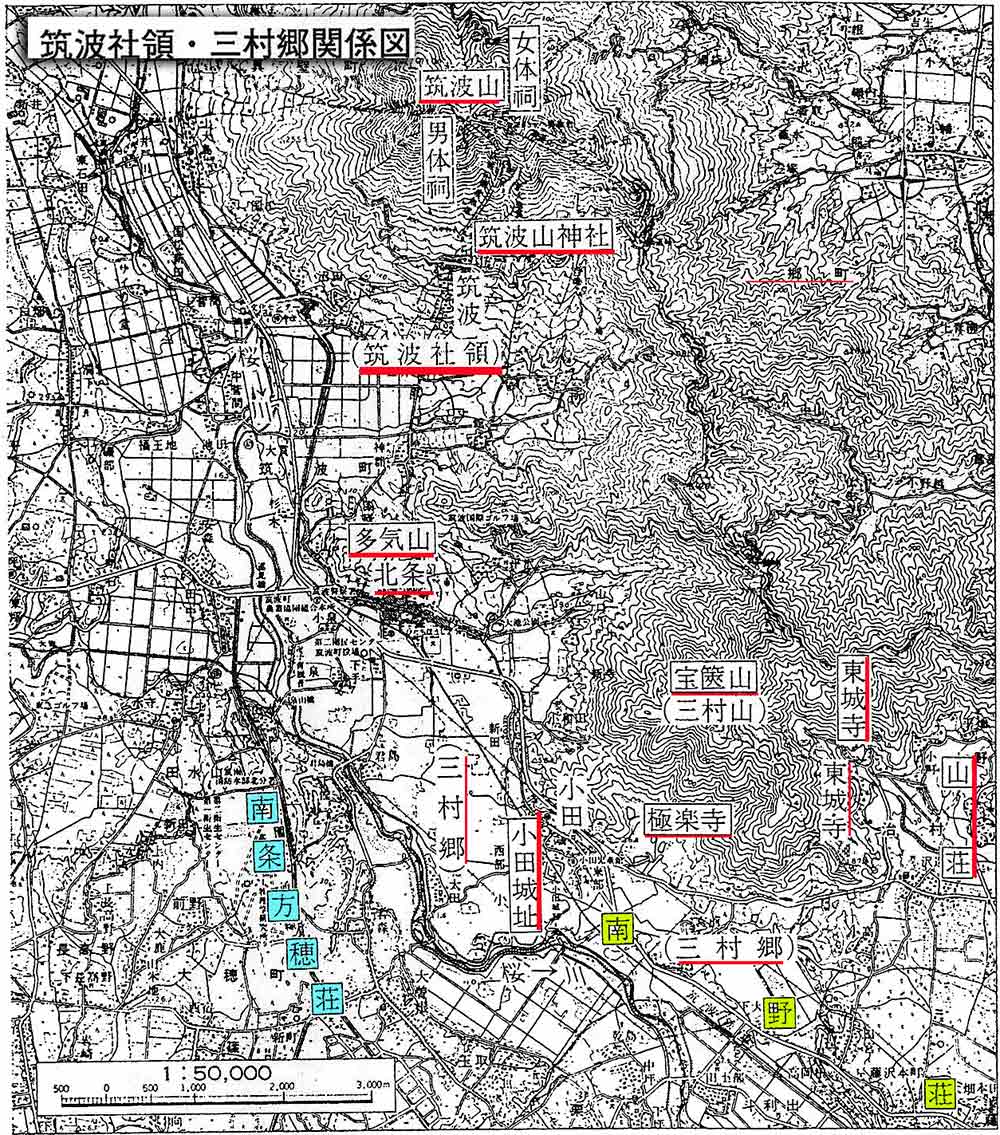

では、この知家の常陸での本拠(守護所)はどこに置かれたのであろうか。守護職補任と同時に守護所経営が行われたとも限らないが、国内に守護権発動の拠点は必要である。もとより常陸の武士でなかった知家が入部した地域としては、筑波郡三村郷小田(〔のち宝篋山ともいわれる〕麓一帯)を以て通説とする。知家の子孫がここに城館を構え小田氏として発展することからみれば妥当な通説であるが、知家の常陸入部はそれほど単純ではないようである。それは常陸平氏流諸氏の分立状況からもわかるように、鎌倉初期のこの国では奥七郡において佐竹氏没落後の勢力交替があるのみで、那珂川以南での勢力交替はみられず、特に国府所在の茨城郡や筑波郡では常陸平氏本宗多気氏(多気義幹)および同族下妻氏が圧倒的に優勢であった。このような勢力分布の中で、たとえ守護権を帯していても何の抵抗もなく知家が三村郷に入部できたとは思われない。後に述べるいわゆる「建久の変」はこの問題と密接な事件かと思われるが、今は小田氏の始祖としての知家の三村郷(小田)への入部を、通説に反してきわめて慎重にみておくことにする。そして、改めてこの頃までの知家および子息知重の頼朝側近としての行動を『吾妻鏡』から抄出総覧すると下の通りである。

右の行動の中で、建久元年(1190)10月3日条にいう「而して前石衛門尉知家、常陸国より遅参す、待たしめ給の閲すでに時剋を移す、御気色はなはだ不快、午剋に及び知家参上す、(中略)僻緩の致す所也と云々、知家所労の由を称す」の「常陸国」は気になる文言であるが、これだけでは知家の拠点を詮索する程の必要条件とはなり得ない。ともかく、知家・知重父子の頼朝側近としての行動は上の表中から十分に理解されるであろう。

▶︎再び八田知家の本領を求めて

前述したように、建久3年(1192)7月に頼朝は念願の征夷大将軍に任官した。このことを以て鎌倉幕府の成立と断定するには種々問題が残るが、ともかく治承4年以来の宿願が成就し、武家の棟梁による支配体制が本格的に始動したとみることは妥当であろう。

地頭は、鎌倉幕府・室町幕府が荘園・国衙領を管理支配するために設置した職。地頭職という。守護とともに設置された。 平安時代から存在しており、鎌倉時代には源頼朝が朝廷からの認可を得て全国へ設置した。在地御家人の中から選ばれ、荘園・公領において武力に基づき軍事・警察・徴税権を担保し、土地や百姓を自己の物とした。

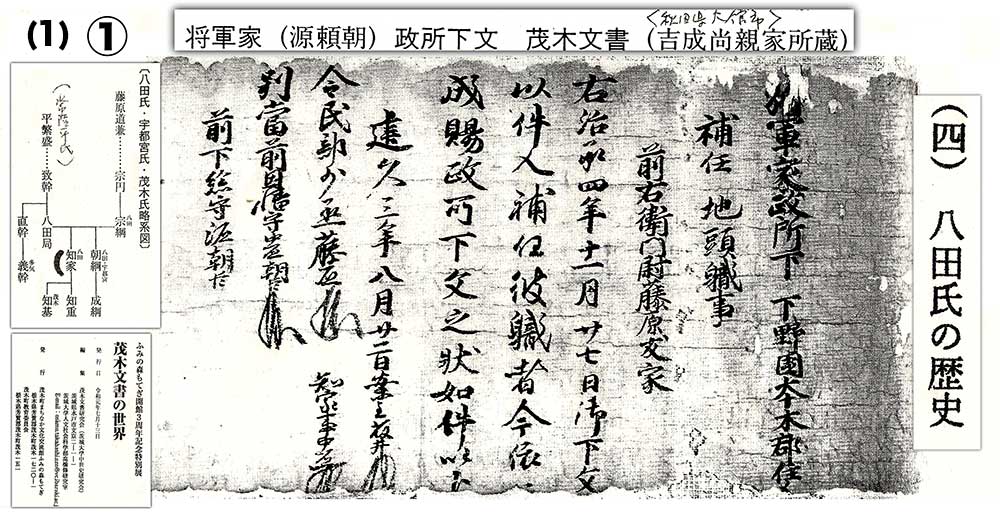

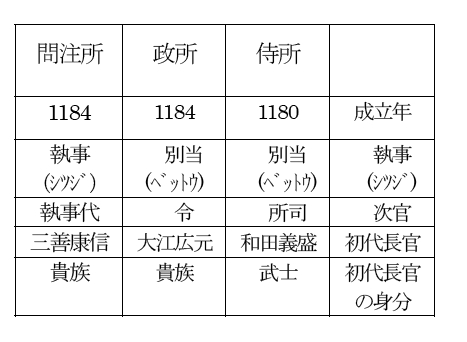

翌八月には、既に常陸国守護となっている八田知家に対して頼朝は、下野国本木郷内の地頭職を与えた。この地頭職補任は頼朝自身の署判を有しないいわゆる「将軍家政所下文」になって行われている。建久元年、頼朝は右近衛大将に任官すると同時に公家の家政処理機関である「政所」をまねて鎌倉にも開設し、「公文所」を包摂しっつ武家政務の中核とした。これに伴って治承以来発給してきた自身の「下文」を回収して、改めて「政所下文」として同様の諸権限を再交付したのである。前石衛門尉藤原友家に与えた地頭職も、この機構改変の中で行われた将軍頼朝(鎌倉殿)、否、鎌倉幕府の安堵行為であった。

この政所下文の文言中に「右、治承4年11月27日御下文」とあるように、文治5年(1189)の頼朝の地頭設置権掌握以前、藤原友家(八田知家)は下野国本木郡内で何らかの権限を挙兵直後の頼朝から安堵されていたのである。建久三年八月に、当該郡内の地頭職が改めて与えられたことからすれば、治承4年の下文の内容はまさに知家の本領安堵ではなかったか。とするならば、さきに言及した知家の下野八田氏族としての拠点(私領)は、この本木郡内と考えることができよう。

茂木保【もてぎのほ】(中世)鎌倉期~戦国期に見える保名。芳賀郡のうち。茂木郡あるいは茂木荘とも見えるが,いずれも実体としては同じ地域を指す。建久3年8月22日の将軍家政所下文に「将軍家政所下 下野国本木郡住人,補任 地頭軄事,前右衛門尉藤原友家,右,治承四年十一月廿七日御下文以件人,補任彼軄者,今依成賜政所下文之状如件」と見え,源頼朝は茂木氏の祖八田知家を本木郡(茂木郡)地頭職に補任した(茂木文書/県史中世2)。本文書によれば,八田知家はこれ以前治承4年11月に茂木郡地頭職を充行われていたらしい。平安末期までに茂木郡が成立していた可能性もあるが,この地域は平安後期に国衙領の地域的行政単位としての保となったものと思われ,この茂木保が茂木郡とも呼ばれたのであろう。

ところでこの本木郡は令制下の郡名ではなく、律令制国郡制解体過程で芳賀郡より分出した新郡名であった。茂木郡とも称し、後年ここには知家の子孫が茂木氏として成長していった地域である。鎌倉・南北朝・室町期を通じてこの郡内諸所を相伝していったことを示す『茂木家証文写』によれば、本木郡は「東真壁郡」とも呼ばれ、また「茂木保」ともいわれたことがわかる。特に「真壁郡」とは宇都宮神領を指す便宜上の用語といわれ、実際には河内・芳賀・塩谷三郡の総称的意味をもっていた。証文は「東真壁郡内五箇村」あるいは「茂木保五ケ郷」として鮎田・神江・小井戸・藤和・坂井の五か所を明示している。村といい、郷といっているが、いずれも行政単位としては全く同一とみてよい。現在の芳賀郡茂木町の北半東寄り茨城県境(=常陸国境)に接する一帯であるが、知家の祖父宇都宮座主宗円の管理下に置かれた神領「真壁郡」の一遇に父祖相伝による知家自身の私領が形成されたともいえる。従って、常陸八田説は名字の地にとらわれすぎた八田氏発生讃ともいえるが、この「真壁郡」相当地内にもやはり名乗りの地は全く完全な理解とはいえないのである。

建久七年の政変(けんきゅうしちねんのせいへん)は、建久7年(1196年)11月、九条兼実が関白を罷免され失脚した事件。

しかし、このように再度、八田知家の本領を求めることは次に述べる「建久の変」の重要な因子としてどうしても不可欠な前提なのである。

▶︎建久の変と常陸平氏

建久の変といってもこれは常陸国内の勢力交替を指すのみで、頼朝の新政を改変する程の事件ではない。しかし、八田知家にとっても、そして常陸の政治史上からも画期的な政変であった。治承4年(280)以来10年余の歳月を軍事、朝廷よりの諸権限の取得、拠点鎌倉の整備、御家人の統制、職制の充実等々に費やしてきた頼朝にとっても労苦を多とするのは諸国武士の統制であった。彼らからの名簿捧呈を経ての形式的臣従化(御家人化)ないし本領安堵のみでは主従関係は維持できても完壁な幕府権力の樹立は困難であった。

平安時代には、貴族や武家の棟梁に仕える者を「家人」と呼んでおり、鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった者を、鎌倉殿への敬意を表す「御」をつけて御家人と呼ぶようになった。鎌倉殿御家人、関東御家人、鎮西御家人とも言う。

それ程に武士勢力相互の関係は不安定であり、流動的でさえあった。この調整・観察こそが幕府支配の秩序の根源であり、守護・地頭の職権給与のみが完全な固定的な地域支配に連なる道ではなかった。平安期以来の伝統的所領支配観念に依拠する武士も多く、常陸平氏諸流もその例外ではなかった。

源 義広(みなもと の よしひろ/志田 義広 しだ よしひろ)は、平安時代末期の武将。河内源氏第五代・源為義の三男。志田三郎先生(しだ さぶろう せんじょう)。またの名を義範、義憲(よしのり)とも。

1183年(寿永2年)2月、源頼朝の叔父にあたる志田義広が反乱を起こしますが、失敗に終わっています。義広は常陸国で勢力をふるい、一時は、あなどりがたい勢力となっていました。この叔父の反乱を鎌倉殿「源頼朝」が鎮圧したことは、鎌倉の新政権の力を関東一帯に知らしめることになり、その勢力が強化されるきっかけとなったといいます。

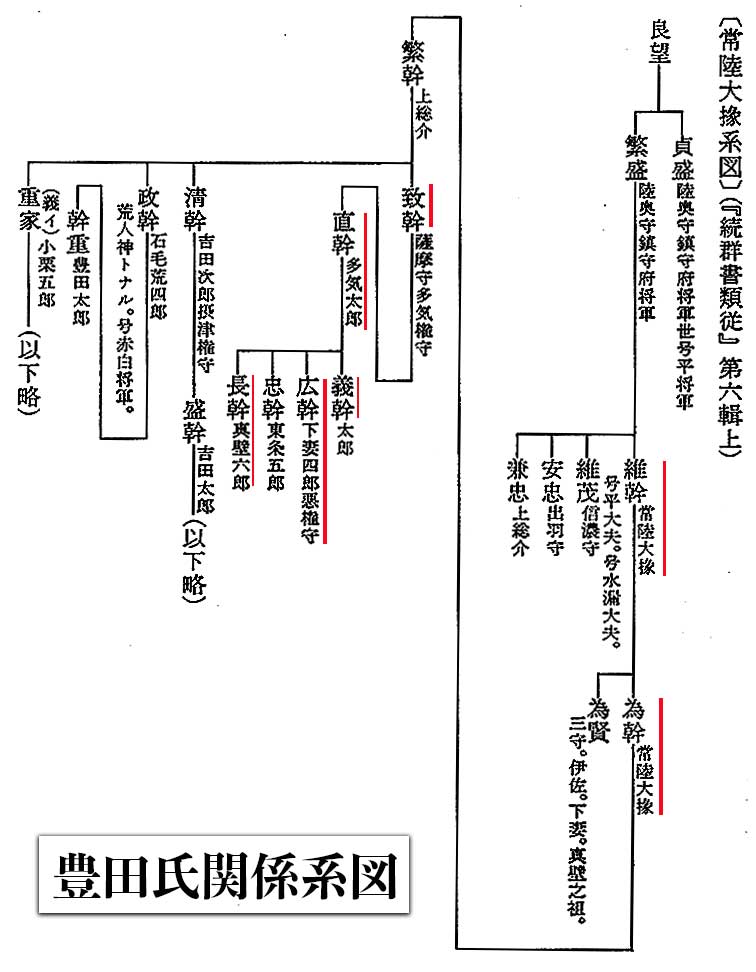

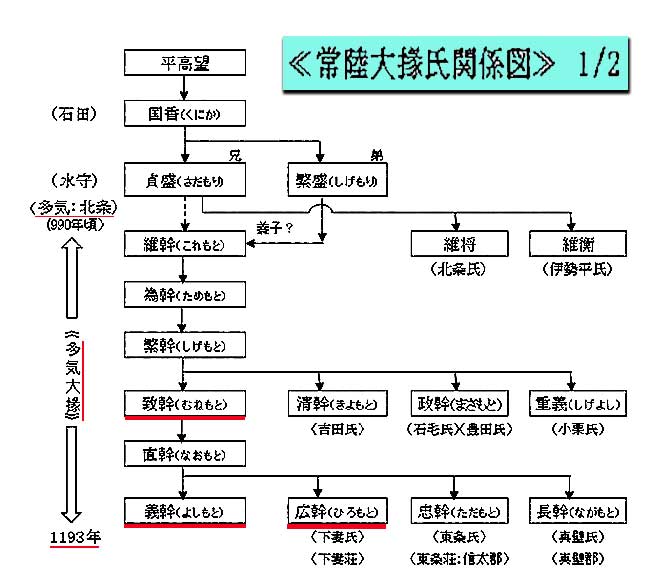

寿永2年(1183)の志田義広の乱において義広に味方し没落したかに思われた下妻広幹(下津真=下妻荘下司)は、建久3年(1192)8月9日の実朝誕生に際して堂々と護刀を献じている。「悪権守」とも称されている由、その復権ぶりはしたたかな常陸平氏の領主像をみる思いである。さらにこの広幹に対しその本宗的立場にある筑波郡多気に拠点をもつ多気義幹は、「常陸国大名」とも評される在地有勢者であった。常陸大掾職任官の伝統をもつこの常陸平氏本宗は、国内南半分を殆ど領有する形で庶子族を派生させており、国内にあっては単なる鎌倉殿の御家人ではなかった。守護八田知家にとってかかる国内伝統勢力は、容易に守護の統制下に組み込み難い存在であった。知家による多気氏への圧迫こそ常陸での建久4年の政変の開始であった。

この年の5月1日、将軍頼朝は常陸鹿島社の20年ごとの造替遷宮造営遅引を欺き、改めて守護八田知家に対し造営奉行として7月10日の同社大祭以前の完成を命じた。国内では伊佐為宗・小栗重成が造営奉行としてこの任に当っていたが、肝心の多気義幹を始めとする鹿島社領の知行人らの任役勤仕(遷宮造営費用の調達力)が僻怠(へきたい・人を避け遅らせる)していた。

1183年に起こった志田義広(源頼朝の叔父)の挙兵事件(野木宮合戦)のとき、小栗氏は大掾氏に従って義広方に荷担している。また『寛政重修諸家譜』には、重能(=重義)は平治合戦において討死、その子・重成(しげなり)は源平合戦のとき、壇ノ浦の戦いで討死したことが記されている。

このことは将軍−守護−造営奉行−社領知行人(地頭)という関係で社の遷宮造営が進行するこの時期の鹿島社外護の一端を知り得るが、同時に将軍(幕府)の援護によって国内の伝統的氏族の上に立とうとする守護八田知家の新参入部者としての姿ともとれる。

次いで5月8日からは将軍頼朝による富士野塩沢での大規模な夏狩が始まった。多くの武士たちが供奉し、その中には知家四男宍戸四郎家政もいた。

長期にわたる夏狩は、武士たちの野戦訓練以上に武門の覇者頼朝・子息頼家の絶対的存在を示威する好機であった。しかるに5月末に及び狩場近くの旅宿において曽我祐成・時致兄弟による仇討ちが起った。討たれたのは工藤祐経。曽我氏による私恨・私怨というが結局工藤祐経(すけつね)も討たれ、頼朝暗殺をも画したと曲解された時致も即時成敗された。

6月5日、常陸にあってこの騒動の報を得た守護八田知家は早速の富士野急行を企て、国内軍士を集める中、筑波北条多気に居住する常陸平氏本宗義幹にも同道を求めた。先述の鹿島社遷宮問題でも両者の間には微妙な対立があったように、義幹はかかる守護知家の下知(げち・命令)にも従わず、むしろ知家の軍士徴集は自分を討伐する計画であると察知し、一族とともに多気山城(現在は城山と呼ぶ)に立て籠った。知家は義幹を謀叛人として幕府に訴え、やがて両者は鎌倉で対決(幕府法廷での決着)することとなった。その結果、幕府の変事に際しての不参の不忠は御家人として免れ得ず、筑波郡・茨城南郡・同北郡内の所領を没収され、身柄を岡部泰綱に預けられた。

そして義幹(多気)の所領は同族の馬場資幹 (すけもと)に与えられ、資幹の常陸平氏本宗としての地位が確定した。翌年十一月十九日に義幹は改めて歎状を提出し汚名を雪がんとしたが無駄であった。

以上は、平安期以来筑波山麓を拠点にしてその名族ぶりを誇ってきた平氏本宗多気氏が、所領支配の基盤を失ったという『吾妻鏡』の所伝である。

しかしながらこの所伝には重大な誤伝がある。この政変で多気氏が没落したことは認められるものの、その没収所領の馬場氏への継承は認め難い。本来、常陸平氏流吉田氏族である馬場氏の茨城郡への進出は、馬場資幹(すけもと)による建保2年(1214)9月の「府中地頭」権入手によるものであり、この場合とて南郡(府郡)所在の府中(常陸国府所在地)に限定されての入部であった。

資幹(助幹)(すけもと) :

1193年八田(小田)氏の讒言で失脚となった多気氏に代わって同族の吉田氏の資幹が源頼朝より大掾職に任ぜられた。

・本拠を水戸明神の馬場に移して水戸城を構築した(築城年ははっきりしていないが建久年間(1190年-1198年)といわれる。また今の城よりは大分小さな城だったと思われる)。

・水戸明神の馬場であったことにより馬場小次郎資幹と称し、これより馬場氏と名乗った。

・1214年鎌倉幕府から府中の地頭職をあたえられ、府中に居館を構えた。

どうもこれ以降に国府の政務も行うようになったのかもしれない。

・この時現在の石岡市田島の台地に外城(石岡城ともいわれるが、当時の呼び名ははっきりしない)が築かれたという。

加えて、南郡は寿永2年の志田義広の乱に際して郡司下妻広幹(下津莫=下妻荘下司)の志田義広方に立っての軍事行動が科 (とが・けしからぬ行い)となり下河辺政義に与えられ、以後政義は郡司職にも等しい惣地頭職を帯して郡支配に臨んだのである。

下河辺政義・・・平安後期-鎌倉時代の武将。 下総(しもうさ)葛飾郡下河辺荘(茨城県)の荘司下河辺行平(ゆきひら)の弟。 寿永2年(1183)兄行平,小山朝政(おやま-ともまさ)とともに,源頼朝に対抗した源義広(よしひろ)を攻略。 功により常陸(ひたち)南郡の地頭となる。

政義自身の一時的失権も認められるが南郡はその支配下にあり続け、建久4年時点でもそうである。まして筑波郡・北郡が資幹に伝領された事実は全く認められず、この両郡こそ守護八田知家へ給与されたとしか考えられない。ただ多気義幹の保持した平氏本宗の立場と大掾職任官の伝統的資格は、馬場氏に移行したことは認めてよいであろう(後にこの馬場氏系氏族が大掾氏として府中(石岡)で勢力をもつ)。

あるいはまた、7月3日に至り小栗重成が「物狂い」によって心神違例となり、鹿島社造営奉行を馬場資幹(すけもと)に交替させたという。そしてこのとき資幹は、多気義幹の所領を拝領して国内の大名となったともいう。この『吾妻鏡』の記事にも確かに矛盾がみられる。つまり、5月1日に八田知家への造営奉行交替が確実であり資幹の新任はあり得ず、義幹所領の処理は6月22日で決着している筈である。9月1日に再々「多気義幹が所領所職、重ねて資幹に賜ふ」とする記事とともに、この政変で漁夫の利を得たのが資幹であるとする故意が明らかである。基本的に義幹によって資幹への所領相伝がなかったという一事からして、『吾妻鏡』の一連の馬場氏所伝には無理があるといわねばならない。後代の資幹流大掾氏の主張の反映であろう。

建久の政変・・・11月23日、中宮・任子は内裏から退去させられ、25日には兼実が上表の形式すらなく関白を罷免された。後任の関白には近衛基通が任じられた。『愚管抄』によると通親は兼実の流罪まで行おうとしたが、後鳥羽天皇がそこまでの罪はないと押し止めたという。弟の慈円・兼房もそれぞれ天台座主・太政大臣を辞任した。この政変において兼実を支援する勢力は皆無に等しかった。兼実の家司・三条長兼は「九条殿に参るの人、関東将軍咎を成す。用心すべし」という風聞を記している(『三長記』)。兼実の執政は法皇崩御から僅か4年余りで終焉することになった。

建久の政変は、この年12月に入ってさらに重大な局面を迎えた。13日、八田知家は下妻広幹を兵首(獄門にかけて首を切り、さらすこと)した。その理由は、広幹がかねがね北条時政に敵意を抱いていたことが露顕したからである。つまり、常陸平氏本宗多気義幹からの所領相伝も実現せず、あるいは本宗的立場および大掾職任官の資格も得られなかった広幹が、幕府内にあってむしろ馬場氏との接近を図った北条時政に敵意をもったのが真相ではなかったかとの説もある。

鎌倉時代初期、下妻荘の在地領主である下妻広幹が常陸守護の八田知家に殺害

されると、下妻地区は小山朝政によって治められるようになりました。一方、千代川

地区は大方氏や豊田氏が支配されるところになったと思われます。

また、常陸国がほぼ源頼朝の支配下に置かれると、武家護持の神として厚く信仰

されていた鹿島神宮、田下村が寄進されています。

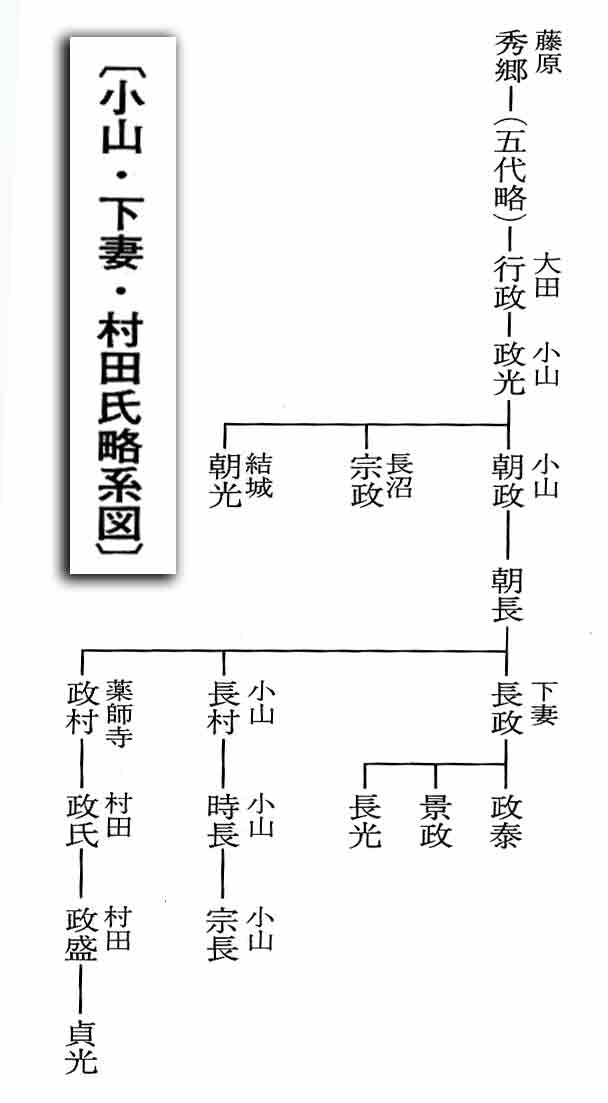

この下妻広幹の没落は、多気氏の没落とともに常陸南半部における平安期以来の巨大領主の没落を意味し、常陸における古代の終焉、中世の幕明けを象徴的に物語る政変であったといえる。既に『吾妻鏡』建久3年9月12日条には、下野の小山朝政が下妻宮(大宝八幡社カ)を含む小貝川流域の村田下荘の地頭職を与えられていたとの所伝がある。その理由は野木宮での志田義広鎮圧によるとされるが、あるいはこの建久4年暮の広幹梟首(きょうしゅ・さらし首)に伴う幕府裁定の結果、広幹の本領下妻荘も小山朝政の支配下に入ったと考えられる(後世この地域には小山氏系下妻氏・村田氏の在住が確認される)。

▶︎常陸の八田知家

こうして頼朝の将軍就任の翌年、常陸国内の平氏所領の多くが八田氏・小山氏へと移管され、南郡の下河辺氏の存在も含めて下野・下総の御家人の確実な入部がみられた。この傾向の中で最も留意すべき点はやはり守護八田知家の所領形成と拠点の確定である。

頼朝の叔父で常陸国信太荘(茨城県稲敷市)を治めていた志田義広(しだよしひろ)が頼朝と対立。義広は多くの軍勢を率いて、頼朝がいる鎌倉に向かうと見せかけて下野南部へと向かいました。当時、野木地域を含む下野南部を治めていた小山朝政(おやまともまさ)は、弟たちが頼朝の家臣だったこともあり頼朝に味方します。朝政は義広からの誘いに対して味方になるといつわり、義広が小山氏の住まいへ来る途中の野木宮近くで待ち伏せて戦う作戦に出ます。寿永2(1183)年2月、義広の軍勢との激しい戦いの末、多くの味方をつけた頼朝方が勝ちました(野木宮合戦)

治承4年(1180)段階で、下野国本木郡(東真壁郡)内において本領安堵を得た八田知家が、やがて常陸国惣追捕使(守護)としてこの国の武家支配に関与し、寿永2年(1183)の志田義広の乱後、信太郡西条(信太荘)手に入れたともいわれ、建久4年(1193)の政変では茨城北郡・筑波郡を確実に手に入れた。霞ケ浦の西方一帯を所領としたのであるが、拠点(=守護所)については前述のように筑波郡三村郷小田とみるのが通説である。知家の子孫が小田氏としてここを拠点に中世常陸の代表的武家として存続することから考えれば尤も妥当な見解ともいえよう。しかし建久4年をもって知家の三村郷入部の実現とみるのはいささか早計ではないかと考えられる。

つまり、寿永二年の信太荘の掌握が確実であればこの荘域は知家によって常陸で最初に取得した所領であり、地頭職を帯して荘域の支配に臨んだ筈である。またこの時、義広に加担した下妻広幹の所領のうち、本領下妻荘(広幹が保持する)茨城南郡(下河辺政義へ)・村田下荘(小山朝政へ)を除く小鶴荘(もと茨城郡域で平安末期に崇徳天皇中宮皇嘉門院〔関白藤原忠通女〕領として寄進立荘された可能性が高い。

寄進主体は多気直幹と思われ、義幹所領ではないのでその下司職は多気広幹に伝領されたのであろう)も八田知家に給与されたとみられる。事実この荘域内では知家の子孫が根強く領主として発展し、宍戸氏の基盤を形成している。信太荘域内に特に子孫の定着を意図しなかった知家にとって。むしろ南郡(府郡)の北部に近接する小鶴壮の権益的利点を見失うことはなかった。建久4年の政変で北郡・筑波郡を獲得するまでの10年間に、この荘域は八田知家の常陸での重要所領として支配が強化され、守護となるに及んで荘内の居館(未確認)が「守護所」となつた可能性は高い。もちろん在鎌倉の「南御門宅」の経営もあったが、こう考えることにより建久元年(1190)10月、頼朝の上洛の日に遅れて常陸より参上した知家の在国状況も自ずと明らかとなる。

では、建久4年に知家はどこに居て多気義幹に富士野への同道を求めたのか。それは小鶴荘内の「守護所」としか考えられない。政変の結果として筑波郡・北郡を所領とするが、即刻この両郡に守護所を移す必要はなくしばらく小鶴荘を本拠として多気義幹旧領内の変後の動静を探った。知家の九男という知氏が田中氏の祖として諸系図にみえ、かつ御家人として幕府に出仕していることから、知家はこの知氏を田中荘に入部させたようである。筑波郡の一部が立荘(八条院領)されたこの荘の政変前の下司は多気義幹であり、知氏の地頭としての入部は知家の試みた部内静謐(せいひつ・静かで落ち着いている)の一策であった。

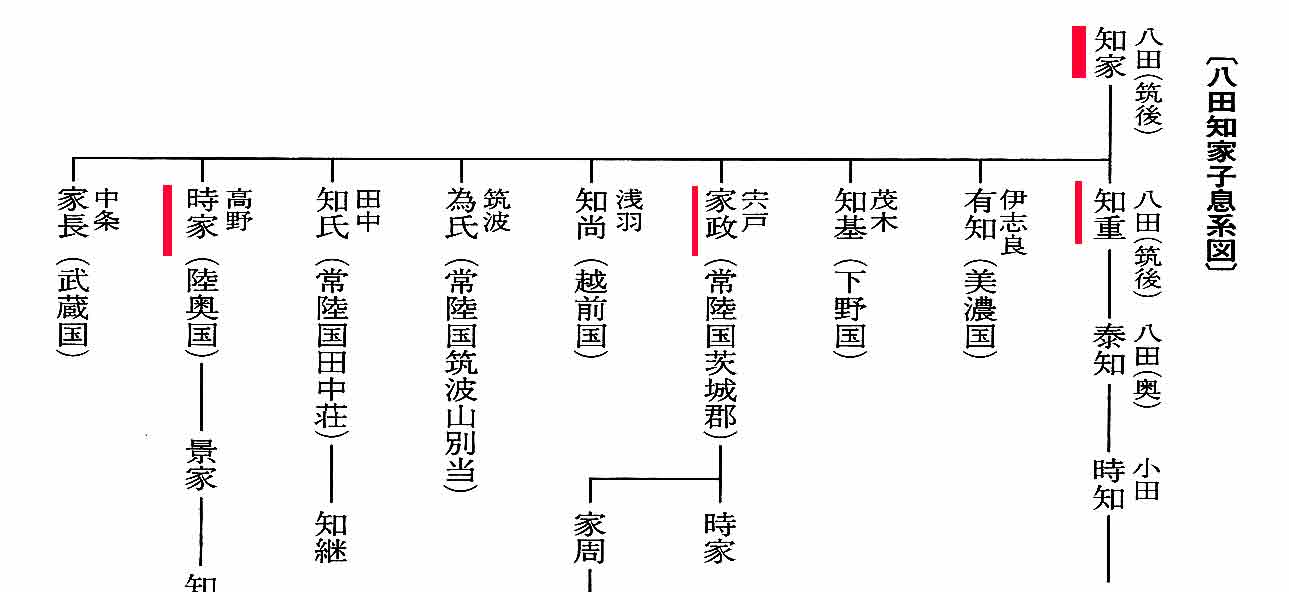

また、知家は筑波山へも明玄(為氏、子息の一人)を中禅寺別当として入山させたという。これまでに二男有知を美濃国伊志(自)良荘、三男知基を下野国茂木保へそれぞれ地頭として入部させた知家だが、若い子息らを以て新たに入手した筑波山周辺へ入部させたものと思われる。十男時家が後に高野氏として発展するが、この高野も田中荘域とも下妻荘域ともいわれる旧筑波郡内の一所(つくば市大穂)に比定されている。

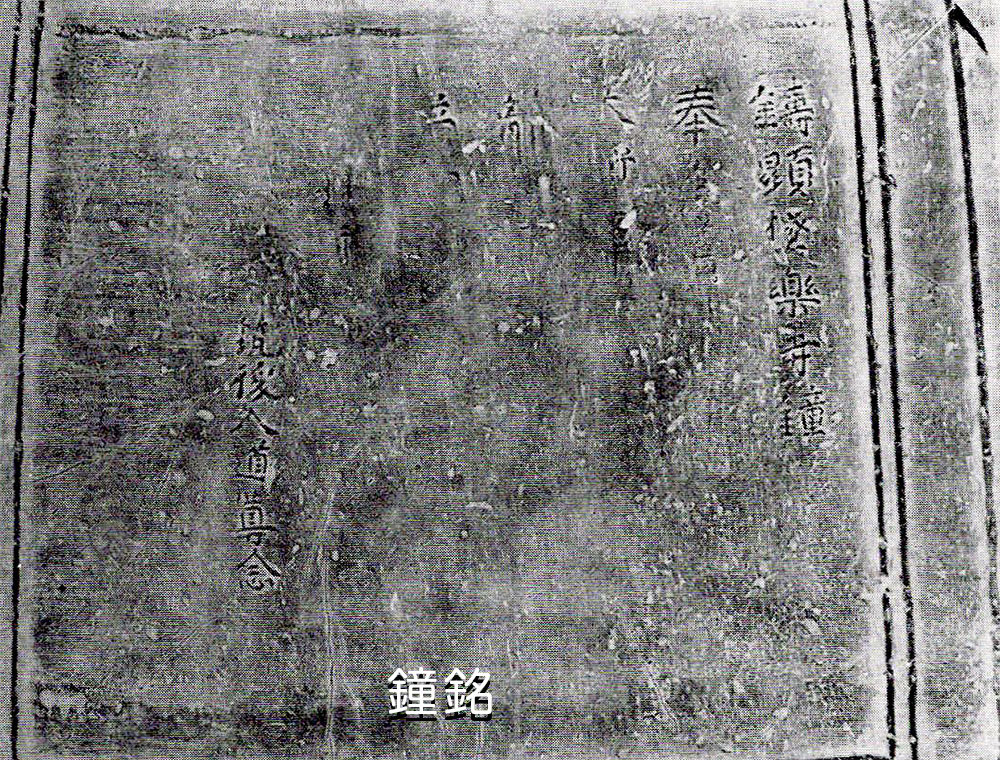

土浦市の等覚寺に建永年間(1206〜7)鋳造の銅鐘が残るが、その願主は「筑後入道尊念」とある。尊念は、八田知家の法名と考えられる。寄進先は「極楽寺」という寺で、同寺は三村山麓において小田氏の外護(仏道修行の人に、修行に必要なものを供給して身心に安穏を与えること)を得た「極楽寺」と同名であることは、偶然であろうか。所伝によれば藤沢村(土浦市)の地に知家によって建立された寺とする。この銅鐘銘文から知られる事実のみでは知家の筑波郡入部を確実とすることはできない。嫡子知重が大掾職就任を望んだのは、この時期の八田氏が常陸国府掌握に腐心(苦心)せざるを得なかったためであろう。そのためには、やはりは重要な拠点で、そこでの所領経営は必至であった。

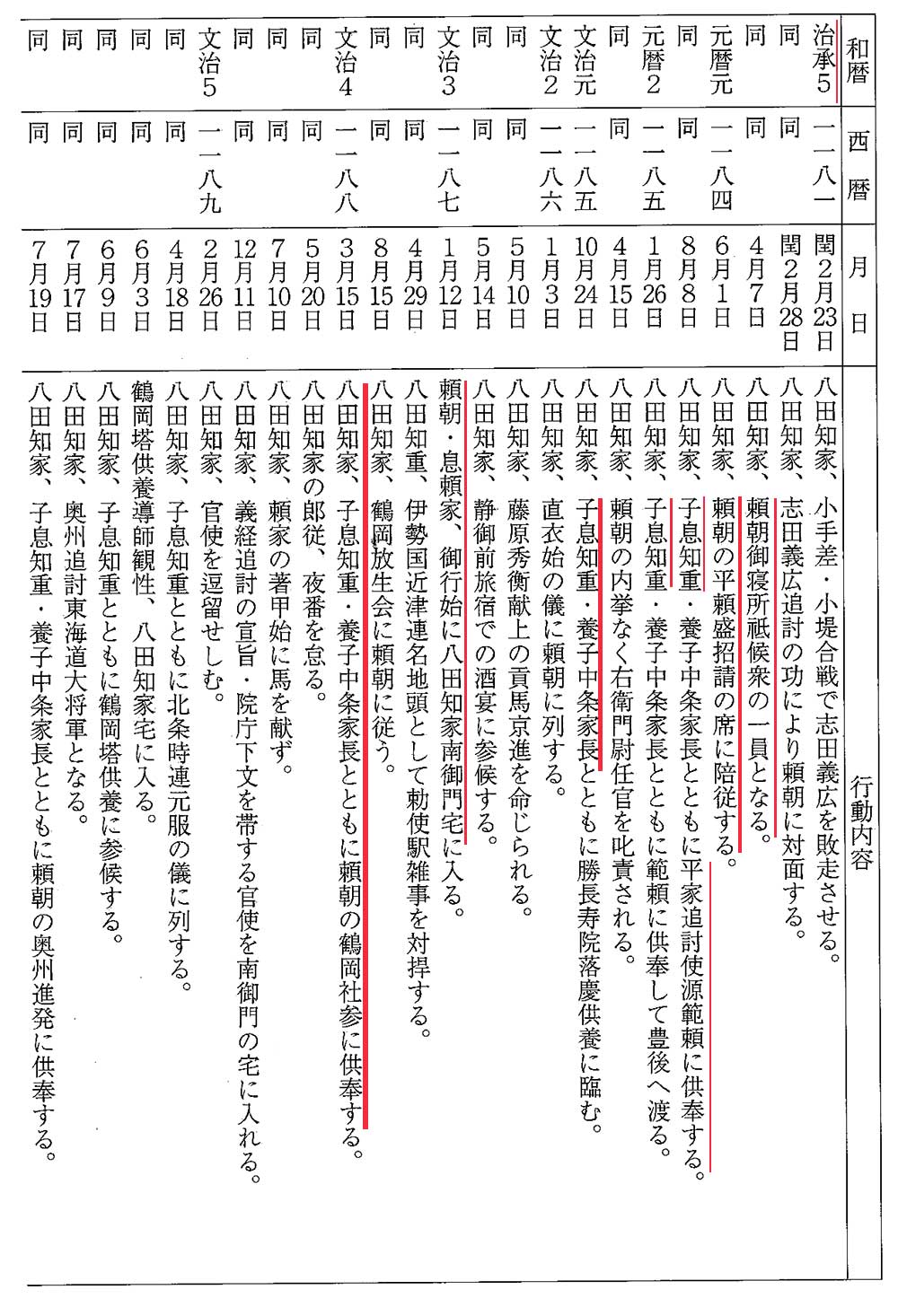

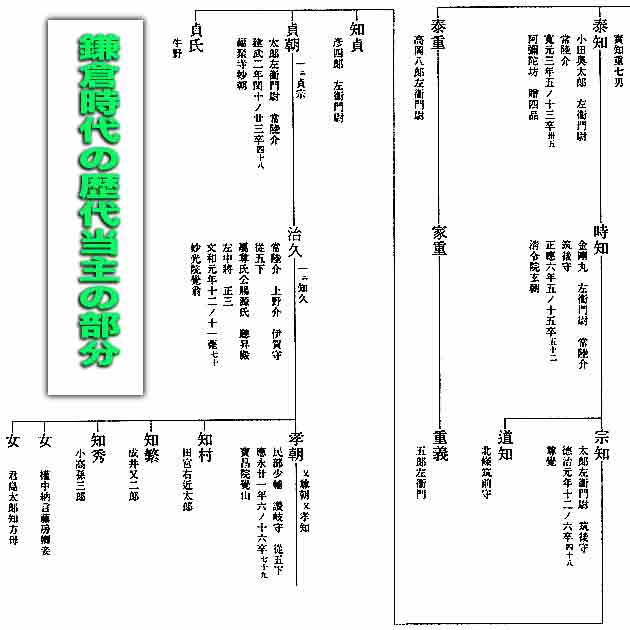

■小田氏支配の展開

▶︎八田氏から筑後氏へ

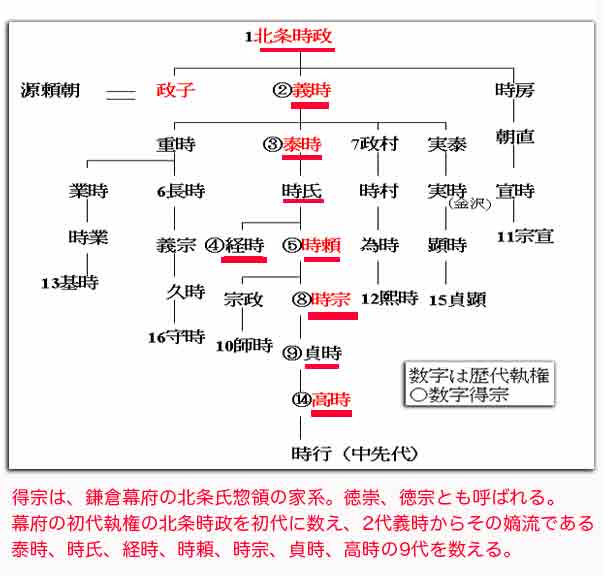

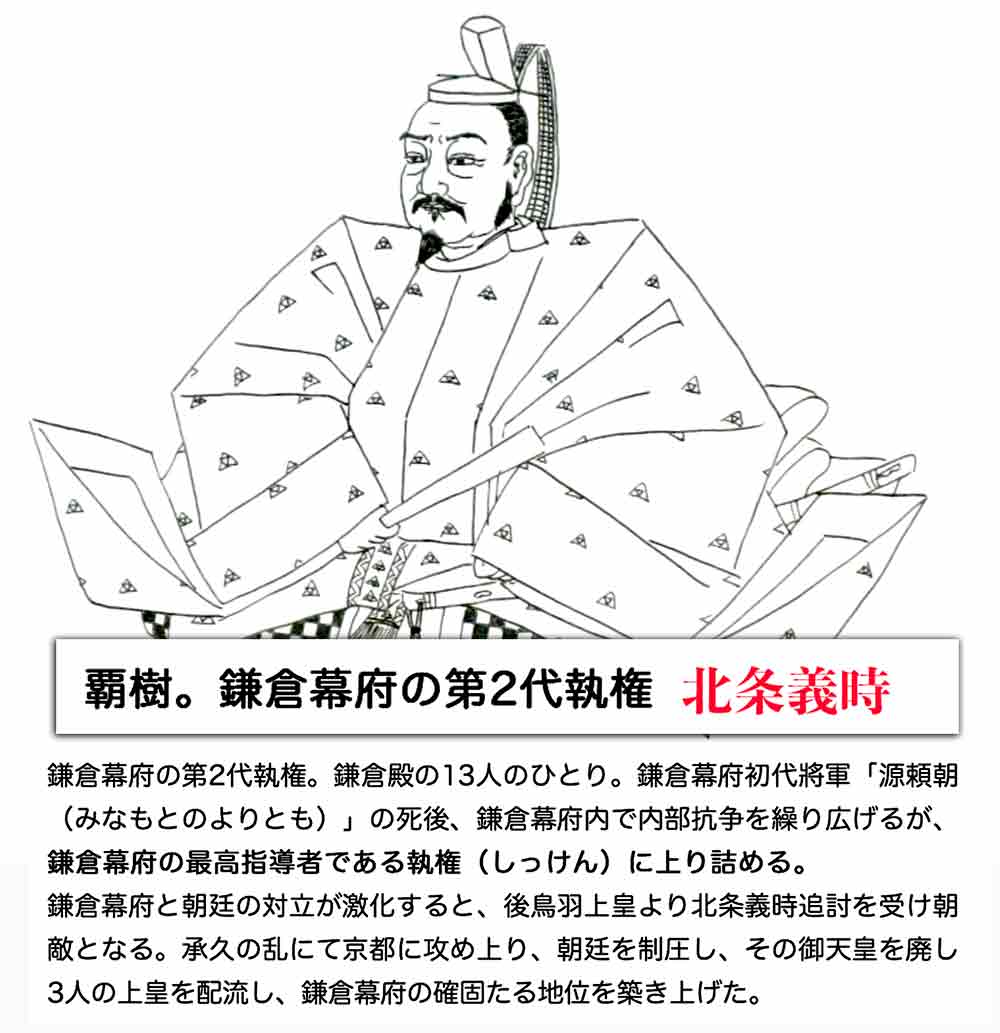

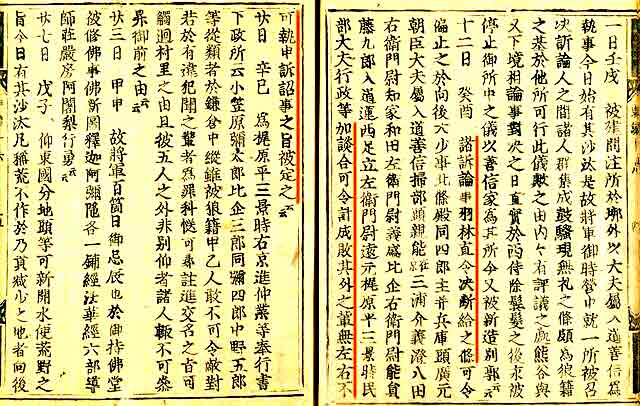

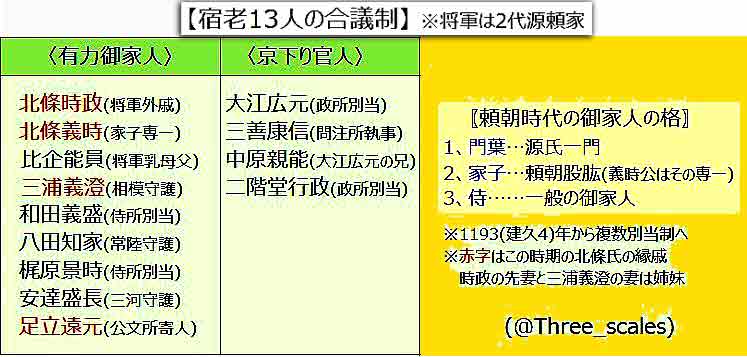

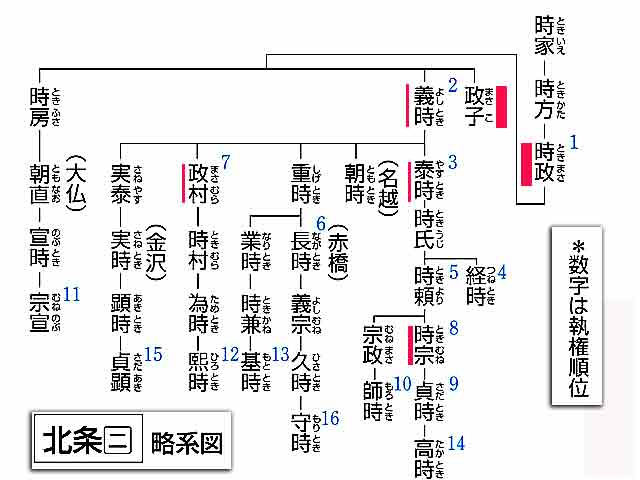

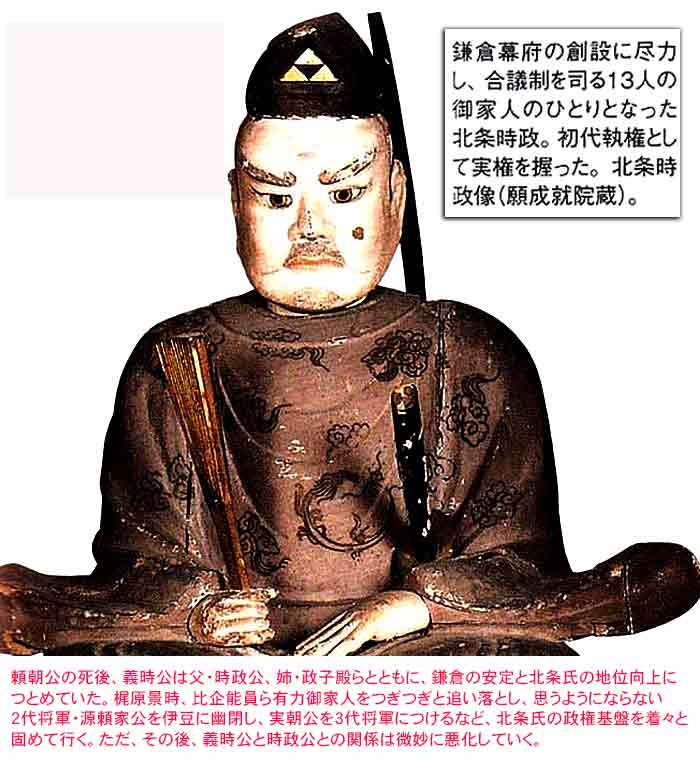

将軍頼朝の死去(建久10年1199〕)後も八田知家父子の幕府への奉公は、『吾妻鏡』にみる如くほぼ順調であった。この年4月には、将軍頼家の親裁(貴人がみずから裁断をくだすこと)が停止され、諸事北条時政以云御家人の合議体制が決定したが、八田知家もこの合議に参加することとなった。幕政の中での知家の立場が理解できよう。

鎌倉幕府の史書である『吾妻鏡』はこう記す。 「諸訴論の事、羽林(うりん)直に決断せしめ給うの条、これを停止せしむべし。談合を加へ、計ひ(はからい)成敗せしむべし。その他の輩(やから)、左右無く、訴訟の事を執り申すべからざるの旨、これを定めらる」 「羽林」とは頼家のこと。訴訟の裁定を頼家が直に決断することを禁じ、13人の有力御家人の談合(合議)によって行うことを決定したと記されているのだ。

建仁3年(1203)6月23日、知家は下野国において幕命に従い阿野全成(頼朝の異母弟)を殺害した。北条時政・阿野全成(妻は時政の娘で実朝の乳母である阿波局)らによる将軍頼家討伐計画の発覚による。頼朝の死去に伴って動き出した幕府周辺の権力抗争が顕在化した一例である。

当時阿野全成の誅伐(チュウバツ・罪のある者を攻めて討つこと)の功によってか知家は「筑後守(福岡県久留米市)」に任官した。幕府御家人である地方武士の任官がどれ程の実益を伴っていたかは問題であるが、官位に対する関心はかつて頼朝もそれに基づく任官を厳しく戒めたように彼ら東国武士の間ではかなり深かった。令制では五位を得て初めて昇殿(内裏清涼殿の南廂にある殿上の間に昇ることを許すこと)可能な殿上人(いわゆる貴族)としての有資格者となるが、知家の場合もその受けとめ方は尋常ではなかったようである。

建仁4年1月には嫡子朝(知)重は「筑後太郎」を名乗り始めた。以後この例は「筑後六郎(知尚)」「筑後左衛門尉知(朝)重」「筑後四郎兵衛(家政)」「筑後四郎図書助(時家)」などのように知家の子息たちの間に広まっていった。知家自身も「筑後守知家入道」とか「筑後入道」と呼ばれている。このことから八田氏の筑後氏への転換が図られたとみてよい。しかもこの任官を機に知家は入道出家(法名は尊念)して、守護職および惣領権を嫡子知重に譲ったと思われる。

元久2年(1205)6月22日、幕府功臣(国や主君に対して功労のあった臣下)の一人で武蔵国御家人畠山重忠・重保父子が討伐された。筑後知重も重忠討伐の主体である北条時政の命に従って子息義時の下知に従っていた。この直後、北条時政自身も失脚しているが、やはり、幕府周辺での権力抗争は止むことがなかった。

筑後氏とって、いつこのような抗争の渦中に立たされるかも知れず、建暦3年の八田三郎(茂木知基)の謀叛人としての逮捕は、この氏族にとってきわめて危険な出来事であった。次いでこの年の5月2日、これも幕府功臣にして侍所別当を歴任した相模国三浦氏族和田義盛が挙兵して討伐された。筑後知重による大江広元への密告、筑後知尚(越前国)の軍功、筑後宗兵衛(宍戸家政)・壱岐兵衛(宍戸氏)・同四郎(宍戸氏)らの幕府軍としての戦死が確認できるが、征討(せいとう・服従しないものを、攻め込んで討つこと)者とはいえ宍戸氏から死者を出したことは晩年の知家にとって悲痛であり、加えて12月1日の鎌倉市中の火災は南御門の宅を焼亡させている(建保6年[1218年6月]には知重宅も火災に遭っている)

諸系図によると八田知家(筑後入道)の死去年を建保5年あるいは同6年とする所伝がある。

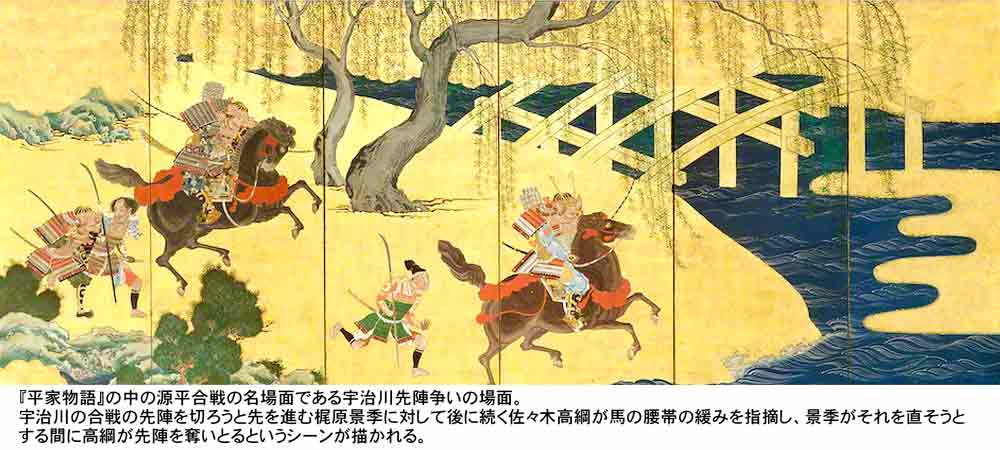

しかし、承久3年(1221)5月のいわゆる承久の乱では、知家は宿老の一人として鎌倉に留まっており、その健在が証明される。この内乱では筑後知尚(知家五男)が西国軍(京方)として出陣し、宇治川の戦いで戦死した。知尚のかかる行動の背景は不明だが、守護筑後知重とは兄弟で対立する格好となつた。幕府軍の戦勝は東国武士の西国への第二次的進出を招来せしめ、続々と地頭職(新補地頭)を得て、中には西下する武士も少なくなかった。そしてこの時期雌伏(しふく・将来に活躍の日を期しながら、他の下に屈従すること)していた常陸佐竹氏とともに美濃国(伊志〔自〕良荘)に地頭職なる新恩を得たのが知家の二男有知(伊志良二郎)である。筑後氏への論功行賞であろう。

しかし、この内乱では筑後氏の他にも北条泰時に従って軍功を積み、そして戦死した石河平五・片穂刑部四郎などもおり、戦後、筑後知尚跡(信太荘)を北条政村が知行(領地や財産を直接支配すること)したとの想定がされるように、北条氏の存在は常陸守護筑後知重にとって油断できないものであった。

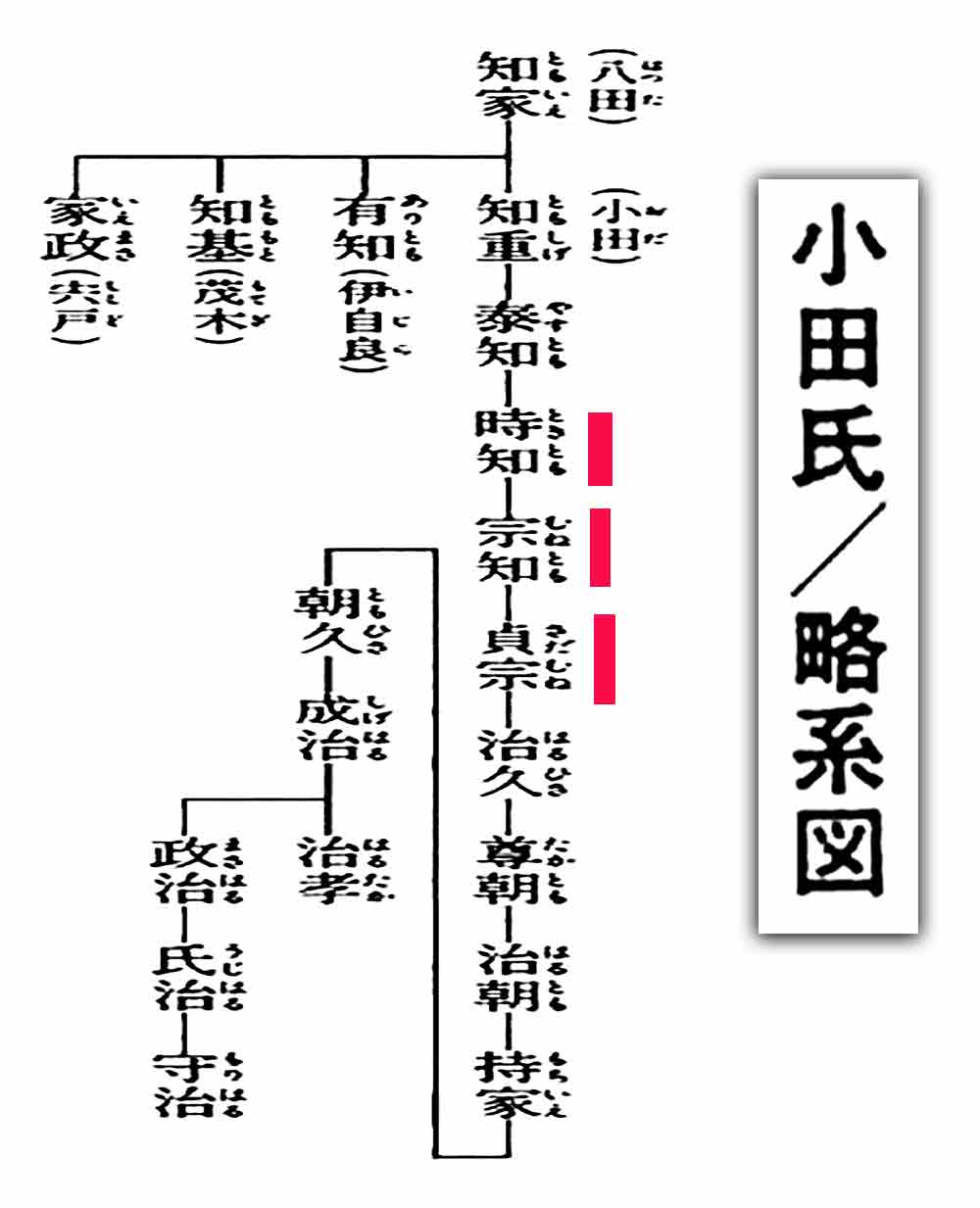

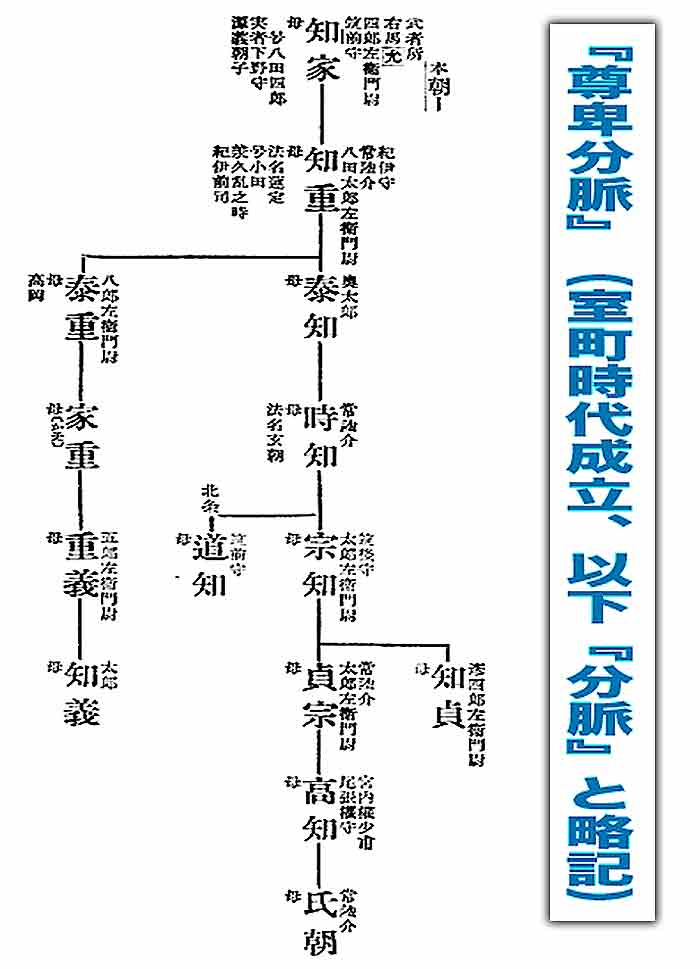

▶︎常陸小田氏の成立

承久の乱後、筑後入道(八田知家)は『吾妻鏡』には全くみえなくなる。恐らく、乱後遠からずして死去したのであろうか。『吾妻鏡』と諸系図の所伝には明瞭な相違があってその時期はわからない。加えて承久4年(1222)以降の『吾妻鏡』の記事中に筑後知重もまた登場はない。嘉禎2年(1236)11月24日、火災によって鎌倉の知重宅が焼亡したことがわかるだけである。

知重嫡子泰知(諸系図では寛元年間に早世とあるが、不明)の幕府への奉公は知られず、乱後はもっばら中条家長(知家養子)・筑後知氏(田中氏)・筑後図書助(高野時家)・筑後四郎左衛門尉(高野景家)・筑後左衛門尉知定(茂木氏)など知家庶子(しょし・本妻以外の女性から生まれた子)のごく普通の奉公の姿を『吾妻鏡』の中にみるのみである。守護筑後知重は全くの逼塞(ひっそく・落ちぶれて世間から隠れ、ひっそり暮らすこと)状況にあったのであろうか。

この間の事情を知る興味深い史料がある。安貞元年(1227)12月26日付鎌倉将軍家御教書案がそれである。御教書は常陸前司ともいわれた筑後知重に宛てられ、知重の従前からの常陸大掾職就任の野望を厳しく停止している。将軍の裁断としてみごとに知重の野望は「非分之望」とされたのである。結果、訴人である常陸大掾平朝幹(馬場資幹(すけもと)の子)はその職の保持を許されたのである。知重はこれより先、常陸国の知行国主帥大納言(二条定輔)の力を借りて常陸介に任官した。

御教書とは平安時代後期から室町時代にかけて、三位以上及びそれに准じる地位にある人の家司が主の意思を奉じて発給した古文書の形態。四位以下の公家や守護大名クラスの武士の家司・家僕が主の意思を奉じて発給した同形式の文書は奉書という。

そして馬場資幹の本領佐谷郷および大掾職を取得しょうとした。これに対して二位尼北条政子は「不易御下知」を与えて知重の非儀を正した。徳治2年(1307)5月付平経幹申状案は、長期にわたる知重の野望の推移をよく伝えている。建保2年(1214)の馬場資幹への常陸府中地頭職給与は北条氏の画策で実現したが、守護家八田氏(筑後氏)にとってはきわめて残念な勢力配置であった。

小鶴荘に拠点を定めたのも府郡の府中を掌握するためであり、そのためには馬場氏所領の奪取も辞せず、且つ常陸平氏本宗が伝統的に保有相伝してきた常陸支配の象徴的権威である大掾職への就任も必要であった。しかしこの壁は誠に重厚であり、幕府(北条氏)の馬場氏支援の前にはどうすることもできをかった。こうして鎌倉期の常陸では、大掾職を伝統的に保持して府中地頭であり続ける馬場氏(大掾氏)の体制と守護八田氏(筑後氏)の体制が二元的に存在するという他国に例をみない政治状況が出現したのである。

宍戸家政・・・名前は宗政とも。八田知家の四男。文治4年(1188年)に生まれる。官位は従五位下、左衛門尉、筑後守。通称は宍戸四郎、四郎左衛門尉。鎌倉から常陸国笠間郡宍戸荘に住んだことからはじめて宍戸を称する。建保元年(1213年)5月3日の和田合戦では北条氏側で参戦。鎌倉琵琶橋において和田義盛方の武将朝比奈義秀と組み合いになり討ち死にする。法名は貞阿。

知重の行動が『吾妻鏡』にみえないのはかかる幕府裁定と大いに関係があり、知重の幕府への出仕(仕官・官庁勤め)がなかったためと思われる。安貞2年5月19日付関東下知状には、「守護人知重」とあるのでこの時期知重は在国の身で守護の任務にのみ従事していたと思われる。

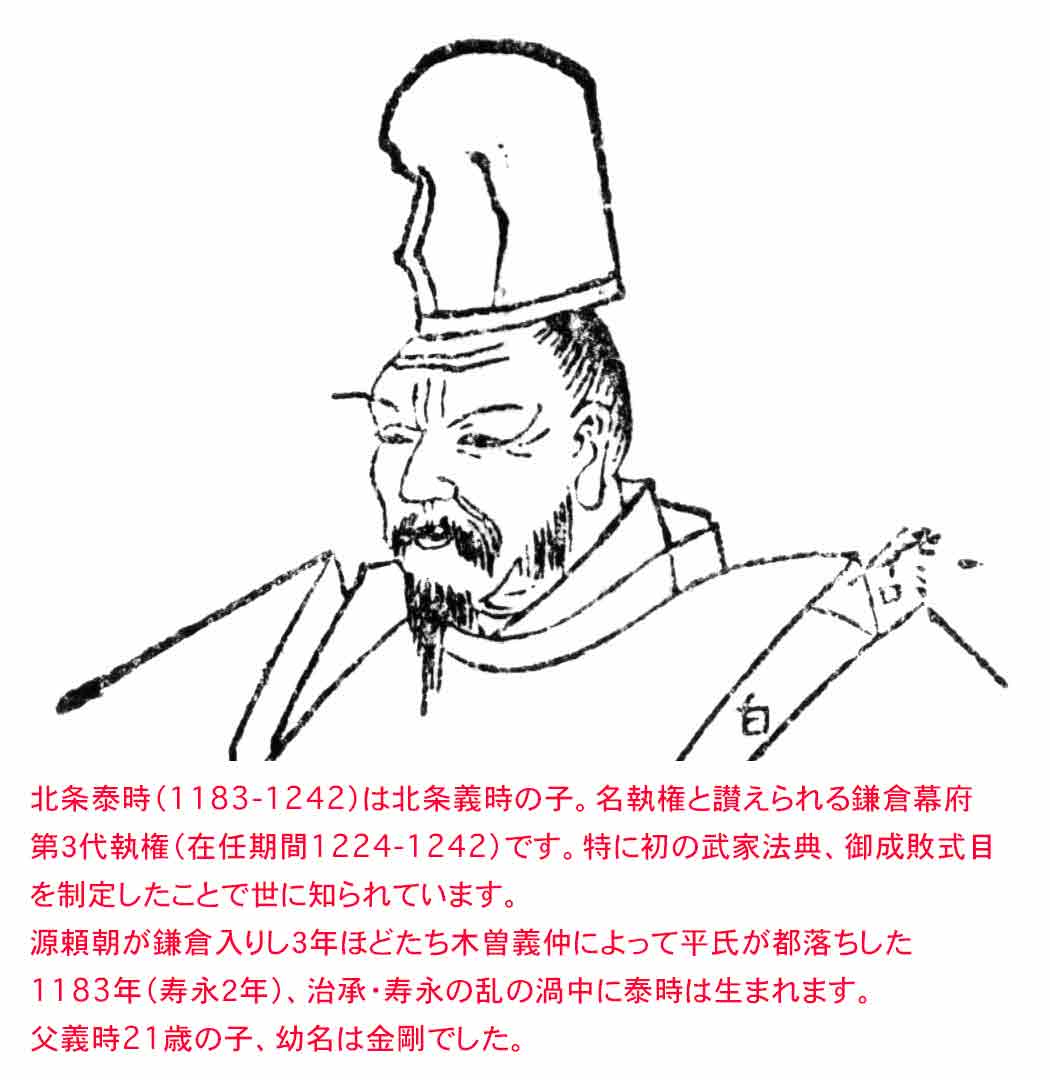

この時期、既に源家将軍に代って藤原頼経を将軍とする北条氏専制は、確実に進行していた。貞永元年(1232)8月には『御成敗式目』(51か条)が制定され、北条氏主導の政治の基礎が成立した。宝治元年(1247)6月に至り、北条時頼は雄族三浦氏を滅ぼした(宝治合戦)。

この合戦では、妻が三浦泰村の娘であった嫡子・北条泰知が三浦氏方に立って失脚し、宍戸壱岐前司家周(国家)の常陸守護就任が実現する。宝治2年4月三吉、家周は国内悪党の捜査を命じられているが、これは家周の守護である証左(証拠)という。

宍戸家周・・・宍戸家政の子。兄弟に時家。子に家宗、家氏がいる。承元元年(1207年)に生まれる[26]。通称は四郎 承久の乱では鎌倉を守護する。寛元3年(1245年)、小田泰知が亡くなるが跡継ぎの時知が幼少のため、家周が常陸守護となる。

知重嫡男泰知の守護在任は確証が得られないが、知重の失脚の中でその相伝はあり得たであろう。しかし宝治合戦での泰知の行動は、知家が築いたこの氏族の基礎を動揺させずにはおかなかった。八田氏(筑後氏)本宗の立場は一時家政流宍戸氏に移ったとみてよいであろう(常陸守護職を帯しての宍戸家周の小鶴荘入部こそ、この氏族による本格的当荘経営の嚆矢(こうし・物事のはじめ)とみる。従って前述のようにやはり宍戸氏の名字の地は他所であったと思われる)。

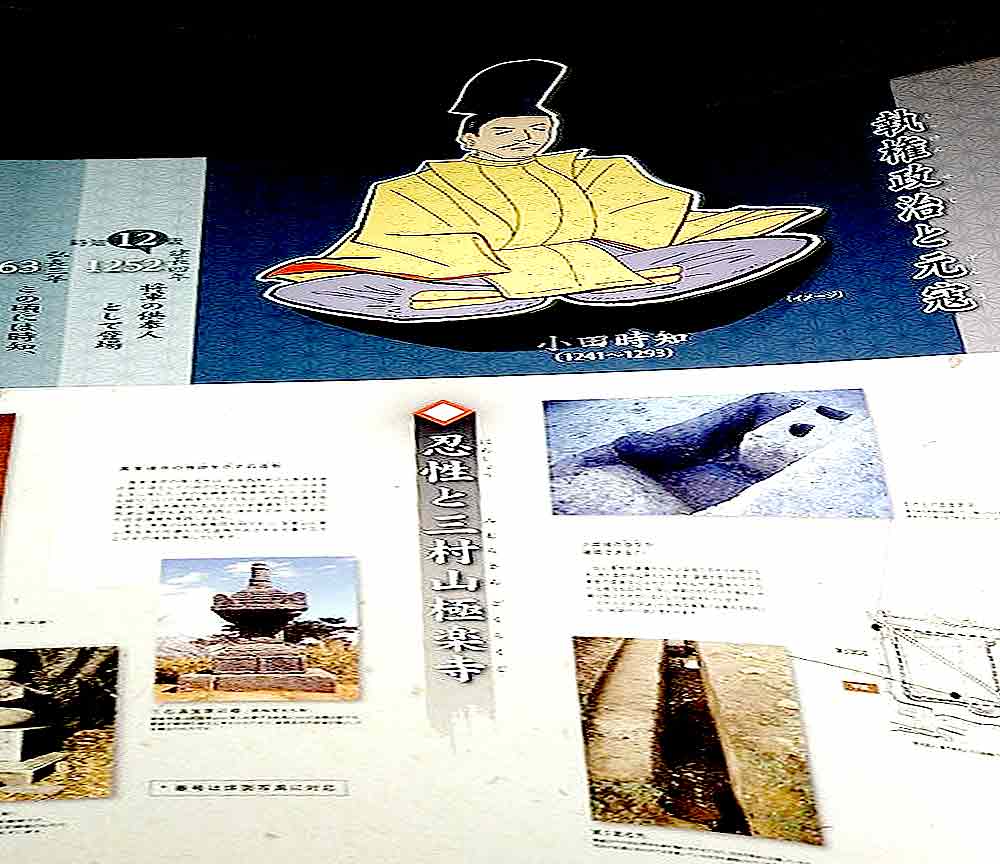

この宍戸氏の守護職在任の中で復権を試みたのが泰知(八田)の嫡男時知(小田氏の祖)であった。延長4年(1254)11月11日条を始めとして、以後将軍家の供奉人として『吾妻鏡』に多出する小田左衛門尉時知こそ小田氏の祖である。既に八田知家の栄光も消え去り、知重・泰知による民族的後退を北条氏専制の中でいかにして回復するかが問われた時期の人物である。

この時知が「小田」を名乗る点が注目される。「筑後」の名乗りを捨てていることが知重・泰知の代への深い反省であることは理解されるが、それ以上に、筑波郡三村郷内に名字の地を有した時知の領主的基盤を評価しなければならない。

建久の政変によって八田知家に与えられた茨城北郡・筑波郡は、八田氏の本拠とはならなかったのである。庶子にょる入部はあったにせよ、依然として「守護所」は小鶴荘に置かれ続けられた。しかるに知重・泰知父子の失権は守護職の宍戸氏への移譲を招き、同時に経営は周辺の守護領とともに宍戸氏に委ねられた。泰知嫡子時知の筑波郡への入部はこのとき本格化し、三村郷内小田の地が新たに時知(小田)の名字の地になつたと想定できる。延長4年の『吾妻鏡』にみえるようになる時知こそ、この小田を拠点に将軍に供奉するまでに氏族の権益を回復した御家人小田氏なのである。

嘉禎(かてい)3年銘のある東城寺の広智上人座像に、永仁6年(1298)彩色したのは「南野庄小田之住人藤原氏」であった。この藤原氏が誰かは不明(小田氏には相違ない)だが、三村郷を含む広大な荘園南野荘域内に「小田」という地名が存在したことは、時知の名字の地を筑波郡小田に比定し得る有力な証拠である。常陸小田氏は始祖知家の栄光とは逆に、北条氏専制の確立に伴う混乱の中から知家の曾孫時知によって改めて回復されたといえる。

■北条氏と小田氏

▶︎霜月騒動と小田氏

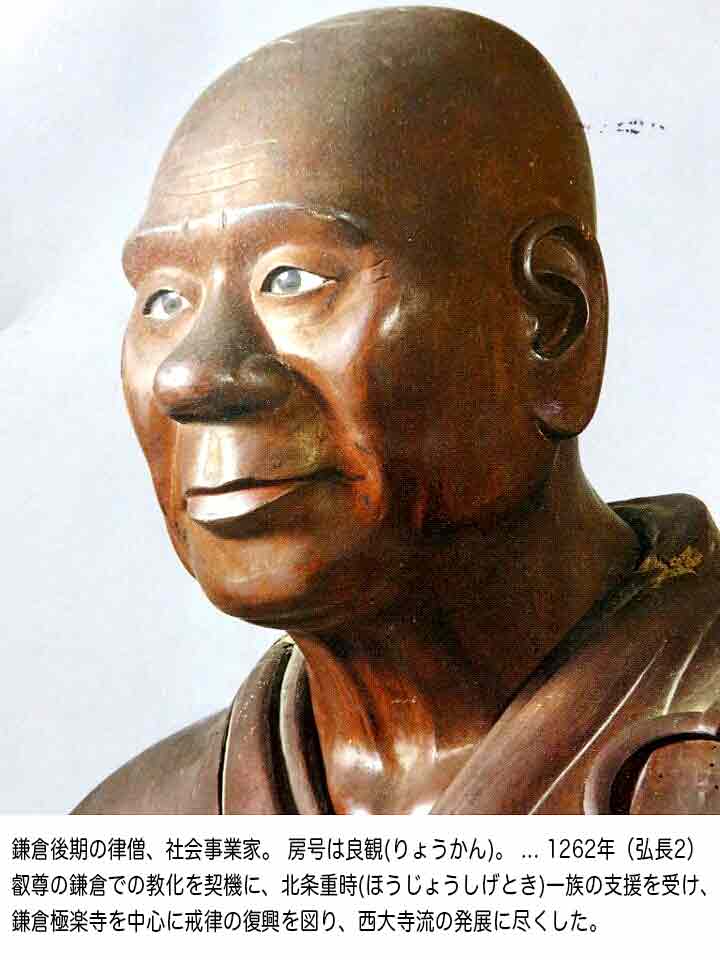

小田時知の御家人としての活動がいつ頃始動するのか、つまり三村郷地頭職補任の時期はわからないが、延長年間には幕府への出仕(しゅっし・民間から出て官職につくこと)が認められるので、その勢力回復は比較的順調であったとみてよい。あるいは八田知家の余光(よこう・先人のおかげ)と同族常陸守護宍戸氏の存在が大きいといわねばならない。西大寺系律僧忍性の来任(建長4年〔1252〕)による急速な小田地方での仏教の展開も、時知らによる居館(小田城)周辺の本領内経営の所為とみられる。

この時知が守護になったとの徴証は得られないが、弘安5年(1282)3月25日、鹿島社領大枝郷給主職をめぐる相論についてその現地での処理を幕府より命ぜられたのは常陸介小田時知であり、守護と認めてもよい立場である。とすれば、時知は再びこの氏族に守護の地位を回復したのであり、国内第一の武家となったことになる。

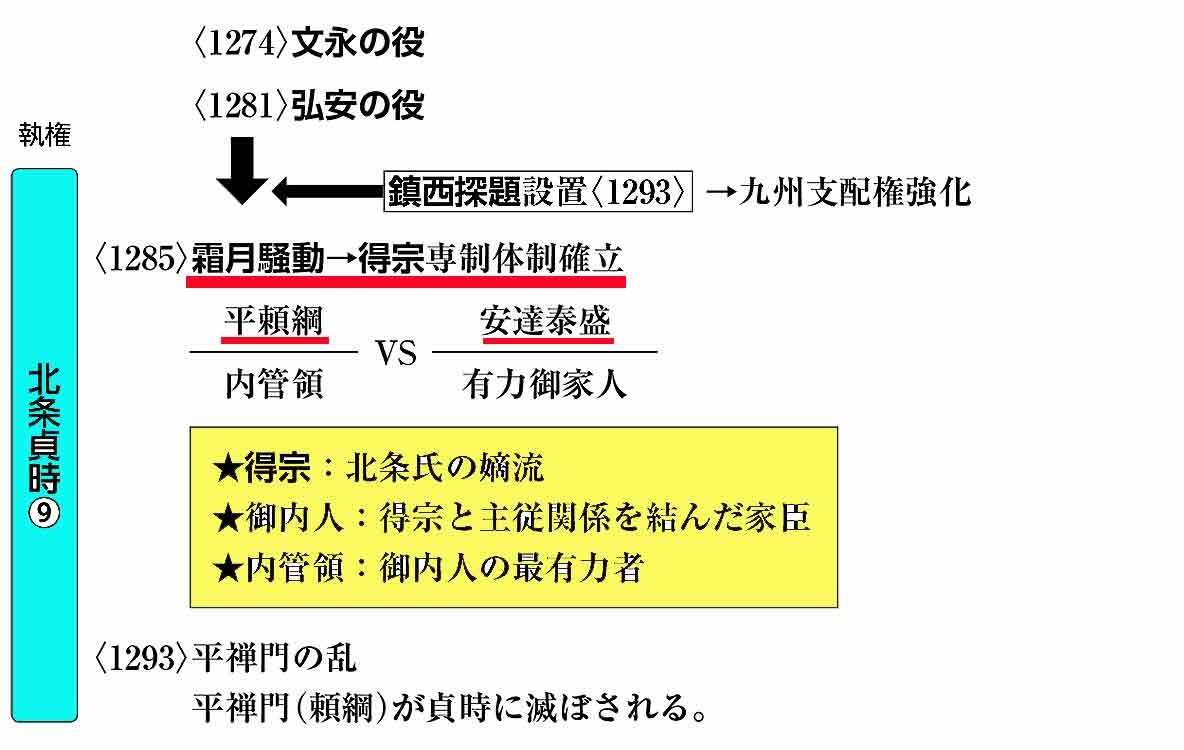

この間、文永11年(1274)には著名な元軍の来襲があり、ついで弘安四年にも再度の来襲があったが、果して小田氏が西下したかどうか不明である。常総武士の西下自体が不明であるので、元寇による直接の影響はなかったのではないかともいわれている。

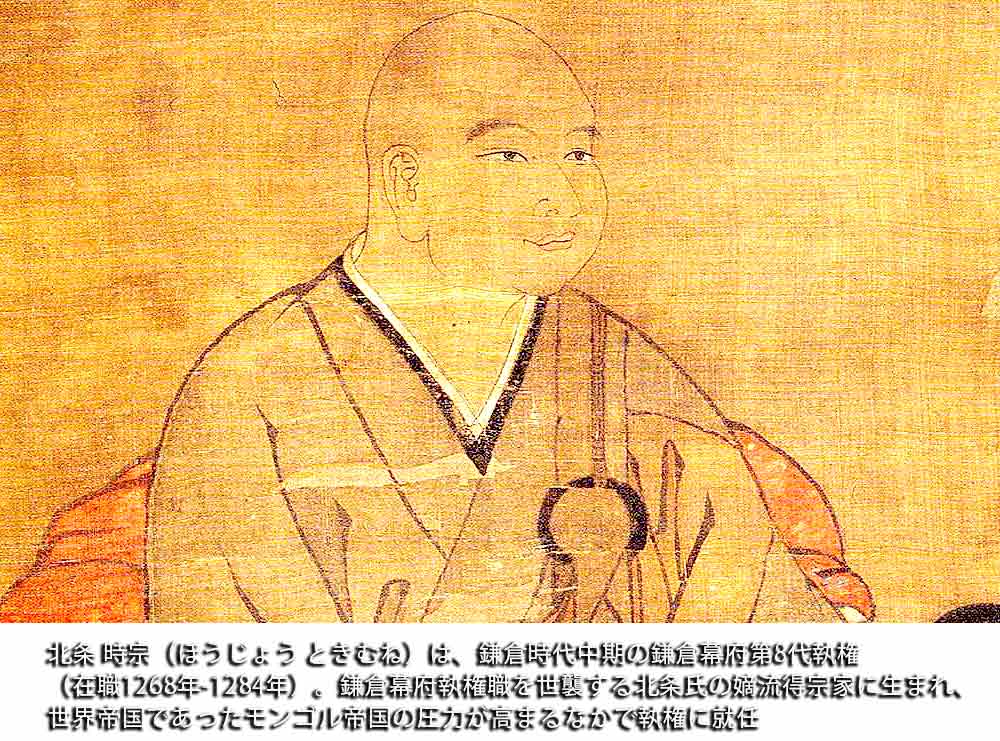

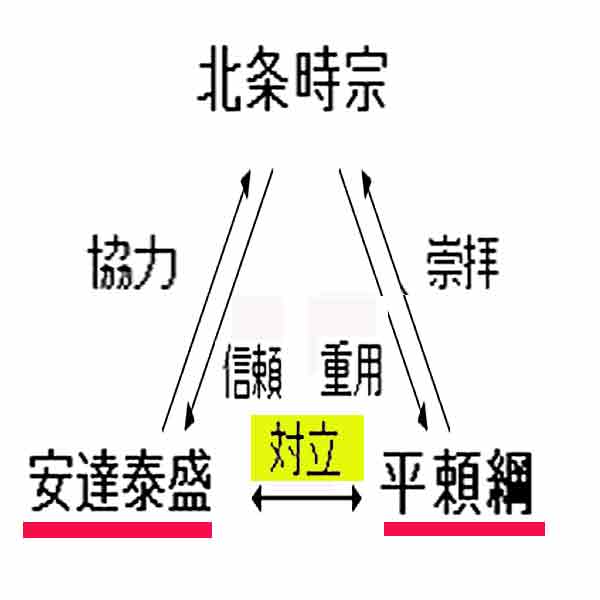

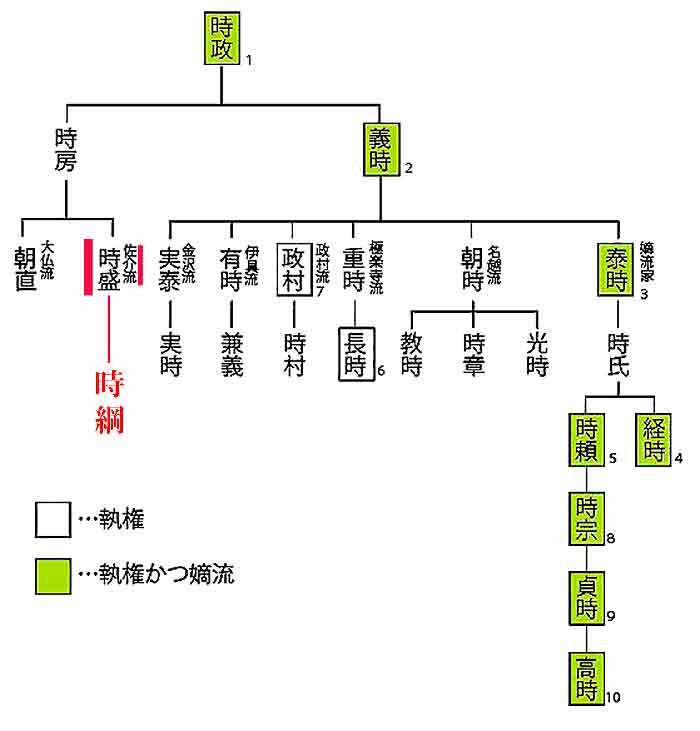

元の襲来に西日本が騒然とした直後の弘安7年、執権北条時宗が死去し、次いでその子貞時が幼少で執権となった。この貞時のもとで安達泰盛は、内管領平頼綱と対立を深めつつ幕政改革を断行した。そして弘安8年(1285 )11月、平頼綱は北条氏得宗家(北条氏正嫡の意。義時の法名徳宗に由来する)の御内人らを動員して泰盛を殺した。この時、諸国の安達派の武士が多く北条氏の征伐によって没落している。

この乱を「霜月騒動」という。11月17日、鎌倉で自害して果てた泰盛方の人々の中に田中筑後五郎左衛門尉・田中筑後四郎(知泰カ)・筑後伊賀四郎左衛門尉(高野氏流伊賀景家)がおり、前二者こそ、建久の変後、田中荘に入部した知家の子息知氏の子孫である。田中荘は当然の帰結として北条得宗領となり、北条泰家に伝領された。

この田中氏の没落は、小田時知にとって同族の没落という以上に本領三村郷に隣接する蔑に北条氏所領が出現した脅威であり、伊賀景家の所領を北郡内に比定すると、この北郡も没収されて得宗領となり、やがて北条貞時室(高時の母)大方禅尼へ伝領された。つまり、本領の東西域に北条氏所領が形成されたのである。

小田 宗知(おだ むねとも、1259年~1306年)は、鎌倉時代中期から後期にかけての武将、御家人。常陸小田氏第5代当主。父は小田時知。弟に北条道知、小神野時義。子に小田知貞(手野知貞)、小田貞宗などがいる。通称および官途は太郎左衛門尉、筑後守。法名は尊覚(そんかく)。

このように北条氏の常陸国内への仮借(かしゃく・大目に見てやり、まあまあと許すこと)なき進出の中で小田氏の支配は停滞した。正安3年(1301)12月23日、小田宗知(時知の嫡子)は常陸総社神主清原師幸から送進された異国降伏の祈祷巻数を受領している。異国とは元を指しての降伏であるが、これは宗知の守護職在任を意味する。弘安の来襲以後も各国ではこのよう降伏の祈躊が続いていたのであり、それを指令するのは守護の役目であったからである。

しかるに、宗知の守護在任は確認できるが、その活動は皆目不明であり、正和4年(1315)段階では宍戸壱岐前司時家の常陸守護職在任を見出すことになる。時知・宗知の保有した守護職が、再度宍戸氏に移行した背景には、小田氏内部の抗争が想定される。

時知による八田氏嫡流の小田氏としての再起は、北条氏専制の中でかろうじて守護職は回復したものの新たな所領拡大は殆ど期待できず、むしろ知家以来の権益の多くを失った。従って、守護というよりは地頭としての姿こそこの時期の小田氏には適切なほどである。

▶︎郷地頭小田氏

小田 貞宗(おだ さだむね、1283年~1335年)は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将、御家人。常陸小田氏第5代当主。父は小田宗知。子に小田治久(初め高知)。通称および官途は太郎左衛門尉、常陸介、常陸入道。法名は妙朝(みょうちょう)。

文保2年(1318)5月、小田貞宗は一通の請文を守護のもとに提出した。これは前述の正和4年(1315)の将軍家御教書の旨をうけて、守護宍戸時家から国内地頭に対して出された総社造営に関する負担の有無の問い合せに対する回答である。ここで貞宗は筑波社(領)・三村郷についてはこれまで総社造営に課役(かえき・割り当てられた仕事)を勤仕(職務・役目をつとめ、つかえること)した例はないと返答している。文保3年の総社側でまとめたこの時の造営関係請文は計19通であるが、総社側が期待した造営役所は国内20数郷に及び所管の地頭も19名である。この一覧中に「一通 筑波社三村郷地頭小田常陸前司請文」とあるのが文保2年5月4日付の小田貞宗請文であり、貞宗が地頭職を保有する両所が明記されている。鎌倉期の小田氏本宗が地頭職をもった所領が確実に認められる史料は他になく、本領に依拠してかろうじて勢力を支える貞宗の実像がよくわかる。

では、この請文にいう貞宗の所領「筑波社三村郷」とはどのような場所であろうか。筑波社は筑波社領の意味で、筑波山に鎮座し、平安期の『延書式』(巻九、神祇九(じんぎ・天神(天つ神)と地祇(国つ神))、神名上(神社名・神名を記した名簿)にみえる名神大社および小社の二座からなる「筑波山神社」の社領である。この社領は筑波山南山麓(筑波郡の北境)に所在したと考えられるが、その形成・伝領については古代以来不明である。鎌倉期の弘安2年(1279)・嘉元4年(1306)両度の国内土地台帳(大田文と通称する)に「筑波杜五十六丁六十歩」とあることから社領の面積が判明するのみで、位置・経営状況は全く不明である。

建久4年(1193)を以て多気義幹から八田知家に筑波郡の支配は移るが、その時この筑波社領も同時に知家の知行下に入り、以後地頭職は知重・泰知を経てやがて小田時知に伝領され小田氏の本領の一所となったのである。知家子息明玄(為氏)が別当として入山し、この子孫から室町期に筑波氏が台頭する背景もここにあったと思われる。

大田文【おおたぶみ】・・・中世,特に鎌倉時代を中心に国ごとに作成され,国衙(こくが)領・荘園などの田数を記載した帳簿。 1国単位に各所領ごとの名称・田数・領有関係を調査したものをいい,国衙の在庁で作成。 大田文は平安末期から室町期まで,国役(くにやく)賦課の台帳として使用された。

三村郷は令制下の筑波郡三村郷に比定されようが、鎌倉期に入ってのこの郷域の広がりがどの程度のものかはわからない。常陸国の大田文にも記載はなく、宝篋山(小田山)南麓の桜川(筑波川)左岸一帯を指す地域と思われる。別に「南野庄小田」といわれた地域こそこの時期の三村郷であった可能性が高い。

つまり、筑波山南麓から多気(つくば市北条)を経て筑波山南麓から多気(つくば市北条)に至る桜川左岸で筑波山系西側の一帯(大田文記載の「筑波北条」にほぼ相当する)が貞宗(小田氏3代目貞知)の時の小田氏本領と考えられる。この本領のうち三村郷には居館(小田城)が設営され、時知(初代小田氏)以来政治的にも宗教文化的にも小田氏はこの郷にあって命脈を保ったのである。

ところで、治承4年(1179)5月付の常陸国総社造営注文案では、この時の造営役所として筑波社領へは「忌殿一宇五間・萱茸」が割り宛てられている事実がある。多気義幹が下司として健在であった時期の造営役負担であり、全く異議なく勤仕されたと思われるが、小田貞宗は筑波社領地頭としてこの先例を「全く造営の例無く候」と完全に無視している。建久四年以後、つまり八田知家以来、かかる先例なしと主張しているとも思われるが、貞宗の他三名の地頭らの共通に先例なしとする断り文言および結論不明(請文残存せず)の16名の地頭らの態度から総社造営と地頭との微妙な関係が浮かび上がってくる。

小田貞宗が筑波北条の本領でのみ地頭として勢力を保持している間に、常陸守護職は宍戸時家から北条氏の手に移った。正和4年(1315)9月から文保元年秋までの間のことと想定される。守護となつた人物は北条時綱である。

所領相論に係る裁判についても、それまで国・郡に裁判権が認められていたのが、11世紀中期以降は、太政官のみが裁判することとされた。こうした支配体制を改変する動きは、1040年代を中心とする11世紀中期になって非常に顕著に見られる。

時綱は越前前司ともいわれ、北条時政の孫時盛を祖とする佐介流に属している。鹿島社領内の大禰宜氏と地頭行方氏の所領相論を巧みに利用して係争の地を守護領として掌握したり、他にも国内伊佐郡(筑西市)平塚郷を守護領とした。北条(佐介)時綱の守護就任は、北条氏による打ち続く常陸国内進出の目標達成を如実に語るものである。時綱の守護在任は幕末まで続いたとみられ、この間、守護代の常陸での活躍・台頭もみられ、これまでに形成した多くの北条氏所領の安定した経営が存続した。

佐介時綱 : 時政の庶子・時房の子である佐介時盛の子の時員(時貞)の子。北条氏一門佐介氏の当主である。

■おわりに

以上のように鎌倉末期の常陸国内には、北条氏による守護体制が確立し、八田氏系小田氏・宍戸氏の守護権力回復は完全に断たれた。筑波社領および三村郷の郷地頭として本領の維持を図る小田氏にとって、北条氏とのこれ以上の対立は避けなければならず、否、北条氏の圧制を何としても本領内に入れてはならなかった。

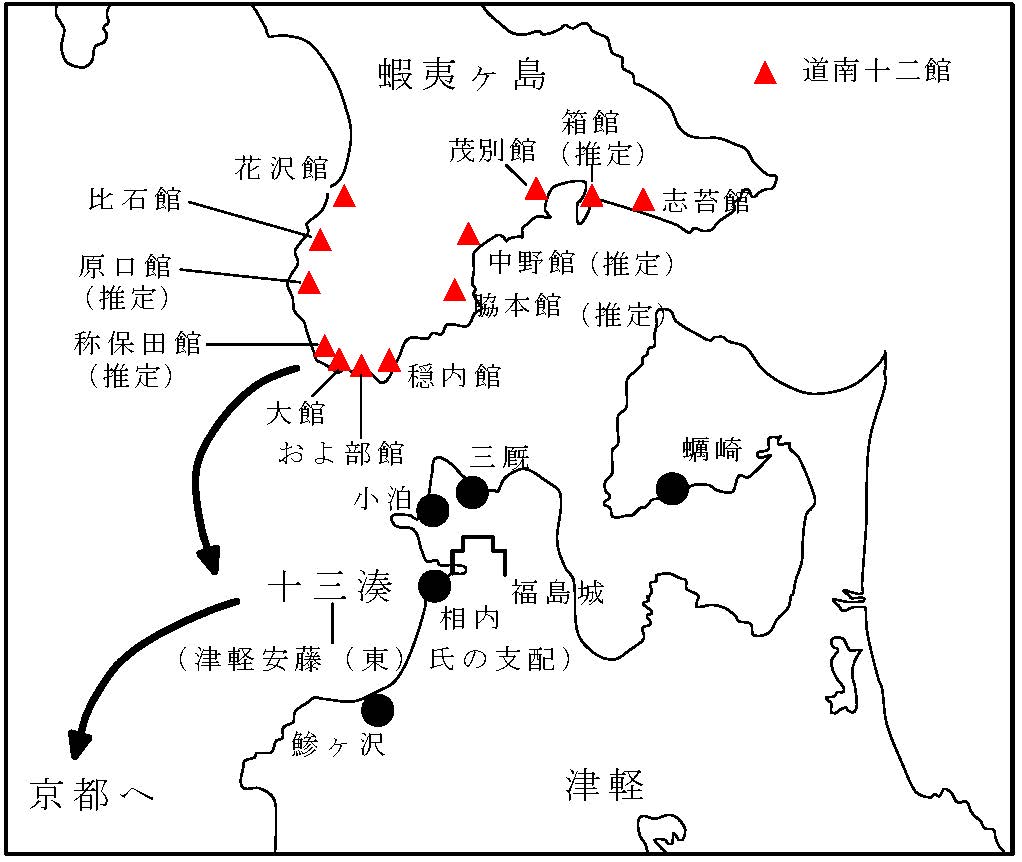

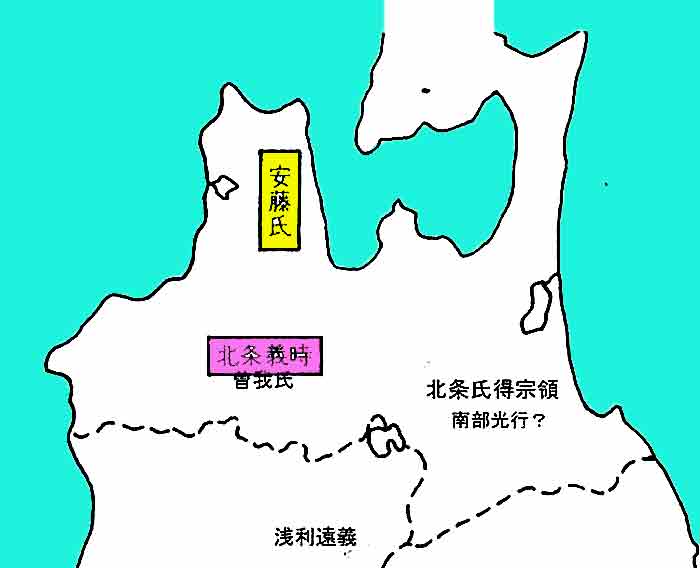

元応年間(1319~21)以来、蝦夷(奥羽および北海道)において「蝦夷人」の広範な蜂起が起った。奥州征伐後、幕府は蝦夷管領として安藤氏を任じたが、秋田城介安達泰盛滅亡(霜月騒動)後奥羽を征した北条氏の支配体制下では安藤氏の管領権も既に脆弱化し、安藤氏自体の内部抗争が目立っていた。正中二年(…云)、幕府は騒乱の責任をとるべく安藤又太郎季長を解任するが、季長は従わず、得宗被官工藤祐貞の軍門に降った。

しかし、季長の郎従季兼はなおも反抗を続け、幕府は再度の征討を決定し、↑野の宇都宮高貞と常陸の小田高知(治久)を蝦夷征討使に任じた。そこで嘉暦二年(一三二七)六月十四日付関東御教書が小田常陸入道貞宗に出され、「悪党諌伐の事、不日、一族を相催し、子息尾張権守(高知)を津軽の戟場に差し遣わし、軍忠を抽んぜらるべき」ことが命じられた。一族のみを引率して行われたこの津軽合戟は宇都宮氏ともども本領所職を固守するための試練の行軍であり、北条氏の圧制に屈服しないための正念場でもあった。

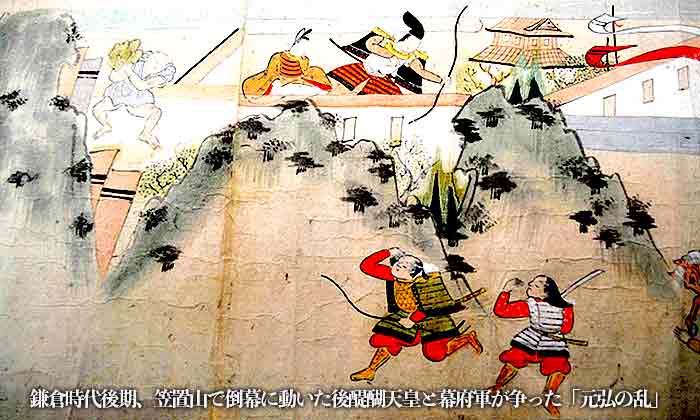

正中元年9月には後醍醐天皇の討幕計画が挫折する(正中の変)など、社会不安が増大する中での小田氏に与えられた厳しい宿命であった。幸い嘉暦3年10月に至って和議が成立し、小田高知は宇都宮高貞とともに帰国しているが、この出陣による論功行賞は何もなかった。本領所職の安泰こそ恩賞ともいうべきものであった。

正中の変で顕然化した後醍醐天皇の討幕の意志は強く、元弘元年(1331)8月には再度討幕の兵を挙げた。この挙兵を鎮圧するために西上した幕府軍の中に小田氏の人々がみられ、やがて政局の推移を判断しっつ、この氏族のとった様々な行動が展開することになる。

.jpg)

.jpg)