コンテンツへスキップ

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」

■承久の乱、後鳥羽上皇の誤算 義時追討の恩賞に不安?武士が幕府側に

■承久の乱、後鳥羽上皇の誤算 義時追討の恩賞に不安?武士が幕府側に

来年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、小栗旬さん演じる鎌倉幕府の2代執権・北条義時が主人公だ。その義時を後鳥羽上皇が討つように命じたことから始まる承久の乱は、今年ちょうど800年。武士の世を確立したとされる事件を考えてみる。

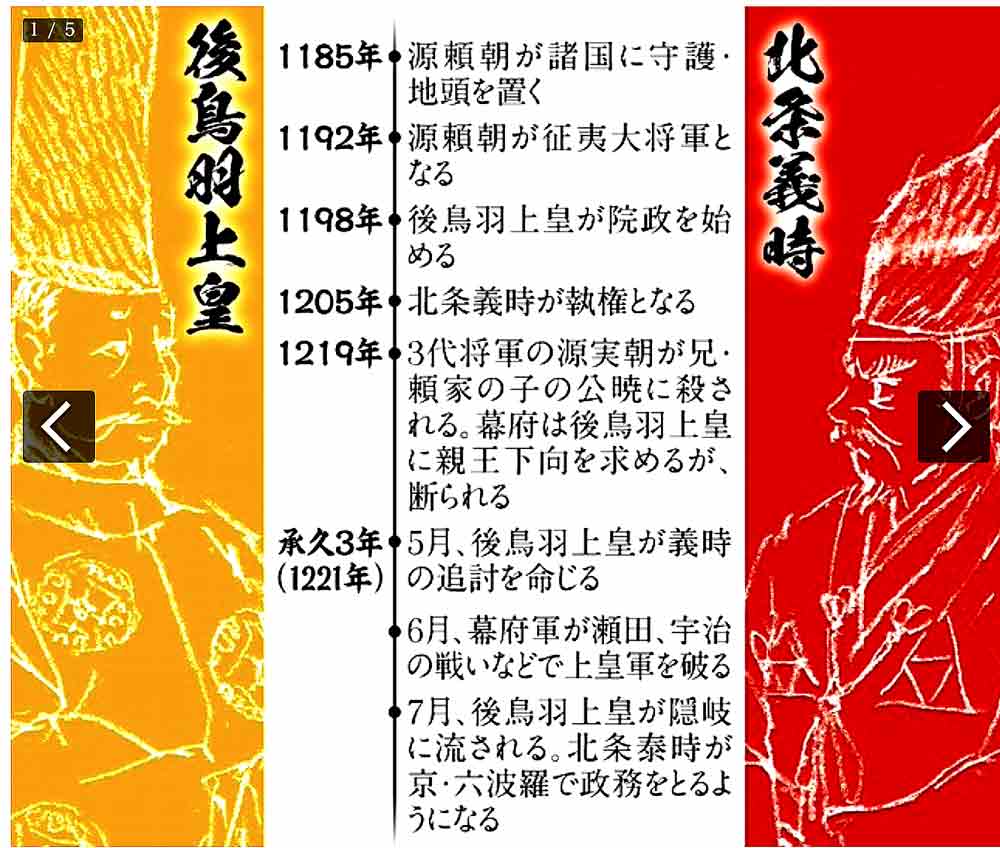

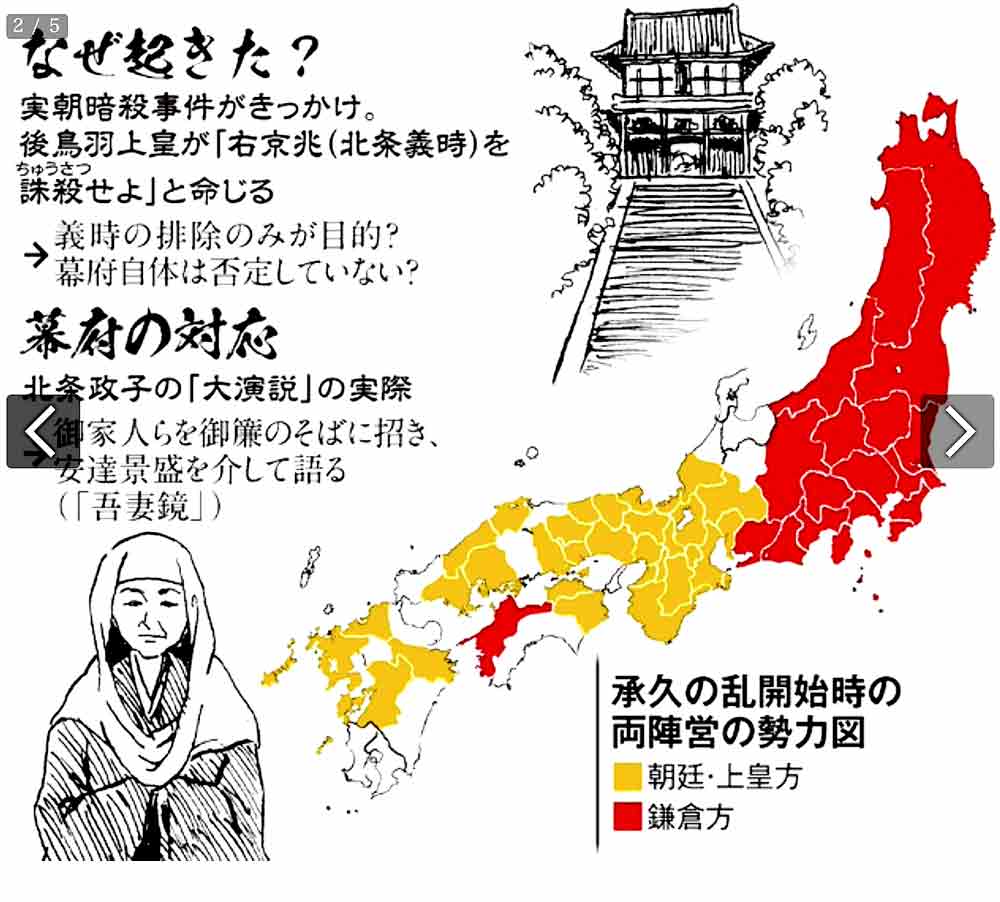

承久の乱は承久3(1221)年5月15日、後鳥羽上皇が諸国の守護・地頭に対して発した執権・北条義時の追討命令から始まった。知らせは数日後に幕府へ届き、対応を協議するべく御家人が招集される。ドラマでは義時の姉で源頼朝の妻だった北条政子が彼らを前に「鎌倉殿の恩は山よりも高く海よりも深い」と演説する場面が有名だが、身分が高かった彼女は実際は人を介して思いを伝えたとみられる。

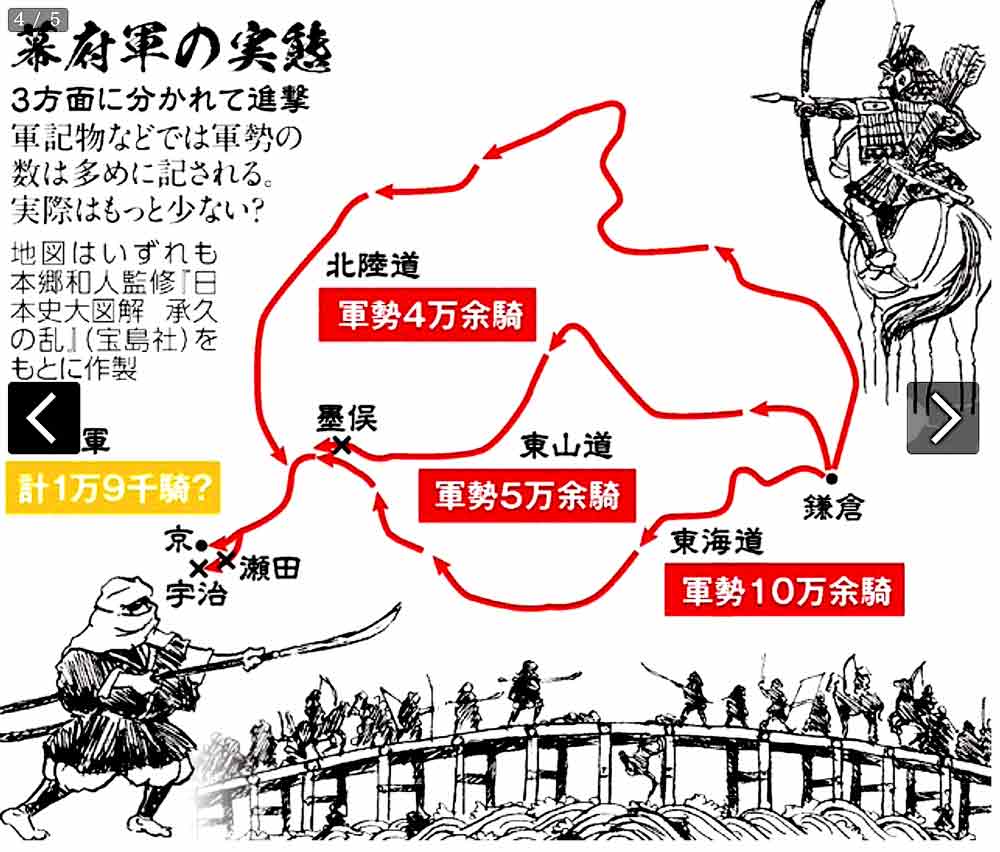

幕府軍は東海、東山、北陸の3方面に分かれ、19万騎と伝えられる軍勢で京へ進む。一方、上皇軍は西国の武士を中心に1万9千騎をかき集めたとされるものの、宇治の戦いなど要所で敗れ、後鳥羽は6月15日、「自分の命令ではなく、謀臣に欺かれた結果だ」とする院宣を出して降伏した。

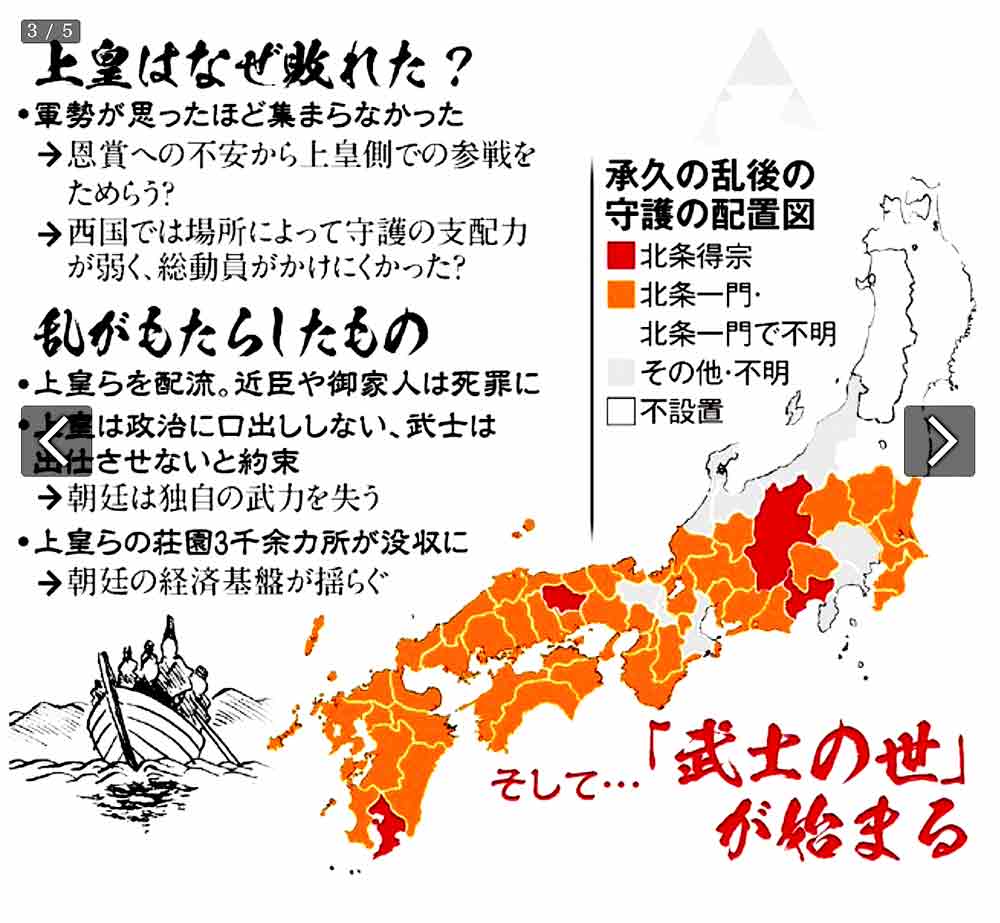

乱の後、幕府は、西国の御家人を束ねる六波羅探題を京に立ち上げる。朝廷側は独自の武力も、財源である荘園もとりあげられたことで、政治権力の中心は武家政権へ移っていった。

承久の乱はなぜ起きたのか。東京大学史料編纂(へんさん)所教授の本郷和人さん(中世史)は「後白河法皇の段階までは、武士の武力も天皇家のコントロール下にあった。だが、東国に武家政権が生まれ、天皇家を支えていたはずの武力が逸脱し始める。それに危惧を覚えたのでは」とみる。

きっかけは2年前の1219年に起きた3代将軍・実朝の暗殺事件だった。日本大学教授の関幸彦さん(中世史)によると、実朝は東国政権の首長たる鎌倉殿である一方、征夷大将軍や右大臣という朝廷の官職にもついていた。「この両義性は頼朝や2代将軍の頼家も同様だったが、実朝に関しては朝廷重視の方向により傾いていた。実朝が殺されたことで、後鳥羽の心の底にあった武家政権への不信が表面化する。武家がコントロール不能になる前に王威を回復したいと考えたのではないか」と推測する。

一方、後鳥羽上皇が乱を起こすことで、具体的に何を目指していたかに関しては、研究者の間でも意見が分かれている。

近年は富山大学講師の長村祥知(よしとも)さん(中世史)らが唱える「後鳥羽院は義時の追討のみ命じており、倒幕まで考えていなかった」との説が注目されているが、本郷さんは「史料を読むことは字面をそのまま読むことではない。当時の幕府は『源頼朝とその仲間たち』が変じて『北条義時とその仲間たち』が実体だった。義時が幕府を背負っていた以上、彼を討つことは幕府を倒すことと同意ととらえるべきだ」と批判する。

5月末まで京都文化博物館の学芸員で、今春、同館で開かれた特別展「よみがえる承久の乱」を企画した長村さんは、承久の乱を研究する難しさは「史料が僅少(きんしょう)」であることが大きいと話す。「承久の乱が倒幕目的だったという説明は、後世の史料において一般化するもの。知らないうちに、私たちもその歴史的影響を受けている可能性を自覚するべきだ」と指摘する。

関さんは後鳥羽の挙兵について、「今では無謀な戦(いくさ)だったと言われるが、当時は武家政権発足後約30年で脆弱(ぜいじゃく)な段階。十分倒せる勝算があった」とみる。幕府側と上皇側の軍勢の数も、最終的には大きな開きが生じたが、勝ち馬に乗るような形で、東国政権に武士が後から次々と加わった結果ふくれあがったもので、幕府も意図していなかった可能性が高いという。「上皇側につく武士が少なかったのは、恩賞が未確定だったことが大きいのでは」

承久の乱で後鳥羽が発した「天皇家と武家、どちらを選ぶか」との問いは約110年後の「建武の新政」の際も繰り返される。こうした揺り戻しを経験しながら、武家政権は近世に向けて成熟度を高めていった。

(編集委員・宮代栄一 グラフィック・古家亘)

建武の新政は、後醍醐天皇が「俺が正統である」ってのを人々に証明するために自分の手によって世に善政を敷こうと思って始まった。

でも「天皇の俺が絶対」って言う思想が強すぎて、人々の支持は全く得られず。世間では天皇を批判する声も。(ここでは触れませんが、「二条河原の落書き」なんかは天皇批判で有名です)

失敗の理由は大きく3つ。恩賞問題をちゃんと処理できなかったこと。武士の世が終わらせた天皇を支援してくれそうな貴族を無下に扱ったこと。そして、権力が集中するあまり媚びへつらいで政治が腐敗して、公正公平な政治ができなくなったこと。

■歌のようにはままならず 歌人・高野公彦さん

後鳥羽院は歌人としても非常に優れた人で、その歌は優美で流麗で格調が高いのが特徴です。私は中でも「新古今和歌集」の「みよし野の高嶺(たかね)のさくらちりにけり嵐もしろき春のあけぼの」という歌が好きなのですが、その場に自分が居合わせても、きっとこんなきれいな歌はできないんじゃないかと思います。現実をさらに浄化してできあがった歌という感じです。

当時の和歌は日常から切り離されているため、歌から人柄を読むのは難しいのですが、藤原定家の「明月記」によると、後鳥羽院は多芸な人で、歌も21歳のころに本格的に作り始めてすぐうまくなったようです。

院の歌としては「新古今和歌集」の「奥山のおどろが下も踏み分けて道ある世ぞと人に知らせむ」も知られています。これは山の歌とされているのですが、実は鎌倉幕府を意識しており、天皇である私が治めればこんないい世の中になるのだと広く知らせたい、との寓意(ぐうい)があるとも言われています。

しかし、後鳥羽院は歌の世界では自由に振る舞えたものの、政治の世界はそうはいかなかった。不満がたまり、立ち上がることになったのでしょう。

<読む> 本郷和人『承久の乱』(文春新書)、関幸彦『敗者の日本史 承久の乱と後鳥羽院』(吉川弘文館)、長村祥知『中世公武関係と承久の乱』(同)などに詳しい。本郷和人監修『日本史大図解 承久の乱』(宝島社)はビジュアルが満載でわかりやすい本だ。

連載

Top

■承久の乱、後鳥羽上皇の誤算 義時追討の恩賞に不安?武士が幕府側に

■承久の乱、後鳥羽上皇の誤算 義時追討の恩賞に不安?武士が幕府側に