■承久の乱

■承久の乱

▶︎実朝の手法

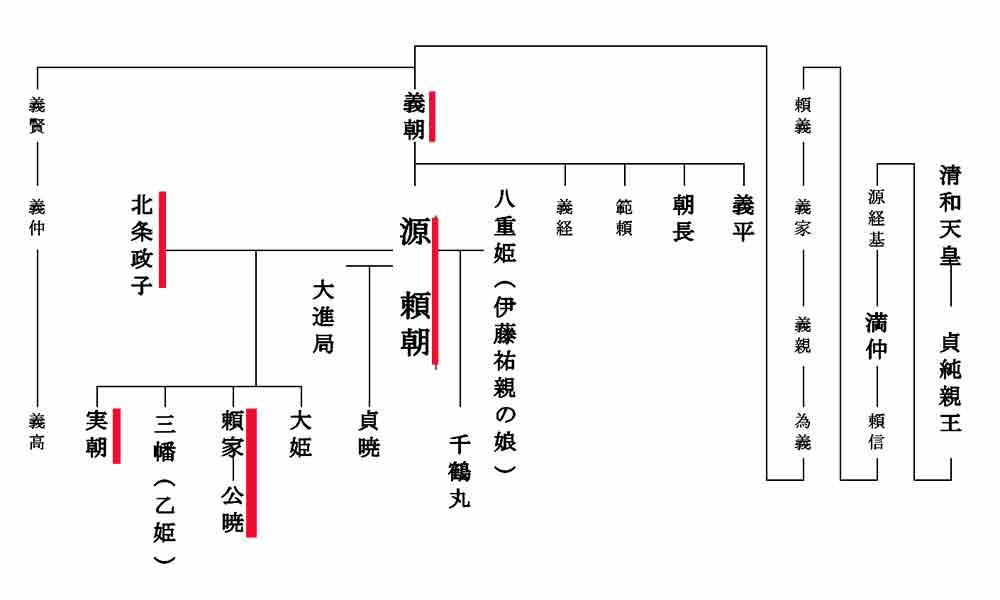

12歳で鎌倉殿の地位を継承した源実朝は、将軍権力が無力化されていくなかで実権を握ることもできず、その反動からか官位の上昇にこだわり、京都の公家文化への強い憧憬を抱いて和歌や蹴鞠などに没頭した青年貴族のイメージが強い。

ある東国御家人が洩らした「将軍実朝の代になって、和歌・蹴鞠の技術がもてはやされ、弓馬の芸が廃(すた)れてしまったようだ」という不満の声(『吾妻鏡』)も、そうした実朝像の形成にひと役かっているようだ。しかし、政治と学問・芸術はほんらい一体不可分のものであり、治者の構えるべき徳として、いずれも欠くことは許されない。

弓馬の芸を軽視したという指摘も当たらないように思われる。たしかに実朝は、軍事演習としての巻狩りや鷹狩りを積極的に行った形跡はない。しかし、公家社会との人脈を通じて、将門合戦絵12巻の製作を京都の画工に発注したり、前9年・後3年合戦を題材とした奥州十二年合戦絵を鎌倉に取り寄せて熟覧するなどしている(『吾妻鏡』)。とくに後者は、後鳥羽上皇の管領する蓮華王院の宝蔵に秘蔵されるもので、いわば院近臣となった実朝の所望だからこそ借覧が許されたのであろう。

鎌倉でこれらの絵画を実際に見ることが許されたのはごく少数にかぎられたはずだ。それだけに、描写の内容をめぐる噂が噂を呼び、東国の御家人たちを情報が駆けめぐったことは想像に難くない。

13世紀の東国社会からみた過去の記念碑的な戦争で、どの武士が、いかなる場面で、どのように戦っているか、その記憶を鎌倉にはない卓越した技術で可視化する。源家将軍の御家人となった東国武士たちのアイデンティティをくすぐり、源頼義・義家以来の東国武士との主従関係を再認識させるとともに、平時から弓馬の芸を鍛錬することの目的意識を御家人たちに醸し出すうえで、このうえない材料になる。これも三代目の鎌倉殿らしい武芸へのかかわり方なのではあるまいか。

内乱の終結から十数年が過ぎ、幕府じたいも武威剥き出しの軍政からの転換が求められる。そのなかで、実戦の皮膚感覚を共有しようとする一部の武人が反発することばあるにしても、実朝のような将軍の出現はむしろ必然であったとさえ思える。それは、鎌倉と京都とのあいだで、人やモノ、技術や知識などの交流をどのように整序するか、という課題に対する内乱以来の模索でもあった。

▶︎実朝の暗殺

時政の追放後、大倉御所に入ってからの実朝は、渡宋計画の真意はともかく、少しずつ幕政に主導権を発揮するようになる。

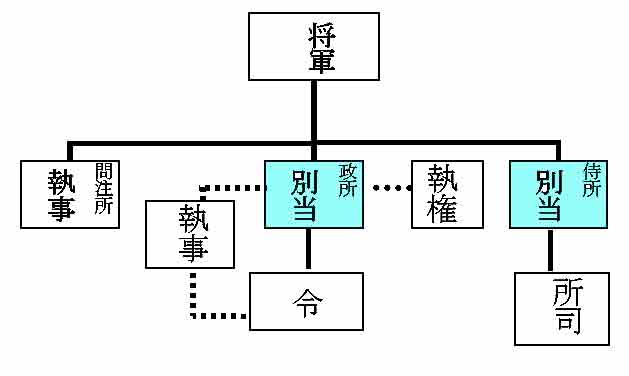

和田合戦を経た建保3年(1215)、北条義時を執権とする政所の運営体制を改革して、引退していた大江広元の復帰を含む別当九人制を採用し、将軍の親政に意欲を示した。頼朝時代にも増して、京都の公家や大寺社が訴えてきた裁判に取り組み、判決に際しては摂関家の政所下文と見紛う(みまがう・みま違える)はどの将軍家政所下文を発給すると同時に、実朝本人が書状を副(そ)えることを忘れていない。

翌年には御家人の愁訴(なげきうったえること)を実朝みずから聴断(うったえを聴いてさばくこと)することを試みているが、これより先、建暦2年(1212)10月に関東御分の国々へ住民たちの訴えを聴取する役人を派遣したことも注目に値する。兄頼家よりもさらに踏み込んで、御家人のみならず東国の住民たちに将軍自身が徳治主義をもって臨む政治姿勢を打ち出したのである。

徳治主義とは、徳のある統治者がその持ち前の徳をもって人民を治めるべきであるとした孔子の統治論に由来する儒教の政治理念・思想。古くは徳化などと呼ばれていた。

関東御分国とは、日本の鎌倉時代において将軍家が支配した知行国を指す。また、室町時代において鎌倉府が支配した国々をも指す。関東知行国・関東分国とも言う。 なお、ここで言う関東とは鎌倉幕府の所有という意味で、東国のという意味ではなく、西日本にも数多くあった。

実朝と後鳥羽上皇の良好な関係にも裏打ちされるかたちで、実朝の官位は建保6年冬までに正二位右大臣に達し、父頼朝をはるかにこえた。その祝賀行事を行う翌年正月の鶴岡八幡宮で、実朝は猶子(ゆうし)としていた公暁(くぎょう・兄頼家の子)によって殺害されてしまう。

猶子(公卿・武家の社会で)兄弟や親族の子などを自分の子として迎え入れたもの。義子。

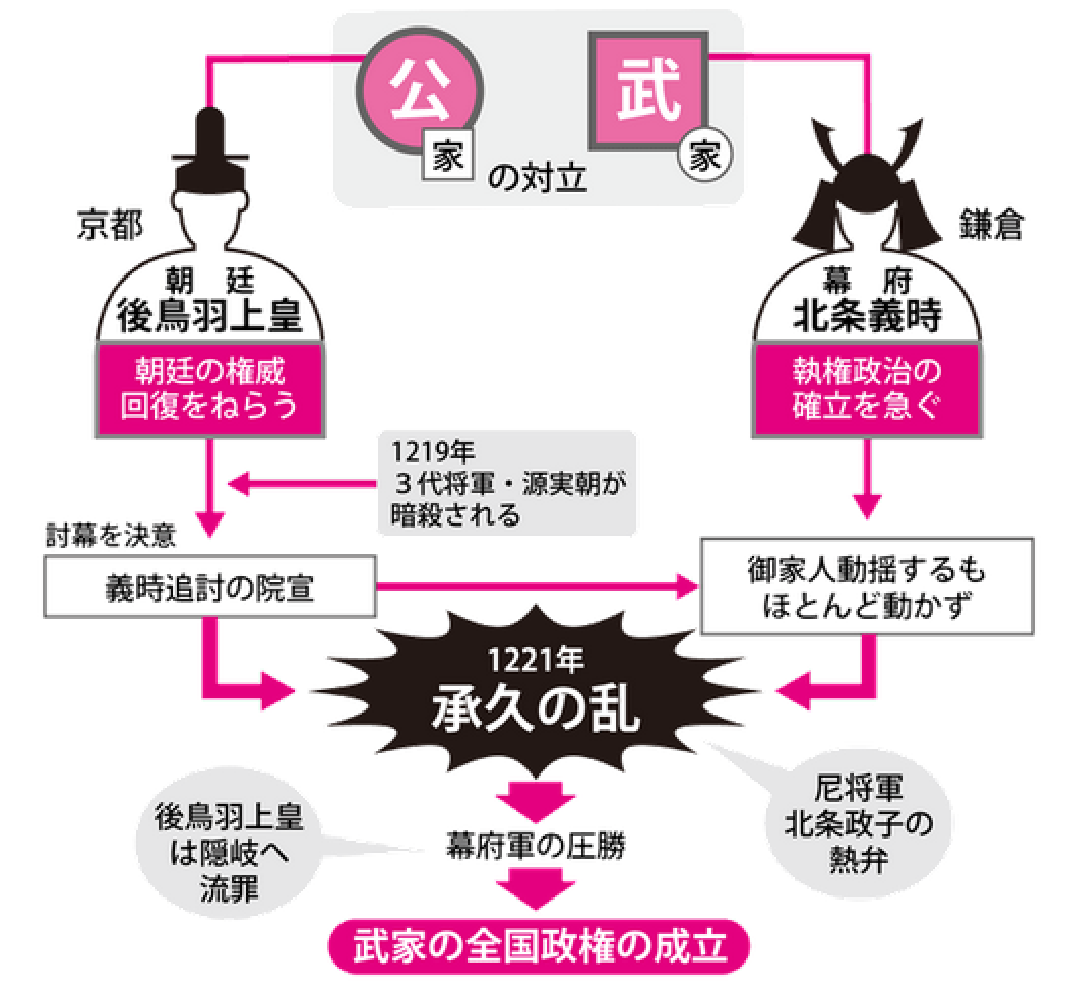

頼朝の死からはじまる有力御家人たちの権力闘争が激化し、ついに公武協調のシンボルでもあった実朝が暗殺されるにおよび、後鳥羽上皇は対幕府関係を転換して武闘路線に走り出すことになる。

▶︎西と東の綱引き

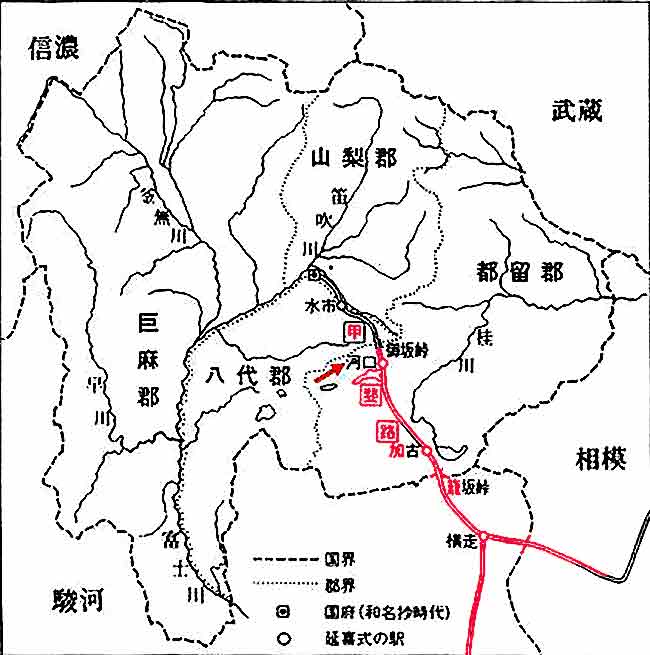

実朝が鎌倉殿の地位にあった段階の東国は、駿河・信濃・越後以東の国々からなっていた。たとえば、承元4年(1210)6月に幕府は、駿河以西の宿駅に守護が結番するよう指示を出しており、同じ東海道でありながら伊豆以東の国々との区別が明らかだ。同様の現象は、本書でもいくつか紹介してきたとおりである。

そうした東国のうち、幕府のもっとも重要な基盤をなす相模と武蔵に駿河と越後を加えた四カ国が、鎌倉時代を通じて将軍家の知行国でありつづけたとよくいわれる。

たしかに幕府は、元久元年(1204)4月に駿河・武蔵・越後に対して土地調査の実施命令を出し(翌年に撫民政策(人民をいたわること)に反するとして撤回)、建暦元年(1211)末にも駿河・武蔵・越後でそれぞれ土地台帳の作成を指示するなど、鎌倉の所在する相模に加えて三カ国をセットで扱い、幕府の支配を深化させるようとする姿勢がよみとれる。

しかし厳密にいうと越後は、文治元年(1185)から将軍家の知行国ではなくなっており、ちょうど鎌倉から土地調査の実施や土地台帳の作成を命じられた時期、承元元年(1219)から後鳥羽上皇の近臣(きんしん・主君のそば近く仕える家来)が立てつづけに知行国主となっていた。

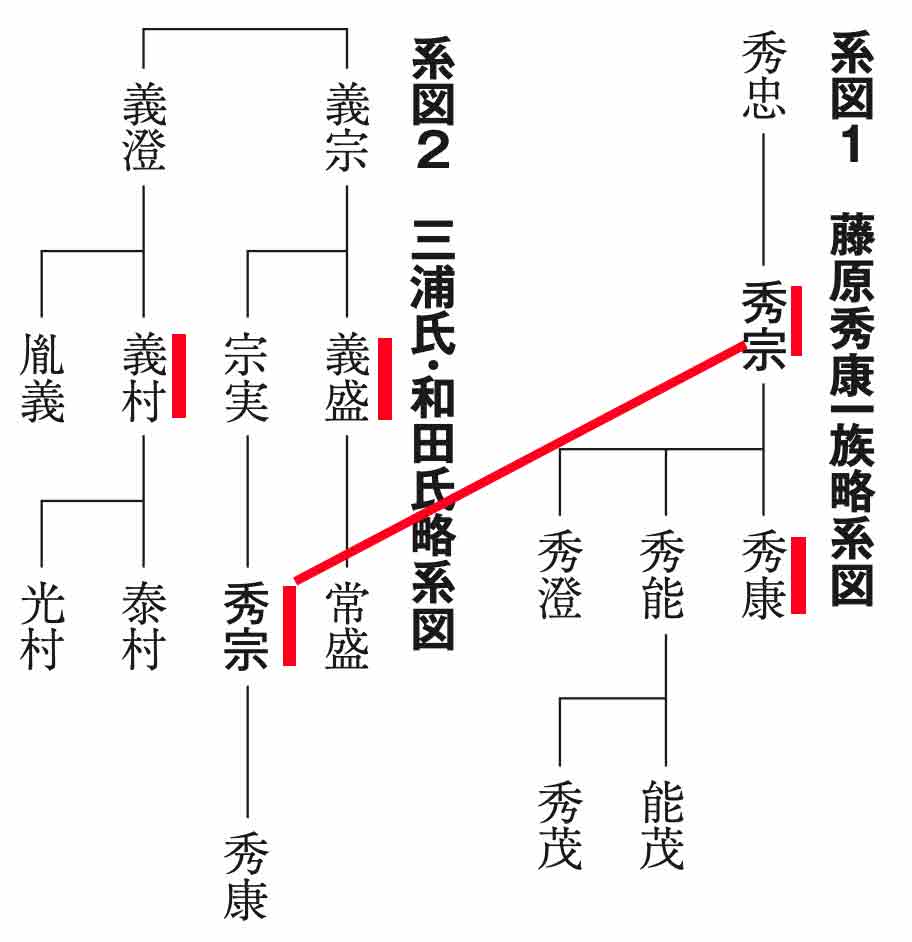

とくに実朝暗殺後の承久元年(1219)からは、上皇の北面武士である藤原秀康が越後の国務を掌握した。この段階の越後は、まさに幕府側と上皇側とが争奪戦に火花を散らす様相を呈していたのである。

▶︎駿河であいつぐ叛乱

一方、駿河は将軍家の知行国から外れることばなかったが、不穏な事件が連続して起こっていた。

建仁3年(1203)5月、すでにふれたように源頼朝の弟阿野全成が謀叛の咎めにより駿河で幕府軍に捕まり北関東で殺害され、その翌々月に全成の子頼全が京都でやはり殺害される事件があった。これに前後する一連の幕府内紛は、東国だけでなく京都にも飛び火しているところに類似の特徴があり(山本幸司氏による)、事件の背景と京都の政治動向との関連に注意がむけられている。

実朝暗殺直後の建保7年(1219)2月に、やはり駿河で勃発した阿野時元の叛乱も、京都側からの働きかけが想定される事件だ。阿野全成のもうひとりの息子である時元は、東国の支配権を認める院宣の発給をもとめて挙兵し、幕府側はこれを鎮めるのに伊豆・駿河の御家人たちを動員せねばならないはどであったらしい(木村茂光氏による)。

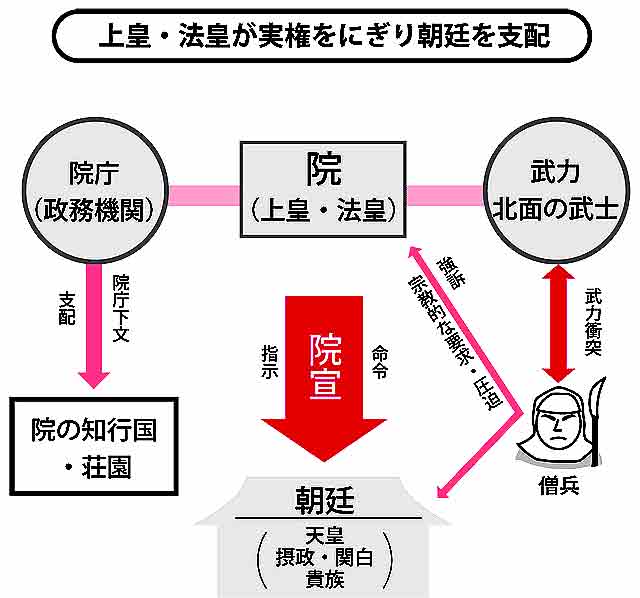

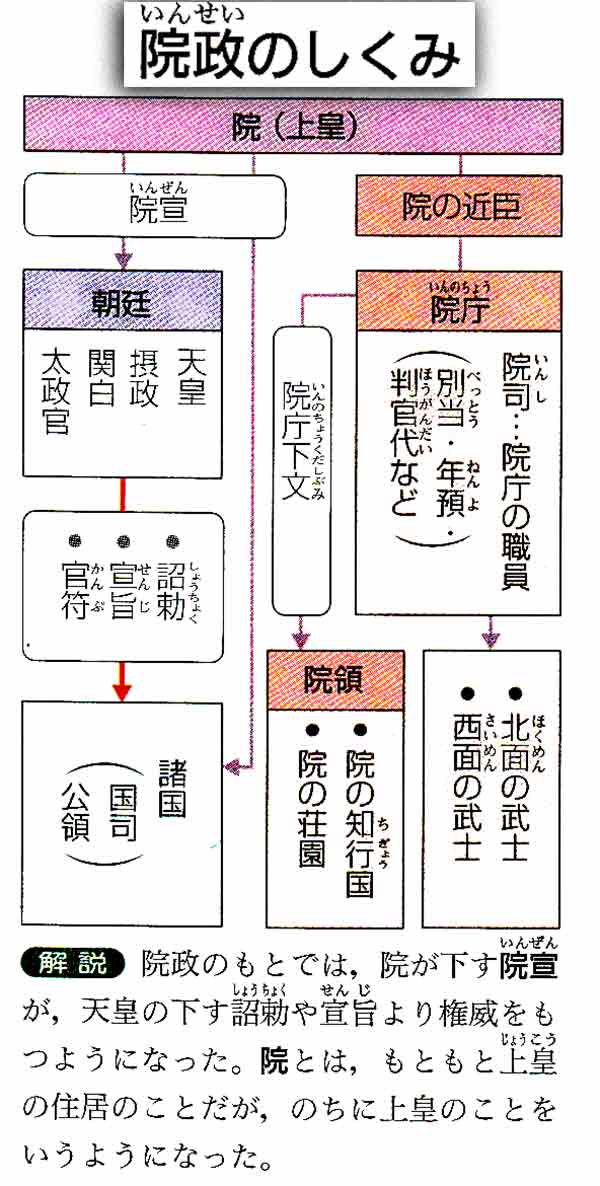

院宣(いんぜん)とは、上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。 天皇の発する宣旨に相当する。 院庁下文よりも私的な形式。

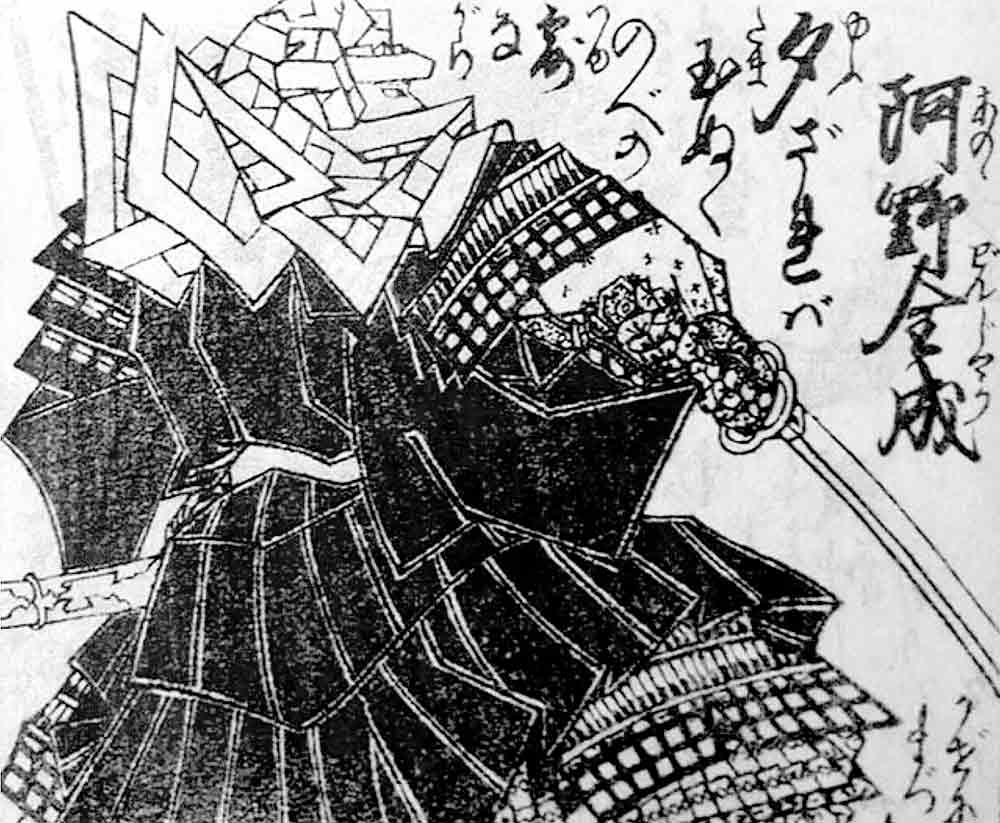

わずか五カ月後、さらに源頼茂が京都の内裏で殺害される事件が起きる。頼茂は源三位頼政の孫で摂津源氏の棟梁として大内守護の任にあり、前述した将軍実朝による政所改革でも別当に迎えられた実力者だ。

武家の棟梁・・・時代によってやや異なる意味を有している。11世紀以前の「武家の棟梁」は朝廷(中央政府)が動員した兵士を率いて行動した下級貴族出身の軍事貴族であり、その根拠は京都にあって地方武士との関係は希薄であった。この傾向は源義家の時代になっても基本的には変わらず、東国武士との関係よりも院(治天)や摂関家などの朝廷を構成する特定権門とのつながりの方が重視された

その頼茂が実朝亡き後の将軍位を狙って謀叛(むほん)を企てたとして、後鳥羽上皇の遣わした軍勢に殺害されたのである。京都近郊に上皇が建立した最勝四天王院での義時呪狙(のろうこと)をみられてしまったとの推測もあり、真相は不明ながら、頼茂と上皇とのあいだには、それ以前から倒幕の挙兵に関する意思疎通があった可能性が高い(大山喬平氏による)。

▶︎承久の乱前夜

相模・武蔵で有力御家人間の権力闘争があいつぎ、結果として三浦氏と結ぶ北条氏の覇権が固められていく。そのあいだに、東国の境界にあたる駿河で、源氏一門の有力者による叛乱が京都政界とも連動しながら頻発した。同じく越後でも、後鳥羽上皇の近臣による国務掌握が進む。地域史からみた実朝将軍期の公武関係の実態である。

京都とその周辺地域でも、上皇は伊勢・伊賀守護の大内惟義(これよし・平賀朝雅の弟)を取り込み、畿内近国九カ国の守護たちを上皇が惟義の指揮下に動員する命令系統を構築した(本郷和人氏による)。惟義の守護任国が越前・美濃・尾張といった西国側の境界をなす国々に面的に拡大したのも、後鳥羽上皇との関係からであるという。上皇は、幕府の軍事警察システムを換骨奪胎(かんこつだったい・他人の詩文の語句や構想をうまく利用し、その着想・形式をまねながら、自分の作としても(独自の)価値があるものに作ること)して直属の軍事力に転換させ、西から東国への圧力を高めたのである。

さらに実朝暗殺の前後から、後鳥羽上皇は焼失した大内裏の再建計画を突如として立ち上げる。内裏の造営費用は、各国ごとに荘園と国領を問わず平均に租税として徴収される仕組みになっていた。

賦課された東国の実情をみると、上総や越後などで地頭が荘園や国領の現地を押さえており、造営費用を徴収できないとする報告が京都に届いている。そもても上総では、13世紀初めに将軍家の知行国から離れた直後から、新たに国司となった貴族が土地調査を容易に実施できない状況となっていた。国府の目代や在庁宮人は自己の利害をもとめて協力せず、なにより地頭が土地支配を掌握していたからである。

知行国とは、古代・中世の日本において、有力貴族・寺社・武家が特定の国の知行権を獲得し収益を得た制度、およびその国。知行権を獲得した有力貴族・有力寺社らを知行国主といい、知行国主は、知行国の国司推薦権や官物収得権を保有した。知行国は「沙汰国」、「給国」ともいった。

目代(もくだい)とは、日本の平安時代中期から鎌倉期に、遙任国司が現地に私的な代官派遣した家人などの代理人のことであり、眼代(がんだい)とも言われたようです。 転じて本来なら役職上、現地に下向して執務しなければならない人物の代理として派遣された代官などの役人の事を指すとのことだそうです。

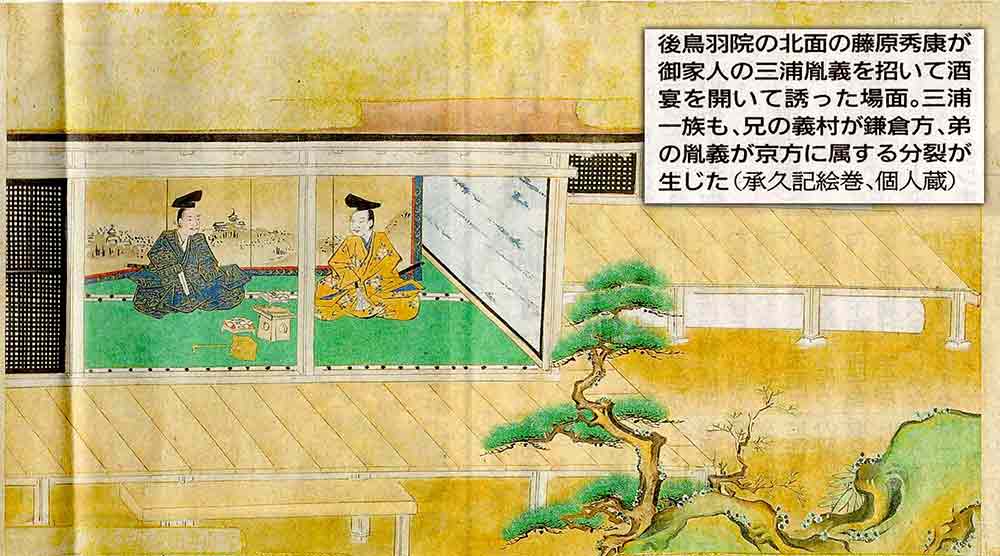

むしろ上皇側のねらいは造営自体にはなく、その経費賦課システムを利用して、藤原秀康や三浦胤義らが東国の御家人たちに挙兵への参加を働きかけたのではないか、との想定もある(大村拓生氏による)。

藤原秀康は河内を基盤とするが、北関東に展開する秀郷流藤原氏の大屋氏一族でもあるし、三浦胤義(たねよし)はいうまでもなく幕府宿老三浦義村の実弟であって、上総などに所領も保持している。かれらが東国にネットワークをめぐらせていたのは確かだ。

さらに京都とその周辺には、梶原景時の追放や比企氏の乱以降 鎌倉から排除された御家人の一族らが京都に走って後鳥羽上皇に仕え、北面の武士・西面の武士などとして上皇の軍事力に編制されていた現実がある。

上皇は幕府内の権力闘争の反動をも利用して多数の御家人たちを動員しうる回路を整え、他方では京都周辺の大寺社に義時呪狙を呼びかけるなど、鎌倉方との軍事対決をいよいよあらわにしていった。

▶︎上皇方の思惑

承久元年正月の実朝暗殺直後、北条政子と義時は、鎌倉殿の後継者として後鳥羽上皇の皇子を望む交渉に入った。しかし上皇はこれを拒否し、逆に愛妾(あいしょう・めかけ)の領有する畿内荘園の地頭廃止などを幕府に突きつけた。鎌倉方がこの要求を受け入れずに北条時房らの軍勢を上洛させると、親王将軍の実現性は完全に消え失せ、かわりに源頼朝の縁者である九条家からわずか2歳の三寅(みとら)が時房にともなわれて鎌倉に下向することになった。

上皇側の挑発に鎌倉側が乗せられた格好だが、摂関家から庶子を後継の将軍にすることを上皇は容認した。鎌倉に到着した三寅(みとら)がすぐさま政務を執ることはもちろん無理で、北条政子が三寅を後見する体制が決定された。尼御台所から尼将軍へと踏み出す瞬間である。

上皇は承久3年5月半ば、高陽院(かやいん)御所での仏事儀礼(義時調伏の祈躊)を警固させる名目で、北面と西面の武士や在京の御家人らに参集を命じた。その数千七百余騎という。

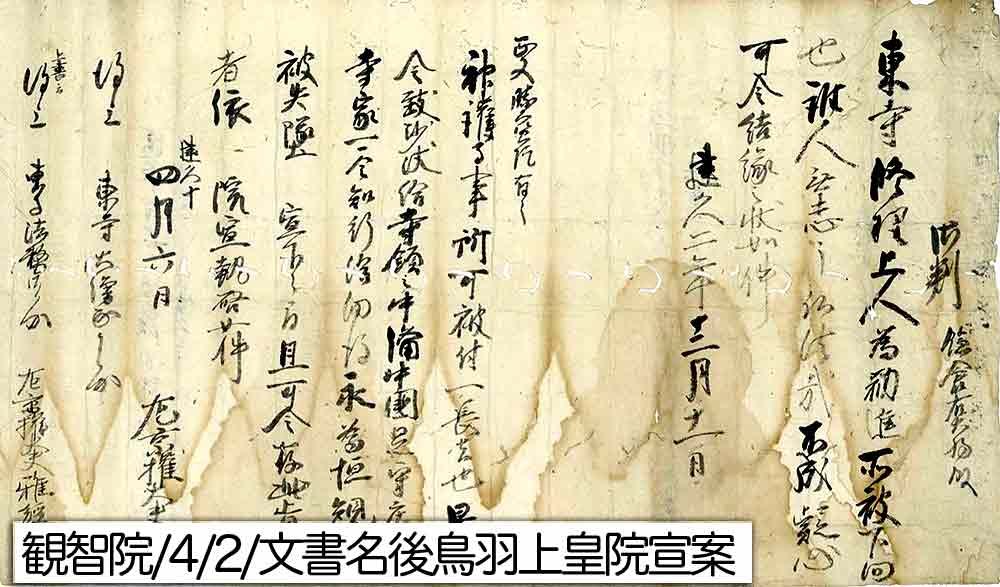

上皇は招集に応じなかった京都守護の伊賀光季を襲撃させて討ち取ると、北条義時を謀反人として追討を命じる官宣旨と院宣を五畿七道の諸国あてに発給した。とくに武田信光・小笠原長清・小山朝光・足利義民・北条時房・三浦義村ら鎌倉を中心とした東国の有力御家人には、院宣がくだされたと伝えられる。

院宣(いんぜん)とは、上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。天皇の発する宣旨に相当する。院庁下文よりも私的な形式

上皇方のもくろみは、官宣旨などの発給により朝敵とされた北条義時とその与党を東国の有力御家人たちが攻撃することにあり、京都から追討軍を差し向けるつもりはなかった。

頼朝死後の有力御家人どうしによる潰しあいの延長線上に、北条氏を排除できると踏んでいたのである。その急先鋒としてもっとも期待されたのが、三浦義村とその一族であった。弟の三浦胤義(たねよし)は義村にあてて挙兵を促す書状を認め送ったというが、義村はそれに反する行動をとる。書状を片手に政子と義時のもとへ走ったのである。

▶︎鎌倉を発する上洛軍

上皇方に討たれた伊賀光季(みつすえ)からの使者や東海道・東山道諸国あて官宣旨などの入手によって、上皇方の叛乱を知った鎌倉方は当初、足柄・箱根の関を封鎖して東国内での徹底抗戦に傾きつつあった。

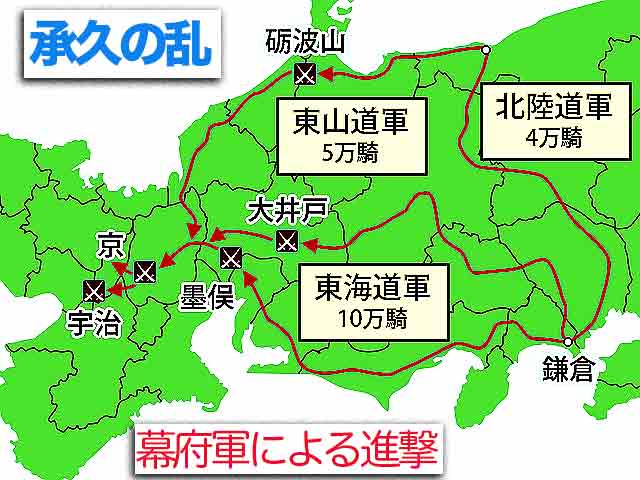

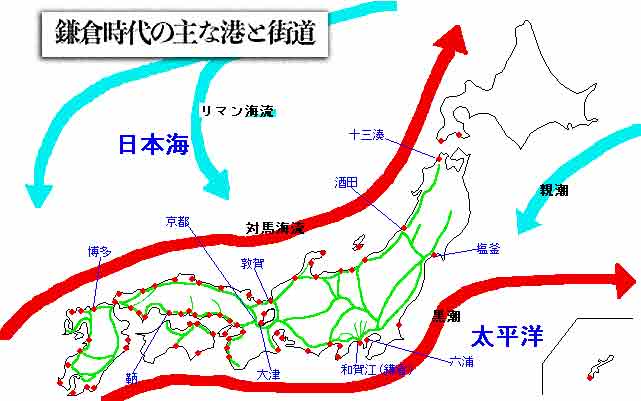

しかし、北条義時や三浦義村らの合議の場で大江広元の進言を容れた尼御台所政子が上洛軍の発向を決定し、御家人たちに軍勢催促の文書が出された。鎌倉にいた御家人たちの動揺を政子が押さえ、5月20日に上洛軍が東海道・東山道・北陸道に分かれて鎌倉を出発する。三つのルート編成は平泉侵攻時と同じだが、今回は向かう先が西である。

『吾妻鏡』は上洛軍の総勢を19万とするものの、とても実数とは思えず、都市鎌倉にそれだけの軍勢が常置されていたわけでもない。幕府が第一に頼みとするのは、直轄軍ともいうべき武蔵国の御家人たちであり、かれらが離反することを恐れた大江広元の進言によって、北条泰時がわずか17騎で鎌倉を駆けだしたという。

泰時は時房とともに東海道ルートの大将軍となり、御家人たちを加えながら太平洋沿岸を西に進んだ。途中、遠江国で上皇方に合流しようとして謀殺された御家人もいる。一方、甲斐源氏の武田信光・小笠原長清に秀郷流藤原氏の小山・結城が加わる混成軍となった東山道軍は、甲斐から信濃を経て美濃に入り、東海道軍との合流をめざした。

北陸道の大将軍は北条朝時・結城朝広・佐々木信実らで、鎌倉から武蔵、上野、信濃を経て越後国府に到着したのは5月未だった。源頼朝の信濃三原野での巻狩りと善光寺参詣、そして比企氏の乱と畠山重恩の乱を積み重ねて、関東平野を縦断する大動脈の鎌倉街道上道は、承久の乱に際して、ついに越後の日本海側につなげられた。

しかし、鎌倉街道上道がまるで一本のバイパスのような道路となり、その沿線の御家人たちが秩序だった動員体制のもとに組織されるようになった、と考えることはできない。大将軍朝時が越後国府に到着する前、北信濃の御家人市河六郎はすでに越後から越中東部に入り、宮崎定範・仁科盛朝らの上皇方と独自に戦闘を交わしていた。戦況は北条義時に書状で報告され、越後と信濃の守護を兼ねる義時も、それに対する返書で細かな指示を送っている。市河氏は時政のとき以来の北条氏被官として行動していたのかもしれない。

市河氏は鎌倉街道上道を北上してくる北陸道軍を待たず、鎌倉に陣取る北条義時の指揮下に動いた。越後と信濃の守護を兼ねる

の権力が、この地域の御家人たち個々に浸透していくようすがうかがえるとともに、鎌倉街道上道も所詮は有力御家人の館や交通の要衝を少しずつ接続した細切れ状態の陸路であり、これを系統だったひとつの道筋にするのは、御家人たちの人間関係の連鎖とそれを統率しうる権力である。

の権力が、この地域の御家人たち個々に浸透していくようすがうかがえるとともに、鎌倉街道上道も所詮は有力御家人の館や交通の要衝を少しずつ接続した細切れ状態の陸路であり、これを系統だったひとつの道筋にするのは、御家人たちの人間関係の連鎖とそれを統率しうる権力である。

▶︎呼応する地域社会

日本海側ではもうひとつ特徴的な事件が起こった。『吾妻鏡』が「関東の武士が官軍を破った最初」と記す単発的な戦闘である。

やはり北条朝時が越後国府に入る前、佐々木信実が北越後の願文山(がんもんざん・現在の新潟県新発田市)で上皇方の軍勢と合戦になった。信実は願文山に隣接する加地荘(かじのしょう)の地頭でもあり、上皇方武士の挙兵情報を得て北越後に向かったのであろう。

願文山は北越後の潟湖と河川を利用した内水面交通の要衝に隣接している。藤原秀康が国務を掌握するもとで、京都側の勢力がそのルートに浸透をはかり、鎌倉方の地頭と競合していた可能性がある。

挙兵したのは酒匂家賢(さこういえかた)とその従者60人で、家賢は上皇方首謀者のひとり藤原信成の家人である。しかし、あまりに孤立した挙兵であり、上皇方に東国方面での組織だった軍事行動がみられない何よりの証拠であるが、京都とは別に鎌倉軍の上洛情報を察知した地域社会での素早い行動ともいえる。

北陸道ルートでの最大のヤマ場は、加賀と越中の国境をなす礪波山での六月上旬の戦闘であった。『承久記』によると、北条義時は朝時にこの礪波山(となみやま)を突破することが肝心と諭していたらしい。

内乱時に源義仲が同じ場所で平氏率いる追討軍を破り(倶利伽羅峠の戦い)、一気に北陸道を西上した故実が生成されていたのかもしれない。承久の乱でもまさに倶利伽羅峠の戦いが再現される格好になった。

義仲も越後直江津を経由して北陸道を西に進む際、沿線の領主たちがその軍団に加わっていったが、承久の乱では越中国の名主が競うように鎌倉方の北条朝時へ所領を寄進したという。地域は異なるが、内乱時に遠江を占領した安田義定が国内に人夫を徴発(ちょうはつ・(戦時などに軍が人民から物資・人力を)強制的に取り立てること)した際、浅羽荘の荘官らが強く抵抗した当時の状況とは大違いである。内乱から30年を経て、地域社会の側には、鎌倉方の権力を受容する選択肢が生まれつつあった。

▶︎在京武士の徴兵

5月末に東国から京都をめざす大軍の来襲を知った上皇方は、ようやく北条義時追討軍を派遣することを決定、藤原秀康を首将に東海・東山・北陸の三道に即した軍団編制を行う。とはいっても、軍勢が配備されたのは美濃・尾張や遠くても越中までであり、おおむね首都圏の周縁部で迎撃の姿勢をみせたにすぎない。

上皇方のおもな武士として出陣したのは、大内惟信(これのぶ)、糟屋有長(かすやありなが)・久季、土岐判官代、藤原秀康・秀澄、佐々木広綱、小野盛綱、三浦胤義、佐々木高重、宗孝親(そうたかちか)、山田重忠、加藤光員(みつかず)らであり(宮田敬三氏による)、ほかにも後藤基清や佐々木経高(つねたか)らが上皇方を構成している。すでにお気づきのとおり、内乱以降の頼朝軍やそこから成長していった幕府と関係を持ちながら、その後の京都・鎌倉間にまたがる権力闘争で排斥されたり、然るべき地位を失った武士やその一族が多数含まれている。また、加藤光員のように、鎌倉の御家人でありながら、もともと伊勢国を本拠としていた関係で伊勢神宮祭主の家司となり、さらに上皇の直轄軍ともいうべき西面の武士に編制された者もいる(川合康氏による)。御家人だからといって、鎌倉殿を唯一の主人としているとはかぎらないのである。

承久の乱は、そうした内乱以降の政治情勢で生じた矛盾が吹き出し、その一定部分を粛正する側面をたしかに持っていた(永井晋氏による)。

上皇方は在京する武士たちを根こそぎ動員する方針を採った。京都大番役のために在京中の守護佐々木経高(つねたか)率いる淡路国の御家人たちが強引に上皇方へ付けられたはか、畿内近国の荘園などからも荘官・名主クラスの住人たちが戦場に送り出された。

▶︎京都占領

六月上旬、美濃・尾張国境の尾張川(現在の木曽川と長良川)をはさんで、大内惟信や三浦胤義(みうら たねよし)ら上皇方と東海・東山道軍からなる鎌倉方とが戦端(戦いの糸口)を開く。だが、大井戸の渡しで大内惟信らが敗北して鎌倉方が渡河すると、上皇方は総崩れとなって撤退者が後を絶たず、内乱時にもたびたび合戦の場となった墨俣(岐阜県安八郡の町)はもぬけの殻になったという。

後白河上皇は武士だけでなく南都北嶺の大寺社にも院宣遣わして兵力の招集をはかるが、遅きに失した感が強い。賀茂社の神主賀茂経久(つねひさ)が応じた以外は概して出兵に消極的であり、京方軍団の増派はできなかった(宮田敬三氏による)。

上皇方は京都の最終防衛ラインを琶湖南岸の瀬田から宇治川にかけて設定したが、鎌倉方の大軍によって突破され、6月半ばに京都はあえなく占領されてしまう。

後鳥羽上皇は院御所に寵もり、首都決戦を望む藤原秀康や三浦胤義、尾張源氏の山田重忠らとの接触を遮断した。知天の君が東国の武装集団にはじめて敗れた瞬間であった。

▶︎東西内戦の処理

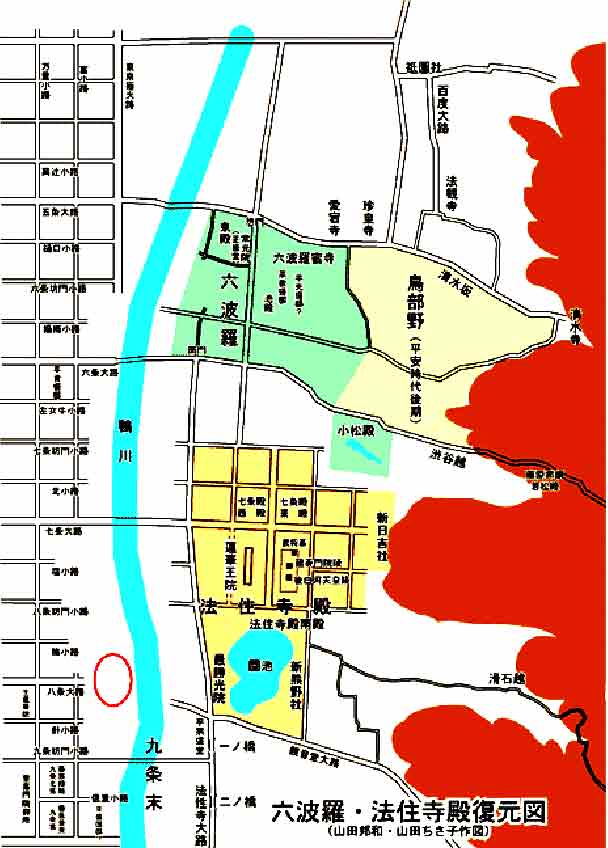

京都には上洛軍の北条泰時と時房が京都守護にかわり駐在することとなった。朝廷との折衝、京都の治安推持、そして西国御家人に絡む訴訟への対応などにあたる六波羅探題である。

ただし乱後しばらくの間、その実態は京都守護と同様に、六波羅に駐在した北条氏の家政組織にすぎない。三浦義村が乱後の京都にとどまり、公家政権の立て直しに奔走しているのも(野口実氏による)、政子・義時と連携する幕府宿老の立場に加えて、舅(しゅうと・夫または妻の父)として泰時を後見していたのであろう。

後鳥羽ら三上皇嘉府が謀反人として配流、一部を除く膨大な王家領荘園群が没収された。これにともない幕府は、かつて後鳥羽上皇が王家荘園の知行者を恣意的に交替させるなどして所領を失った公家に返付してやるなど、公家社会の要請によって地頭問題以外の所領支配や安堵(物事がうまく行って安心すること)に引っ張り出されることが多くなる。

12世紀末期の内乱後処理を参考に、乱逆の張本(事件を起こす一番もとになった者)とされる公家や武士、僧侶は六波羅に身柄が引き渡され、一部逃亡者の捜索も開始された。

張本公卿らの所領をはじめ、上皇方に参じた荘官・名主クラスの所領にいたるまで、あわせて3000ヵ所におよぶ没官領が畿内近国から西国にかけて出現し、鎌倉方に従った御家人たちに恩賞として給与されることになった。

公家政権の体制について、幕府はもちろん朝廷を存続させて院政の復元を選択する。中世の公家政権は天皇の親政ではなく、院政が常態となっていたからである。

まず後堀河天皇を即位させ、父親の守貞(もりさだ)親王(行助入道親王)を還俗させて後高倉上皇と成し、院政を開始する条件を整えた。天皇位に就いたことのない上皇に院政を行わせる異例ずくめの再建策である。しかし、内戦を捗ち抜いた幕府が治天(ちてん)の後鳥羽上皇を謀叛人と認定し、財産没収のうえ罪科に問う、という末曽有の事態がおきた以上、やむを得ない処置であった。

幕府にとっての承久の乱は、畿内近国から西国にかけて、東国を中心とする御家人たちの所領が増加し、幕府が関与せざるを得ない事柄が拡大するきっかけとなった。しかし、東国と西国を均質にあつかうことは決してしなかった。御家人の統制方法にしても、六波羅探題との裁判の管轄にしても、多少の変動はあるにせよ、東国と西国の境目は乱以前とほぼ同じラインが維持されたのである。

1275年(建治元年)、佐介時盛が上洛します。時盛はかつて17年間(1224~1242)にわたって探題南方を勤めた人物で、彼とともに引付衆であった伊賀光政・二階堂行清・町野政泰ら幕府官僚も上洛しています。これによって探題首脳部の人員が強化されました。

▶︎新たな真西ルートの開拓

では、承久の乱を通じて東国のなにが変化したのだろうか。本書では、新たな鎌倉街道が内陸部に設定されたことに着目したい。

三方に編制された上洛軍のひとつ東山道軍は、武田信光や小笠原長清といった甲斐源氏が大将軍に起用されたように、甲斐から信濃に入る点で古代の東山道とは異なる。そもそも12世紀の東西交通では、北関東の東山道と東海地方の東海道を組み合わせた陸路が使われており、甲斐と信濃を結ぶルートは東西交通の幹線道路ではなかった。

甲斐は駿河と富士川流域を介した密接な交流があり、駿河を東西に通過する海道とのアクセスに優れている。頼朝以降の中世東海道の整備にともない、甲斐と太平洋岸の結びつきはさらに強まったはずだ。小笠原長清と弟の南部光行がそれぞれ甲斐の北端と南端にそれぞれ本拠を構えているのも、駿河と信濃を結ぶ南北交通を意識した配置であろう。

しかし、和田合戦の結果、武蔵東部や相模西部に盤裾していた横山覚や土屋寛が没落し、甲斐源氏も甲斐国東端の都留郡に進出する足場ができると、甲斐と相模をつなぐルートの整備を可能にする条件が整った。甲斐の背後に広がる信濃に小笠原長清が国司となって勢力をのばし、また北条義時が比企氏の乱後に守護となって信濃の掌握に乗り出したことも、鎌倉と甲斐を結ぶ陸路の需要をますます高めたであろう。

このような観点から、承久の乱後に鎌倉方が捕縛した乱逆張本公卿たちの鎌倉護送をみてみると、興味深い事実が浮かび上がってくる。

▶︎乱逆公卿の護送と殺害

まず、畿内周辺に配流となったなどを除き、鎌倉に連行された公卿たちの末路を『吾妻鏡』の記載順に確認してみよう。

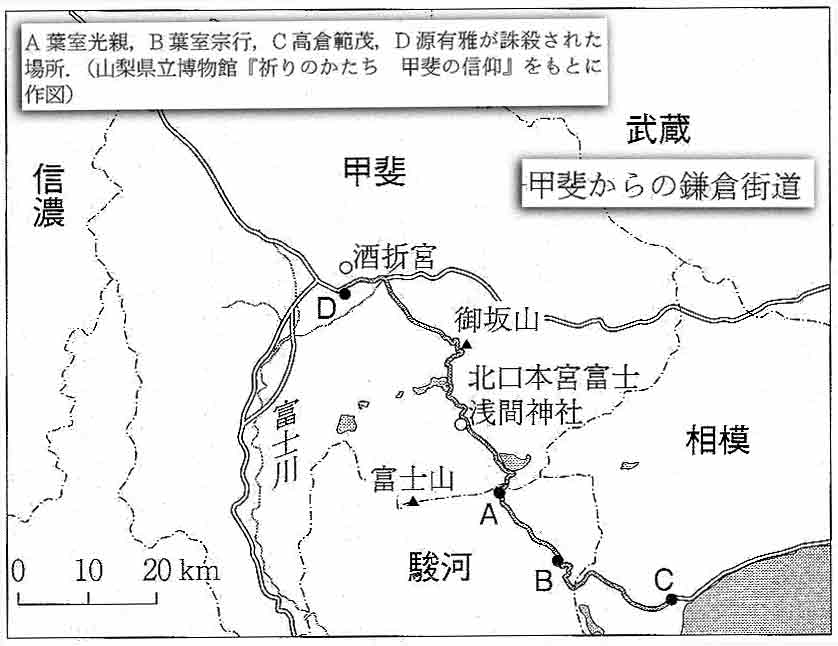

一条信能は遠山景朝が美濃国岩村(現在の岐阜県恵那村岩村)で斬首。ここは江儀遠山荘で景朝の名字の地である。葉室光軸桝は駿河の車坂宿を」経て寵小牧峠(現在の山梨県南都留郡山中潮村と静岡県駿東郡小山町の境界)で武田信光が課殺した。葉室宗行は小山朝長にともなわれて遠江国の菊河宿、駿河国の浮島原と黄瀬川宿を過ぎ、駿河と相模の国境に近い藍沢麻(現在の静岡県御殿場市藍沢)で殺された。高倉範茂は北条朝時の手で足柄山麓の早川(現在の神奈川県足柄下郡から小田原市)に沈められ、源有雅は小笠原長清が甲斐の稲積荘小瀬村(現在の山梨県甲府市小瀬)で殺害している。なお、坊門忠信は千葉介胤頼が預かって護送していたが、亡き実朝の妻、西八条禅尼の兄であった縁から遠江国舞沢(現在の静岡県浜松市西区)で赦され帰京した。

それぞれ有力御家人に護送されて、近江から美濃に入ったところで、一条信能は遠山氏の本領がある旧東山道ルートに進み、残る五名はそのまま海道沿いを連行された。そのなかで、とくに注目されるのは、葉室光親・源有雅・葉室宗行をそれぞれ護送する武田信光・小笠原長清と小山朝長の動きである。

武田信光は駿河の車坂宿で鎌倉からの謀殺指示を受けると、そこから北上して西北へカーブし、甲斐盆地に向かう籠坂峠に着いた。同族の小笠原長清も同じルートをさらに進んで甲府盆地に入ったのであろう。車坂宿は黄瀬河宿と2kmも離れていないが、その黄瀬河宿から小山朝長は同じく黄瀬川を北上して、藍沢に到達している。

▶︎もうひとつの鎌倉街道

これらの三者がたどったルートは、古代東海道の甲斐路にほとんど一致しており、とくに甲府盆地から藍沢原まではのちに「鎌倉往還」とも呼ばれた。いわば中世東海道の枝道としての鎌倉街道である。そして、この道筋は、前月に同じ武田信光・小笠原長清・小山朝長らが東山道軍の大将軍として御家人たちを動員しながら西に向かった進軍コースとも重なる部分が少なくないはずだ。

甲斐国内でこのルート上に位置する北口本宮富士浅間神社の東宮本殿は、承久の乱後の貞応2年(1223)に北条義時が創建したとの由緒をもつ。この社地にはもともと諏訪神社が勧請(かんじょう・神仏の来臨を願うこと)されており、信濃の諏訪社を支配下においた北条義時による新しい鎌倉街道整備の一環に位置づけられよう。

やや考証がましくなったが、承久の乱にともなう大軍勢の往来は、古代東海道の甲斐路を利用する新たな鎌倉街道を整備する契機になったと考えられる。とくに乱逆公卿たちの斬首が点々と行われることで、鎌倉方にとっての「凱旋」道路としても、深く記憶されることとなったに違いない。

承久の乱という東西間の軍事行動を通じて、鎌倉を極とする東国の新たな陸路が、またひとつ創り出された。

▶︎伊賀氏の変

承久の乱後の幕政は、三寅(みとら)を後見する尼御台所北条政子と執権北条義時の覇権が確立し、それを三浦氏がささえる体制に落ち着くかに思われた。その矢先、貞応3年に義時が急死すると、義時後家の実家伊賀氏が鎌倉に留住する公家の一条実雅を将軍に担いで、外孫の北条政村を執権に擁立する動きをみせた。伊賀氏を束ねる光宗は政所執事の要職にあり、幕府中枢部の権力闘争が再燃しかかる。

しかし、北条政子は京都の六波羅から泰時(義時の嫡子)をすぐさま鎌倉へ呼び戻し、執権の座に据えた。伊賀光宗らが処分されたことはいうまでもなく、光宗からの50ヵ所をこえる没収所領は北条氏以下の幕府有力者内で再配分された。そもそも事件は政子の挑発によるもので、義時後家を含めた伊賀氏の排除が目的だったとの見方もある。た伊賀氏の排除が目的だったとの見方もある。

北条政村は罪科に問われず北条氏一門の有力な庶家を立て、泰時以降の北条氏嫡流(得宗家という)を補佐する役割を担う。同じく義時庶子(しょし・本妻以外の女性から生まれた子)の朝時も鎌倉名越(なごえ・地名)の時政邸を継承して名越北条氏の基礎をつくるが、この系列は得宗家に比肩しうる対抗勢力となっていく。

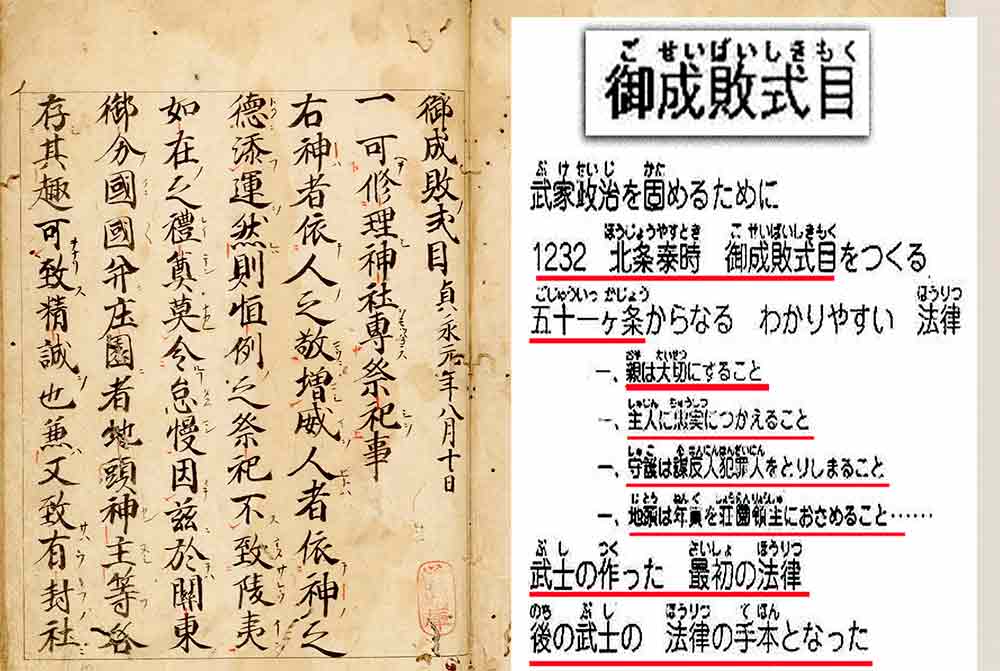

▶︎尼将軍政子

泰時がのちに中心となって制定する『御成敗式目』には、頼朝から実朝の将軍期と同様に、政子の時代に行われた新恩の所領給与を裁判で蒸し返すことはできない、と規定した条文がある。このことから、三寅の後見としての政子を事実上の将軍とみなす意見もある。後世の記録には、歴代の将軍に政子を位置づけているものも少なくない。

政子は建保6年(1228)に従二位の位階を授けられて以後、御家人や公家社会の人びとからも「(禅定)二位殿」「二位家」「二位尼」などと称された。その政子が承久の乱後、執権義時の署判する判決文や所領安堵の公文書と一緒に、御家人たちへ書状を出していたてとがわかっている。

もらった側は幕府の公文書と同様に、むしろそれ以上に「二位殿」政子の書状を「御書」として大切にした。実物は現存しないが、鎌倉時代の信頼できる史料にしばしば引用されているケースがあり、そこから政子書状の形式や文面の一部を知ることができる。

政子が自筆で認めることもあれば、政所の職員に意志を伝達させる場合(これを奉書という)もある。後者の一例をみてみよう。

故土肥か子共孫共に譲て有覧所とも、其ままにこそは面々に沙汰し候はめ、何事にかとかくの儀 は候へき、如何にもく土肥か沙汰し置たらむままお可沙汰之由、各にも可披仰と伸事候云々、

出羽国秋田郡湯河沢内湊の地頭職に関する裁判の判決文(『鎌倉遺文』五四九六号)に引用されたもので、貞応元年(1222)にある御家人が「二位殿」へ訴えたところ、はどなく幕府の判決文と一緒にもらった平仮名書きの政子書状という。

公式な判決文に補足する内容(土肥氏のときと同じように沙汰せよ……)が記されていて、文末は「以上のことを(政子が)仰った」という形式で結んでいる。同様な事例は他にも確認でき、定型化されていたこともわかる。

幕府の公文書と同時に、このような平仮名交じりの「御書」が出されるのは、、北条政子の個性ではなく、源頼朝のときから行われている。頼朝も公家社会の慣例に従ったまでで、実朝にいたっては、より活発にこのような書状を京都側にも出した。

つまり政子は、頼朝以来の鎌倉殿、将軍の行うべき仕事を当然のごとく引き継ぎ、御家人たちもそれを自然の成り行きとして受け止めていたのである。その意味で、実朝暗殺後、とくに承久の乱後の政子は間違いなく鎌倉殿であり、「尼将軍」の機能を果たしていた。

嘉禄元年(1225)7月、その政子も大江広元のあとを追うように死去する。夫頼朝の急死からすでに4半世紀(1世紀の4分の1。25年)が経つ。それは源家将軍の実質的かつ最終的な幕引きを意味していた

の関東勢力図e8.jpg)