■鎌倉13人衆の真実

■鎌倉13人衆の真実

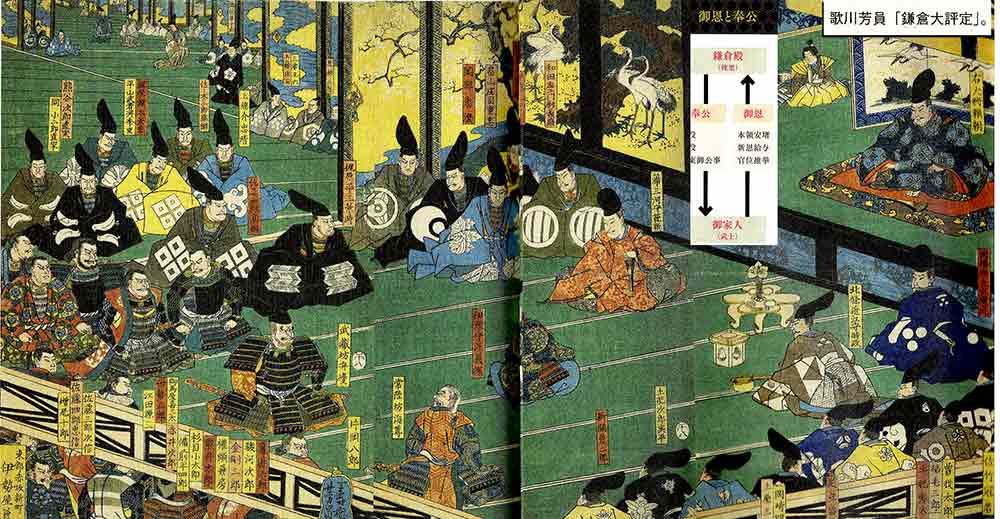

▶︎「13人衆合議制」の全て

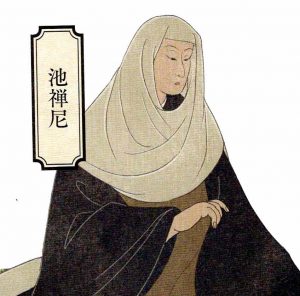

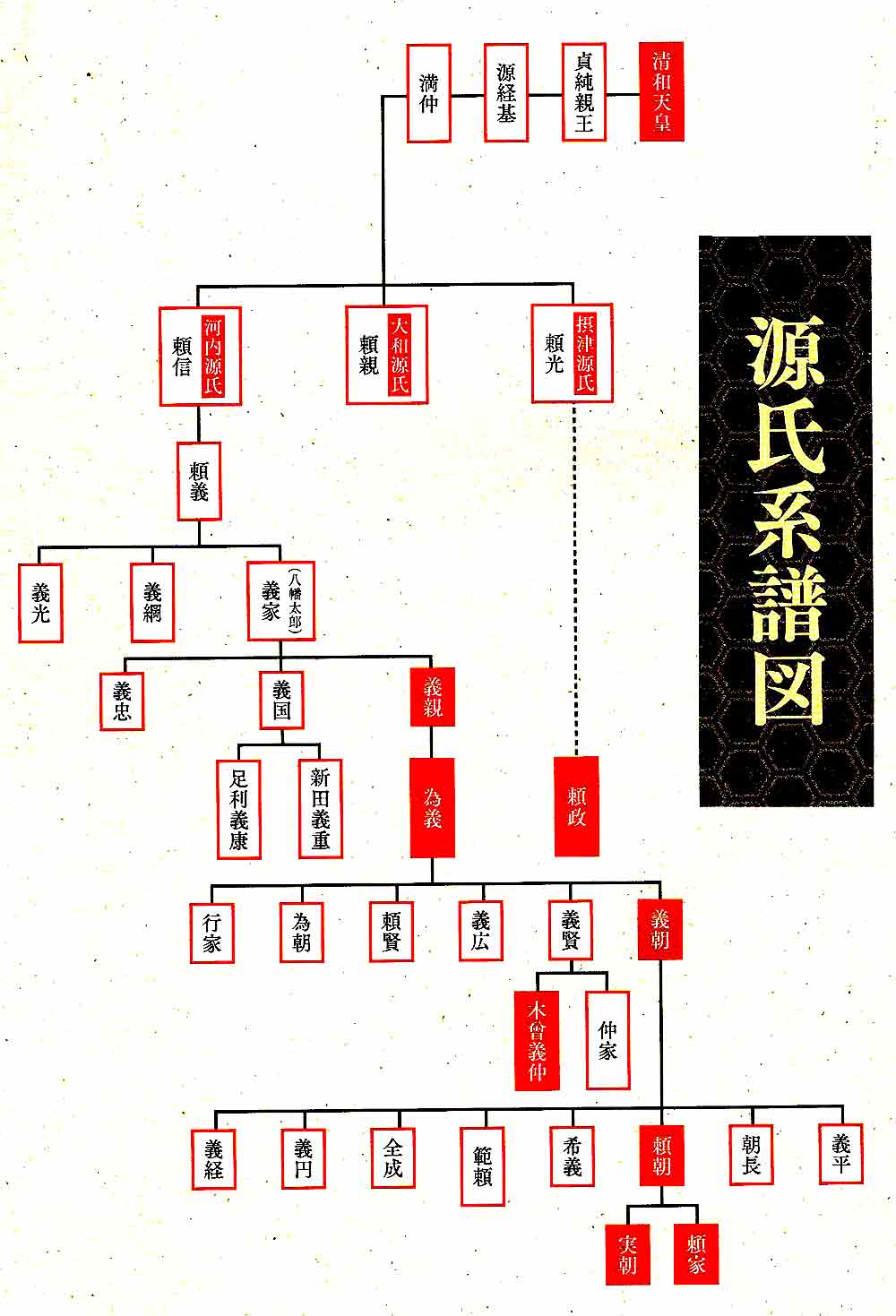

平治の乱によって敗北した源頼朝は、平清盛の継母である池禅尼(いけのぜんに)らの懇願によって命までは取られず、伊豆へと流されることとなった。伊東氏、のちに北条氏の監視下で過ごした頼朝は、平氏と対立する以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじゅ)に応じで挙兵する。東国武士を叫合し、鎌倉に「武士の、武士による、武士のための政権」を樹立。平氏を追討し、頼朝は征夷大将として名実とも武士の頂点となった。頼朝は武士の棟梁である鎌倉殿として、各地の武士たちと主従の関係で結ばれた。こうして、鎌倉殿に従う武士たちは御家人と呼ばれた。

ところが、頼朝は建久10(1199)年1月に急死してもまう。前年の落馬が原因となったとされるが、鎌倉幕府の歴史書「吾妻鏡』には建久7(1196)年から9年間、記事が丸々抜けている。頼朝の死前後の記事も簡潔化されており、さまざまな憶測が生まれた。

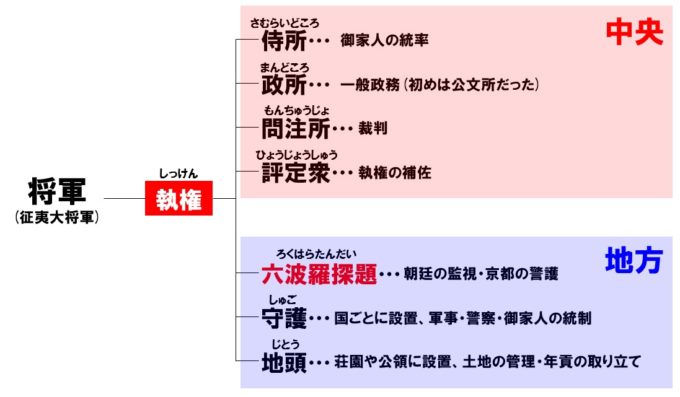

頼朝の死後、二代将軍となったのが、21歳の嫡男・源頼家だった。『吾妻鏡』には、頼家はまだ年若く将軍としても人間としても未熟で、「暗君」として描かれている。そのため、有力御家人たちは、頼家の権限を制限するために、13人の合議制を導入したのである。

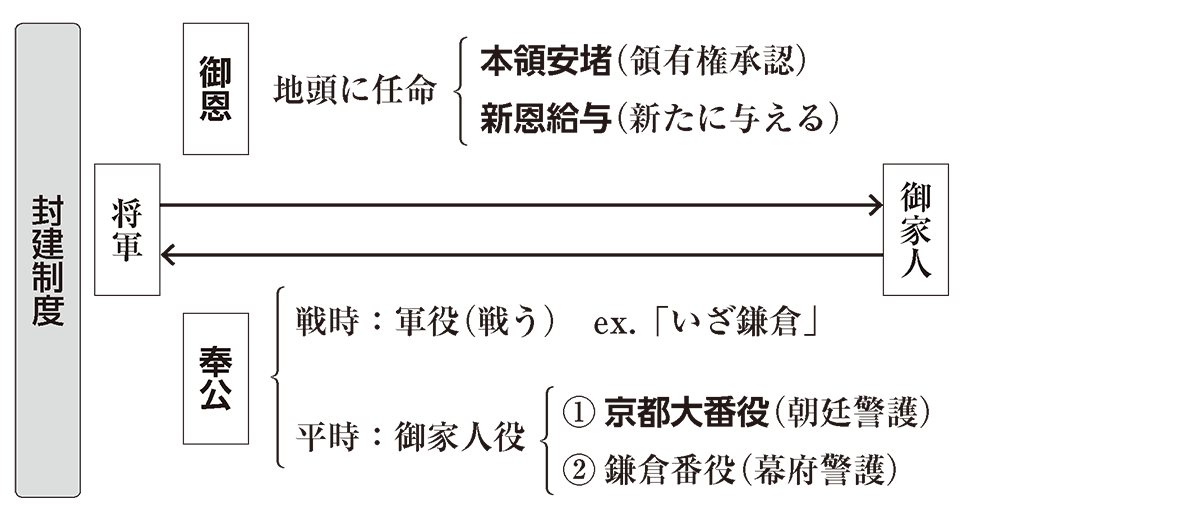

元来、鎌倉殿は御家人に対して、①所領安堵(土地の所有を保証すること)、②新思給与(恩賞を与えること)、③官位推挙(朝廷に官位授与を推薦すること)をすることで、御家人からの信頼を得る。これを「御恩」という。この御恩に対して御家人は、軍役に付くなどして応える。すなわち、「奉公」である。

こうしたことから、鎌倉殿=将軍は土地争いの裁定などを行う役割があったが、13人の合議制は、将軍である頼家がそうした裁定に直接、関与できないようにしたのである。

これにより、13人に選ばれた御家人以外が、頼家に訴訟を取り次ぐことができなくなったのだ。こうして政治の判断・決定は、有力御家人の合議で決められるようになったのである。

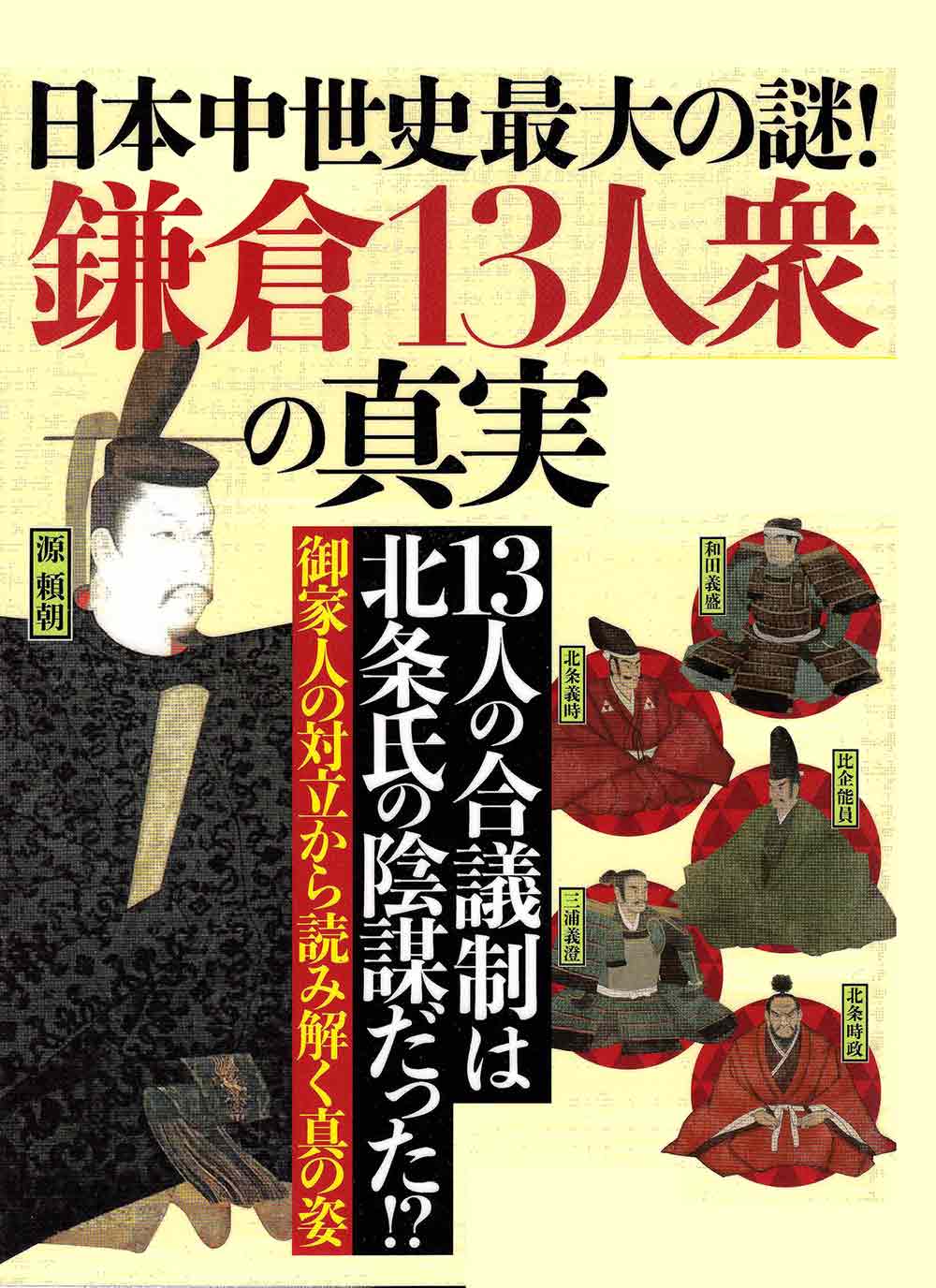

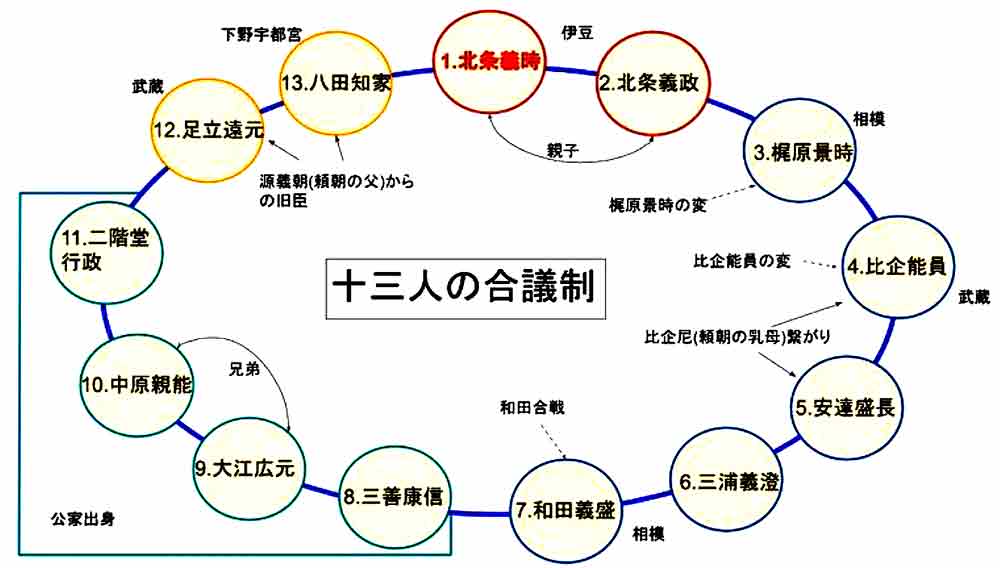

▶︎合議制メンバーはどんな顔ぶれか

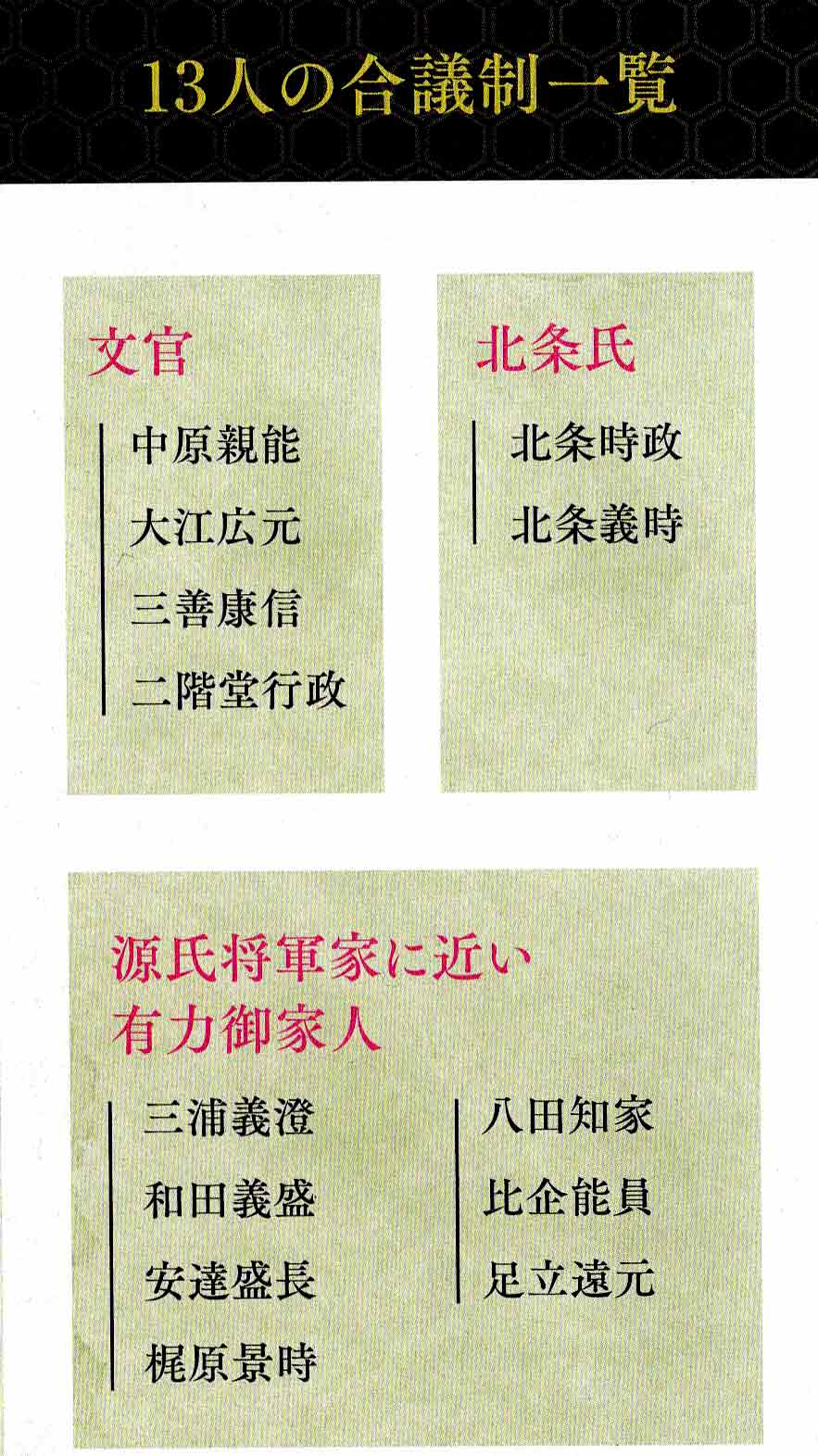

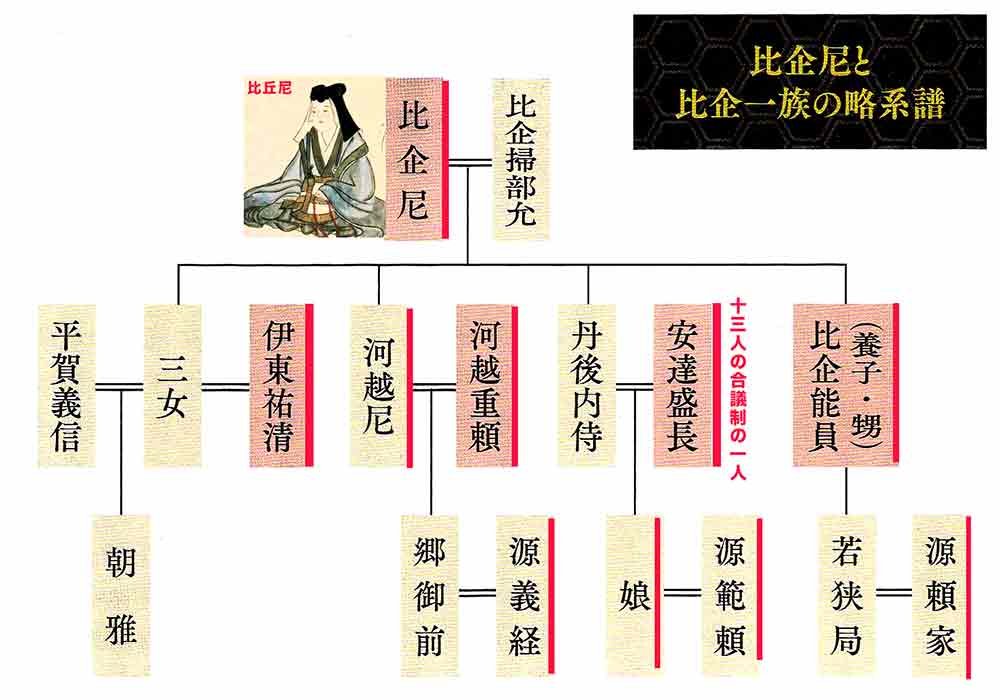

この13人の顔ぶれを見てみると、大きく分けて、①文官、②頼朝以来の有力御家人、そして③北条氏らのその他の御家人に分けられる。(図参照)。

つまり、中原親能、大江広元、三善康信、二階堂行政らは読み書きの得意な文官である。

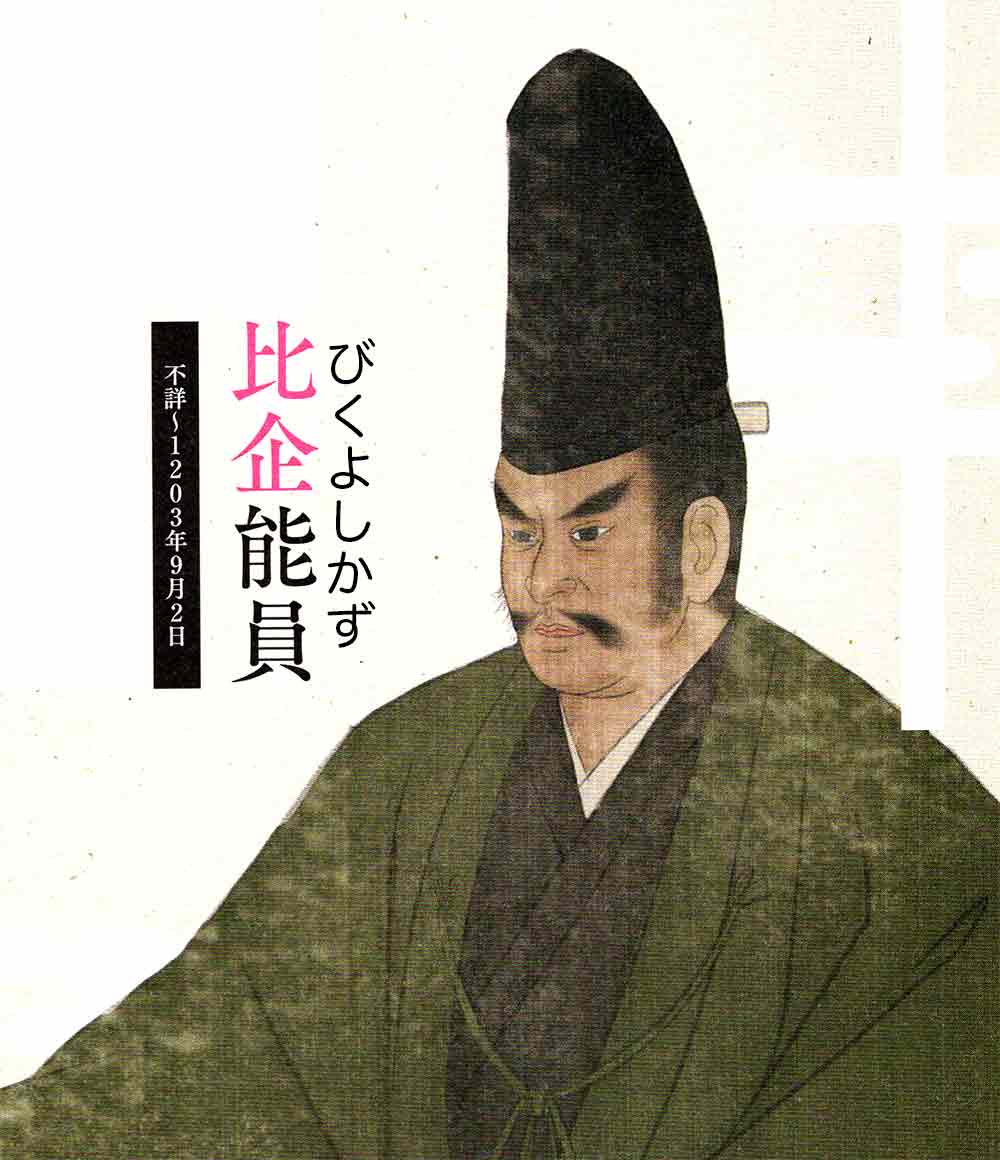

三浦義澄、八田知家、和田義盛、比企能員、安達盛長、足立遠元、梶原景時らは源氏将軍家と近しい、宿老を含む有力御家人たちである。

残るのは、唯一、父子で13人のなかに入っている、北条時政、義時という北条氏の御家人だ。

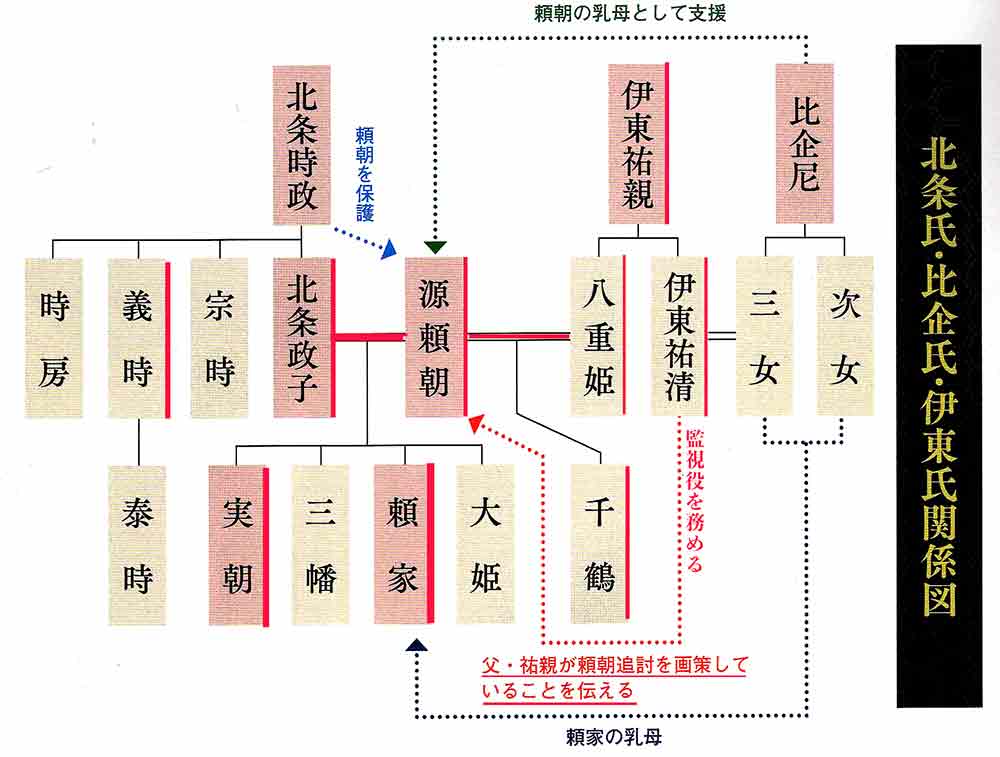

そして、頼朝、頼家の父子との関係において非常に重要な位置にあるのが、比企能員である。伊豆に配流となった頼朝を陰ながら支え続けた頼朝の乳母・比企尼の甥(のちに養子)で、娘を頼家の妻としている。いわば頼家の外戚にあたる。

また、源氏将軍家にとっては古参の宿老である梶原景時なども文武に優れた御家人であるなど、より詳しく見ていくと新たな対立構図がわかってくる。

■保元の乱

▶︎武士勢力の台頭

崇徳と後白河、上皇と天皇が争った戦いは源平の武士たちが動点された武士の世の「始まりの戦い」/だった

▶︎武士を動点した「始まりの戦い」

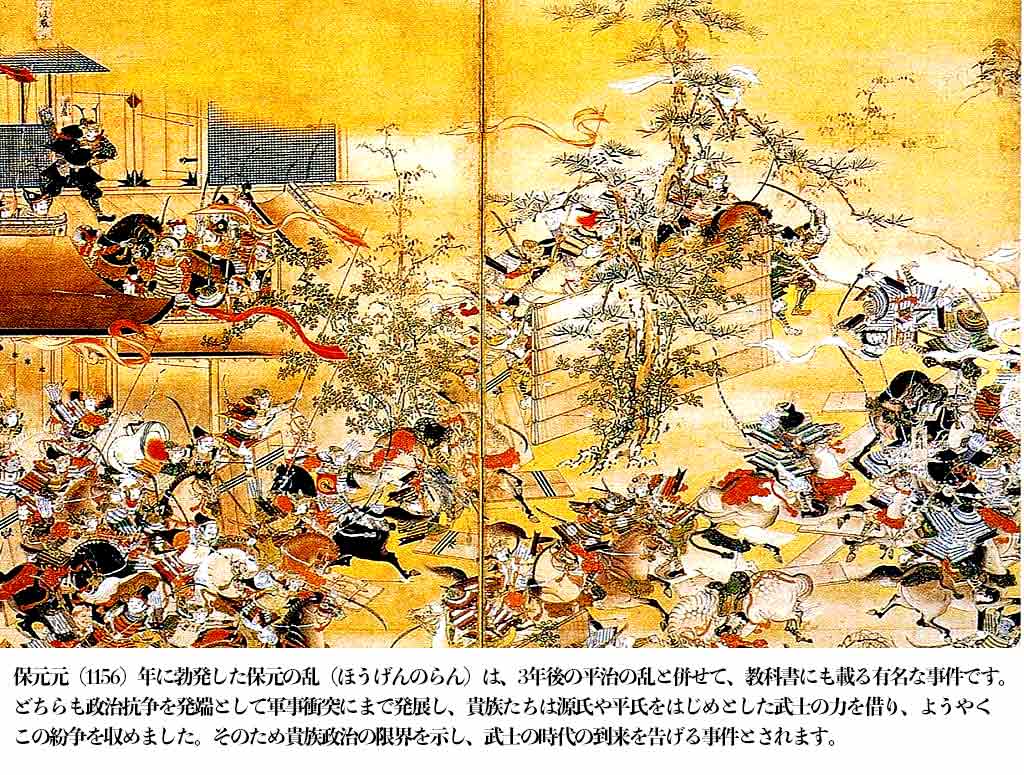

平安時代を通じて、朝廷内ではさまざまな権力抗争があったが、それが大きな軍勢を伴って武力衝突へと発展することは稀だった。その意味では、崇徳(すとく)上皇と後白河天皇の対立である保元の乱は、上皇と天皇がそれぞれ武士を動員しての大がかりな戦となった、武士の世へと移り変わる「始まりの戦い」と言っても過言ではない。

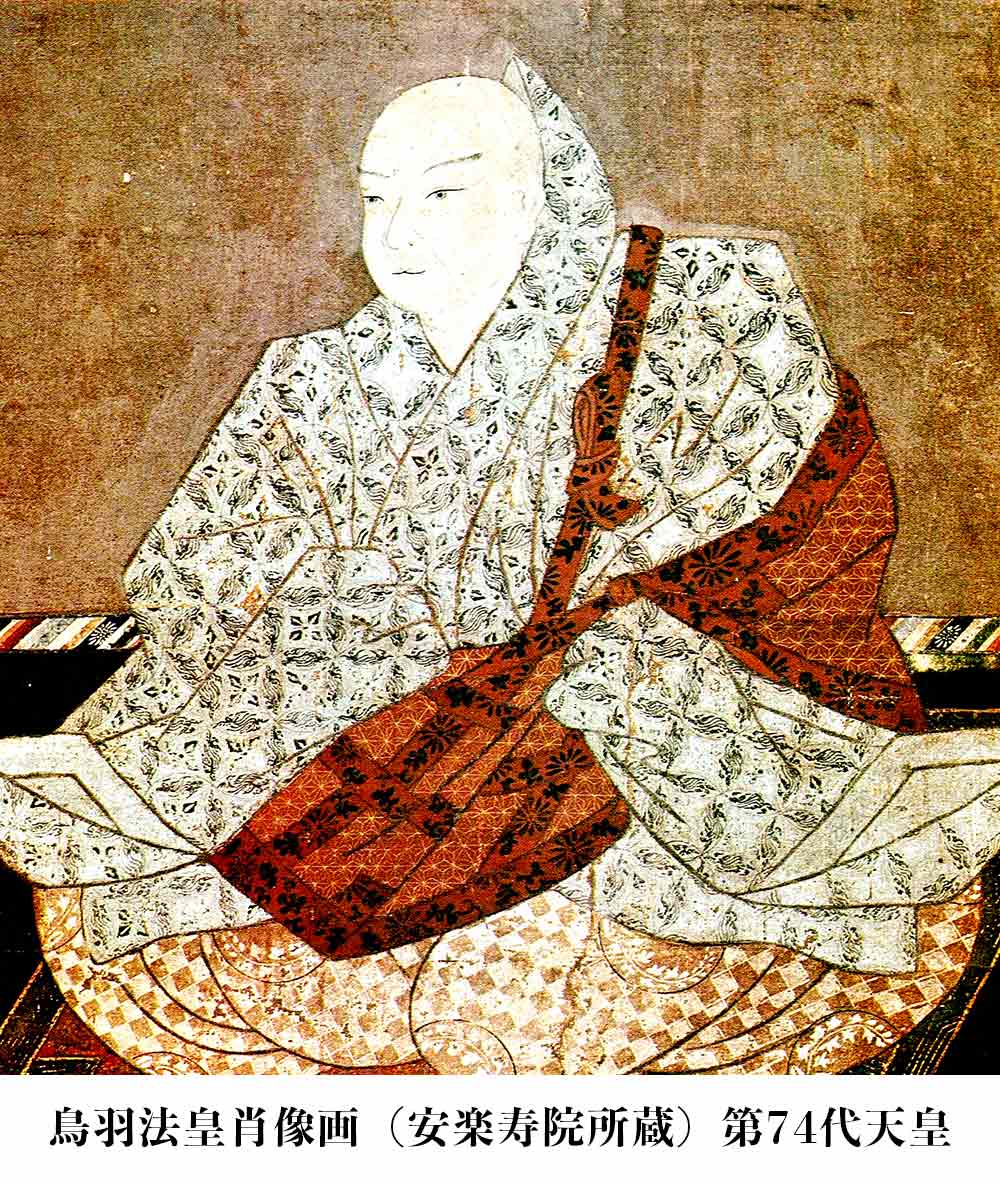

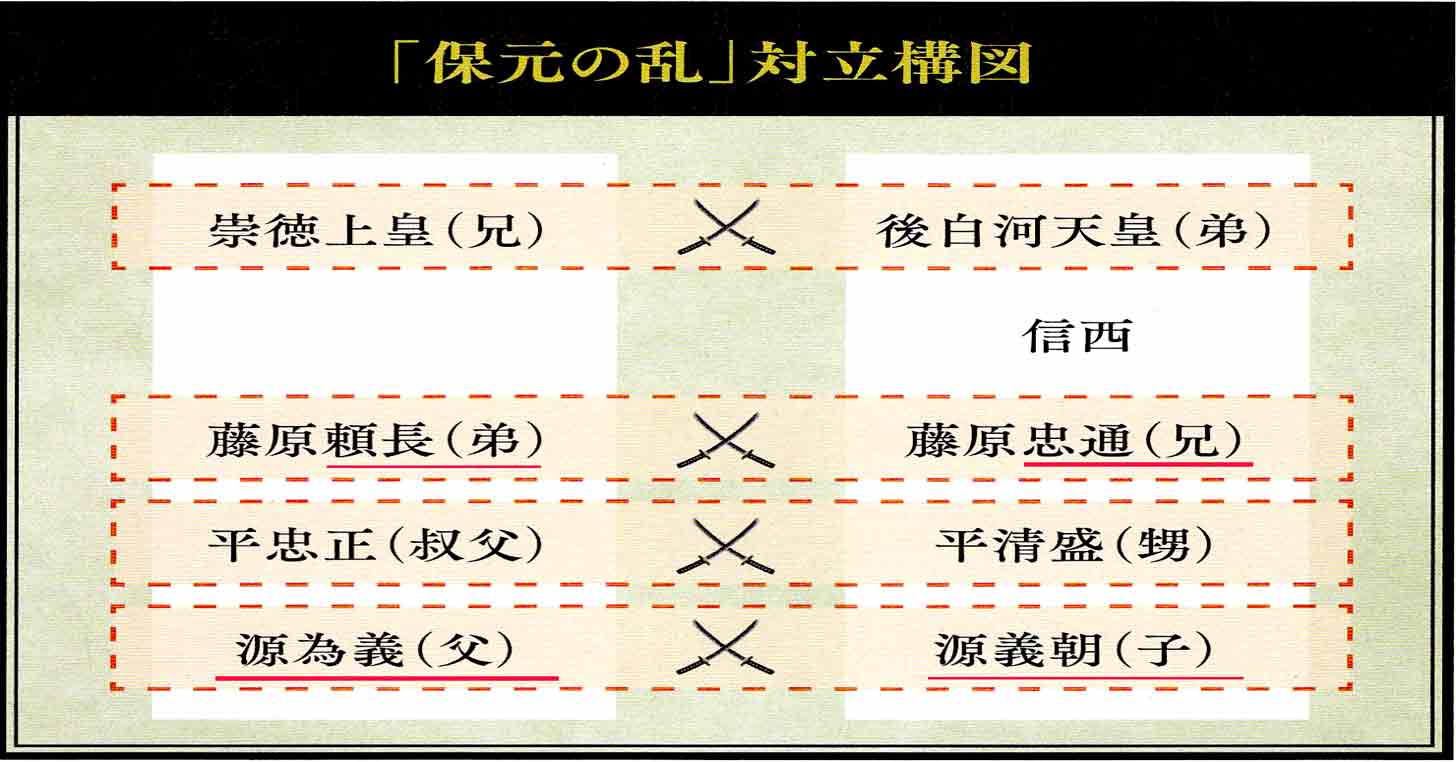

そもそも保元の乱のきっかけとなったのは、鳥羽上皇の崩御により生じた、天皇家・摂関家の実権争いだった。これを巡って、崇徳上皇と藤原頼長が反乱を起こし、後白河天皇とその乳父であった信西(しんせい・藤原通憲・みちのり)が、平清盛や源頼朝の父・源義朝らを動員してこれを鎮圧したのである。事の推移をまず迫っていこう。

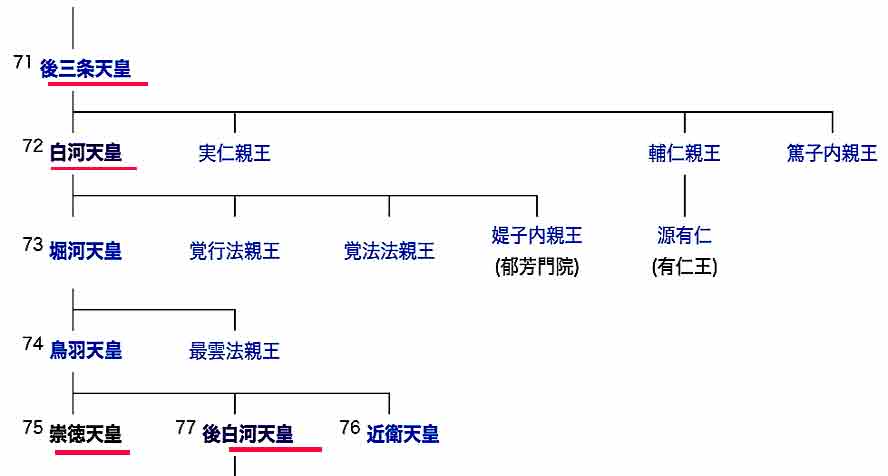

鳥羽天皇の第一皇子として生を受けた崇徳は、保安4(1123)年、鳥羽の譲位にょって、天皇に即位する。これは、治天の君として権勢をふるった鳥羽の祖父である白河上皇の意向だった。

説話集『古事談』によれば、崇徳は白河上皇と鳥羽の中宮である待賢門院時子の密通にょって生まれた子とされる。そのため、鳥羽は崇徳のことを「叔父子(自らの息子であるが、血統的には叔父にあたるため)」と呼び、冷遇した。

大治4(1129)年、その白河上皇が崩御すると、鳥羽上皇の院政が始まった。保延5(1139)年には、鳥羽上皇と美福門院得子(びふくもんいんとくし)との間に体仁(なりひと)親王が誕生。その後、鳥羽上皇は崇徳天皇に譲位を迫り、体仁親王が近衛天皇として即位した。

こうして政治の実権から外された崇徳上皇は、しかし、復権の機会を窺っていた。自らの第一皇子・重仁親王を美福門院の養子としたのである。仮に近衛天皇に後継がなかった場合、重仁(しげひと)親王が即位する可能性ができたのだ。やがて、そのチャンスが訪れたかに見えた。久寿2(1155)年、近衛天皇がわずか17歳で亡くなったのである。皇子がいなかったため、重仁親王が最も有力な候補だった。

ところが、即位したのは重仁親王ではなく、美福門院の守仁親王の即位を前提に中継ぎの天皇として、守仁親王の父で、崇徳上皇の弟・雅仁親王=後白河天皇だった。

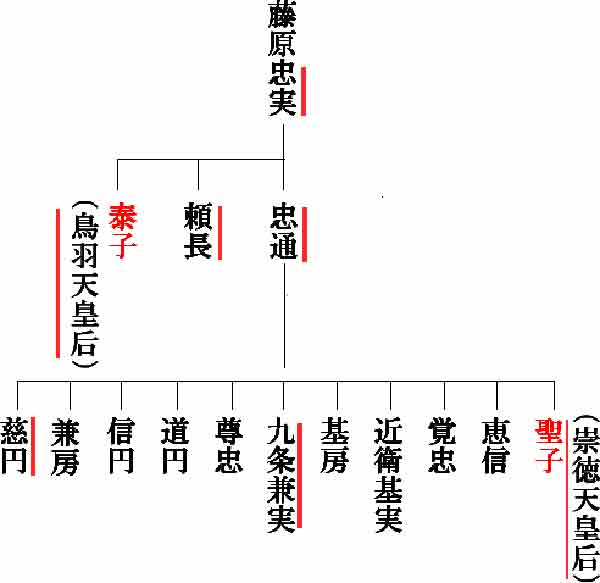

他方、藤原摂関家でも家督を巡る争いが起こった。男子にに恵まれなかった摂関家当主・藤原忠通は、弟の藤原頼長を後継として養子に迎えたのだが、その後、実子が生まれることとなる。そのため、忠通と頼長の関係に亀裂が入ったのである。

その後、頼長が養女の入内を画策したが、これを妨害するように忠通は自分の養女を推挙した。これに怒りを示したのが、忠通・頼長の父である藤原忠実だった。その結果、忠実は忠通を勘当したのである。

他方、忠通は養女の入内工作の際、美福門院に接近したことから、彼女の信任を得た。こうして、藤原摂関家のなかでも頼長と忠通の兄弟対立が鮮明となった。

▶︎兵力で圧倒した後白河天皇・信西

保元元(1156)年7月2日、鳥羽上皇が没した。すると後白河天皇は、京都の治安を守る検非違使に就いていた平基盛(平清盛の次男)や平惟繁、源義康らを招集している。すでに鳥羽上皇が危篤状態にあった頃から、後白河の側近・信西は源義朝らに後白河天皇の臨時の内裏である高松殿や、鳥羽上皇の御所・鳥羽殿の警備を命じていた。

当時の公家の日記には、鳥羽院崩御後、崇徳上皇が挙兵・反乱を起こすという噂があると記されており(『兵範記』)、失脚した崇徳上皇が武力でもって実権を勝ち取ろうと画策していたことが窺える。

崇徳上皇例の決起に集まっ叔父にあたる平忠正や平家弘ら、源氏からは源義朝の父(すなわち源頼朝の祖父)である源為義、その四男・源頼賢、八男・源為朝らだった。

これに対して、後白河天皇側は、早くから軍備を整え、平清盛、源義朝といった大きな軍勢を結集させていた。これは後白河の側近・信西の手腕によるところが大きいと思われる。

慈円の『愚管抄』によれば、崇徳側に付いた藤原頼長が、自軍の兵力の少なさに失望したという。源氏・平氏ともに一番の武将である清盛・義朝を押さえたのは後白河・信西側である。残った武士たちを集めても、圧倒的な力の差があった。

こうして、武士勢力を伴い、平氏・源氏ともに同族同士が敵味方に分かれての合戦となった保元の乱の火蓋が切って落とされたのである。

▶︎平清盛と源義朝、白河北殿へ攻め入る

崇徳側では源為義が圧倒的な軍備の差を補うべく、夜襲を提案したが、頼長は天皇と上皇の戦いにおいてそんな卑怯なことはできないと却下している。他方、信西や義朝らも即時開戦を唱えたが、後白河天皇側に与した関白・藤原忠通は逡巡(しゅんじゅん・決心がつかず、ためらうこと)したとされる。

先述したように、すでにこの時代、京の貴族たちの間では、大規模な軍事的衝突がほとんど行われていなかったこともあり、かつ上皇に対して軍を差し向けるというのも、貴族社会のなかでは逡巡の理由となったことが予想される。貴族と武士の戦いに対する考え方の違いがよくわかると言えるだろう。清盛、義朝という大軍の味方を得て、合戦に持ち込まなくとも崇徳側を降伏させることができると考えたのだろうか。

しかし、信西がこれを押し切り、結局は白河北殿への攻撃が開始されることになった。

保元元(1156)年7月11日深夜、平清盛の軍勢300騎が二条大路を進軍。源義朝軍200騎は大炊御門大路から、源義康100騎は近衛大路から白河北殿へと進軍し、夜明け頃に攻撃が始まった。隣接する藤原家成の邸宅が焼かれたため、白河北殿に火が移り、崇徳上皇や藤原頼長らは敗走し、勝敗は決した。

▶︎武士の動員数は300人がやっと

藤原頼長は敗走中に矢に当たり絶命、崇徳上皇は讃岐への配流となり、彼の地で非業の死を遂げた。その後、崇徳上皇は御霊=怨霊となり、人々を恐れさせたと伝わる。

また、出頭した源為義をはじめとして、宗徳側に付いた武将たちは死刑に処された。平安時代初頭に起きた薬子の変以来、300年ぶりとなる死刑の執行だった。

この保元の乱では、先述したように最も多い兵を動員した平清盛で300騎であった。その後の承久の乱では『吾妻鏡』や『承久記』によれば、上洛戦に動員された武士の数をともに19万人としている。

しかし、保元の乱時の兵力数からもわかる通り、実際は有力な御家人でも300騎を動員するのがやっとのところだったと言えるだろう。

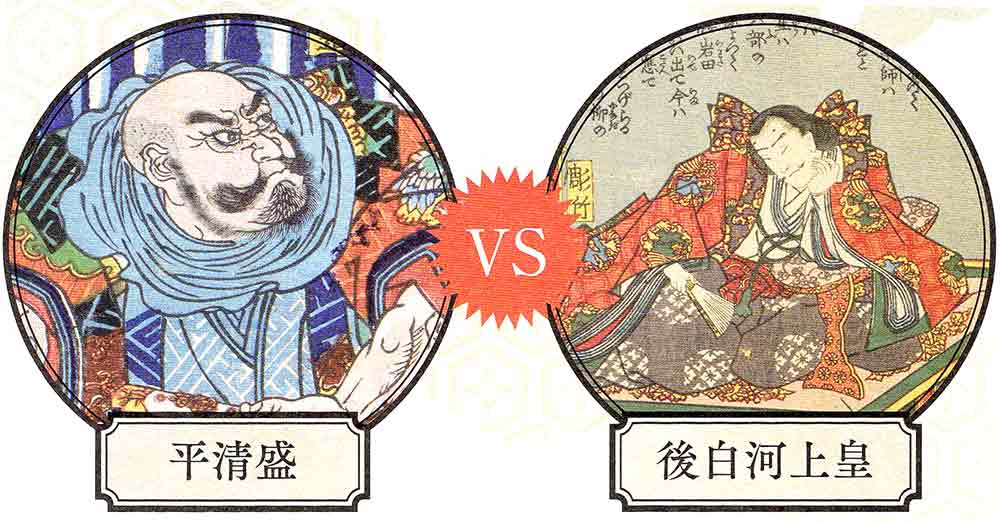

■平治の乱・・・平氏政権の成立

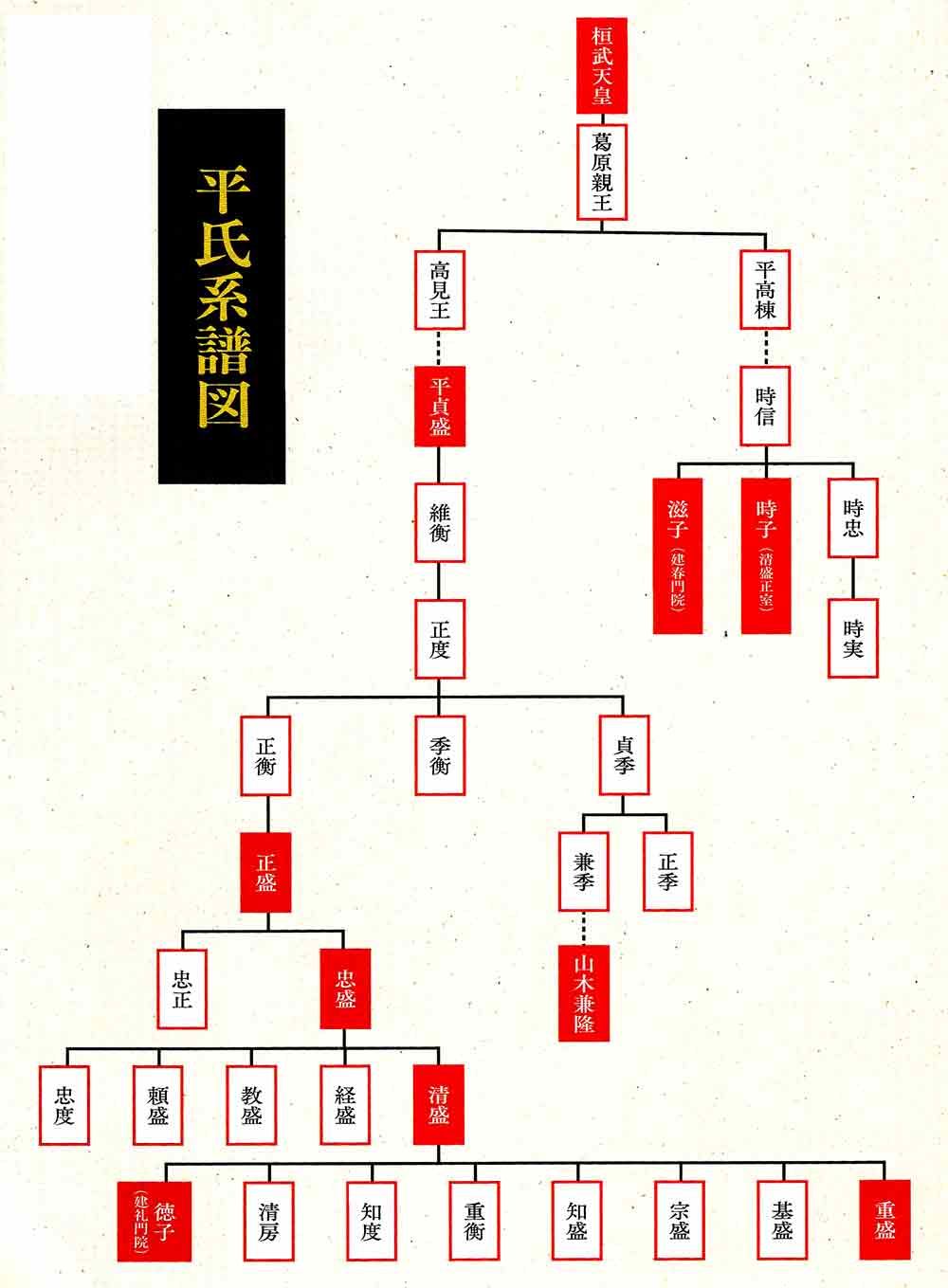

「平家でなければ人にあらず」このように称されるほとに、平清盛と平氏一門の勢力拡大に繋がった平治の乱とは何か。源氏の失脚と後白河上皇との蜜月の時代を見る。

▶︎源義朝の挙兵掴みかけた栄光

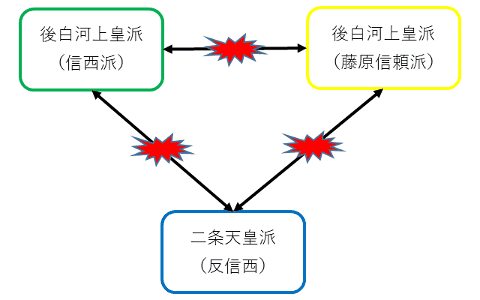

保元の乱ののち、後白河天皇は守仁親王に譲位し二条天皇に即位させると、自身は上皇として院政を開始した。政治的な実権は側近の信西が握ったが、これに反発する藤原信頼、源義朝らがクーデターを起こしたのが、平治の乱の始まりだった。

とりわけ義朝は、保元の乱において先陣を切り、最大の軍功を立てたにもかかわらず。信西が主導する論功行賞では、わずかな恩賞しか得られなかった。他方で、平清盛をはじめとする平氏は、清盛は播磨守、弟の経盛(つねもり)は安芸守、頼盛は常陸介に任じられるなど莫大な恩賞にあずかっている。これに加えで、崇徳上皇側についた父・為義の助命を願い出たが、信西は許さず、結果、義朝は自らの手で父を処刑せざるを得なかった。慈円の『愚管抄』などは、こうした怨恨から、義朝は信西を排して政治的実権を握りたい藤原信頼と手を組み、挙兵に及んだとしている。

また、この戦いには、のちに鎌倉幕府を開く若き頼朝も父・義朝に付き従い、加わっていた。頼朝13歳の初陣であった。乱の経緯は次の通りである。

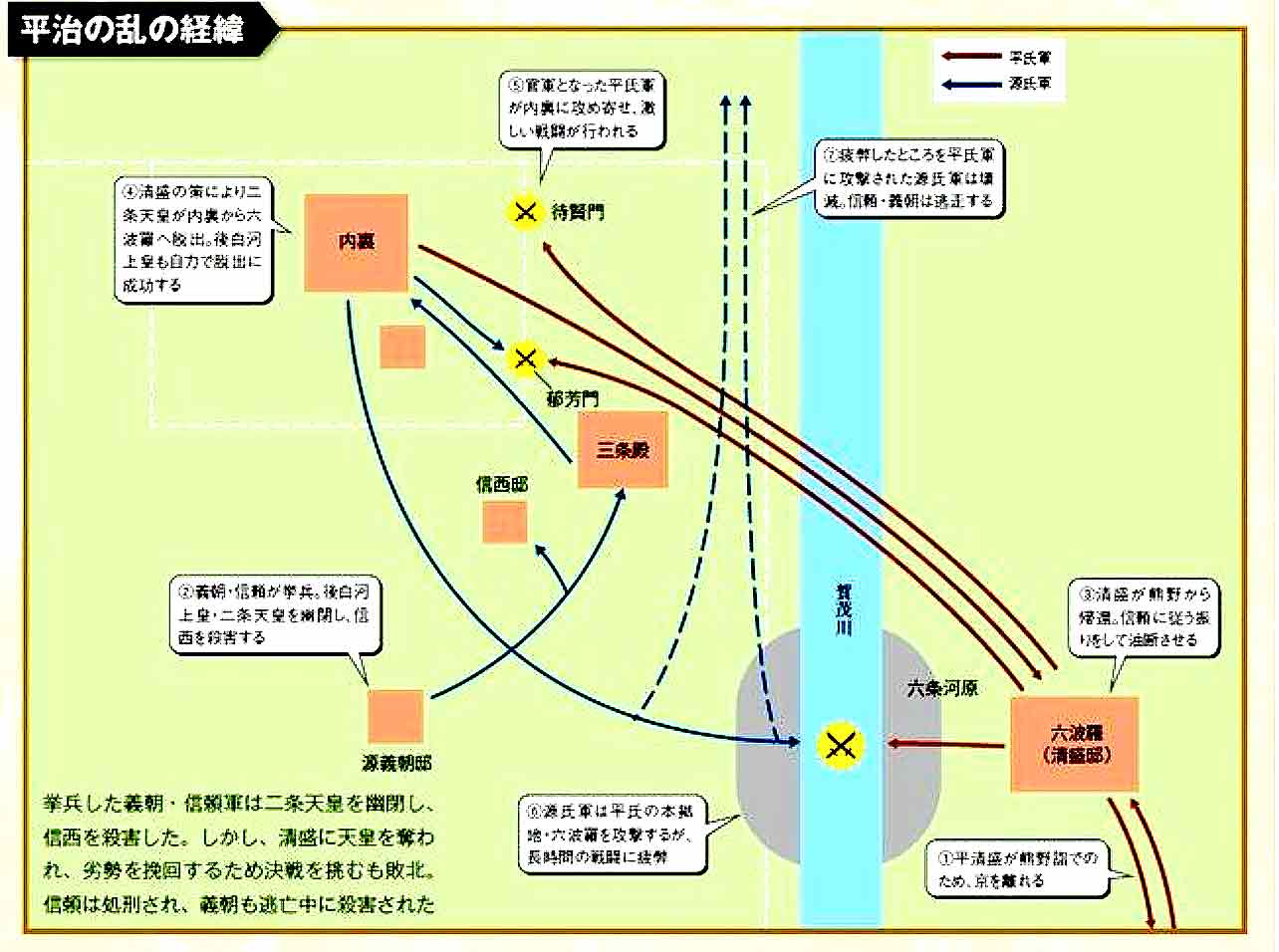

平治元(1159)年12月4日、平清盛が熊野詣に出立した。清盛不在の隙を突いて、藤原信頼、源義朝の軍勢は9日の夜半に、後白河上皇の御所三条殿を襲撃している。強大な兵力を有していた平清盛と平氏に真っ向から勝負を挑むほどの力はないと、義朝らも考えていたと思われる。

つまり、後世からすると源平の合戦のように源氏と平氏の勢力は括抗したものと考えられがちだが、この時代、平清盛と平氏の勢力のほうが圧倒的に上だったのである。

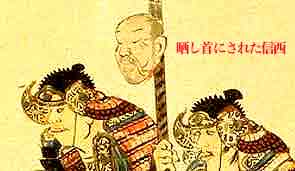

こうして、後白河上皇と二条天皇は捕らえられ、内裏で幽閉された。その後、義朝の軍勢は信西父子の屋敷を襲った。変事を察知した信西は一度は逃亡したものの、義朝の兵に追い詰められ、田原の山中で自害し、自身の遺体を埋めさせた。しかし、信西の遺体は掘り起こされ、その首は京の都に晒されたのだった。その後、信西の一族はみな、流刑に処されている。

こうして、後白河上皇と二条天皇は捕らえられ、内裏で幽閉された。その後、義朝の軍勢は信西父子の屋敷を襲った。変事を察知した信西は一度は逃亡したものの、義朝の兵に追い詰められ、田原の山中で自害し、自身の遺体を埋めさせた。しかし、信西の遺体は掘り起こされ、その首は京の都に晒されたのだった。その後、信西の一族はみな、流刑に処されている。

後白河上皇・二条天皇を手中に収めた藤原信頼は、政治の実権を握り、官職の任命などを取り仕切っている。これにより、義朝は清盛が保元の乱後に就任した従四位下播磨守に、そして息子の源頼朝は従五位下右兵衛権佐に任命されている。

▶︎源義朝一族の失脚と源腰朝の伊豆配流

紀伊国田辺で、義朝らの挙兵の報を受けた平清盛は、急ぎ、京へと引き返すと、早くも同月17日に六波羅の自邸に戻った。

信頼・義朝の挙兵に加担した二条天皇の側近・藤原惟方らを味方につけ、彼らの手引きによって二条天皇を内裏から脱出させ、六波羅の自邸に移した。こうして、26日には二条天皇から信頼・義朝討伐の宣旨を得、官軍となると、ただちに信頼・義朝らが立て龍もる内裏を攻めたのである。

賊軍となった信頼・義朝側から集散する武士たちも続々と現れ、六条河原の合戦で勝敗は決した。信頼は捕らえられ斬首に処された。また、義朝は東国に逃れて再起を図ったが、尾張の内海で、長田忠致(おさだただむね)によって殺害された。

義朝の一族は、長男・義平も次男・朝長も落命していた。ただ、三男の頼朝は、生母の実家・熱田大宮司家からの助命嘆願によっで後白河上皇らが動き、また清盛の継母・池禅尼の助命によって命ばかりは取られることはなかった。ただし、その代わりに伊豆国への配流に処されている。

また、義経を含む常盤御前を母とする子供たちは、出家させることで死罪を免れたとされる。

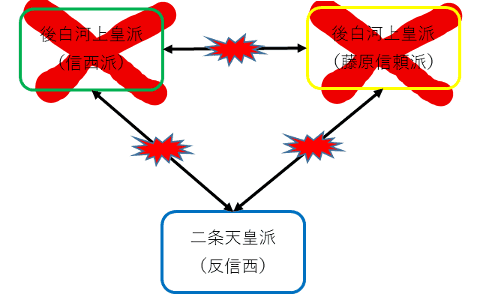

▶︎二条親政派と後白河院政派の対立

こうして平治の乱が収束すると、後白河上皇・二条天皇の二頭政治が続いた。しかし、二条親政派だった藤原惟方らは、平治の乱の翌年に失脚している。これは藤原信頼・源頼朝らの挙兵に加担しながらも裏切り、平清盛側に寝返ったことで、乱の後も政権の中心で力を振るったことから、後白河院政派からの反感を買ったからだとされる。

また、同年には同じく二条親政派だった美福門院が亡くなり、後白河院政派の勢力が増していった。

ところが、二条天皇は成長するにつれ、親政への意欲が増し、露骨に後白河上皇と対立する姿勢を示し始める。後白河上皇の側近らは、二条天皇を呪詛(じゅそ・のろうこと)したかどで配流されるなど、次第に後白河院政派の力も削がれることとなった。そもそも、「中継ぎの天皇」として即位した後白河上皇の政治力は、徐々に後退していくこととなったのである。

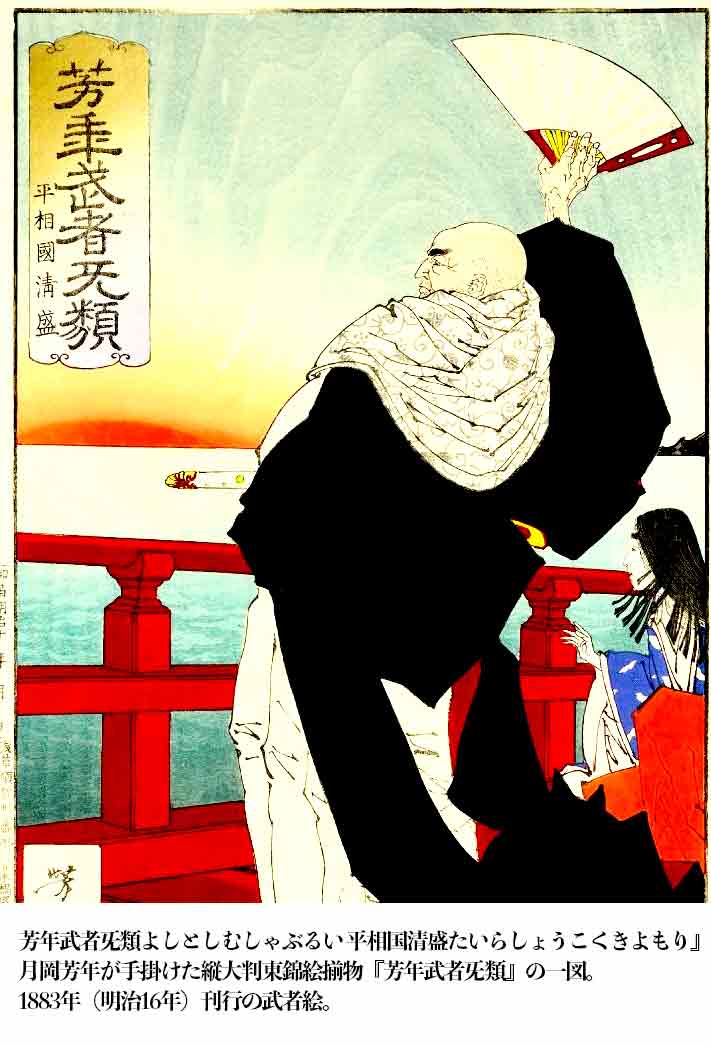

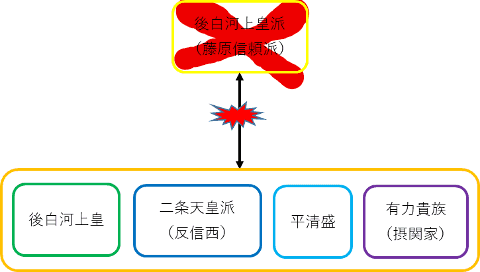

これに対し平清盛は、二条親政派・後白河院政派の問をうまく立ち回り、三十三間堂の寄進などいずれにも奉仕を怠らなかった。『愚管抄』には、清盛は「アナタコナタシケル」とある。すなわち慎重に物事を考え、天皇・上皇の双方に仕えたという意味だ。

▶︎栄華を極める平清盛と平氏一門

その後、永万元(1165)年に二条天皇が急逝すると、後白河上皇は院政の確立を目指して動き始めた。

信西の首が市中晒しにされた顛末を描く『平治物語絵巻』第2軸「信西巻」より抜粋

信西の首が市中晒しにされた顛末を描く『平治物語絵巻』第2軸「信西巻」より抜粋

二条天皇は死の直前にあくまでも親政の存続のため、自身の皇子に譲位し、六条天皇を即位させていた。ところが、年若い六条天皇の後見人・藤原基実もまた二条天皇の死去の翌年に亡くなり、結果、、六条天皇の祖父である後白河上皇が政務を執ることとなったのである。

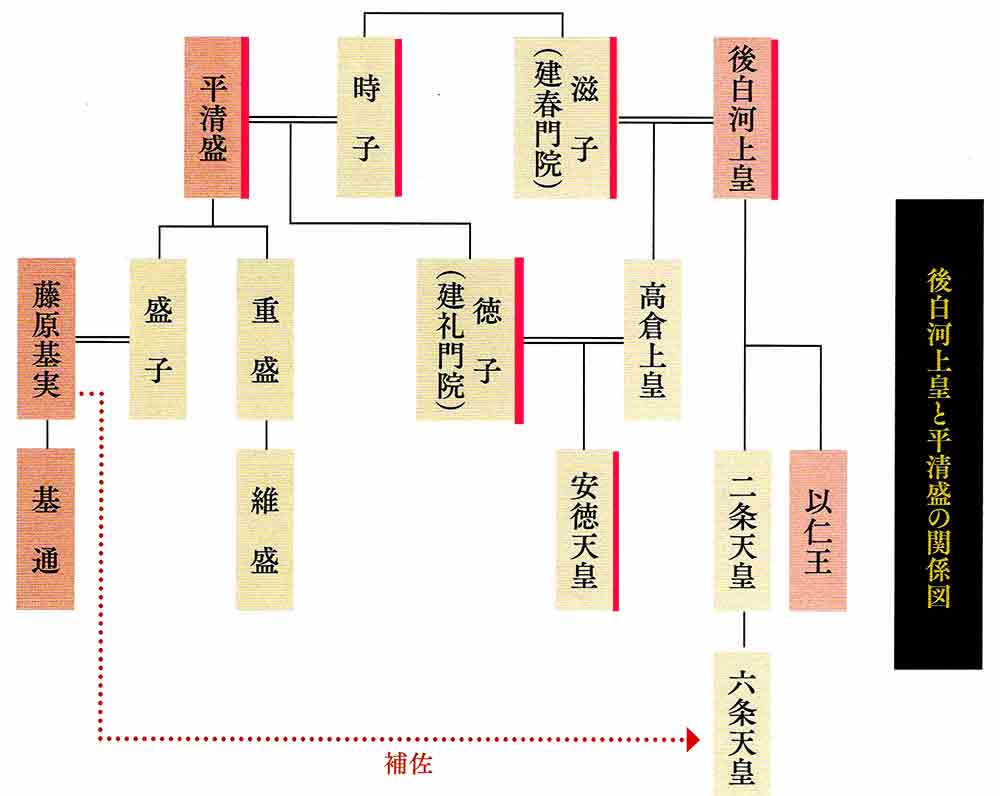

後白河上皇は、平慈子(しげこ)との間に生まれた憲仁(のりひと)親王を天皇に即位させるため画策し、これに清盛も呼応した。滋子は清盛の妻・時子の妹だったため、清盛も憲仁親王の即位を望んだのである。

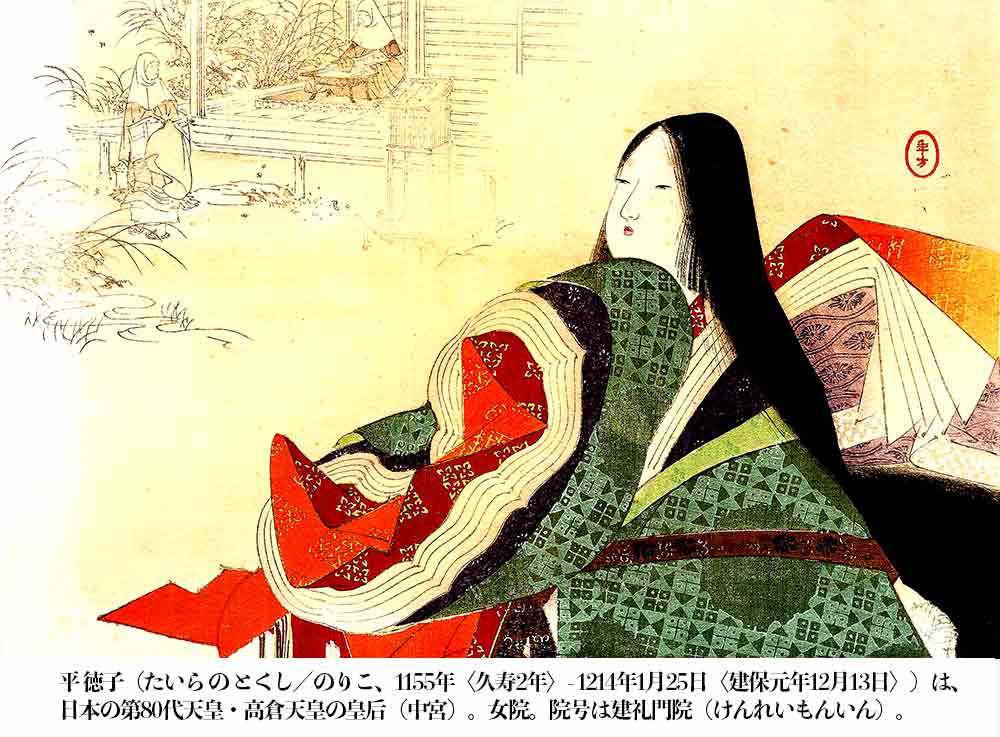

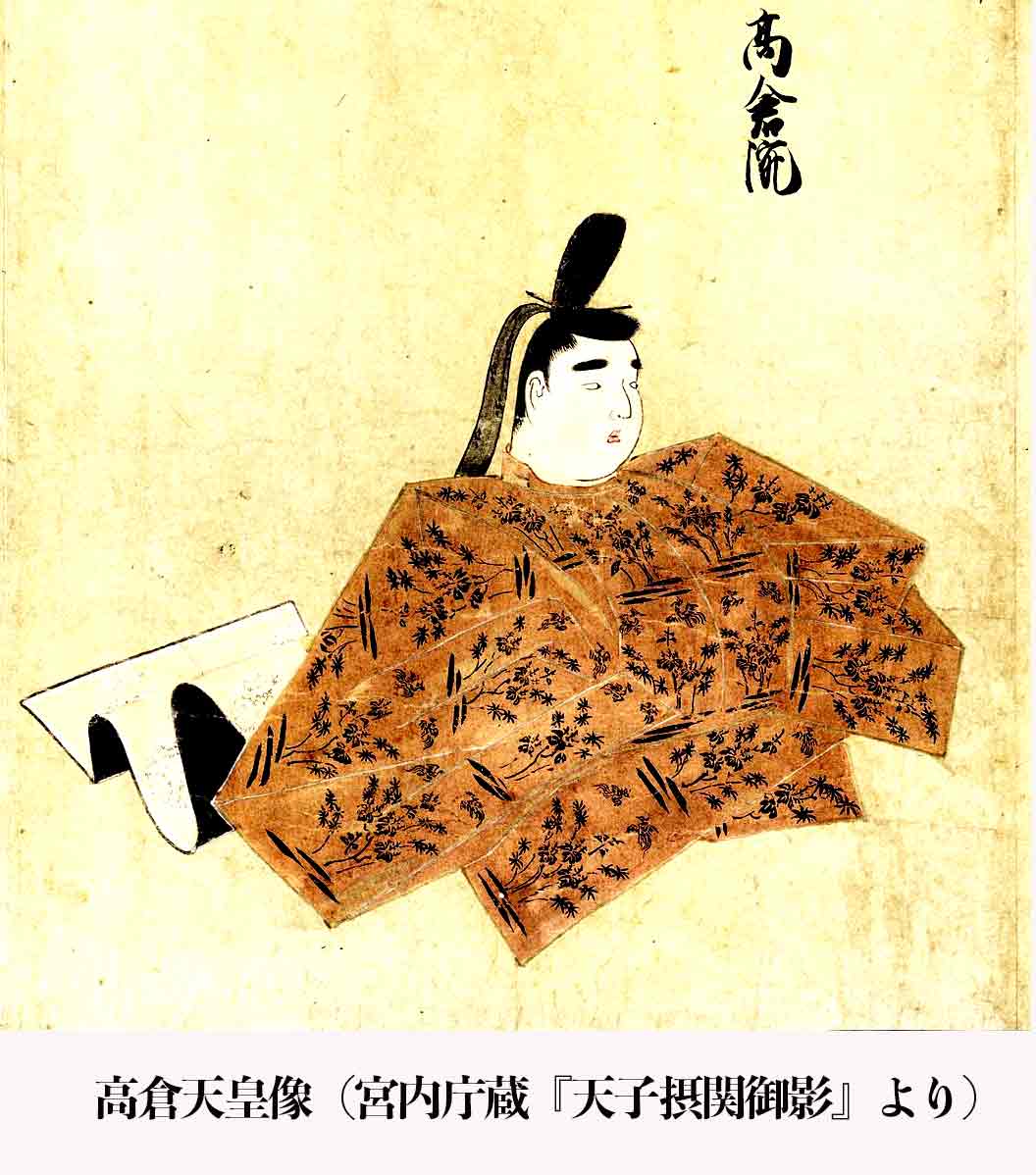

こうして後白河上皇との強調体制を強めた清盛は、仁安2(1167)年、従二位太政大臣に任命された。翌年には憲仁親王が高倉天皇として即位、承安元(1171)年には清盛の娘・徳子が高倉天皇に入内している。

天皇家の外戚として勢力を強めた平氏は、まさに全盛の時代を迎えた。

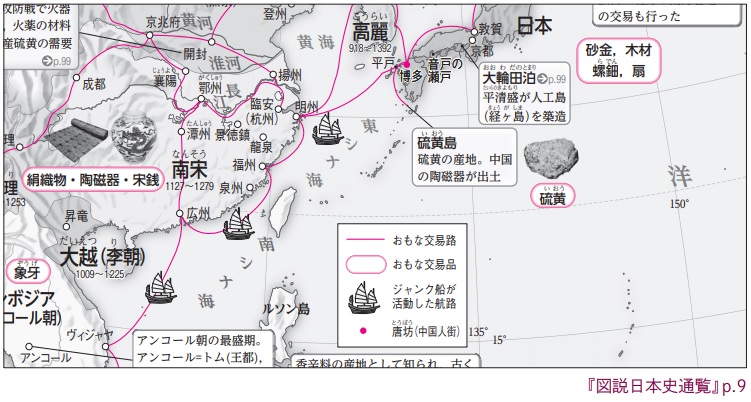

清盛は六波賂の自邸を平重盛に譲ると、摂津国福原に居を移し、瀬戸内海航路の要所である大輪田泊を修繕。本格的な日宋貿易を開始し、大量の宋銭と唐物を国内にもたらしている。

ところが、こうした平氏一門の急速な興隆が、次第に後白河上皇の側近たちの反感を買うようになっていったのである。

■源頼朝挙兵前夜

平治の乱以後、伊豆へと流された海瀬朝。以仁王の令旨に呼応して決起するまでの配流時代の腰朝の実像に迫る。

▶︎伊東祐親監視下から逃れ北条氏のもとへ

平治の乱で平清盛に敗れ、源頼朝は永暦元(1160)年3月、伊豆へと配流となった。先述した通り、本来であれば父・義朝らとともに死刑となるところを、清盛の継母・池禅尼らの嘆願によって命だけは取られることはなかった。

とはいえ、京よりも遠く離れた伊豆国は、流刑のなかでもとりわけ重い、遠流の地とされる。古くは「承和の変」において橘逸勢(たちばなのはやなり)が、「応天門の変」では大納言の伴善男(とものよしお)が、やはり同じように伊豆へと流されている。清盛としては、これだけ遠地へ流せばまず再起の芽はないと踏んだのだろう。

配流先としては、伊豆国の北条氏の領地であった蛭ケ小島がよく知られているが、当初、頼朝が配流されたのは『曽我物語』によれば、工藤祐経(すけつね)の父・祐継(すけつぐ)の所領地・久須美荘だったとされる。祐継が没したのちは、その異母弟にあたる平氏家人・伊東祐親(くどうすけちか)の監視下に置かれた。

同じく『曽我物語』が伝えるところによると、頼朝は祐親の上洛中に、祐親の三女・八重姫と密通し、千鶴という男児を1人、もうけている。

京より戻った祐親はこれに激怒し、八重姫を他家に嫁がせ、千鶴を殺してしまったという。平氏が権勢を振るう時代、敵対した源氏の棟梁の遺児である頼朝と関係を結ぶことを忌避(きひ・忌み嫌う)したと考えられる。

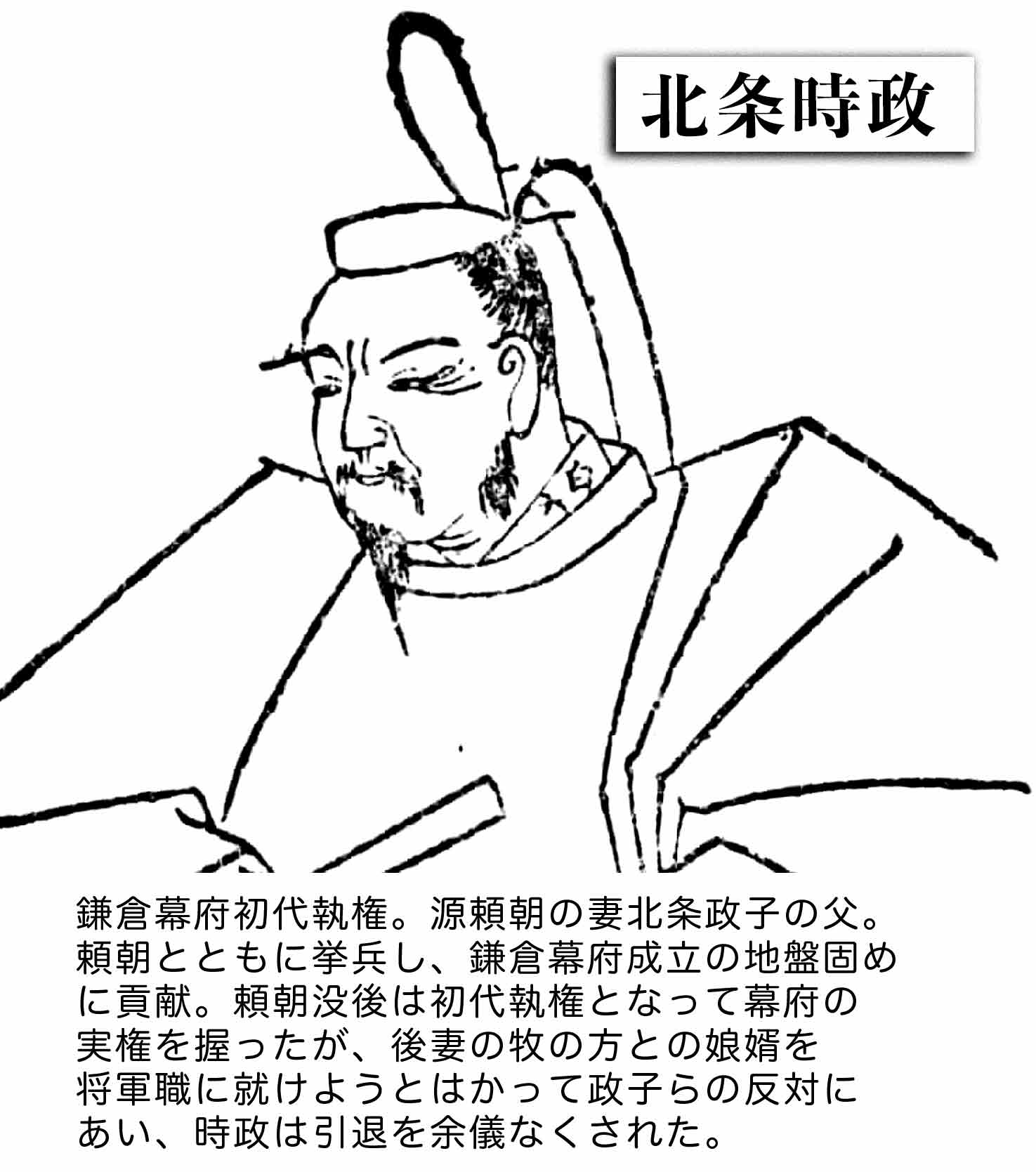

祐親は、頼朝をも亡き者にしようと目論んだが、祐親の子・祐清に救われ北条時政の庇護下に置かれることとなった。時政は祐清の烏帽子親(中世武家社会において男子が成人に達して元服の儀式を行う場合,特定の人に依頼して当人の頭に烏帽子をかぶせる役を務めてもらうのが通例とされていた)だったのである。安元元(1175)年、伊豆に下向して15年目のことだった。こうして、頼朝は生涯の妻である北条政子、そしてその最側近として自身を支える北条時政と出会うのである。

■源頼朝挙兵前夜

▶︎北条政子との結婚と北条氏の保護・支援

源頼朝は、伊東祐親のもとを逃れると、北条時政の保護下に置かれた。頼朝が蛭ケ小島に居住するようになったのは、この頃からと考えられる。

安元2(1176)年頃、時政は、頼朝を娘・政子と結婚させた。その直後には頼朝と政子の間に、長女・大姫が誕生している。鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』には、時政は当初、平氏との関係から頼朝と深い関係になることを恐れ、頼朝と政子の仲を引き裂こうと画策していたという。

しかし、その後、頼朝の挙兵を助け、石橋山の戦いでの敗走、房総半島に渡っての再決起と鎌倉入り、平氏追討から鎌倉幕府の体制確立と、常に頼朝の側近として活躍している。

北条時政は、伊豆国の在庁官人だったとされるが、当時の北条氏がそれほど勢力のある武士であったかは疑わしい。元弘3(1333)年2〜4月に下された護良親王の令旨には「伊豆国在庁時政」とある。おそらく、国衛に出仕する役人だったのだろう。 平成に入ってからの発掘で、北条氏の館のあった場所から大量の出土品と建築物の跡が発見されたことから、北条氏は大きな勢力を持っていたとする説もある。しかし、少なくとも文献上では、北条時政以前に北条氏の武士が活躍した記録は全くといって残されていない。

また、頼朝挙兵の折には、かき集められるだけの兵を集めてもわずか50〜60人といったところだった。先述した通り、一国を代表するような有力な武士であれば、300人ほどの動員力はあったと考えられる。自身の命運がかかった決死の挙兵においてもそれくらいの兵しか集められないとすると、やはりそこまで大きな勢力ではなかった可能性は高い。

いわば、時政は源氏の棟梁である頼朝に、北条氏の命運を賭けたのだった。そして、その大博打(おおばくち)に見事に勝ち、幕府のなかでも源氏将軍家の外戚として力を発揮するようになるのである。

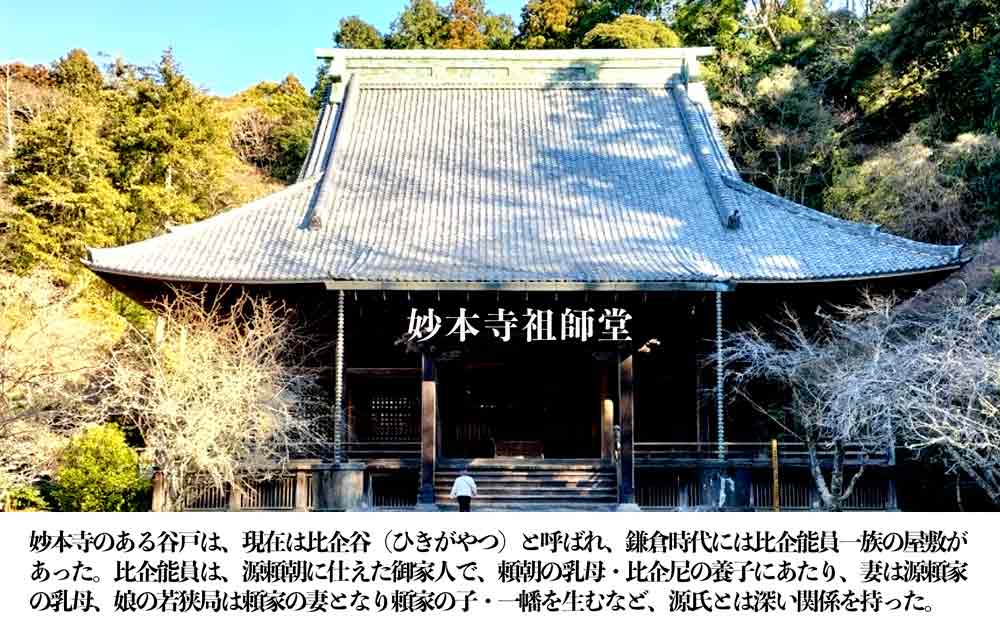

■比企尼と比企一族の庇護

頼朝の本当の一番の側近は、北条氏ではなく、比企一族だった!?

▶︎頼朝が最も信頼した一族は、比企氏だった

源頼朝が最も信頼を寄せた側近と一言えば、頼朝の正室・政子の実家である北条氏としばしば考えがちである。しかし、これは北条執権体制が確立された頃に編纂された歴史書『吾妻鏡』によって、巧妙に作られたイメージを引きずっている部分が少なくない。

とりわけ頼朝が最も信頼を寄せた一族は、鎌倉幕府の重臣中の重臣となる比企氏であった。

頼朝の助命に大きくかかわったのは、平清盛の継母・池禅尼であることばすでに先述した通りである。このように、当時、女性の地位は高く、母、乳母の発言力は非常に大きかったのである。

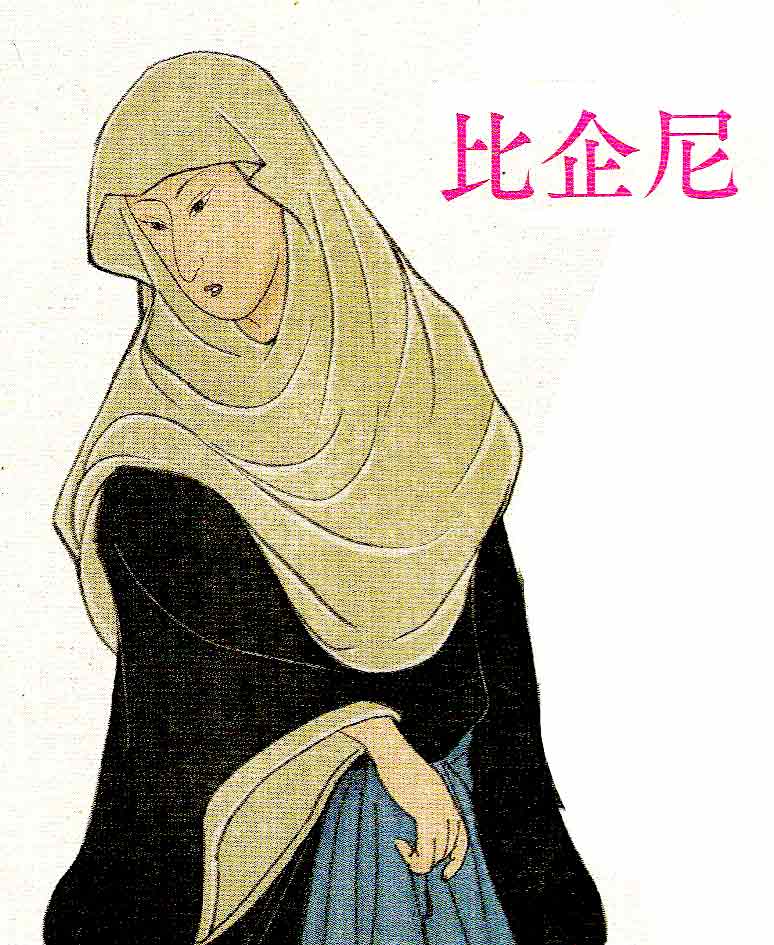

頼朝には4人の乳母がいたとされるが、その1人が武蔵国の有力武士比企氏の比企尼だった。

比企尼は、平氏に追われる身となった頼朝に変わらず愛情を注ぎ、伊豆配流に伴って、自らも京から武蔵国に戻り、支援し続けたという。平氏全盛の時代に、その敵である頼朝を支援し続けるということがいかに危険か、想像に難くない。比企尼には3人の娘があったが、それぞれの娘婿たちも、揃って頼朝を支えた。

長女の丹後内侍の夫、安達盛長は配流となった頼朝に唯一付き添った従者である。のちに13人の合議制にも名を連ねた。この2人の問に生まれた娘は、平氏追討で給大将を務める頼朝の弟・範頼の妻となっている。

.jpg)

.jpg)

t.jpg)