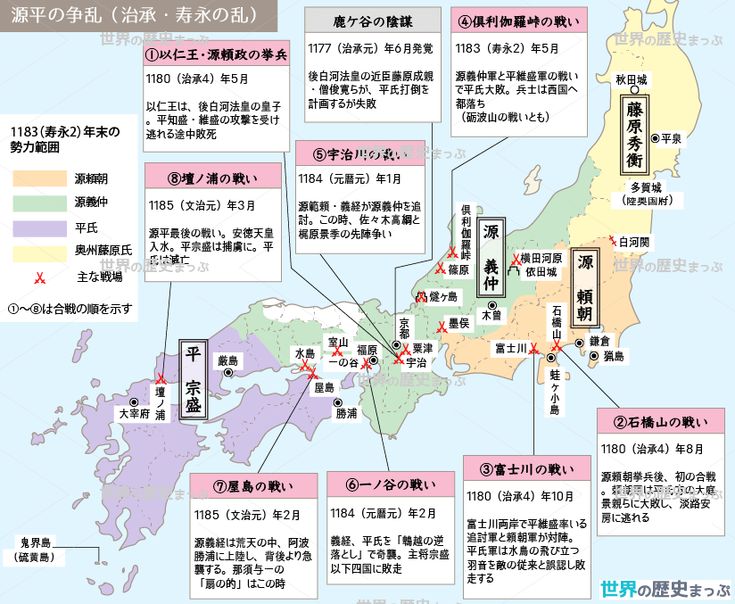

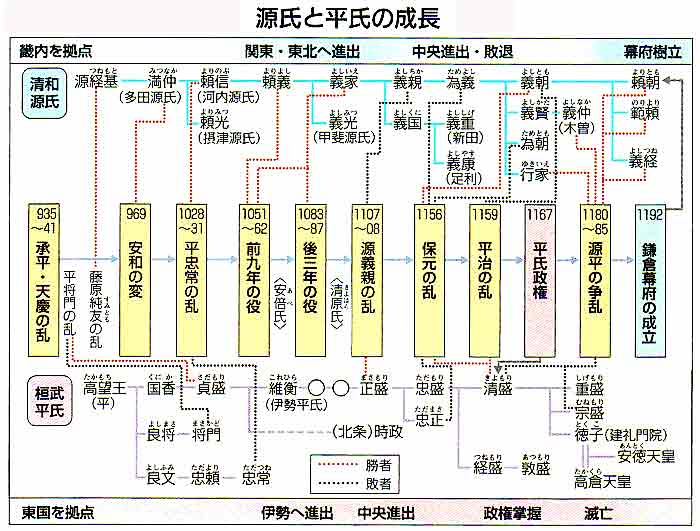

■治承・寿永の内乱

■治承・寿永の内乱

■源平合戦の始まり

東国の武士たちが独立をかけて戦った源平合戦。頼朝の挙兵から平家追討、奥州合戦までその要点をおさらいする。

▶︎治承・寿永の内乱は東国武士の独立戦争

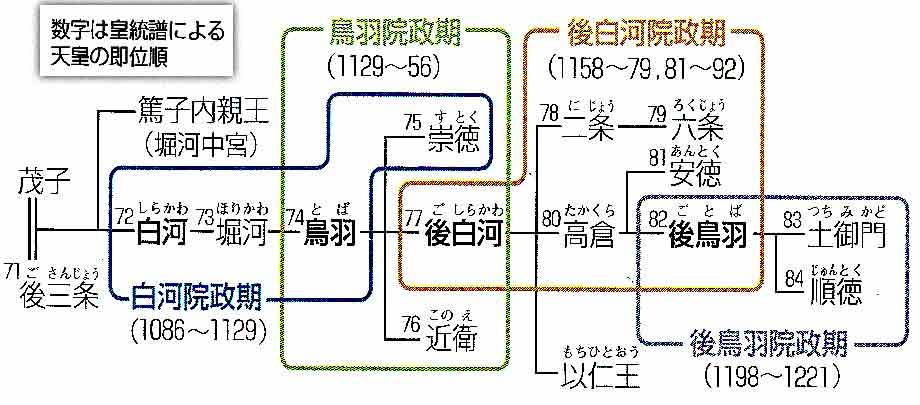

治承3年の政変による軍事クーデターによって、後白河上皇を幽閉し、政治的実権を握った平清盛と平氏に対抗したのが、後白河上皇の第三皇子・以仁王(もちひとおう)であった。鳥羽上皇と美福門院の娘である八条院の庇護を受けて、源頼政らとともに平氏追討のための決起を画策したのである。頼政は八条院に仕えており、その縁で以仁王に加勢したとされる。また『平家物語』や『吾妻鏡』では、齢にして77歳になる頼政自身が、以仁王に平氏討伐を促したとされているが、定かではない。

治承4(1180)年4月9日、以仁王(もちひとおう)は諸国の武士たちに平清盛と平氏討伐を呼びかける令旨を発している。この令旨(りょうじ・皇太子ならびに三后(太皇太后・皇太后・皇后)の命令を伝えるために出される文書)に呼応して、各地では平氏に敵対する武士たちが兵を挙げた。同月27日、伊豆の源頼朝のもとにも、叔父の源行家の手によって令旨がもたらされている。

この以仁王の挙兵に始まる治承・寿永の内乱は、平氏と源氏が雌雄(しゆう・勝敗)を決する、いわゆる源平合戦のことである。

以仁王の決起 専横を強める平清盛と平氏一門。その追討に後白河上皇の子・ 以仁王が立ち上がる。これに刺激されたのが諸国の武士たちだった。

先述したように武士として初めて太政大臣の地位まで昇りつめ、栄華を極めた清盛や平氏一門と、伊豆配流の身となった源頼朝や源氏一門との間には、同じ武士といえども、大きな差が開いていた。

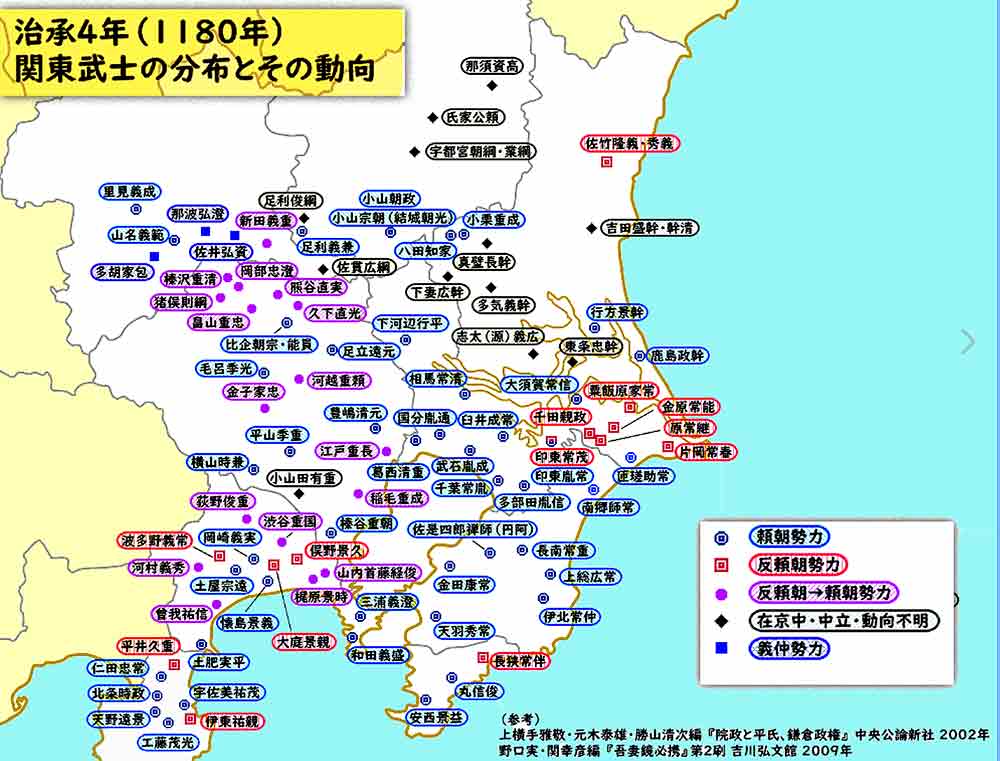

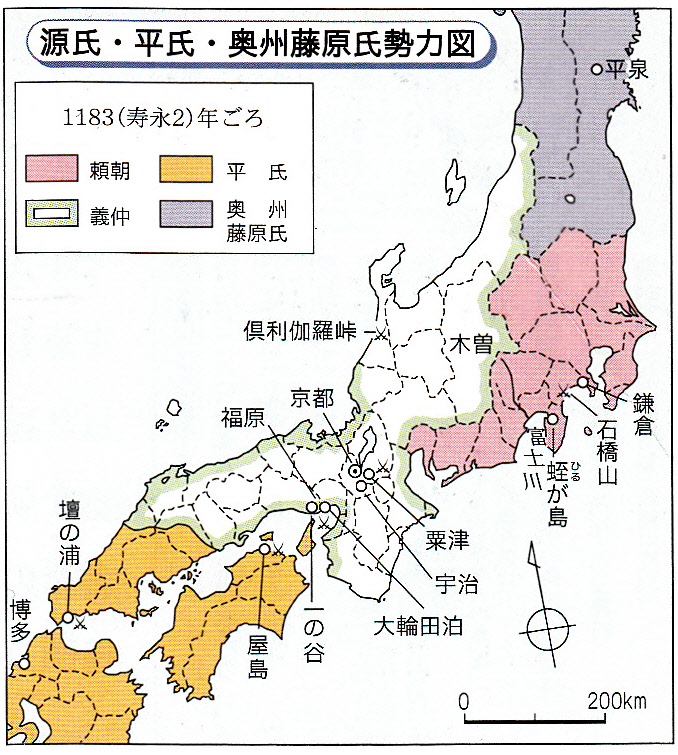

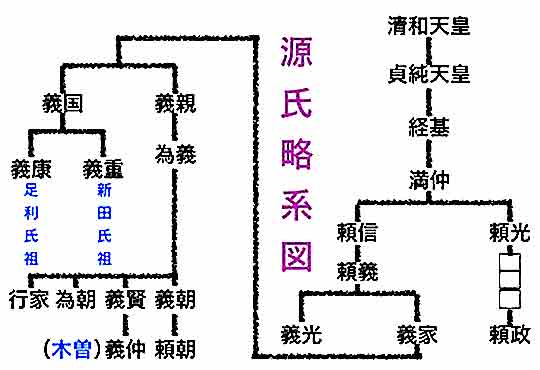

しかも頼朝は源氏の総大将のように描かれるが、以仁王の挙兵に呼応した源氏は、頼朝だけではない。頼朝の従兄弟にあたる木曾義仲、叔父の源行家、甲斐源氏の武田氏や安田氏などとも競合関係にあったと言える。こうした状況のなかから、いかに頼朝が台頭し、東国武士の棟梁として、鎌倉幕府を確立するに至るのかを見ていきたい。

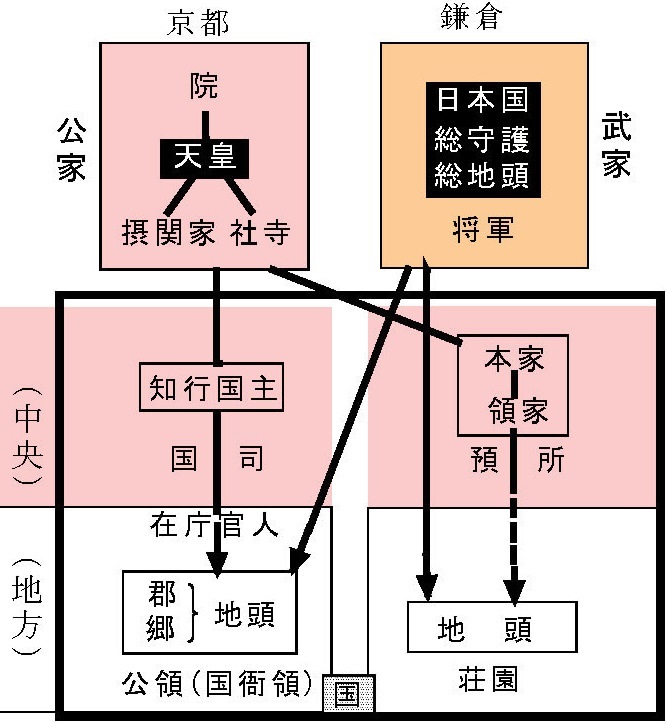

まず、東国武士が決起したこの治承・寿永の内乱は、京から遠く離れた「田舎」である関東の武士たちの、独立を賭けた戦争だったと言えるだろう。京よりも遠隔のため、そこまで厳しく朝廷のコントロールが行き届いているわけでもなく、逆に言えば、自分たちを守る後ろ盾となるものがなかった。

在地領主たちは、自身の土地を守るために、同じく有力な在地領主同士の婚姻関係によって繋がりを強化するなどして、自衛の策を講じていたのが、関東の武士だったのである。後述するが、頼朝が鎌倉入りし、次は上洛というときに、家臣である有力御家人たちはこれを制して、関東に留まらせている。関東の武士、御家人にとって重要なのは自分たちの土地の保障=安堵であり、朝廷に代表される西の権力を攻め滅ぼすことではなかったのである。

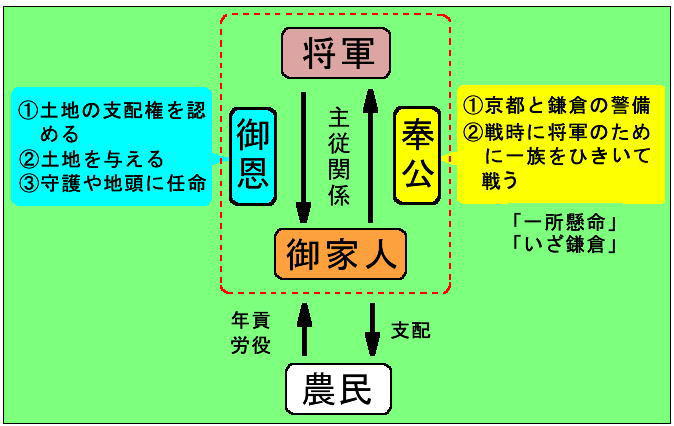

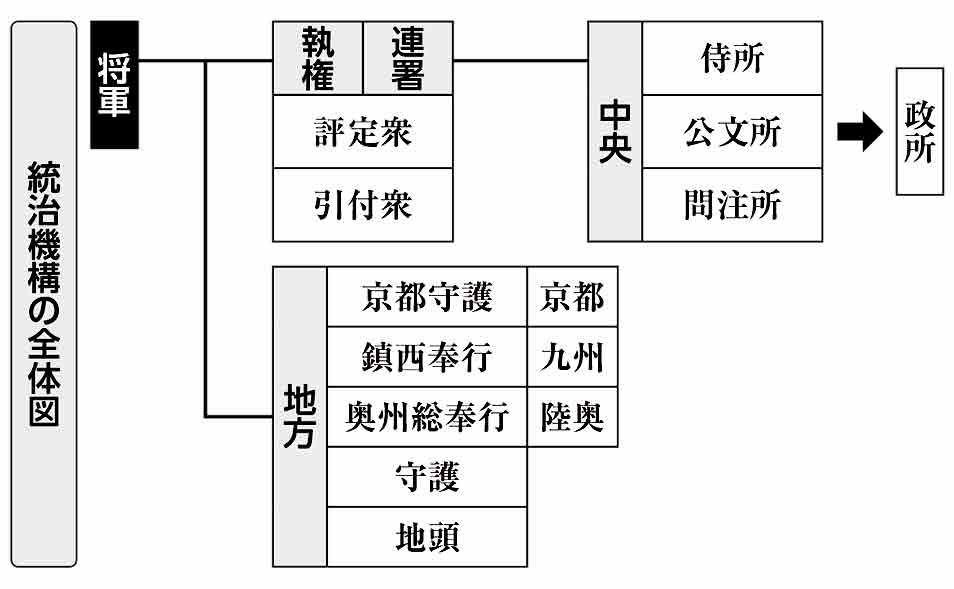

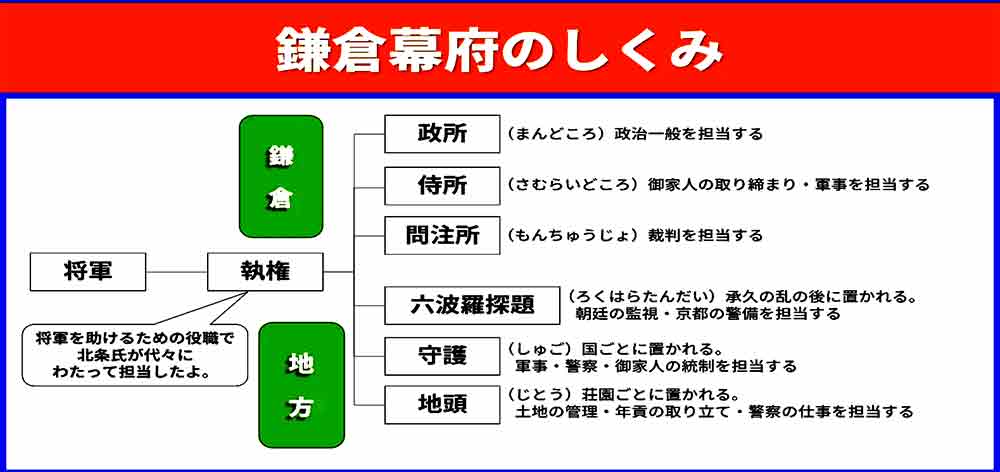

武家社会で主君の家臣に対する恩顧・保護と、家臣の主君に対する奉仕の関係をいい、封建的な主従関係を示す。鎌倉幕府の成立により鎌倉殿(将軍)と御家人(ごけにん)との間に御恩・奉公の主従関係が結ばれた。これは、源氏の家長と譜代(ふだい)の家人との私的な主従関係が、より拡大された公的な主従関係に発展したことを意味する。御家人はその働きに応じ鎌倉殿より守護職、地頭職に補任(ぶにん)され、相伝の私領を承認保証され(本領安堵(ほんりょうあんど))、新たに所領を給与され(恩領(おんりょう))、あるいは朝廷に対する官位の推薦を受け、裁判などに際してもその保護を受けた。以上が鎌倉殿の御恩である。

関東が西国の影響下から脱し、自分たちで自分たちの土地を安堵させる。そのための棟梁となる存在、それが源頼朝であった。

この意味では、西国で天皇家や貴族たちと姻戚関係となることでその勢力を強化してきた平氏一門は、厳密には武士の政権とは言い難い。

▶︎以仁王の挙兵とその失敗

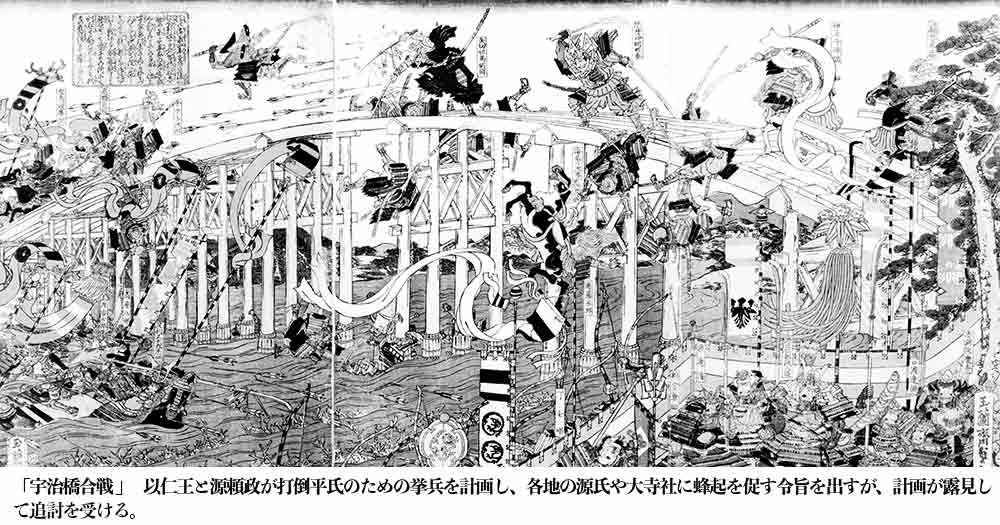

京から伊豆に配流となり、不遇をかこつた源頼朝にとって、以仁王の令旨と挙兵は、千載一遇のチャンスだったと言える。しかし、この計画は挙兵前に平氏に知れるところとなり、以仁王(もちひとおう)は園城寺へと逃れる。源頼政と合流し、興福寺へと向かった。宇治の平等院付近で平氏の追討軍300騎に追いつかれ、頼政らは以仁王を逃すために奮闘した。いわゆる宇治川合戦である。このとき、頼政の軍勢は50騎ほど。宇治川を渡河して攻撃してくむ平氏軍との圧倒的な数の差に頼政らは敗れた。その後、以仁王は逃れる途中に伏兵に襲われて戦死したとされる。

6月19日には、頼朝の乳母を叔母に持つ三善康信が、頼朝に対して使者を送っている。以仁王の令旨を受けた者は追討される恐れがあるという情報をもたらし、すぐに陸奥国への逃亡を勧めた。康信は頼朝が伊豆に流されて以来、逐一、京の様子を知らせていたのである。この報に対して、頼朝は亡命ではなく、挙兵を決意したのだった。

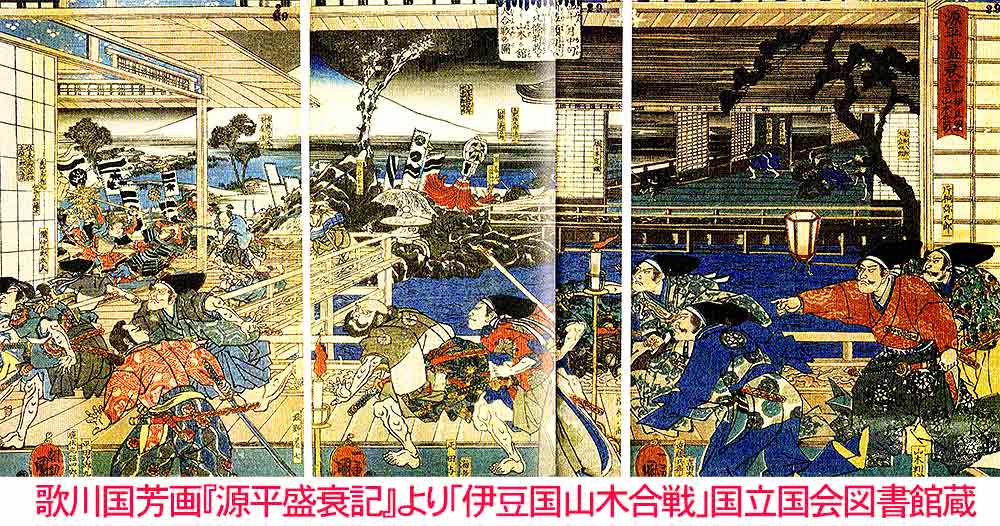

■山木館への襲撃

ついに源頼朝が挙兵。平氏側の伊豆守目代・山木兼孝を討つ!

▶︎台頭する平家勢力に危機感が増す

頼朝が流された伊豆国の知行国主は、もともとは以仁王とともに挙兵した源頼政で、その嫡男・仲綱が伊豆守であった。この仲綱に代わり目代となった仲綱の子(つまり頼政の孫)の有綱を追討するために、平清盛は相模国に所領を有していた大庭景親を関東へ下向させた。

以仁王と頼政の挙兵鎮圧後、知行国主には清盛の妻の兄にあたる平時忠が就任しており、伊豆守はその養子の平時兼、目代を山木兼隆が務めた。

伊豆の知行国主の交代に伴い、頼朝に与する北条時政ら在庁宮人らにも危機が迫っていたのである。こうした状況を踏まえて、頼朝や時政らは挙兵に踏み切る。

これに呼応したのが、相模国の三浦義澄や和田義盛らの三浦氏だった。平氏家人の大庭氏の台頭によって三浦氏もまた苦境に陥っていたのである。こうして、治承4(1180)年8月17日、頼朝はついに平氏追討に向けて兵を挙げる。

時政をはじめとする武士たちは、平時兼(伊豆守)の目代・山木兼隆、その後見人である堤信遠(つつみのぶとお)の討伐に乗り出したのである。山木邸を攻め、これを討ち取り、見事に初戦で勝利を収めたのだった。

▶︎石橋山での大敗後、房総半島で再起

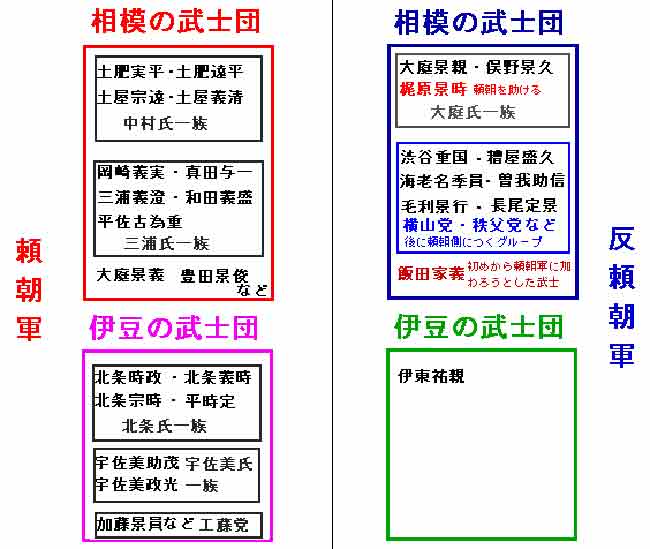

山木氏との初戦に勝利した源頼朝だったが、大きな兵力を誇る平氏側の大庭氏・伊東氏との対決に備え、相模国の三浦氏の軍勢との合流は不可欠だった。

ところが三浦氏の軍勢は、増水した川に阻まれ、進軍できないでいた。そこで、頼朝の軍勢300騎が東へと向かったところ、大庭景親(かげちか)の軍勢が立ちはだかったのである。

このとき、大庭景親は相模国・武蔵国の平氏側の兵を糾合し、3000騎の軍勢を揃えていた。さらには、頼朝らの背後から伊東祐親の軍勢300騎が迫り、石橋山で両軍は衝突。大庭軍・伊東軍に挟撃されるかたちとなり、奮闘するも兵力の差は圧倒的だった。頼朝側の工藤茂光や北条時政の嫡男・宗時などが討ち死にし、大敗を喫する。

石橋山から杉山へと敗走した頼朝は、大庭景親に与(くみ)した梶原景時が庇(かば)い、九死に一生を得たと伝わる。梶原景時はその翌年、頼朝に仕え、頼朝の没後も13人の合議制のメンバーに名を連ねることとなった。

他方、頼朝と合流できなかった三浦義澄らは、本拠地である衣笠城を畠山重恩や河越重頼らによって攻撃されている。義澄の父・義明の奮闘とその死により、三浦一族は城を出、水路で房総半島へと逃れた。

頼朝もまた、土肥実平に導かれ、真鶴岬から安房国へと船で脱出。海上で三浦一族と合流し、房総半島へと逃れ、彼の地で再起を誓った。

ちなみに『吾妻鏡』によれば、このとき頼朝は、三浦義澄の甥にあたる和田義盛に将来、侍所別当に任命することを約束したという。

■房総半島への逃亡と再決起

石橋山の大敗後、房総半島の千葉氏・上総氏という勢力を味方につけ、再決起を果たした頼朝の快進撃が続く。

▶︎房総半島の2大勢力千葉氏と上総氏

伊豆国で平氏側の大庭景親(かげちか)らが台頭してきたように、房総半島も状況は同様で濁った。上総では平氏家人の伊藤忠清が受領に就任しており、三浦氏と姻戚関係にあった在庁官人の上総や千葉氏も圧迫されていたのである。

受領とはそれぞれの国に派遣された在庁官人で、最も高い位にあたる人物です。 ですから、正直勤務地が遠かったり、京に妻子を置いておきたいなどの理由で自分の派遣された国へ行かない者も居たんです。 最高の地位なんですから、そのくらいのワガママは許されました。 こうして、朝廷に居ながら国の経営をする受領を遙任と言います。

こうして、安房に逃れた源頼朝のもとに、在地の豪族である千葉常胤や上総広常らが集い、再決起を果たす。『吾妻鏡』には直ちに臣従を申し出た千乗常胤と、消極的な姿勢を示した上総広常が対照的に描かれている。

この千葉氏と上総氏はしばしば「東国の源氏」と言われる。というのも頼朝の先祖である八幡太郎義家の時代に南関東の有力武士たちは源氏と主従の関係を結んでいたからだ。しかし、義家に比べ、その子・義親、孫の為義は粗暴で能力に劣っていたため、出世できず、主従の関係は消滅してしまったと考えてよいだろう。

こうした源氏の勢力圏を改めて再興したのが、為義の子で頼朝の父・義朝だった。義朝は上総広常の父・常澄の庇護を受け、関東で名を上げて、上総御曹司と称された。京に戻り、保元の乱・平治の乱に身を投じた義朝だったが、上総広常は両方の乱で義朝に与して戦っている。対して、千葉常胤は保元の乱のみの参戦であった。先述した通り、平治の乱は義朝のクーデターであり、信頼できる者だけが招集されたと考えてよい。つまり義朝の信頼は、千葉氏よりも上総氏のほうが厚かったのである。

しかし、義朝の子・頼朝が房総半島に敗走した折には、この関係が逆転している。いち早く頼朝の軍勢に加わった千葉常胤に対して、先述した通り、上総広常はなかなか動かず、状況を見定めていた。いざとなれば頼朝を討つ可能性も残しながら、いわば「二心」を抱いて、頼朝と対面したのである。

治承・寿永の内乱は、「武士の独立を賭けた戦争」だったと述べたが、関東の武士たちはこの戦を通じて、朝廷との関係を変えようと考えていた。そのため、かつての主従関係にあった八幡太郎義家の血を引く源頼朝が、のリーダーとして、担ぐべき神輿(みこし、しんよ)たり得るのか、一族の存亡をかけてシビアに見定めていたと言える。

のちの江戸時代にあるような「主人のために喜んで命を差し出します」というような主人−従者の絆ではない。まさに御恩と奉公の関係がここに見出せるのである。 後述するが、頼朝はそれがわかっていたからこそ、富士川の戦い以降、そのまま上洛せずに関東に留まり、以来、京には全く近づかなかったのだろう。

▶︎源氏ゆかりの地・鎌倉入りへ

こうして、千葉氏に続いて頼朝に臣従した上総広常率いる上総氏は総勢、2万人の兵を連れてやって来たと『吾妻鏡』には記されている。しかし、当時の人口を考えれば、これはにわかに信じがたい。

「その国にその人あり」と知られる武士が養える兵の数は、せいぜい300人くらいといったところだろう。2万人はかなり数字を盛っていると考えたほうがいい。とはいえ、こうして頼朝は千葉常胤、上総広常といった房総の有力武士たちを味方に引き入れ、石橋山の大敗からわずかひと月で大軍を率いて隅田川を渡った。武蔵国の河越重頼、畠山重忠といった石橋山の戦いでは敵対した勢力々従えて、相模へと戻った。

そして、治承4(1180)年10月6日、源氏の先祖・源頼義以来の根拠地である鎌倉入りを果たしたのであった。

▶︎清盛が派遣した追討軍に快勝

治承4(1180)年10月2日、千葉氏、上総氏と合流し房総半島を制した源頼朝は、大軍を率いて武蔵国へと入った。同地で足立遠元らと合流し、支配下の郡郷の本領安堵を実施。また一度は敵対した畠山重忠や河越重頼ら、その他の武蔵の武士たちも頼朝の軍門に降った。

三浦義澄にとって、重忠・重頼らは父・義明の仇だ。三浦一族の心中は穏やかではなかったが、平氏打倒に向けて結束を説く頼朝に説得され、遺恨をなだめたという。こうして急速に強大化する軍勢と ともに、同月6日、とうとう頼朝は鎌倉入りを果たした。

これに対して、平清盛は頼朝を追討すべく、軍兵を派遣。同月20日は、駿河国で平氏の追討軍と頼朝軍が衝突した。いわゆる富士川の戦いの始まりである。

この戦いで頼朝軍は、一度、大敗を喫した大庭景親や伊東祐親ら、駿河の平氏家人を退けた。清盛が差し向けた追討軍のなかには逃亡者が相次ぎ、撤退を余儀なくされるなど、頼朝側の快勝に終わる。『平家物語』では、東国武士の恐ろしさに気づき、水鳥の羽音に驚いて平氏側の兵は逃げ出した、という逸話が記されでいる。

▶︎上洛せずに鎌倉に留まった頼朝

富士川の戦い鎌倉入りを果たした源頼朝の軍勢は平氏追討の戦いを本格化させていく。 京へと上洛しようとする頼朝に、東国の武士たちは関東に留まるよう進言 その意図とは?

京へと敗走する平氏軍を追って頼朝は上洛を命じたが、これに反対したのが三浦義澄や千葉常胤、上総広常といった関東の武士たちだった。鎌倉入りを果たしたとはいえ、関東にはまだ常陸国の佐竹氏など平氏家人の武士の脅威があった。その後方には奥州藤原氏も控えている。まだまだ、関東を平定し治めたとは言えないので、まず東国をしっかりと治めることが肝要だと諌言したのである。

先に述べた通り、頼朝とその他の武士たちの関係は、御恩と奉公を基礎とする。武士たちは「西国の天皇=朝廷」とは別の、自分たちの所領を安堵してくれるリーダーを必要としていた。

そのために武士たちは頼朝を担いだのである。上洛をするよりも、関東を平定し、自分たちの所領安堵を達成することのほうが先決だったのである。

そのことを察した頼朝は、上洛を諦め、鎌倉に残った。以来、頼朝は生涯2回しか上洛をしなかった。

こうして、頼朝は鎌倉への帰途、相模国府で家人に対して論功行賞を行い、本領安堵と新恩給与を行っている。ここに武士の棟梁と御家人の間に、御恩と奉公に基づく主従関係が確立したのである。

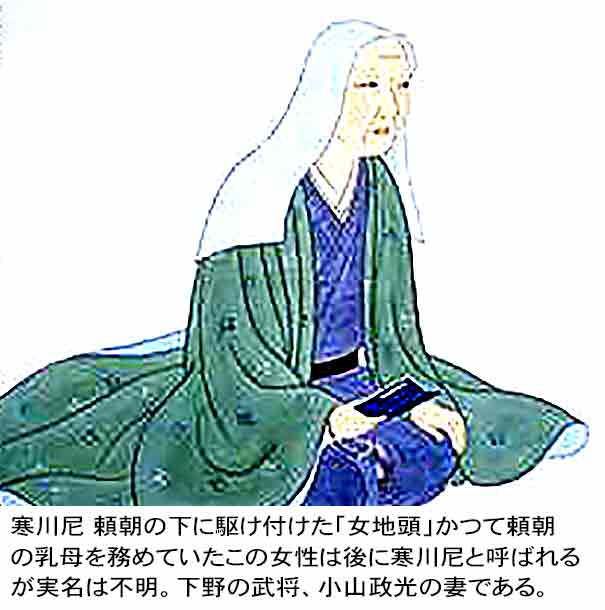

富士川の戦いの前後、頼朝の乳母の1人である寒河尼(さむかわのあま)は、夫・小山政光の一族を頼朝側に協力させた。この前後、尼の兄弟であり、のちに13人の合議制のメンバーとなる八田知家も頼朝側に参戦している。

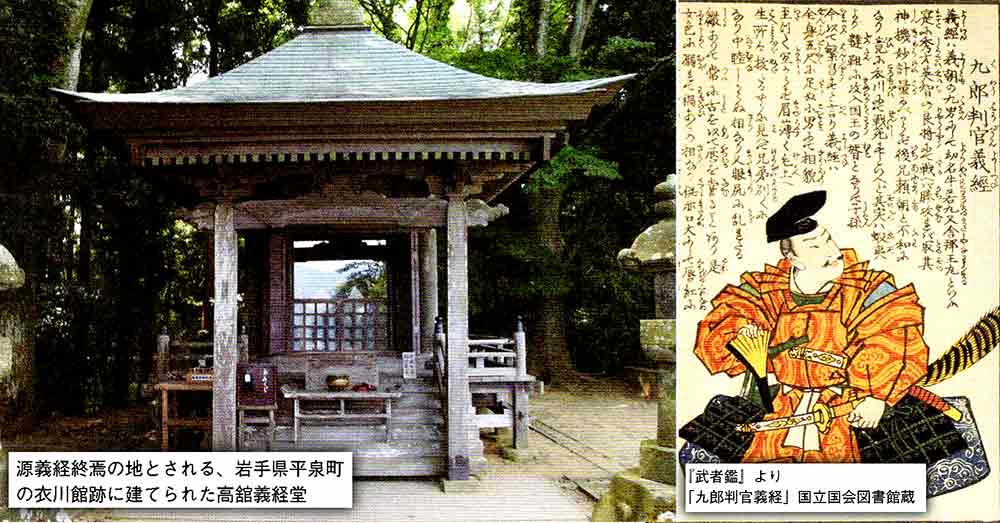

このとき、頼朝の末弟で、平泉の藤原秀衡の庇護のもとにあった源義経もまた、兄の挙兵を契機に奥州から下り、頼朝のもとに参上している。

▶︎後白河上皇の命で木曾義仲を追討する

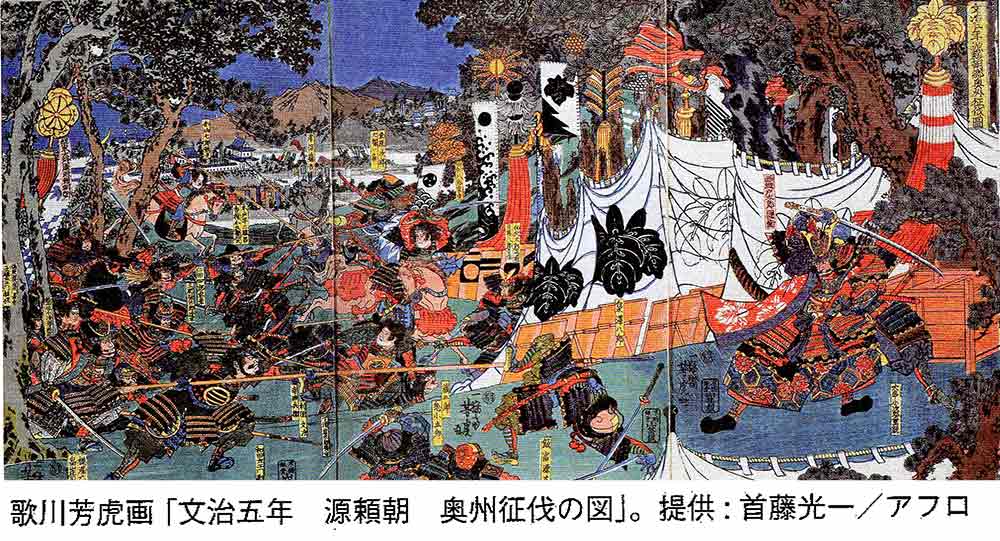

鎌倉に留まった頼朝は、その後、順調に関東での勢力範囲を拡大していく。常陸国の佐竹氏、上野国の新田氏、下野国の足利氏を抑え、討つなど、関東八カ国の平定を成し遂げた。

治承5(1181)年2月4日、熱病により清盛が没すると、西国では事態が急速に動き出す。幽閉され、実権を失っていた後白河上皇の院政が再開されたのだ。当然、後白河上皇は平氏追討を進めていく。

寿永2(1183)年、これに呼応して木曾義仲の軍勢が頼朝よりも早く京入りを果たしている。それでも頼朝は鎌倉を動かなかった。

上洛した義仲は京から平氏を追い出したものの、やがて後白河上皇と対立。平氏と入れ替わるようにして京を軍事支配しようと乗り出した。そこで、後白河上皇は頼朝に義仲追討を命じた。こうしてようやく重い腰を上げた頼朝は、東国に築いた勢力を守るため挙兵。寿永3(1184)年に義仲を討ち取った。

この間、寿永元(1182)年8月、政子との間に嫡男・頼家が誕生している。頼朝の乳母である比企尼の娘たちが頼家の乳母に、また、比企尼の甥で養子となり、比企氏の家督を継いだ比企能貞が乳母夫となっている。

▶︎義経の鴇越攻略畠山重忠の武勇

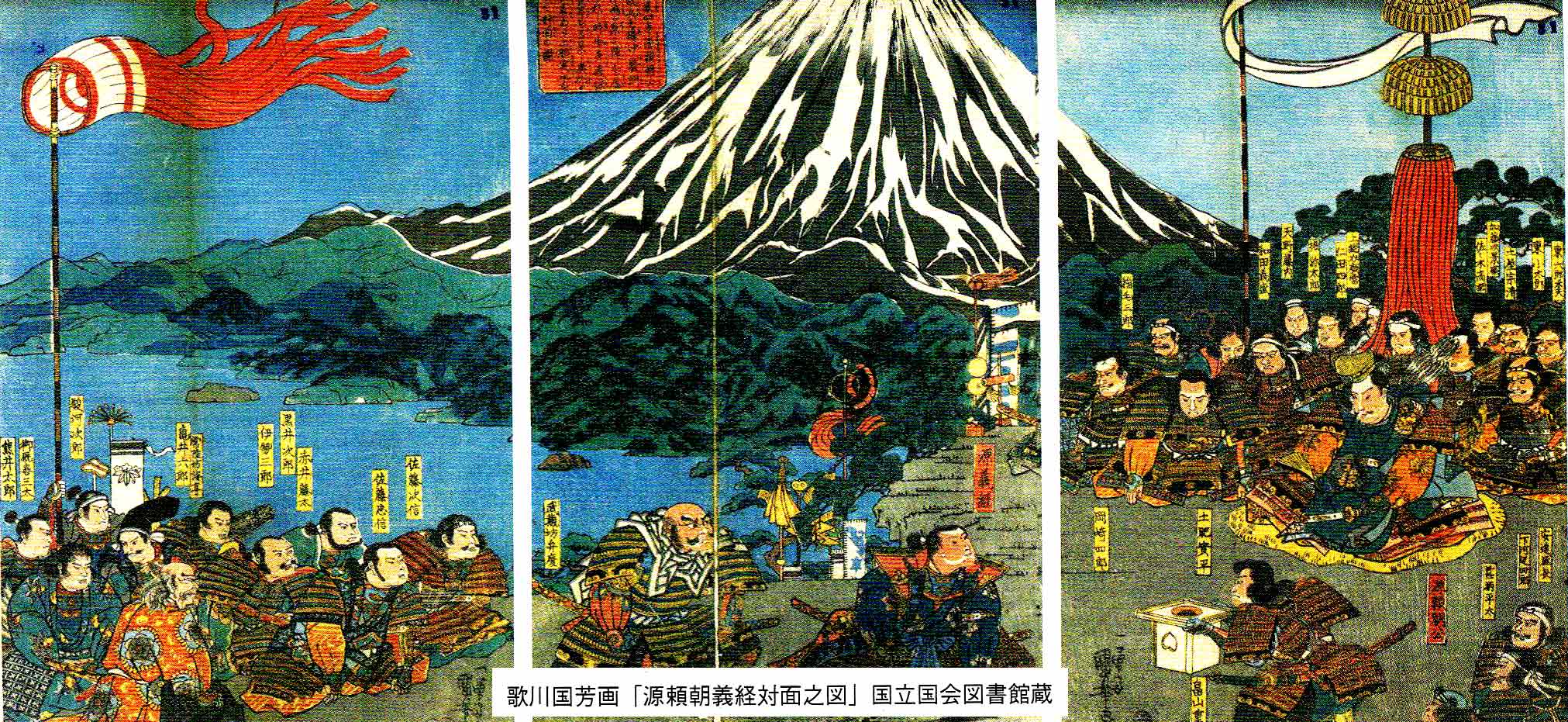

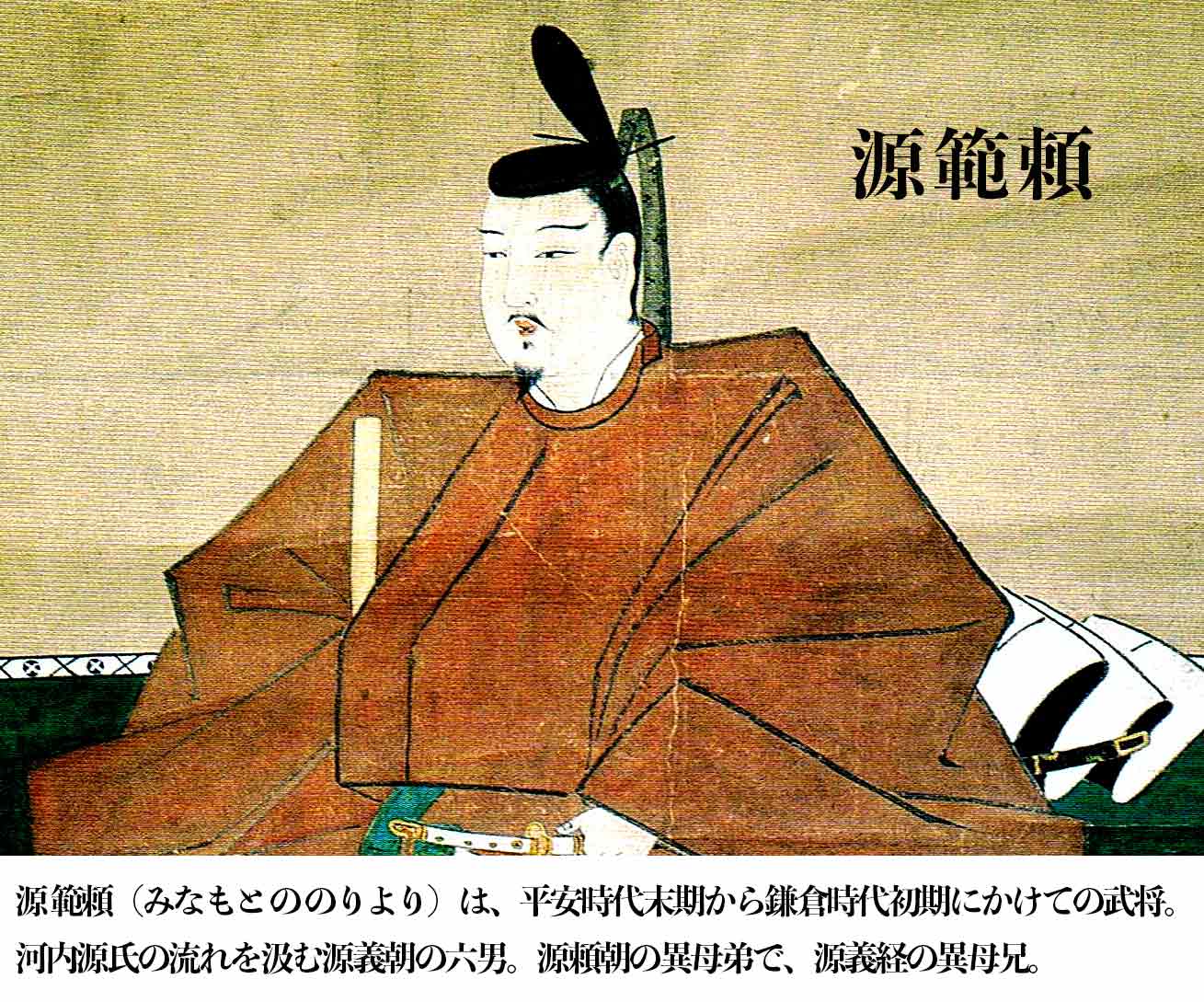

朝廷の平氏追討の命令に応じて、頼朝の軍勢は、次第に清盛亡き後の平氏一門を追い詰めていく。源平天下分け目の戦いとも言われる「一ノ谷の戦い」において、頼朝の弟・源範頼(のりより)が総大将として、同じく頼朝の弟・とともに平氏を撃破した。

一ノ谷の戦いでは、福原の東方である大手側を範頼軍が攻めた。義経軍は、丹波の城を攻略しながら、迂回して西側から攻めるとともに、鶴越で兵を二分し、山側から奇襲を仕掛けた。急峻な坂道を馬で駆け降りた、義経の「鶴越の逆落とし」はよく知られている。

また、そのなかでも『源平盛衰記』が記す「鎌倉武士の鑑」とも呼ばれた畠山重忠のエピソードは特に有名だ。義経の軍勢が崖下の平家軍に向かって突入する際、重忠は自分の愛馬に「お前には苦労をかけているから、今日は俺がおぶってやろう」と声をかけ、担いで崖を降っていった、という。

もちろん、これは軍記物によるフィクションである。実は重恩は義経軍ではなく、範頼軍に従軍しており、鶴越には参加していなかった。それでも、重忠ならやりかねないと思わせるものがあったのだろう。畠山重恩については、軍記物だけでなく、鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』にも頻出する武士である。

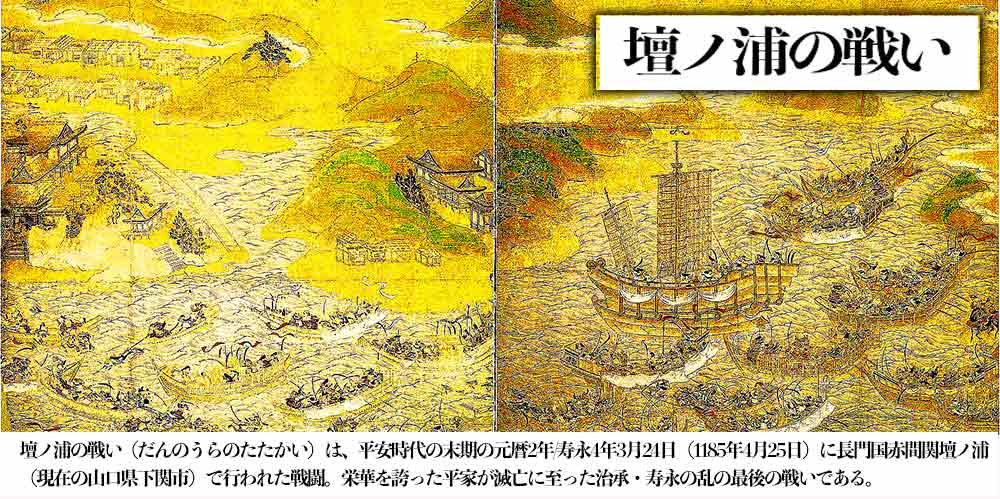

▶︎大敗し壇ノ浦へと追い詰められる平家

平氏側は、福原を中心に、東の生田口に平知盛、西の一ノ谷口に平忠度(ただのり)、ご山の手の鶴越口に平盛俊(もりとし)を配して、守りを固めていた。北併は山に囲まれ、南は瀬戸内海が広がっており、東西の守りに重点が置かれていた。ところが、山側からの奇襲によって陣形は総崩れとなり、平氏側は大敗を喫した。この敗戦で、平忠度をはじめとする平氏一門や有力家人である平盛俊らを失い、一門を率いた平宗盛らは屋島へと逃れた。

その後、範頼率いる西国遠征軍は苦戦を強いられ、屋島に本拠地を移した平氏をなかなか攻略できずにいた。そこで改めて義経の投入となり、一ノ谷に続いての奇襲攻撃で、見事に屋島を攻め落としたのである。

その後、範頼率いる西国遠征軍は苦戦を強いられ、屋島に本拠地を移した平氏をなかなか攻略できずにいた。そこで改めて義経の投入となり、一ノ谷に続いての奇襲攻撃で、見事に屋島を攻め落としたのである。

.jpg)