■鎌倉幕府の戦争と政争

■鎌倉幕府の戦争と政争

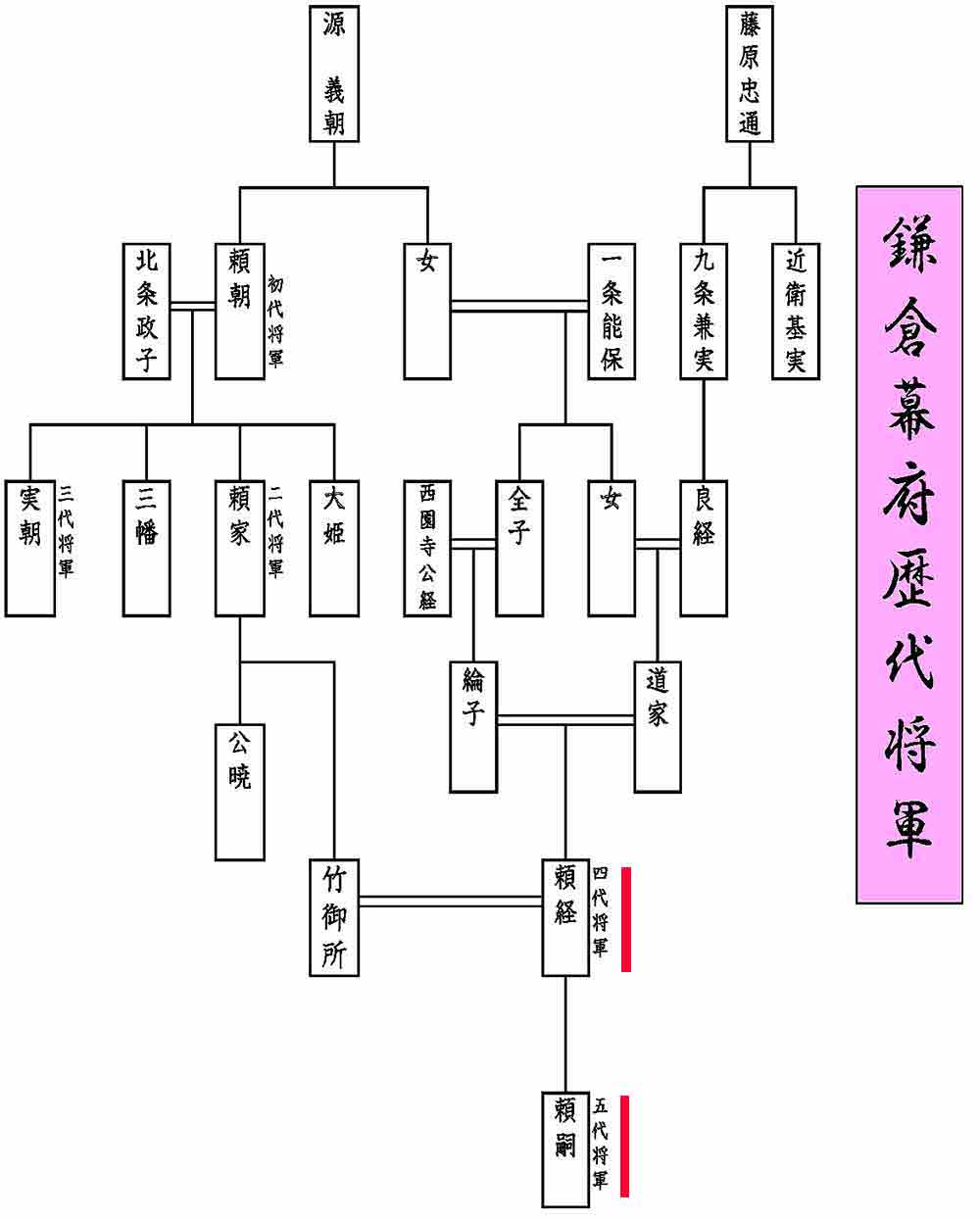

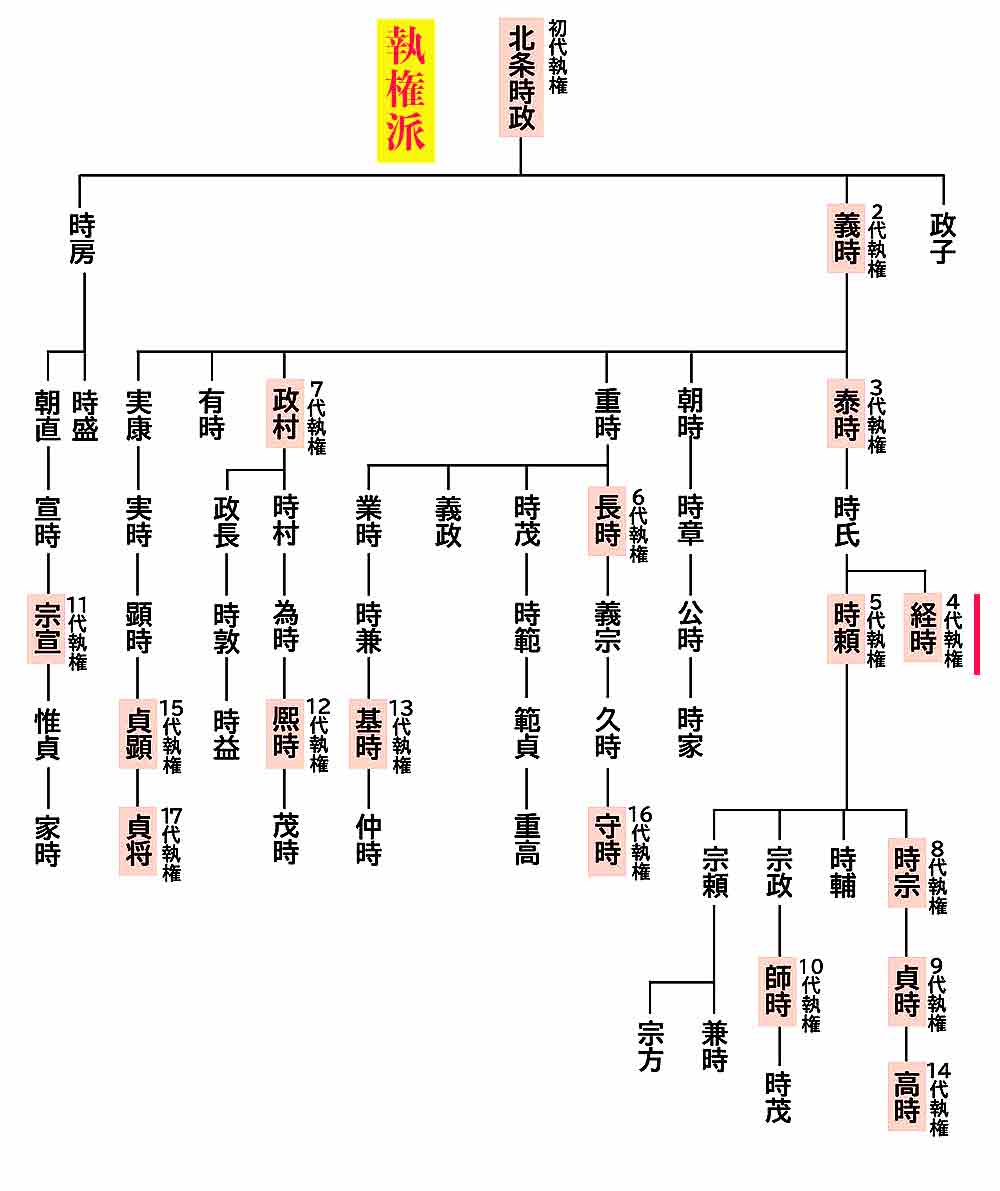

さて、幕府内における「執権派」「将軍派」の対立は、どのように推移したのだろうか。

さて、幕府内における「執権派」「将軍派」の対立は、どのように推移したのだろうか。

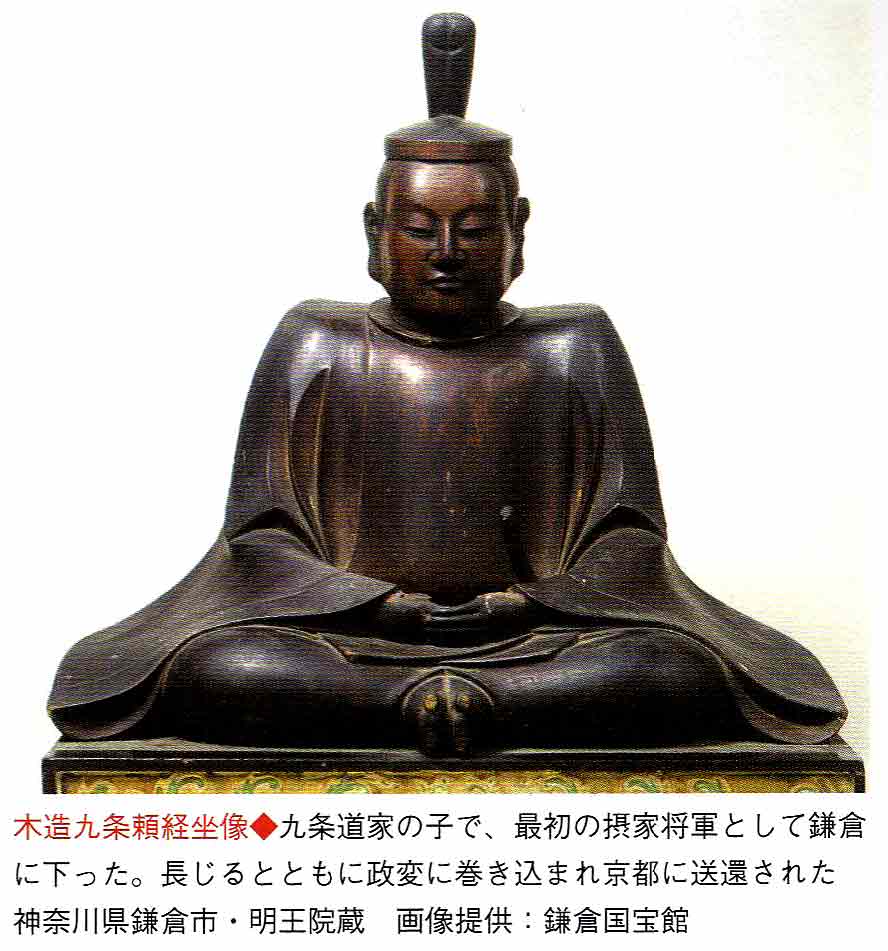

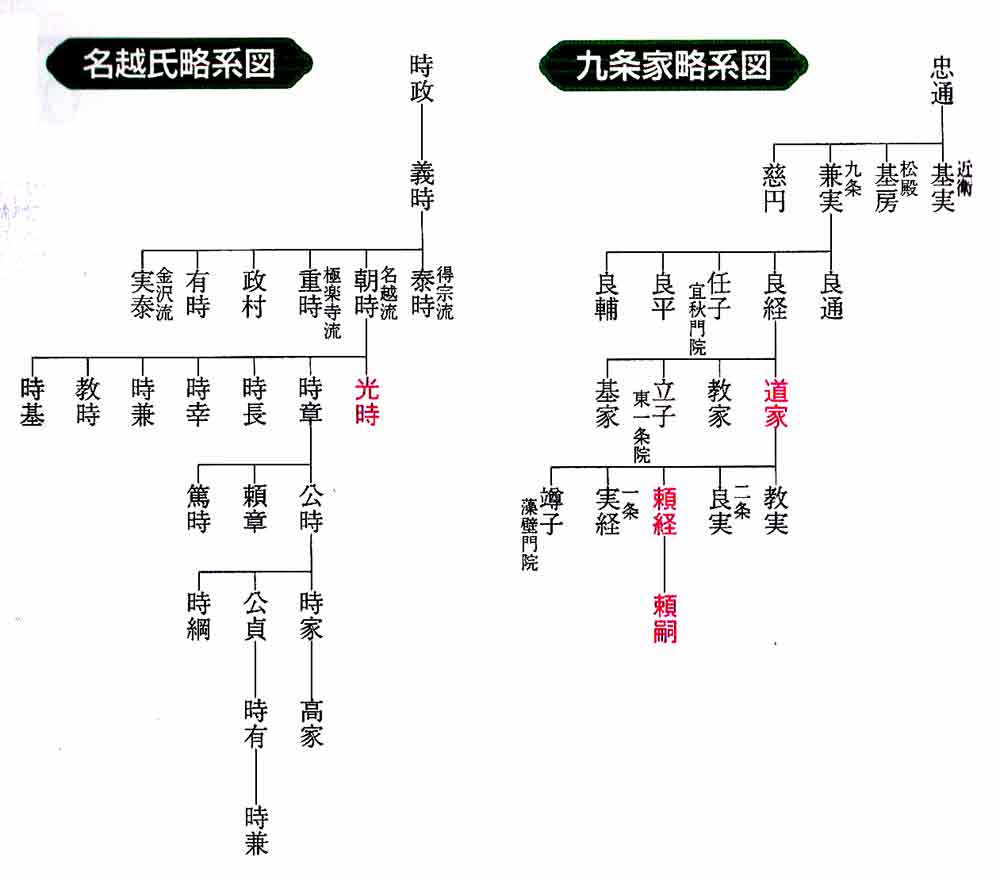

このような「吾妻鏡」の記述から、通説では、時頼が外戚安達氏と協力し、三浦氏に対して挑発を操りかえしたことで間戦にいたると考えられている。ただ、「吾妻鏡」から見える時頼と泰村との関係は、開戦直前まで良好であったのか記録から乏しい。泰村の次男駒石丸(こまいしまる)を自身の養子にすることで縁戚関係を結んでいる。さらに、将軍藤原頼嗣(よりつぐ)の室で時頼の妹であった檜皮姫(ひわだひめ)が亡くなった際、その喪に服すために時頼が泰村邸に渡っている。このことから明らかなように、時頼と泰村は開戦を回避するための努力を続けていた。

このような「吾妻鏡」の記述から、通説では、時頼が外戚安達氏と協力し、三浦氏に対して挑発を操りかえしたことで間戦にいたると考えられている。ただ、「吾妻鏡」から見える時頼と泰村との関係は、開戦直前まで良好であったのか記録から乏しい。泰村の次男駒石丸(こまいしまる)を自身の養子にすることで縁戚関係を結んでいる。さらに、将軍藤原頼嗣(よりつぐ)の室で時頼の妹であった檜皮姫(ひわだひめ)が亡くなった際、その喪に服すために時頼が泰村邸に渡っている。このことから明らかなように、時頼と泰村は開戦を回避するための努力を続けていた。