戦時下、寺の鐘9割供出

■戦時下、寺の鐘9割供出 本願寺派が全国調査

■戦時下、寺の鐘9割供出 本願寺派が全国調査

金属類回収令・・・資源不足を補うため、政府は日中戦争時から金属供出運動を展開し、41年8月の勅令で強制力を強めた。官民の持つ鉄、銅、青銅製吊などが対象。溶かして武器などの材料にするため、学校の二宮金次郎像、家庭の鍋釜や古くぎ、金ボタンまで供出させた。

太平洋戦争の開戦が迫る中、1941(昭和16)年8月に公布された金属類回収令=キーワード。浄土真宗本願寺派(本山・西本願寺)が全国の宗門寺院を対象に調べたところ、梵鐘(ぼんしょう)があったと答えた寺の9割が鐘を供出していたことがわかった。全国規模で実態が明らかになるのは初めてという。

供出は物資不足を補うためとされた。しかし、「戦後戻ってきた」寺からは、「道端に捨てられていた」「精錬工場に行って探し出した」などのなどの回答があり、混乱の中でどこまで使われたかは不明だ。金属品でも仏具などは「供出していない」が55%だった。

本願寺派も戦時中は戦争協力を掲げていた。戦後、教団として反省を表明し、門徒に戦争協力を求めた文書も失効させた。こうした、過去の経緯は、「あまりにも知らない」が「全く知らない」が計46%にのぼった。

本山が設けた戦時被災等調査委員で調査にあたった新田光子・龍谷大学名誉教授は「鐘の供出は個別の郷土史などで取り上げられてきたが、全国の実態がわかったのは初めて」と話す。

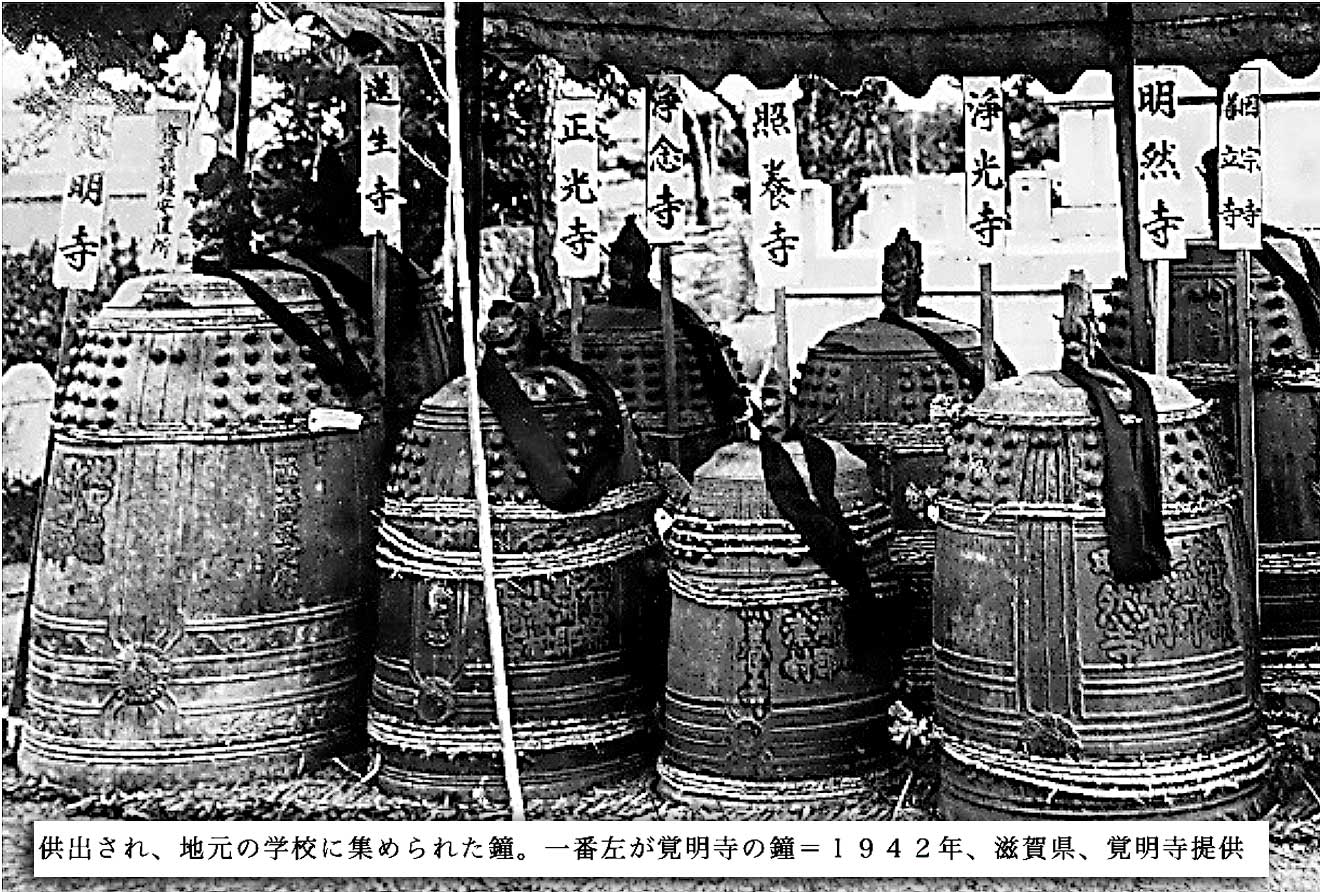

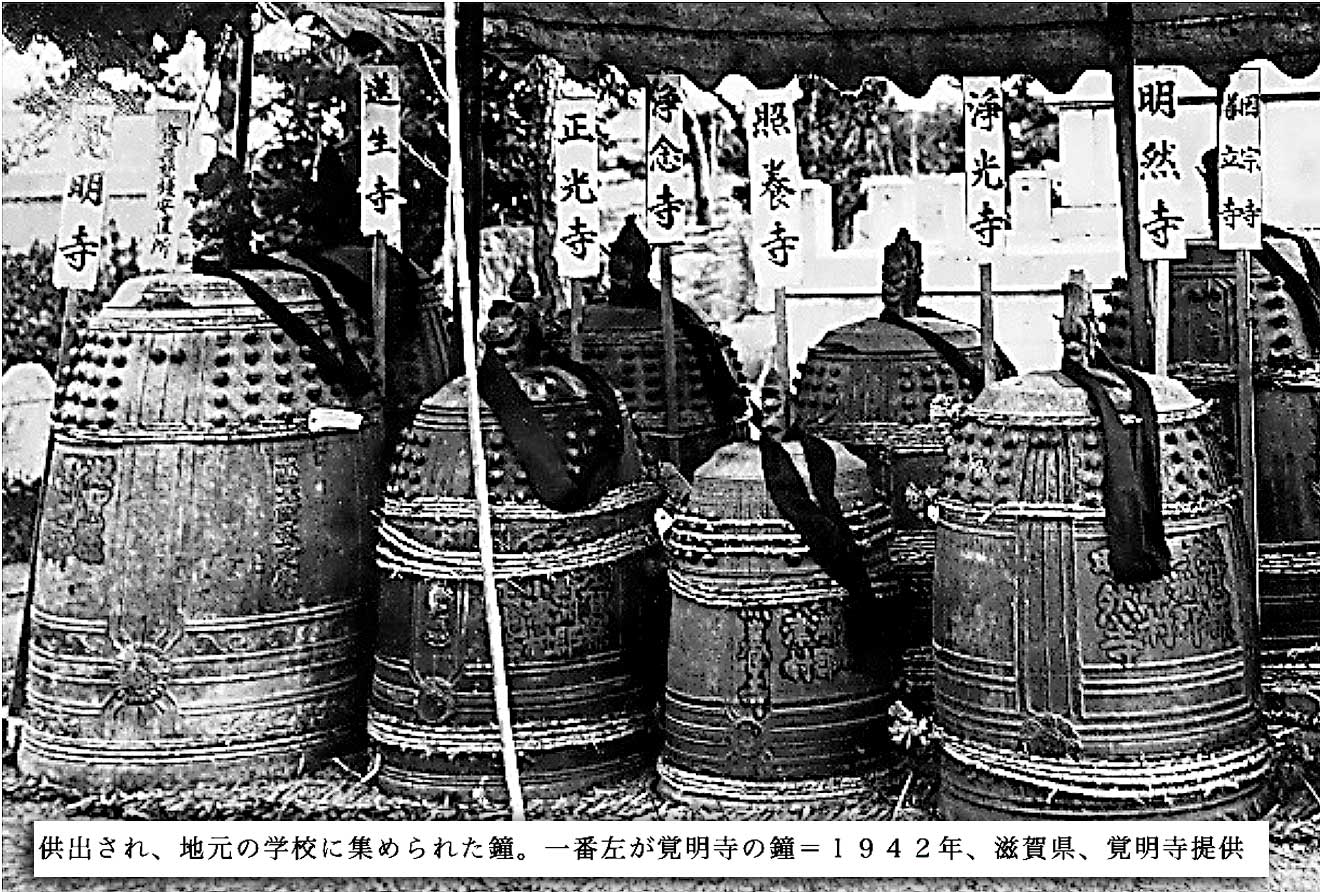

浄土真宗本願寺派の各地の寺には、梵鐘を供出した傷痕がいまも残る。琵琶湖のほとり、滋賀県守山市。覚明寺は、対米開戦からちょうど1年後、1942(昭和17)年12月8日に鐘を供出したという。

住職の宇野哲哉さん(57)によると、300年以上の歴史がある鐘は文化財として供出を免れるはずだったが、同派以外を含む学区内のほかの12寺が供出した手前、出さざるをえなくなったという。地元の学校で合同供養式を行って供出され、戻ってこなかった。

別の寺の住職から後日談を聞いた。学徒動員で神戸市の製鉄所に行くと、敷地の隅に無数の鐘が転がっており、成分を調べるために直径2㎝ほどの穴が一様に開けられていた。製鉄所の仮設トイレには、便器として半ば地面に埋まった鐘が並んでおり、寺の出身だけに用を足せなかったという。「命の尊さを響かせる鐘を武器や便器に使うなんて。この戦争は負ける、と思ったそうです」

三重県四日市市の正久寺は、供出後に代用としたコンクリート製の鐘を境内に保存ししている。本物より一回り小さい コンクリート製も、重さはほぼ同じ約300k g。音はしなくても、倒壊しやすい鐘楼の重しとする意味があったらしい。

「鐘の供出自体、人殺しの加担で、仏教の教えとは矛盾する」と住職の安田淳さん(59)

▶︎金属供出、戦争の愚を語る 四日市の寺に「灰色の鐘」

戦時中、武器を製造する金属を集めるため、全国の神社仏閣から釣り鐘が消えた。代わりに造られたコンクリートの鐘が、三重県四日市市の寺に残っている。「命は尊いと説くお寺が、間接的ではあるが戦争に加担した。二度とあってはならないこと」。同市川尻町、正久(しょうきゅう)寺の安田淳住職(59)はこの灰色の鐘を境内で公開し、歴史を伝えている。(片山さゆみ)

日中戦争の遂行で不足していた金属などを集めるため、1941年に金属類回収令が施行された。刃物や缶詰など身の回りのあらゆる金属が供出され、寺の鐘も対象となった。「四日市市史」によると、軍需工場に指定された「石原産業」に全国から鐘が集められ、当時の写真が残っている。

正久寺の鐘がいつ供出されたかは記録に残っていないが、安田住職は「当時を知る人によると、終戦間際ではないか」と話す。当時の住職は祖父。「門徒衆に造ってもらった大事な鐘だが、逆らえる状況ではなかったのだろう」と考える。

コンクリートの鐘は、音が鳴らない。なぜ造られたのか。答えは、鐘つき堂の構造にあるという。「約十トンの屋根を四本の柱が支え、鐘の重みで安定させている。鐘の代わりに同等の重み…

■戦時下、寺の鐘9割供出 本願寺派が全国調査

■戦時下、寺の鐘9割供出 本願寺派が全国調査