ショパンの名曲

■ショパンの名曲

■ショパンの名曲

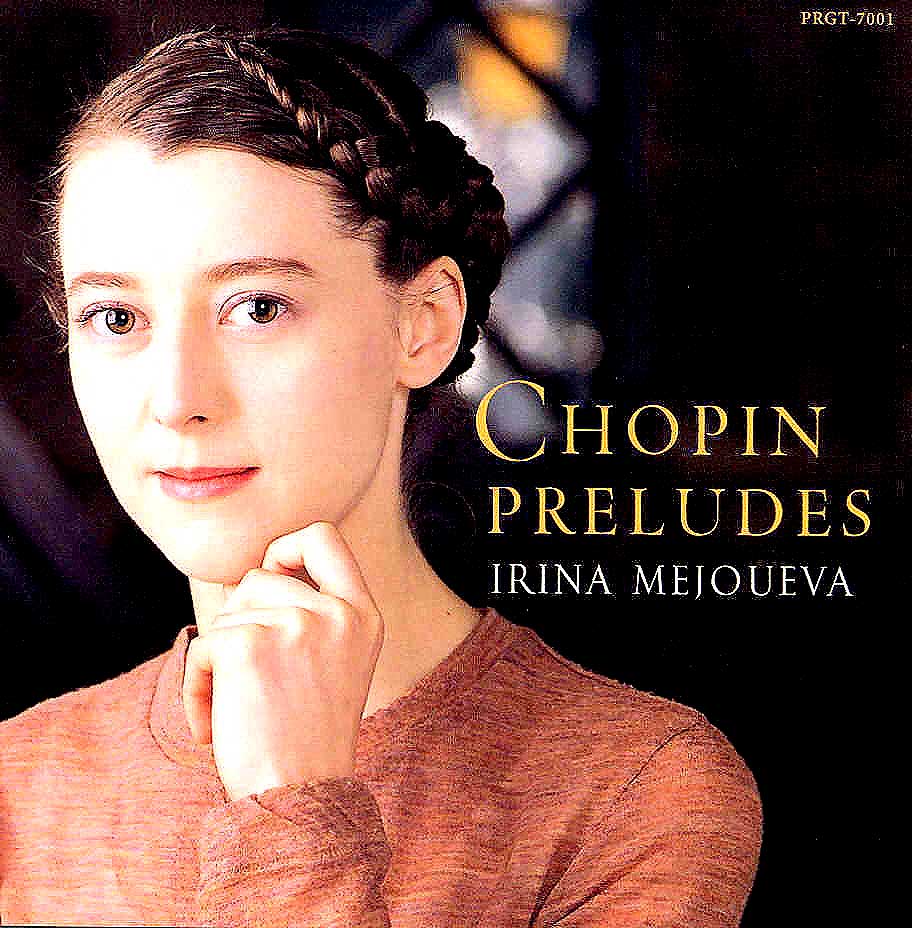

イリーナ・メジューエワ

▶︎従来のレベルをはるかに超えた作品

プレリュード(前奏曲)も古くからあるジャンルですが、元来、一種の即興のようなもので、楽器のチューニングを確認したり、メイン作品の演奏前にその準備(指慣らしと精神的な準備)を行ったりするための音楽でした。一方で、教育用にも使われるようになり(その好例は大バッハ、ヨハン・セバスチャン・バッハの全二巻四八曲からなるプレリュードとフーガを集めた『平均律クラゲイーア曲集』でしょう)、1800年以降はエチュード(練習曲)と似たような音楽として発展していきます。ショパンの少し前から同時代にかけてプレリュードを書いた作曲家たちでは、クレメンティ、カルクプレンナー、リース、モシュレス、クラーマーといった名前が挙げられます。

ショパンはとくにクレメンティの『すべての調性によるプレリュードとエチュード』を高く評価していました。弟子たちにも与えて弾かせていたそうです。ショパンと親交のあつた作曲家ヨーゼフ・ケスラーは、自作の『24のプレリュード作品31」をショパンに献呈していますが、この作品は24のすべての調性でつくられていました。ちなみにショパンの『24のプレリュード 作品28」のドイツ版の被献呈者はケスラーです。

24の調性を使ってプレリュードを書くというのは、当時ではかなり一般的なことだったようで、その意味ではショパンが特別新しいわけではありません。しかし、教育用の音楽であることをはるかに超えた、自由な創作として抜きん出ているという点で、ショパンのプレリュードはやはり特別な価値をもっていると思います。1841年4月、パリのプレイエル・ホールでの公開コンサートで、ショパンは自作の『24のプレリュード 作品28」から数曲を演奏しました。それを聴いたリストは次のような言葉を残しています。

「聴き手の魂を理想の領域にまで高めてくれる詩的なプレリュードだ。その多様さは信じられないほどである。詳細に見れば見るほど、その深さと複雑さがより明らかになるだろう。衝動的に作られたように新鮮でしなやか。天才の作品だ」。

個人的な話になりますが、ショパンの『24のプレリュード』は私自身にとって忘れられない作品のひとつです。というのも、今から約20年前に私はそれまでの暗譜演奏をやめてコンサートでも楽譜を見ながら弾くスタイルに変えたのですが(演奏家にとって音楽作品がどこに存在するかということを真剣に考えたうえでの決断だったのですが、それはともかくとして)、初めてステージで楽譜を見ながら演奏したのが、この作品でした。楽譜をより真剣に見るようになって、ショパン音楽の厳しさ、細かさ、豊かさに改めて驚いたことを覚えています。

▶︎ 24のプレリュード作品28

アントン・ルビンシティンが「ショパン作品における真珠」と評したこの曲集、ショパンの音楽の中でも特別な位置をしめる傑作です。比較的短い24小品が集まってひとつの作品を形づくっており、そこにはマズルカ風、ワルツ風、ノクターン風、エチュード風など、さまざまスタイルの曲があります。いずれも抽象的で、ポエジー(詩情)が自由に羽ばたいて、ジャンルを超えていくような趣があります。

ひとつひとつの小品(ミクロコスモス)が集合して全体として巨大なマクロコスモスをつくっている。しかも、それ秩序のある宇宙です。その秩序は、平行調をセットとして5度ずつ上がっていく曲順(ハ長調/イ短調→ト長調/ホ短調→ニ長調/ロ短調、以下続く)によるところが大きいと思います。興味深いのは、それぞれの調性についてショパンのもっていたイメージが大まかに想像できることです。たとえば、変ロ短調(第16番)の「激しさ」や「死」。

ソナタ第2番やスケルツォ第2番(いずれも変ロ短調)に共通するイメージです。また、嬰ヘ長調(第13番)は、「ノクターン作15-2」や「舟歌 作品60」(いずれも嬰ヘ長調)のゆったりとした抒情性を連想させる。

他の調性でもそういう連想がはたらくことが多く、全体として「イメージのカタログ」のような曲集になっています。「秩序」と「抽象性」という点ではバッハからの影響も大きいと思い与。ショパンがバッハを非常に尊敬していたというのはよく知られた話ですね。とくに『平均律クラヴィア曲集(プレリュードとフーガ)』の楽譜をつねに手元に置いて勉強していたといいます。『24のプレリュード』は旅行先のマジョルカ島で完成されますが、そのマジョルカ島にもショパンは『平均律』の菜譜を持参していました。『24のプレリュード』はショパン作品の中でもっとも抽象性の高い音楽かもしれません。それぞれの曲が親密でパーソナルな雰囲気をもっていて、しかし、自由かつ抽象的な感じが強い。とても不思議でミステリアスな面白さをもった曲集です。

演奏していて楽しいのは、宇宙ができていくプロセスをたどるような感覚を味わえるところです。ショパンの他の作品でこのような楽しみを味わえるものはなかなかありません。

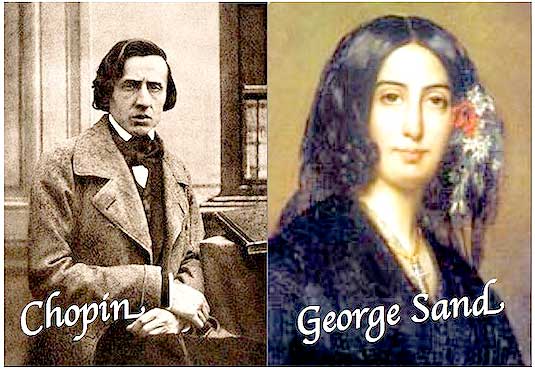

恋人ジョルジュ・サンドとのマジョルカ島への旅行(1838年10月〜1839年2月)中に完成された作品(出版は1839年9月)ですが、多くは旅行前から書き始められていたようです。よく知られているように、この旅行中、ショパンは健康状態がすぐれず、たいへんな苦労をしながらこの曲集を仕上げました。マジョルカ島で滞在していたパルデモーサのカルトゥハ修道院やその墓地といった特殊な「場所」の雰囲気が創作に大きなイマジネーションを与えたと思われます。

旅行中、友人たちに宛てた手紙からは、マジョルカでのショパンの様子がよく伝わってきます。マジョルカ島について、「空は君の心のように素晴らしく、地面は僕の心のように真っ黒だ」(グジマワ宛、1838年12月3日付)。病気のショパンに恐れをなした地元住民たちに追い出されるように各地を転々としながら、ショパン一行はようやく落ち着ける滞在先を見つけるのですが、その滞在先について、「古い廃嘘となった巨大な修道院に滞在するつもりだ。(中略)ベランダ、詩的墓地、ひと言言えば僕はそこ幸福を感じるだろう」(フォンタナ宛、1838年2月3日付)。修道院や墓地に親しみを感じるというのが、ショパンの一面をよくあらわしていると思います。「明日、あの素晴らしいパルデモーサの修道院へ移る予定だ。かつて修道士が住んでいた部屋で作曲するんだ。彼(修道士)の心には僕自身の心よりももっと激しい炎が燃えていたかもしれない。彼はその炎を必死で消し押さえたことだろう」(フォンタナ宛、1838年12月14日付)。そして到着後の手紙。「この部屋は巨大棺桶の形をしていて……(中略)静けさ・叫んでもいい・・・静けさ。まったく、僕は奇妙な墓所から君に手紙を書いている」(フォンタナ宛、1838年12月28日付)。

こうした独特の雰囲気や気分が『24のプレリュード』に影響を与えたであろうことは、まず間違いないと思います。全体に暗くて「運命的」な響きをもっていて、第2番、第4番、第6番、第15番、第24番など、オスティナート(同じリズムパターンを繰り返すこと)の音型が多いのは特徴的です。終曲(第24番)の弔いの鐘を思わせるベースの連打もそうですが、運命的なものから逃れられないという感じが強いですね。

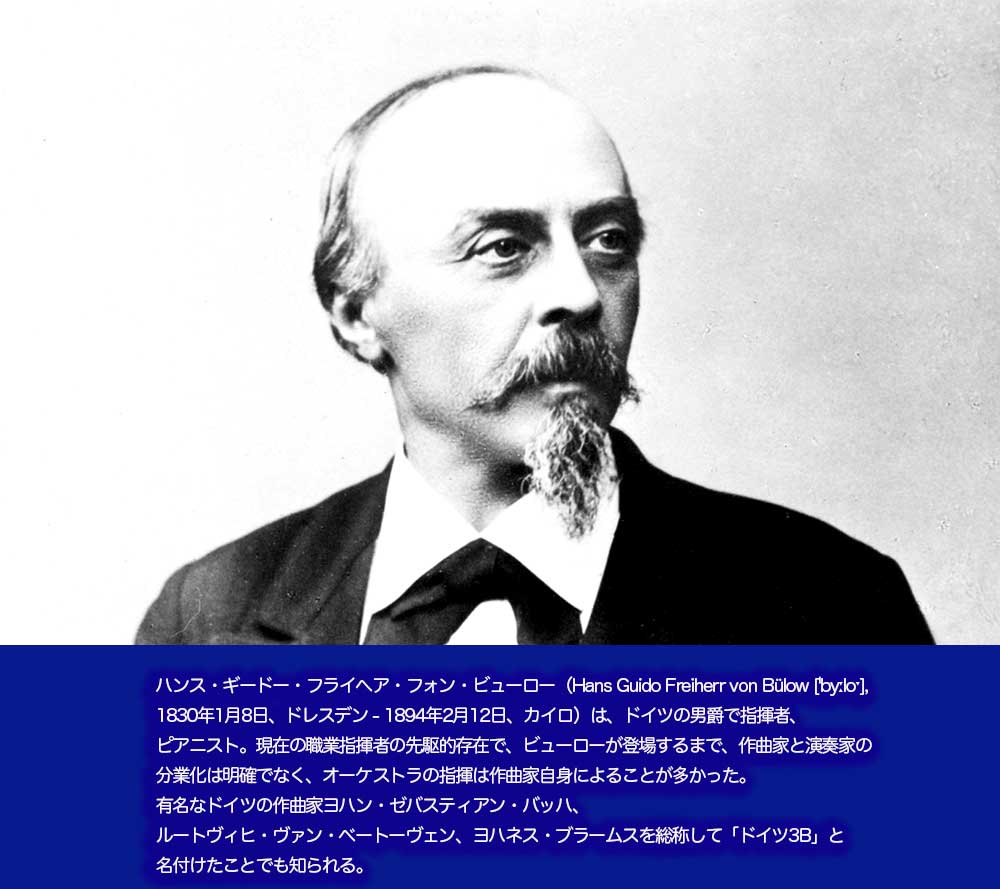

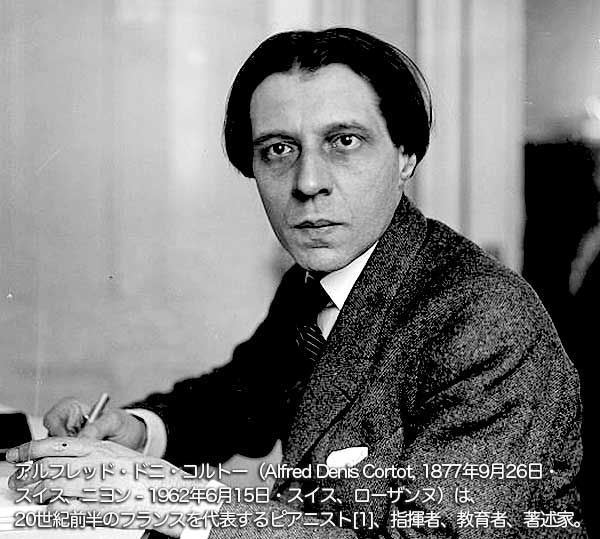

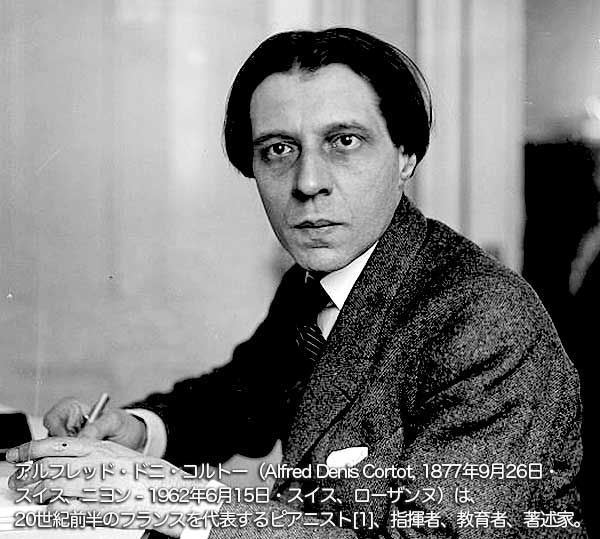

演奏のうえでは、そういった「魂の叫び」を表現したいところです。そのためには豊かなイマジネーションとテクニックを欠かすことはできません。この作品の解釈についてアルフレッド・コルトーは、誇張すべきでない、モデラート(適度)であるべき、と言っています。作品自体が十分に表現豊かで深い音楽だから、という理由です。私もその意見に百パーセント同意します。自分の経験上でもそうをのですが、「魂の叫び」を自分勝手に誇張してしまうと、音楽が間違った方向へ行ってしまいがちです。ショパンの孤独のなんとも言えない寂しさは、本人の言葉によくあらわれています———「私は自分が望んだように愛されることは決してなかった」。また、ショパンの伝記を書いたフレデリックニークスの「もし涙が音を出すのだとすれば、我々はそれをショパンのプレリュードに聞く」という言葉も思い出したいところです。

▶︎第15番変ニ長調

「雨だれ」の愛称で知られる一曲。この曲集の中でもっともポピュラーな作品ですね。あまりに有名になりすぎて、バナール(月並み)な色合いが付いているかもしれませんが、じつはよくできた作品だと思います。「雨だれ」という呼び名は、ジョルジュ・サンドの自伝に出てくる話に由来しています。ショパンが「プレリュード」を作曲していたときの逸話のひとつとして、「雨だれ」の話が紹介されるのですが、雨だれを模した音楽みたいね、とサンドが言ったのに対して、ショパンがそうではないと反論した、等々。でも、それがどのプレリュードのことなのか、サンドははっきり書いていないのです。それで、当時からさまざまな説が出されました。雨だれを思わせる音の動きをもったプレリュードは何曲もあるからです。第4番、第6番、第8番、そして、もちろんこの第15番も。

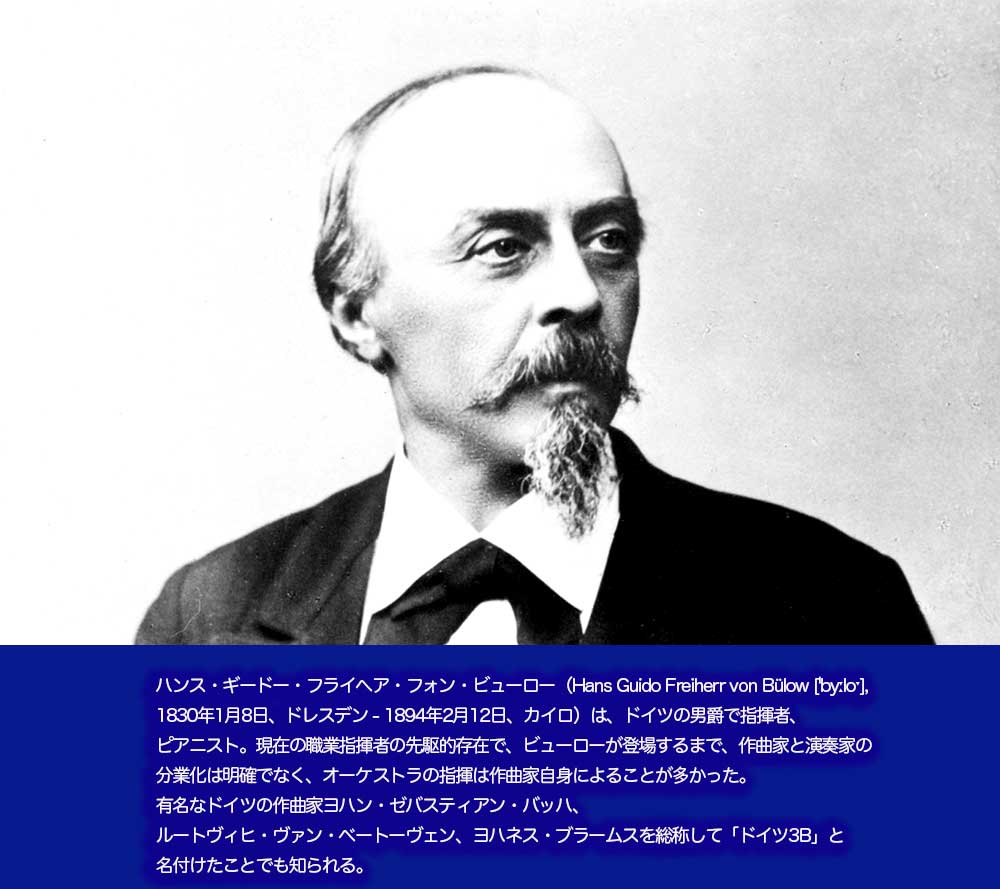

ドイツの大ピアニストで指揮者のハンス・フォン・ビューローは、24曲のプレリュードそれぞれに詩的な呼び名を与えましたが、そこで第15番は「雨だれ」とされています。そういうこともあって、次第に第15番が「雨だれ」として定着したようです。また、ショパンが弟子の(この曲の)楽譜にポーランド語で「雨の」を意味する言葉を書き込んでいたから第15番で間違いないだろうという説もある。でも、本当のことはまだ分かっていません。

変ニ長調は「ノクターン(作品27・2)」「子守歌(作品57)」と同じ調性で、やはりそれらに共通する雰囲気をもっています。出だしはノクターン風ですが、全体としてはバラードのようでもあります。ただし、とても簡潔なバラード。抒情的を主部に始まり、中間部で盛り上がったあと、主部が戻ってくるという分かりやすい三部形式です。

主部(変ニ長調)から中間部(嬰ハ短調)への移行がとてもスムーズですが、ここでショパンはお気に入りの手法〜エンハーモニック(異名同音)を使います。小節27の「ラ♭」が小節28で「ソ♯」になるんですね(符例4-1、小節27〜28)。

中間部についてはコルトーの言葉が知られています。「幽霊が突然ドアを開けて近づいてくる……」。私の個人的なイメージでは、この幽霊は、古代的な恐ろしい力、人間の抵抗することのできない、運命的な力。、、、ミツキエヴィッチのバラードや古代の伝説に出てくる魔力のようなものです。この中間部で音楽はとてつもない盛り上がりを見せます。

ずっと鳴り響いている「ソ#」の音がクレッシュンドを繰り返してff(フォルティッシモ)になると同時に「シ」に受け継がれ(小節40)、小節43でいちど静まったあと、同じことがもう一度繰り返されるのですが、このクレッシュンドを上手に聴かせるのは至難の業(符例4-1、小節28〜)。長いスラーを一息で、緊張感を保ったまま、全体を美しく響かせなければなりません。和音をポリフォニック(同時に複数の音が出る(和音が出せる))に、ガでもノーブル(高貴)な厳しさをもって響かせるのは本当にむずかしい。

もうひとつ印象的な箇所を挙げるなら、小節81の4拍目の⨍(フォルテ)でアクセント記号の付いた「シ♭」(この曲における最高音)からの2小節(語例4・2、小節81〜83)。レチタティーヴォ(朗誦・ろうしょう・声高く読むこと)を思わせるフレーズですが、前後の静けさの中でひときわ目立ちます。ショパンがフォンタナに宛てた手紙に出てくる「静けさー叫んでもいいー静けさ」を思い出しますね。このフォルテの「叫び」の中にも静けさを感じなければなりません。強い音の中に静けさを聴く、というのも大切なポイントです。

▶︎第24番ニ短調

伝統的に「死」と関連のある調性です。レクイエムなどでよく使われます。この曲も、まさに「死」のイメージだと思います。非常に激しい、悲劇的な音楽で、冒頭から何かとんでもないことが起こつたかのような緊迫感に満ちています。緊急事態発生のアラームを思わせるような切迫した感じです。

曲のキャラクターとしてはエチュード風といえます。左手の跳躍、音階、3度の重音を含んだパッセージ、オクターヴなど、むずかしい箇所がたくさんあって弾きどたえ十分です。

最初から最後まで左手が同じパターンの音型を弾きますが、これはきっと鐘の音のイメージでしょう。重大事を告げる鐘が激しく鳴っている。この左手もポリフォニックに書かれています。小節1から小節10までの左手、それぞれのグループの二つ目の音は16音符ではなく4分音符です。それを見せることでごつごつした感じが出ます(譜例4-3、小節1〜)。最後のほうでfff(フォルティッシッシモ)が二回、ff(フォルティッシモ)が一回出てきます。短いスパン(17小節)の中でこれだけ激しいのは撃しいですね。そして、最後は弔いの鐘を思わせる低音「レ」の三連打(譜例4-4、小節75〜77)。ある意味、ショパンはここで自分の死をイメージしているのかもしれない。狂気に満ちたような熱い音楽ですが、それでもショパン本人は冷静な感じです。まるで科学者のような眼差しをもって、自分の「死」を客観的に観察しているかのようです。弾き手としても、この熱さと冷たさのバランスを取るのが苦労するところです。この曲を弾くときに私はいつもギリシャ彫刻のラオコーン像を思い描きます。その顔つきや腕、腹部きからは、耐えがたいほどの痛み、苦しみが感じられますが、同時に像全休からは偉大で安定した精神が伝わってくるのです。ショパンの作品も同じように、どれほどの激情があらわれていても、全体としては美しい、安定した精神を見せているのだと思います。

▶︎全曲を通して弾くべきかどうか

『24のプレリュード』全曲をショパンが通して弾いたという記録はありませんが、公開のコンサートで抜粋を弾いていたというのは先に述べたとおりです。この作品を全曲通しで弾くべきか、抜粋でも構わないかという議論もあります。実際のところ、全曲弾くピアニストが多数派ですが、セレクトして弾くことにこだわるピアニストもいます。そもそもそれぞれが独立した曲ですから、私はどちらでも構わないと思います。

セレクトのしかたによってはこれまで見えなかった新しい面が見えてくることもあるでしょう。その一方で全曲を通してこそ分かる素晴らしさがある。私にとっては、この作品は最初から最後まで一本の線でつながっている感じが強いです。第15番がターニング・ポイントですね。ここで何かが起こつて新たな世界が広がる。「あの世」へ近づいていく感じ、とでも言えばよいでしょうか。葬送行進曲風の第20番からさらに深い世界へ入っていく。そして、終曲の「死」。逃れられない運命というイメージです。

オシップ・マンデリシュタムの言葉が胸に響きます。

「芸術家の『死』をその創作上の達成(成し遂げた業績)から外すべきではない。『死』は創作活動の一環なのだから」。

◆おすすめの演奏

またか、と思われるでしょうが、やはりアルフレッド・コルトーです。プレリュードは、ショパンのポエジーのエッセンスがもっともよくあらわれている作品。コルトーは全24曲をとてもナチュラルかつ自由に表現しています。

演奏家と作曲家が一体の関係になっている感じで、自由自在なルバートは、ほとんど即興演奏に近い世界をつくつています。インティメート(親密)でありながらスケールが大きい演奏です。何種類も録音がありますが、ここでは一九三三〜三四年のバージョンを挙げておきます。

コルトーと同世代のフランスのピアニスト、ロベール・ロルタにも全24曲の録音があります。古い録音なので、音質には限界がありますが、これもまた非常にクラシカルで優れた演奏です。ロルタの音は、まろやかで太いのが特徴。同時に、軽さも備えています。とくに印象的なのはフレージングの素晴らしさ。第15番「雨だれ」は、とてもナチュラルでさわやか。思わず「Charmant(シャルマン=チャーミング)」と言いたくなるような演奏です。素敵なフレンチスタイルです。

ミエチスラフ・ホルショフスキの演奏(1973年のライヴ録音)もおすすめです。音の静けさやノスタルジックな感じが魅力で、全体を通してゆったりとした空気が流れています。正直で飾らない演奏ですが、シンプルでアットホームな感じがいいですね。ポエジーと造形美の両方が際立っていて、作品全体がひとつの物語になっています。第15番「雨だれ」では、音自体にウェットな感じ、湿った雰囲気があります。この音づくりは簡単ではありません。最後の第24番もスケールが大きい。ショパンが書いた左手の細かい指示を一生懸命聴かせています。それ以外では、第2番も素敵です。とてもミステリアスな音で弾いています。

ロシアでは有名なウラジミール・ソフロニッキーのライヴ録音(1949年)もおすすめの演奏のひとつです。巨大皇子苗をあらわすような、スケールの大きな演奏です。ソフロニッキーが弾くとどの曲もヒロイックに聞こえるのですが、その厳しい感じは『24のプレリュード』にふさわしいと思います。聴くたびに「自らを高めたい」という気持ちになります。第15番「雨だれ」もすごいです。音自体が光っているような、名人の技です。中間部はとても重い、逃げられない世界をうまく表現しています。ちょっと悪魔っぽい、「死」の感じが強くあって、それこそソナタ第2番を思い出します。他に印象的なのは第17番。ソフロニッキーにしか出せない音の世界ですね。

ルドルフ・ゼルキンの録音も大好きな演奏のひとつです。ショパンを弾くと、弾き手の性格や考えていることがよく分かると言われますが、ゼルキンのストレートで正直なあり方は本当に聴き手の心を打ちます。ゼルキンの演奏からは、線がはっきりと聞こえてきます。素晴らしいドローイング力、デッサンカです。色ではなく、線。作品の構造やポリフォニーの豊かさを見せてくれるのが、この演奏の最大の魅力です。強い精神性が感じられるのも、この作品にふさわしいと思います。

■ショパンの名曲

■ショパンの名曲