■淡路島はどのようにしてできたか

▶︎地域地質研究報告 洲 本 地 域 の 地 質

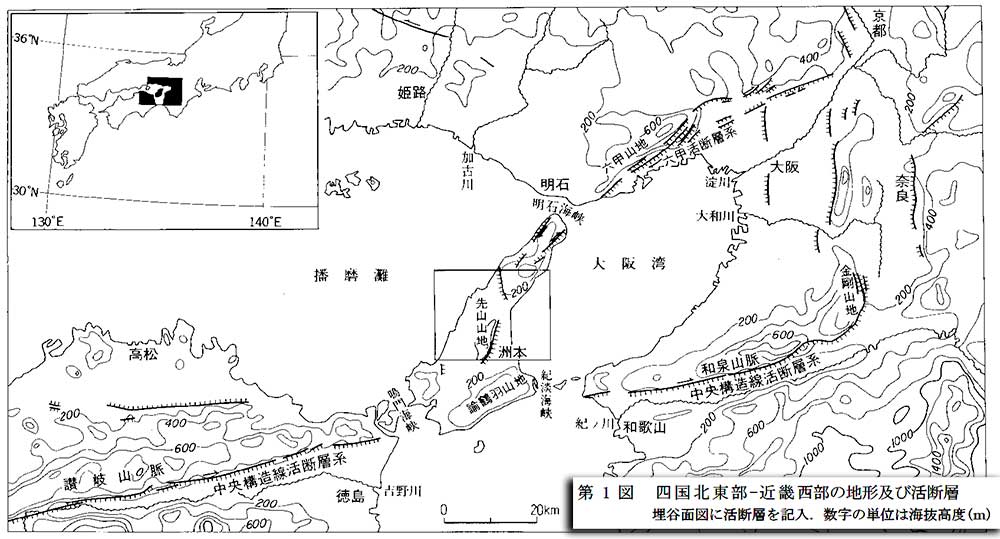

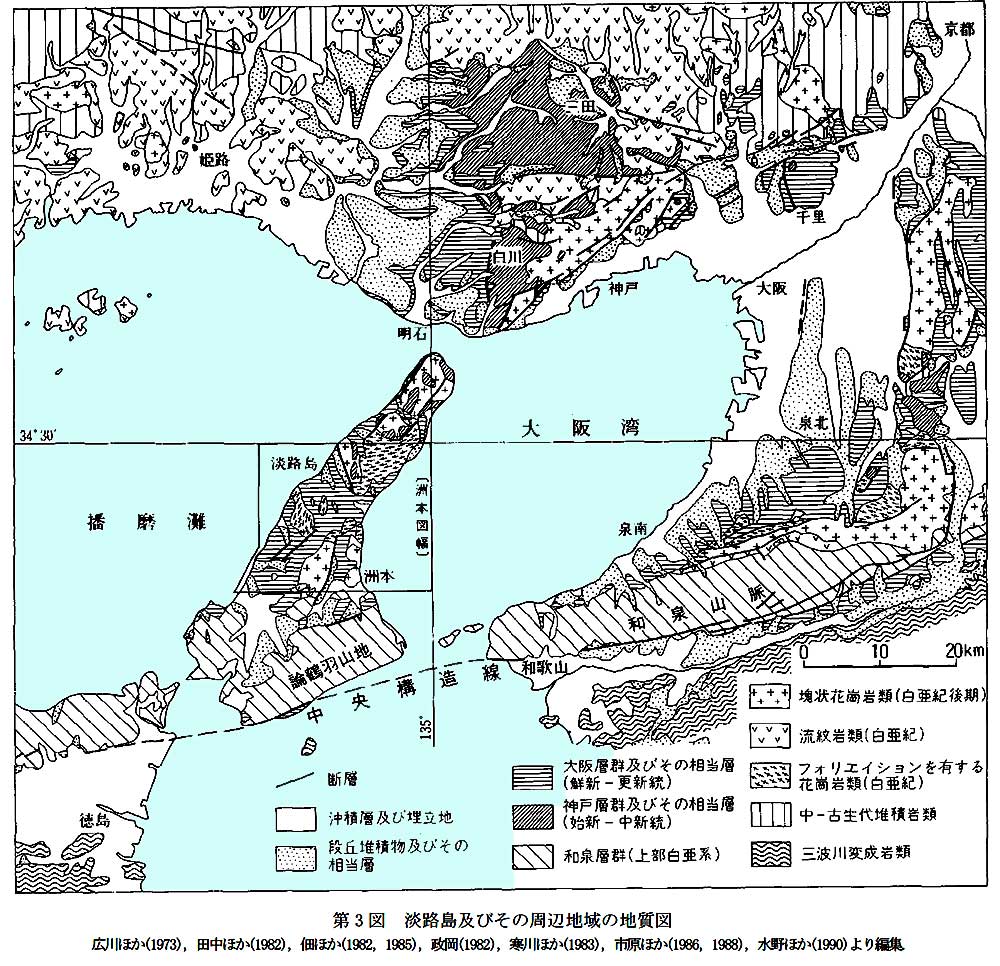

淡路島の地形は,海を隔てた周辺地域と親密な関係を保っている(第 1 図).淡路島の北部(主に「明石」図幅地域)は北東延長上の六甲山地に連続するような細長くて山がちの地形を呈している.南部の諭鶴羽(ゆずるは)山地は,紀淡海峡を隔てて東方の和泉山脈に続き,島の西端にある山地地域は,鳴門海峡を介して西方の讃岐山脈に連なっている.

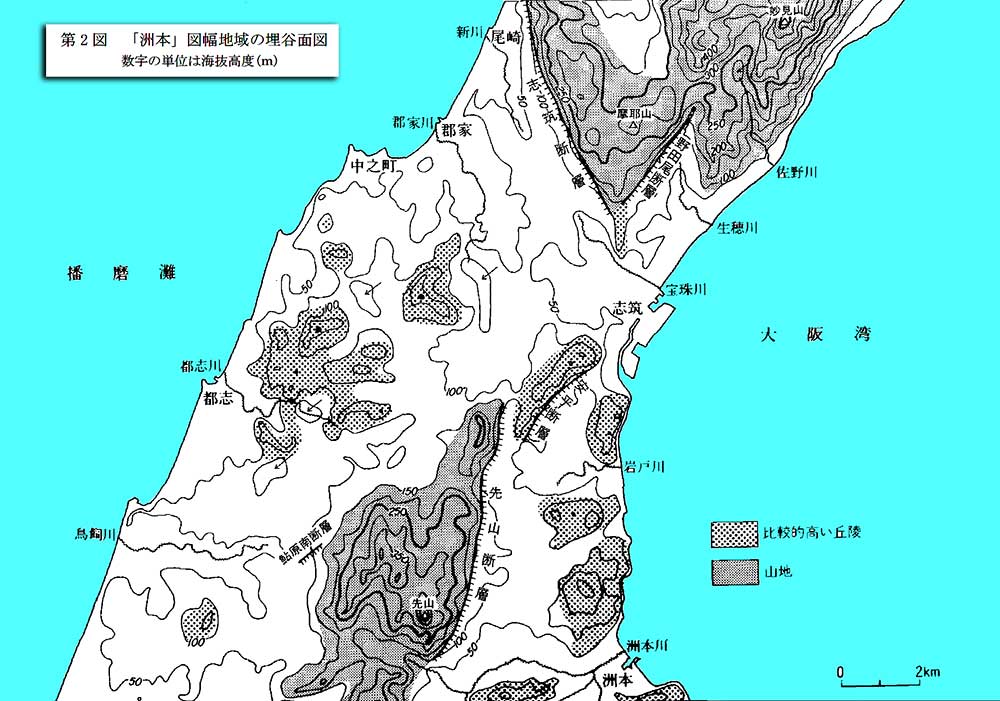

淡路島の中央を占める「洲本」図幅地域では,先山を最高点とする南北方向の小さな山並み(本報告では先山山地と呼ぶ)を大きな「臍・へそ」として,低い丘陵地が取り囲んでいる.そして,この地に向かって,六甲山地・和泉山脈・讃岐山脈などに連続する主要な地形配列が集約されているように思える.この意味で,本図幅地域は特異な位置を占め,近畿と四国の地形発達のつながりを考える上で大変重要な地域ともいえよう.

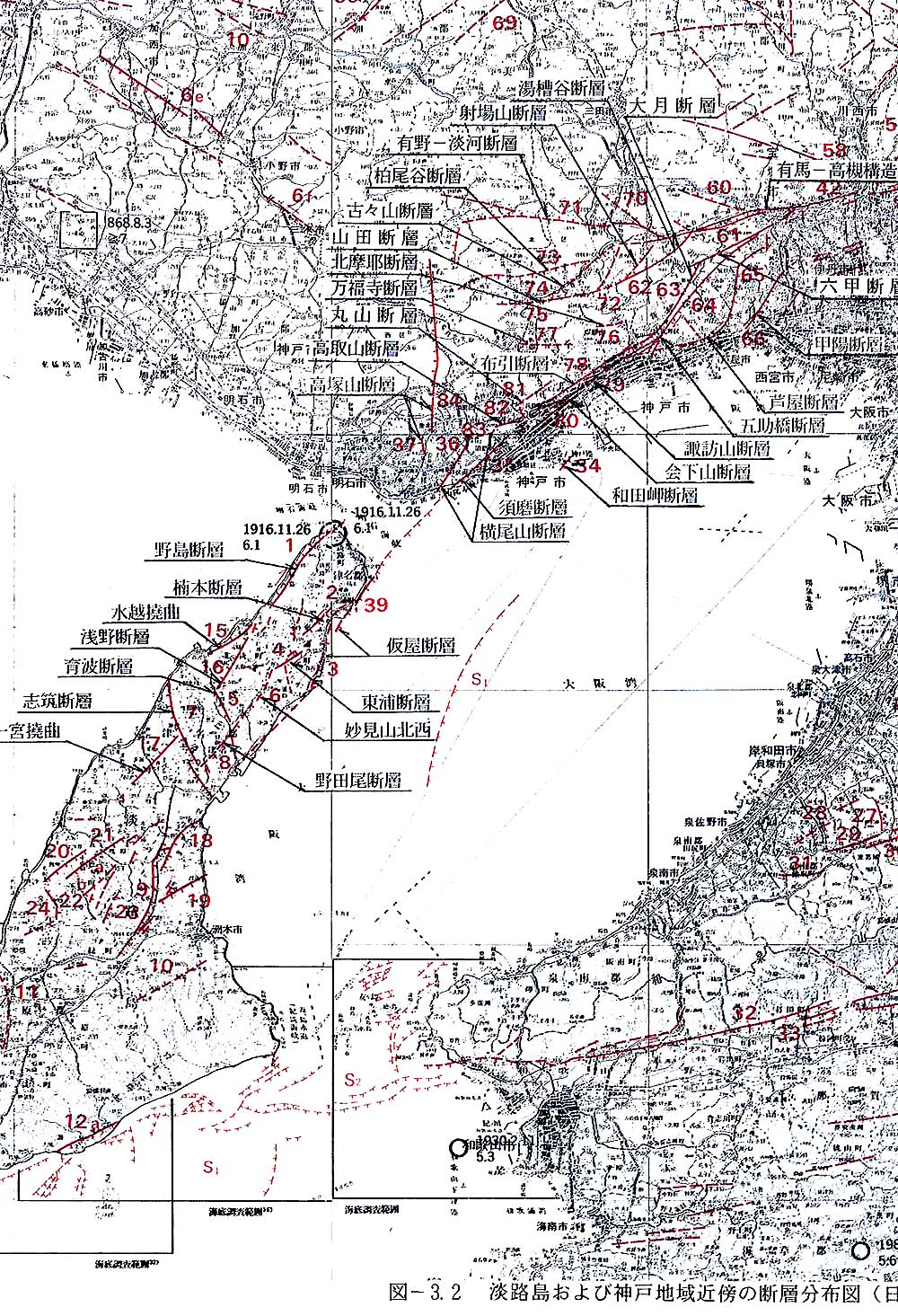

本図幅地域の地形は,山地・丘陵・台地及び低地に区分できる.そして,山地の縁には活断層が分布し,その活動が地形形成に直接関与していることを示している(第 2 図).

本図幅地域の南部には,先山(せんざん)(標高448m)を中心として,幅 4 km,長さ15kmで北北東-南南西方向に細長く延びる先山山地が発達している.この山地の南部は南隣の「由良」図幅まで及んでいる.

▶︎Ⅰ.2 丘陵・台地

本図幅地域には,標高250m以下の丘陵地が広く発達している.そして,丘陵の中でも,やや小高い部分が花崗岩類よりなり,それ以外は大阪層群(一部では神戸層群)より構成されている.台地は,河成及び海成の段丘面より構成されている.河成段丘の一部は,丘陵を開析する小さな河川に沿って発達している.また,山地の縁を限る断層崖の前面には扇状地性の河成段丘面が広く発達している.河成段丘面は,種々の要因による基準面の変化に伴って多くの時期のものが認められるが,大きく,高・中・低・最低位に区分できる.播磨灘に面する西海岸に沿って,海成段丘面が断続的に分布している.海成段丘面は大部分が標高34-50mに分布しており,ほぼ同時期に形成されたものと考えられる

▶︎ 活 断 層

本図幅地域には,顕著な活断層が発達する.これらに沿って,断層崖・段丘面の切断などの変位地形が認められるとともに多くの地点で断層露頭が確認できる.活断層として確実に認定できるものは,志筑断層・野田尾断層・先山断層・安乎(あいが)断層・鮎原(あいはら)南断層(活断層研究会編,1980,1991;佃ほか,1982)である.

志筑断層と野田尾断層は,本図幅地域北部に発達する山地と,丘陵・台地・低地を境している.前者は北北西-南南東方向に 7 km,後者は北東-南西方向に 4 km の長さをもつ.先山断層と安乎断層は先山山地東縁に位置し,山地の形成に大きく関与している.前者は北北東-南南西方向に約 7 km,後者は北東-南西方向に約 3 km にわたって延びている.鮎原南断層は,先山山地の西麓に発達し,北東-南西方向で 1 km の範囲にわたって段丘面を変位させている.

▶︎ 2 層 序

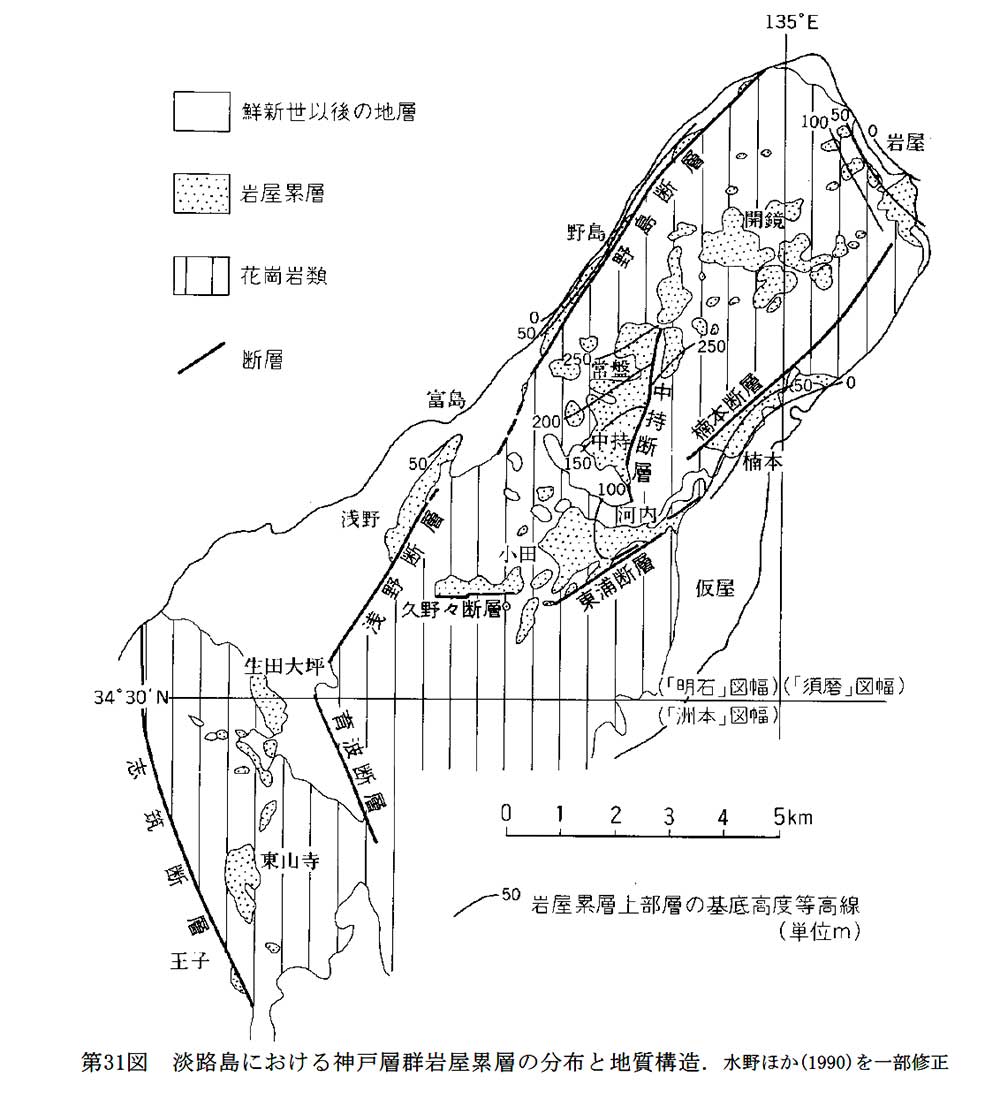

岩屋累層の分布は淡路島北部の「明石」,「須磨」及び「洲本」図幅に及ぶ範囲であり(第31図),脊梁山地上や東西両海岸側の断層沿いに点々と分布している.模式地は淡路町岩屋付近である(池辺編,1961).岩屋累層の部層区分として鹿間(1938),野田(1984)及び水野ほか(1990)の分類があるが,本報告では水野ほか(1990)に従う.

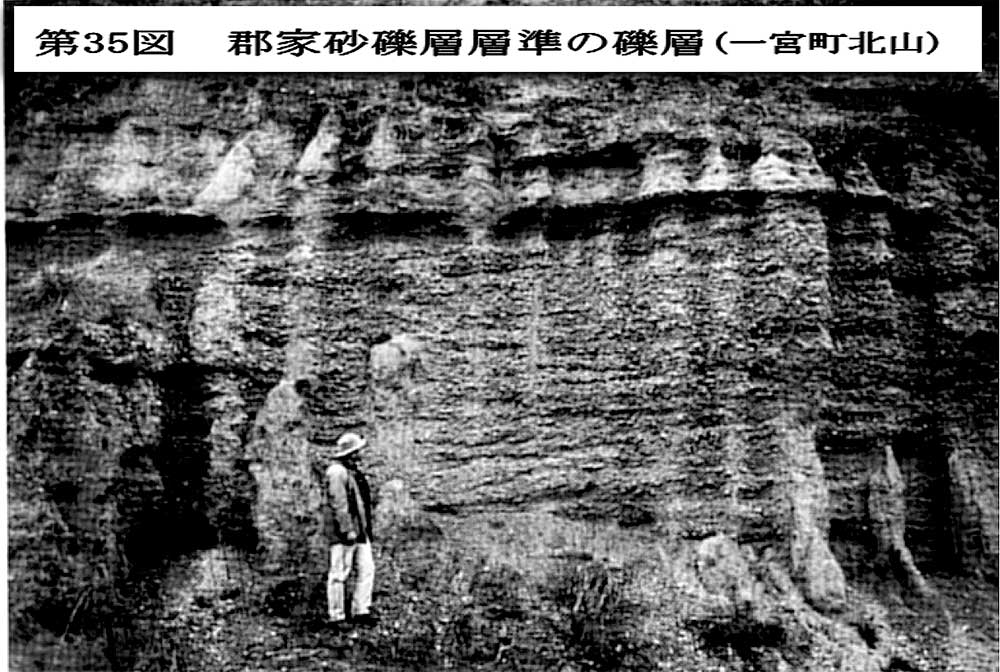

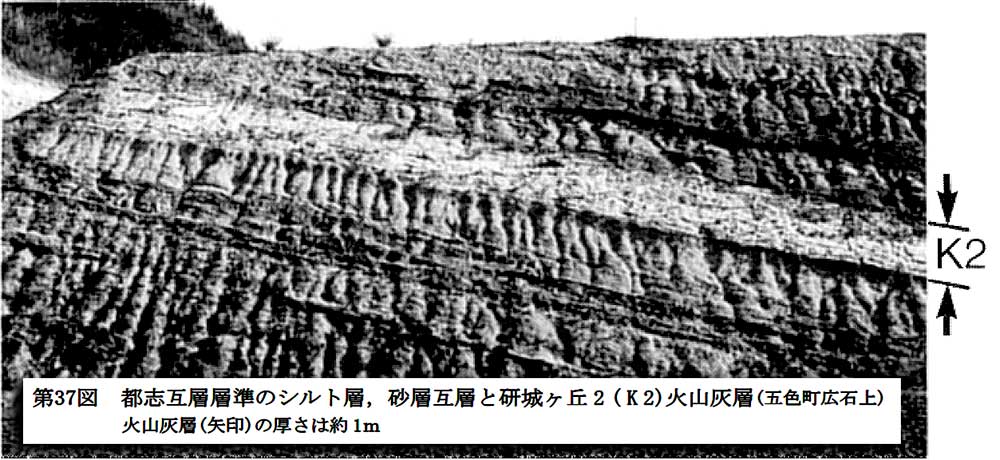

すなわち岩屋累層は下部層,中部層及び上部層に細分される.下部層は砂質泥岩層及び亜炭層を不規則に挟む淘汰の悪い花崗岩質粗粒砂岩-細礫岩層,あるいは亜角-角礫岩層からなる淡水成の堆積物,中部層は下部層に整合的に重なり,淘汰のよい砂岩層または砂礫岩層からなる。