東大寺の歴史から考える、持続可能性の本質

■東大寺の歴史から考える、持続可能性の本質

▶︎報告1

SDGSの意図

▶︎報告2

「東大寺の歴史から考える、持続可能性の本質」 東大寺 長老 筒井寛昭 氏

■SDGSの意図 録音2分

「なぜ、今、SDGs?」 日本SDGs協会 代表理事 堤晶子 氏

■「東大寺の歴史から考える、持続可能性の本質」

東大寺 長老 筒井寛昭 氏

▶︎1録音10分

▶︎001.mp4メモを入力

将来に向かってずっと続けていこうという。そういう文化歴史というものを、なのかなっていう気がします。つまり、そういうものの積み重ねがずっとこうあって初めて持続可能になってるんじゃないかと。頭から持続可能なものを作ろうと思ってもなかなかこれは難しい問題なんですよね。だから、なるべく短期間に変化をさせていけるような、持続可能なものにしていかないと、頭から持続可能なものだというふうなことを言うのは非常に難しいことであるんじゃないかと。

日本の国は1300年ずっと続いてきたんですけれども、これを持続したのはどういう意味かというと、先ほど言われたように過去を見ると、温故知新という言葉があるように、過去を参考にしながら未来を作っていこうじゃないか。いうのがやはり一番大切なことじゃないかというふうに思います。新しいものをこれから作っていった。それが持続するかどうかっていうのはわからないでも、過去にこういう事実があって、それが実行されていったときに、ある程度人々が満足する社会ができたんだと。いうことから始めないといけないんじゃないかと。それを日本の国っていうのは1300年持ち続けてきたんですよ。今改めてこんなこと言うのはおかしいじゃないと私はいつも思ってるんですね。

つまり、数千年の歴史を作っていくときに、それぞれの時代ごとの政治家たちはどんな社会を作っていこうかという目標があったんですけれども、それが全く変わった。方式にはなってない。面白いのは、最初は天皇が政治(奈良・平安)をしてたんですけれども、武士の世の中になって武士が今度は政治(鎌倉武士)をするようになったんです。ところが、武士がやっても武士だけの政治ではなしに、それまであったものを参考にして、つまり天皇を残していったんですよね。天皇、つまり人々が信頼している天皇というものを残していこうじゃないかと。その中で、武士としての政治をしていこうじゃないかというのが、明治まであったわけですよね。明治以降、だんだん新しい社会作りの中で、今の民主主義的(戦後)なものが出てきたわけですね。そういうようなことで、新しくつくるということは非常に難しいことだった。明治のときに非常にやっぱり社会が難しかったわけですよね。

だから、やっぱりそういうふうな意味合いからすれば、日本の国というのは、前を参考にしながらうまく社会を作ってきたんじゃないかというのがまず一つなんです。その中でここには気あり、キアヌ・リーブス主演の映画が書かれています。ずいぶん昔ですね、2008年に作られた映画なんですけれども、宇宙人が地域を助けに来る話なんです。助けに来てどうしてくれるのはこんな汚いところ、どんなしたら治るんやろなって思ったとかですけれども、結局、その宇宙人たちは、よく見て、人間がこれ以上発展するようなことをすれば、地球に非常に悪い。動物になってしまうと、地球上に人間がいなくなったら、また元のあの森のいっぱい生えてるそういう地球に戻るんじゃないかというふうなところから発生した映画なんですよ。

だから、あの地球を救いに来たということは、人を亡くすというふうなことが映画にしてあるものではないですよね。これはすごいなと思ったんですよ。人間っていうのは発展させ、自分たちが幸せになろうということで発展したことが実はそうではなしに地球というものを非常に汚してしまって、人間ひとりの欲望のために、この地球を何とかしていこうというふうになってしまったっていうことを表しています。

実は仏教なんかでもそんなことを非常に大切にしてるんですね。人が幸せになるのには、生物が幸せになってくれないと、人間なんていうのは幸せにならないんだと。それは、実は大仏建立のところで説明しますけれども、聖武天皇の言葉の中にちゃんと入ってるんです。まずそれは後からお話しますけれども、つまり持続可能な開発をしようと呼んではなしに、今までやったものの中でどういうことが持続可能になってるんだということをまず調べないといけないと。それが人のためになるという今ここでも言われてましたけれども、人間のため人間のためばっかりになってるんですよね。なんでこれ社会のため自然のため、他の生物のためのことは言われてないんですかね。環境問題ということは、環境問題人間のための環境問題のことを言ってるだけなんですよ。そうじゃない地球全部の環境問題のことをつまり人間関係なしの生物たちを含めた、そういうことの環境問題じゃないで、おかしなはずなんですけれども、そこのところはなかなか考えられていないとですかね。その中でも、もっともっとその根本的な大まかなところは辺がちょっと抜けてるようなことがあってここのところだけしかやってないというふうに、思っているわけですけど。

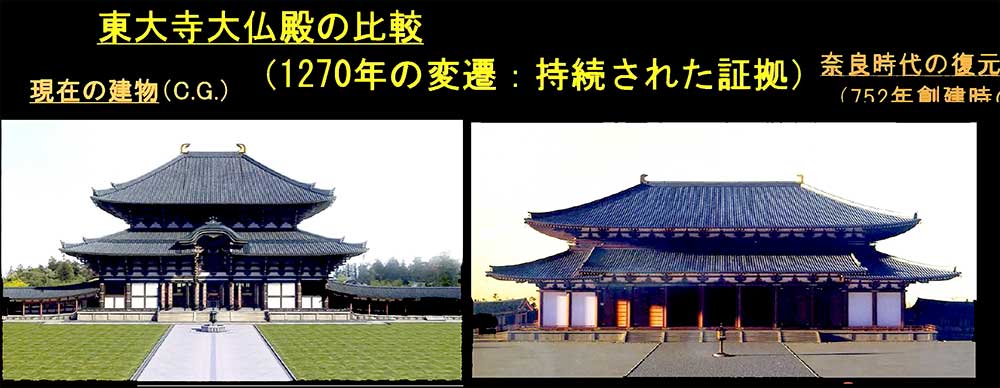

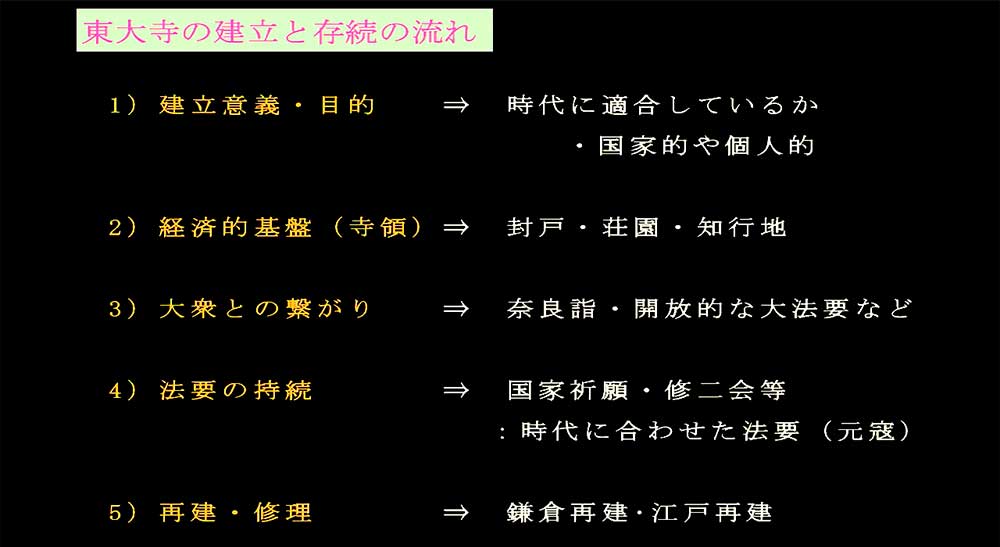

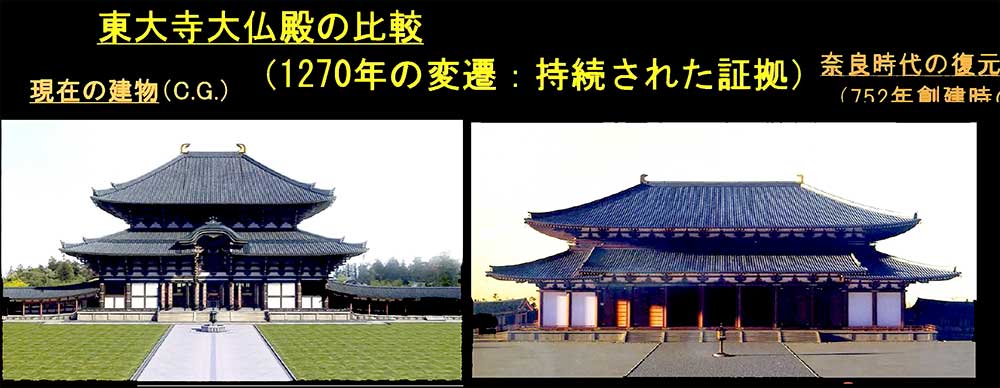

その中で、東大寺としてはそしたらどんなことなんや、宗教者としてはどういうことを言ったんやというのを、これからお話をさせていただきたいと思います。東大の歴史から考える持続可能な本質ということ。ちょっと問題も難しいんですけれども、これが、東大寺が最初に立ったときと現在の大仏殿の違いです。元の通りにはできてないんですよね。でも、この大仏像大仏を残そうという考えは、1200年前から一緒なんですよ。この大仏を残していかないといけない。大仏が作られた意味合いというのはどういうことなんだということを「みんなが考えるために、これを残していかないと駄目なんだ」というのは日本人の考え、これは素晴らしいことだと思います。

創建当初からすれば、あの建物としては3分の2の大きさにしかなってないんですけども、中にいる大仏様は、変化がしておりますけれども、やはり意味合いのあるものとして残されている。ただ大きな先ほど、大仏ができたらいいんだということではないんですね。それはやっぱりこの文化、日本の歴史から見ていっても、割合に日本という国がわかってくると思います。実は、先ほど言ったみたいに、天皇の納めたもの、そして幕府という政治が治める武士が治める政治、そして明治国家になっていたっていうことは、先ほどお話して、いました。1300年、明治を続く社会編変化を経験した。そして存続させてきた世界でも例を見ない社会構造を作り上げてきた素晴らしい国がこの日本です。だから今更そういうこと言わなくてももっともっと古い人、古い人って実はおかしいかな。過去の人のいろんな実績を参考にするというのは非常にこれは、日本の中では人々の幸せに繋がることが目指せるんじゃないかというふうに、思います。

その一つが、神仏習合という考えなんですね。で、なんや神仏、それが社会が良くなったんか。で、こう思いますけれども、実は神様の存在って何やろうと。いうふうに皆さんはっきりと知ってますか。実は神様っていうのは自然が対象なんですよね。だいたいは。つまり、人間の力でどうにもならないことは、神様任せにしてるんですよ。人間で、台風や大風や土砂崩れとかを防ごうというのは無理なんですよ、ところが、それを知ることによって、いかにしたら人間に災いがないように過ごせるかなっていうことを教えているのは神様の考え方なんです。つまり自然とともに暮らしていかないといけませんよっていうのが神様の考え。そこに仏教が入ってきたんですね、仏教徒何か。後で出てくるかもわからないんですね。またあの人間の

▶︎002.mp4メモを入力

■3録音15分

▶︎003.mp4メモを入力

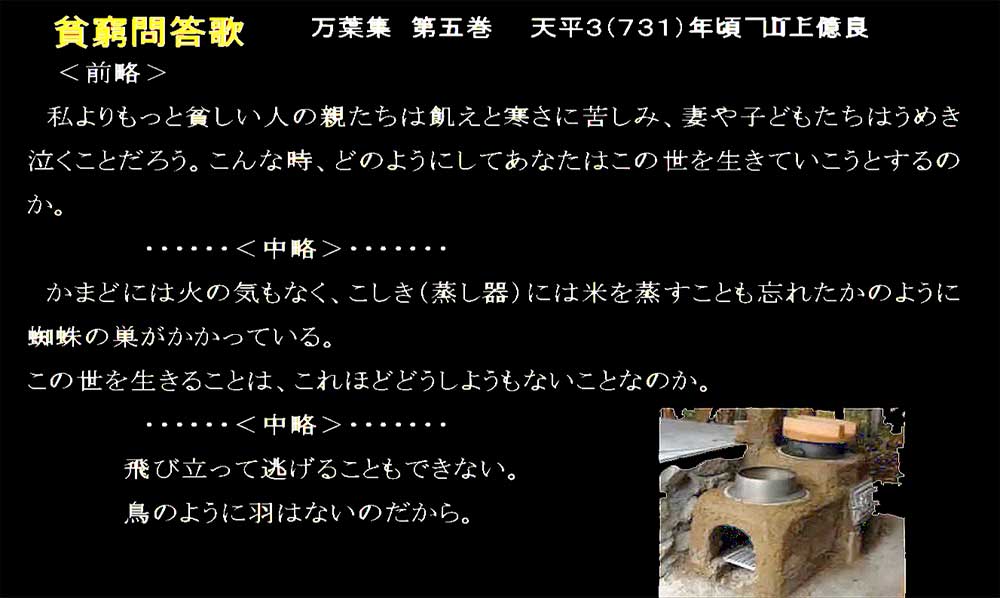

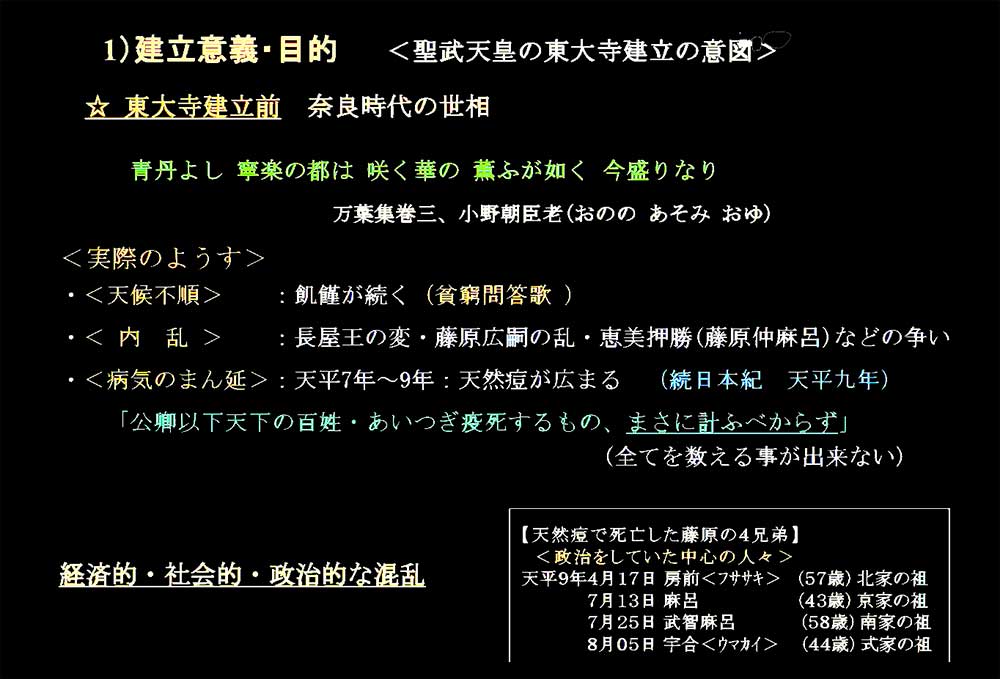

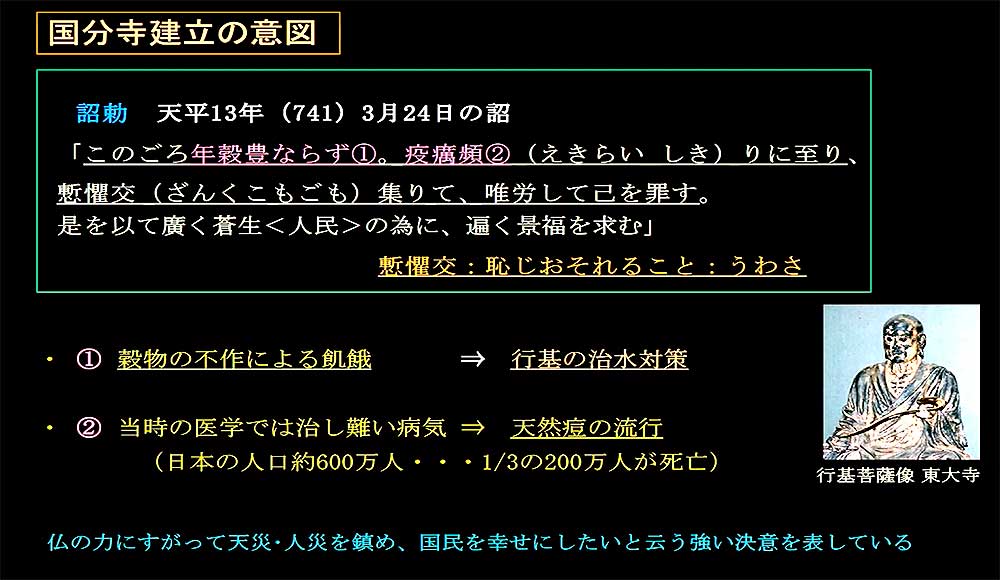

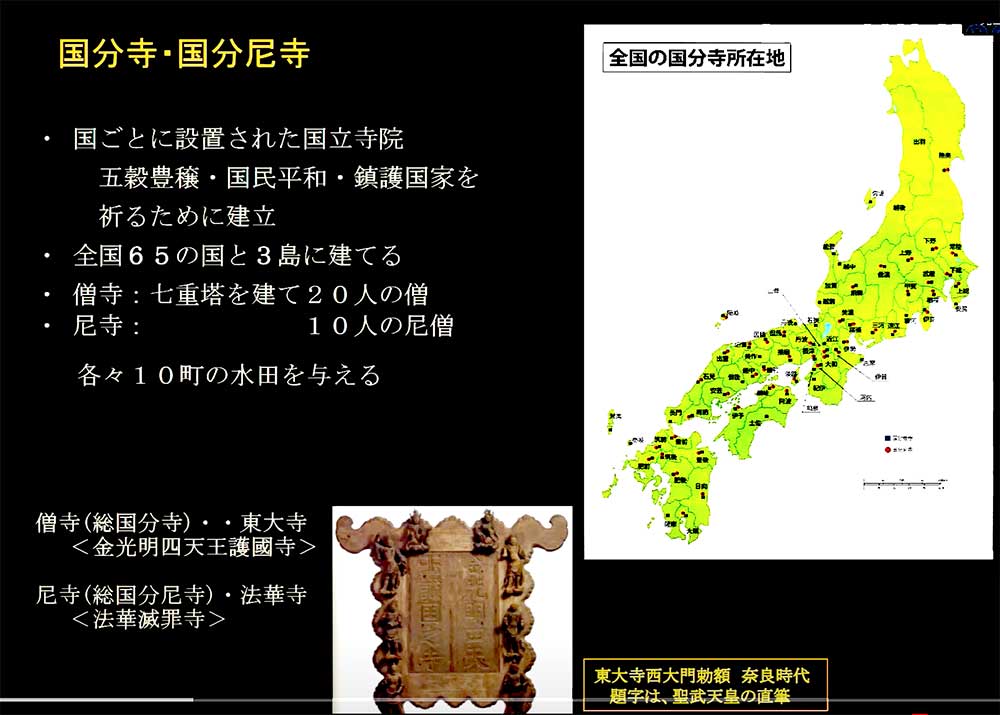

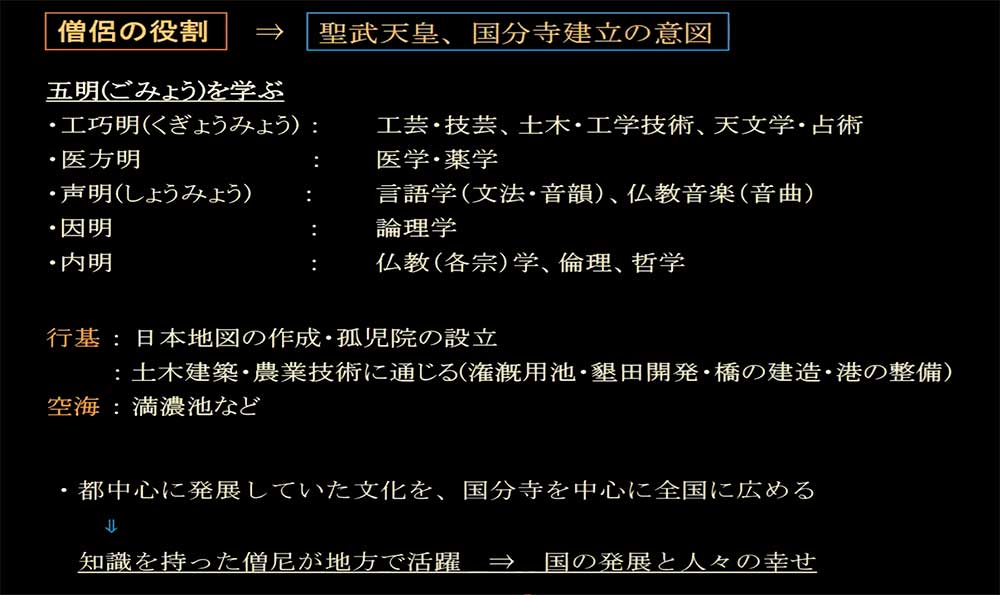

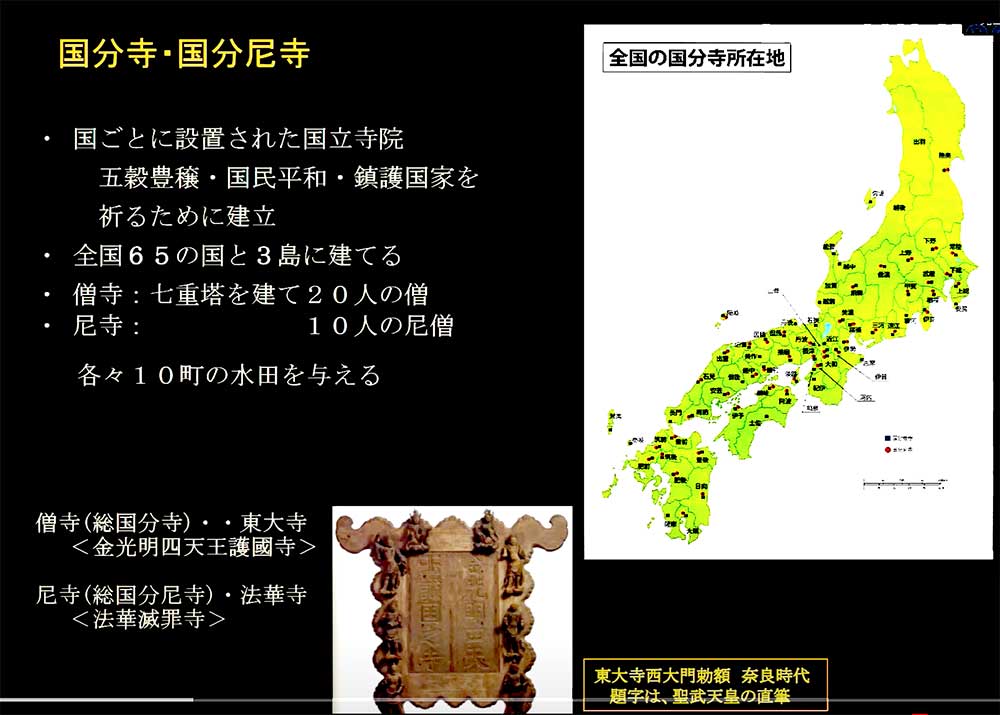

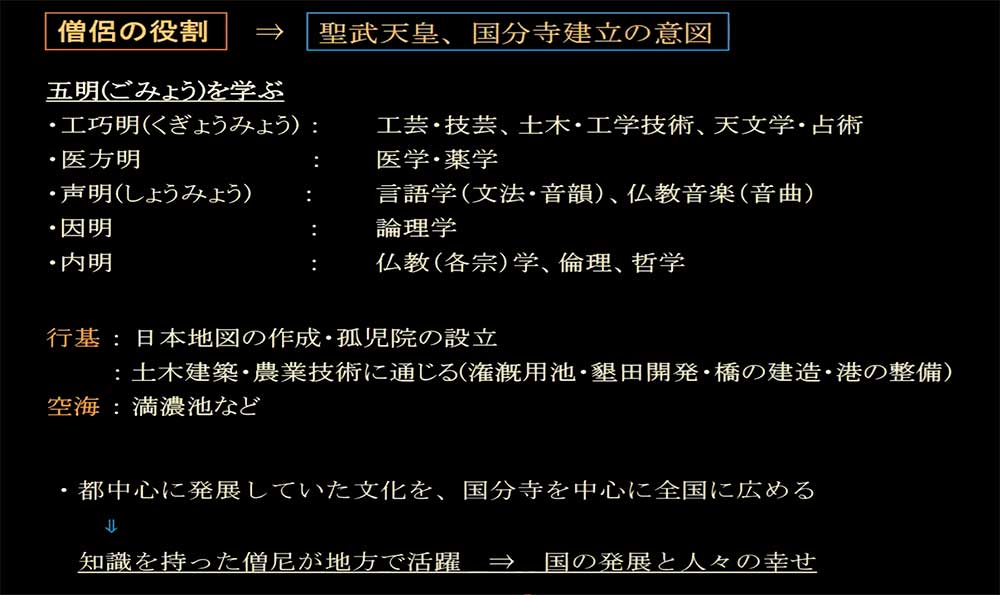

実は国分寺というものを全国に作ってほしいねんと。これね、そんなしんどいときになんで国分寺に何か作ったんやというふうに思ってる学者の人もたくさんおられます。国分寺は65ヶ所の国と、三つの島ですね。淡路島、沖の島、猿ヶ島の三つの島合わせて68ヶ所のところに20人ずつの坊さんを配置したんですね。まさに1000人以上いるわけですね。坊さんが、それともう一つは、尼寺を作ったんです。ここには10人の尼さんを配膳するんですけれども、何でこんなことしちゃって、聖武天皇の目的はなんやねん。お寺を作って人を救うのか。っていうことをみんなが言ってるんです実は。聖武天皇の目的はこれじゃないんです。

お坊さん役割というのは、いろんなことをしているんですね。例えば総合生活に1000人が東大寺にも1000人ぐらいありましたから、1年間に病気したり、怪我したりする人がいてる。でもそれを直す人は誰がいるねんと、お坊さんの中でそれを学んで、それで病気を治したり、薬の知識を得たりするんですね。あるいは、ここに寺建てるんやけど、誰が建ててくれへんかといって誰も建物はいないんですね。

で、お坊さんが設計図を引いて、そして土木の大指導をして、そしてお寺が作れると。だから、お坊さんというのはお経をあげたり勉強するだけではなしに、こういうことまでしてたんですね。でそれに目をつけたのが聖武天皇なんです。こういう人たちを全国に送ってやろうと。そして病気っていうのは、この医学を勉強した人、そして橋を作って、隣のところと行き来して、そして人が困らないようにしようということを、この坊さんに誘うと言うたのがこの聖武天皇の国分寺の意味合いなんですよ。みんなが幸せになってきたら仏教はこういうことを教えてるんですよということをしていこうと。いうことを考えて作られたわけなんですね。いやなかなかこう素晴らしい考え方だと思うんですよ、地方活性化してるわけですね。

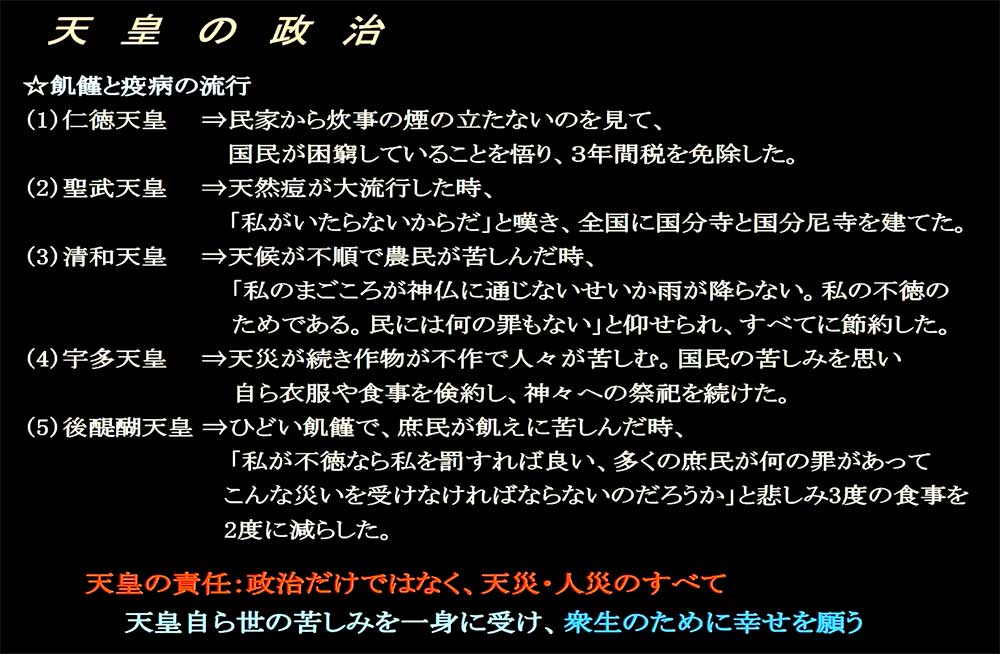

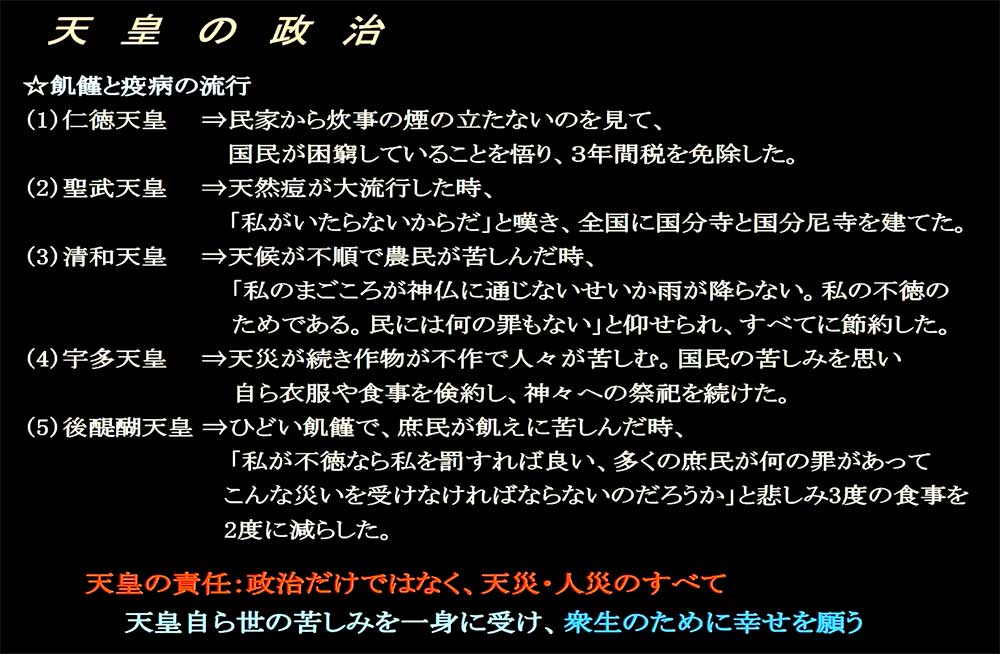

それによって、日本の国を立て直そうとしたわけですね。天皇の政治というのは、ここには書いてない思いますけれども、あの、ここの中で見てもらってわかるんですけども、仁徳天皇から後醍醐天皇というのは、飛鳥時代からつまり天皇が政治をしていた鎌倉時代の初めまでですかね、平安時代の終わり頃まですかね。天皇さんていうのは、どんな政治とってんっていうふうなことをあまり説明されてないですね。

でもこれ見てみると、都から周りを見てみると、どこの家からも夕方になっても煙が立ってない食事してないのか、どの資産や飢饉でお米なくなってるからみんな食べるものないから、そんな誰も煮炊きしませんよと。そうかそれやったら俺も大我慢しよう、あるいは3年間免除、酒税を免除しようというふうなことをされていると。だから、全然天皇の政治というのは人とかけ離れたとこでやってるんじゃなしに、ちゃんとこういうふうに人々の様子を見ながら政治をしているんですね。

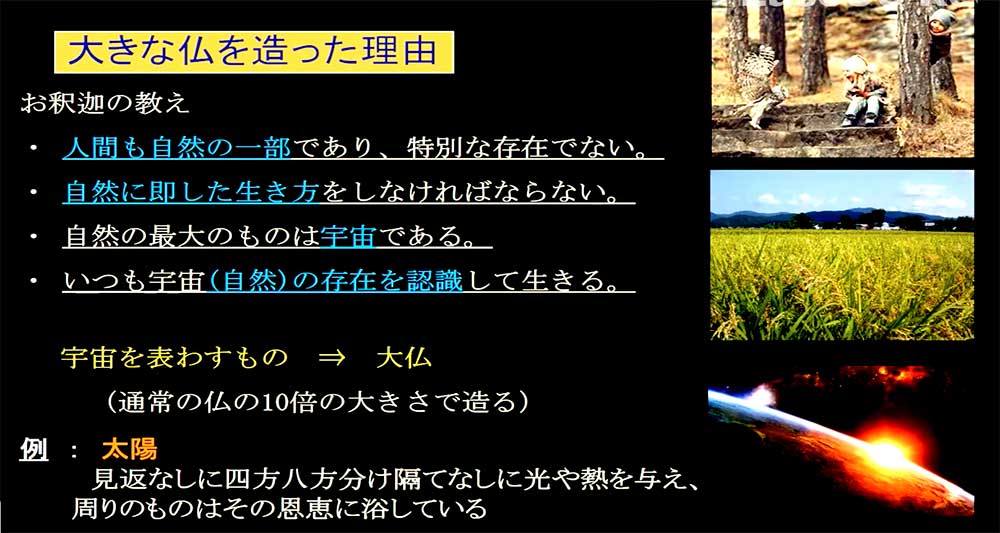

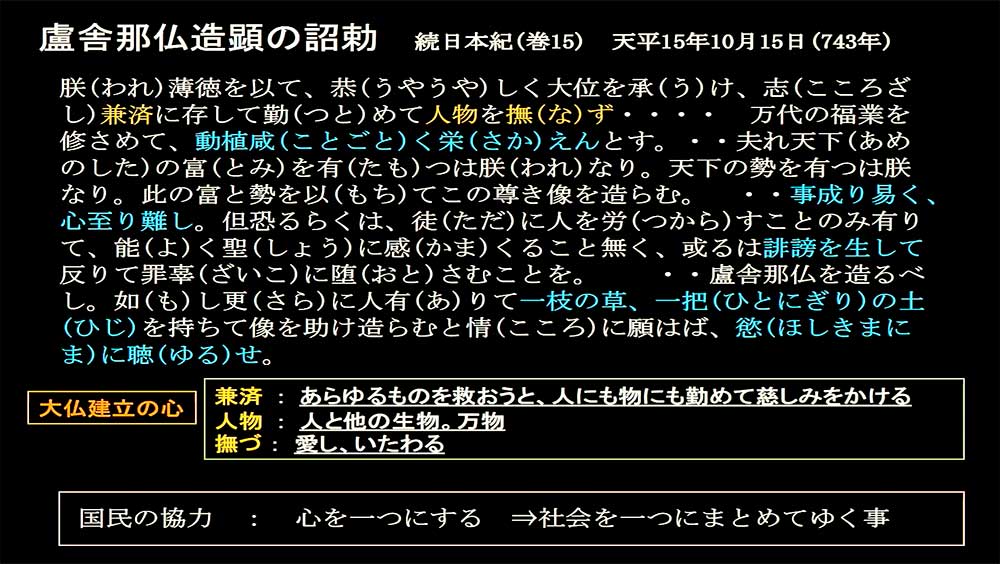

東大寺のこと言う前にすごく時間かかってますけれども、そういうことで、あの天皇の責任は政治だけではなしに、天災・震災のことでも、考えながら政治をしてたわけで、実はこれが、聖武天皇が大仏を作ろうとした実は理由なんです。人間も自然の一部であり、特別な存在ではない、自然に即した生き方をしなければならない。自然の最大ものは、最大のものは宇宙である。そしていつもその宇宙、自然の存在を意識して生きていこうじゃないかと。つまり、宇宙を表す大きな仏様を作って、私達は自分自身だけじゃなしに、自然の一部として、自然の中で仲良くしながら生きていかないといけないんじゃないかと。太陽というものは見返りなしに四方八方に隔てなく光を与えて、そして人に恩恵を伝えてるやないかと。太陽、それで、俺に俺いいえというふうには言ってない。たださ、単に私達がその恩恵を受けてるだけじゃないかと。

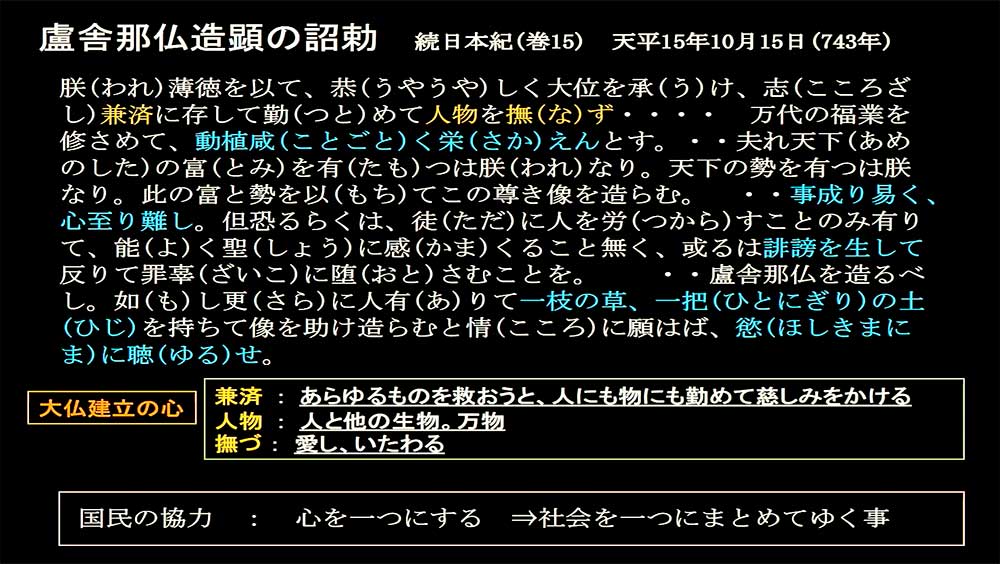

いうふうなことから、太陽を目指すような大きな仏を作ろうじゃないかというのが、大仏様を作った意味なんですね。先ほど言ったようにここに主な盧舎那仏創建なりって、そう思ってんのはこのために作るんですよって言うた。ところが、先ほど中沢先生のところでお話あったんですが、一番大切なところは「動植物悉く栄えん」と書いてあるんですね。ここに「人間が栄える」と書いてないんですよ。人間っていうのは動物も植物も栄える。そのことによって、人間は、おのずから、お幸せになっていけるんだと。それを考えずに栄えるということはできないんやと。つまり、自然との繋がりというものをよく考えてみんな生きていこうじゃないかと。あの大仏様、俺が作られ作ったらことになりやすく心の痛みがさしてと書いてあるんですね。物はできるやろうと箱物行政と一緒ですよ。

物はできるけれども、その作った意味合いっていうのは、心というのはみんなが知ってくれへんやないかと。先ほど言われたように、たくさんの人がこれに関わったけれども、それを命令した私には誹謗を生ずると。そして私は最期につまり次に罪に落ちてしまう。つまり命令してこれあれ作れって人は垂らすことというのは、私を希望したり、あるいは私を非難することが起こってくるんやと。私はそういう仏を作るんじゃないや。みんなが一重の草一握りの土を持ってみんなで作ろうじゃないかと。そういう協力する力によって大仏ができるということは、心が通じ合ったと仲間ができるんじゃないかと。それが心を一つにする社会というのが、みんなが望んでる社会じゃないかと。いうことをこの大仏作りに表されているんです。

つまり人々が勝手なことに自分のことしか考えないような社会が出来上がったら、みんな不幸なままやと。そうじゃない日本の国の中で、みんなが一つの心になって協力し合って、そして人を助けていこうじゃないか。自然とともに暮らしていこうじゃないか。それを、目に見えるものでして、表すのにはどうしたらいいだろう宇宙なんて形には出せない。けれども、大きな仏様はこれ宇宙や自然やというのがわかりやすいんじゃないかというのが、聖武天皇が大仏を作った根本なんですね。そういうことがすると、これは本当に今言われていた長い間人々がそれを続けることによって、日本の国の社会というのはずっとよく続いていく。社会になるんやろうと。多分そこまでは聖武天皇というのは考えてなかったわからないですけども、あの期間の間はそういうようなことから、人々は幸せになっていけるんじゃないかというふうに考えていって、それが燃やされたり壊されたりしたときも、聖武天皇はこういうことで、これを目標に、私達にこういうふうな生き方をしなさいよということを教えてるんじゃないかと。だからそれを守っていこう。いうことで再建されていくんですね。つまり、ただ単にその大仏作り、こんなすごいものを作ったからよその国から見てもすごいや、日本の国っていうのはすごいなっていうことを言うてもらいたいために作ったわけじゃなしに、人々の心を集めると、それが社会作りの一番根本なんやと。自然との繋がりというものをよく考えてみんな生きていこうじゃないかと。