歴史の終わり

Francis Yoshihiro Fukuyama

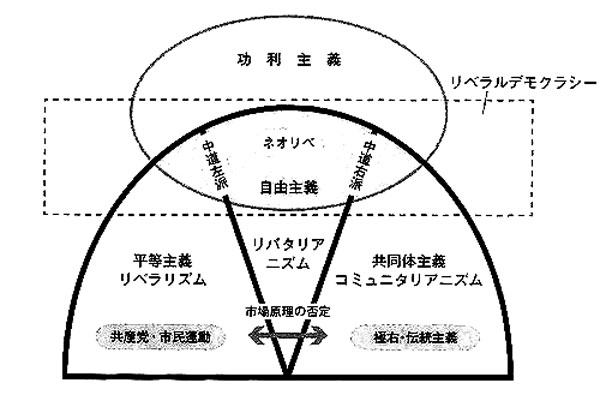

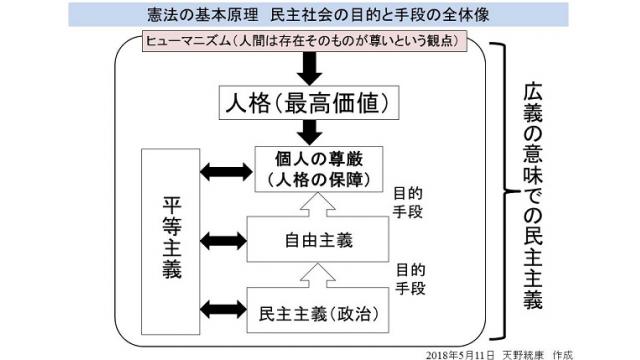

フランシス・ヨシヒロ・フクヤマ(Francis Yoshihiro Fukuyama、日本姓:福山、1952年10月27日 – )は、アメリカの政治学者、政治経済学者。著書『歴史の終わり』で自由民主主義と自由市場を文化的進化の終着点かつ政府の最終形態として説明したが、後続の『「信」無くば立たず』ではその立場を修正し、文化は経済から完全には分離不可能であるとの認識を改めた。新保守主義の代表的な理論家であったが、現在はネオコンとある程度の距離を置いている。 「歴史の終わり」 民主主義と自由経済が最終的に勝利 社会制度の発展が終結 社会の平和と自由と安定を無期限に維持 仮説

民主政治が政治体制の最終形態であり、安定した政治体制が構築されるため、政治体制を破壊するほどの戦争やクーデター 歴史の終わり

当然だが、人類の滅亡による人類史の終わりを意味するのではない 弁証法的なイデオロギー闘争の過程

歴史とは、国家が成立し、発展し、やがて崩壊する過程である。「剣を執る者は皆、剣によって滅びる 諸行無常と栄枯盛衰 強権的な支配で覇権を極めた国家 民主国家は、崩壊せず永久に存続する

すべての民族、文化圏、宗教圏に妥当する網羅的なグランド・セオリー(大理論)である普遍的な歴史(近代化のプロセス。リオタールの用語 個別的な歴史 リオタール 不断に変革を繰り返して、継続

フクヤマは、ソビエト連邦の崩壊を以って「歴史は終わった 楽天的な世界平和論や政治安定論ではない

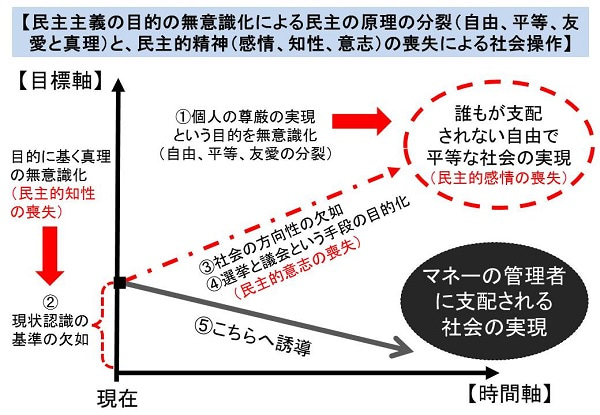

民主主義が正しいということは、民主教育を受けた民主国家の国民は当たり前のように聞こえる。しかし、フクヤマの主張で重要なのは、民主主義は絶対的(全世界のどこを見回してもリベラルな民主主義に対抗できるイデオロギーは存在しない)であり、普遍的(民主主義はどんな民族、文化圏、宗教圏でも問題なく適合する 恒久的(民主体制は人類統治の最終形態であるがゆえに、滅びることはない 絶対的真理

民主国家の国民が民主主義が正しいと信じ込んでいるのも、他の独裁国と同様、教育や情報統制の結果 洗脳や思い込み 社会科学的に正しいという命題を証明する

科学的な証明とその実用化の間には時間差がある。それと同じように、具体的には、世界中が発展途上国も含めてみな民主化されるのはまだ時間がかかり、その間、こと発展途上国は、まだ政情不安定で戦争やテロ

VIDEO

9・11同時多発テロ 内乱や革命によって破綻することは起こり得ない リベラルな民主主義が弁証法的に止揚 アウフヘーベン

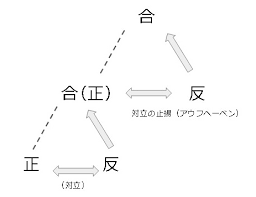

アウフヘーベンは、二つの相反する二者を統合し、より高度な結論へ高めて保持することによって両者の対立が解消するという過程を示しています。アウフヘーベンの考え方は、aufhebenの原語が持つすべての意味を含む概念であると言えます。 フクヤマの歴史終焉論が誤解を受けやすいのは、歴史終焉論は本質論と現象論の二重性を持っている イデア的な、論理的な、抽象的な、ヘーゲル=コジェーブ主義的

Aが権威をもってBに働きかけるとき、Bは対抗することが出来るのに対抗しない。これが権威の基本だとすると、物理的強制力を発動するのは権威がないことの証しになる。強行採決が続くかの国の国会に、権威はないということである。またたとえば、政治家たちは「数は力」と言うが、多数派がある以上、少数派があるわけで、後者が前者に対抗している限り、前者に権威はない。単純に数の優位に依拠した体制は、物理的強制力に依拠した体制である。 VIDEO

正確には1989年に「歴史の終わり? ベルリンの壁 ベルリンの壁崩壊 東欧の民主化 フクヤマは注目 ペレストロイカ リベラル 民主主義 アンチテーゼ VIDEO

リベラル (英: liberal)は、「自由な」「自由主義の」「自由主義者」などを意味する英語で、政治思想の分野では主に以下の2つの意味で使用されている。 政治的に穏健な革新をめざす立場。 1930年代以降のアメリカ合衆国から広がった用法で、社会的公正や多様性を重視する自由主義。アンチテーゼ とは、ある理論・主張を否定するために提出される反対の理論・主張である。ペレストロイカ は、1980年代後半からソビエト連邦でゴルバチョフによってグラスノスチと共に1991年の守旧派によるクーデター発生 までに進められた政治体制の改革。ペレストロイカで進んだ市民意識によって、クーデター自体は失敗したが、 ペレストロイカが中止 され、 ソ連解体に繋がった 。ロシア語で「再構築」を意味する。 その後のベルリンの壁崩壊や冷戦の終結、ソ連の崩壊は、本質的な歴史の終わりの現象形態でしかない。本質論的な歴史が終結した以上、現象論的な歴史が終焉するのは不可避であり、あくまでも時間差の問題でしかない 世界の国が民主化し、 現象論的な意味で全世界の歴史が終わるまで、あと200年はかかるだろう 世界の民主化度データ

また、フクヤマは、崩壊したソビエト連邦が核武装 ソビエト連邦が崩壊 ソフトパワー(文化力 ハードパワー(軍事力) 画期的な出来事 最強の軍事国家が崩壊 ハードパワー中心の歴史時代の終わり ソフトパワー中心の脱歴史時代の始まり

VIDEO

「歴史の終わり」は、たびたび「共産主義体制にたいする資本主義体制の勝利宣言」といわれるが、厳密にいえば、経済体制よりも政治体制について本質的に述べた論文であり、正確には「一組織、一党派が政治と経済を強く統制する一党独裁体制などの寡頭政治

寡頭制(かとうせい、希: ὀλῐγ-αρχία)または寡頭政は、全部または大半の政治権力を、特定の少数の人々が握っている政体。 少数者支配の体制であり、対比語は多頭制(多数支配)である。 寡頭制は君主制や独裁制のほか共和制や民主制でも存在する。 フクヤマは資本主義経済、自由主義経済の生産性と効率性を高く評価しているが、民主主義体制の永続性ほど強く資本主義体制の永続性を主張しているわけではないし、その根拠を示しているわけでもない。どのように経済体制や生産構造が変化しても、どのような世界恐慌が起こっても、民主体制そのものが否定されたり、崩壊することはないと指摘

▶︎なぜ民主体制は滅びないのか? 民主国家永遠論は、ナチスドイツの「ドイツ千年帝国」のような願望や信念を述べたものではなく、世界各地が厭(あ)きる程に歴史を経験した結果として帰納された社会科学的分析である。

▶︎制度論的な理由 なにか重大な政治的問題が起きても、民主国家は普通選挙による政権交代 民主政体 民主的イデオロギー 永遠に存続するのである。

また、ドイツのワイマール共和制がナチスの一党独裁に転化 合法的な手段やクーデター 全体主義化 一時的に言論、報道、集会の自由を停止 自由を規制し、全体主義化するなどという論法は通用せず 国民的な支持を受けることはできない

VIDEO

同じように、武装勢力がクーデター 政治中枢を掌握 ヤンマーのような国軍のクーデターによる叛逆で政権を奪還した事実

VIDEO

大災害で国家運営機能が一時的に麻痺したのと同じで、それは革命でも民主体制の崩壊でもないのである。また、ナチスドイツや日本軍国主義は、軍事的緊張感の高まる国際社会のなかでの戦時体制という側面もあった。政治的指導者を最高司令官として、国家全体が巨大な軍隊組織と化した

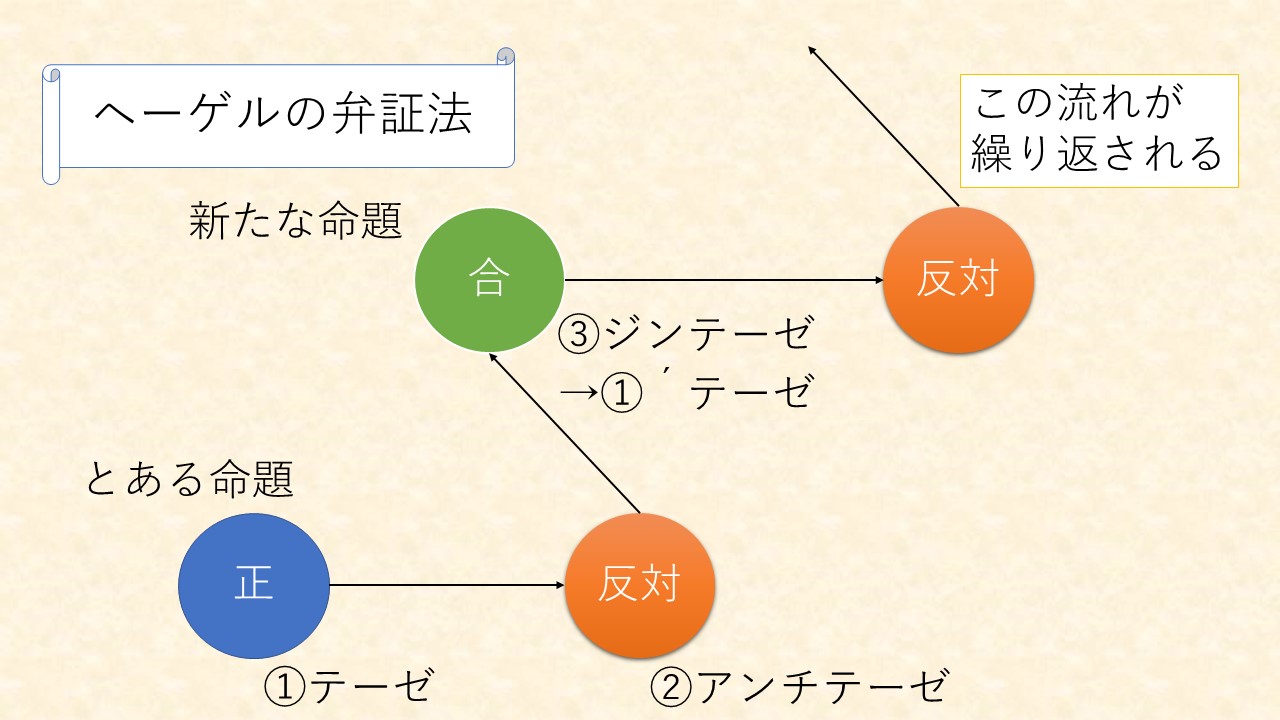

▶︎弁証法的な理由 今現在、民主主義に対抗しうるイデオロギーが存在しないからと言って、未来永劫民主体制が続くと考えるのは短絡的であり、突然、民主主義を超えるイデオロギーを提唱する天才思想家が出現する場合もありえるという批判もあるが、弁証法的な論理からいえばその可能性はきわめて低い。弁証法とはすべては諸事象の集合体ではなく諸過程の集合体だと考える、時間軸を導入した4次元的な思考法である。無から有は生まれず、新しいものは必ず古いものの複雑な複合体であるに過ぎない 必ず過去にその源流となる原型、雛形、試作品 がある

たとえば、世界中の技術者が飛行機の開発に尽力したのは、鳥や模型飛行機という飛行機の原型がすでに存在し、原理的に空を飛ぶことは不可能ではないと知っていたからである。逆に、一部のマッドサイエンティスト以外、誰もタイムマシーンの発明に本気で取り組まないのは、時間移動と思われる現象が過去に一件も発見されず、タイムマシーンの原型と呼べる機械も存在しないので、科学者は弁証法的にタイムマシーンの開発は半永久的に不可能だと考えているからである。たとえ本当に天才思想家が出現したとしても、前例がない思想であるがゆえに周囲の人間は誰も理解できず、天才思想家は哀れな変人として一生を終えるはめになってしまう。

弁証法的思考 テーゼ(一意見) アンチテーゼ 矛盾が原動力 アウフヘーベン ジンテーゼ

弁証法的闘争 トーナメント方式の戦い アメリカ自由民主主義、日本軍国主義、ソ連共産主義、ナチスドイツらを主軸 アメリカ自由民主主義とソ連共産主義が決勝戦に進出 世界を二分した米ソ冷戦 歴史の決勝戦

VIDEO

仏教哲学の諸行無常論とヘーゲルの弁証法の大きな違い 保存の概念の有無 止揚、あるいは揚棄

仏教哲学はこの保存という概念を認めることができなかった 永遠の存在を認めることになる 執着や我執、苦悩を生むのでそれを捨てるべきだ 仏教の教えの根幹 しかし、因果律や質量保存法則 エネルギー保存法則

しかし、よく見れば、脱落していくチームのなかに、少数ながら生き残って勝ち上がっていくチームも存在する。正確にはすべてのチームが脱落するのではなく、たった一つのチームだけが生き残るのである。ヘーゲルがこの保存という概念、永遠の存在を認めることができたのは、ヘーゲルの思想の根幹に、絶対的で普遍的で永遠なる唯一神の存在を説くキリスト教思想

ヘーゲル哲学 キリスト教神学を哲学として理論化 近代ヨーロッパ哲学の完成者と評価されている キリスト教神学の最後の審判 手段、ツール 仏教哲学は人間個人の生き方を説く個人哲学 社会全体の発展性を考える社会哲学

数十年単位のミクロ的な個人史 仏教哲学 マクロ的な社会史 ヘーゲル哲学が有効 弁証法的な」イデオロギー闘争史

▶︎フクヤマの歴史哲学 フクヤマの『歴史の終わり』は、主にヘーゲル、マルクス、ニーチェの歴史哲学と実存主義哲学について論じたもの ニーチェの近代批判 リベラル民主主義批判 本質的で根源的

フクヤマのヘーゲル解釈が妥当かどうかについて、それを批判するヘーゲル研究家もいる。19世紀の人物であるヘーゲルが、はたして現在のアメリカ型の個人主義的な民主国家を歴史の終わり コジェーブ フクヤマが研究しているのは 歴史そのものの発展法則 哲学者ヘーゲルという個人ではない

▶︎歴史とは何か? フクヤマ(ヘーゲル=コジェーブ主義) 歴史の弁証法的発展が完結

歴史哲学では、歴史は意味を持ち、方向性を持ち、目的を持つと考えられている。目的を持っているから、その目的を達成したら、「歴史が終わる」という発想が生まれる。

世界史上に起こった戦争は、本質的にはみな名誉や気概、正当性を賭けたイデオロギー闘争( 非民主国家はみなその不合理性ゆえに崩壊した 合理的な支配体制である民主体制のみであると、フクヤマは考えている。

フクヤマ的な歴史解釈にのっとれば、第二次世界大戦は、「持てる国vs持たざる国」の植民地再分割戦争 民主主義 vs 共産主義 vs ファシズム 政治体制の戦争 イデオロギーの優劣が決定

例えば、独ソ戦でソビエト連邦が勝利した要因は、ナチスドイツのゲルマン民族至上主義 強制崇拝 民族の壁を越えられる普遍性 他民族の支持を受けやすかった

同様に、太平洋戦争で中華民国やアメリカ合衆国が勝利した要因は、大日本帝国の日本民族至上主義と天皇への強制崇拝 民族の壁を越えられる普遍性

ナチスドイツや大日本帝国 偏狭な民族主義とカルト支配 原爆投下という形 戦争が政治的存在による集団戦 民衆を統率する根拠であるイデオロギーが最も重要

ベトナム戦争やイラク戦争 大義名分を構築しないまま戦争に踏み切れば 国内外の非難

同じように、米ソ冷戦でアメリカ合衆国が勝利した要因 自由で普遍的なイデオロギーを持っていたからである ソビエト連邦は、偏狭な民族主義 反革命的だ 非科学的だ 政府の敵 最終的には崩壊

アメリカ合衆国 自由主義と複数政党制を維持 市場原理主義者、社会民主主義者、宗教主義者などの様々な主義者の支持

▶︎歴史に法則性はあるのか? 「歴史の進歩 西洋的、キリスト教的 運命論的歴史観批判 歴史の法則性 懐疑的に見られていた 人類滅亡の危機感 深刻な自然破壊や公害問題 ポストモダン

また、冷戦当時、核武装したソ連が崩壊するという状況を想定しづらかった。の 不可逆的な要素 歴史は弁証法的に発展 民主国家が増えているというのは歴史的事実

▶︎歴史を動かす原動力とは? フクヤマは歴史を動かす原動力は、認知を求める奴隷の労働 優越願望 コンプレックス、劣等感、ルサンチマン、認知の乏しさ、資本家や富豪に対する嫉妬や羨望 階級闘争の原因 気概の衝突 VIDEO

現実に2度の世界大戦は、戦勝国も敗戦国も両方大損害 討ち死 首都が瓦礫と化すまで徹底抗戦 滅びの美学 劣勢な側は命を奪われる前に不利な条件でも降伏 優位な側も相手の了承しやすい講和条件で妥協 生存本能の強い動物の世界 殺し合いまでエスカレートすることはほとんどない。 戦争は 元々経済的には不合理な行為 民族主義やナショナリズム 戦争の原因を経済的利害の対立 マルクス主義的唯物史観 レーニン的な帝国主義論に対する批判

VIDEO

たとえば、身寄りのない孤児の少年が一切れのパンほしさに強盗殺人を犯したというような事件は、単純に飢えと貧困が生んだ争いといえるかもしれない。しかし、一国家の正規軍による組織的な戦争 次元が異なる 命がけで他国に軍事侵攻を行う 本末転倒で不合理な行動

また、自国民が飢えに苦しむほど経済が逼迫している 経済的な理由で戦争を行うことなどありえない

VIDEO

唯物論的な立場に立つマルクス主義者は、精神的なイデオロギーは虚偽意識や仮象形態に過ぎず、経済対立や生存競争が本質的である ナチスドイツの社会ダーウィニズム 生存圏構想 後付 虚偽で仮象なのである。

▶︎優越願望と対等願望 カール・マルクス 歴史の発展の原動力は経済的な階級対立 優越願望 対等願望 の対立によって生じる ニーチェ

優越願望とは 野心 向上心 勝利への執着心 武士道的忠義心 優越願望の形態 対等願望 博愛主義、平等主義である 優越願望の強い貴族 対等願望の強い奴隷との対立 歴史の本質的な流れ

VIDEO

世界史上に存在したイデオロギーや正義のほとんどは、その当時、その地域の支配 階級の優越願望の表現形態 。帝国や王国内での正義 皇帝や国王に敬意を示し、忠誠を誓う 抵抗することは反逆 不敬 利己的 悪 宗教原理主義 ナチズムとはドイツ民族の優越願望 天皇主義とは日本民族の優越願望の表現形態 政治体制領域における優越願望(貴族道徳) 大衆を愚衆と考えた 前衛主義的一党独裁体制

VIDEO

奴隷は暴動や反乱だけでなく、道徳を利用して貴族に報復 傲慢さを悔い改めるべきだ 神の前では人間は平等だ 強いものは弱いものをいたわらなくてはならない ニーチェは「道徳は弱者の復讐である」と指摘している。

奴隷が攻撃手段として道徳を利用する態度 核武装したソビエト連邦が崩壊した要因を考える上で重要 改悛(かいしゅん・悔い改める) 最強の軍事力を持った暴君の改悛 現実主義派の国際政治学者 現実はそんな甘いものではない

最も基本的な道徳形態は「君主道徳(貴族道徳 )」と「奴隷道徳 」の二種類がある。君主道徳では行為が「良」と「悪」に分けられるのに対し、「奴隷道徳 」では行為が「善」と「悪 」に分けられる。君主道徳の主な特徴は、自己肯定、傲慢、主動であるのに対し、奴隷道徳は自己否定、謙遜、慈悲である。ある人の道徳がどの道徳になのかは、その人の身分と地位で決まるのではなく、その人が行動する時の気持ちで決まる。したがって、ある独裁者の道徳が奴隷道徳である可能性もある。なぜなら、その独裁者は、恨みと報復によって行動しているかもしれないからである。ただし、ニーチェは、君主道徳を勧めると同時に、奴隷道徳の中の精神力を学ぶ価値もあると主張した。 ニーチェの「道徳」は、普段われわれの言う道徳と違い、全く新しい世界観であり、独特の文化である。そして、すべての規則と慣例は、この二種類の道徳の闘争で作られたのである。 フクヤマは、長い歴史の闘争の結果、ユダヤ的対等願望(奴隷道徳 ゲルマン的優越願望(貴族道徳)に勝利した 貴族よりも奴隷のほうが数が多い 支配者の地位から引きずり落すことが可能 貴族と奴隷の身分制度が消滅 出身や人種、性別、宗教などによる差別がなくなれば

しかし、必ずしも経済的な平等 生産手段の共有化を達成する必要はない 機会の平等、ルールの平等が破られた場合 ルールが公平 人間の優越願望を健全に消化する上で重要なこと 機会の平等 結果の平等 健全な競争意識を減退 悪平等に陥ってしまう

政治的権利、機会、ルールの平等 歴史は終わる

ここで言う貴族 単純に精神のあり様 降伏するぐらいなら死を選ぶ 気概を持った人間 奴隷 貪欲にその領土や資産を拡大

VIDEO

睡眠欲、食欲、性欲などの生理的欲望には限界 名誉欲には限界がなく、貴族は最終的には自己神聖化を行い、世界征服をも夢想する プーチンに類似)

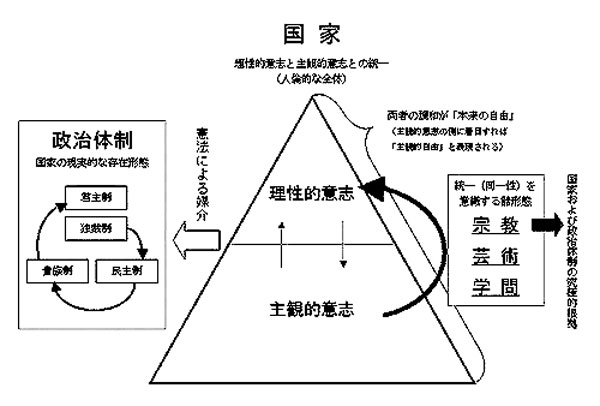

▶︎フクヤマの人間観 フクヤマはプラトンの魂の三分説を引用し、人間は欲望・理性・気概の3つの要素から分析しなければ、正確な行動原理 マルクス主義は、人間の物理的な欲望を重視し、気概の存在を過小評価した ブルジョワ・タイプ

しかし、現実では人間は気概や名誉のために物理的な犠牲を払う 禁欲的で過酷な練習 猫の額のような狭い領土争いに国が傾くほどの財力を費やしたのも名誉のため 長く蔑視されていた有色人種の白人支配に対する怒りのため 精神的な気概も満たせてやらなくてはならない。 人種や民族、宗教、身分、職業などの差別を撤廃し、普遍的な認知(全人類を差別なく認め合うこと)を広めなくてはいけない。

▶︎主人と奴隷の弁証法 フクヤマはヘーゲルの『精神現象学 人間扱いされない奴隷から敬意をもたれていても、自分の気概は完全には満たされない

支配階級の資本家や知識人が、被支配者階級である奴隷や労働者へ、積極的な啓蒙活動や教育を行うのがその例 反乱や革命を起こすだけの知恵や技術 支配関係であると同時に、師弟関係 主人と奴隷の関係性の矛盾

しかし、最後は主人の支配権の放棄と、奴隷の啓蒙によって、主人と奴隷の身分関係は消滅し、安定した関係が構築される。 弁証法的に止揚される

▶︎歴史世界と脱歴史世界 フクヤマは、いまだ民主化を達成していない国家や地域を「歴史世界 脱歴史世界

「歴史世界」と「脱歴史世界 民主的な対話によって回避

事実として、以前は慢性的な交戦状態にあったヨーロッパも、今では全くといっていいほど軍事的緊張感は存在しない 民主国家か全体主義国家かの違いで判断する

▶︎もはや万能ではなくなった現実主義 政治学における現実主義とは 物理的な軍事バランスによって判断する 脱歴史世界ではもはやこの考えは有効ではない

例えば、ソビエト連邦が崩壊した原因は、軍事的に弱体化したためではない。ソビエト連邦は、究極兵器である核兵器を持ったまま崩 壊 現実主義や軍事バランス論では説明できない 政府(ソビエト連邦共産党)が支配の正統性を失った

また、アメリカとカナダの国境線 治安維持程度の警察力しか配置していない。

民主国家間では、軍事的に強いから攻め込まれない、軍事的に弱いから攻め込まれる、などという現実主義的なパワーポリティックスは通用しない トラブルは民主的な対話 互いの主権や正統性を評価し合っている 今後も民主国家と独裁国家の闘争は起こりうる

宥和政策(ゆうわせいさく)とは、戦争に対する恐れ、倫理的な信念、あるいは実用主義などに基づいた戦略的な外交スタイルの一つの形式で、敵対国の主張に対して、相手の意図をある程度尊重する事によって問題の解決を図ろうとすること。宥和主義とも。危機管理においては、抑止の反対概念として理解される。 ヒトラーを宥和政策 対話や協議 だけで問題が解決する 楽観的すぎる

▶︎最後の人間 タイトルの『歴史の終わりと最後の人間

ニーチェは、民主主義的な価値相対主義の中に埋没し、平等を愛して、他人と争うことを嫌い、気概を失った人間 最後の人間 最初の人間 名誉のために

貴族と奴隷の階級分化 歴史の始まり ヘーゲルの歴史哲学 勝ち負けに執着する傲慢で子供じみた「最初の人間 温和で寛容 最後の人間 精神成長史

ニーチェは近代の奴隷道徳の台頭に対して、貴族道徳の復活 最後の人間」を否定的、侮蔑的に語っている 目先の利益には聡(さと・かしこい)いブルジョワ的な小利口な人間 末人」「おしまいの人間

しかし、フクヤマの使う「最後の人間 歴史の最終段階に出現した人間

民主主義は国民の平等を説いた。この世に奴隷はなく、みな人間としての名誉を認められた。しかし、「普遍的な認知」というものが果たして意味を持ちうるのか ? すべての 人間が平等に価値 がある キリスト教は普遍愛を説く 逆に言えば何も愛していないという ニヒリズムでもあるのではないか? ブルジョワ民主主義の平等主義 価値相対主義のニヒリズムを指摘 ニーチェの近代批判 マルクスよりも本質的で、根源的

フクヤマ 歴史終焉論 寂寥感のあるイメージ 壮大な歴史の動きの終わり 革命も戦争もおき得ない 以前の歴史 誇り高い英雄たちの闘いの叙事詩 歴史の終わり以後の歴史 記録の羅列 人間の寂しさ、ニヒリズムの到来もフクヤマは指摘

単調な日常生活に耐えられず、時折、刹那的な通り魔事件や無差別テロを起こす人間も出現する。しかし、それはあくまでも個人のコンプレックスや倦怠感 ある集団に対する組織的で制度的な差別によるものではない 一人ぼっちの反乱に過ぎない 貴族道徳の復活とニヒリズムの克服を説くニーチェ主義は個人のなかでは永遠に妥当しうる 民主体制は平等主義と個人主義を普及 奴隷の反乱軍を細分化し、無力化することに成功

ただし、フクヤマは、マルクス主義が破綻した現代、歴史が再起動 ニヒリズムの克服論

▶︎『文明の衝突』論との関り フクヤマの説 サミュエル・P・ハンティントン 文明の衝突 支配的な文明は人類の政治の形態を決定するが、持続はしない 歴史は終わらない 文明の衝突」論 文明の衝突論と歴史終焉論

ハンティントンが言うように、文明による価値観の違いが衝突を生む リベラルな民主主義の普及のみ 9・11同時多発テロ後 まだ歴史は終わったままだ リベラル民主主義 高次にある普遍的なイデオロギー

日本や大韓民国、台湾、インドといったアジア諸地域にも民主主義は普及した。ウラジーミル・プーチンの強権主義が批判されるロシア 一党独裁に回帰するような動きは見られない 中国 段階的な民主化を進めている イラン・イスラム共和国 民主体制は維持されており 2011年、チュニジア ジャスミン革命 ベンアリ政権が崩壊 ムバラク政権が崩壊 カダフィ政権の崩壊 ネット世論やデモの盛り上がり 歴史とは世界が民主化されていく過程であ 精度を増している

「米ソ冷戦の終結によってイデオロギー闘争の時代が終わり 文明の衝突が始まる 弁証法的に統一 他のすべてのイデオロギーに対して、民主主義の勝利宣言

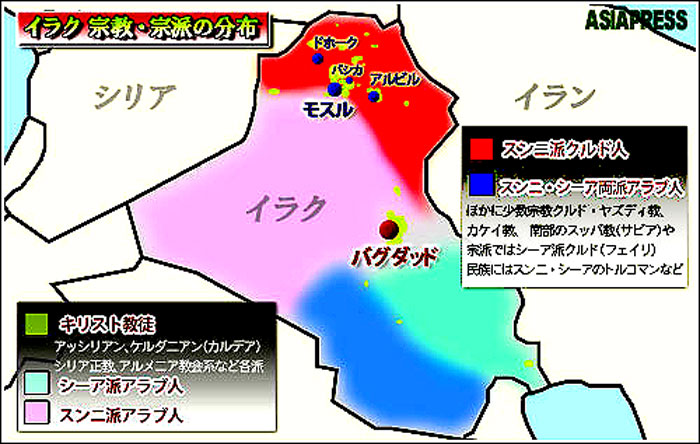

宗教戦争や民族紛争は、はるか太古の時代から繰り広げられてきたもの 民主主義vs共産主義 民選政体vs共産党一党独裁政体 マルクス・レーニン主義のほうが理論性といい、普遍性といい、はるかに洗練されていた あくまで治安維持レベルの問題 国家の存亡を左右する歴史的でマクロ的な問題ではない 民主主義諸国家 格下で脆弱なライバル

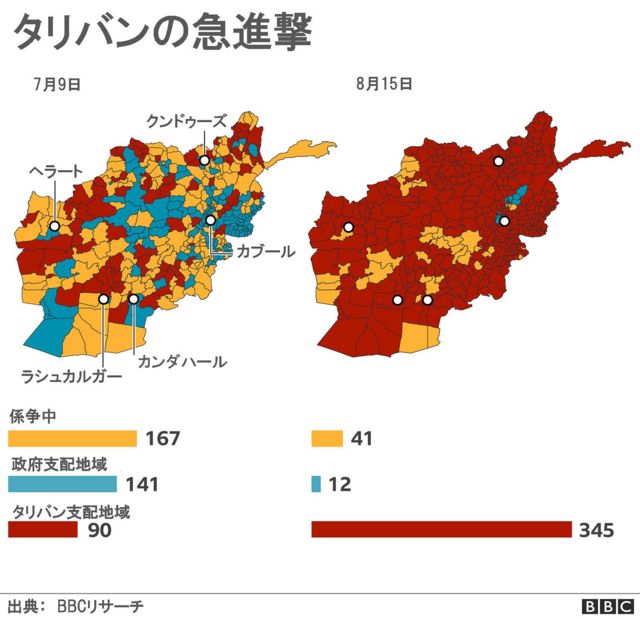

宗教テロリズム 近代化に適応できないただの時代錯誤の集団(ISIL ・アルカーイダ ・ターリバーン・ムスリム同胞団など) 孤立化し、無力化していく存在 敵対するイデオロギーとのイデオロギー対立 民主国家と独裁国家(カルト的なテロ組織)、脱歴史世界と歴史世界の衝突 また、歴史終焉論よりも文明の衝突論のほうが未来を予見していた事例として、中国の急成長を挙げる識者 典型的な誤解 資本主義や自由主義経済を取り入れた結果 共産主義体制そのものの効果ではない 中国共産党は支配の正統性を失っていく 中国共産党一党独裁による支配体制は揺らいでいく 主人と奴隷の弁証法の矛盾の真っ只中に、中国共産党は叩き落されているのである

中国国民は資本主義的な労働を通して、 中国共産党に反抗するだけの気概と知恵と技術を確実に身につけていっているのだ 家族や資産を外国に逃亡させている中国共産党幹部も多い 共産党一党独裁体制を長期維持することは困難 中国の成長 経済発展し、やがて民主化していく

また、ハンティントンの文明論 文明の衝突だと指摘する 明文化された法制度に基づいたもの 厳密な基準と反証可能性を有したもの

【反証】その仮定的事実や証拠が真実でないことを立証すること。そのための証拠。

ハンティントンの文明の衝突論 先祖返り的に復活する危険性を妊んでいる 問題提起

▶︎フクヤマ主義の真意 フクヤマは、民主主義 唯一の合理的で普遍的な正当性 民主主義絶対善 ブッシュ大統領 大量破壊兵器の存在を口実に軍事侵攻を開始

VIDEO

しかし、フクヤマの歴史終焉論は歴史哲学であり、現状論ではない。歴史段階が成熟していないところに、不用意に民主主義を持ち込んでも混乱するだけである。実際問題として中東は混乱 それは石油という地下資源に恵まれすぎているので近代化、工業化、産業化する必要が他国よりもない イスラム教の政教分離が現段階では不十分である 民主主義的理念(価値相対主義や平等主義)が充分に普及していない

イラクの混迷は文明や宗教の差 歴史段階の差 中東にも民主主義は根付く 単純に武力というハードパワーによって独裁者を追放するだけでは駄目 ソフトパワーによる民主主義理念の普及拡大が必要不可欠 国民の識字率を上げ、宗教的迷信ではなく科学的批判精神を教育する普通教育制度 話し合いによってトラブルを解決する裁判制度 社会インフラの整備も必要 安易かつ性急な民主主義の拡大をむしろ戒める

フクヤマはあくまでも近代化のプロセスを描いた社会科学である自分の歴史終焉論 『岐路に立つアメリカ』 国際機関を尊重しなければならない ネオコン

アメリカ合衆国における新保守主義(しんほしゅしゅぎ、英: Neoconservatism、ネオコンサバティズム, 略称:ネオコン)は、政治イデオロギーの1つで、自由主義や民主主義を重視してアメリカの国益や実益よりも思想と理想を優先し、武力介入も辞さない思想。 本来は一般向けとしてはやや難解な哲学書であるフクヤマの「歴史の終わり」が、センセーショナルに取り上げられ、喧伝されたのは、アメリカが御用学説、プロパガンダとして利用できると考えた側面も否定できない リベラルな民主主義の最終的勝利 アメリカ覇権主義の勝利ではない あらゆるプロパガンダに利用されないように注意しなくてはいけない

▶︎フクヤマ以前の歴史終焉論 フクヤマ以前にも歴史終焉論を唱えた哲学者は存在する。ヘーゲルは イエナの会戦 コジェーブは第2次世界大戦の終結に歴史の終わり 歴史終焉論 歴史終焉論の歴史段階的な違い 共 産主義の崩壊以前か、以後か 核兵器の有無の差 人道主義や価値相対主義、平等主義が発達 先進国間の武力解決が不合理になってしまった 結果的に対話と多数決による非暴力的決定

VIDEO

軍事力が飽和化してしまったために、結果的に軍事力というハードパワーそのものが無意味化 他国民への差別意識が軽減 普遍的認知が達成 通信・移動手段が発達して高度な世界の一体化が実現された 同胞意識が世界市民まで拡大できた 差別意識や偏見を軽減 通信・移動手段などのコミュニケーション技術の発達が不可欠

しかし、フクヤマは歴史をイデオロギー発展史 イエナの会戦 ソ連の崩壊

また、他にマルクスは『経済学批判 共産主義社会の実現を歴史の前史の終わり 歴史は無限に続く弁証法的発展の過程と考えていた 歴史の終わり」という概念はない 前史 共産主義体制もいつか崩壊する マルクス、レーニン 一体制が永遠に続く 非科学的な見解 ニーチェ 永劫回帰説

VIDEO

「人類の社会の歴史とは階級闘争の歴史である マルクスの指摘は鋭かった 認知の平等 貴族道徳と奴隷道徳の対立を見出したニーチェ の直感 フクヤマの歴史哲学 弁証法的に止揚、統合

▶︎歴史の終わりの思想史的位置づけ ジャン=フランソワ・リオタール 大きな物語の終結 ポスト・モダン

心理学者ベンス・ナナイ 未来はそれほど変化しない 歴史の終わり幻想 リベラル民主主義 反証可能性 社会科学的仮説 民主体制はそれらに柔軟に対処し、乗り越えていっているのである。

▶︎トランプ大統領の誕生 21世紀になると、中露での権力強化 アラブの冬 懐疑的なドナルド・トランプ大統領 腐敗

▶︎ロシア・中国の動向について VIDEO

ロシアによる侵攻を受けたウクライナ情勢 2月26日に台湾の大学が開催したオンライン講演 ウクライナへの侵略はリベラルな国際秩序に対する脅威であり、民主政治体制は一致団結して対抗しないとならない。なぜならこれは(民主体制)全体に対する攻撃だからだ 科学技術を駆使した高いレベルの権威主義体制 自由主義世界 真の脅威

VIDEO

講演のなかで、台湾に対しての中国の武力行使 国際環境の変化とウクライナ情勢によって「想像しえる事態になった 究極の悪夢 中国がロシアのウクライナ侵攻を支持 ロシアが中国の台湾侵攻を支持する世界 本当の歴史の終わり

VIDEO

▶︎the end of The End of History? VIDEO

ロシアのウクライナ侵攻後 1991年以降に出現 ヨーロッパ全体及び自由]の後退 歴史の終わりの終わり 古典的自由主義 新自由主義 台頭で右派と左派の両方で自由主義の考え 知覚価値を侵食 資本主義自体の不平等の拡大を非難 伝統的な価値観への攻撃

▶︎ “ポストヒューマニズム(英語版)の未来” 「トランスヒューマニズム

トランスヒューマニズムは、新しい科学技術を用い、人間の身体と認知能力を進化させ、人間の状況を前例の無い形で向上させようという思想である。省略して>HやH+と書かれる場合もある。日本語では「超人間主義」などと訳される。 フクヤマは、彼の論文は不完全であると述べ、その理由を「現代の自然科学と技術の終わりなしには歴史の終わりはあり得ない」(『人間の終わり――バイオテクノロジーはなぜ危険か 自由民主主義 恐ろしい影響

▶︎民主主義と資本主義の間で スロベニアの哲学者スラヴォイ・ジジェク 完全に真実ではないと主張 自由民主主義は資本主義に関連

しかし、中国やシンガポールのような権威主義国家における資本主義の成功 大きな富の不平等と環境破壊 政府に対して不安 自由民主主義は自由市場経済によって引き起こされた問題の多くを乗り切るのに苦労 民主主義の 質の低下 に直面

▶︎市民社会の失敗と政治的衰退 VIDEO

2014年 ウクライナのオレンジ革命 アラブの春 民主化の目標を達成できなかった 民主主義の後退(英語版)

オレンジ革命(オレンジかくめい、ウクライナ語: Помаранчева революція 、英: Orange Revolution )は、2004年ウクライナ大統領選挙の結果に対しての抗議運動と、それに関する政治運動などの一連の事件である。 VIDEO

選挙結果に対して抗議運動を行った野党支持者がオレンジをシンボルカラーとして、リボン、「ユシチェンコにイエス!(Так! Ющенко! )」と書かれた旗、マフラーなどオレンジ色の物を使用したことからオレンジ革命と呼ばれる。 彼は、民主的に選出された政府にとって最大の問題はイデオロギーではなく、人々が政府に望むものの実体を提供できないこと 個人の安全、共有された経済成長、そして基本的な公共サービス、個々の機会を達成] すべての国がそのエスカレーターに乗る イスラム主義の神権政治も中国の資本主義も例外ではない

英国が欧州連合を脱退する 2016年 ドナルド・トランプ ポピュリズムの復活 将来を危ぶんだ 感覚や理論

ポピュリズムとは、有権者を「エリート」と「大衆」に分けた上で、2つを対立する集団と位置づけ、「大衆」の権利こそ尊重されるべきだと主張する政治思想をいう。日本では、「大衆迎合」「衆愚政治」「扇動政治亅「反知性主義」などの意味で使われることが多い。ラテン語のポプルス=「民」が語源。 そして彼らは明らかにそうすることができたと思う」と述べた。彼は、「アメリカの政治的腐敗が世界秩序 [ソビエト崩壊] 政治の起源 腐敗と縁故資本主義が自由と経済的機会を侵食する米国 民主主義の理想の力

VIDEO

■歴史の終わり」とは何か?

■歴史の終わり」とは何か?