■台湾、デジタル、民主主義

■台湾、デジタル、民主主義

■1-録音14分

001m.mp3・(文字起こし)

吉岡恵子と申します。朝日地球会議体1ページたる民主主義、今日はご視聴ください。どうもありがとうございます。早速ご紹介しましょう。台湾のデジタル担当政務委員、オードリー丹さんです。丹さんよろしくお願いします。本日はたいていからルートでご参加いただいています。お忙しい中、お時間を作ってくださり本当にありがとうございます。研究しますありがとうございますより1人バーチャルで参加できました内容でございますが、マイクで中私の方からも、このような時間を作ってくださいまして、いろいろな問題について議論をするそれから市民が参加するというのはどういうことかということについて話すチャンスをいただきましてありがとうございます。まずは簡単に菅さんのプロフィールをご紹介します。

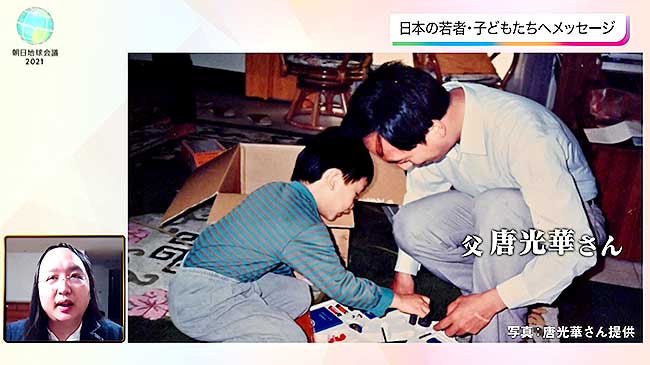

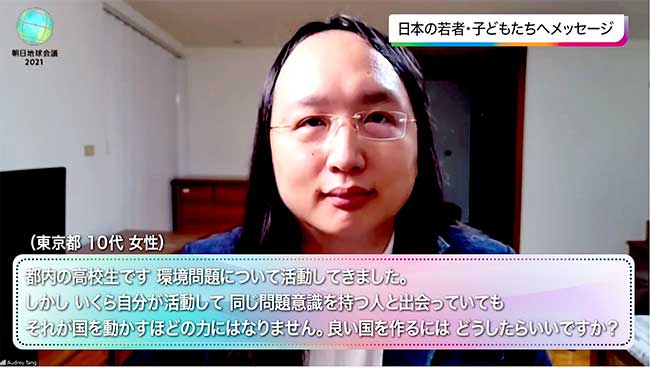

タンさんは8歳の頃からプログラミングを独学で学び始め、早くも10代中が17歳にはIT企業の共同経営者となられました。19歳でアメリカのシリコンバレーで起業し、企業の顧問も歴任されました。アップル社では、皆さんご存知の人コーチの種類のプロジェクトに関わられました。そして2016年、35歳という台湾史上最年少で日本では閣僚に当たるデジタル担当政務委員に就任されました。探査にはこれから1時間、主に四つのテーマでお話を伺います。まず、台湾のコロナ禍への対応、そして台湾のデジタル民主主義、続いて、AIと人類の関係のあり方。そして最後には、日本の若者や子供たちへのメッセージも頂戴する予定です。探査始めたいと思いますよろしくお願いいたします。ではセッションに移ります。

まずタンさんにお伺いしたいのは、台湾のコロナ禍への対応についてです。多様な台湾は新型コロナに関しては初期対応から迅速な取り組みを立て続けに出されて、世界の中でももっとね、新型コロナの対策で対応ですぐレター精神的な事例として、取り上げられることが多いですね。現在は台湾はどのような状況なんでしょうか?中で入れてやってもいい声で今しているCDから2021年の10月18日現在でないっていう0です感染者は全部海外からも00それから死亡者もゼロです。そういう優等生の台湾なんですが、現在のか与えるというのをどのように感じてらっしゃいますか。

これメインと言えばワクチン接種率は私がワクチンを受けました4月でした。その時には私はあんまりうまくいかなかったんですけれども友人や家族や棟梁に来なさいということを説得しなければなりません。なるほど。そのときは全然感染者が10ヶ月全然出なかったもので全然ワクチンなんか受けなくてもいいと思ってたんですから担当課長なんか打つということで自分でお金出してそれを受けるなんていうのはおかしいというふうにみんなに言われましたでも5月になりますと、やはりかなりてまいりました。そしてそのとき人々は急にもう8月ということをサーバにいたしました。供給が十分ではありませんでしたその時はCOVAXやその他の国際的な取り組みに関しましては、台湾のプライオリティはとても低かったのです緊急がないというふうに言われていました。そのために私は2回目の接種は全然できませんでしたというのは、ジャパニーズCNS日本のを本当に寄贈がなければそのナンバーのスタート何度も台湾にたくさんワクチンをいただかなければ本当にニーズを受けることは難しかったと思います。日本の国民に御利用したいと思います日本政府にもお礼をしたいと思います。日本のワクチンが役立ったというのは私達にとっても大変嬉しい。そうです対応については、マスクのアップから始まって、ワクチンの接種予約システム、今ご苦労なさったということですが、予約システムそれから接触追跡システムなど先進的なデジタルを使った切りデジタル技術を使ったコロナ対策を導入してこられましたそれにITデジタル担当の政務委員として丹さんは非常に大きく貢献されてきたと思います。ぜひ参考に今後したいんですが、現時点でこれからの対策で、このデジタル技術をどのようにお使いになろうとされているかもし温めていらっしゃるアイディアがあったらぜひ共有させていただけませんでしょうか?

私達は一緒に似合うないっていう焦らせ、今システムをついたりフリーというふうになっておりまして誰でも自分のスマホに全然アンロックしなくてもちゃんとカメラを向けることによって自動的にちゃんとSM変数といたしまして、しかも1Q2というこれはCTCのようなものですけれども非常に信頼されておりますそこに鮮度というふうに大きく言えば2両だけで決定をすることができますそうじゃないですかこれ。程度ではありませんそうではなくて、メカもキャリアが持っている所情報でありますどんどん足りない選んでもいいんです。それは急増いたしまして、28時間その情報を貯蔵いたします28日、そうしましたら今度はなくなります。ですから本当に意味での本当の感染例がありまして例えば接触追跡をしなければいけないというときには、その登録データベースそれからQRコードを出すというようなことから、それから帝国の会社、初めてそれが一緒になりまして全部それが集まってそして24分以内にデータを取っておくことができるのであります。そしてそのような形で、もう本当に何名というデータがいったわけですけれどもうちで100万件ぐらいしか本当には救われ使われておりませんですから、どのメッセージが見たのかとコンタクトトレーサーが見たのはどの自治体の誰が見たのかということはちゃんとわかるようになっております。それによりまして、必ずプライバシーと匿名性は守られるようになっております。これからも仕事というのは、このデザインを1回限りのことではなくて、それをこれを10倍関西招待者と対策法の中に入れてちゃんと制度化するということが必要だろうと思っております。ちょうど我々SARSのときに対応を2003年のときにやったのと同じ無理です。ですから制度化するということが課題でありましょう。ですからこれはスコープの外で使われるということがないように例えば例えば盗聴のためにとか、犯罪捜査のために使われるというようなことがないように、これは接触追跡のためだけに使われるのだということを担保するように持っていくこれが我々にとってのこれからの課題となっています。プライバシーや匿名性の担当をしながら奈良さんに対応していくということなんですね。こうしたアイディアは次から次へとスコアアップに始まって出てきますけれども、誰が考えているんですか、菅さんが1人で考えているわけではないんですよね。

NSAグループ一方、集団なんですLove0というグループなんですよ。G0Vという綴りなんですけれども、デジタルサービスというのは政府がしますけれども、それはDOTWという名前がついているんですけれども、でもこういったサービスを自分も受けたくないと政府からほ見抜けないというときには、OBのウェブサイトから出ているそして代替的なことはG0Vということで、GMOというもの、0に変えることによりましてブラウザがちゃんと影乗せコンタクトするようなものであります。こちらの方がずっとフェアなものだと思います。その著作権がちゃんと自由になっています。ですからWゼロということに入ってる人がこっちの方がいいじゃないか、例えばマスクのを配球にしてもこっちの方がいいものがあると思ったときには、あるいは接触つい足もこっちの方が衛生面を使った方がいいよ、いいぞとか他の方がいいというワクチン接種もこっちの方がいいと、例えば金のを接種会場がどこにあるかという言葉を渡ったときには中央政府の我々がその後もゼロの人たちが言ってきたときにはその著作権というのを自由にいたしますフリーにいたします。共有しながら一緒に進んでいるということなんですね。ここで視聴者からのご質問をご紹介したいと思います。まず1番目なんですが、今のその皆さんで共有して政治としてもご実行していくっていう姿を田井さんからお感じになるんですけれども、この1番目のご質問、炭酸は台湾におけるコロナウイルスでの感染抑制に多大なる貢献をされています。元々政治の世界には関係がなかったはずですが、成功を収めてらっしゃるのはなぜでしょうか?この要因は何でしょうかという市町村の方からのご質問です。

安い中継のうちフランスですけど、食感もしないということは信頼をもらえないということなんです。他者を信頼しなければあなたの信頼ももらえないんです。やはりちょっとそれはどういうことかと思いますと、伝統的な政治家だったならば、私は信用してください、私は何でもいいことしてますからテストしてますから私は逆のことを言うんです。私はごめんなさい何も知らないんですよ、皆さんの方がよく知っています。市民の人が知っています。ですから、なんでも、あなたが考えてくださることがとても良いのです。ですから市民の方がいいアイディアがあるときにあなたを心配します。そしてそのアイディアを世界に役立つような形で育てていきます。それは社会全体にメリットがあることなんですけどそういう言い方をします。ですから私は政治家じゃないんです、私は母親。声と書いている祈りを快適に書いている人インスピレーションを与えるようなそういうポイントのような詩人のような役割だと思っています結局は人々自身がそれをわかってくれたんですそうなんです。ただ技術の問題であります。何をするかということそれは、そのポリシーというのはそういうやり方でやっていくのです。400円ですから、その感染症対策というのはもう絶対これが絶対だ。これがいいのではないんですロックダウンというのは上から下なんですもし市民が自らの対策を考えるということは絶対に失敗しないことだと思います。なるほどと炭酸がお書きになって市民の方も、炭酸、炭酸が炭酸のような方がたくさん現れているということかもしれませんね

2番目の質問なんですが。これに対して、日本のコロナ対策は大失敗だと思いますという方からご質問をいただいています。原因の一つは、政治家専門家省庁などの意思疎通ができなかったことではないか。各自の利害で動くばかりでまとまりがありませんでした。当社っています。こうした体制、対再発を防ぐためにはどうしたらいいでしょうか?こんな質問です。あっちはケース1に客観的に行って日本というのは非常にうまくやってると思います。国際基準で見てみると、そしてその理由の一つは国民の人たち自身が科学を理解している。そして例えば換気をするとかマスクを使うとかあるいは手洗いをするとかそういうことがよくわかってるからですそういうことで常にやはり教育が重要ですもし自分の政府がきちっとしたそういったサインをわかりやすい形で伝えていないということであるならば、台湾のYouTubeでもそうですけれどもプロのコメディアンやって、この人も使って面白いものを使ってねそしてマスコットも使ったりします犬や猫などを使ってそうすることで国民にヒューゴはもうわかってもらうということです。噂ではなくいう方は買ってもらうってことに努力をしています官僚のケア大臣のお尻も話題のチームになっていたと思います。日本でも話題になっていました。続いて、次のデジタル技術を民主主義にいかになる民主主義についてお話を伺っていきたいと思います。

■2-録音19分

002m.mp3メモを入力

オンライン世代をどのように政策決定や立法過程の現場に招き入れるかというのは日本にとっても大変大きな課題になっているんですけれども、先ほども少し触れてくださいましたが、これまでのこうした取り組みの実績と現状、それから現在中取り組みを進めようとされていることをお聞かせいただけますでしょうか?

そうですねまず最初の試みといたしましては、台湾プロジェクトですけれどもその時にはもう最善のアイディアを提案してくれる人々、例えばクラウドソーシングというアイディアボックスがありますそこで対面式の大臣との会合のアジェンダもそれを使って作っていきます他のステークホルダーも完了しております例えば、Uberの問題とかファンディングの問題というワーキングの問題を、このようなブラウザ上のアイディアボックス病院なびですしかしてるわけなんです日本のデジタル大臣も同じようなこのような意見箱を作ってるとき嬉しく思います。最善同提案を取ってくるもん出してくる人は大事なところに来て話し合うことができるもちろんマルチステークホルダーのところでそれを話し合って、日本の対経験から私いつも学ぶことができると思います。今まで家でしたら超ができたということで、日本の取り組みからもまとめたいと思います。デジタル大臣になって、ひまわり本藤とか台湾の運動があった後に大事になって、そして若い人たち、つまり18歳以下の若い人たちがただ単に10日間だけその陳情に参加をするってことではなくって、もっと完全な参加をするということです。高校においても、あるいは大学においてもあるいは、一応そのアジェンダを私達に提案してくれる。他の大丈夫とか成人に対しまして、例えば十分な数の睡眠が重要なんだそれが学習型の効率性にいいですけどいいんだということがわかったらそこで私達もそういう点も取り上げてそして私達良い議論ができたというふうに思います。そして、パンデミックの期間中も、心理的なカウンセリングというものをインターネットを使ってやっていくことが非常にホットなトピックになってるんです若い人たち、あるいはでしたね一部でありまして、の多い社会全体に聞いてくれるような世代なんです。2年に1回ぐらい私達は同2530年ぐらいの若い人を選んで、そして閣僚に対してメンタルをしてもらうというようなことであります。そして私達がデジタルの持続可能性を担保しようというしています買い方がメンター役なんですね。デジタルネイティブの声をどう聞いていくか持続可能性をどう維持するかということを常に考えていらっしゃるんだなと思いました言ったら日本はデジタル弱者といいますか、高齢者、極めて世界でも高齢化が進んだ社会でもありますうちの母などもですね、やはりスマートフォンスマホの使い方などいつも迷っているようです。こうしたデジタル弱者、デジタルネイティブの逆だにいるあのデジタル技術にアクセスしづらい方々、この人たちむぬこの方々の意見をどんなふうに台湾ではすくい上げているんですか。

減ってITやアイディアがあります。楽そしてそして年寄りが違う協力をするということはペアリングをするんです。高齢者と若いとペアリングしていくというのはこの両方の年齢層というのは時間を十分に持ってる人たちですし、また長期的なソリューションをお考えをという気持ちを持っております。つまり、非常に活発な活動をしているようなほど世代ということよりも印象的な車を持っておりますしたがって、このような年齢層に対して言うのは長期的な考え方をする特徴を持っているんです。加えてこのコンパニオンワークショップということも必要。単にその高齢者のヒ素を連れてきて最新のイノベーションを見せるっていうことも一つだします例えば接触追跡システムというのはまさにSNSを一斉NSを使いましたEメールとかスマホではなくて、多くの高齢者たちがSMSなら送り方をしてるんですがQRコードも理解せずとも使えるわけですそしてロケーションコード例えばその電話番号15桁ということで同じでそれもやりますそうすると、1Q2にすぐテキストを送ることができるそれによって簡単に追跡する接触追跡できるんです。そしてその年によってもまた他のおっしゃることができます。多くの高齢者が束に置いたら、スマホをガラケーのように使います一つのラインというアプリを使うだけなんです。もちろん日本のアプリですけれども元々はそしてダウン症の会社とも道路協力をしながらQRコードの仕方をつくあってですね、接触をすぐする場合に、友人と接触した場合にもその追跡できますSMSをスキャニングをするわけです。これについても日本の支援に御礼申し上げたいと思います私達のエス・エム・エスのこのベストソリューションというのは高齢者にも使いやすいものになっているし、またもいい。面でよし私達はこれをSNSを使うべきというふうに命令はいたしません絶対いつでも銀行使ってもいいし、例えば反コマツでもいいし、そしてその紙に書いたりとかですねそういうふうにアナログなことももちろん受け入れます。でも多くの高齢者たちは一旦やり方を学ぶと、ガラケーでもスマホでもこのようなチェックシステムを使ってもっともっと使いたいそしてわかったら他のやつも教えたいというふうに思っているようです。

伺ってると、やっぱ政府っていうのは繋いだり道場の媒介役なんだなっていうのをとても台湾のお話を伺っていて感じましたご質問、今デジタル弱者への配慮を伺ったんですけれども、政治の中では、やはり経済や政治の現場で弱者をどう考えるか、格差というのは台湾でも日本でも世界的に大きな課題になっていると思います。丹さんは去年この地球会議に出てくださったアメリカの経済学者のGLAYはNさんだったともに、ラディカルエクスチェンジという社会運動に関わっていらっしゃると伺いました今のシステムを前進させる民主主義でも市場でもデータエコノミーでも先進性ということを新しい世代に向けて取り組んでおられると思います。また、哲学者の、日本の哲学者金谷浩人さんの思想にも関心を持ち投下がいました。あのお二人との資本主義のあり方自体を見直すべきではないかという問題意識を持っおられると思うんですね武MRさんもその金谷さんもこれにデジタル技術というのをどのようにブレンドして役立てていこうというふうにお考えになられていますか。

あんなに私たくさんのことを学ぶことができました倉谷さんから彼の哲学から育成もルックスですけれどもそれは単に共有ということなんですが、お互いに相手のことを知らないで共有をするということなんです。したがって全然知らないことの共有、そしてその見返りを求めないという関係です。もちろんその相互に何か見返りがあるのはそれはいいけれどもなくても共有するということですこれはかなりラディカルなことだと思いますし、これが可能となるのは佐塚というとある一定の幅で、パブリックGoodつまりSの方公益というものがそこに出てくるわけです。つまりその良い部分というものは人々と共有するとよりよいわけです。例えば多くの人が言葉を喋る猫のその言葉の意味合いというのはそのだんだんてもらっ、豊かになってくるわけです例えばそんな接触追跡をもっともっと使ってくれるとそれがもっと豊かになってくるわけで、お互いに共有すること豊かになって失うものはないわけです。でもそれがビジネスってことになると、何らかの未開を明日例えばその広告であったりとか、あるいはプライバシーを補強しなければならないとかっていうようなことがあります例えば、全然あなたがどこにいるか知らなくていいような人が知ってしまったりとか、でもそれでも公共の前には尽くしてるかもしれないけれども自分の何かを犠牲にしているということがあるわけです自分にとって大事なことで、多くのデザイン経済のデザート見るとかなり豊かな人たちっていうのはサービスのお金を払うことができる。そうすると、プライバシーを犠牲にすることはないでも、あんまり経済的に豊かでない人あるいは脆弱な人弱者例えばデジタル弱者というのは、スパムを受けてしまってそしていろんなセキュリティとかプライバシーが害されたことがあるわけです。従って、センスモデルXという虎谷さんのモデルは非常に重要で、新しい公共サービスを考えるときに、人々がその犠牲することなく貢献できるということで、そうなると本当にオープンに共有できる何かお互いにツクイ出すことができるんだと思います。

なるほどそれに関して、視聴者からのご質問をちょうどいただいているので、ここでお尋ねしたいと思うんですけれども。共有ですとか、それから合意をどうやって作っていくかということなんですが、イガイガや見解が対立する様々な問題が日常的に私達の身の回りにあります。例えばエネルギー問題にしても、それから温暖化への合意をどう作っていくか、それから少子化問題そして難民の問題もあるとあらゆることが対立する意見であふれています。でもこうしたときに、社会や国民の間市民の間で押印を形成する有効な手立て手立てとしてデジタルの技術そしてシステムというのはどのような形で役立つことができるでしょうか

その場合に、今、既存の現在ある議会制民主主義、こうした制度と対立したり矛盾が生まれたりすることはありませんかっていうご質問を頂戴しています。いかがでしょうか?あまりで相談したらいいんですか