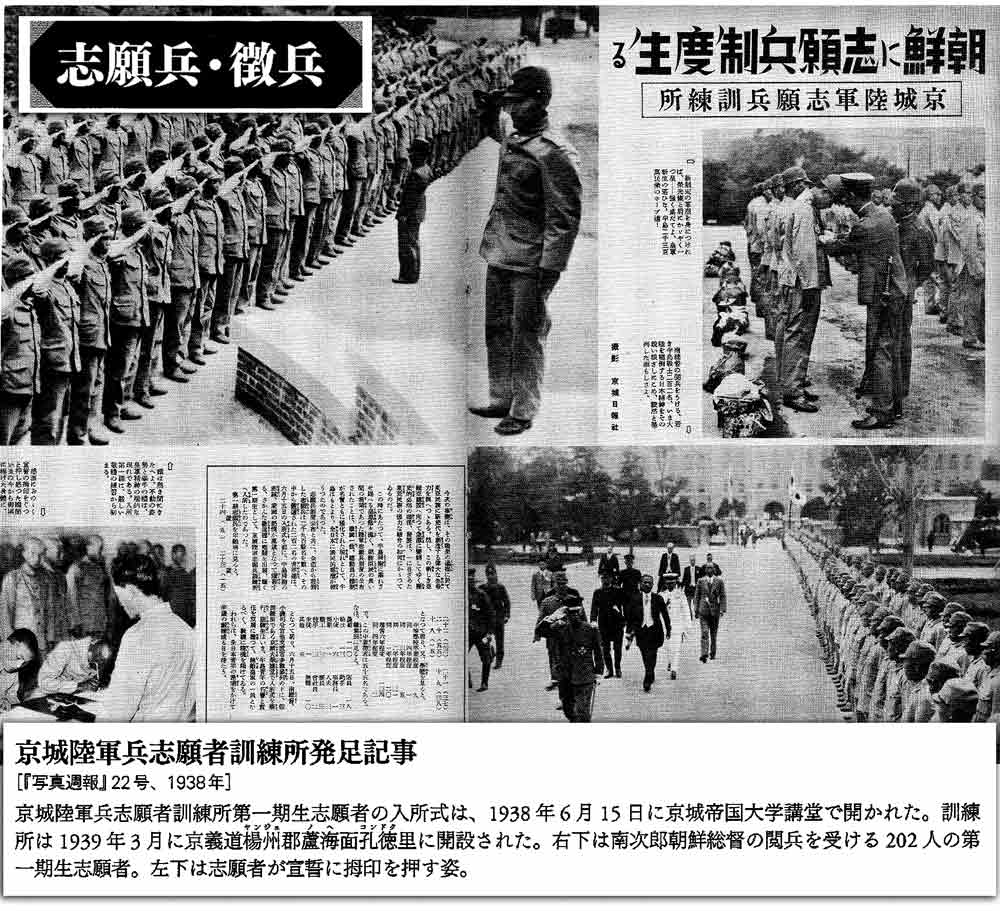

■植民地朝鮮に生きる

水野直樹・庵逧由香・酒井裕美・勝村誠

▶︎ はじめに

近代の日本と朝鮮との関係は、ひとことで言って日本による朝鮮侵略と植民地支配の歴史であり、他方では日本の侵略・支配に抵抗する朝鮮人のたたかい、さらには苛酷な時代を生きた朝鮮人の生活の歴史である。

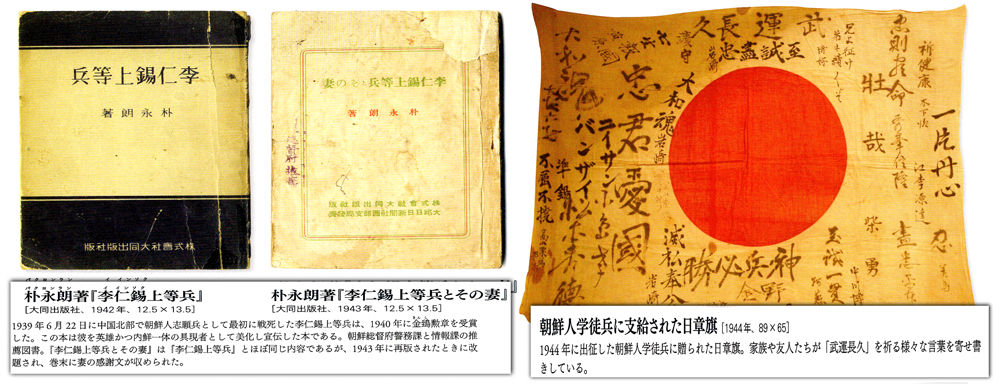

景福吉勤政殿に掲げられた日章旗 (右は現在の勤政殿)

景福吉勤政殿に掲げられた日章旗 (右は現在の勤政殿)

この歴史を私たちはどのように理解し記憶するのか。これは決して過去の問題だけでなく現在の問題でもある。21世紀に入って、「韓流」が日本を席巻し、韓国においても日本の大衆文化が広く受け入れられているにもかかわらず、日本と韓国との間には歴史に由来するさまざまな問題が存在している。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)との間には国交すらなく、侵略と植民地支配の歴史はまったく清算されていない。

韓国ドラマを楽しみながらも歴史を忘れてはならないということは、しばしば唱えられている。にもかかわらず、ともすれば歴史を忘れがちになったり、不都合な歴史から目を背けたりするのが、私たちの実情ではないだろうか。

日本と朝鮮との歴史的関係を理解し認識するためには、文字で書かれた文献だけでなく、視覚を通じて実態を知ることのできる資料も大切である。文字による理解よりも視覚によって記憶に刻むことがいっそう重要といえるかもしれない。

歴史を伝える視覚資料というと、すぐに思い浮かべるのが写真であろう。近代の日朝に関わる写真集は、すでに何冊も刊行されており、私たちが歴史認識を築いていくのに利用されている。

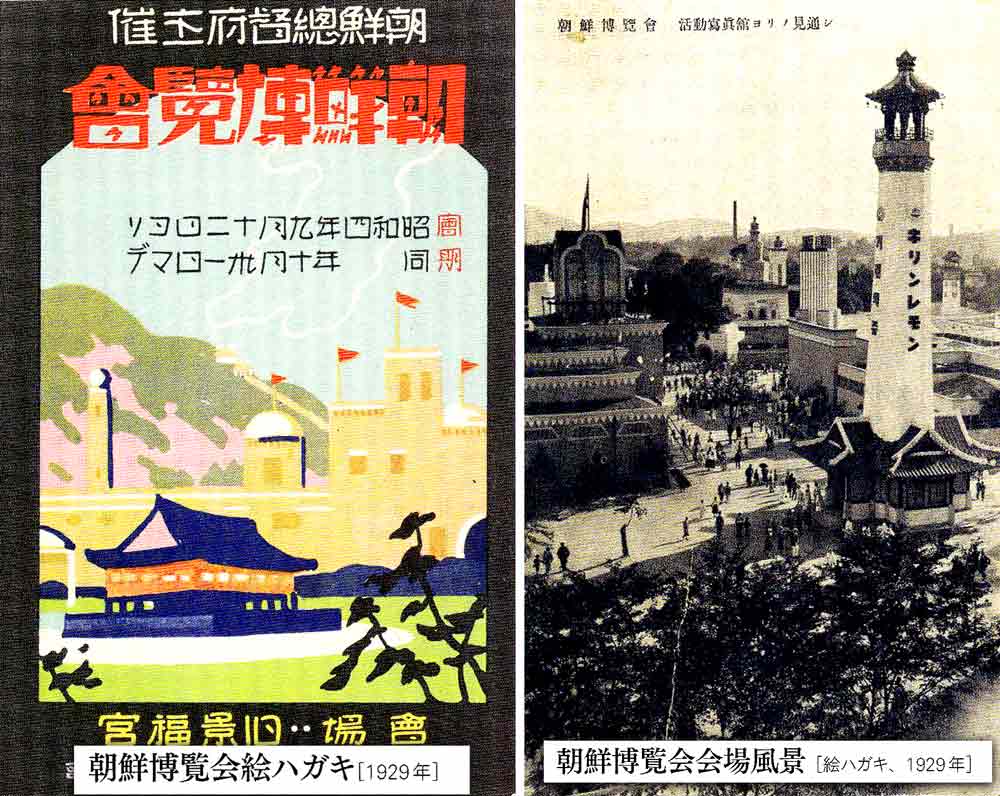

これに対して、この図録が力点を置いているのはポスター、チラシ、絵ハガキなどの視覚資料である。これらの資料は、制作者の意図にもとづいてつくられたものであるため、‘‘事実’’を伝えるという点では写真に劣るかもしれない。しかし、その一方で、制作者の意図が深く関与していることを念頭に置きながらそれらを見ていけば、写真以上に‘‘真実’’を映し出すものとなる。ポスターやチラシ、絵ハガキなどは、歴史の深層に迫ると同時に、私たちの記憶に歴史の‘‘真実’’を刻むことを可能にしてくれるものなのである。

朝鮮侵略、植民地支配とは何だったのかを問う時、虐殺、収奪の事実によって説明されることが多い。日本の朝鮮侵略・植民地支配は、まぎれもなく虐殺や収奪をともなうものであった。

しかし、侵略と植民地支配がそれだけで説明できるわけではない。それと合わせて、日常生活や文化のレベルで侵略と支配がなされていたことも見落とされるべきではない。

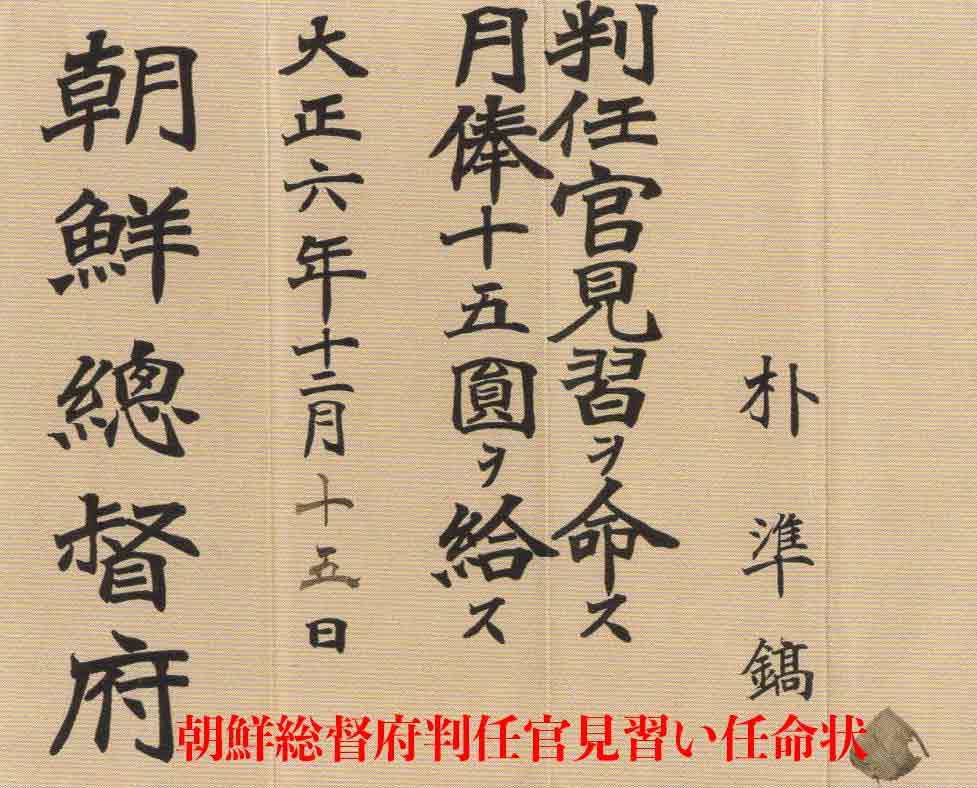

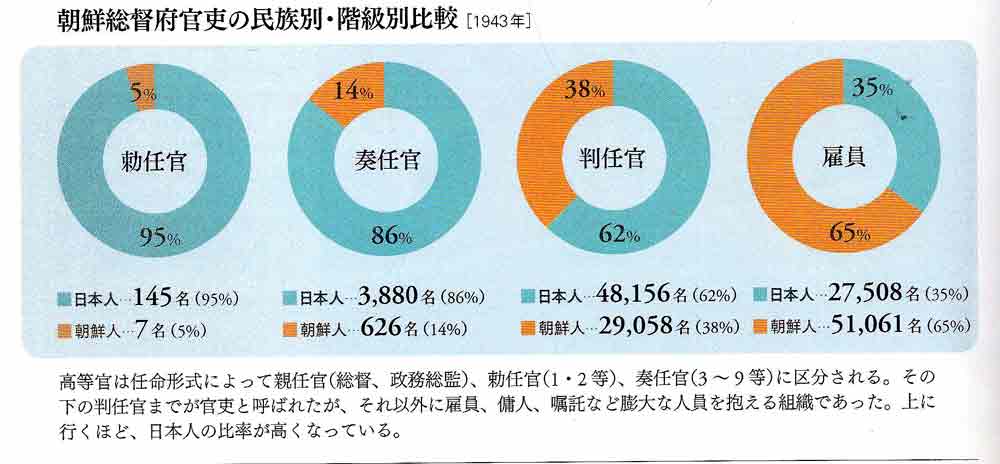

日本の植民地支配は、政治や経済などの面での支配・被支配の関係にとどまらず、日常生活の中にも支配・被支配の関係を持ちこむものであった。役人、警察官、教員、郵便局や金融組合の職員など多くの日本人が朝鮮半島に住むようになっただけでなく、朝鮮社会の末端にまで日本の商品や文化が流通するという状況の中で、支配者としての日本人、被支配者としての朝鮮人という秩序が築かれていたのである。

この図録に収録された資料の多くは、日常生活や文化の面で侵略と植民地支配がどのように表れていたか、その下で朝鮮人はどのように生きたのかを感じとらせるものである。

韓国併合に至る朝鮮侵略の歴史に関わる資料は、この図録ではそれほど多くない。この時期に関しては視覚資料が乏しいことが主な理由である。近代日本が戦った戦争(日清戦争、日露戦争)は、まさに朝鮮侵略の戦争そのものであった。日清・日露両戦争を描いた日本の錦絵などは、文明と正義を体現した日本が野蛮・不義の清国・ロシアを打ち負かすというイメージで描かれているが、朝鮮の王宮を占領する日本軍や公使はまさに文明・正義の化身であるかのようである。しかし、その一方で、農民軍や義兵を殺戟し、閲妃(明成皇后)を虐殺した日本人の姿は、まったく描かれない。こうして、錦絵などを通じて日本人に流布されたイメージは、朝鮮侵略の実態を覆い隠すものであった。

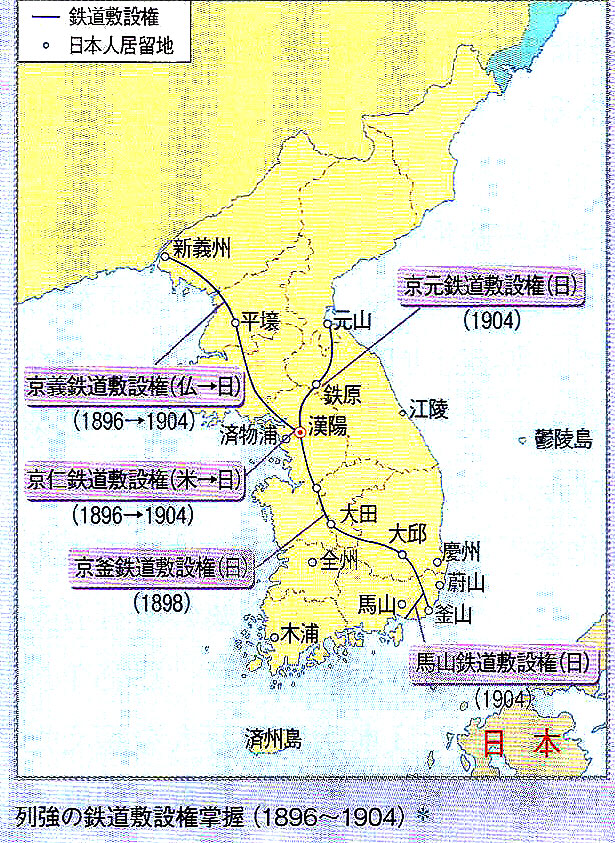

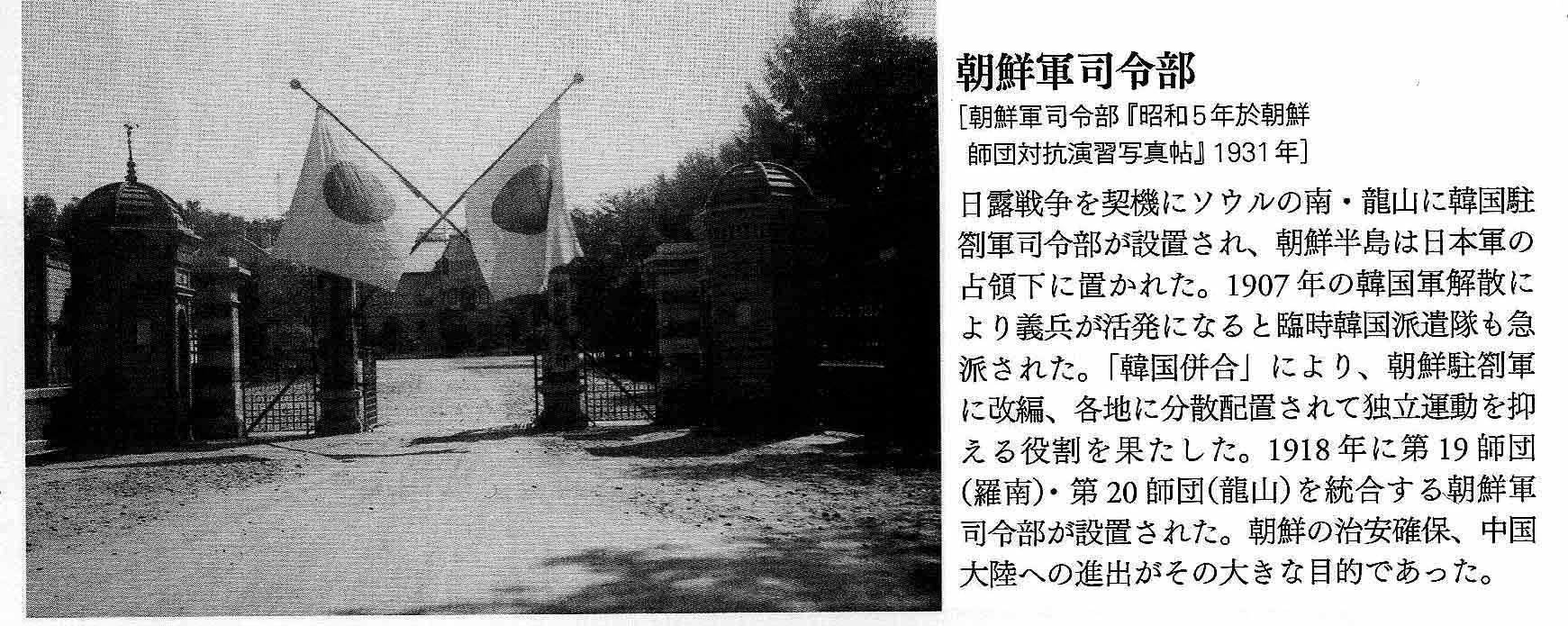

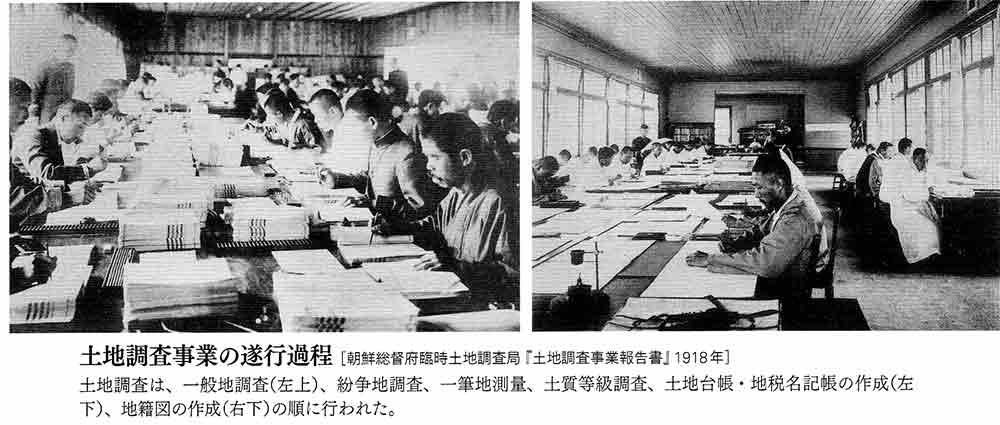

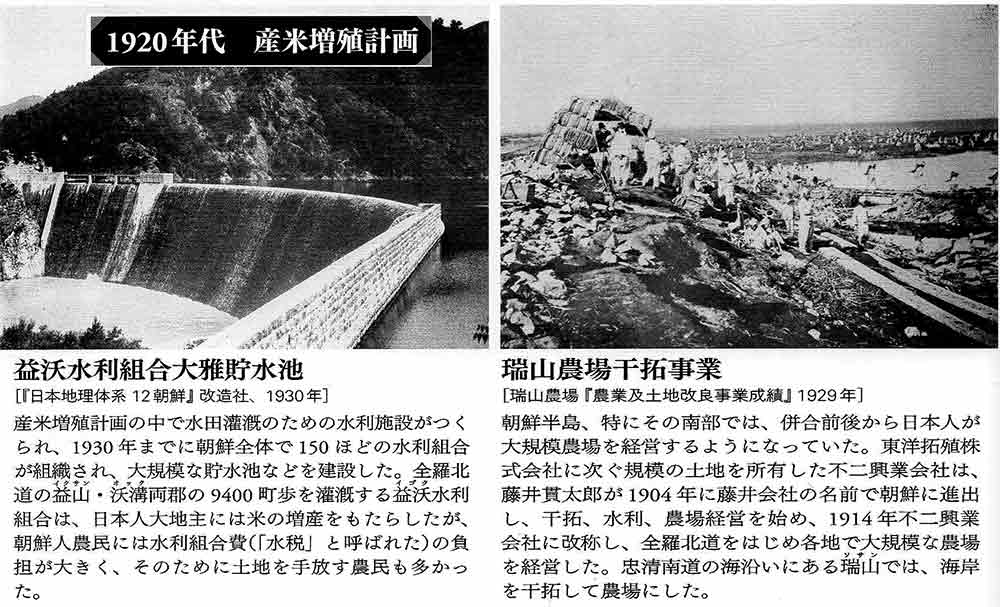

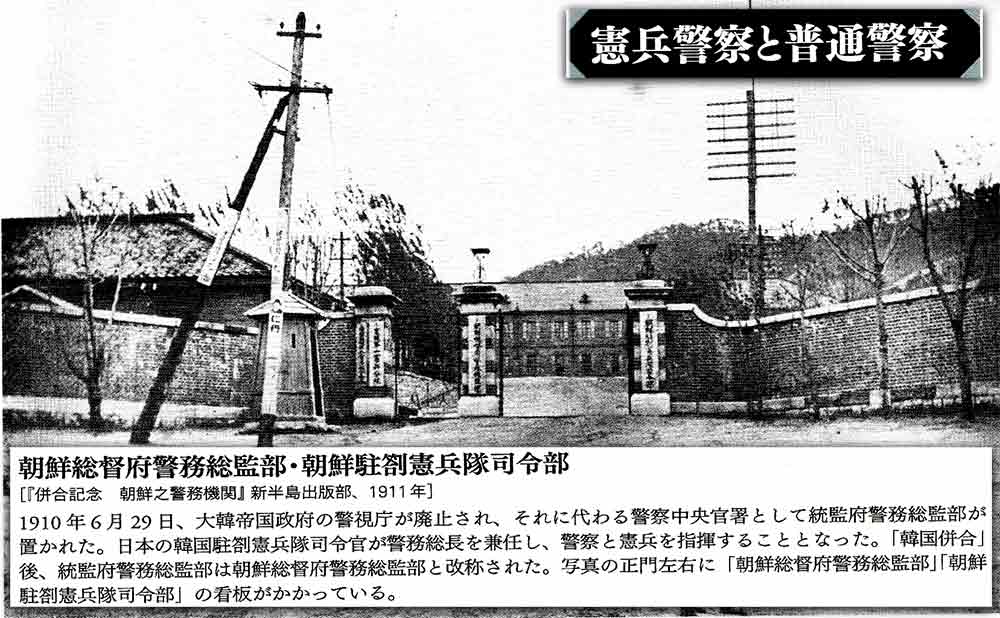

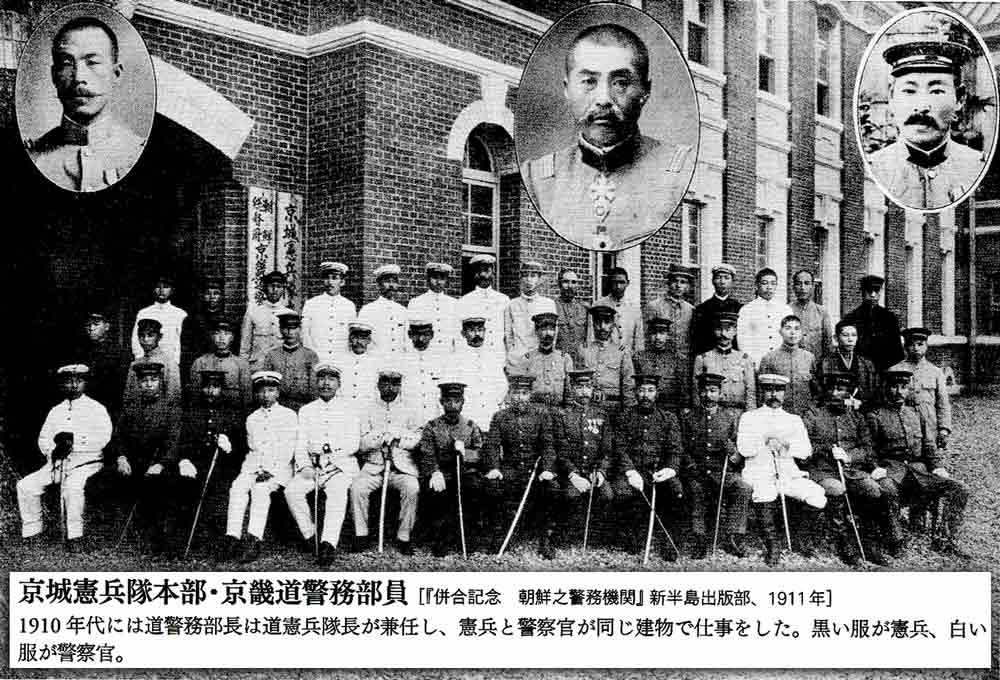

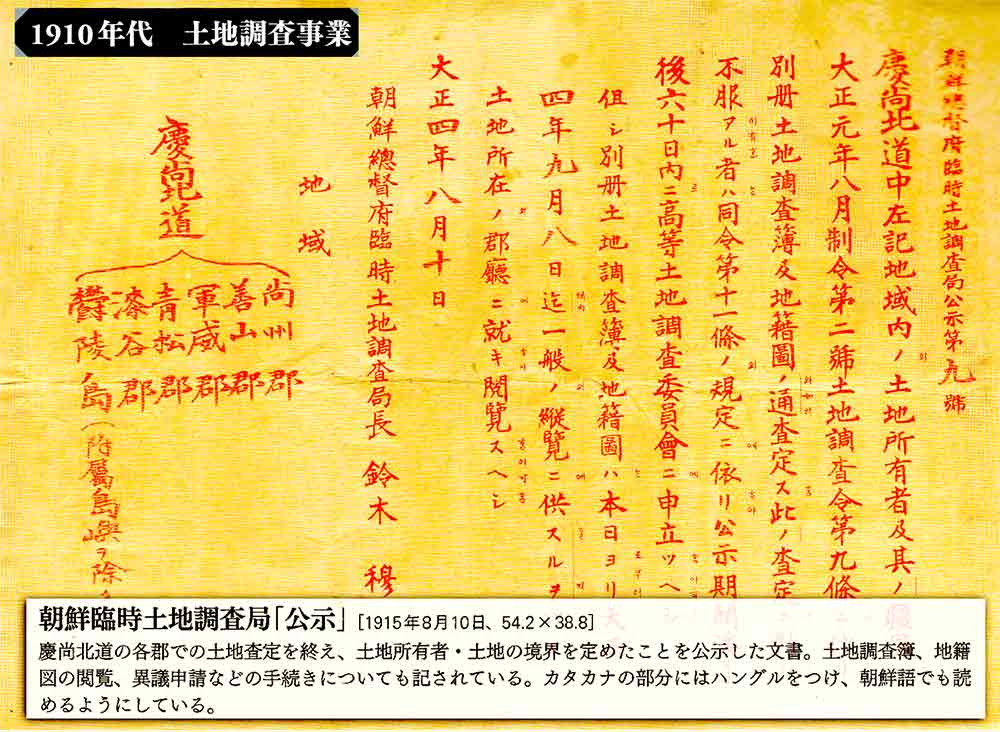

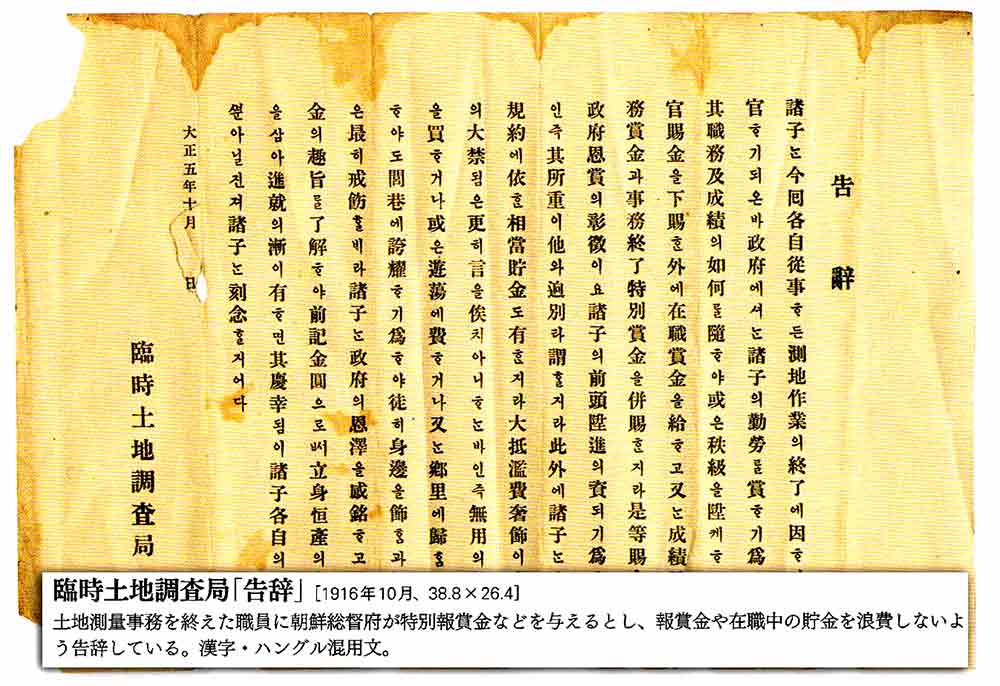

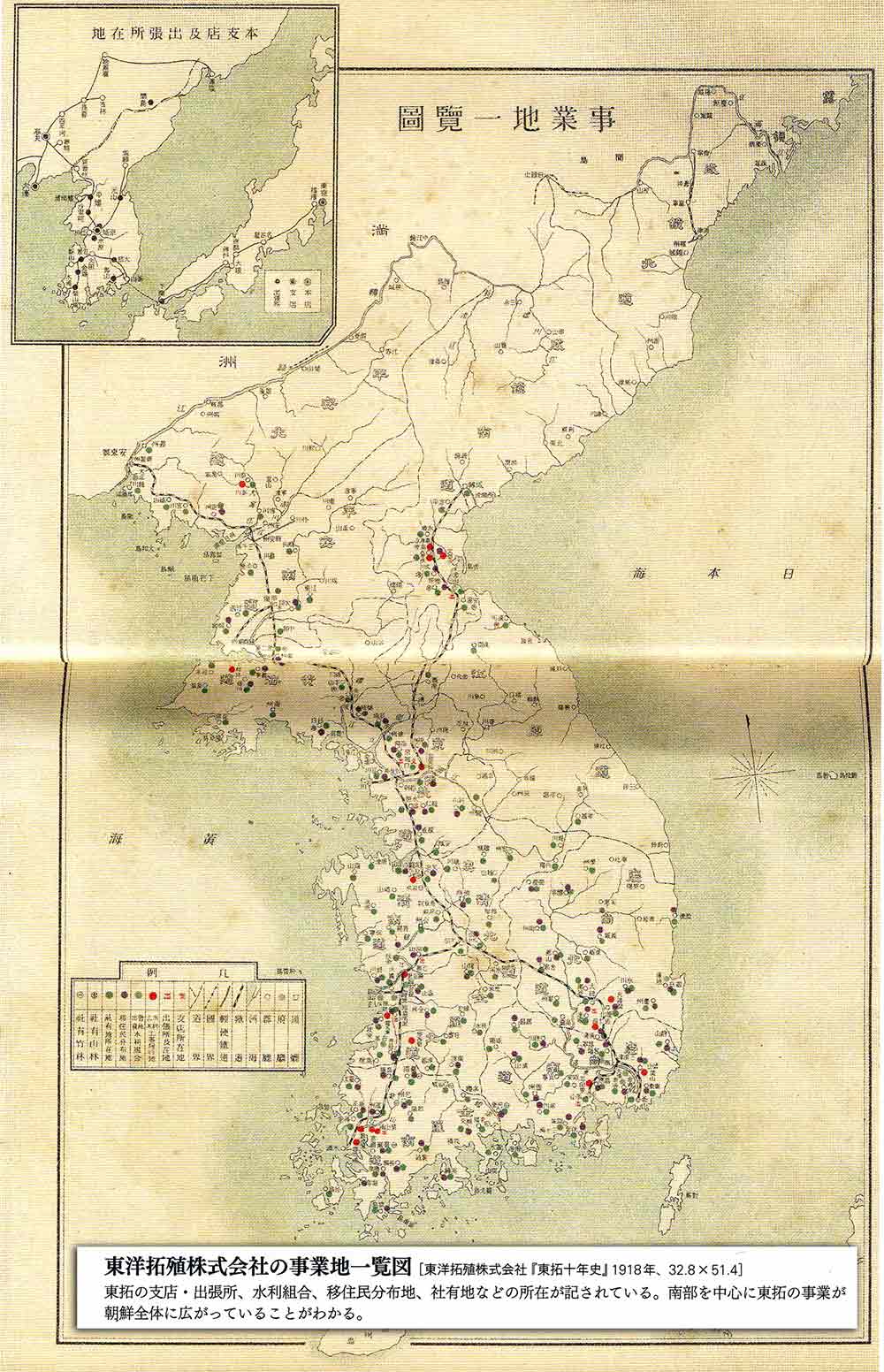

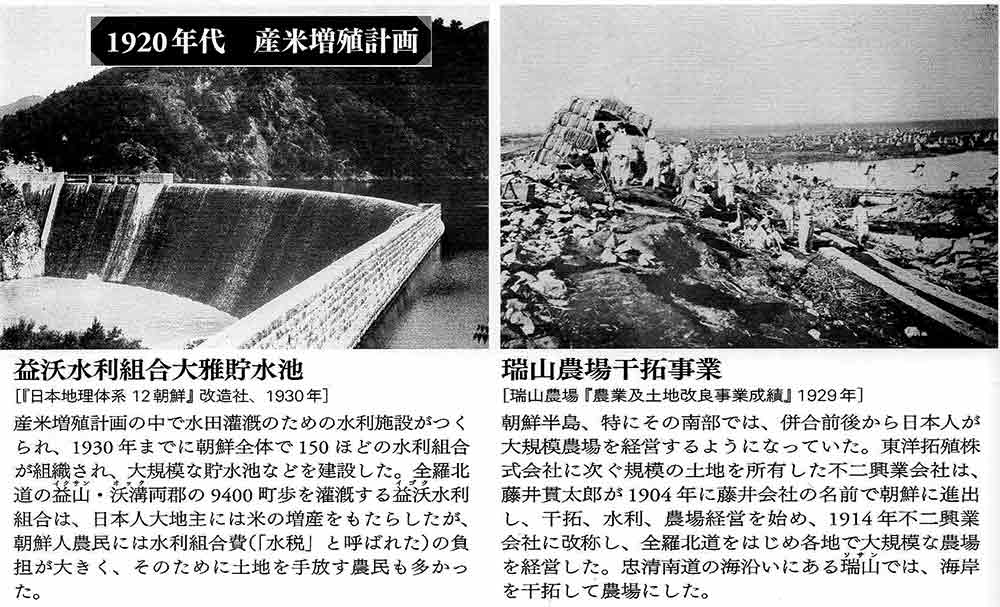

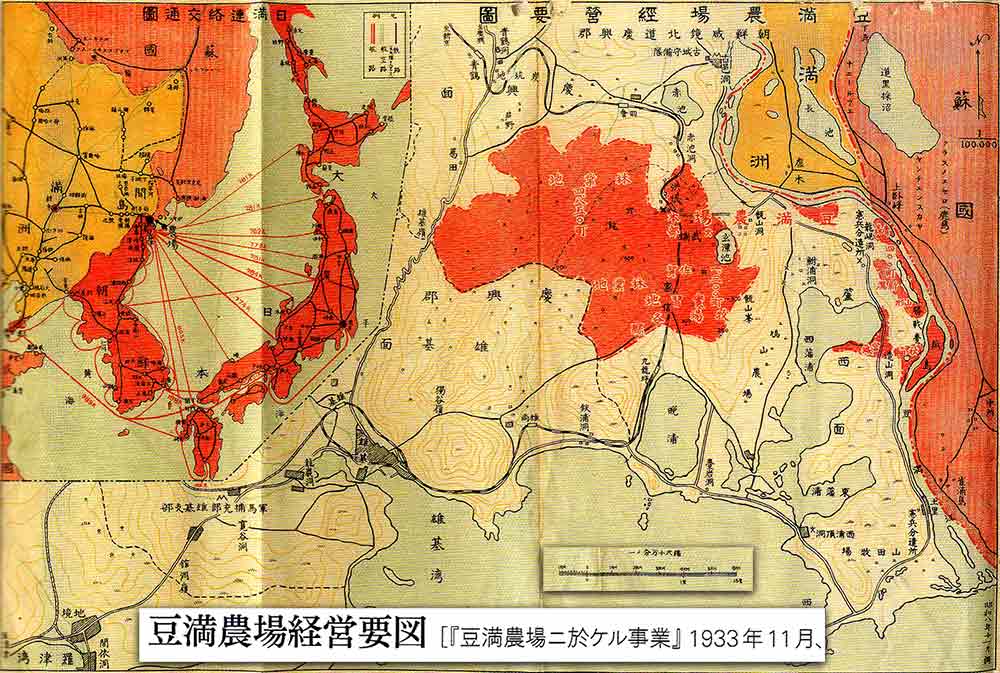

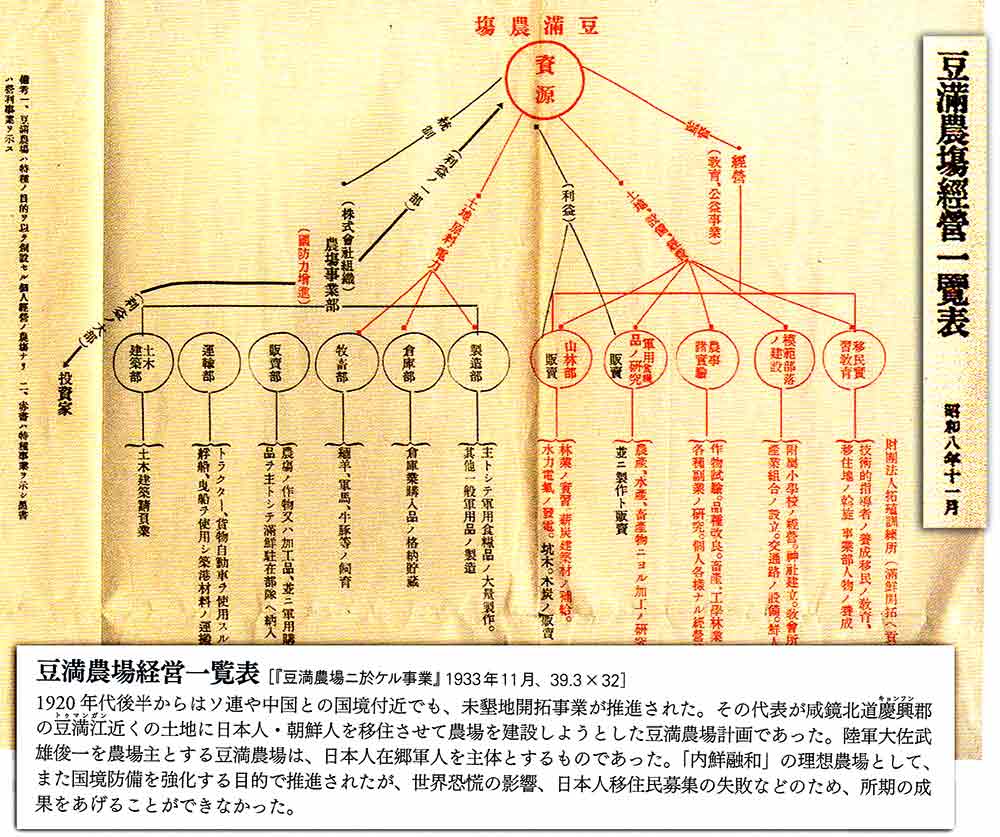

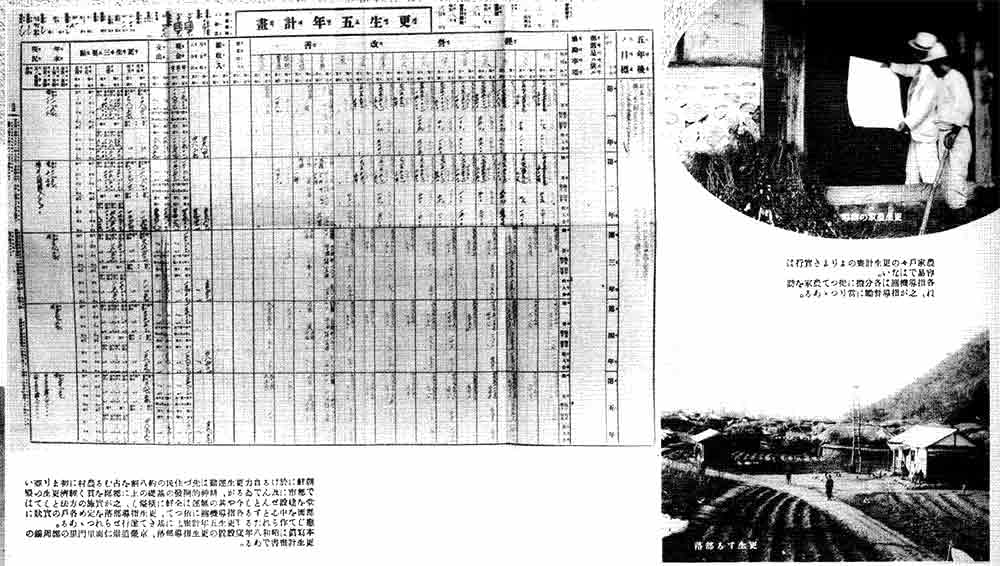

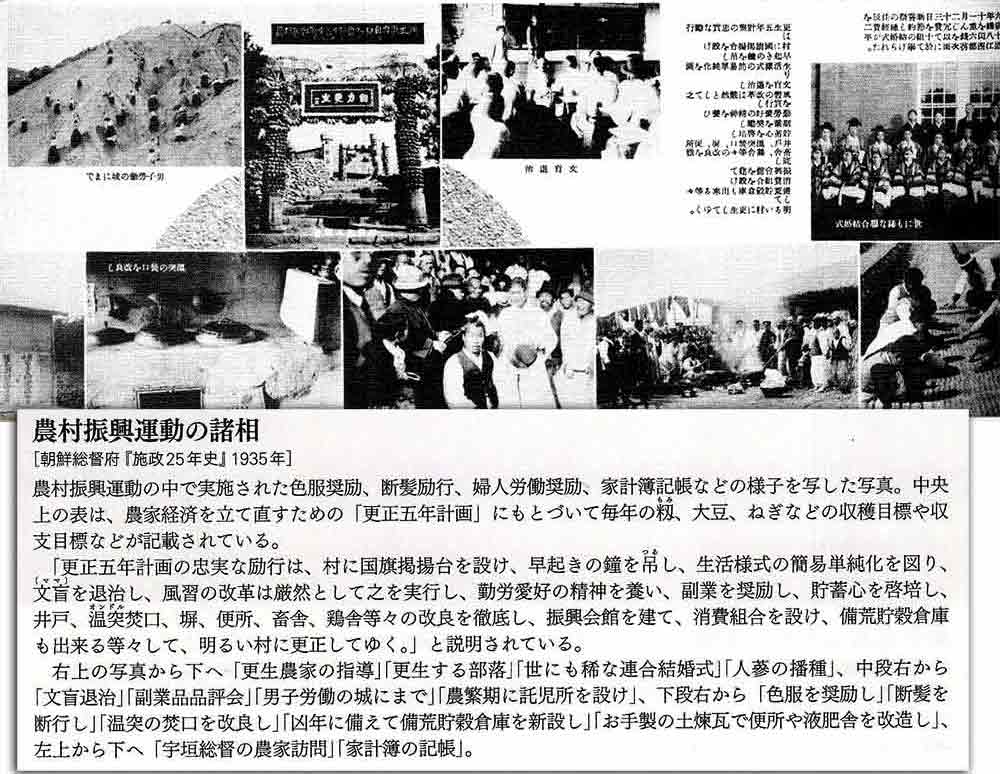

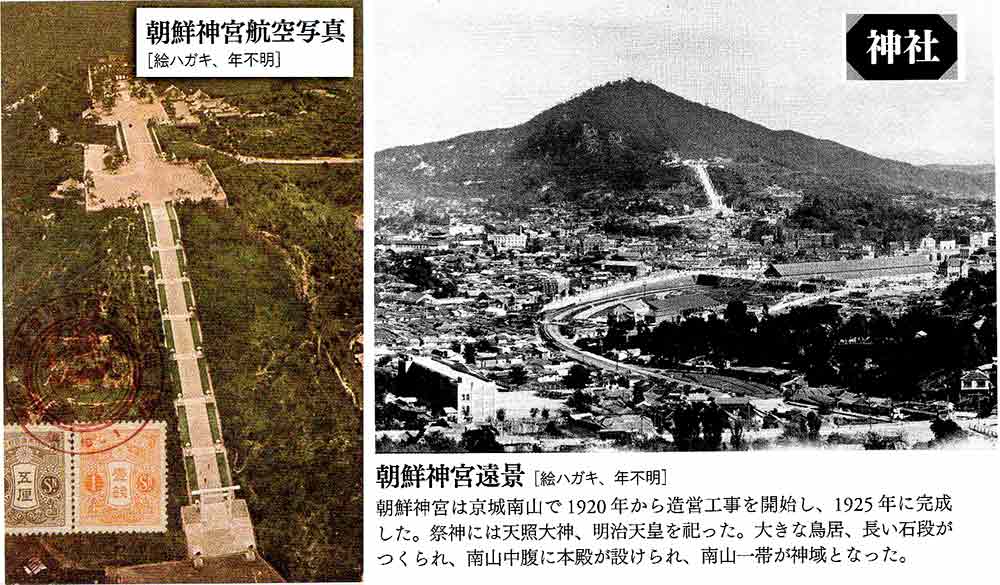

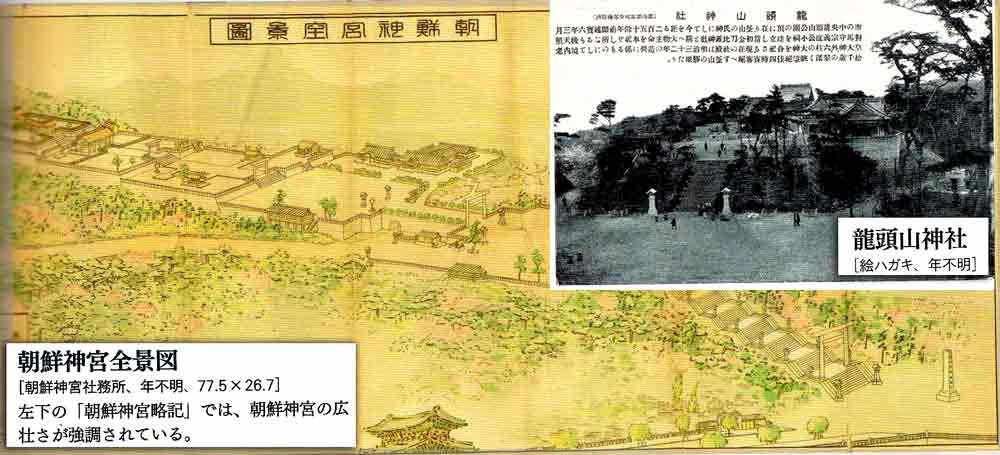

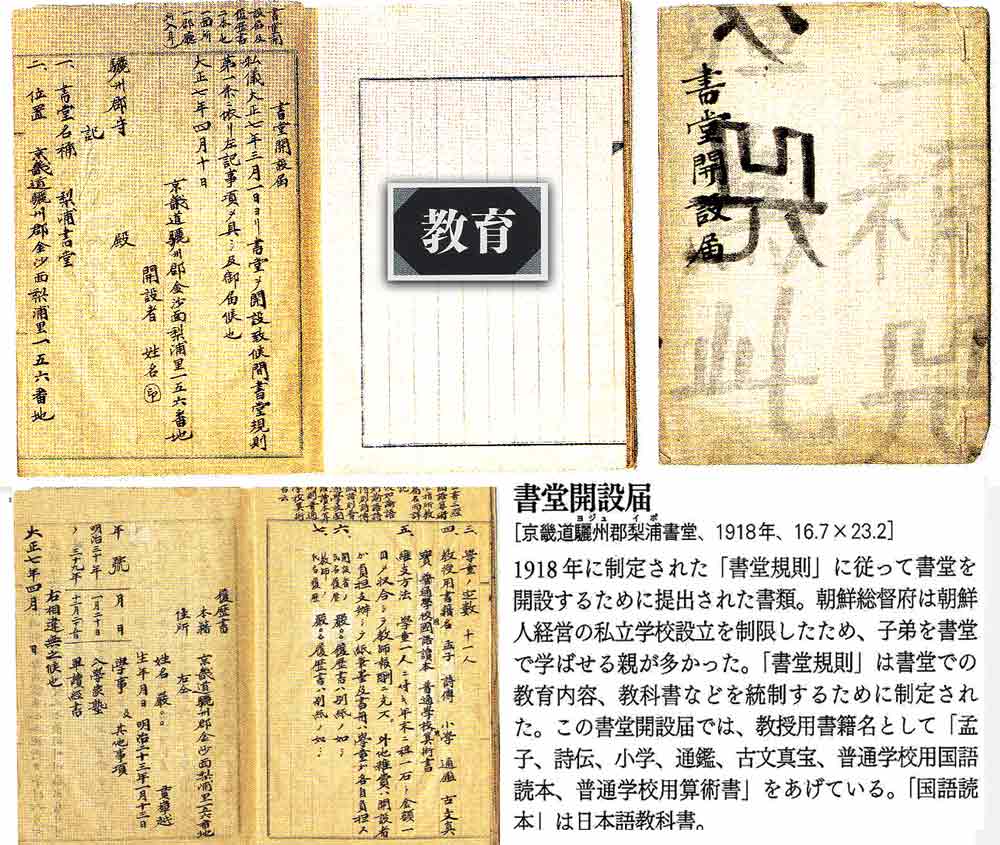

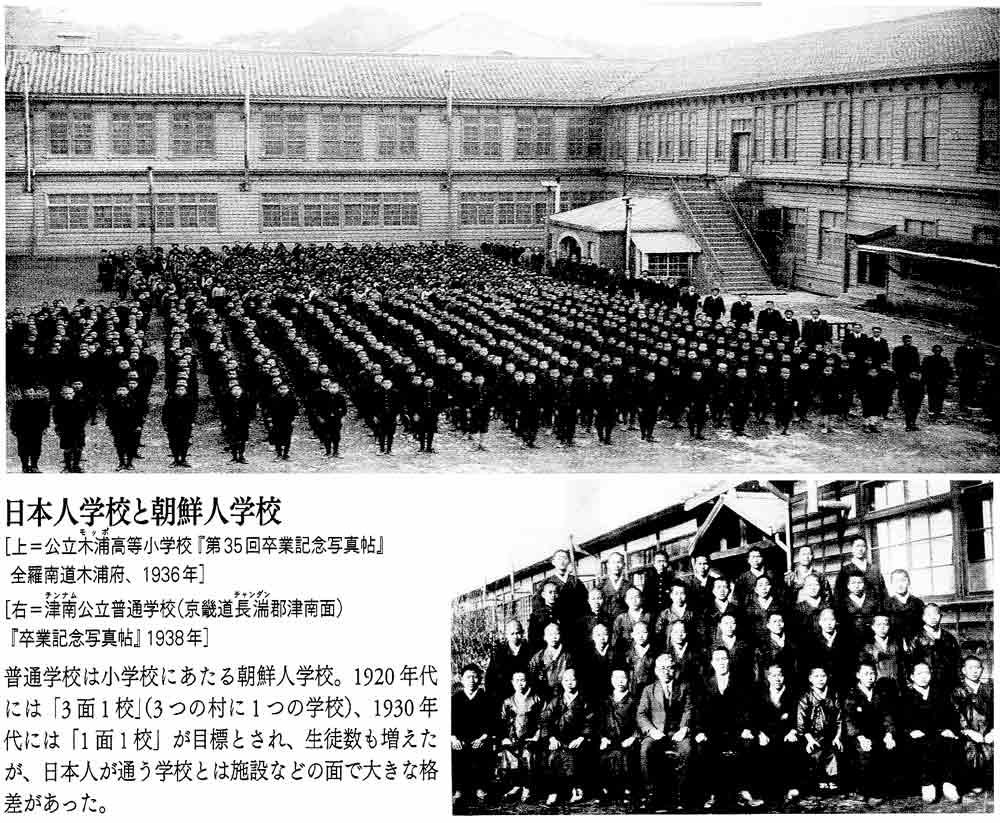

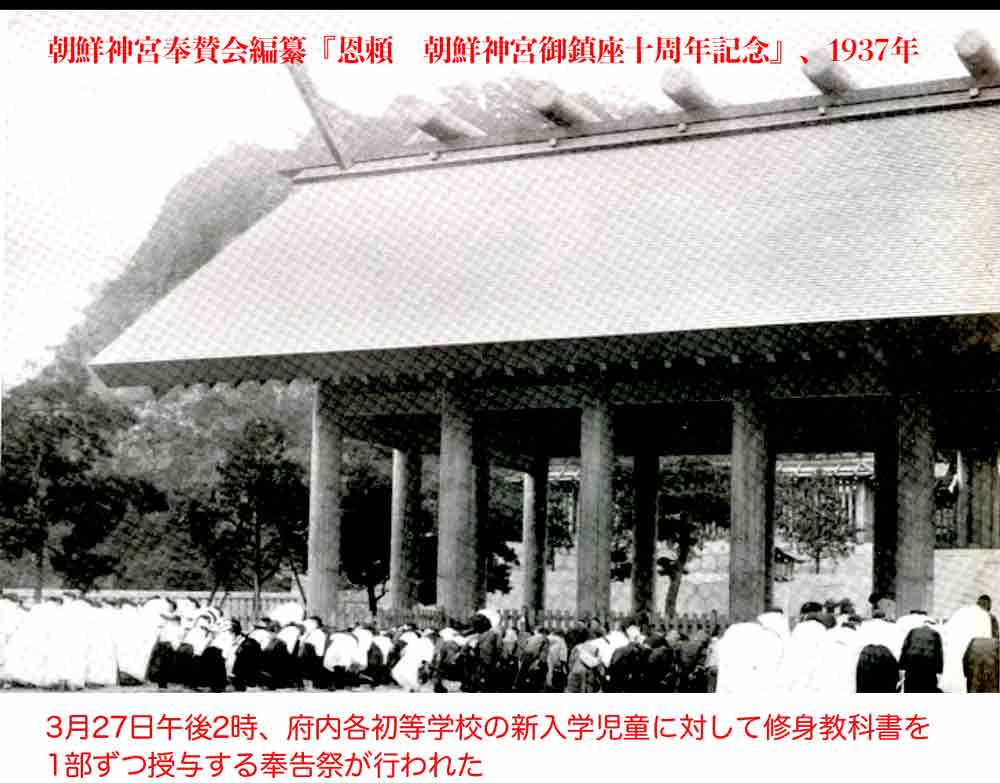

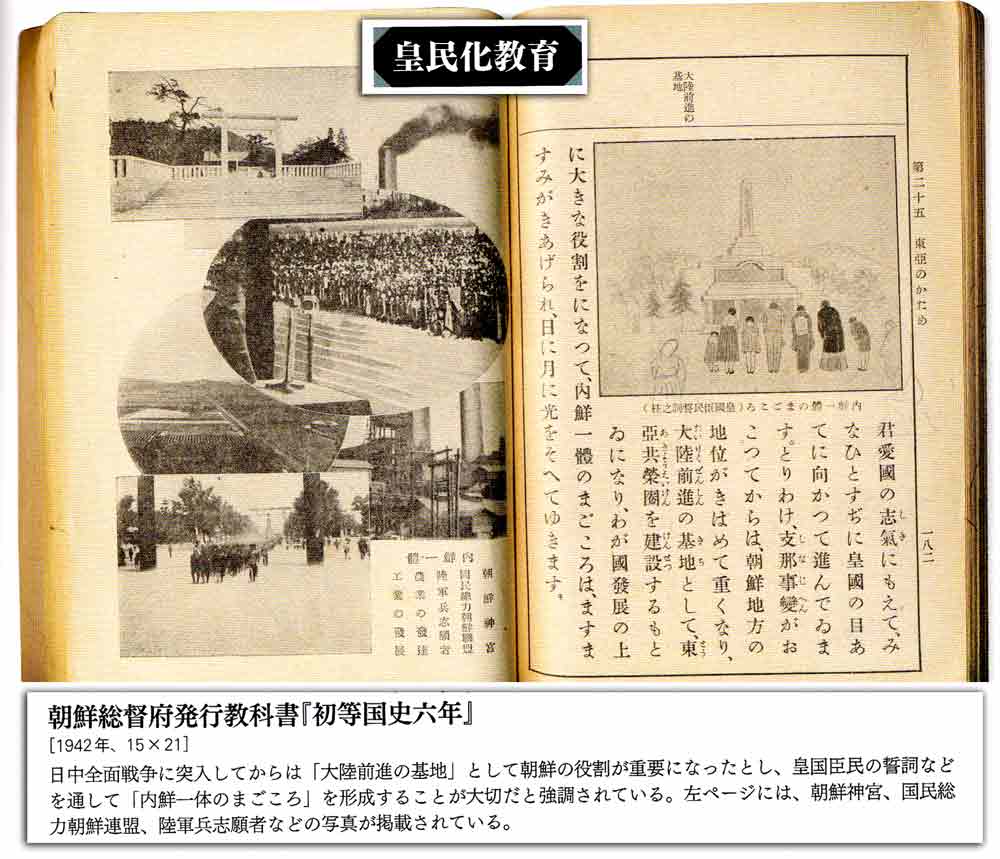

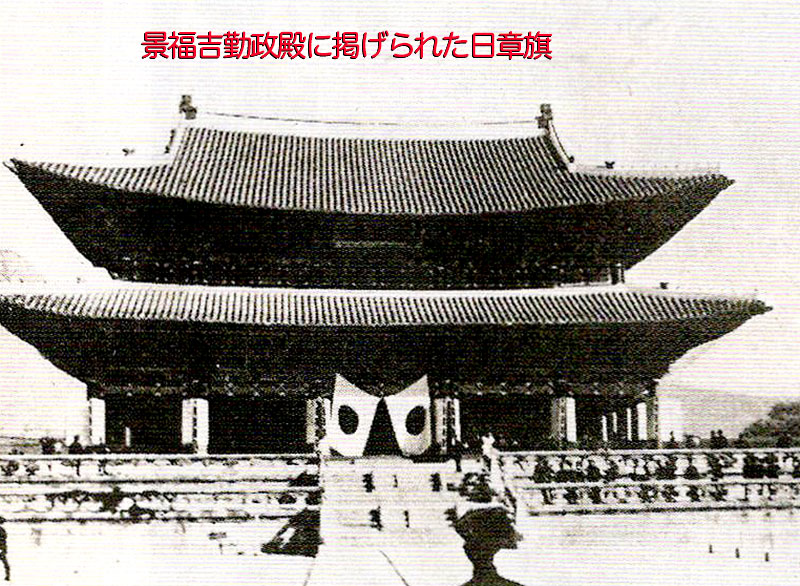

併合に際しては、神功皇后などの神話、秀吉の朝鮮「出兵」の歴史を持ち出して日本による朝鮮支配を正当化したが、そのような言説が多くの日本人に振りまかれていたことが、収録資料からもよくわかる。 植民地支配の時期には、朝鮮総督府・朝鮮軍・警察その他の統治機構が支配体制を固めた上で、1910年代の土地調査事業、20年代の産米増殖計画、30年代の農村振興運動、そして戦時期(日中戦争以後)の総動員体制という形で、朝鮮半島を軍事・経済の面で日本の国家目標に利用し動員した。そして、文化や教育なども植民地支配体制を維持・強化するために再編され利用された。このような植民地支配政策の展開過程を伝える数多くの資料が、この図録に収録されている。

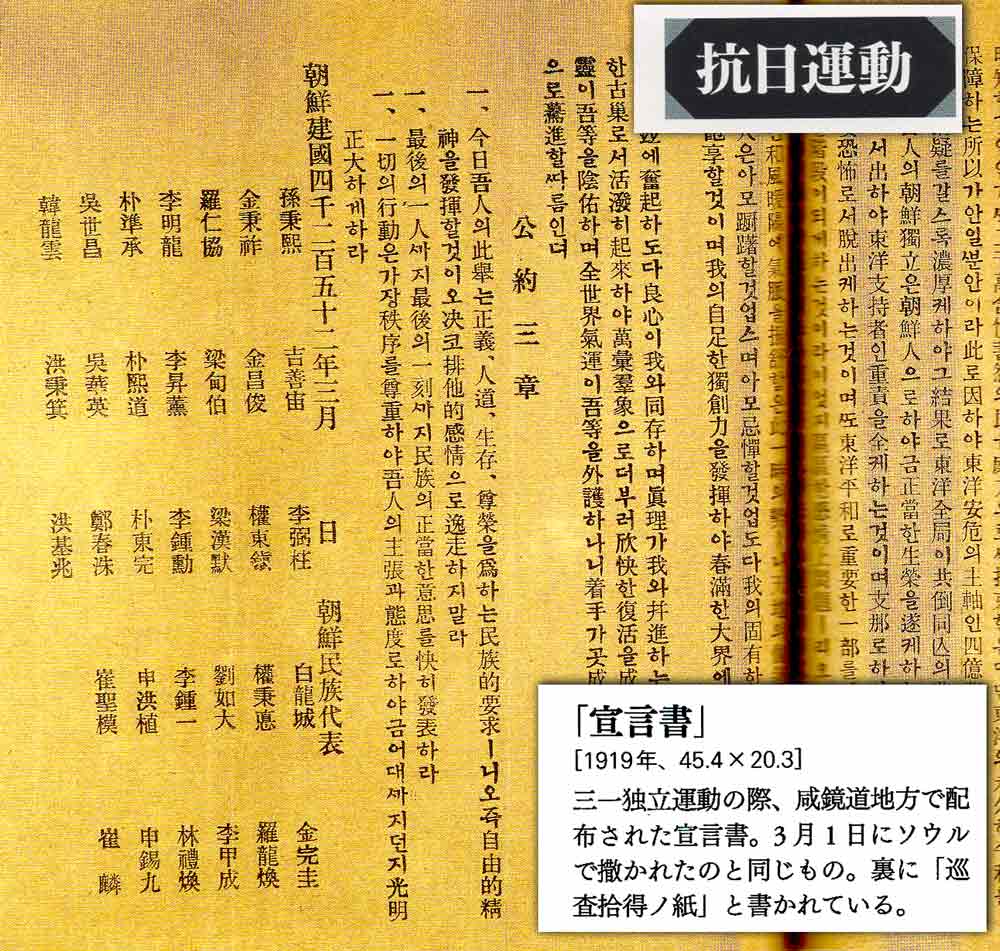

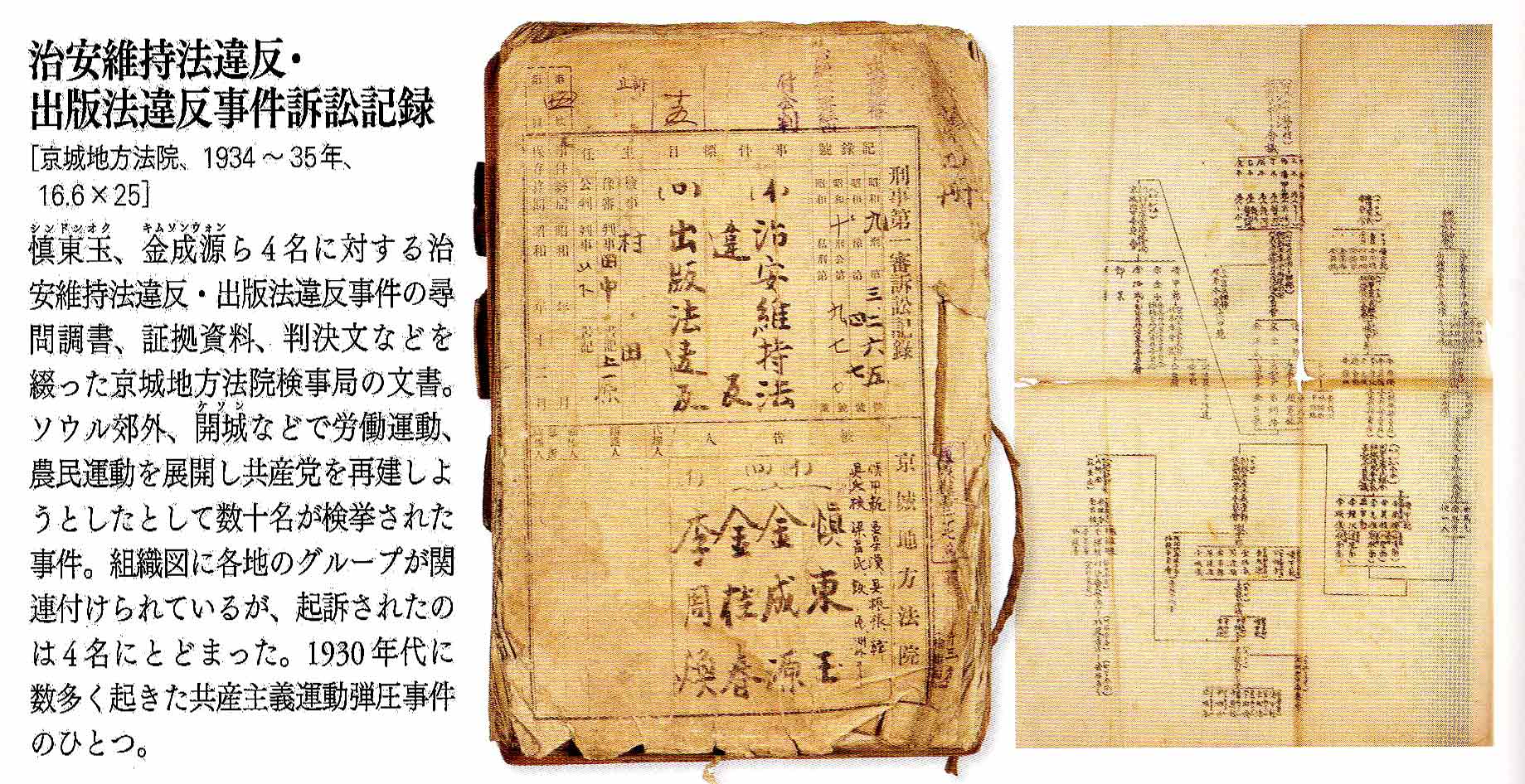

ところで、収録資料のほとんどは日本人・日本当局の手によって作成されたものである。朝鮮人側の資料としては、新聞、日記、そして抗日運動関係の資料があるくらいである。

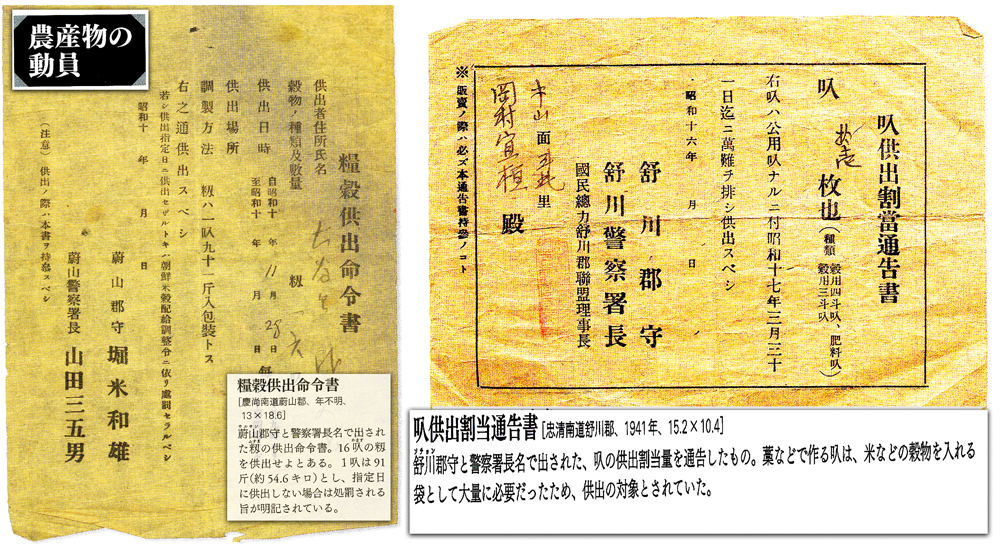

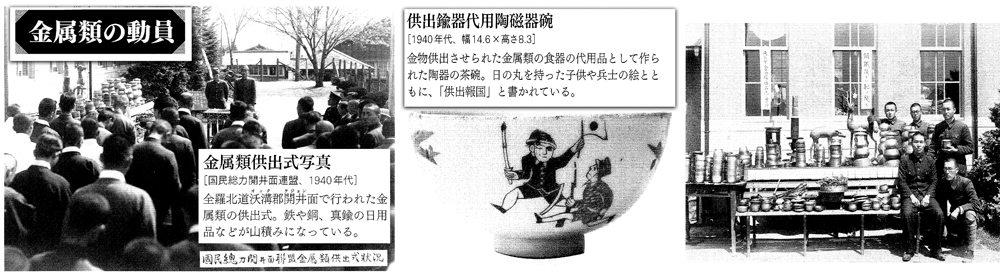

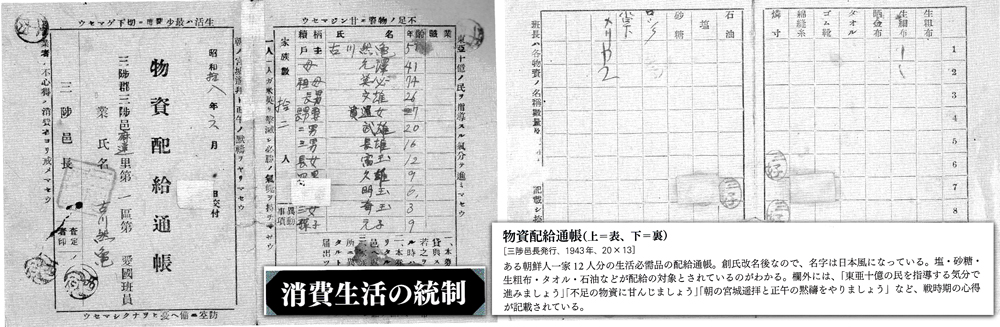

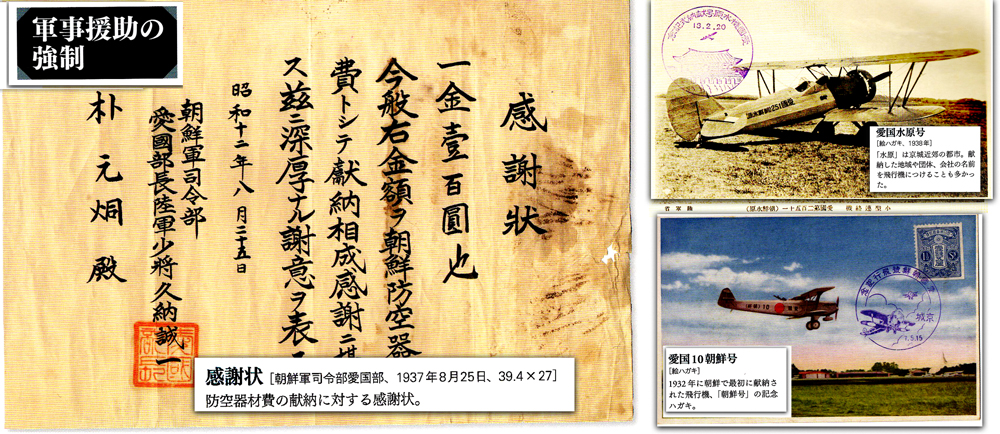

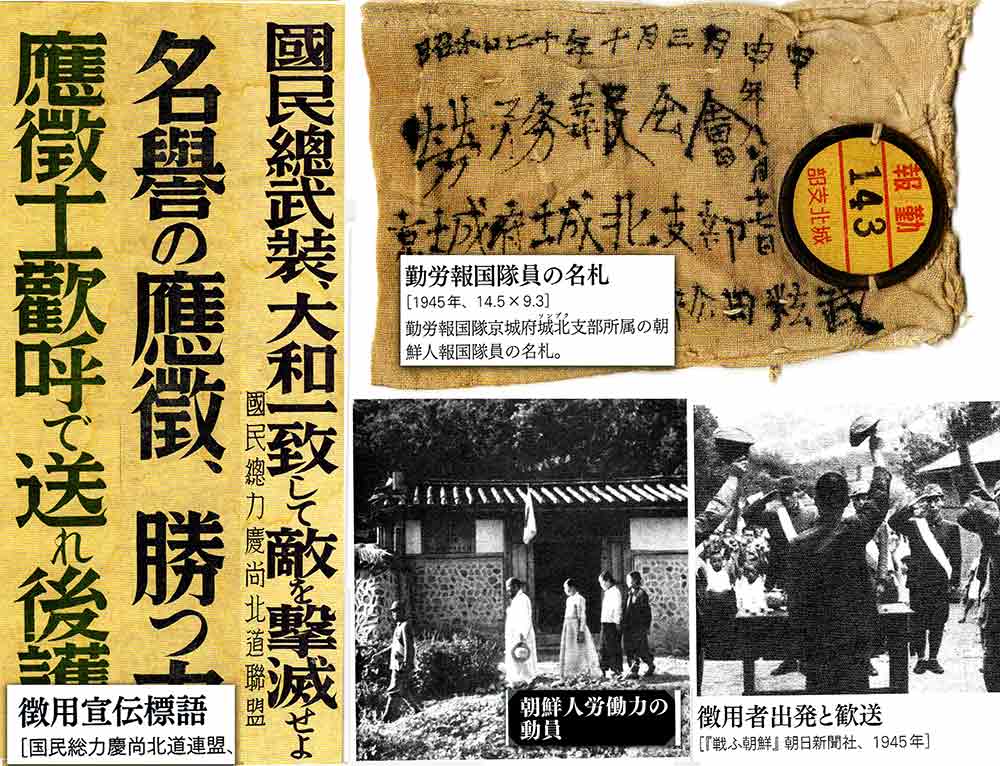

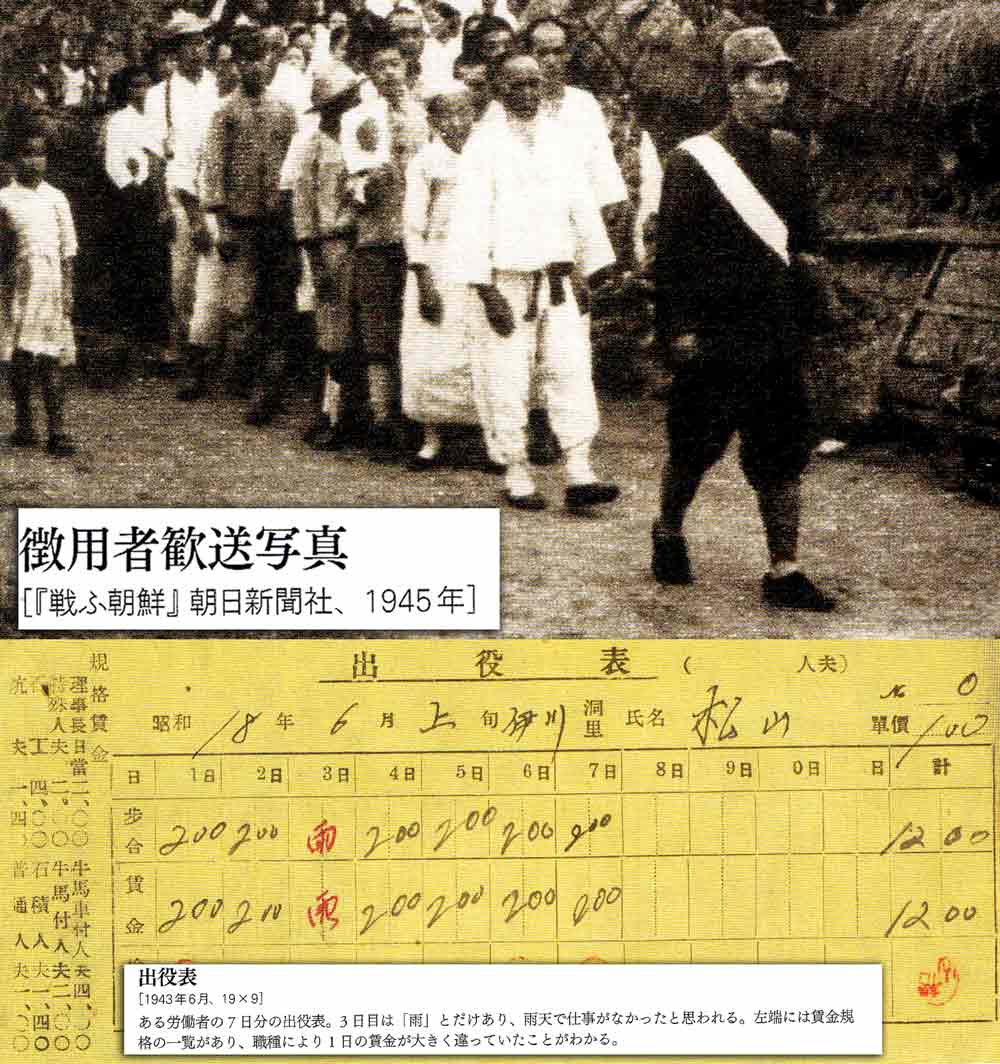

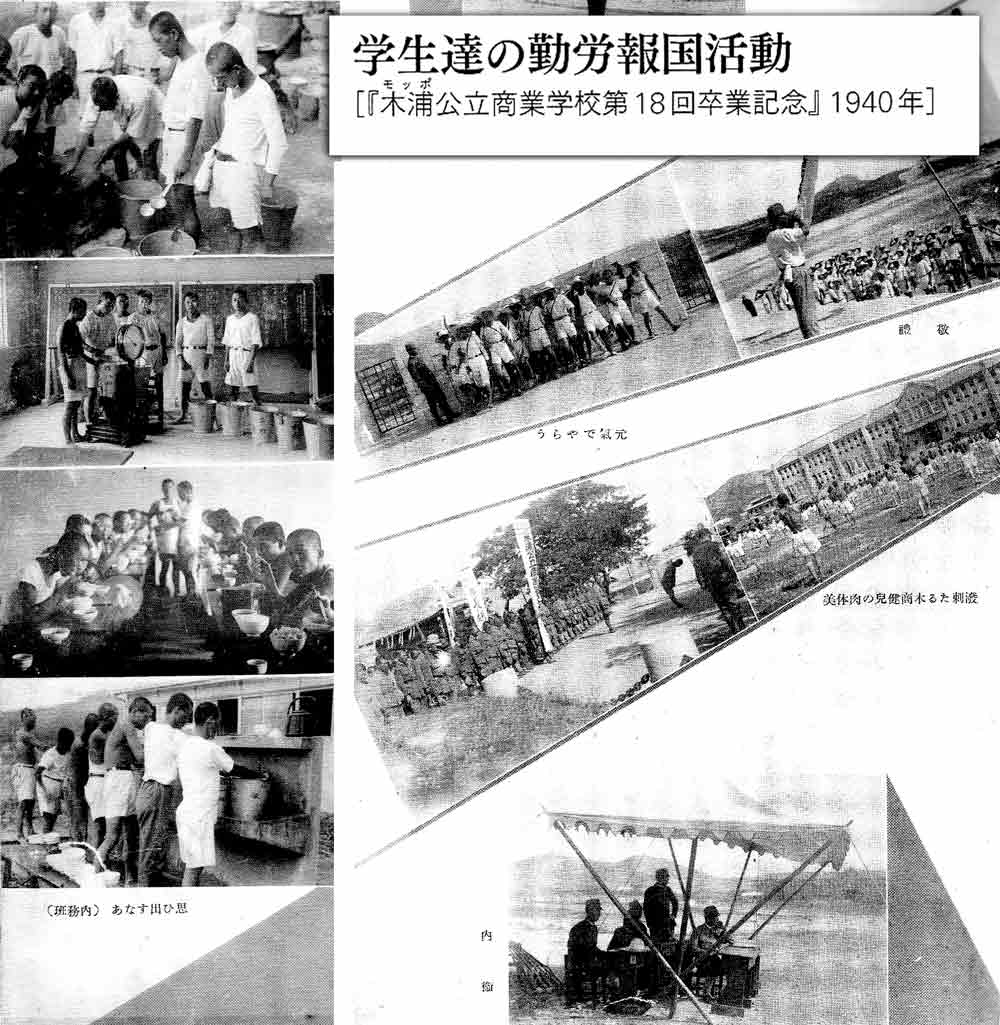

にもかかわらず、これらの資料は帝国主義の時代、植民地支配の時代を生きた朝鮮人の生活の実態を垣間見せてくれる。1920・30年代の産米増殖計画や農村振興運動の中で朝鮮農民に求められたものが何であったかは、農産物品評会の賞状や日本移出用の米袋から想像できる。米の増産を図るために、朝鮮人農家には雀駆除のノルマが課され、それが達成できない場合には「罰金」を支払わねばならないというようなことまでなされた。戦時期の金属供出に際して実録の食器と引き換えに与えられた陶磁器の食器は、戦時動員体制が朝鮮人の生活と習慣にどのような影響を及ぼしたかを考えさせてくれる。兵士としての動員、労働者としての動員が朝鮮の社会に与えた影響については、説明するまでもなかろう。このように、支配当局が作成した資料であっても、それらが持つ意味を考えるなら、植民地支配の下で生きる朝鮮人の姿を思い浮かべることができるはずである。

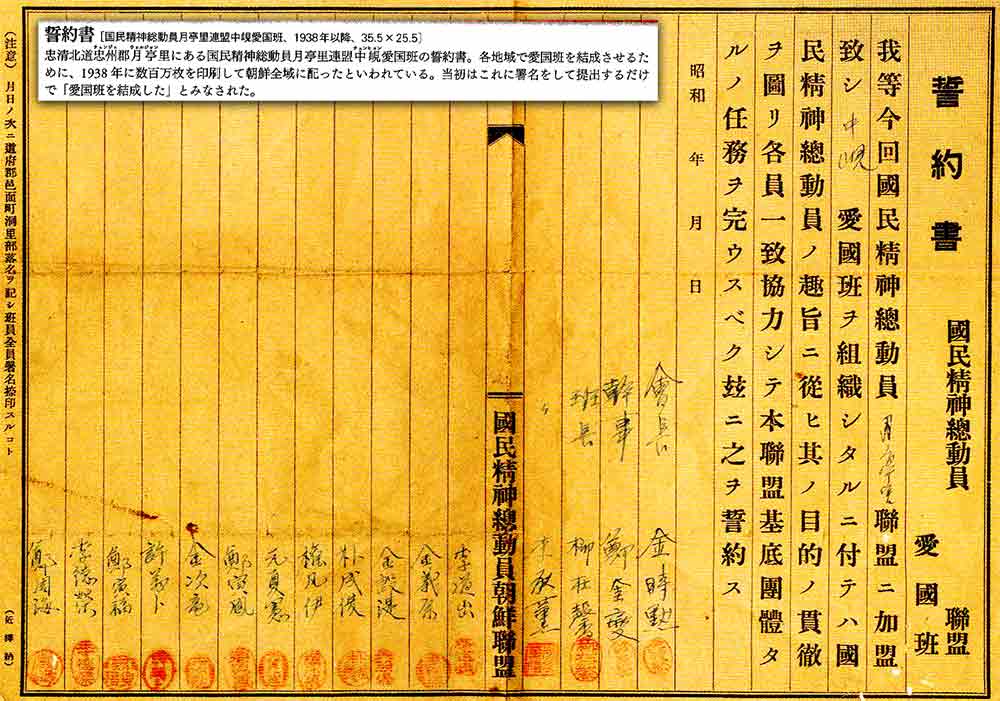

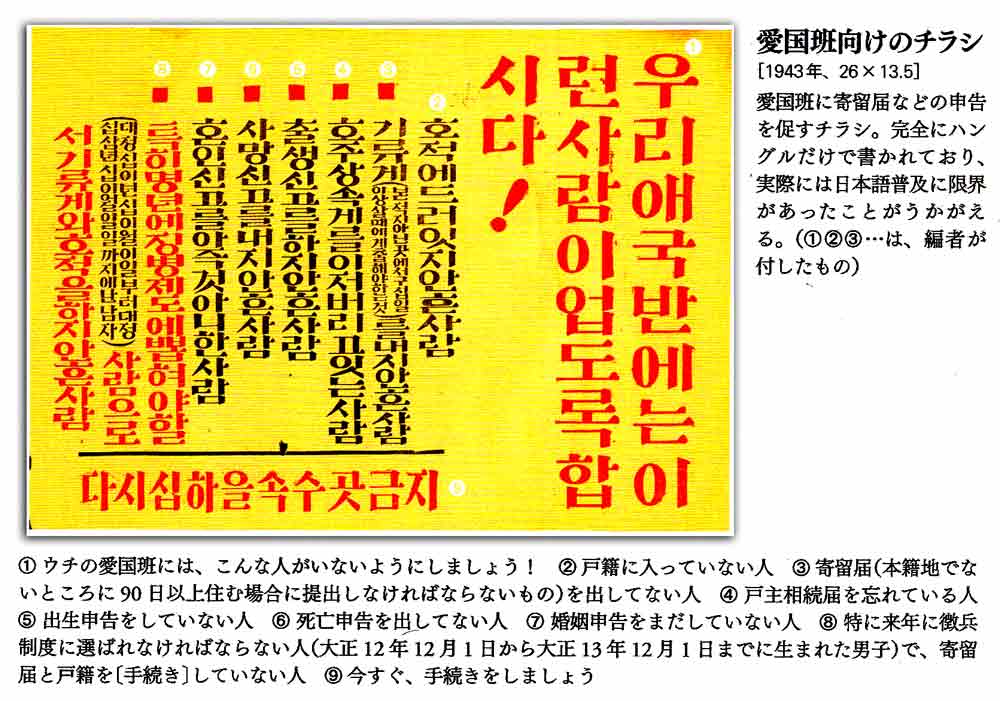

この図録には、ハングル、ハングル混じり、ハングルのルビ形式などの文章で書かれたポスターなどが多数収録されている。これらの資料は何を意味するのだろうか。日本の植民地支配時期、特に戦時期には朝鮮語の使用が禁止されていたといわれるが、これらのポスターを見ると、支配当局は朝鮮語を認めていたとも受け取られる。しかし、本当はどうだったのか。

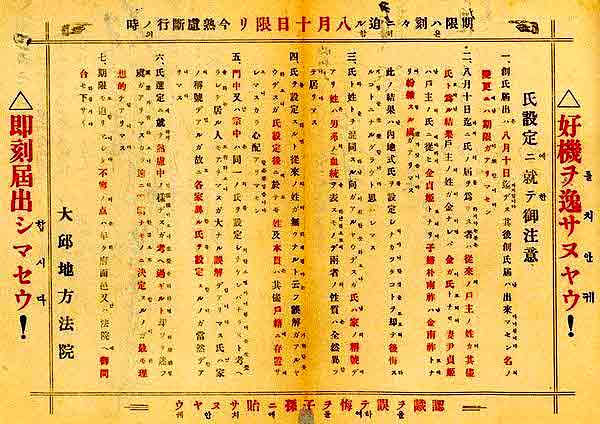

日中戦争勃発後の戦時期には、就学率が高くなったとはいえ、完全就学にはほど遠い状態であったため、日本語の普及には限界があった。そのため、総督府当局は戦争遂行のため朝鮮人に協力を求める宣伝活動には、朝鮮語を使わざるを得ないのが実情であった。つまり、当局が自らの意思を朝鮮人にどうしても伝えたいと考えた場合には、内容を理解させるために朝鮮語を使用するということになったのである。図録に収録しているハングル混じりの資料の大半は、そのような宣伝ポスターである。

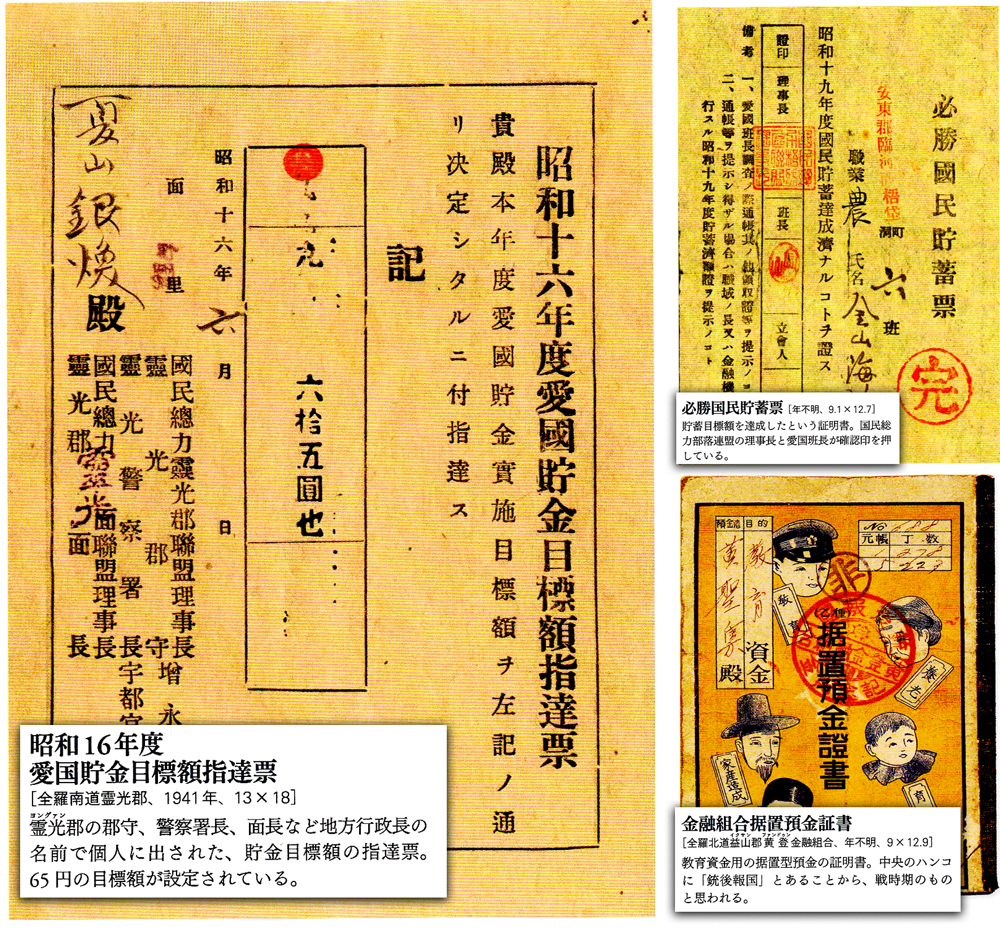

その一方で、注意して見れば、同じ時期の公的文書の多く(例えば、糧穀供出命令書や必勝国民貯蓄票など)は日本語で書かれていることがわかる。

これらの資料から、戦時期の朝鮮においては、日常生活の末端までは統制できなかったため、朝鮮語の使用を完全に禁止することもできず、当局としても宣伝のために朝鮮語を使わざるを得なかった半面、公的な場面では朝鮮語使用が抑制されたことを知ることができる。

端的にいうなら、戦時期に当局が使った朝鮮語は、あくまで戦争動員のためのものであったのである。

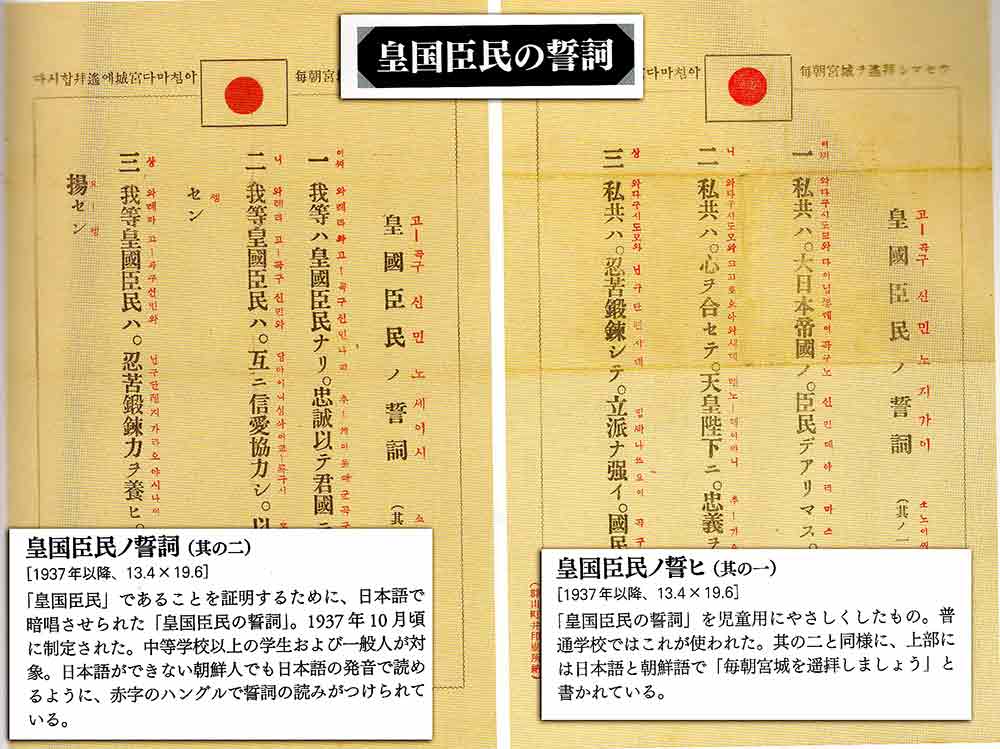

ただし、図録に収録されている「皇国臣民の誓詞」カードには、日本語の読みをハングルで書き表すという奇妙なことがなされている。「皇国臣民の誓詞」の場合は、その内容を理解しているかどうかにかかわらず、日本語で唱えさせることが重要と考えられたため、朝鮮人が日本語を音で唱えることができるようにハングルのルビがつけられているのである。言葉の意味を理解させるのではなく、日本語の音で誓詞を唱えさせることが「皇国臣民」精神を植え付けることだという独善的な考えが、このカードに表れている。「皇国臣民の誓詞」そのものは何ら法的根拠のないものであったが、それを唱えられない者には配給物資を支給しないというようなこともなされた。当局の独りよがりの考えで作成された「皇国臣民の誓詞」カードが、朝鮮人にとってはどのような意味を持つものであったかに思いを致すべきであろう。

この図録に収録した資料のはとんどは、ソウルにある民族問題研究所が所蔵しているものである。

民族問題研究所は、1991年に設立された民間の研究団体である。「親日文学」の歴史を追究した在野の研究者林鍾国(イムジョングク・1929−89)の意志を継いで設立された際には、名称を「反民族問題研究所」としていたが、1993年に現在の名称に改めた。このような経緯からわかるように、「反民族行為者」とも呼ばれる親日派清算など歴史に関わる問題の解決を目的として、活発で幅広い市民運動を展開している。一般市民や各分野の学者によって支えられる研究所では、専門の歴史研究者や多くのスタッフによって、公的機関にも劣らない研究活動が進められている。

民族問題研究所が行った最大の事業が『親日人名事典』の編纂・刊行である。研究所設立直後から準備を始め、2001年には編纂委員会を組織して、親日派名簿の作成、親日行為の検証を行い、2009年に全3巻3000ページに及ぶ大冊の事典を刊行した。同事典の編纂・刊行には賛否の声も大きく、政治的・社会的に大きな事件にも発展した。そうであるだけに、編纂過程では歴史的事実を確認・検証するために大量の資料を収集・分析することが求められた。

このような事業を遂行する過程で、民族問題研究所は近現代史に関する膨大な資料を蓄積することになった。その活動に賛同する市民からも多くの資料が寄せられたという。この図録に収録したのは、このようにして収集された約3万点のうちのごく一部に過ぎない。

近年韓国では、歴史研究にさまざまな視覚資料を利用する動きが始まっている。従来の研究は、主に書籍・雑誌・新聞など印刷された文字資料や文書館の文書資料を利用してきたが、それだけでは歴史の全体像を明らかにするには限界があることが意識され、日記や口述(聞き取り)、あるいは写真・ポスターなどの視覚資料を用いて、生活史・社会史を開拓しようとする研究が盛んになりつつある。

民族問題研究所の仕事は、このような歴史研究の動向を先取りするものであったといっていいかもしれない。公的機関・図書館などが無視・軽視してきた歴史資料を収集している同研究所は、現在では大学などに身を置く歴史研究者にとっても欠くことのできない資料館となっている。これらの資料を広く市民・研究者に公開する事業の一環として、2010年8月、韓国併合100年に際して、ソウルの西大門刑務所歴史館で催されたのが、「巨大な監獄、植民地に生きる」という特別展である。刑務所の監房を展示スペースに利用したこの特別展は、まさに植民地支配がいかなるものであったかを肌で感じさせるものとなった。

民族問題研究所は、現在、常設展示館として市民歴史館を設立する運動を展開している。

この図録に収録した資料の多くは、日本では目にすることのできないものである。朝鮮侵略・植民地支配に関連する書籍や維誌、あるいは公的文書などの歴史資料は、日本で見られるものが多いが、朝鮮人の生活に密着する形で作成された資料は、その場かぎりのものであって、保存する価値のないものと当局者は考えたのであろう。

しかし、歴史の真実を知るためには、文字で記された資料だけでなく、視覚資料、実物資料も重要な手掛かりとなる。そのような資料が韓国で収集されていること、一部であれそれらを日本で紹介できることは、私たちにとってありがたいことである。

貴重な資料を収録したこの図録が、歴史の真実を記憶に刻み、日本と韓国の市民がともに生きていく道を開いていくうえで、大いに役に立っものとなることを信じている。

▶︎1.植民地領有戦争

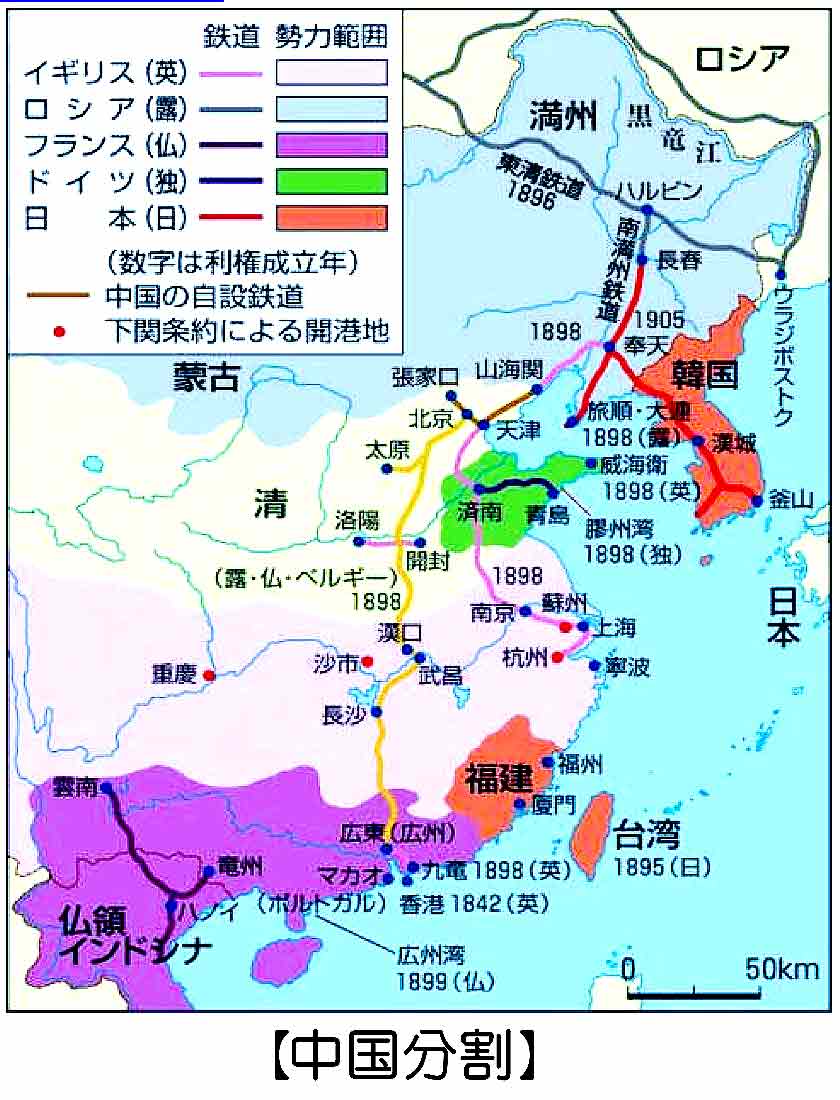

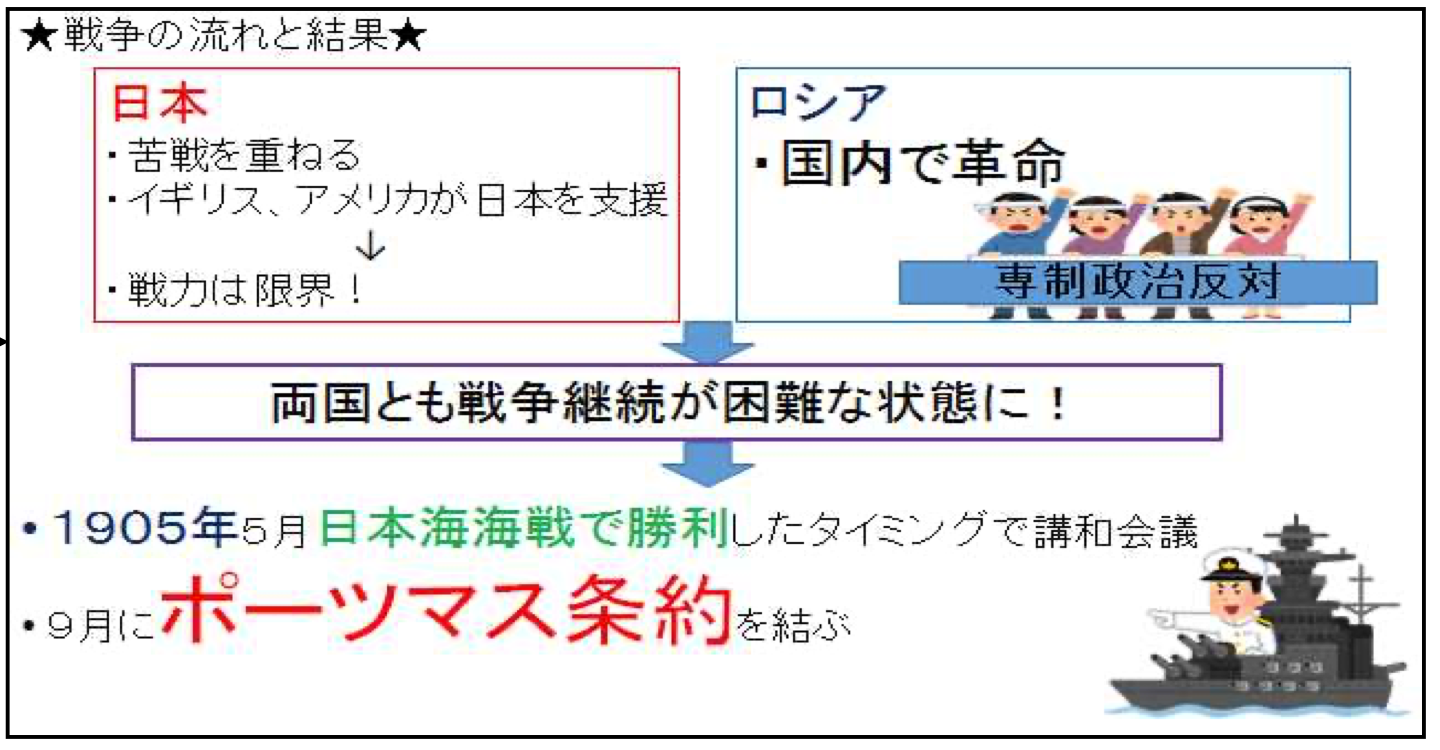

1894年の日清戦争、1904年の日露戦争が、明治期の日本にとって重大事件であったことはいうまでもないが、両戦争は日本の朝鮮侵略と深く関わっていた。

まず、日清戦争開戦についてみてみよう。1876年、武力的威圧を背景に日朝修好条規を締結して以来、朝鮮への影響力拡大をはかりつづけていた日本は、1894年に甲午農民戦争(日本では東学党の乱といわれた)が本格化し、その鎮圧のために清軍が出兵すると、これに対抗して朝鮮に出兵した。日本軍は農民戦争が沈静化した後も、朝鮮に対する内政改革要求を口実に駐留を続けた末、朝鮮の王宮を攻撃、占領した。この状況下において成立した金弘集内閣が、清との宗属関係破棄を宣言した同年7月25日、日本軍は豊島沖海戦を引き起こし、日清戦争に突入したのである。

金弘集政権は、甲午改革と呼ばれる一連の近代化政策を行ったが、その一方で、日本の内政干渉を合法化し、朝鮮国内における日本軍の軍事行動を合法化する取り決めを結んだ。朝鮮を利用して戦争を有利に進めた日本は、1893年、清と下関条約を結んだ。この条約には、朝鮮の「独立」が明文化されており、これによって日本は、朝鮮における清の影響力を排除することに成功した。

しかしここで朝鮮は、三国干渉でも日本を牽制したロシアとの関係を強化してい1895年に日本公使三浦梧楼が中心となり、親露派の中心とみなした王后閏氏を殺害する事件(乙未事変)が起こると、国王高宗はロシア公使館に移り、親露派政権が成立した。

乙未(いつび)事変は、李氏朝鮮の第26代国王・高宗の王妃であった 明成皇后が1895年10月8日、三浦梧楼らの計画に基づいて王宮に乱入した日本公使館守備隊、公使館警察官、日本人壮士ら日本人、朝鮮親衛隊・朝鮮訓練隊・朝鮮警務使、高宗の父である興宣大院君派ら反明成皇后朝鮮人の共同で暗殺された事件。閔妃暗殺事件ともいう。

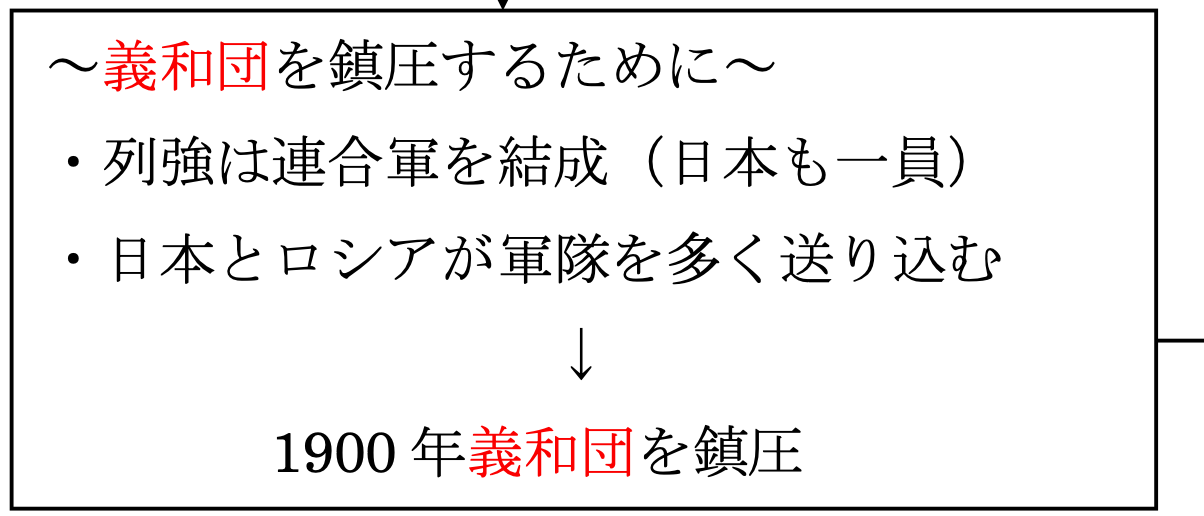

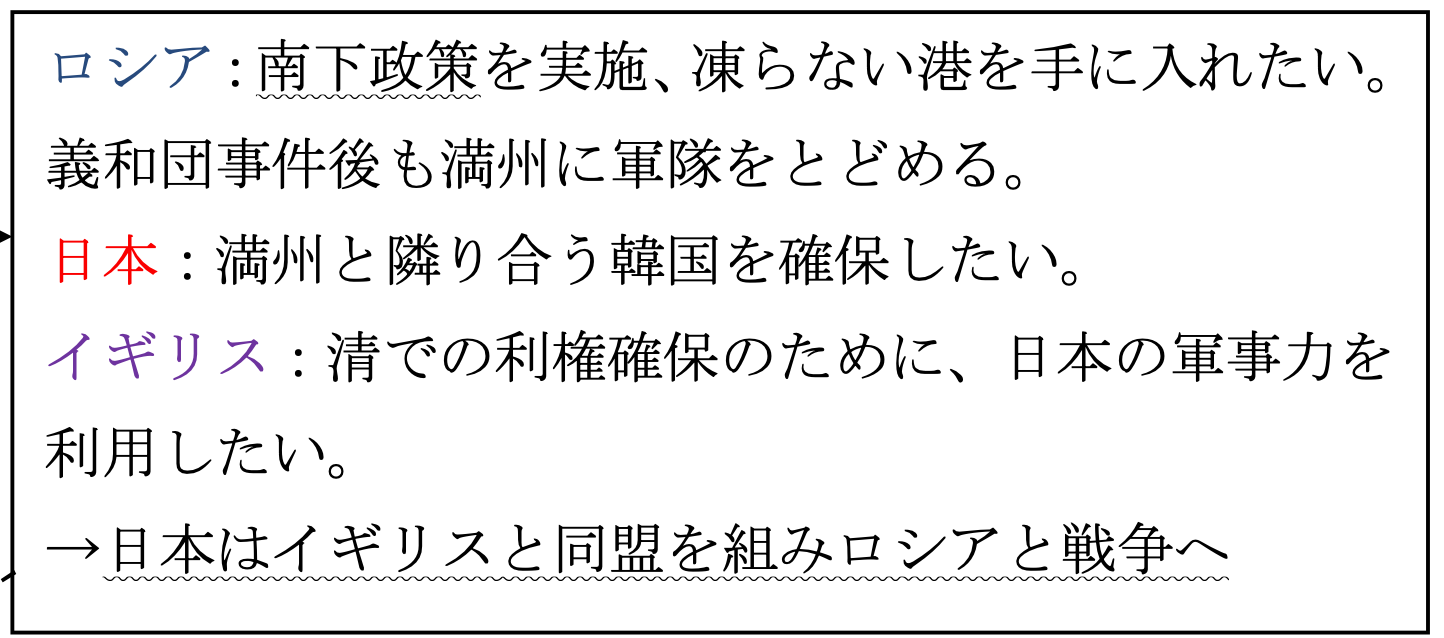

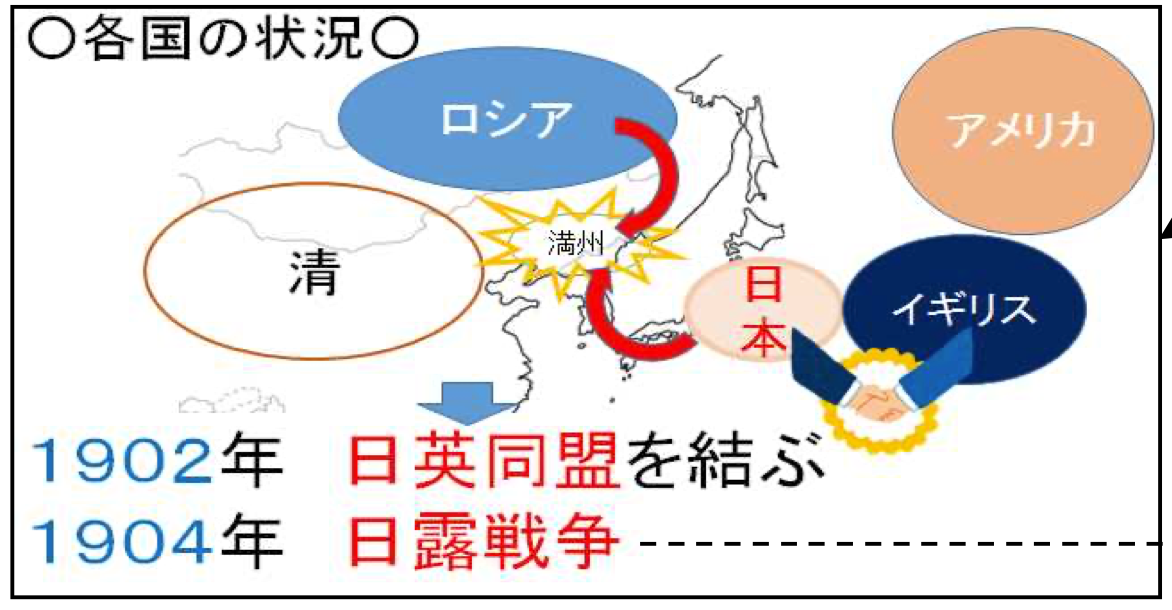

乙未事変で朝鮮内の強硬な抵抗と国際的信用失墜に直面した日本は、当初ロシアとの妥協策を模索していたが、1900年義和団事件の際にロシアが満州を占領すると、朝鮮半島への野心を露骨化し、ロシアとの対立を深めていった。

義和団の考えや動きとは・・中国(清)に,拳法(けんぽう)で神通力を得ようという信仰団体がありました。この団体が義和団です。義和団は,災害や失業などで生活が苦しくなった村人たちを組織していき,大きなまとまりになりました。また,この団体は,キリスト教の宣教師を,「自分たちの宗教を否定し,女性や子どもをキリスト教に入信させるため,中国の伝統的な価値観をこわす者」と考えていました。そこで教会や宣教師を攻撃しました。警官とも衝突するようになりました。1899年には「清を助け,西洋をほろぼす」というスローガンをつくり,山東省の各地に広がりました。

これより先、1897年にロシア公使館から還宮した高宗は、皇帝に即位し、大韓帝国が成立していた。日口の対立をめぐり、大韓帝国は中立国としての位置を確保しようと努めていたが、日本はこれを無視し、1904年2月、日本軍を仁川に上陸させ、「韓国の保全」(宣戦の詔勅より)を目的に掲げて、日露戦争をはじめたのである。

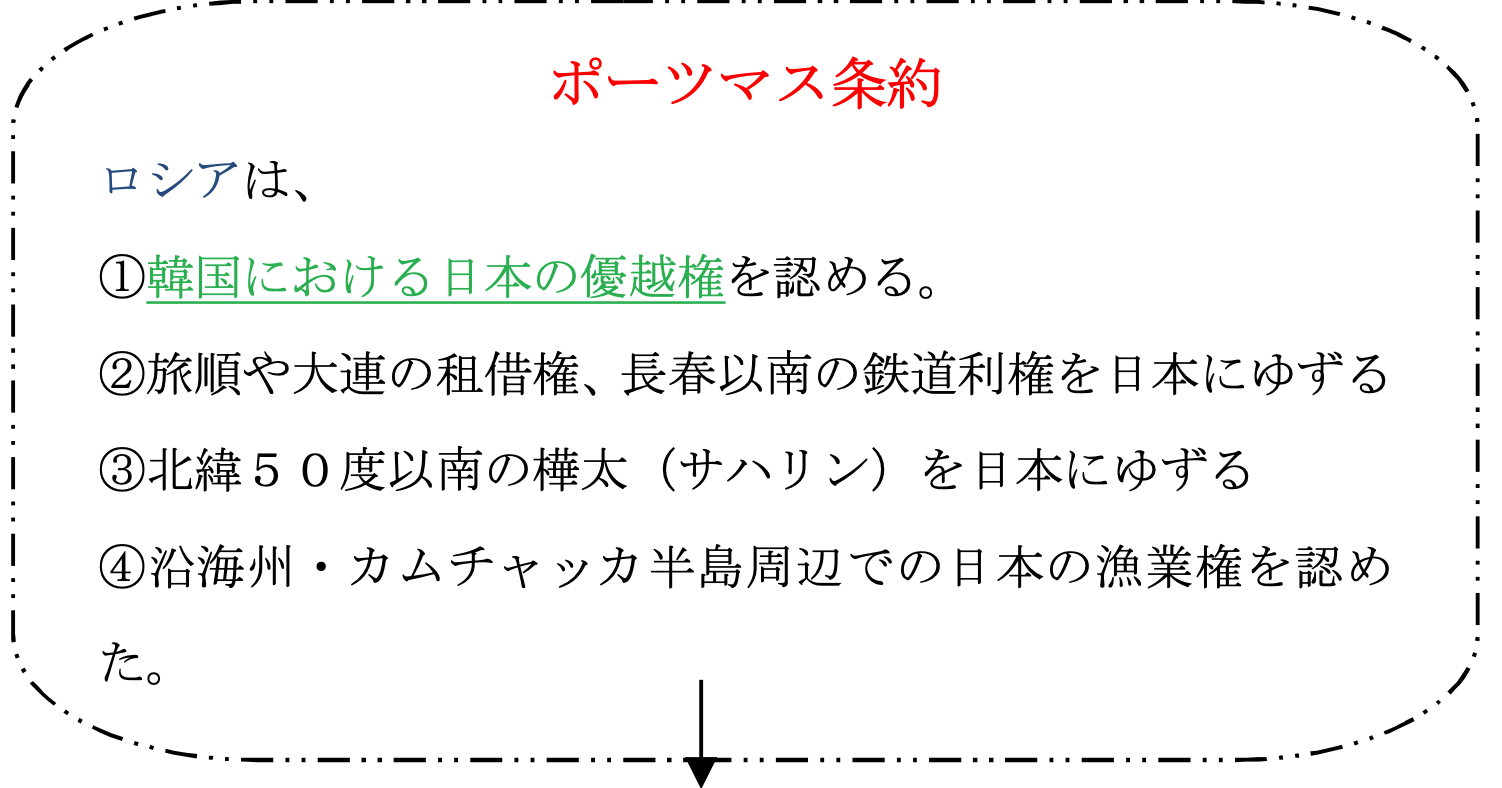

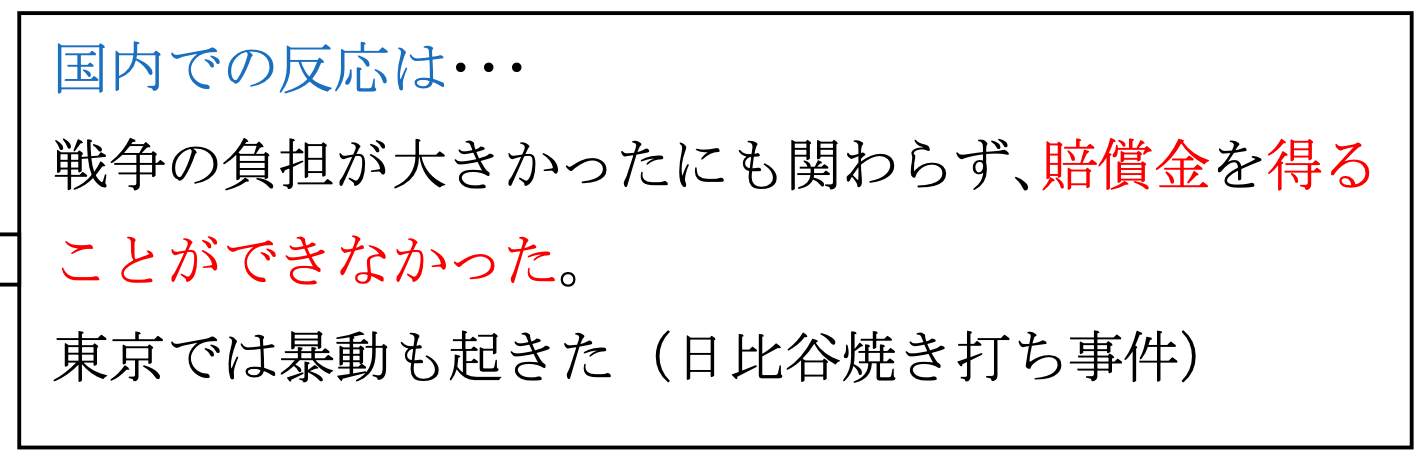

開戦直後、日本軍は大韓帝国の首都である漢城を軍事制圧し、韓国政府に迫って、韓国国内における軍事行動の自由とそれに対する韓国政府の協力、内政干渉を正当化する日韓議定書を調印した。またしても韓国を利用して戦争に勝利した日本は、1905年9月、ポーツマス条約によって、韓国における政治、軍事、経済上の「卓絶なる利益」を持つことをロシアに認めさせたのであった。

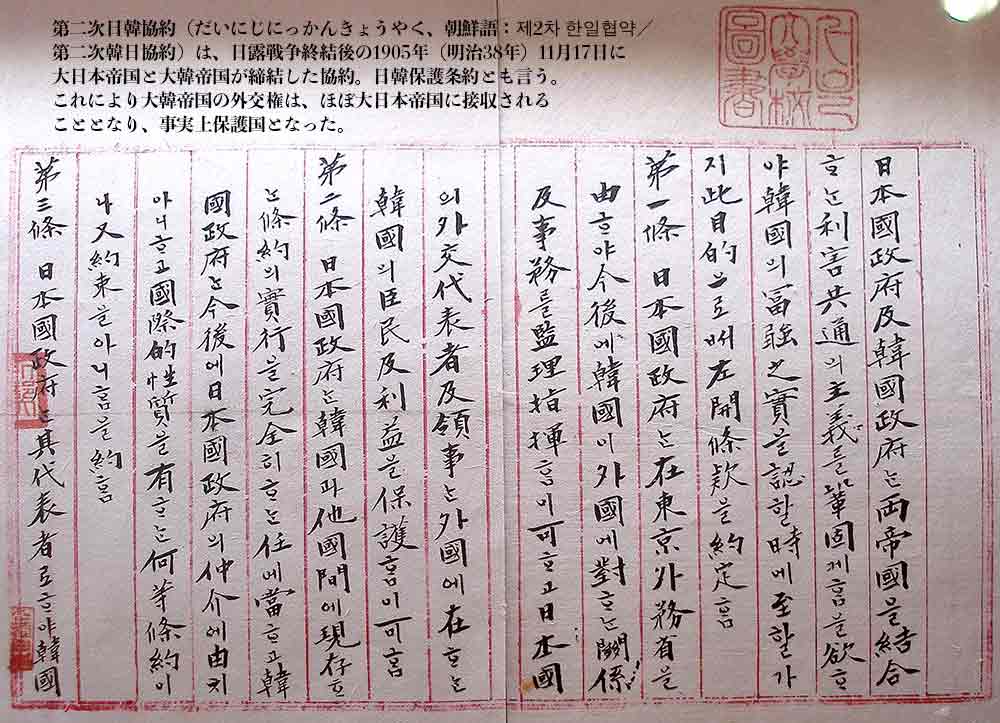

▶︎ 2. 韓 国 併 合

日露戦争中の1904年8月、すでに日本は第一次日韓協約を韓国政府に強い、財政、外交、警察などの分野に日本の推薦する顧問を雇傭させ、内政支配を強めていた。その上で日本は、日露戦争終結直後の1905年11月、第二次日韓協約(乙巳保護条約、乙巳動的)を韓国政府に強要した。日本の韓国駐劉軍が漢城に重点配備される中、韓国差遣特派大使として派遣された伊藤博文は、韓国駐在軍司令官長谷川好道とともに韓国政府の閣僚を軟禁した上で、協約への賛成を迫った。この協約によって、日本の天皇に直属する統監をトップとする統監府が、韓国の外交、内政運営にあたることが制度化され、韓国は日本の保護国に転落したのである。

この後、日本にとっての重要課題ととらえられたのは、「併合」に対して反対姿勢を堅持する高宗皇帝の退位と、日本の脅威となりうる韓国軍の解散であった。まず日本は、統監府に韓国政府の大臣を召集して重要法案・政策について審議させ、事実上の決定を行うことで韓国政府の偵儲化を進めていった。その上で1907年6月、第2回万国平和会議が開催されていたオランダのハーグに、韓国からの密使があらわれ、第二次日韓協約の不当性を訴えるという事件が起こると、統監伊藤博文はその責任を高宗皇帝に負わせ、高宗皇帝の拒否にも関わらず、純宗への譲位を強制的に実行した。その直後に調印されたのが、第三次日韓協約(丁未七条約)である。これによって、韓国政府の次官から実務官僚レベルにまで日本人が配置され、統監府の内政支配はより一層確固たるものとなった。さらにこの協約と同時に調印された不公表覚書によって、韓国軍隊の解散が現実となった。

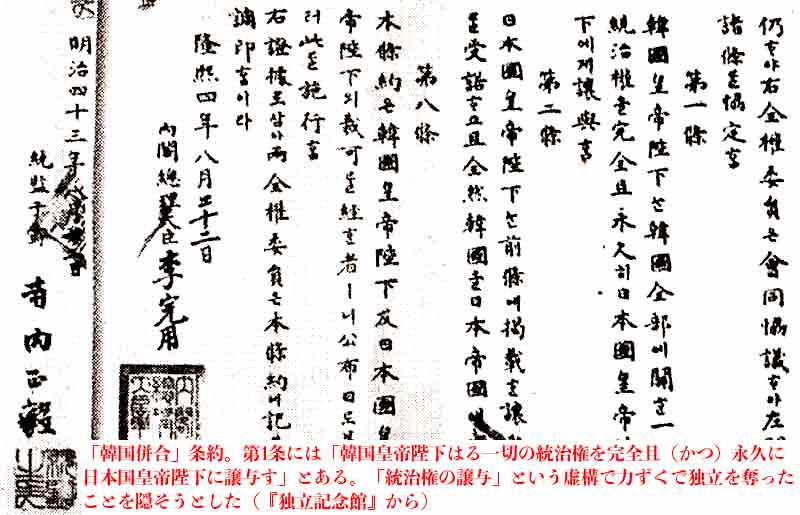

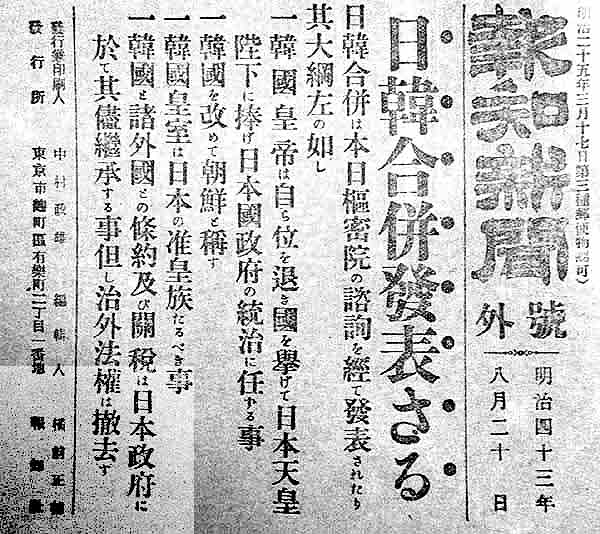

1909年7月、「韓国併合」を閣議決定した日本政府は、韓国政府の司法権、警察権を次々と奪い、準備を進めた。そしてついに1910年8月22日、韓国駐在軍の兵力が漢城に集結して厳戒態勢がしかれる中、第三代統監寺内正毅と李完用首相が、「韓国併合に関する条約」を調印するに至った。同条約は8月29日に公布され、大韓帝国は「朝鮮」と改められた。

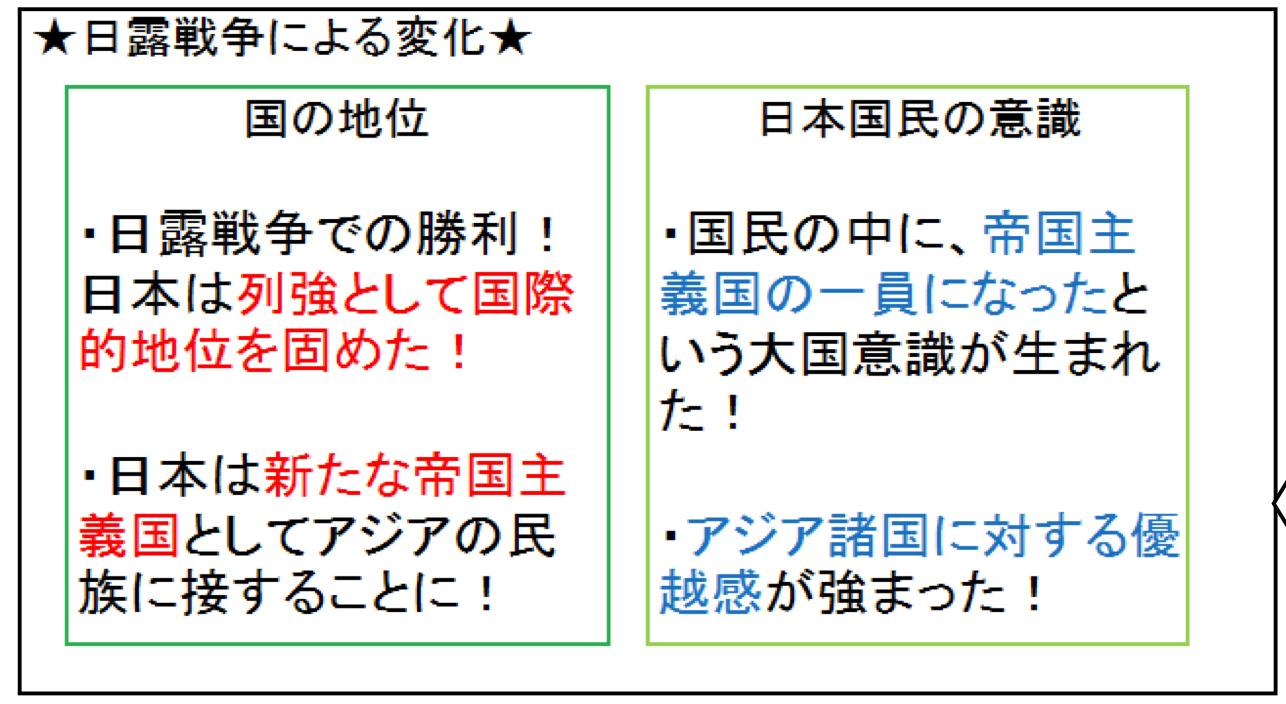

このように、「韓国併合」の過程は日本の一方的な侵略に他ならなかったが、当時の日本でその問題性に目を向けたのはごく少数であった。大多数の日本人は、植民地保有国である日本に大国としての自負心を持ち、各地で祝賀行事を挙行して、「併合」を喜び祝いあったのである。

▶︎ 3.韓国から見た「併合」

日本の侵略に対する朝鮮の反発と抵抗は、1882年の壬午軍乱時に日本公使館が襲撃されたことにもすでにあらわれており、甲午農民戦争においては「斥倭洋」のスローガンとして明確に打ち出されていたが、1895年に王后閏氏が日本の手によって殺害されるや、激しさを増した。初期義兵と呼ばれる武力蜂起が相次いだのである。主に衛正斥邪派の在地両班を指導層とした初期義兵は、農民のほか、各郡の警備兵である砲軍によって組織され、日本の商民・漁民や、日本の手先となった地方官等を攻撃するとともに、日本の軍用電信線を破壊し、日本軍守備隊と各地で交戦した。これに対し、政府軍と日本軍は鎮圧を強化し、一時は全国的に拡大した義兵の蜂起も、1896年末頃にほぼ停止した。

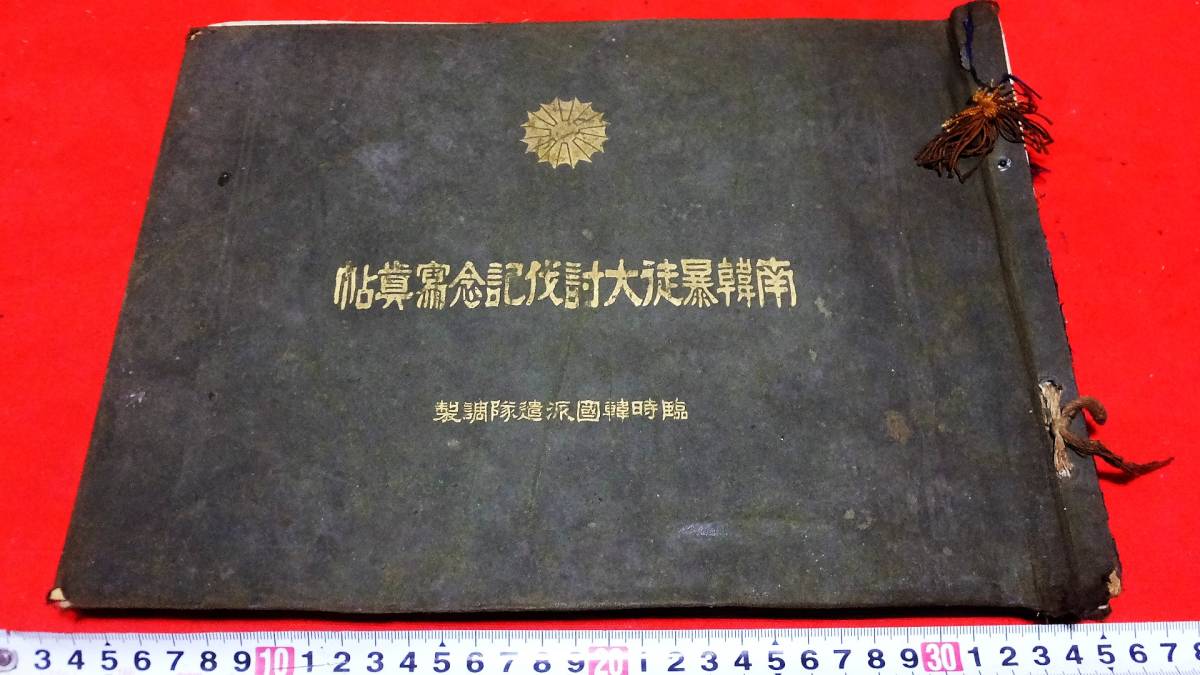

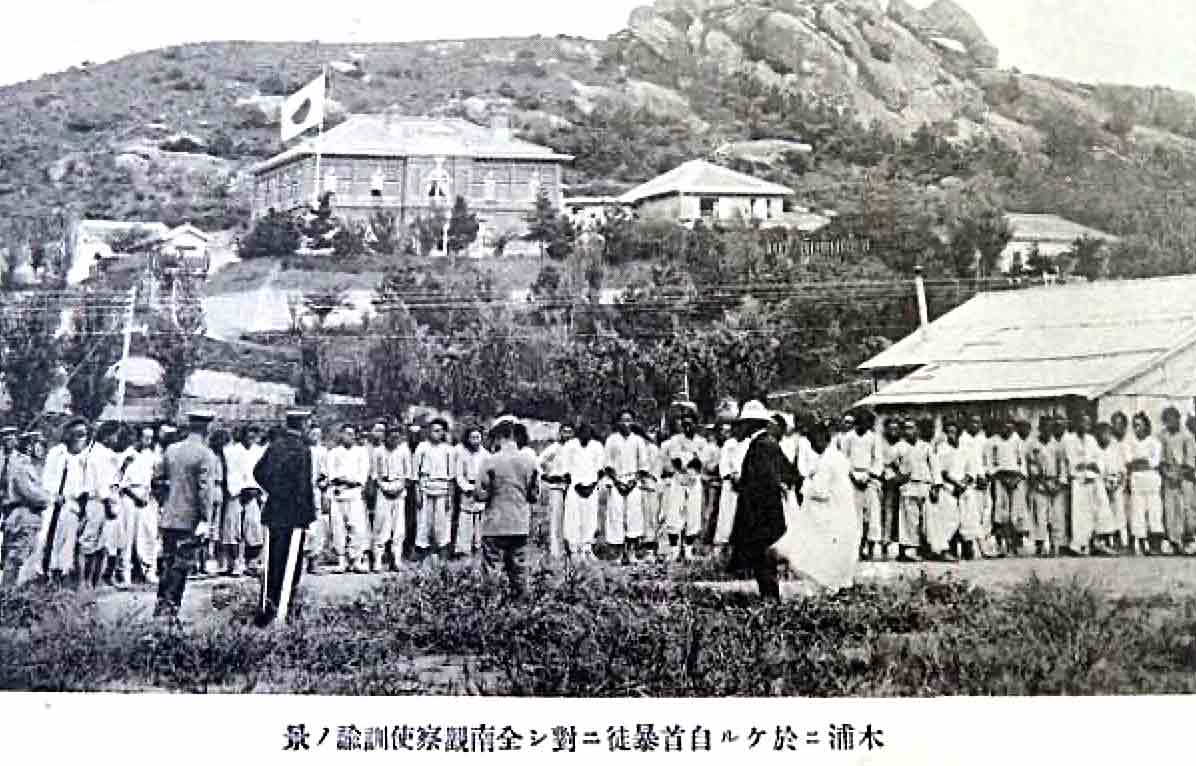

しかし、日露戦争に際して日本の侵略が強まると、1905年ごろから反日義兵が蜂起を重ね、再び全国的に拡大した。さらに1907年に韓国軍隊が解散させられると、解散軍人が義兵に加入し、軍事技術や武器の面で義兵の戦闘力が増大した。1909年に伊藤博文を暗殺した安重根も、義兵参謀中将であった。これに対して日本は、軍隊、憲兵、警察を増強し、大規模な兵力を投入して「南韓大討伐作戦」を行った。これによって全羅南北道の義兵は壊滅的な打撃を受け、その後の義兵蜂起は勢いを削がれていった。日本軍側の記録である『朝鮮暴徒討伐誌』によれば、1907年から1910年併合に至るまで、2,819回の交戦があり、14万名あまりの義兵が参戦し、17,688名が死亡したとされているが、交戦過程では多くの一般民衆が犠牲になっており、総死者数は15万名にのぼるという学説もある。

一方、国民の啓蒙、教育・実業の振興によって実力を養成し、国権回復をめざすことを目標とする愛国啓蒙運動も展開された。1906年に創立された大韓自強会など、様々な愛国啓蒙団体が結成され、演説会の開催、機関誌の発行、教育機関の設立などの活動を行った。これらの活動には各種の弾圧が加えられたが、運動は継続し、日本からの借款を返済するために幅広い層からの募金を集めるという国債報償運動のように、後の広範な民族運動に連なる動きも見られた。