法隆寺(焼損から再現まで)

■焼損から再現まで

▶朝日新聞が伝えた金堂壁画

昭和二十四年(一九四九)一月二十六日午前七時ごろ、現存する木造建築物では世界最古といわれる「法隆寺金堂」から出火(奈良県斑鳩町)。四壁十二面の国宝壁画は焼けてしまった。朝日新聞は出火の翌日の社説で、「経済の自立的再建が当面の最大課題であるが、文化のことは金が出来てからゆるゆるやるというのでは、ものになる日はついに来そうもない」と書き、二日後の二十八日のコラム「天声人語」では「法隆寺を焼くような国は文化国家とはいえない。

(略)昭和国民の二大失敗は、侵略我と金堂の焼失である」と惨事を評した。焼損から再現までの様子と文化財保護の重要性を伝えた就面を紹介する。

■全 焼

大寒を過ぎた斑鳩の里は、気温三度という寒い朝を迎えていた。当時、国宝である金堂や五重塔などの解体修理が行われていた法隆寺には、工事開始を告げるサイレンが毎日午前八時に鳴っでいた。しかし、その日、通常の時刻より昭和24年(1949)1月26日の朝発生した「法隆寺金堂全焼」を伝える朝日新聞の号外一時間ほど早くサイレンの音が聞こえたようで、法隆寺・佐伯定胤貫主は「普通の鳴らし方にも非常警報の鳴らし方に非ず」と日記に記したという。

法隆寺の火事を伝える一報は、奈良発の号外として「けさ法隆寺金堂全焼」の見出しで五行の記事を掲載した。

ショックを隠せず 「二十六日午前七時ごろ法隆寺金堂=奈良県斑鳩町=から出火、世界最古の木造建築物である同金堂をついに同人時全焼した」と記し、原因は「漏電説が有力」と報じた。

早版号外では、見出しが「法隆寺全焼」となっており、伽藍全体が焼けたともとれるものになっていたという(一九八九年五月二十二日付け、連載『金堂炎上4』)。翌二十七日には一面トップで、「法隆寺金堂炎上 国宝壁画大半失う」の大きな見出しとともに、十一段の記事となっている。

焼損した壁画に合掌する佐伯貫主を写したものが掲載されている。

催災当時八十三歳だった佐伯貫主は「なんとも申し訳ない」と語り、法隆寺国宝保存会顧問の伊東忠太氏は「困ったことになった。再生は望みなし」とショックの大きさを隠せなかったようだ。なお、佐伯貫主は出火の責任をとって、二日後に貫主辞任を表明(二十八日付け)。後任には間中定泉氏が就くことになる。

■模写中の出来事

法隆寺金堂壁画は世界に誇る壁画だった。仏像と同じく壁画に描かれた仏は信仰の対象でもあったが、古代美術として「インドのアジャンタ、あるいはペルシャの影響を受け(略)写実的なデッサンの確かなこと。構図の緊密なことなど美術的に見てもわが国が世界に誇り得る宗教画の最高傑作」と紹介している(二十七日付け)。

実はこの壁画は昭和十五年(一九四〇)から模写が行われていた。描かれた年代は七〜八世紀とされるが、剝落が進んでおり明治期から保護すべきだという声があがっていた。

大正期の法隆寺壁画保存方法調査委員会の設置などを経て、昭和九年(一九三四)に総工費百七十五万円、十〜十五年の修理期間をかけることを国が決め、文部省(当時)に法隆寺国宝保存事業部などを設置。寺に国宝保存工事事務所があった。これが昭和六十年(一九八五)まで続いた「昭和大修理」の始まりである。

解体修理は難問が多く、金堂や五重塔にかかる前に、比較的構造が簡単な食堂や東大門などから進められた。金堂壁画についでは現状記録という観点から写真撮影をし、壁画の模写をすることになっていた。

太平洋戦争が勃発する前年の昭和十五年(一九四〇)八月から二年の予定で始まったこの模写は、戦局の悪化や参加した画家たちが招集されたことなどもあって、十七年以降には自然休止してしまう。戦後の二十二年から模写が再開され、完成が急がれていたなかで、二十四年一月二十六日の火災の前日夕方まで作業が続けられていた。

■金堂と壁画復元への道

火災発生から二日後の二十八日には「壁画復元へ全力」という見出しともに「金堂再建運動も始る」という記事がでる。世界に誇る国宝壁画復元の機運は一気に盛り上がる。裏面では、「科学の権威を動員」という見出しで、「法隆寺金堂の炎上をきいて東西の学者が続々大和法隆寺にかけつける、なくなったものへの痛恨も大きいが、穴だらけの土塊となってしまった十二面の残部と焼残った黒焦げの大柱四十二本をもとでにあの金堂の雄姿が再建し得るかどうか、日本人のだれもが望むこの復元問題」とし、学者や知識層、関係者などの意見を紹介している。

▶法隆寺国宝保存事務所長大岡実博士

金堂の建物の復元は困難ではないが、壁画の復元は不可能だ、しかし救う可能性が少しでもあればとたぐ一すじの望みをつないでいる、そのためにはあらゆる自然科学陣を総動員し臨床診断または手術をと考えている、例えばセロファンのようなものか何か支えになるものをあてがって上からおさえることも壁画の脱落を防ぐのに役立たないだろうか、しかしそれとても有機、無機科学者の実地検討を終ってからのことです。

▶総司令部美術顧問 ジェームス・ブルーマー氏

この程度に消火できたのは成功だ、壁画についで何か必ず助言し得ると思う

▶美術史家春山武松氏

内陣の柱が一寸ばかり焼炭になっているから、いずれにせよ壁画は取りのけねばならぬだろう、そのあとはどうするか、昭和の新壁画も昔からの名を汚さぬほどのものとなれば描き手に困るのじゃないか、壁画の焼残った大部分と取り外してあったため助かった天人小壁や古材などもこれを機会に最も安全な博物館にでも納めたい、それも東京、奈良、京都、大阪のようなよい施設のあるところへ分散して、またあるかも知れない変事に備えたい、寺院側としてもこういうような状態になっでは壁画取り外しを承知してもらえるのじゃないかと思う

▶法隆寺国宝保存事務所主任技官浅野清氏

ずるずる論議を重ねて壁画の抜取りに反対して今日まで延びできたことが失敗の敗因だ、こゝで大反省が必要だ、今の状態の壁の上に色を塗ることは考えられない、金堂を建直し、白壁で代用するより打つ手はない、惜しいが仕方ない

▶東大第二工学部教授関野克氏

肝心の壁画は別としで、内側では電気設備と模写設備、天井が焼けただけだから、建物の被害は案外少い、たゞ柱は全部内側が八分ほどの深さに黒こげに酸化しているだけで中心部は大丈夫だが、再使用は不可能、現在の日本であの大きさのヒノキ材を得るのは困難だ、たとえ木があったとしても新木を製材してあの美しさに仕上げることは不可能、もう法隆寺の金堂はあの姿を消したのと同じで万事休する感じだ

こうして災禍から壁画復元の道はスタートした。

また、出火原因については、「原因調査の手段として初め失火、放火の二仮定説をたて取調べに当たった」という奈良地検の談話を紹介しっつ、「放火説は今のところ現場にもその他にもこれを肯定する根拠はない。自然失火説が有力になってくる」と報じている。そして二月二日付けで、「奈良地検が出火原因は電気座布団の過熱からと断定を下した」と掲載した。

また、出火原因については、「原因調査の手段として初め失火、放火の二仮定説をたて取調べに当たった」という奈良地検の談話を紹介しっつ、「放火説は今のところ現場にもその他にもこれを肯定する根拠はない。自然失火説が有力になってくる」と報じている。そして二月二日付けで、「奈良地検が出火原因は電気座布団の過熱からと断定を下した」と掲載した。

■復元への一歩

新材を補給することで金堂再建は決まった。焼損した金堂壁画の保存から再現への道のりを記事で追ってみる。

出火から四日目の二十九日付け紙面では「十二面とも抜取り 大宝蔵殿に保管・金堂壁画の対策決る」の見出しを掲載し、二十八日に行われた緊急対策協議会の結果を報じている。

その内容は、「壁全体に硬化法(アクリル樹脂注射と噴霧)を施して鋼鉄のフレームで締付けたうえ、ウィンチでつり上げ、レールにのせて十二面とも抜取る」「壁画は大宝蔵殿へ保管」など六つの決定項目を紹介している。なかでも「法隆寺壁画の全容は、たすかった天人小壁二十面と現状のまま残った壁画十二面と完成模写品とを後世に伝える」という意見に世界に誇る古美術再現の意欲を感じさせる。

▶貫主の反対

ところが、壁画抜き取りに強く反対した人がいた。辞任を表明しでいた法隆寺の佐伯貫主である。同じ二十九日の紙面に掲載された、「強く反対の意向を表明した」という貴主の談話は次のようなものだった。

「角をためて牛を殺すような従来のやり方には法隆寺一山こぞって反対する。学者達の徒らな(元文ママ)好奇心のため聖徳太子以来千三百年の血の流れた信仰の中心を台なしにしたではないか。これらはいわば生体解剖に等しい行いで、こんなものは本当の科学とはいえない」

とはいえ壁画再現は佐伯貫主にとっても拒みきれないものでもあったようで、昭和二十六年(一九五一)三月六日に金堂壁画の移動は開始された。

保存委員会メンバーの見守るなか、「佐伯貫主がチェーン・ワイヤーを引き (略)、けかけがえのない壁”は基盤上三〇㎝もつり上げられ」という記事を掲載(三月七日付け)。同時に木枠に入った壁画の移動法要も行われた。

なお壁画の模写は出火三日後の一月二十九日から、焼け残った金堂内で再開されている。

■仏画再び

焼損から十人年、金堂再建からも十三年後の昭和四十二年(一九六七)。元日の一面で、金堂壁画の再現が報じられた。白壁のままだった金堂に、現代技法を生かした仏画がよみがえることになった。

「法隆寺金堂の壁画を再現」「画壇の精鋭十四氏に委嘱」の見出しの囲み記事には金堂外観の全景と、画家で、再現プロジェクトの総監修者でもある安田靫彦(やすだ ゆきひこ)と前田青邨(まえだ せいそん)両氏の写真が掲載されている。

「焼失した大壁四面、小壁人面の計十二面の壁画は、いずれも特別の和紙に描かれ、約一年の予定で焼失直前の姿によみがえります。(略)日本民族の誇る文化財として、また伝統一千三百余年の信仰の対象として復活し、ながく後世に伝えられることになります」(一九六七年一月一日付け)

■精鋭画家十四人

委嘱された画家は、安田、前田氏のほかに、橋本明治、吉岡堅二、岩橋英遠、羽石光志、近藤千尋、守屋多々志、吉田善彦、野島青玄、稗田一穂、大山忠作、麻田鷹司、平山郁夫の計十四人。約半数は昭和十五年から行われた前回の壁画模写にも参加しでおり、平均年齢は五十八歳。ほかに助手が四十人と大所帯となった。

復元方法については「剥落模写といって、昭和二十四年当時の壁画の状態をそっくり復元しょうというもの。戦前に作った原寸大のコロタイプ版写真を紙に焼付け、壁画の焼け残った部分や前回の模写や原色版写真などをもとにして、彩色をほどこし、それを木のワクにはって壁にはめこむ」と紹介している(同日付け)。焼失当時から文化財保護を強く訴えてきた朝日新聞社が法隆寺壁画の再現を決めたのは昭和四一年(一九六六)。制作画家や方法、用紙、絵具などの検討を文化材保護委員会(現・文化庁)と繰り返し交渉し、「法隆寺金堂壁画再現委員会」を組織した。

再現の制作の基本方針は、総監修の安田画伯など関係者との協議の結果、「焼失前の壁画にないものは描き加えない」「壁画のよごれ、ひび割れ、剥落などもそのまま模写する」などを決め、模写は三月一日にスタートした。

模写開始から約四カ月たった六月二十七日には、明治と大正時代に行われた模写作品を見学する安田画伯たちの様子を紹介(東京本社版)。

「壁の粒子までひとつひとつ表現している前回模写の前では 『実物がなくなったいまではとてもこうはいかない。感じをつかみとって表現するまでだ』 と意欲をもやしたり、技術上の問題を交換したり(略)」

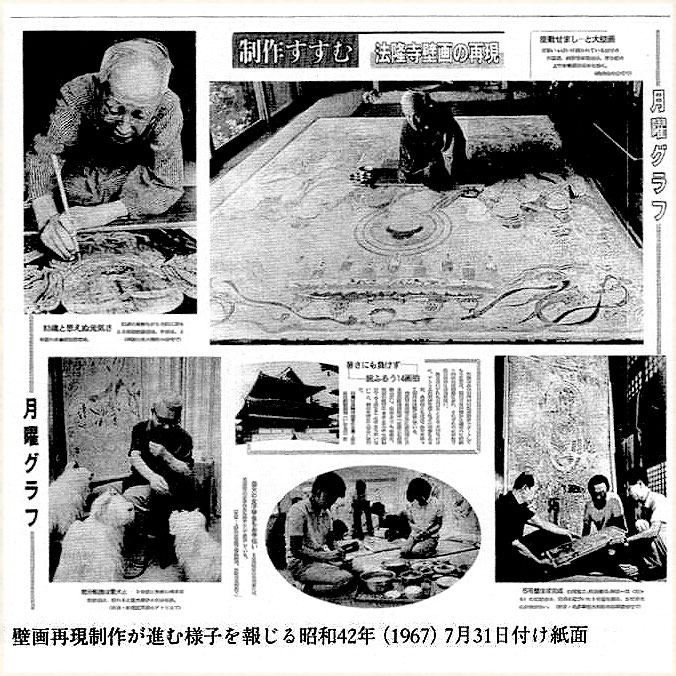

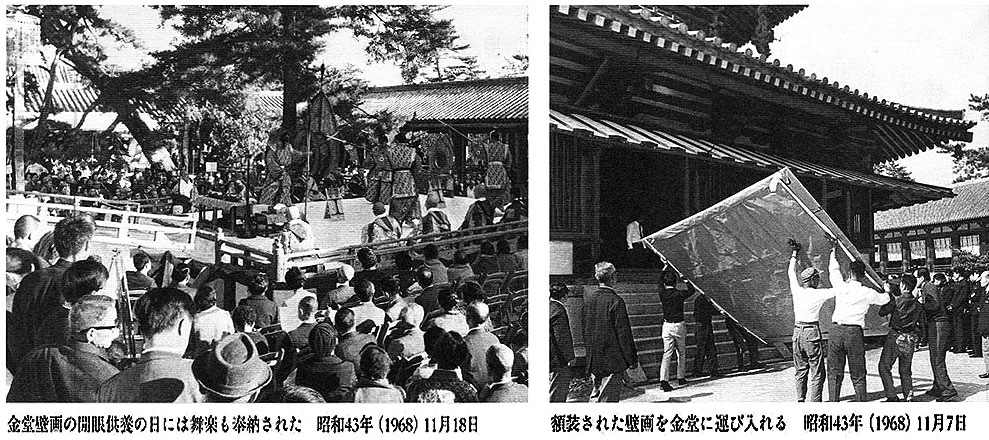

さらに、七月には「制作すすむ」と題し、暑さに負けず筆を運ぶ安田・前田・橋本・吉岡の各総監修者とともに、助手として参加している東京芸術大学の女子学生らも写真で掲載(一九六七年七月三十一日付け東京本社版)。

壁画が三メールを超える大作なので、アトリエの天井を抜いたなどの苦労話とともに、「各画伯ともほぼ下塗りを終え」と制作が順調にすすむ様子を紙面にしている。ちなみに制作は時には一日十五時間、休みも月に一回ということがあったという(一九六人年八月二十七日〜九月五日付け)。

■ほのかに浮かぶ十二面

再現開始一年後の昭和四三年(一九六八)に、十二面は完成。そしてその約半年後、壁画は額装され金堂に収められることになった。世界でも類を見ない再現壁画は、清浄を念じて香水をそそぐ「清水開眼」などが行われ、白鳳の姿が斑鳩の里に戻った。

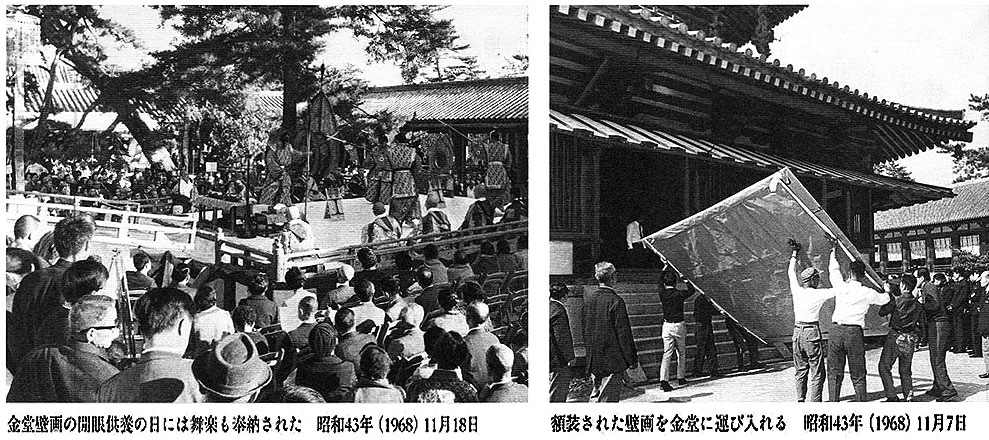

額装された壁画を金堂に運び入れる作業は、昭和四十三年(一九六八)十一月七日に始まった。

「絵具がはげ落ちないようにと、前日から、まずやわらかい白薄紙(和紙)につつみ、さらにハトロン紙、防水紙で包むほどの慎重さ。(略)

額装作業は、展覧会用のパネルから、再現した壁画をはずし、金堂の壁にはめ込む作業。(略)東京の額装制作専門会社の作業員五人が、小麦でつくった生ふのりでシワのいかないようにていねいに五日がかりではっていたもの。一号壁画などの大壁画はパネルを床に寝かせて、木の橋を渡しての大作業。のりの粘着力が十分ほどしかないので大壁画を一挙に張りつけなければならない難作業だった」と紹介した(十一月八日付け)。

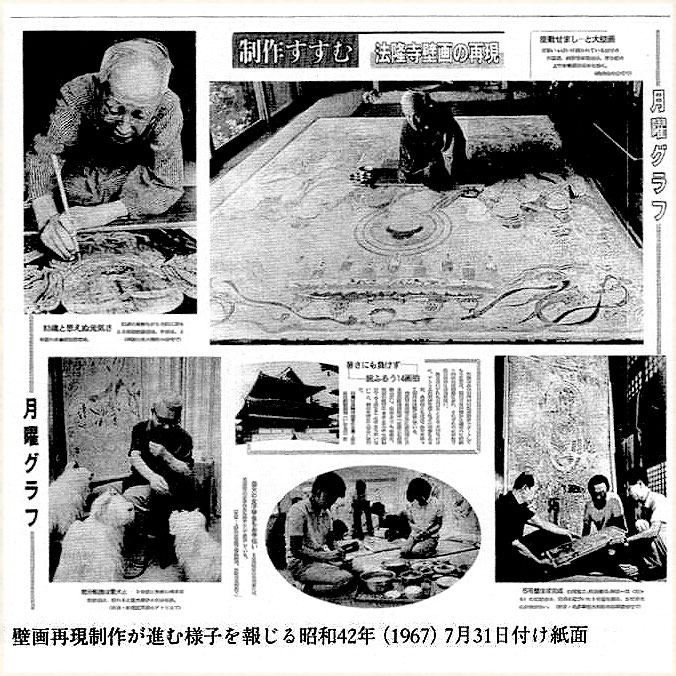

■快晴の開眼法要

開眼法要は同じ月の十八日に、金堂で行われている。 「快晴の十八日午後、金堂商人口前に特設された舞台を中心にした式場で荘厳に営まれた」と書き出された記事は、釈迦、阿弥陀、薬師、弥勒の浄土のお姿がほのかな日の光に浮かび上がった。」と再興なった金堂の様子を紹介。

また、法要については「儀式の開幕を告げる唄ではじまり、仏に花を供養する散華、舞楽など荘厳な儀式がつぎつぎ営まれた」とある。 その金堂焼失から二十二年たった昭和四六年(一九七一)には「天人小壁(飛天図)」の再現壁画など二十面も金堂に取り付けられ、一般に披露されることを紹介している(一九六九年三月七日付け奈良版)。

その金堂焼失から二十二年たった昭和四六年(一九七一)には「天人小壁(飛天図)」の再現壁画など二十面も金堂に取り付けられ、一般に披露されることを紹介している(一九六九年三月七日付け奈良版)。

(文責◎朝日新聞社大阪企画事業部、写真◎朝日新聞社)

●参考文献『回顧・金堂雁災』高田良信総監修 法隆寺一九九人年『法隆寺・金堂炎上』遠山彰 朝日新聞社一九八九年

●紹介紙面は断りがない限り大阪本社発行版です。

文化財保護法と防火デー 敗戦から四年目、復興を目指していた日本に衝撃を与えた法隆寺金堂の火災は、文化財保護法と文化財防火デーの制定のきっかけとなった。 文化財保護法は、昭和二十五年(一九五〇)五月三十日に制定され、日本における文化財を保存、活用し、国民の文化的向上を目的とする法律だ。 また出火した一月二十六日が「文化財防火デー」となったのは昭和三十年(一九五五)。防火デーは文化財保護意識のより徹底を図ることを意図し、法隆寺金堂の焼損した日であること、一〜二月が一年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることから定められた。

また、出火原因については、「原因調査の手段として初め失火、放火の二仮定説をたて取調べに当たった」という奈良地検の談話を紹介しっつ、「放火説は今のところ現場にもその他にもこれを肯定する根拠はない。自然失火説が有力になってくる」と報じている。そして二月二日付けで、「奈良地検が出火原因は電気座布団の過熱からと断定を下した」と掲載した。

また、出火原因については、「原因調査の手段として初め失火、放火の二仮定説をたて取調べに当たった」という奈良地検の談話を紹介しっつ、「放火説は今のところ現場にもその他にもこれを肯定する根拠はない。自然失火説が有力になってくる」と報じている。そして二月二日付けで、「奈良地検が出火原因は電気座布団の過熱からと断定を下した」と掲載した。