コンテンツへスキップ

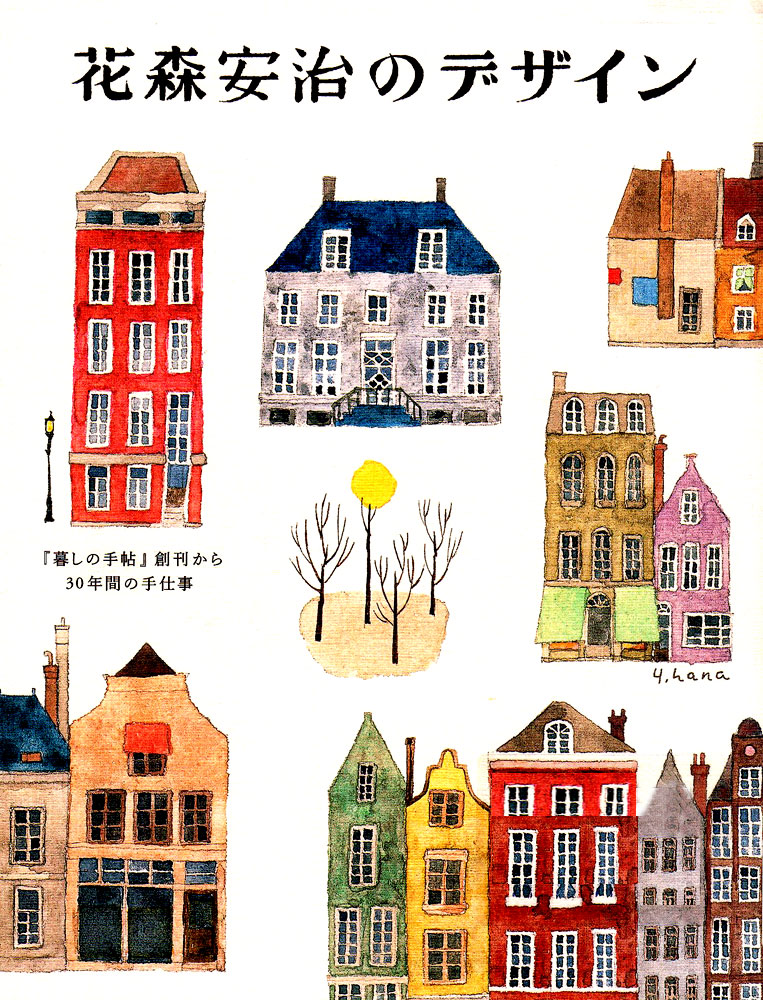

花森安治のデザイン

■はじめに

▶花森安治について

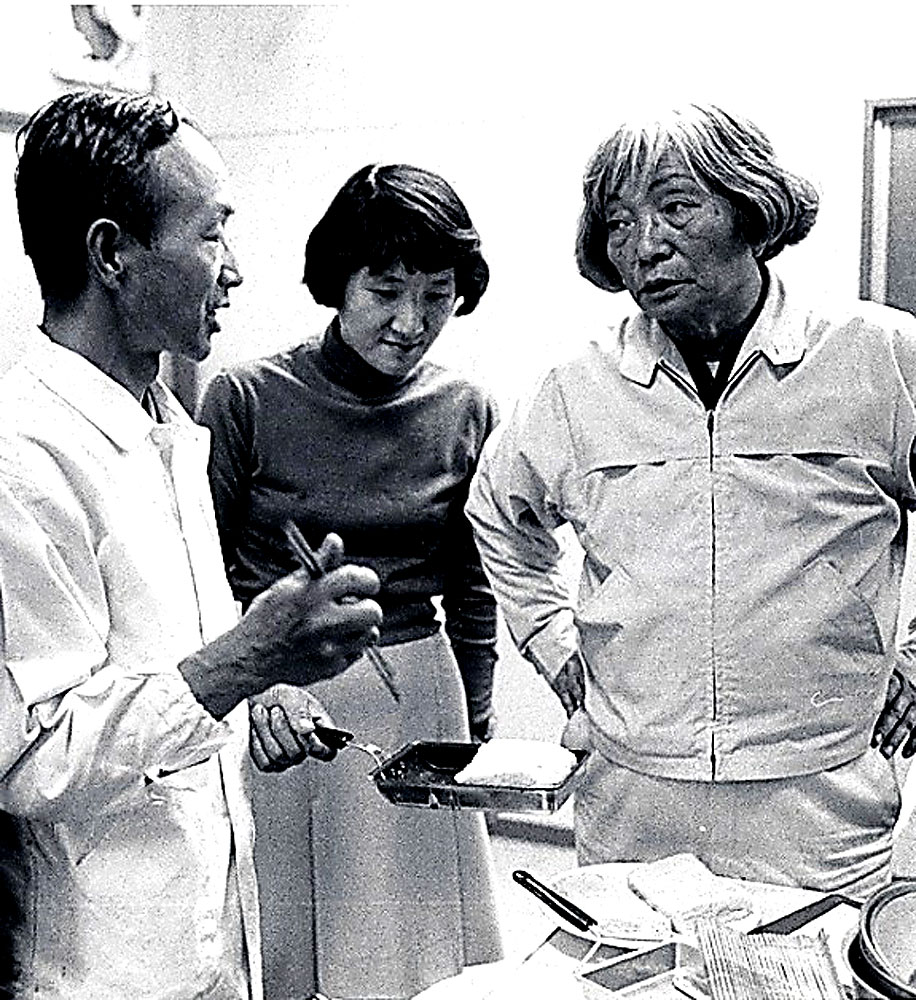

「花森さんはどんな人?」 暮しの手帖社の前身、衣裳研究所の頃から、大橋鎭子とともに、ずっと花森の傍らで編集の現場にいた大橋芳子は振り返る。「仕事ではとても厳しかったけれど、人間としての優しさにあふれていました」。

一緒に仕事をした編集部員たちは言う。「さまざまな才能を持った、真のジャーナリスト」と。幼少のころからの逸話やエピソードの数々が、それを物語る。執筆をはじめ、デザイン、広告、画業など、新聞や雑誌、ラジオなどのメディアで、その才能を発揮したが、後半生30年間に全力をふりしぼったのは、広告をとらない『暮しの手帖』という類のない雑誌の編集であった。

企業であれ政府であれ、誰にもおもねらず、それまで軽視されてきた暮しを「守るにたる」ものにすることを目指す、昭和という時代の「戦後」の初心をつらぬき通したひとであった。2011年10月25日は、生誕100年にあたる。その命をかけた仕事は、最後まで編集を続けた152冊の『暮しの手帖』のなかに、すべて残っている。

▶出生から中学時代

花森安治は、1911年10月25日、神戸で生まれた。六人きょうだいの長男。父、恒三郎は貿易商、母、よしのは小学校の教師だった。1924年、雪中尋常高等小学校を卒業、第三神戸中学校(神戸三中)に入学。父は宝塚の少女歌劇や映画によく連れていってくれた。父は仕事に成功したものの、株や相場に手を染め、財産を無くす。以降、母が、昼は薬局、荒物屋を営み、夜は和裁の内職をして家計を支えた。

小さいころからきかん坊で、物怖じしない性格だった。「花森はなんであんなに、ごんた(いたずらで手に負えぬ子どものこと)なのか」と小学校の教師に言われ、母は胸をいためた。絵の才能があった。宿題で電車の絵を描いた。あまりにも見事な出来で、教師は親が手伝ったのではないかと疑った。自分で描いたと主張すると、では、いま描いてみろという教師の前で、すらすらと描いてみせた。小学校三年からの同級生、作家の田宮虎彦は、「花森は、教室のうしろの黒板に、イソップ物語の教訓的な場面などをよく描いていた」と語っている。

神戸三中は、個性主義、自由主義を標模するが、生徒の映画館への出入りを禁じていた。父は「カツドゥ、見ちゃいかんのだろ」と聞いた。「そうらしい」と残念そうに答えると、映画好きだった父は、五十銭だけ小遣いを上乗せして、月1回に限るとの条件で、映画館行きを許した。このころ、フランス製のパテベビーというカメラで、自作自演の映画を作ったりした。

編集部でも、折りにふれて映画の話をした。「写真を撮る勉強になる、映画をよく見ろ」は口癖だった。編集部の何人かに「我等の生涯の最良の年」というアメリカ映画のあらすじを語ってくれたことがあった。後日、その映画を見た。いい映画だったが、話のほうがはるかに面白かった。理屈っぽい映画より、よく出来た娯楽作を誉めた。戦前の尾上松之助から国定忠治の話、洋画では「素晴らしきヒコーキ野郎」、「タワーリング・インフェルノ」などなど。編集部では、3時のお茶の時間に、みんなが集まる。花森のご機嫌な話が止まらなくなって、締め切りを気にする大橋がイライラすることもあった。

本誌の撮影時、花森は、ときにカメラの松本政利に向かって、「まっちゃん、おっちゃんで行こう」と叫ぶ。まっちゃんと呼ばれていた松本は、素早くカメラを低く構える。「おっちゃん」とは、低いアングルの多い映画を撮った映画監督、小津安二郎のことだった。 1929年、神戸三中を卒業するが、旧制高校の受験に失敗、浪人となる。いまは市立の中央図書館になっている大倉山図書館で勉強に励む。ここで、1913年に出版された平塚らいてうの処女評論集『円窓より』や、ペーペルの『婦人論』 など、婦人の地位や解放に閲した本を次々と読んだ。

▶旧制高校・大学時代

1930年、旧制松江高等学校に入学。その夏、母が亡くなる。編集部では、個人的な過去についてはほとんど話さなかったが、後に、朝日新聞への寄稿で母親について書いている。「母親はそのとき三十八歳で、ぼくは十九歳だった。ぼくの制服姿が珍しいのか、枕許に立たせて、あちらを向けの、こちらを向けの、と上から下まで眺めまわしてしみじみと、立派になったねえ、と言うから、あほくさ、とぼくが言った。あんた、将来どうするつもり、ときいた。新聞記者か編集者になるんや、といったら、ふうん、といったきりだった。それから数日のうちに、母親は死んだ」。好きな絵は描き続けていた。当時流行の抽象画を描き、個展も開いた。

1933年、22歳。東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。「帝国大学新聞」 の編集に参加。部員には、田宮虎彦、扇谷正造、杉浦明平、田所太郎らがいた。執筆依頼で、画家の佐野繁次郎と出会い、気に入られる。当時、伊東胡蝶園(後のパピリオ)の広告を作っていた佐野の仕事を、24歳のころから手伝う。

1935年、大学三年生のとき、松江の呉服問屋の娘、山内ももよと結婚。1937年、東京帝国大学を卒業。卒業論文は、カーライルの『衣裳哲学』 が動機となった 「社会学的美学の立場から見た衣粧」。「衣粧」は、花森の造語である。後に、スカートをはいている奇人と揶揄されることもあったが、一切、弁明はしなかった。編集部では、「君、なにを着たっていいんだよ、つまらない習慣や流行に左右されない美意識を持つことだ」 と語っている。

▶『暮しの手帖』創刊まで

東京帝国大母丁を卒業した1937年、4月にあおい長女、藍生が生まれる。この年、徴兵検査に合格、中国東北部(旧満州)に。1939年、戦地で結核になり帰国、和歌山の病院で療養生活。途中、立ち寄った大阪の心斎橋で、松前屋という塩昆布を作っている老舗から親身に世話をされた。以後ずっと、松前屋をひいきにする。花森は受けた恩を忘れることはなかった。

翌年、伊東胡蝶園に復職。この頃、親子三人は、川崎市井田に住む。藍生を近くの遊園地などに連れていく。藍生は、幼いころ、多摩川園でロバに乗せられて、恐くて泣いたことをはっきりと覚えている。藍生が中学生のころ、歴史上の人物について、ちょっとのつもりで聞いても、背景の事情など、何から何まで、基本的なところから詳しく教えてくれたという。

1941年、30歳。太平洋戦争が始まる。この頃、大学新聞の伝手で、大政翼賛会の宣伝部に勤める。翌年、宣伝部名義で宝塚歌劇のために脚本を書いた。 戦時中の有名な標語「欲しがりません 勝つまでは」「贅沢は敵だ」などの作者に擬せられたが、それについて一切、語ることはなかった。

.png)

1945年6月、大政翼賛会解散。8月、終戦。藍生の話によれば、戦後すぐ、朝日新聞社近くで、コーヒー店を開いていたという。田所太郎が編集長を務める日本読書新聞で編集を手伝い、カットなどを描く。このとき、田所の紹介で、編集室で働いていた大橋鎭子(しずこ)に出会う。

24歳の大橋は、女性の役に立つ雑誌を出版したいと田所に相談していた。大橋は花森に、10歳のとき結核で父を亡くし、母は女手ひとつで三人の娘を育てた。着物や指輪を売って自分たちを女学校へ行かせてくれた母を幸せにしたい。それには、人に使われていたのでは、どうにもならない:…・と、語った。花森は、「君は親孝行だねぇ」と感心し、「ぼくには、もうおふくろはいないから、君の親孝行を手伝ってあげよう」と賛同した。そして、「ひとつ約束をしてほしい。もう二度と、こんな恐ろしい戦争をしない世の中にするためのものを僕は作りたい。一人一人が自分の暮しを大切にしていたら、戦争にならなかったと思う」と語った。1946年、大橋鎮子らと銀座に衣裳研究所を設立。〜月、『スタイルブック』発行。その巻頭の文章にこう書いてある。

「まじめに自分の暮しを考えてみるひとなら、誰だって、もう少し愉しく、もう少し美しく暮したいと思うに違いありません。より良いもの、より美しいものを求めるための切ないほどの工夫、それを私たちは、正しい意味の、おしゃれだと言いたいのです」。これは、以後の『暮しの手帖』 に通じる、まさに宣言とも言える言葉である。

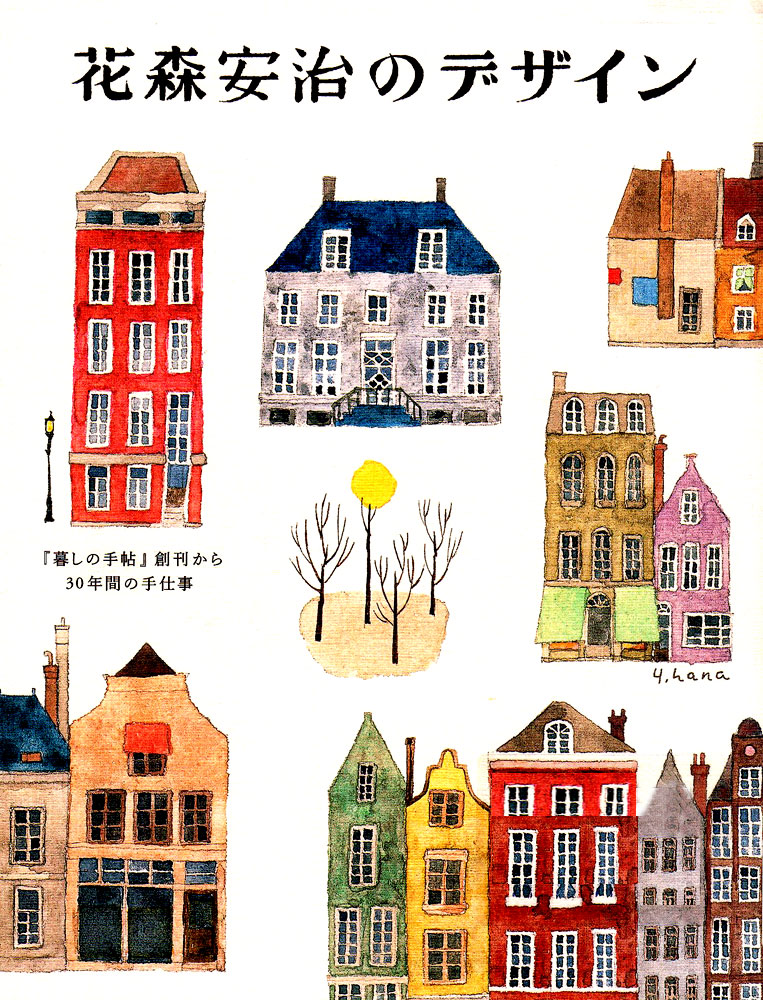

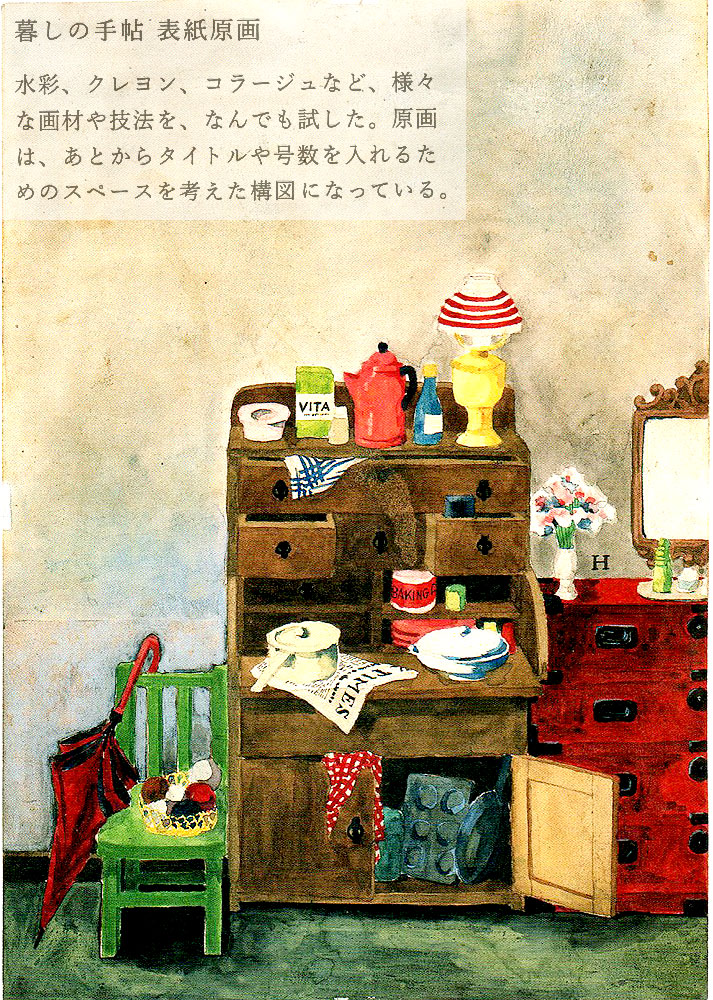

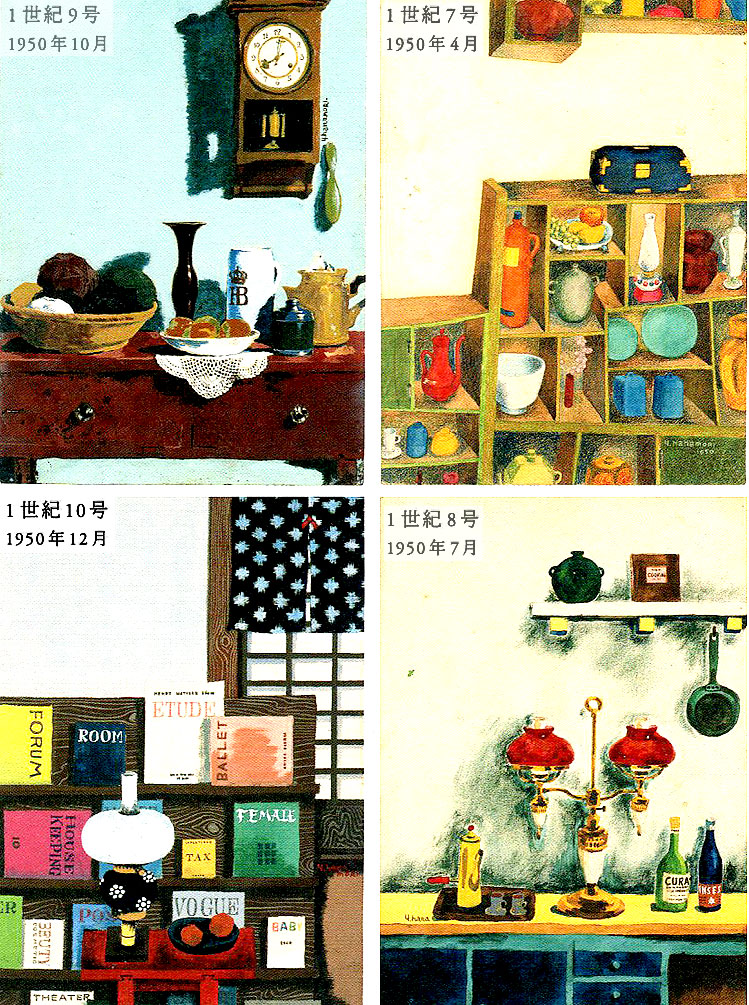

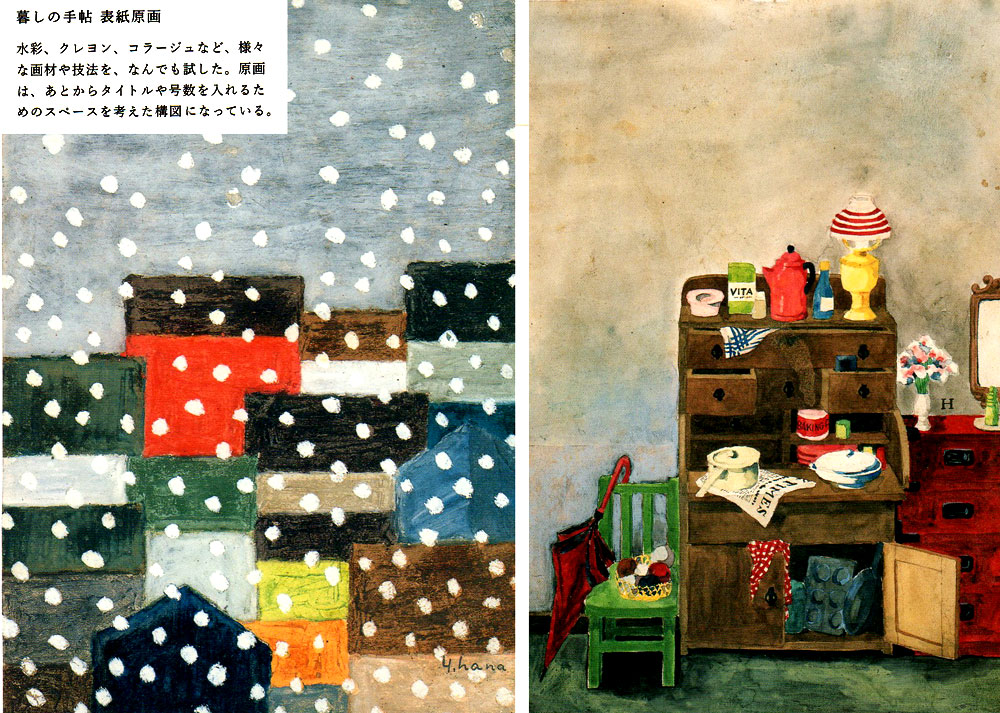

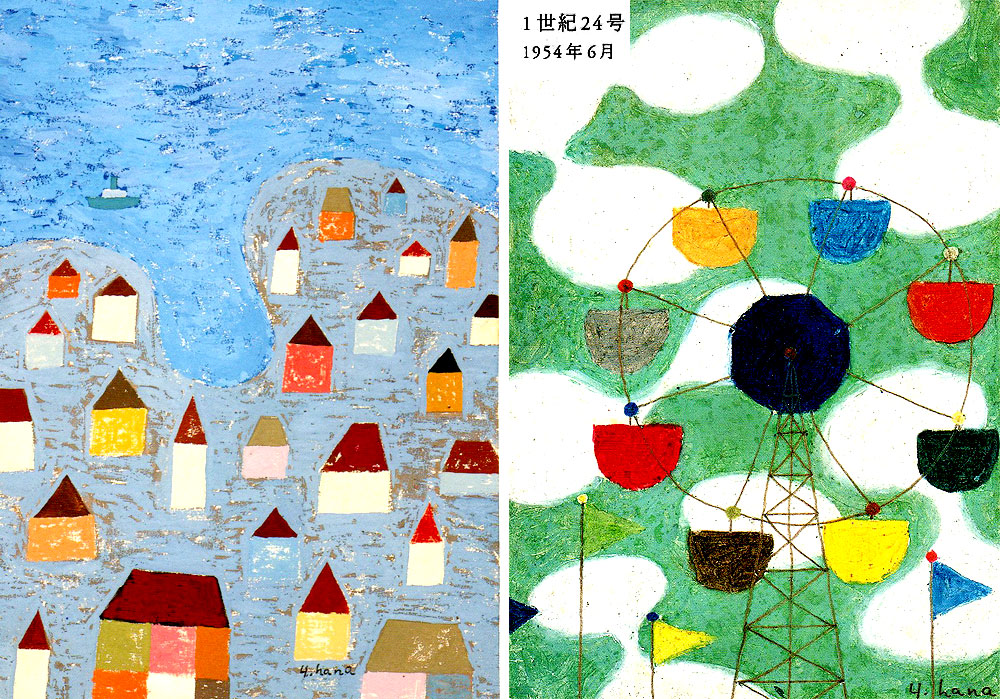

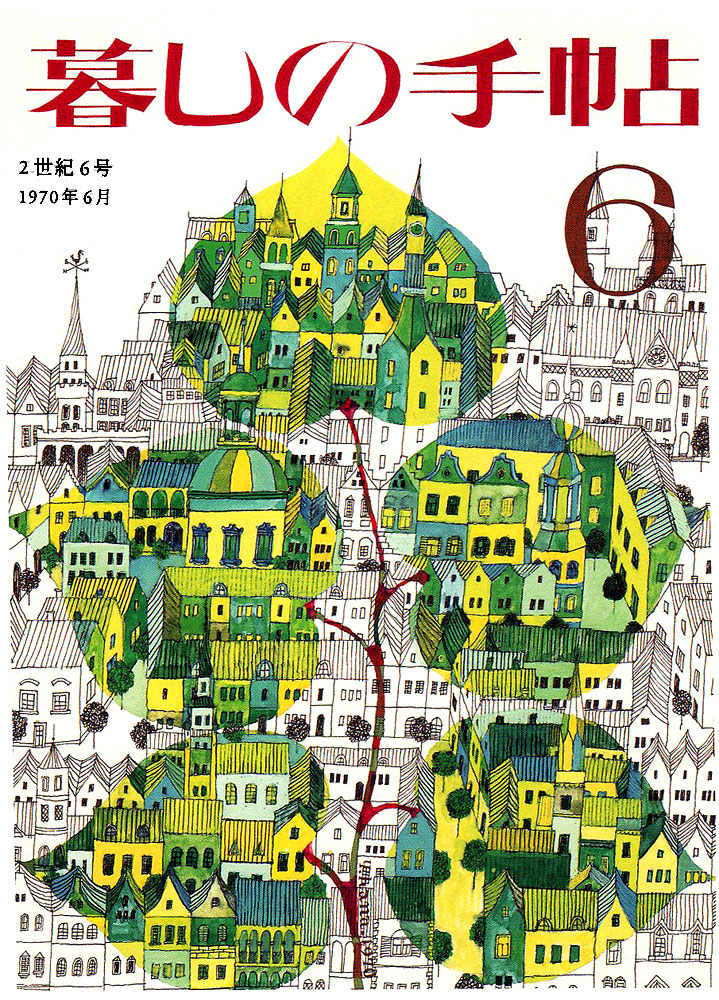

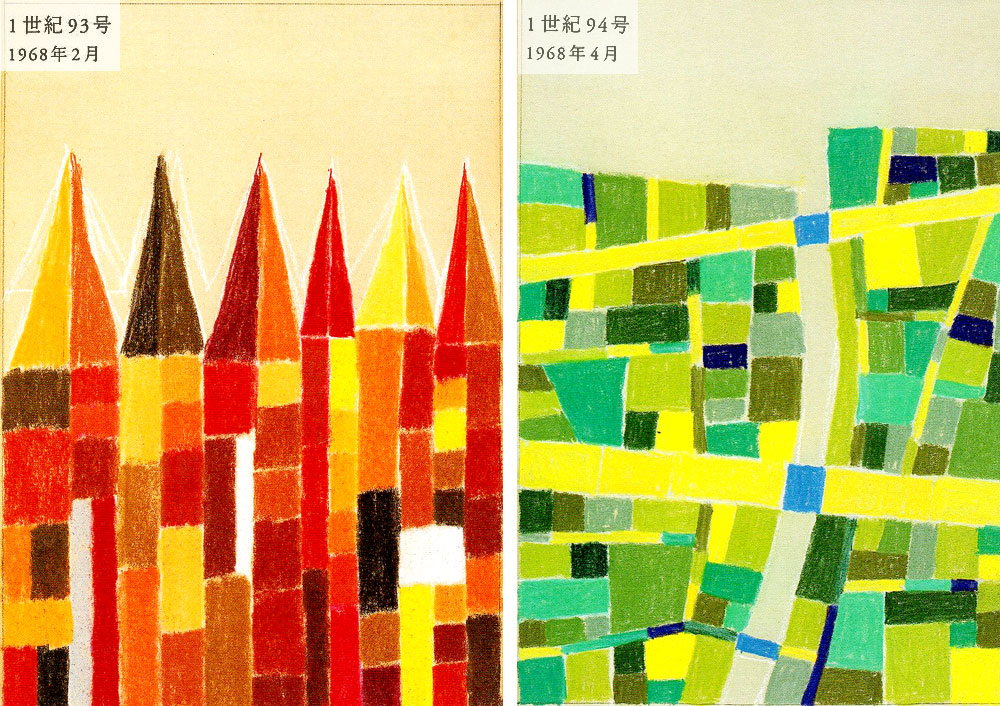

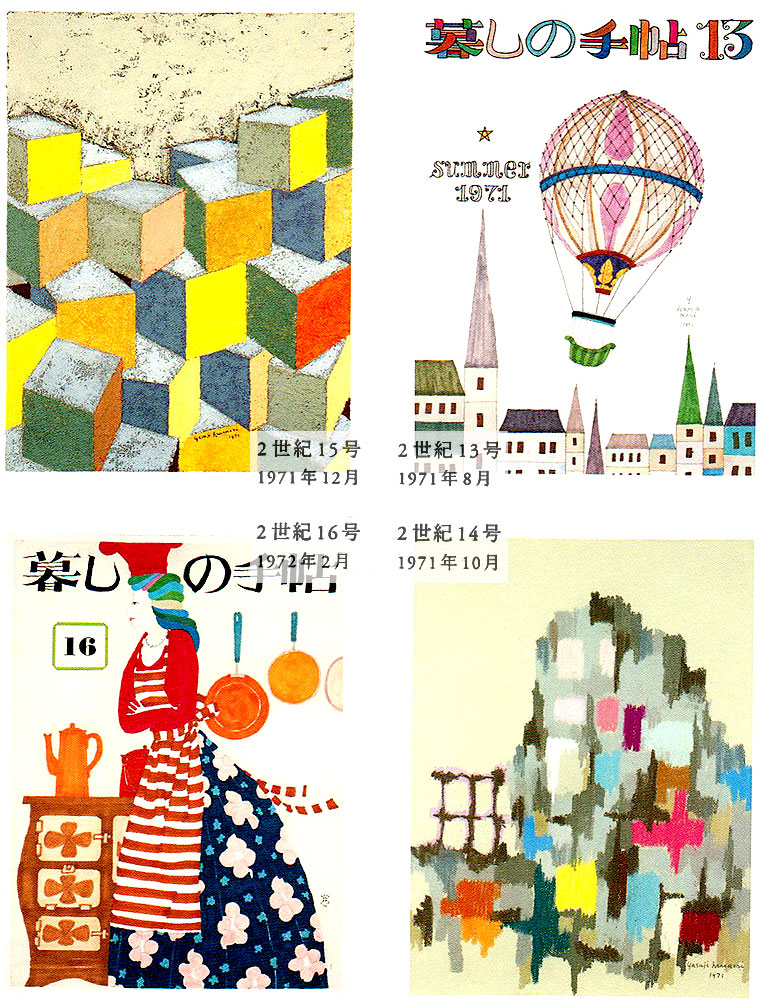

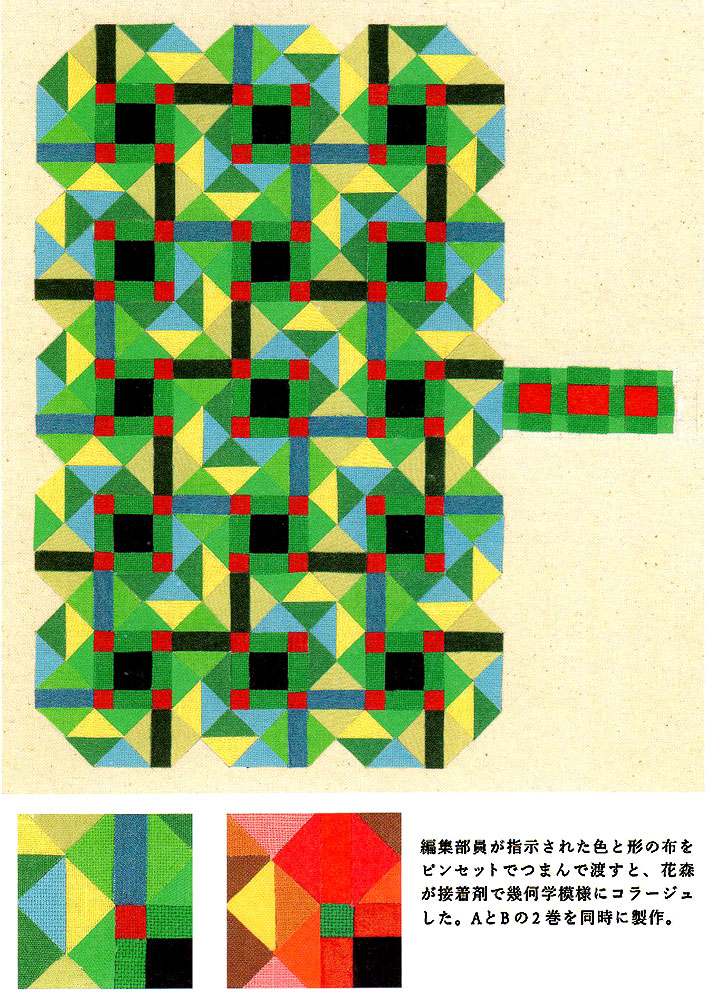

1948年9月、『美しい暮しの手帖』創刊。衣裳研究所から暮しの手帖社に社名を変更する。広告はとらない。言論の自由を守り、誌面の美しさを保つため、というのがその理由である。2号から年四回の季刊となった。 花森は原稿やカットは大きな編集室で描いていたが、表紙だけは、自筆の「立入禁」の札を貼った個室にこもりきりで措いた。未完成の絵には布をかけ、できあがるまで誰も見てはいけなかった。

▶『暮しの手帖』の快進撃

ひがしくにしけりこ 1949年、5号に東久邁成子の 「やりくりの記」を掲載。9号の「風俗の手帖」に、「みそ汁と内閣」を執筆。「一つの内閣を変えるよりも、一つの家のみそ汁の作り方を変えることの方が、ずっとむつかしいにちがいない」と書く。以来、あちこちで引用されることになるが、この言葉は編集部でも、よく口にしていた。1953年、港区東麻布に研究室を開設。22号から誌名を『暮しの手帖』に変更する。

1954年、26号、初めての商品テスト記事「ソックス」を掲載。 「部数が50万部になったら、テスト結果を公表しても、メーカーに影響を及ぼすだろう」との言葉を、後に編集部員は聞いている。

1957年、38号は部数50万を超える。 仕事に手をぬくことを知らない花森は、部員の書いた原稿にも厳しかった。何度書き直しても「これが日本語か」と突き返されたり、直された後、句読点しか残っていないこともあった。 それでも皆、花森について行った。彼の本気を感じとっていたからである。

1969年、取材先の京都で、心筋梗塞で倒れる。約2カ月間、京都の都ホテルに、原稿、写真、資料を持ちこんで、100号を完成させた。「編集者の手帖」 にはこうある。「一号から百号まで、どの号も、ぼく自身も取材し、写真をとり、原稿を書き、レイアウトをやり、カットを画き、校正をしてきたこと、それが編集者としてのぼくの、なによりの生き甲斐であり、よろこびであり、誇りである……ぼくは、死ぬ瞬間まで(編集者)でありたい、とねがっています。その瞬間まで、取材し写真をとり原稿を書き校正のペンで指を赤く汚している、現役の編集者でありたいのです」。

1971年10月、還暦の年に、『暮しの手帖』に執筆した記事を自選した『一美五厘の旗』を出版。翌年、朝日新聞に 「わが思索わが風土」を全ぅ回掲載、自らの思想の源を語る。「ぼくは編集者である。ぼくには一本のペンがある。ぼくは、デモにも加わらない。ぼくは座りこみもしない。ばくには一本のペンがある」。

▶晩年

1969年以来、心筋梗塞を抱えていたが、社員旅行には場所選びから参加した。休日には、編集部貞に声をかけ、遊園地や浅草など、写真の訓練も兼ねて、連れていく。服装を見て、いい色の組み合わせだと、誉める。休暇のおみやげに食べるものを買ってくると、「これはうまいな」 と誉める。ふだんの仕事では、怒ることが多かったが、思わぬときにほめられるから、それぞれに忘れられない思い出を残した。 1978年1月12日、25日発売の2世紀52号を校了した。いつもはほとんど休むことはなかったが、翌13日は、「疲れた」と休む。その深夜、14日午前1時半、心筋梗塞が再発した。享年六十六歳。

52号のコラム 「食前食後」に、無署名で 「早春と青春」を残している。「まだ風は肌をさし、道からは冷気がひしひしと立ち上る、あきらかに冬なのに、空気のどこかに、よくよく気をつけると、ほんのかすかな、甘い気配がふっとかすめるような、春は、待つこころにときめきがある。青春は、待たずにいきなりやってきて胸をしめつけ、わびしく苦しく、さわがしく、気がつけば、もう一気に過ぎ去っていて、遠ざかる年月の長さだけ、悔いと羨やみを残していく」。

Top