石川町出身の角田磐谷は昭和初期に帝展で活躍し、疎開を機に戦後は名勝・須賀川牡丹園近くにアトリエを構えて牡丹の写生に没頭した。《福島八景十勝》は1947(昭和22)年に地元新聞社が公募した県内観光名所の投票企画で選ばれた景勝地を描いたものである。なかには東日本大震災の津波被害によって景観の一変した浜通り地域の風景も含まれ、震災後これらの作品には記録画としての性格も付与されることとなった。

石川町出身の角田磐谷は昭和初期に帝展で活躍し、疎開を機に戦後は名勝・須賀川牡丹園近くにアトリエを構えて牡丹の写生に没頭した。《福島八景十勝》は1947(昭和22)年に地元新聞社が公募した県内観光名所の投票企画で選ばれた景勝地を描いたものである。なかには東日本大震災の津波被害によって景観の一変した浜通り地域の風景も含まれ、震災後これらの作品には記録画としての性格も付与されることとなった。

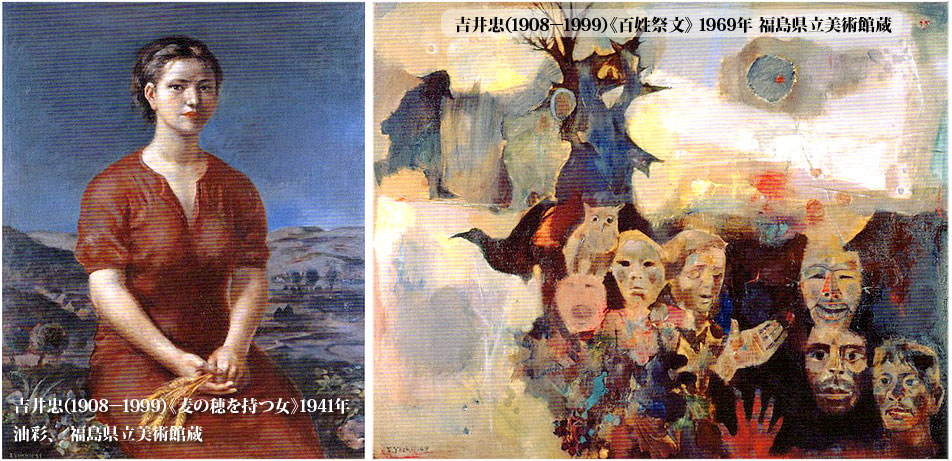

そして吉井に続く世代の洋画家たちは、県内各地を拠点に旺盛な活動を展開していく。いわき市の若松光一郎は「ユマニテ会」「いわき美術協会」を率いて郷土の画家たちを牽引した。1956(昭和31)年には佐藤忠良、朝倉摂ら在京美術家たちのスケッチ旅行のために常磐炭田を案内しても)る。《ズリ山雪景》のほか佐藤忠良《常磐の大工》はこの折りのスケッチをもとに生まれた作品である。岩手県陸前高田町に生まれた松田松雄も同じくいわき市で活動した。モノクロームで描出されたその象徴的な絵画世界は、2015年岩手県立美術館で開催された回顧展によりその全貌が明らかにされた。

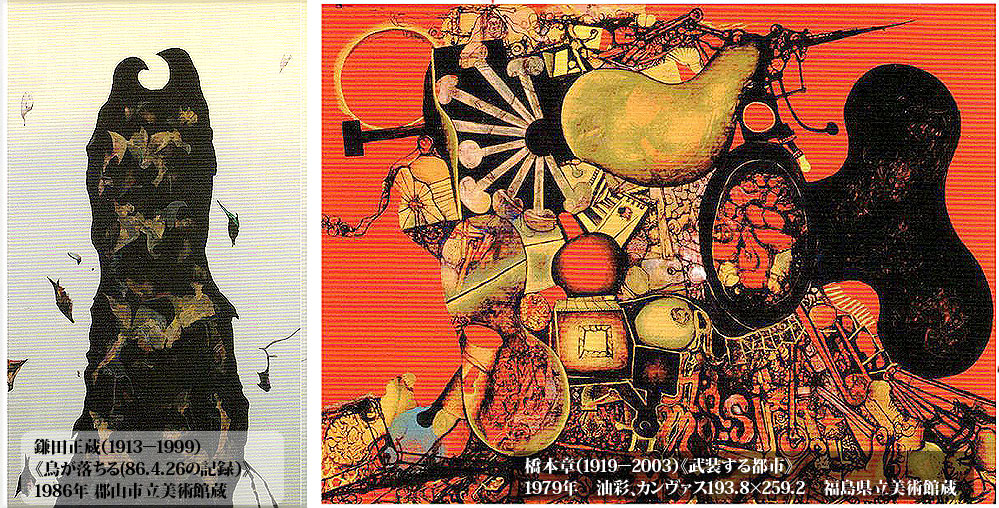

そして吉井に続く世代の洋画家たちは、県内各地を拠点に旺盛な活動を展開していく。いわき市の若松光一郎は「ユマニテ会」「いわき美術協会」を率いて郷土の画家たちを牽引した。1956(昭和31)年には佐藤忠良、朝倉摂ら在京美術家たちのスケッチ旅行のために常磐炭田を案内しても)る。《ズリ山雪景》のほか佐藤忠良《常磐の大工》はこの折りのスケッチをもとに生まれた作品である。岩手県陸前高田町に生まれた松田松雄も同じくいわき市で活動した。モノクロームで描出されたその象徴的な絵画世界は、2015年岩手県立美術館で開催された回顧展によりその全貌が明らかにされた。 郡山市で長く教鞭を執った鎌田正蔵は、杉全直らと前衛絵画グループ「貌」を結成するなど戦前期にはシュルレアリスムの画家として活動した。《鳥が落ちる≫は副題にチェルノブイリ原発事故発生の日付が添えられた、予言めいた作品である。伊達市を拠点にした三重県四日市市出身の橋本章は、「福島青年美術会」「新作家グループ」を率いた前衛画家である。橋本の創作活動の根幹には応召体験に基づく反骨とユーモアがあり、《武装する都市》に代表されるバイタリティあふれる世界を表出した。

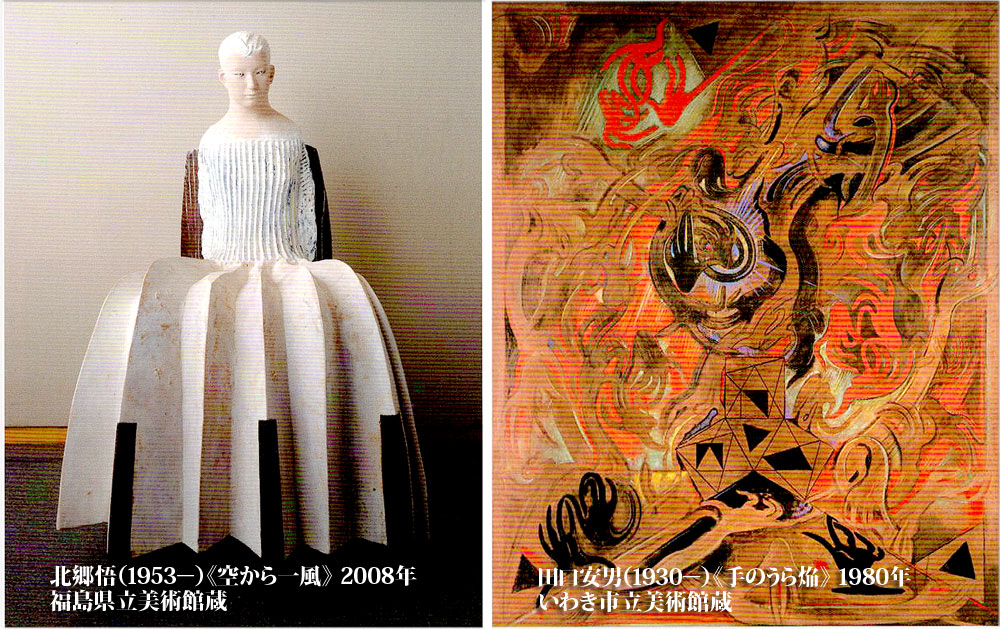

郡山市で長く教鞭を執った鎌田正蔵は、杉全直らと前衛絵画グループ「貌」を結成するなど戦前期にはシュルレアリスムの画家として活動した。《鳥が落ちる≫は副題にチェルノブイリ原発事故発生の日付が添えられた、予言めいた作品である。伊達市を拠点にした三重県四日市市出身の橋本章は、「福島青年美術会」「新作家グループ」を率いた前衛画家である。橋本の創作活動の根幹には応召体験に基づく反骨とユーモアがあり、《武装する都市》に代表されるバイタリティあふれる世界を表出した。 またいわき市出身の田口安男は、ローマでテンペラ技法を学び、わが国に黄金背景テンペラの技法を伝えた先駆者である。〈手〉の主題を自在に繰り広げる田口は、《手のうら焔》で手と焔が複雑に絡み合う呪術的ともいえる表現を切り拓いた。同じくいわき生まれの彫刻家・北郷悟は、テラコツタ技法による具象彫刻で知られる。《空から一風》では古典的な表情をたたえる人体と大きくデフォルメされた衣装が軽やかな対比を見せる。

またいわき市出身の田口安男は、ローマでテンペラ技法を学び、わが国に黄金背景テンペラの技法を伝えた先駆者である。〈手〉の主題を自在に繰り広げる田口は、《手のうら焔》で手と焔が複雑に絡み合う呪術的ともいえる表現を切り拓いた。同じくいわき生まれの彫刻家・北郷悟は、テラコツタ技法による具象彫刻で知られる。《空から一風》では古典的な表情をたたえる人体と大きくデフォルメされた衣装が軽やかな対比を見せる。 震災と、それに続く原発事故により甚大な被害を受けることとなった福島県。伊達市ゆかりの写真家・瀬戸正人が2013(平成25)年9月の個展で発表した《cesium−137Cs》連作は、見えない放射性物質を追って県内各地に取材した作品である。白黒で捉えられた水底の風景は異形ともいえる自然の表情を映して、震災後の風景をあぶり出丸震災から5年を経ても福島をめぐる状況は今なお混迷のさなかにある。美術家たちの営みもまた、迷いと戸惑いの途上にあるのだろうか。

震災と、それに続く原発事故により甚大な被害を受けることとなった福島県。伊達市ゆかりの写真家・瀬戸正人が2013(平成25)年9月の個展で発表した《cesium−137Cs》連作は、見えない放射性物質を追って県内各地に取材した作品である。白黒で捉えられた水底の風景は異形ともいえる自然の表情を映して、震災後の風景をあぶり出丸震災から5年を経ても福島をめぐる状況は今なお混迷のさなかにある。美術家たちの営みもまた、迷いと戸惑いの途上にあるのだろうか。