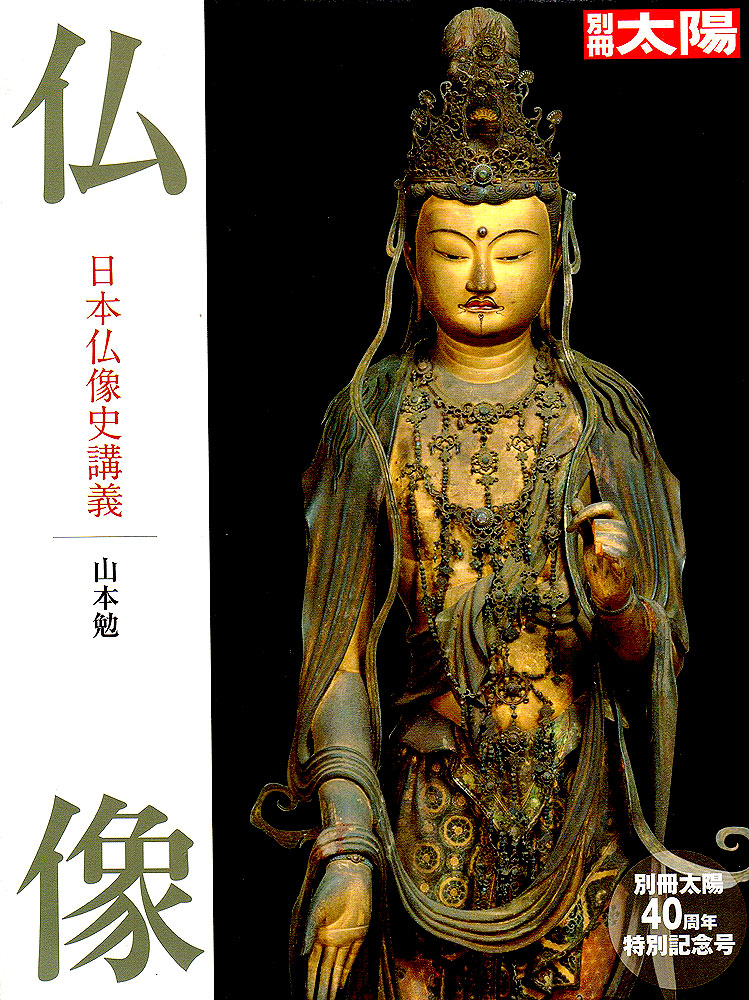

■平城京の寺と仏像

■平城京の寺と仏像

▶平城遷都と奈良時代・天平時代

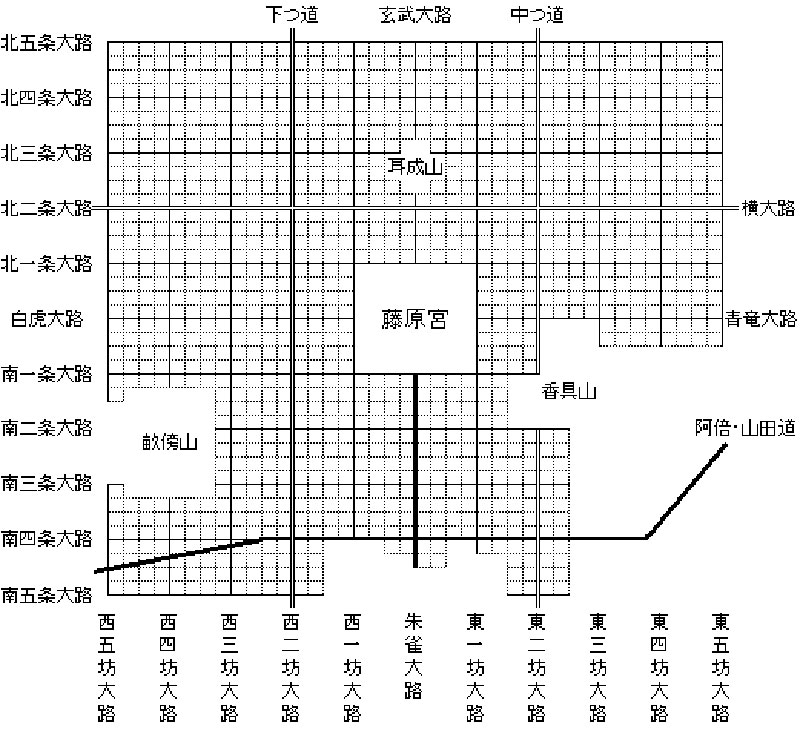

元明天皇の和銅三年(七一〇)、都は藤原京から平城京に移される。大宝元年(七〇一)の『大宝律令』制定にともなう新しい中央集権国家の中心にふさわしい、大規模で整備された都城が平城京であった。ここから長岡京に都の移される延暦三年(七八四)までが仏像の歴史の上での奈良時代である。美術史ではこれを天平時代と呼ぶ伝統があるが、天平は七二九〜七四九年の年号であり、天平感宝(かんぽう・七四九)、天平勝宝(しょうほう・七四九〜七五七)、天平宝字(ほうじ・七五七〜七六五)・天平神護(じんご・七六五〜七六七)をふくめても時代全体の呼称としては適当でないものの、はるかに高い空を思わせるその語感は、この時代の仏像の気分をよくあらわしている。よく親しまれた「天平仏」「天平彫刻」の呼称は今後も消えないだろう。

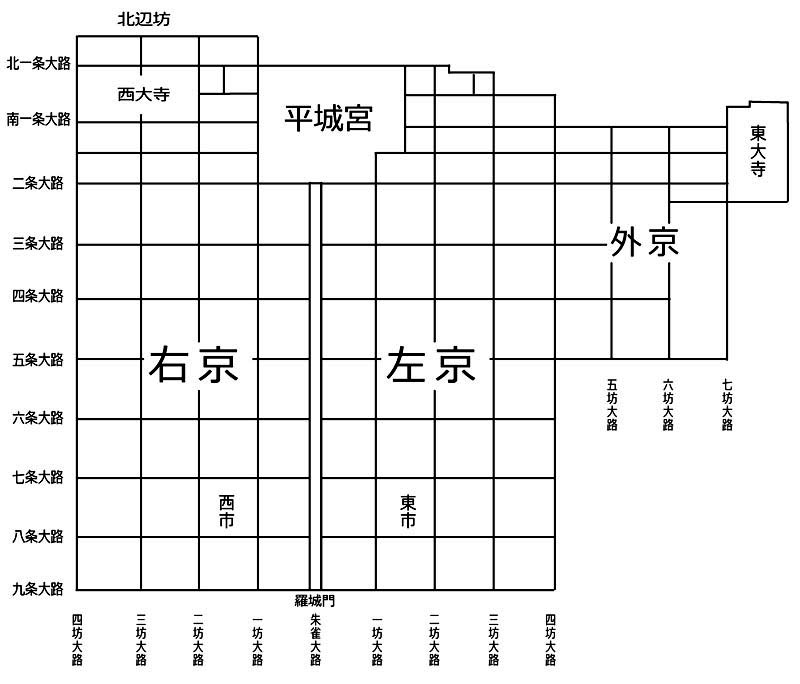

▶諸大寺の移建と南都七大寺

仏教はこの時代の律令国家体制の精神的支柱であり、寺院は都城の景観の重要な要素である。平城京には、旧都藤原京やこれに隣接していた飛鳥の地から大安寺(もと大官大寺)・薬師寺・元輿(がんこう)寺(もと飛鳥寺・法興寺)が相次で移された。また大化改新の功臣藤原鎌足の妻貴女王(かがみのおおきみ)が藤原氏の氏寺として山背国(やましろのくに)に建てやましなでらこうた山階(やましな)寺も飛鳥厩坂(うまさか)寺を経て新都に移り、輿福寺と称して官寺に列せられた。これらが四大寺であるが、やがて時代の半ばには東大寺、後半には西大寺が創建され、これらに斑鳩(いかるが)の法隆寺をくわえて南都七大寺と称する。平城京からは離れた法隆寺の代わりに、時代の後半に創建された唐招提寺を七大寺に入れることもあった。奈良時代の仏像の主たる展開の場はこうした寺院である。

▶唐の直接的な影響

天智天皇の代の派遣のあとしばらく途絶えていた遣唐使は、大宝二年(七〇二)に復活し、この時代には六度の派遣をみた。時代の前半は唐詩の時代区分にいう盛唐(七一二〜七六五)にあたる、唐文化のもっとも盛んな時期でもあり、遣唐使によって質量ともに豊富な文物が日本にもたらされた。仏教美術もその例外ではなく、朝鮮半島を通じて間接的に影響を受けていた飛鳥時代とは異なり、直接に、しかも時差をあまりおかずに、中国の技術や表現を受け入れた。巨視的にみれば終始東アジアの枠組みのなかで展開した日本の仏像の造形が、その中心である中国の水準にもっとも接近した時期であるということもできる。そしてそれはそのまま日本の仏像の古典になった。

■法隆寺の塑像

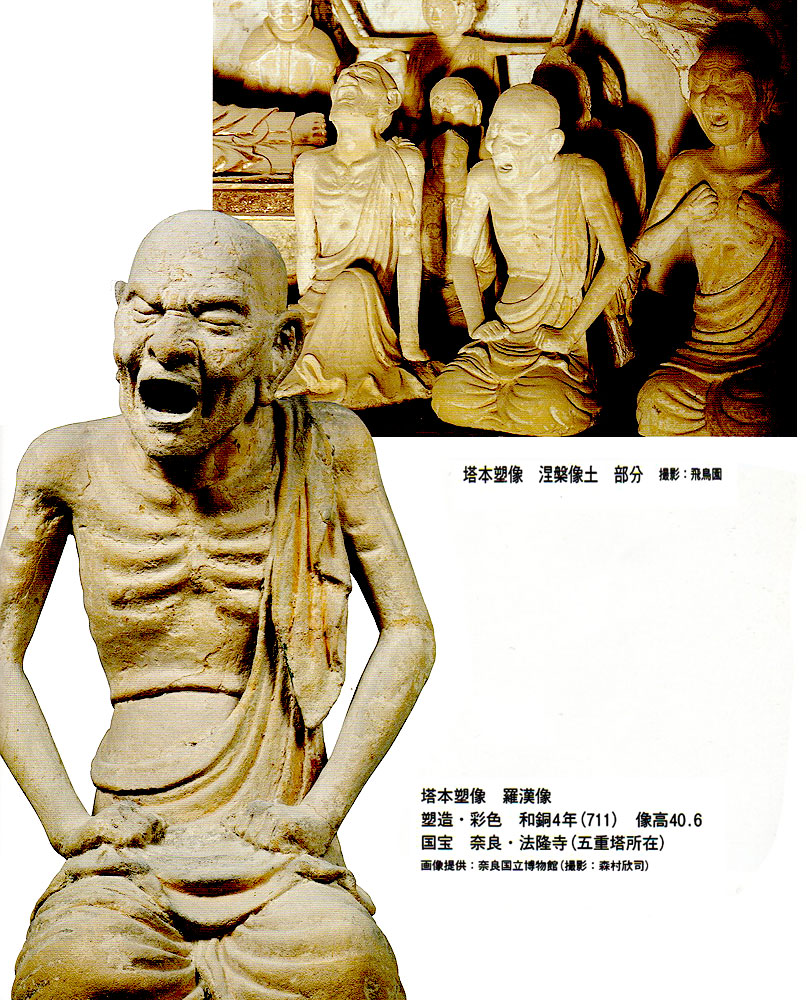

▶五重塔塔本塑像

この時代の劈頭(へきとう・まっさき)の仏像が、法隆寺五重塔塔本塑像(下図)である。やはり塑像である中門金剛力士立像(下図)とともに和銅四年(七一一)に造られたことが、『法隆寺伽藍縁起井流記資財帳』 からわかる。五重塔初層の須弥壇(しゅみだん)上に大きな山岳を塑造で築き、その四面に設けた窟内に、東面は維磨(ゆいま)・文殊の法論の、北面は涅槃、すわち釈迦が入滅した時の、西面は釈迦の遺骨を八カ国で分け合った時の、南面は弥勒仏の浄土の情景を、仏・菩薩・天や比丘形(びくぎょう)・俗形の人物などさまざまな姿の群像によってあらわすものである。それぞれを維磨詰(ゆいまきつ)像土・捏薬像土・分舎利(ぶんしゃり)像土・弥勤像土という。堂塔の内壁に塑土で山岳を築き、そこに塑像の群像を配して仏伝や経説の劇的な場面をあらわす「塑壁」の表現は、中国では南北朝時代に淵源がたどれ、隋・唐時代には多くの名作が伽藍を飾っていたというが、ほとんど現存せず、その影響下に生まれた法隆寺の群像は、塑壁の完好な遺例として東アジア美術の観点からも貴重である。

群像中には、古代インドの悪神を仏教にとりいれ護法神(ごほうしん)とした八部衆(はちぶしゅう)などの、あらたな尊像の姿もみられる。菩薩像は面長で体躯も細身であるが、その肉身にも着衣にも飛鳥時代の遺品にくらべ、自然な写実表現が進展している。涅槃像土の人物などでは、それぞれの悲嘆のさまをあらわすゆたかな表情や自由な身振りは新鮮である。塑像は飛鳥時代後期以降の遺品が知られ、他の材質に先駆けて唐風の影響がみられたが、ここには一段とすすんだ唐風の受容がみられる。この世紀の初めの遣唐使の再開にともない、塑像についてもあらたな情報がえられたのであろう。

▶中門二王像

なお五重塔塑像と同時に完成した中門金剛力士立像(上図)は、二像とも奈良時代の末頃に塑形しなおされ、さらに阿形は近世の漆喰が表層をおおい、畔形は体部の多くが室町時代に木彫で補作されているが、全体の動勢に富んだ姿に当初の面影をうかがうことはできる。守門の二王像はのちの時代に少なからぬ名品をみるが、その最古の遺品として貴重である。

■薬師寺金堂薬師三尊像と大金銅仏の系譜

▶金堂薬師三尊像

薬師寺金堂の本尊である薬師三尊像が日本の古代彫刻の最高峰に位置する作品であることは異論のないところであるが、藤原京薬師寺創建時の本尊が移座(いざ)したとする説と、平城移転後に新鋳されたとする説との論争があり、今も解決していない。前者であればその製作時代は飛鳥時代となり、後者であれば奈良時代ということになる。藤原京における創建時本尊の完成を史料のどの時点にもとめるかについても諸説があるが、これを薬師寺で無遮大会(むしゃだえ・男女・道俗・貴膿の区別なく布施を行大泉模な法会)の開かれた持統二年(じとう・六八八)以前とした場合、中尊薬師如来像と、同じ丈六像である天武十四年(六八五)開眼(かいげん)の山田寺像すなわち興福寺仏頭との作風の差はあまりに大きすぎる。鋳造技法の調査でも薬師如来像に格段に発展した技法がみられることが指摘されている。

現段階では、新鋳説をとり、薬師寺移転が 史料にみえる養老二年(七一八)頃の製作とするのが妥当であろう。その造形は五重塔塑像同様に、遣唐使再開後の最新の中国の影響を受けたものということになる。均整のとれたプロポーションや豊満な肉づけは堂々たる趣があり、脇侍像の、三曲法と呼ばれる頸(くび)と腰をひねる立ち姿にも隙がない。薬師如来像が堂に輪宝(りんぽう)、足裏に仏足文(ぶっそくぶん)をあらわすなど(下図)、仏像の真の姿にかかわる情報がいちじるしく増加していることも注目される。台座に中国起源の四神、西方起源の葡萄唐草・ロゼット文様、南方起源の崑崙奴(こんろんど)など、ゆたかな国際性をもつモチーフがそなえられているのもこの像の大きな特色であるが、そこに時代性をみることもできよう。

▶東院堂聖観音(しょうかんのん)像

薬師寺東院堂の聖観音菩薩立像は、技法・作風ともに金堂薬師三尊像と同じレベルに達した金銅仏である。薬師三尊像とともに議論されてきたが、薬師三尊像について新鋳説をとるとすれば、聖観音像もこの時期の作で、養老年中に元明太上天皇のために造営された東院堂の創建以来の本尊ということになるであろう。やはり豊満な体躯をもつものの、直立の姿勢を左右相称にあらわす謹直な正面観は、薬師三尊像とはやや印象が異なり、飛鳥時代の伝統を意識した気配もうかがえる。

薬師寺金堂薬師如来像 輪宝・仏足文 薬師寺金堂薬師如来像 台座[第二書]古臭の完正 妻血耽−替工全寺師薬

▶蟹満寺釈迦如来像

薬師寺像と同様の奈良時代の製作と考えられる丈六金銅仏の遺品に京都・蟹満寺釈迦如来坐像があり、大きさのみならず像容も近似するが、研究者の年代観は一定していない。近年の考古学的調査により七世紀末に創建された蟹満寺の本尊の位置(下図)を動いていないことが確かめられたが、それはかならずしも製作年代に直結せず、像については鋳造技法を中心とする調査により、興福寺仏頭よりははるかに発展した技法段階にあるとする所見もえられている。今後のこれらの総合的検討は薬師寺論争の帰趨にも影響をおよぽすだろう。

■興福寺西金堂の諸像

▶興福寺諸堂の造営

平城京に移った興福寺は以後、古代・中世を通じて重要な仏教美術展開の場となつた。ひとまず藤原不比等によって中金堂が建てられ、ついで養老五年(七二一)、前年に没した不比等のために北円堂が完成している。神亀三年(七二六)には不比等の娘宮子を母とし、やはり不比等の娘光明子を妻とする聖武天皇が東金堂を建て(上図右)、天平二年(七三〇)には光明皇后が五重塔(上図右)を建てた。天平六年には前年に没した、光明皇后の母橘三千代のために皇后が西金堂を建てた。藤原氏とそれに関係の深い天皇家によって興福寺伽藍は整備されるが、諸堂の造営のため造興福寺仏殿司が任命され、その組織の中に造仏所もあったのであろう。所属の工人によって当時最先端の仏像が造られ、安置されたはずである。

▶八部衆と十大弟子像

そのうち西金堂創建時に造られた群像の一部が残っている。西金堂には丈六釈迦三尊、羅漢十躯、羅瞑羅一姫、梵天・帝釈天、四天王、八部神王、獅子形二頭等が安置されたが、これらはすべて脱活乾漆造りの像だったようである。そのうち「羅漢十躯」「八部神王」が、現存する脱活乾漆造りの十大弟子立像、八部衆立像(下図)にあたる。「釈迦集会像」と称された西金堂の群像は、養老二年に唐から帰国した道慈(?〜七四四)が将来した『金光明最勝王経』の「夢見金鼓懺悔品(むけんこんくざんげぼん)」に説く懺悔の情景をあらわしていた。造像にも道慈がかかわっていたことが想像され、像の表現にも、この時期に唐からもたらされたあたらしい影響があったのだろう。これら西金堂諸像の製作を指揮した工人として仏師将軍万福が知られ、その名から百済系の帰化人であったと考えられている。

八部衆像は一軀が上半身のみとなっているが、八躯すべてが残っている。八部衆はすでに五重塔塔本塑像中にもみられたが、鬼神をおだやかな相であらわす表現は継承され、しかもより繊細な情感を表出している。奈良時代の仏像としておそらくもっとも人気を集め阿修羅は八部衆像の一躯である。三面六腎の異形は美しく自然にまとめられ、少年のような顔つきで眉をわずかにひそめた微妙な表情が鑑賞者の自由な想像を許すところに魅力があるのだろう。阿修羅以外の七躯は甲を着ける姿であるが、その甲の形式に日本的なアレンジが行われていることも指摘されている。

十大弟子像(上図)は完存するのは六体のみである。いずれも痩身の比丘形(びく・僧侶の姿)であるが、老・壮・若の年齢の別や各像の個性を、素描的ともいえるような簡潔な表現で巧みに造り分けている。姿も表情も五重塔塑像の同種の比丘像にくらべ、親しみやすさを増している。

なお、橘三千代の病平癒(病が治ること)祈願の由緒を伝える法隆寺西円堂の脱活乾漆造薬師如来坐像を八部衆・十大弟子像の周辺の作とみる説がある。従来は奈良時代後期の製作と考えられていたもので、なお検討を要するが、この新説にしたがえば、この薬師如来像によっていまは失われた西金堂創建時の釈迦三尊像の姿を想像することもできるかもしれない。

■法華堂の諸像と東大寺

▶法華堂

興福寺とならぶ平城京の代表的寺院である東大寺は、都の東端のいくつかの山林寺院を前身としているが、なかでも中核になったと考えられるのが金錘山房(こんしゅ・金錘寺)と福寿寺である。現在の法華堂すなわち羂索院は、おそらく金錘山房の中心堂宇で、『東大寺要録』は、その建立を天平五年(七三三)とし、このとき良弁(ろうべん・六八九〜七七三)が不空羂索観音像と執金剛神像を安置したとする。法華堂の建築は近年の年輪年代調査によりこれに近い年代に伐採された木が使われていることがわかり、かつて伝承のなかにあったこの年代が整合性をもつことが注目されている。法華堂の屋根は天平十二年から十五年の間に造営された恭仁宮(くにのみや)と同じ瓦をもって瓦葺きにされたことが明らかにされているが、恭仁京造営の頃、金錘山房が福寿寺と合併して金光明寺(こんこうみょうじ)が成立したらしい。

単二葦法寺大東

▶不空羂索観音像

法華堂本尊の脱活乾漆造不空羂索観音菩薩立像は、鹿皮の衣をまとう三日八臂(さんもくはっぴ・三つの目と八本の腕を持つ)の複雑な像容を破綻なくまとめ、不自然さを感じさせない。付属する光背が本来よりも低い位置にあるのは、当初に存在した別製の基部が何らかの事情で失われたためと考えられる。やや肥満した肉身やそれがまとう衣の起伏は写実性ゆたかに、しかもはなやかに表現され、同じ脱括乾漆像の興福寺八部衆・十大弟子像にくらべ、進展し、より充実した作風をみせる。製作年代は従来七四〇年代を考えるのが一般的であり、堂の建立年代確定を受けて、当初の別の本尊からある時期に交代したものとする説も提示されるにいたっていた。しかし不空羂索観音像が立つ八角二重基壇の材は、最近の年輪年代調査により堂に先立つ七二九年の年代が示され、それと像本体との関係も無視できない。奈良時代を代表する仏像をめぐる問題は、このように資料の増加とともにより複雑化し、今後の総合的検討が期待されている現状である。なお不空羂索観音という尊格は、原始的密教(雑部密教)に属する変化観音の一つで、法華堂像は初期の造像例であるが、天平十八年には興福寺講堂にも造られている(この像はのちに興福寺南円堂に移された)。

▶不空羂索観音をとりまく塑像

良弁安置像にあたる塑造執金剛神立像は本尊の後ろの厨子内に納められている。執金剛上神は金剛杵をとって仏法を守る神将で、これを二体に分けて守門神としたのが金剛力士(二王)である。また不空羂索観音像を安置する八角二重基壇の上には七カ所に八角台座の痕跡が最近みいだされ、それらは執金剛神像、法華堂で本尊の両脇に立っていた伝日光・月光菩薩立像(本来は梵天・帝釈天像)、さらにこれらと作風の通ずる寺内戒壇堂(かいだんどう)安置の四天王立像の台座痕跡であると考えられるにいたった。いずれも塑像であり、不空羂索観音像はかつて八角二重基壇上で、これらの塑像七躯にとり囲まれていたことになる。

これらの群像の典拠は『金光明最勝王経』の「如意宝珠品(にょいほうじゅぼん)」に求めることができる。不空羂索観音像に対応する充実した作風を示し、従来から同じ時期の製作と考えられてきたが、細部にわたる写実表現はより緻密で、戒壇堂四天王像の眼の形の二躯ずつの相違から、『金光明最勝王経』の「四天王護国品(してんのうごこくぼん)」に説く四天王の機能を読み解く指摘もある。ただし、執金剛神像と他の六躯とのあいだには着衣の文様の分析から年代の差をみる説もあり、七躯が一具とされた時期についても検討の余地があるようである。

なお、かつて法華堂に安置されていた塑造吉祥天・弁才天立像(上図)は、以上の塑像とは無関 係で、かつて一対の像として安置されていた吉祥堂から戒厳八年(九五四)に移入したものと考えられている。正倉院宝物中の、この弁才天像に属したらしい荘厳具に天平勝宝六年(七五四)の年紀があり、これが二像の製作年代の下限となる。

▶乾漆造りの諸像

法華堂内には本尊の左右に梵天・帝釈天立像(上図)が、前方左右に金剛力士立像が、四隅には四天王立像が安置されている。いずれも本尊の像高を上まわる脱括乾漆造りの巨像で、金剛力士像が二躯(上図)になってはいるが、前述のかつて本尊をとりまいた塑像群と同じ構成であり、金光明寺の規模の発展のなかで造りくわえられたとみられる。四天王像の柔軟な身のこなしや簡潔な甲の形式は戒壇堂四天王像(下図)と共通しており、やや大づかみな造形に印象の異なる点があるものの、これらもやはり七四〇年代の製作とみるのが一般的な見解であったが、塑像群と不空羂索観音像との関係の検討をふまえ、それらとの先後関係も再検討されることになるだろう。

▶他寺の塑像・乾漆像

法華堂諸像に前後する時期の塑像として、奈良・新薬師寺十二神将立像(上図)があげられる。うち一驅の台座に「天平」を繰り返す墨書があり、天平年間(七二九〜七四九)の製作とみられる。大づかみな造形や簡略な塑形に東大寺戒壇堂四天王像との相違があるが、それが作者の個性によるのか年代の差なのかなどが問題となる。新薬師寺は天平十九年(七四七)に光明皇后が聖武天皇の病気平癒を祈って建立した官寺であるが、十二神将像は近傍の岩淵寺から移されたものである。

脱括乾漆像の規準的作品はないが、大阪・葛井寺千手観音菩薩坐像(上図)は、法華堂の乾漆諸像と作風の共通がみられる。これを天平十二年藤原広嗣(ひろつぐ)の乱の鎮定のため国別に各一体の造立の詔(みことのり)が下された高七尺の観音像にあたるとする説がある。

▶大仏開眼

藤原広嗣の乱の直後から聖武天皇は平城京を放棄して、山背恭仁京、近江紫香楽(おうみしがらき)京、摂津難波京を彷徨(ほうこう・目あてもなく歩きまわること。さまようこと)していたが、この間の天平十五年(七四三)に聖武天皇は慮舎那仏造立の詔(みことのり)を発した。翌年には紫香楽(今の滋賀県甲賀市信楽)で始められたその工事は同十七年、天皇の平城京還幸とともに大和金光明寺に移され、十九年に鋳造が開始される。この頃から金光明寺は東大寺と呼ばれるようになる。

慮舎那仏像の開眼供養は、『日本書紀』にいう仏教公伝の年から二百年目にあたる天平勝宝四年(七五二)であった。ここにそれまで日本が受容してきた仏像の情報が集大成され、仏像の古典が完成したはずである。慮舎那仏とは『華厳経』に説く、あらゆる仏を包括する力をもつ存在であるが、東大寺像はこの経とそれを継承する『梵綱経(ぼんもうきょう)』の両者の世界観を融合して典拠としたことが説かれている。

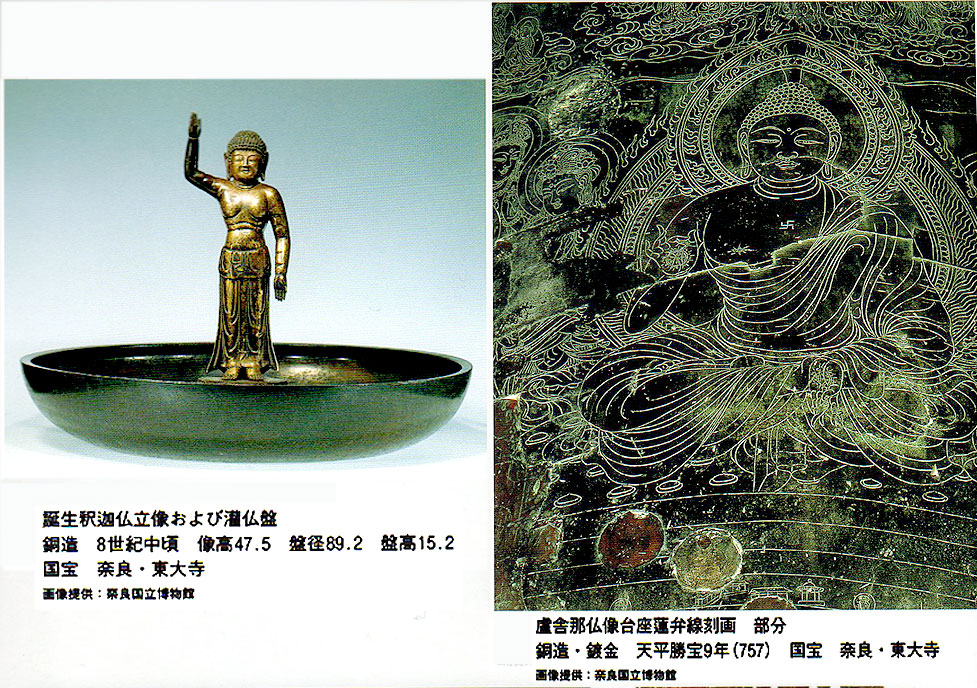

これが現存する東大寺大仏であるが、数次に わたる兵火に焼けて遣り直され、本体では当初の造形は腹部以下の一部にしかうかがえない。ただし、台座は本体との先後関係について議論があるものの奈良時代の造形を残す。蓮弁の線刻蓮華蔵世界図は天平勝宝八年から翌年にかけて刻入されたもので、大仏の世界観とともに奈良時代最盛期の仏菩薩の姿をよくあらわしている。

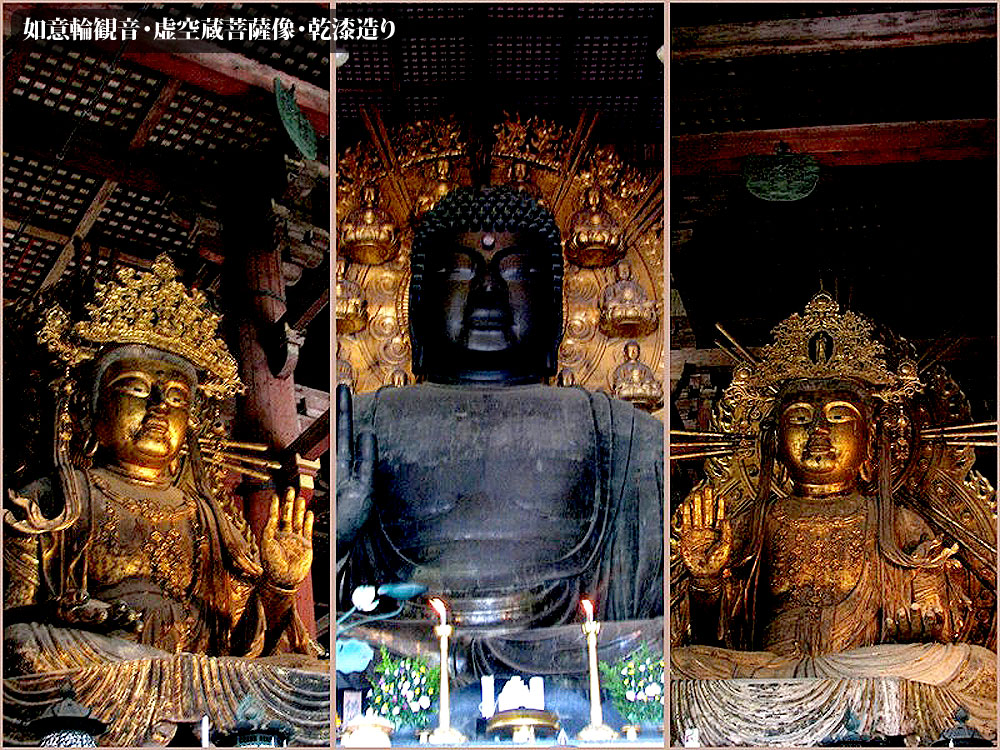

大仏の両脇侍であった乾漆造りの如意輪観音・虚空蔵菩薩像は大仏開眼前に完成し、塑造四天王像は開眼以後の造像であるが、いまは失われている。周辺の遺品としては、前年に造られた大仏殿前庭の金銅八角燈籠の浮彫音声(おんじょう)菩薩像、灌仏会(かんぶつえ)に用いられた銅造誕生釈迦仏立像があり、おおらかな唐風の造形をうかがうことができる。

大仏の造立を指揮したと考えられるのが、造仏長官国君麻呂(くにのきみまろ・?~七七四)であった。天平二十年頃から存在の知られる造東大寺司の一機関であった造仏司の長官で、鋳造にすこぶる巧思があったというから技術者の側面があったとみてよい。天智天皇の時代に百済から帰化した国骨富(こくこっふ)の孫だといい、仏像作家には依然として帰化人系統の人が重用されていたことがわかる。

■唐招提寺と西大寺

▶鑑真の来日

中国揚州の大明寺で律を講じていた鑑真(六人八〜七六三)の来日が要請されたのは、当時の日本で仏教発展による官僧の増加とともに規律の乱れもめだつようになり、戒律を伝える師が待望されたためであったという。鑑真は五度の失敗を乗り越え、天平勝宝五年(七五三)暮れに渡日に成功。翌年には奈良東大寺にはいり、大仏の前で聖武上皇・光明皇太后・孝謙天皇らに菩薩戒を授けた。鑑真は最盛期の唐から多くの文物をもたらし、日本文化のさまざまの面に大きく貢献したが、奈良時代後期以後の仏像の歴史の展開に与えた影響もきわめて大きい。

▶唐招提寺と虐舎那仏像

鑑真が故新田部(にいたべ)親王の旧宅を与えられて伽藍の造営を開始し、天平宝字三年(七五九)に創立されたのが唐招提寺である。金堂は年輪年代調査によって建立の上限は天応元年(七八一)をさかのぼらず、天平宝字七年に没する鑑真の在世中には完成していなかったことが判明しているが、安置する諸像の構成は鑑真の構想によるものと思われる。

本尊の脱括乾漆造虚舎那仏坐像(上左右)の造像は鑑真の高弟義静(ぎじょう)の道立と伝え、製作の開始は鑑真在世中までさかのぼる可能性がある。台座内に記される工人の名のうち物部広足(もののべひろたり)・漆部造弟麻呂(ぬりべのみやつこおとまろ)は官営工房の仏工、練奥子は鑑真に随行した唐の仏工とみられている。丈六よりもさらに大きな坐像で、厳しさを増して沈鬱感が漂う表情、極端に幅広い体躯、衣の端や衣文が自由に乱れるさまなどは、東大寺法華堂諸像にみられた古典的なととのいとは明らかに異なる破調を示すもので、ここに鑑真がもたらしたあらたな唐の影響をみることができる。このあたりから、次の平安時代前期にかけての仏像の表現の急転回が始まることになる。

他の寺の脱括乾漆像では、法隆寺伝法堂阿弥陀三尊像(上図)二具や奈良・秋篠寺伝来の伝伎芸天(下図左)・梵天・救脱菩薩帝釈天立像(いずれも頭部のみ当初。体部は鎌倉時代の後補)などに唐招提寺慮舎那仏像と同様の、あるいはさらに進展した新傾向がうかがわれる。秋篠寺は宝亀十一年(七八一)頃の創建といい、その頃の製作と思われる。 唐招提寺鑑真和上坐像はやはり脱括乾漆造り(上図)の像で、金堂慮舎那仏像に通ずる作風をみせる。天平宝字七年の鑑真遷化の前後に、中国における高僧像造顕の慣習にしたがって造られたものと思われる。肖像彫刻の歴史が日本にも始まったことは重要である。法隆寺夢殿行信僧都坐像(ぎょうしんそうず・下図右)は、法隆寺東院伽藍の復興に尽力した行信の肖像で、鑑真像に触発されて製作されたものだろう。

▶西大寺

天平宝字八年には東大寺に匹敵する西の大寺として西大寺が創建された。同年の藤原仲麻呂の乱の平定を祈願して孝謙上皇が金銅四天王像を造立したのが、その濫觴(らんしょう・物事の起こり。

『西大寺流記資財帳』 によれば安置された仏像はきわめて多数で、なかには馬頭観音・孔雀明王のような密教系の尊像も造られていたことが知られるが、それらはいまほとんど残っていない。現存四天王像は邪鬼と手足の一部をのぞき中世の補作であるが、焼損した腰部残欠の形から現存像が当初像の形を継承していることがわかる。その甲形式は鑑真請来図像にもとづく戒壇院厨子扉絵像に通じ、西大寺造像にかかわった官営工房にも鑑真のもたらした新棟の影響が色濃くおよんでいたようである。

■木彫の成立と捻塑系の新技法

▶木彫の成立と檀像

奈良時代の仏像の素材・技法はここまでにもみたように、金銅仏・塑像・乾漆像が中心であったが、鑑真の来日はその変化の契機でもあった。飛鳥時代にすぐれた遺品そ生みながら奈良時代前半には仮面の遺品があるくらいで、あまりめだたなかった木彫が、奈良時代後半にふたたび仏像の製作技法として注目されるようになった。

この時期の木彫像は唐招提寺に多く残るが、そのうちもっとも初期の重要な作例と思われるのが、かつて講堂に安置されていた群像中の伝薬師如来・伝衆宝王(しゅうほうおう)菩薩・伝獅子吼(ししく)菩薩(下図左右)の三立像である。菩薩像二躯は三日の多腎(たひ)像で鹿皮の衣を着ける不空羂索観音像であり、うち一姫は藤原清河(きよかわ)の家族が鑑真に寄進した羂索堂の本尊であったと思われるから、これらの像も鑑真生前の製作ということになる。

いずれもカヤの一材から本体・台座の大要を彫り出した一木造りの像であるが(木彫技法用語としての一木造りは、仏像の頭部をふくむ中心部分を一本の材木から彫り出したものをいう)、なかでも突出した作風を示す伝衆宝王菩薩像(上図右)は、山口・神福寺十一面観音菩薩立像(下図右)のような唐から舶載されたビヤクダン製の像に酷似ぽくする。ビヤクダンなど熱帯産の檀木で彫っただんぞう檀像を尊重する風はインドから中国に伝わったものであるが、鑑真がともなつた工人中に 「雕壇」と記される檀像専門の者がいた記録があり、鑑真自身も「雕白栴檀千手像」すなわち檀像の千手観音像を請来している。

唐招提寺像をはじめとする初期の木彫像はほぼすべてカヤを素材としていることが近年の研究で判明している。『十一面神呪心経義疏(しんじゅしんぎょうぎしょ)』という、十一面観音を説く経の解説書によれば、檀木は中国でもえがたかったため、「栢木(かやのき)」を代わりに用いてもよかったという。このような唐代の言説も、鑑具の来日とともにもたらされ、日本ではこの時期に栢木としてカヤを選択したものと思われる。唐招提寺の二躯の不空箱索観音像も、そして伝薬師如来像も、請来した小檀像を拡大して造られた代用檀像とみてよいであろう。やはり唐招堤寺講堂に伝来した伝持国天・増長天立像(下図左)も同様の作例とみられ、甲の各部や装身具を緻密に鏤刻(るこく・金属や木に、文字・絵画などをちりばめきざむこと)している。

飛鳥時代の木彫に用いられたクスノキにも檀像との関係が無視できないことは第一講でふれたが、この時代に代用檀像について明確な意識がもたれたことは画期的である。以後の日本の木彫の歴史の底流には常に檀像の意識があるといってよいであろう。檀像は赦密な材質から細部を克明に彫り出す点に特色があるが、飛鳥時代以来長いあいだ、蝋型原型の金銅仏、塑像、乾漆像など、柔軟な素材による捻塑(ねんそ)的な表現が主流であった日本の仏像の歴史に、素材の硬質感を強訴したあらたな表現がくわわることになった。

一方、伝統との混緒のなかで捻塑的な感覚をとりいれた木彫も早くもこの時代に造られている。唐招堤寺金堂の梵天・帝釈天・四天王立像(上図左)や、奈良・大安寺の本尊十一面観音菩薩立像、千手観音菩薩・伝楊柳観音菩薩(上図右)・四天王立像などがその例であり、仕上げの一部に木屎漆の盛り上げを併用するものもままある。

なお聖武天皇の頃から民間の寺院では、正式の僧でない私度僧(しどそう・律令制下、定められた官許を受けることなく出家した僧尼。)による木彫造像が行われていたという(『日本霊異記』)。いま各地に存在の知られる、この期の木彫のやや素朴で保守的な作風は、そうした造像の伝統とあらたな木彫とが結びついたものであろう。福井・多田寺十一面観音菩薩立像(下図左)、和歌山・円満寺十一面観音立菩薩立像(下図右)などがその例である。

▶木心塑像と木心乾漆像

奈良時代前期までの塑像は簡素な心木に塑土を盛り付けたものであったが、ある時期から内部の心木が発達して独立した木彫に近づいた、木心塑像というべきものがあらわれるにいたったのも、木彫の成立を受けてのことであろう。法隆寺食堂(じきどう)梵天・帝釈天・四天王立像(下図右)は、その好例で、形制や作風には鑑真渡来以後の特色が顕著である。

木心乾漆像は、像の概形を彫り出した木心に麻布を貼り、木屎漆を厚く盛って塑形する技法で、その木心の構造は、頭体幹部を複数の材から構成する寄木式と、それを一材から彫り出す一木式とに分類されている。前者は脱活乾漆像の内部構造を簡略化したものとみられるが、後者は木心塑像の塑土を木屎漆におきかえて案出されたものとも想像され、やはり木彫の成立に触発された技法である。両者の間にも技法的交流があり、さらにこれらの技法が木彫像のこの後の展開にも影響を与えたことも想像されている。前者の例として法隆寺伝法堂阿弥陀三尊像など、後者の例として奈良・聖林寺十一面観音菩薩立像、京都・観音寺十一面観音菩薩立像(上図右)などがある。聖林寺像や観音寺像の整った作風は造東大寺司(ぞうとうだいじし)に連なる正統の工房の造像であることを想像させる。

■神仏習合の成立

第一講でのべた仏教公伝を語る『日本書紀』の記事は、仏教伝来以前から天皇が春夏秋冬祭祀を行う「国神」があったことにふれる。奈良時代には、これら日本在来の神に対する信仰と仏教信仰との融合がすすめられた。これを神仏習合という。次の平安時代前期の仏像の多様な表現にも大きくかかわるものであり、その後の仏像史の展開にも重要な意味をもつ。

▶神宮寺と神身離脱

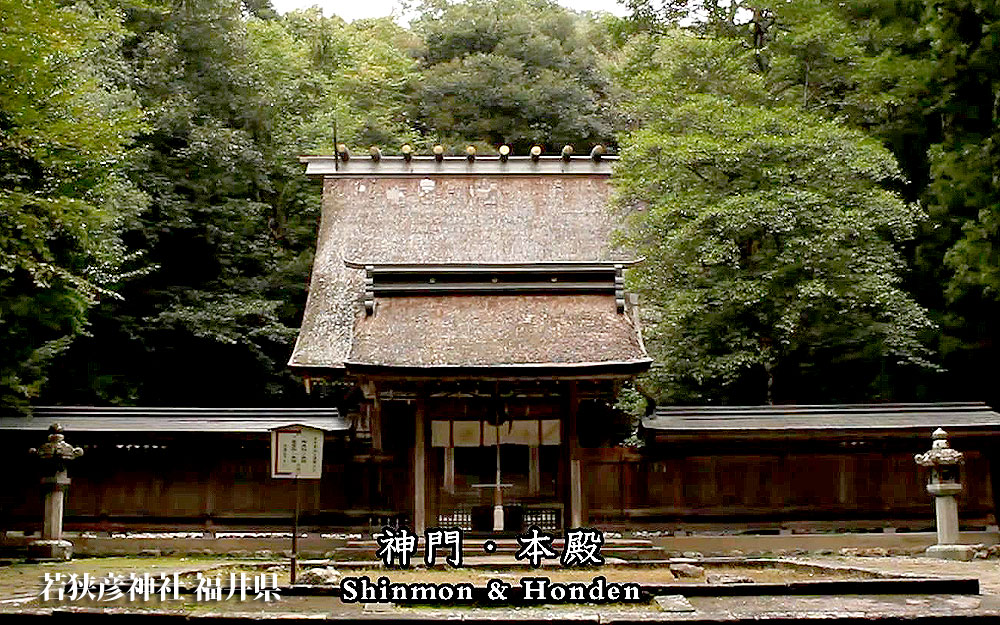

まず、神を祀る神社に「神宮寺」と呼ばれる寺院を併設するものがあらわれるようになる。越前の気比(けひ)神社では霊亀元年(れいき・七一五)に神宮寺を建て、養老年中(七一七〜七二四)にわかきは若狭の若狭比古神社に道場を建て、仏像を祀り、神願寺と名付けた。奈良時代後期には伊勢神宮や鹿島神宮などにも神宮寺が創建されたと考えられている。これらの寺は、神がみずからの存在を苦であるととらえ、それからの救済のために、託宣(たくせん・神が人にのり移ったり夢に現れたりして意思を告げること)をたれて人に依頼し、建立されたものだった。神の前で読経し、神に経を書写奉納することも行われた。神が仏法による救済をもとめる、こうしたありようを「神身離脱」という。このようを言説は、地域社会に仏教が浸透し、在地の信仰との調整をはかるために必要になったものと思われるが、近年の研究では日本独自の発想ではなく、中国で行われていた仏教受容のメカニズムに学んだことが指摘されている。

▶八幡神の登場

また神と仏教との関係を深めるうえで注目されるのが、豊前宇佐より起こつた八幡神である。その起源について諸説があるが、少なくとも正史には奈良時代になつてからあらわれた。天平九年(七三七)には新羅無礼(新羅が日本使節の受け入れを拒否した事件)を他の神とみともに奉告を受けて、この年神宮寺である弥勤寺が建てられ、同十二年には藤原広嗣の乱に際して戦勝新鹿を受けているが、八幡神が神仏習合に決定的な役割を果たすのが、天平勝宝元年(七四九)に東大寺大仏造営への協力を託宣して上京し、上皇・天皇とともに大仏に礼拝したことである。仏教を中心として、神がみがそれに奉仕するという国家の信仰の理想がここに示された。八幡神はこののち神仏習合の歴史を先導することになる。

▶神像の成立

神仏習合の進展は、やがてかつては不可視であった神の姿を神像としてあらわすことつながる。天平宝字七年(七六三)の多度神宮寺の創建は次のように語られる。僧満願が多度神社の東方に道場を建て阿弥陀像を安置していたが、そのとき多度神の神身離脱を願う託宣を受け、神の像を造って祀り、これを「多度大菩薩」と称したという。神身離脱を遂げた神が、仏道を修行する菩薩の称号をたまわり、その姿が造形化されたのである。ここに神像が成立した。聖林寺十一面観音像(奈良・大神神社の神宮寺大御輪寺の旧像・上図)のように、奈良時代の仏像のあるものが神像として造られたものであった可能性も指摘されているが、仏像とは異なる、神像の具体的な姿が知られるようになるのは平安時代を待たなければならない。

▶怨霊(おんりょう)思想と仏像

なお、政争の末に敗死した者が怨みをもってこの世にあらわれるという、いわゆる怨霊の観念も奈良時代の半ば頃にはしだいに明らかになっていた。おそらくそこに神仏習合思想の進展が介在して、仏教そして仏像は、やがて怨霊への対応も期待されるようになるのである。