コンテンツへスキップ

中宮寺国宝菩薩半跏像

■中宮寺国宝菩薩半伽像

■中宮寺国宝菩薩半伽像

▶像 容(像の形式やデザインのこと)

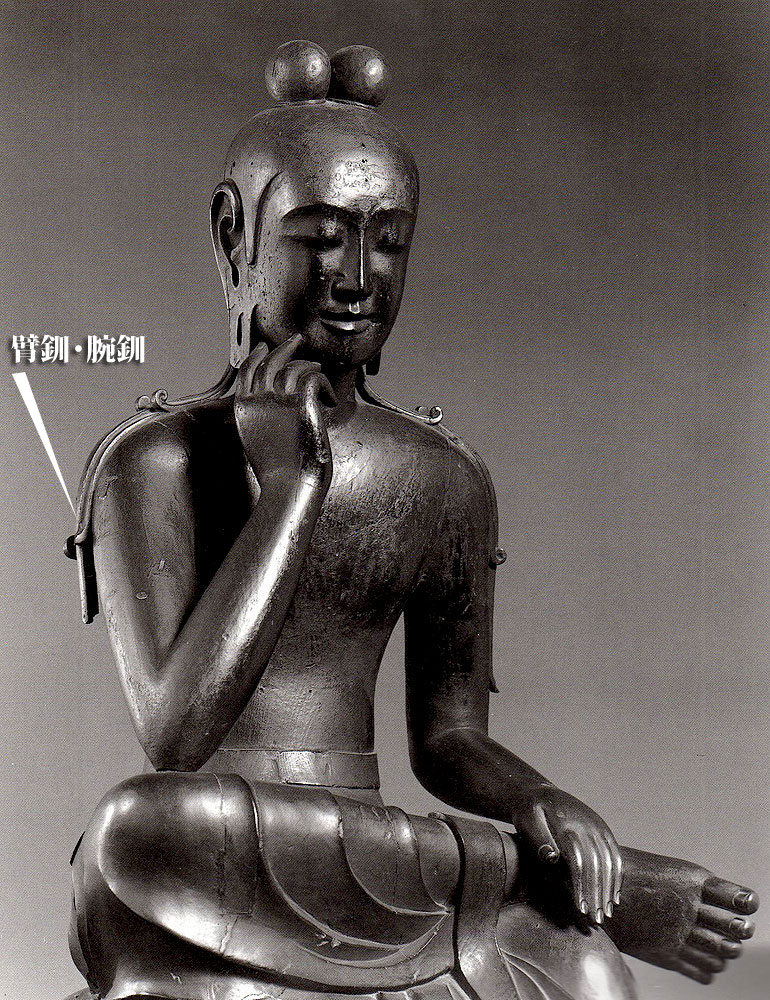

中宮寺本尊国宝・菩薩半跏像は、台座に腰をかけて左足を下げ、右足を左の腿にのせる半跏(片足を他の足の股(もも)の上に組んですわる)の形をとり、右手は肘を曲げ指先を頼に当てて思惟をめぐらす、いわゆる半跏思惟の姿で表されている。その優しい微笑をたたえながら静かに瞑想する表情からは清らかさが感じられる。

この像を、和辻哲郎は『古寺巡礼』のなかで

……右手の障子で柔らげられた光線を軽く半面にうけながら、彼女は神々しいほどに優しい「たましいのほゝえみ」を浮かべていた。……(中略)…… その与える印象はいかにも聖女と呼ぶのがふさわしい。……(中略)…… 物の哀れとしめやかな愛情とを核心とする日本人の芸術は、既にこゝにその最もすぐれた最も明らかな代表者をもっている。……

と述べている。

和辻が本来は性を超えた菩薩をあえて聖女と呼ぶように、繊細で女性的な優しさが全面から感じられ、光の受け方で表情は微妙に変化する。

一方、顔と体を正面にむける姿は中心の軸がはっきりする安定した形になっており、威厳が感じられる。名品の多い古代彫刻の中でも静かさ、優美さ、品位の高さが備わった姿としては群を抜いている。

ここに見られるのは、中国や朝鮮半島の仏像からの直接的な影響ではない。それらを充分に咀嚼(そしゃく)し、日本的な感覚で再構成したきわめて斬新な表現であり、一つの様式の成熟した到達点を示している。

そして、心の静かさや優しさを繊細な感覚で追求することこそ、日本の古代彫刻が獲得した独自の作風の一つである。現在、表面は黒い漆の地が露出して黒光りしているさびうるしが、当初は木の表面を錆漆(さびうるし・細かな土を漆に入れてといたもの)のような素材でととのえ、その上に黒漆を塗り、さらに白土(はくど・モンモリロン石を主成分とする酸性白土を硫酸や塩酸で熱処理して得られる)を敷いて全体を彩色していたことが痕跡からわかる。

<中宮寺本尊国宝・菩薩半跏像 木造、彩色 像高(座高) 87.9㎝ 飛鳥時代(白鳳文化期) 7世紀 奈良・中宮寺>

また、釘穴や彩色の痕から、頭髪の部分には、正面と両側面に飾り(三面頭飾)が、胸には胸飾が、腕の上方部や手首のあたりにも飾り(臂釧(ひせん)、腕釧・わんせん)があり、また、腹部には山形の腹当てがあったこともわかる。

▶半跏思惟

半跏思惟像はインド、中国、朝鮮半島に多数残るが、日本で流行するのは飛鳥・白鳳文化期で、奈良時代になると急速に衰退する。七世紀を中心とするきわめて古代的な仏像の姿である。

(註)東京国立博物館では、593年(聖徳太子摂政となる)から710年(平城京遷都)までを飛鳥時代とするが、本稿では時代表記とは別に論旨をわかりやすくするために文化期を定め、前期を飛鳥文化期、後期を白鳳文化期とし、天智天皇の治世のはじまる六六二年頃を境に前期と後期を区分している。

インドや中国では、悉達(しっだ)太子(出家する以前の釈迦)、弥勤菩薩、特定の尊名を持たない場合などがあって、尊名は一定していない。

日本での尊名も確かではない。しかし、京都・広隆寺の二体の像(いわゆる宝冠弥勒と宝髻(ほうけい)弥勒)が古くから弥勒菩薩(『広隆寺実録帳』寛平二年八九○年)とされることや、大阪・野中寺の像が「弥勤像」として丙寅年(ひのえとら・六六六)につくられたことを台座銘文に記すこと(銘文の解釈については諸説がある)、白鳳期の大阪・正木美術館の像は頭飾に化仏を表すが、これは『弥勤上生経』 に弥勤菩薩の宝冠には化仏が現れる、と説かれていることに基づくものと考えられることなどから、日本の半跏思惟像の多くは弥勤菩薩として作られた可能性が高い。

ところで、中宮寺像は下におろす左足が台座の半ばまでで留まり、台座の一番下にある框(かまち)から上方に伸びる踏蓮華座(ふみれんげざ・後世に補われたもの)にのせるが、足指をそろえて上方に反らすという他に例のない特殊な足の形をしており、踏座が当初から作られていたかどうか確かではない。

このことを考える上で参考になるのが、法隆寺献納宝物(東京国立博物館) の一五九号〔上図中〕、一六〇号、一六一号像である。これらは踏座を表現しておらず、左足が台座半ばで留まり、宙に浮いている。ここに踏座を想定すると、軽から伸びる長い蓮茎を想定しなければならず、造形的に不自然である。

とくに一五九号像は框まで表す完形の台座であり、踏座の痕跡がどこにもなく、はじめから制作の意図がなかったと考えられる。

また、この像では、台座の下辺部の曲面に山岳文様を線刻(一六〇号にも施される)することが注目される。山岳文様は仏教で世界の中央にあるとする大高山(だいこうざん)の須弥山(しゅみせん)を表すものとみられ、像は須弥山の上方にある天界の座に坐ることを示唆する。

『弥勤上生経』によると、弥勤菩薩は現在、兜率天(とそつてん・欲界における六欲天の第4の天部である)に住んでおり、釈迦の死後、五十六億七千万年の後にこの地上におりて仏となり人々を救済すると説かれている。この像の作者は須弥山を台座下方に描くことで、それより上方の兜率天に住する弥勤菩薩の姿を想定したのであろう。

仏像に須弥山を表す例は、法隆寺百済観音像にもみることができる。百済観音は頭部が小さな痩身の長身像であるが、背後の台座の拒から伸びる竹竿状の光背支柱の基部に、小さく須弥山を表現する〔上図左〕。これは、いかに観音の丈が高く、偉大な存在であるか、ということを小さく表した須弥山との対比で示したものと考えられる。

法隆寺献納宝物一五九号と一六〇号像の場合でも、須弥山の大きさとの村比で像の偉大さを表す意図があったのであろう。

中宮寺像の場合は、台座に須弥山を表現しないものの(彩色が残らないため不明であるが)、台座の丈を通常の菩薩半伽像よりも高く作ることで、像の位置が高く見え、正面観の強い凛々しい姿勢と相まって一層崇高な印象を与える。それは地上ではなく兜率天の菩薩としての高貴さと存在感を示したものと考えられる。

▶中宮寺の歴史と菩薩半跏像

奈良・斑鳩の里にある中宮寺は尼寺で、法隆寺、四天王寺、橘寺、池後寺(いけじりでら・斑鳩の法起寺・ほうきじ)、蜂丘寺(はちおかでら・京都・広隆寺)、葛木寺(かつらぎでら)とともに聖徳太子によって建立された七つの寺の一つとされる。

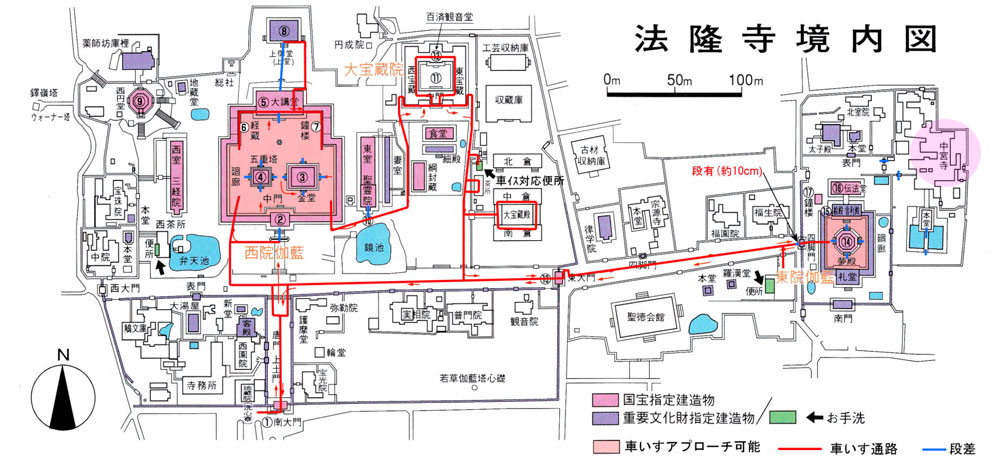

現在のは夢殿でよく知られる法隆寺東院の東側に隣接した位置にあるが、創建時にはそれよりも約五〇〇メートル東へ離れた場所に所在した。現在でも遺構が残っており、発掘された瓦の形から創建時期は七世紀前半頃と考えられる。

伽藍は塔、金堂、講堂が一直線上に並ぶいわゆる四天王寺式の配置で、その様子は東京国立博物館が保管する法隆寺献納宝物の聖徳太子絵伝(一〇六九年の作)にも描かれている。

また、遺構からは天智九年(六七〇)の法隆寺大火災後に再建された、同寺西院瓦と同じタイプの歓釦州ようがたれんげもん のきまるがわら葉形蓮華文の軒丸瓦(のきまるがわら)が出ていることから、創建当初の建造物の改築や、新築があったことがわかる。

菩薩半跏像は鎌倉時代中期頃に、如意輪観音あるいは掛断献部ともよばれ、中宮寺の本尊であったことは記録から確かめられるが、それ以前の実情はよくわからない。

制作時期についても飛鳥、白鳳の諸説がある。しかし、少し細かく見ると、中宮寺像には飛鳥期の仏像の様式と、白鳳期のそれとが同時に存在することがわかり、制作時期を飛鳥に求めることは難しい。

古い要素としては、

①口元にたたえるいわゆる古拙の微笑、

②首の表現に抑揚がなく、三通も刻まない筒状の鄭野㈫扁平な耳の形、

③頭部から両肩に垂れ、先端がカールする小わゆる蕨手形の垂髪、

④台座に敷く布と裾の裳先(いわゆる卦椰軒が「品」の字に似た形をつくる装飾的な表現、などである。

一方、白鳳的な新要素は、

①髻(もとどり)を球形に二つ作る双髻

②穏やかで丸みのある顔の形、

③髪際辺の釘跡から推察される三面頭飾、

④瞼の輪郭を線で括(くく)ることなく、段差だけで表すおぼろな表情、

⑤下におろす左足の裾のひだを互いちがいに表すところ、

⑥胸や肩のふくよかな表現、などに見ることができる。

このうち、①球形の双撃は、再建法隆寺金堂の天蓋付属の楽天などにみられ、⑤互いちがいに表す左足の裸のひだは、法隆寺金堂壁画八号壁の菩薩像や、白鳳期も七世紀末から八世紀初の作と考えられる法隆寺夢違観音像〔下図〕などにみられる。

また、右足から左足にかけて斜めにたれる裙(すそ)のひだは、峰状にしのぎを立てるが、その間をなだらかな曲面でつくるなど変化に富んだ自然な形で表している。これは飛鳥仏の装飾的要素を排除した、いかにも成熟した表現である。

これらの諸要素や、全体にみられる柔らかで洗練された表現からは、白鳳期もかなり進んだ頃の制作と考えられる。この像が古代から中宮寺に所在したとすれば、六七〇年の法隆寺火災後の西院白鳳瓦と同じ形の瓦が中宮寺から出ていることからも、この時期、つまり天武・持統天皇の時代(六七二〜六九六)に制作されたことを想定すべきであろう。

また、中宮寺像でとくに重要なのは、まさに新旧の双方の要素が矛盾なく一つの形の中に溶け込んでいることにある。つまり、姿勢がよく頭体のゆるぎない中心の軸を核として、抽象的で装飾的な飛鳥の古株が品格の高さと毅然とした感覚を作り、柔らかく、自然で生命感のある白鳳の感覚とが見事に瀾和して生き生きとした独特の美しさをかもし出しているのである。

繰り返すが、その表現は熟達した様式の一頂点を示すものであり、飛鳥から白鳳へ移行する過渡期的な仏像の表現ではない。中宮寺像の表現には、白鳳期に飛鳥的要素を積極的に取り入れようとする計画的な意図があったと考えられる。では、その意図とは何であったろうか。

▶尺寸王身(しゃくすんおうしん)

斑鳩の里に建つ法隆寺、中宮寺、法起寺は、飛鳥期に聖徳太子及びその一族(上官王家)によって、斑なかつみやおかもとのみや鳩宮、中宮(なかつみや)、岡本宮(おかかもとのみや)の敷地やその隣接地に建てられた寺院であり、聖徳太子尊崇によって強く結ばれている。白鳳期以後も太子尊崇の念は継承されるが、法隆寺では六七〇年の大火災後に建立された金堂の本尊として、亡くなった太子の冥福を祈ることを目的に六二三年に止利仏師によって造られた釈迦三尊像を本尊として安置する。太子ゆかりの釈迦像を本尊として、金堂の復興を計画したことは、新しい法隆寺が「聖徳太子の寺」としての理念を明示することで、寺院の運営に当たろうとする強い意図の表れ、と解釈することができる。

また、金堂釈迦像でさらに注目されるのは、光背の線刻銘に「尺寸王身」の姿で造られたと記していることである。「王身」つまり聖徳太子と同じ大きさの「尺寸」 で釈迦像を造ったとしているのであり、太子が釈迦と同等の偉大な人物とみなされたことは明らかである。ここに釈迦像の「尺寸王身」は聖なる像の規範となったのである。

金堂釈迦像は坐高で八七・五センチメートル、面長で一八・八センチメートルである。中宮寺像の寸法は坐高八七・九センチメートル、面長一九二一センチメートルときわめて近い数値であり、計測個所の若干のずれを考慮すればほとんど同寸法と考えてよい。中宮寺像も聖徳太子と等身の聖像として制作されたのである。

」.jpg)

また、飛鳥期の作である法隆寺夢殿の本尊救世観音像(上図左)は聖徳太子と等身とされる立像で、観音は聖徳太子と一体の姿であり、その分身であると信じられた。太子分身の仏像としては、他に法起寺金堂本尊(上図右)の例がある。法起寺は太子の遺言を受けた子の山背大兄王が、静明十年(六三八)に岡本宮を寺に変えて創建したもので、太子分身の弥勤像を金堂に安置したことが記録(「法起寺塔露盤銘」顕真撰述『聖徳太子伝私記』に所収)からわかる。

中宮寺像の場合も「尺寸王身」であることから、聖徳太子分身の格別に神聖な弥勤像とみなされたことであろう。とすれば、作者は弥勤像に聖徳太子の聖なる魂が生きることを念頭におき、全精力を投じてこの像の制作に取り組んだに違いない。

また、法隆寺金堂束の間に安置される薬師如来像は、随所に白鳳期仏像の柔らかな表現が見られるとはいえ、基本的な像容は止利仏師作の釈迦三尊像の形にきわめて近い復古的な作風で知られる。制作時期こそ白鳳期であるが、聖徳太子の時代を尊重する意図が明らかである。

同じく白鳳期に制作された中宮寺像が飛鳥の古株を留めるのは、「太子等身」、「太子分身」の弥勤像として制作されたからと考えられる。しかし、中宮寺像が単なる復古調の像でないことは上述の通りである。新旧両様を矛盾なく調和的に取り入れ、他の追随を許さない独自の斬新な作風を築き上げたことが重要であり、そこにこの像の実の本質がある。

▶技 法

いま一つ注目したいのは、中宮寺像の造り方である。材はクスノキであるが、七世紀の木彫像は広隆寺の菩薩半跏像(宝冠弥勤)を除く現存例のすべてがクスノキであることから、この原則によって樹種が選択されたことは確実である。しかし、他像の多くが一木彫であるのに対して、中宮寺像は木片をブロック状に積み上げ、鉄釘で固定する特殊な木寄せ法で造られていることが注目される〔上図〕。これは後世の寄木造のような計画的な木彫技法とも異なっている。

こうした技法を作者が開発したのは、像の立体表現の自由度を増すための処置であったと考えられる。この方法だと作り直しや細かな当て木も可能で調整が効きやすい。

たとえば、頬に当てる右手の柔らかな表現はこの像の大きな魅力の一つだが、これも手を他とは別の材で造ることでより自由に彫刻できたと考えられる。また、肩の材と腕の材の接合部には薄い材を挟んでいるが、これにより手と頬の位置の微妙な調整を計ることが可能となった。

この特殊な木寄せ法は、半跏思惟という複雑な形の像を造るために考え出された臨機応変の工夫といえる。そこには通常の技法を変更してまでも、創意を尽くそうとする作者の強い思いが伝わってくる。

日本の古代彫刻を代表する名作が誕生した由縁である。

(東京国立博物館 事業部長)

Top

■中宮寺国宝菩薩半伽像

■中宮寺国宝菩薩半伽像