コンテンツへスキップ

レオナルドの生涯-2

中央司令塔としての精神の支配下に属する人間の認識と行動に関して、レオナルドはこの組織的力学を明らかにしており、これはすでに1487年から1490年頃に書き記されたトリヴルツイオ手稿で明示されている。実際、トリヴルツイオ手稿の70頁目には以下のような記述がある。「すべてのしぐさは、何らかの運動の延長上にある。知ることと欲することは人間のふたつの自然な行為である。認識することと判断すること、そしてなんらかの意志を表明することは人間の行動である」。これらの省察の源にはもちろん複雑な経緯がある。これらの大半はいまだに再構成されないままだが、その根源となる刺激については、レオナルド自身、豊かな学術的伝統に満ちた文化的環境の中にそれを求めた。彼は当時のミラノにそうした文化的背景を見出した。それはジローラモ・カルダーノの父であるファブイオ・カルダーノの活躍するミラノであり、あるいはテイ・マルリアーリやデイ・ギリンゲッリらがいたミラノだった。これらすべての人々については、体系的な研究が待たれる状況にある。グラツイエツラ・フェデリチ・ヴェスコザイーニが最近取り組んでいた、ビアージオ・ベラカーニ・ダ・パルマの著作に関する模範的な分析のような研究が期待される。このビアージオ・ベラカーニ・ダ・パルマの著作は、レオナルドがミラノで初めて取り組んだ文学作品だった。ガヴリエツラ・7ェツリ・ピッカルンガが示すとおり、ミラノでは、アルプス以北は言うに及ばず、イベリア半島やユダヤ、アラビアからの文化がもたらされ、日増しに定着していった。これは、1499年のスフォルツア家没落後に、フランス系政府がミラノへ来る前からの傾向であった。ピアチェンツア出身のジョルジョ・ヴァッラによる膨大な科学百科『大全集』(五gs.15、16)が1501年にヴェネツィアで刊行され、ミラノのフランス政府のひとりジャン・ジャコモ・トリヴルツイオに献呈されているのも不思議なことではない。レオナルド自身、同書を所有し、その内容に精通していた。レオナルドの手稿などを基にこうした解釈を行うことの重要性は、我々研究者の問では当然のこととなっている。こうした研究の中には、エウジェニオ・ガレン、チユーザレ・ヴァゾーリ、パオロ・ガルッツイ、クラウデイオ・スカルパーティのものや、より新しいシモーナ・クレマンテやファビオ・フロゾ」ニ、ルカ・ガライ、ドメニコ・ラウレンツア、パオロ・サルヴイらによる研究がある。レオナルドの手稿が、たとえ精確無比で万能の天才のイメージを再生産し続けるための俗っぽい材料となり続けたとしても、ここでは15世紀末のミラノ滞在の何年かの間に、レオナルド本人が書き残した証言を分析することに集中しよう。それこそが、まだ見ぬ将来の読者に向かって(即ち我々もそこに入るのだ)、他ならぬレオナルド本人が明らかにし、説明したことがらなのであり、即ち、絵画の創作のための科学的探究に要した精神活動のプロセスなのである。この理由は、画家のあらゆる精神活動は、あの教本においてこそ完成されたはずだからだ。なぜなら『絵画論』第13章の表題が示すとおり、「画家とは、万物と万人の主人である」からだ。それゆえに、「実際に、この宇宙の中にある本質や存在や想像といったものが、画家にとってはまず頭の中に、次に手の中にあるのだ。そしてそれらが充分に優れていれば、一目見ただけで、均整のとれた調和を生み出すことができるのだ」。理論と実践の間には緊密な関係がなければならないとするこの原則に基づき、レオナルドは自身の芸術活動のあらゆる段階において、確とした一貫性を持つよう主張する。というのも、年を経るにつれて、画家という職業のための訓練が、科学的探究から少しずつ離れたものになっていくと感じたからこそだろう。『絵画論』第1章は、この一貫性を強調した方法を表明して終わっている。

人間のいかなる研究も、数学的証明を経ない限り、真の科学と 呼ぶことはできない。もし君が、科学は頭の中で始まり頭の中で 終わるものだというならば、それも真実だろう。これは確かめよう がないし、否定もできない。否定できないことには多くの理由があ るが、その第1はこのような思考の流れは、実際の経験を通じて なされることはなく、経験なくして確信は得られないからである。

fig.15ジョルジョ・ヴァッラ『大全集』の扉、1501年fig.16同、ジャン・ジャコモ・トリウルソイオに対する献辞、1501年

この前提からすれば、占星術は、即ち、天体の科学である天文学に当然ながら基づき、実際に経験するには還すぎることから、本来画家の知的興味とは相容れないものだった。しかしレオナルドはためらわず、それを絵画の横に位置づけた。その領域が幾何学や遠近法に重なるだけでなく、それを「真の科学」と捉えたからだった。それはやはり手によって実際に実行されるものであり、ちょうど作家や詩人が自らの考えを伝達する手段として「表象されたもの」に置き換えることと同様とみなしたのだ。同様の結論は、占星術や他分野の科学についても、『絵画論』の第33章に次のように明確に記されている。

手の作業を経るが、最初は絵画と同様、精神的なものだ。絵画 はあらかじめ観照者の脳裡に在するが、手の操作なくしては完 成に至らない。その絵画の科学的な正しい原理は、まず影のあ る物体とは何であるか、基本的な影、派生的な影とは何である か、明り〔すなわち、閣光、色彩〕、物体、形象、位置、遠近、運動と 静止とは何であるかを定めるが、以上のことは、手の操作を経ず、もっぱら頭脳によってのみ把握されるのである。そしてこれが絵画 科学であって、観照者の脳裡に在し、やがて、その観照ないし科 学より遥かに尊い操作がそこから生じるのである。(杉浦明平訳)

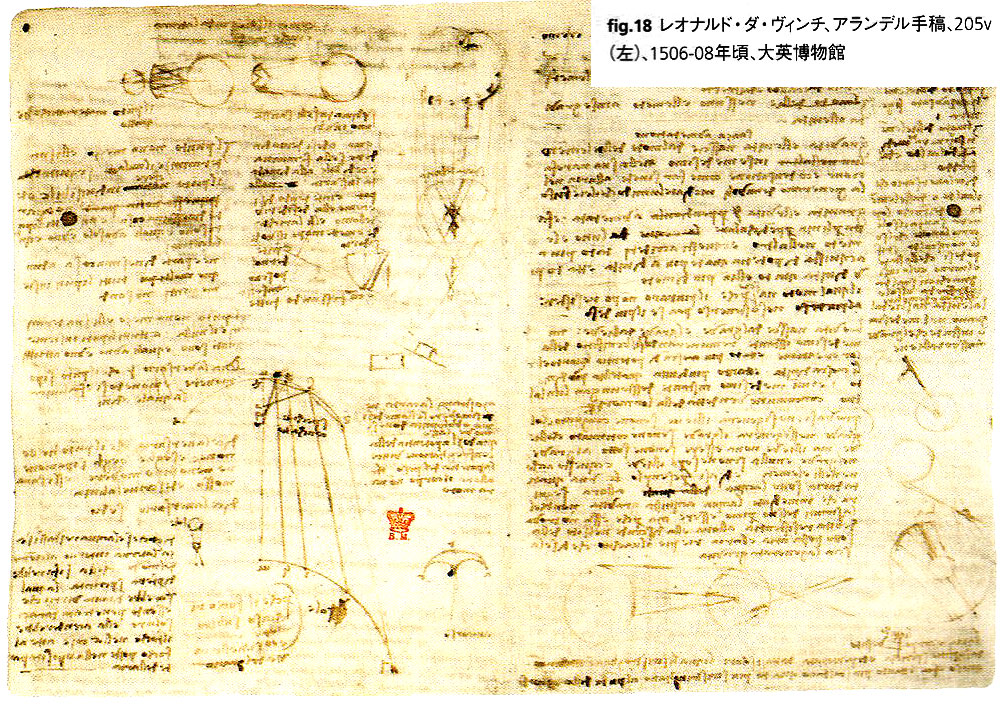

以上のことを考慮すれば、レオナルドが占星術を、宇宙論的な世界の研究として捉え、いかに重視していたかが即座に納得できる。レオナルドの姿勢は、天体を、特に太陽と月について研究する、まさに天文学者のそれだった。レオナルドの天文学研究に関心が払われるようになったのは、1883年のリヒタ一によるレオナルド手稿選集の出版後のことである。特に、1903年のマリオ・バラツタ及び1905年のエドモンド・ソルミと、それ以後になされたピオ・エマヌエツリ(1939年)、ジョルジョ・アベッテイ(1953年)、ワシリー・P・ツオボフ(1965年)と筆者ペドレソティ(1954、1977年)などによって、レオナルドの天文学における関心と、それが幾何学と光学に直結していることが確認された。これらは1508年頃に書き記されたアランデル手稿やパリ手稿Fに(訳注:そしてとりわけレスタ一手稿において)集中してあらわれている(このトピックについては、特にドメニコ・ラウレンツアによる2004年の研究を参照されたい)。しかしこの数年だけに限っても、ロマーノ・ナンニ、カルロ・マッカーニ、チユーザレ・ヴァゾーリ、グラツイエツラ・ヴェスコヴイーニらによる、多数のレオナルドの天文学研究に関する貢献がある。これらは、1500年以降、特に1505年頃にレオナルドが天文学の観察をする際に刺激をうけた様々な占星術の状況を調べたものである。占星術は、プトレマイオスの伝統からスコラ学に至る解釈を発展させたもので、それらはアラビアーイスラム教圏において保たれ、時にはユダヤ文化圏を介して再発見された古典文献を基にしていた。こうして当時刊行されたものでは、グイド・ボナッティによって1505年にヴェネツィアのセッサから出版された本がある。これは1504年出版の『手相と人相の学』に対するもので、その著者バルトロメオ・コクレスは、教皇アレクサンデル6世とその子チェーザレ・ボルジアに近いところにいた、教養高い手相占い師だった。同書は他ならぬアレッサンドロ・アキツリーニによって紹介された本であり、アキツリーニのことはレオナルドも知っていた(訳注:レオナルドはそもそも1502年頃、ボルジアと一緒に行動している)。1504年頃レオナルドはフィレンツェで、『アルカピティウス』の著者フランチェスコ・セリガッティと会っている。同書はグラツイエツタ・ヴェスコヴイーニによってイタリア語版が出たばかりだった。同年のレオナルド記載の所有文献のリストにある「ゼノガットの俗語版アルカビティウス」はこの本を指している。アランデル手稿190vに、「ゼノガットに文献を示し、占星術の環状カレンダ」について教えを乞うこと」とある。ここで言う文献とは、ウイトルウイウスの『㈸血ommpensile』のことである。セリガッティは、ルーチョ・ベッランティ著『天文学論』の翻訳者であり、また1531年にナポリで出版され、教皇レオ10世に献上された希少な書物『生と死について』の著者でもある。

この『絵画論』第25章においてレオナルドは、占星術とは数学的な学問分野に属し、遠近法に基づく絵画とは密接な関係にあるとしている。そして、占星術とは何であるかを直ちに定義している。「遠近法と無縁なものはない。遠近法こそ絵画の中心的な構成要素である。つまり、数学的天文学ともいえる遠近法は、怪しげに物事を決めつけ、愚か者だけが用いる占星術とはほど遠い」。さらにレオナルドは、第17章を占星術に捧げている。思考は時に本題から離れ、様々な考えと複雑に絡み合いながら続けられた。そこには読み手にさらなる集中力を強要しても、誤って解釈される危険さえあった。レトリックなこうしたもの言いは、1490年頃の、有名な「序文」の時期にすでに見られたもので、1500年以降にはより頻繁にあらわれている。

占星術の科学が、眼で見ることから始まるのは、それが限によっ て発生したものだからこそである。占星術には、目に見えない直 線や、遠近法を欠いた部分など無い。これら直線や遠近法は絵 画の子である。画家は、彼の芸術のためにこそ遠近法を誕生さ せたのであり、線なしでは何ものをも措くことはできず、そうした線 の中に、自然によって生み出された様々な形態を包むのだ。それ らなくしては、幾何学者の芸術は意味を成さない。幾何学者は線 で囲まれたあらゆる面を正方形に、そしていかなる物体をも立方 体に変換することができる。算術家は平方根や立法根で同様の ことをする。しかしこれら幾何学と算術は、連続と不連続の、あく まで量的な思考の中にとどまるdそれらは自然が生みだすものや、 その美しさといった、質的なものには及ばないのだ。

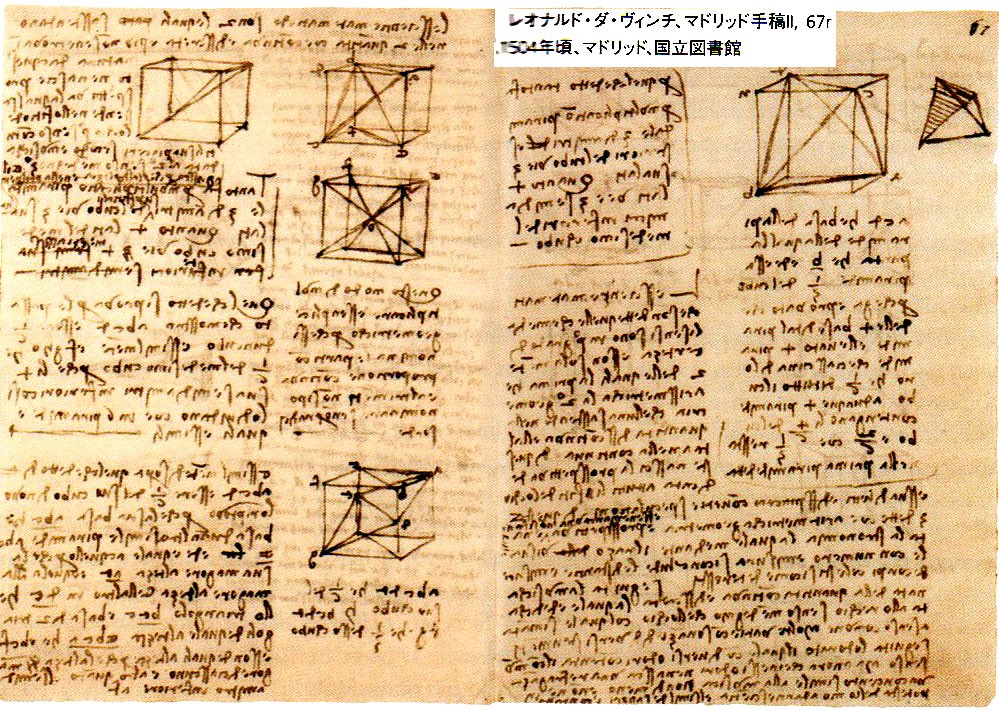

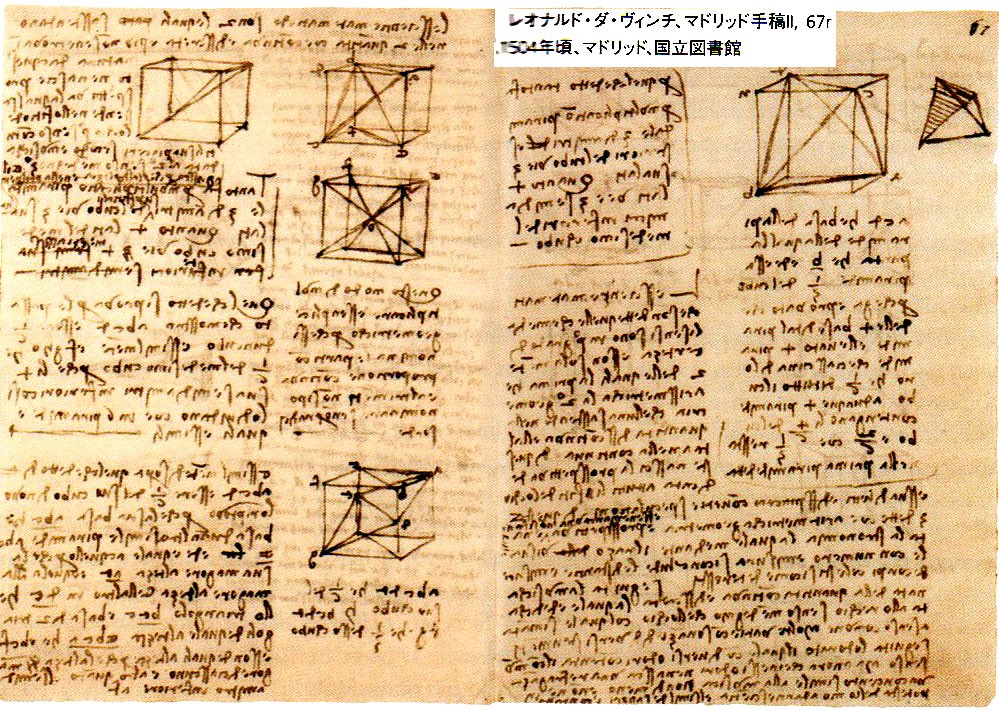

fig17.1フレオナルド・ダ・ヴインチ、マドリッド手稿Il.67「(右)、1504年頃、マドリッド、国立図書館 原文自体は消失したが、1503年から05年にかけてのものであるマドリッド手稿㈵㈵67r(茄g.17)の様式と字体に似ているため、1500年代の初めと考えられる記述がある。

数学的な科学のうち、感覚を介するものには間違いなく最高の 価値がある。それらはただふたつだけであり、第1に算術、第2に 幾何学である。算術は、不連続な量に関するものであり、幾何学 は連続量に関するものである。遠近法はこの両者から生まれ、限 の全機能とそれが映し出すすべての喜びに関わる。 これら算術、幾何学、遠近法のうち、ひとつだけ欠けても完全と はいえか、。天文学はこれら3つの科学から生まれた。天文学は、 視覚光線を用い、数と寸法によって測り、地上で行うのと同じように、天体の距離と測量を行う。

音楽がそれに続く。音楽も、連続量と不連続量からなるが、耳の ためにある。聴覚は、様々な器官によって異なる音を共通感覚に 取り込むが、視覚には劣る。更にそれに続くのが嗅覚であり、 様々な匂いによって共通感覚を満足させる。匂いが作り出す香 りは音楽の概念と似てはいるが、それによって科学を作り出すほ どの力を人にはもたらさない。味覚と触覚についても、これと同じことが言える。

1505年前後の本文において、レオナルドは複雑な頭脳の遊戯を、簡潔な表現と図式で記録している。このトリヴルツイオ手稿の14頁では、人間の頭脳の形成される「能力」¶記憶と知性、官能と色欲−を主題に取り上げ、これらを根本的な精神の原則に基づき、理性的なものと感性的なものとに分けている。この原則は五感に対しても適用されており、視覚、聴覚、嗅覚が制限つきのものとみなされる一方で、触覚と味覚はこの限定を外れている。

同箇所と、これに続く格言的なメモでは、精神をテーマに、衝動と動きが、遅かれ早かれリビドーと直接結び付くことについて述べている。つまりそれらは肉欲や、応対や拒否を決定する直感に結び付いているのだ。1490年頃、特にアトランティコ手稿270r−bには、「動き」の本のための、長く詳細な下書きがある。そこでは、聴覚・触覚・嗅覚という3者の比較を基に、視線と光線によってもたらされるもの、つまり幾何学と遠近法を扱っている。

レオナルドはその最初から、崇高さを追究した。「芸術においては、我々は神の孫と呼ばれてしかるべきだ」と、『絵画論』第19章へ転記された1492年の文章にある。レオナルドは続けて意図を説明する。「詩が道徳哲学を扱うのであれば、絵画は自然哲学の範時にある。詩が精神の作用を描写するならば、絵画は精神が運動としてあらわれるものを扱う。そして精神の動きは、視覚と光の運きをともなう」(アトランティコ手稿204v−a、1490年頃)。同じ時期の別の文章では、こうした探求の別の次元が示されている。「同様のことが、神と星々の動きについても言える」。さらには「白から赤への動き、つまり色についても」同じことが言えるとした。1495年から1497年頃に善かれたと推定されるアトランティコ手稿203v−aに、1490年頃の同手稿の紙業表を加えたもので、これはベッカムによる『遠近法概論』に対する序文の翻訳で始まる。

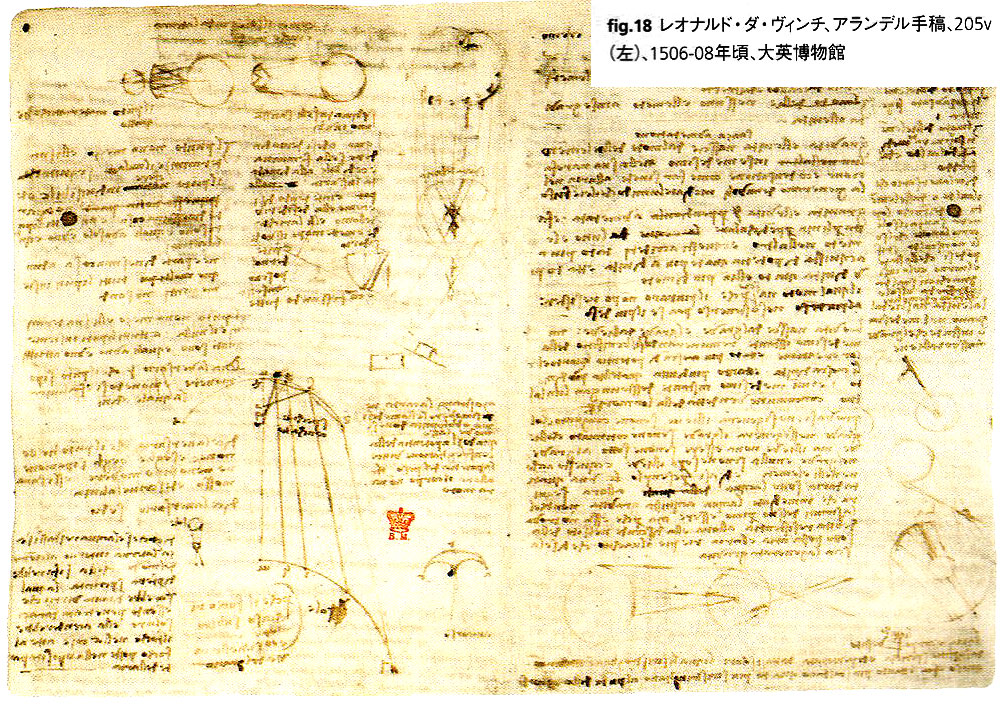

人物の姿の美しさは、人体の様々な各部の量塊を包む線の動きで表される。「輪郭線が、人間の美しさを生み出す」(『絵画論』第29章、1490−92年頃)。これはアルベルティの『絵画論』の第2書31章の内容と一敦する。ここでは、いつもと変わった調子で伝説的とも民話調とも若干思えるような言い方で、官能的な誘惑の主題について、女性の美しさの魅力を通して、女性の瞳が持つ惹き付ける力として言及している。「乙女は瞳に男性の愛情を引き寄せる力を宿している」。1505年頃に入るとレオナルドは、唆味な表現によらずに性的魅力を取り上げるようになる。天文学について語っていたある頁の半ばで、唐突に話題が切りかわる。「男性は、女性が色欲の要求に応じる気があるかどうか知りたいと思い、そこで女性が応じて男性を望むのであれば、男性は今度はその欲求を行為に移してよいか尋ねる。つまり承認がなければことは起きず、承認があればこそことが起きるのだ」(アランデル手稿205v)(触18)。

『絵画論』の第23章すべてを費やして、人間の美についての一連の考察が徐々に突き詰められていく。原文は失われたが、1500年以降の文体と字体との類似から、1490年頃、即ち精神の動きを考え始めた頃のものと思われる。ここでレオナルドは、魅力的なレトリックによって話を進めている。そこでは、女性の美しさを「神々しい美」、それも「神々しいプロポーションによって作られる均整のハーモニー」と表現するような誇張が散りばめられている。そして、この「世界の自然美」はただちにプラトンの思想に結び付けられ、牧歌的なモチーフにさえ言い及んでいる。それらはロレンツオ・デ・メテVチによって愛好されたもので、彼は泉のそばに彼とその恋人がいる牧歌的イメージを詠っていた。彼は美の中心テーマを巡って展開された、系統立てられた思考を以下のように見ていた。これを、「美の称揚」と考えても良いかもしれない。ちょうど、1972年にチユーザレ・ヴァゾーリが「太陽の称揚」で行なったように。ここでこの全文を紹介することは絶好の機会であると思われる。それはレオナルド自身が「省略」を用いるのに反対していることを尊重するためでもある。この「美の称揚」がまたひとつ明らかにしているのは、レオナルドが「質」というものを、「連続」と「不連続」という対照的な「量」の並置によってどのように定義していたかという点である。アリストテレスによれば、量は数学に属す。一方「質」は、絵画の理論と実践を評価する上での重要な要素である。このことは引用した文章(『絵画論』第17章)ですでに述べられていた。それは、「自然の生み出す作品とこの世界が創り出す美しさ」に備わるものだった。それでは、第23章の全文を紹介しよう。

▶絵画と詩の相違と類似について

「絵画」は一味のうちに視力をとおしてものの本質を君に示す1し かも印象が自然の対象を受け入れるのと同じ手段によるのであ り、かつ同一時においてであるが、全体一それは感覚を満足 させる−を構成する諸部分の調和的均衡はこの同一時につ くられるのである。「詩」も同一のことに関係するが、眼より効果の 乏しい手段によってである。この手段は、対象と印象との間にある真の媒体たる眼よりより混乱した形でより遅く、指定された事物の形象を印象にもたらすのである。

fig.18レオナルド・ダ・ヴインチ、アランデル手稿、205v(左)、1506−08年頃、大莱博物館

ところが眼の方は自分の前に提出されたものの真の表面および形姿をありのままに伝達するが、それから、甘美な譜律によって感覚を満足させる調和と呼ばれる比例が生れること、さまざまな声部の比例が聴覚に作用するのに異ならない。しかしこの聴覚は眼より価値の低いものである。なぜなら〔音は〕生れるにつれて片っばしから死んでゆき、生れるも死ぬも同じように迅速だからである。そういうことは視覚にはおこりえない。けだし、もし君が美しい肢体の比例から成立っている人間的な美を眼の前にしめした場合、その美は、音楽のように消えやすくなれば、またあれほど迅速に滅びもしないからである。いな、それどころか、長い耐久性をもち、君の眺め観照するにまかせるのである。そしてしばしば音楽を演奏するときのように、二度生れることはなく、また君をうんざりさせることもない、いな、君を魅了してしまうので、君のあらゆる感覚をして眼といっしょにそれを所有したいという気持をおこさせ、眼と喧嘩したくさせるらしい。口は口であるかぎりそれを呑みこみたいらしいし、耳もこの美しさを聴けたらどんなにうれしかろうとおもうらしい。触覚はありとあらゆる毛穴を通してこれを吸いこみたいようだし、鼻もまた、絶えずその絵から発散する空気を吸いこもうとしているように見える。

しかし〔本来〕かかる調和の美は時が束の間にこれを破壊するものである。がそういうことは画家の模写した美にはおこらない。けだし時はこれを長く保存するからである。そして眼は生きた美からつくり出されたところの描かれたる美の真の快感をその機能のゆるす限り昧う。もっともそこには、同時に兄貴分ともなる触覚が欠けている、がそのことは〔絵が〕自分の目的を達している以上、神のごとき美を観照する理法を妨げるものではない。しかもこの場合、その美から模写される絵画はだいたいにおぎないがつく。がそれは詩人の叙述を補うことはできないであろう。詩人はこの場合画家と肩を並べようとするが、かかる美の肢体を述べるにあたって、時間がかれの言葉をひとつびとつ分割し、その間に忘却を挿入し、均衡を破ることに気がつかない。この均衡をばかれは、非常に緩々としてでなければ、述べることができない。しかしそれを述べることができなければ、かれは神的な均衡を構成するもとである調和的な比例をこしらえることができない。ここにおいてか描かれた美の観想が一時に包括されているのと違って叙述された美は同一瞬間に生じうるものではないし、かつ耳を眼の代用品として用いようとすることは自然に反する罪悪でもある。〔本来〕耳には音楽の役目を果させるがいいのであって、万物の自然の形姿をあるがままに写す絵画科学を耳に任せてはならぬ。

おお人間よ、おまえの心を動かしておのが都の家居を捨て、親友たちをはなれ、山こえ谷をわたって寂しい野べをさまよわせるものは、この世の自然の美しさ以外の何であろうか?しかもこの世の美しさは、つらつらおもんみれば、ただ視覚をたのしますだけではないか。もし詩人もまたかかる場合に画家たるを自称したいというのならば、何故おまえは詩人の述べたかかる風景を買い求めて、途方もない太陽の炎熱を味うことなく家に踏みとどまっていなかったのか?ああ、この方がおまえにはもっととくでありかつ骨折りも少かったのではないか。というのはその方が涼しいし、動かなくてもいいし、病気の危険もないからである。ところが魂はその住居の窓たる眼の福を味うことができなかったのだし、愉しい情景の映像を受けることができなかったし、挺々たる河川のたわむれに洗われる影深い谷間を見ることもできなかったし、めいめいの色あやによって眼にハーモニーを織りなすとりどりの花その他眼の前に表現されうるあらゆるものを眺めることができなかったのである。しかももし画家が冬の厳寒の最中、おまえの前に風景画その他おまえに快感を与えるものを陳列してみせたら、もしどこか泉のほとり、花咲ける草生の中、さわやかな録したたる樹蔭に愛する女性と一緒にいる恋する男、おまえ自身を再び見ることができたら、おまえは詩人の叙べたああいう効果を聴くのと同じ快感しか味わえないのであろうか? ここで詩人は答える。上に述べた理屈に関しては一歩譲るが、しかし日く、自分は画家にまさっている、けだし自分はさまざまな虚構−それによって現実に存しないものを仮構する一によって人々をしゃべらせたり論じさせたりする。人々を感動させて武器を執らせる。天体や星辰や自然や技術やありとあらゆることを述べるから、と。これに対してこう答えられる、かれの語るところの何ものもかれの独自の天職ではない。もしかれがしゃべったり演説したりするつもりなら、この点で彼は演説家に劣ることを承認しなくてはなるまい。もし天文学について語るなら、それは天文学者から剰窃してきたのであり、哲学について語るなら哲学者から瓢窃してきたのだ。実際「詩」は自分の領分をもたず、各種各様の職人の手でつくられた商品をかきあつめる商人以上の値打はない。

詩人が自然のうちに既成事実として存するものを言葉によって形象化するのをやめるとき、詩人は画家に比肩できない。けだし、もし詩人が、かかる形象化を放擬して、自分の話をさせようとする当の相手の連中について飾りの多い説明上手な言葉を述べたとしたら、彼は演説家であづて、もはや詩人でもなければ画家でもないからである。もし天体について語るなら、彼は天文学者になる。自然や神の問題について語る場合には哲学者、神学者である。だが、もしかれがいかなるものであれ形象化に復帰するならば、言葉で画家同様眼を堪能させうるかぎり、画家の好敵手であるだろう。

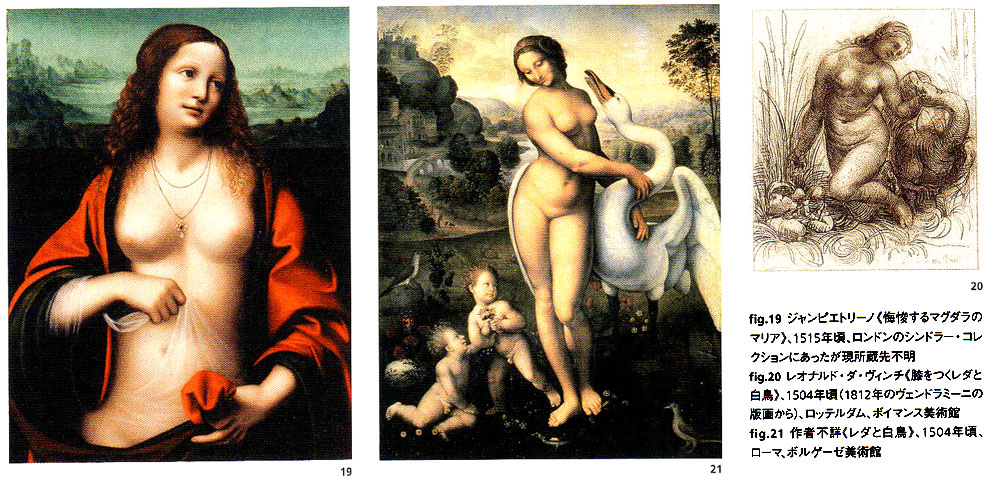

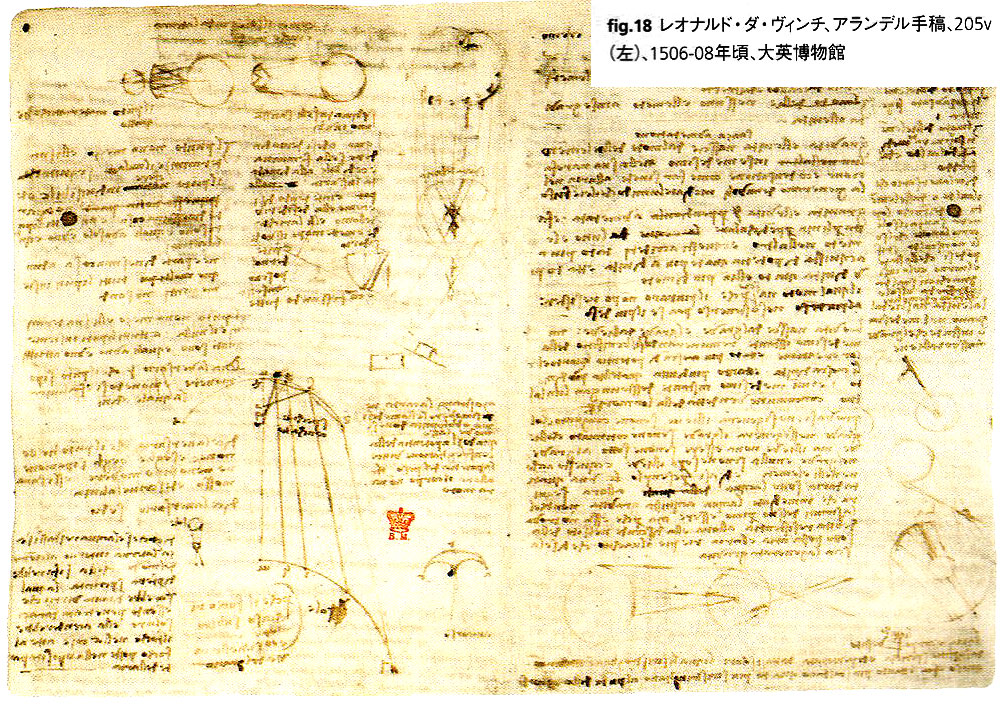

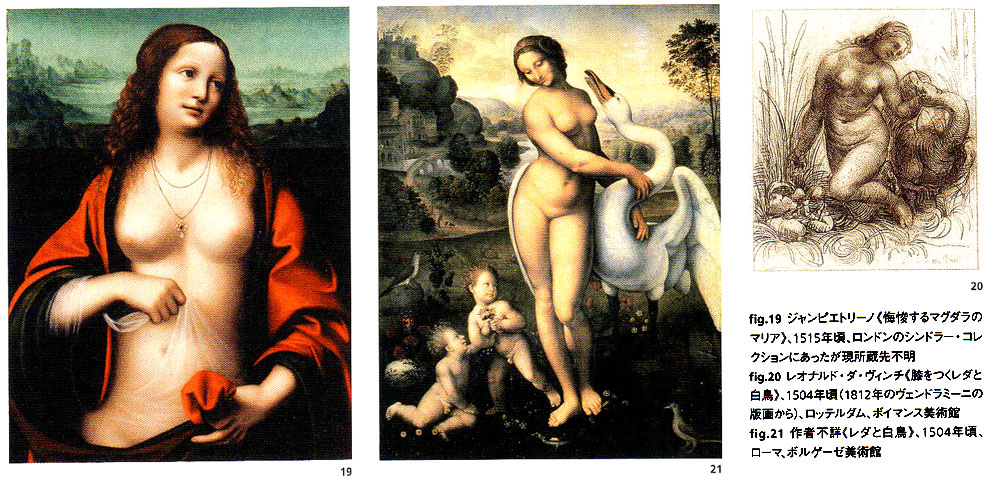

fig.19ジャンピエトリーノ《悔恨するマグダラのマリア》、1515年頃、ロンドンのシンドラー・コレクションにあったが現所蔵先不明fig.20レオナルド・ダ・ウインチ竜膝をつくレダと白鳥〉、1504年頃(1812年のヴエンドラミーニの版画から〉、ロッテルタム、ポイマンス美術館fig.21作者不詳≪レダと白鳥》、1504年頃、ローマ、ボルゲーゼ美術館 19

しかし絵画科学の神聖なる所以は、人間の手になるおよび神の手になるもろもろの作品を観照するにある。この作品はその面、すなわち立体の極限たる線、をもって周縁としている。絵画科 学はこの面〔と線と〕によって彫刻家にその彫像の完壁ならんことを命令する。これ〔絵画科学〕はその初歩、すなわちデッサンに よって、建築家にその建築物を眼に快いものたらしめる法を教える。これは各種の土器製作者にも、金工、織物屋、刺繍家にも教 える。これはさまざまな言語を表現する文字を発見した。これは 算術家には数字を与えた。これは幾何学者に円形を教えた。こ れは遠近法研究者や天文学者に、また機械制作者や技師にも教える。(杉浦明平訳)

このレオナルドの省察の冒頭部分に関して、《ラ・ジョコング(モナ・リザ)≫や《レダと白鳥≫(figs.20,21)といった絵画がひと目で分かる解説を与えてくれるだろう。特に、レオナルド派の作で、近頃アンコーナで展示された≪悔俊するマグダラのマリア≫(丘g.19)は、まるでレオナルドの思想を映し出しているかのようだ。レオナルド自身の作品で、行方がわからない1点について述べている言葉と、おそらく関係があるとも思われる。このレオナルドの言及は『絵画論』の第25章においてなされている。転載もとの原文は失われている。ここに全文を載せる。この部分は「美の称揚」を補完するだけでなく、「数学的天文学」の定義をも含んでいる。

▶詩人と画家の論争、および詩と絵画には、どのような相違があるかということ

詩人日く、詩人の学問を支えるものは、創意と韻律である。これらは、詩の簡単な構成要素である。創意とは、題材についての創意のこと、韻律とは、詩句における韻律のことである。加えて詩は、あらゆる学問から借用することもできると。

これに対して画家は次のごとく応える。画家もまたその絵画学において、詩人と同じ義務つまり創意と韻律を必要とする。描かれる題材についての創意と、比例を失わないための、画像における韻律である。ただし詩と違う点は、絵画はこの三つの学問(幾何学、算数、天文学)から借用するのではなく、三つの学問が、逆に絵画から借用するという関係である。たとえば、天文学のごときは一ここで天文学というのは、数学的な天文学のことであり、愚かな方法で生きている連中の、誤った判断について述べているのではない、失敬一絵画の主要部門である遠近法なくしては、何事もなし得ないものであると。

詩人は次のように言うであろう。詩人があることを叙述する場合、その叙述の中で、詞文の美しさによって実は別のことを表現しているのであると。 これに対して画家は、詩人がやるのと同じことを思い通りにやれるから、この点でもまた、画家は詩人と同列にあるという。

これに対して、詩人は愛を一変はあらゆる種類の動物の主要な条件である一人々の心に燃え立たせることができるというなら、画家もまた、それと同じことを行う能力をもっている。否それ以上の能力をもつとお応えする。というのは、画家は恋愛の対象となる容姿そのものを、彼氏の眼前に彷彿たらしめるからである。その男は、しばしば彼女に接吻し話しかけるが、一方文筆家が同じ佳人を、彼氏の眼前に呈示しても、彼はそのようなことはし16 ないであろう。絵画は、女性のうつそみの姿そのものでなくても、 その絵画に愛着を感じさせるほど、人知をはるかに越える行為 である。私はかつて、神聖な主題を扱う絵を一枚手がけたことが あった。その絵は愛好者によって買い取られたが、彼氏は疑問 のないところ、その女神に接吻することができるようにと、神聖さ の象徴を取り去りたいと思った。が、彼はその慕情と慾望を抑え、 屋敷からその絵を遠ざけたのである。さあ君詩人よ。生身を再 現する方法によらないで佳人を叙述し、それによって人々を刺激して、そのような慾望を誘発させてご覧。もし君が地獄、天国、あるいは他の快楽・恐怖を叙述してお目にかけようとおっしゃっても、画家はそれよりも一枚上手だ。というのは、画家は沈黙の問 にかかる快楽を伝え、あるいは君を恐怖に陥れ、または君の気 持ちを動揺させて、逃げ出させるようなものを、君の眼前に示す からである。絵画は詩よりもいっそう速やかに感覚を刺激する。もし君(詩人)が、詩は言葉でもって大衆を泣かせたり、また笑わ せたりすると言っても、それに対して私は、感覚を刺激するものは、君ではなくて演説家であり、これは詩とは別の学問であると申し 上げよう。一方画家は、感覚を刺激して笑いに誘い、しかし決して涙には誘わないものである。というのは、涙は笑いよりも、もっと 人為的であるからである。

ある画家が人物像を描いた。それを眺めた人がその場で欠くび 伸をした。しかも彼は、絵に視線を向ける度に、その発作を繰り 返した。その絵にもまた、欠伸をしているところが描かれていたの である。他の画家は、肉慾的な行為を描いたが、それはまことに いんわい 淫猥な作品で、その絵を眺める者を刺激して、同じ快楽を煽っ たのである。このようなことは詩にはない。

もし君(詩人)が、神々の御姿を叙述するにしても、その叙述に 対しては、描かれた女神像と同じだけの尊敬は払われない。と いうのも、このような女神を描いた絵に対しては、絶えず願いごと や様々な祈祷が行われ、またその絵には、各地から東方の海を 越えてまで、各様の世代が集い寄り、人々はその絵に向かって、 救済を求めるだろうけれども、しかし叙述された御姿に向かって は、そのようなことは決してしないからである。(裾分一弘訳)

レオナルドが確立した絵画と詩との比較では、彼と同時代の詩人との問の長い付き合いがうかがえる。その範囲は平凡な詩人たちだけでなく、すでに確認されているように、ロレンツオ・デ・メデイチも含まれる。このテーマは、より詳細な研究が期待される課題であり、その最初のものとしてマーティン・ケンプの優れた著作『レオナルド・ダ・ヴインチー科学と詩的情動』(1985年)を挙げることができる。レオナルドと交流があった詩人としてよく知られているのは、他にべルナルド・ベッリンチヨーニや、通称アントニオ・ダ・ヴインチとして知られるアントニオ・カッメッリ・ダ・ビストイア、パルグッサーレ・クッコーネ、ミラノのピアツティーノ・ピアツティらがいる。1500年以降のレオナルドと交流があった詩人たちについては、全く知られていないとはいわないまでも、ほとんど知られていない。その時期、レオナルドはフィレンツェとその他のイタリア中部の都市で、そしてローマに至るまでの各地で詩人たちと交流をもった。ヴァチカンでは、当地の名高き詩壇にレオナルドは身を置いていただろう。この詩壇は人文主義者の教皇たちによって生まれたもので、その中のひとりレオ10世はロレンツオ・デ・メテリチの息子であり、ラファエロの名高き肖像画によって永遠の生命を与えられている。ヴァチカン滞在中のレオナルドは、ヌムール公ジュリアーノの客人だった。ジュリアーノは教皇の弟にして詩人であり、ピッビューナ卿の親しい友人であった。レオナルドはヴァチカンでは、特に技術分野のプロジェクト(太陽エネルギーを産業に利用する装置など)に従事した。その計画はおそらくレオナルドの庇護者のためのものだった。その間レオナルドは、より個人的な研究にも打ち込んでいた。即ち解剖学や光学、機械工学などの分野であり、また地質学から水力学に至る研究だった。そして領地開発の研究があり、具体的にはボンティーナ地方(ローマのあるラツイオ州南東部)の湿地帯の干拓計画などで、これはまさにジュリアーノ自身が希望したところだった。レオナルドは、これらの仕事への熱中ぶりから、当時すでに得ていた画家としての名声に加えて、ローマの人々の注目を集めずにはいられなかった。当時ヴァチカンに住んでいた人や訪問した人はみな、おそらくレオナルドを探しまわったことだろう。特にレオナルドの友人や、彼のことを聞き及んでいた人は。1514年には、イザベッラ・デステもヴァチカンへ滞在している。随行した中には、教養高い詩人ジャン・ジョルジョ・トリッシ「ノがいた。彼は建築家バッラーデイオの良き助言者であり、ヴァチカンで出会ったレオナルドのことをバッラーテリオに話して聞かせたに違いない。他に、建築理論家ジャンパッティスタ・カポラーリもいる。彼は1536年に出版したウイトルウイウスの注釈版の中で、遠近法について論じ、そこでレオナルドとの出会い−この時のローマ以外ではあり得ない一について言及している。「[…]、そしてその頃まだフィレンツェのレオナルド・ダ・ヴインチがおり、私はまさにこの遠近法について彼と話をした。レオナルドは(アルベルティ式)2点法や透視粋を用いる方法よりも、(立面と平面から作図する)遠近作図法を用いることが多いと断言した」。ローマを基盤に活動していたシュナ人の建築家パルダッサーレ・ベルツツイと交流があったことは、レオナルド自身によって証言されている。このことは、ベルツツイの弟子セバスティアーノ・セルリオが、師を介してレオナルドの情報を得ることができただろうことを示している。セルリオによる手法の原則の説明は、まるで彼がレオナルド本人からそのことを聞いたかのようだ。「実践は手にかかっている。だからこそ、あの明敏なすぐれた頭脳を持つレオナルド・ダ・ヴインチは彼のすることに決して満足せず、完成まで手を入れた作品はごくわずかとなったのだ。レオナルドがしばしば語っていたその原因はつまり、レオナルドの手は彼の知性に追いつかなかったからなのだ」(『建築書』第2書12v、ヴェネツィア、1551年)。同様の証言は他にもある。レオナルドのヴァチカン滞在についての、また別の証言がある。措くべき聖母マリアの姿が頭に浮かんだときの話である。これは、アレッサンドロ・ヴュッルテツロによる長い注釈文の中に見られる。これはベトラルカの詩の注解本であり、1525年に出版された。この若き人文学者の、教皇レオ10世の宮廷での滞在についてはほとんど知られていないが、これはヴュッルテツロが直接レオナルド本人から得た情報である。不思議なことにこれまで見過ごされてきたが、レオナルドの精神がどう働いていたかを知る上でも貴重な証言である。 ベトラルカの詩、「天空のいずこにて/いかなるイデア(理想像)のもとで/‘‘自然”はかの優美な面ざしの手本をもとめたまいしや?」(ベトラルカ『カンツオニューレ』159、池田廉訳)に関するヴ土ッルテツロの注釈の一部を見てみよう。

プラトンの意見に比較して、いかなるイデアであろうと、神々し い精神においてははじめからイデアのイメージが創られているよ うだ。なぜなら、イデアはものごとのイメージであり、実際に経験す る前から我々の頭の中に形として存在しているものだからだ。あ る時レオナルド・ダ・ヴインチは、聖母マリアの姿を措こうとしたの だが、しかし実際に着手する前に、レオナルドは頭の中で聖母 の姿をあらかじめ確定していたのである。いかなるしぐさをとら せ、どのような衣服をまとわせ、そして顔立ちはどうかといったこ とを、彼は措く前にはっきりと想起していた[…]。

レオナルドの描いた聖母の顔をじっくりと眺めれば、いったい誰が、レオナルドがベトラルカの詩「聖母賛歌」のそのままの「イデア」を写し取ったことに、未だに疑いを持つだろうか。そしていったい誰が、レオナルドが常にダンテの助言を心に留めていたことを疑うのだろうか。「人の姿を措く者は、対象そのものにならないかぎり、その姿を描いたことにならない」(『饗宴』4章3節,52−53行)。このことをレオナルドは、1492年の手稿に書き写してさえいるのに。

1515年、レオナルドはジュリアーノ・デ・メデイチに1通の手紙を書いたか、あるいは書こうとしていた。アトランティコ手稿の中に、その時の様々な下書きが残っている。ここには、ふたりのドイツ人の弟子との間に起こった仕事上の人間関係の不快な出来事について詳細な報告も一緒に書き記されており、最初に自分自身の健康状態の不安定さをほのめかしている。この時期の、ある手稿の1枚(アトランティコ手稿78v−b)に、イノケンティウス8世の邸宅の図が措かれている。この邸宅はヴァチカンのベルヴェデーレ宮にあり、その中にレオナルドの当時の住いと仕事場があった。この中に、レオナルドはサレルノの医学校の規律として有名なソネットを書き写している。これは「もし健康でいたいなら、この規律に従いたまえ」で始まり、「色欲を遠ざけて、食事の質と量に注意したまえ」で終わる詩である。この頃の手稿には、彼の絵画作品についての記述がないが、しかし少なくとも2点の絵画がジョルジョ・ヴァザーリによって言及されている(『美術家列伝』㈵㈸.47)。「幼子イエスを腕に抱いた聖母の小さな絵画」と、もうひとつは別の「/トさな絵画」で、「美しくそして驚くほど優美な子ども」である。この2点の絵画はどちらも、友人パルダッサーレ・トウリーニのために制作されたものだった。トウリーニは教皇の掌璽院長(訳注:人事院のような部署)であり、ラファエロの友人で遺言執行人でもあった。この2点の絵画は、16世紀中頃はまだトウリーニの故郷であるペーシヤにあった。この2点の絵画に加えて、ヴァザーリは、どのようなものかは明確にしていないが、教皇レオ10世から作品が注文されるや、レオナルドが作品保護のニスを作るために植物をただちに蒸留し始めたことを記している。教皇は堪忍袋の緒が切れて叫んだ。「なんたることだ、この男は何も成しとげない。作品を描き始めるよりも前から、もう仕上げのことを考えている」

1500年以後からフランスでの晩年に至る手稿の中では、1518年6月24日が最後の日付である(アトランティコ手稿249r−b)。「精神(1amente)」という言葉は徐々に少なくなり、「知性(intelletto)」や「魂(anima)」といった語に取って代わられる。そのような状況であるから、精神に関連する思索は少なく、精神そのものに関する論述はいっそう少ない。レオナルドは、おそらくこの間題について考え書き記しうる限りのことは、すべて1490年代に書き尽くしてしまっていたのだろう。その時期のレオナルドの手稿を体系的に調査し認識することは、非常に有効である。具体的に、いかなる文脈において「精神」という言葉が用いられていたのかを知ることができる。それには、以下で見るような3つのケースがある。

第1の例は、鳥の飛翔に関する手稿、第11紙菓表の有名な文章で、1505年頃に善かれたものと推定されている。この文章には1982年にアンドレ・シヤステルが鋭い解釈を与えており、精神と「物事の真実」とを結び付けるユニークな結論を出している。「たとえ精神が第5感まであざむいたとしても、ものごとの真実はすぐれた知性を補完しうる養分であり続ける。しかし発想豊かな機知を補うものではない」。

第2の例は、ウインザー所蔵の解剖学に関する紙棄(19045r、解剖手稿B.2帥、1508年頃)にある。自然がものを産み出す力と、そのプロセスを再現しようとする錬金術師たちの無謀な野望についての考察である。レオナルドは、彼らが当時、有益な化学物質を発明したことを称えてはいるが、しかし同時に「生命や精神にとって有害な物事の発明者」と非難してもいる。彼が言わんとしているのは、麻薬の類いの人体への影響のことである。

第3の例は、1515年頃に善かれたパリ手稿Gの第47紙業麦の自伝的な文章においてである。「おお万象の思索者よ、普通自生のおのずから導き出す物を知って自慢するな。おまえの頭脳に上イこ工夫されたものの目的を認識することをよろこべ」(杉浦明平訳)。これについては、リヒダーによる『レオナルド手稿選集』の再版也飢7年、第2巻、252頁)につけた筆者のコメントを参照されたい0 このパリ手稿Gのメモは、科学技術に関する研究の1頁の余白に書き添えられたものである。これは確実に、レオナルドがローマに壬在していた1515年頃のものである0レオナルドがフランスヘと移未だ解剖学に関する考察の大めで一杯だった。解剖学はレオナルドが愛着を感じていた分野であり、ローマで何らかの成果を出したいと思っていた0しかしレオナルドの下で働いていたふたりのドイツ人助手とはそりがあわす暮らの告発を受けた教皇は、レオナルドに解剖実験の停止を命じた=このレオナルドの苦境は、彼の庇護者であり教皇の弟であるジュリアーノ・デメティチに宛てた手紙からもよくわかる。この点にして、ドメニコ・ラウレンツアによって『レットウーラ・判ンチアーナ』文書を整理した重要な貢献がある。そリ次の・し蔵れは、レオナルドの解剖学に関する研究の最終段階は、発生学にtならないとするものである0そのため、フランスでも引き続き発生学について思索を巡らせていたとしても驚くに当たらない0間接的な証拠だが、レオナルド以外の者(弟子のメルツイか)の筆跡によるメモが残っており、レオナルドがフランス滞在期間に行った幾何学に関する研究を書き記した耗菓に善かれている。これはアトランティコ手稿の1枚(174v−b)(fig.22)で、1515年にパリで出版されたェジデイオ・ロマーノ(ローマのジル)の『子宮の中での人体の発生』の書名が記されている。この書についてエドモンド・ソルミは1908年に、この本より早い時期に出版された版本があることを明らかにしている(しかし、リヒターが1883年に初めて指摘したとおり、書名は異なっていた)。すなわち、1484年にパドヴァ、1494年および1514年にヴェネツィア、そして1505年のリヨンの版本である。こうした、レオナルドが参照した文献については更なる研究の余地があるが、レオナルドの解剖学そのものについてはかなり効果が得られている。特に人間の生命の起源に関するレオナルドの調査研究が、まさに子宮と受胎のメカニズムについてのものだった点である0

fig.22レオナルド・ダ・巾ンチ、アトランティコ手稿、1517−18年、中央がおそらくメルツイによる書き込み、アンプロシアーナ図書館

レオナルド独特の観察は、性科学と生理学の間のどこかに置かれるべきものである。そこには、異性間での性体験を下敷きにした観察もある。レオナルドがこれらのことについて、誰かから聞いたのか、何かで読んだのかは定かではないが、例えば、勃起のメカニズムについて、生理学のみならず社会学的な機能に至るまで書き記している。レオナルドは「生殖の担い手」として男性器を称揚している。一方で否定できないのは、この科学的な文脈においても、生殖がとても不快な体の部分を介して、男女が互いに引かれ合うことを前提とすると彼が感情的に見なしていた点である。これらの器官を「大変醜い」と書いた、1510年の有名な文章がある。この省察は、人間の生殖器を機能させるためには、容貌の美しさや身を飾るもの、さらに時には「理性を外すこと」が必要となることを知っている者の個人的経験からは生まれないものである○

これとは別の経験に基づく観察がいる。男女の間で正反対となる欲求についての科学的研究に属するものだが、これも出どころをはっきり特定することは不可能である。この観察とは、大きな男性性静ま女性の側からすれば「大きければより良い」のであり、一方男性の側にとっては女性の開口部は「小さいことをもって良し」とするというものである。レオナルドはおそらく通俗的な知識を集めたと思われ、同様のことはフランチェスコ・デ・コロンナの著作『ヒュプネロトマキア』(ヴェネツィア、1499年、C4v)にも記述されている。「男女のいずれの意思によるものではなく、これは出産のための自然の意思なので、非難のしようがない」。このことは、ウインザー所蔵の、発生学に関する彼の晩年の紙菓(19101r、解剖手稿C.㈵㈵㈵.7r)に書き記されている。1512年頃のもので、レオナルドがローマへと住いを移す 少し前の時期にあたる。

別の憶測の種をまく危険性があるが、この紙業の書き記された1512年の時点で60歳であったレオナルドが、生理的にも精神的にも「魂の情熱」の力に頼って性欲を遠ざける一定の状況に達していたことは間違いではない。現代の医者と性科学者にとっては、説得力ある臨床例となり得るだろう0しかし、美術史家ゴンブリッチ卿も言っていたように、死者を精神分析学者の目の前に座らせることはできか、のだ。人間の本質というものは、我々もよく知っているように、鋭い直観を持った古代ギリシャの詩人イビュコスが言いあてたようなものであり続ける○以下はサルヴァトレ・クアジモードの優れた訳からの引用である。

わたしにとってエロスとは いくつになっても私をそっとしておいてくれることはない、 それはまるで北風が稲妻を伴って次第に激しく吹くように すばやい動きで、あたかも不純な混乱のようで、容赦ない狂気の渇きである 執拗に心の中に大切に抱えている 少年の頃からのすべての欲望を

レオナルドの複雑な精神から発せられた、計り知れない文脈の中にあっても、「魂」としての精神というテーマは、発生学に関する一連の研究と共に紹介されている。興味深いことに、この研究は1508年から1510年頃ものと推測される、ウインザー所蔵の中の1枚(19115r、解剖手稿C.㈵㈸・10r)における言語学についての研究の脇に記されている。この紙菓は、自然が発明した巧妙な機械としての人体について論じたもので、ここに以下のような記述がある0

それを内包し構成する身体の魂、つまり母親の魂が、子宮の 中に人間を形作る。同時に、この母親の胎内に住む者、つまり胎 児に魂がそなわる。胎児の魂は、初めは眠っている状態であり、母親の魂によって保護されている0 魂の親子関係についての不思議なプロセスを扱ったこの考えにっいて、レオナルドは1493年頃にはすでに言及していた。「アヴイケンナ(イブン・シーナ)は、魂が魂を生み、体が体を、他の器官についても同様にある器官が同じ器官を生むと思っていたが、これは誤りである」(ウインザー所蔵19097r、解剖手稿C・肌3r)。レオナルドは、有名なある告白でこの文章を終えている。すわなち、「この議論はここにはふさわしくないが、魂を持った身体の構造を論じるに は必要である−そして、魂の定義に関する他のことについては、修道士たちの頭に任せよう○民衆の父たる修道士たちは、霊感に ょってすべての秘密に通じているのだから」。レオナルドはそう述べ た後、ただちにこう付け加えた。「冠を頭上にいただくあの書物(訳50注:聖書のこと)については触れずにおこう。あそこにある言葉は至高の真理なのだから」と。

レオナルドが、ここで神学者と彼らの魂についての思想をあざ笑っていると捉えることもできるだろうし、実際、多くの人がそう考えている。しかし、もしレオナルドがサバティーノ・デッリ・アリエンティの『レ・ボレツターネ』を知っていたならば(その可能性はあるが)、その末尾にある短い説話の補遺を読んだことだろう。この説話は魂に関する神学的立場からの堂々たる解釈であり、魂に関する古代と中世の集め得る限りの知識についての言及が引用されている0これは当時の著名なカルメル会修道士バッティスタ・スパニヨーリ・マントヴァーノによるものである。マントヴァーノはイザベッラ・デステの友人にして通信員であり、そして修道士仲間のビュトロ・ダ・ノヴュッラーラはレオナルドと交流があったことでよく知られている0とはいえ、レオナルド自身が同時期に他の手稿で主張していたことを軽視することはできない。それは例えば、1510年に善かれた、ウインザー所蔵の解剖手稿の紙葉(19001r、解剖手稿A・2r)に見られる次のような記述である。

そして人間よ、この私の労作において自然の驚嘆すべきいと なみを考察するものよ、おまえが、自然の作品を破壊することを凶 悪なことだと判断するならば、今度は人間の生命を奪うことこそ 凶悪この上ないことと考えるべきだ○なぜかならこの人間の〔肉体 の〕組み立てがおまえには不思議きわまる細工に見えようとも、こ れはかかる建築の中に宿る霊魂に比べたら及びも付かぬもので ある。だから霊魂をば満足のゆくかぎりその作品に宿らせておけ、 ぉまえの怒りや悪心のため一つきりのこんな大切な生命−まこ とに、生命を尊重しないものは生命に催しない一(杉浦明平訳)

このレオナルドの言葉をもって、我々はウインザー所蔵の解剖手稿へと立ち戻ることができる○我々が最初に考察した、脊椎と首の筋肉が、まるで船のシュラウド(横静索)のように動きに合わせて頭 を支えている、あの大きな素描の措かれた紙葉のことである。この素描の周りに書き込まれた技術的なメモは、ロモランタンの王宮建設計画のための建築実に添えられたものと同じ筆跡で善かれてお り、レオナルドがフランスの地に得た生涯最後の地で自分自身へ宛 てた、個人的な省察となっている。

おお、人体というこの機械を深く思索する者よ、悲しむなかれ0 他者の死が君に人体に関する知識を与えるからといって。むし ろ喜びたまえ。我々の創造主が体というこのような秀逸な装置に、知性を付け加えてくださったことを。

もも

Top