モノとモノが密着しないで隙間がある状態がばらばらです。いわば、粒子が止ってくる状態。粒子がはっきりと出現してくる状態です。粒子が立ってこないと、世界がのっペリとしてしまって、物の遠近がわからず、質感も硬さもわからず生物は不安になってくるからです。

粒子を手がかりにして、生物は世界の奥行きを確認しているということを、20世紀のアフォーダンス理論が実証し、粒子の重要性をわれわれに教えてくれました。世界がぱらぱらしているから、われわれはそこに奥行き、距離、質感を見出して、そこに自分が棲めるのか、生きていける場所なのかを判断して、安心することができるのです。

ただ単に隙間があればぱらぱらになるわけではなく、粒子の大きさと隙間との関係が重要です。粒子が細かすぎてもぱらぱらにならないし、大きすぎてもぱらぱらにならない。すなわち粒子が立たないんです。

たとえば「ロータス・ハウス」(2005年)では、石がぱらぱらとした粒子として扱われていまひとつの石をどのくらいの寸法にすれば、あの家の全体の中でぱらぱら感が出せるか。仮にあの石をもっと小さくてレンガぐらいの大きさにしてしまうと、ぱらばら感が足りません。なんかベチャツとした癒着した感じになってしまう。逆に通常の外壁に使う時のサイズ、60×120cmにすると、大きすぎて粒子感が失われてしまいます。

砂糖でたとえて言うと、目の前にあるこの小さな容器にブラウンシュガーの5mmとか6mmぐらいの租が入っていると、割とぱらぱらして、コーヒーに入れるのに美味しそうな感じがする。でも、グラニュー糖だと、ひとつひとつはもちろん粒なんだけどぱらぱらして感じられか、。ブラウンシュガーが逆にもっと大きくなっても、コーヒーに入れるにはごつくなりすぎて、おいしそうではなくなる。すべての場合、全体と部分との関係の中で、ちょうどいいぱらぱら感が見つかるわけです。

このぱらぱらというのは僕だけのテーマではなく、建築デザインの普遍的テーマでした。ギリシャのパルテノン神殿の正面には柱が8本ありますが、なんで8本なのかまず、偶数が神殿によく使われます。たとえば5本だと真ん中にボンと柱があってその柱がすごくうっとうしく感じるから偶数にする。でも同じ偶数でも、6本でも、10本でもなくて8本だというのはなんでだろう。正面に8本の柱をもつパルテノンが神殿の中の神殿としていちばん美しいとされてきたのはなぜだろうかと。

10本だとうるさい感じがするし6本だと逆に租雑な感じがするのはなぜだろうか。一言でいえば、柱のぱらぱら感の問題です。ぱらぱら感とは、ピッチの問題、密度の問題だけではなく、全体と部分とのバランスの問題が大きくかかわっています。同じピッチで並んでいても、10本並ぶとグラニュー糖みたいにべたべたしてしまうし、6本だとポツンとしてさみしい。8本だとちょうどよくぱらぱらと感じられるのです。

パルテノンの美しさは普通はプロポーションの問題としてとらえられ、柱の直径と高さの比率、ファサードに隠された黄金比で説明することが多いのですが、実はプロポーション以上に人間の身体にアピールするのは、心地よいぱらぱら感です。ぱらぱら感は、数値化がむずかしいので、西欧ではプロポーションという指標を使って「美」を捏造しようとする癖があります。

古代ギリシャ・ローマに由来する古典主義建築の理論も、基本的にはプロポーション論だし、20世紀のチャンピオンであるル・コルビュジェのモデュロールにしても、典型的なプロポーション論です。生物にとって大事なのはプロポーションではなく、ぱらぱら感であり、気持ちのよい隙間なのです。

▶ロータス・ハウス/LotusHouse

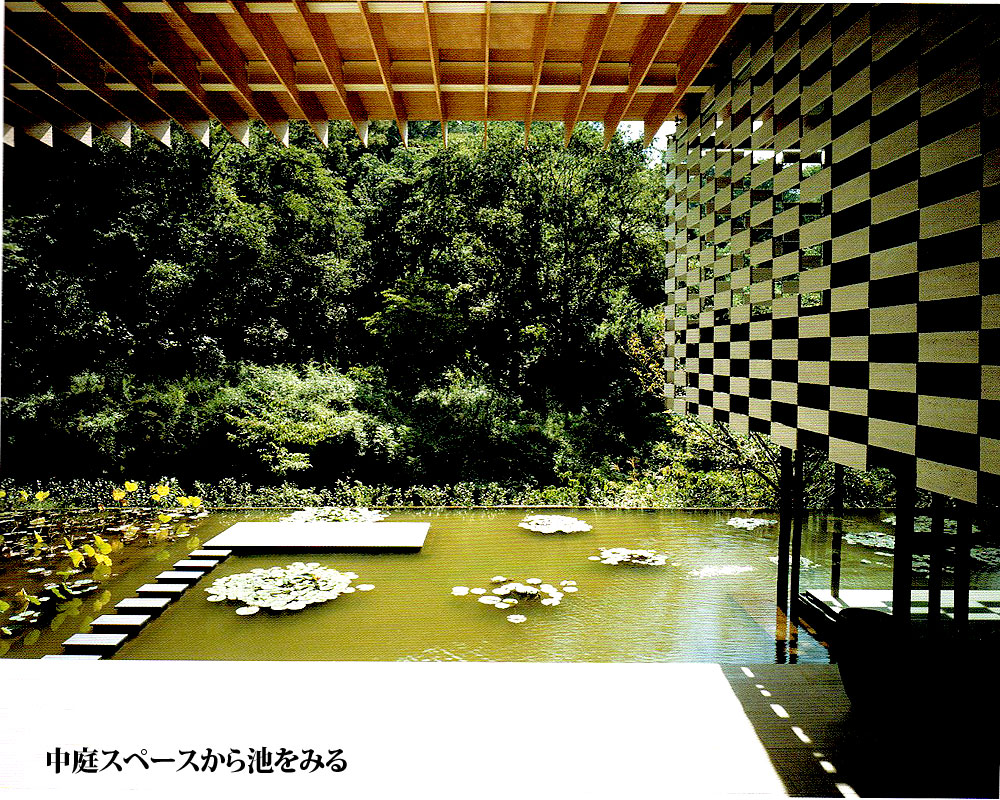

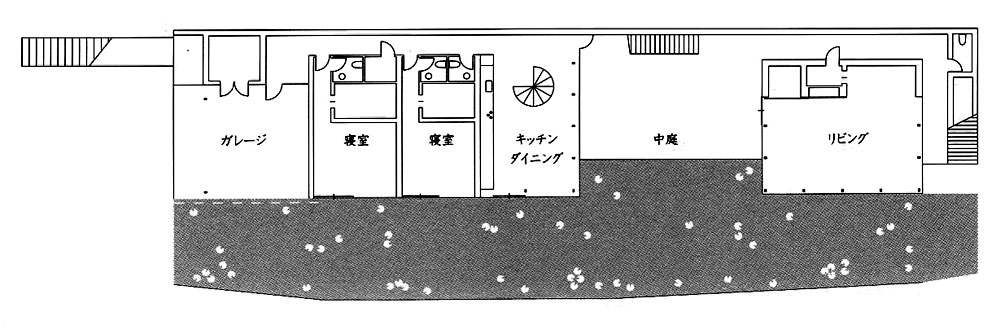

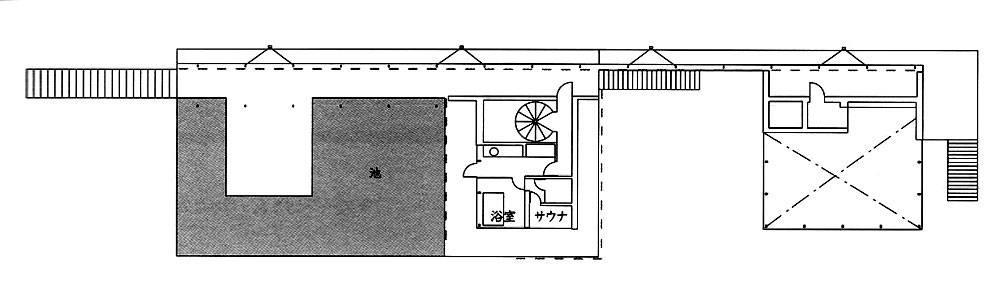

川岸の森に計画されたヴィラ。川(水)と建築が融け合う状態をつくろうと考え、川とヴィラとの間に水を張って蓮を植え、この蓮池を媒介にして川へさらにまた対岸の森へと連続していく状態をつくった。すなわち、蓮池という媒介が、すけすけ感をつくり出しているのである。

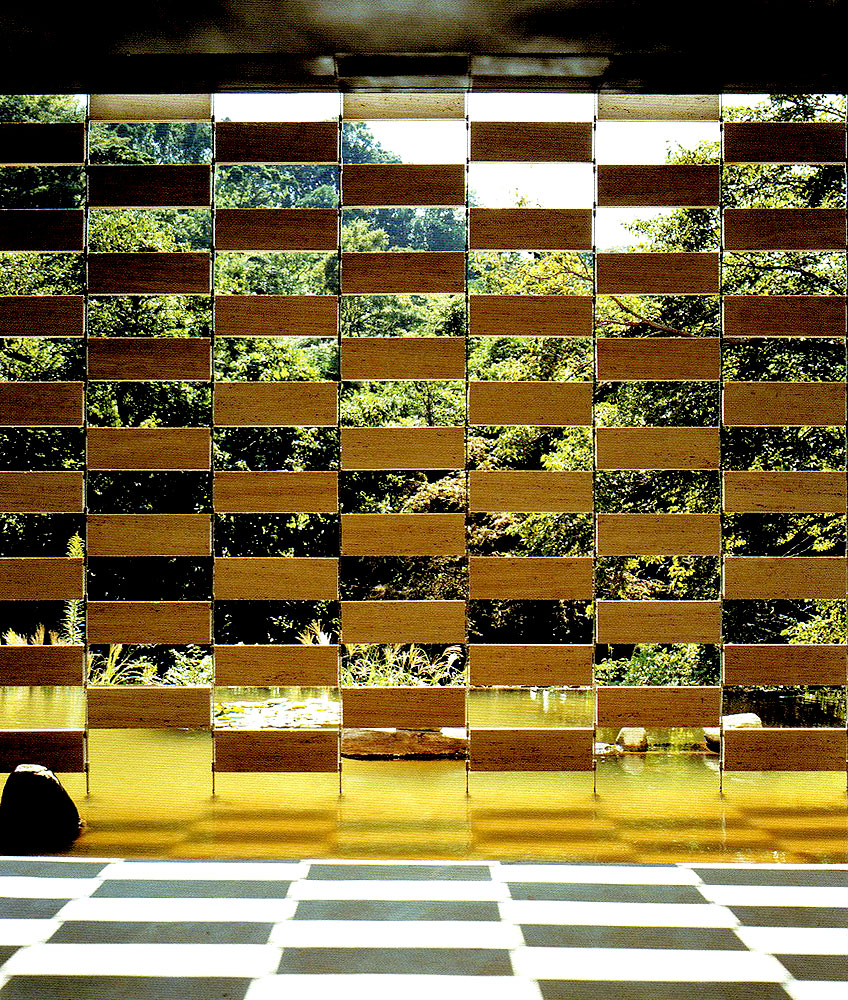

壁面はミース・ファン・デル・ローエがバルセロナ・パビリオン(1929年)で用いたのと同じトラバーチンというベージュ色の石材。ミースがトラバーチンを重く、マッシブな素材として扱ったのに対し、このプロジェクトでは、トラバーチンをぱらぱらとした粒子として扱うことで、川と建築とをやわらか、くつなぐことが可能となった。

ぱらぱらであると感じさせるためには、まず石のパネルの寸法が、人間の身体に.心地よい寸法、ここでは20×60cm、厚さ3cmというペらペらでなくてはならず、さらに大事なことは、パネル(粒子)とパネルとが1点で軽やかに接していて、べたべたとつながっていないこと。

その1点で接したディテールをつくるために、8×16mmの断面寸法のフラットバーを用いて石を吊るというアクロバティツクなディテールにも挑戦した。ぱらぱらさとは、粒子と粒子との接点の形状に由来することを確認した。

▶ブザンソン芸術文化センター

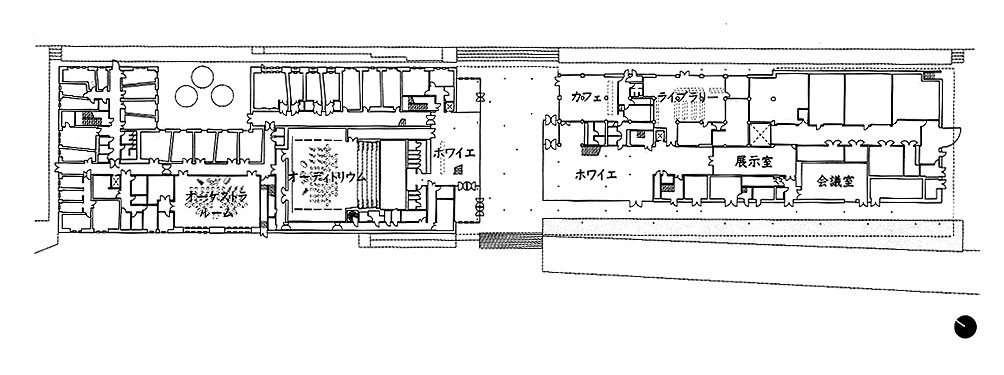

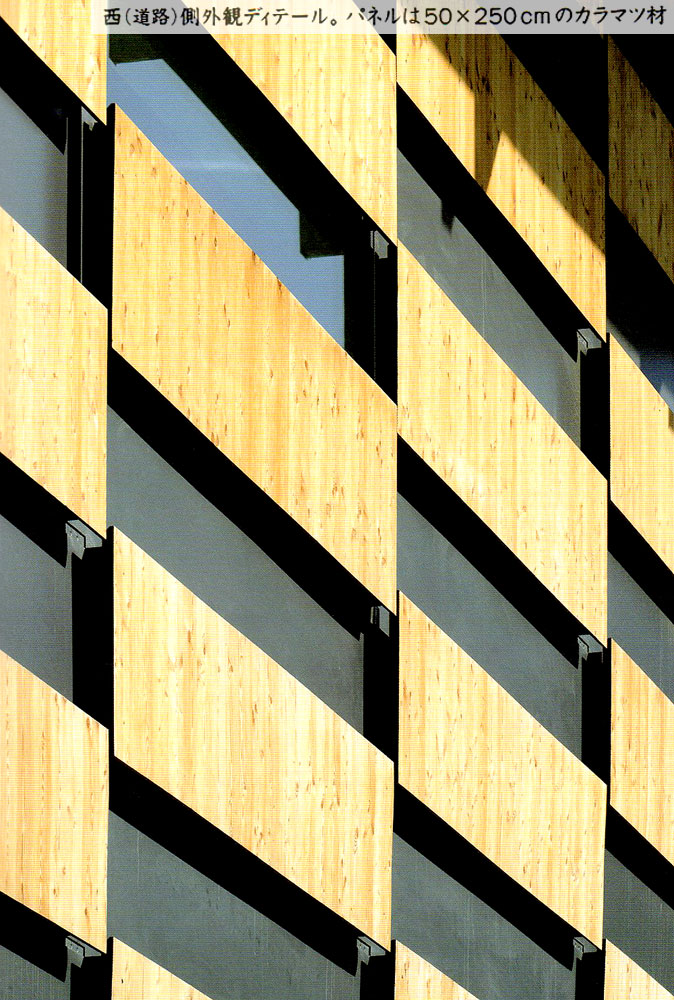

スイスに近いフランス東部の都市、ブザンソンの河岸に立つ、音楽ホール、現代美術館、音楽学校の複合施設。敷地に立つ1930年代のレンガ倉庫を現代美術館へと転用し、過去と現代、建築と自然といった対立要素のすべてを、木のスクリーンでゆるやかに覆い、市民の多様な活動を包み込お、あいまいな複合体をつくった。

ブザンソンはフランス東部の都市で、かつて小澤征爾が国際指揮者コンクールでグランプリを受賞 (1959年) したことでも知られている。市の中心部を流れるドゥ川の河岸の敷地に、音楽ホール、現代美術館、コンセルバトワール (音楽学校) からなる複合的文化施設を作るという課題であった。

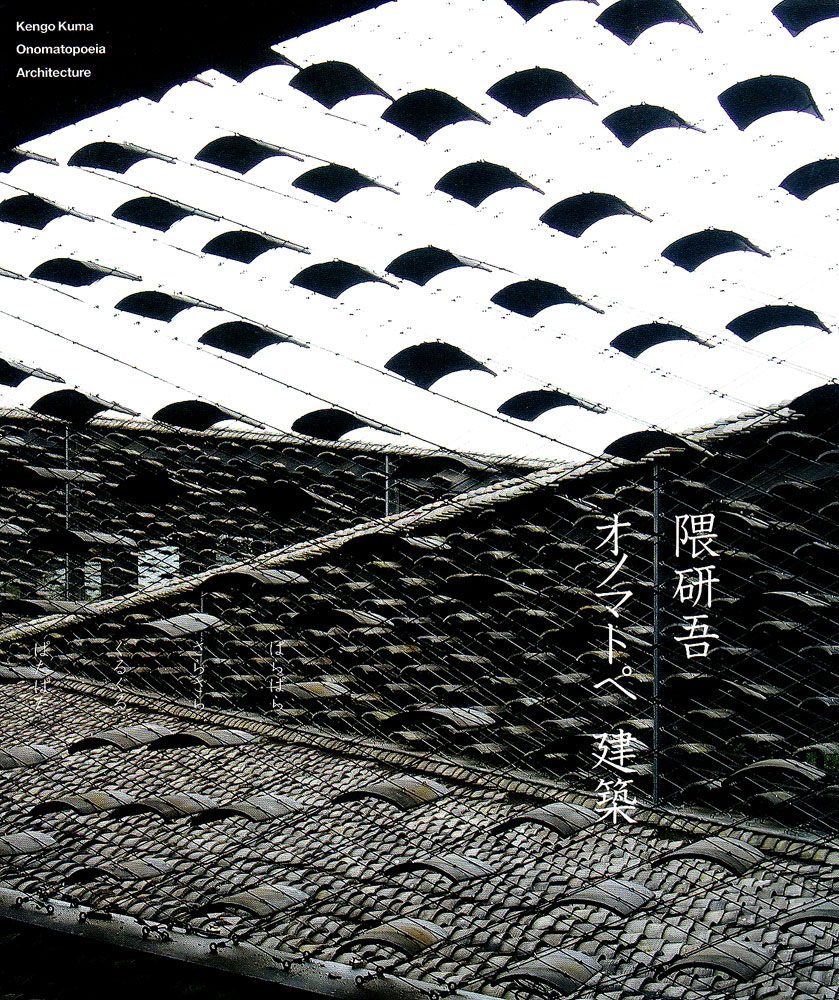

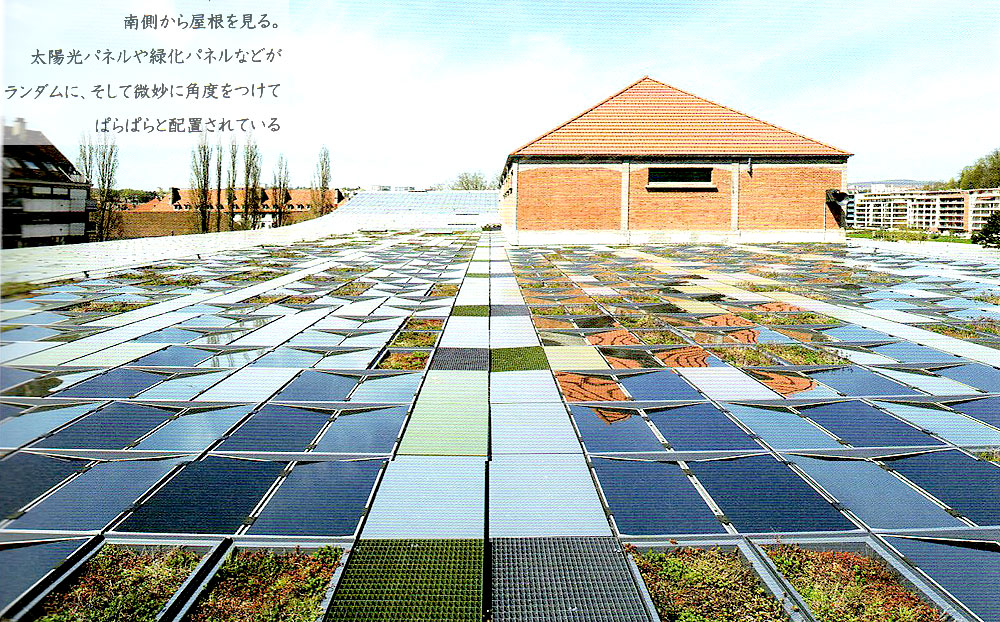

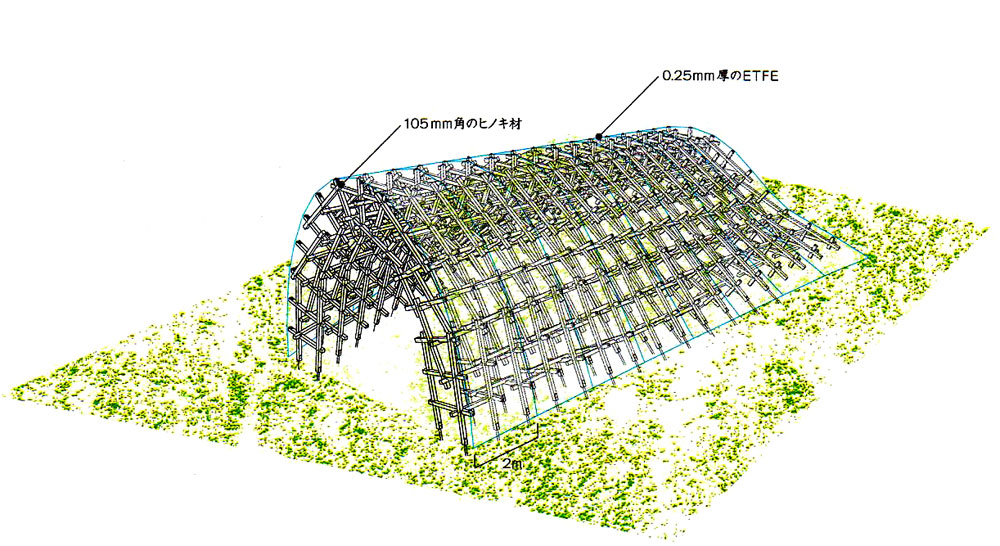

敷地内にある1930年代の煉瓦張り倉庫と、要塞として用いられていた17世紀の五角形の建築物を、大らかな「ゆるい」屋根でつなぐという提案をした。日本にも「箱物」という言葉があるが、そこに新たな箱を提案するよりは、美しい河岸に、大らかな屋根をひとつかけ、ばらばらに存在するかに感じられる既存の建築物を、その屋根がひとつに統合し、その屋根の下に、川風の吹きぬける「木陰」のような空間を作りたいと考えたのである。

「木陰」を作るために、屋根は様々な自然素材のモザイク状の集合体とした。スレンダーな鉄骨の柱の上に、ジョイスト状の木の構造体をのせ、そこに植栽、地元の木、石、ガラスをモザイク状に配置するのである。光がそのモザイクを通過して美しい陰を作り、川辺の人々を包み込むであろう。街は立体的であり、丘のからもこの屋根はよく見下ろせる。第五のファサードとしてのモザイク状の屋根は、人工と自然とがモザイク状に織りあげる川辺の景観に溶け込み、環境と響きあっていくだろう。