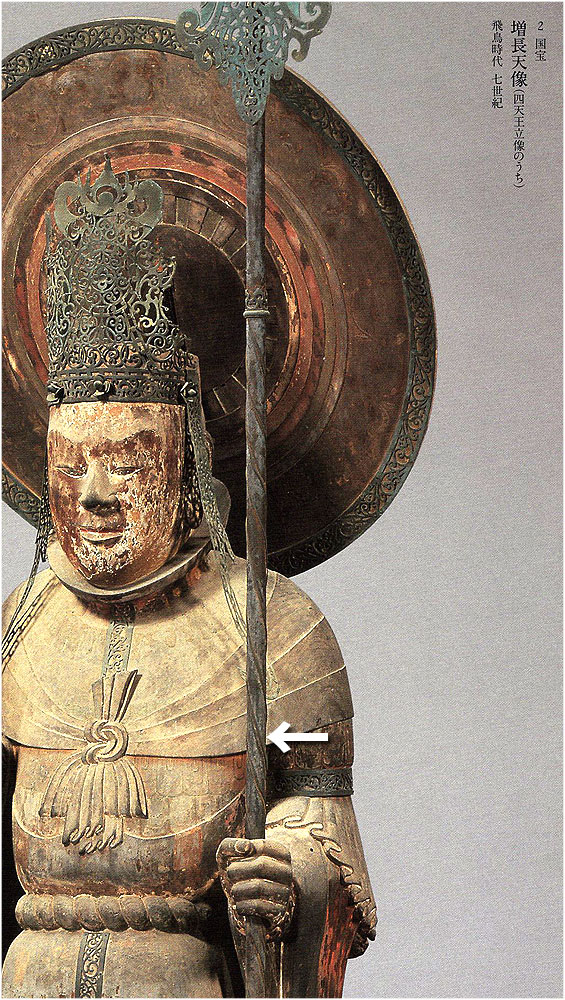

■四天王立像 四驅 国宝木造 彩色・切金

■四天王立像 四驅 国宝木造 彩色・切金

[持国天][増長天][広目天][多聞天]飛鳥時代(七世紀)

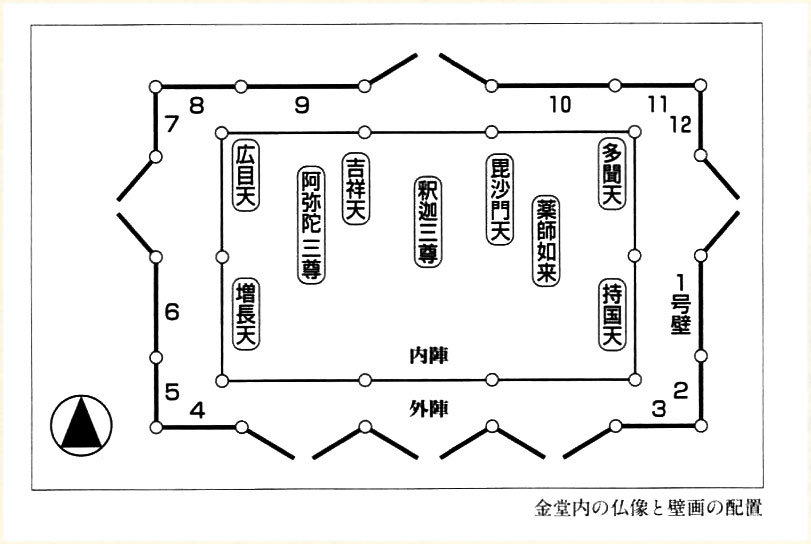

法隆寺金堂の須弥壇上四隅に安置される四天王像。向かって右手前から時計回りに、持国夫・増長天・広目天・多聞天の順に配置される。持国・増長の二天は正面向き(南向き)に、広目天は向かって左方(西向き)に、多聞天は右方(東向き)に向いて立つ。ただし戦前の写真を見ると、持国天と増長天とが逆の名前になっているものがある。

クスノキ材を用いた一木造で、四天王本体は手首先等を除き一材から大半を彫成し、内到はおこなわない。邪鬼と岩座はそれぞれやはりクスノキ材の丸彫とする。七世紀には彫刻の用材としてクスノキがほとんど例外なく選択されており、建築にはヒノキ材が用いられるのと好対照をなす。その選択の背景にある思想の解明は今後の課題ではあるが、わが国古来の神観念との関わりを指摘する説もある。クスノキは神が降臨するよりしろとなりうる聖なる樹木であり、日本では早い頃から神と仏との習合現象が認められることは注意を要する。

頭光もクスノキの一枚板・・・・・鉄製金具に光背表中央の壷金具を差し込んで国定する。広目天を除く三体が左手にもつ戟(げき)も木製で、銅線を巻きつけて植物の葦を表す。(上図右) 戟の頂部には三鈷(さんこ・両端が三つ股になったもの)をつけ、最下部の石突(いしつき)、柄の途中の上下二カ所にはめる責金(せめがね)とともに全て金銅製(銅製鍍金)とする。多聞天像の戟の上部の責金(せめがね)の下には玉虫の翅(はね・翼 )を伏せた痕跡が認められ、玉虫厨子の装飾技法に通ずる。広目天は木製の巻子と筆を持つ。持国・増長天が右手に持つ剣は明治時代の新補のもので、法隆寺に伝来した銅七星剣ともう一口の銅剣とが、かつてはこの二天王像の持物であったと伝える文献がある。

頭部前面につける宝冠や腕・臂の釧(くしろ)、鎧の合わせ目と下縁には金鋼板を切り抜いた透彫文様を表す。その文様はC字形を主なモチーフとした唐草文で、宝冠はさらに頂部中央に三日月上の宝珠、その左右に計六枚の羽根を表す。これらの装飾の様式は夢殿の救世観音像宝冠や、玉虫厨子の各所の荘厳に用いられた金物とも近いが、さらに洗練を増したもので、若干の時間差が感じられる。

像の表面は漆下地に白土地を施したうえに彩色する。赤(朱)・橙 (丹)・緑(緑青)・青(群青)の四色を基本とし、各所に金箔を文様に切り抜いて貼り付ける切箔や、細い線に切って衣文の峰等に沿わせる切金技法も用いられている。日本で切箔の技法が確認できる最古の作品は同じ法隆寺の玉虫厨子だが、本四天王像ではその技法に数段の進展が認められ、この点にも両者の時代差が感じられる。

持物のちがいを除けば四体の姿勢にほとんど差がなく、いずれも邪鬼の背上に足をそろえて静かに佇立しており、奈良時代以降の四天王像とは大きく異なった印象を受ける。甲胃の形式も古lで、王事中央暮に合わせ日がくろ_九式准甲と呼ばれる鎧を身につけ、長い袖を垂下させる。奈良朝以降の神将形像が唐時代の像を範とした西域風の軽快なスタイルであるのに対し、本四天王の甲曽・服制は一時代前の六朝時代の風にのっとったもので、法隆寺の玉虫厨子の宮殿部扉に描かれた二天王像の図様もこれに相近い。

同じ金堂の釈迦三尊像や夢殿の救世観音像などの飛鳥前期の彫刻が正面観照性を顕著に示していたのに対し、本四天王像では体部の厚みを増し、腰脇から体側を垂下する天衣がその広い面を側方に向ける点に明らかなように、側面観照性を充分に顧慮した造形で、立体として一歩進んだ様相を見せている。

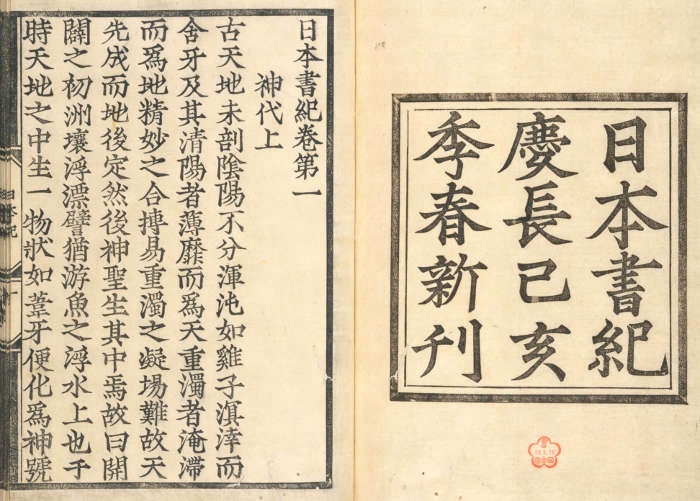

広目天と多聞天の光背の真に刻まれた銘によって四人の作者の名が知られるが、そのうち広目天の銘に見える山口大口費(やまぐちおおぐちのあたい)は、『日本書紀』白雉(はくち)元年(六五〇)是歳条に、詔(みことのり)によって千仏像を造ったと記録される漠山口直大口と同一人と目されるため、本四天王像の造立時期も白雉元年を基準として考えることができる。四人のうち三人までが渡来系氏族の出身と考えられることも重要である。

天王像が踏む邪鬼は両手両足を縛られてうずくまるポーズで、かつてはその手に剣を捧持(ほうじ・高くささげて持つこと)していた可能性がある。胸乳と太鼓腹を表し、中国に起源のある鬼神の性格を継承するものと思われる。

本四天王像は聖徳太子が建立した大阪・四天王寺に伝来した四組の四天王像(全で失われた)のうちのいずれかを写した模像かと推測される。しかし奈良時代の法隆寺の資財帳には本四天王像を金堂に安置した記録がなく、文献上は平安後期、十二世紀前半までは確かな記録を見いだすことができない。したがって当初の安置場所については謎をのこすが、わが国に現存する最古の四天王彫像として、仏教美術史上その価値ははかりしれない。 (岩田)

■毘沙門天立像 一驅 国宝木造 平安時代(承暦二年/一〇七八)

■吉祥天立像国宝木造 彩色 一驅 平安時代(承暦二年=一〇七八)

この毘沙門天と吉祥天の彫像は、金堂中央(中の間)の釈迦三尊像(飛鳥時代、推古三十一年=六二三)の左右に安置され、釈迦像とともに吉祥悔過会の本尊として一具を構成している。吉祥悔過会(けかえ)は天下泰平、五穀豊穣、諸民安楽を願う儀礼で、国家仏教であった奈良から平安時代にかけて普及した。一般に吉祥天を本尊とし、罪悪を懺悔して災禍を払い、福徳を祈る儀礼であるが、本像のような三尊構成の吉祥悔過は『金光明最勝王経』の第六「四天王護国品」に基づいている。それによると、仏の画像を描き、左辺に吉祥天、右辺に昆沙門天の像を作ると説かれ、最勝講の本尊構成と同じである。『金堂日記』(平安時代)を見ると、当寺の恒例行事であった吉祥悔過会は従来、講堂で施行されてきたが、今後は他寺の例に准じて金堂で行うこと、また彩色画像に替えて彫刻の尊像に変更すること、衆僧が同心合力して三尺五寸の毘沙門天と吉祥天の仏像各一躯を造立したことなどが記されている。本二天像はこれらの史料に該当する仏像であり、制作の時期は同じく「金堂日記』によると、承暦二年(一〇七人)正月七日から始められ、十月八日に御堂を開かれ、十一月十二日に本像が安置され、十二月二日に開眼供養が執り行われたことが分かる。「金堂日記』では金光明最勝王経一部も整えられている。本二天像は現状、本尊釈迦を挟んで、最勝王経の経説とは左右逆の位置に安置されるが、前述したように、釈迦三尊に増設される形で進められたのであった。なお『毘沙門天王経』には釈迦仏の右辺に吉祥天を画くことが説かれる。法隆寺ではいまも毎年正月に三尊を前にして修正会が行われ、称名悔過(しょうみょうけか)を中心とした法要が勤修されでいる。「金堂日記』に伝える吉祥悔過会の吉祥天画像を木像に改める行為(作善)は、本像に限ることではなく、史料によると、貞観十三年(八七一)出雲の国分寺に安置されている吉祥天画像が五尺の木像に改められている(三代実録』)。この画幅の吉祥天像は古く神護景雲二年(七六人)に安置されたものとみられ、百年を経過しで木の仏像に替わったのであった。

釈迦の左辺にある毘沙門天は、左手を逆手にして、戟の柄を抱え込むように握っている。右手は屈臂(くつび)して塔を捧げ、それに視線を投げて、面を右方にやや向け、腰をわずかに右に捻り、左足を やや前に踏み出して框座(かまちざ)に立つ。このような形制は、山形・上杉家本の絹本若色毘沙門天像(国宝)を反転させた図様に一致している。この上杉家本に従うと、もとは邪鬼を踏まえていたかとも思われるが、現状の框には痕跡はみえない。吉祥天像は左手を屈臂し、手に蓮台付き火焔宝珠を載せ、右手は臂を軽く曲げで下げ、掌を内側に向ける。指先は第一指を除いて他指は軽く曲げている。これに似た印相は逆手にはなるが、東大寺法華堂塑造吉祥天像がある。なお通形の吉祥天像は下げた右手は掌を正面に向けて五指を伸ばしている(施願印(昆沙門天王経))。本像は、反花の上に置かれた丸框に立つ。

構造は次の通り。毘沙門天像は檜の一材から彫刻し、両体側のやや背面寄りで割矧(わりは)ぎ、内刳(うちぐ)りする。裳裾(もすそ)の下端と左側、および沓(くつ)先は別材矧ぎ。吉祥天は足先を含む頭体部を檜の一材から彫刻し、後頭部および体部背面を割矧(わりは)ぎ、内刳(うちぐ)りする。頭部と体部の内矧は貫通しない。両像ともに両肩から袖にいたる各一材を体幹部に矧付け、手首などの小材を別に矧いでいる。毘沙門天保の右手は臂でさらに矧いでいる。

両像ともに表面は布貼した後に錆下地をし、彩色している。切金文様の使用は控えめであり、毘沙門天は七宝繋ぎ(肩布)、格子(胸甲)、袈裟襷(たすき)格子文(鰭袖ひれそで・上部)、吉祥天は立涌(たてわく)文(腰帯)、衣の縁取り(両像)に限られている。彩色文様は豊富であり、宝相華(ほうそうげ)、唐草、および各種の団花文(だんかもん・八綾形・八花形を思わせる団花文)が繧繝(うんげん)彩色で描かれ、とくに大ぶりの団花文は箔押の上に文様の輪郭を塗り残すように彩色している。同時代の京都の彩色に比べて古風であり、堅実な趣があり、奈良様の伝統を伝えている。

ともに肉付きのよい体つきで、衣文も簡潔で、動勢を控えて全体を穏やかにまとめている。比較すべき彫像としては奈良・霊山寺(りょうせんじ)薬師三尊像(治暦二年=一〇六六)や法隆寺聖徳太子像(治暦五年=一〇六九)があり、これらと同じように、繊細化への方向に進んでいない大らかな作風は、平安時代、十一世紀後半の奈良の造像風土の伝統を伝えるものと考えられる。このような作風が次代の旧中川寺伝来の毘沙門天像(応保二年=一一六二)へと続くのが平安後期の奈良仏師の歴史である。最後に顔つきについて触れると、両像ともに肉取りが豊かで、穏やかな面相であるものの、鬼沙門天像ではそれが引き締まっで、目鼻立ちに生彩を加え、吉祥天像ではふくよかな目鼻立ちで、華やかな表情を表している。二天像の性格の違いが平安後期の温和な造形感覚を通して見事に対比されるこの造形の妙は、作家の優れた力量を表出しているといっでよいだろう。(鈴木)

■阿弥陀三尊像

三瀬重要文化財銅造 鍍金像高[阿弥陀]六四.六[観音]五五・四 鎌倉時代(覚書三年=一二三一)[勢至]鋼造 像高 五五二一 現代(平成六年=一九九四)

金堂の内陣は中の間に釈迦三尊、東の間に薬師(ともに飛鳥時代の作)、西の間に阿弥陀(鎌倉時代)の三驅の仏像が安置されるが、このような三座並列は鎌倉時代に整備されたものである。西の阿弥陀仏は光背裏面の造像銘などから、寛喜三年(一二三一)三月から鋳造され、翌年の貞永元年八月五日に供養され、次のような事情で造られたことが分かる。平安時代(十一世紀末)に金堂の仏像や道具類が盗まれ、長らく本尊不在のままで台座が置かれていたので、大勧進観俊(だいかんじんかんしゅん)と静思(じょうおん)によってこの阿弥陀仏像が造立された。盗まれた仏像はいわゆる小金銅仏であったとみられるが、先に述べた三仏の構成に釣り合うように大きく造られた。作者は大仏師康勝(運慶の四男。湛慶は兄。慶派)、鋳造は銅工平国友である。

本像は阿弥陀の定印(じょういん)を結んで坐るが、全体の姿と形は釈迦・薬師を加えた三仏構成を意識して、これら飛鳥仏に倣(なら)っている。すなわち、両肩をおおう法衣、左手の前ばくから外方に流れる衣の処理、胸腹部に表された下着の縁と裙(くん・もすそ。女性が腰から下にまとう衣)の括(くく)り紐の結び目(花形)、裳懸座(もかけざ)風に末広がりに広がった台座の懸け布(シーツ)、品字形などの図式的な衣褶(いしゅう)表現など、本像の形式的特色は飛鳥仏のそれを学んでいる。光背の文様も薬師像のモチーフを採用し、宝珠形の外形や先端の反り上がりも薬師像のそれに酷似する。しかし特記するべきは、造形感覚そのものは飛鳥仏を模古する姿勢から離れ、鎌倉前期から中期にかかる様式を示していることである。大ぶりで低平な肉髻(にくけい)、頭部の両側が丸く張って頬に自然に連なる顔、切れ長の細い眼、明瞭に刻んだ三道(さんどう)、ゆるく長い曲線を描く両肩のライン、左右相称風の膝前の衣禰など、ぞれぞれが鎌倉彫刻としての時代性を表しており、いわゆる当世風に、自然で穏やかな表現にまとめられでいる。それは、本像の原型制作者であった大仏師康勝の個性であろう。

本像は両手先を除いて一鋳とし、銅の厚みは平均して薄い(〇・四から一・〇センチ)。像内からも衣褶の表現とわかる凹凸が観察される。その皺数の多さには木彫的感覚が感じられ、本像の原型が木型ではなかったかとも想像される。台座に垂れた懸け布や、光背の化仏(けぶつ)および頭光部の蓮華・蓬莱などは、本体とは別に鋳造されており、中世鋳造技法の合理性が指摘できる。

左脇侍の観音像(上左図)は、頭飾、瓔洛(ようらく・宝石などを連ねて編み、仏像の頭・首・胸などにかけた飾り)および台座の形制が飛鳥時代(白鳳期)に倣うものの、作風は鎌倉前期から中期の風を伝え、中尊とよく似た顔つきを表している。原型はやはり康勝工房の制作と推定され、本像は中尊と一具であったと考えられる。本体と台座は一鋳であるが、両腕と天衣遊離部は別鋳とする。なお右脇侍の勢至菩薩像(せいしぼさつ)は、阿弥陀如来像(中尊)の脇侍と伝えるパリ・ギメ東洋美術館所蔵の金銅仏を模造鋳造したものである。

作者康勝は大仏師運慶の息子であり、他に六波羅蜜寺の空也上人像(重要文化財)や天福元年(一二三三)の東寺御影堂の木造弘法大師像(国宝)を造っでおり、当代の慶派仏師の名匠であったと推察される。

■中の問天蓋 一箇 重要文化財木製

彩色幅 二七五・〇 奥行 二四六・〇飛鳥時代(七世紀)

■西の問天蓋 一筒 重要文化財木製

彩色幅 二四二・〇 奥行 二一七・〇飛鳥時代(七世紀)

金堂内陣は東・中・西の三間に各々仏像が安置され、頭上に木製の天蓋が懸けられている。今回はこのうち中の問と西の間の天蓋が展示される。中の間天蓋は西の間天蓋に比べて一回り大きく、装飾金具や垂飾が豪華であるが、それ以外は基本的に同形式、同意匠である(以下、特に断らない限り、両作品共通の記述とする)。奏楽菩薩や鳳風、垂飾の一部をクスノキ製とするほかは、本体はヒノキ製で彩絵を施している。

天蓋は上部に寄棟の屋根を思わせる傾斜面を作った箱形で、傾斜部の上と下に茸返しと呼ばれる斜め上方に張り出した板を巡らしている。傾斜部は宋色に塗られ、西の問天蓋では西側に蓮華を持つ一腹の天人像が墨書されでいる。茸返し板の側面は唐草文様を彩絵し、下の茸返し板では十四躯の奏楽菩薩と蓮弁形の金銅製透彫金具を飾り、上の茸返し板には十躯の奏楽菩薩を飾る(菩薩像と金具は半数以上が取り外され、別置保存されている)。なお、中の間天蓋の下の茸返し板では、奏楽菩薩と透彫金具が交互に飾られているのに対し、西の間天蓋では四隅に透彫金具を飾るにすぎない。中の間天蓋では透彫金具は三種類あり、いずれも歩揺金具(小銅板を針金で結んだ飾り)が付けられている。奏楽菩薩は蓮華座上に坐し、背には天衣を透彫した木板を負い、琵琶、萩子、細腰鼓、縦笛、横笛など五種の楽器を奏でている。

菩薩像は体に比べ頭部が大きく、顔は面長で額が狭く、眉と目の間が広い特徴ある表情を見せでいる。中の間と西の間とで菩薩像や天衣の表現に微妙な違い認められる。

側面は木板四枚を五枚組接で接合し、外側は上半部に連珠円文と綴状の垂幕を彩給し、下半部は三角形の垂幕と襲を彫刻し彩絵を施している。綴部は朱・緑青・丹・群青で色分けし、中央に菊花文を措いている。三角形の垂幕には赤地連珠円文が措かれているが、これは金堂壁画十号壁の菩薩像の衣や法隆寺に伝わる萄江錦などにも見られる文様である。また、側面板には十四羽の鳳風像が飾られている(現在は中の問天蓋には八羽、西の間天蓋には十羽が附属)。鳳風は口に小孔が開けられ、胸に銅鍍が打たれている。おそらく、当初は口に理洛あるいは綬帯などをくわえ、胸からも同様の飾りを下げていたものと推測される。また、側面板下端の襲部には銀が打たれ、ここに垂飾が下げられている。垂飾はリボン形、紡錘形、球形の珠をつなげ、下部に一局平な鈴形金具を下げたものであるが、かなり後世の補作が加わっている。

内部は天井に格子を組んで各間に蓮華文を一箇ずつ彩絵し、斜めの支輪部には蓮華一枝を措いている。側面板には小壁を作り山岳文を描き、その下に襲を刻んでいる。格子から小壁に至る造形は金堂内陣の天井部とまったく変わらず、天蓋の内部が建築物を模して作られていることがうかがえる。特に天蓋天井と金堂天井の蓮華文はきわめで近似していることが注目される。

三箇の天蓋のうち、束の間のものは鎌倉時代の補作であるが、中の間と西の間の天蓋は飛鳥時代における制作と考えられでいる。天蓋天井の蓮華文が金堂天井のそれと近似すること、連珠文が金堂壁画にも見られること、奏楽菩薩像の様式が法隆寺六観音像など飛鳥時代後期の作品と共通することから、金堂が天智九年(六七〇)の法隆寺伽藍の雁災後ほどなく再建されたと考えれば、天蓋が制作された時期も天武・持続朝のころ(七世紀末)に置くことが可能であろう。

平成十人年度に奈良文化財研究所の光谷拓実氏によって中の間天蓋と西の間天蓋の年拾年代調査が実施された。その結果、もっとも新しい時期の年斡年代として中の間天蓋では天井板から六五四年、西の間天蓋では側面南側板から六六三年を得ることができ、先の推測を補強するものとなった。なお、両作品とも六世紀末の年輪年代を示す古材が複数含まれており、制作に複雑な事情が存在したことが想定される。(天蓋の年輪年代調査については、本展公開講座「年輪から法隆寺西院伽藍と金堂天蓋の年代を読み解く」(光谷祐実氏)で発表される) (内藤)

■釈迦三尊像台座一基国宝木造 彩色稔高 二〇五二一飛鳥時代(七世紀)

中の間の釈迦三尊像の台座。制作は釈迦三尊像と同時期とみられる。材質は請花と反花をクスノキから彫り出すほかはヒノキを用いる。なお、金銅製の仏像に木造の天蓋と台を組み合わせる形式については、同じく法隆寺所蔵の「伝橘夫人厨子」(法隆寺所蔵、人世紀)にも共通しでいる。

大小二つの宣字形のム口座を台脚の上に積み重ねた形で、上座・下座とも上部へ至るほど僅かに幅が狭まる。材質や形状は本台座のほか、薬師如来像台座、阿弥陀三尊像台座でも同様である。本品では、小さな上座に中尊・釈迦如来像が裳を正面に長く垂らして座り(裳懸座)、大きな下座の上面、左右から伸びる蓮茎の上に二菩薩が立つ。

上座・下座の周囲の四面には、剥落が惜しまれるものの絵画表現が残っており、およその図様が確認できる。まず、下座正面は左右に鋭角的な頂を持つ山岳が下方から奥へと重なり、中央付近に衣をたなびかせ、左右から対称に降りてくる二体の飛天がいる。二体の中間に何か表された痕跡が認められる。背面は山岳および樹木が左右のみでなく上下にも広がり、下方には水の流れも見える。そして向かって左側上方寄りに朱色の裳を着け、斜め向きに正座をしで並ぶ二人の人物がある。次に両側面には各々衣をたなびかせ、台座正面方向へ斜め向きに立つ二尊の天都立像が見え、各面の左右及び最下方に山岳が添えられている。あわせて四天王を表すとみられる。次に上座を見るとどの面も下座と似た形態の山岳の表現が認められ、正面は下座と同様上方から降りてくる二体の飛天、背面向かって右方には衣の表現の一部が残る。

釈迦三尊像台座上座内面墨画・墨書釈迦三尊像台座下座下梶墨画

以上のような内容が総体として何を意味するかについては明らかでなく、また現状からその表現について復元的に考察することも難しいが、弧を描くような曲線を背中合わせにして高く鋭角的な頂を作る山岳、横長の楕円形を連ねる樹叢、親状の菓をもつ樹木など、自然景では形象化されたパターンを組み合わせながらそれを重ね合わせ、奥行きを表現し得ており、また飛天や二天の形は、丸みがなく平面的な型の反復のように見えるが、流れるような衣の表現が躍動感を感じさせる。このような表現上の特徴は、「玉虫厨子」(法隆寺所蔵、七世紀)の扉及び台座絵などの同時代表現に通じる部分がある。

なお平成二〜三年度に行われた修理の際に墨書と墨画が台座の内部に確認された。いずれも略筆だが墨画は画師の手によると見られ、上座胴部右側面の内面に鳥と魚の墨画と墨書(「相見う陵面楽識心陵了時者」)、下座下梶上段の補足材に幾つかの墨書(「辛巳年八月九日作」と読まれる墨書等)、また台脚部上面には一体の天部像を表す墨画が認められる。(北澤)

■薬師如来像台座 一基国宝木造

彩色稔高一九一二二飛鳥時代(七世紀)

束の間の薬師如来像が坐す台座。大きさは一回り小さいが、釈迦三尊像台座同様、宣字形の台座を二段重ね、台脚の上にのせる形式である。ただ、下座が釈迦三尊像台座や阿弥陀三尊像台座と異なって縦横の寸法に比して丈高で、比較的、「玉虫厨子」や「伝橘夫人厨子」の台座に近い形である。上座・下座とも仏像と同じ飛鳥時代の制作と見られるが、上座と下座を比較すると四面の絵画表現や、梶にほどこされる文様表現、講花、反花の形状等が異なり、上座と下座の制作時期に少しずれがあるものと考えられている。

まず下座正面は下方左右端に、鋭角的な頂の山岳形がみられ上方中央寄りの左右に何かたなびく表現がある。釈迦三尊台座のR‡牙とR同書とすれば兼天と考えられろ。背面は山岳中、樹木もある中央に、正面を向いて四角い台座に坐り目を閉じる一体の僧形がある(赤外線写真参照)。側面では、向かって左側面の下方に正面方向を向いて横向きに胸を張って立つ、獅子とみられる一頭の獣がいる。左側は判然としないが右と同国様であったかと考えられる。上座は周囲四面とも山景が認められるが、山岳や樹の形状が下座と異なっており、なだらかな丸みを帯びた山並に茸のような笠形の大きな樹木が生える様が、下座に比べ太めの描線で描かれでいる。

以上の図様は、山岳景に飛天や人物形を配するなど構成要素は釈迦三尊台座に近いようだが、側面の図様など明らかな違いも認められる。また表現上では、下座の山岳景は釈迦三尊台座と同様といってよい弧線を組み合わせる表現である一方、上座のそれは、いずれも金堂壁画や中の間、西の間天蓋の表現に近い要素があるため、上座は下座より少し後の制作ではないかと考えられている。

なお昭和六十二〜三年度に行われた修理の際、下座の内部に画師の手によると見られる一体の飛天像と樹木を措く略筆の墨画が認められている。またこのとき、上座・下座とも正・背面が逆向きに置かれていたこと、また上座の上程の向きが逆であったことが明らかとなり、すべて本来の方向に正されている。よって上記は現状に即した記述とした。(北澤)

薬師如来像台座背面の僧形人物(赤外線写真)

薬師如来像ム口座下座内面墨画

■阿弥陀三尊像台座一基重要文化財木造 彩色稔高 二〇三・〇[上座]鎌倉時代(十三世紀)[下座]飛鳥時代(七世紀)

法隆寺金堂西の間に安置される阿弥陀三尊像〔9〕の台座。二重宣字座であるが、上下両座は同時の作でないと見受けられる。

下座は、講花・反花という彫刻的表現を行う部分のみはクスノキ、それ以外はヒノキ材を用い、漆塗彩色とする。釈迦三尊下座と同様に、正・背面鏡板に山などからなる図、両側面に四天王を措く。正面の絵ははとんど剥落しでいるが、下辺左右に山、その周辺に樹木、中央部上寄りに内向きの飛天二体が認められる。背面には、三山が並び、山上に樹木が列なるようである。山や樹木の形式は釈迦三尊下座と共通するが、こちらの方が形態に丸みがあるように見受けられる。四天王は、各面二体が正面方向を向いて並び、中の間とほぼ同形かと見える。これらの特徴から、下座は飛鳥時代の作とみなされよう。

なお内面に、異国風の服装の男子像が一体、簡略な墨線のみで措かれており、製作時の落書とみなされる。また天板上面は黒漆塗りとするが、中央部に直径約六十四センチの円形の塗り残しがある。もとは現在のように上座を据えるのでなく、円形の底面を有する別の像の台座としで作られたことを示すかと推定されるが、平安時代後期の西の間には小仏十数体が安置されていた記録もあり、この下座の当初の所在などは全く不明である。

上座はすべてヒノキ材で、上面の後半部には、蒋を表すように鏡部と縁部に分けて唐草文様の彩色を施すが、像の底面にあたる部分は白くし、中に「阿弥陀」と墨書している。上面前半部には像の裳が懸かるため縁を欠いた作りで、黒漆塗としている。

腰部鏡板の絵は、作風が下座と全く異なり、画題も釈迦三尊上座とは異なっている。正面の絵は、向かって左辺には桜が咲き紅葉樹も多い山、右辺に荒波の海、空には霊雲の上に三日月が浮かぶという趣深い風景の中に、山すなわち補陀落山中に坐る射意輪観音と、雲上に立って海上を右方へ向かう十一面観音を描き込んでいる。

十一面については、中世の南都(奈良)で行われた、海上を渡る来現形像の最も早い適例と目される。向かっで右側面には、頂部が鷲頭形になった霊鷺山の景観を措き、諸処に桜を配する。背後に潅が広がるのは霊鷺山図として全く異例で、正面の図との連続感に配慮したかと思われる。山下の川に架かる橋の手前に、唐装で第を持った男子が歩み入ろうとして山を見上げる姿を、侍童と共に配する。山の登り口に石造らしい白い宝塔が建ち、上部にたなびく霞の下にもそれと同様の基壇が覗くのは、図様の起原としては頻婆婆羅王の霊鷺山往諸に関わる下乗・退凡と称する二卒都婆に由来する要素とは思われるものの、下乗に即さない表現からして本来の意味は失っでおり、したがって人物も一般的な往話者とみなされよう。左側面には、深い谷や瀧を含む険しい山景が全体に展開し、山中に石塔三基と笠塔婆三本が立ち、種類不明の花咲く木が多い。

上端部の空中には、尾を引いて右上方へ立ち上る雲の上に、念珠を掛けて合掌し仰ぐ形で黒衣の僧が坐っている。この上に安置される阿弥陀の許へ赴く姿と見られるが、来迎を受けることなく単独で往生阿弥陀三尊像台座下座内面墨画するのは珍しい図様で、浄土門が説く他力往生でなく、南都にふさわしい聖道門の自力往生を表すのではないかと思われる。雲の尾の下方には、隠棲を表示する図様として古い伝統を負う籠状の庵があり、中には合掌するかと見られる僧侶がいる。庵で修行していた人が飛び立ったことを表すのであれば、空の庵を措くと思われるので、これらは別人とみなされ、これによって信仰の集団性を表すと解される。背面の絵は、左に寄せて険しい山、右方に海、右上部に遠山が配され、手前の山の頂部と遠山は雪に覆われている。

山中の平坦部には、左手に巻子、右手に剣を持った五撃文殊菩薩像が蓮華座に結執政坐し、対面して脆坐するのは善財童子と思われる。以上四囲の空間は、左側面と背面との間で明らかなように、連続はしない。季節についても、右側面は春、背面は冬であるが、正面は春の桜と秋の紅葉が混って季節を超越し、左側面には明確な季節の指標が見当たらないなど、四季の表現が計画的に行われているとは言い難い。また、阿弥陀像と四囲をあわせた全体を統一する主題は未詳であるが、画風から阿弥陀三尊像の造立と同時、覚書三年(一二三一)の作と見てよい本作は、貞慶(一一五五〜一二一三)に代表される鎌倉時代初期の南都における信仰を反映する作品として重要である。(中島)

■金堂再現壁画 十二面

▶第一号壁 釈迦浄土図 縦三一二・四 幅二五六・〇 吉岡堅二筆(吉岡斑)

▶第二号壁 半勧善薩像 縦三〇九・〇 幅一五四二一羽石光志筆(安田班)

▶第二号壁 半勧善薩像 縦三〇九・〇 幅一五四二一羽石光志筆(安田班)

▶第三号壁 観音菩薩像 縦三〇九・〇 幅一五六・〇 平山郁夫筆(前田班) ▶第四号壁 勢至菩薩像 縦三〇七・九 幅一五三・〇 岩橋英速筆(安田姓)・・・▶第五号壁 半伽菩薩像 縦三〇九・八 幅一五人・〇 吉岡堅二・稗田一穂・麻田鷹司筆(吉岡班)

▶第六号壁 阿弥陀浄土図 縦三〇九・〇 幅二六二 安田靫彦・吉田善彦・羽石光志筆(安田斑)

▶第七号壁 枚音菩薩像麻田鷹司筆(吉岡斑)

▶第八号壁 文殊菩薩像筆(橋本班)

▶第九号壁 弥勤浄土図筆(橋本斑)縦三〇七・五 幅一五三・五 稗田一穂・縦三〇九・七縦三〇五・七

▶第十号壁 薬師浄土図 縦310.0 守屋多々志筆(前田班)

▶第十一号壁 普賢菩薩像 縦三一二・四さく作筆(橋本班)幅一五人二 野島青玄幅二六三二一橋本明治 幅二五四・四 前田青幅一五六・〇 大山息第

▶十二号壁 十一面観音菩薩像前田青郷・近藤千尋筆(前田班)紙 コロタイプ印刷 彩色 現代(昭和四十三年=一九六八)

金堂外陣にはかつて、東洋仏教絵画の白眉とも謳われた大小十二面の壁画が描かれていた。しかし昭和二十四年(一九四九)一月二十六日の金堂火災によって著しい損傷を受けてしまい、現在は同じく焼損を受けた建築部材とともに別置保存されている。しかし幸いなことに、火災前の昭和十年(一九三五)に京都・便利堂が撮影した原寸カラー分割写真や、本展覧会に展示される再現壁画の存在によって、失われた往時の姿をかろうじて偲ぶことができる。

十二面の壁画は、東面の大壁を便宜的に第一号とし、以下時計回りに番号が付けられている。このうち大壁四面には、それぞれ説法する如来を中心に菩薩や仏弟子・天部・飛天などが周りを取り囲む様が描かれており、興福寺の五重塔初層に塑像で表された四仏浄土の作例(『興福寺流記』)などを根拠に四方四仏浄土図を表したものと解釈するのが一般的である。すなわち第一号壁(東)は南方釈迦浄土図で、・・・・・釈迦如来を中心に、薬王・葉上菩薩に比定される脇侍菩薩と十人の仏弟子が描かれる。第六号壁(西)は西方阿弥陀浄土図で、転法輪印の印相を結びながら説法する阿弥陀如来を中心に、左右に化仏を戴く観音および勢至の両脇侍菩薩が立ち、天蓋や背後の山岳周辺、下方の蓮他には蓮花化生の菩薩二十五体が配される。敦煌莫高窟(てんこうばっこうくつ)の初唐期壁画(下図左右)にこれと同様の図相による阿弥陀浄土図が描かれでおり、三面頭飾を戴く観音・勢至二菩薩の像容も初唐様式を色濃く反映する刺繍釈迦如来説法図(奈良国立博物館蔵)中の菩薩に酷似する。

第九号壁(北西)は北方弥勤浄土図で、説法する弥勤如来を中心に、合掌する脇侍菩薩と比丘・八部衆・金剛力士が取り囲んでおり、上方の天蓋の左右に飛天、下方の供養台左右に一対の獅子が表されるのは第一号壁・第十号壁と全く同じ構成である。第十号壁(北東)は東方薬師浄土図で、左手の掌に薬器とみられる透明な珠を載せて須弥座に借坐する薬師如来を中心として、日光・月光の両脇侍菩薩や二菩薩・二比丘・四神将・金剛力士が囲繞(いにょう・まわりを取り囲むこと)する。

一方、四隅の小壁人面にはそれぞれ菩薩の独尊像が描かれている。南面は、第三号壁(南東)の化仏を戴く観音と第四号壁(南西)の水瓶を戴く勢至。北面は、第八号壁(北西)の二本指を立てる印相の文殊と第十一号壁(北東)の白象に乗る普賢。東西面には、向かい合うように第二号壁(東南)と第五号壁(西南)に半伽菩薩二尊、第七号壁(西北)の観音と第十二号壁(東北)の十一面観音。以上、四組一対の菩薩像が東西で相対するような形に配置されている。このうち第八号壁の文殊菩薩は『練磨経』に説く雄摩居士との問答の姿に表されており、中国では隋から初唐期の石窟に盛んに表されるものである。また第十二号壁の十一面観 昔についても、阿字畢多や玄契らによって十一面観音関係経典が相次いで翻訳された初唐期の流行が反映されているのだろう。

これらの壁画制作に当たっては、同じ下図が繰り返し用いられたようで、例えば第六号壁の阿弥陀浄土図を除く大壁三面は基本的に同じ構図を取り、また第三号壁の観音と第四号壁の勢至など相対する菩薩像の場合も基本的に同一の図像を反転して用い、持物や頭上の標識などを入れ替えて尊名を区別できるようにしている。

諸尊の肉身を輪郭する強く張りのある肥痩の無い線描すなわち鉄線描や、衣文線に沿って色の暈(ぼ)かすことで衣の襞の立体感

十八との持物や諸尊の頭光、あるいは条帛(じょうはく・仏像の左肩から斜めに垂らし、左脇を通り背面から一周し左肩へかけて結ぶたすき状の布)・裙(くん)などの着衣が透きとおって背後の物の輪郭線を見えるように描く表現も、同様に西域画の技法に学んだものと考えられる。以上のように、金堂壁画は総じて初唐様式を濃厚に伝えでおり、その制作時期は天智天皇九年(六七〇)に炎上した金堂の再建事業が進んだ七世紀末から八世紀初頭にかかる頃と見てよかろう。

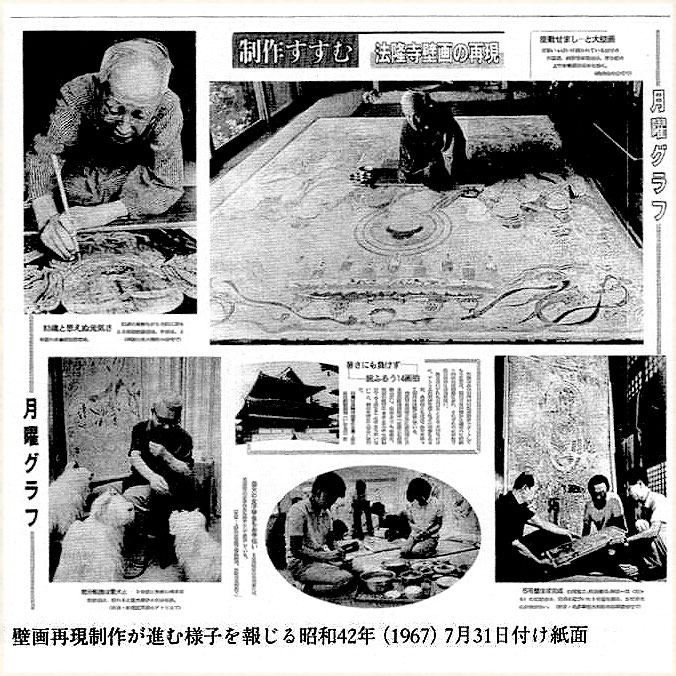

さて、古代仏教絵画の名品中の名品である金堂壁画は、明治時代以降に幾度となく模写が試みられてきた。中でも法隆寺昭和大修理の一環として昭和十五年(一九四〇)に開始された原寸大 の模写は、荒井寛方・入江波光・中村岳陵・橋本明治を中心メンバーに迎えての一大事業だったが、戦争による中断などを経ながら結局昭和二十四年の火災によって未完のまま終了することとなった。金堂は二十九年に再建されたものの、壁には何も描かれないままであったが、この大惨事から二十年近くが過ぎた昭和四十二年(一九六七)、安田鞍彦・前田青郷・橋本明治・吉岡堅二の四画伯が中心となり、金堂壁画再現事業が開始される運びとなった。 制作に際してはまず、前回の模写事業のために撮影していた壁画原寸大の写真をもとに、全十二壁の図様を三百七十四に分割して和紙に直接コロタイプ印刷し、それを四〜六枚ずつつなぎ合わせて一ブロックの下図とした。その上に白胡粉(しろごふん)を直接下塗りして壁面の傷や剥落、質感などを正確に再現し、さらに彩色を塗り重ねて古色を表現していった。最終的に分割していた図をつなぎ合わせ、継ぎ目に彩色を施すなど放任上げを行い、パネルに額装されて完成した。そして作業開始から一年半後の昭和四十三年(一九六八)十一月に落慶法要が厳修された。

制作に際してはまず、前回の模写事業のために撮影していた壁画原寸大の写真をもとに、全十二壁の図様を三百七十四に分割して和紙に直接コロタイプ印刷し、それを四〜六枚ずつつなぎ合わせて一ブロックの下図とした。その上に白胡粉(しろごふん)を直接下塗りして壁面の傷や剥落、質感などを正確に再現し、さらに彩色を塗り重ねて古色を表現していった。最終的に分割していた図をつなぎ合わせ、継ぎ目に彩色を施すなど放任上げを行い、パネルに額装されて完成した。そして作業開始から一年半後の昭和四十三年(一九六八)十一月に落慶法要が厳修された。

今回展示される再現壁画十二面は全でこの時に制作されたものであり、ふだんは金堂外陣の壁面に取り付けられ、失われた当初の金堂内の姿を見事に再現しているのである。(谷口)

』.jpg)