コンテンツへスキップ

レオナルドの生涯-1

■序論 ・・・レオナルドの思考過程をたどる

■序論 ・・・レオナルドの思考過程をたどる

カルフォルニア大学ロサンゼルス校/レオナルド研究ハマーセンター長

それからかれはくりひろげる。『子よ、もし君の心(mente)が、わたしの 言う事を素直にうけとめるならば、それらの言葉は、君の疑問の解明 に役立とう。』 [ダンテ・アリギエーリF「神曲:煉獄編」第25歌、34−36、寿岳文章訳]

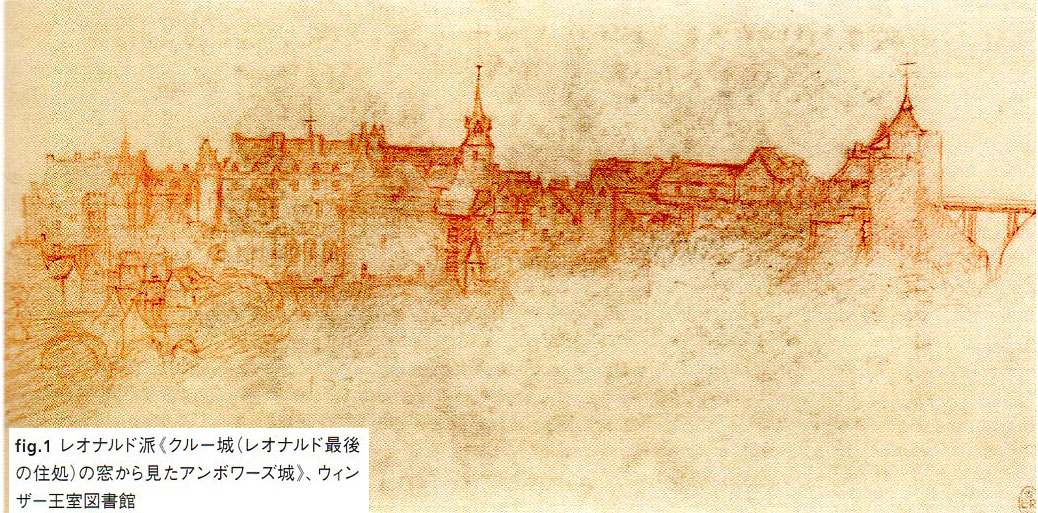

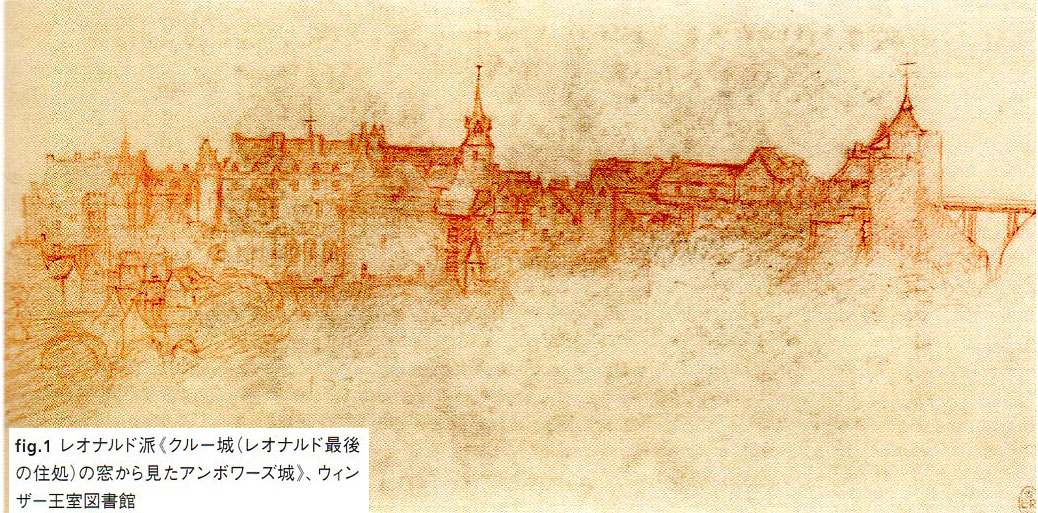

枢機卿ルイージ・ダラゴーナが1517年10月10日にレオナルドを、フ ランスはアンボワーズのクロ・リュセの館に訪ねた際の、著名 な報告書がある。その中で、高名な枢機卿の秘書官であったアン トニオ・デ・ベアーティスは、「我らの時代の、極めて卓越せし画家」 について述べている。その容貌を指して「齢70をこえた老人」だと 記しているが、実際に画家はこのとき65歳であった。続いて秘書官 の筆は、レオナルドが一行に見せた3枚の絵の記述へと移る。いわ く、「フィレンツェのさる貴婦人」(おそらく≪ラ・ジョコング(モナ・リザ)》 のこと)と《洗礼者聖ヨハネ≫、《聖アンナと聖母子》(いずれもルー ヴル美術館蔵)を見せてもらったのだといい、「いずれも完壁な出 来栄えだ」と評価を下している。さらにこんな詳細な情報も加えて いる「彼の右半身がいくぶん麻痺して不自由だというのは本当の ことで、もはやこれ以上はなにか素晴らしい作品を作ることができ ない」。そして最後に、こう締めくくっている「ミラノ人の従者(=弟子 のこと)がひとり、上手に制作している。たいへん勤勉な男だ。画 家レオナルド氏はもはやかつてのような甘美さで彩色することがで きなくなっているが、それでも素描を描き、この弟子を介して他の 人々に教えている」。

これに続く文章をもって、この訪問記は閉じら れるのだが、この箇所はかねてから歴史家およびレオナルドの作 品を分析する人々の高い関心を引いてきた。というのもそこでは、 画家自身がおそらく客人たちに説明してみせた解剖手稿につい て、詳細な記述がなされているからだ。あらゆる年齢の男女の遺 体を30あまり解剖したと説明しながら、レオナルドはこの手稿を一 行に見せたのである。解剖学書の傍らには、「彼の述べるところに よれば」水や機械やその他の事象に関する巻が並んでいたという が、これらはすなわち「膨大な数にのぼるそれらの書きものは、すべ て俗語(=イタリア語)で書かれており、日の目を見たあかつきには、 さぞかし人々にとって有益な、喜びに満ちたものとなるだろう」。

この報告書の記述には、しばらくこだわってみる価値があるだろ う。レオナルドがタロ・リュセの館でどのように暮らしていたのか、ここからなんらかの示唆が得られるからだ。それによると、「右半身が いくぶん麻痺」しているために、もはや彼の手から「素晴らしい作 品」が生み出されることは期待できない。つまり、レオナルドが訪問 者一行に見せた3点の絵画のようなレベルの作品は、もはや制作 不可能であったのだ。とはいえ画家は「ミラノ人の家来」と言及さ れている、若い徒弟のフランチェスコ・メルツイをあてにすることがで きた。やがて、レオナルドのすべての書物と、さらに画業に関する道 具類を相続することになる人物である。周知のごとく、1517年に訪 問客たちが見た3点の絵はあらかじめ決められていたとおりに、フ ランス王フランソワ1世の所有となった。これらの作品、とりわけ未完であった≪聖アンナと聖母子》・・・「未完のまま放置されている」と、1537年にラスかノスが言うことになる・・・に、レオナルドが絶えず手を加え続けていたこともまた、よく知られている。

fig.1レオナルド派《クルー城(レオナルド最後 の住処)の悪から見たアンボワーズ城》、ウィン ザー王室図書館

実際この《聖アンナと聖母子》に関しては、衣服の襲などを描いた準備用の習作(下図)がいくつか残っており、それらはレオナルドのフランス滞在期の様式と技法の特徴をよく示している。

同時に、レオナルドが上記以外の作品をこの時期手がけていた可能性も否定できない。たとえば、おそらくアナモルフォーズ技巧で描いたと思われるフランソワ1世の馬を描いた謎めいた絵について、ロマッツオが1584年に書き記している。その一方で、デ・ベアーティスが、レオナルドはもはや「かつてのような甘美さで彩色することができなくなって」いたと明言しているからには、訪問者一行が彼のところで目にしたか、あるいは画家が自ら客人に見せた作品というのは、レオナルドが着手したばかりのものだった可能性が高い。そう考えるなら、これらの絵が構成の面でも特徴の面でも、かつて一行が「完璧な出来栄え」だと判断した以前の作風からは異なっていたのは当然だろう。たとえ、レオナルド本人にとっては永久に完壁なものではなかったとしても。

従ってこの訪問記録はおそらく、レオナルドの芸術の最終段階を暗示していると言ってもよいだろう。それはまた、彼の精神と魂が終わりを迎えようとしている時期と一致していた。もはや彼自身、自分が「かつてのような甘美さで彩色する」ことなど望んでいなかった。彼がフランス滞在中に残したわずかばかりの素描が示すように、実際には技術的にそれが可能であったにもかかわらず。

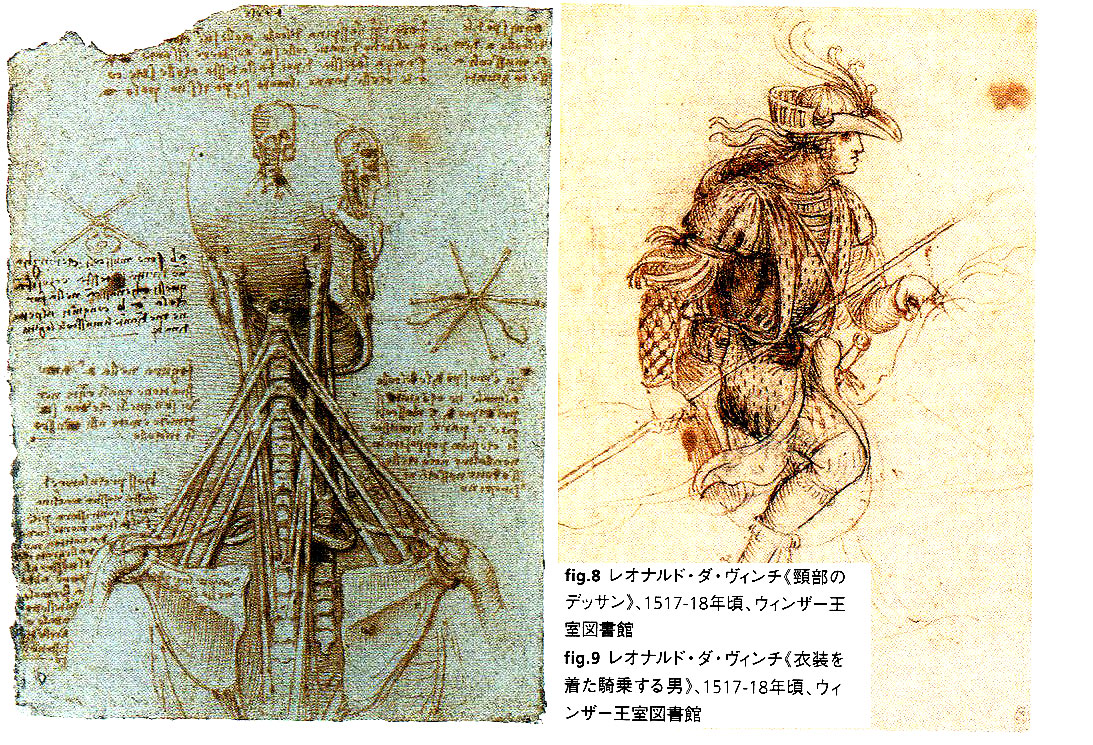

このことは、とりわけフランス風の透かし模様の入った紙の上に描かれた衣装や人物像の習作素描、例えばウインザー紙業の《衣服を着た若い女性の横顔≫(12508)や、それと関連した《衣服を着た女性》(12577)、同じく《指差す女性≫(12581)、そしてヴ土ネッイスアカデミア美術館の《踊る女性たち》さらには《大洪水≫を措いた素描群、なかでも巨大な紙葉(12376)などが、この時期のレオナルドの高い技術を示している。これらの作品群に、最近にない《トリヴルツイオ騎馬像≫のための最終的な習作シリーズも加えて考えられるようになった。これもフランス産の紙菓に描かれたもので、そのうちのひとつには、ロモランタンに計画された王宮の景色が描かれている。加えて、この時期に執筆された手稿中の記述を読んでみても、レオナルドの身体能力が衰退していたなどという証拠はやはり微塵も見出せない。

1517年1月から1518年6月にかけての、フランス滞在の最後の時期に記述されたことが確実な、幾何学、機械、水力学や建築などの諸分野を論じた手稿群がある。おそらくはアトランティコ手稿にある、同時期になされた2枚の紙葉(しよう・ばらばらになった紙の書類)のあとに作成されたものだろう。それらの手稿は、安定した正確な筆致による、明瞭かつ力強い書体で記されており、そこには筆跡の美しさに関する示唆さえも見られる。例の「例えようもない彼の左手」は麻酔を免れ、筆記法へのこだわりを決して諦めることはなかったのだ。

そこでは、比類のないほどの簡潔さで描かれた図と、力強い文章によって、綿密な科学的議論が表現力に満ちた説明図式をともなって悠然と展開される。これらもまたフランスの透かし模様のついた紙葉に描かれた、炎のテーマに関するものや、風の発生時における熱との関連から大気の運動を論じたもの(アトランティコ手稿お7v−aと270r−a)などの中にそうした例をみることができる。これらは、アランデル手稿の最近のもの(筆者による、1998年)に編集きれている。ここで、1517年に彼を見た人たちから「齢70をこえた老人」だとみなされたレオナルドに、果たしてこうした作品を残すことが可能だったのかという問題が生じる。文書による資料がほとんど残っていないため、この時期に帰すことのできる彼のあらゆる作品や思考、ヴィジョン、そして着想に至るまでのすべてを手がかりにしたとしても、彼の気質に、すなわち精神の内奥に分け入るという課題は困難を極める。

レオナルドの思考の流れを辿るためのアプローチは、必然的に包括的な性格のものとならざるを得ず、また、主観的であることをも免れ得ないだろう。なぜならそれは、レオナルドの内面生活を示唆するあらゆる指標を集める最初の試みとなるからだ。彼の内面世界は、すでに詩人・作家ガブリエーレ・ダヌンツォオが、自らの詩的直観に拠って見出そうと強く願ったもので、おそらくは今後も、歴史家と文献学者の手を逃れ続けるだろう。

いずれにせよ、画家の創造プロセスに近づき、彼の思考の展開を時間の中に位置付けるためには、レオナルドの手稿と素描が最も信頼のおける手段であることに変わりはない。芸術と科学とテクノロジーについて彼が抱いていた複雑にして驚くべき思考の数々が、やがて相互に連関しながら形あるものとなっていく。

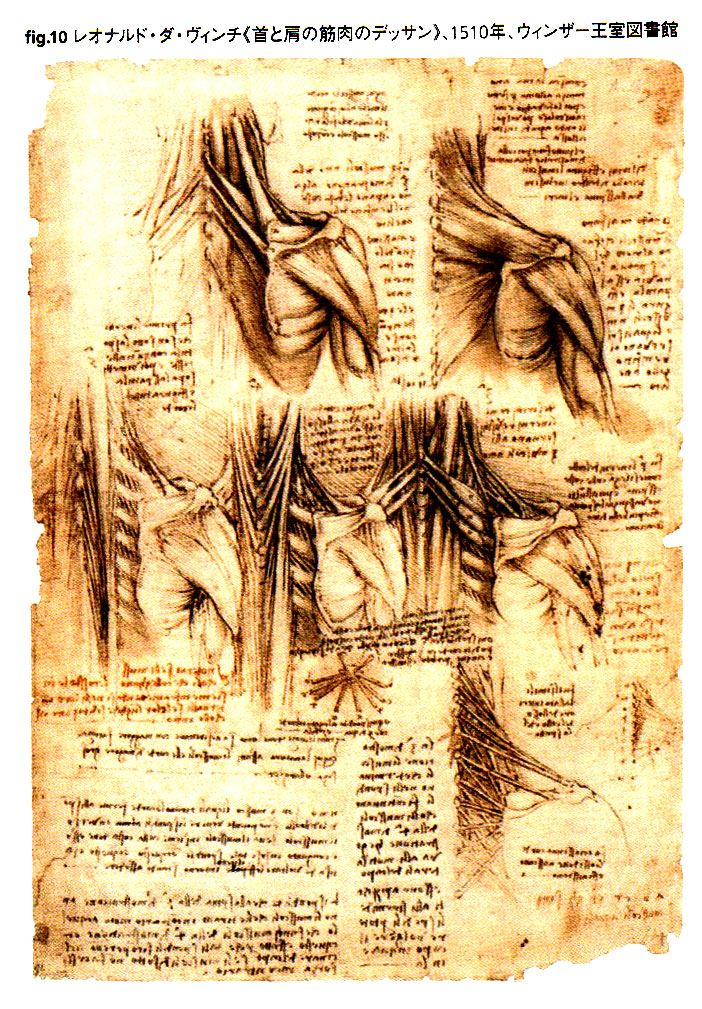

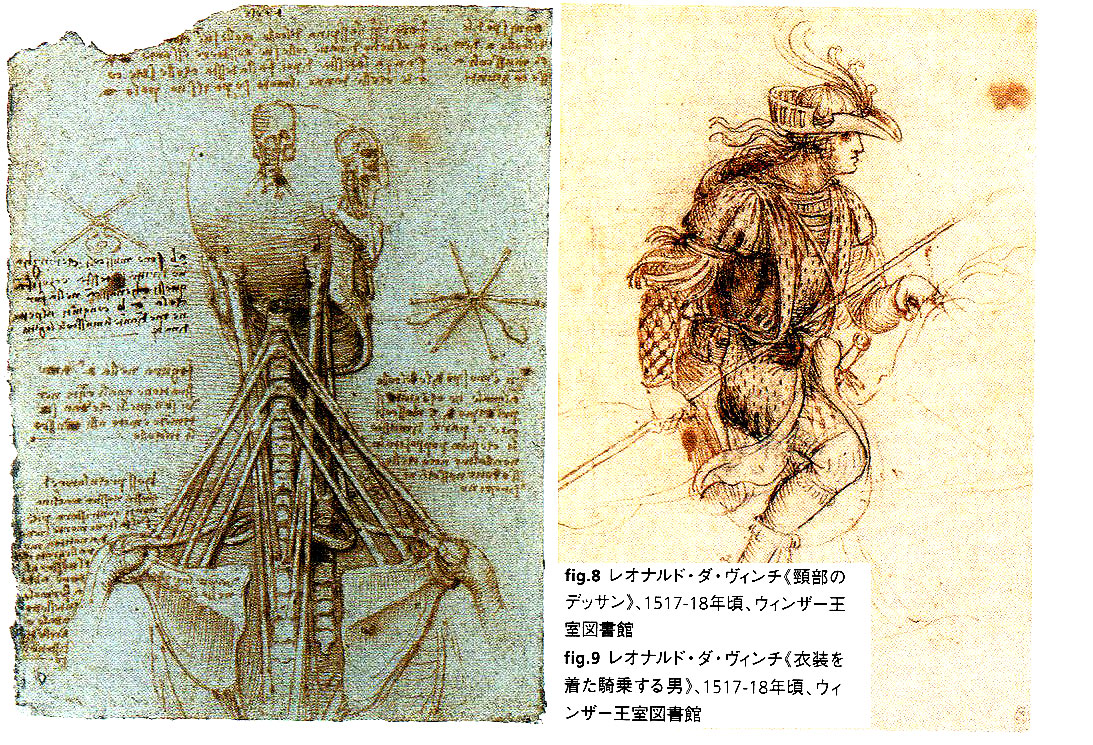

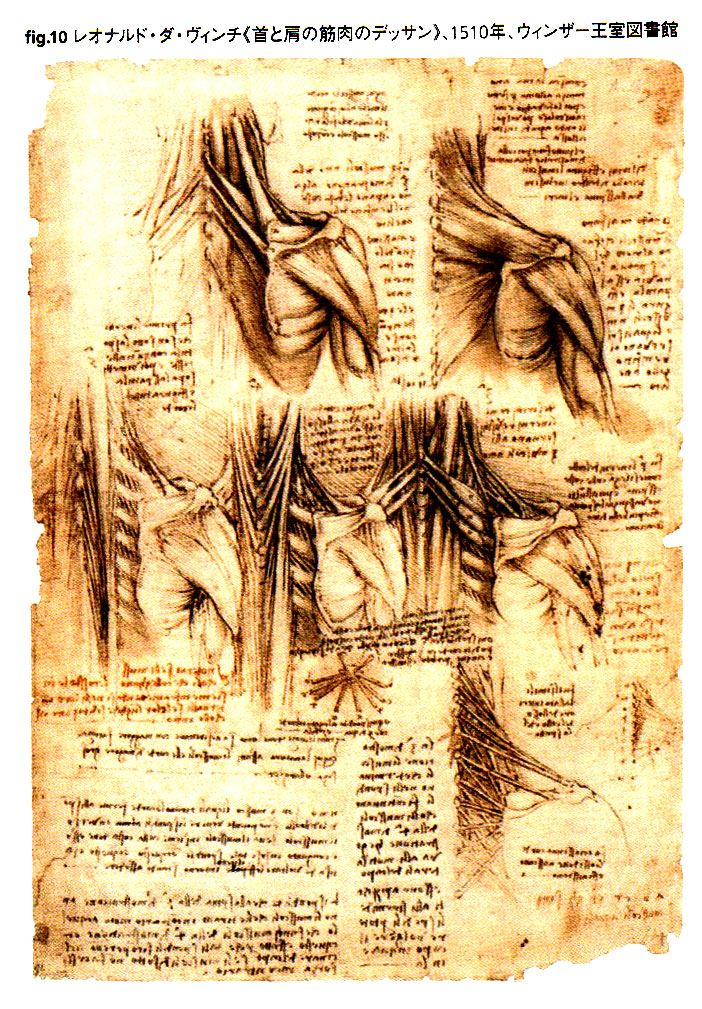

ウインザー紙菜中、青灰色の紙に1513年に善かれた、心臓と血液循環を扱った解剖学研究のシリーズがある。その中の1枚19075裏(解剖手稿C.Ⅱ.5v)(fig.8)は、これまでずっと歴史家と文献学者たちの注目を集めており、今後は心理学者たちも続くことだろう。この紙葉におけるレオナルドは、観る者を熱狂させると同時に、また幻滅させもする。ページの全面を占めるのは、頭部、首、肩の部分の骨格と筋肉を後ろから描いた図解的な素描である。レオナルドはそこに、さらにふたつの説明的なデッサンを加えて、筋肉がどのように脊椎と連結するのかを図示し、さらにより小さな図によって頭蓋骨とそれを支える筋肉の問題を取り上げている。この素描が与える印象は、厳かでさえある。美術史家ケネス・クラークは、彼が編んだカタログの初版(1935年)ですでに、この図を「レオナルドによるペン素描画中でも、晩年のスタイルを示す好例」としており、ためらうことなく、この素描を、1513年1月9日の日付が入った1枚を含む紙業群から切り離した。問題の素描は、アトランティコ手稿中の1518年のものを含む、祝祭用の衣装と横顔を描いた12470番紙業と様式的に近いことがその理由である(ウインザー所蔵12574)fig.9

最終的に、この素描が、レオナルドの解剖図の中でも最後のものである可能性が、1954年にハイデンライヒとエツシュというふたりの研究者によって提出された。この説は卓越した医学史家ケネス・キールも認めている。キールはウインザーの解剖手稿のファクシミリを監修したが、そこに収録された個々の紙菓は、修復(1980年)後に筆者が確定した年代順に従って配列されている。「この紙葉は、レオナルド晩年における、素描を通じて解剖学を解説する驚くべき能力を記録している」とキールは述べている。彼は続けて、さらに一歩踏み込んで説明している。「だがここでレオナルドの関心は、解剖学上の詳細を図解することではなく、むしろ身体メカニズムの原理そのものを明示することにある」。キールによれば、この紙業の主要なテーマは実際、首の動きに関する筋肉と、船のメインマストを垂直に保つシュラウド(横静索)とを対比させることにある。同じテーマは1510年作成の耗乗においても念入りに検討されているが、こちらには頭蓋骨の図は現れていなかった。そして、それから数年が経った段階で、レオナルドはこの頭蓋骨の省略を埋め合わせようと試みているのだ。だが、すでに本人が熟知していたはずの解剖学上の詳細については、紙葉中ではおろそかになっている。

「あやふやになった記憶をもとに、レオナルドは頚椎の図を大雑把に描いているが、そこには誤りが含まれている。すなわち頚椎の数を、過去の素描(ウインザー所蔵19007v、解剖手稿A 8v)(fig・10)で正しく描いていたように7個ではなく、11個としているのだ」。ここから、必然的に以下の結論が導かれる。

「この素描は、とりオ骨と胸骨の両方を、奥行きのある遠近法によって描き出すというの試みにおいて、レオナルドがかつて有していた解剖学上(が、創意に富む熱情とともに失われてしまったことを証言してこうした試みの裏にある思考には、いつもの類比的なアプローチに頼る彼の傾向が明らかに見て取れる。

ここで頭蓋骨は、創部にある支点上で平衡を保つものとして想定されている。筋肉の表現は、機能を明示するために画家自身が導入した、束状に簡素化した形で巧妙に描いてある。そこには、僧帽筋、左右の胸鎖乳突筋、頭最長筋が描かれていることが確認でき、頭蓋骨はこれに持っている。そして頭部がどのような仕組みで傾き、上下し回転する能力を持つのかが明らかにされている。

もしこの解釈によってレオナルドの意図が説明できるのな解剖学的な誤りを含むこの異常な図像が生まれた原因は、おそらくは・・・たとえ劇的ではあるにせよ・・・単なる記憶の生理衰退として説明がつくだろう。そこには心理学的な、ましてや析学による分析など必要ない。代わりに、聖トマスのような、学者の良識に頼ればよいだけである。聖トマスは『神学大全」前半で、精神と身体の関係について紙幅を割いている。そこの持つ多様な精気的能力が合わさったものとしての精神と有機的機能が複雑に絡まる身体との関係が論じられていてまさにこの点においてレオナルドは、彼にとって選択のない、ある筋書きを見ることとなったのだ。

聖トマスはこう言明している。「想像力がたとえば狂乱だとか精神障害だとかいっ大障害によって阻害された時、あるいは昏睡状態などによって記憶力が阻害されたりした時、そういった場合に人は、かつてはよく知っていたものを、もはや理解することができなくなる」。

もはや明らかなようにレオナルドは、少なくとも晩年にあて 会の神学者の言葉に耳を傾けるようになったのだ。そのことを自らはっきりと、このように言明している。「過ぎ去った時代や 地についての知識は人々を彩り養う」(アトランティコ手稿1515年頃)。レオナルドは、彼よりも以前や以降の多くの人々・・・アリストテレスからスピノザに至るまで、あるいはプロティノスからロックを経てフロイトに行き着くまでの人々・・・と同様に精神を、知性、認識力、想像力、精気(スピリト)つまり魂といったものと同一視した。

フランス滞在の直前、1515年から1516年にかけて、ロ ̄’ ヵンにおいて、月形の幾何学研究に疲れたレオナルドが な考えをまとめていることを知っても驚くに値しない。聖卜 喪失についての考察を念頭においていると思われる一節 を得ることは、それがどんなものであれ、知性にとってはフ ぜなら、役に立たない認識を追い出し、良いものを保持することができるからだ。

そもそも、何かを知らない限り、それを愛することも憎むこともできない」(アトランティコ手稿、226v−b、1515年頃)。この言明は、聖アウグステイヌスの思想と一敦している。フランスでレオナルドが持っていた、アウグステイヌスの『神の国』からというよりはむしろ、『美徳の花』を介して知り得た、アウグステイヌスの三位一体論の著作にある考えを受けていた。この中世の著作は、1491年に美 しい装飾版が出たもので、レオナルドもよく知っており、その中の「愛についての第1章」(aiiv)にはこうある。「教会博士たちの普遍にして共通の教義、とりわけ聖トマスの神学大全によるならば、愛、好意、喜び、慈愛は、ほぼ同じことを指している。それゆえ一般には、どんな愛であれ、まず対象を認識することから始まる。かの聖アウグステイヌスが三位一体論で述べているように、誰であれ、まず初めに当の対象についての認識を得ていない者は、いかなるものも愛することができない=…・」。遅かれ早かれ、哲学者レオナルドに画家レオナルドがとって代わるのを見れば、まさに彼の『絵画論』において、この愛の議論が繰り返されていることも驚くには催しない。第77章にはこうある。「愛する対象を深く認識することから、大いなる愛が生まれる。もし君がその対象についての認識を得ていないのならば、全く愛することなどできないだろうし、愛するにしてもほんのわずかなものとなるだろう」。もしこの「深く認識する」ことが、知性に、つまりは精神に属しているのであれば、こう問うのが妥当であろう。では「大いなる愛」はどこに属するのか、と。その答えはすでに、ダンテの偉大な詩の最終行に詠まれている。「その愛は動かす、太陽と他のかの星々を」。それは即ち、神であった。

『絵画論』の第68章はその起源が不明であり、私自身も未だにこれを1500年よりも前におくべきか、以降におくべきかを迷っている(後期のものだという感触がますます強まっている、とは述べておこう)。その中でレオナルドは絵画とは創造的な認識の様態なのだ、と称賛する。絵画においては科学的な厳格さの傍らに、喜びが並存する。自然の様々な現象のあらわれを、フランチェスコ会修道士のような熱狂でもって数え上げていく際の、あの喜びが。その歓喜は、たとえルクレティウスのヴィジョンにもあてはまるような、乱れ騒ぐ大気のイメージを喚起する際にも同じく存在する。これらのイメージは実際、テクストの編纂着から、次のような注釈を誘い出している。「ここで私は、主が引き起こした大洪水を語った、驚嘆すべき記述を思い起こす」。「画家の喜び」という主題を順次展開させてゆくこのテクストは、まずは、牧歌的とはいわないまでもどこか明朗なイメージから始まる。それらは、ロレンツオ・デ・メテリチが詩の形で示唆したものの追憶である。やがて、絶え間ない水の動きや風の流れを詳細に検証するに及んで、テクストは激越したトーンを帯び始める。

だがその際にも、科学的な記述に見られるような分析的な簡潔さを常に失っていない。ここに見られる思考の冒険の主人公は言うまでもなく、レオナルドが抱く学問の神聖さと調和した、画家の精神である。そしてその主題は、まさに精神の「喜び」もしくは「楽しみ」であった。このテーマはすでに、レオナルドの最初期の紙業に措かれた簡素なべン画中にも見られる。即ち、アトランティコ手稿中の320表−bであり、確実に1478年に描かれたもので、つまりはフランス滞在期の晩年の思考から40年以上さかのぼることになる。「もし喜びがあるなら汝の精神は安らかならん」。この11音節の詩が、当時26歳の若きレオナルドがそらんじていた詩であり、ペン画の習作に取り組む前に、ペンの試し書きとしてしばしば綴っていた一節だった。あるいは、研究者ジローラモ・カルヴfが言うように、「ペン先が柔らかな筆敦で描き出した、現実と非現実の、謎めいた寸断された隠喩」なのだ。つまり、優雅さと流麗さで飾られたそれらのフレーズは、最初は未だ15世紀風の厳格な筆記から始まり、やがて行の上下にうねうねと蛇行する魅力的な字体へと展開してゆく。このことを念頭において、続いて『絵画論』の第68章を読んで見ることにしよう。岩音きの文章なのか、それともその40年後に善かれたものでもあり得る文章である。

▶画家の喜び

画家の科学の神性なる所以は、画家の頭脳が神の頭脳に似た ものに変る点にある。そのため(画家は)ほしいままに力をふるっ て、さまざまな動物、植物、果実、風景、田園、山々の廃墟、見物 人に恐怖を与えるおそろしい物凄い場所や、さらに、のがれ去 る風のあとを見渡せば、風のさわやかな動きにより、さわやかな波によって靡き伏した、色とりどりの花の咲き乱れる牧場の気持よく、すがすがしく、たのしそうな場所などのさまざまな実相を創り出しに赴く。岩石や根っこや泥や泡と混り合った根こそぎにされた樹木を前方に追いやり、自分の破滅をさまたげるものは一切合財押し流しつつ、高い山から大洪水のごとく満ちあふれて流れ下る河川(をも創り出す)。そして海は時化とあらがい、自分とたたかう風たちと乱闘して、高慢な波となって高く躍りあがっては落ち、その底を打つ風の上に崩れて、風を包みこんで自分の下に囚えたうえ、それを引裂き引きちぎる。風を自分の濁った泡 とまぜこぜにしたのち、これによってたけりたったおのが怒りを発散する。時々風に打ちまかされて海は海から逃れ、附近の高い岬の鼻の方へ突進する。そこで山の頂を越えて向い側の渓谷 に流れ下り、一部は狂暴な風たちの餌食と(なり)、一部は風か ら逃れて、雨となって再び海の上に降る。また一部は高い岬から破滅的にかけおりて、自分の破滅を邪魔するものをことごとく押しながす、そしてしばしば思いがけぬ波に出会う、とこれと衝突して、天に飛びあがる、大気をば混乱と泡だつ霧とでいっぱいにしながら。この霧は、岬の縁で又風たちに吹きつけられると、黒い 雲を発生する。しかも雲は自分に打勝った風の餌食となる。(杉 浦明平訳)

レオナルドはトリヴルツイオ手稿の26頁で、ルイージ・プルチの『語嚢考』から抜粋した用語を列挙している。その中にはこうある。「喜び:完全な愛」。まさにこれゆえに、画家の精神の「喜び」もしくは「楽しみ」は、レオナルドが認識について論じた文章で触れていた「大いなる愛」に等しいものなのである。そこでは、知性に有益であるがゆえに、何かを得ることは常に良いこととされる。なぜなら記憶が時の経過とともに常に取捨選択を行うため、新しい認識が、以前に習得したもののうち役に立たないものに取イて代わるからである。

トリヴルツイオ手稿(fig.12)はレオナルドが本の体裁でまとめた最初の手稿であり、彼が1482年にミラノに着いてほどない、1487年から90年頃に作成されたものである。この同じ時期に画家はパリ手稿Bにも取り掛かっているが、そこでは素描(建築、工業技術、力学、植物学などの科学領域)が、テキストを量的に圧倒している。よく知られているように、トリヴルツイオ手稿はその大部分を用語のリストが占めている。1504年頃のマドリッド手稿㈵㈵にはレオナルドの蔵書リストが挙げられているが、そこで「私の用語集」として言及されているものが、おそらくこのトリヴルツイオ手稿のことだろう。確かなことは、レオナルドが、その知的活動の全期間を通じて用語を伝達手段とみなし、これに注意を払い続けていたことである。

よって、1513年作成の青灰紙に措かれた解剖手稿のシリーズ中に、用語について述べた箇所があることも驚くようなことではない。既に見たように、この青灰紙に措かれた紙菓群に、先に見た解剖学的な誤りを含

fig.1

レオナルド・ダ・ヴインチ、トリヴルツイオ手稿、14−15頁、1487−90年頃、トリヴルツイアーナ図書館の紙葉が、のちに、おそらくはフランスで加えられたのであろう。要するに、これは覚え書きなのだ。人が年齢を重ねて記憶が衰退した際に、いかにたやすく誤りを犯しうるのかを、レオナルドが自覚していた証拠と考えられる。この覚え書き自体は独立したものだが、同じ紙葉群中の別の場でなされているコメントの導入部ともなっていた可能性がある。それは、いわゆる「批評家」たちの問題について述べた部分である。彼らはある著者の文章を要約するがゆえに、「認識と愛を侮辱している。なぜなら、どのようを愛であれ、それは当の対象を認識することから生まれた子供であるからだ。そして愛は認識が確実であればあるほど、ますます燃え上がってゆくから」と断じるのだ。すでに大いなる愛を大いなる認識と重ねて見ている人なればこそ、このような記述をすることができるのだろう。その筆致は、論争を挑むような効果的な熱気と、急き立てるような論理展開でもって、一歩一歩、峻厳な足取りで結論へと向かう。おそらく、ホラティウスの「努めて簡潔さを求めると、曖昧になる(Brevisesselaboro,Obscums丘0)」(『詩論』、25−26)の言葉を念頭に置いているのだろうが、レオナルドはこう語る。

「愚かさの母たる短気とは、簡潔さをもてはやすものである」(ウインザー所蔵19084r、解剖手稿C.㈵㈵.14r)。そしてさらなる痛撃を加えるべく、こう続けている。「こうした批評家たちは、まるで人生の全てを知っていて、人体についてもその全てを理解するためには、いくつか細部を知ればこと足りるとでも思っているようだ」。その一方で−こうして提議された命題はすべて閉じられる−「次いで、世界を包んでいる神の精神をも評定しょうと望み、まるで解剖でもしたかのごとくに、世界を無数の断片に腑分けして、細かく調べ上げる」のもまた、この同じ着たちなのである。その一方、用語に関する同時期のメモ書きは、まさに言語の問題を扱ったもので、それはまさに精神と認識能力に関わるものとなっている。「私は母国語の語彙をあまりに豊富に持っているので、私の頭にあるものをより正確に表現しようとする時に、語彙が足りなくて困ることはないが、最適なものを選ぼうと思ってかえって悩む」(ウインザー所蔵19086r、解剖手稿㈵㈵.16r欄外への書き込み)。

かくして再び、時代を一足飛びに遡り一今回は25年前に戻るが−、トリヴルツイオ手稿へと戻ることにしよう。精神活動の過程がどのような特質を持っているとレオナルドは考えていたのか、その初期の観念を追うためである。ここでいう精神活動とは、科学的探究だけに特化されたものではなく、実践活動の基盤となる絵画理会の基礎についても向けられたものだった。というのも彼にとって絵育とは哲学であり、科学に他ならなかったからだ。ここから、ミラノ滞在の最初期よりレオナルドが一貫して追うことになる狙いがあらわれる。すなわち、絵画を自由学芸の地位にまで押し上げることである。それはちょうど、遠近法が幾何学の親戚として既に勝ち得ていた地位を、絵画にも与えようとする試みであった。そのために彼は、古代の教えに立ち戻り、古典資料の研究に多く時間を割いた(トリヴルツイオ手稿の3頁日のタイトルから分かるように、彼が最初期に所有した書物の中にプリニウスの名があったのは、まさにこの理由による)。それはまた、芸術的な創造における、精神の役割に焦点をあてるためでもあった。というのも、古典の文献を通じてレオナルFにはすでに明らかだったように、知性の内部においては、記憶は丑像力の傍らに位置していたからである。トリヴルツイオ手稿の67頁にあるリストにおける、最初の段の書き出しに次のようにあるの止、おそらく偶然ではか、。「精神/知性/意志/記憶/過誤/…」。

トリヴルツィオ手稿の大部分を占める用語のリストの他に、同手稿には哲学的なトーンの格言や警句、そして同種のその他の言葉を扱った箇所がある。おそらく、いずれ他の場で推赦する予定だったものだろう。これらの言葉は、レオナルドに関するアンソロジーの類が必ず引用されるので、非常に良く知られている。従ってここでは、ふたつの事例を取り上げておけば十分だろう。精神、即ち知性の力と諸感覚とが、活動的な生のあらゆる側面において、いかなる打保にあるとレオナルドは考えたのか。これらはその好例であり、とりわけ精神活動には有害だと彼が判断した官能性における、両者の関係を見せてくれる。

レオナルドは、「魂の情熱は、肉欲を駆逐する」と、同時期のアトランティコ手稿358v−aで述べている。しかし、後に「官能は発生の原動力である」(パリ手稿H32r、1494年頃)とし、そして最終的には、『絵画論』(第25章。1500年前後の執筆と推定きれる、散逸した原本から)の中で、生殖行為において、愛とは「あらゆる生物種にとって根本的なもの」と定義するに至った。この種の考察は、レオナルドが第1回ミラノ滞在の初期に作成した手稿やデッサン帳に、一定の頻度であらわれる。

15世紀の暮れ、50歳を迎えようとする画家が、フィレンツェに帰還するまでの時期にあたる。これらの資料をトリヴルツイオ手稿を手始めにざっと通覧してみれば、科学研究や、芸術の概念と創造行為との関係において、レオナルドの思考が展開していく上での基準点が得られることだろう。トリヴルツイオ手稿の14頁には以下の文言が読める。「力には4つある。即ち記憶、知性、官能、色欲である。最初のふたつは理性的なものであり、後者は感覚的なものである」。その後に説明が続く。

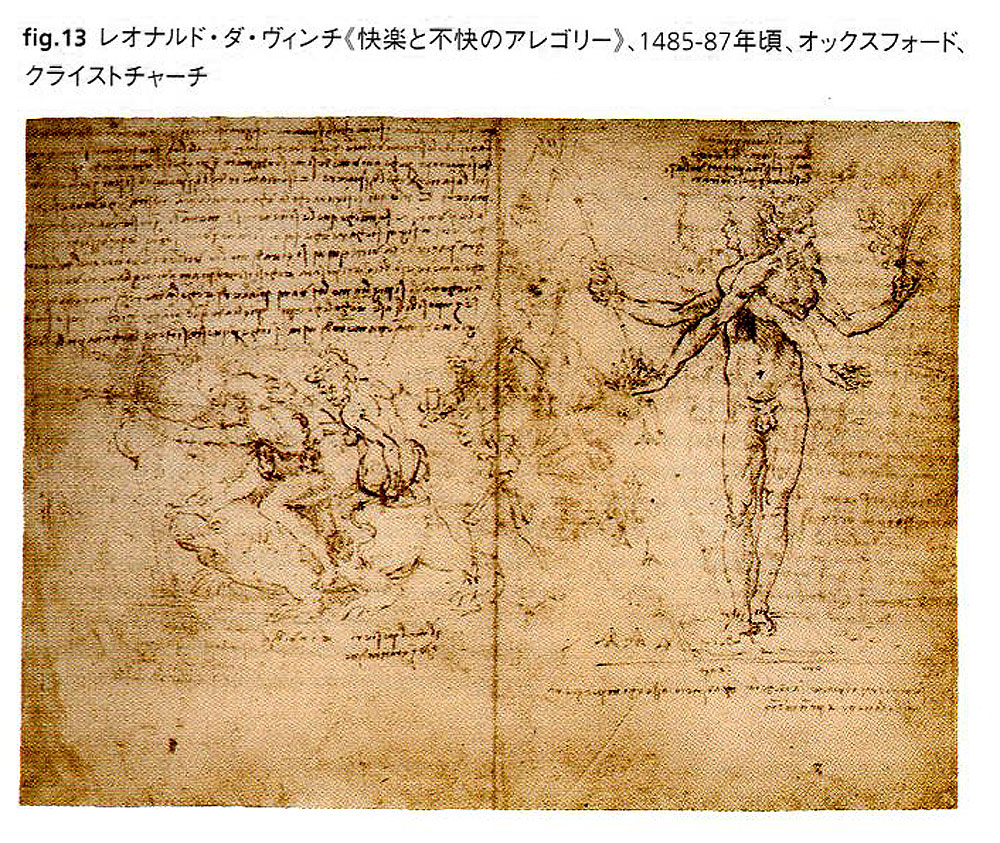

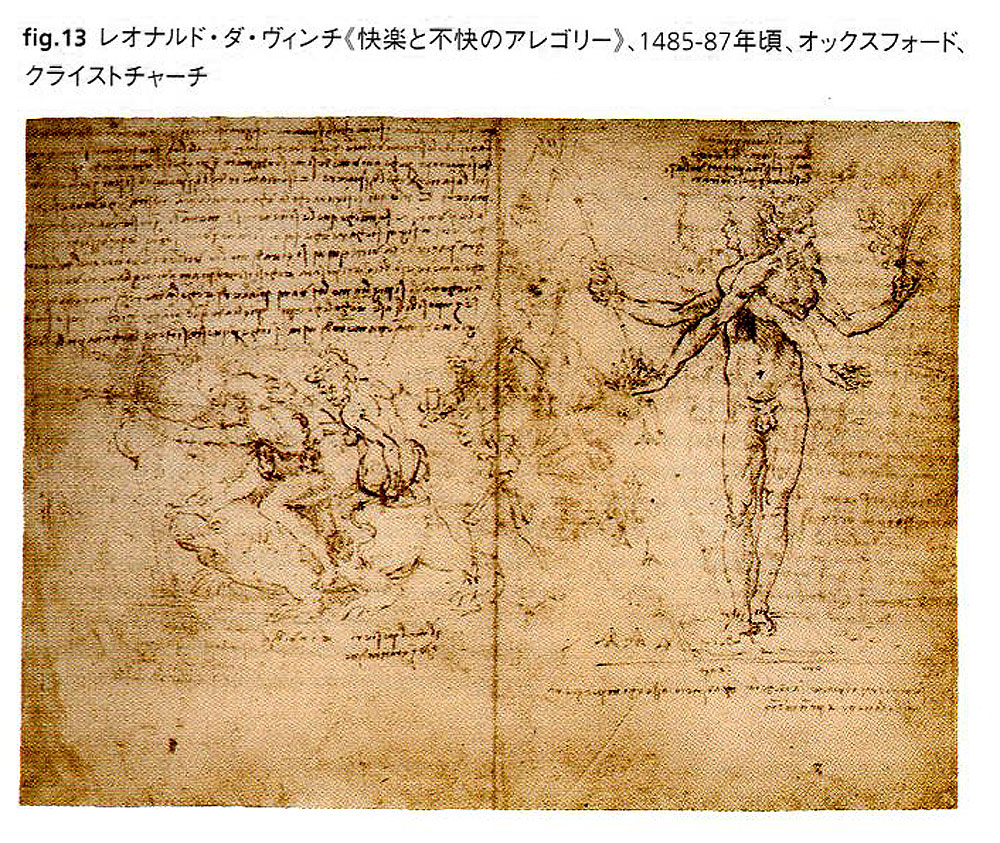

「五感のうち、視覚、聴覚、嗅覚は自由だが、触覚と味覚はそうではない」。感覚を本質的にふたつのカテゴリーに区分するという主題は明らかに、性的刺激についての彼の考えを暗に示している。よって、まったく同時期にレオナルドが、「快楽」と「不快」の寓意像を詳細に記述していることにも驚きはしないが、これがしかし彼自身の自伝的性格を帯びたものであることは注目に催しよう。ここで言及しているのは、オックスフォードの著名な紙業佃g.13)のことである。これは一連の寓意画シリーズの一部を成すもので、それらはルドヴイコ・スフォルツアの政治的姿勢を反映したものである。彼はまだ成人していない甥のジャン・ガレアッツオ・スフォルツア公の後見人として、ミラノ公国の摂政の立場にあった。

若い公爵が、世俗的な快楽の誘惑から保護される必要があったとは思えない。また摂政ルドヴイコにとって、その種の快楽が政治的な問題に繋がるとも思えない。つまりレオナルドは、ここで自分自身について語っているのだ。このイメージは非常によく知られているもので、そこに付された説明文は、陳腐とまでは言えないがかなりナイーヴなものだ。「快楽」と「不快」は、単一の存在として表されている。即ち両者はひとつの身体から成り、ということはつまり−奇妙にも、と言おうか−単一の性を所有し、それでいて頭がふたつあり、4本の腕を有している。一方が決して他方から切り離されることはないという概念を強調しているのだ。

これは一種の3次元化した「り小ルウイウス的人体」であり、1490年に作成された、かのヴェネツィアの紙業にわずかに先立つ作品である。レオナルドはこう書き記している。結合したふたつの存在は背中合わせになっている、なぜなら、互いに正反対であるからだ。そして両者が同じひとつの身体に宿っている理由は、「快楽は、不快な労苦をともなう」からであり、また不快は「むなしき快楽がそのもととなる」からだ。図に付された解説文が示しているように、寓意像の片方の足は泥土に浸かっており、もう片方は黄金の板の上に乗っている。老いた姿で措かれているのは「不快」であり、若くて美しい方が「快楽」である。両者は、それぞれを象徴するものを手にしている。「快楽」の片手からは金貨がこぼれ落ちている。その反対側の「不快」の手は、鉄びしをばら撒いている。この鉄びしは、人間の悪意が生み出した非常に古くからある発明品であり、レオナルドもこの武器についてトリヴルツイオ手稿で記している。この武器は現在でもなお使用されている。「不快」がもう一方の手に持っている木については画家本人は説明を加えておら求また現在に至るまで、それが何の象徴であり、またその棟だった枝が何の樹木であるのか解釈が定まっていない。けれども筆者はそれを、実をつけたクルミの枝とみなすことができると考えている。ただしロマッツオが1584年に、この寓意画もしくはそれとよく似た作品について記述しながら、これは薔薇の枝である、と断言してはいるのだが。しかし、オックスフォードの素描に見られるこの植物が薔薇である可能性は、排除することができると思われる。しかし、もしこれがクルミの枝だとすると、樹枝の形状からだけではなく、その象徴的な意味合いからもより相応しい。クルミの象徴については、レオナルド自身が別の箇所で説明を加えていて(パリ手稿G8帥。1883年のJ・P・リヒターの研究参照)(fig.14)、そこでは、実を収穫するためクルミは破壊されなければならないことが述べられているからだ。その一方で、fig.14レオナルド・ダ・巾ンチ≪アレゴリーの習作》、パリ手稿G、88v(左)、1510年頃、フラン ス学士院図書館「快楽」の反対側の手には長い葦が握られている。それは「空虚で、力がなく、その枝でできた刺し傷は毒をもつ」という。 ここで寓意画のテクストは、一見風変わりな解説を長々と展開するのだが、その内容は、この素描が措かれたロンパルティア地方の慣習からすると、異質なものといえる。

これは一種の3次元化した「り小ルウイウス的人体」であり、1490年に作成された、かのヴェネツィアの紙業にわずかに先立つ作品である。レオナルドはこう書き記している。結合したふたつの存在は背中合わせになっている、なぜなら、互いに正反対であるからだ。そして両者が同じひとつの身体に宿っている理由は、「快楽は、不快な労苦をともなう」からであり、また不快は「むなしき快楽がそのもととなる」からだ。図に付された解説文が示しているように、寓意像の片方の足は泥土に浸かっており、もう片方は黄金の板の上に乗っている。老いた姿で措かれているのは「不快」であり、若くて美しい方が「快楽」である。両者は、それぞれを象徴するものを手にしている。「快楽」の片手からは金貨がこぼれ落ちている。その反対側の「不快」の手は、鉄びしをばら撒いている。この鉄びしは、人間の悪意が生み出した非常に古くからある発明品であり、レオナルドもこの武器についてトリヴルツイオ手稿で記している。この武器は現在でもなお使用されている。「不快」がもう一方の手に持っている木については画家本人は説明を加えておら求また現在に至るまで、それが何の象徴であり、またその棟だった枝が何の樹木であるのか解釈が定まっていない。けれども筆者はそれを、実をつけたクルミの枝とみなすことができると考えている。ただしロマッツオが1584年に、この寓意画もしくはそれとよく似た作品について記述しながら、これは薔薇の枝である、と断言してはいるのだが。しかし、オックスフォードの素描に見られるこの植物が薔薇である可能性は、排除することができると思われる。しかし、もしこれがクルミの枝だとすると、樹枝の形状からだけではなく、その象徴的な意味合いからもより相応しい。クルミの象徴については、レオナルド自身が別の箇所で説明を加えていて(パリ手稿G8帥。1883年のJ・P・リヒターの研究参照)(fig.14)、そこでは、実を収穫するためクルミは破壊されなければならないことが述べられているからだ。その一方で、fig.14レオナルド・ダ・巾ンチ≪アレゴリーの習作》、パリ手稿G、88v(左)、1510年頃、フラン ス学士院図書館「快楽」の反対側の手には長い葦が握られている。それは「空虚で、力がなく、その枝でできた刺し傷は毒をもつ」という。 ここで寓意画のテクストは、一見風変わりな解説を長々と展開するのだが、その内容は、この素描が措かれたロンパルティア地方の慣習からすると、異質なものといえる。

トスカーナでは、(葦を)ベッドの支脚に置くことは、空虚な夢を見 ることを意味する。人々はここで人生の大部分を費やし、朝の有 益な時間を無駄に捨てることになる。即ち、朝は精神が健常で、 落ち着いた時間であり、身体もまた同様の状態にあって、新たな 苦役に従事する準備が整っているからである;さらに人々はベッ ドで空虚な快楽をむさぼる。その精神の内では、自分には到底 実現不可能な事柄の夢想に耽り、その身体をもっては、しばしば 生命力を喪失する原因となる快楽を享受する;実に、これらの理 由から、葦をベッドの支脚にあてがうのである。 ここで精神は、目覚める瞬間に「健常で、落ち着いた状態」にある主人公に他ならないが、この瞬間は想像力に騙される危険な時でもあり、通常は朝目覚める時にあらわれる不活性状態の中にぐずぐずと留まっている時間である。むなしい快楽が、精神が夢想する、実際には実現不可能な事から生じることを暗示していることは明白なように思われる。つまり、これは典型的な自慰行為を意味するからだ。やや後年のウインザー紙業の1枚12349vに、ダンテの『神曲:地獄編』(第24歌、46−51行)からの引用「師日いけるは、今より後汝つとめておこたりに勝たざるべから坑夫山わた毛の上に坐し、会の下に臥してしかも美名をうるものはなし」(山川丙三郎訳)があることほ、おそらく単なる偶然の一致ではないだろう。

こうして画家が常に育み刺激しなくてはならないイマジネーションとファンタジーの領域に入り込むのは、自らの創造性を豊かに育てるためだが、このように絶え間なく記憶を頼ることは作品の詩的側面を確保するのに必要だった。さてそうは言うものの、快楽と不快の寓意から約10年以上経った1504年以後から、50歳を過ぎていたレオナルドが頭の中で「それ自体不可能なこと」を夢想し続けていたことは充分考えられる。そして1504年の紙葉において、レオナルドは自分で答えられないような質問を投げらかけている。それは「起きているときに想像するときよりも、夢の中の方が限がはっきり見えるのはなぜか」(アランデル手稿278v)といったような質問である。もはや高齢のレオナルドは、幻想に基づく夢とその感覚の仕組みについて、自身の風変わりな文学的フィクションを用いて注意深く研究した。これは、予言として有名な一節であり、「Delsognare夢を見ることについて」という表題の下に、劇的な出来事をまくし立ままて、苦くべき空想の近親相姦が結末に待っている。「[…]君は傷つくことなく大変な高さから自らが落ちる姿を見るであろう。このほとばしる激しい流れは君を飲み込み、この素早い流れと君は混じりあうであろう。母や姉妹たちと性的関係を持つことになろう、[・・]」(アトランティコ手稿145r−a、1500年頃)

Top

■序論 ・・・レオナルドの思考過程をたどる

■序論 ・・・レオナルドの思考過程をたどる

これは一種の3次元化した「り小ルウイウス的人体」であり、1490年に作成された、かのヴェネツィアの紙業にわずかに先立つ作品である。レオナルドはこう書き記している。結合したふたつの存在は背中合わせになっている、なぜなら、互いに正反対であるからだ。そして両者が同じひとつの身体に宿っている理由は、「快楽は、不快な労苦をともなう」からであり、また不快は「むなしき快楽がそのもととなる」からだ。図に付された解説文が示しているように、寓意像の片方の足は泥土に浸かっており、もう片方は黄金の板の上に乗っている。老いた姿で措かれているのは「不快」であり、若くて美しい方が「快楽」である。両者は、それぞれを象徴するものを手にしている。「快楽」の片手からは金貨がこぼれ落ちている。その反対側の「不快」の手は、鉄びしをばら撒いている。この鉄びしは、人間の悪意が生み出した非常に古くからある発明品であり、レオナルドもこの武器についてトリヴルツイオ手稿で記している。この武器は現在でもなお使用されている。「不快」がもう一方の手に持っている木については画家本人は説明を加えておら求また現在に至るまで、それが何の象徴であり、またその棟だった枝が何の樹木であるのか解釈が定まっていない。けれども筆者はそれを、実をつけたクルミの枝とみなすことができると考えている。ただしロマッツオが1584年に、この寓意画もしくはそれとよく似た作品について記述しながら、これは薔薇の枝である、と断言してはいるのだが。しかし、オックスフォードの素描に見られるこの植物が薔薇である可能性は、排除することができると思われる。しかし、もしこれがクルミの枝だとすると、樹枝の形状からだけではなく、その象徴的な意味合いからもより相応しい。クルミの象徴については、レオナルド自身が別の箇所で説明を加えていて(パリ手稿G8帥。1883年のJ・P・リヒターの研究参照)(fig.14)、そこでは、実を収穫するためクルミは破壊されなければならないことが述べられているからだ。その一方で、fig.14レオナルド・ダ・巾ンチ≪アレゴリーの習作》、パリ手稿G、88v(左)、1510年頃、フラン ス学士院図書館「快楽」の反対側の手には長い葦が握られている。それは「空虚で、力がなく、その枝でできた刺し傷は毒をもつ」という。 ここで寓意画のテクストは、一見風変わりな解説を長々と展開するのだが、その内容は、この素描が措かれたロンパルティア地方の慣習からすると、異質なものといえる。

これは一種の3次元化した「り小ルウイウス的人体」であり、1490年に作成された、かのヴェネツィアの紙業にわずかに先立つ作品である。レオナルドはこう書き記している。結合したふたつの存在は背中合わせになっている、なぜなら、互いに正反対であるからだ。そして両者が同じひとつの身体に宿っている理由は、「快楽は、不快な労苦をともなう」からであり、また不快は「むなしき快楽がそのもととなる」からだ。図に付された解説文が示しているように、寓意像の片方の足は泥土に浸かっており、もう片方は黄金の板の上に乗っている。老いた姿で措かれているのは「不快」であり、若くて美しい方が「快楽」である。両者は、それぞれを象徴するものを手にしている。「快楽」の片手からは金貨がこぼれ落ちている。その反対側の「不快」の手は、鉄びしをばら撒いている。この鉄びしは、人間の悪意が生み出した非常に古くからある発明品であり、レオナルドもこの武器についてトリヴルツイオ手稿で記している。この武器は現在でもなお使用されている。「不快」がもう一方の手に持っている木については画家本人は説明を加えておら求また現在に至るまで、それが何の象徴であり、またその棟だった枝が何の樹木であるのか解釈が定まっていない。けれども筆者はそれを、実をつけたクルミの枝とみなすことができると考えている。ただしロマッツオが1584年に、この寓意画もしくはそれとよく似た作品について記述しながら、これは薔薇の枝である、と断言してはいるのだが。しかし、オックスフォードの素描に見られるこの植物が薔薇である可能性は、排除することができると思われる。しかし、もしこれがクルミの枝だとすると、樹枝の形状からだけではなく、その象徴的な意味合いからもより相応しい。クルミの象徴については、レオナルド自身が別の箇所で説明を加えていて(パリ手稿G8帥。1883年のJ・P・リヒターの研究参照)(fig.14)、そこでは、実を収穫するためクルミは破壊されなければならないことが述べられているからだ。その一方で、fig.14レオナルド・ダ・巾ンチ≪アレゴリーの習作》、パリ手稿G、88v(左)、1510年頃、フラン ス学士院図書館「快楽」の反対側の手には長い葦が握られている。それは「空虚で、力がなく、その枝でできた刺し傷は毒をもつ」という。 ここで寓意画のテクストは、一見風変わりな解説を長々と展開するのだが、その内容は、この素描が措かれたロンパルティア地方の慣習からすると、異質なものといえる。