■江戸時代の牛久・荒川沖宿とその助郷村の実相

野口美朋

▶江戸時代の村

現在の市町村のうち、市内の町や、町村の大字に当たる地域が江戸時代の村でした。例えば牛久市内の牛久町や岡見町・相田町、阿見町内の若栗や小池・実穀などの大字がそれぞれ一つの村でした。

それらの村は、家屋敷・田畑を所有して年貢や各種のぶやく夫役(用水路や道路修復などの人足労役)などを負担する本百姓達で構成され、その中から選ばれた村長格の名主や、助役に当たる組頭などの村役人の指導のもとに自治 む、りおきてを行い、村寄合で自治のための規約である村接が決められ、用水の利用や共同採草地等の共益が守られました;

それらの村は、家屋敷・田畑を所有して年貢や各種のぶやく夫役(用水路や道路修復などの人足労役)などを負担する本百姓達で構成され、その中から選ばれた村長格の名主や、助役に当たる組頭などの村役人の指導のもとに自治 む、りおきてを行い、村寄合で自治のための規約である村接が決められ、用水の利用や共同採草地等の共益が守られました;

村には法的人格が認められ、村有財産を持ったり、訴訟の時には原告にも被告にもなりました。また年貢などの課税も、個人や家に課されるのではなく、村請といって村単位に課された額を、村内農民に割付し、村の責任で納めたのです。

▶領主の徴税

村は領主の支配下におかれ、幕府や大名は、所領把握のための基本調査である検地を行ないました。検地は、間竿(けんさお)や縄を用いて村単位に測量を行い、壷ごとに所在地、地種、面積、等級、名請(なうけ)百姓(耕地の所持権者)を定めて、検地帳と言われる土地台帳に記載して、その田畑の地味(じみ・地質の状態)の良否により、それぞれを上・中・下・下々の四等級に分け、その等級の収穫率を各面積に乗じて布蘇(収穫量)を計算し、その石高を村全体で合計して村高(むらだか)が算出されたのです。

租税の中心をなすものは、田畑と屋敷にかけられた本年貢(本途物成・ほんとものなり)です。本年貢は村高に鄭と呼ばれた年貢率を乗じて税額が決められました。初期の頃は四公六民と言って、村高の四〇%の割付でしたが、領主の財政状態が苦しくなったため、享保(一七一六〜三五)の頃から五公五民に増税されました。田祖は米で納め、別に口米(くちまい・代官所の経費に充当)や欠米(かんまい・年貢米輸送中の欠損補填に充当)等の付加税も課されました。畑祖は金納が多かったようです。

更に田畑以外の山野・河川湖沼などからの収益や農間稼(のうかんかせぎ・百姓の副業収益)に課された雑税(小物成のほか)、高係物(たかがかりもの)といって村高に応じて賦課された税もありました。例えば幕領の村では、幕府米蔵の費用に充てる「蔵前入用(くらまえにゅうよう)」、五街道の宿駅維持費用に充てる「伝馬宿入用」、江戸城内で働く料理人や掃除夫などへの給米に充てる「六尺給米」など、また大名・旗本領などでの夫役(ぶやく)と呼ばれた用水路や道路修復のための労働を強いられるなどです。

この他、助郷役といって街道周辺の村々は、宿駅に応援の人馬を提供させられましたが、交通量の増大に伴って遠隔の村々にも課されるようになり、農村ではこの大きな負担に苦しみました。そのうえ国役と言って幕府が諸河川の土木工事や、将軍の東照宮法会のための伝馬役などを関東一円の国、または郡を単位に臨時に賦課されたこともありました。

このように農村搾取を実現していった幕藩政策は、当然の事ながら農業を重視する農本主義政策をとりましたが、農民本位主義ではありませんでした。その事は家康の言葉として伝えられる『百姓共は死なぬよう生きぬ様にと合点いたし、収納申付けるように』と言う考え方に表れ、必要経費と食費を差引いたぎりぎりまで絞れと言う論理であつたのです。

▶戸口(ここう)の減少と田畑の荒廃

一八世紀の後半から十九世紀半ばにかけての関東地方では、戸口(戸数と人口)の減少と田畑の荒廃と言う現象が甚だしく見られるようになりました。その中でも常陸国(今の茨城県)や下野国(今の栃木県)などの北関東地域の荒廃は著しかつたのです。

農民の生活苦は武士の困窮などとは比較にならないほど深刻でした。もともと農民の生活は極めて高率な年貢徴収に苦しんでいましたが、領主は自らの財政危機を乗切るために更に徴税を厳しく行ないました。領主の中には六公四民(江戸時代の年貢率。田畑の収穫量の六割を租税として納め,四割を個人の収入とするもの)、七公三民といった高率年貢を徴収する者も現れ、そのうえ代官所役人の勤務成績は年貢徴収額の多少によって評価されたと言われ、そのため『御代官の10人も替り候うちには、10万石の御場所より14、5万石も納め申し侯様相成り申し候』(栗山七草<りつざんぞうしょ>と競争して多く徴収しようとする風潮がありました。

人口の減少は元禄(一六八八〜一七〇四) の頃から見られるようになりましたが、宝暦(一七五一〜六三)から天明(一七八一〜八八)・寛政年間(一七八九〜一八〇〇)にかけての減少は著しく、その原因は農民の困窮にありました。農民の必要経費と食費を差引いたぎりぎりまで絞れと言う封建支配者の論理に基づく搾取と収奪によるものでした。

貞享二年(一六八五)に出された「豊年税書」と言う書物によると『田畑一町歩を耕す百姓の家計は、家族五人(労働力四人)の場合は三公七民で漸く年貢納入が可能で、四公六民では毎年一石五斗(三俵三斗) の不足を生ずる』と言い、また『今年は食い余りたるの、金遣い余り足るのと言うは一〇年に一度もあるまじ』と記されています。その上、江戸中期以降は噴火・冷害・旱害・風水害などによる凶作が続き、農民の困窮は著しかったのです。

農村人口減少の大きな理由の一つに「間引きの慣行」が挙げられます。「間引き」と言うのは、生まれたばかりの赤子を窒息、または圧殺して、口減らしのため家族数の増加を抑えることで、当時の人口減少の大きな原因の一つになっていました。

戸数の減少は「潰百姓」の増加にありました。これにも二つの形があり、その一つは、伝染病の流行などにょって家族数が減少し、遂に死絶えてしまった場合であり、他の一つは家族健在でありながら村を離れていった場合です。その理由としては、年貢負担の重圧に耐えられずに逃亡した者と、経済破綻により借金返済のため田畑や家屋敷を質入して、手間賃稼ぎや奉公をするため村外に逃亡した場合です。

貨幣経済の農村への浸透は農業経営にも変化を及ぼしました。畑作物は舟運の便の利用によって、大豆・小麦・桑と養蚕などの原料作物や、桃・栗・梨といった果樹栽培が農家の現金収入を図る作物として作られるようになりました。然しこれら商品作物の栽培にとつて重要な事は品質であり、品質の良否は価格の高低に関係しました。この品質向上にとって肥料は重要な条件でした。肥料は当初人糞尿が用いられていましたが、後には藁灰・米糠・油粕・鰊粕(にしんかす)などが使用されるようになりました。これらの肥料は肥料商人を介して入手するもので、金肥(かねこえ)といいました。

こうして貢租の金納、金肥の購入、日用品や農具の購入など、農家の貨幣需要は急速に高まり、またその貨幣取得の経営も図られましたが、その農民の努力に冷酷な大打撃を与えたのが天災と飢饉の頻発でした。天候の不順、浅間山の噴火、冷害、草書、大暴風雨、洪水が続発し、飢饉は次第に慢性的、周期的に襲うようになりましていきました。そのため小規模農民は、借金に追われて土地を手放して小作人(他人所有の土地を借りて小作料を支払って耕作をする農民)に陥らざるを得ませんでした。

田畑を手放すといっても、田畑の売買は禁じられていたので、頼納(らいのう)と呼ばれた質入の形で行なわれました。頼納と言うのは、年貢を質入主が負担するという約束で質入契約を結ぶやり方で、この結果質入主は、質入した田畑の支配権が無くなったにもかかわらず、年貢を納める義務だけは残ることになり、夜逃げをしなければならなくなる。こうして逃亡者が出れば、その逃亡者の属した五人組や親類は八方手を尽くして逃亡者の居所を探さなければならないが、見つからなければ「潰百姓」として扱われ、逃亡者分の年貢は五人組や親類が責任を持って納めなければならなかったのです。また死絶えた「潰百姓」の田畑は、割分けて耕作する場合が多く、一戸当り平均人口が減少している中で、さらに「潰百姓」分を耕作しても十分な管理の手が回らず、荒地化する場合が多かったのです。

こうして戸数の減少は不耕作地を増加させ、そのため農民たちの村高負担額が増加して窮乏化を一層深刻にしていきました。そしてその上に大きな負担となって圧(の)し掛かつたのが 「助郷役」 でした。

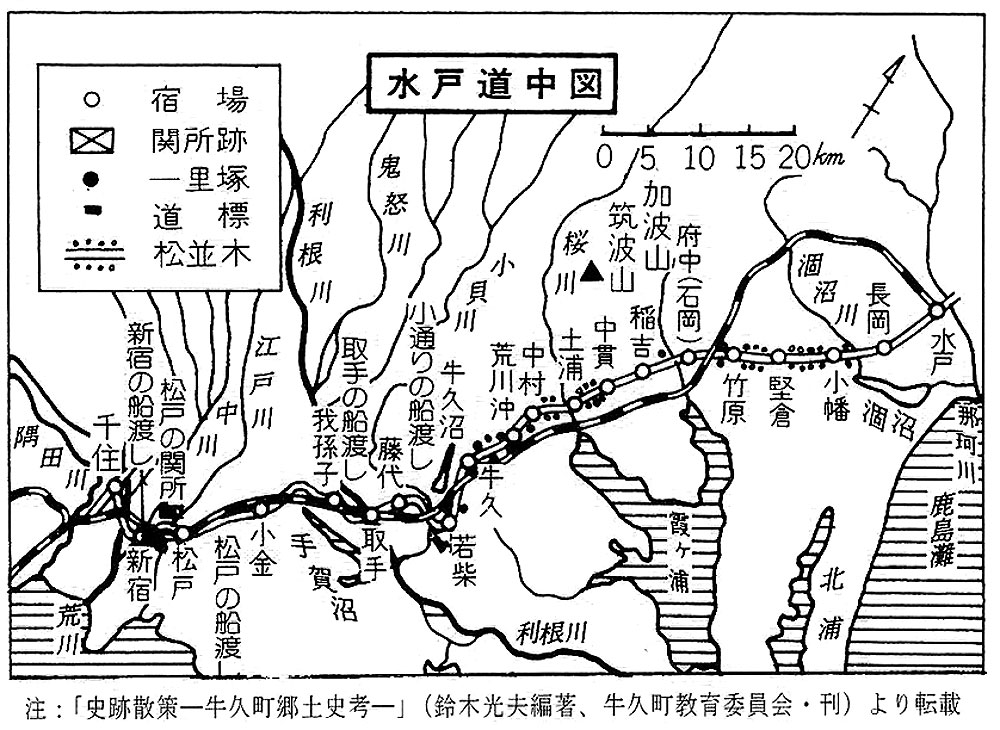

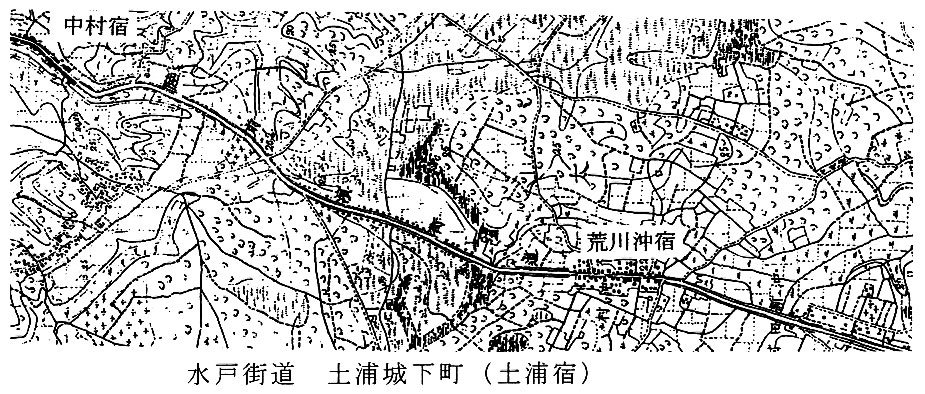

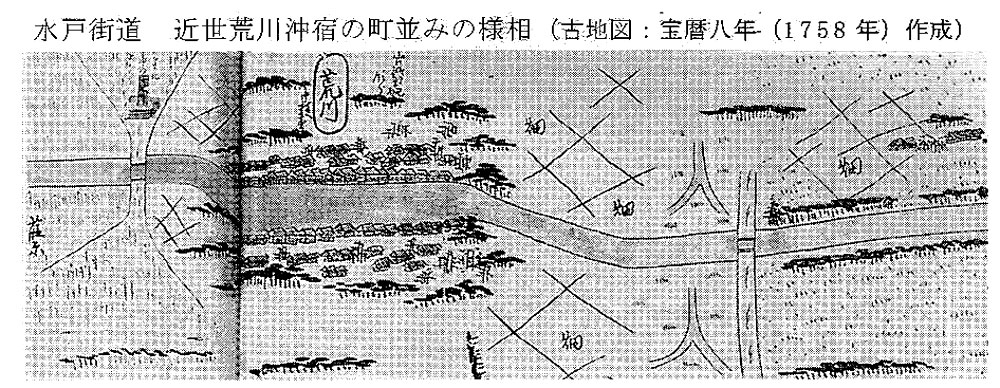

▶牛久宿と荒川沖宿

宿駅(宿場)となつた牛久村や荒川沖村の場合も、今まで見てきた村々と村内の状況は全く同じでした。領主である牛久藩主に年貢を納め、村役人を中心に自治を行っていました。ただ他村と異なるところは村内を水戸街道が通り、宿駅が置かれたことです。宿駅の村には伝場役といって、公用旅人の貨客輸送を行うための馬役と徒歩役と言う、馬と人足を提供する労働税が課せられたことでした。

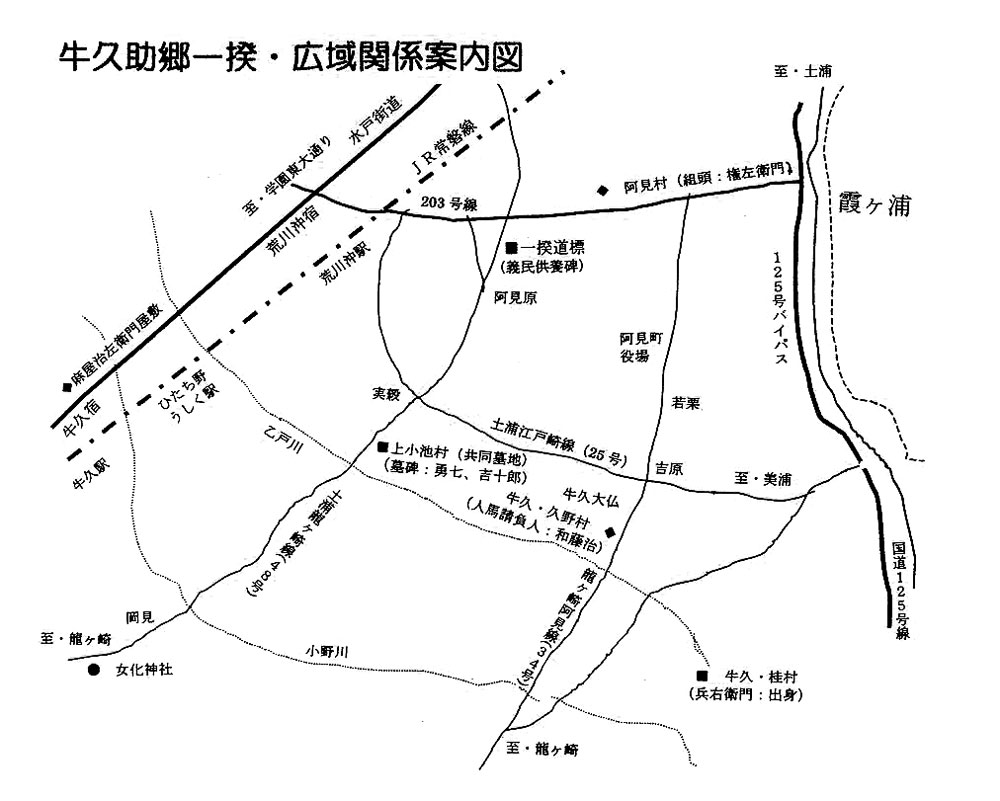

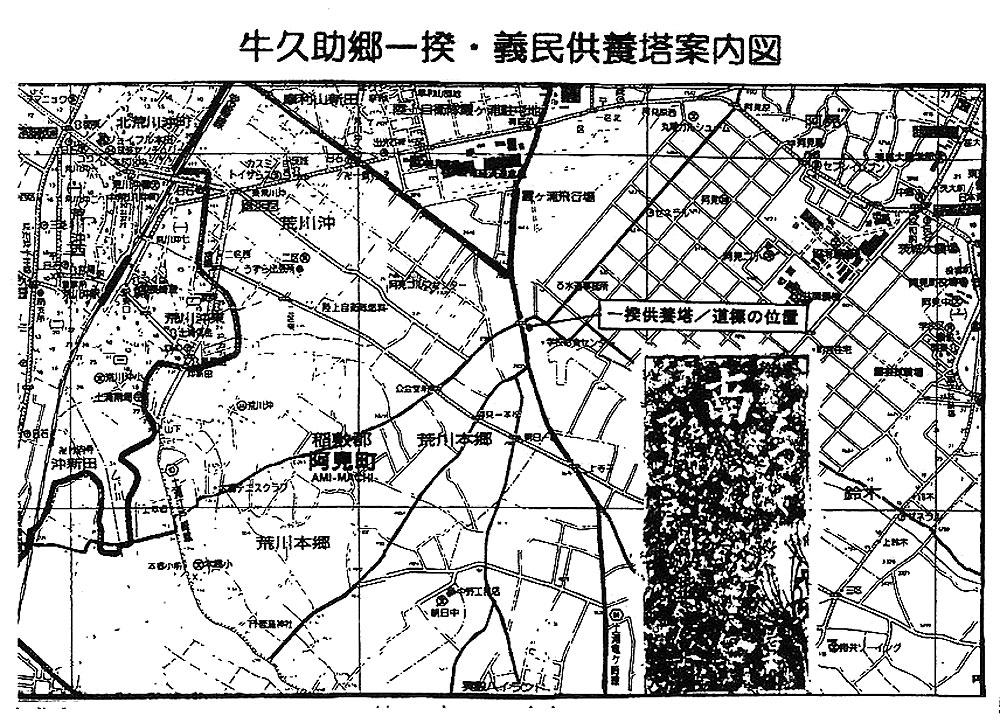

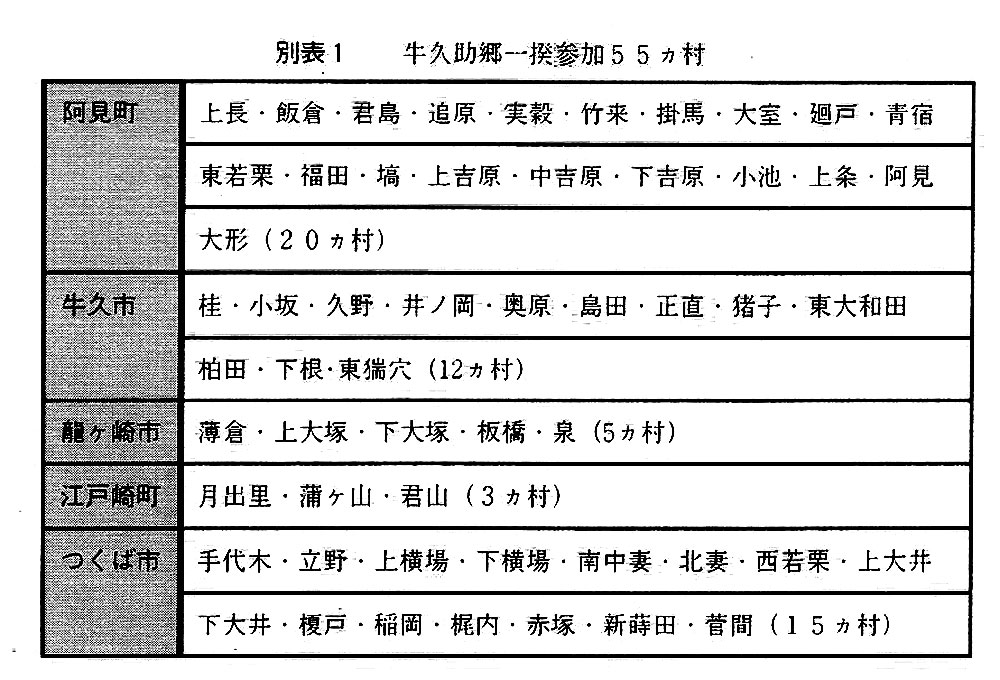

宿駅では、宿の街並に屋敷を持つ村人に、屋敷に課される地子(じし)と呼ばれた屋敷年貢を減額または免除する代りに、伝馬役を課したのです。領主への年貢納入の他に、このように伝馬役という常備人馬を出さなければならない負担は、宿駅村の財政を困窮に追い込み、江戸中期になると通行人の増加に伴って、宿駅村だけで伝馬役を負担する事は困難になりました。そこで幕府は、宿駅村の負担を軽減するため、宿駅村の人馬負担を近隣の村々にも負担させる事にしたのです。これが助郷と呼ばれる制度で、牛久宿では田宮・遠山・天宝喜(あまぼうき)・猪子・高崎・小茎(おぐき)・六斗蒔の村々が、荒川沖宿では岡見・中根・本郷の村々が助郷村に指定され、これらの村々は定助郷(じょうすむけごう)村と言って宿の常備人馬の継立機能に支障が出た時これを補うために常時出役の対象とされました。

それでも幕末に移るに従い、水戸街道は参勤交代や公用出張役人の通行量が次第に増加していきました。それは奥州方面の大名が、奥州街道の混雑を避けて水戸街道を利用するようになったからと言われ、文化五年(一八二二)に出された 「諸大名一覧」によると、各街道を参勤交代のために通行した大名の数は、東海道が一四六氏と断然多く、続いて奥州道中の三六氏、中山道の三〇氏、水戸道の二三氏と、水戸街道は第四位に挙げられていました。このように時代が進むとともに公用通行量が宿駅常備人馬の輸送力を超えて増大し、また物価の上昇に伴って、江戸初期に決められた安い公定運賃の御定賃銭(おさだめちんせん)と時価との差額も増大し、宿駅村と定助郷村の負担は急増して窮乏は深刻な状態となり、継立業務(江戸時代、宿ごとに人馬をかえて送ること)にも支障をきたし始めました。

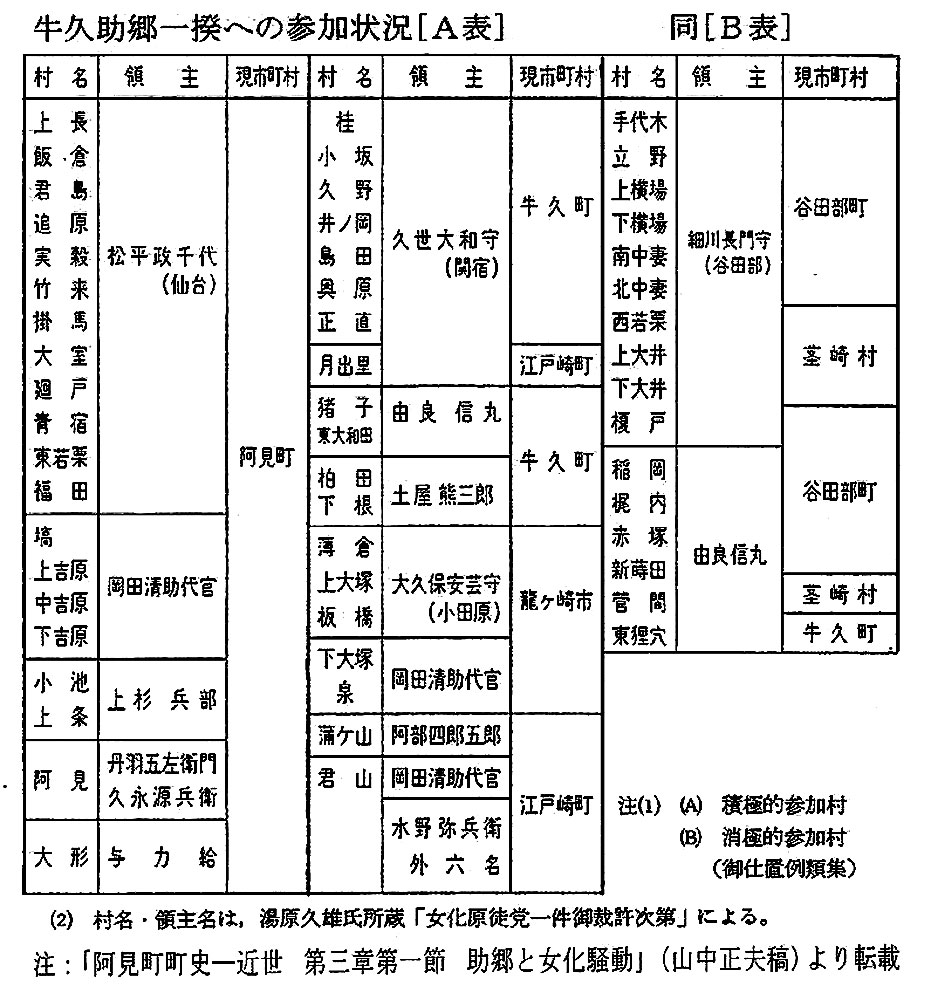

そこで幕府は伝馬役(てんまやく・伝馬の提供,またそれに伴う労を提供する課役)の負担を広く周辺の村々に求めることにし、天明八年(一七八八)から一〇ケ年間の年季をつけて小坂(おさか)村外三四ケ村に定助郷の勤めを命じたのです。この新たに設定された助郷を 新規助郷と呼びました。

水戸徳川家は、幕府の副将軍を勤めたため、定府といって江戸詰めをしたため参勤交代は無かったが、将軍の許しを得て度々水戸へお国入りをしました。水戸藩主が街道を往来する時は、徳川御三家の格式にのつとり数百人規模の大行列でした。また藩主が江戸で死去されたときは御遺骸を国許へお移しするので、幕府老中の通達によって宿駅より遠く離れた村々にまで助郷人馬の動員が命じられたのです。

助郷の村々は、宿駅問屋の指令・指示に従って人馬を提供する事になっていますが、問屋場からの指令や指示には、人馬請負人との馴合いでしばしば不正割付や不正運用が行なわれているとの強い不信感から、助郷村々は結束して宿駅側と対立し、争いに発展する場合がありました。

天明八年に始まった三五ケ村の新規助郷も、一〇ケ年の年季が終了し、寛政一〇年(一七九八)助郷役は解かれました。その後は当然ながら牛久宿・荒川沖宿と、従来からの定助郷村だけで人馬継立をしなければならなくなり、そのため両宿と定助郷村の負担は増加して再び困窮の度を増していきました。そこで両宿では増(まし)助郷の認可を幕府に申請し続けましたが、なかなか認可は得られませんでした。

新規助郷が終了して六年が過ぎた文化元年(一八〇四)に、牛久宿問屋の麻屋治左衛門を総代として提出していた「助郷増村願書(ましむらねがしょ)」が漸く幕府勘定奉行所において取上げられ、麻屋願書に基づく村柄見分(むらがらけんぶん・村々の負担能力の調査)のため、太田幸吉・鈴木栄助の二人の幕府見分役人が派遣され、大庄屋の佐野佐衛門宅を本陣として見分の業務に着手したのです。今の荒川沖郵便局隣の佐野屋か?

この間、人馬請負人をしていた久野村の和藤治や阿見村の組頭権左衛門らの助郷増村拡大裏工作の動きなどが取沙汰されて、農民たちの間には危機感を募らせるようになりました。 (常総郷土史研究会)

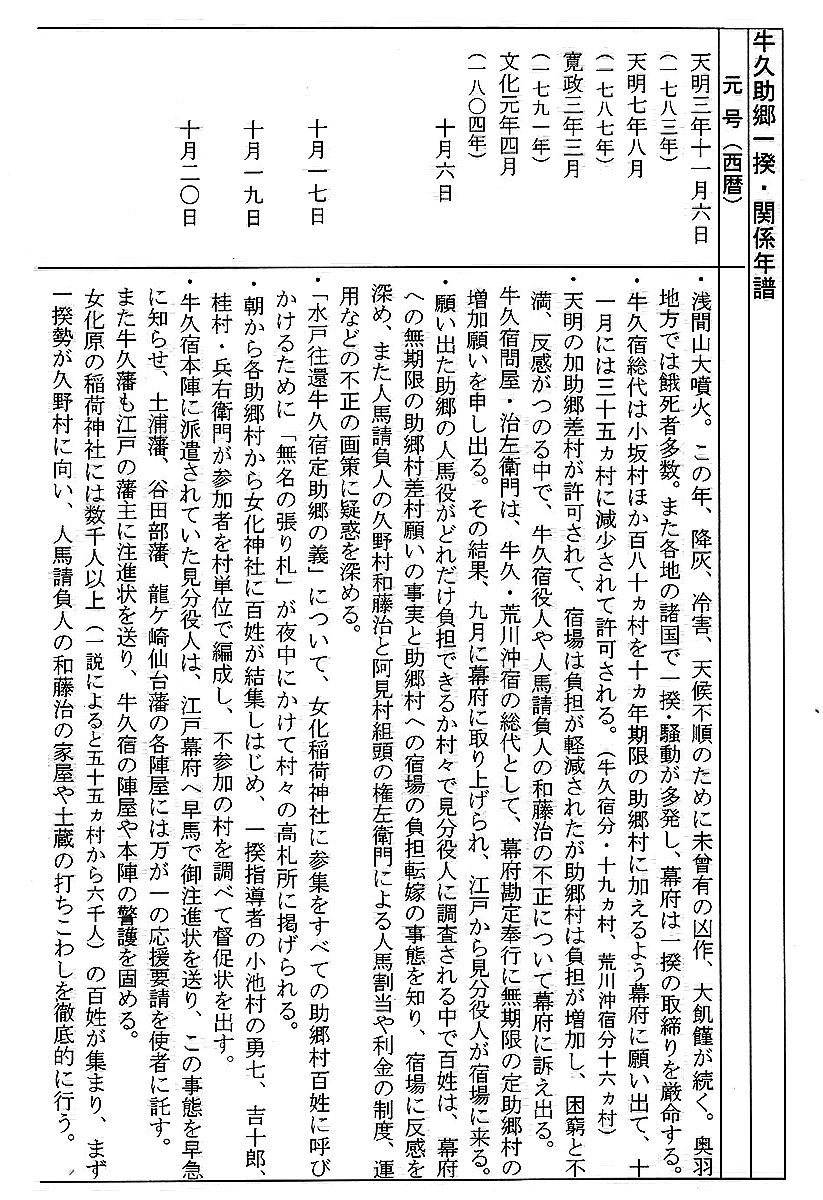

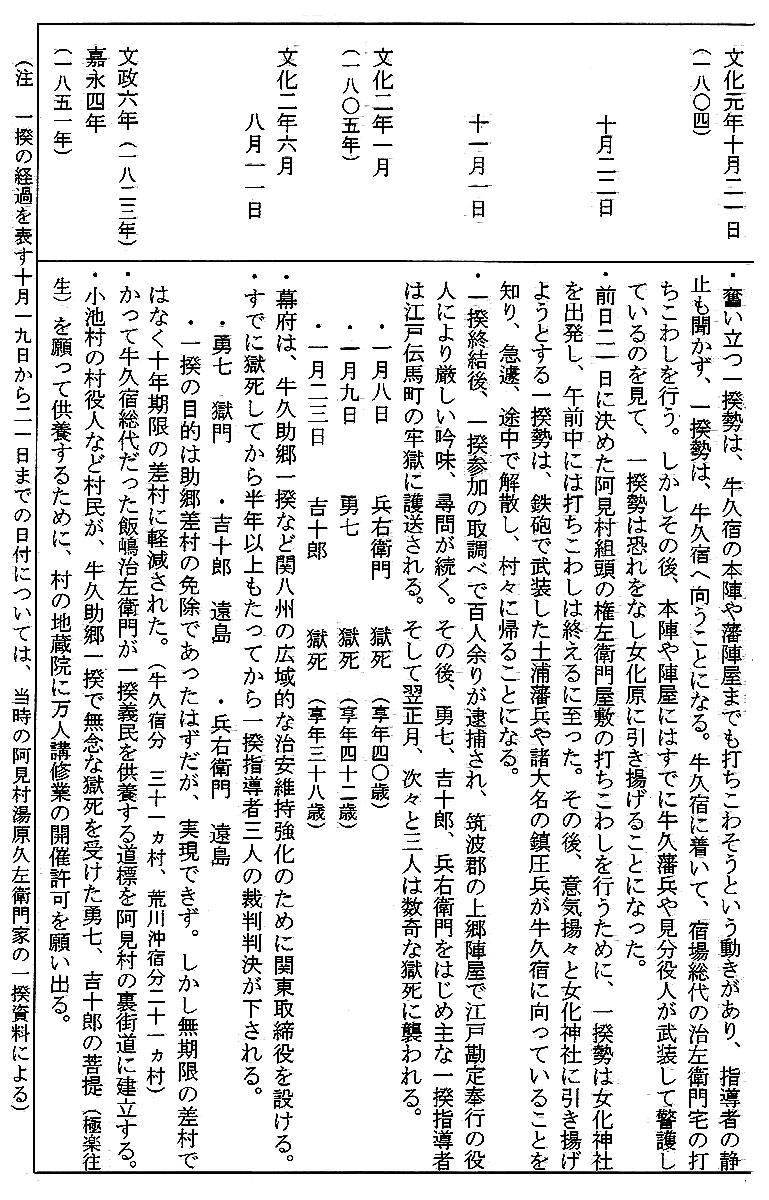

■年表

.png)