■華やかなイメージの裏にあるもの・まえがきにかえて

■華やかなイメージの裏にあるもの・まえがきにかえて

辻田真佐憲

派手で、モダンで、豊かで、明るい。満洲国のポスターは光彩陸離として、戦時下日本のそれのように泥臭くない。その輝かしいイメージと斬新なデザインの数々は、いまも見るものを驚かせる。

たとえば、図1。これは、1934年3月1日に愛新覚羅溥儀(あいしんかくらふぎ・1906年 – 1967年)が皇帝に即位したとき、即位大典中央委員会によって製作されたポスターのひとつだ。清洲国を構成する五つの民族は、いままさに「満洲帝国」の門を入り、「民族協和」と「王道政治」を経て「王道楽土」に進まんとしている。文字の大きさをたくみに利用したデザインは、ロシア・アヴァンギャルドのポスターをほうふつとさせる。

または図2と図3。これらは、軍政部によって製作されたもので、いずれも黄色と赤色の放射線がけばけばしく目に痛い。とくに同2は、紺色の「大満洲帝国万歳一「奉天承運軍民共仰」の文字、桃色と緑色の木々、そして橙色と水色と赤色の一興運門」の扁額などが合わさり、ずいぶんとカラフルである。

これに対し、図4は落ち着いた色合いだが、デザインはモダンだ。国務院による資源調査のポスターであり、デフォルメされた「満洲人」が胸元に満洲国で産出する資源を抱えている。近代的で豊かな国。そんなイメージを見るものに訴えかけてくる。

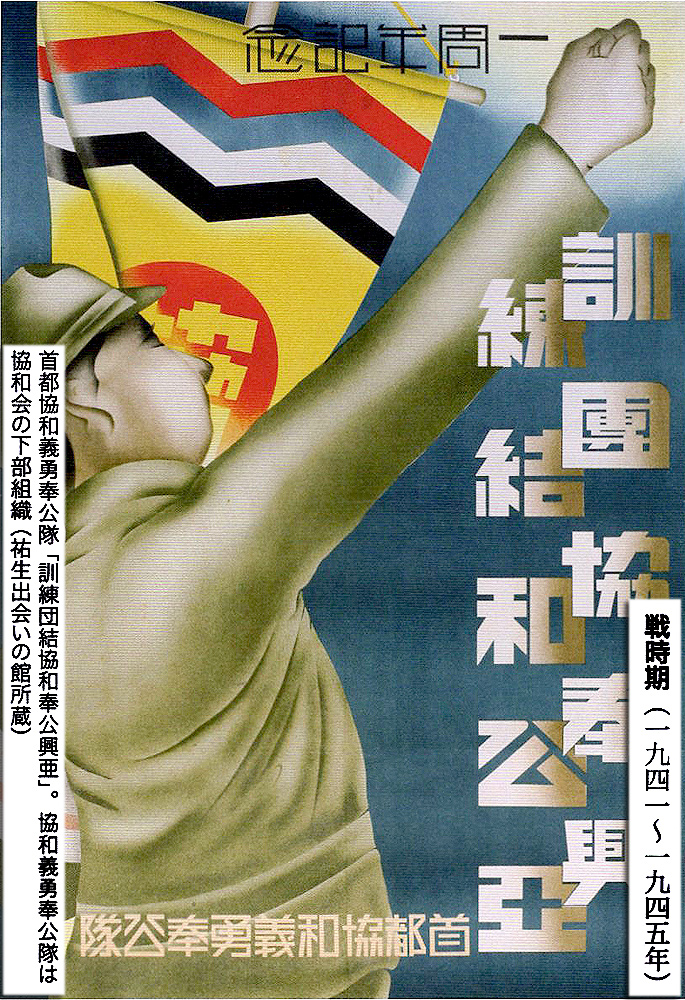

こうした清洲国の輝かしいイメージは、敵対者によっても増幅された。満洲国の敵対者はきまって、暗く、貧しく、野蛮で、暴力的に描かれた。図5の独立守備隊のビラは、その例としてわかりやすい。満洲国は「天国」であり、中国は「地獄」だというのだ。光と影を使い分け、「王道楽土」はたくみに演出された。

満洲国のポスターはなぜかくも底抜けに明るかったのか。

その多くが1930年代前半の比較的ゆとりある時代に作られたということもあるだろう。これにくらべ戦時下日本のポスターは、様々な統制が進んだ一九三〇年代後半以降に作られ、どうしても暗い色彩とならざるをえなかった。

ただ、それだけではあるまい。満洲国は新興国家だった。歴史ある国と異なり、新興国家はその存在を内外に根付かせなければならない。ソ連がそうであったように、清洲国は派手なプロパガンダでその存在をアピールしなければならなかったのだ。見よ、認めよ、そして脳裏に焼きつけよ、と。満洲国が持つポスターの過剰なまでの明るさは、その証左といえよう。

では、同時代のほかのビジュアル・メディアはどうだったのだろうか。観光案内は、絵葉書は、レコードは、切手は、グラフ誌は、地図は −。 本書は、ポスターを中心に、満洲国関係の観光案内、絵葉書、レコード、切手、グラフ誌、地図などを幅広く集めたものである。 意外にも、これらのビジュアル・メディアは、いままでフルカラーで一冊にまとめられたことがなかった。満洲国成立八十五周年にあたる今年、その機会に恵まれたことはたいへん意義深い。

満洲国関係のポスターは、おもに鳥取県南部町にある祐生出会いの館のコレクションからお借りした。ポスターは基本的に消耗品であり、貼られたあとは捨てられたり、破られたりしてしまう。そのため、ここまできれいなかたちで大量に残されているのは奇跡的だ。

このはか、各分野の専門家に寄稿や資料の提供をいただいた。戦後はじめて一般の目に触れるものも多い。これにより、満洲国のビジュアル・メディアをより多角的に検討できるだろう。

満洲国のイメージは、どれも美しく華やかだ。まずはそれを楽しみ、それに驚いてもらいたい。単に暗いイメージだけでは、なぜあれだけ多くのひとびとが満洲国に惹きつけられたのかを理解できないからである。

ただ、それだけでは十分ではない。由来、一致団結しているひとたちに一致団結を訴える必要はない。五族協和。日清親善。王道楽土。満洲国の多種多様なプロパガンダやスローガンの数々は、かえってその欠乏や不足を暴露してもいる。

華やかなビジュアル・メディアの真にある、満洲国の実態はいかなるものだったのか。本書がそれを考えるきっかけになれば幸いである。

■プロパガンダとしての満洲観光旅行

■プロパガンダとしての満洲観光旅行

▶︎日露戦争後、多くの日本人が満洲へと渡り、観光や視察旅行を行った。政府もバックアップした旅行の奨励の目的とは。

長谷川怜

憧れの満洲への旅 かつて、多くの人々が満洲へ旅立った。南満洲鉄道株式会社(満鉄)や商船会社などのポスター・パンフレットは、人々の満洲への憧れを募らせ、大陸へ誘った。

今でこそ、海外旅行は身近なものとなり、インターネットで各種の予約も手軽に行えるようになったが、かつて人々が満洲を旅しようと思った時、どのように仏旅行の準備したのだろうか。また、現地へ渡った人々は何を見て、どのようなことを感じたのだろうか。そして、満洲観光旅行が奨励された背景にはどのような意味があったのかそ考える。

▶︎満洲旅行のはじまり-観戦旅行・視察旅行・修学旅行

満洲旅行のガイドブックといえる本が出版されはじめたのは、日清戦争後である。例えば、1895年5月刊行の『新日本台湾島 旅行独案内 附満洲戦争地』(東雲堂)は、清国から割譲された台湾および、戦場の一部となった満洲の地理や風土、鉄道路線、商業などを簡便にまとめたものである。だが、これは実用的な内容ではなく、戦争によって深い関わりを持つようになった地域を紹介するための書籍といった方が正確であろう。この時期は、未だ個人が気軽に満洲へ足を運べる状況ではなく、軍人による調査旅行や一部の企業による商業調査旅行に限られていた。

1904年に日露戦争が勃発すると、政府は議員や新聞記者、公使館付外国武官などをロシアから歯獲した汽船に乗せ、国内の海軍施設や捕虜収容所を経て、朝鮮半島、遼東半島近海を巡る戦地観戦ツアーを企画した。参加者の手記は新聞紙上に掲載され、国内に生々しい満洲・朝鮮の情報が伝えられた。

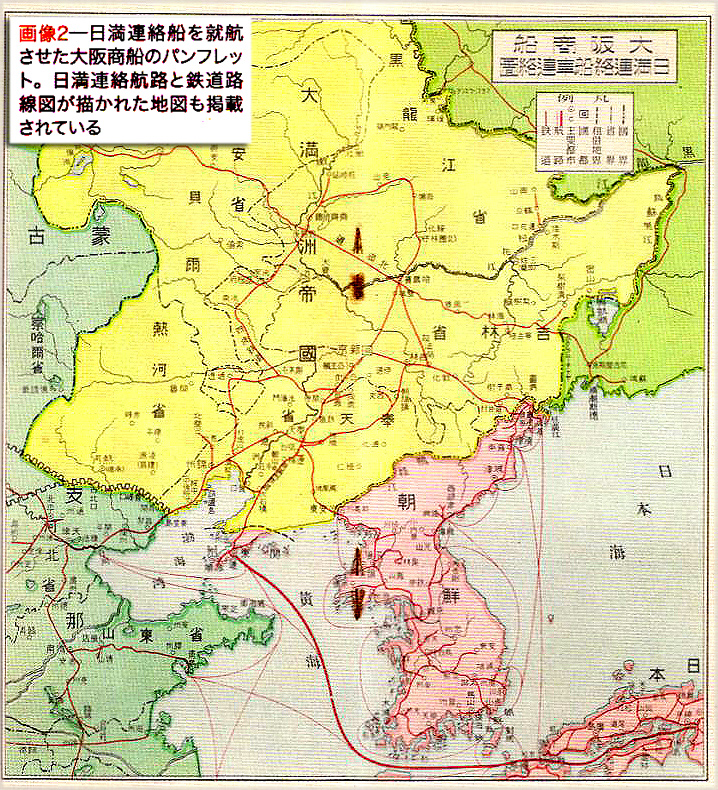

また、日露戦争におけるターニングポイントともいえる旅順要塞の陥落後、早くも大阪商船が舞鶴丸による大阪~大連の定期航路を開設している(日満連絡船)。戦争の勝利により、日本は南満洲で鉄道や炭鉱などロシアの旧権益を獲得した。それに伴って、満洲を日本にとっての商業的なフロンティアとみなす人々が商業的進出を模索した。

大連や奉天など満鉄沿線の中心的な都市での起業方法を紹介したガイドブックが出版され、現地の商況を見学するための視察旅行も実施された。既に開設されていた大阪〜大連航路が満鉄との連絡輸送を開始したのに加え、下関〜釜山の連絡船が開通し、また朝鮮半島を縦貫する鉄道と満鉄が接続され、陸路でも容易に満洲へ至る路線が整備されていった。

日露戦後の1906年に朝日新聞が主催した「満韓巡遊船」は、満洲観光旅行のさきがけである。客船の「ろせつた丸」に375名の旅行者を乗せ朝鮮半島から遼東半島にかけて航海し、日露戦争の戦跡などをめぐつた。満韓巡遊船の実施にあたっては、陸軍や満鉄など満洲経営に関与する組織が全面的支援を行った。【上画像3点】

満韓巡遊船が行われたのと同じ1906年、陸軍は中学以上の生徒の満韓旅行には卸用船の無償乗船を認めると発表した。それを受けて、早くも複数の学校が修学旅行を行い、以後、連絡船や鉄道網の整備と呼応するようこ満洲修学旅行(朝鮮半島や華北を含む場合も多い)は全国的に行われるようになっていく【上画像】

▶︎満洲旅行のプランニング

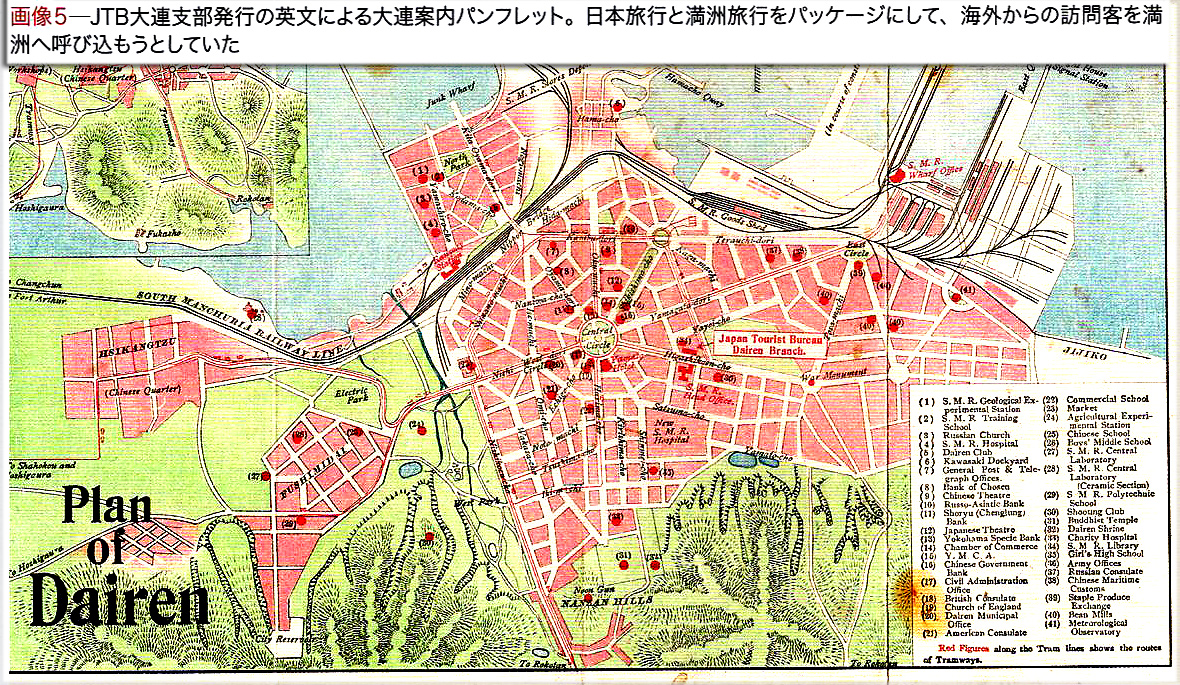

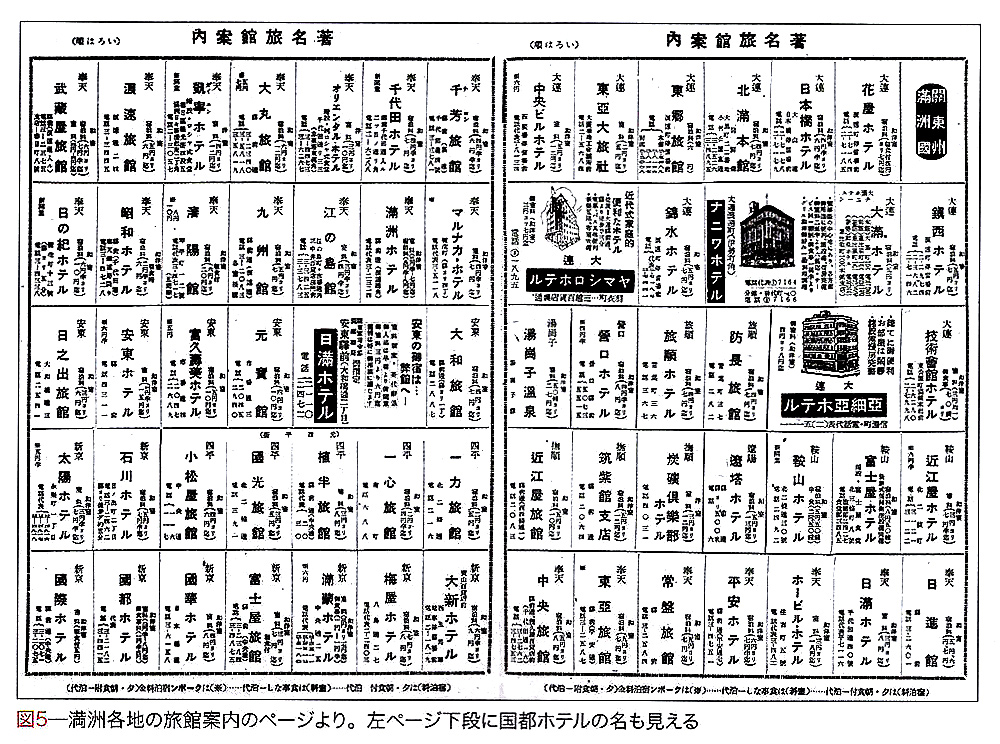

国内外の人々の満洲旅行をプランニングし、情報を提供する代表的な会社、組織として、ジャパン・ツーリスト・ビューロー(JTB)と鮮満案内所がある。JTBは、1912年に大連に支部を設置したのを皮切りに、奉天や長春など満洲の主要都市にも支部を増やした。英文でも各都市のパンフレットが作成され、海外向けにも満洲旅行を宣伝した。【下画像5】

また、満鉄は1909年から『南満洲鉄道旅行案内』を毎年発行し、各都市の沿革や観光情報、地図などの詳細な情報を提供した。これらは、現在の海外旅行ガイドブックに優るとも劣らない水準の高い編集内容である。また、1918年には満鉄東京支社内に朝鮮・満洲の情報を発信するとともに旅行案内を業務とする鮮満案内所(1939年に鮮満支案内所と名称を変更)を設置した。鮮満案内所では旅行についての無料相談を実施し、その場で予約することができた。【下画像6】

1939年に同案内所が発行した『鮮満 支旅の栞』は、季節ごとの旅程の組み方や携行品に関する諸注意、汽車の時刻表・運賃表、また満洲における複数の旅行ルートを簡便にまとめたもので、これ一冊で基本情報が全て手に入る仕様となっている。【下画像7】 航路・鉄路の整備に加え、利便性の高い会社・組織の情報センターが設置されたことによって、満洲旅行は人々にとって身近なものとなっていった。

▶︎旅行者が巡ったルートと眼にしたものとは

満洲へ旅行した人々は、何を見、何を感じたのだろう。

日本から満洲へのルートは、時代によっても、またどこから出発するかによっても相違があるが、例えば満洲国「建国」後の1920年代に大阪商船を用いた場合、正午に門司港を発して二日後の午前八時には大連へ入港できた。(画像5マップより) 大連を起点とする主要都市観光の一例を示してみよう。

大連港から市街中心部、または駅まではバスや市電、馬車などで容易に移動でき、市内では中心部の広場に建ち並ぶヤマトホテルや横浜正金銀行などの近代建築を眺め、満鉄本社や清洲の資源・物産を展示する満蒙資源館を見学するのが一般的な観光ルートだった。また、夏であれば郊外の星ケ浦で海水浴を楽しみ、老虎灘(ろうこたん)で山と海の織り成す風光明媚な景色を楽しむことができる。

大連駅から旅順へは列車で数時間の旅で、旅順を訪れた人々は日露戦争の戦跡=「聖地」をめぐった。激戦地となった203高地、ロシア軍の堅固な要塞がそのまま残る東鶏冠山(ひがしけいかんざん)、乃木大将とステッセルの会見の舞台である水師営など見どころは尽きない。戦跡周辺の山の木々は、あえて伐採されて戦争当時の殺伐とした雰囲気を感じるようにされていた。旅順の戦跡を巡ることによって、人々は日露戦争で斃(たお)れた多くの兵士に思いを馳せ、彼らの犠牲の上に現在の日本の発展と満洲の躍進があることを再確認したであろう。そういう意味で旅順はその街自体が日本の満洲進出という国策をアピールするための一つの装置であったといえる。

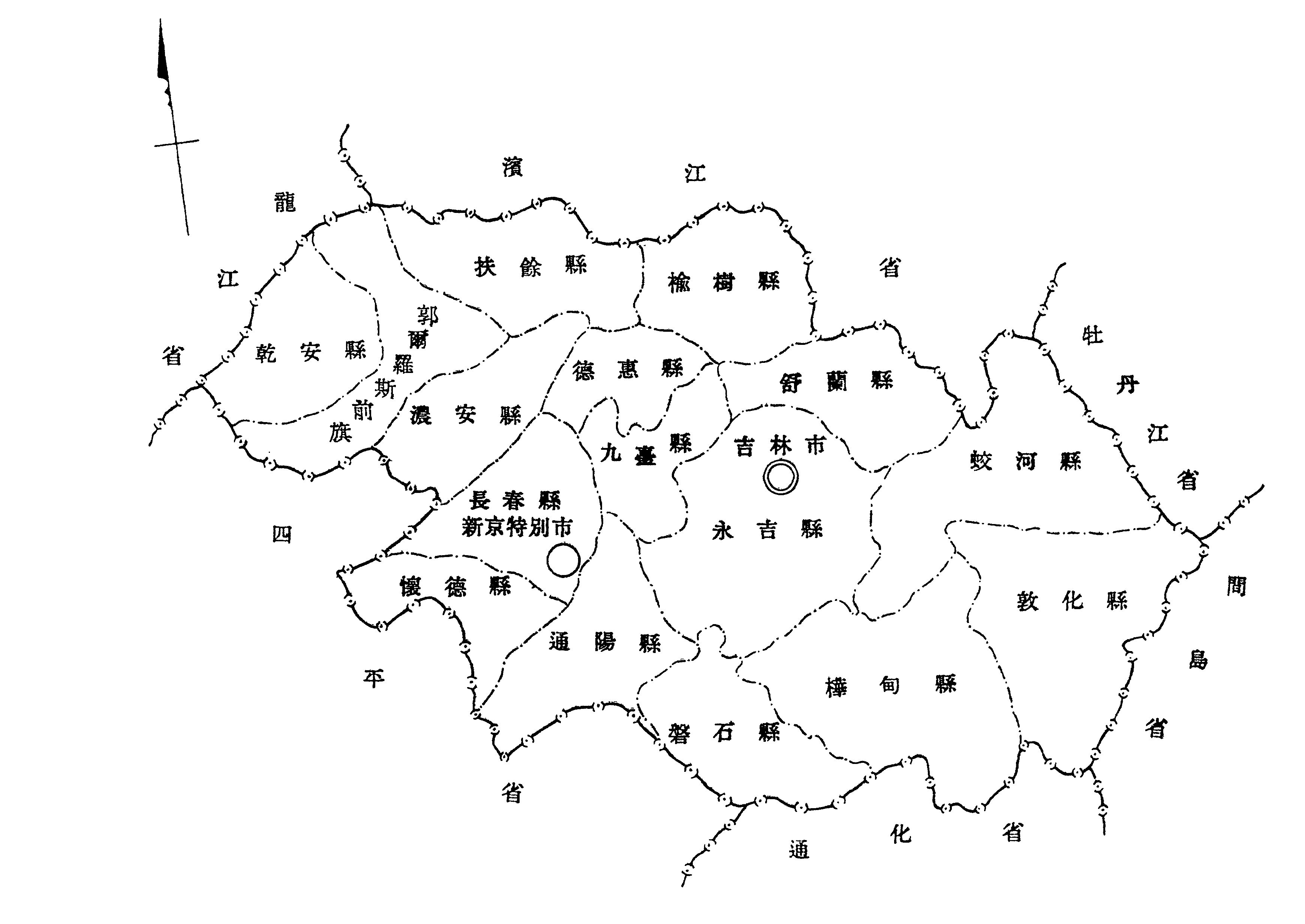

大連から満鉄路線で北上すれば、遼陽、奉天、長春(後に満洲国の国都「新京」)、哈爾浜(ハルピン)へ至る。一九二二年には有名な特急列車「あじあ」が運転を開始し、満洲における移動時間は大幅に短縮された。

奉天は清朝の故地であり、郊外には北陵(歴代の皇帝陵墓)がある。市内に建てられた日露戦争の忠霊塔や奉天神社などを参拝し、北陵を見学する。満洲国の建国後には国立博物館も設置されており、観光ルートには尽きるところがない。また、列車やバスで数時間の距離にある撫順(ぶじゅん)では重要な資源である石炭の露天堀を見ることができた。

新京では観光バスに観光ルートが整備されており、続々と建設される官庁の建物や伝統的な寺院、清真寺(イスラームのモスク)などが主要観光地であった。市街が発展する様子を見た人々は、満州国の確実な成長を実感したであろう。