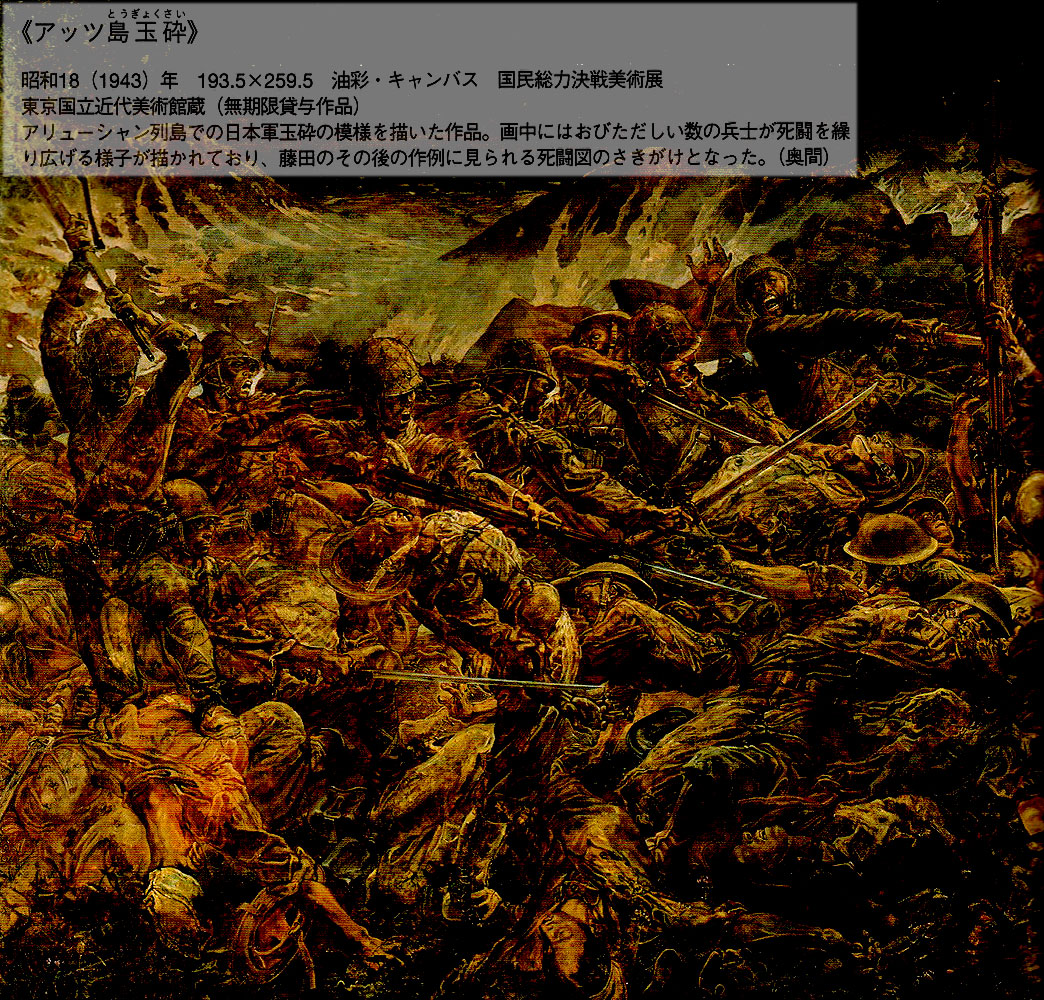

■戦争美術史概説

■戦争美術史概説

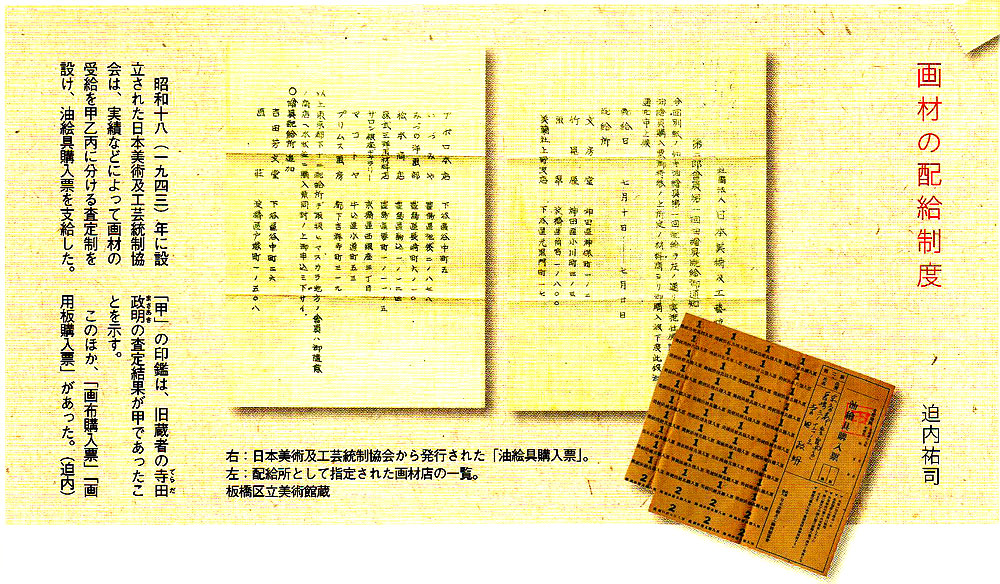

迫内祐司

▶日中戦争開戦

昭和十二(一九三七)年七月の盧溝橋事件、続く八月の第二次上海事変の勃発によって日中戦争が拡大していったとき、画家たちの最初の反応は、自分たちにできることは何もないと考えた者を除けば(大方がこれに該当しよう)、二つあった。ひとつは絵画の献納運動。もうひとつは戦地への従軍志願である。

献納運動としては、絵を換金して軍に寄付するパターンと、絵そのものを陸軍病院などに寄付するパターンがあった。後者は傷病兵の慰安を目的としたもので、昭和十三(一九三八)年には文部省内に組織された傷痍軍人慰問美術家連盟により、三五〇〇点を超える日本画・洋画が集められ、陸・海軍省を通して各地の病院に寄付されている。しかし、絵画作品自体が直接戦争の役に立てるという考えは、いまだほとんどの画家たちにはなかった。

従軍志願した画家たちはどうだったろう。昭和十二年九月から年内にかけて、海軍省許可として小早川篤四郎、吉原義彦、岩倉具方(ともかた)らが、陸軍省許可として等々力巳吉(とどりきみよし)、中村直人、向井潤吉らが、次々に中国の各戦場へ従軍している。海軍は第一次上海事変(昭和七(一九三二)年)のときにいち早く和田三造に記録画を委嘱し、慮溝橋事件の直前には海軍が関わる大日本海洋美術協会(昭和十六(一九四一)年より大日本海洋美術協会)が発足するなど、以前から美術界と関わりを持っていたためか、従軍画家が多かった。といっても、十月には岩倉具方が敵弾を受け戦死しており、安全を保証する便宜が図られていたわけではない。

写真やラジオやニュース映画がある時代に、美術家の従軍制度など整っていないという点は、海軍も陸軍も同じだった。大阪毎日新聞社と改造社の特別通信員として派遣された長谷川春子のように、ほとんどの画家が、何らかの報道機関の嘱託員として、あるいは個人の資格で従軍していったのである。このような危険をおかしてまで、画家たちが戦地に向かった背景には、当時の美術界の状況が大きく影響していたのかもしれない。

満洲事変(昭和六(一九三一)年)と日中戦争をはさんで、美術家たちにとってどちらよりも身近で重大だった事件が起きている。昭和十(一九三五)年五月、文部大臣・松田源治が発表した帝国美術院および同院主催美術展の、抜本的改革(帝展改組)である。帝国美術院を挙国一致の指導機関とすべく、在野団体の有力作家を会貞として招致し、これまでの帝展の無鑑査資格を解消するという、一部の美術家を除くほとんどの者にとつては寝耳に水の話だったこの改革は、以後、二年間にわたる大混乱を招き、結局帝展を廃し、昭和十二年から新文部省美術展覧会(新文展)を開催することで、ようやく収束をみる。帝国美術院は帝国芸術院に名を変え、同年から文化勲章令を公布するが、これを、帝展改組によって文部省への不信感を募らせた美術界の重鎮たちへの懐柔策だったとする見方もある。

日中戦争が始まったのは、このドタバタ劇で美術界がまだざわついているときのことだった。中村直人が「騒然とした日本にいても、どうせいい仕事はできっこない。それならいっそ戦争のド真ん中にのりこんで、新らしい体験をしてみよう」(NAONDO』昭和三十九(一九六四)年)との思いから、戦場へと飛びこんでいったのは、時代の閉塞感を打開しようとした多くの美術家たちに共通するものであったに違いない。

軍が画家の従軍に本格的に身を乗り出しはじめるのは、昭和十三年のこと。この年、中支那派遣軍は初めて公式の「事変記録画」を十名の画家に委嘱し、五月、中村研一、小磯良平、南改善、朝井閑右衛門、向井潤吉、脇田和、柏原覚太郎、江藤耗平の人名が現地に従軍した。この企画は、当時応召中にあながさかはるおった画家で、同軍報道部員の長坂春雄、軍属鈴木栄二郎が、報道部長らと記念絵画制作について協議した結果、内地から帝展、二科会、新制作派協会の洋画家人名を招き、長坂・鈴木を加えた十名で制作しょうと決まったことだったらしい。

軍が突然記録画制作に関心を持った理由は定かではないが、日中戦争の長期化は大きな理由としてあったはずだ。国民の多くは、盧溝橋事件は局地解決で済むだろうと考えていたほどで、長びきつつある事変に対し、軍は国民に戦争への同意をとりつける必要性が生じていた。戦争を「記録」するためというよりも美術作品によって戦争を「物語化」「歴史化」し、この事変が聖戦であることを国民に納得させるプロパガンダにしようとしたのではあるまいか。夏に内閣情報部が「ペン部かんこう隊」と呼ばれる小説家一行を浜口戦線に派遣したのも、同様の意図が読みとれる。

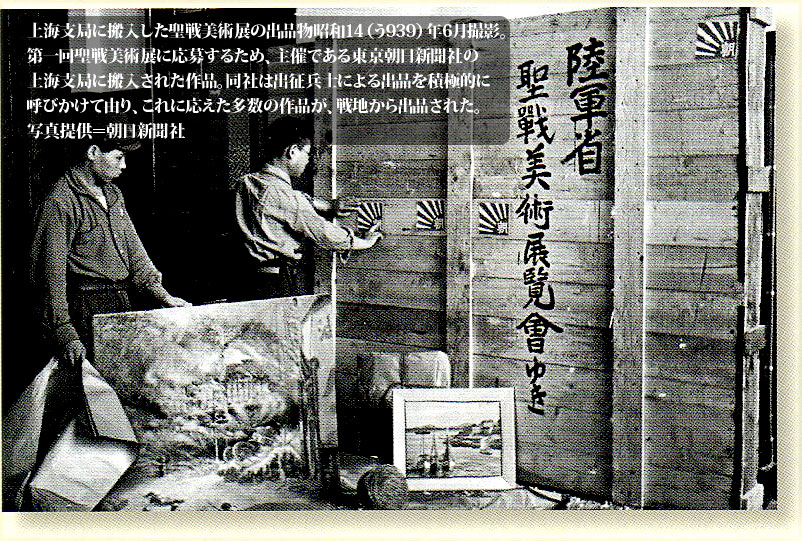

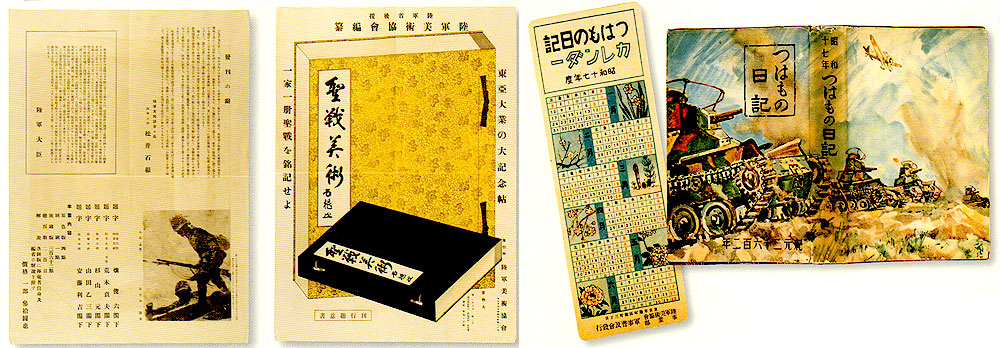

さらに記録画や従軍画の公開を推進したのは、新聞社の力が大きい。最初に行動を起こすみきよししたのは、朝日新聞社の住喜代志という人物で、彼が従軍経験画家たちの展覧会を発案したことをきっかけに、昭和十三年六月に大日本陸軍従軍画家協会が結成され、翌年四月、まついいわね陸軍大将於井石板を会長におく陸軍美術協会へと発展。住は同会事務をとりしまるポストに就いている。同年七月、朝日新聞社が陸軍美術協会と共催で開いた、戦争に関する作品を公募した初めての美術展となる第一回聖戦美術展は、後援の陸軍省から特別出品された「事変記録画」を目玉に注目を集めた。

大衆には熱狂的に歓迎された出品作品だったが、専門の美術批評家から見れば、流血も死体もなく、迫力がないと不満の声が漏れた。宣戦布告もなく始まった日中戦争のスローガンは「暴支膺懲(ぼうしようちょう・支那事変(日中戦争。対米英開戦以降は大東亜戦争に含まれる)における大日本帝国陸軍のスローガン)」であり、暴虐な中国人を懲らしめようという程度のものにすぎない。明確な戦争目的を持ち得なかったことは、画家たちに、敵としての中国人を描くことも、正面きって正義の日本兵を描くこともためらわせた。従軍画家でさえこうだったのだから、銃後の人々はなおさらいまが戦時下だという実感が稀薄だった。日中戦争期の美術界を見渡せば、文展にも在野展にも時局をうかがわせる作品は少なく、軍需景気にのって日本画が飛ぶように売れていたという。

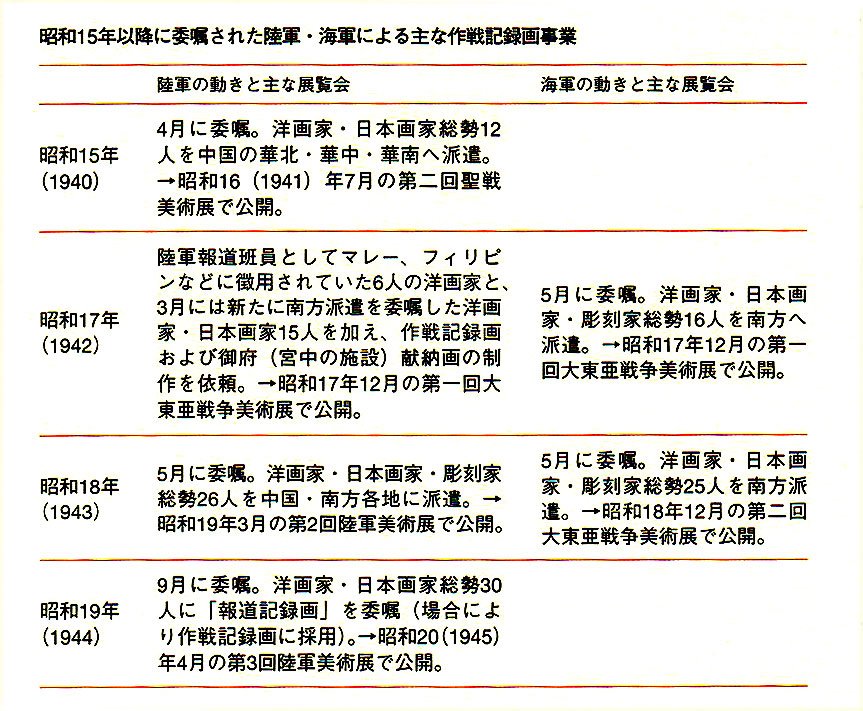

この間に海軍省軍事普及部が、事変記録画制作のため昭和十三年九月、六名の洋画家(藤島武二、石井柏亭、石川寅治、中村研一、田なべいたる辺至、藤田嗣治)の戦地派遣を発表している。前回の陸軍の記録画が出先の中支那派遣軍からのものだったのに対し、今回は、本省からの派遣という点で、軍が本格的に美術界に介入してきたことを示している。昭和十六(一九四一)年の第五回大日本海洋美術展で完成作品が公開され、この頃から陸・海軍の公式記録画は、「作戦記録画」と呼ばれ始めるようになる。

■太平洋戦争勃発

聖戦美術展を見る女学生ら戦争美術関係の展覧会にはよく学校の団体が見学に訪れていた。穣極的に学校行事とするよう、教育現場に指辛があったのだろうか。昭和16(1941)年9月22日撮影。大阪市立美術館に巡回した第二回聖戦美術展会場机写真提供=朝日新聞社

-1.jpg)