■悟りを開いた祖師たち

■悟りを開いた祖師たち

禅宗の教えは経典や文字によらず、師から弟子へと連綿と教え伝えられてきた。初祖達磨をはじめ悟りを得た祖師たちは尊崇を集め、人間味あふれ姿で描きあらわされた。

▶師資相承-師から弟子へ

禅宗の教えを簡潔にあらわす言葉として、「不立文字(ふりゅうもんじ)」「教外別伝(きょうげべつでん)」「直指人心(じきしにんしん)」「見性成仏(けんしょうじょうぶつ)」という四つのキーワードがある。言葉や文字によらず(不立文字)、経典によることもなく(教外別伝)、師と弟子との直接的な関わり合いのなかで、自分自身の心そのものをつかみ出し(直指人心)、自らの心のなかの仏性を見出して(見性成仏)、直感的な悟りの境地へと至ることをいう。

こうしたキーワードのもとになっているのが「括華微笑(ねんげみしょう)」という話で、それは、釈迦が説法の場で何も言わずに一本の花を掲げて微笑んだところ、まわりの弟子たちが意味を理解できずにいるなか、摩迦迦葉(まかかよう)だけが理解して微笑み返したというエピソードである。

釈迦の悟りの心印(しんいん)は、このように直接師の心から弟子の心へと伝わるもので(以心伝心)、そうした禅の教えは、釈迦以来、摩迦迦葉から始まる西天二十八祖、さらに達磨からの東土六租を経て、現在に至るまで、師から弟子へと連綿として教え伝えられたと考えるのである。このような教義を標榜(ひょうぼう)する禅宗においては、理想化された超越的存在としての仏菩薩よりも歴史上に実在した生身の祖師・先師たちを尊び、彼らを人間味あふれる姿で描きあらわすことがおこなわれた。

▶描かれた祖師たち

たとえば仏教の開祖である釈迦でさえ、神々しい仏格化された存在としてではなく、求道に燃える生身の一修行者として位置づけられる。山中で苦行に励む姿や、それが無益であることを知り山を下りる姿など、衣服はひげほろぼろ、髭や爪は伸び放題という人間釈迦の姿が決まって描かれた。その姿は、きらびやかに荘厳された仏格としての尊容を見慣れた者にとっては衝撃的ともいえるものだろう。まさに固定観念を打破して直感的な悟りを目指す禅宗ならではの表現といえる。

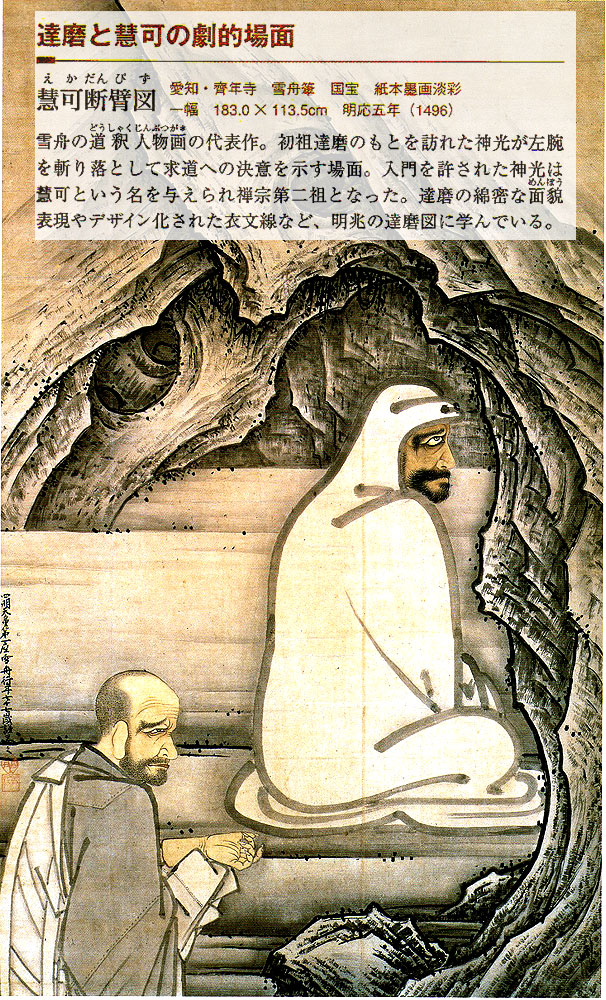

禅宗祖師たちのなかでもとりわけ多く描かれたのは達磨である。赤い張り子人形でおなじみの達磨だが、じつは中国へ初めて禅を伝えた人物であり、実質的な禅宗の初視でもある。インドから中国へと渡って梁の武帝と問答したのち、芦の葉に乗って揚子江を渡ったり、壁に面して九年間坐禅をしたり、死後三年後には片方の履物を手に待った姿が目撃されたりと、その生涯は不思議な伝説で彩られており、こうしたさまざまな故事にもとづく達磨の姿が多く描かれた。

祖師図にはほかにも、のちに達磨の跡を嗣ぐ二祖慧可・えか(神光・しんこう) が入門にあたって求道への意気込みをあらわすために片腕を斬り落とす姿や、六祖慧能(えのう)が竹を割る刹那(せつな・きわめて短い時間)に悟りを得る姿など、祖師たちの修行の様子や開悟(迷いから脱却して真理を悟ること)の契機となった特徴的な場面が絵画化された。

禅僧たちは、自らの師資の系譜にあるこうした祖師・先師たちの姿を目にすることで、彼らの求道の道のりや悟りの境地へと想いを馳(は)せたのであろう。

▶門派の拠点・塔頭

爾来庵唐円【せいらいあんからもん]

鎌倉や京都の五山をはじめとする大きな禅刹には、主要伽藍のほかにそれを取り巻くように点在する、塔頭(たっちゅう)という寺院内寺院がみられ、これを含めた全体が禅寺としての景観を形成している。 塔頭は中国禅院では、塔のおもなものという意味の言葉で、本来、住持として功績の若しかった僧の墓塔を特別につくり、その塔を維持管理し、日々奉仕して、命日に諷経(ふぎん・経文を声を出して読むこと)するための多少の人員を置いたのが始まりで、本寺に属する公の施設であった。この制度は日本に伝わると少し変質し、おもな塔の意味は失われて、歴代住持の塔すべてが塔東になることが習慣化する。その結果、大寺院においては塔頭は暫時数を増して数十におよび、各々が墓を中心に祀堂(しどう)・昭堂・方丈・庫裏(くり)などの諸施設を有して、何々庵・院・軒などと称し、本寺内の子院ながら立派な寺院形態を備えるものとなった。

また、師僧存命中に死後のためにあらかじめ塔を造る寿塔(じゅとう)も出現してくる。塔頭はしだいに本寺からの独立性を強めて、多くの末寺や所領をもつものに発展してゆく。本来、本寺の役職として任命された塔頭の管理責任者である塔主(たっす)も、実質は塔に葬られている高僧の同門の有力な弟子たちが相伝してゆくこととなり、塔頭は門派を結集、統率してゆく拠点としての性格を持つこととなる。そして大寺院のなかにある小本山として発展し、多くの末寺を統率した塔頭のなかには、勢力として本寺を凌ぐものもあらわれる。

今日、鎌倉の建長寺で修道場として山内でもっとも神聖視きれている西来庵(せいらいあん)は、開山大覚禅師蘭渓道隆の墓塔を中心に営まれた塔頭で大覚派の拠点であった。また円覚寺に開山仏光国師無学祖元の塔頭正続院があり、仏光派の拠点となっていた。正続院は最初、仏光国師が亡くなった建長寺に創設された塔東であったが、法孫の夢窓国師(夢窓疎石)により、開山である円党寺に移設されたものである。夢窓国師はまた、室町期禅林界にもっとも強大な門派勢力をほこつた夢窓派の祖であり、京都・臨川寺三会(さんね)院、鎌倉・円覚寺黄梅院(おうばいいん)の両塔頭塔は同門派の東西の拠点となった。

こうした中世における塔頭の小本山的な活動はめざましいが、江戸時代に入ると禅宗における宗門派意識の低下や、各寺院が本山直末の形態へと変更していったことにより、その勢力は失われていった。

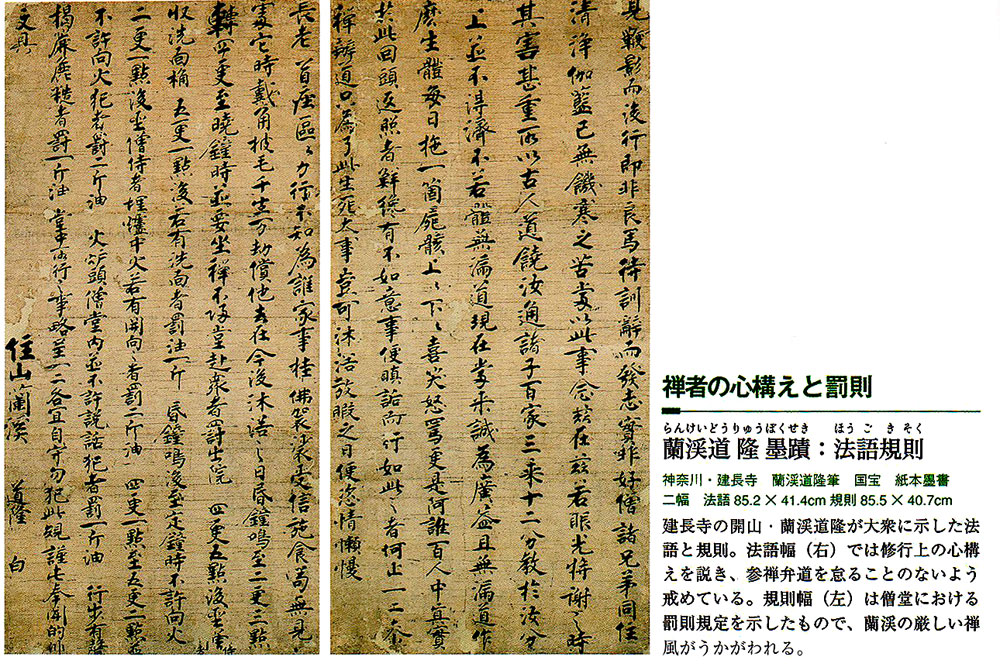

■印可状と禅の書

禅の教えが正しく師から弟子へと伝わったとを証明するものとして印可状や道号が与えられた。また自らの悟境を示した書や、死に臨んだ最後の偈(げ)などが師への尊崇から大切にされた。

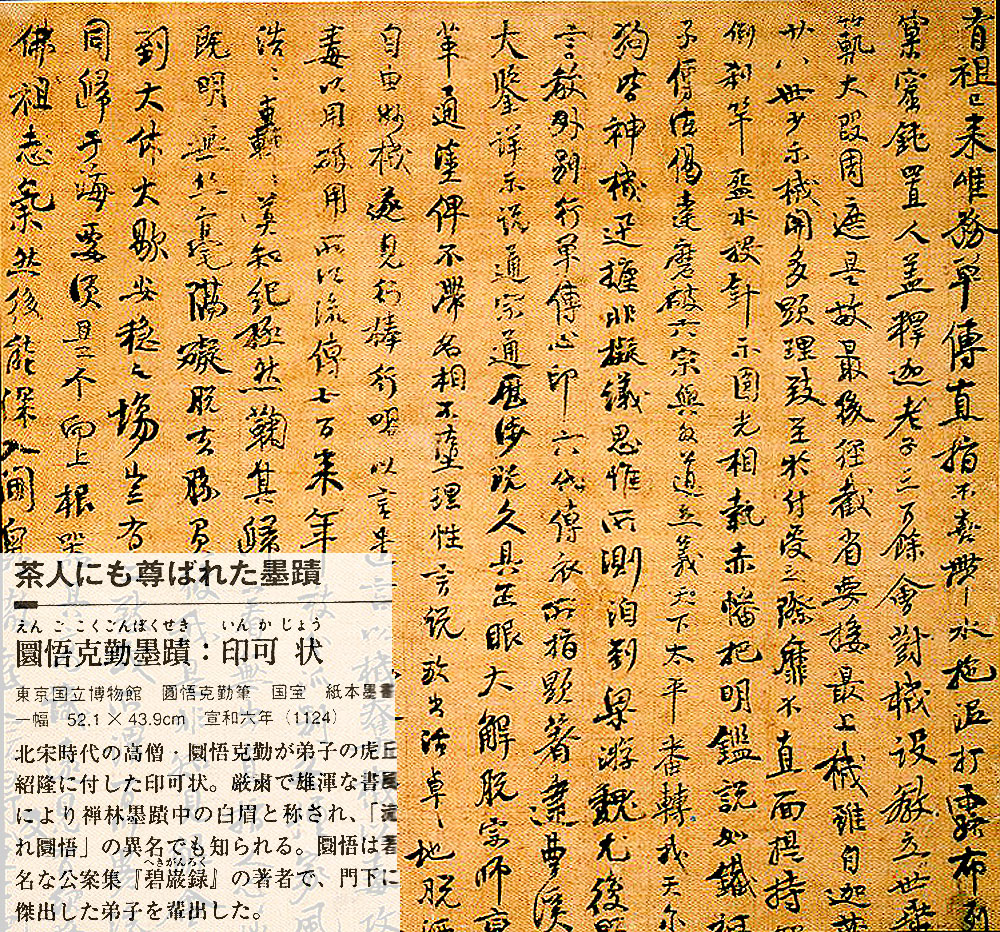

▶高僧の書-墨蹟

禅宗の高僧の筆になる書のことを墨蹟という。墨蹟は中国では肉筆一般を指す用語であるが、日本の禅林ではそうした高僧祖師たちの書に特別な想いを寄せて大切に伝来してきた。禅と密接な関係にある茶の湯の世界において墨蹟を珍重したことも、今日にそれらを正しく伝え残す大きな要因となっている。墨蹟の内容や形式はさまざまであるが、とくに師弟間における付法という面においては、師が弟子の大悟を認めたことを証する印可状がとりわけ尊重された。

▶修行の完成を認める証

禅宗では、参禅の過程において弟子の修行がある程度の段階に達すると、師の問いかけに対して弟子がどのように返答や行動をするかを見て、教えを理解したか否かを確かめる。弟子の修行の完成を認めることを印可といい、印可をうけた弟子は師の法脈を嗣ぐ資格を得ることになる。そうした伝法嗣法(でんぽうしほう)に際して、師から弟子へ、正しく伝法が行われた証として与えられたのが、師が身につけた法衣や袈裟、あるいは師の姿を描いた画像に師自ら賛(さん)書き込んだ頂相であり、そして師が参禅の弟子の悟りを認め、その弟子が禅道仏法を挙揚するにふさわしい人物であることを証した印可状であった。

北宋時代の高僧・圜悟克勤(えんごこくごん)が宣和六年(一一二四)に嗣法の弟子・虎丘紹隆(くきょうじょうりゅう)に書き与えた印可状はとりわけ著名である。桐の古筒に入って薩摩へと流れ着いたという伝承から「流れ圜悟」の異名をもつもの。現在は前半部分しか残らないが、その内容は、釈迦から代々伝えられてきた禅の流れを詳しく述べ、その教えの神髄を語るとともに、虎丘が「仏祖の志気を紹隆」するに足る人物であることを証明するものである。

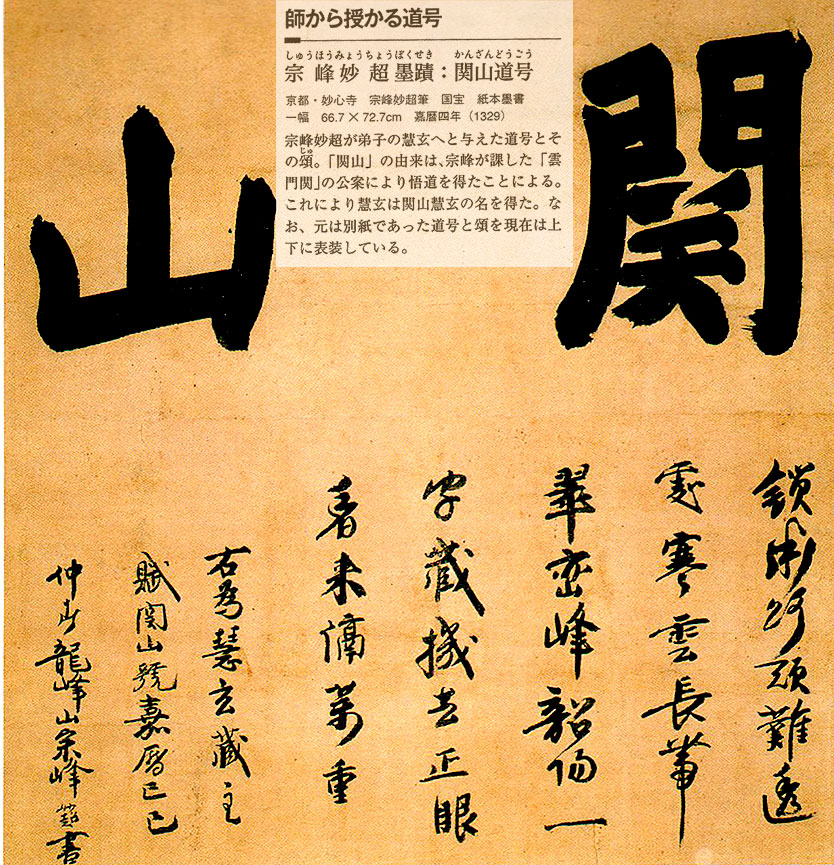

一方、禅僧は僧籍に入ると法緯(ほうき・法名)がつけられるが、その後修行がある段階に達し、一人前の禅僧としての資格を得ると、師から道号を授けられる。そのときには、号を大きく書して、その号の由因を偈として賦すのが通例である。大燈国師(宗峰妙超)が弟子の開山慧玄(えげん)に授けた「関山道号」上図・はその代表的な例として知られる。大燈が慧玄に「雲門閑」の公案を課したところ、一年余りの後、ついに大悟して見事な偽をもって答えたので、大燈は喜んで「関山」の二字を大書し、一偈を善して慧玄へ与えたのであった。ここには、師と弟子との関係がはっきりと文字の上にあらわされている。こうした墨蹟は禅僧にとって自らの履歴あるいは師との深いつながりを語る重要なものであって、弟子たちはこれを大切に保管したのであった。

また師が示寂(じじゃく)にあたり門弟たちに教えを示した遺偈(ゆいげ)は、死に臨んで渾身の力を振り絞って書した絶筆であるだけに、禅林では何にもまして尊重された。まさに死力を尽くしたともいうべき気迫に満ちたその筆跡は、見る者の心を打たずにおかない。このほか、師が弟子たちに禅の心得を説いた法語や自らの悟境を説いた偈頌(げじゅ)、師との親しい修行の過程を示す問答語などの墨蹟もまた、師を偲ぶよすがや修行の支えとして、あるいは祖師を尊崇する宗門の誇りとして大事にされた。「書は人なり」といわれるように、師の墨蹟はまさに師そのものとして尊ばれたのである。

▶禅の教義・宗風を象徴する仏像

一般に禅の宗風といえば、師資相承(ししそうしょう・師から弟子へと法・道を伝えていくこと)、人間の主体性を重視し、師から弟子へその教えが継承されるというイメージが強い。そこでは仏像をはじめ尊像に対する崇敬のこだわりは低いとおもわれがちで、密教寺院などと比べ、禅寺に祀られる尊像数は圧倒的に少ないとの印象も持たれがちである。

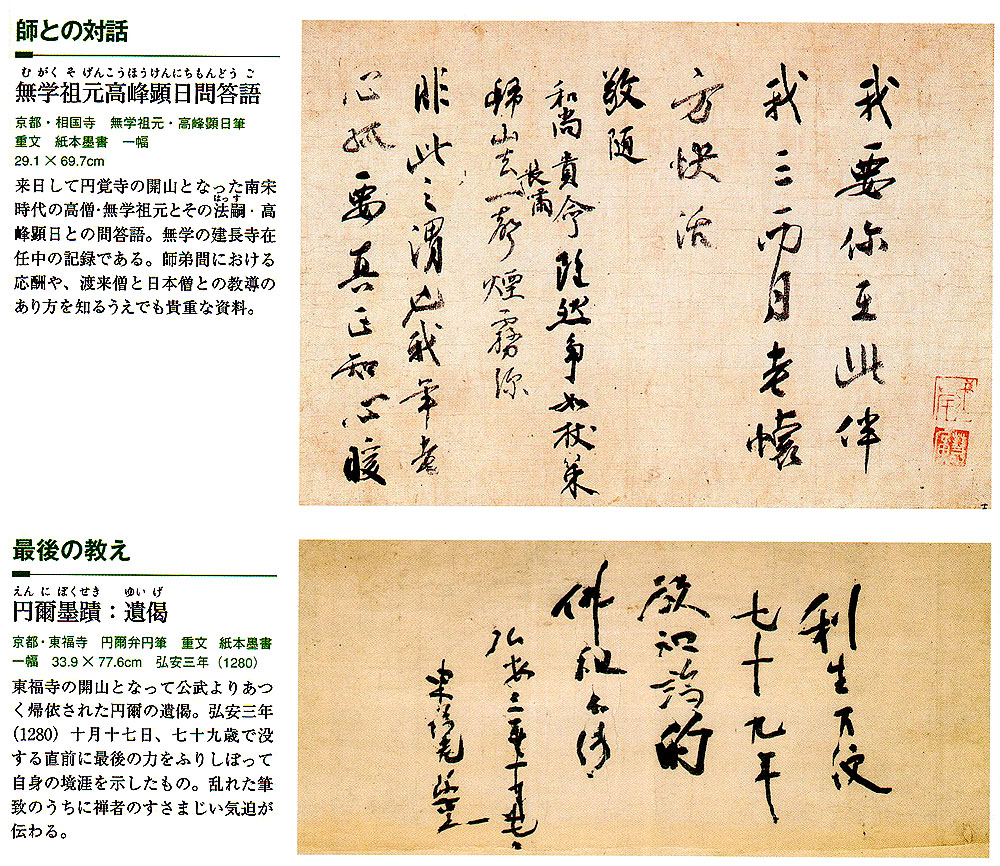

しかし、実際には、仏像をはじめとする多くの尊像が諸堂に祀られている。それらの多くは、中国禅刹に倣いさまざまな意味をもって安置されたものとみられ、なかには種類、形など禅宗独特の中国様尊像も多く、じつは禅の教義、宗風をよく象徴している。 まず、禅宗寺院の七堂伽藍の安置尊像を考えてみよう。

入口の門であるが、三門(山門)ないし、その手前の総門には、二王(金剛力士)や二天(四天王のうち)が安置される場合があるが一定はしていない。また三門の上層に羅漢像(十六羅漢・五百羅漢)や中央に釈迦如来像が安置されることがある。京都東福寺にその好例をみることができる。下図

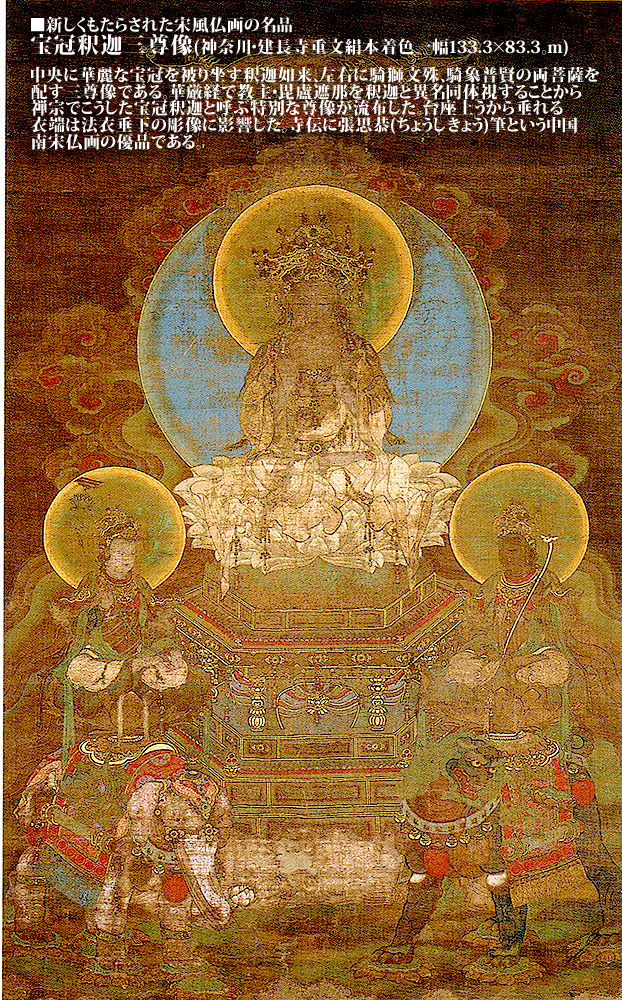

禅宗の主尊として釈迦如来像が本尊に祀られる。その姿は通常の如来と異なり、宝冠釈迦と呼ばれる、宝冠を被(かぶ)り、髪を結い上げる姿が一般的である。禅宗においては毘廬舎那仏(びるしゃなぶつ)と釈迦如来が同体視されたからである。独尊の場合と脇侍像(きょうじぞう)をともなう三尊形式とがある。下図

つぎに住持の説法や諸法要をおこなう法堂には観音菩薩が祀られることが多い。観音菩薩は法堂以外にも、自習や剃髪、裁縫などの場である衆寮(しゅうりょう)に祀ることもある。観音像の遺作は多いが元より法堂安置の古像は少ない。

庫院には章駄天像(いだてんぞう)上図が置かれる。この像もわが国では禅宗とともにとり入れられた尊像である。ふつう童形で甲胃を着し合掌、宝杵(ほうしゅ)を捧持する。

修行の根本の場である僧堂には、修行僧を励まし戒めるための尊像として、僧形(聖僧)文殊が祀られる。場合により賓頭慮尊者(びんずるそんじゃ)もある。浴室には、羅漢のひとりで、水にちなんで悟りを開いた跋陀婆羅尊者像(ばったばらそんじゃぞう)上図が祀られる。沐浴(もくよく・からだを水で洗い潔めること)もまた悟りを開く修行の重要な機会とされ、ここに跋陀婆羅尊者像を祀り、修行僧の叱咤としたのであろう。便所である西浄(東司・とうす)には烏枢摩明王(うすさまみょうおう)が祀られる。この明王は不浄やけがれを払い清浄に変えるとされることにより、安置されている。

▶七堂伽藍安置以外の仏像

七堂伽藍以外にも禅宗伽藍に配置される尊像はさまざまである。

まず祖師堂には、禅の初祖達磨の像が安置され、臨済宗では百丈(はじょう)・臨済禅師などの祖師像も祀られる。開山堂には開山像、中興像(ちゅうこうぞう)などが祀られる。

経蔵には普建・普成の二子像を従えた傅大士像(ふだいしぞう)上図を安置する。これは中国の道士である傅大士が、大蔵経(だいぞうきょう)の閲覧に便利なよう一柱八面回転式の輪蔵(りんぞう)を建てたことに由来している。

土地堂(つちどう)には伽藍神(がらんじん・土地神)像(上図)が祀られる。わが国では禅宗において初めて祀られることとなった尊像である。中国宋時代の寺院に伽藍の守護神として祀られていた道教の神々が、日本の禅宗寺院にもとり込まれたもので、本来は民問信仰系統の土地神(各地の地主神)である。その姿は道教系の冠や服を着けた独特のものである。鎌倉・建長寺の五驅(ごく)や寿福寺の三驅などがあるが、その名称や役割き志せず、不明な点も多い。ほかに禅寺独特という訳ではないが、閻魔(えんま)十王とその眷属(けんぞく)をおさめた十王堂や地蔵菩薩を本尊とする地蔵堂が配置されていることも多い。

ここまで述べた禅宗寺院の配置は、あくまで大規模な寺院において想定される状況である。中小規模の禅寺では、堂も安置像も種類が少なく、また、本来複数堂に安置すべき像を一堂に統合している場合もある。さらに近世期には本堂内に、本尊をはじめ、ほとんどの像を安置することが一般的となった。

■禅院における釈迦

中国において禅宗は、その思想が毘盧遮那を教主とする華厳教ときわめて近く、そのため多くの禅院で毘盧遮那仏を祀った。日本においても最初、神奈川・円覚寺に祀られたが、その後広く日本で、禅院の本尊として流布したは、宝冠(ほうかん)釈迦如来と呼ばれる像で、これは禅と華厳の思想融合のなかで毘盧遮那・釈迦両仏が同体異称された結果と思われる。宝冠釈迦如来像は、宝髻(ほうけい)を結い宝冠を被り、禅定印を結ぶ像だが、日本では、さらに宝冠釈迦如来像でない、頭髪がラ螺髪(らほつ)の普通形の釈迦像も一般的となり、仏殿や三門に本尊として安置された。全体に坐像が多い。

安置形式としては独尊の場合と脇侍(きょうじ)をともなう場合がある。白雲庵(上図)の像が、鎌倉時代に遡る宝冠釈迦如来像の古い独尊例とみられる。

脇侍をともなう場合は文殊・普賢の両菩薩の三尊形式をとる作例が多く、また釈迦は、宝冠釈迦と通形(つうぎょう・ふつうのかたち)の双方がある。静岡・方広寺や石川・永光寺(曹洞宗)などは前者で、兵庫・慧日寺や愛知・実相寺などが後者の例である。

釈迦に高弟である迦葉(かしょう)・阿難(あなん)の両尊者を脇侍として祀ることもおこなわれ、創建当初の神奈川・浄智寺には塑造三尊像が安置されたことがれている。古い現存例は少なく、京都・東福寺や神奈川・東漸寺像が優れている。

ほかに宝冠釈迦如来像に善財童子・月蓋(がっがい)長者の脇侍像と十六羅漢像を組み合わせたものが東福寺三門に遣(のこ)る。

また中尊の釈迦如来を現在として、これに過去(阿弥陀ときに薬師)・未来(弥勒)を組み合わせた三世払(さんせいぶつ)を祀ることが中国天竜寺に古例があり、現在、浄智寺や福井・平寺寺(曹洞宗)に同様の例をみる。

■装飾的な釈迦像の出現

禅宗の渡来ともに中国からは幽から最新様式文物が日本に持ち込まれ、それは瞬く間に我が国の流行となった。鎌倉時代の写実的な釈迦像から人間的で装飾的な釈迦像の移り変わりである。

▶宋風仏像の流行

十三世紀半ば、武家の都鎌倉に、中国宋から本格的に禅宗が渡来した。これは仏教界における一大新風であり、また中国との交易と相まって鎌倉を中心に極度の中国趣味が流行した。そしてすぐに中国文物(唐物)を模倣して中国風作品が制作されるようになったが、こうして模倣された中国趣味のことを、一般に当時の中国の国名にちなみ、「宗風」ないし「宗元風」と呼んでいる。

禅宗の仏像彫刻では中国式に倣った宝冠釈迦如来(毘盧遮那仏)上図左、韋駄天と伽藍神(上図右)といった新しい尊像が制作され、頂相(ちんそう)彫刻と呼ばれる独特な禅僧肖像も加わえられた。そして仏像全般の形式や姿勢、造形表現などの諸点にも、こうした中国宋(元)時代の仏像・仏画の影響が顕著にあらわれ、宋(元)風彫刻として流行する。宋風仏像流行の原因には、禅宗渡来の影響が大きな部分を占めていることは確かであろう。

以後、鎌倉後半から室町時代にかけ、鎌倉地方を中心に宋風仏像の流行が続く。

▶東国に限られた新様式の仏像

仏殿などの本尊として造られた宋風仏像の大きな特徴として法衣垂下(ほうえすいか)形式をあげることができる。法衣垂下形式とは坐像の着衣(納衣・のうえ、裳・も)の裾や端が台座の正面や側面から垂下がるもので、蓮台の端に懸(か)かって垂下展開する衣は複雑で装飾的な造形を作りだしている。そのもととなったのは建長寺の宝冠釈迦三尊像(上図)のような中国宋元仏画に描かれた釈迦像などの表現であり、これをそのまま彫刻としたものとみられる。法衣垂下像の袖や裳裾を大きく垂らした装飾的な尊容は、禅寺において礼拝者に新様式の仏像として強く新鮮な印象を与えたにちがいない。

法衣垂下形式の宝冠釈迦像の古い作例としては、神奈川・白雲庵像(現状垂下部が亡失)や栃木・能仁寺像が鎌倉時代末ころまでの本格作として遣(のこ)る。南北朝から室町時代にかけての作例は、小像まで含めると枚挙にいとまがないほど遺像があり、この形式の流行ぶりをあらわしている。神奈川・浄智寺三世仏坐像、同・東漸寺釈迦如来坐像、同・来迎寺地蔵菩薩坐像(元報恩寺)などがおもなもので、また大作としては室町期の建長寺の本尊、地蔵菩薩像がある。

法衣垂下形式像の流行は鎌倉を中心に東国に限られ、京都方面には作例がない。これは鎌倉で形成された宋風が京都に直凄受け入れられなかったためとみられる。

▶観音と神仙思想の融合

観音菩薩は古くから宗派を問わず広く信仰され、多種の像が造られてきた。禅宗においても釈迦と並んで、菩薩としてはとくに重要視され、法堂や衆寮、三門などに本尊として安置された。種類としては、聖(しょう)観音や十一面観音などが一般的であり、また坐像が多く、立像はそれに比べると少ない。

鎌倉を中心とした地域の禅寺には、少し変わった、岩座に片手を着いて片脚を垂らして坐る、くつろいだような姿勢の観音像が遣(のこ)る。これらは鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて制作され、種類は聖観音、十一面観音、水月観音(上図右)などである。形姿の手本となったのは、禅とともに請来(しょうらい)されたとみられる神奈川・青雲寺滝見観音像(上図左)など中国宗代の観音像である。中国では宋代に観音と神仙(しんせん)思想が融合し、山中に住まう仙人のごとく、くろいだような姿勢の像が発案され流行をみるが、こうした特異な観音の姿が海を渡り鎌倉地方に紹介され、すぐにその形姿や服制などに和風のアレンジがなされ、宋風の観音像として流行するにいたったものとみられる。

▶鎌倉を中心に流行した遊戯坐像

これらの像の呼び名を従来、半伽像ないし半伽踏下(ふみさ)げ像と呼んできたが、近年、こうした形勢は厳密には遊戯坐像と呼ぶべきとの提示がなされている。現存像はもっとも古例とみられる神奈川・禅居院像や、静岡・北条寺像をはじめ、まとまった数の作例が遣る。このなかでもっとも「遊戯坐」形らしいくつろぎの姿勢を表現したのが神奈川・東慶寺水月観音像で、仏像らしからぬ和(なご)んだ像容は、この手の観音像の究極表現といえる。

「遊戯坐」形の観音像は鎌倉を中心とした圏域で流行した。これは鎌倉という伝統に縛られない新都が禅文化を抵抗なく受け入れ、中国宋・元美術を積極的に直接模倣したためであり、保守的な伝統文化を有する京都周辺では、「遊戯坐」は異形とされたため流行しなかったとも考えられる。鎌倉地方文化圏以外では、岩座に坐る観音像であっても普通の結伽扶坐像(けっかふざぞう)を通例としたとみられる。

最後に、禅宗寺院の観音像のなかには、宋風なるがゆえ、裾衣(のうえ)を着け定印を結んで坐した聖観音菩薩像があり、その形姿は、宝髻(ほうけい)を結った宝冠釈迦如来坐像と見分けがつかないので、判別には注意を要する。

■宗風彫刻の技法

▶東風乾漆像・塑像

宋風彫刻を特色づけるものとして、像の制作に用いられた素材や技法における特殊性がある。

像の材質についてはむろん木彫像が主体であるが、なかに乾漆像、塑像といった日本では奈良時代に夜行しその後衰退した中国の技法が、禅宗関係の彫刻制作で再び紹介、移入され、ある程度の流行として広がったとみられる。

宋風乾漆像の遺作は多くはないが、鎌倉五山のひとつ寿福寺の本尊宝冠釈迦如来坐像(両脇侍は木造)があり、十四世紀末ころの制仇作になる丈六の巨像で、その代表的批作例である。

初の本尊釈迦如来・迦葉(かしょう)・阿難の三尊が塑像であったといい、また頂相彫刻でも、現存する岐阜・安国寺瑞巌和尚像、滋賀・永源寺寂室元光(じゃくしつげんこう)像をはじめ塑像があったことが知られている。塑像の制作は、中国では一般的で、なかでも肖像の場合、塑土に火葬した骨灰をまぜることがあったといい骨灰像(遺灰像・ゆいかいぞう)と呼ぶが、これに倣ったかたちで頂相彫刻の一部に塑像が制作されたものとみられる。

▶文様が浮き出る技法

宋風仏像の表面を飾る特徴的な技法に土文(紋)がある。土文は雌型に塑土を詰め込んで、花葉などの文様を型抜きし、仏像の着衣部に粘りつけて箔押しなどで仕上げる技法で、盛上げ彩色以上に文様が浮き出る装飾技法である。中国で考案され鎌倉地方に伝えられた技法とみられるが、特殊な技術で手間もかかるためか、施行地域はいたって限定的であり、鎌倉の地を離れては遺作がない。

.jpg)