■藤田嗣治(一八八六~一九六八)

■藤田嗣治(一八八六~一九六八)

藤田嗣治は、明治十九(一八八六)年東京の小石川に医者の家・藤田嗣章(つぐあきら)の次男として生まれた。明治三十八(一九〇五)年に東京美術学校に入学し、在学時より白馬会に入選する。明治四十三(一九一〇)年に同校を卒業した後は、大正二(一九一三)年、単身パリへと留学し、モンパルナスにアトリエを構えた。

[家柄・1886年(明治19年)、東京市牛込区(現在の東京都新宿区)新小川町の医者の家に4人兄弟の末っ子として生まれた。父・藤田嗣章(つぐあきら)は、陸軍軍医として台湾や朝鮮などの外地衛生行政に携り、森鴎外の後任として最高位の陸軍軍医総監(中将相当)にまで昇進した人物。兄・嗣雄(法制学者・上智大学教授)の義父は、陸軍大将児玉源太郎である(妻は児玉の四女)。また、義兄には陸軍軍医総監となった中村緑野(中原中也の名づけ親(当時父が中村の部下であった)が、従兄には小山内薫がいる。甥に舞踊評論家の蘆原英了と建築家の蘆原義信がいる。]

第一次世界大戦後のサロン・ドートンヌ(フランスの美術展の一つ)に入選して以降、めんそうふで「乳白色の下地」と面相筆(筆先が非常に細くて長い筆)による独特の表現により人気を博した藤田は、エコール・ド・パリの寵児として活躍するようになる。その後は昭和六(一九三一)年から二年にわたって中南米各地を巡り、昭和八(一九三三)年、アメリカ経由で日本に戻ってきた。

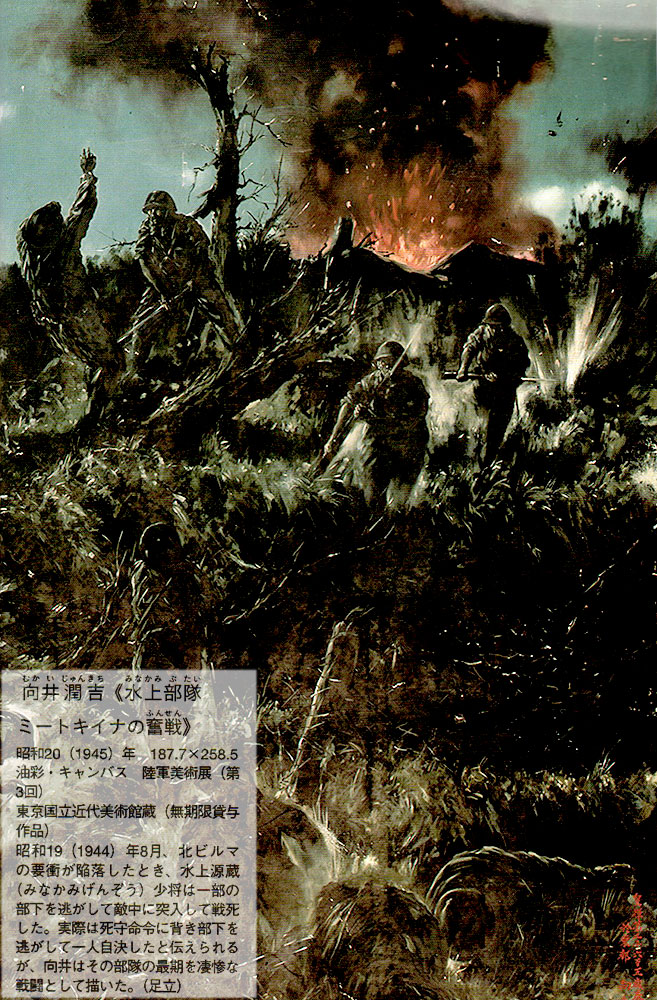

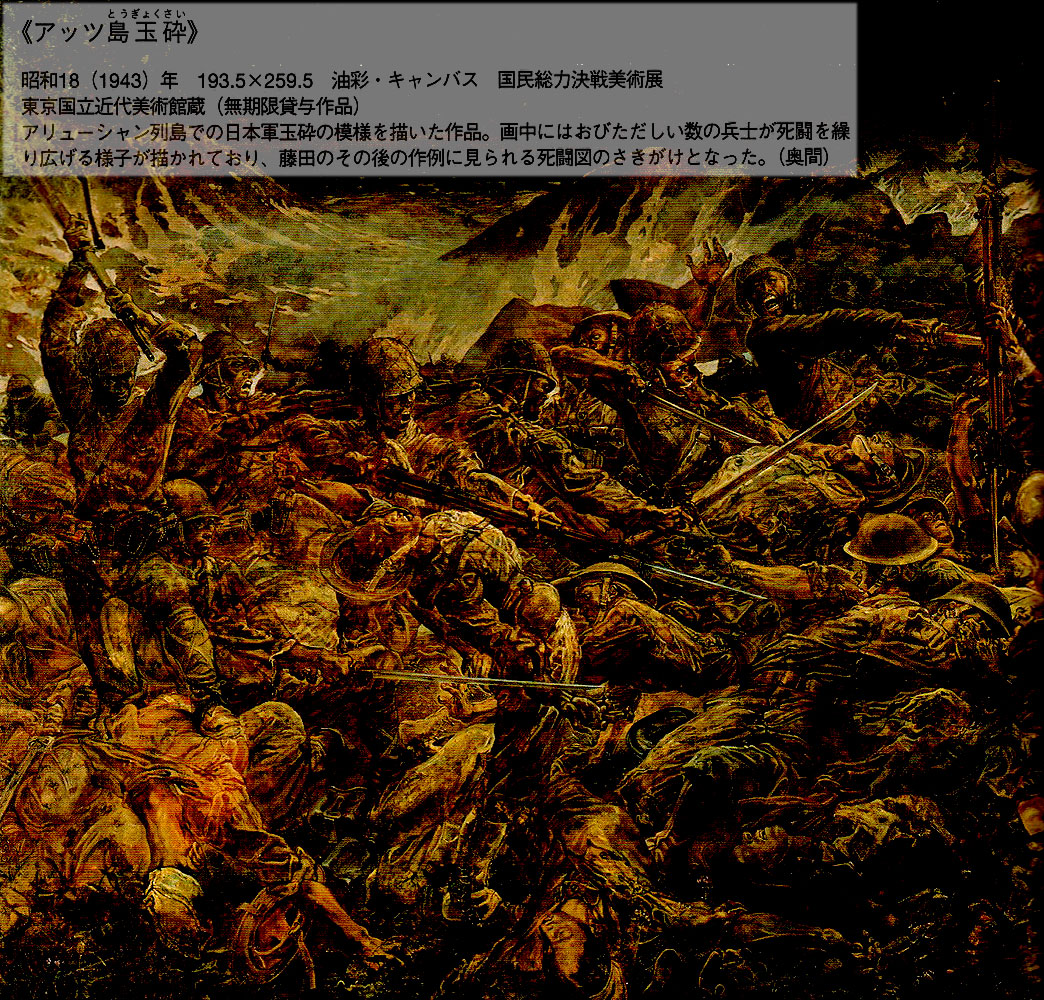

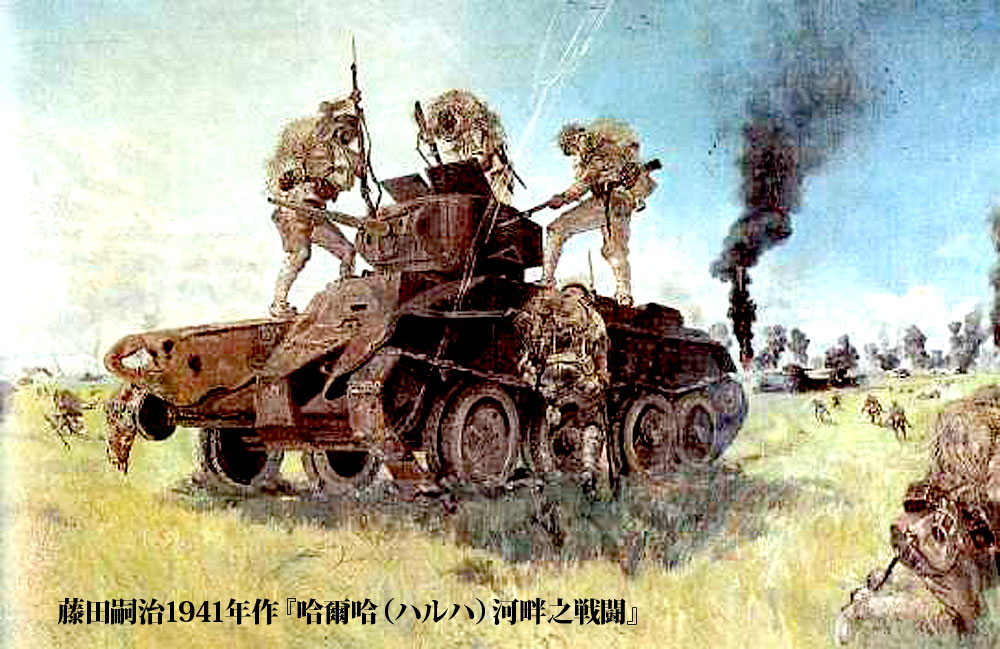

昭和十三(一九三八)年52歳に海軍省の嘱託となり、中国・東口へ従軍し、その後短期間のパリ滞在を経て昭和十五(一九四〇)年に日本へと再帰国を果たした。翌年五月に開催された第五回大日本海洋美術展に《南昌飛行場の焼打》を出品、同年七月開催の第二回聖戦美術展に《喩爾恰河畔之戦闘>を出品した。昭和十七(一九四二)年四片には陸軍南方派遣画家として中村研一、川端龍子と共にマレー方面の取材にあたり、十二月に開催された第一回大東亜戦争美術展に《二月十一日(ブキ・テマ高地)》、《シンガポール最後の日(ブキ・テマ高地)》、《十二月八日の真珠湾》を出品し、翌年には陸海軍両省から作戦記録画作製依頼を受け、同年九月の国民総力決戦美術展に《アッツ島玉砕》を出品した。この作品に示されるような凄惨な死闘図が生み出された背景には、兵士の死を劇的に演出するメディアや軍にそうしたイメージが必要とされ、それを受け入れる民衆側も鎮魂のイコンを必要としていたという点が指摘されている。

藤田は《○○部隊の死闘》、《血戦ガダルカナル》、《薫空挺隊敵陣に強行着陸奮戦す》をはじめとする死闘図が戦局の悪化に伴い数多く描かれたのもそうした時局の要請を受けてのものであった。昭和二十(一九四五)年に描かれた《サイパン島同胞臣節を全うす》では民間人の玉砕もが題材として選択されるようになっていった。

終戦の翌年、戦争画家としての責任を問われた藤田は日本を離れ昭和三十(一九五五)年にはフランス国籍を取得と同時に日本国籍を抹消することになった。昭和四十三(一九六八)年にスイスのチューリッヒにて生涯を終えた。 (奥間)

■宮本三郎(みやもとさぶろう・1905~1974)

宮本三郎は、明治三十八(一九〇五)年石川県小松市に宮本市松の子として生まれた。陸軍幼年学校を目指すも失格となり、画家を目指し上京後、川端画学校に学ぶ。昭和二(一九二七)年に二科展に入選し、昭和十一年には会員に推挙された。

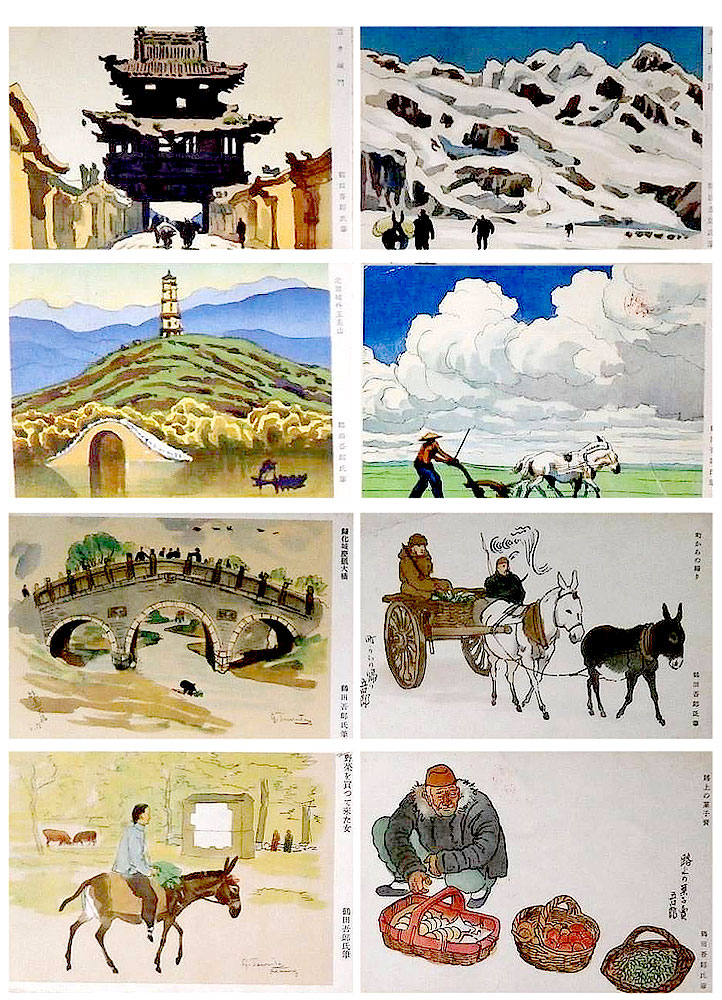

昭和十三(一九三人)年に渡仏、アカデミー・ランソンに学びヨーロッパ各地を巡るが、第二次世界大戦勃発のため翌年九月にパリを離れる。帰国後、昭和十五(一九四〇)年九月に陸軍省嘱託として小磯良平や田村孝之介らと中国北部へ従軍し、北京を中心に滞在して十一月に帰国した。翌年七月の第二回聖戦美術展に《南苑攻撃図》(116頁)を出品している。

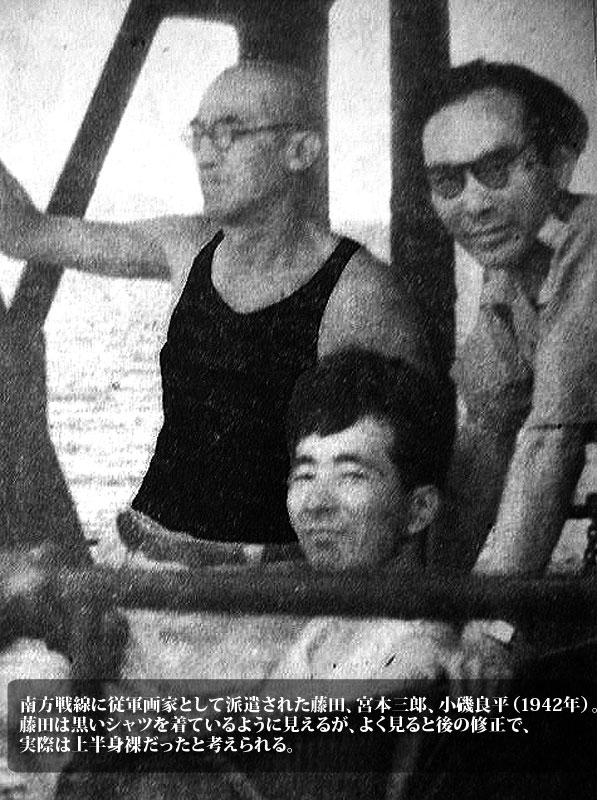

また、昭和十七(一九四二)年四月に陸軍の嘱託を受け、藤田嗣治、小磯良平らと共に従軍した際にシンガポールにて同年二月に行われた日英両軍の停戦会議を描くよう命じられ、各将校のスケッチなどを行う。帰国後それらのスケッチや報道写真を組み合わせて《山下、パーシバル両司令官会見図》(上図)を制作。七月の「南方作戦記録画制作画家報告講演会」に出席した宮本が「山下将軍が従容せまらず敵将パーシバルに”イエスかノーか〟とせまる光景を語れば」割れんばかりの拍手が起きるほど、この会見イメージは作品が展覧会に出品される以前よりも広く知れ渡っていた。

同作は十二月に開催された第一回大東亜戦争美術展に《香港ニコルソン附近の激戦》(上図)と共に特別陳列され、翌年第二回帝国芸術院賞を受賞した。受賞理由は大英帝国への勝利の場面を捉えた歴史的作品であると同時に西洋の油彩画に劣らない技術的水準が評価されたようである。

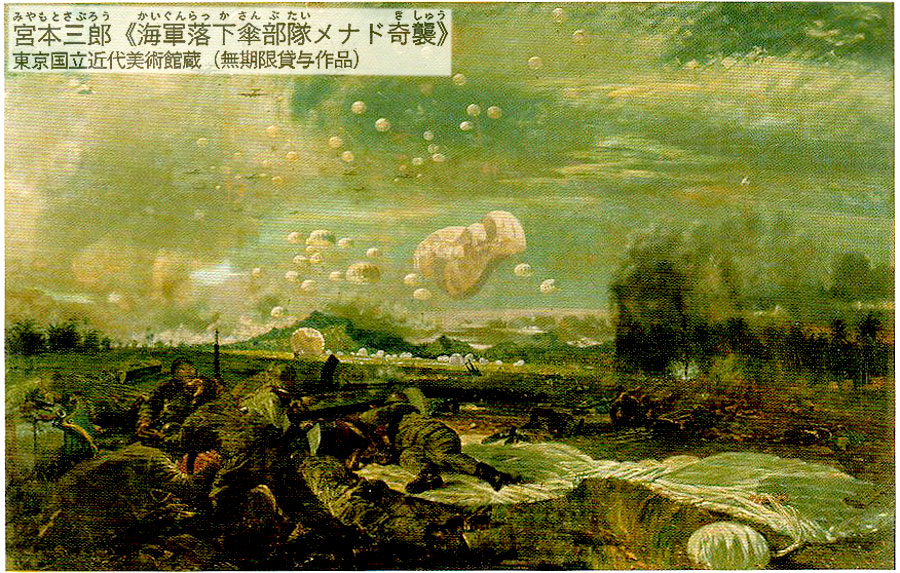

その後も宮本は昭和十八(一九四三)年、《本間、クエンライト会見図》および《海軍落下傘部隊メナド奇襲》(上図左)制作のためフィリピンやセレベスヘ従軍している。翌年には郷里の石川県に疎開し《シンガポール陥落》や《萬朶隊比島沖(ばんだたいひとうおき)に奮戦す》(上図右)などの制作を行った。終戦後の昭和二十二(一九四七)年、熊谷守一、栗原信ら旧二科会会員らと第二紀会を結成した。また昭和二十八(一九五三)年多摩美術大学教授となり、後進の育成に努め、昭和四十一(一九六六)年に日本芸術院会員となる。昭和四十九(一九七四)年に死去した。(奥間)

■小磯良平(一九〇三~一九八八)

小磯良平は明治三十六(一九〇三)年、神戸の岸上家の次男として生まれた。

大正十一(一九二二)年東京美術学校入学後は、藤島武二に学び、同十五(一九二六)年、小磯家の養子となり小磯姓を名乗る。翌年東京美術学校を主席で卒業。昭和三(一九二八)年から二年にわたって渡欧した。昭和九(一九三四)年帝国美術院展覧会で無鑑査となるが、後の改組を経た後、昭和十一 うちだいわおいのくまけりんいちろう(一九三六)年、内田巌、猪熊弦一郎らと共に新制作派協会を結成した。

昭和十三(一九三人)年五月に陸軍報道部の委嘱を受け、中村研一、脇田和らと共に上海へ渡ったのを皮切りに、昭和十五(一九四〇)年四月43歳には陸軍省より支那戦線派遣画家に選定され、川端龍子、田村孝之介らと二度日の戦地訪問を果たす。それぞれの従軍の成果として、昭和十四(一九三九)年七月に開催された第一回聖戦美術展に《南京中華門の戦蹄》を昭和十六(一九四一)年の二回展に《娘子関(じょうしかん)を征(ゆ)く》を出品し、後者は翌年第一回帝国芸術院賞に選出された。さらに昭和十七(一九四二)年三月か嗣治、伊原宇三郎、鶴田吾郎らと共にインドネシア方面へ従軍、同年八月に日本橋高島屋で開催された「南方戦線従軍報告画展」に《部隊勇士》を出品している。翌月の新制作派協会にも従軍の成果として《カリヂャチの戦蹟》、《ジャバの踊りA》などを出品した。

これらの従軍の集大成として同年十二月に開催された第一回大東亜戦争美術展に《カリジャティ会見図》(上図)を出品した。同会見は小磯がジャワ島に到着する以前の三月八日 らんいんに行われたもので、今村均司令官が蘭印総督であったスタルケンボルグに対して「退場を命じた瞬間を描いた」作品とされている。小磯はその後も陸軍美術展をはじめ、軍事援護美術展などに作品を出品するが、昭和二十(一九四五)年六月の空襲でアトリエを失う。

戦後も新制作派協会や新制作協会に出品を続け、昭和二十五(一九五〇)年には東京蛮術大学抽画科講師、同二十八年には同校の教授となり後進の指導にあたった。昭和五十八(一九八三)年に文化勲章を受章。昭和六十三(一九八八)年十二月、肺炎のため八十五歳で亡くなった。(奥間)

■中村研一(なかむらけんいち・1895~1976)

現在の福岡県宗像市出身の中村は、大正九(一九二〇)年・25歳に東京美術学校西洋画科を卒業後、大正十(一九二一)年の第三回帝展で特選を受賞し、翌年には無鑑査出品となるなど、早くから才能を見せた。大正十二(一九二三)28歳~昭和三(一九二八)年32歳にパリに留学、サロン・ドートンヌ会員となり、帰国後は帝展審査委員、光風会評議員として、モダンな女性像を描き、人気を博した。

中村が軍と関わりはじめるのは昭和十二(一九三七)年42歳のこと。四十二歳のときだった。岳父が海軍少将であった関係からか、接触は海軍から始まっている。この年、英国の国王戴冠式を記録するため巡洋艦「足柄」に乗船し渡英。フランス、ドイツを回って帰国後、海洋美術会の常任幹事に就いている。昭和十三(一九三人)年には中支那派遣軍報道部による事変記録画計画のリ-ダー格として抜擢され、《光華門丁字路・こうかもんていじろ》(115頁)が、翌年の第一回聖戦美術展で公開された。このときの記録画を仮に最初の「作戦記録画」と位置づけるなら、中村は以後終戦までに、陸海両軍のすべての作戦記録画を委嘱された、唯一の画家だったことになる。《コタ・パル》のように、戦う兵士の動感溢れる画面から、軍艦・戦闘機を緻密に描いた海戦や航空戦まで、幅広く描けたことが、陸軍からも海軍からも重宝がられた理由だったろう。昭和十四(一九三九)年設立の陸軍美術協会では委貞となり、のち常務理事になっている。

』(1942).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)