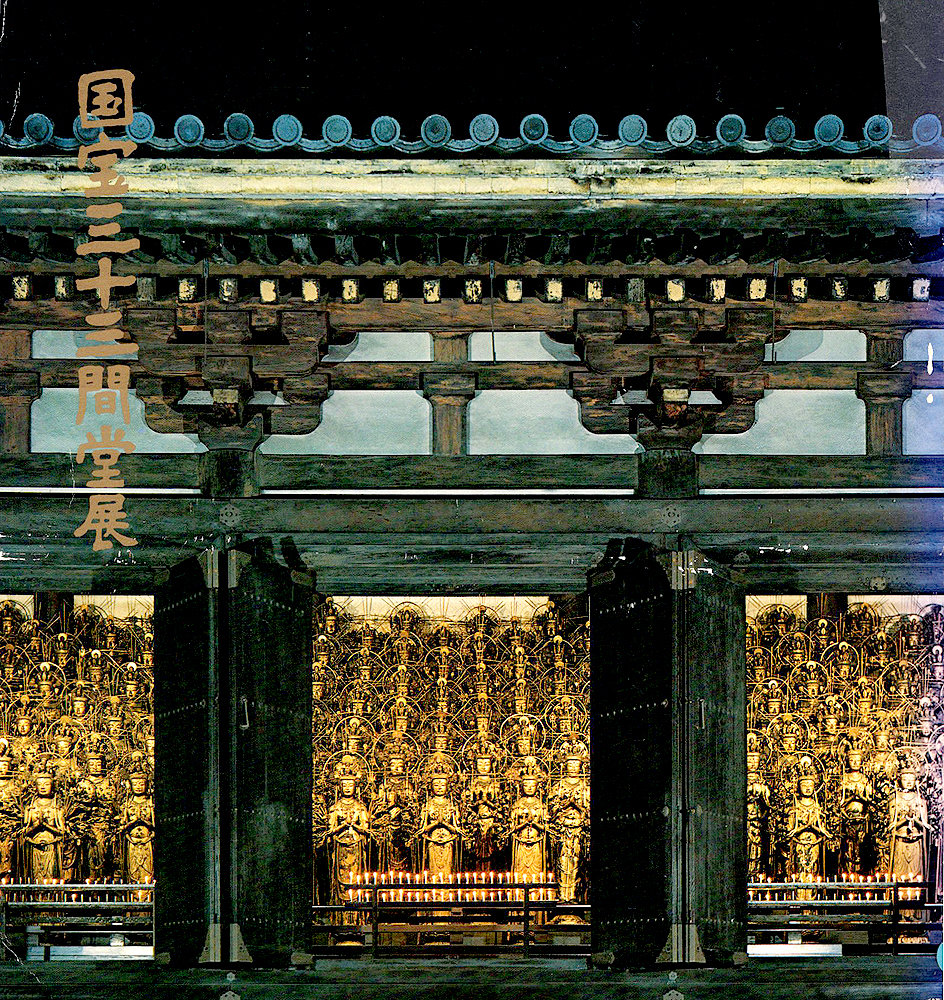

国宝三十三間堂

■国宝三十三間堂

■国宝三十三間堂

■蓮華王院本堂(三十三間堂)の建築

▶一、蓮華王院の創立

蓮華王院本堂は鎌倉時代の名建築として国宝に指定されているばかりでなく、三十三間堂の名で親しまれ、京都の名所ともなつているが、その創立は平安時代末期の良寛二年 (一一六四) に湖る〉

鴨川を渡った束のこの地は、今でこそ市街地の真申であるが、元来は平安京の外であった。しかし市街はやがて東に拡大される傾向にあり、ナでに永延二年 (九八八) には右大臣藤原為光が自分の邸宅を寺とし、これを法住寺と名付けた。それから百六十年程経た久寿三年 (保元元・一一五六) になると、この地は後白河天皇のお気に召すところとなり、御所法住寺殿が造営されることになつた。

法住寺殿建設に当つては、在来の区域は拡大され、能州野、日吉の両社も勧請されたが、さらにその一部を区画して、蓮華王院と呼ぶ寺院がはじめて設けられたのである■) その堂が即ち三十三間堂であつて、落慶供養は長寛二年の十二月十七日にとり行われた。造営に力をつくしたのは有名な平清盛であった。堂完成後も、五重塔をはじめとするいくつかの建物が建てられて、寺観が整っていった。

蓮華王院の堂は、創建当時から現在の本堂と同じく長大な建物であったと推定されるが、このように大きな建物を必要としたのは、千一鉢の観音像を安置するためであつた。では何故に千一鉢もの像を造立したのであろうか。

平安時代中期以降、皇室をはじめ貴族の間には、造寺造仏が盛んになった「) そこでは造られる物の数量の多さが善根の証拠とされていた。院政を始められた白河天皇の善根の多量さは著名であるが、これは当時の人々の造寺造仏に対する考え方を代表しているといえよう。後白河法皇による蓮華王院の千一鉢観音造立もこの信仰の系譜に位置付けられよう。なお付け加えるならば、その由緒は法皇、清盛双方にとつてきわめて深いものであった。何故ならば、法皇にとつてみれば、この造営は曾祖父白河天皇が造られた九鉢阿弥陀のための十一間の蓮華蔵院、および父鳥羽法皇の創立になり聖観音千鉢を安ずる三十三間の得長寿院を受け継いだものであり、一方の清盛にとつては、祖父正盛の造進した蓮華蔵院、父忠盛が力をつくした得長寿院に対応するのであつて、ともに三代にわたる事業の意味があつた。だから蓮華王院の堂は、得長寿院に等しく三十三間堂でなければならず、しかもその仏像は十一面千手観音という功徳の一段とすぐれたものに定められたのである。

▶二、蓮華王院本堂の再建

蓮帯二上院は創立後いくばくもなくして訪れた源平の争乱期においても、災害のうき目を見ることなく、耗州事に守られてきた。ところが建長元年 (一二四九) のことである。その三月二十三日、京都の市中から起った火災は三条から八条までをなめつくしたあげく、飛火は蓮華王院の塔に移り、ついに堂も焼失してしまった。仏像は一部とり出すことができたが、建築は全く灰優に帰してしまったのである。

しかしその復興はただちに進められた。まず建長三年(一二五一)には、仏像が法勝寺において作り始められ、同年八月十日には堂上棟が行われた。工事は以後も引き続いて進められたらしく、染には建長四年の刻銘を残し、飛貫には建長五年の墨書がある。この年には本尊が運びこまれているのであるから、建築もほぼ完成したらしく思われる。しかし千林にものぼる観音像がすべてできあがり、落慶供養が盛大に行われたのは、それより十数年も後の文永三年(一二六六)四月のことであった。これが現存する蓮華王院本堂である。

▶三、建築の特徴

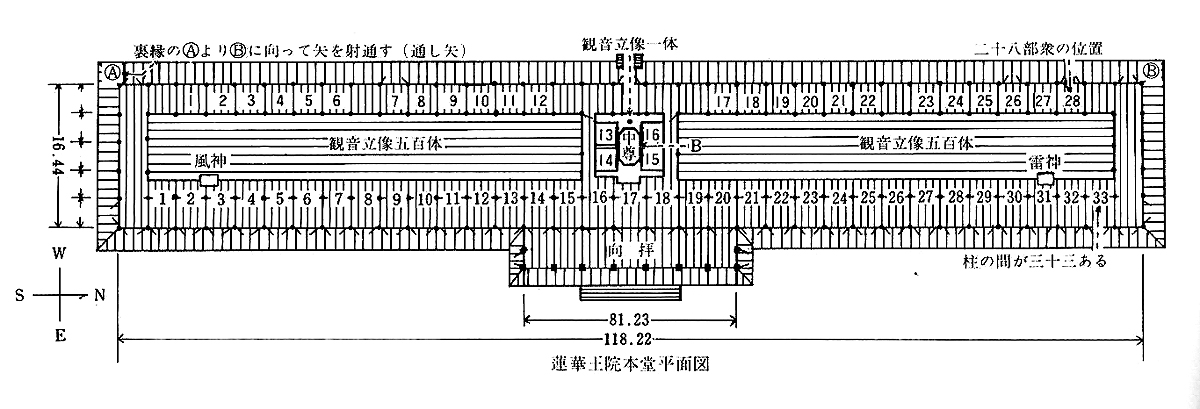

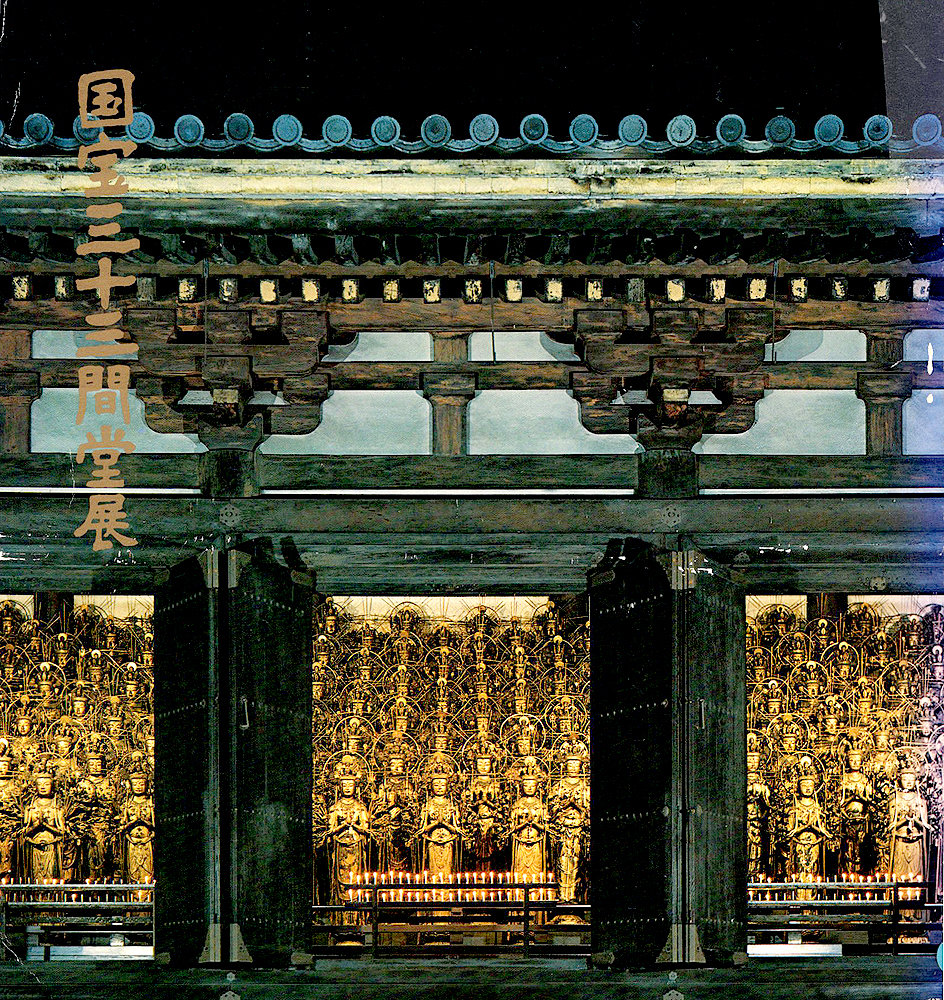

蓮華王院本堂は、比較的数少い鎌倉時代中期の建築遺構としてきわめて市要なものである。ことに京都においては、この時期の建築は、この本堂の仙はただ大報恩寺本堂(千本釈迦堂)を残すばかりである。以下本堂について、その建築的特徴をのべよう。 平面 この本堂はその平面が長大なことで特に著名であるが、普通三十三もや間堂と呼ばれるのは、母屋(内陣) の正面柱間が三十三あることに由来している。母屋側面の柱間は普通の堂では二間が原則であるが、この本堂ではやや広くとつて三間としている。この三十三間に三間の母屋をめぐつて、そのひさし四面に一間通りの庇の間が付いている‥したがって、三十三間堂といっても外観は三十五間×五間となるのである。

このように、母屋と庇をもって平面を構成するのは、日本建築の基本的手法であるが、平安時代においては特にそれが意識されていて、建築の平面は、母屋正面柱間数と庇の付く面の数をもって表示された。こんにちはこれを間面記法と呼んでいるが、この表示法に従えば、蓮華王院本堂は「三十三間四面堂」と呼ばるべき平面となる。これが略されて「三十三間堂」となつたのである。一般に鎌倉時代になると、堂は内外陣を前後に区画した奥深い平面となって、間面記法では呼べなくなるのであるが、この本堂においては、なお古式な平面が守られているのである。

平面で注目されるのはその柱間寸法である。一般に堂建築では、正面柱間は中央間がいちばん広く、端に行くに従い順次狭くなるよう計画されるこ この堂においても中央間はもっとも広く、両脇第二、第三間の順でこれに次ぐ。しかしそれ以下大部分の間は、両端に至るまでまったく同寸に計画されている。このように等間隔の繰り返しがあると、建築はいつそう長大に感じられるが、同時に一種のリズムが見出され、かえって単調さが救われる。

なお正面には現在七間の向拝が付いている。この向拝は江戸時代の改造ではあるが、残された材から、鎌倉時代にすでに存在したことが判明している。向拝といっても礼堂に近い性格の場所と考えられる。

立面 全体に床を張った建物であるから、四方には縁が回っている。またかめばら床下には亀腹という白色に仕上げた基礎が造られている。柱は円柱で、柱となげしきりめ柱を繋ぐには長押を打つ。長押には線上の切目長押とその上に重ねた半長押、および扉や窓うちのnソの上にある内法長押が主要なものであるが、窓部にはその下には暇長押を打ち、按貫を入れている。次に柱間装置は、正面ではさんからど中央三間が桟唐戸である他は、すべて板扉とし、扉の内側には明障子を入れている。このように同種の建具が連続すると、前述の等間の繰り返しと相まって、この堂にリズム感が生じてくるのである。これに反し側面および背面は多 れんじまどく連子窓であ って、ここにも別種の面白さがある。もっとも、背面には六カ所だけ板扉となっている所があるが、この扉の位置はかなり不規則である。何故このようになっているか明らかでない。

柱上にあって軒本を支える組物は、出組という形式を持っている。これは庇の間の二段の虹梁を安全に受けるために必要な形式といえる。軒は二軒であって、このあたりは一般の堂建築とさしてかわる所はない。いりもやづくり 屋根は三十五間の長い平面の上を一気にかけわたし、入母屋造とし本瓦で葺いている。

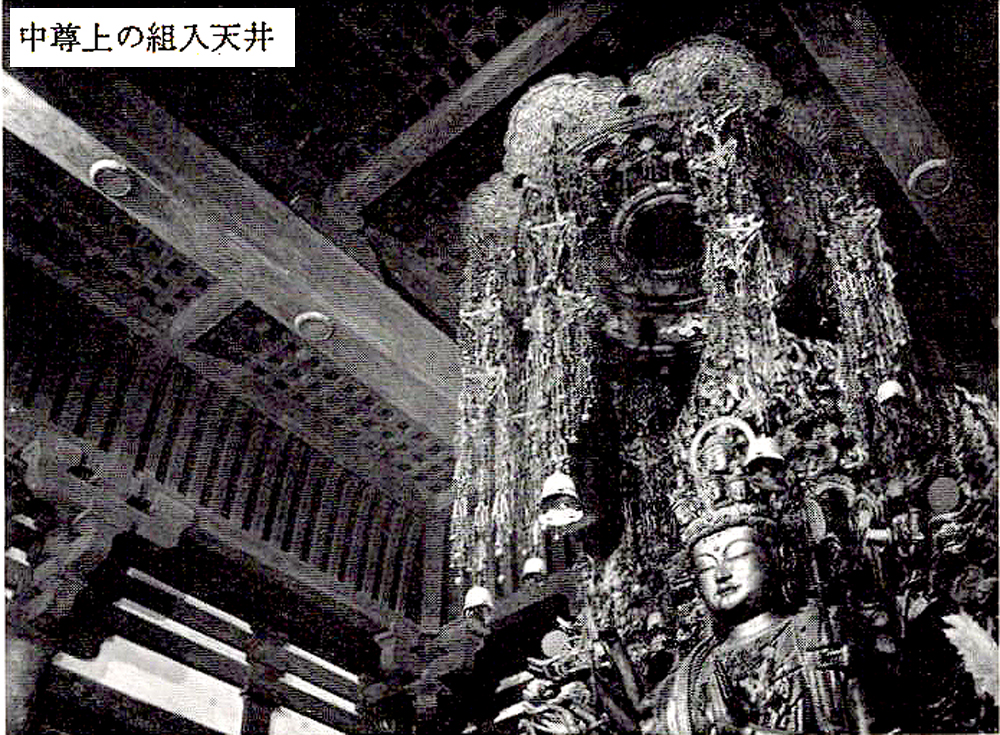

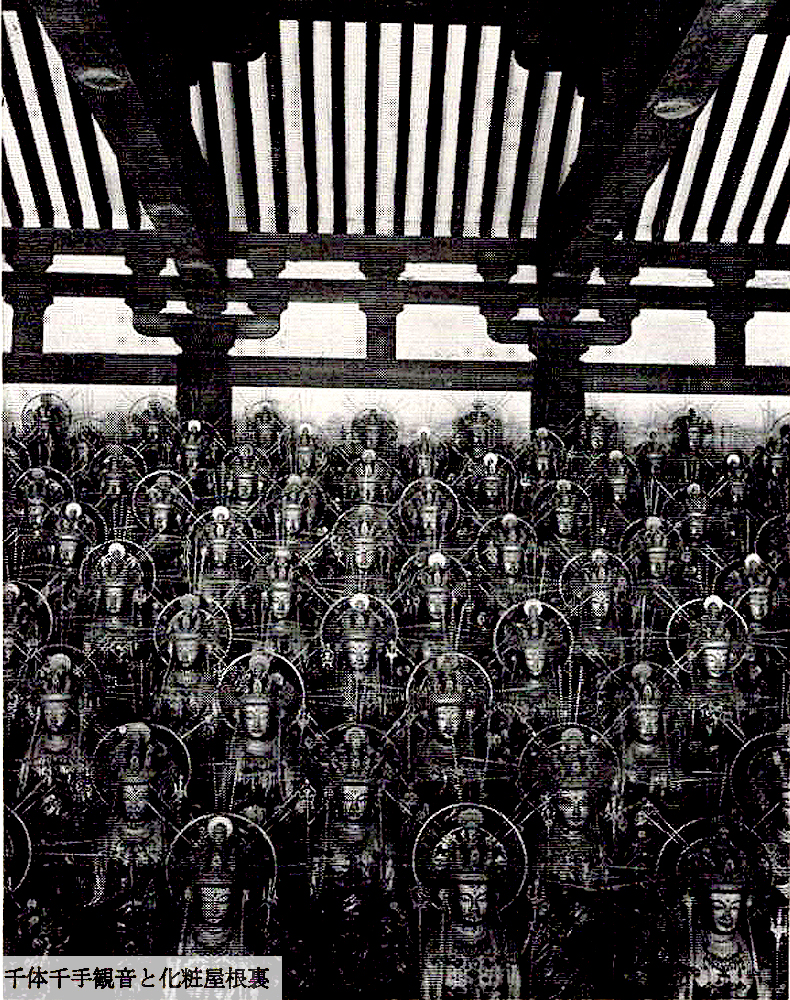

内部 内部には母屋の柱列が内陣を一同している。母屋柱も円柱で、要所を貫で繋いでおり、柱上には組物を置いて天井を支えている。天井のうち、しりん中尊上の方三間部分は組入天井であって、支輪をもって折上げ、周囲には低い小天井が付くという本格的な手法を持っている。これに対して左右の各十にこめうこl「りようかえるまた五間ずつは、二重虹梁暮股で化粧の垂木をみせて天井は張らず、いわゆる化粧屋根裏の形式を示している。この形式は前者に較べれば略式といえるが、それで奈良時代以来さかんに用いられた伝統的な形式である。

庇の間の構造は、二段の繋虹梁を架け渡し、その間に暮股を入れたものであって、庇の間としてはかなり入念な構造であるといえる。ここもまた天井を張らず、化粧屋根裏としている。

以上みてきた構造材は、同時に意匠の重要な要素となっているのであるが、これらは大筋においては古くからの伝統的手法によっているのであって、ために和様といって古風な部に属ナるものといってもよいであろう〉 ただし部分的には新しい所もある。たとえば庇の間の下段虹梁の先端が母屋柱を貫いて突出した先端は、繰形付の木鼻となつている。これは鎌倉時代の趣向をいち早くあらわしたものといえる。

組入天井の下には中尊を安置する須弥壇がある。その両側は通路をへだてて、左右に各五百林の観音像を安置するため壇がしっらえられる。この壇は階段状に造られていて、多数の仏像をいかに効果的に配置するかについての工夫の跡がしのばれる。 現在の堂内はすっかり黒ずんでいて一見しただけでは判然としないが、建立当時の堂内は一面の彩色によって美しく飾られていた。柱をはじめ、貰、組物、虹梁、暮股あるいは垂木、天井に至るまで、菩薩や天人像、および宝相華文、雲文、条帯文などが画かれていた。これらは建築彩色として基本的な図形を持っている。

もっとも、これ程巨大な建築を短時日で装飾することには、かなりの困難がともなつたと想像される。事実この彩色もその筆は必ずしも精緻といいがたいが、しかしその潤連ななかには、かえってよく時代の特徴をみとめることができるのである。

巨大な建築の造営といえば、この本堂の場合は必要な木材を集めることもまたかなり困難なことであつたと考えられる。事実柱や虹梁には多少の疲のあるものもがまんして使用している。しかし一方では、構造上必要と思われる部分には材を豊富に使っているし、板墓股を造るためには、二枚の板と矧ぎつけて造り、歪みを防ぐ措置をとつているのである。かようにこの建築は、一見無雑作にみえても、そこには細心の注意がはらわれている。

要するにこの堂は、鎌倉時代中期としては古式な和様に属しているのである。それはこの堂が大筋において長寛創建時の形式手法を踏襲したものであることを示しているように思われる。

▶四、四度の修理

蓮華王院は鎌倉時代に建立されて以来、今日までにいくたびかの修理を経てきている。今これを簡単にふりかえってみよう。

南北朝時代の兵乱は京都に相当の被害をもたらした。この本堂は残ったものの、ようやく破損がいちじるしくなつてきたらしい。室町時代になって世の中が落ちつくと、すぐ修理の計画がなされ、工事は永享五年 (一四三三)に実施された。ただしこの時の修理は中央須弥壇の改造と屋根葺替に止まったようである。

応仁の乱で京都の市中が焼野原になったにもかかわらず、蓮華王院本堂が災をまぬがれたのは、全く奇蹟という他はない。世の中がおさまって天正十三年(一五八五)になると、巨大な大仏殿を持つ方広寺が蓮華王院の北に計画された。その工事に関連してか、この本堂も天正二十年 (一五九二)修理が加えられた。この時の修理は、扉と金具を新しくし、外部の塗り替えを行うなど、外観の整備だけであつた。

江戸時代に入ると、建立以来すでに四百年を経過しているので、どうしても根本的な修理が必要となつてきた。 そこで慶安二年(一六四九)から二カ年を費して修理が行われた。この時の修理は徳川家光の援助によるものであった。この修理はきわめて大規模なものであって、基礎を改め、礎石も据え替え、柱の一部を取り替えたり繕ったりし、また向拝もまったく新しいものとしてしまった。しかし組物以上は割合よく旧材を再用している「このあたりの材の取り替えはむしろ通し矢による破損のためであった。ただし四隅の隅木は取り替えた。それでも軒の下がるのが不安だったらしく、支柱を新たに設けている。

明治三十年になると、古社寺保存法が施行され、古建築保護の途が開けた。この本堂は同年十二月二十八日付けで、はやくも第一回の選に入って特別保護建造物の指定を受け、今日の国宝の基が開かれた。そして昭和五年から八年にわたり、解体修理工事が行われた。工事は総額二十五万円余りをかけ、国庫補助事業として実施されたが、何分大事業であったので、三期に区切って実施された。

この工事においては、慶安修理に建てられた四隅の支柱が撤去され、代って小屋内に鉄骨による補強が加えられた。ほかには建具の関係に若干の変更があったが、大部分は従来の形式を踏襲して修理が行われた。なおこの修理で注意しておきたいことは、修理と同時に防火ならびに避雷の装置が設けられたことであるC今日ではこれらの設置は常識であるが、当時とすれば画期的な新事業であった。

以上四度にわたる修理工事によって蓮華王院本堂は守られてきたのである。

▶五、本堂と社会

既述したように蓮華王院は、後白河法皇の御願寺であり、皇室、院家に関係深い寺院であつたから、本来は一般社会との関係は深くなかった。しかし時代の変化とともに、寺の本来のあり方から離れて、京の名所として一般社会とも深い繁りを持つようになつた〇このことは近世に至ってますます鋲著となった。その一例は「通し矢」に見ることができる。

本堂の南端から北端までは約百二十メートルもある。これを射通し、その通った矢の数を競うことは、近世初期に盛んであった)その最初は慶長十一年(一六〇六)の浅岡平兵衛と記録されているが、著名なものは寛文九年(一六六九)における星野勘左衛門の八千本、およびこれを破った貞享四年(一六八七)の和佐大八郎の八千百三十二本(いずれも一昼夜の通し矢数)であった。もっともその後は禁令があって衰えた。このほか本堂にちなんだものには、歌舞伎の「三十三間堂棟木之由来一もある。

江戸時代には江戸深川に三十三間堂が造られたことがある。それ程京の三十三間堂は著名な名所であったこ今日でも京の三十三間堂すなわち蓮華王院本堂は、京都を訪れる者の多くが足を運ぶ所である。かように多くの人々に親しまれてこそ、鎌倉時代の名建築蓮華王院本堂は末長く護持されることであろう。

(伊藤延男)

Top

■国宝三十三間堂

■国宝三十三間堂