重要文化財目録

■出品 目録

■出品 目録

▶後白河法皇画像 絹本着色一幅

1155年即位された後白河天皇は、御在位二年で上皇となられ、1164年 蓮華王院(三十三間堂)を建立された。69年出家されて法皇となられ、仏道を励まれた。この御画像は法皇の御風格を伝え、画法も宋画を吸収した頃の作であり、鎌倉時代初期のものである。

▶重文 千手観音立像 像高164〜167 一千軀のうち三十三軀

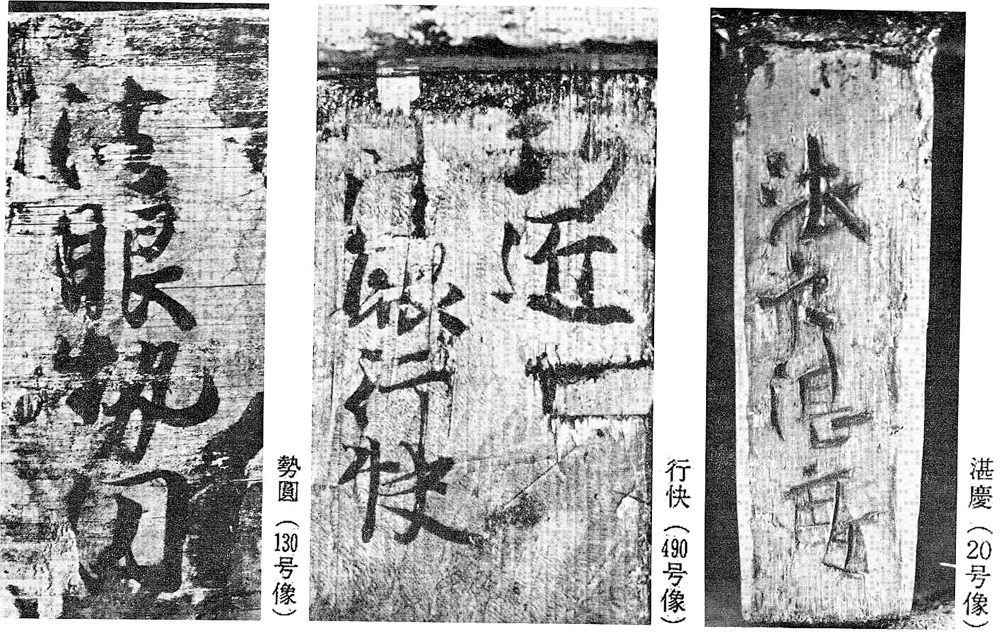

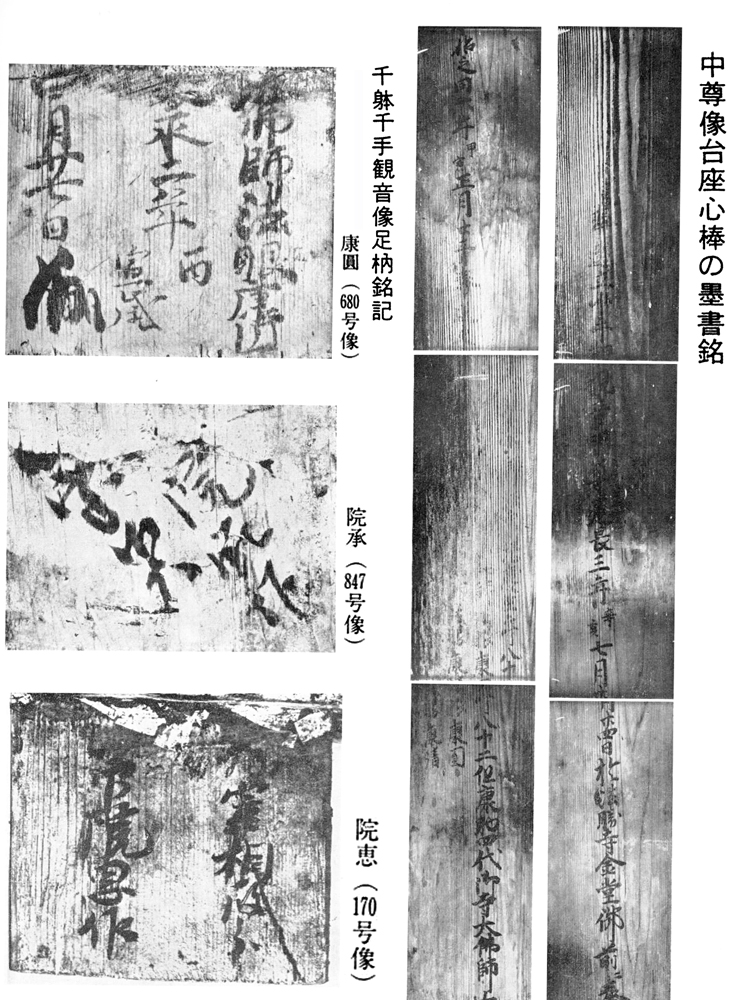

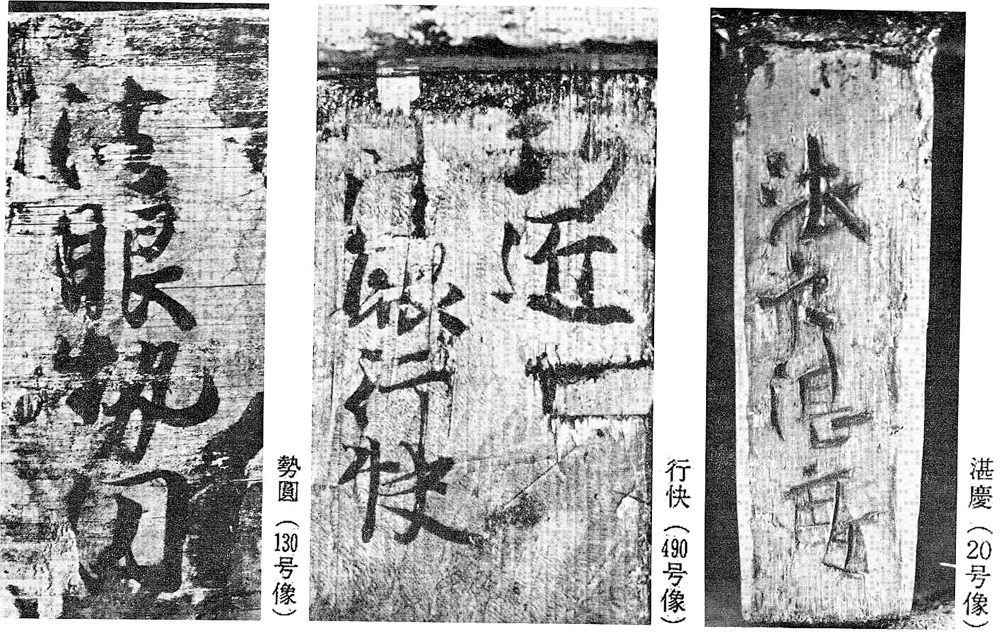

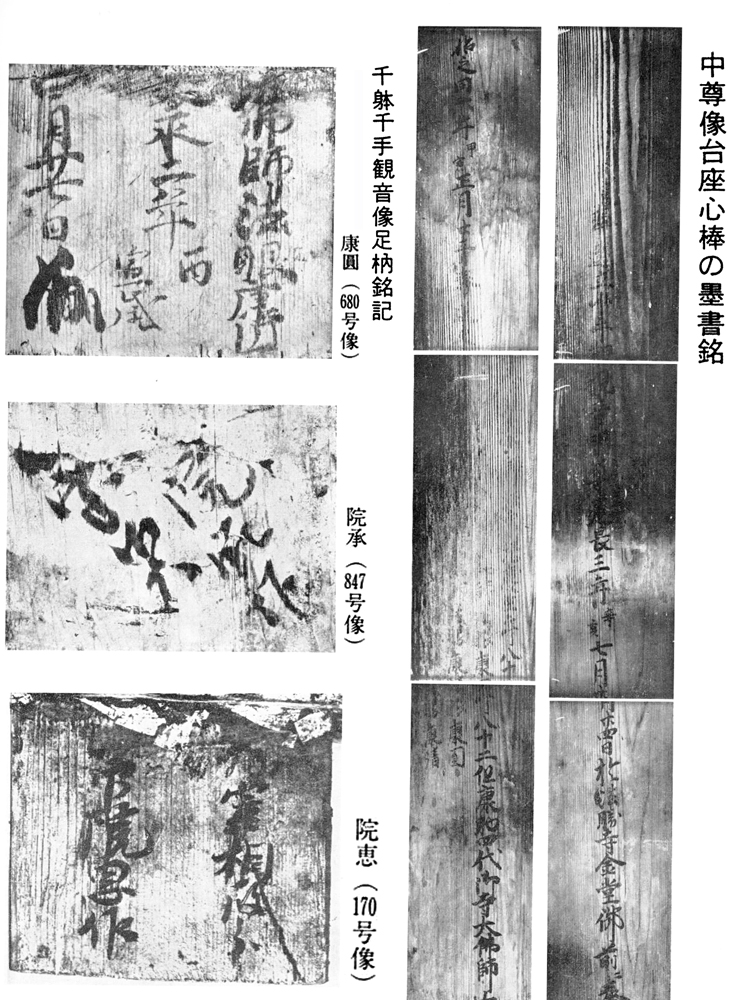

総説で述べられた通り、千手観音像一千一軀は、三十三間堂草創時(長寛二年)の造像と、鎌倉時代、建長元年の堂炎上後、建長三年から文永三年に至る十六年間に再興造像が行われた際のものに大別される。これらのうち、建長・文永の再興像にはその足柄(ほぞ)(両足裏に作り出した下駄の歯のような柄。これを台座にさして像を立てる)などに記された墨書銘(一部刻銘)によって、造像の年次や作者の名を知り得るものが二五〇体程あり、作者の名は銘記にあらわれただけでも十九名を数える。

これらはすべて、三十三間堂の歴史を考える上での重要な資料であるばかりでなく、彫刻史の立場からみても、同じ形の像を造る場合、時代あるいは作者によって、表現の上でどのような相違があるかを研究する貴重な作例ということが出来るであろう。

いずれも檜材を用い、頭躰の主要部は前半部二材、後半部二材、つまり四本の角材から木取りされ、十分に深く内刳(うちぐ)りが施され、頸廻(くびま)りで割り矧(は)ぎとする構造で、一部に前後二材を矧ぎ合せるものもある。頭上の十一面や、腕のすべては別材で造り矧ぎ寄せる。全身には漆箱が施され、眼はほとんど彫眼であるが、玉眼を嵌入(がんにゅう)したものが五体(出品したものでは80号、120号の二鉢)だけある。

頭上に十一面を頂き、合掌手以下合計四十二の腕を持つ標準型の千手観音像であるが、一般観音像に比べて、著しく細身に造られているのが特色といえる。これは独尊ではなく、一千鉢の群像として、堂内にまとめて安置するための配慮と考えてよいであろう。

堂内の最前列に並べられているものの内から三十三躰が選ばれた。これらを、時代と作者銘などで分類してみると左の通りとなる。(傍。印はカタログに写真を掲載したもの)平安時代、良寛二年造像のもの行快作 490号勢円作 (文永三年) 90号、130号、290号 栄円作 (文永二年) 340号 院承作 院恵作 170号院豪作 89号、210号、260号、310号、380号院賀作 110号院海作 460号春慶作 200号 藤原時朝銘(建長五年)作者名はないが完成時、あるもの。150、430号120号(裳裾背面刻銘)定仏なる人物が実検(仕上げの確認)した。無銘。50号、80号、180号、220号、230号、270号、360号、420号

これら作者のうち湛慶は仏師運慶の子で鎌倉中期を代表する名匠として知られ、本尊の丈六千手観音像の作者であると共に、千林千手像車含む建長三年の再興事業を統裁する大仏師でもあつた。

運慶には六人の子どもがいて、みな仏師となった。そのうち今日作品が確実に残っているのは、長男の湛慶、三男康弁、四男康勝の三人である。これらの息子たちが中心となって、慶派の本流を支えた。京都蓮華王院の千躰千手観音以下の諸像は、彼らの集大成と評価されている。もっとも蓮華王院の諸像は、慶派のほか、院派や円派などもかかわっており、当時の仏師を総動員しての壮大な事業であった。

湛慶は、このプロジェクトの中心となり、中尊の千手観音像のほか十点ばかりの千手観音像を作った。湛慶最晩年の作品である。蓮華王院は、後白河法皇によって長寛二年(1164)に創建され、そのさいに千躰観音像が安置されたのであるが、建長元年(1246)の火災で大部分が焼失した。そこで湛慶以下の仏師によって復興され、文永三年(1266)に供養された。

この千手観音像は、湛慶最晩年の作とあって、湛慶の特徴がよく現われていると評価される。父運慶ゆずりの作風を基調にしながらも、よりおだやかで優雅な趣を感じさせる作風である。この像からは、厳粛でかつ力強い印象とともに、穏やかな感じが伝わってくる。

なおこの像自体は、台座の墨書銘によれば、建長三年(1251)七月に作り始め、同六年正月に完成した。その時湛慶は八十二歳であった。

康円は湛慶の子あるいは甥といわれ、この時湛慶の補佐役ともいうべき小仏師として活躍、建長八年(一二五大)、湛慶没後はその後を襲い、大仏師として事業を推進した。彼の現存作例は他にも多い。行快は、仏師快慶の弟子として名高く、彼の作品である京都・大報恩寺の釈迦如来像は、他に知られる唯一の作例として著名である。以上はいわゆる慶派に属する仏師達であるが、勢円、栄円など、平安時代の京都系仏師である円派の流れを汲むと思われる仏師、あるいは院派に属する院承、院恵、院豪、院賀、院海などの名を知り得ることも興味深い。特に院承は、当時の貴族の発願による造像を多く手がけているし、院恵は法成寺大仏師職に任ぜられた名匠であるなど、当代の各派の有数の仏師が中心となって、再興追懐が行われたことがわかる。 120号像は鎌倉幕府の御家人で、当代の歌人としても著名であつた藤原時朝が願主となって建長五年に造られたものである。彼の造像は、いま茨城県笠間市(彼の領地)の弥勒堂、梼厳寺、岩谷寺などにも伝存している。

どの像も、すべて長寛二年の当初像の欠を補うことに主眼がおかれたものとみえ、一見した所では、各作者の特色が余り顕著ではないようにみえるが、眼の刻み方や、頬の微妙なモデリングの違い、あるいは衣の襞(ひだ)の畳み方の相違など、細部を見くらべて頂きたい。ただその場合各像の頭上の十一面や脇手、光背などの大部分は後世の補作であるので、頭鉢の根幹となる部分だけを比較してみることが肝要であることはいうまでもない。

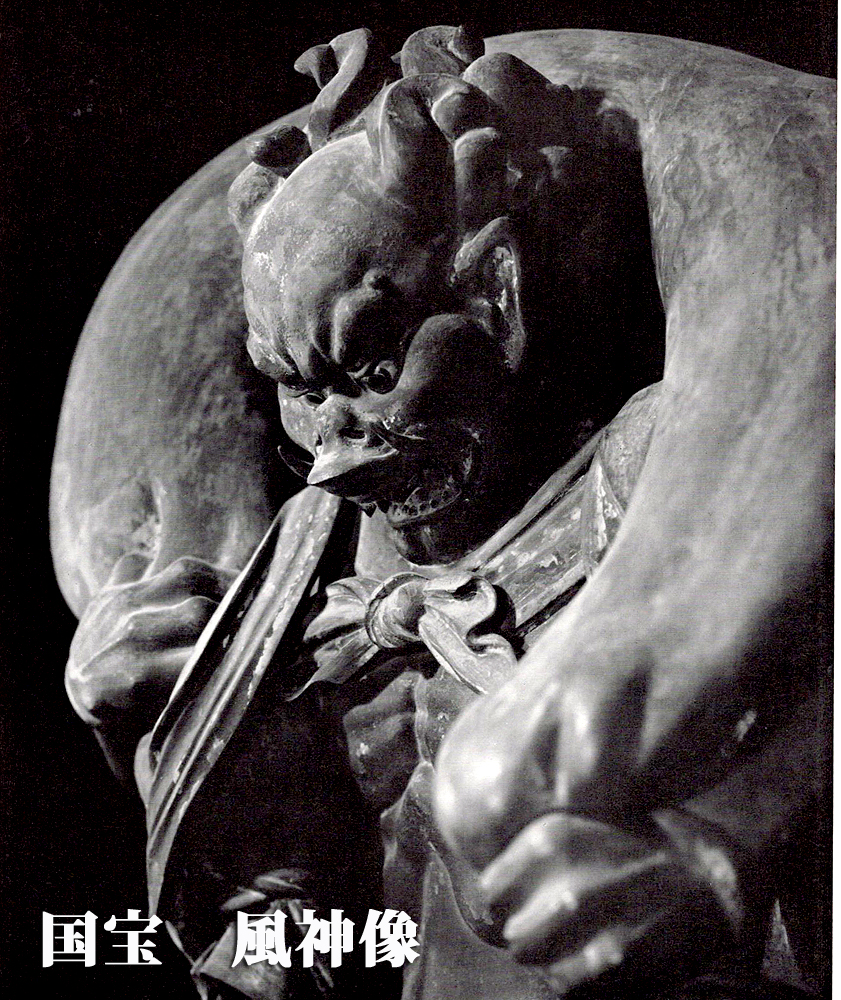

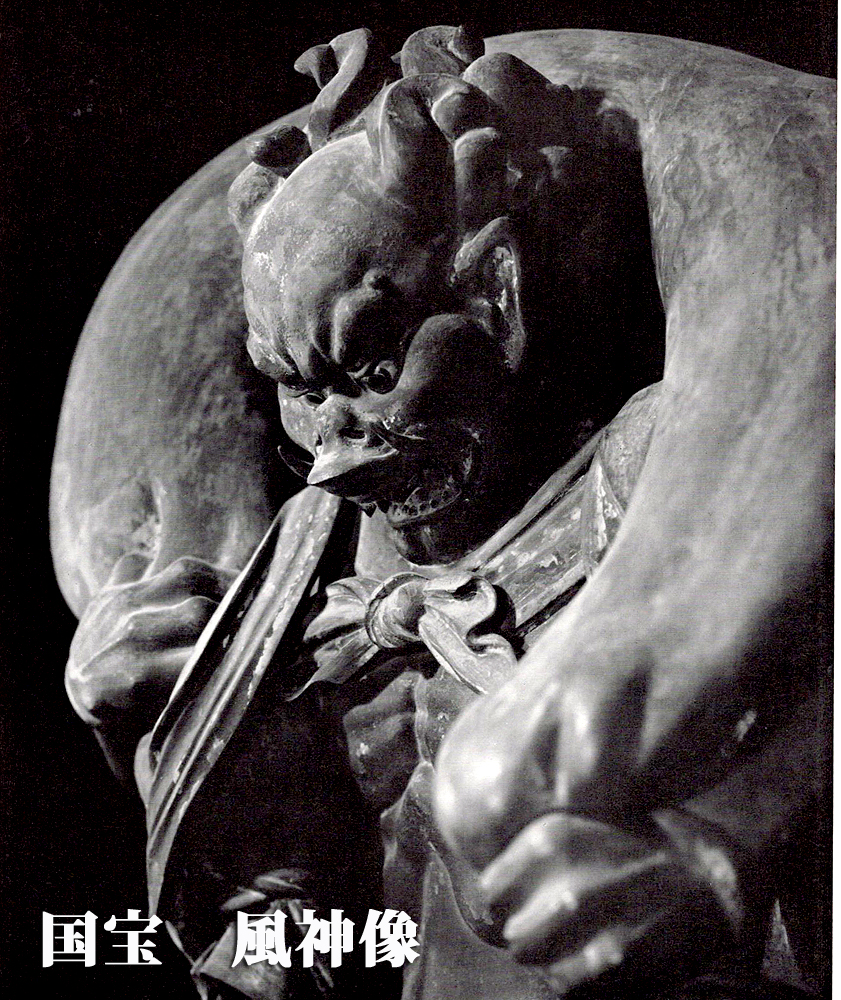

▶国宝 風神・雷神および廿八部衆像 三十軀のうち八軀

像高 風神雷神 迦楼羅王 大弁功徳天 摩暇羅王 神母天 婆薮仙人((ばすせんにん、ばそせんにん、ばすうせんにん、ばそうせんにん)) 金比羅王

風神・雷神と廿八部衆像合計三十勝からなる鎌倉前期彫刻の貴重な作例である。廿八部衆の彫像としては他に滋賀・常楽寺に廿八鉢一組(徳治三年・1308、正和三年・1314銘)が知られるだけであり、文字通り雷神を伴う廿八部衆像の完存唯一の遺品といえよう。筋骨たくましい裸形で雲中を駆ける風・雷神、痩身の老軀を杖にゆだねて歩む婆藪仙人、ゆったりと立って慈愛のまなざしを向ける大弁功徳天、爪先で拍子をとりながら丁心に笛を奏する異形の迦楼羅王、憤怒の相で琵琶を奏する摩暇羅王など、それぞれの特色を適確に彫り分けており、その変化に富む造形にはみるべきものがある。

いずれも檜材を用い、布貼り硬地(かたぢ)に彩色と切金文様を施している。眼には玉眼を嵌(は)める。その木寄せは、今彩色に覆われているので確認しにくいが、四材を矧(はぎ)合せたもの、前後二材矧ぎとしたものなどがあり、両腕や踏み出した足や翻がえる衣の端、あるいは頭髪、甲の細部などに別材を矧ぎつけた、この時代に通行の構造によっている。

各像の足柄や像底に慶長十年(1605)大仏師康正による修理の墨書銘があり、また一部には永享八年(1436)の彩色修理の銘もみられる。現在、像に残る彩色や切金文様の大半は、これらの修理に際しての補彩であるが、当初と認められる彩色や美しい切金文様も遺(のこ)っている。

※康正(こうしょう、天文3年(1534年) – 元和7年1月10日(1621年3月3日))は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した仏師。七条仏所慶派21代。初め左京、のち民部卿を名乗る。大仏師大夫法印、東寺大仏師を務めるなど、この時代を代表する仏師である。

この他、風・雷神の天衣の一部、迦楼羅王の両翼、頭髪や指先の一部、大弁功徳天の左手首、摩暇羅王頭上の蛇頭、右手首、左の指先の大半、神母天の頭上の馬頭や両手首、婆薮仙人の両指先、金比羅王の兜の飾り金具や両手指先なども、これら永享、慶長修理時の後補と認められる。この他各像を通じて光背、頭飾(銅製)、持物の一部などが後補である。

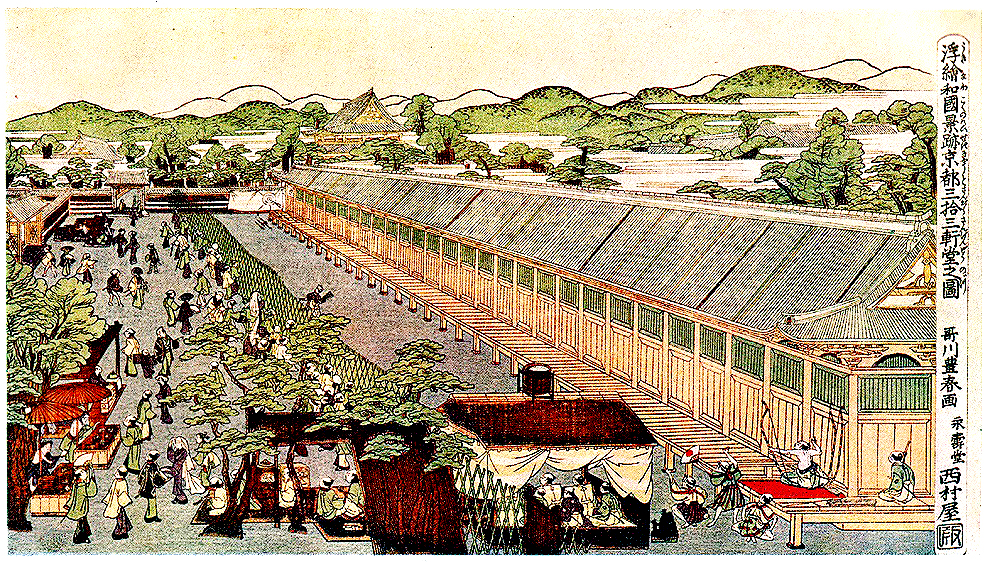

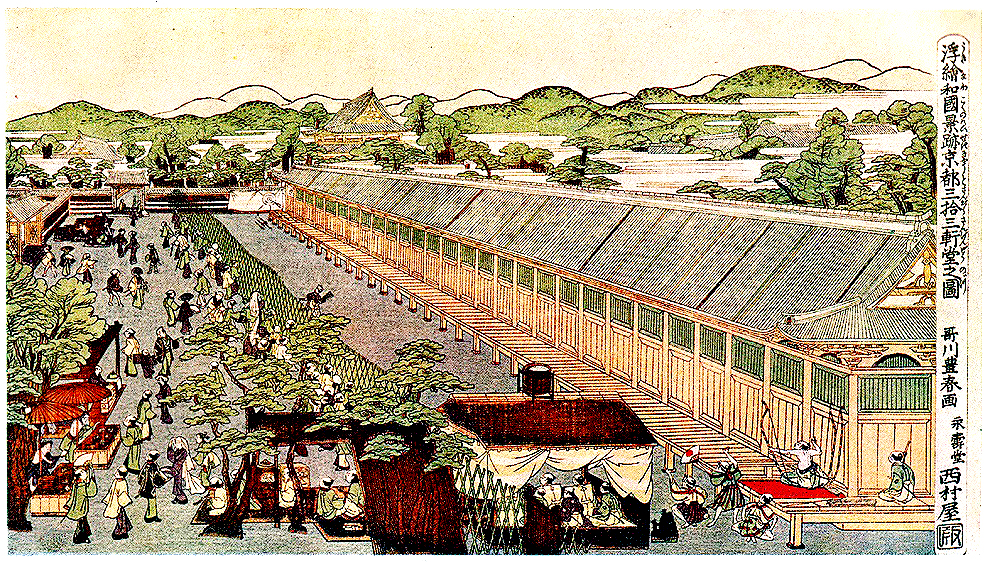

▶重文 三十三間堂通矢図屏風 六曲一隻 逸翁美術館山蔵

横に長大な三十三間堂を、画面の中央水平に配するという大胆な手法をとり、 これによって構図は前景と後景に二分されている。大株の彼方に柳池や掛け茶室がみられ、かたわらに宴楽の一団もとらえられる。山手には桜花が咲くといったとおしや 具合に、後景はいわば春の遊楽図に見立てられよう。これに対し、前景は通矢関係のにぎわいでしめられるのが珍しい。三十三間堂における通矢は、慶長十一年 (1606)浅岡平兵衛が五十一筋通したのを囁矢(かぶらや・物事の始め)とする説がある。その後、寛文九年(1669)には星野勘左衛門が八千矢を射通すなど、記録の更新に異常な意欲が示された。通矢以前に、遠矢(とおや)というものもあったらしく、これは射程距離をのばすことに競技の目標があつたという。三条家旧蔵の洛中洛外図屏風は大 永五年(1525)あたりの景観を示す古屏風だが、三十三年間堂付近に弓もつ二三の人物が既に描きこまれていて、興味をひく。

本図の通矢は、堂の西縁で行われ、慢幕を張った向っての左端(北側)から右あずら端の的に射こむかたちをとっている。今しも敷きつめた緋毛藍の上で、片肌ぬい だ武士が矢を放ったところ。かたわらに取り次がひかえ、陣羽織姿の武士が背をみせて標的に合図の扇をふるっている。築地と堂との空地は多数の見物衆でにぎわっている。通矢では一般に射手を堂の南側に位置させるのを通例とするのに対し、本図では全く逆となっているのが注意される。ともかく、これによって構図の重心は左方に傾くことになる。したがって、本来は一双屏風の左隻であつたのかもしれない。本図を、いわゆる名所遊楽図とみるか武家風俗図とみなすかによつて、他隻のあり方にも相異が生ずるわけである。

失われた他隻が春の風俗図であつたことは疑いなく、また三十三間堂といった 特定の名所に景観の範囲をしぼっている点でも、桃山風俗画の特色をそなえたものとみることができる。画面の周辺に用いられる金雲は、ゆったりしたすやり一首 を主体とし、背後の山桜をつつむのは源氏雲である。輪郭での技巧的な縁とりは ほどこされていない。右上方に大鷹のとまる南大門が望まれるところから、景観年代は、少くとも慶長五年(一六〇〇)以降となる。諸人物の描法、種々の樹法、典雅な色調など、筆者は土佐派の画人と推定できる。ことに人物の面貌には、土 佐光吉(一五三九1一六三一) の作風にちかい表現がみられ、時期的にもその線 で検討される余地があろう。

▶国宝 ポルトガル国印度副王信書 羊皮紙 一通 桃山時代

1588年四月、ポルトガルのインド副王ドン・ドワルテが豊臣秀吉に送った国書である。羊皮紙を用い、全文約二+行ポルトガル語で書き、周囲には、楯、槍などを美しく華やかに着色しデザインした文様、各々の下には山が描かれており、これは支配下の各州を表徴したもののようである。

内容によれば、これは日本国へのキリスト教伝道の許可を求めたもので、親交岩 金銀小札色々紙絨二枚胴具足 (伝豊臣秀吉料) 一領 総高 約一三一 寺伝に豊公料とある

▶桐鳳風蒔絵角赤手箱 桃山時代

木製の素地のうえに布を着せ、蓋と身の口縁から四隅にかけて隅金物をかたどって朱漆を塗り、他は下地を施した後黒漆塗りとしたもので、朱塗の部分は、布着せした後、直接漆を塗っているので、荒い布目が現われている。この種の手箱を角赤と呼んでいる。この角赤手箱では、金溜、絵梨地、針描き等当代流行の技巧を駆使して、蓋の甲に一幹の古桐を措き、その上下に鳳凰を配し、蓋撃から身の四周に枝桐を描いている。

▶ 松悔蒔絵硯箱

甲盛りのある長方形印籠蓋造りの箱で、内に懸子を置き、 桃山時代硯と水滴を納めている。総体濃梨地、蓋表は水辺に松梅、蓋裏は土披に菊と萩・芭−側面は柴垣に咲 かながいき乱れる秋草の図様をそれぞれ金銀金貝に切金を交えた薄肉高蒔絵で表わしてい 懸盤 懸盤は平安時代の中期にその形式が定まり、以後江戸時代まで我国で正式な一人膳とされてきた。総体が黒塗りのもののほか、本品にみられるように、宋他の天板に金蒔絵を施した豪華なものもある。通常、大、中、小の懸盤に椀類、飯 橿、渇桶などが伴い一具となる。この懸盤、椀、飯橿、湯桶の意匠はいづれも黒乃至朱塗の地に金平蒔絵と絵梨地で菊桐紋を表わした華麗なもので、いわゆる高台寺蒔絵と呼ばれる典型的な桃山時代の蒔絵である。 一七

▶菊桐紋蒔絵椀 桃山時代

木製轄櫨挽大振りの椀である。総体を黒漆塗とし、要所に金平蒔絵の菊桐紋を据え、その余白と見込に赤口と黄口の朱漆で松竹鶴亀の文様を描いている。唐津のやきものの給付を思わせるこの漆絵の筆づかいはいかにも豪放で、大きくはりのある菊桐紋と共に、桃山時代の気風をよく反映している。椀の形式や漆絵の様式からみて、恐らく滋賀県の日野系統の椀であろう。蒔絵と漆絵を併用した椀は他に余り類例がなく、その点に於いても本品はきわめて貴重である。

▶雲唐草蒔絵膳・椀 桃山時代

大小の七椀と平椀がついた隅きらずの膳である。一番大きい飯椀に汁椀以下のいれこ六椀を入れると、きちんと入子になって納まるようになっている。意匠は膳、椀とも黒漆塗脱色仕上げの地に金粉の蒔放しと練粉、絵梨地を併用して織文風の雲唐草文を全面に描き、椀の見込を朱塗としている。蒔絵の技法は高台寺蒔絵と同趣のもので製作年代も桃山末期と思われるが、この種の形式の脚を有する膳で桃山時代まで遡り得る作品は他に類例がなく、その意味でも貴重な作品である。

▶重文 秋草蒔絵文台 桃山時代

総体黒漆塗腰色仕上げ、天板には金平蒔絵と金銀切金をこ父えた薄肉高蒔絵で土岐に咲き乱れる秋草図を大きく表わし、側面から脚部にかけて菊桐紋を置いている。細く華香な脚をつけた文台の形式は古様であるが、背景を一切除去した黒地に、秋草の図様をあたかも浮び上るように大きく措いたこの意匠には、桃山時代の豪放で感覚的な気分が充満している。

▶阿弥陀堂釜 桃山時代

阿弥陀堂釜は雲竜、四方釜とともに千利休の好みにより、辻与次郎がつくつた 釜として有名である。太田南畝の『平日閑話』に「阿弥陀堂釜は秀吉が有馬へ温 湯に浴し給ふ時、利休したひ行、阿弥陀堂前に堅早を構へ、共時用ひたる釜故名 とす」とその名称の由来をといているが、他にも二、三異説があつてその由来は 明らかでない。世に阿弥陀堂と称せられる釜は他にもあるが、本品はその内で優 品の一つに数えられるものである。

▶砧(きぬた)青磁鯱耳(しゃちみみ)花生 宋時代

わが国で俗に砧青磁と呼んでいる、中国南宋時代、竜泉窯の青磁である。大き くラッパ状に開いた口、首には型物成形になる二つの鱗がつけられ、腰から下は 豊かにどっしりかまえられている。典型的な醜耳花生であるが、胴には大きなひ びがあり、これをカスガイで止めている。伊達家に伝った同様な鱗耳花生にもひ かいきびをカスガイで止めたものがあり、山科道安の枕記には「此ワレアル故二利休ガキヌタト名付ルトナン、響アルト云心ナリト仰ナリ」と伝えて、砧の語源を説明している。この鮭耳花生も『豊公道宝図略』に収録されており、すでにひびわれやカスガイ止めのなされている姿が描かれている。肩から腰にかけて荒い貰入があり、粕調もわずかに白さをますが、その端整な器形は名器としての貫禄をみせている。なお鰊耳の欠損は天保三年、『豊公遺宝図略』に収録された以降の破損と見られる。

▶禾目(のぎめ)天目茶碗 宋時代

中国では兎毫盞(とごうさん)と呼ばれ、日本では禾目(のぎめ・天目などの面にあらわれる細い縦縞の文様の一種。)と呼んでいる。口縁から側面の内外ヘあたかも兎の毛や芒(ススキ)の穂を思わせるような紬調になつており、南宋時代、中国福建省水吉鎮にあった建窯(けんしょう)で作られた黒粕の碗で、建盞(けんさん)と呼ばれ、日本では天目か天目茶碗と呼びならわされてきた。天目の名は日本で名付けた名前であるが、今日では広く欧米でも使い世界に通用する言葉となっている。天目の語源は鎌倉時代中国に渡った禅僧たちが、天目山から建盞を持ち帰り、これを天目茶碗と臨んだことによるとされている。そのため日本にその伝世品も多い。この建盞(中国福建省にあった建窯)も銅の覆輪を持ち美しい禾目をあらわす。伝来は不詳。

■出品 目録

■出品 目録