■総論 快慶の生涯と「如法」の仏像

■総論 快慶の生涯と「如法」の仏像

▶︎はじめに

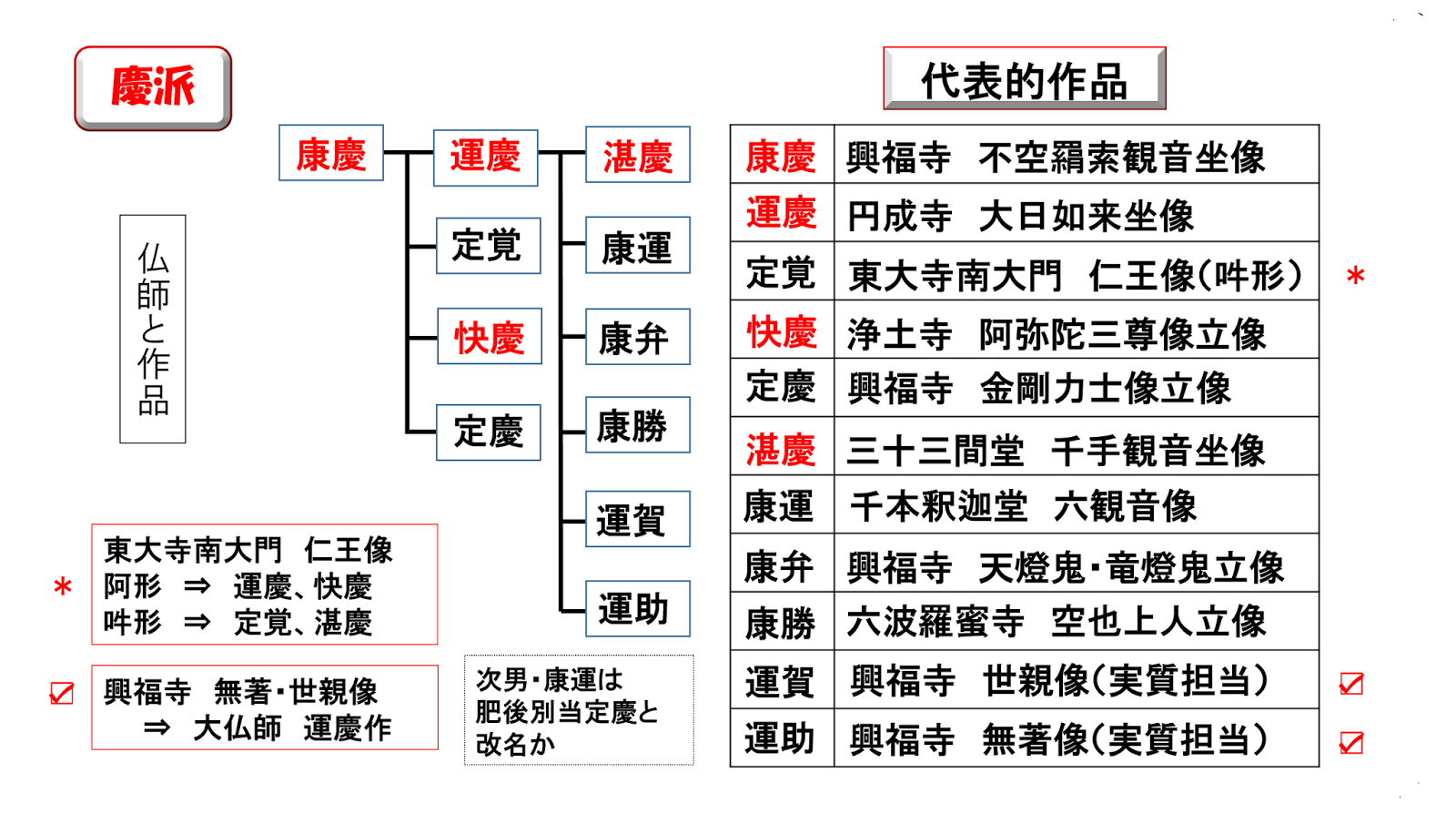

鎌倉彫刻様式の完成に重要な役割を果たした仏師のひとりが、運慶(?~1223) であることはいうまでもない。しかしながら、その完成は快慶(?~1227以前)の活躍なくして語れないこともまた確かである。快慶には、銘記等によって彼の作と確認できる遺品が際立って多く、鎌倉時代初期における造像界の動向を具体的に知るうえで不可欠な存在である一方、出自(しゅつじ・うまれ)や工房などその人物像には不明な点が少なくない。もとより傍系(ぼうけい・直系から分かれて出た枝葉の系統)にあったとみられる彼が、運慶に肩を並べて飛躍の舞台を得て、歴史にその名を残すに至った背景には、いかなる事情があったのだろうか。多くの謎につつまれた実像に迫るべく、その生涯をたどってみたい。

■後白河院との出会い

■後白河院との出会い

快慶は、運慶とほぼ同時代を生きた仏師で、運慶の師父・康慶(こうけい・生没年不詳)の弟子だったとみられる。その名が初めて登場するのは、運慶が発願して寿永二年(一一八三)に完成した法華経、いわゆる「運慶願経」である(現存する七巻のうちは巻第二と巻第三)。

宗慶や実慶といった康慶一門とみられる仏師とともに、巻第八の奥書に礼拝結縁者(らいはいけちえんじゃ)の一人として名を連ねているが、この時点では康慶が擁した仏師のひとりにすぎないようにみえる。

彼の現存する最初期の作品に、文治五年(1189)のアメリカ・ボストン美術館弥勤菩薩立像(上図左)がある。明治三十九年(1906)に奈良・興福寺の境内で撮影された仏像写真(同寺蔵)にこの像の存在が確認できることにより、興福寺伝来とわかる。像内納入経の奥書に「仏師快慶」とあることから、肩書等をもつ以前の作と知られ、さらに願主の名がしるされないため快慶自身が発願した可能性も説かれる。近年、納入経の奥書に被供養者としてしるされる「先師権僧正」にあらためて注目し、これを興福寺僧の玄縁(げんえん・1120~80)にあてる説が出された[松岡2015]。玄緑については、つまびらかでない点も多いが、貞慶(1155~1213)(上図右)の思想に影響を及ぼした人物とする見方もある。快慶がこののち貞慶(じょうけい)と密接に関わることを思えば、こうした興福寺を中心とする法相宗の高僧との関係は、快慶最初期の動向を知るうえで注目される。

ボストン美術館像と同年、興福寺では康慶が大仏師として手がけた本尊不空羂索観音像(ふくうけんさくかんのんぞう)をはじめとする南円堂諸像が完成をみた。一方で、運慶が大仏師となり文治二年に西金堂へ運び入れて安置した釈迦如来像は、いまだ白木の状態にあったという(『玉葉(ぎょくよう)』文治五年八月二十二日条)。このように、大仏師として主要伽藍の再興を担った康慶・運慶父子とは対照的に、快慶の興福寺造像は、私的な性格を帯びたものだったことにも注意しておきたい。

快慶最初期の作風を伝えるボストン美術館像は、安元二年(一一七六)運慶作の奈良・円成寺大日如来像と高く円筒形を呈する髻(もとどり・髪を頭上に束ねたもの)のかたちが似通っており、ともに康慶に師事した両者の近しい間柄をものがたっている。一方で、運慶が同年に制作した神奈川・浄楽寺阿弥陀如来像の両脇侍(りょうきょうじ)と比べると、顔立ちや体躯の肉取りはずいぶん穏やかであり、こののち端整さを追求してゆく快慶の作風展開を予感させるところがある。

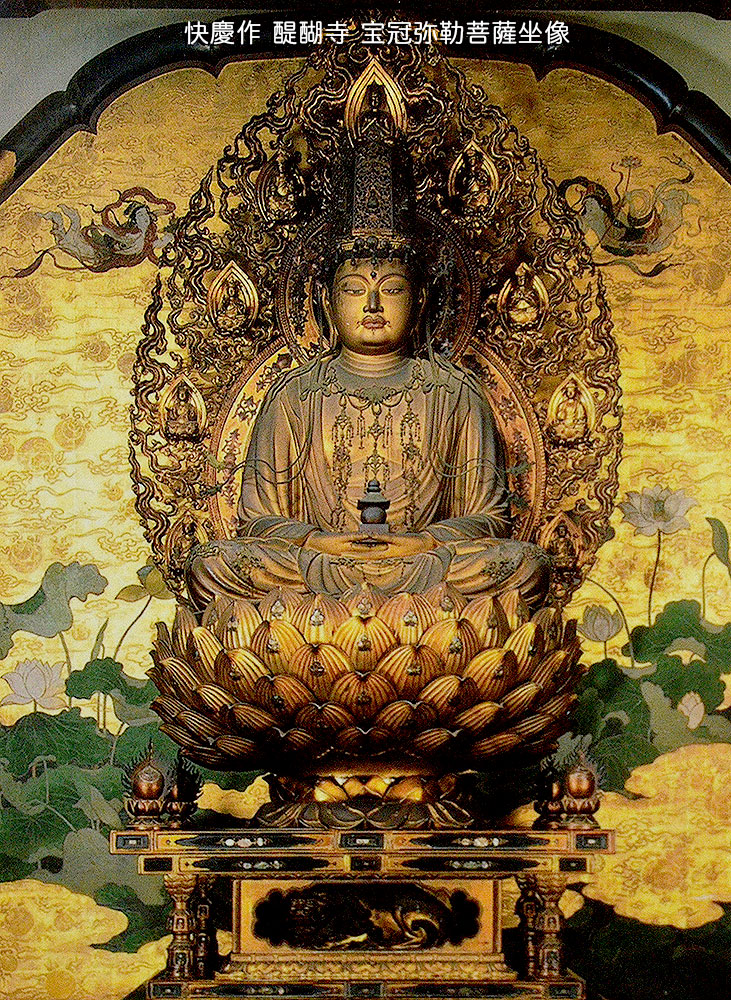

ボストン美術館像からわずか三年後、建久三年(1192)には醍醐寺座主勝賢(一一三八~九六)が後白河院(一二一七~九二)追善のために発願したとみられる京都・醍醐寺三宝院の本尊弥勤菩薩坐像(上図)を手がけた。両目を見開いた明快な顔立ちは、清新さと気品とを兼ねそなえ、着衣を通して伝わる体躯のみずみずしい肉付けにも、洗練された造形感覚が発揮される。左右相称に整然と配された衣褶表現もふくめ、快慶独自の端整な作風が成立している。

ボストン美術館像からわずか三年後、建久三年(1192)には醍醐寺座主勝賢(一一三八~九六)が後白河院(一二一七~九二)追善のために発願したとみられる京都・醍醐寺三宝院の本尊弥勤菩薩坐像(上図)を手がけた。両目を見開いた明快な顔立ちは、清新さと気品とを兼ねそなえ、着衣を通して伝わる体躯のみずみずしい肉付けにも、洗練された造形感覚が発揮される。左右相称に整然と配された衣褶表現もふくめ、快慶独自の端整な作風が成立している。

興然(こうねん・1121~1203)が著した『図像集』にしるされる「私云、建久三年之秋之比、法皇御料醍醐権僧正勝賢如法被奉造立此像云々」は、醍醐寺像を指すとみられるが、ここで注目されるのは、同時代において「法の如く」造立した如法仏(にょほうぶつ)と認識されていたことである。菩薩形でありながら袈裟をまとう眼制は、「慈氏菩薩略修愈誐念誦法(じしぼさつりゃくしゅうゆがねんじゅほう)』の「慈氏如来」という規定に依拠するものとみられ、両手に塔を載せるかたちも、入三弄地の弥勒如来の印相として経軌(きょうき)に述べられる。髻(もとどり)内部に舎利を奉籠(ほうろう)した水晶製と思しき五輪塔を納入する点は、弥勒像の頂上に七粒の舎利を納めて持誦(じじゅ)すれば、眼が動くのを目(ま)の当たりにし、弥勤の授記説法(じゅきせっぽう)にまみえると説く『慈氏念誦法(じしねんじゅほう)』にもとづくものと指摘される[副島1993]。眼が動くという経軌(きょうき・密教の経典と儀軌のことで儀軌は仏菩薩および天部などの造像、念誦、供養に関する儀式規則を言う)の所説を造形化するにあたり、玉眼の技法がおおいに効果をあげている点もふくめ、醍醐寺像は『慈氏念誦法』の規定にもとづいた如法の造像ととらえることができるだろう。

醍醐寺像で特筆すべきは、その銘記において快慶の名を「巧匠・阿弥陀仏」としることである。阿弥陀仏号は、南無阿弥陀仏と号した重源(1121~1206)上図が、寿永二年ごろから彼に帰依した同行衆に与えたもので、ボストン美術館像の納入経で「仏師快慶」としるしていることからすれば、この間に重源との出会いがあったと想像できる。快慶は単に仏師として重源にしたがっていたのではなく、同行衆として組織された勧進集団にくわわった熱心な阿弥陀信仰者でもあった。

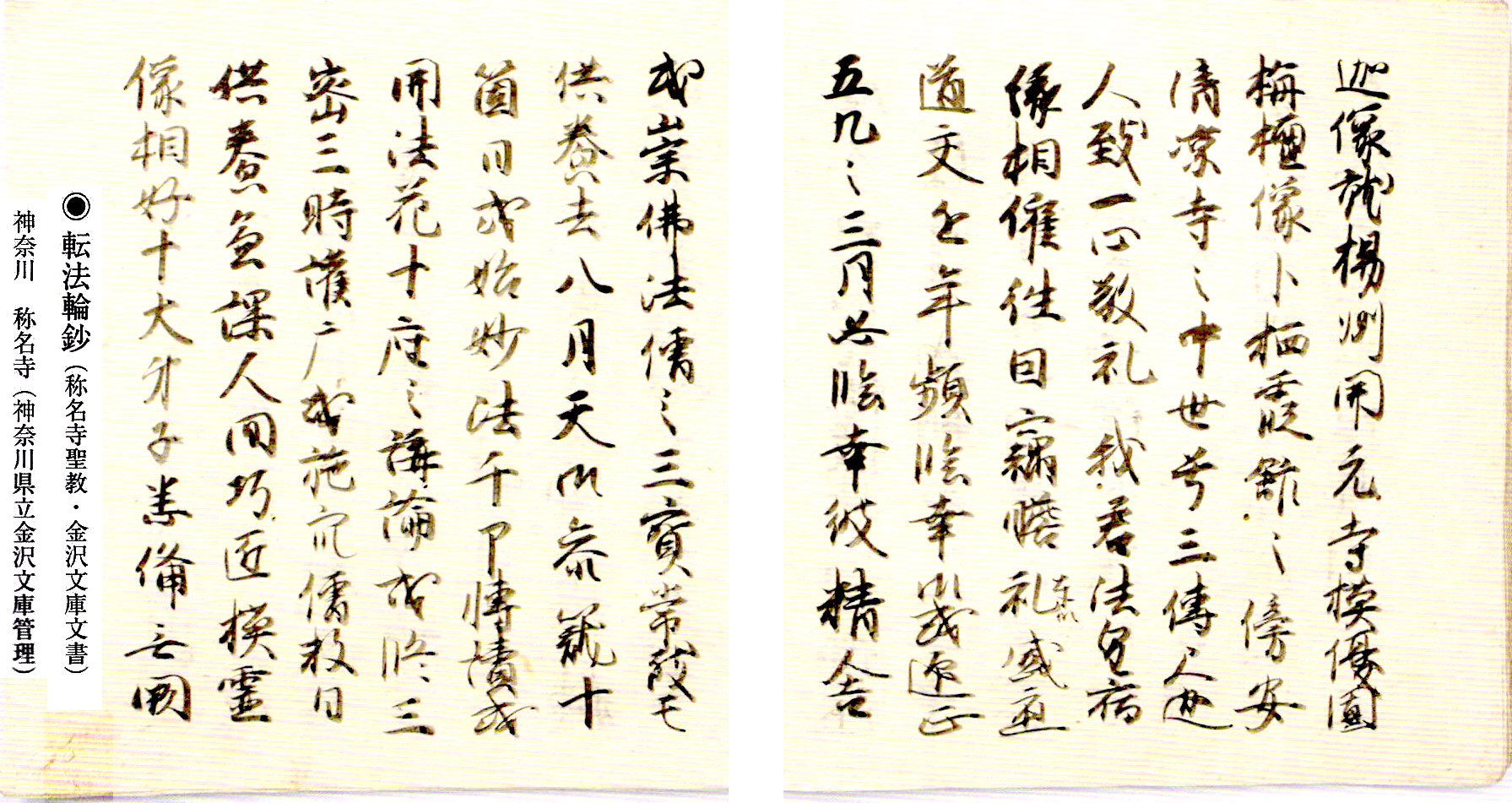

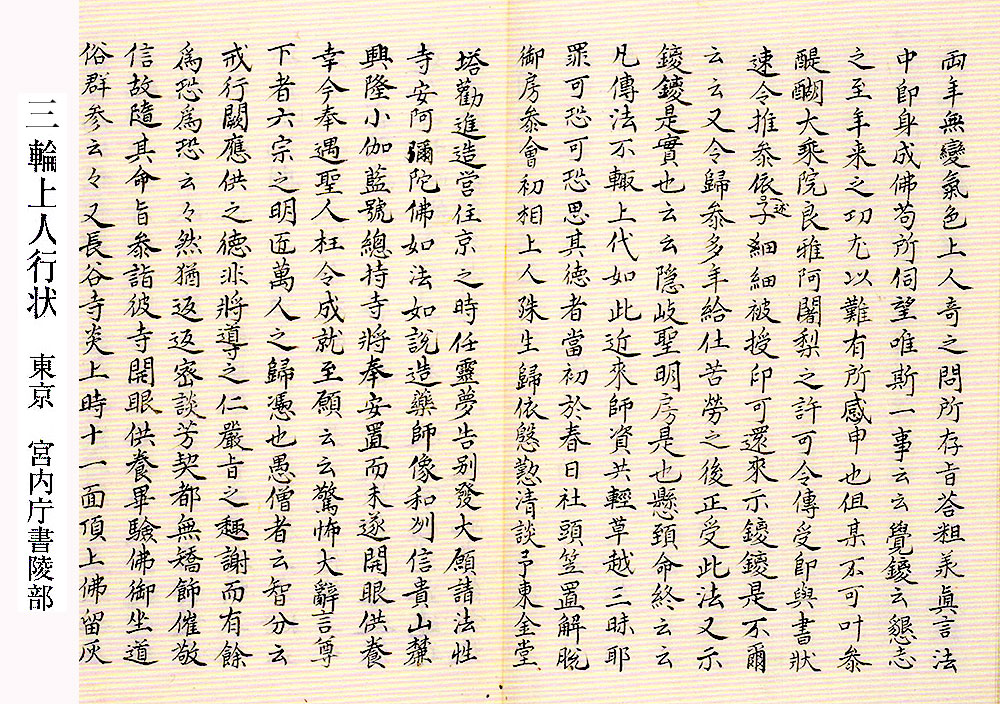

銘記にみる「巧匠」という名乗りの意味については、近年の奥健夫氏による重要な提言がある[奥2009]‥すなわち、建久二年間十二月の後白河院三七日道修においてせいり上清涼寺釈迦如来立像〔上図左〕の模像及び十大弟子像が供養された。これは同年八月に後白河院(上図右)の参籠を得て清涼寺で行われた法華十講の際に発願されたものだったが、上、「のときの表白(『転法輪紗」所収・下図)にみえる「人間巧匠に課して霊像の相好を模させてた」との内容が、「大乗造像功徳経(だいじょうきょうくどききょう)」に説かれる「天匠」毘首羯磨(びしゅかつま・帝釈天(たいしゃくてん)の侍臣で、細工物や建築をつかさどる神。転じて、美術工芸に巧みな人)の対句であること、そして醍醐寺像を初例とする快慶の「巧匠」という名乗りがこれに関係し、清涼寺像の模像が快慶の手になったと考えるのである。

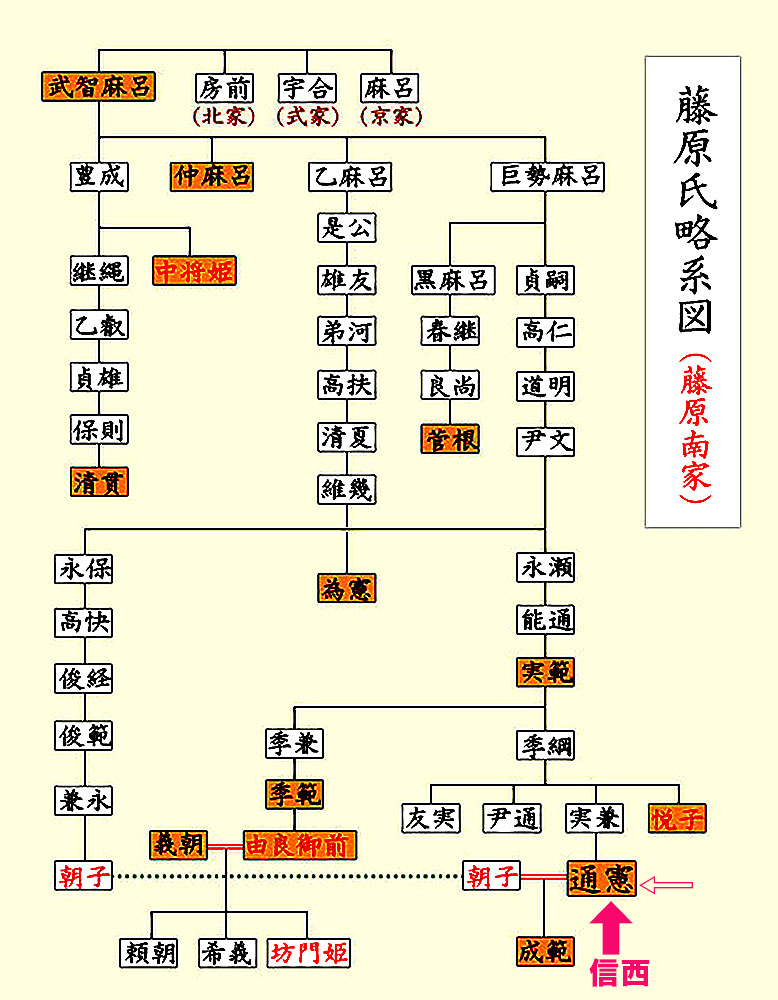

そうとすれば、後白河院の生前没後の供養に関わる造仏に、快慶が起用されたということになる。仏師としてはもとよリ傍系とみられ、このときいまだ無位だった彼の院関係の造仏への抜擢は、いささか唐突な感じもするが、醍醐寺像以降、後白河の近臣として活躍した信西(しんぜい・藤原通憲・ふじわらみちのり、1106~59・下系図)とその一門の造仏の主要な担い手となることもふまえれば、単なる康慶弟子筋の仏師とは思いがたい。その背景には院ないし信西一門とのきわめて深い関係が存在したのかとも想像される。くわしい事情は明らかでないものの、康慶弟子のなかでも特殊な立場にあったことは確かなようだ。

醍醐寺像でいまひとつ注目されるのは、像表面に金粉を膠で溶いた金泥を塗る、いわゆる金泥塗を用いる点で、末代美術から受容したとされるこの技法を採用する現存最初期の作品と位置づけられる。全身を金泥塗としたうえで着衣部に多彩な裁金文様、あみだをほどこす荘厳法は、快慶が手がけたいわゆる「三尺阿弥陀」の初例である建久五年ごろの京都・遣迎院(けんごういん)阿弥陀如来立像(下図左)にもみられ、この表面仕上げの成立に快慶が深く関わったらしいことがうかがえる。金泥塗が醸し出す陰影をふくんだ渋いかがやきは、快慶の好尚に適ったようで、生涯を通じてこの技法を用いた。

醍醐寺像でいまひとつ注目されるのは、像表面に金粉を膠で溶いた金泥を塗る、いわゆる金泥塗を用いる点で、末代美術から受容したとされるこの技法を採用する現存最初期の作品と位置づけられる。全身を金泥塗としたうえで着衣部に多彩な裁金文様、あみだをほどこす荘厳法は、快慶が手がけたいわゆる「三尺阿弥陀」の初例である建久五年ごろの京都・遣迎院(けんごういん)阿弥陀如来立像(下図左)にもみられ、この表面仕上げの成立に快慶が深く関わったらしいことがうかがえる。金泥塗が醸し出す陰影をふくんだ渋いかがやきは、快慶の好尚に適ったようで、生涯を通じてこの技法を用いた。

アメリカ・フリアー美術館・菩薩坐像〔上図右〕は、明快な作風や像内にしるされた快慶無位時代の作品と共通する結線著名から、快慶工房の作と説かれる[山本2000『美術史論叢造形と文化』]。髻(もとどり)の形式が建仁12年(1203)の奈良・安倍文殊院文殊菩薩騎獅像と類似し、宝冠(図版では除いている)の意匠が正治二年(1200)の和歌山・金剛峯寺孔雀明王坐像と共通することもふくめ、快慶作の可能性を積極的に考えてよい。

この像において表面を金泥塗とし、像内に漆箔をほどこす点はとりわけ重要で、像の内外で試みられた金色表現の差別化は、漆箔で抽象的な聖なる空間を表現し、金泥塗でより現実感ある肉身や衣服を表現したものと解される。快慶が生涯に数多く残した三尺阿弥陀には、全身金泥塗のものや全身漆箔のもの、さらには肉身部を金泥塗とし、着衣部を漆箔で仕上げるものもある。像の願意に応じて使い分けがされているかとも想像されるが、いずれにせよ快慶の仏身観に関わる問題として注意を要しよう。

ところで、快慶工房の所在地については、京都に構えていたことを示唆する史料がいくつか知られている。ひとつは建仁元年(1201)快慶作の広島・耕三寺阿弥陀如来坐像(静岡・伊豆山神社旧蔵)で、像内銘記及び『連濁山上下請堂目安』(東京・前田育徳会尊経閣文庫蔵)により建仁元年に伊豆山常行堂の像として京都で造立され、五年後の建永元年(1206)に下常行堂の再興本尊に迎えられたことがわかる‥これについて、毛利久氏は建仁のころに快慶が京都で制作活動を行っていた事実をしめすものと指摘する[毛利一九六九]

いまひとつは、建長七年(1255)に慶円(きょうえん・1140~1223)の弟子塔義(とうぎ)が著した「三輪上人行状(みわしょうにんぎょうじょう・上図)」に貞慶(ていけい)が総持寺(惣持寺)本尊薬師如来像をつくらせた仏師として「法性寺 (ほっしょうじ)安阿弥陀仏」の名がみえることで、これを素直に解せば快慶は法性寺の住僧だったということになる[水野1958]・・・現在、京都・泉涌寺(せんにゅうじ)がかつての法性寺の寺域を一部ふくむが、泉涌寺の塔頭・悲田院(ひでんいん)に客仏として伝来した阿弥陀如来坐像(下図左)は、近年の調査で像内頭部前面に「アミタ仏」の墨書が見出され、快慶無位時代の作と確かめられた。悲田院像と法性寺との関係は、もとより想像の域を出ないものの、「法性寺安阿弥陀仏」の呼び名との関連で注意される。

さらに、承久元年(1219)に供養が行われた東大寺西大門の勅額(ちょくがく・上図右)に附属する八天王像(下図)についても、国分門(西大門)人夫王の南都への奉渡をしるす文書(民経記』寛喜元年〔1229〕正月条紙背の「東大寺成功輩交名注文」)の存在から、制作地は京都であったと推定されている[奥2002]。これらを考えあわせれば、快慶は生涯にわたり京都に活動の拠点を置いていたとみてよいだろう。

京都には、無銘記ながら快慶無位時代の作風を顕著にしめす作品がすくなくない。清水寺奥院本尊の千手観音坐像は、比較的近年に存在が知られ、鎌倉時代初期にさかのぼる秀作として注目を集めた。いくぶん平面的な顔立ちは、建久五年ごろの遣迎院像に通じ、両脚部の衣文構成は耕三寺阿弥陀如来坐像(下図)をはじめとする快慶作品と一敦する。清水寺では、建久四年に興福寺別当の覚憲(かくけん・1131~1212)を導師として供養が営まれており、造像の契機をこのころに求める推定がある・・・覚憲は信西の五男としても知られており、清水寺像に快慶一門が起用された背景にも覚憲の存在があったかと想像される。

勝龍寺菩薩立像(下図左)は、見開きの大きい両目とやや四角張った頭部の輪郭が特徴的で、とりわけ面部の造作は醍醐寺弥勤菩薩坐像(上図右)によく似ている。

下半身にまとう祐と腰布の形式は、ボストン美術館弥勒菩薩立像(上図右)とほぼ一敦し、胸腹から大腿部にかけての充実した肉取りや動きのすくない側面観もボストン美術館像に通ずることから、制作は十二世紀末にさかのぼると考えたい。仰掌(ぎょうしょう)した左手の上で右手掌(たなごころ)に宝珠(ほうじゅ・後補)を載せる手勢(しゅせい)はめずらしいが、宝冠中央に化仏(けぶつ・仏や菩薩が、衆生を救うため、その機根に応じて現れる仏や菩薩、また明王となった姿)を付けた観音、もしくは宝珠を棒持(ぼうじ)した二臂(ひ・ひじ)の如意輪観音と想像する説もある。この手勢の先例に、飛鳥時代(七世紀)の奈良・法起寺(ほうきじ)菩薩像(下図)があり、宝珠を捧げ持つ姿の観音とするのも一案だろう。

このほか、もと勧修寺伝来で、その後教主護国寺(東寺)に移され、昭和三十四年(1959)に寺外へ出たことが知られる観音菩薩坐像・勢至菩薩坐像(個人蔵)の存在が報告されている[伊東2006]。両日の見開きが小さめで、目尻の切れ上る厳しい顔立ちは、快慶無位時代の作品中にもみられ、快慶派における来迎形阿弥陀三尊像の展開をたどるうえでも重要な位置を占める。

「快慶初期の足跡をたどるうえで、丹後地方にまとまった事績を残したことも見逃せない。京都・松尾寺阿弥陀如来坐像(上・上図右)、同・如意寺地蔵菩薩坐像・同・金剛院執金剛神立像(上図・右)及び探沙大将(じんじゃたいしょう)立像(上図・左)がそれで、いずれも墨書銘から建仁三年十一月三十日以前の無位時代の作とわかる。

同じく金剛院に伝わる金剛力士立像(上図・左右)についても、面貌や四肢の誇張的な表現がほかの快慶作品と似通っており、無銘記ながら寺伝どおり快慶との関わりを考えてよい。これらは、同時期における一連の造像の可能性があり、快慶作品にはめずらしく松尾寺像・如意寺像ともに坐像である点も目を引くが、いずれも制作事情はつまびらかでない。ただし、執金剛神と深沙大将の一対像としては、ほかに無位時代の快慶作品と近年判明した和歌山・金剛峯寺像(下図・左右)かがあり、重源の出た醍醐寺の上醍醐准胝堂(じゅんていどう)に霊験仏(れいげんぶつ)として知られる執金剛神像が、下醍醐探沙堂に賀陽親王(かやしんのう・七九四~八七一)造立と伝える探沙大将像がそれぞれあったこととの関連が注目されている[奥2012]。

さらに、金剛院金剛力士像の図像が東大寺戒壇院厨子扉絵図像(奈良国立博物館蔵)一致することにくわえ、同寺執金剛神立像もまた東大寺法華堂像の模刻像であるなど、金剛院は東大寺や重源とのあいだに何らかの深い関わりを有したと想像できる。金剛院と松堪寺が、信西と密接な関係にあった鳥羽院(1103~56)や美福門院(1117~60)の再興と伝えられ、当地が鳥羽院と美福門院の皇女である八条院(1137~1211)の院宮分国であったことも、これに関連して留意されよう。

.jpg)

-.jpg)