■三十三間堂(蓮華王院)の彫刻

■三十三間堂(蓮華王院)の彫刻

三十三間堂の建立については、すでにくわしく述べられた。堂内諸尊の造立とそれらの彫刻史上の意義にはなしをしぼろう。

世に仏堂の数は多いが、この堂内ほどに尊貴の仏像が充満し、荘厳をきわめている例は他にあるまい。東面する堂の中央には、本尊である千手観音の、めずらしくも丈六(仏像の背丈)の坐像が安置され、この本尊を囲綾して四天王一具(のちに記す二十八部衆群中の四軀)があり、中尊の左右には世に名高い千体の千手観立像が列立し、またその両端にちかく風神、雷神二像がおかれる。また堂の西面、すなわち本尊の背後に当つては、おおむね各柱間に一体つつの等身二十八部衆立像がおかれ、かくてこの堂内は正面、背面ともに仏像を以て埋めつくされた感がある。千体仏を造立し、また二十八部衆を安置することは、その例かならずしもまれではないが、これらを等身像をもって造顕することは、題材と彫技の難に加えて、そもそも安置する堂宇の規模を前提とせねばならず、この蓮華王院本堂の結構にしてはじめて可能のことであり、古来かかる像設のまれなのもこの故によるものであつたろう。

蓮華王院は、平安時代の末、長寛二年(1164)十二月に供養のことがぉおこなわれたが、これに先行する三十三間堂の例としては、鳥羽法皇の御願にして平忠盛の造進になる白河の得長寿院の例が知られている。ここにも千体の等身聖観音像が安置されたといい、御堂の荘厳にもみるべきものがあったものとおもわれる。後白河法皇の御願による蓮華王院は、そもそも先例の聖観音にかえて一千一体の千手観音を安置しただけでも、先帝御願(祈願・立願を敬って言う語。特に、天皇の勅願)の御堂の規模をこえるもので、まさしく世紀の作善のことであつた。造進に当った清盛の苦心もしのばれよう。

この長寛時の結構は、残念ながら建長元年(1249年)の火災によって蓮華王院が炎上したために大きくそこなわれた。当初の三十三間堂は焼失し、このさいもとの中尊はわずかにその頭部と左手をとり出したのみと伝えられる。また千体仏は、古記によると、たとえば一代要記には156体が火中から救出されたことを伝えているが、のちにふれるこの千体仏の昭和大修理によって確認されたところによると、現存する長寛草創のさいの千手観音像は一二四体にとどまる。

なお火中から救出したという元来の中尊の頭部と左手とは、残念なことに今日伝世していない。それにしてもこの建長火災のときに、ともかく一二四体もの千手観音像が火中からとりだされたのはよほどの努力によるものであつたにちがいない。さいわいこれらの現存する によって、当初からほぼ等身の千手立像千体が造立され、火災後の再興像もまた当然のことながら当初のものに法量ひとしく再興されたことを知りうるのである。堂と諸尊と、建長の再興のさいは概ね後白河法皇御願のままを再現したということができよう。現在の寺地もまた長寛のときのままといわれている。

▶中尊(左右に脇立(わきだち)を従えて、中央に安置される仏像)千手観音坐像

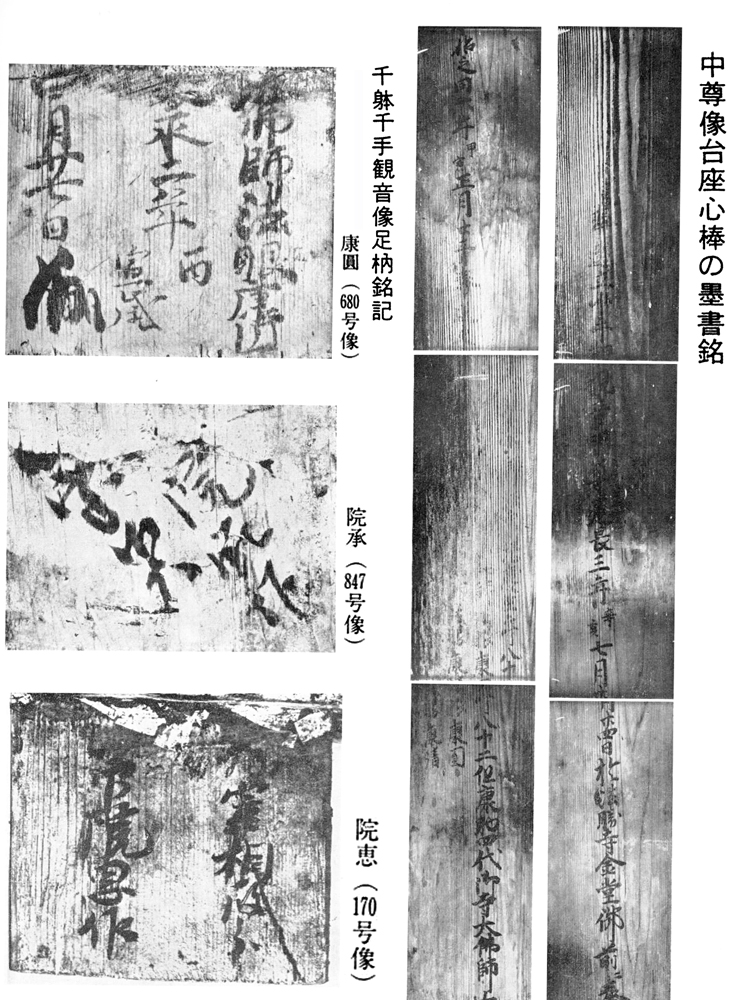

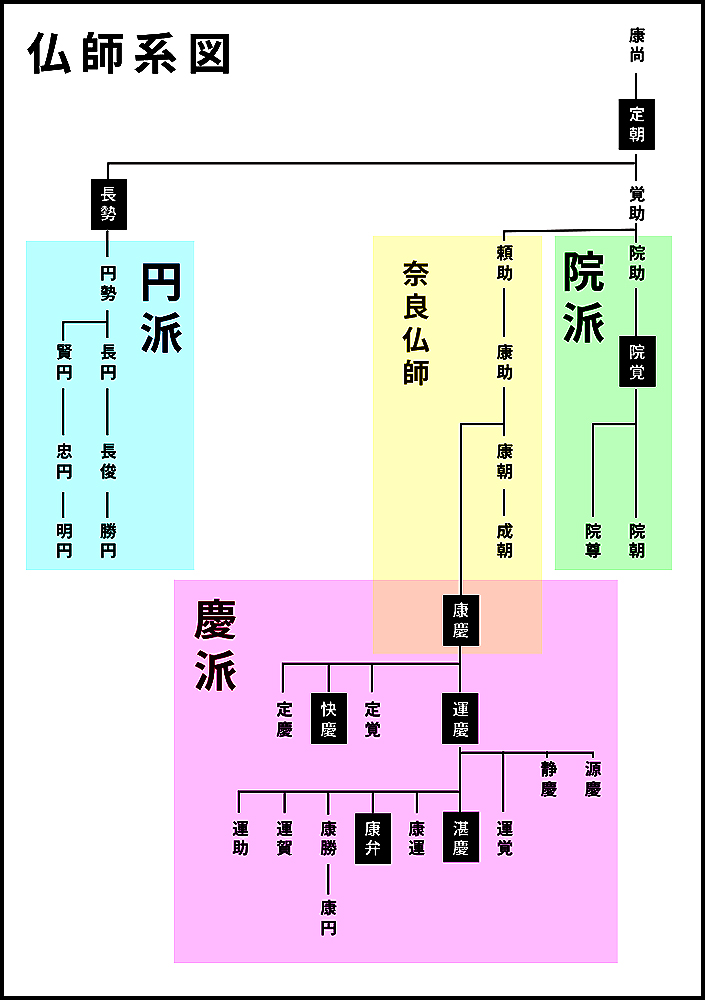

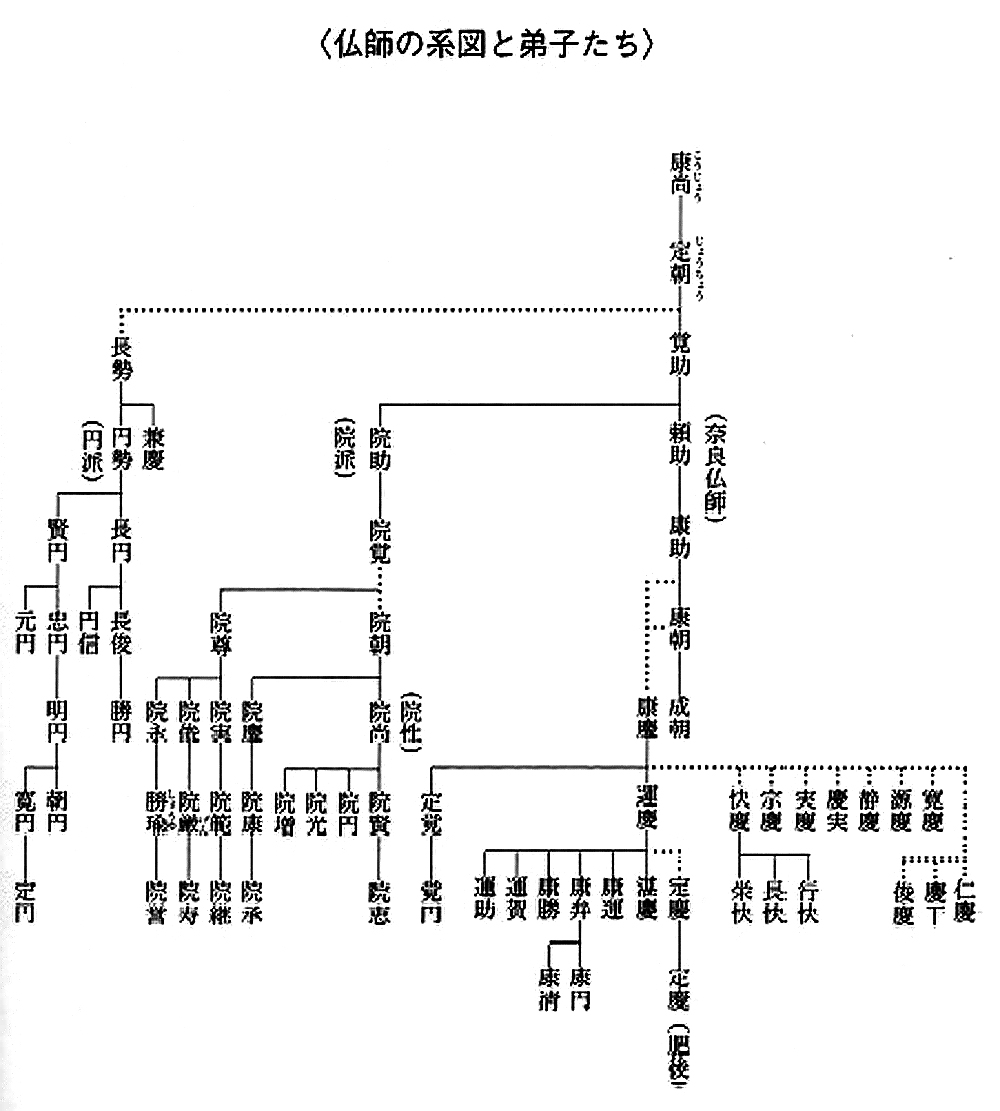

ここで現在の堂内諸尊に目を向けよう。まずこの堂の本尊である千手観音坐像を拝する。この像の造立については、像内の仕切板に銘文がしたためられていて、文字の一部に判読しがたいところもあるが、ともかく建長三年(1251)の七月廿四日に造立がはじまり、同六年の正月に完成したことこの当初の銘文では大仏師名が判然としないが、のち慶安四年にこの像が修理された折、台座の心棒に修理銘が加えられ、その記事と前記の造立銘とを併せて考えると、像は建長六年の正月二十三日に完成したもの、作者は法印湛慶、生年八十二才、小仏師は法眼康円、同じく康清がつとめたことを知ることができる。慶安修理のころは当初の銘文がよくよめたろうし、またこの本尊道立のことは古記にもふれているものがある。

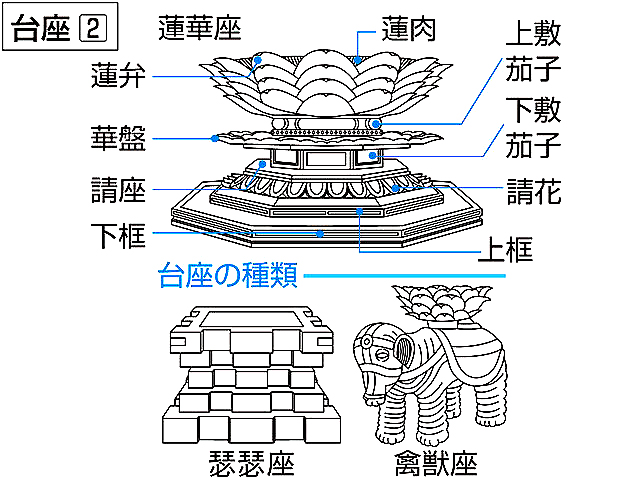

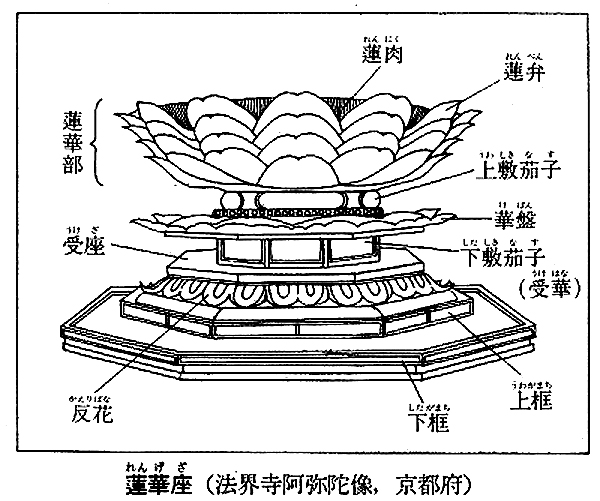

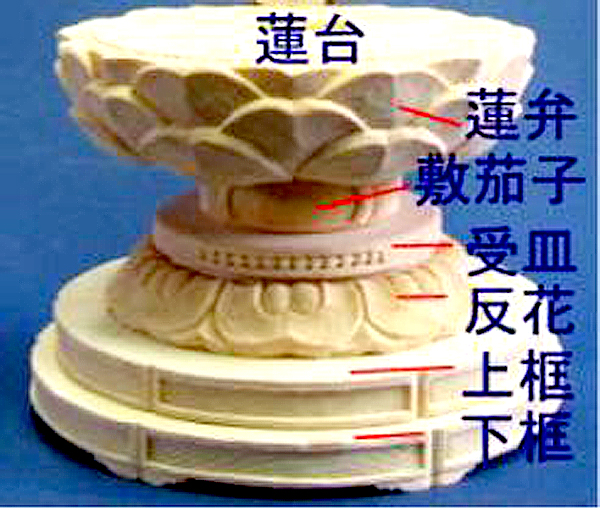

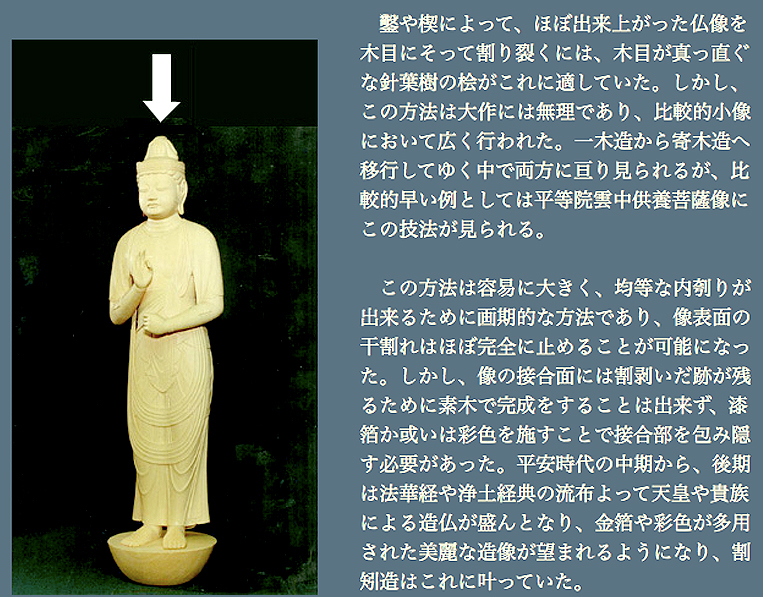

この建長再興の丈六仏は、運慶の子湛慶のまさしく晩年を飾る大作であった。その像高は335㎝、頭上には大ぶりの天蓋を懸吊(けんちょう・かけつるすこと)し、背後には荘重な雲焔と唐草を透彫りする光背を負い、八角の枢座をもつ九重の蓮華座ひのき上に坐る。材は槍、寄木造になる端正な像容である。

この湛慶の作と、彼の祖父康慶の手になる興福寺南円堂の本尊不空箱索観音坐像とをくらべることはあながち無駄ではあるまい。共に丈六の多臂(たひ・腕が多い)像であり、一は鎌倉彫刻の初頭を、他はその円熟期を代表する作品であるから。この二像を比較すると、両者の相違がきわめて明瞭である。

康慶像は十二世紀の未に造立され、さながら弘仁四年(813)と伝えられる南円堂創建のころの本尊を目途するかのように、体軀の肉どりは厚く、しかも各部に弾力性があり、さながら円筒に肉身のくくりを彫刻したような感じで、その面相に刻む両眼はかつ然とみひらき、その瞳に放入する玉眼がきわめてつよい表情を示している。まさしく前代の典雅な作風を否定して、鎌倉の新風を樹立しようとする新様式の創始者の気慨と意向が明示されている。背後に負う光背も、古い図像にのこる創建時の本尊を写してことさらに飛天光を用いず、台座も大ぶりの奈良様を承(う)けた敷茄子(しきなす)を用いて、古様を尊とび、框(かまち)を円形八角のものとしたのも同様の意図によるものであろう。総じてこの南円堂には、古像を再興しながら、しかもおのずから新時代の新風を打ち出そうとする革新的な作者の創意が如実にうかがわれ、それだけこ一種あらあらしい力強さが感じられる。

これに対して三十三間堂の本尊像は、形制(形状と構造)のすべてが整い、彫技は入念で、まことに完熟した作風を示すもの、面貌、体貌(たいぼう・すがた)の厚い肉どりに鎌倉彫刻らしい特色はみとめられながら、みひらきをおさえて典雅な両眼、衣文のきわめて意匠的にととのえられた彫り口などはむしろ平安王朝の風を承けた感がつよい。本尊の再興に当って、当然のことながら湛慶は旧来の長寛(1163年から1164年までの期間)のみほとけを常に念頭においていたであろうし、まして千体仏中前記のように長寛草創時のものが多数火災をまぬがれての再興のこととなれば、その配慮は当然のこととおもわれる。その故もあって、この像には、祖父康慶の一見粗豪にみえるほどの力強さ、それを消化して鎌倉彫刻の造型の基を示した父運慶の創意はすでにみられず、まさに完成、円熟した鎌倉彫刻の特色と作技とがよく示されている。作者はこの像の完成ののち二年余でこの世を去る。時代としても、作者自身としてもまさしく円熟の境地にあったわけである。ただ、湛慶の再興像も、一方において旧像の作風を尊重しながらも、けつしてそれにとどまるものではない。

一例をあげるなら、その光背においては、このころ通行の飛天光を用いず、複雑な形を示す雲焔(うんえん・燃えるような雲)と唐草を透彫りとし、これに配する多数の諸尊や比丘(びく・所定の戒を受けて仏門に入った男子修行者)の形制にはまったく時代の創意と工夫を示しているし、またその光脚(はだし)には軽妙な藻文を刻み、ここには藤原王朝の旧来の型はみとめられない。

台座にしても、その大方の形制(形状と構造)は藤未鎌初の通途のかたちを採用しながら、その蓮弁は鎌倉時代に入っていわば復活した魚鱗の葺(ふ)き方により、しかも古式にこれらを鉄足によって蓮肉に挿す挿し蓮弁としている。長寛の本尊像に付属の蓮華座は、現存する千体仏中の長寛像にみられるよう虹、蓮弁のあいだを開いた吹寄せの葺き方をしていたであろう。

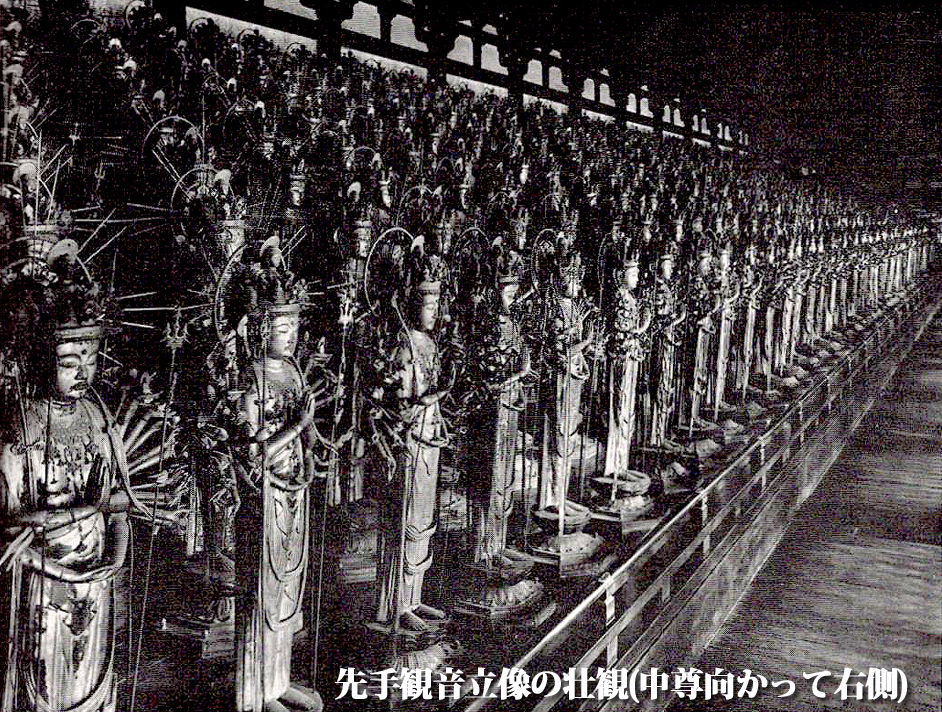

▶千体千手観音像

すでに記したように、建長の火災のさいも、当初の千体仏中一二四軀はさいわいに災をのがれて今日に伝存する。長寛の御堂に、はたしてこれらの千体仏がどのように安置されていたかは明らかでないが、現状はこれらの一二四躯と、建長再興ののこりの八七六軀とが一体となつて、本尊の左石にそれぞれ十段、各段五十軀を整然と配する。それぞれが通形の四十二膏像であり、仰蓮、反花と枢からなる台座に立ち、背後の頭光から七万に射光を出す。これらの多菅像が古色を帯びた金色にかがやきながら列立する壮観は、まさしく他に求めえぬもので、これが鳥羽法皇御願の得長寿院のばあいのよぅに聖観音の千体仏であつたらこれほどのはなやかさは期待できまい。ここにみる堂内諸尊の渾然たるハーモニー、その華麗さと整斉の趣をかねそなえた効果は、まさしくらん熟した王朝の美を具現したものといえよう。

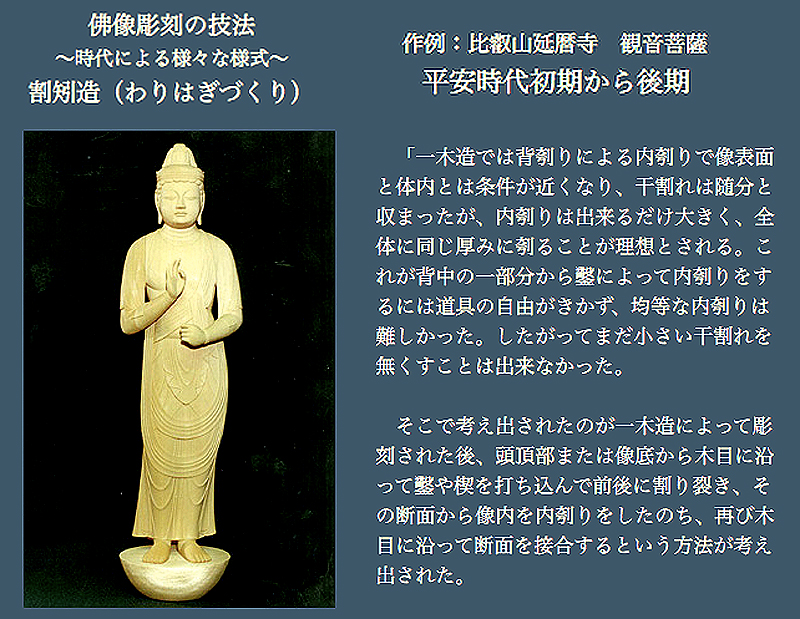

これらのうち、長寛の像と鑑せられる124軀の中には、残念なことに銘記を伴なうものが発見されていない。したがってそれらの作者については知りえないが、ただ本尊像の像内銘文に、大仏師法印湛慶生年82と記したあとに康助((こうじょ、生没年不詳は、平安時代後期の仏師。頼助の子とされる)四代御寺大仏師也の墨書がある。これからみると、当初の長寛の本尊像が御寺すなわち蓮華王院の大仏師であった康助(こうじょ・仏師定朝より数えて四代目)の手になるものであつたかと推察されるが、しかりとするなら、これら124軀の千手観音立像は康助工房の仏師たちを主体として、これに当時の他の仏所の仏工があまねく参加して造立に至ったものであつたろう。まさしく形制も整い、面貌はまろやか、おだやかであり、両眼を彫り出し(建長再興時の千体仏も大方彫眼であるが、内五軀のみ玉眼を入れるものがある)、その構造も頭、体部とも軀幹の部分は各四材矧(は)ぎで入念に内刳(く)りし、頭部を割り矧ぎとする手法も平安末通途のものである。

(※出展 http://www.heian-bussho.com/how.html)

脇手は最前列に七臂、うしろの二列を各六臂とし、通常の六、七、六臂(ひじ)の構成にかえて、正面をにぎやかに飾っている。なおこれらの長寛の千体仏も火災搬出のさいに当然かなりの損傷があつたものとみえ、なかに文永三年の修理銘をのこすものもあるが、さいわいに形制の大方はかわっていない。これらの124軀も、仔細にみると相好のまるやかなもの、やや細身のものと異同があり、また衣文においても裳の折返しのかたちや彫り口などにかなりのちがいがあつて、あきらかに多数の工人の手になることをうなずかせる。

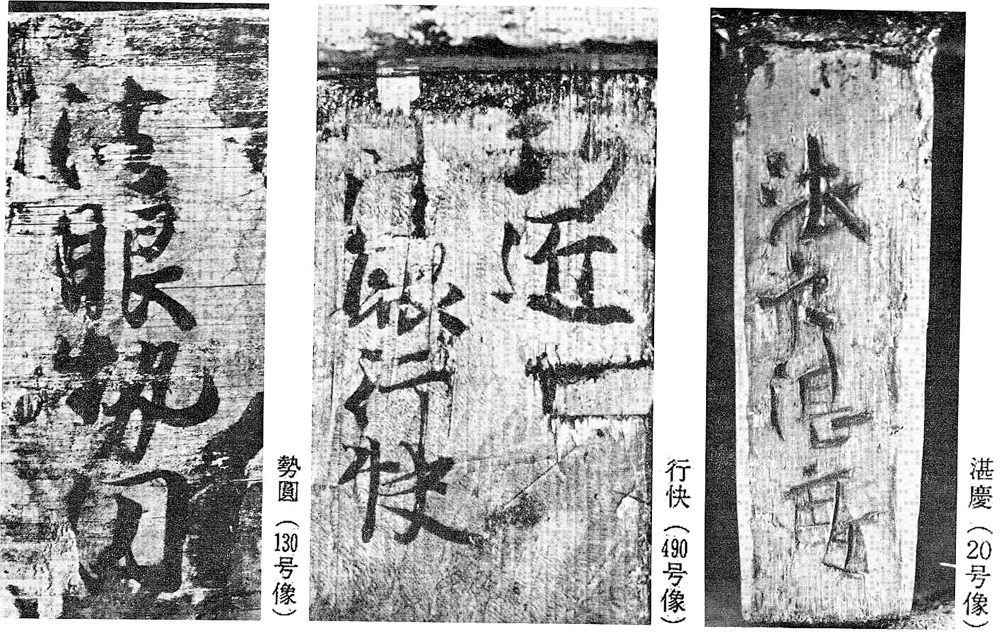

建長再興のおりの千体仏は、その足柄に担当した仏師の名をあるいは刻み、あるいは記したものがすくなくない。丸尾彰三郎氏の修理報告書には再興像中制作銘のあるもの約250体をあげておられる。

これらのうち当然まずあげるべきは本尊の作者湛慶の造立分であろう。湛慶の銘文はすべて足柄(あしがら・あしのかたち)にまず墨書し、これに刀を入れて刻銘としたもので、年記を伴うものはない。群中九軀を数える。概ね豊頬、像容にゆったりした澗達の風がみとめられ、それが中尊ならびに千体仏中の長寛の古像におのずから趣の通ずるのが注意される。次に本尊造立のさいの小仏師二名中のひとり、康円の銘記は足柄に記すもの六軀のほか台座に墨書のあるものもある。だいたい文永二年 (1265)の年記をともなう。面貌は引きしまり、総じて湛慶作よりも鎌倉風が色濃い。中等の小仏師二名中の他の一名すなわち法眼康清の銘は見出されない。

銘記中に見出される仏師たちのうち主なものを記すと・隆円 (22体、銘記もっとも多い)、昌円 (六体)、院継(八体)、院承 (二じ体)、院恵 (二一体)、院賀(一一体)、行快(快慶門、一体)などがあげられるが、他にも栄円、勢円、院審、院遍、院喩、院豪、院有、院海、院詐、院玄、春慶、明俊、覚書などの銘記が見出される。これらの仏師名からも知られるように、この千体仏の再興にさいしては、慶派(湛慶、康円、行快など)の仏師のほか、円派、院派の仏師たちもあまねく参画して造像に奉仕したものであり、まさに当時の世をあげての再興のことであつたといえよう。おもしろいのは、群中の一姫に運慶の名を記すものがあり、像は様式からみて再興像中の一に属するのでこれは偽銘と鑑せられる。この三十三間堂再興のとき、運慶はすでにこの世になかった。

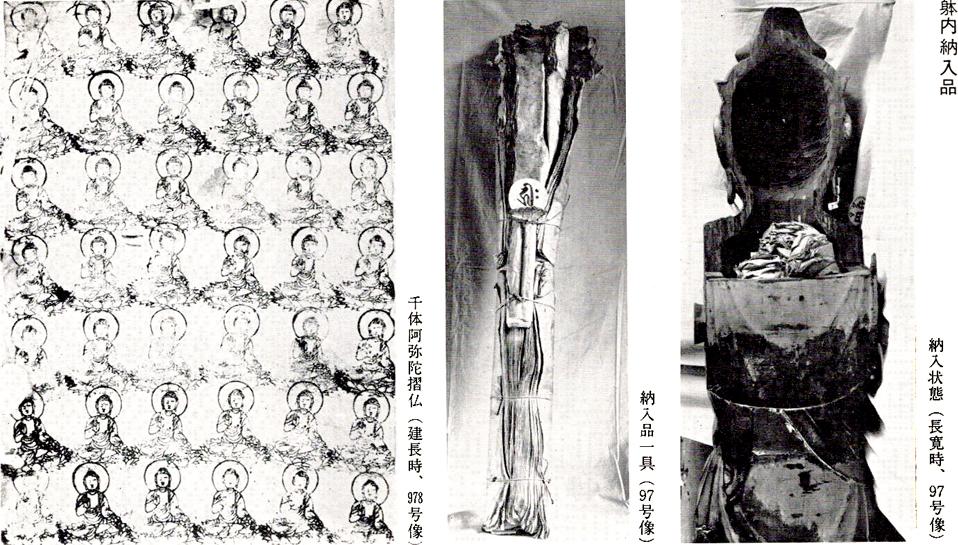

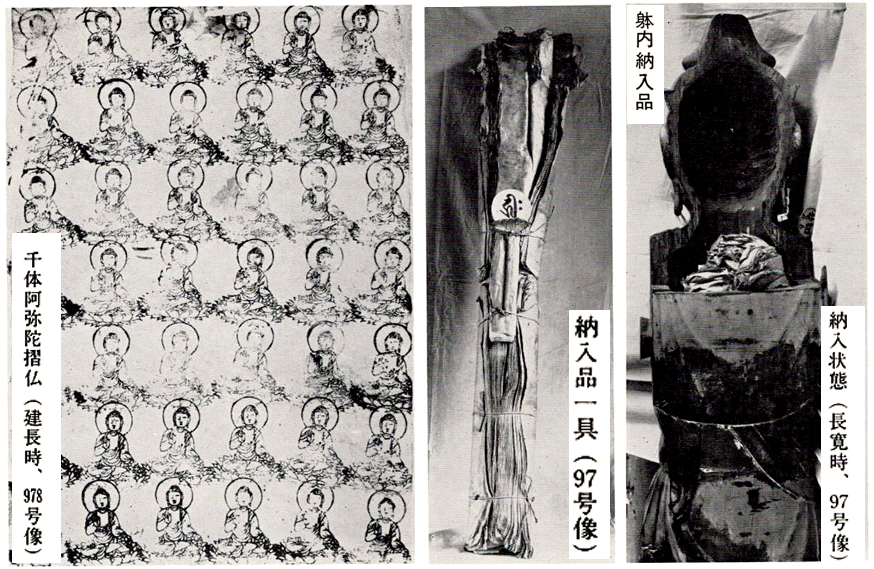

これらの銘記のほか、千体仏の像内から発見された納入品もまた特に注目すべきであろう。おそらく千体の各像には、摺本の千手千眼陀羅尼経と、おなじように摺仏の千手観音、廿八部衆像があり、これらを紐でくくつてその各々に木製の月輪をつけたもので、これらの外にも他の摺仏や書写経文、毛髪などが発見されたものもある。特に千手観音の摺仏は数多い像内納入の摺仏中でも出色のものの一である。当然長寛時のものと、建長−文永の再興時の分とがあるが、ともに版に教程があり、それぞれにやや図様の異同があるが、すべて千手観音立像を中央に大きくあらわし、それに二十八部衆と風雷神とを随侍させ、草創のさいの三十三間堂の諸尊を一図に集約したものであつて、長寛分と再興分とそれぞれ自らの時代の差を感じさせるあたりはおもしろい。

▶風・雷神、二十八部衆像 三〇軀

二十八部衆とは、千手観音の眷属(けんぞく・一族。親族)として経にあげられているもので、そのなかには一般になじみのない名や形相がすくなくない。いわゆる天部の群像であり、四天王のような通形の天部像のほかに、那羅延堅固(ならえんけんご)、密遮金剛(みっしゃこんごう)とよばれる上半身をあらわにする二王像、その他甲冑をまとう神将形のもの、その中には散指大将(さんしたいしよう)のように厚皮がその面部をめぐる異形のものなどもある。三面三眼の阿修羅王も中に含まれる。

風神、雷神は裳をつける裸形で、風神は手が四指、足は二指、雷神は手が三指、足が二指の異形のすがたで、雷神は背に太鼓を負って手にばちをとり、風神は大きな風袋を背負う。世にはこれらの風・雷神を二十八部衆のなかに数える例もあるが、三十三間堂のばあいは、二十八部衆二八軀のほかに風・雷神が別に造立されている。

これら30軀の眷属には、残念ながら何の銘記も発見されないので、その造立のときと作者については詳らかにしえない。長寛の千体仏の像内から発見された摺仏(すりぼとけ・仏,菩薩,天部などの尊像を木版に彫り,墨,朱などをつけ,紙を当てて,上からこすって印刷したもの)に、中尊にしたがう二十八部衆が描かれているのをみれば、長寛のころにも二十八部衆が堂内になかったとはいいきれないが、現存する30軀の眷属は純然たる鎌倉様式のもので、長寛のころの遺品はない。

ただ、建長火災のおりのことを記した当時の古記に、前記のように千体仏の一部とともに二十八部衆を火中からとり出した旨が記され、事実千体仏中のすくなくとも一二四体は長寛時のものなのだから、二十八部衆救出のことも否定できない。

それ故これらの眷属の群像は、建長元年よりも古く造立されたものと考えるのが妥当であろう。しかし、これらを、鎌倉初頭の天部像の作例と比較すると、すべてにそつのない軽妙な作技には、あきらかに鎌倉様式の完熟したころの作風が示されているので、あまりその制作を鎌倉の早いころに求めるのは妥当ではあるまい。

これらの二十八部衆ならびに風・雷神の諸像はいずれもほぼ等身で、寄木造に玉眼を入れ、多く古色にくろずんではいるが、仔細にみると入念でこまかいいかにも鎌倉風の特色の顧著な彩色文様がほどこされ、その中に散見する切金文様もつたないものではない。また群中二軀の天部の冑や、婆薮仙の頭にいただく頭巾などを像とは別につくつてかぶせる工夫などは、写実味を尊ぶ鎌倉彫刻らしい特色を示すもので、注目して宜しかろう。この婆薮仙像の表情、生色のあふれた両眼や、その声音がきこえるかに感ぜられる開いた唇、それに対応するかにみえるきびしい摩和羅女の合掌する姿、そして興福寺の天・竜灯鬼に似て異形の姿態の筋骨のたくましさを巧みに捕えた風・雷神の造形、さらには囁をわずかにひらいて笛を吹く迦楼羅王の緊張したまなざし、これらは、いずれも約束ごとにしばられた通途の仏・菩薩のばあいとは趣を異にして、作者自身がみずからの創意工夫にまかせていわばたのしみ制作している境地を示すものである。

鎌倉時代の自在な彫技がこれを可能にし、しかもあまりに細技を弄さず作風におのずから自制のはたらいているあたりに、時代のよさがまた示されている。

群中の像容の変化の妙にはまことにみるべきものがあり、一撃像の相とぅごきを変化せしめながら、しかもその間の調和を失わず、渾然一体の群像構成を示すあたりも、みごとというほかはない。そして、警抜さのなかにも写実をもって一貫する作風には、やはり世にいう運慶様の、円熟してしかもまだ崩れをみせぬさまが見受けられ、鎌倉彫刻はここに好個の題材を得て、よくその面目を伝ええたものということができる。

▶三十三間堂諸像の修理

蓮華王院諸尊の修理の歴史は長い。すでに建長元年の火災に先行して、地震その他の事由による被害のための修理のことが二、三古記にみえるが、最大の修理は、いうまでもなく建長被災後の大修覆であつた。

岡屋関白記(ときの摂政近衛兼経の日記)には、この年の三月廿三日午刻に、姉小路室町あた2より出火、大風にあおられて、飛火により蓮華王院の塔に火がつき、御堂以下この日のうちに悉く焼亡したさまを伝えている。m代要記によると、このさい中尊の御首と左手、千体仏中の一五六体と二十八部衆はとり出されたというが、中等の遺品は今日伝世せず、また千体仏中今日長寛造立のさいのものと鑑せられるのは三四体にとどまることはすでに述べた。蓮華王院再興のことは、炎1ののち直ちにはじまり、千体仏についてもおおむね文永のころにほぼ旧容に復したこともすでにふれた。この大修理は、湛慶を首とする当時の仏師たちがあまねく参加して成就しえたもので、その規模はほとんど長寛のころの本堂創建のときに匹敵したと申してよいであろう。その成果が、鎌倉彫刻円熟期のたくみのさえを示すものであることも、再記に値する。

その後も、堂内諸仏の修理のことは、古記ないし現存諸像に記された銘記などにより知ることができる。すなわち、室町時代には、建長文永の修覆後一世紀半を過ぎて、今日中尊の像内銘文にも明らかなように本尊、千体仏ならびに二十八部衆の修覆と補彩のことが永享六年から九年(1433~36)にかけておこなわれたし、また堂の屋根瓦中にも永享五年の記のあるものもあり、堂、仏ともに再興のことがあった。その後天文、慶長、慶安とそ れぞれに再興修覆がおこなわれたが、慶安の修理は将軍家光が大檀那となり、同三年(1650)から翌四年にかけて中尊、千体仏ともに手が加えられたようである。

昭和の修理は、この慶安の修寝から約二世紀半を経過した明治40年にまず二十八部衆、ついで昭和67年にかけて本尊千手観音像の修理が施工された。これらもなみなみならぬ事業であつたが、一方千体仏の修理は、それに先行すべき指定調査そのものがきわめて時日と人手を要するものであったのはいうまでもあるまい。当時の妙法院ならびに文部省当局者の熱意によって、千体仏の実査が完了して(当時の)国宝指定がおこなわれたのが昭和十年、その指定名称に、「足柄台座等ニ建長、弘長、文永等ノ年記並二湛慶、康円、隆円、院恵、院賀、院永、昌円、栄円、院豪、勢円、院詐、院海、院有」院玄、院遍等ノ銘記アリ」のト書がある。簡単な記述ではあるが、このぅらには最大の時日をかけて一千一軀それぞれの仏、光、座の精査をおこなった当局者の労苦と研究とが秘められている。

これらの千体仏の修理は、形状の複雑な千手観音1001体の等身像が対象であるだけに、容易なことではない。本体の矧ぎ目の緩みはもとより、脇手、持物、光背、台座のすべてにわたってかなりの損傷がみとめられた。過去におこなわれた数多い指定物件の修理事業のなかでも、これほどの人と時日を要するものは他に求められない。修理は奈良美術院の主幹新納思之介氏を施工の責任者として昭和三年三月から三十三間堂の北隅において工を起し、間もなく堂の北西脇に新設された修理所に移り、昭和三左末にめでたく竣工するまでこの些埋所が工事の本拠となった。修理の内容は、軀幹部の矧目はほどくことがすくなかったが、肩や脇手の矧目(はぎめ・継ぎ目)は多くほどいて接着し直し、また頭上の仏、菩薩面の植付け、その他光背、台座の組みなおし、漆箔の浮上りの修理など、工事は地味にして然も多岐にわたり、加えてこれらの千体仏が堂の本尊であるため、目立つ欠失部は補われた。すでに述べたよぅに、竣工は昭和三一年未である。これは戦中ならびに戦争直後の、文化事業がしばしば等閑視(とうかんし・ないがしろ)された時代にも、この三十三間堂千体仏の修理が続行されたことを意味する。事実今日指定物件の修理を担当し、その施工ぶりと後継者の養成にみるべき業績をあげている美術院の修理技術者たちは、その今日の指導者クラスのすべてが戦中、戦後の困難な時期に、まったくこれら千体仏の修理によって命脈を保ったということであって、この大きな継続事業を維持した当時の妙法院ならびに文部省の当局者の見識と努力に、今日あらためて敬意をささげるべきであろう。

(倉田文作)

■参考記事

▶1001体の観音さま、45年の修理終了 三十三間堂 久保智祥 2017年12月22日11時18分(朝日新聞)

修理が終わり本堂に安置される千体千手観音立像=22日午前、京都市東山区の三十三間堂、筋野健太撮影

像-(-Statues-of-Mawaranyo-)-国宝・.jpg)