▶︎二 飛躍の舞台ヘ・・・東大寺再興

快慶が運慶と肩を並べて飛躍の舞台を得る画期は、やはり東大寺再興造像にあったといってよい。そして、快慶の抜擢は阿弥陀信仰でもかたく結ばれていた大勧進重源の引き立てによるものとみなされることが多い。快慶と重源の深い交流を認めつつ、ここでは快慶の起用に後白河院の意向があった可能性についても考えてみたい。

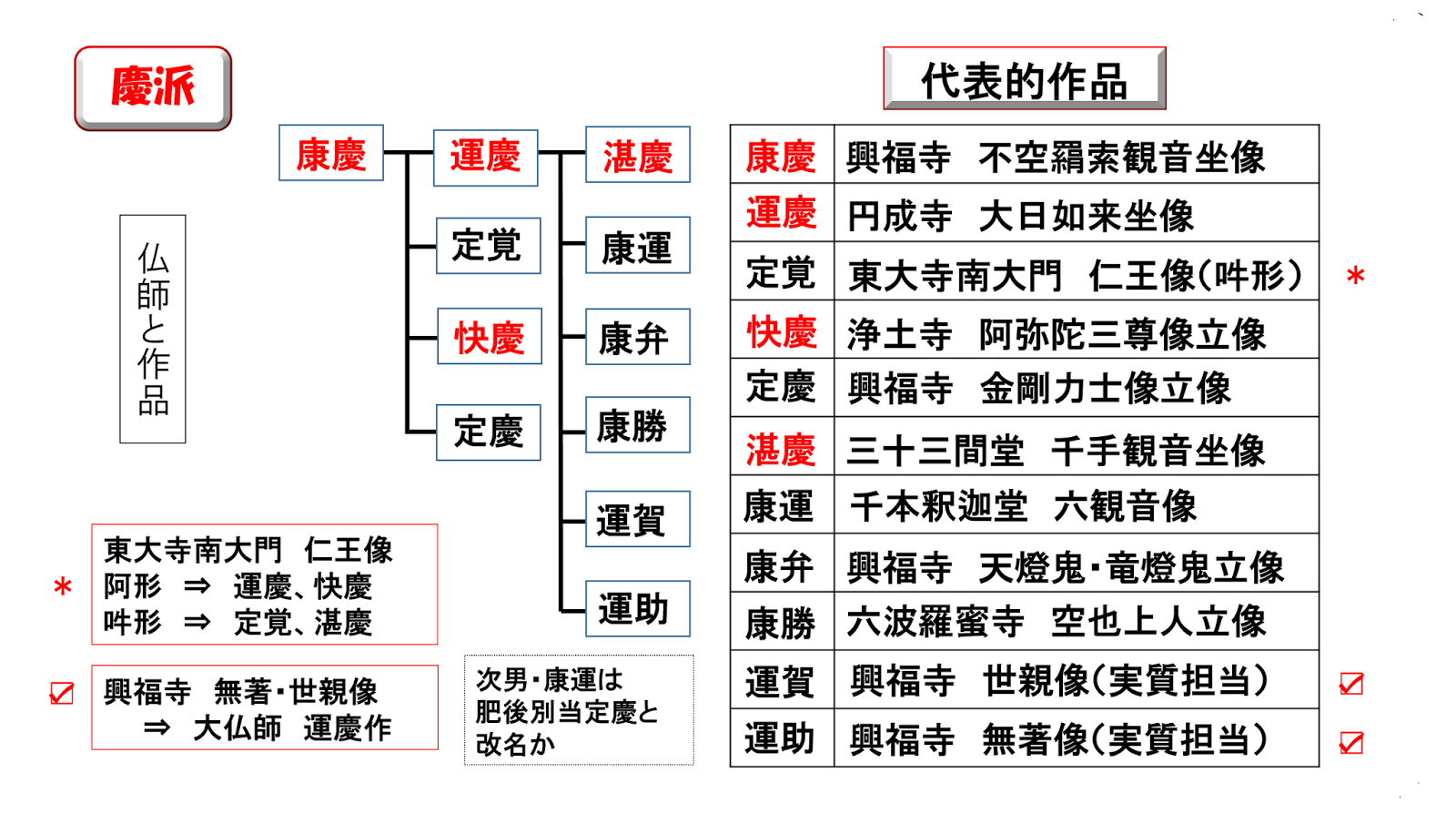

後白河院国忌(こき)御法事として建久四年(1193)三月九日に供養された蓮華王院内の一堂には、院尊(いんそん)作の新造丈六阿弥陀尊像とともに、康慶が院の在世中に造立した丈六不動明王二童子像も安置されるなど、このとき康慶は院の造像を手がける仏師の地位を得ていた(『皇代暦』こうだいれき)。こうした事績をふまえて、康彦の東大寺大仏殿院造像への起用が後白河院の生前に決まっていたことが示唆されている。そもそも東大寺再興が仏法の、主催者たらんとする後白河院の強力な主導のもとに進められたことを思えば、ありうることだろう。康慶同様にはやくから院の造仏を担ったとみられる快慶の東大寺再興造像への起用も、重源の引き立てのみならず院の意向に沿うものだった可能性がある。

ともあれ、再興造像の一翼(いちよく)を担った快慶は、建久五年十二月二十六日に定覚(じょうかく・生没年不詳)とつくりはじめた二丈三尺の中門二天像を皮切りに、同七年六月十八日には六丈の大仏殿両脇侍のうち観音菩薩像をふたたび定覚とつくりはじめ、八月一一十七日に完成させた(虚空蔵菩薩像は康慶と運慶が担当)。両脇侍完成と同時に取りかかった、各四丈の四天王像では、広目天を担当し(持国天・増長天は康慶と運慶、多聞天は定覚が担当)、十二月十日に完成させるなど、康慶主宰の一連の造仏においてまさに大小早輪の活躍をみせた。このうち、六丈や四丈にも及ぶ巨像六躯をわずか半年で仕上げたことについて、『東大寺続要録』造仏篇は「速疾の造立、奇特と謂うべし」と評している。これほどの巨像をまたたく間につくりあげたことは、当時の人びとにおどろきと深い感銘を与えたに違いない。手のそろった仏師を多数擁した康慶工房の充実ぶりがうかがえる。

建久六年三月二十二日の大仏殿供養の際には、勧賞(けんじょう・功労を賞して官位や物品・土地などを授けること)で運慶が康慶の賞を譲られて法眼(ほうげん・菩薩 (ぼさつ) のもつ、衆生を済度するための諸事象の真相を知るという眼)に叙(じょ・爵位・勲等などを授けられる)された。そして、同じく運慶三男の康弁(こうべん・長男・湛慶・1173~1256〕の「誤りか)が法橋(ほうきょう・ 僧位の第三で,法印・法眼(ほうげん)に次ぐ)に叙されているが、これは中門二天像を造立した快慶の賞が譲られたものという(『東大寺縁起絵詞(えんぎえことば・下図)。快慶は、無位にもかかわらず運慶子息に賞を譲ったとすれば、傍系だったこともあってか康慶・運慶父子とのあいだにやや微妙な関係があったかと想像される。

明月記(めいげつき)建久七年六月十三日条によれば、重源は大仏殿四天王像の造立に先立ち、「本様(ほんよう)」すなわち十分の一の大きさにあたる四尽の雛形を制作し、これを九条御堂において後鳥羽天皇(1180~1239)に共覧したという。鎌倉再興期の大仏殿院の巨像群は、永禄十年(1567)の松永久秀(1510~77)による兵火で惜しくも失われたが、本様とされた四尺の四天王像との関連でかねてより注目されているのが、和歌山・金剛峯寺四天王立像である(四躯のうちの広目天と多聞天)。

重源が造営した高野新別所(専修往生院・せんじゅうおうじょういん)に関わる遺品とみられる本四天王像は、広目大の左足枘(ほぞ)に「巧匠快慶/アン・阿弥陀仏」の陰刻銘があり、快慶無位時代の作とわかる。

また、同像の納入文書にみえる「建」「⬜︎年六月/⬜︎天奉籠⬜︎の文言から、建久年間(1190~99)または建仁年間(1201~04)の制作と考えられ、東大寺大仏殿四天王像を典拠とした、いわゆる大仏殿様四天王像の現存最古の遺品であり、制作時期も大仏殿像に近接するとみられてきた。

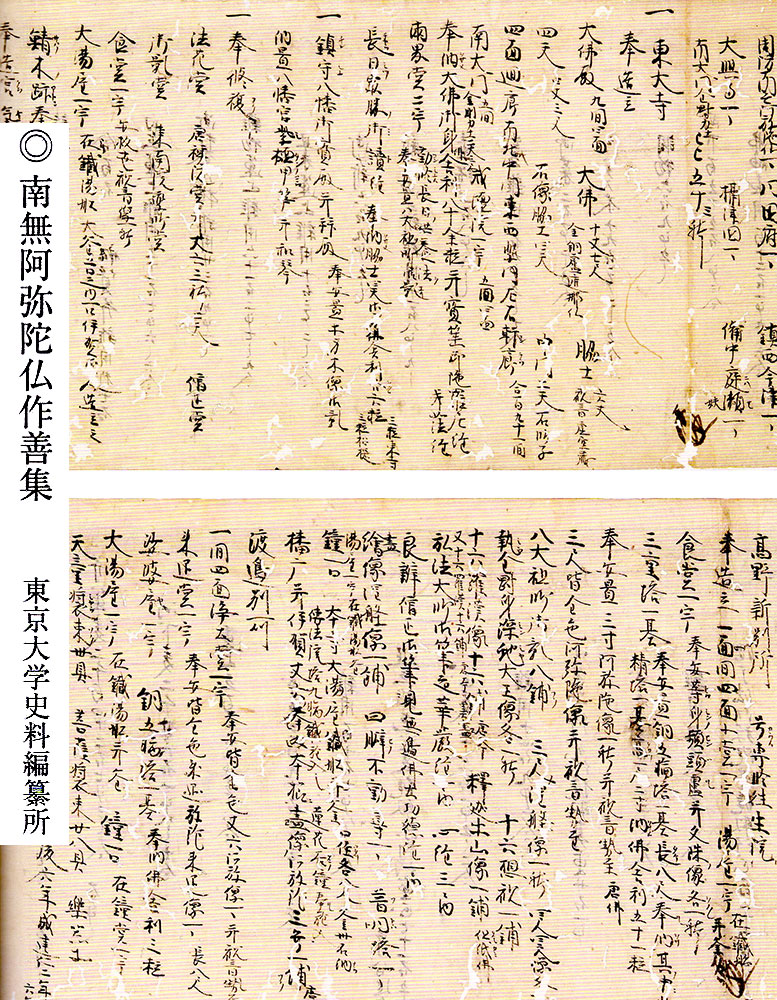

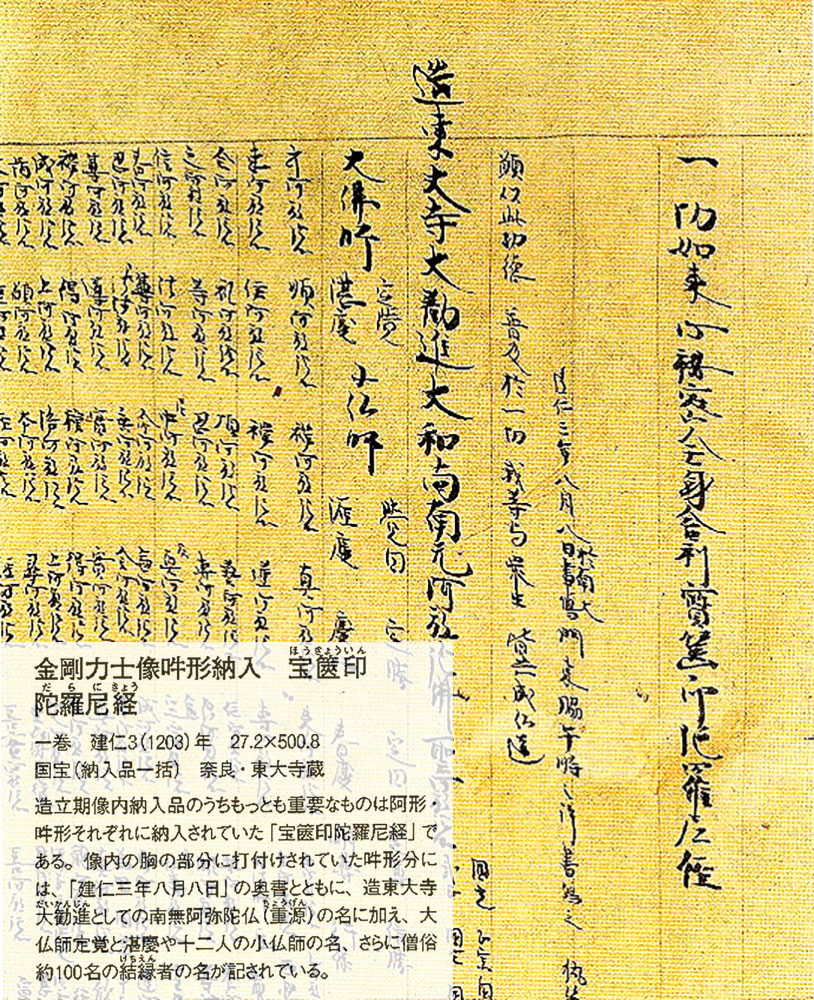

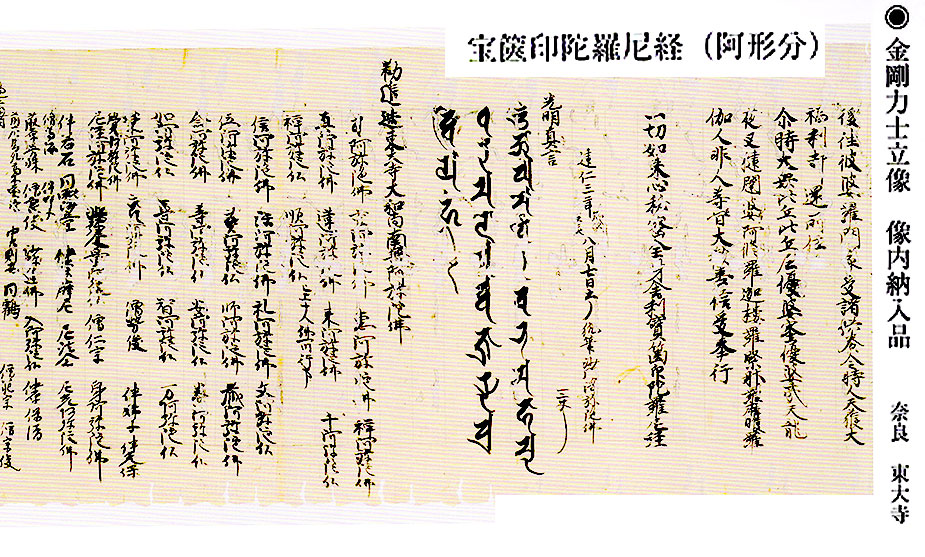

一方、本四天王像と一具のものとして伝来した執金剛神立像及び深沙大将立像については、重源が晩年の建仁三年にみずからの事績をまとめた「南無阿弥陀仏作善集」37 高野新別所の項に「四尺四天像各一体 執金剛身探蛇大将像各一体」とあるうちの後者にあたるとはかならずしもみなされていなかった。しかし、近年の調査に及び保存修理に際して執金剛神像の像内頸部(けいぶ・首)に「ア・阿弥陀仏」の墨書が発見されたことで当初像と判明した。また、像内より見出された複数の宝篋印陀羅尼(ほうきょういんだらに)の奥書に建久八年三月二十九日の日付と東大寺別所で書写された旨がしるされていたことなどから、像本体についても「南無阿弥陀仏」すなわち重源の勧進による東大寺内の仏所での制作と推定されるに至った。

二像のうち執金剛神像は、玄証本の白描執金剛神像(東京・大束急記念文庫蔵)上図を忠実に立体化したもので、探沙大将像についても像容の一致する玄証本の白描探沙大将像(個人蔵)の存在が知られている。玄証(1146~1222)が二像の伝来した高野山の月上院を拠点に活躍したことにくわえ、造立時期も玄証の活動期と重なることから、二像と玄証本とのより直接的な関係も考えうる。

※玄証(げんしょう、久安2年(1146年)- 元久元年(1204年)?)は、平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての真言宗の僧。号は閑観房。没年については1204年〈元久元年)とされるが、1206年〈建永元年〉ごろまで生きていたようである。

先に触れたとおり、快慶は東大寺人仏殿四大王像のうち広目天を担当したが、金剛峯寺(こんごうぶじ)四天王像でも広目大に快慶の銘記が残されており、本棟と同じ十分の一の大きさであることもふくめ、大仏殿像との密接な関係が想定される。このたび、一具をなす執金剛神像から大仏殿四天王像が完成した建久七年十二月の直後の日付が確認されたことにより、建久七年六月に供覧された大仏殿四天王像の雛形そのものである可能性は、さらに高まったといえるだろう。

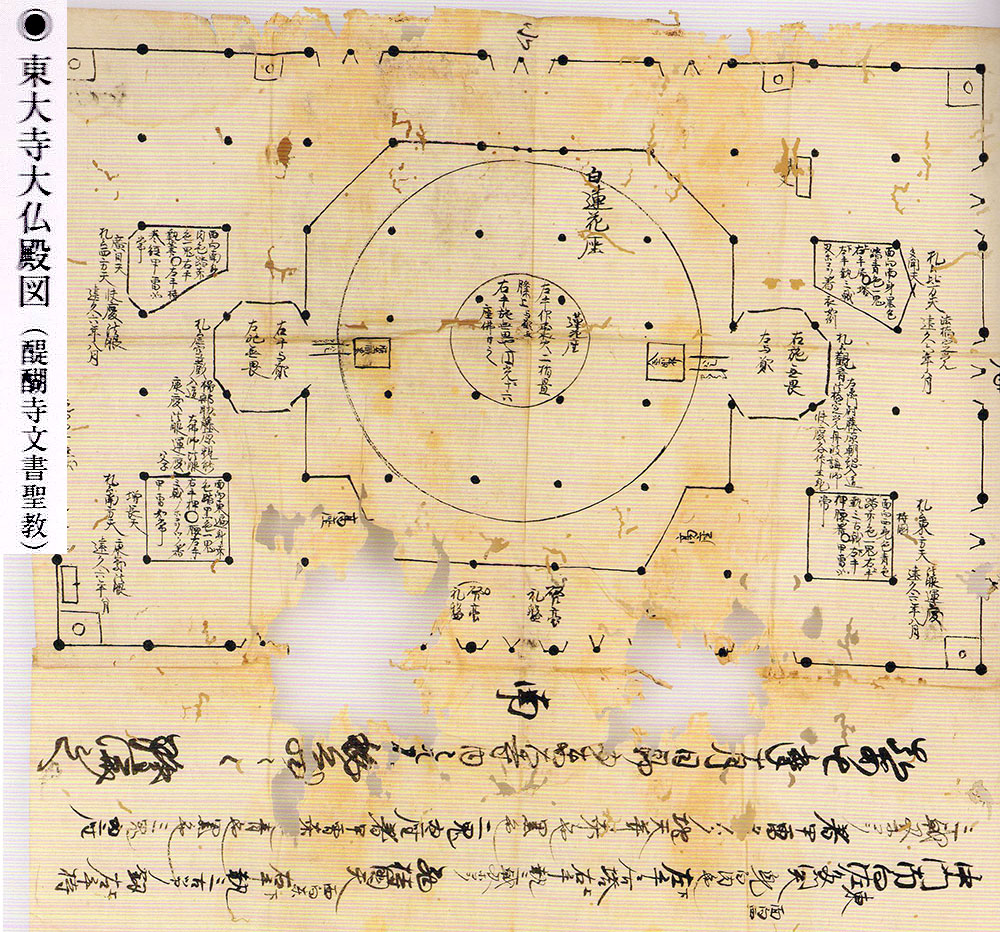

なお、東大寺大仏殿四天王像は、醍醐寺文書聖教(せいぎょう)のうち弘安七年(1284)の東大寺大仏殿図(下図)の注記から、持国夫と増長夫がたがいに向き合うように安置されたと考えられる。

金剛峯寺像をはじめとした大仏殿様四天王像の多くは、いま持国夫と増長天とが大仏殿図とは逆の尊名で伝わるが、これは重源が導入した中国の寺院に多い前二像を内向きに配する安置法がわが国にはなじまず、各寺院で後世に持国天と増長天を入れ替え、正面向きに安置したことによるものとみられている[岩田2008]。

重源は東大寺再興と並行して、各地に信仰及び勧進活動の拠点となる別所の建立を進めたが、その道仏を一手に引き受けたのもまた快慶だった。阿弥陀信仰でかたく結ばれた快慶と重源の親しい間柄がうかがわれよう。

別所に関わる造仏としては、第一に播磨別所の由緒を受け継ぐ兵庫・浄土寺浄土堂の本尊阿弥陀如来及び両脇侍像(下映像)を挙げなければならない。丈六の中尊に各一丈の両脇侍が随侍する浄土寺像は、『浄土寺縁起」(神戸大学附属図書館蔵)別に作者を「懐慶」すなわち快慶としるす。建久八年の供養と伝え、中尊像内には建久六年四月十五目の日付が確認されており、別所本尊の偉容をそのままに伝える唯一の遺品として貴重である。

浄土寺には、快慶一門による裸形(らぎょう)の阿弥陀如来立像19と菩薩面20二十五面も残されており、正治二年(1200)に重源が始修したという迎講(むかえこう)の盛況ぶりを伝えている。

重源は建仁二年(1202)ごろ、伊賀別所にも播磨別所と同様に阿弥陀三尊を安置したことが知られるが、三尊そろって丈六につくり、またこれら巨像の重量を考慮してか台座を石製とするなど、浄土寺像からの新たな工夫が試みられたようだ。

これらのうち、中尊の頭部(体部以下は江戸時代の補作・上図と三尊を載せた台石及びその下の石垣が三重・新大仏寺に現存するほか、中尊のものとみられる左手首先(アメリカ∵ハーバード大学美術館蔵)と脇侍の右耳をふくむ頭部断片(個人蔵)の存在も報告されている[山本2002『MUSEUM」「岩田2004」。

「作善集」よれば、播磨・伊賀両別所の阿弥陀三尊像は、高野新別所に納められた「唐筆」の画像すなわち中国将来の画像をもとに制作されたという。持物等に若干の相違はあるものの、南宋・淳熙十年(1183)の京都・知恩院阿弥陀浄土図が「唐筆」画像の姿を具体的に想像する手がかりとなるだろう。

一方で、浄土寺像のやや四角張った面部の輪郭や、額から鼻先までのラインが直線的となる顔立ち〔上図左〕には、宋の彫刻らしさが意識されていること、『作善集』に重源将来の「唐仏」すなわち宋仏像の存在がしるされることなどから、浄土寺像の造立に際しては画像とともに南宋彫刻も参照したとの推測がある[奥2010]。この指摘をふまえて両脇侍像の頭髪(上図右)に注目してみると、髻(もとどり・髪を頭の上で束ねたところ)は疎彫(まばらぼ)り、天冠台(てんかんだい)上の地髪は平彫り、天冠ム下の耳前の地髪は毛筋(けすじ)彫りというように表現を使い分けている点に特色があり、数ある快慶の菩薩形像のなかでも浄土寺像にのみ認められる。じつは、これについても泉涌寺観音菩薩像(楊貴妃観音)や神奈川・清雲寺観音菩薩像などの南宋彫刻にみられる特徴的な表現であり、浄土寺像の制作に宋の彫刻が参照されたとの推定を補強するものといえるだろう。

なお、兵庫‥小谷(こだに)阿弥陀堂に伝わる阿弥陀如来像は、無銘記ながら快慶無位時代の作風に通じ、とりわけその顔立ちは大阪・八葉蓮華寺(はようれんげじ)阿弥陀如来立像61と近似することが知られている [神戸2003、寺島2015]。小谷阿弥陀堂が位置する加西市北条町は、小野市の浄土寺から程遠からぬ距離であり、播磨別所における快慶の活動との関連が想起される。

さて、一連の東大寺再興造像の掉尾(とうび・物事が、

阿形金剛杵には、重源の法名とともに 「大仏師法眼運慶」と「アン・阿弥陀仏」の名が、吽形(うんぎょう)の納入経には定覚と湛慶の名がそれぞれしるされていた。作者の問題について、これらを素直に二像の担当仏師名とみれば、阿形を運慶と快慶が、吽形を定覚と湛慶が担当したことになる。

しかし、阿形の限られた空間内に整然と立つ姿や、細部にまで神経のゆきとどいた作風には、快慶の造形的特色が端的にしめされる。これに対し、吽形の限られた空間と桔抗するかのようなダイナミックな動勢と、筋肉や衣文を大胆に刻み出して立体感を強調する作風は、まぎれもなく運慶独自のものである。このような作風を勘案してそう解釈すれば、運慶は惣(そう)大仏師として造像全体を統括し、阿形の制作は快慶にある程度ゆだね、定覚と湛慶が担当した吽形の制作を指導したと想像できるだろう。ただし、阿形金剛杵の銘文が阿畔両像にかかる正式な造像銘で、運慶と快慶の名を二像の惣大仏師としてしるしたとすれば、阿形は中門二大像でも合作経験のある快慶と定覚が、吽形は運慶と湛慶の父子が担当したと考えるほうが、より合理的かつ現実的であるとの指摘もなされている[鈴木2012]。

ともあれ二像には、大仏殿四天王像と同様に雛形が存在したと想定するのが自然で、それを忠実に拡大することでしか、これほど巨大な像の造立はおそらくなしえない。阿形の雛形は快慶、吽形のそれは残る三者のいずれかが制作したのだろう。運慶と快慶の合作である点に注目すれば、二像も康慶が主宰した東大寺大仏殿院諸像の延長上にあるとみなすこともできる。康慶の構想が没後に嫡子運慶へと受け継がれ、図様や作風に反映された可能性も考慮すべきだろう。

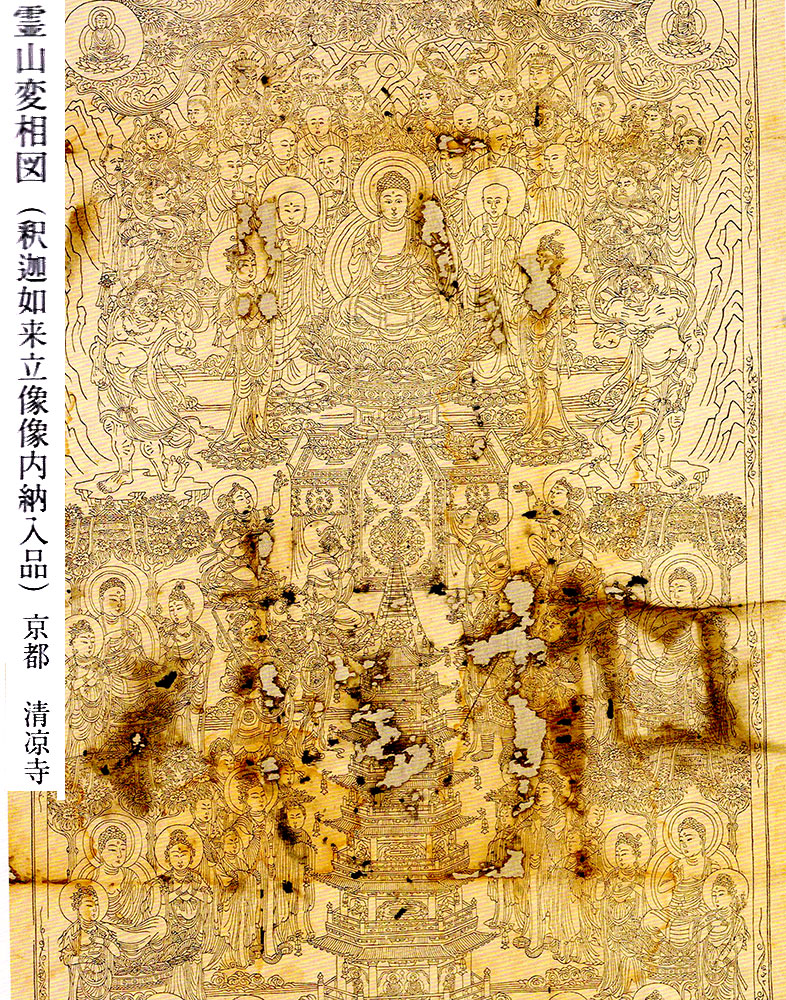

通例とは左右逆の阿吽の配置をはじめ、手足の構えや印相、金剛杵の形状や持ち方にいたるまで、中国・北宋の雍煕二年(ようき・985)制作の清涼寺釈迦如来立像〔上図左〕に納入されていた霊山変相図〔上図右〕中の金剛力士に一致する。制作にあたり同種の末代図像を手本としたことは確実であり、二像がたがいに向き合う安置法もふくめ、それらは重源の意に適う「宋風」実現のための選択であったに違いない。

金剛力士像は建仁二年十月二日に開眼(かいげん)が行われ、十一月三十日に後鳥羽院の御幸のいわゆる東大寺総供養が行われた。この折の勧賞で運慶は法印の極位に昇り、快慶はようやく法橋の位を得た。これにより、醍醐寺弥勤菩薩坐像(下図左)以来用いていた「巧匠(アン)卑阿弥陀仏」の署名をやめ、代わりに「巧匠法橋快慶」と名乗るようになった。

東大寺総供養に関連して、安倍文殊院文殊菩薩騎獅像(上図右)は、像内頭部に「南無阿弥陀仏」すなわち重源と「巧匠安阿弥陀仏」すなわち快慶の名とともに、建仁二年十月八日の日付があることから、重源が総供養にあわせて東大寺末寺だった崇敬寺(すうけいじ)文殊堂に安置すべく造立を企図したとする重要な指摘がある[谷口2006]。十月八日の日付につづけて「書之」としるすため、この時点で小作りをおおむね終えていたとみられるが、いずれにせよ快慶は十月二日に南大門金剛力士像を完成させたのち、ただちに文殊菩薩像の制作に取りかかったのだろう。

安倍文殊院像造立の背景には、勧進により大仏造立の大業を成し遂げた先達であり、文殊菩薩の化身ともされた行基(668~749)に対する信仰があったとみられる。重源は九条兼実(くじょうかねざね・1149~1207)に、みずからの渡宋の主たる目的が五台山巡礼にあったと語ったといい (『玉葉』寿永二年正月二十四日条)、これが実現しなかったにもかかわらず、文治元年(1185)八月の大仏供養にかかる願文では五白山で文殊菩薩の瑞光(ずいこう)を拝したと述べている (『東大寺続要録』供養篇)。

ここからは、文殊菩薩が説法をつづけていると信じられていた五台山への参詣が、東大寺再興の担い手として不可欠なものであったことが読み取れる。安倍文殊院像の造立は、重源の熱烈な文殊信仰の具現化であるのみならず、東大寺再興にあわせて生身の五台山文殊をわが国にも再現するというきわめて重要な意味をもっていたに違いない。康慶没後の再興造像を主宰した運慶でなく快慶が起用された背景には、重源の意向がつよくはたらいたものと思われるが、いずれにせよ五台山文殊という生身のほとけを再現するにふさわしい仏師とみなされたのだろうが文殊菩薩が獅子に乗る姿をはじめ、蓋襠衣(がいとうえ)に花弁形輪郭の襟飾りをめぐらす服制は、宋画写しとされる文殊菩薩画像(東京国立博物館本及びアメリカ・クリーブランド美術館本)とおおむね一致し、これと同種の宋画を手本に造立されたと考えてよい。

一方で、両手で如意を持たず、右手に剣を握る姿には、平安時代以来の密教尊としての性格が付与されている。鎌倉時代の西大寺流律宗の忍性(1217〜1303)は、出家後に亡き母の滅罪(めつざい)と追善(ついぜん)を祈るために毎月安倍寺(安倍文殊院)に参詣したといい(『性公大徳譜(しょうこうだいとくふ)、安倍文殊院像との出会いが貧民救済に生涯をかけた忍性の活動にすくなからず影響を及ぼしたことは想像に難くない。さらに、安倍文殊院像を初例とする蓋襠衣(がいとうえ)を着けて剣を持つ文殊菩薩の姿は、安倍文殊院像の縮模である京都・大智寺像(重要文化財)下図左・右や、雛獣(1201〜90)の十三回忌にあたる正安四年(1302)に完成した奈良・西大寺像(重要文化財)へと受け継がれており、南都の律宗を中心に文殊菩薩像の一規範とみなされた。

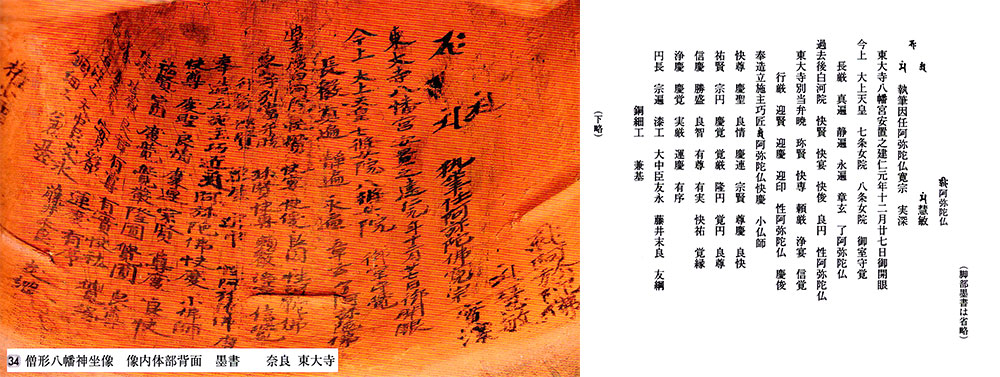

東大寺には、このほかにも快慶の精力的な活動をものがたる作品が残されている。建仁元年十二月二十七日に天皇をはじめ皇族や僧俗らが結緑し、鎮守八幡宮(現在の手向山(たむけやま)八幡宮の神体として造立した僧形(そうぎょう)八幡神坐像・(下図左)や、建仁二年から翌三年にかけて重源が珍財を投じてつくらせたという奈良・東大寺・阿弥陀如来立像(下図右)「巧匠法橋快慶」の足柄銘を有し、建永元年(1206)の重源逝去との関わりも推測される地蔵菩薩立像33など、いずれも写実的表現と形式的整理とが見事に融合した快慶様式の完成をしめす代表作である。

このうち阿弥陀如来像は、同形同大の忠実な模像(十三世紀)が静岡・MOA美術館に所蔵され、地蔵菩薩像についても南都を中心に大小の模像(奈良国立博物館像など)が知られている一しともに一典型として二疋の広まりをみせた形跡があることは、やはり何らかの特別な由緒を示唆しているのだろう。

また、東大寺地蔵菩薩像と同形の滋賀・MIHO MUSEUM所蔵の地蔵菩薩立像〔上図右〕は、近年の保存修理に際して像内約8品が見出され、このうち地蔵菩薩印仏の第七紙に建久八年正月二十日の年紀が、第四紙〔下図〕にしるされた結縁者名中に「南无阿弥陀仏」すなわち重源や、「(アン)阿陀仏」すなわち快慶とみられる人名がそれぞれ確認された。ただし、像の作風を建久八年までさかのぼらせることはできず、印仏の汚損状況などから、何らかの事情で失われた当初像の再興像としてこの像が制作され、当初像に納入されていた印仏を再納入したと推定されるに至った。

MIHO MUSEUM像は作風及び像内納入の供養札から十三世紀後半の制作とみられるが、やや四角張った面相や目尻が切れ上がる厳しい顔立ちは、快慶無位時代の作風に通ずるところがあり、像容に当初像の面影をとどめているとも考えられる[川瀬2016]。

MIHO MUSEUM像は作風及び像内納入の供養札から十三世紀後半の制作とみられるが、やや四角張った面相や目尻が切れ上がる厳しい顔立ちは、快慶無位時代の作風に通ずるところがあり、像容に当初像の面影をとどめているとも考えられる[川瀬2016]。

快慶は、東大寺再興造像において大車輪の活躍をみせたが、なかでも一山の守護神である僧形八幡神坐像の造立は格別の意義を有するものだったに違いなく、生気みなぎる相貌には東大寺再生に向けた快慶の並々ならぬ決意が感じられる。南都焼討ち後の鎮守八幡宮再興に際し、重源は神体として鳥羽離宮内の勝光明院宝蔵(しょうこうみょういんほうぞう)にあった八幡大菩薩画像を奏請(そうせい・天子に奏上して裁可を求めること)したが実現しなかったため、立腹のあまりひそかに「法体(ほったい)」を新造したという。東大寺八幡神像は、この法体にあたるとみなされることも多い。ただし、『作善集』には「鎮守八幡御宝殿井拝殿奉安置等身木像御影」とあるものの、銘記中に重源の名はなく、造立施主として「巧匠・ (アン)弥陀仏」すなわち快慶の名がしるされるなど、造立には複雑な経緯があったと想像できる。

鎮守八幡宮の神体が画像でなく彫像として再興された点については、従来自明のこととして語られる傾向がつよい。しかしながら、東大寺八幡神像の造立に際して手本とされた八幡神像は、「弘法大師御筆様(おんひつよう)」とされた権威ある画像であり、この系統の八幡神像(神護寺本35や浄光明寺本36は基本的に画像で継承されてきた歴史がある。重源もはじめ勝光明院宝蔵の八幡大菩薩画像を奏請(そうせい)したのを思い起こせば、鎮守八幡宮の神体が画像を忠実に模した彫像として造立されたことはやはり画期的だったというべきだろう。彫像であることの意味については、この像に期待された機能とも関わる問題としてあらためて聞い直さなければならないことを、ここでは指摘するにとどめたい。

像内体部背面の銘記(上図)に注目すると、筆頭に「今上」(土御門(つちみかど)天皇)・「大上天皇」(後鳥羽院)七条女院」(藤原殖子)・「八条女院」(暲子(しょうし)内親王)、「御室守覚」(守覚法親王・しゅかくほっしんのう)がそれぞれ名を連ね、次行には「長厳」「静遍」「永遠」ら仁和寺関係と分類される僧侶がつづき、さらに次行には「過去後白河院」の名もしるされる[青木1993]。天皇をはじめとした皇族が過去者もふくめてこれほどまでに名を連ねる銘記は、他に例をみない。

東大寺八幡神像制作の実質的主宰者を重源と解する見方があり、また当時東大寺別当弁暁(べんぎょう・1139〜1202)の役割を重視する見方もあるが、この銘記を率直に解せば造像の主体はやはり朝廷にあったと考えるべきだろう。聖武天皇 御願(ごがん)の由緒をもつ東大寺の再興は、その末裔である後白河院をはじめとした天皇家の責務と認識されたであろうし、東大寺の鎮守であり国家鎮護の象徴でもある八幡神像の再興もまた、天皇が担うべき造像と考えられたに違いない。南大門金剛力士像のような重源の勧進による再興という体裁をとらないのは、こうした事情によるものと推測される。そして、快慶起用の背景には、一連の東大寺再興追懐の功績や重源との密接な関係もあっただろうが、むしろはやくに後白河院の造仏を手がけた実績から、御願の造像を担うにふさわしい仏師とみなされたとも考えられる。そのことが「造立施主」という特殊な肩書を冠したこととも関連するのだろう。

東大寺八幡神像を一連の再興造像のなかでとらえたとき、東大寺内での制作と考えがちだが、天皇をはじめ多くの皇族が結線し、朝廷との十分な了解のもとで造立されたとすれば、制作地は京都だった可能性がある。建仁元年十二月開眼の東人寺八幡神像と、同年十月の銘記を有する耕三寺阿弥陀如来坐像(下図)とは造立時期が近接しておりさらに耕三寺像の像内銘を執筆した「執筆任[]□同一仏」が、東大寺八幡神像の銘記の筆者である「執筆任阿弥陀仏寛宗」と同一人とみられることもふまえれば、二像はほぼ同時期にごく近い環境で制作されたと考えることができる。

東大寺八幡神像の結線者に東大寺僧や興福寺僧とともに仁和寺僧や神護寺僧がふくまれ、信西一門も複数結嫁しているが、このうち延暦寺僧澄憲(ちょうけん・1126~1203)の名があるのは見過ごせず、このことも制作地が京都であったとの先の推定を補強するように思われる。

さて、快慶は重源を軸としながら、さまざまな高僧との交渉のなかで造仏の機会を得ていた。とりわけ、醍醐寺弥勧善薩坐像を発願した勝賢や、和歌山・遍照光院(へんじょうこういん)阿弥陀如来像(上図左)の願主とみられる明遍(みょうへん・1142~1224)、その明遍とともに東大寺僧形八幡神坐像や八葉蓮華寺阿弥陀如来立像(上図右)にとどめ、安倍文殊院文殊菩薩騎獅像を発願した慧敏(えびん)など、信西(改名・藤原通憲 → 高階通憲 → 藤原通憲 → 信西)一門とのあいだに深いつながりのあったことがわかる。

浄土寺・阿弥陀三尊立像(上図左)や東大寺阿弥陀如来立像(上図右)の供養導師を務めた貞慶もまた信西の孫だが、浄土寺像・東大寺像ともに重源・貞慶・快慶の三者が関与した造像であることが興味を引く。さらに、これに関連して注目されるのは、ほかにも快慶作像の供養導師を貞慶が行った事例が知られることである。

醍醐寺所蔵の醍醐寺文書聖教のうち「醍醐勝倶胝院(しょうぐていいん)千手堂事」によれば、真阿弥陀仏らが発願した一搩手半(いっちゃくしゅはん)千手観音像は、「仏師法眼快慶」が三十三日間でつくり、栢杜(かやのもり)九体丈六堂において「笠置解脱上人」すなわち貞慶が開眼導師として供養を行ったという。三十三日間での造立は、観音の三十三身にちなんだ如法仏であることを意味するのだろう。供養の場となつた栢杜九体丈六堂は、『作善集』にみえる「下酉酉栢杜堂一字井九体丈六」にあたるとみられる。このほか、のちに触れるように江戸時代まで石清水八幡宮の参道脇にあった八角堂の本尊にあたる京都・正法寺(しょうほうじ)阿弥陀如来坐像〔下図左・右〕も快慶造立、貞慶供養導師の一例にくわえることができる[杉崎2009]。快慶作像の供養導師を貞慶が務めることには、やはり何らかの特別な意味があったものと推測される。

『明本抄』巻第一(奈良・興福寺蔵)の裏書〔図9〕によれば、承元四年(1210)に貞慶から観心(かんしん)へ付嘱(ふしょく)された白檀釈迦如来坐像は、「快慶法眼」の作といい、年来の本尊という貞慶にとって特別な像を快慶が辛がけている。この像の所在は知られないが、観心はのちに海住山寺(かいじゅうせんじ)の住侶となり釈迦像も身辺にありつづけたとみられること、そして嘉禄元年(1225)善円作の東大寺釈迦如来像の造立(下図右)が海住山寺の住僧で貞慶孫弟子の覚澄(かくちょう)の発願により同寺で行われたことから、東大寺像は観心が所持した貞慶念持仏(ねんじぶつ)の模刻像である可能性が説かれている[杉崎2016]。従来、作風上のつながりが指摘される快慶といわゆる善派仏師との関係を考えるうえで、きわめて重要な提言といえよう。

『三輪上人行状』によれば、信貴(しぎ)山麓の総持寺(惣持寺)薬師如来像もまた貞慶の発願で、「法性寺安阿弥陀仏」すなわち快慶の作といい、「如法如説」につくられた如法仏だったことも知られる。近年、総持寺の後身である奈良・持聖院(じしょういん) に伝わる薬師三尊十二神将像 線刻石仏、通称「一針薬師笠石仏(上図左)」が快慶作の籠持寺本尊像にあたるとして再評価する見解がしめされた[山川20]。これについてはすでに異論も出されており、快慶作像は木彫像だったとみるのがやはり自然と思われるが、一方でこの石仏が貞慶と深い関わりを有することもまた確かであり、今後のさらなる議論の深まりが期待される。

このほか、明恵(1173〜1232)との接点も知られ、東大寺僧形八幡神坐像に結線者として名がみえるのをはじめ、貞応二年(1223)に善妙寺(ぜんみょうじ)の本尊として渡された旧高山寺本尊の半丈六釈迦像は快慶作だった(『高山寺縁起。さらに、嘉禎二年(1236)に建立された高山寺十三重塔の中尊弥勤菩薩像も快慶作で、これは明恵年来の念持仏だったという。高山寺の造仏には、運慶とその子息をはじめとする運慶一門の仏師も関わっており、快慶がとくに目立った活躍をみせたわけではないが、貞慶もふくめ快慶に念持仏をつくらせていることは、きわめて特別な関係を示唆しているように思われる。なお、作善集によれば、重源のもとにも快慶から厨子入阿弥陀三尊像が納められていたといい、これも快慶の作だったのだろう。「奉随身」とあることからつねに携帯して信仰を寄せた、やはり念持仏のような性格のものだったかと想像される

から平成五年(1993)にかけて解体修理.jpg)

.jpg)

-[京都府]-.jpg)