謎に包まれた遊び心(プレイフルネス)の絵巻−鳥獣戯画

辻 惟雄

はじめに

私はかねがね、時代や分野を超えてみられる日本美術の特質に、「かざり」「遊び」「アニミズム」の三つの要素があると考えてきた。そのひとつ、「遊び」とは、見る人の心を現実生活の鬱屈から解き放ってくれる生き生きとした遊び心の表現である。日本美術における「遊び」を具体的な作品としてもっともよく見せてくれるのが、京都栂尾(とがのお)の高山寺に伝来する伝鳥羽僧正覚猷(かくゆう)筆『鳥獣戯画』甲巻といえよう。自在な筆と絵巻という表現形式を生かした巧みな構成で、動物たちが人間のしぐさをまねて凌刺とかわいらしく野に遊び跳ねるさまが描き出されており、何度見ても見飽きることがない。

第一章 鳥獣戯画とは

一、絵巻の概要

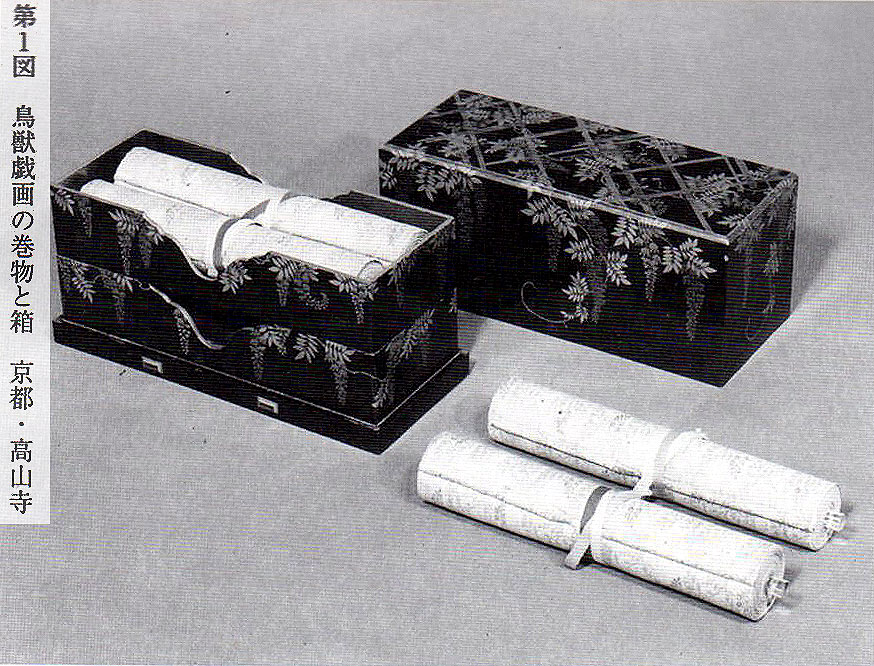

高山寺の 『鳥獣戯画』 はよく知られている甲巻のほか、乙・丙・丁をあわせ四巻ある(第1図)。正式には『鳥獣人物戯画』と呼ばれているが、四巻通じてのなによりの特色は動物の戯画にあるので、ここではかつての呼称である『鳥獣戯画』で通すことにする。

四巻いずれも速度ある略筆によった白描画、つまり彩色や陰影表現をともなわない墨の線描で描かれている。甲・乙巻は十二世紀中頃、丙・丁巻は鎌倉時代の制作と推定される。

甲巻

甲巻は全二十三紙、縦三〇・六センチ、全長約二・五メートル。動物によって見立てられた遊戯と年中行事の、一種の風俗画でもある。詞書(ことばがき)や主題についての記録が残されておらず、錯簡や失われた部分も多いと見なされるので、どのようなストーリーによったものかは明らかでない。擬人化された猿、兎と蛙を中心に、さまざまな獣や鳥が奔放に遊び戯れ演技する。

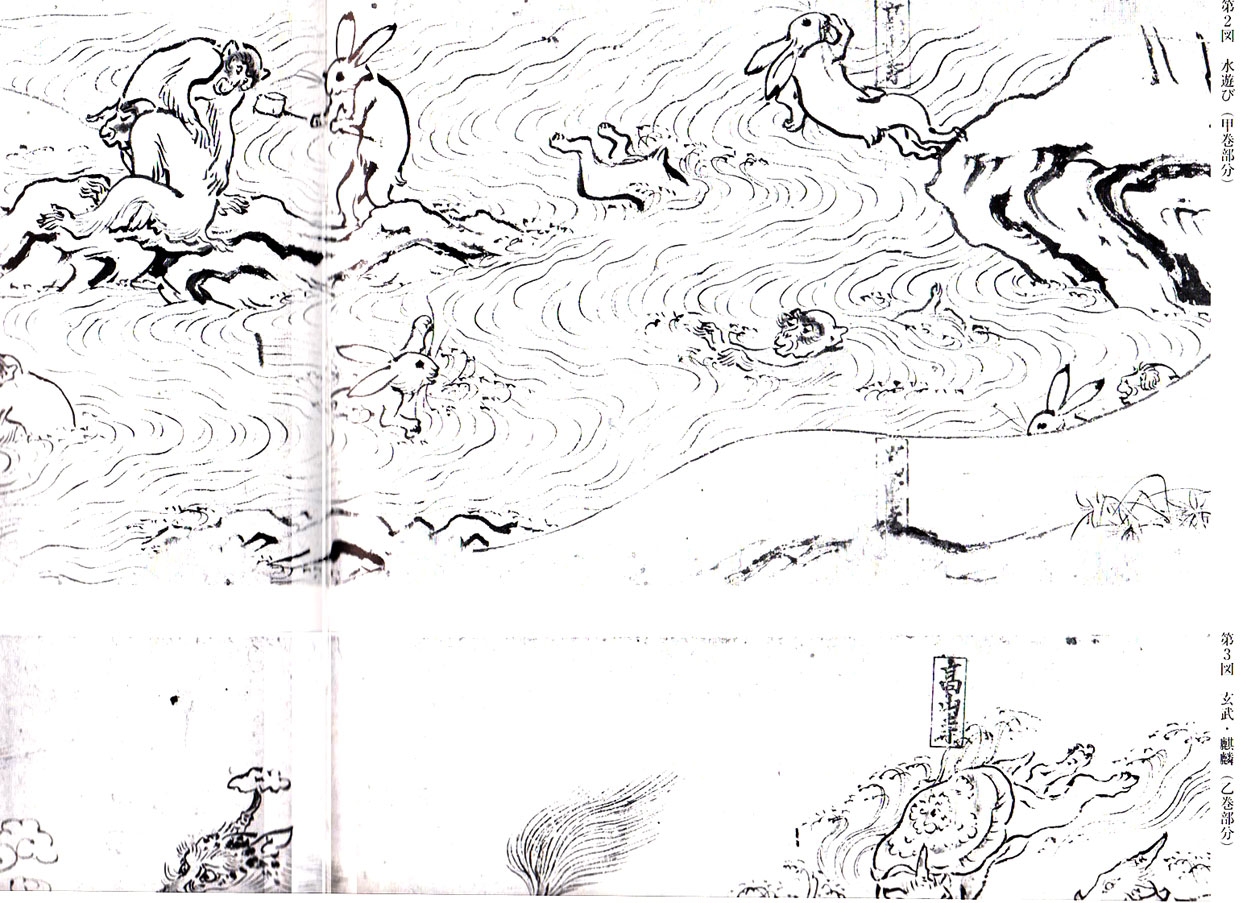

ことに冒頭の、渓流で嬉々として水遊びを楽しむ動物たちの姿には、子供たちの元気のよい遊びの姿が重ね合わされている。「遊びをせんとや生まれけむ 戯(たわぶ)れせんとや生まれけん 遊ぶ子どもの声聞けばわが身さへこそ揺るがるれ」(『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』)という、当時の今様(流行歌)の一説は、まさにこの情景にふさわしい (第2図)。

乙巻

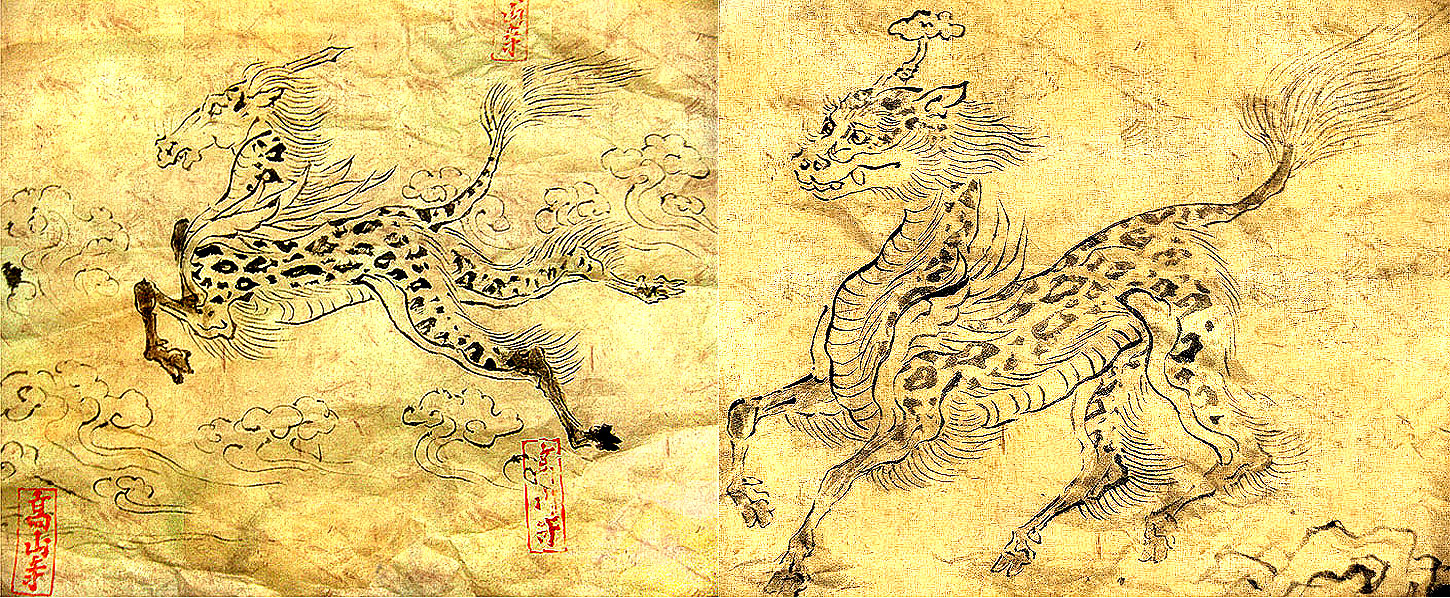

乙巻は全三十二紙、縦三〇・七センチ、全長約三・二メートル。ところどころ極端に短い料紙があるが、描き損じの修正のためとみられている。空想上の動物も交えた動物図譜とでもいうべき性格の巻物で、戯画ではなく動物略画ないしは動物絵手本の類である。巻頭から第十人紙までは日本でも馴染みの獣や鳥が描かれ、このあとには、日本人にはあまり馴染みのない空想上の動物、外国産の動物が続く。この巻に描かれた十五種の動物は、甲巻の擬人化された愛くるしい動物と違って、厳(いか)めしい顔つきをしたものが多く、おおむね殺伐で闘争的な雰囲気をただよわせている。樹木がなぜかほとんど枯れ木であることも、情景を潤いのないものとしている。しかし画家は一方で、動物の親子のほほえましい情景をその間に挟むことによって、殺伐さをやわらげようとしている。虎の家族の描写はとくに愛矯があり、母親にじゃれつく子虎の姿がほほえましい。麒麟など空想上の動物も生き生きと措かれている(第3図)。

丙巻

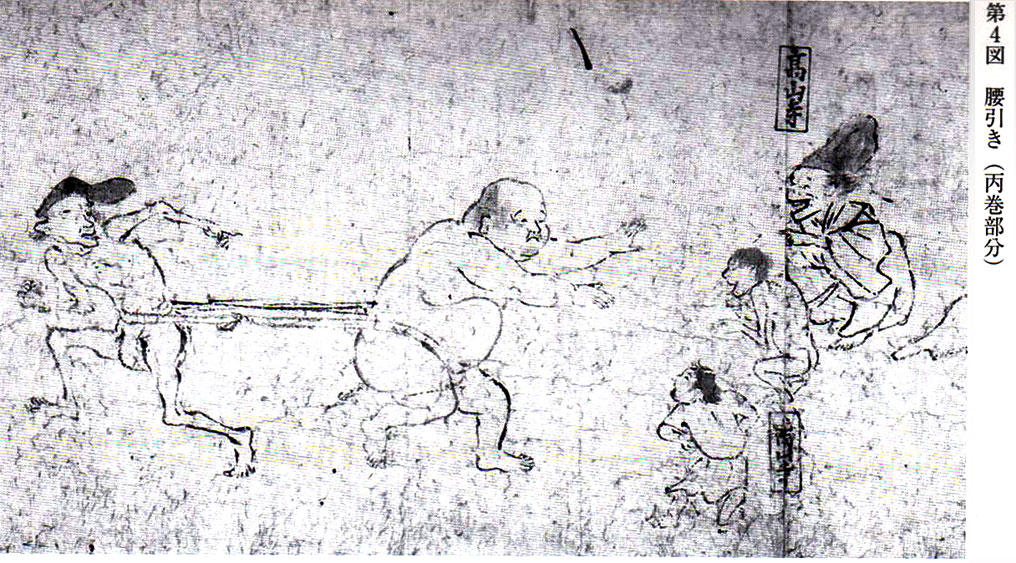

全二十紙、縦三丁三センチ、全長約二・一メートル。筆つきが甲・乙巻と全く違っておとなしい。巻の前半、第十紙までは人物の戯画である。頭を丸めた僧の姿が目立つところから、僧房の環境に題材を求めたものと推察できるのだが、描かれているのはすべて遊びである。丙巻人物戯画の筆致は、一見崩れて頼りない。これは、全体に料紙の磨耗が進んで毛羽立ったような状態にあり、その上に、当初の描線の大部分にわたって、かすれた、あまりうまくない筆で描き起こし(補筆)がなされているためである。腰引かけすごろくきの肥満僧の頭部や腹(第4図)、闘鶏の観衆の一部の顔、賭双六の場の赤子の身体などに残されている当初の柔らかい線によって全体を復元的に見る必要がある。

丙巻後半は、甲巻と似た動物戯画である。前半とくらべ、画題のみならず料紙の質も違い、画風も異なつているので、もとはそれぞれ別の巻物であったと推定されている。後半のほうが、料紙の保存がよく補筆も少ない。甲・乙巻のように個々の動物の姿態を、生動感に満ちた筆致で表現的にとらえるのでなく、情景を構成する群像の部分として扱っている。道化役者のようにきょろきょろと動く猿や蛙の目玉など、細部にも剽軽(ひょうきん)な酒脱味がある。

丁巻

全十人紙、縦三一・二センチ、全長約九・四メートル。ほとんど当初のままに残る一巻。全巻を通じて人物戯画である。丁巻の筆者は、線描のもつ表現効果を最大限に生かそうとしている。というより、水気を多く含んで滑りよい筆先が音面に書手に頻り戯れ、描写内容の滑稽さとあいまって、戯画からマンガに進んだといえるような趣がある。

写実に基礎を置く中国絵画においては、描線が対象の再現という目的から逸脱することはいましめられている。だが日本絵画にはそのような制約がない。線描が、対象の形態の再現という本来の目的を離れ、みずからの楽しみのために、ほとんどオートマティックに運動しょうとする日本絵画の性癖を、これほど鮮やかに示す作品は少ない(第5図)。

二、断簡と模本について

現在残る甲巻が当初のままでないことは、たとえば第十紙と第十一紙とのつながり具合をみればわかる。実際、当初はもっと長くて多くの他の場面があったことを、残された次のような断簡や模本が物語っている。

断簡

1 東京国立博物館本、縦三〇・八Cm 横八三・三Cm‥祭りの行列が描かれる。

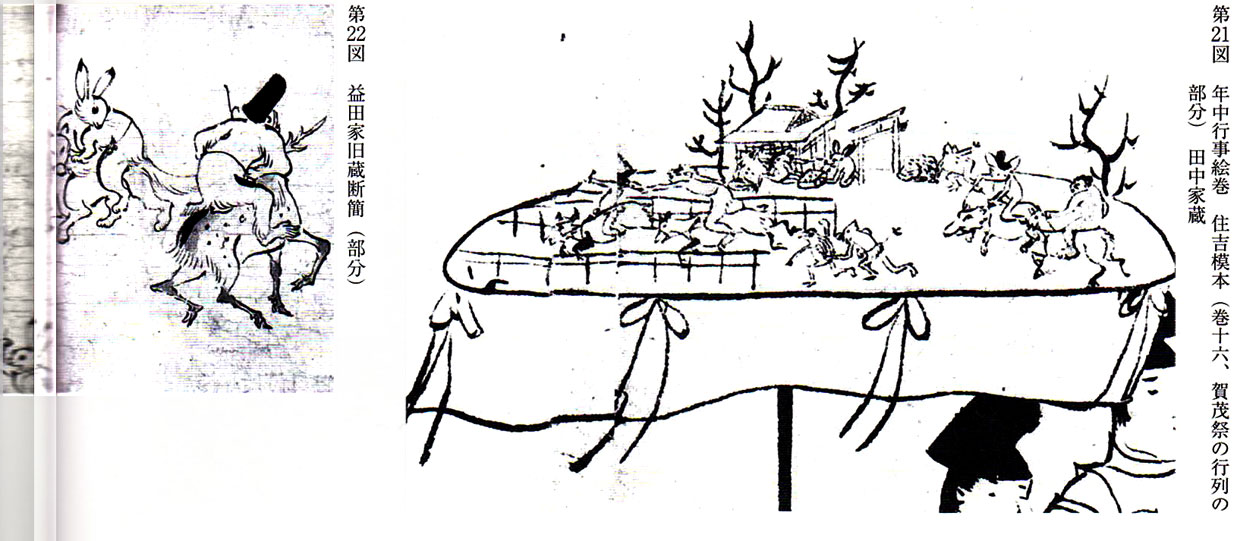

2 益田家旧蔵本、縦二九・二Cm 横一一九・二Cm‥猿と兎が鹿や狐に乗る競馬の場面が描かれる。

3 高松家旧蔵本、縦二八・九Cm 横五三・六Cm‥競馬の場面の続きで、猿が落馬して乗っていた鹿が逃げ出している。

4 MIHOミュージアム本、縦二九・二Cm 横五一⊥ハCm‥何かを見物している猿・蛙・鼠などの群像。

模本(現在の甲巻にない場面を含むもの)

1 長尾家旧茸模本(略称長尾模本、ホノルル美術館蔵、世人茸探幽縮図に写しがある)

2 住吉家伝来模本(略称住吉模本、全五巻。田中喜作氏は甲〜戊巻に分ける。甲巻に「慶長三年二月中旬摸」とある。このうち、競馬・蹴鞠(けまり)・舟遊びを描いた丙巻を上野意示氏は「兎猿遊戯中巻」と仮称、辻はこれを「住吉 模本競馬巻」と略称)

3 京都国立博物館蔵探幽縮図(断簡1の写しなど)

4 谷文晁による残欠の模写(『画学叢書』)

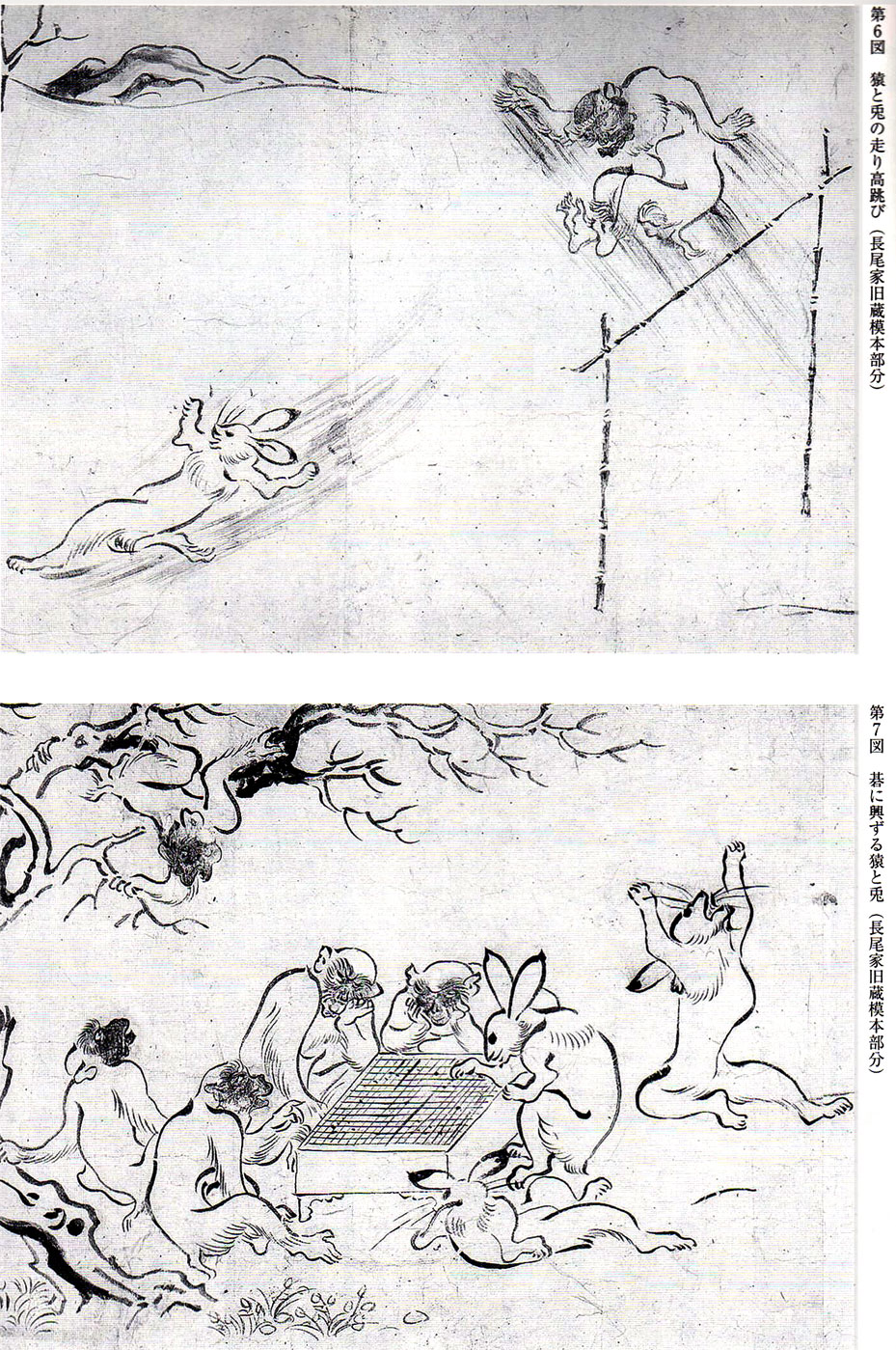

これら模本類は、原本からの直模でなく重模あるいは重々模のためか、原本の筆力に及ぶべくもない。とくに住吉模本競馬巻は、これがはたして慶長三年(一五九人)の写しか疑いたくなるほどデッサンが崩れている。しかしこれら模本には、現在の甲巻の場面の写しに交じって、甲巻では見ることのできない、興味ある場面の数々が含まれている。長尾模本では、猿・蛙・兎の腕相撲と首引きが原図の活動的な描写を彷彿させる。兎と猿の走り高跳びは、当時このようなスポーツが行われていたことの記録としても貴重であるし、ジャンプの動作をあらわす墨の斜線もおもしろい(第6図)。

住吉模本競馬巻に見る猿と兎の競馬も原本のすぐれた描写があらわしていた熱狂をしのばせる。それに続く蹴鞠(鞠が木にひつかかって因っているようだ)と猿の長者の風雅なる舟遊びも、原本ではさぞや興趣深いものであったろう。

さらにこれらの模本は、甲巻の第十一紙以後に続く各場面のもとの順序を、それらの前後に続いていたほかの場面の存在とあわせ明らかにしてくれる。たとえば、第十一紙に唐突に始まる猿僧への鹿贈与の場面は、長尾模本によると、甲巻の終わりに続いていたことになる。前の場面でさまざまな僧供を受ける僧とこの僧とが別人かどうか判然としないが、いずれにせよ、こうした場面の連続の裏には、僧への過大な贈与への風刺があるように思われる。さらにもうひとつ、第十九紙の双六盤を運ぶ猿の次に、碁に興ずる猿と兎の場面があったことがわかる(第7図)上図参照。木の上からのぞく猿がいたり、愉快な描写である。

はや 意外なのは第十五紙の二匹の蛙の田楽舞に続いて太鼓や笛、鼓などで囃(はや)す蛙の楽団の姿があったことだが、考えてみれば、舞だけで囃子がないのはおかしかった。この蛙の熱狂的な演奏を、大勢の猿や蛙たちが見物している。すると蛙が突然騒ぎ出した、見ると、一匹の蛇が沼畔の茂みから姿をあらわしたではないか、命からがら逃げる蛙たち。絵巻はこのユーモラスなシーンで終わっている。丙巻の終わりも同様な蛇出現のシーンで終わっていることや、のちの『百鬼夜行図巻』(ひゃっきやぎょうずかん)(真珠庵)の終わりの、妖怪退散の場面と趣向が似通っていることを考え合わせると、これが当初からの巻尾にあたるとみてよい。

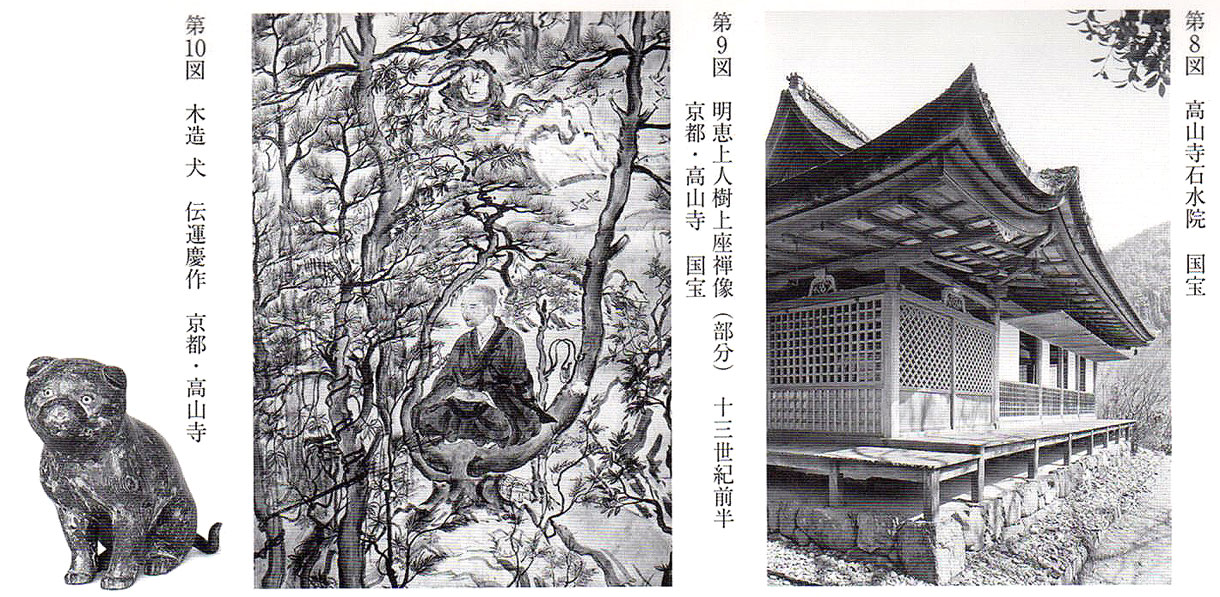

三、絵巻の伝来

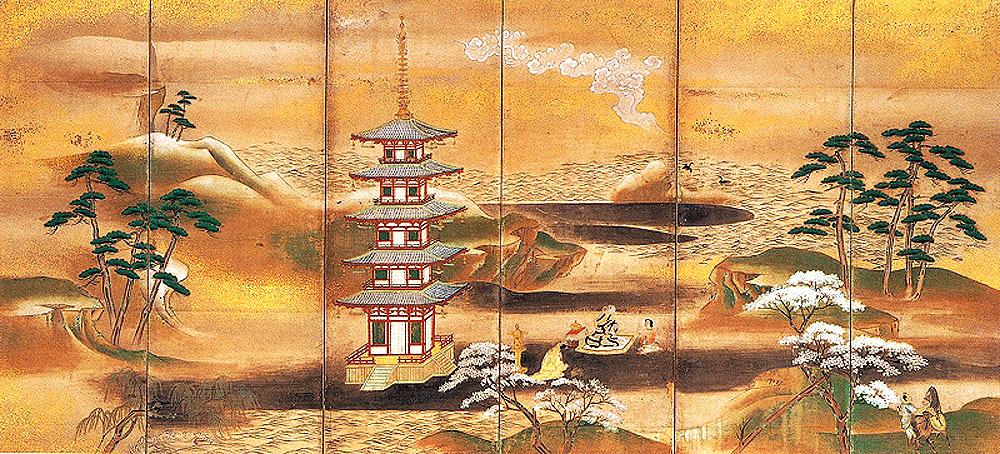

『鳥獣戯画』を今日まで伝えてきた栂尾高山寺は京都の西北に位置し、現在では紅葉の名所として知られている。一二〇六年(建永元)、明恵(みょうえ)上人が華厳復興の道場として再興以来、顕密兼修の道場として多くの什宝(じゅうほう)を所蔵している。写真は寺内の石水院(せきすいいん)(第8図)下図参照。鳥羽上皇の御学問所を移したもので、鎌倉初期の寝殿造の遺構である。ここで現在見ることができるのは 『鳥獣戯画』 の複製の一部だけだが、山中の境内は動物たちの遊戯の世界に心遊ばせるのにはふさわしい。

高山寺を開いた明恵(一一七三〜一二三二)は、華厳宗の僧で、瞑想による迷いと悟りの一体化を実践し、華厳宗を復興させた。みずからの夢を記録した 『夢記』も有名。明恵が高山寺の裏山の松の二股に分かれたところで静かに座禅する姿を、身近な弟子であった恵日房成忍(えにちぼうじようにん)が描いたとされている 『明恵上人樹上座禅像』が残されている(第9図)上図中参照。仏法修行者の厳しい姿に取材しながら、明恵を囲む自然は、淡彩の柔らかなタッチで描かれ、そこでは樹木も小鳥も栗鼠も、温かくかれを包み、見守っている。自然と人間との幸福な親和の関係が見る者の心を和ませる。また、明恵上人が手元に置いておいたといわれる、かわいらしい木彫りの犬も伝えられている(第10図)上図左。

消息を伝える文献

『鳥獣戯画』四巻が、どのような経緯で、いつから高山寺に伝えられたのかははつきりしない。『鳥獣戯画』の消息を伝える文献で現在知られるもっとも古いものは、福井利吉郎氏によって紹介された、永正十六年(一五一九)六月五日の日付がある「東経蔵本尊御道具以下講取注文之事」と題した文書である(第11図)。これは、当時の高山寺の東経蔵に収められていた什物の目録だが、そのなかに、「上人ノ御絵」や「義ぎ湘元暁ノ絵」と並んで「シャレ絵三巻 箱川入」とある。この「シャレ絵」という言葉は、戯れ絵に通じる滑稽な戯画を意味している。

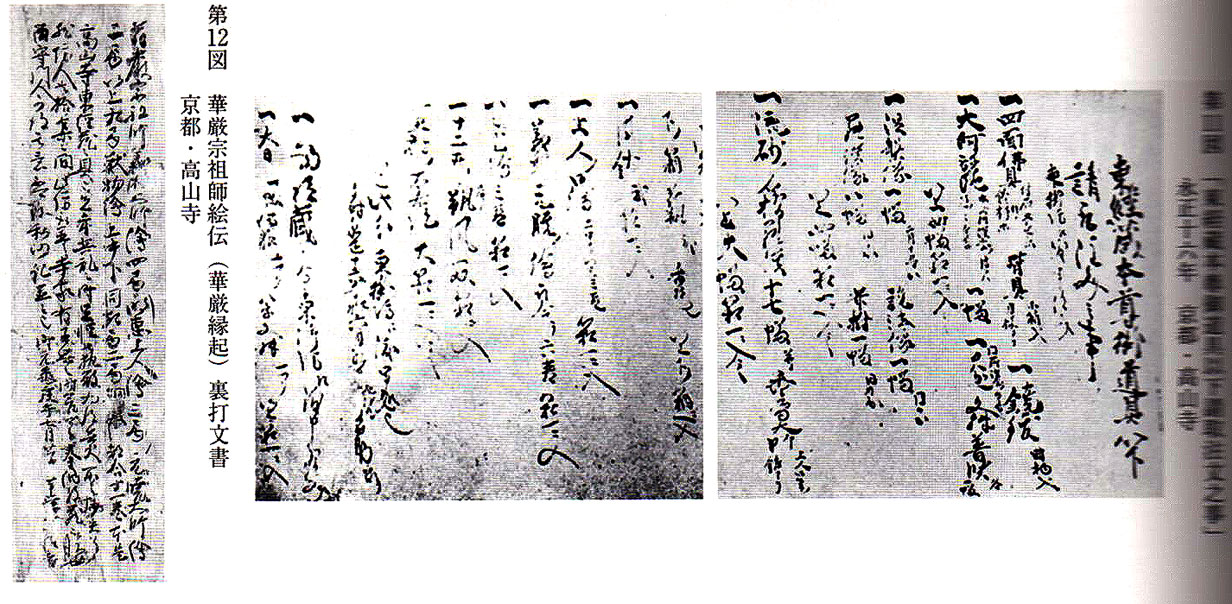

一方、高山寺に伝わるこれも有名な『華厳宗祖師絵伝(華厳縁起)』を一八八三年(明治十六)に修理した際、裏打ちの就から次のような文書が発見された(第12図)。

元亀庚午は一五七〇年にあたる。このなかで、華厳縁起絵、明恵上人絵、元暁大師絵合わせて九巻のこと)の次に「獣物絵上中下同類二号都合十一巻」とあるのが注目される。この「獣物絵上中下同類二塁が、現在の『鳥獣戯画』に対応することは間違いあるまい。この文書は続いて「先年の兵乱」すなわち、一五四七年(天文十六)、細川晴元により高山寺が焼き払われた際、乱入した兵がこれらの巻物を取り散らし、ためにところどころが焼けてしまった、それを寺僧が拾い集め、仮に保管してある、寺が再興したら蔵に収めてほしい、と記している。この文書の記述では「獣物絵上中下」と「同類」とが合わせて二巻にしか数えられていないところに問題を残すのだが、焼き討ち後あまりたっていない時点での仮の保管の状態で善かれたものであることを考慮すべきかもしれない。

この文書中にはまた「開田殿・・・本」と脚注にある。「開田殿」とは、第十代仁和寺御寺務、開田准后法助(一二二七〜人望で、父は九条道家、母は西園寺公経の娘という名門の家柄である。父の道家、祖父の公経はともに明恵上人の有力な後援者であった。「仁聖寸御伝」によると、三四四年(寛元二)、明恵上人の十三年忌にあたって、高山寺羅漢堂本尊開眼供養の儀を当時の仁聖寸御寺務が主宰した。のちの御寺務である開田殿が現地での執行を指揮する立場にあったかもしれない。そして、「高山寺縁起」によれば、それからしばらくの間、問題の東経蔵に新たに宝物を追加して充実を図っていることがわかる。この機会に「獣物絵上中下」が、開田殿の手でほかから招来されたのかもしれない。それ以前の伝歴については上野憲示氏が、『鳥獣戯画』が、後白河法皇のコレクションの収蔵庫である蓮華王院宝蔵にあり、それが西園寺家から直接に、または仁和寺を経由して、高山寺に落ち着いたという仮説を立てている。あるいは鳥羽上皇の宝蔵にあった可能性もあるとしている。

なお、現在みる『鳥獣戯画』の各巻の紙継ぎのところには、「高山寺」の長方形の朱文印(三種類)が押してあるが、これは、近世になって錯巻、逸失を防ぐために押されたものと考えられている(第遥)。『鳥獣戯画』に関する記録は、江戸時代、十八世紀後半の文献に再びあらわれる。次がその一例である。

「画藁一巻、禽獣草木ヲ写、戯画ニアラズ、抜云、秘蔵絵本也、建長五年五月目竹丸花押、戯画三巻、右四巻重力愛スベシ、高山寺所蔵ナリ、勝絵トナラベ賞スベシ」〔藤井貞幹『好古小録』(寛政七年・一七九五)覚猷の項(『古画備考』に引用)〕

江戸時代後半において『鳥獣戯画』は、現在と同じ巻物四巻の体裁をとっていたが、なかで戯画三巻と、現在の乙巻にあたる絵本(画藁)一巻とが区別されていた。そして、筆者はともに鳥羽僧正覚猷と信じられていた − 当時の文献からはこう推察される。

『鳥獣戯画』は、明治二十年代のころから、断簡や模本とあわせ、『国華』などで紹介されるようになった。それらに見る『鳥獣戯画』の呼び名は、「獣物巻」「獣巻」「戯獣董巻」「禽獣画巻」「戯画巻」「高山寺絵本」などとなかなか一定しない。しかし明治の国宝指定の際の呼称『鳥獣戯画』が、しだいに定着していった。『鳥獣人物戯画』と改められたのは一九五二年(昭和二十七)の国宝新指定の折である

また、四巻の全容と、各巻相互の関係が詳しく検討されるようになつたのは昭和に入ってからで、さらに筆者についての論争も盛んになつた。

第二章 鳥獣戯画を生んだもの

一、各巻の制作年代の推定

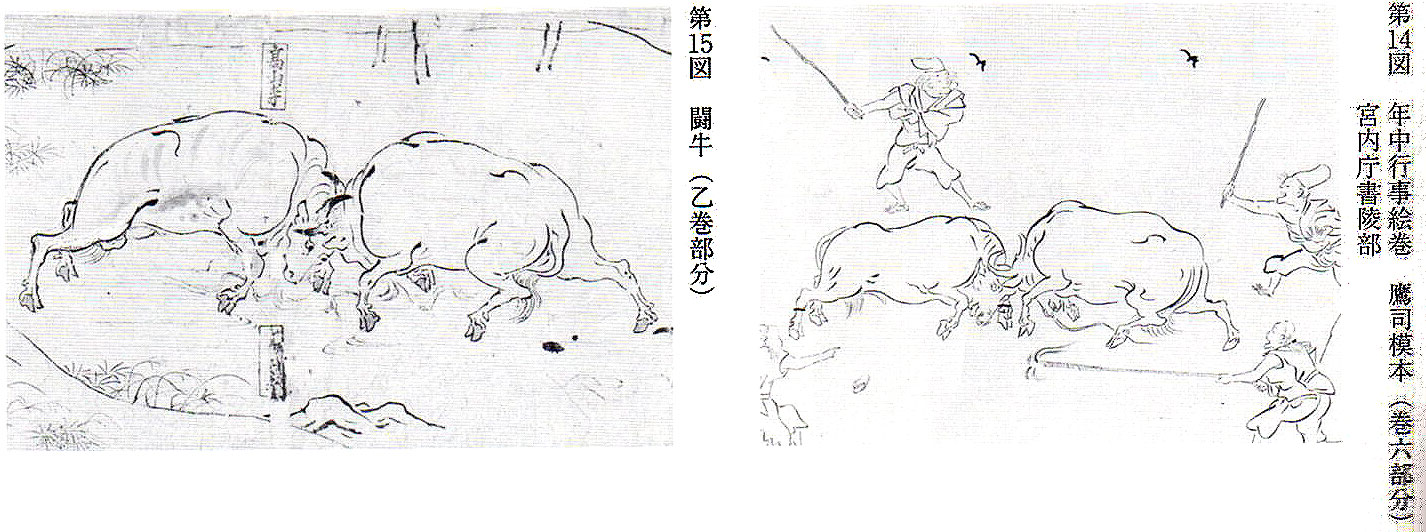

『鳥獣戯画』各巻の制作年代について、決定的な説はない。まず甲巻と乙巻については、甲巻後半部と乙巻との筆者が同じと見なされることから、ほぼ同時期の制作としてよい。これらの年代推定の手がかりになるものとして、『年中行事絵巻』の鷹司(たかつかさ)模本の画中に描かれた午の角合せ(第14図)が乙巻に描かれた闘牛(第15図)の転用と思われる点が指摘されている。

後白河法皇の命で制作された『年中行事絵巻』は、もと六十巻余の大部なものであっただけに完成に時間を要したと思われ、福山敏男氏、小松茂美氏の考証によると、二五七〜七九年が制作期間のめどとなる。したがって二八〇年頃が甲・乙巻の年代の下限となろう。

一方、甲巻に発揮されている絵巻物的手法−場面の導入・転換・連続・終結の手際よさにも注目すべきである。動物の向きや視線で場面をつなぎ画面の流れをつくりだす絵巻物的手法を、甲巻の画家は随所で見事に駆使する。だがそれは、『信貴山縁起絵巻』(十二世紀後半)や『伴大納言絵巻(ばんだいなごんえまき)』(一一七〇年頃)のような視点の自在な変換には至っておらず、より素朴さを残している。

山水描写の特徴にはこれまで触れなかったが、甲・乙巻の土被や山中の樹木の描法には『信貴山縁起絵巻(しぎさんえんぎえまき)』のそれとの共通性が認められ、両者の年代は近いとみてよいだろう。山岳の薮の筆法については、二三六年(保延二) に宮廷絵師藤原宗弘によって描かれた内山永久寺の障子絵とされる『密教両部大経感得図』(藤田美術館)、『真言八祖行状図』(出光美術館)の岩薮の下描きの筆致が、赤外線写真でみると意外に雄渾で、甲・乙巻のそれに類似している点に着目すべきであろう。こうした諸点をなお詰めてゆく必要があるが、総合的に判断すると、甲・乙巻は十二世紀半ば、二四〇年代から六〇年代頃にかけてつくられたとみて大過あるまい。

丙巻の制作年代については、甲・乙巻より下がるという見方がほぼ定着している。その下限は別紙にある奥書から想定できる。これには次のように書かれている(第16図)。

秘蔵々々絵本也、拾四枚也、建長五年五月 日 竹丸(花押)

建長五年は一二五三年にあたる。また、この花押に似た筆跡がこの巻の後半部、動物戯画の紙の継ぎ目のうち六か所にのぞいている。当時、竹丸という高山寺の人物(稚児か?)が、散逸を防ぐべく後半部を十四枚継ぎの巻物に装丁し、大切に保存することを後世に伝えたものと解され、遅くともこのときまでに丙巻が制作されていたことがわかる。

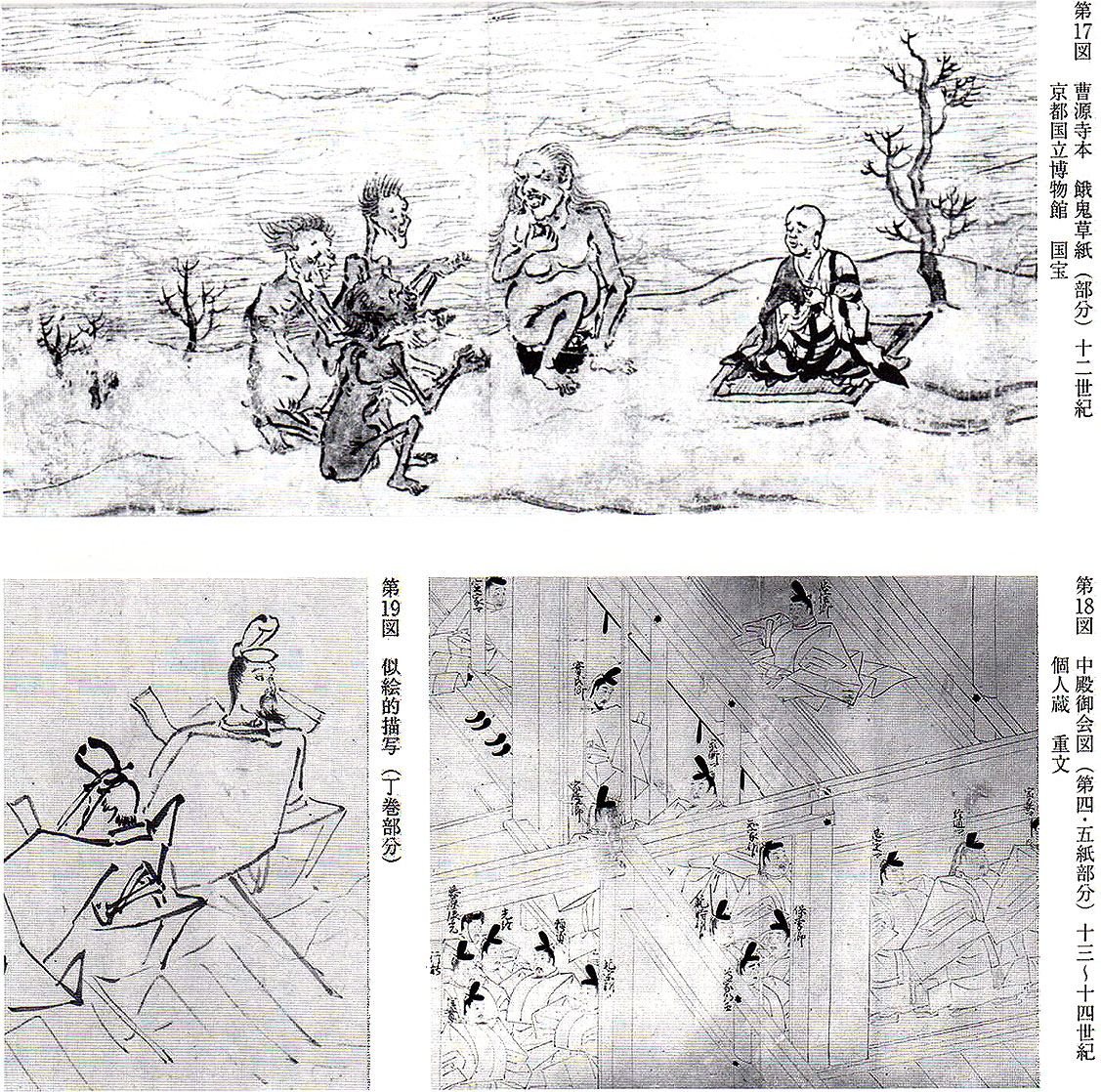

また、丙巻の人物戯画のおだやかな筆敦を、曹源寺本『餓鬼草紙』(十二世紀後半、京都国立博物館)(第17図)とくらべてみると、意外に共通性のあることが知られるのではなかろうか。

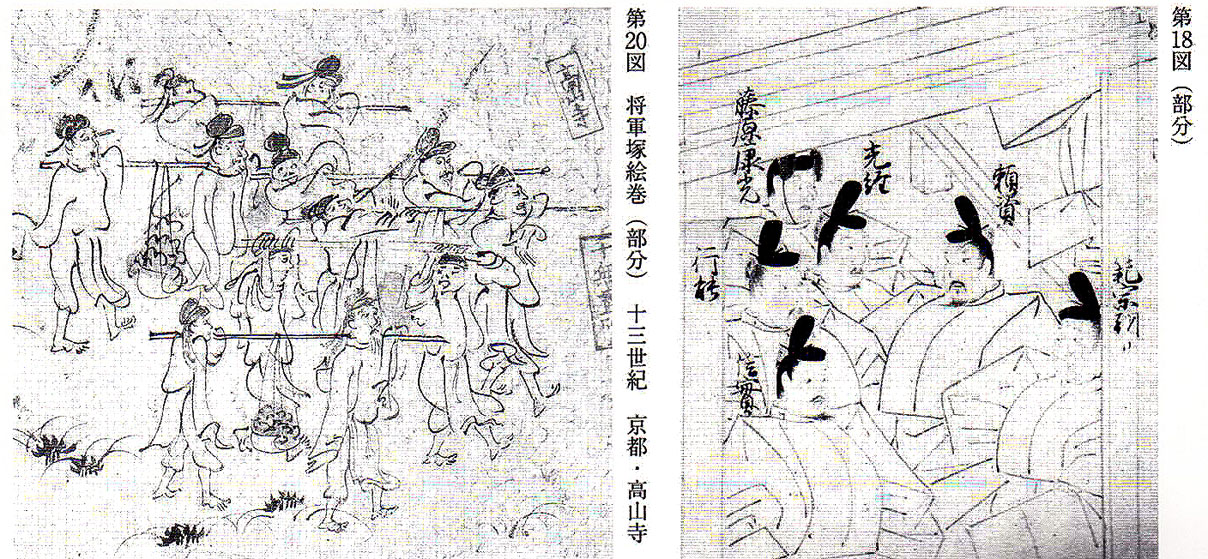

一方、動物戯画の、おどけた動物たちの表情の底にあるリアルな不気味さ、描写の冷ややかで知的な性格は、宋の白描絵巻の影響を示唆するものではないだろうか。これらについても今後の検討を要するが、鎌倉初期、一二〇〇年前後を丙巻の年代に想定しておく。 そして丁巻の制作年代については、画中に、十三世紀の前半、公家の間で流行した即興的な肖像画であ にせえる似絵(第18図)を思わせる描写がある(第19図)ことから、藤原信実が似絵描きとして活躍した似絵の流行期である二一一〇年代から四〇年代にかけての時期が考えられる。

丁巻のオートマティツクで遊戯的な筆線の性格に関しても、おなじく十三世紀前半に制作されたと考えられる 『将軍塚絵巻』(第20図)にその同類をみることができる。

二、戯画絵巻を生んだ時代の精神

『鳥獣戯画』甲・乙巻が措かれたのとおそらくほぼ同時代に、後白河法皇が宮廷絵師常磐光長(ときわみつなが)らに作らせたとされる『年中行事絵巻』。その原本は内裏の火災で失われたが、残された模本(住吉模本)のなかの賀茂祭(葵祭)の行列に描かれている大きな風流傘(ふりゆうかさ)のひとつ(第21図)に、甲巻やその断簡の内容にそっくりな兎・蛙・猿・鹿などの演じる競馬や囲碁、相撲のさまが、作り物として乗せられていることが、下店静市民によって指摘された。

とくに競馬の場面は実際驚くほど『鳥獣戯画』に似ており、猿が兎の耳をつかむところまでそっくりである(第22図)。これをどう解釈するかが問題となる。『年中行事絵巻』が『鳥獣戯画』甲・乙巻に遅れて制作されたとすれば、これも前述の闘牛の場面と同じく、『鳥獣戯画』からの「引用」と解釈すべきだろうか。しかし、『年中行事絵巻』 の記録画としての性格を考えると、引用といってもたんなる絵空事としてでなく、このように賀茂社頭を舞台にした滑稽な動物劇の風流の作り物が、賀茂祭の行列を飾ったことは疑いない。

風流の作り物とは、平安貴族の美的生活のみならず、美術自体とも密接な関係にあったものだ。「風流」とは「飾る風流」のことであり、現代の言葉でいえば趣向を凝らした「デザイン」のことであった。「作り物」とは飾り立てられた模型のことで、宴や祭りの折、会場はこの作り物で華やかに飾られ、参加者やつく踊り手の衣装は日常から離れた大胆な仮装としてデザインされた。風流の作り物は宮廷や寺社に属する作もどころ物所・細工所の工人によって作られ、祭りが終われば片付けられ、翌年の祭りに際してはさらに新しい趣向のもとに作られるというのが立て前であったと思われる。想像をたくましくすれば、『年中行事絵巻』に描かれた賀茂社頭での動物劇の作り物は、毎年の賀茂祭の風流傘の作り物の趣向のなかで、とくに注目を浴びたものが記録されたのではないだろうか。

当時流行の猿楽には、蛙や猿の扮装をして舞うものがあったことを『新猿楽記』などを通じてうかがい知ることができる。「兵範記(ひょうはんき)』によると1158年(保元三)、久しく中断していた相撲の節会(せちえ)が後白河天皇の意向で再開されたとき、四〇人の猿楽者が塘(かえる)(蛙)舞を舞った。『鳥獣戯画』が先か、賀茂祭の風流傘の動物劇が先か、の問いに答えを出すのは難しいが、両者がともに、擬人化された動物の芸能を楽しむこうした時代の噂好を背景にして、生まれたことは間違いない。

この時代の晴好を考えていくと、後白河法皇という存在が見え隠れしてくる。彼は好奇心のかたまりであり、奇矯なものや民衆的なものを好んだ。当時の流行歌である今様に凝って、それを集めた『梁塵秘抄』(一一六九年頃)をつくっている。ある日突然街中の蒔絵師の仕事場を見に行き周囲を当惑させたり、平清盛に招かれ福原まで宋人を見にいったりしている。『年中行事絵巻』六〇巻余、『六道絵』など数多くの絵巻をつくらせて、三十三間堂の前身である蓮華王院の宝蔵にコレクションした。

これら、個性的で奔放な院の行状が象徴するように、院政時代の文化は、古代の幕を引き中世の開始を告げる過渡期にふさわしい、変化に富んだ様相を示している。華美な年中行事や贅(ぜい)を尽くした美術作品、寺院の建立などに財産が濫費された悪政という見方もある。しかしそのような道徳的な視点を離れて美術に主眼を置けば、美への傾倒の一方で、滑稽なもの、病や餓鬼、地獄のような醜とグロテスクの世界からまれも目をそむけることのなかった院政時代の文化と美術は、奥行きがあり、稀にみる多産で創造性に富んだものということができる。

鳥獣戯画の源流

『鳥獣戯画』甲・乙・丙・丁巻は白描による即興的な略画だが、この白描という手法は奈良時代からの系譜をもっている。

白描とは、ひとことでいって、墨による単色の筆描のことである。墨だけを用いるという点では水墨画と同じだが、水墨画が墨の濃淡による語調をともなうのに対し、白描は筆線のみで対象をあらわす点が異なる。白描の歴史は水墨より古く、中国の六朝時代からあった。当初は素朴な輪郭線の段階にとどまっていたものが、唐代になると線の肥痩(ひそう)(太細)の効果によって、対象の動きや生命感を伝えるものとなる。

正倉院に伝わる『麻布菩薩図(まふぼさつず)』(図)は、唐の白描の名手呉道子の作風のおもかげを伝えるものとされ、画工司(えだくみのつかさ)の絵師たちが唐より伝来の白描の技術をこなしていたことをうかがわせる。

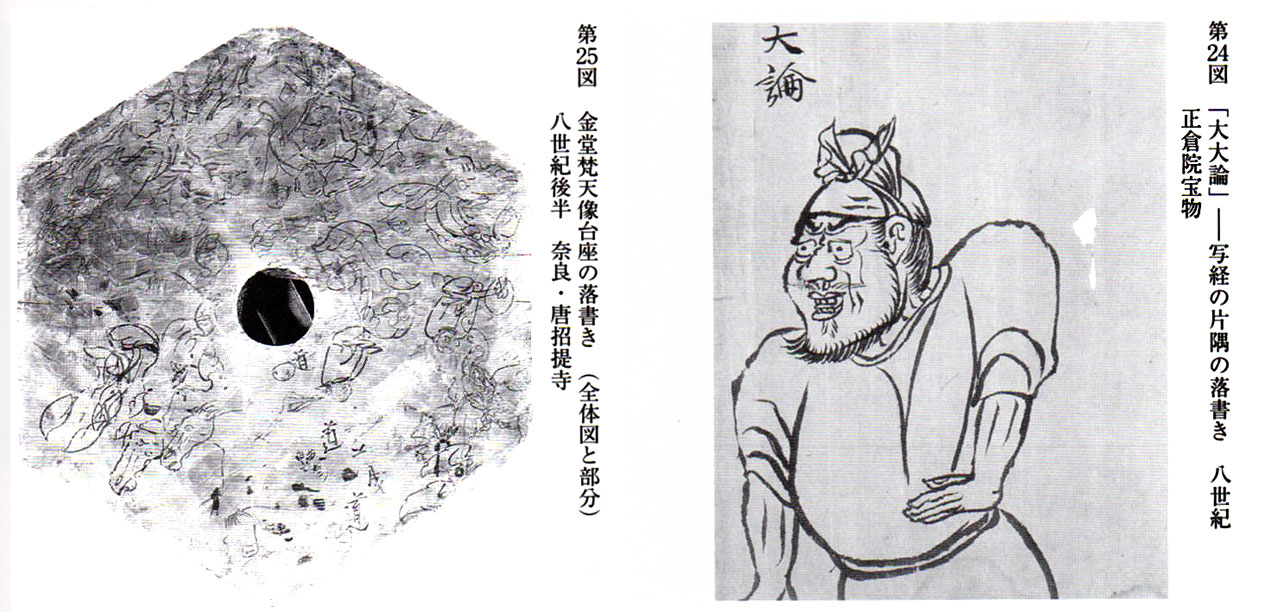

さらに興味深いのは、この白描もどきの手法を使って、古代日本の絵師や工人たちがさかんに落書きをしていることである。法隆寺の金堂を一九四五年(昭和二十) に解体修理したとき、天井板からおびただしい数の落書きが出てきた。モティーフは同僚や上役らしい人物の似顔絵、動物などさまざまだが、なかには性器や性交の描写もみられる。天平人の遊び心や人間味を千三百年以上の時を超えて見せてくれる。正倉院に伝わる書きかけの写経の片隅に落書きされた「大大論」と書き入れのある人物 − 肩をいからせ、目をむいて何かがなりたてている監督官らしい男(第24図) − も有名だ。写経生の遅い仕事ぶりに腹を立てている監督官のカリカチュアともいわれる。

人世紀後半の唐招提寺梵天像の台座には、雑多なものがところ狭しと落書きしてある。おそらく仏像の彩色に携わった工人たちの仕業だろう。なかでも注目されるのは、馬の頭、大きな目をした兎、おどけた姿の蛙が見かけられることである。これらは『鳥獣戯画』で馴染みの動物たちの先祖にほかならない(第25図)。

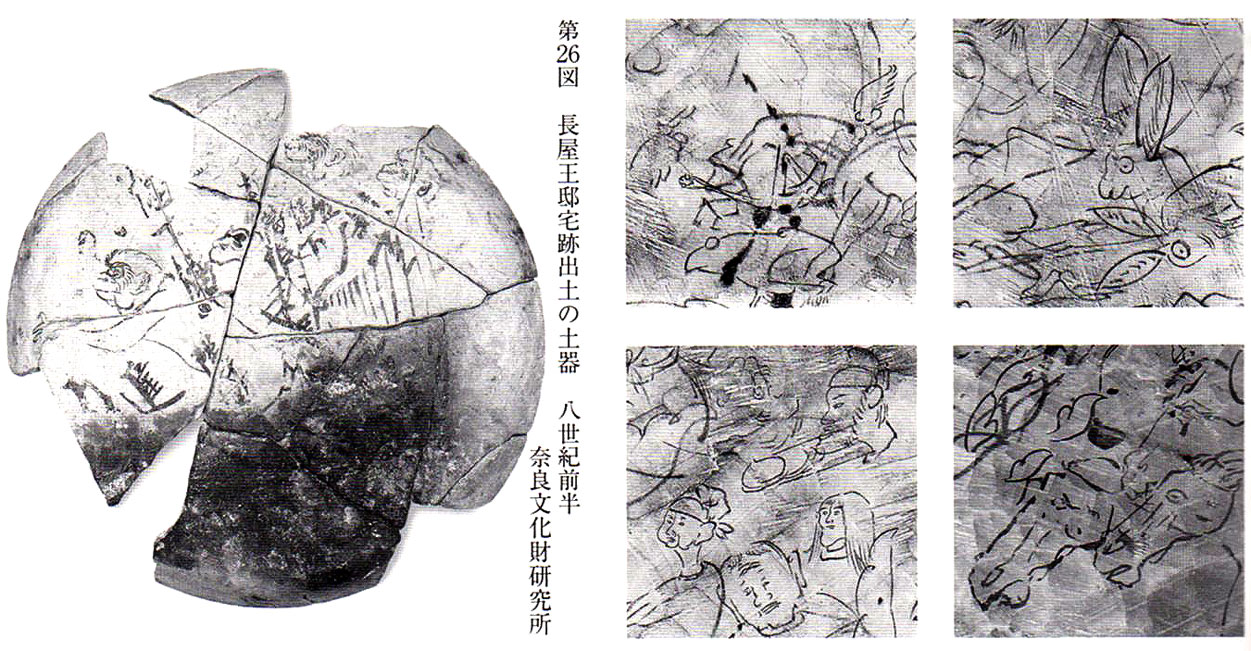

平城京跡で発見された長屋王邸出土の塁画土器は、素焼きの皿の外面に猿の顔が生き生きと描かれていて、まさしく『鳥獣戯画』の先達である(第26図)。制作年代は唐招提寺梵天像台座の落書きより三、四十年さかのぼる。

こうした落書きに発揮されている奔放で気まぐれな筆線の走りは、きわめて日本的なものである。残念ながらその筆技は、しばらくのあいだ陽の当たる場所で発揮されることはなかった。

平安貴族の遊び心

九世紀の遣唐使廃止を契機に、王朝貴族による日本的な装飾様式が生まれ成熟していった。それは遊びと親密なかかわりをもっていた。そして平安貴族の感情にはもうひとつ、「をかし」の側面があった。時代の美術はこの感情と結びつくとき、快活な笑いの表現となった。平安貴族の「をかし」の心は、天平の工人がひそかに楽しんだ落書きの伝統を再生させ、つれづれの慰みとして戯画を描きはじめる。

貴族の手すさびとしての戯画について、記録をさかのぼれるのは九世紀末あたりからである。『大和物語』には五条の御(ご)という女性が、自分の姿が煙をあげて燃えている絵を描いて歌を添え、恋こがれる男のもとに贈ったという挿話があり、仁和四年(八八八)のことだろうと推定されている。『相如集(すけゆきしゅう)』(九九五年以前)には紙を鏡の形に切って、そこに「おかしげなる女と猿の烏帽子したると」を描き並べた戯画のことが記されている。烏帽子をつけた猿というのは、『鳥獣戯画』に登場する擬人化された動物の先輩にほかならない。『相如集』にはまた、幼い子の持つ扇に「女をこのかた」が描かれてあったことがみえる。花山院(九人六年出家、一〇〇八年没)は風流者としての奇抜なパフォーマンスで知られる人で、戯画も得意とした。「筍(たかうな)の皮を男の指ごとに入れて、めががう(あかんべい)して、児(ちご)をおどせば、顔赤らめて、ゆゆしう怖(お)ぢたるかた」を描いたと 『大鏡』にある。大人が鬼のまねをして子供をからっているところを描いたわけである。また花山院は、回転する牛車の車輪の表現を工夫したという逸話も記されている。十一世紀になると、こうした戯画は「をこ絵」(鳴呼絵)といわれるものに発展する。

をこ絵(鳴呼絵)から男絵系絵巻へ

一二三〇〜五〇年頃の間の編纂とされる 『今昔物語集』の巻二十八には、今は昔、比叡山無動寺の高僧で「をこ絵」の名手とうたわれた義清阿閣梨(ぎしょうあじゃり)の興味深い話が出ている。義清の伝記は長く不明だが、『今昔物語集』 のなかでこれに続く挿話が一〇三人年(長暦二)没の慶命座主(きょうみょうざす)の存命中のことに触れているので、これと同じころの挿話と推定できる。

義清の描く「をこ絵」というのは、「筆墓無(ふではかな)く立てたる様なれども、只一筆に書たるに、心地の艶(えもいわ)ず見ゆるは、可咲(おかし)きこと限り無」 いものであった。だが頼まれてもなかなか描かない。ある人が長い継ぎ紙を渡してこれに無理に描かせようとしたら、かれはただ物ひとつをぽつんと書いただけでやめてしまった。さらにまた描かせようとしたら、今度は、紙の端に弓を射る人物を書いて、もう一方の端に的を書いた。そしてその間に「箭(や)のゆくかたと思(おぼ)しくて、墨をなむ細く引渡し」た。

注文主は、これではただ紙に墨を引き渡しただけではないか、ほかのものが書けなくなつてしまった、といってたいそう怒ったが、義清はすました顔をしていた、というのである。ちなみに「をこ(鳴呼、烏新)」というのは、人びとの咲笑をさそうばかばかしい行為を指す言葉であるが、必ずしも軽蔑の意味を含まず、義清のようにそれを見事に演ずる者はむしろ賞賛の対象となつた。義清の「をこ絵」の挿話は、中国の画伝『図画見聞誌』(一〇七四年)に載る郭忠恕という画家の逸話に内容、構成がよく似ていて、それを下敷きにした可能性があるのだが、いずれにせよ義清の「をこ絵」の実際を伝えるものとみてよいだろう。一筆で描いたようにみえる即興的な略筆、制作態度や描写の方式にみられる意表をついた語諺と機知、これらが「をこ絵」の特徴である。目にもとまらぬ速さで飛ぶ矢の表現という、絵画の泣きどころを、義清は細く長く引いた一本の線であっさり解決してしまう。機知の勝利である。

十二世紀、院政時代の絵巻のなかでも、『信貴山縁起絵巻』や『伴大納言絵巻』『吉備大臣入唐絵巻』『地獄草紙』『餓鬼草紙』などいわゆる男絵系の絵巻の人物表現は、こうした十、十一世紀の貴族や僧の間に流行した戯画・・・「をこ絵」の系譜を受け継ぎ、芸術的に昇華させたものであるというのは、専門家のほぼ一致した見方である。たしかにこれらの画中の人物の滑稽な表情、大げさな身ぶりの誇張をともなつた

話語的表現を見れば、その前身に戯画があったことは納得できよう。とくに『信貴山縁起絵巻』には「をこ絵」的要素が強い。残された行事や儀式、祭祀の膨大な記録である『年中行事絵巻』にしても、模本によって見れば、その制作意図がどこにあったか判断にとまどうくらい、狼藉、滑稽の情景がそのなかに満ちている。これらの絵巻にはまた、回転する車輪の表現とか、飛ぶ石の表現などに、花山院や義清の機知ある創意が受け継がれている。

これら男絵系絵巻におけると同様、『鳥獣戯画』甲・丙・丁巻の戯画性が、「をこ絵」の系譜を引くものであることは間違いない。白描戯画という点では、そのつながりはより直接的であり、とくに丁巻の描線の気まぐれな即興性は、義清の「をこ絵」を彷彿させるものがある。

だがここで問題となるのは、甲巻の動物たちを生き生きと描き出す、あの要約された力強い男性的な筆致はたして「をこ絵」の「はかなき」線の延長上のみにあるのかという点である。ここで平安時代における白描画の、より重要な系譜である白描図像に目を移そう。

白描図像と宋からの影響

図像とは仏画の一種で、数限りない仏像の相好(そうごう)・印相(いんぞう)・持物(じもつ)・姿勢を図解したものである。白描による簡単な略画が多く、白描図像といわれる。密教では白描図像が教理理解のためとくに重視され、平安時代初期には、円珍請来の『五部心観』のような唐の図像が多数もたらされた。十一世紀になるとそれの転写が行われるようになり十二世紀には転写と整理がいちだんと進んだ。

白描図像の転写は、油紙を用いて敷写するため、原図の形がのちのちまで正確に伝えられるが、線描は和様化し柔らかなものとなつてゆく。しかし十二世紀、平安最末期になつて、あたかも彫刻の分野の新しい動向に呼応するかのように、従来の和様化した図像の様式に新しい動向があらわれる。一一八一年に転写された東寺本『仁王経五方諸尊図(にんおうきょうごほうしょそんず)』(第27図)がその例である。

弘法大師請来の唐本図像を、張りのある筆致で、原本の力感そのままに伝えようとしている。その筆致の男性的な力強さに、『鳥獣戯画』甲・乙巻の筆致に通ずるものがありはしないか。

この図は、定智(じょうち)が原図を写したものの転写である。十二世紀前半から半ばのころに活躍した絵仏師の大物定智は、鳥羽僧正とならび『鳥獣戯画』 の筆者の候補に擬せられる人であるが、この間題についてはあとにまわすとして、ここでは、密教図像にみる動物表現と『鳥獣戯画』、とくに乙巻の動物表現との関係について述べる。

密教図像はその発祥地であるインドでの動物と人間との親密な関係を反映し、動物たちを単独に、あるいは尊像の乗物として、あるいは獣頭人身像として多く登場させる。それらは、涅槃図に描かれた動物たちとともに大和絵師たちの動物表現のモデルとして役立てられたのだが、秘密を旨とする密教図像を俗人絵師が模写することはそれほど容易でなかった。それに対し、図像の模写に携わる絵仏師系の絵師たちは、図像に描かれた動物たちを容易に学ぶことができた。

『鳥獣戯画』乙巻の動物が、白描図像と関連するという意見は、早くからあった。たとえば福井利吉郎氏は、乙巻の獅子(しし)が、『別尊雑記』所収の文殊騎獅像から抜け出したものであり、その証拠に、獅子の肢体の要所に「点苔(てんたい)」のような点描を加える点が一致していると指摘した。第28図は東寺の『火羅図』(からず)(一一六六年)である。これに描かれた獅子の形は、乙巻の獅子の原形とみるに十分だろう。

中野玄三氏はほかの作例を使ってさらにこれを裏付ける。氏がとりあげるのは、醍醐寺本『十二神将図像』巻下(29図)<上図参照>で、興味あるのはこの図に描かれた十二神将が乗物としている十二支の動物たちのうち、馬・羊・犬・猪・鼠・牛・虎と、半数以上が親子連れであるという点である。馬・獅子などの数多くを足下に乗物として従えた像は以前にもあるが、このように親子連れの上に乗る例はまことにめずらしい。そしてこれらの動物を乙巻の動物とくらべると、両者の親密な関係は一目瞭然となる。先に私は、乙巻の動物たちの表情やしぐさが日本人の動物表現にしてはめずらしく険しくて愛矯に乏しいのはなぜかを疑問としておいたが、その理由はかれらが森厳なる密教図像のうちに取り込まれていたことによるのであった。そのなかでめずらしく愛矯のある虎にしても、その頭が小さく頸(くび)の長い猫のような姿は、四神のなかの白虎に起源し、星曼荼羅や十二神将像の寅神像の乗物に描かれているのとそっくりなのである。

醍醐寺本『十二神将図像』巻下は三二七年の転写であり、乙巻の筆者はその原本にあたるものを参考にしたとも考えられる。だがそれにしても、このような親子連れという、ほかに例を見ない特異な図像は、いったい何に由来するのだろうか。

遺品はきわめて乏しいが、中国の五代、北宋で動物の生態画が流行したらしいことが、北宋末期の宮廷画院の蔵画目録である『宣和画譜』(せんながふ)(一一二〇年序)の畜獣、花鳥の巻によってうかがい知ることができる。そのなかに、甲・乙巻のモティーフとのさまざまな興味ある符合が見いだされる。たとえば、唐代の牧牛図由牛図・子母鶏図、五代の乳虎図・鶏鷹図・踊犬図、北宋の戯猿図・(鹿)猿群戯図・子母犬図、等々。親子連れを描いた図が多いのはとくに注目される。北宋の易元吉の作品の画題には、動物の群戯のさまが好んでとりあげられており、それから想像される絵の情景は甲巻と重なり合う。

またそれに付随して記されている「田野荒寒之景」「枯棉」「古木」といった背景も、乙巻の殺風景な山水表現を連想させる。

『宣和画譜』に記録されるような動物生態画が、実際にどのようなものであったか、当時日本に輸入されたかどうか、それらの手がかりとなる作品は伝わらない。しかしたんなる偶然の一致として無視できないように思われる。

もうひとつ興味ある点を指摘しておこう。それは乙巻に描かれた闘牛の尻尾が、後ろ脚の間に挟まれていることである。これから連想されるのは、蘇東坂(そとうば)が、唐の画牛の名手戴嵩(たいすう)−先出の『宣和画譜』にも名があがっていた − の作品に寄せた題抜のなかにある次のような挿話である。

ある人が戴嵩の描いた午の絵一幅を秘蔵していた。虫干しの折、通りがかりの牧童がそれを見て笑っていわく、闘っている牛の尾は後ろ脚の間にしっかりと挟みつけられているものなのに、この絵の牛は尾を振っている・・・。 乙巻の闘う牛の尾が牧童のいうとおりに描かれていることは、なんらかの宋の闘牛図の手本があったことを予測させる。

長屋王邸跡出土の土器の落書き、唐招提寺の梵天像台座落書きから「猿の烏帽子したる」を描く戯画へと続く動物戯画の伝統が一方にあり、他方に密教図像の白描動物画の伝統があって、それぞれが、新たに輸入された動物生態画の刺激を受け、生き生きとして現実感に富んだ動物劇・動物図譜をつくりだした、という甲・乙巻の成立についての仮説を提起しておきたい。動物の親子連れの乗物という珍奇な図像は、あるいは乙巻の筆者が新たに考案したものかもしれない。

中国側からの見解

乙巻には、宋の動物生態画がかなりの影響を与えていることは確かなように思われるが、甲巻の動物の擬人画としての性格は、やはりきわめて日本的なものであることは疑いない。私は一九八五年(昭和六十)、北京の第一外国語学院で、日本語と日本文化を学ぶ中国人学生に、三か月にわたって日本美術史を概説した。終わつて提出されたレポートはどれも興味深いものだったが、とりわけ印象に残ったのは、私がスライドで見せた『鳥獣戯画』甲巻についての王勇氏の感想文だった(王氏は現在、新江工商大学日本語言語文化学院長となつている)。王勇氏は、動物の擬人化には中国から伝来した種本があったとする谷信一氏の推論に反論し、『鳥獣戯画』甲巻は「日本人ならでは」のものと驚嘆したという。その理由として、彼は次の諸点をあげる。

一、中国人の動物観からすれば、敬長か羨望により、龍・虎・鷹・鳥などを画にとりあげることはあっても、兎・蛙・鼠のような卑少な存在にはあまり目をくれないであろう。まして蛙なんかを主人公にすることはありつこない。

二、人間を動物になぞらえてみる「俗」な発想は、「雅」を命とする古代中国の美術作品には表現されにくい。

三、天敵同士の猫と鼠、狐と兎が知らずに出てきたり、全然別世界の兎と蛙が相撲をとったりするという非合理性は、いうまでもなく中国的な発想でない。

四、動物の産地からいえば、主役をつとめる猿はどうみても日本ザルである。同じ主役の兎も中国にない白兎である。

さらに、「谷信一氏は内容についても『鳥獣戯画』の原形を中国に求めようとしている。しかし、『中国民開放事類型索引』(中国語訳、丁乃通著・春風文芸出版社、一九八三年)をあたってみても、同型のものが見あたらない」 といゝつ。

王勇氏のこの意見にはなお検討を深める余地があるかもしれないが、中国側からの貴重な視点であることには間違いない。

.jpg)