■はじめに

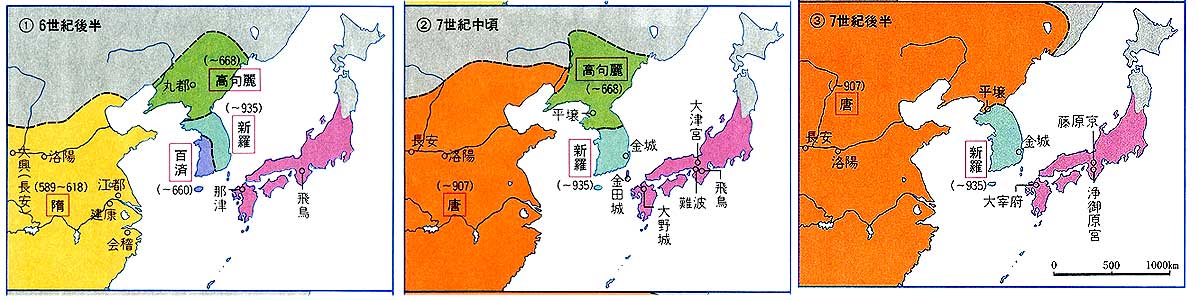

日本における律令国家形成期の都のあり方は、大陸からの影響なしに考えることはできない。

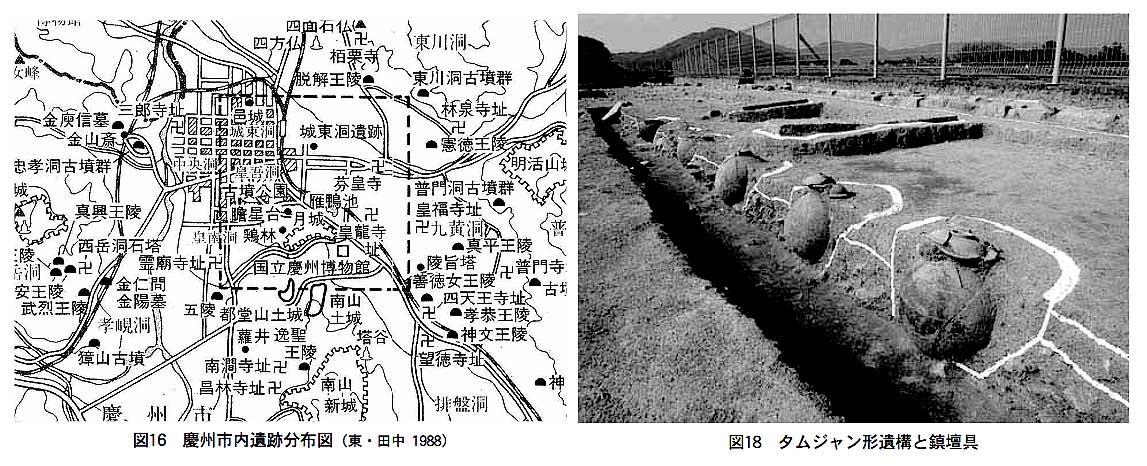

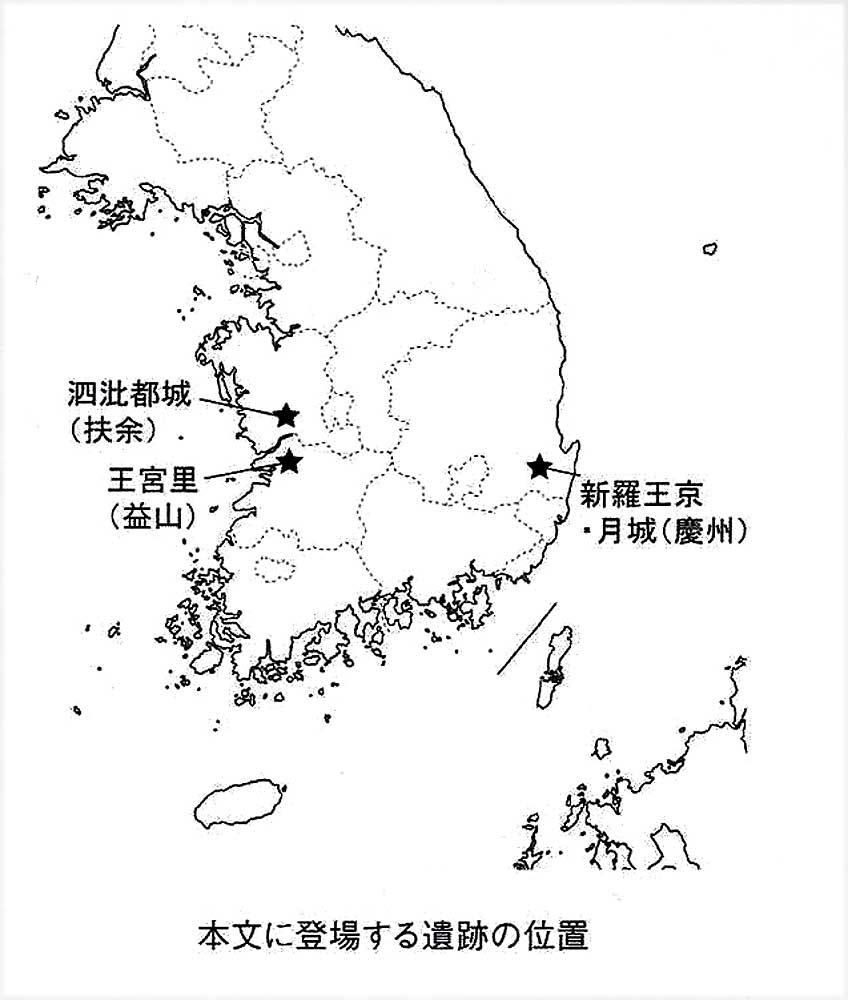

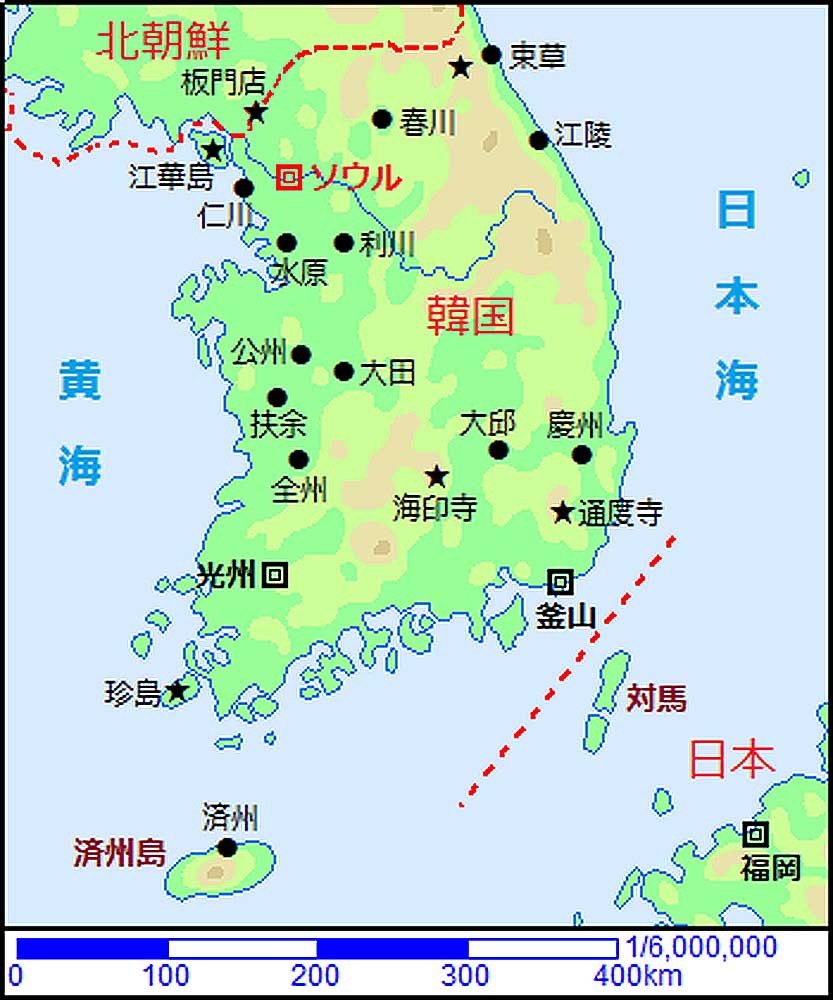

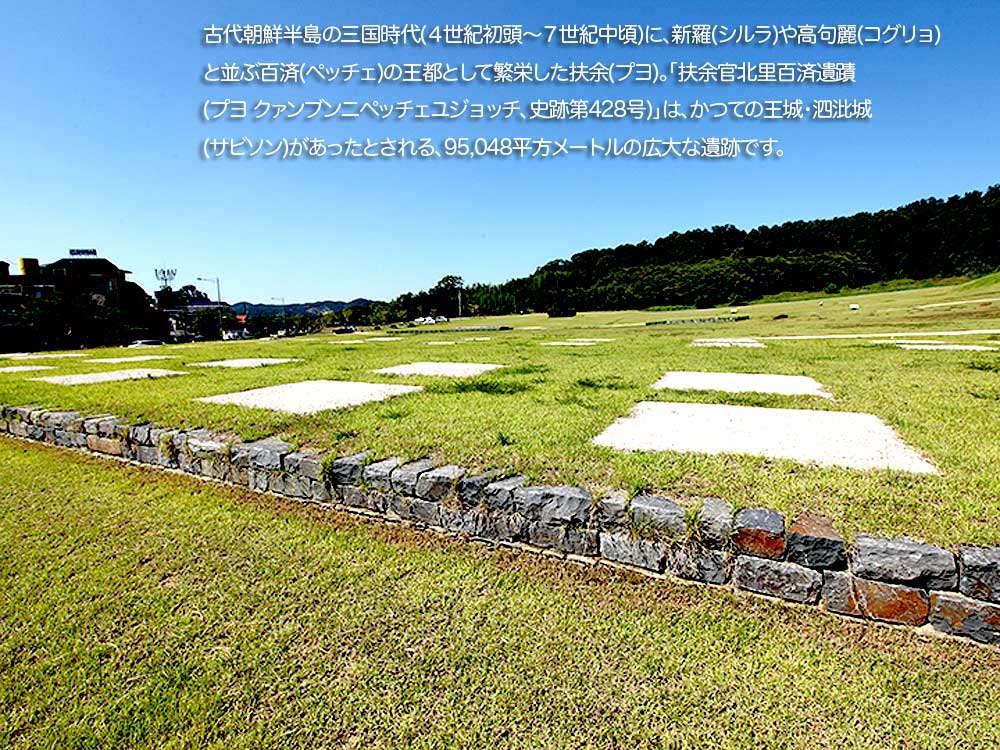

また、中国を中心とする華夷(かい)秩序の中にあった東アジアにおいて、日本と同じく周辺地域として存在していた朝鮮半島の百済や新羅の都城は、日本の都城を考える際の鏡ともなる重要な研究対象である。ここでは、近年発掘調査がめざましく進展している7世紀前後の百済および新羅の都城遺跡である、扶余泗沘(ふよしび)都城と益山王宮里(えきざんおうきゅうり)遺跡、そして慶州月城(けいしゅうげつじょう)と新羅王京遺跡を中心に、最新の動向を紹介する。本文で言及する遺跡の位置は、下に示す通りである。

■(1)百済の都城

▶︎泗沘都城

現在の忠清南道扶余郡に位置する泗批都城都城は、538年の熊津(現在の公州市)からの遷都によって、百済の都となった。忠南大学校博物館による調査を先駆けとし、1990年代からは国立扶余文化財研究所による体系的な大規模調査が続いている。都城の築造時期については、扶蘇山城(ふそさんじょう)東門跡付近から出土した「大通」銘印章瓦の存在から、538年澗批遷都にあたって前の都である熊津から建築部材が移入されたことが考えられている。

泗沘都城(しびとじょう)では、朝鮮半島においては稀少な羅城が確認されているが、土築城壁が北面と東面にのみ築かれたことが明らかになっており、西面と南面の区画および防御は、錦江をそのまま利用したものと考えられる。羅城の城壁に対しては石木里、塩倉里、陵山里など8つの地点で発掘調査がおこなわれており、地盤の強弱などによって場所ごとに異なる工法を用いていたことがわかっている。中でも陵山里地点では枝葉敷設方式のいわゆる「庄密浸下排水工法」が確認されている。墓はこの羅城の外側に築かれたが、著名な例として、羅城の東側に位置する陵山里古墳群が良く知られている。

一方、羅城の内部では、都城内部道路と推定される遺構が検出されている。推定王宮跡である官北里をはじめ、宮南池、軍守里、陵山里・佳塔里など数地点で見つかっているが、もっとも残りの良いものは扶蘇山の南裾に位置する官北里遺跡で検出されており、幅8・9mの南北大路と幅3.9mの東西・南北小路が確認された。道路側溝には厚さ6cm程度の木の板が両側に立てられており、東西道路と南北道路の交差地点には石で築いた暗渠も確認されている。このほか官北里遺跡では、国立扶余文化財研究所による継続的な発掘調査によって工房施設、貯蔵施設、台地造成の痕跡、道路区画などが確認されている。中でも大型建物は「殿閣」とされ、東西35m、南北18m、7×4間の大型のものであり、益山王宮里遺跡で見つかった大型建物跡との類似性が指摘されている。

洒批都城においても、日本における古代の都城同様、仏教寺院は都城の重要な構成要素となっていた。百済において仏教が公認されるのは『三国遺草』によれば枕流王の即位年である384年のこととされるが、実際に仏教文化が花開いたことが明確になるのは潤批遷都後、聖王の治世下のことである。泗沘期(しびき)には扶余郡内だけでも25の寺院跡が知られているが、定林寺跡、陵山里廃寺跡(陵寺)、軍守里廃寺跡、王興寺跡、扶蘇山寺跡、金剛寺跡、臨江寺跡、龍井里廃寺跡などで実際に発掘調査がおこなわれている。以下では紙面の都合上、定林寺跡、陵山里廃寺跡、王興寺跡における発掘調査成果について紹介する。

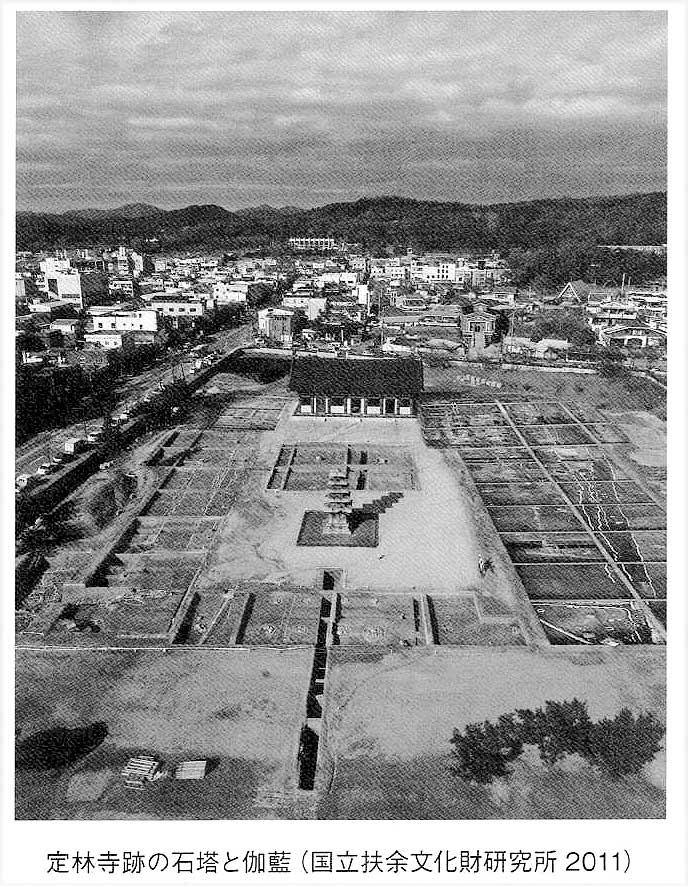

定林寺跡は史跡第301号に指定されており、洒批(しび)都城の中心部に立地している。創建年代を示す具体的な資料は得られていないが、その立地から洒批遷都直後の建立が想定されている。走林寺跡に対する発掘調査は戦前および1980年代に集中的におこなわれ、中門一石塔一金堂一講堂などの各建物が一直線上に並ぶ伽藍配置が確認された。さらに、2008〜2010年の国立扶余文化財研究所による発掘調査を通じて、寺の建立のための台地造成の様相があきらかになった。北から南へと傾斜した盛土が確認されたが、寺域をその南方および西方から望むと現在よりも高い旧地形を把握したことにより、その威容が想像される。さらに講堂の左右には、回廊に接続する南北に長い建物が新たに確認され、王輿寺や陵山里廃寺との共通性が見出された。

陵山里廃寺跡は史跡第434号に指定されており、東羅城と陵山里古墳群の間に位置する。1992〜2009年で11次にわたって発掘調査がおこなわれ、中門一木塔一金堂一講堂が一直線上に並ぶ、一塔一金堂式の伽藍配置が確認された。西北に位置する工房跡㈵からは百済金銅大香炉、木塔跡からは百済昌王銘石造舎利龕(くだらおうめいせきぞうしゃりがん)が発見され、いずれも国宝に指定されている。昌王銘石造舎利龕の銘文(「百済昌王十三季太歳在/丁亥妹兄公主供養舎利」)の内容から、この寺が国家的な寺院であり、王陵と推定される陵山里古墳群と直接関係していたものと考えられている。寺院の中心的な建物群のほかに、生活空間と関わる施設群や工房跡などが確認されている。

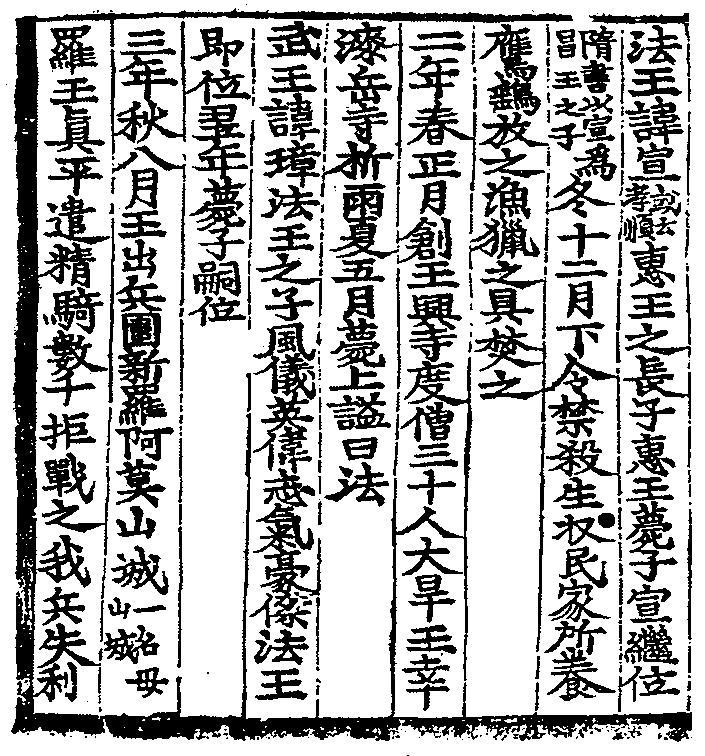

王輿寺跡は史跡第427号に指定されており、扶蘇山城からは白馬江をはさんだ対岸に位置する。『三国史記』や『三国遺事』によれば、王輿寺は600年に建立が始められ634年に竣工したとされる。2000年からは国立扶余文化財研究所が継続的な発掘調査をおこなっており、一塔一金堂式という百済に典型的な伽藍配置が確認されている。中でも注目されるのは、木塔跡の調査で発見された銘文入りの舎利器および金・玉・ガラスなどの多種多様な舎利供養具である。舎利容器は外から順に青銅製舎利金一銀製舎利壷一金製舎利瓶の三重構造をなしており、それぞれに周囲に蓮華文を装飾した蓮蕾(れんらい・はすのつぼみ)形のつまみが付いている。青銅製舎利盒(きんしゃりこう)の外面には29字の銘文(「丁酉年二月/十五日百済/王昌為亡王/子立剰本舎/利二枚葬時/神化為三」)が刻まれており、従来の文献記録とは異なる塔の建造年代や、塔建立の由来を示す、極めて貴重な資料である。

王輿寺跡は史跡第427号に指定されており、扶蘇山城からは白馬江をはさんだ対岸に位置する。『三国史記』や『三国遺事』によれば、王輿寺は600年に建立が始められ634年に竣工したとされる。2000年からは国立扶余文化財研究所が継続的な発掘調査をおこなっており、一塔一金堂式という百済に典型的な伽藍配置が確認されている。中でも注目されるのは、木塔跡の調査で発見された銘文入りの舎利器および金・玉・ガラスなどの多種多様な舎利供養具である。舎利容器は外から順に青銅製舎利金一銀製舎利壷一金製舎利瓶の三重構造をなしており、それぞれに周囲に蓮華文を装飾した蓮蕾(れんらい・はすのつぼみ)形のつまみが付いている。青銅製舎利盒(きんしゃりこう)の外面には29字の銘文(「丁酉年二月/十五日百済/王昌為亡王/子立剰本舎/利二枚葬時/神化為三」)が刻まれており、従来の文献記録とは異なる塔の建造年代や、塔建立の由来を示す、極めて貴重な資料である。

-雁鴨池.jpg)

.jpg)